统编版 高中历史 选择性必修一 第二单元 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版 高中历史 选择性必修一 第二单元 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 课件(共48张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 529.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-17 10:43:49 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

必备知识生成

知识点一 晚清选官制度的变革

【任务驱动·必备知识】

中国古代的文官制度到明代和清前期已经发展得相当完备和成熟,但自从

1840年鸦片战争开始,传统的封建体制被逐渐打破,文官制度也随之发生变化,那

么,晚清的选官制度是怎样被打破的,发生了怎样的变化

一、科举制的变化

1.背景:

(1)晚清时期,在新的时代条件下,科举制度受到冲击。

(2)西学的传播和_________的开展。

洋务运动

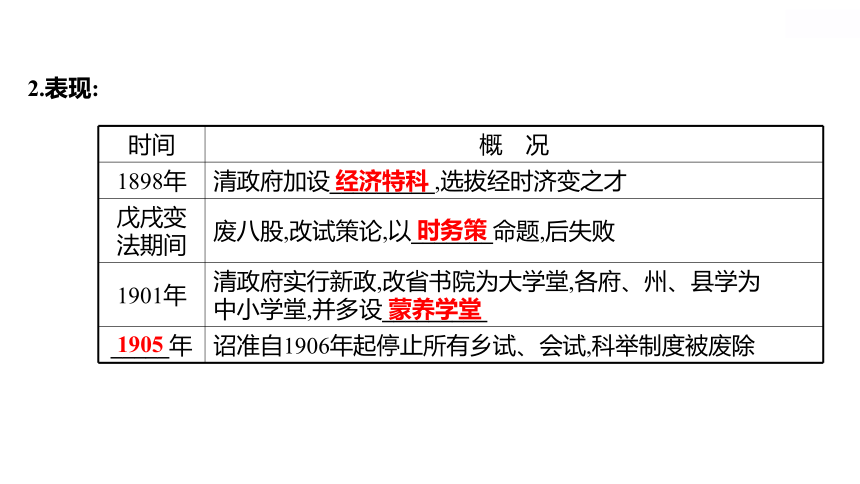

2.表现:

时间 概 况

1898年 清政府加设_________,选拔经时济变之才

戊戌变

法期间 废八股,改试策论,以_______命题,后失败

1901年 清政府实行新政,改省书院为大学堂,各府、州、县学为

中小学堂,并多设_________

_____年 诏准自1906年起停止所有乡试、会试,科举制度被废除

经济特科

时务策

蒙养学堂

1905

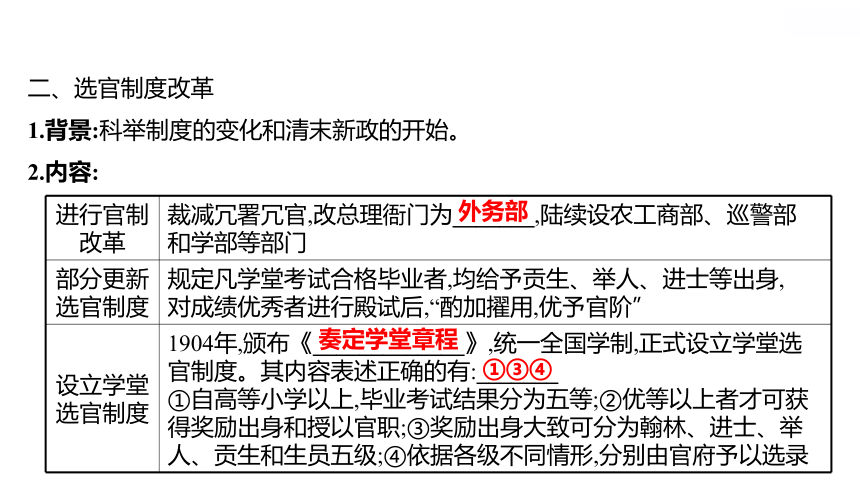

二、选官制度改革

1.背景:科举制度的变化和清末新政的开始。

2.内容:

进行官制改革 裁减冗署冗官,改总理衙门为_______,陆续设农工商部、巡警部

和学部等部门

部分更新

选官制度 规定凡学堂考试合格毕业者,均给予贡生、举人、进士等出身,

对成绩优秀者进行殿试后,“酌加擢用,优予官阶”

设立学堂

选官制度 1904年,颁布《_____________》,统一全国学制,正式设立学堂选

官制度。其内容表述正确的有:_______

①自高等小学以上,毕业考试结果分为五等;②优等以上者才可获

得奖励出身和授以官职;③奖励出身大致可分为翰林、进士、举

人、贡生和生员五级;④依据各级不同情形,分别由官府予以选录

外务部

奏定学堂章程

①③④

确立留学

毕业生选

官制度 规定每年举行一次归国留学生考试,结果分最优、优、中三等,分别赐予进士、举人出身,再分配相应官职

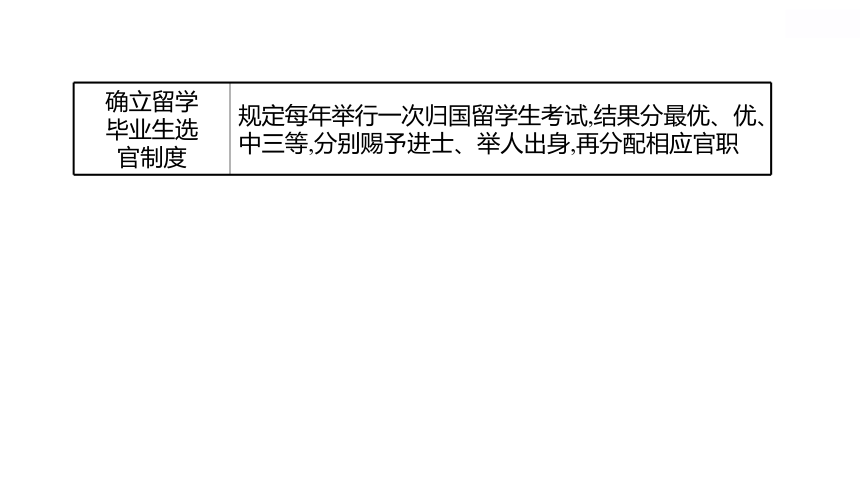

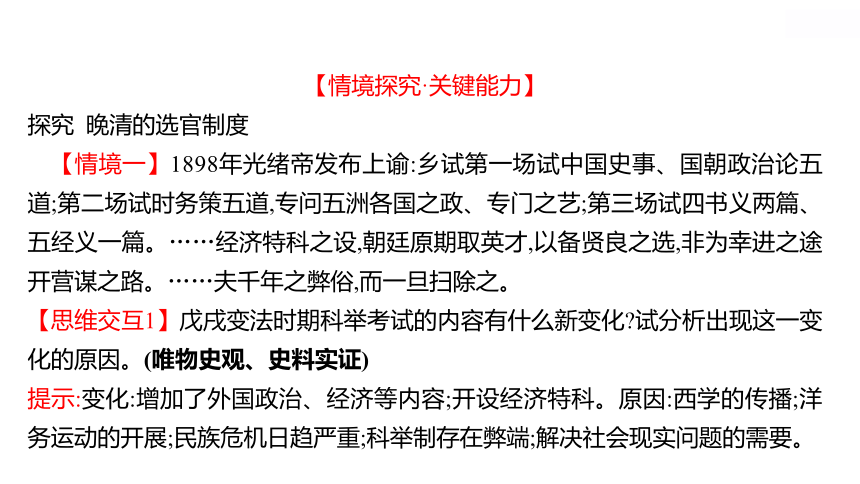

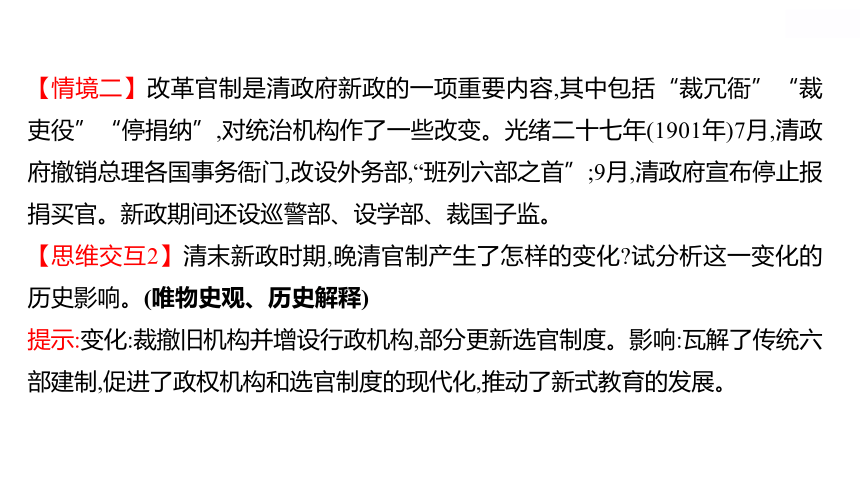

【情境探究·关键能力】

探究 晚清的选官制度

【情境一】1898年光绪帝发布上谕:乡试第一场试中国史事、国朝政治论五道;第二场试时务策五道,专问五洲各国之政、专门之艺;第三场试四书义两篇、五经义一篇。……经济特科之设,朝廷原期取英才,以备贤良之选,非为幸进之途开营谋之路。……夫千年之弊俗,而一旦扫除之。

【思维交互1】戊戌变法时期科举考试的内容有什么新变化 试分析出现这一变化的原因。(唯物史观、史料实证)

提示:变化:增加了外国政治、经济等内容;开设经济特科。原因:西学的传播;洋务运动的开展;民族危机日趋严重;科举制存在弊端;解决社会现实问题的需要。

【情境二】改革官制是清政府新政的一项重要内容,其中包括“裁冗衙”“裁吏役”“停捐纳”,对统治机构作了一些改变。光绪二十七年(1901年)7月,清政府撤销总理各国事务衙门,改设外务部,“班列六部之首”;9月,清政府宣布停止报捐买官。新政期间还设巡警部、设学部、裁国子监。

【思维交互2】清末新政时期,晚清官制产生了怎样的变化 试分析这一变化的历史影响。(唯物史观、历史解释)

提示:变化:裁撤旧机构并增设行政机构,部分更新选官制度。影响:瓦解了传统六部建制,促进了政权机构和选官制度的现代化,推动了新式教育的发展。

【情境三】观察下图

【思维交互3】简述该章程颁布的时间和背景,分析其历史影响。(史料实证、历史解释)

提示:时间:1904年;背景:清末新政,改革学制和官制成为时人共识。影响:统一了全国学制,是中国历史上第一个正式颁布且在全国普遍实行的学制,确立了学堂选官制度。

【情境四】阅读教材第一目“史料阅读”

【思维交互4】袁世凯奏折的主要主张是什么

提示:主张:科举制为人所诟病,开设新式学堂势在必行;新式学堂能让海外留学生潜心研修所学,最大限度发挥其才干;设立学堂能够培养人才,开启民智,促进教育的发展。

【史论生成】

全面认识科举制的废除

1.原因:

(1)科举制衰亡的根本原因在于未能顺应历史潮流的发展而不断进行自身改革,其根源在于封建制度的腐朽。

(2)考试内容落后,文体形式僵化。八股文文体成为了科举制度被彻底废止的一个重要原因。

(3)科场舞弊甚多,公平逐步丧失。晚清时期,科场舞弊之风盛行,扰乱了正常的录取秩序,破坏了考试的公平性。

(4)洋务运动开展,“西学”的冲击。科举考试与新式学堂的矛盾日益尖锐,洋务运动对彻底废除科举考试制度起了很大的推动作用。

(5)维新改良思潮的推动,新式教育的日渐兴起,给传统的科举考试带来了巨大冲击,为科举制度的寿终正寝创造了条件。

2.影响:

(1)科举考试制度的废除推动了中国高等教育近代化的发展。新学制的迅速推广,使得近代高等教育行政管理体制基本形成;留学教育的迅速发展,使高等教育的培养目标和课程结构发生了巨大变化。

(2)推动了女子学校教育的发展。新式学堂教育取代了科举教育,女子教育也被正式纳入学校系统,有利于中国教育近代化的发展。

(3)推动了新式知识分子群体的形成。科举考试废除以后,新式学堂的学生和出国留学生的数量也在与日俱增,为新式知识分子群体的不断扩大奠定了基础。

【深化点拨】科举考试制度被废除以后,教育培养的目标逐渐从传统的培养政治人才向培养各级各类的专门人才转变;教育对象上,新式教育改变了科举制度旨在选拔官吏供国家任使的淘汰型精英教育,主张的是一种面向全民的教育,旨在提高全国人民的整体素质,使人人既有普通的知识又有基本的技能。

知识点二 民国时期的官员选拔制度

【任务驱动·必备知识】

考铨制度,是中华民国政府依据孙中山的“五权宪法”思想,吸收中国古代官吏制度和西方文官制度的经验而建立的选任官员的制度。民国时期的多个政府都设置了考铨机构。那么,民国各个时期的官员是怎样选拔的呢

一、南京临时政府时期

具体

措施 重视文官选拔制度的建设,出台了一系列法规草案

指导

思想 孙中山的文官考试思想:

(1)官员选拔:以考试制度为主,在“五权宪法”的框架中,建立_______,

主管人才的选拔和任用

(2)完善国家政治制度,建立文官的培养、任用和_____等方面的运

行机制

(3)作用:进一步奠定了近代中国文官制度的基础

评价 基本停留在纸面上,但对民国文官制度的建设产生了重要影响

考试院

监察

二、北洋政府时期

方式 概 况

考试 (1)确立:1913年初,颁布《文官考试法草案》等法案

(2)内容:下列表述正确的是:_______

①男子年满21岁可以参加文官考试

②女子也可以参加文官考试

③文官考试由政事堂铨叙局负责

④高等、普通、司法官等考试均举行过

甄别 (1)含义:对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查

经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任

(2)评价:是旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施,用意

在于保持_____的连续性和稳定性

①③④

行政

三、南京国民政府时期

方式 公务员制度

标志 1929年制定《公务员任用条例》,

1933年颁布《_____________》

概况 (1)公务员的选任由_______负责,所有公务员均须经考选、铨叙,才

能任用

(2)1929年,公布《_______》,允许女子参考

(3)对一般在职人员采用甄别审查措施

评价 (1)积极:继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精

华;制度规定严格;具有更强的开放性和_______

(2)局限:实施过程中漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法

禁绝

公务员任用法

考试院

考试法

平等性

【情境探究·关键能力】

探究 民国时期的文官制度

【情境一】孙中山在西方资产阶级“三权分立”学说的基础上,把考试、监察二权分立出来,建立了“五权分立”的理论。对于考试权,孙中山曾强调指出:“没有考试制度,一般不懂政治的人,都想去做官,弄到弊端百出,在政府方面,是乌烟瘴气,在人民方面,更是非常的怨恨。”

【思维交互1】孙中山为什么要增设考试权 他的文官考试思想对民国的选官制度有何影响 (唯物史观、历史解释)

提示:原因:孙中山认为官员必须通过考试选拔出来,这样才能保证官员的素质,才能有助于建设民主高效的国家。影响:奠定了中国文官制度的基础,成为民国时期文官制度建设的指导思想。

【情境二】观察下图

【思维交互2】试从上面的“证明书”中提取南京国民政府选拔官员的相关措施,并简要评价。(史料实证、历史解释)

提示:措施:设立专门机构——文官处;对官员的任职资格采用甄别审查措施;官员有任期限制。评价:南京国民政府的文官制度规定比较严密,程序严谨,但无法杜绝任用亲信现象。

【史论生成】

孙中山的考试权理论

1.孙中山将考试权单独划分出来,与立法、行政、司法并列、相互制约,为理论的巨大创新。孙中山反对将考试权纳入行政权中,“考选权如果属于行政部,那权限未免太广,流弊反多,所以必须成立独立机关才得妥当”。

2.孙中山认为西方的文官制度仅仅将事务官的选拔纳入考试之中是不恰当的,他主张把考试制度的涉及范围扩大,不仅事务官需要考试,政务官的选拔也需要考试,这样才能达到选拔优秀人才的目的。

3.通过考试权的行使,国家能够最大深度和最大广度地得到各方面建设所需要的合格人才,也能够保证录用人员的基本素质,因为在决定录用之前,已经将从事工作所需要的相关知识和技能作为考查内容进行了考试,只有通过考试的人员才能被录用或授予资格。

4.考试权的设置对于弘扬社会正气,防止腐败徇私有着积极的作用,其设置背后所隐含的价值理念及其对社会生活其他方面所产生的影响也是巨大而深远的。

【深化点拨】孙中山先生的考试权理论沿袭了科举考试的传统,比较吸收了西方国家考选的方法。考试理论的形成和实践,解决了人才选拔制度,奠定了此后民国数十年的公务员选拔机制,为国家输送了大批优秀人才。从而在更高的境界上走出了一条独特的考试发展道路,在今日仍具有积极的意义和价值。

知识点三 中华人民共和国的干部制度和公务员制度

【任务驱动·必备知识】

新民主主义革命时期,党的干部选拔任用制度初步建立和发展,为夺取全国胜利提供了组织保障,并对新中国的干部制度产生了重要影响。那么,新中国成立后,党的干部制度又是怎样发展变化的呢

一、改革开放前

1.制度:沿用民主革命时期的干部制度。

2.地位:中华人民共和国政治制度的重要组成部分。

3.内容:

(1)国家干部人事管理体制、原则、机构。

(2)干部选拔、任用、考核、监督、交流、培训等内容。

4.发展:建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的

_________的干部制度。

分类管理

二、改革开放后

1.干部制度改革完善:

表现 在干部选拔、任用、考核等方面进行了一系列改革

根本

原则 ___________管理干部

影响 ①逐步实现了干部管理的科学化、_______、法制化、_______

②初步建立起中国特色社会主义干部管理制度

③中共十八大以来,干部队伍建设更加规范化、制度化,严格依

法依规办事

中国共产党

民主化

现代化

2.建立和推行公务员制度:

建立

过程 ①初步建立:1993年,公务员制度开始推行

②正式形成:_____年,《中华人民共和国公务员法》颁布

发展

特点 ①公务员考试录用制度得到了全方位推进和改善

②考试录用的规模和范围在不断扩大

影响 公务员政治、文化素质的不断提升,为_____________的队伍建

设增添了活力

国家管理人员

2005

【情境探究·关键能力】

探究 新中国的干部和公务员制度

【情境一】1953年4月中央组织部发出《关于政府干部任免手续的通知》,明确规定干部的审核、调查与提名由党委或党委的组织部门来承担,而且这些干部在任免前需经过组织部门和党委审查,干部提名、考核、任免等管理权限集中到党的组织部门。干部的选拔任用初步完成了程序化,并逐步确立起了中国特色的干部管理制度。

【思维交互1】新中国成立后建立了怎样的干部管理制度 其最大的特点是什么 (史料实证、历史解释)

提示:制度:建立了在中共中央及各级党委组织部统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。特点:坚持党管干部的根本原则。

【情境二】1980年8月18日,邓小平在中共中央政治局扩大会议上作题为《党和国家领导制度的改革》的讲话。讲话分析了党和国家领导制度、干部制度方面存在的主要弊端,并指出在组织上,迫切需要大量培养、发现、提拔、使用坚持四项基本原则的、比较年轻的、有专业知识的社会主义现代化建设人才。

【思维交互2】改革开放后,在干部制度上,我国进行了怎样的改革 取得了怎样的效果 (历史解释、家国情怀)

提示:改革:在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休等方面进行了一系列改革。效果:纠正了干部制度中的一些弊端,推动了干部队伍的年轻化、科学化、现代化、专业化进程,建立起中国特色社会主义干部管理制度。

【情境三】观察下图及相关资料

中国以往干部人事制度中存在一些问题,如干部队伍笼统庞杂、管理权限过于集中、管理方式陈旧单一、管理制度很不健全、缺乏有效的监督机制等。这些问题的存在,严重影响了干部人事管理工作的科学化、法制化和现代化进程。

【思维交互3】改革开放后,我国实行公务员制度的原因是什么 分析有何积极影响。(唯物史观、历史解释)

提示:原因:原有干部人事制度存在问题,干部人事管理科学化的要求,实行公务员制度是世界潮流。影响:扩大了考试录用的规模和范围,提高了从政人员的政治、文化素质,增添了国家管理人员队伍建设的活力。

【思维交互4】我国现行公务员制度呈现怎样的特征

提示:(1)报考公务员人数不断增多;(2)文化程度呈现高学历化的特点;(3)考试录用的规模和范围扩大;(4)录用过程透明化、公开化和平等化。

【史论生成】

比较中国国家公务员制度与西方文官制度

1.我国公务员制度坚持和体现了党的基本路线,在《国家公务员暂行条例》的总则中,明确规定“国家公务员制度贯彻以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放的基本路线。”这说明我国公务员制度坚持党的组织路线。西方文官制度标榜“政治中立”,西方文官不得参加党派活动,不得带有政治倾向。

2.我国公务员制度坚持党管干部的原则,而西方文官制度要求公务员与“党派脱钩”。我国公务员制度根据党的组织人事路线、方针、政策制定,坚持党对人事工作的领导。各级政府组成人员的国家公务员是由各级常委及其组织部门负责考察,依法由各级人民代表大会及其常务委员会选举或决定任免。西方文官制度对公务员的管理强调“与党派脱钩”,公务员职务晋升不受政党干预。

3.我国公务员制度强调德才兼备,国家公务员在录用中采用公开考试、严格考核、对思想政治方面要求严格。在晋升中注重思想政治表现和工作实绩。因此坚持德才兼备标准是国家公务员制度的重要特色。西方文官制度缺乏统一的、全面的用人标准。

4.我国公务员制度强调全心全意为人民服务的宗旨,国家公务员不是一个独立利益集团,全心全意为人民服务是我们党的根本宗旨,我国公务员的考核、奖惩、晋升等都要考察其为人民服务的精神。西方文官是一个单独的利益集团。

【深化点拨】中国国家公务员制度的建立为公务员管理提供了基本法律依据。它学习和借鉴了西方文官制度的一些积极内容,继承和发扬了中国干部人事管理工作的优良传统,总结和吸收了中国共产党十一届三中全会以来干部人事制度改革的经验和成果,并用法律的形式加以系统化和制度化。

1.梁启超:“变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。” 维新派“变官制”的主要目的是 ( )

A.废除君主制度 B.确立议会制共和制

C.实行君主立宪 D.废除八股取士

【解析】选C。根据“一切要其大成,在变官制”并结合所学内容可知,维新派“变官制”的目的是改革政治制度,实行君主立宪制,C正确;维新派主张实行君主立宪制,没有主张废除君主制和确立议会制共和制,A、B错误;废除八股取士只是维新变法的部分内容,不是“变官制”的主要目的,D错误。

课堂素养达标

2.《光绪朝东华录》记载清末颁布的一份懿旨称:“嗣后乡试会试及岁考科考等,悉照旧制,仍以四书文试帖经文策问等项分别考试。经济特科,易滋流弊,并着即行停罢。”与这一懿旨的颁布有直接关系的历史事件是 ( )

A.百日维新 B.戊戌政变 C.清末新政 D.预备立宪

【解析】选B。材料宣布恢复八股取士,取消经济特科,废除新政的变法法令,说明戊戌变法遭到失败,与之直接相关的历史事件是戊戌政变,故应选B。

3.下表为1901—1905年中国留日学生人数统计表。

出现这种状况的原因是 ( )

A.实业救国思想的推动 B.科举制度的废除

C.政府教育政策的变化 D.革命运动的高涨

【解析】选C。实业救国思想主要反映投资民族资本主义以挽救民族危亡,和题意无关,排除A;科举制废除于1905年,时间不符,排除B;1901年,为维护清王朝统治,派遣留学生是清末新政的重要内容,故选C;材料和革命运动的高涨无关,排除D。

年份 1901 1902 1903 1904 1905

人数 266 727 1 058 2 406 8 000

4.民国时期,关于文官考试制度建立的说法,正确的是 ( )

A.是南京临时政府实行的

B.在“五权宪法”的框架之中实行

C.女子也可以通过考试担任官职

D.有利于保持行政的连续性与稳定性

【解析】选D。文官考试制度是在1913年初北洋政府颁布了《文官考试法草案》等法案的基础上建立起来的,年满21岁的男子才能参加考试,女子不得参加,A、B、C错误。文官制度是旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施,用意在于保持行政的连续性与稳定性,D正确。

5.南京国民政府时期的公务员制度与北洋政府时期的文官制度相比,最主要的不同是 ( )

A.继承、吸收了中国传统考试监察制度的精华

B.采用考试的方式,更加公平公正

C.允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性

D.制度更加严密,禁绝了任用亲信现象

【解析】选C。两者都继承、吸收了中国传统考试监察制度的精华,都采用考试的办法选官,A、B不符合题意;不同于北洋政府的相关法规,南京国民政府时期的《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性,C正确;尽管南京国民政府的文官制度规定严密,但不能杜绝任用亲信现象,D错误。

6.下表为国民党党员在中央公务员中所占的比例表(资料选自王奇生的《党员、党权与党争》)该表说明 ( )

A.国民党以党治国就是党员治国

B.抗战以前国民党员垄断了全部政治资源

C.国民党政权具有一定开放性和民主性

D.抗战期间进入该政权体系的中国共产党人士增多

【解析】选C。结合表格内容,A、B、D在题干中无法体现,排除。依据“国民党党员在中央公务员中所占的比例”可以看出,国民党党员在中央公务员中的比例在增加,说明国民党政权具有一定开放性和民主性。故选C。

统计年度 综合比例

1929 36.3%

1933 22.0%

1939 45.0%

1941 64.4%

7.改革开放以后,我国干部制度进入改革和进一步完善阶段,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。我国管理干部的根本原则是 ( )

A.党管干部原则 B.民主集中制原则

C.职务终身制原则 D.科学化、法制化原则

【解析】选A。改革开放以后,在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,我国逐步实现了干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,特别是在干部管理体制上不断加强法制建设,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度,故A与题意相符。

8.我国公务员考录工作正式进入法制化轨道的标志是 ( )

A.1993年国务院发布了《国家公务员暂行条例》

B.2005年《中华人民共和国公务员法》的颁布

C.十一届三中全会后开始经济政治体制改革

D.新中国成立后国家干部人事管理体制的建立

【解析】选B。2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,明确规定:录用担任主任科员以下以及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。至此,公务员考录工作正式进入法制化轨道。

9.阅读材料,完成下列要求。

材料一 考试之制,其起源是颇远的。直至东汉顺帝之世,郡国所举的人,实在太不像话了。左雄为尚书令,乃建议“诸生试家法,文吏试笺奏”。家法,指所习的经学言。在唐以前,至多只是取才的一途罢了。此后白屋之士,可以平步青云。唐时,考官和士子交通,还在所不禁。晚唐以后,规则逐渐加严,禁怀挟和糊名易书等制度,逐渐兴起。(把考试)看做唯一拔取人才之途,怕还是宋以后的事,明清继之,考试关防,日益严密。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二 清代选官,视科举为“正途”。洋务运动开展后,朝廷对选官制度做了一些变通。第一是准许新式学堂毕业生经考试录用为官员,如北京同文馆的学生在完成学业后,由总理衙门主持大考,分授九品至七品官职。第二是选拔归国留学生入仕为官,洋务运动中派遣到英法留学的福州船政学堂学生,学成归国后不少人都被授予官职。第三是开设“经济特科”,1898年初,朝廷颁行贵州学政严修《奏请设经济专科折》,正式设立内政、外交、理财、精武、格物、考工等六门科目,于科举制之外通过专业考试录用经世致用人才。

——摘编自徐辉《废除科举制与

中国社会的现代转型》

(1)根据材料一,指出中国古代考试制度地位的变化并分析原因。

(2)根据材料二,概括晚清选官制度的变化,并结合所学知识说明这种变化对中国近代社会转型的影响。据此,谈谈你对考试制度的认识。

【解析】第(1)题,根据材料一“规则逐渐加严,禁怀挟和糊名易书等制度,逐渐兴起”“(把考试)看做唯一拔取人才之途”“考试关防,日益严密”,表明中国古代考试制度越来越严格,逐步变成选拔人才的唯一途径。其原因是科举制的不断完善,将读书、考试和做官紧密联系在一起,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才的来源、提高官员文化素质;科举取士,把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族的手里集中到中央政府,大大加强了中央集权。

第(2)题第一问,根据材料二“视科举为‘正途’”到“于科举制之外通过专业考试录用经世致用人才”,体现了晚清选官制度从以科举为主要选拔途径发展为科举考试和新的选拔方式相结合的变化。第二问,根据材料二“准许新式学堂毕业生经考试录用为官员”有利于培养出一批更加适合社会发展需要的新式人才;“选拔归国留学生入仕为官”客观上推动了西学的进一步传播;“开设‘经济特科’”“通过专业考试录用经世致用人才”在一定程度上起到思想解放作用。第三问,围绕“考试制度的优点或缺点”回答即可,例如,考试制度把考试成绩作为选拔人才的标准,具有一定的公正合理性,有利于社会重学风气的形成。

答案:(1)变化:考试制度越来越严格,逐步变成选拔人才的唯一途径。原因:科举制的不断完善;加强中央集权的需要。

(2)变化:从以科举为主要选拔途径发展为科举考试和新的选拔方式相结合。影响:培养出了一批更加适合社会发展需要的新式人才;客观上推动了西学的进一步传播;一定程度上起到思想解放作用。认识:考试制度把考试成绩作为选拔人才的标准,具有一定的公正合理性,有利于社会重学风气的形成。

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

必备知识生成

知识点一 晚清选官制度的变革

【任务驱动·必备知识】

中国古代的文官制度到明代和清前期已经发展得相当完备和成熟,但自从

1840年鸦片战争开始,传统的封建体制被逐渐打破,文官制度也随之发生变化,那

么,晚清的选官制度是怎样被打破的,发生了怎样的变化

一、科举制的变化

1.背景:

(1)晚清时期,在新的时代条件下,科举制度受到冲击。

(2)西学的传播和_________的开展。

洋务运动

2.表现:

时间 概 况

1898年 清政府加设_________,选拔经时济变之才

戊戌变

法期间 废八股,改试策论,以_______命题,后失败

1901年 清政府实行新政,改省书院为大学堂,各府、州、县学为

中小学堂,并多设_________

_____年 诏准自1906年起停止所有乡试、会试,科举制度被废除

经济特科

时务策

蒙养学堂

1905

二、选官制度改革

1.背景:科举制度的变化和清末新政的开始。

2.内容:

进行官制改革 裁减冗署冗官,改总理衙门为_______,陆续设农工商部、巡警部

和学部等部门

部分更新

选官制度 规定凡学堂考试合格毕业者,均给予贡生、举人、进士等出身,

对成绩优秀者进行殿试后,“酌加擢用,优予官阶”

设立学堂

选官制度 1904年,颁布《_____________》,统一全国学制,正式设立学堂选

官制度。其内容表述正确的有:_______

①自高等小学以上,毕业考试结果分为五等;②优等以上者才可获

得奖励出身和授以官职;③奖励出身大致可分为翰林、进士、举

人、贡生和生员五级;④依据各级不同情形,分别由官府予以选录

外务部

奏定学堂章程

①③④

确立留学

毕业生选

官制度 规定每年举行一次归国留学生考试,结果分最优、优、中三等,分别赐予进士、举人出身,再分配相应官职

【情境探究·关键能力】

探究 晚清的选官制度

【情境一】1898年光绪帝发布上谕:乡试第一场试中国史事、国朝政治论五道;第二场试时务策五道,专问五洲各国之政、专门之艺;第三场试四书义两篇、五经义一篇。……经济特科之设,朝廷原期取英才,以备贤良之选,非为幸进之途开营谋之路。……夫千年之弊俗,而一旦扫除之。

【思维交互1】戊戌变法时期科举考试的内容有什么新变化 试分析出现这一变化的原因。(唯物史观、史料实证)

提示:变化:增加了外国政治、经济等内容;开设经济特科。原因:西学的传播;洋务运动的开展;民族危机日趋严重;科举制存在弊端;解决社会现实问题的需要。

【情境二】改革官制是清政府新政的一项重要内容,其中包括“裁冗衙”“裁吏役”“停捐纳”,对统治机构作了一些改变。光绪二十七年(1901年)7月,清政府撤销总理各国事务衙门,改设外务部,“班列六部之首”;9月,清政府宣布停止报捐买官。新政期间还设巡警部、设学部、裁国子监。

【思维交互2】清末新政时期,晚清官制产生了怎样的变化 试分析这一变化的历史影响。(唯物史观、历史解释)

提示:变化:裁撤旧机构并增设行政机构,部分更新选官制度。影响:瓦解了传统六部建制,促进了政权机构和选官制度的现代化,推动了新式教育的发展。

【情境三】观察下图

【思维交互3】简述该章程颁布的时间和背景,分析其历史影响。(史料实证、历史解释)

提示:时间:1904年;背景:清末新政,改革学制和官制成为时人共识。影响:统一了全国学制,是中国历史上第一个正式颁布且在全国普遍实行的学制,确立了学堂选官制度。

【情境四】阅读教材第一目“史料阅读”

【思维交互4】袁世凯奏折的主要主张是什么

提示:主张:科举制为人所诟病,开设新式学堂势在必行;新式学堂能让海外留学生潜心研修所学,最大限度发挥其才干;设立学堂能够培养人才,开启民智,促进教育的发展。

【史论生成】

全面认识科举制的废除

1.原因:

(1)科举制衰亡的根本原因在于未能顺应历史潮流的发展而不断进行自身改革,其根源在于封建制度的腐朽。

(2)考试内容落后,文体形式僵化。八股文文体成为了科举制度被彻底废止的一个重要原因。

(3)科场舞弊甚多,公平逐步丧失。晚清时期,科场舞弊之风盛行,扰乱了正常的录取秩序,破坏了考试的公平性。

(4)洋务运动开展,“西学”的冲击。科举考试与新式学堂的矛盾日益尖锐,洋务运动对彻底废除科举考试制度起了很大的推动作用。

(5)维新改良思潮的推动,新式教育的日渐兴起,给传统的科举考试带来了巨大冲击,为科举制度的寿终正寝创造了条件。

2.影响:

(1)科举考试制度的废除推动了中国高等教育近代化的发展。新学制的迅速推广,使得近代高等教育行政管理体制基本形成;留学教育的迅速发展,使高等教育的培养目标和课程结构发生了巨大变化。

(2)推动了女子学校教育的发展。新式学堂教育取代了科举教育,女子教育也被正式纳入学校系统,有利于中国教育近代化的发展。

(3)推动了新式知识分子群体的形成。科举考试废除以后,新式学堂的学生和出国留学生的数量也在与日俱增,为新式知识分子群体的不断扩大奠定了基础。

【深化点拨】科举考试制度被废除以后,教育培养的目标逐渐从传统的培养政治人才向培养各级各类的专门人才转变;教育对象上,新式教育改变了科举制度旨在选拔官吏供国家任使的淘汰型精英教育,主张的是一种面向全民的教育,旨在提高全国人民的整体素质,使人人既有普通的知识又有基本的技能。

知识点二 民国时期的官员选拔制度

【任务驱动·必备知识】

考铨制度,是中华民国政府依据孙中山的“五权宪法”思想,吸收中国古代官吏制度和西方文官制度的经验而建立的选任官员的制度。民国时期的多个政府都设置了考铨机构。那么,民国各个时期的官员是怎样选拔的呢

一、南京临时政府时期

具体

措施 重视文官选拔制度的建设,出台了一系列法规草案

指导

思想 孙中山的文官考试思想:

(1)官员选拔:以考试制度为主,在“五权宪法”的框架中,建立_______,

主管人才的选拔和任用

(2)完善国家政治制度,建立文官的培养、任用和_____等方面的运

行机制

(3)作用:进一步奠定了近代中国文官制度的基础

评价 基本停留在纸面上,但对民国文官制度的建设产生了重要影响

考试院

监察

二、北洋政府时期

方式 概 况

考试 (1)确立:1913年初,颁布《文官考试法草案》等法案

(2)内容:下列表述正确的是:_______

①男子年满21岁可以参加文官考试

②女子也可以参加文官考试

③文官考试由政事堂铨叙局负责

④高等、普通、司法官等考试均举行过

甄别 (1)含义:对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查

经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任

(2)评价:是旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施,用意

在于保持_____的连续性和稳定性

①③④

行政

三、南京国民政府时期

方式 公务员制度

标志 1929年制定《公务员任用条例》,

1933年颁布《_____________》

概况 (1)公务员的选任由_______负责,所有公务员均须经考选、铨叙,才

能任用

(2)1929年,公布《_______》,允许女子参考

(3)对一般在职人员采用甄别审查措施

评价 (1)积极:继承、吸收了中国传统考试监察制度和西方文官制度的精

华;制度规定严格;具有更强的开放性和_______

(2)局限:实施过程中漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法

禁绝

公务员任用法

考试院

考试法

平等性

【情境探究·关键能力】

探究 民国时期的文官制度

【情境一】孙中山在西方资产阶级“三权分立”学说的基础上,把考试、监察二权分立出来,建立了“五权分立”的理论。对于考试权,孙中山曾强调指出:“没有考试制度,一般不懂政治的人,都想去做官,弄到弊端百出,在政府方面,是乌烟瘴气,在人民方面,更是非常的怨恨。”

【思维交互1】孙中山为什么要增设考试权 他的文官考试思想对民国的选官制度有何影响 (唯物史观、历史解释)

提示:原因:孙中山认为官员必须通过考试选拔出来,这样才能保证官员的素质,才能有助于建设民主高效的国家。影响:奠定了中国文官制度的基础,成为民国时期文官制度建设的指导思想。

【情境二】观察下图

【思维交互2】试从上面的“证明书”中提取南京国民政府选拔官员的相关措施,并简要评价。(史料实证、历史解释)

提示:措施:设立专门机构——文官处;对官员的任职资格采用甄别审查措施;官员有任期限制。评价:南京国民政府的文官制度规定比较严密,程序严谨,但无法杜绝任用亲信现象。

【史论生成】

孙中山的考试权理论

1.孙中山将考试权单独划分出来,与立法、行政、司法并列、相互制约,为理论的巨大创新。孙中山反对将考试权纳入行政权中,“考选权如果属于行政部,那权限未免太广,流弊反多,所以必须成立独立机关才得妥当”。

2.孙中山认为西方的文官制度仅仅将事务官的选拔纳入考试之中是不恰当的,他主张把考试制度的涉及范围扩大,不仅事务官需要考试,政务官的选拔也需要考试,这样才能达到选拔优秀人才的目的。

3.通过考试权的行使,国家能够最大深度和最大广度地得到各方面建设所需要的合格人才,也能够保证录用人员的基本素质,因为在决定录用之前,已经将从事工作所需要的相关知识和技能作为考查内容进行了考试,只有通过考试的人员才能被录用或授予资格。

4.考试权的设置对于弘扬社会正气,防止腐败徇私有着积极的作用,其设置背后所隐含的价值理念及其对社会生活其他方面所产生的影响也是巨大而深远的。

【深化点拨】孙中山先生的考试权理论沿袭了科举考试的传统,比较吸收了西方国家考选的方法。考试理论的形成和实践,解决了人才选拔制度,奠定了此后民国数十年的公务员选拔机制,为国家输送了大批优秀人才。从而在更高的境界上走出了一条独特的考试发展道路,在今日仍具有积极的意义和价值。

知识点三 中华人民共和国的干部制度和公务员制度

【任务驱动·必备知识】

新民主主义革命时期,党的干部选拔任用制度初步建立和发展,为夺取全国胜利提供了组织保障,并对新中国的干部制度产生了重要影响。那么,新中国成立后,党的干部制度又是怎样发展变化的呢

一、改革开放前

1.制度:沿用民主革命时期的干部制度。

2.地位:中华人民共和国政治制度的重要组成部分。

3.内容:

(1)国家干部人事管理体制、原则、机构。

(2)干部选拔、任用、考核、监督、交流、培训等内容。

4.发展:建立了在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的

_________的干部制度。

分类管理

二、改革开放后

1.干部制度改革完善:

表现 在干部选拔、任用、考核等方面进行了一系列改革

根本

原则 ___________管理干部

影响 ①逐步实现了干部管理的科学化、_______、法制化、_______

②初步建立起中国特色社会主义干部管理制度

③中共十八大以来,干部队伍建设更加规范化、制度化,严格依

法依规办事

中国共产党

民主化

现代化

2.建立和推行公务员制度:

建立

过程 ①初步建立:1993年,公务员制度开始推行

②正式形成:_____年,《中华人民共和国公务员法》颁布

发展

特点 ①公务员考试录用制度得到了全方位推进和改善

②考试录用的规模和范围在不断扩大

影响 公务员政治、文化素质的不断提升,为_____________的队伍建

设增添了活力

国家管理人员

2005

【情境探究·关键能力】

探究 新中国的干部和公务员制度

【情境一】1953年4月中央组织部发出《关于政府干部任免手续的通知》,明确规定干部的审核、调查与提名由党委或党委的组织部门来承担,而且这些干部在任免前需经过组织部门和党委审查,干部提名、考核、任免等管理权限集中到党的组织部门。干部的选拔任用初步完成了程序化,并逐步确立起了中国特色的干部管理制度。

【思维交互1】新中国成立后建立了怎样的干部管理制度 其最大的特点是什么 (史料实证、历史解释)

提示:制度:建立了在中共中央及各级党委组织部统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。特点:坚持党管干部的根本原则。

【情境二】1980年8月18日,邓小平在中共中央政治局扩大会议上作题为《党和国家领导制度的改革》的讲话。讲话分析了党和国家领导制度、干部制度方面存在的主要弊端,并指出在组织上,迫切需要大量培养、发现、提拔、使用坚持四项基本原则的、比较年轻的、有专业知识的社会主义现代化建设人才。

【思维交互2】改革开放后,在干部制度上,我国进行了怎样的改革 取得了怎样的效果 (历史解释、家国情怀)

提示:改革:在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休等方面进行了一系列改革。效果:纠正了干部制度中的一些弊端,推动了干部队伍的年轻化、科学化、现代化、专业化进程,建立起中国特色社会主义干部管理制度。

【情境三】观察下图及相关资料

中国以往干部人事制度中存在一些问题,如干部队伍笼统庞杂、管理权限过于集中、管理方式陈旧单一、管理制度很不健全、缺乏有效的监督机制等。这些问题的存在,严重影响了干部人事管理工作的科学化、法制化和现代化进程。

【思维交互3】改革开放后,我国实行公务员制度的原因是什么 分析有何积极影响。(唯物史观、历史解释)

提示:原因:原有干部人事制度存在问题,干部人事管理科学化的要求,实行公务员制度是世界潮流。影响:扩大了考试录用的规模和范围,提高了从政人员的政治、文化素质,增添了国家管理人员队伍建设的活力。

【思维交互4】我国现行公务员制度呈现怎样的特征

提示:(1)报考公务员人数不断增多;(2)文化程度呈现高学历化的特点;(3)考试录用的规模和范围扩大;(4)录用过程透明化、公开化和平等化。

【史论生成】

比较中国国家公务员制度与西方文官制度

1.我国公务员制度坚持和体现了党的基本路线,在《国家公务员暂行条例》的总则中,明确规定“国家公务员制度贯彻以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放的基本路线。”这说明我国公务员制度坚持党的组织路线。西方文官制度标榜“政治中立”,西方文官不得参加党派活动,不得带有政治倾向。

2.我国公务员制度坚持党管干部的原则,而西方文官制度要求公务员与“党派脱钩”。我国公务员制度根据党的组织人事路线、方针、政策制定,坚持党对人事工作的领导。各级政府组成人员的国家公务员是由各级常委及其组织部门负责考察,依法由各级人民代表大会及其常务委员会选举或决定任免。西方文官制度对公务员的管理强调“与党派脱钩”,公务员职务晋升不受政党干预。

3.我国公务员制度强调德才兼备,国家公务员在录用中采用公开考试、严格考核、对思想政治方面要求严格。在晋升中注重思想政治表现和工作实绩。因此坚持德才兼备标准是国家公务员制度的重要特色。西方文官制度缺乏统一的、全面的用人标准。

4.我国公务员制度强调全心全意为人民服务的宗旨,国家公务员不是一个独立利益集团,全心全意为人民服务是我们党的根本宗旨,我国公务员的考核、奖惩、晋升等都要考察其为人民服务的精神。西方文官是一个单独的利益集团。

【深化点拨】中国国家公务员制度的建立为公务员管理提供了基本法律依据。它学习和借鉴了西方文官制度的一些积极内容,继承和发扬了中国干部人事管理工作的优良传统,总结和吸收了中国共产党十一届三中全会以来干部人事制度改革的经验和成果,并用法律的形式加以系统化和制度化。

1.梁启超:“变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。” 维新派“变官制”的主要目的是 ( )

A.废除君主制度 B.确立议会制共和制

C.实行君主立宪 D.废除八股取士

【解析】选C。根据“一切要其大成,在变官制”并结合所学内容可知,维新派“变官制”的目的是改革政治制度,实行君主立宪制,C正确;维新派主张实行君主立宪制,没有主张废除君主制和确立议会制共和制,A、B错误;废除八股取士只是维新变法的部分内容,不是“变官制”的主要目的,D错误。

课堂素养达标

2.《光绪朝东华录》记载清末颁布的一份懿旨称:“嗣后乡试会试及岁考科考等,悉照旧制,仍以四书文试帖经文策问等项分别考试。经济特科,易滋流弊,并着即行停罢。”与这一懿旨的颁布有直接关系的历史事件是 ( )

A.百日维新 B.戊戌政变 C.清末新政 D.预备立宪

【解析】选B。材料宣布恢复八股取士,取消经济特科,废除新政的变法法令,说明戊戌变法遭到失败,与之直接相关的历史事件是戊戌政变,故应选B。

3.下表为1901—1905年中国留日学生人数统计表。

出现这种状况的原因是 ( )

A.实业救国思想的推动 B.科举制度的废除

C.政府教育政策的变化 D.革命运动的高涨

【解析】选C。实业救国思想主要反映投资民族资本主义以挽救民族危亡,和题意无关,排除A;科举制废除于1905年,时间不符,排除B;1901年,为维护清王朝统治,派遣留学生是清末新政的重要内容,故选C;材料和革命运动的高涨无关,排除D。

年份 1901 1902 1903 1904 1905

人数 266 727 1 058 2 406 8 000

4.民国时期,关于文官考试制度建立的说法,正确的是 ( )

A.是南京临时政府实行的

B.在“五权宪法”的框架之中实行

C.女子也可以通过考试担任官职

D.有利于保持行政的连续性与稳定性

【解析】选D。文官考试制度是在1913年初北洋政府颁布了《文官考试法草案》等法案的基础上建立起来的,年满21岁的男子才能参加考试,女子不得参加,A、B、C错误。文官制度是旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施,用意在于保持行政的连续性与稳定性,D正确。

5.南京国民政府时期的公务员制度与北洋政府时期的文官制度相比,最主要的不同是 ( )

A.继承、吸收了中国传统考试监察制度的精华

B.采用考试的方式,更加公平公正

C.允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性

D.制度更加严密,禁绝了任用亲信现象

【解析】选C。两者都继承、吸收了中国传统考试监察制度的精华,都采用考试的办法选官,A、B不符合题意;不同于北洋政府的相关法规,南京国民政府时期的《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性,C正确;尽管南京国民政府的文官制度规定严密,但不能杜绝任用亲信现象,D错误。

6.下表为国民党党员在中央公务员中所占的比例表(资料选自王奇生的《党员、党权与党争》)该表说明 ( )

A.国民党以党治国就是党员治国

B.抗战以前国民党员垄断了全部政治资源

C.国民党政权具有一定开放性和民主性

D.抗战期间进入该政权体系的中国共产党人士增多

【解析】选C。结合表格内容,A、B、D在题干中无法体现,排除。依据“国民党党员在中央公务员中所占的比例”可以看出,国民党党员在中央公务员中的比例在增加,说明国民党政权具有一定开放性和民主性。故选C。

统计年度 综合比例

1929 36.3%

1933 22.0%

1939 45.0%

1941 64.4%

7.改革开放以后,我国干部制度进入改革和进一步完善阶段,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度。我国管理干部的根本原则是 ( )

A.党管干部原则 B.民主集中制原则

C.职务终身制原则 D.科学化、法制化原则

【解析】选A。改革开放以后,在坚持贯彻中国共产党管理干部的根本原则下,我国逐步实现了干部管理的科学化、民主化、法制化、现代化,特别是在干部管理体制上不断加强法制建设,初步建立起中国特色社会主义干部管理制度,故A与题意相符。

8.我国公务员考录工作正式进入法制化轨道的标志是 ( )

A.1993年国务院发布了《国家公务员暂行条例》

B.2005年《中华人民共和国公务员法》的颁布

C.十一届三中全会后开始经济政治体制改革

D.新中国成立后国家干部人事管理体制的建立

【解析】选B。2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,明确规定:录用担任主任科员以下以及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采用公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。至此,公务员考录工作正式进入法制化轨道。

9.阅读材料,完成下列要求。

材料一 考试之制,其起源是颇远的。直至东汉顺帝之世,郡国所举的人,实在太不像话了。左雄为尚书令,乃建议“诸生试家法,文吏试笺奏”。家法,指所习的经学言。在唐以前,至多只是取才的一途罢了。此后白屋之士,可以平步青云。唐时,考官和士子交通,还在所不禁。晚唐以后,规则逐渐加严,禁怀挟和糊名易书等制度,逐渐兴起。(把考试)看做唯一拔取人才之途,怕还是宋以后的事,明清继之,考试关防,日益严密。

——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二 清代选官,视科举为“正途”。洋务运动开展后,朝廷对选官制度做了一些变通。第一是准许新式学堂毕业生经考试录用为官员,如北京同文馆的学生在完成学业后,由总理衙门主持大考,分授九品至七品官职。第二是选拔归国留学生入仕为官,洋务运动中派遣到英法留学的福州船政学堂学生,学成归国后不少人都被授予官职。第三是开设“经济特科”,1898年初,朝廷颁行贵州学政严修《奏请设经济专科折》,正式设立内政、外交、理财、精武、格物、考工等六门科目,于科举制之外通过专业考试录用经世致用人才。

——摘编自徐辉《废除科举制与

中国社会的现代转型》

(1)根据材料一,指出中国古代考试制度地位的变化并分析原因。

(2)根据材料二,概括晚清选官制度的变化,并结合所学知识说明这种变化对中国近代社会转型的影响。据此,谈谈你对考试制度的认识。

【解析】第(1)题,根据材料一“规则逐渐加严,禁怀挟和糊名易书等制度,逐渐兴起”“(把考试)看做唯一拔取人才之途”“考试关防,日益严密”,表明中国古代考试制度越来越严格,逐步变成选拔人才的唯一途径。其原因是科举制的不断完善,将读书、考试和做官紧密联系在一起,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才的来源、提高官员文化素质;科举取士,把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族的手里集中到中央政府,大大加强了中央集权。

第(2)题第一问,根据材料二“视科举为‘正途’”到“于科举制之外通过专业考试录用经世致用人才”,体现了晚清选官制度从以科举为主要选拔途径发展为科举考试和新的选拔方式相结合的变化。第二问,根据材料二“准许新式学堂毕业生经考试录用为官员”有利于培养出一批更加适合社会发展需要的新式人才;“选拔归国留学生入仕为官”客观上推动了西学的进一步传播;“开设‘经济特科’”“通过专业考试录用经世致用人才”在一定程度上起到思想解放作用。第三问,围绕“考试制度的优点或缺点”回答即可,例如,考试制度把考试成绩作为选拔人才的标准,具有一定的公正合理性,有利于社会重学风气的形成。

答案:(1)变化:考试制度越来越严格,逐步变成选拔人才的唯一途径。原因:科举制的不断完善;加强中央集权的需要。

(2)变化:从以科举为主要选拔途径发展为科举考试和新的选拔方式相结合。影响:培养出了一批更加适合社会发展需要的新式人才;客观上推动了西学的进一步传播;一定程度上起到思想解放作用。认识:考试制度把考试成绩作为选拔人才的标准,具有一定的公正合理性,有利于社会重学风气的形成。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理