沪粤版物理八年级下册 6.6 探究滑轮的作用 教案

文档属性

| 名称 | 沪粤版物理八年级下册 6.6 探究滑轮的作用 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-06-16 10:20:26 | ||

图片预览

文档简介

6.6 《探究滑轮的作用》教学设计

一、教材和学情分析

本节课是上海科学技术出版社八年级物理第二学期第六章《力和机械》的第六节《探究滑轮的作用》,在本节课之前学生已经学习了杠杆的知识。滑轮是生活和生产中常见的一种简单机械,劳动人民通过使用滑轮提高了生产效率,因此学生通过学习滑轮的知识既能体会物理与生活的联系、又能感悟物理对社会的影响。

学习本节内容需要学生具备力学和杠杆的相关知识,并已学会弹簧测力计的使用等基本的实验操作技能。

在教学中需要突出物理知识的形成过程及其中的科学方法,突出物理知识在技术、社会领域的应用,引导学生经历概念的形成过程。八年级下学期的学生已经初步具备一定的探究意识,能够发现问题并提出假设,初步具备收集证据的能力,但是仍不甚明了如何进行分析论证、为何需要交流与合作。因此必须通过探究活动使学生明晰数据处理方法、经历分析与论证的过程,并感受交流合作的重要性。

本节课的教学强调学生积极体验、主动参与。通过探究滑轮使用特点和分析滑轮工作原理的过程感受物理建模的思想方法,养成交流合作的学习习惯。

二、学习目标

1、知识与技能

(1)知道滑轮在生活中的应用。

(2)理解定滑轮和动滑轮的使用特点和工作原理。

(3)初步学会根据实验目正确使用弹簧测力计完成观察、测量、记录等操作技能。

2、过程与方法

(1)通过将滑轮抽象成杠杆的展示及分析过程,感受建模的科学方法。

(2)经历探究定滑轮和动滑轮使用特点的实验过程,感受对比、分析、归纳在探究实验中的作用。

3、情感、态度与价值观

(1)通过小组实验和大组交流,养成互动交流和团队协作的良好习惯。

(2)通过了解滑轮在残奥会开幕式中的使用,感触残奥运动员坚忍不拔的精神。

三、教学重点和难点

重点:探究定滑轮和动滑轮的使用特点。

难点:理解定滑轮和动滑轮的工作原理。

四、教学资源

1、学生实验器材:滑轮、钩码、弹簧测力计、铁架台、细线等。

2、演示实验器材:滑轮、重物袋、铁架台、细线、自制教具等。

3、课件:自制PPT幻灯片、flash课件等。

4、录像:溜索医生邓前堆,升旗仪式、残奥会开幕式点火仪式等。

五、教学设计思路

本节课的教学内容包括三个方面:一是滑轮的使用特点,二是滑轮的工作原理,三是滑轮在生活中的应用。

本节课的基本思路是:从古代劳动人民使用的桔槔入手,引出生活中的问题“如何将水桶提高到需要的高度?”,通过此情景引发学生学习滑轮构造和组装滑轮提升重物的兴趣,得出滑轮的两种工作情况;通过学生体验定滑轮和动滑轮工作时是否省力,引出对两种滑轮使用特点的探究;通过分享和交流实验结论的过程,引导学生发现结果的不同点并引入对两种滑轮工作原理的探讨,然后利用自制教具和课件帮助学生自主思考得出滑轮工作的原理;最后通过情景“残奥会的点火仪式”使学生感悟到物理知识的妙用,体验残奥会运动员坚忍不拔的精神,并为下节课打下伏笔。

本节课要突出的重点是:探究定滑轮和动滑轮的使用特点。方法是:通过学生组装滑轮提升重物的活动,引导学生观察对比滑轮使用的不同点,引出实验探究的目的;然后通过师生的互动交流明确实验探究的操作过程,利用学习活动卡支撑学生自主完成探究实验,最后通过实验数据的交流、分析和对比,归纳得出两种滑轮的使用特点。

本节课要突破的难点是:定滑轮和动滑轮的工作原理。方法是:通过学生对定滑轮和动滑轮实验结论的对比,引发对滑轮工作原理的思考;通过自制教具和课件的展示及分析过程,帮助学生建立将滑轮抽象成杠杆的模型,从而自主分析得出滑轮使用的特点。

本节课的特色是利用自制教具及课件突破难点。首先用自制教具逐根增加杠杆、展现将杠杆演变为滑轮的过程,然后引导学生逆向思维,并用多媒体课件加以辅助,启发学生思考滑轮两种工作方式的不同,进而通过分析、讨论并自主得出滑轮的工作原理。

本节课通过将杠杆演变为滑轮、到滑轮抽象成杠杆,感受建模的科学方法。通过对比分析发现得到实验结论需要多组数据,并感受合作交流的重要性。本设计通过生活中滑轮的应用激发自主学习的兴趣,通过残奥会和升国旗中滑轮的应用激发学生的爱国热情、感悟残奥运动员身残志坚的精神,从而激发学生服务社会的意识。

完成本设计的内容约需1课时。

六、教学流程

1、教学流程图

2、教学的主要环节

本设计可分为四个主要环节

第一环节,通过视频介绍滑轮的应用,感悟滑轮等简单机械对社会的作用。

第二环节,通过生活情景引入滑轮概念,通过体验活动,得出滑轮的两种不同的工作情况,并对比两种情况的不同。

第三环节,通过体验滑轮的使用引入对滑轮省力情况的探讨。然后讨论实验中应该注意的问题,并通过实验探究,得出定滑轮和动滑轮的使用特点。

第四环节,通过自制器材的演示及课件的分析过程,理解滑轮的工作原理。

七、教学过程

(一)引入

1.情景Ⅰ

由古代工具“桔槔”(如图1所示)引入问题“在生活中如何方便地将水桶提升到需要的高度?”,引发学生联系生活实际思考解决办法,引入课题。

(二)新课

2.滑轮

教师展示升旗仪式已经生产生活中滑轮的广泛应用,引导学生观察滑轮的实物,通过交流观察情况,归纳得出滑轮的结构。

3.滑轮的工作情况

学生利用一个滑轮和一根细线把钩码提到高处。

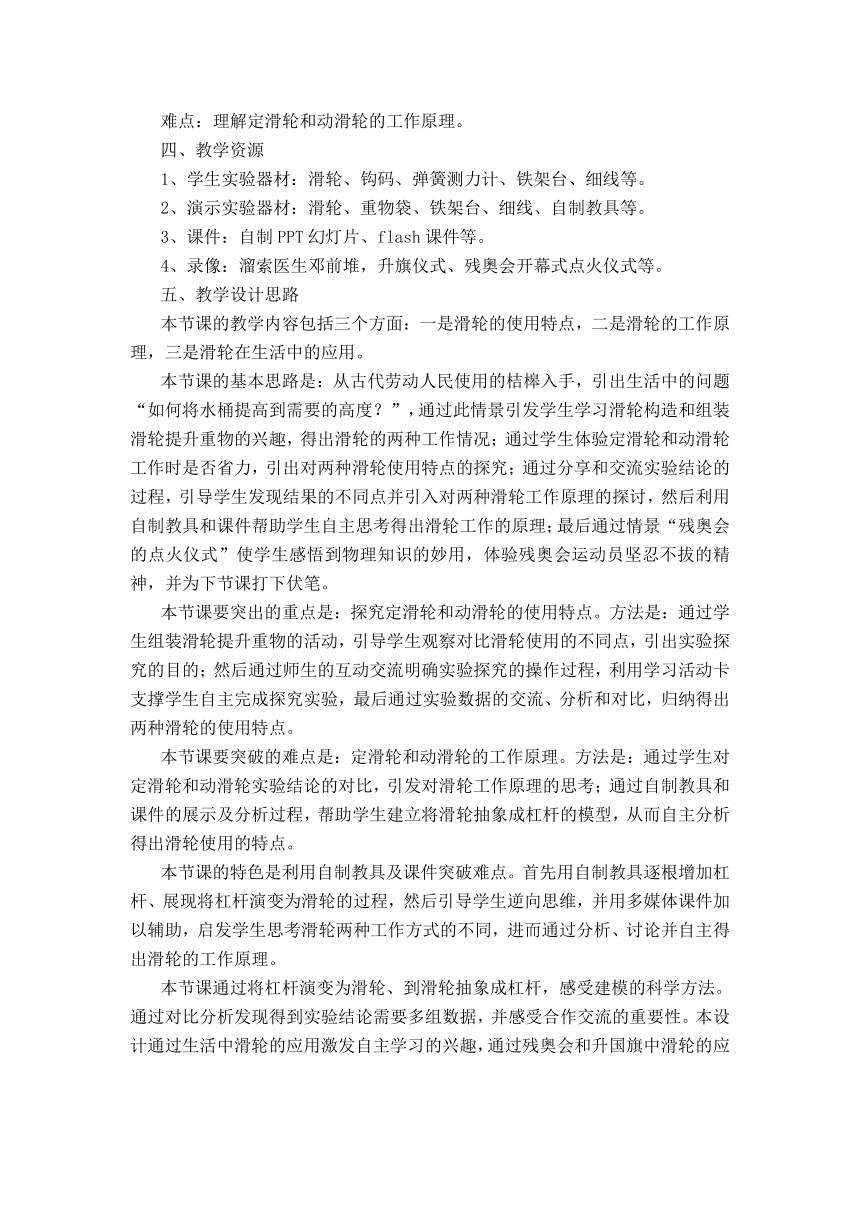

交流实验情况,并归纳得出:有两种方法可将钩码提到高处如图2所示:使用时,轴固定不动的滑轮叫做定滑轮;使用时,轴随物体一起移动的滑轮叫做动滑轮。

4.两种滑轮的特点

探究两种滑轮的特点。

交流讨论实验中应该注意的两个问题。

每组两位同学使用动滑轮或定滑轮提升勾码,用测力计测出拉力大小。

交流实验情况,发现一组数据并不能得出结论。每个大组的三个小组汇总实验情况,并归纳得出:使用定滑轮不能省力,但是可以改变用力方向,并且向各个方向拉力相同;使用动滑轮提升重物时,如果竖直向上拉,可以省一半力,但不能改变用力方向。

实验次数 钩码的重力G/N 弹簧测力计的示数F/N

1

2

3

5.滑轮的工作原理

滑轮的前一节课是杠杆,我就从杠杆的设计入手,给同学们提供一个轻质杠杆(如图3所示):在杠杆上有三个点,C点是中点、AB是杠杆边缘的两点。启发学生利用这三点设计出一个省力杠杆,明确省一半力时的方向,支点和力臂。引导学生看到提升物体高度有限的弱点,设计解决方案,继而引出动滑轮。

引课是首先设计一个省力杠杆水平拉动一个物体,然后解决持续拉动的问题,这一环节至关重要,它为奠定动滑轮的思想做好了铺垫,即重复刚才的动作,就像人在迈步(如图4所示)。进一步引导学生改进器材,由单杆到双杆,由水平拉动到竖直拉动。

那么,向上提升一个物体,道理亦如此。解决的办法就是把支点提升,插入一个水平直杆,这样就可以继续物体的提升。这样连续的插入直杆,直到围成一个圆盘,如果插入的直杆越多,最后就演变成一个轮盘(如图5所示)。

同样,设计成一个等臂杠杆,再发展到轮盘,哪里是支点,力臂一目了然。两个滑轮放到一起,引导分析各自的特点、优劣,明晰区别。定滑轮,动滑轮的特点在这里得出(如图5所示)。

6.小结滑轮使用特点,并重新回到滑轮的应用。

使用定滑轮可以改变用力方向,但是不能省力,并且向各个方向的拉力相同;使用动滑轮可以省一半力,但是这时不能改变用力方向。教师再次展示升国旗的动画,发现国旗顶端是定滑轮。教师播放残奥会点火仪式,通过侯斌利用滑轮提升自己激发学生的民族自豪感,体验运动员身残志不残、肢体虽然缺失而服务社会之心不缺失的精神。

(三)小结与巩固

(1)小结定滑轮和动滑轮的使用特点。

(2)简单分析点火仪式中的滑轮,思考滑轮如何做到既可以省力又可以改变用力方向?

八、教学反思

1.学习杠杆中明确支点是不动的,但在动滑轮中支点的上移需动脑筋简化解释。

2.因滑轮自重,摩擦等实际问题,所以还不能用弹簧测力计验证省一半力的说法,但可为后面机械效率做铺垫,而滑轮拉力与物重大小关系的验证留给学生进行。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

一、教材和学情分析

本节课是上海科学技术出版社八年级物理第二学期第六章《力和机械》的第六节《探究滑轮的作用》,在本节课之前学生已经学习了杠杆的知识。滑轮是生活和生产中常见的一种简单机械,劳动人民通过使用滑轮提高了生产效率,因此学生通过学习滑轮的知识既能体会物理与生活的联系、又能感悟物理对社会的影响。

学习本节内容需要学生具备力学和杠杆的相关知识,并已学会弹簧测力计的使用等基本的实验操作技能。

在教学中需要突出物理知识的形成过程及其中的科学方法,突出物理知识在技术、社会领域的应用,引导学生经历概念的形成过程。八年级下学期的学生已经初步具备一定的探究意识,能够发现问题并提出假设,初步具备收集证据的能力,但是仍不甚明了如何进行分析论证、为何需要交流与合作。因此必须通过探究活动使学生明晰数据处理方法、经历分析与论证的过程,并感受交流合作的重要性。

本节课的教学强调学生积极体验、主动参与。通过探究滑轮使用特点和分析滑轮工作原理的过程感受物理建模的思想方法,养成交流合作的学习习惯。

二、学习目标

1、知识与技能

(1)知道滑轮在生活中的应用。

(2)理解定滑轮和动滑轮的使用特点和工作原理。

(3)初步学会根据实验目正确使用弹簧测力计完成观察、测量、记录等操作技能。

2、过程与方法

(1)通过将滑轮抽象成杠杆的展示及分析过程,感受建模的科学方法。

(2)经历探究定滑轮和动滑轮使用特点的实验过程,感受对比、分析、归纳在探究实验中的作用。

3、情感、态度与价值观

(1)通过小组实验和大组交流,养成互动交流和团队协作的良好习惯。

(2)通过了解滑轮在残奥会开幕式中的使用,感触残奥运动员坚忍不拔的精神。

三、教学重点和难点

重点:探究定滑轮和动滑轮的使用特点。

难点:理解定滑轮和动滑轮的工作原理。

四、教学资源

1、学生实验器材:滑轮、钩码、弹簧测力计、铁架台、细线等。

2、演示实验器材:滑轮、重物袋、铁架台、细线、自制教具等。

3、课件:自制PPT幻灯片、flash课件等。

4、录像:溜索医生邓前堆,升旗仪式、残奥会开幕式点火仪式等。

五、教学设计思路

本节课的教学内容包括三个方面:一是滑轮的使用特点,二是滑轮的工作原理,三是滑轮在生活中的应用。

本节课的基本思路是:从古代劳动人民使用的桔槔入手,引出生活中的问题“如何将水桶提高到需要的高度?”,通过此情景引发学生学习滑轮构造和组装滑轮提升重物的兴趣,得出滑轮的两种工作情况;通过学生体验定滑轮和动滑轮工作时是否省力,引出对两种滑轮使用特点的探究;通过分享和交流实验结论的过程,引导学生发现结果的不同点并引入对两种滑轮工作原理的探讨,然后利用自制教具和课件帮助学生自主思考得出滑轮工作的原理;最后通过情景“残奥会的点火仪式”使学生感悟到物理知识的妙用,体验残奥会运动员坚忍不拔的精神,并为下节课打下伏笔。

本节课要突出的重点是:探究定滑轮和动滑轮的使用特点。方法是:通过学生组装滑轮提升重物的活动,引导学生观察对比滑轮使用的不同点,引出实验探究的目的;然后通过师生的互动交流明确实验探究的操作过程,利用学习活动卡支撑学生自主完成探究实验,最后通过实验数据的交流、分析和对比,归纳得出两种滑轮的使用特点。

本节课要突破的难点是:定滑轮和动滑轮的工作原理。方法是:通过学生对定滑轮和动滑轮实验结论的对比,引发对滑轮工作原理的思考;通过自制教具和课件的展示及分析过程,帮助学生建立将滑轮抽象成杠杆的模型,从而自主分析得出滑轮使用的特点。

本节课的特色是利用自制教具及课件突破难点。首先用自制教具逐根增加杠杆、展现将杠杆演变为滑轮的过程,然后引导学生逆向思维,并用多媒体课件加以辅助,启发学生思考滑轮两种工作方式的不同,进而通过分析、讨论并自主得出滑轮的工作原理。

本节课通过将杠杆演变为滑轮、到滑轮抽象成杠杆,感受建模的科学方法。通过对比分析发现得到实验结论需要多组数据,并感受合作交流的重要性。本设计通过生活中滑轮的应用激发自主学习的兴趣,通过残奥会和升国旗中滑轮的应用激发学生的爱国热情、感悟残奥运动员身残志坚的精神,从而激发学生服务社会的意识。

完成本设计的内容约需1课时。

六、教学流程

1、教学流程图

2、教学的主要环节

本设计可分为四个主要环节

第一环节,通过视频介绍滑轮的应用,感悟滑轮等简单机械对社会的作用。

第二环节,通过生活情景引入滑轮概念,通过体验活动,得出滑轮的两种不同的工作情况,并对比两种情况的不同。

第三环节,通过体验滑轮的使用引入对滑轮省力情况的探讨。然后讨论实验中应该注意的问题,并通过实验探究,得出定滑轮和动滑轮的使用特点。

第四环节,通过自制器材的演示及课件的分析过程,理解滑轮的工作原理。

七、教学过程

(一)引入

1.情景Ⅰ

由古代工具“桔槔”(如图1所示)引入问题“在生活中如何方便地将水桶提升到需要的高度?”,引发学生联系生活实际思考解决办法,引入课题。

(二)新课

2.滑轮

教师展示升旗仪式已经生产生活中滑轮的广泛应用,引导学生观察滑轮的实物,通过交流观察情况,归纳得出滑轮的结构。

3.滑轮的工作情况

学生利用一个滑轮和一根细线把钩码提到高处。

交流实验情况,并归纳得出:有两种方法可将钩码提到高处如图2所示:使用时,轴固定不动的滑轮叫做定滑轮;使用时,轴随物体一起移动的滑轮叫做动滑轮。

4.两种滑轮的特点

探究两种滑轮的特点。

交流讨论实验中应该注意的两个问题。

每组两位同学使用动滑轮或定滑轮提升勾码,用测力计测出拉力大小。

交流实验情况,发现一组数据并不能得出结论。每个大组的三个小组汇总实验情况,并归纳得出:使用定滑轮不能省力,但是可以改变用力方向,并且向各个方向拉力相同;使用动滑轮提升重物时,如果竖直向上拉,可以省一半力,但不能改变用力方向。

实验次数 钩码的重力G/N 弹簧测力计的示数F/N

1

2

3

5.滑轮的工作原理

滑轮的前一节课是杠杆,我就从杠杆的设计入手,给同学们提供一个轻质杠杆(如图3所示):在杠杆上有三个点,C点是中点、AB是杠杆边缘的两点。启发学生利用这三点设计出一个省力杠杆,明确省一半力时的方向,支点和力臂。引导学生看到提升物体高度有限的弱点,设计解决方案,继而引出动滑轮。

引课是首先设计一个省力杠杆水平拉动一个物体,然后解决持续拉动的问题,这一环节至关重要,它为奠定动滑轮的思想做好了铺垫,即重复刚才的动作,就像人在迈步(如图4所示)。进一步引导学生改进器材,由单杆到双杆,由水平拉动到竖直拉动。

那么,向上提升一个物体,道理亦如此。解决的办法就是把支点提升,插入一个水平直杆,这样就可以继续物体的提升。这样连续的插入直杆,直到围成一个圆盘,如果插入的直杆越多,最后就演变成一个轮盘(如图5所示)。

同样,设计成一个等臂杠杆,再发展到轮盘,哪里是支点,力臂一目了然。两个滑轮放到一起,引导分析各自的特点、优劣,明晰区别。定滑轮,动滑轮的特点在这里得出(如图5所示)。

6.小结滑轮使用特点,并重新回到滑轮的应用。

使用定滑轮可以改变用力方向,但是不能省力,并且向各个方向的拉力相同;使用动滑轮可以省一半力,但是这时不能改变用力方向。教师再次展示升国旗的动画,发现国旗顶端是定滑轮。教师播放残奥会点火仪式,通过侯斌利用滑轮提升自己激发学生的民族自豪感,体验运动员身残志不残、肢体虽然缺失而服务社会之心不缺失的精神。

(三)小结与巩固

(1)小结定滑轮和动滑轮的使用特点。

(2)简单分析点火仪式中的滑轮,思考滑轮如何做到既可以省力又可以改变用力方向?

八、教学反思

1.学习杠杆中明确支点是不动的,但在动滑轮中支点的上移需动脑筋简化解释。

2.因滑轮自重,摩擦等实际问题,所以还不能用弹簧测力计验证省一半力的说法,但可为后面机械效率做铺垫,而滑轮拉力与物重大小关系的验证留给学生进行。

图1

图2

图3

图4

图5

图6