2023届高考写作指导:作文审题立意课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考写作指导:作文审题立意课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-16 13:12:38 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

作文审题立意

评讲复习

学习目标

1.掌握关键词句审题法,精准审题;

2.正确、直观地表达立意的思维过程。

知识点回顾

01

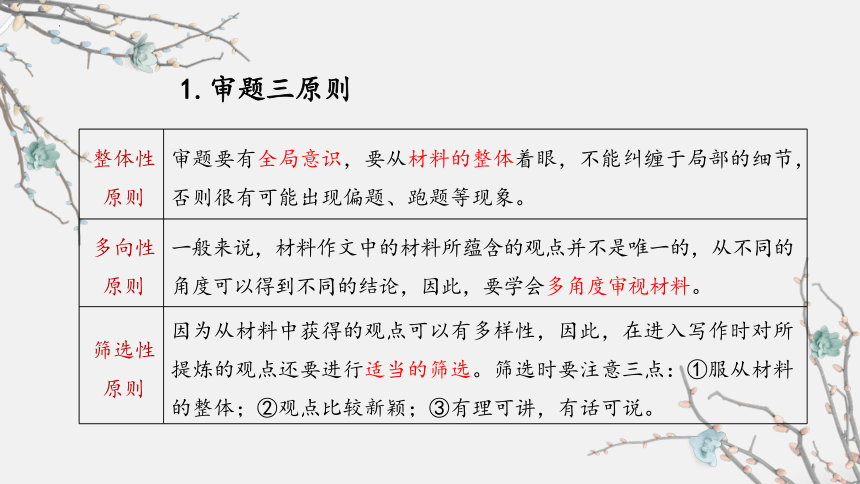

1.审题三原则

整体性原则 审题要有全局意识,要从材料的整体着眼,不能纠缠于局部的细节,否则很有可能出现偏题、跑题等现象。

多向性原则 一般来说,材料作文中的材料所蕴含的观点并不是唯一的,从不同的角度可以得到不同的结论,因此,要学会多角度审视材料。

筛选性原则 因为从材料中获得的观点可以有多样性,因此,在进入写作时对所提炼的观点还要进行适当的筛选。筛选时要注意三点:①服从材料的整体;②观点比较新颖;③有理可讲,有话可说。

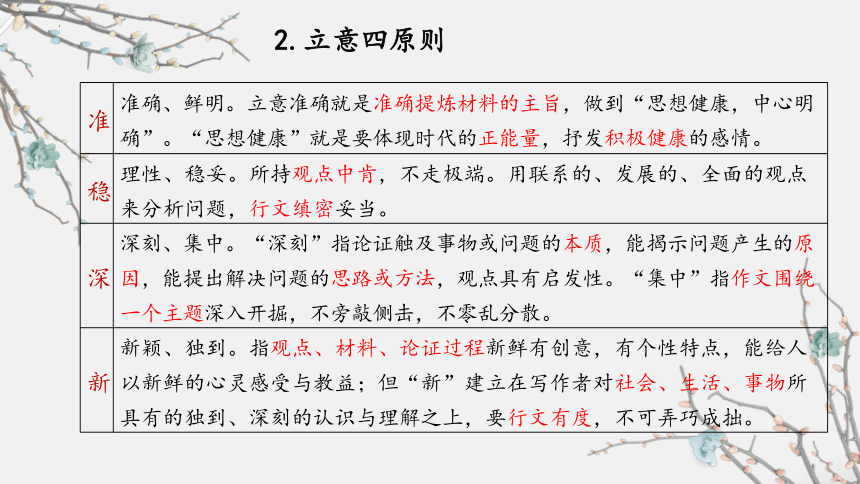

2.立意四原则

准 准确、鲜明。立意准确就是准确提炼材料的主旨,做到“思想健康,中心明确”。“思想健康”就是要体现时代的正能量,抒发积极健康的感情。

稳 理性、稳妥。所持观点中肯,不走极端。用联系的、发展的、全面的观点来分析问题,行文缜密妥当。

深 深刻、集中。“深刻”指论证触及事物或问题的本质,能揭示问题产生的原因,能提出解决问题的思路或方法,观点具有启发性。“集中”指作文围绕一个主题深入开掘,不旁敲侧击,不零乱分散。

新 新颖、独到。指观点、材料、论证过程新鲜有创意,有个性特点,能给人以新鲜的心灵感受与教益;但“新”建立在写作者对社会、生活、事物所具有的独到、深刻的认识与理解之上,要行文有度,不可弄巧成拙。

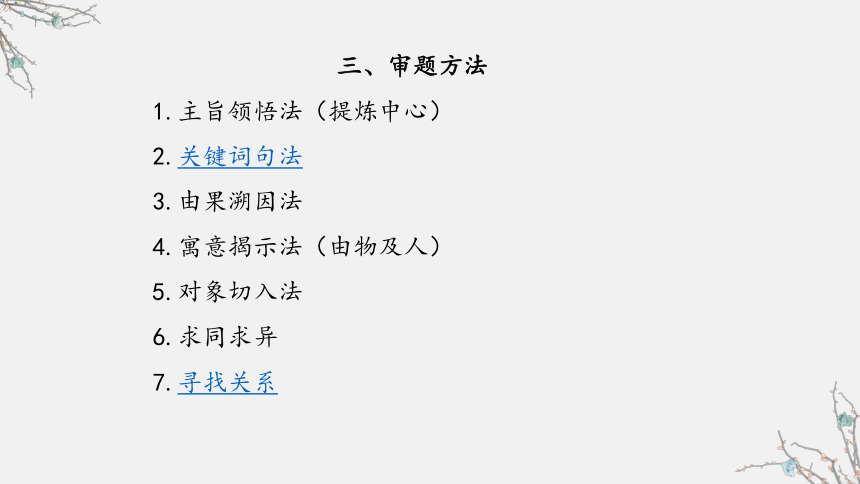

三、审题方法

1.主旨领悟法(提炼中心)

2.关键词句法

3.由果溯因法

4.寓意揭示法(由物及人)

5.对象切入法

6.求同求异

7.寻找关系

考题及问题回顾

02

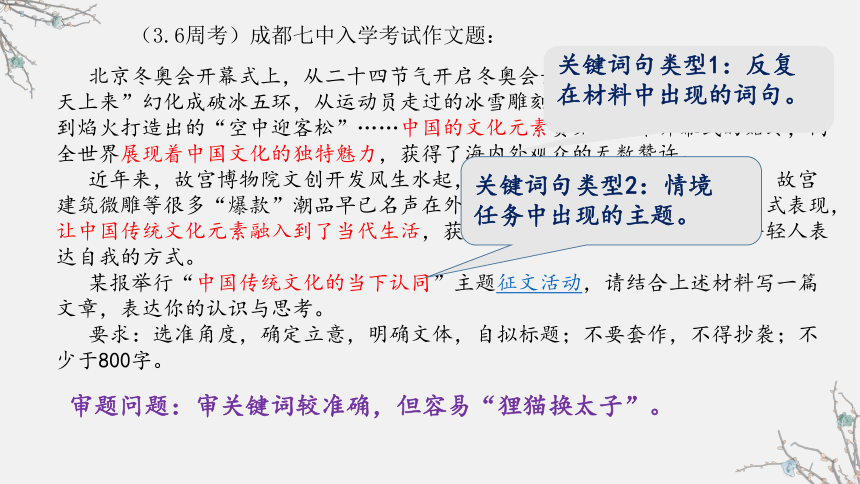

(3.6周考)成都七中入学考试作文题:

北京冬奥会开幕式上,从二十四节气开启冬奥会开幕式倒计时,到“黄河之水天上来”幻化成破冰五环,从运动员走过的冰雪雕刻的“中国门”和“中国窗”,到焰火打造出的“空中迎客松”……中国的文化元素贯穿于整个开幕式的始终,向全世界展现着中国文化的独特魅力,获得了海内外观众的无数赞许。

近年来,故宫博物院文创开发风生水起,朝服布包、彩绘陶人俑晴雨伞,故宫建筑微雕等很多“爆款”潮品早已名声在外……中国风搭配时尚感的“潮”式表现,让中国传统文化元素融入到了当代生活,获得了越来越多的认同,也成为年轻人表达自我的方式。

某报举行“中国传统文化的当下认同”主题征文活动,请结合上述材料写一篇文章,表达你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

审题问题:审关键词较准确,但容易“狸猫换太子”。

关键词句类型1:反复在材料中出现的词句。

关键词句类型2:情境任务中出现的主题。

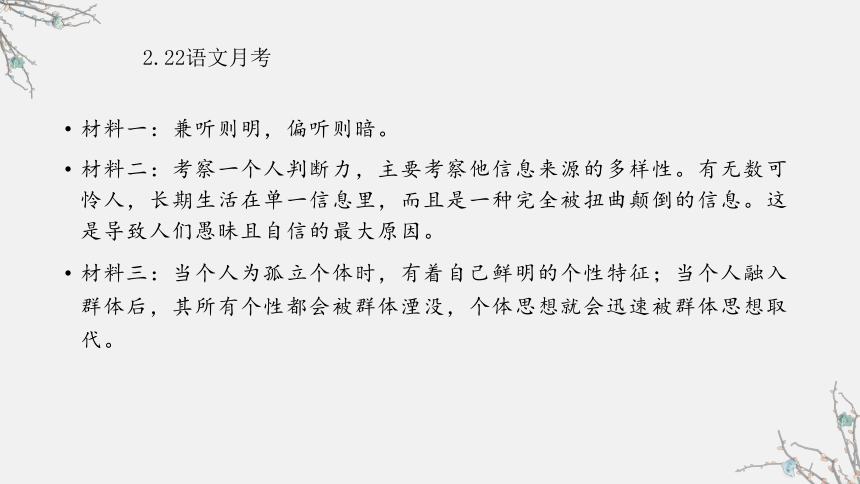

2.22语文月考

材料一:兼听则明,偏听则暗。

材料二:考察一个人判断力,主要考察他信息来源的多样性。有无数可怜人,长期生活在单一信息里,而且是一种完全被扭曲颠倒的信息。这是导致人们愚昧且自信的最大原因。

材料三:当个人为孤立个体时,有着自己鲜明的个性特征;当个人融入群体后,其所有个性都会被群体湮没,个体思想就会迅速被群体思想取代。

材料一:兼听、偏听

材料二:信息

材料三:个体、群体、思想

寻找三则材料之间的关系,在关键词中建立联系来立意。

审题问题:

1.材料的关键词概括不到位;

2.只写到其中一则材料,尤其是材料一;

3.理不清三则材料的关系。

关键词句类型3:无情境任务的多则材料关键词,提取每则材料的关键词,并建立联系。

2021年10月16日,人民日报微博发了一条“跨越时空的同一天”的博文,引发网友热议。1964年10月16日的《人民日报》报道我国第一颗原子弹爆炸成功;2003年10月16日的《人民日报》报道我国首次载人航天飞行圆满成功;2021年 10月16日的《人民日报》报道神舟十三号发射圆满成功。

这看似极为巧合,但巧合中又有着深刻的必然。上述材料带给你怎样的感悟和认识?请写一篇文章。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于 800 字。

课后作业讲评

问题一:扩写材料,从材料片面生发。

解决办法:认真读材料及任务要求,逐句分析概括,并理清各句关系,准确立意。

作业展示

审题问题:只写青年担当、投身强国,提到“必然”,一笔带过。

审题问题:只写科研强国、接续强国。

审题问题:只写大国崛起

审题问题:只写科技

问题二:

只分析材料内容,忽视准关键词句,导致审题偏差

找关键词句的方法:

1.材料中反复出现的词句;

2.情境任务中的主题词句;

3.无情境任务的多则材料:提取每则材料的关键词,并建立联系,形成关键句;

4.评论性句子的关键词;

5.结尾揭示主题或总结性的词句。

审题问题:偏重必然,不论巧合。

审题问题:偏重巧合,不论必然

问题三:缺乏辩证思维。

解决方法:出现两个及以上关键词,要正确理解关键词之间的关系,结合材料,正确立意,切忌偏废一方。

切题立意∶

1.跨越时空不谋而合,国家崛起是必然;

2.成功之中蕴巧合,奋斗之下有必然;

4.巧合实为必然,奋斗创造非凡;

3.跨越时空似巧合,接续奋斗是必然的;

5.巧合蕴含必然,实力铸就辉煌;

6.时空之巧合,历史之必然;

7.巧合中含必然,奋进中筑成功

……

小结:

在审题立意的过程中,同学们常常出现流于表面地扩写材料、审不对关键词句、偷换关键词、缺乏辩证思维等问题。我们在审题立意结束后,应该学会及时进行立意纠错。

审题立意三问:我的论点满足了题目的指令了吗?我的论点关键词就是材料中的关键词吗?我有没有偷换概念、泛化提炼(泛化关键词外延)、片面立论(多则材料、多个关键词之间关系不明确)等逻辑错误?

真题演练

03

2021年全国新高考卷一

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题要求:拟写提纲,包括标题、开头和结尾、分论点,体现审题立意的思维过程。

1.材料解读:人的身体每天都是变化的,眼睛不明亮可以变得明亮,耳朵不灵敏可以变得灵敏。但是如果生来身体就很强壮的人如果滥用强力那么他的强也会变弱,天生体弱的人如果勤苦锻炼也会变得身体强壮。强壮的人不必自喜,体弱的人也不必自我悲伤,先天的孱弱或许正是上天要引导我通过努力作为来变强壮。

2.参考立意:

强弱可改,事在人为;

在“锻炼”中成长;

先天不足,后天可补;

自满者弱,自强者强

锻身锻心,强我强国

……

课堂总结:阅卷老师如何对立意进行判分

1.看标题。拟题时将关键词嵌入其中。

2.看开头结尾。开头最好用言简意赅的语言开门见山地摆出观点,结尾用韵味无穷的语言呼应观点。扣住材料,点明关键词。

3.看段落中心句、关键词。段落的中心句既有提纲挈领、条分缕析之效,又可以减少过渡性文字的铺排,从而使主题更集中,重点更突出,简洁又醒目。

4.看内容是否与标题一致。

审题立意的表述极其重要,要在各个方面显示出考生的思维过程。紧密结合材料,明确任务情境,抓住关键词句,结合现实生活,准确全面地审题立意。

课后作业:

2020年江苏卷

根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;除诗歌外,文体自选。

同声相应,同气相求。人们总是关注自己喜爱的人和事,久而久之,就会被同类信息所环绕、所塑造。智能互联网时代,这种环绕更加紧密,这种塑造更加可感。你未来的样子,也许就开始于当下一次从心所欲的浏览,一串惺惺相惜的点赞,一回情不自禁的分享,一场突如其来的感动。

要求:准确审题立意,写下提纲,展示思维过程。

欢迎莅临,感谢指导!

第一句“同声相应,同气相求”,出自《周易》,指同样的声音能产生共鸣,同样的气味能相互融合,即志趣、意见相同的人自然地结合在一起。读懂这一句,需要考生有一定的古文积累的功底。

第二句“人们总是关注自己喜爱的人和事,久而久之,就会被同类信息所环绕、所塑造”,用白话文的形式进一步阐释,将“同声”“同气”界定为人们共同“喜爱的人和事”“同类信息”。此外,后面的“所塑造”,呈现了受这种“同类信息”环绕后,人们所受的影响,用“塑造”一词,一定程度上体现出题人的立场,是认为这一影响总体是积极的。

后两句可看作由材料的核心观点生发的具体场景和具体行为。

第三句“智能互联网时代,这种环绕更加紧密,这种塑造更加可感”可以看作由前两句核心观点生发的具体场景,出题人提倡考生能多在现代语境下去考量“同类信息”对自我的“塑造”,如何选择。

第四句“你未来的样子,也许就开始于当下一次从心所欲的浏览,一串惺惺相惜的点赞,一回情不自禁的分享,一场突如其来的感动”进一步强化,当下受同类信息的环绕,会影响到“你未来的样子”,并给考生提供了几个可以从小处下笔的具体场景。这一系列具体行动,都应基于“同声相应,同气相求”的初衷生发而来,且对未来自我的塑造产生积极的影响。

作文审题立意

评讲复习

学习目标

1.掌握关键词句审题法,精准审题;

2.正确、直观地表达立意的思维过程。

知识点回顾

01

1.审题三原则

整体性原则 审题要有全局意识,要从材料的整体着眼,不能纠缠于局部的细节,否则很有可能出现偏题、跑题等现象。

多向性原则 一般来说,材料作文中的材料所蕴含的观点并不是唯一的,从不同的角度可以得到不同的结论,因此,要学会多角度审视材料。

筛选性原则 因为从材料中获得的观点可以有多样性,因此,在进入写作时对所提炼的观点还要进行适当的筛选。筛选时要注意三点:①服从材料的整体;②观点比较新颖;③有理可讲,有话可说。

2.立意四原则

准 准确、鲜明。立意准确就是准确提炼材料的主旨,做到“思想健康,中心明确”。“思想健康”就是要体现时代的正能量,抒发积极健康的感情。

稳 理性、稳妥。所持观点中肯,不走极端。用联系的、发展的、全面的观点来分析问题,行文缜密妥当。

深 深刻、集中。“深刻”指论证触及事物或问题的本质,能揭示问题产生的原因,能提出解决问题的思路或方法,观点具有启发性。“集中”指作文围绕一个主题深入开掘,不旁敲侧击,不零乱分散。

新 新颖、独到。指观点、材料、论证过程新鲜有创意,有个性特点,能给人以新鲜的心灵感受与教益;但“新”建立在写作者对社会、生活、事物所具有的独到、深刻的认识与理解之上,要行文有度,不可弄巧成拙。

三、审题方法

1.主旨领悟法(提炼中心)

2.关键词句法

3.由果溯因法

4.寓意揭示法(由物及人)

5.对象切入法

6.求同求异

7.寻找关系

考题及问题回顾

02

(3.6周考)成都七中入学考试作文题:

北京冬奥会开幕式上,从二十四节气开启冬奥会开幕式倒计时,到“黄河之水天上来”幻化成破冰五环,从运动员走过的冰雪雕刻的“中国门”和“中国窗”,到焰火打造出的“空中迎客松”……中国的文化元素贯穿于整个开幕式的始终,向全世界展现着中国文化的独特魅力,获得了海内外观众的无数赞许。

近年来,故宫博物院文创开发风生水起,朝服布包、彩绘陶人俑晴雨伞,故宫建筑微雕等很多“爆款”潮品早已名声在外……中国风搭配时尚感的“潮”式表现,让中国传统文化元素融入到了当代生活,获得了越来越多的认同,也成为年轻人表达自我的方式。

某报举行“中国传统文化的当下认同”主题征文活动,请结合上述材料写一篇文章,表达你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

审题问题:审关键词较准确,但容易“狸猫换太子”。

关键词句类型1:反复在材料中出现的词句。

关键词句类型2:情境任务中出现的主题。

2.22语文月考

材料一:兼听则明,偏听则暗。

材料二:考察一个人判断力,主要考察他信息来源的多样性。有无数可怜人,长期生活在单一信息里,而且是一种完全被扭曲颠倒的信息。这是导致人们愚昧且自信的最大原因。

材料三:当个人为孤立个体时,有着自己鲜明的个性特征;当个人融入群体后,其所有个性都会被群体湮没,个体思想就会迅速被群体思想取代。

材料一:兼听、偏听

材料二:信息

材料三:个体、群体、思想

寻找三则材料之间的关系,在关键词中建立联系来立意。

审题问题:

1.材料的关键词概括不到位;

2.只写到其中一则材料,尤其是材料一;

3.理不清三则材料的关系。

关键词句类型3:无情境任务的多则材料关键词,提取每则材料的关键词,并建立联系。

2021年10月16日,人民日报微博发了一条“跨越时空的同一天”的博文,引发网友热议。1964年10月16日的《人民日报》报道我国第一颗原子弹爆炸成功;2003年10月16日的《人民日报》报道我国首次载人航天飞行圆满成功;2021年 10月16日的《人民日报》报道神舟十三号发射圆满成功。

这看似极为巧合,但巧合中又有着深刻的必然。上述材料带给你怎样的感悟和认识?请写一篇文章。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于 800 字。

课后作业讲评

问题一:扩写材料,从材料片面生发。

解决办法:认真读材料及任务要求,逐句分析概括,并理清各句关系,准确立意。

作业展示

审题问题:只写青年担当、投身强国,提到“必然”,一笔带过。

审题问题:只写科研强国、接续强国。

审题问题:只写大国崛起

审题问题:只写科技

问题二:

只分析材料内容,忽视准关键词句,导致审题偏差

找关键词句的方法:

1.材料中反复出现的词句;

2.情境任务中的主题词句;

3.无情境任务的多则材料:提取每则材料的关键词,并建立联系,形成关键句;

4.评论性句子的关键词;

5.结尾揭示主题或总结性的词句。

审题问题:偏重必然,不论巧合。

审题问题:偏重巧合,不论必然

问题三:缺乏辩证思维。

解决方法:出现两个及以上关键词,要正确理解关键词之间的关系,结合材料,正确立意,切忌偏废一方。

切题立意∶

1.跨越时空不谋而合,国家崛起是必然;

2.成功之中蕴巧合,奋斗之下有必然;

4.巧合实为必然,奋斗创造非凡;

3.跨越时空似巧合,接续奋斗是必然的;

5.巧合蕴含必然,实力铸就辉煌;

6.时空之巧合,历史之必然;

7.巧合中含必然,奋进中筑成功

……

小结:

在审题立意的过程中,同学们常常出现流于表面地扩写材料、审不对关键词句、偷换关键词、缺乏辩证思维等问题。我们在审题立意结束后,应该学会及时进行立意纠错。

审题立意三问:我的论点满足了题目的指令了吗?我的论点关键词就是材料中的关键词吗?我有没有偷换概念、泛化提炼(泛化关键词外延)、片面立论(多则材料、多个关键词之间关系不明确)等逻辑错误?

真题演练

03

2021年全国新高考卷一

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题要求:拟写提纲,包括标题、开头和结尾、分论点,体现审题立意的思维过程。

1.材料解读:人的身体每天都是变化的,眼睛不明亮可以变得明亮,耳朵不灵敏可以变得灵敏。但是如果生来身体就很强壮的人如果滥用强力那么他的强也会变弱,天生体弱的人如果勤苦锻炼也会变得身体强壮。强壮的人不必自喜,体弱的人也不必自我悲伤,先天的孱弱或许正是上天要引导我通过努力作为来变强壮。

2.参考立意:

强弱可改,事在人为;

在“锻炼”中成长;

先天不足,后天可补;

自满者弱,自强者强

锻身锻心,强我强国

……

课堂总结:阅卷老师如何对立意进行判分

1.看标题。拟题时将关键词嵌入其中。

2.看开头结尾。开头最好用言简意赅的语言开门见山地摆出观点,结尾用韵味无穷的语言呼应观点。扣住材料,点明关键词。

3.看段落中心句、关键词。段落的中心句既有提纲挈领、条分缕析之效,又可以减少过渡性文字的铺排,从而使主题更集中,重点更突出,简洁又醒目。

4.看内容是否与标题一致。

审题立意的表述极其重要,要在各个方面显示出考生的思维过程。紧密结合材料,明确任务情境,抓住关键词句,结合现实生活,准确全面地审题立意。

课后作业:

2020年江苏卷

根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;除诗歌外,文体自选。

同声相应,同气相求。人们总是关注自己喜爱的人和事,久而久之,就会被同类信息所环绕、所塑造。智能互联网时代,这种环绕更加紧密,这种塑造更加可感。你未来的样子,也许就开始于当下一次从心所欲的浏览,一串惺惺相惜的点赞,一回情不自禁的分享,一场突如其来的感动。

要求:准确审题立意,写下提纲,展示思维过程。

欢迎莅临,感谢指导!

第一句“同声相应,同气相求”,出自《周易》,指同样的声音能产生共鸣,同样的气味能相互融合,即志趣、意见相同的人自然地结合在一起。读懂这一句,需要考生有一定的古文积累的功底。

第二句“人们总是关注自己喜爱的人和事,久而久之,就会被同类信息所环绕、所塑造”,用白话文的形式进一步阐释,将“同声”“同气”界定为人们共同“喜爱的人和事”“同类信息”。此外,后面的“所塑造”,呈现了受这种“同类信息”环绕后,人们所受的影响,用“塑造”一词,一定程度上体现出题人的立场,是认为这一影响总体是积极的。

后两句可看作由材料的核心观点生发的具体场景和具体行为。

第三句“智能互联网时代,这种环绕更加紧密,这种塑造更加可感”可以看作由前两句核心观点生发的具体场景,出题人提倡考生能多在现代语境下去考量“同类信息”对自我的“塑造”,如何选择。

第四句“你未来的样子,也许就开始于当下一次从心所欲的浏览,一串惺惺相惜的点赞,一回情不自禁的分享,一场突如其来的感动”进一步强化,当下受同类信息的环绕,会影响到“你未来的样子”,并给考生提供了几个可以从小处下笔的具体场景。这一系列具体行动,都应基于“同声相应,同气相求”的初衷生发而来,且对未来自我的塑造产生积极的影响。

同课章节目录