人教版二年级音乐上册 《演唱 雪花》教学设计( 表格式)

文档属性

| 名称 | 人教版二年级音乐上册 《演唱 雪花》教学设计( 表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2022-06-16 20:12:52 | ||

图片预览

文档简介

雪花

情感态度价值观目标:通过创设生动、有效的音乐实践活动,能够激发学生探究雪花的欲望和学习歌曲的兴趣,并在参与活动的过程中获得愉悦的情感体验。2.过程与方法目标:①在“下雪了”这一环节中,通过聆听雪花声音,模唱雪花旋律,借助移动do的方法识读乐谱,师生配合感受乐句呼应式的创作手法,准确的演唱前四个乐句。②在“雪花有几瓣?”这一环节中,借助雪花道具,通过合作、师生配合,手势教学的方式,使学生准确的演唱五、六乐句,并用声音表现重音记号。③在“雪花去哪儿了?”这一环节中,通过聆听、创编动作、表演等活动,准确的演唱并表演歌曲的七、八乐句。3.知识与技能目标:①学习跳音记号、重音记号。②能用轻快、亲切的声音有感情的表演歌曲《雪花》。③初步尝试通过移动do,识读歌曲第一乐句F大调的d s m d r s。教学重难点能用轻快、亲切的声音有感情的表演歌曲《雪花》。

教学过程(文字描述)

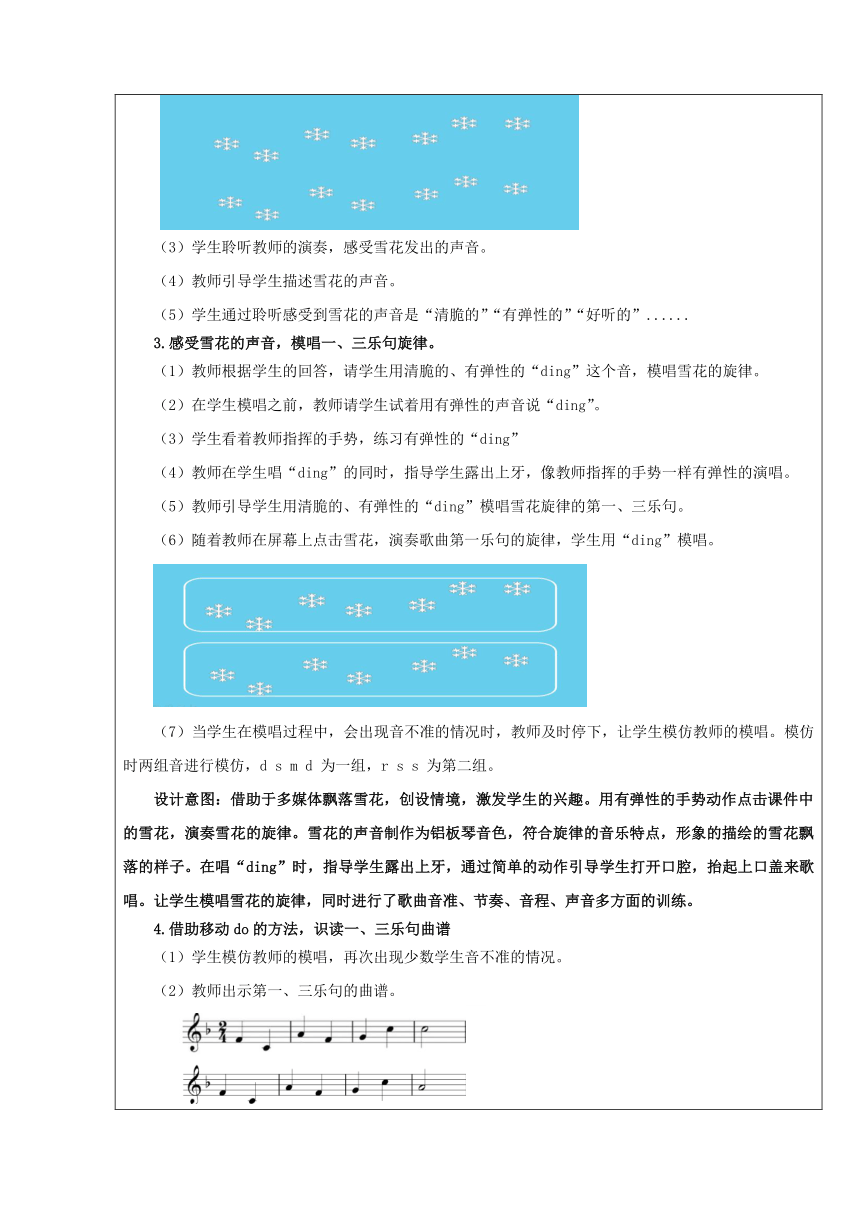

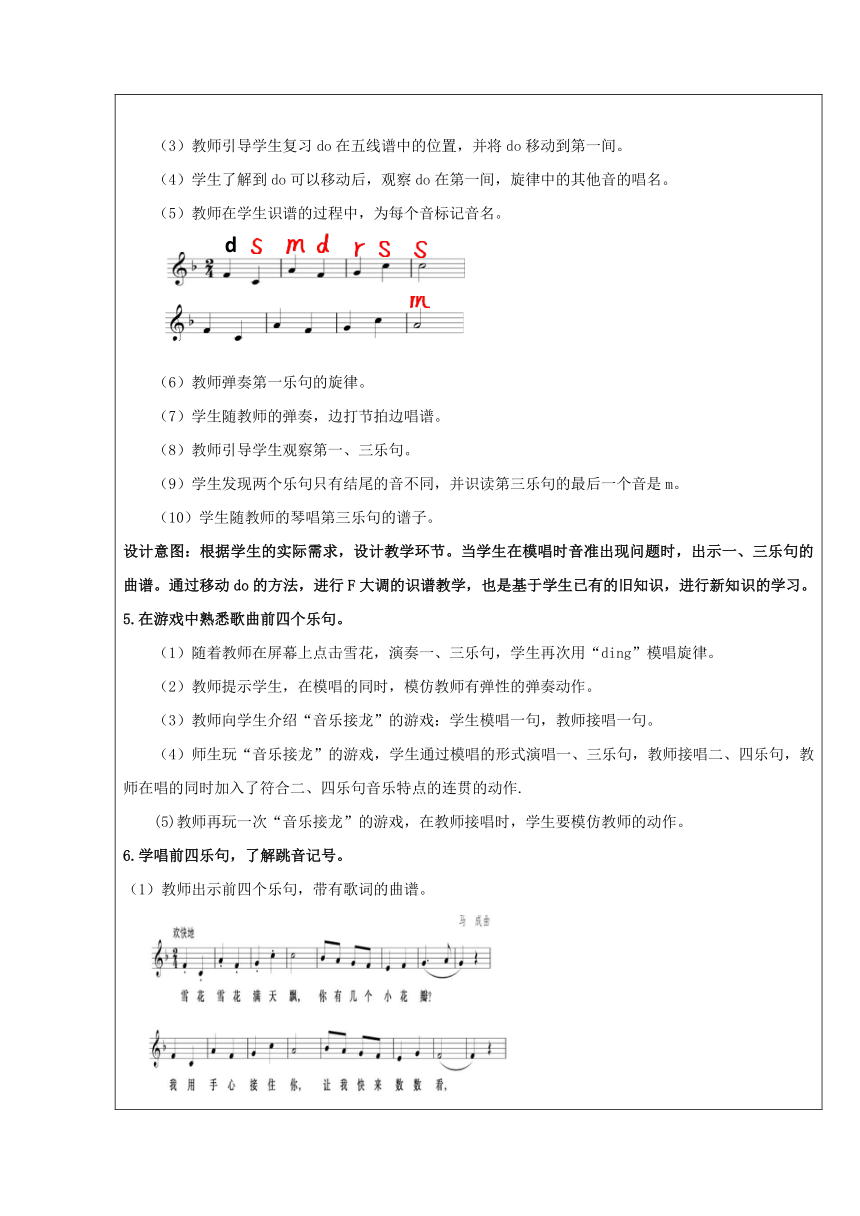

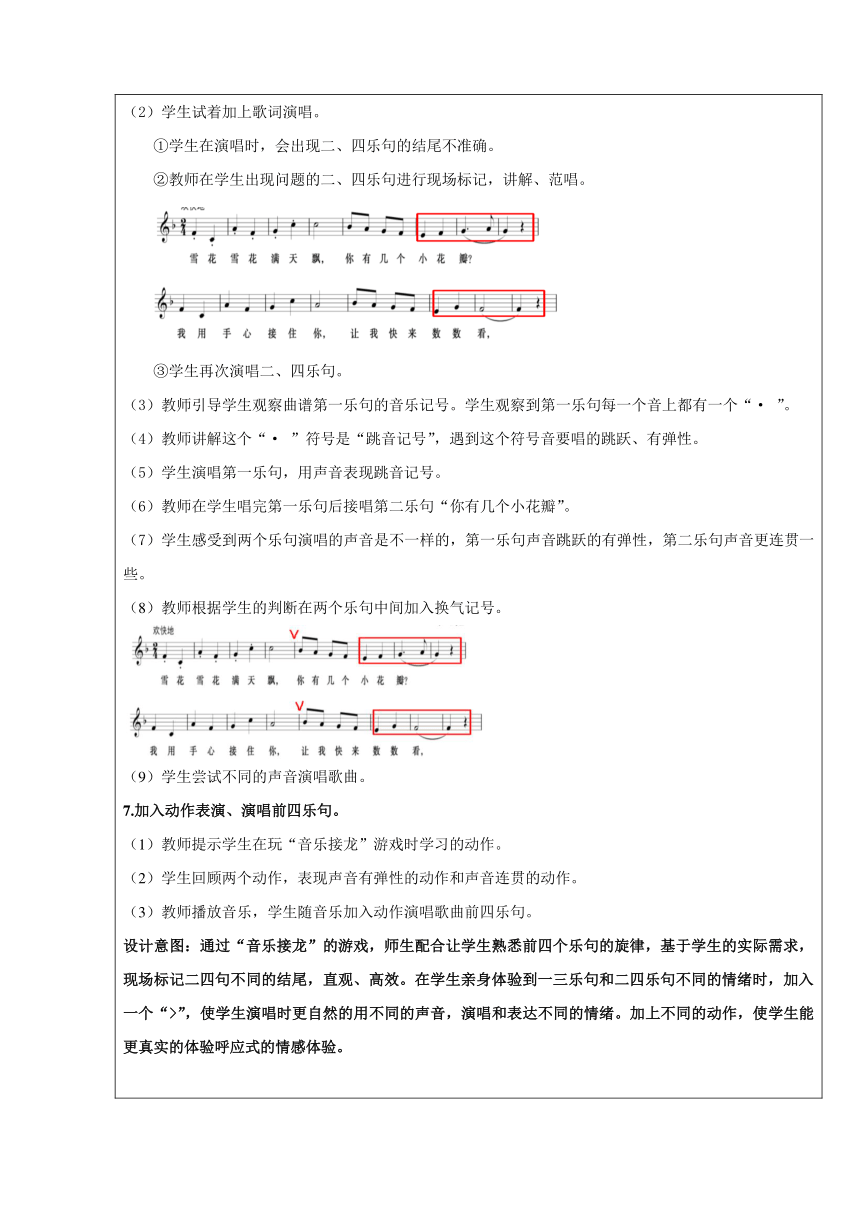

(一)创设情景,下雪了阶段目标:在情景中,感受、模仿雪花的声音,能够准确前四个乐句,并能尝试加入动作表演。1.创设情景,导入歌曲(1)师生进行音乐问好。(2)教师为学生播放歌曲《雪花》,引导学生聆听歌曲中唱到了谁?(3)学生聆听歌曲后说出,歌曲中唱到了雪花。(4)教师根据学生聆听到的答案,揭示课题《雪花》2.聆听雪花轻盈、有弹性的声音。(1)教师借助于多媒体课件,描述雪花飘落下来,发出好听的声音。(2)教师用有弹性的手势动作点击课件中的雪花,雪花发出铝板琴音色的声音。教师通过点击雪花,演奏一、三乐句的旋律。 (3)学生聆听教师的演奏,感受雪花发出的声音。(4)教师引导学生描述雪花的声音。(5)学生通过聆听感受到雪花的声音是“清脆的”“有弹性的”“好听的”......3.感受雪花的声音,模唱一、三乐句旋律。(1)教师根据学生的回答,请学生用清脆的、有弹性的“ding”这个音,模唱雪花的旋律。(2)在学生模唱之前,教师请学生试着用有弹性的声音说“ding”。(3)学生看着教师指挥的手势,练习有弹性的“ding”(4)教师在学生唱“ding”的同时,指导学生露出上牙,像教师指挥的手势一样有弹性的演唱。(5)教师引导学生用清脆的、有弹性的“ding”模唱雪花旋律的第一、三乐句。(6)随着教师在屏幕上点击雪花,演奏歌曲第一乐句的旋律,学生用“ding”模唱。 (7)当学生在模唱过程中,会出现音不准的情况时,教师及时停下,让学生模仿教师的模唱。模仿时两组音进行模仿,d s m d 为一组,r s s 为第二组。设计意图:借助于多媒体飘落雪花,创设情境,激发学生的兴趣。用有弹性的手势动作点击课件中的雪花,演奏雪花的旋律。雪花的声音制作为铝板琴音色,符合旋律的音乐特点,形象的描绘的雪花飘落的样子。在唱“ding”时,指导学生露出上牙,通过简单的动作引导学生打开口腔,抬起上口盖来歌唱。让学生模唱雪花的旋律,同时进行了歌曲音准、节奏、音程、声音多方面的训练。4.借助移动do的方法,识读一、三乐句曲谱(1)学生模仿教师的模唱,再次出现少数学生音不准的情况。(2)教师出示第一、三乐句的曲谱。(3)教师引导学生复习do在五线谱中的位置,并将do移动到第一间。(4)学生了解到do可以移动后,观察do在第一间,旋律中的其他音的唱名。(5)教师在学生识谱的过程中,为每个音标记音名。(6)教师弹奏第一乐句的旋律。(7)学生随教师的弹奏,边打节拍边唱谱。(8)教师引导学生观察第一、三乐句。(9)学生发现两个乐句只有结尾的音不同,并识读第三乐句的最后一个音是m。(10)学生随教师的琴唱第三乐句的谱子。设计意图:根据学生的实际需求,设计教学环节。当学生在模唱时音准出现问题时,出示一、三乐句的曲谱。通过移动do的方法,进行F大调的识谱教学,也是基于学生已有的旧知识,进行新知识的学习。5.在游戏中熟悉歌曲前四个乐句。(1)随着教师在屏幕上点击雪花,演奏一、三乐句,学生再次用“ding”模唱旋律。(2)教师提示学生,在模唱的同时,模仿教师有弹性的弹奏动作。(3)教师向学生介绍“音乐接龙”的游戏:学生模唱一句,教师接唱一句。(4)师生玩“音乐接龙”的游戏,学生通过模唱的形式演唱一、三乐句,教师接唱二、四乐句,教师在唱的同时加入了符合二、四乐句音乐特点的连贯的动作.(5)教师再玩一次“音乐接龙”的游戏,在教师接唱时,学生要模仿教师的动作。6.学唱前四乐句,了解跳音记号。(1)教师出示前四个乐句,带有歌词的曲谱。 学生试着加上歌词演唱。①学生在演唱时,会出现二、四乐句的结尾不准确。②教师在学生出现问题的二、四乐句进行现场标记,讲解、范唱。③学生再次演唱二、四乐句。教师引导学生观察曲谱第一乐句的音乐记号。学生观察到第一乐句每一个音上都有一个“· ”。教师讲解这个“· ”符号是“跳音记号”,遇到这个符号音要唱的跳跃、有弹性。学生演唱第一乐句,用声音表现跳音记号。教师在学生唱完第一乐句后接唱第二乐句“你有几个小花瓣”。学生感受到两个乐句演唱的声音是不一样的,第一乐句声音跳跃的有弹性,第二乐句声音更连贯一些。教师根据学生的判断在两个乐句中间加入换气记号。学生尝试不同的声音演唱歌曲。7.加入动作表演、演唱前四乐句。(1)教师提示学生在玩“音乐接龙”游戏时学习的动作。(2)学生回顾两个动作,表现声音有弹性的动作和声音连贯的动作。(3)教师播放音乐,学生随音乐加入动作演唱歌曲前四乐句。设计意图:通过“音乐接龙”的游戏,师生配合让学生熟悉前四个乐句的旋律,基于学生的实际需求,现场标记二四句不同的结尾,直观、高效。在学生亲身体验到一三乐句和二四乐句不同的情绪时,加入一个“>”,使学生演唱时更自然的用不同的声音,演唱和表达不同的情绪。加上不同的动作,使学生能更真实的体验呼应式的情感体验。情景中感受,雪花有几瓣?阶段目标:延续情境,准确表演唱歌曲的第五、六乐句,学习并用声音表现重音记号。情景中,数花瓣。学生表演前四乐句结束后,教师唱“让我快来数数看”,同时拿起自制的雪花。教师引导学生拿起雪花跟教师一起数花瓣。学生两人一组举起雪花,跟教师一起数花瓣。数后知道,雪花有六个花瓣。教师引导学生模仿着老师的声音再次数花瓣。①学生在数到五、六时容易拖长音。②教师根据学生出现的拖长音的情况出示曲谱。③教师引导学生观察数花瓣的节奏,每个数字一拍,同时后面都有一个四分休止符。④学生读节奏“五 空 六 空。”并再次尝试数五、六。教师为每个数字加入“>”重音记号,并讲解,加入重音记号的音,唱的要稍重一点。学生用声音表现入重音记号再数花瓣。2.手势辅助学唱第六乐句。(1)学生数完花瓣后,教师接唱“哈哈,哈哈,雪花有六个瓣。”(2)教师引导学生学唱第六乐句:“哈哈,哈哈,雪花有六个瓣。” (3)教师弹奏第六乐句旋律,学生聆听。(4)学生学唱,教师在学生演唱时,用手势提示学生的声音的演唱的位置。(5)学生再次演唱的同时模仿教师的手势。(6)学生演唱时,教师提示学生轻声、微笑歌唱。(7)学生边演唱边加入表现自己高兴的动作。3.表演唱五六乐句,演唱学唱过了六个乐句。(1)教师引导学生将五、六乐句连起来演唱。(2)学生边表演,边演唱五、六乐句。(3)教师出示前六个乐句的曲谱。(4)学生随教师的琴演唱前六个乐句。(5)学生随音乐表演前六个乐句。设计意图:借助于道具“雪花”,激发学生学习兴趣。通过模仿教师的声音和“>”重音记号的学习,激发学生用声音表现重音记号。利用手势指导学生准确的演唱“哈哈、哈哈”使得歌曲的学习,自然顺畅。学生在表演的过程中也更准确的表达了歌曲的情绪。延续情景,雪花去哪儿了阶段目标:学生通过聆听,表演,富有表现力的演唱歌曲的第七、八乐句,并了解雪花融化的科学知识。并在表演中更好的体验音乐。1.聆听音乐,了解雪花去哪儿了?并学唱歌曲七、八乐句。(1)学生表演前六个乐句结束后,教师接唱第七乐句,并询问学生:“雪花发生了什么事” 学生通过教师的演唱知道雪花不见了。教师引导学生了解,雪花不见了,“我”发出了“咦”的惊讶声,并引导学生模仿“咦”。学生随琴学唱“雪花哪去了,雪花不见了”(5)教师向学生询问:“雪花不见了,去哪儿了?”教师接唱歌曲最后一个乐句。(6)学生通过聆听教师的范唱知道,雪花融化成水滴,不见了。(7)教师语言揭示:“雪花落在手心里,温暖的小手把雪花融化了。”(8)学生分段学唱最后一个乐句,教师根据学生出现的问题,进行指导。2.创编雪花融化的过程,表演歌曲七八乐句。(1)教师引导学生,把自己当做小雪花,模仿雪花融化的样子。(2)学生模仿雪花融化的样子。(3)教师引导学生创编不一样的雪花融化的过程。(4)学生随教师演唱“圆圆亮亮的小水滴”,便于雪花融化。(5)教师将学生分成两种角色“雪花”“小朋友”。(6)“雪花”“小朋友”两人一组创编动作,表现“雪花融化的过程”。(7)请1-2组学生展示创编的成果,其他学生演唱。(8)学生演唱七八乐句。(9)学生边表演边演唱七八乐句。设计意图:延续情景,“雪花”和“小朋友”两种角色通过动作,体验“雪花去哪儿”,通过创编雪花融化的过程,激发了学生的创作欲望,提高了学生的创作能力。这一活动的设计也更直观的让学生体验“雪花融化”这一科学现象,同时也更好的体验了歌曲最后一句的音乐情感,使学生在演唱时,能更真实的表现音乐的特点。呈现情景,表现歌曲阶段目标:学生能用轻快、亲切的声音演唱歌曲,表达歌曲的情感。并通过情景表演的呈现,表现“雪花”的故事。教师引导学生完整演唱歌曲,引导学生分别用跳跃的,有弹性声音和连贯的两种声音演唱歌曲。2.学生随音乐,完整演唱并表演歌曲。3.教师演奏铝板琴,加入学生的表演,完整的表现歌曲。4.教师总结学生的表演,鼓励学生在音乐中表现雪花,激励学生去探询雪花的秘密。设计意图:通过学生用“跳跃、有弹性的声音”和“连贯的声音”完整的演唱歌曲,表现歌曲。动作的表演能更好表达歌曲的音乐内涵。教师演奏铝板琴的加入则凸显了歌曲的音乐特点,让学生能更直接的体验音乐,更准确的表达音乐。

学习效果评价设计

评价方式(一)学生在学习过程中表现出浓厚的学习兴趣,乐于参与体验音乐活动。(二)教学中,教师采用形成性评价与终结性评价相结合的方法,在教学过程中随时关注学生的表现,并给予积极地鼓励与引导。(三)在歌曲学习的过程中,采用了师评、互评、他评的形式,并多次用对比的教学方式评价。

评价量规优秀:能够准确演唱歌曲,并能创编动作表演歌曲良好:能用亲切、欢快的声音,准确的演唱歌曲。合格:能够主动快乐的歌唱。

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

(一)依据作品特点体现音乐学习与教学情境的紧密融合依据歌曲的音乐特点,创设“雪花”的情境,将歌曲的学习以“下雪了”,“雪花有几瓣”“雪花哪去了”三个环节进行学习。在不同的场景中设计了,模唱,聆听,律动,创编动作等音乐活动辅助歌曲的学习,音乐知识的学习都在“雪花”这一情境中进行,音乐学习与教学情境紧密融合,学生在参与音乐活动的过程中,探究雪花的秘密。(二)基于学生实际能力 构建快乐高效课堂 教学内容的设定应基于学生的实际需求。二年级的学生对F大调的歌曲的识谱和跨度较大的音程的准确演唱困难较大。教师借助于多媒体课件,用有弹性的手势动作点击课件中的雪花,雪花发出铝板琴音色的声音。教师通过点击雪花,演奏一、三乐句的旋律。弹性的“ding”、模唱旋律,同时,利用移动“do”识读F大调一、三乐句的曲谱,一改以往单调的认谱、唱谱的学习模式,帮助学生更加准确的演唱。合理有效地解决时间矛盾,提高课堂实效。(三)情景表演体验歌曲内涵针对于不同的场景设计不同的表演方式,在“下雪了”这一环节中,加入有弹性的和连贯的两种动作使学生能更真实的体验歌曲前四个乐句呼应式的情感体验。在“雪花有几瓣?”这一环节中借助于道具“雪花”数花瓣,使学生在表演的过程中也更准确的表达了歌曲的情绪。在“雪花哪去了?”通过创编雪花融化的过程,激发了学生的创作欲望,提高了学生的创作能力。这一活动的设计也更直观的让学生体验“雪花融化”这一科学现象,同时,学生边演表演,也更好的体验了歌曲最后一句的音乐情感,使学生在演唱时,能更真实的表现音乐的特点。

d

d

PAGE

情感态度价值观目标:通过创设生动、有效的音乐实践活动,能够激发学生探究雪花的欲望和学习歌曲的兴趣,并在参与活动的过程中获得愉悦的情感体验。2.过程与方法目标:①在“下雪了”这一环节中,通过聆听雪花声音,模唱雪花旋律,借助移动do的方法识读乐谱,师生配合感受乐句呼应式的创作手法,准确的演唱前四个乐句。②在“雪花有几瓣?”这一环节中,借助雪花道具,通过合作、师生配合,手势教学的方式,使学生准确的演唱五、六乐句,并用声音表现重音记号。③在“雪花去哪儿了?”这一环节中,通过聆听、创编动作、表演等活动,准确的演唱并表演歌曲的七、八乐句。3.知识与技能目标:①学习跳音记号、重音记号。②能用轻快、亲切的声音有感情的表演歌曲《雪花》。③初步尝试通过移动do,识读歌曲第一乐句F大调的d s m d r s。教学重难点能用轻快、亲切的声音有感情的表演歌曲《雪花》。

教学过程(文字描述)

(一)创设情景,下雪了阶段目标:在情景中,感受、模仿雪花的声音,能够准确前四个乐句,并能尝试加入动作表演。1.创设情景,导入歌曲(1)师生进行音乐问好。(2)教师为学生播放歌曲《雪花》,引导学生聆听歌曲中唱到了谁?(3)学生聆听歌曲后说出,歌曲中唱到了雪花。(4)教师根据学生聆听到的答案,揭示课题《雪花》2.聆听雪花轻盈、有弹性的声音。(1)教师借助于多媒体课件,描述雪花飘落下来,发出好听的声音。(2)教师用有弹性的手势动作点击课件中的雪花,雪花发出铝板琴音色的声音。教师通过点击雪花,演奏一、三乐句的旋律。 (3)学生聆听教师的演奏,感受雪花发出的声音。(4)教师引导学生描述雪花的声音。(5)学生通过聆听感受到雪花的声音是“清脆的”“有弹性的”“好听的”......3.感受雪花的声音,模唱一、三乐句旋律。(1)教师根据学生的回答,请学生用清脆的、有弹性的“ding”这个音,模唱雪花的旋律。(2)在学生模唱之前,教师请学生试着用有弹性的声音说“ding”。(3)学生看着教师指挥的手势,练习有弹性的“ding”(4)教师在学生唱“ding”的同时,指导学生露出上牙,像教师指挥的手势一样有弹性的演唱。(5)教师引导学生用清脆的、有弹性的“ding”模唱雪花旋律的第一、三乐句。(6)随着教师在屏幕上点击雪花,演奏歌曲第一乐句的旋律,学生用“ding”模唱。 (7)当学生在模唱过程中,会出现音不准的情况时,教师及时停下,让学生模仿教师的模唱。模仿时两组音进行模仿,d s m d 为一组,r s s 为第二组。设计意图:借助于多媒体飘落雪花,创设情境,激发学生的兴趣。用有弹性的手势动作点击课件中的雪花,演奏雪花的旋律。雪花的声音制作为铝板琴音色,符合旋律的音乐特点,形象的描绘的雪花飘落的样子。在唱“ding”时,指导学生露出上牙,通过简单的动作引导学生打开口腔,抬起上口盖来歌唱。让学生模唱雪花的旋律,同时进行了歌曲音准、节奏、音程、声音多方面的训练。4.借助移动do的方法,识读一、三乐句曲谱(1)学生模仿教师的模唱,再次出现少数学生音不准的情况。(2)教师出示第一、三乐句的曲谱。(3)教师引导学生复习do在五线谱中的位置,并将do移动到第一间。(4)学生了解到do可以移动后,观察do在第一间,旋律中的其他音的唱名。(5)教师在学生识谱的过程中,为每个音标记音名。(6)教师弹奏第一乐句的旋律。(7)学生随教师的弹奏,边打节拍边唱谱。(8)教师引导学生观察第一、三乐句。(9)学生发现两个乐句只有结尾的音不同,并识读第三乐句的最后一个音是m。(10)学生随教师的琴唱第三乐句的谱子。设计意图:根据学生的实际需求,设计教学环节。当学生在模唱时音准出现问题时,出示一、三乐句的曲谱。通过移动do的方法,进行F大调的识谱教学,也是基于学生已有的旧知识,进行新知识的学习。5.在游戏中熟悉歌曲前四个乐句。(1)随着教师在屏幕上点击雪花,演奏一、三乐句,学生再次用“ding”模唱旋律。(2)教师提示学生,在模唱的同时,模仿教师有弹性的弹奏动作。(3)教师向学生介绍“音乐接龙”的游戏:学生模唱一句,教师接唱一句。(4)师生玩“音乐接龙”的游戏,学生通过模唱的形式演唱一、三乐句,教师接唱二、四乐句,教师在唱的同时加入了符合二、四乐句音乐特点的连贯的动作.(5)教师再玩一次“音乐接龙”的游戏,在教师接唱时,学生要模仿教师的动作。6.学唱前四乐句,了解跳音记号。(1)教师出示前四个乐句,带有歌词的曲谱。 学生试着加上歌词演唱。①学生在演唱时,会出现二、四乐句的结尾不准确。②教师在学生出现问题的二、四乐句进行现场标记,讲解、范唱。③学生再次演唱二、四乐句。教师引导学生观察曲谱第一乐句的音乐记号。学生观察到第一乐句每一个音上都有一个“· ”。教师讲解这个“· ”符号是“跳音记号”,遇到这个符号音要唱的跳跃、有弹性。学生演唱第一乐句,用声音表现跳音记号。教师在学生唱完第一乐句后接唱第二乐句“你有几个小花瓣”。学生感受到两个乐句演唱的声音是不一样的,第一乐句声音跳跃的有弹性,第二乐句声音更连贯一些。教师根据学生的判断在两个乐句中间加入换气记号。学生尝试不同的声音演唱歌曲。7.加入动作表演、演唱前四乐句。(1)教师提示学生在玩“音乐接龙”游戏时学习的动作。(2)学生回顾两个动作,表现声音有弹性的动作和声音连贯的动作。(3)教师播放音乐,学生随音乐加入动作演唱歌曲前四乐句。设计意图:通过“音乐接龙”的游戏,师生配合让学生熟悉前四个乐句的旋律,基于学生的实际需求,现场标记二四句不同的结尾,直观、高效。在学生亲身体验到一三乐句和二四乐句不同的情绪时,加入一个“>”,使学生演唱时更自然的用不同的声音,演唱和表达不同的情绪。加上不同的动作,使学生能更真实的体验呼应式的情感体验。情景中感受,雪花有几瓣?阶段目标:延续情境,准确表演唱歌曲的第五、六乐句,学习并用声音表现重音记号。情景中,数花瓣。学生表演前四乐句结束后,教师唱“让我快来数数看”,同时拿起自制的雪花。教师引导学生拿起雪花跟教师一起数花瓣。学生两人一组举起雪花,跟教师一起数花瓣。数后知道,雪花有六个花瓣。教师引导学生模仿着老师的声音再次数花瓣。①学生在数到五、六时容易拖长音。②教师根据学生出现的拖长音的情况出示曲谱。③教师引导学生观察数花瓣的节奏,每个数字一拍,同时后面都有一个四分休止符。④学生读节奏“五 空 六 空。”并再次尝试数五、六。教师为每个数字加入“>”重音记号,并讲解,加入重音记号的音,唱的要稍重一点。学生用声音表现入重音记号再数花瓣。2.手势辅助学唱第六乐句。(1)学生数完花瓣后,教师接唱“哈哈,哈哈,雪花有六个瓣。”(2)教师引导学生学唱第六乐句:“哈哈,哈哈,雪花有六个瓣。” (3)教师弹奏第六乐句旋律,学生聆听。(4)学生学唱,教师在学生演唱时,用手势提示学生的声音的演唱的位置。(5)学生再次演唱的同时模仿教师的手势。(6)学生演唱时,教师提示学生轻声、微笑歌唱。(7)学生边演唱边加入表现自己高兴的动作。3.表演唱五六乐句,演唱学唱过了六个乐句。(1)教师引导学生将五、六乐句连起来演唱。(2)学生边表演,边演唱五、六乐句。(3)教师出示前六个乐句的曲谱。(4)学生随教师的琴演唱前六个乐句。(5)学生随音乐表演前六个乐句。设计意图:借助于道具“雪花”,激发学生学习兴趣。通过模仿教师的声音和“>”重音记号的学习,激发学生用声音表现重音记号。利用手势指导学生准确的演唱“哈哈、哈哈”使得歌曲的学习,自然顺畅。学生在表演的过程中也更准确的表达了歌曲的情绪。延续情景,雪花去哪儿了阶段目标:学生通过聆听,表演,富有表现力的演唱歌曲的第七、八乐句,并了解雪花融化的科学知识。并在表演中更好的体验音乐。1.聆听音乐,了解雪花去哪儿了?并学唱歌曲七、八乐句。(1)学生表演前六个乐句结束后,教师接唱第七乐句,并询问学生:“雪花发生了什么事” 学生通过教师的演唱知道雪花不见了。教师引导学生了解,雪花不见了,“我”发出了“咦”的惊讶声,并引导学生模仿“咦”。学生随琴学唱“雪花哪去了,雪花不见了”(5)教师向学生询问:“雪花不见了,去哪儿了?”教师接唱歌曲最后一个乐句。(6)学生通过聆听教师的范唱知道,雪花融化成水滴,不见了。(7)教师语言揭示:“雪花落在手心里,温暖的小手把雪花融化了。”(8)学生分段学唱最后一个乐句,教师根据学生出现的问题,进行指导。2.创编雪花融化的过程,表演歌曲七八乐句。(1)教师引导学生,把自己当做小雪花,模仿雪花融化的样子。(2)学生模仿雪花融化的样子。(3)教师引导学生创编不一样的雪花融化的过程。(4)学生随教师演唱“圆圆亮亮的小水滴”,便于雪花融化。(5)教师将学生分成两种角色“雪花”“小朋友”。(6)“雪花”“小朋友”两人一组创编动作,表现“雪花融化的过程”。(7)请1-2组学生展示创编的成果,其他学生演唱。(8)学生演唱七八乐句。(9)学生边表演边演唱七八乐句。设计意图:延续情景,“雪花”和“小朋友”两种角色通过动作,体验“雪花去哪儿”,通过创编雪花融化的过程,激发了学生的创作欲望,提高了学生的创作能力。这一活动的设计也更直观的让学生体验“雪花融化”这一科学现象,同时也更好的体验了歌曲最后一句的音乐情感,使学生在演唱时,能更真实的表现音乐的特点。呈现情景,表现歌曲阶段目标:学生能用轻快、亲切的声音演唱歌曲,表达歌曲的情感。并通过情景表演的呈现,表现“雪花”的故事。教师引导学生完整演唱歌曲,引导学生分别用跳跃的,有弹性声音和连贯的两种声音演唱歌曲。2.学生随音乐,完整演唱并表演歌曲。3.教师演奏铝板琴,加入学生的表演,完整的表现歌曲。4.教师总结学生的表演,鼓励学生在音乐中表现雪花,激励学生去探询雪花的秘密。设计意图:通过学生用“跳跃、有弹性的声音”和“连贯的声音”完整的演唱歌曲,表现歌曲。动作的表演能更好表达歌曲的音乐内涵。教师演奏铝板琴的加入则凸显了歌曲的音乐特点,让学生能更直接的体验音乐,更准确的表达音乐。

学习效果评价设计

评价方式(一)学生在学习过程中表现出浓厚的学习兴趣,乐于参与体验音乐活动。(二)教学中,教师采用形成性评价与终结性评价相结合的方法,在教学过程中随时关注学生的表现,并给予积极地鼓励与引导。(三)在歌曲学习的过程中,采用了师评、互评、他评的形式,并多次用对比的教学方式评价。

评价量规优秀:能够准确演唱歌曲,并能创编动作表演歌曲良好:能用亲切、欢快的声音,准确的演唱歌曲。合格:能够主动快乐的歌唱。

本教学设计与以往或其他教学设计相比的特点(300-500字数)

(一)依据作品特点体现音乐学习与教学情境的紧密融合依据歌曲的音乐特点,创设“雪花”的情境,将歌曲的学习以“下雪了”,“雪花有几瓣”“雪花哪去了”三个环节进行学习。在不同的场景中设计了,模唱,聆听,律动,创编动作等音乐活动辅助歌曲的学习,音乐知识的学习都在“雪花”这一情境中进行,音乐学习与教学情境紧密融合,学生在参与音乐活动的过程中,探究雪花的秘密。(二)基于学生实际能力 构建快乐高效课堂 教学内容的设定应基于学生的实际需求。二年级的学生对F大调的歌曲的识谱和跨度较大的音程的准确演唱困难较大。教师借助于多媒体课件,用有弹性的手势动作点击课件中的雪花,雪花发出铝板琴音色的声音。教师通过点击雪花,演奏一、三乐句的旋律。弹性的“ding”、模唱旋律,同时,利用移动“do”识读F大调一、三乐句的曲谱,一改以往单调的认谱、唱谱的学习模式,帮助学生更加准确的演唱。合理有效地解决时间矛盾,提高课堂实效。(三)情景表演体验歌曲内涵针对于不同的场景设计不同的表演方式,在“下雪了”这一环节中,加入有弹性的和连贯的两种动作使学生能更真实的体验歌曲前四个乐句呼应式的情感体验。在“雪花有几瓣?”这一环节中借助于道具“雪花”数花瓣,使学生在表演的过程中也更准确的表达了歌曲的情绪。在“雪花哪去了?”通过创编雪花融化的过程,激发了学生的创作欲望,提高了学生的创作能力。这一活动的设计也更直观的让学生体验“雪花融化”这一科学现象,同时,学生边演表演,也更好的体验了歌曲最后一句的音乐情感,使学生在演唱时,能更真实的表现音乐的特点。

d

d

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 我愿住在童话里

- 歌表演 大鹿

- 欣赏 永远住在童话里

- 知识 音的高低

- 唱歌 小红帽

- 第二单元 快乐的游戏

- 唱歌 数蛤蟆

- 读童谣 花蛤蟆

- 欣赏 布老虎

- 唱歌 猜谜谣

- 欣赏 舞龙

- 唱歌 大头娃娃

- 欣赏 士兵进行曲

- 第三单元 劳动最光荣

- 欣赏 劳动最光荣

- 唱歌 理发师

- 欣赏 森林中的铁匠(片段)

- 唱歌 种玉米

- 歌表演 猴子蒸糕

- 第四单元 音乐中的动物

- 唱歌 动物说话

- 读童话 小鸭子

- 唱歌 小动物回家

- 欣赏 小狗圆舞曲

- 歌表演 小猫钓鱼

- 欣赏 龟兔赛跑

- 欣赏 鸭子拌嘴(片段)

- 第五单元 动画城

- 唱歌 我们的家园

- 欣赏 三个和尚

- 唱歌 大风车

- 活动 跟着队长走

- 欣赏 猫和老鼠

- 读童谣 猫和老鼠

- 第六单元 下雪啦

- 唱歌 冬天的故事

- 欣赏 江雪

- 欣赏 雪橇

- 唱歌 雪花

- 歌表演 小动物告别会

- 我的音乐网页

- 活动 击鼓传花

- 选唱 小毛驴爬山坡

- 选唱 过新年

- 选唱 龟兔赛跑

- 选听 雪花飞舞

- 选听 木偶进行曲

- 选听 谷粒飞舞