统编版历史八年级上册第三、四单元学情评估卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版历史八年级上册第三、四单元学情评估卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 295.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-16 19:29:45 | ||

图片预览

文档简介

第三、四单元学情评估

一、选择题(本大题有20小题,每小题3分,共60分)

1.他在一百多年前第一个喊出了“振兴中华”的口号,他的一生是为近代中国的民族独立、民主自由、人民幸福而无私奉献的一生。这里的“他”是指( )

A.康有为 B.孙中山 C.陈独秀 D.毛泽东

2.杨天石指出:“这次革命的目标是:民族独立、人民民主和普遍富裕。这次革命的成果是:皇冠落地,中国历史从帝制走向共和。”据此判断,这次革命的旗帜是( )

A.自强求富 B.维新变法

C.三民主义 D.民主科学

3.1901年,“建设新中国”一词在报刊上频繁出现,有人倡言“推翻旧政府”“立党救国”。这反映了( )

A.维新变法影响深远 B.中国同盟会力量壮大

C.革命思想迅速传播 D.国民党政权风雨飘摇

4.钟南山院士说:“武汉本来就是一个英雄的城市。”以下事件可以证明这一观点的是( )

A.金田起义 B.义和团运动

C.广州起义 D.武昌起义

5.1912年1月1日,孙中山创立中华民国;1925年3月12日,孙中山在北京逝世。按照中华民国纪年方法计算,孙中山逝世于( )

A.民国十二年 B.民国十三年

C.民国十四年 D.民国十五年

6.“辛亥革命枪声一响,两千多年苍老的帝制在这里戛然停步,武昌首义十八星方旗一挥,东方古国沉重的车轮在这里改道转向。”材料强调了辛亥革命( )

A.改变了中国半殖民地半封建的社会性质

B.推动了民族资本主义经济的发展

C.结束了中国两千多年的封建君主专制制度

D.促使中国无产阶级登上历史舞台

7.近代以来,为了实现中华民族的伟大复兴,先贤们一直在探索中艰难前行。追忆戊戌变法与后来的辛亥革命,它们的共同点有( )

A.都使民主共和的观念深入民心 B.都要求在中国发展资本主义

C.都主张推翻清王朝的封建统治 D.都颁布过资产阶级性质的宪法

8.南京临时政府发布《中华民国成立孙大总统告友邦人士书》,承认革命前清政府和帝国主义国家缔结的不平等条约,承担清政府所借的外债和赔款,保护帝国主义在华的各种特权和利益。这表明( )

A.列强对南京临时政府的同情和认可

B.南京临时政府是洋人统治中国的工具

C.资产阶级革命派的软弱性和妥协性

D.资产阶级革命派维护人民群众的利益

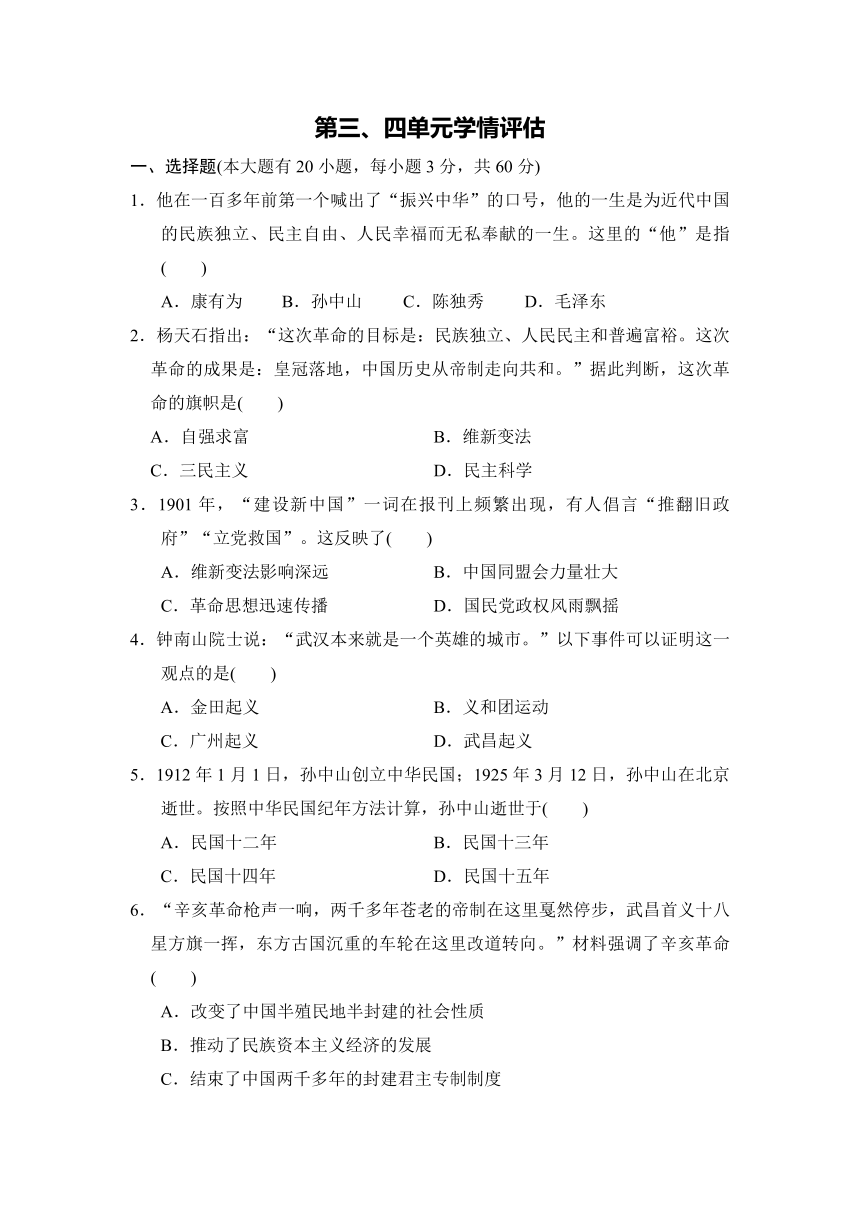

9.下图人物主要参与的历史事件是( )

A.黄花岗起义 B.武昌起义 C.护国战争 D.二次革命

10.1924年1月孙中山说:“这十三年来,政治上、社会上种种黑暗腐败比前清更甚。”造成此局面的主因是( )

A.孙中山继续革命 B.日本提出“二十一条”

C.清帝退位 D.北洋军阀割据混战

11.陈独秀等人认定要建立名副其实的共和国,必须从根本上改造国民性。为此,他们高举“民主”和“科学”两面大旗,以一本刊物为主要阵地,掀起一场空前的思想解放运动。这本刊物是( )

A.《民报》 B.《新青年》 C.《申报》 D.《每周评论》

12.“女学生已经开始觉悟,抵制学校开设的‘列女传’(修身课)。在操场的树荫下,在宿舍里,她们常常聚在一起,争得面红耳赤,后来由争论变成抗婚、逃婚,以实际行动反抗旧礼教,争取婚姻自由。”这则材料反映的是( )

A.维新启蒙思想开始传播 B.民主共和思想深入人心

C.近代学校开设修身课程 D.民主科学思想冲击封建礼教

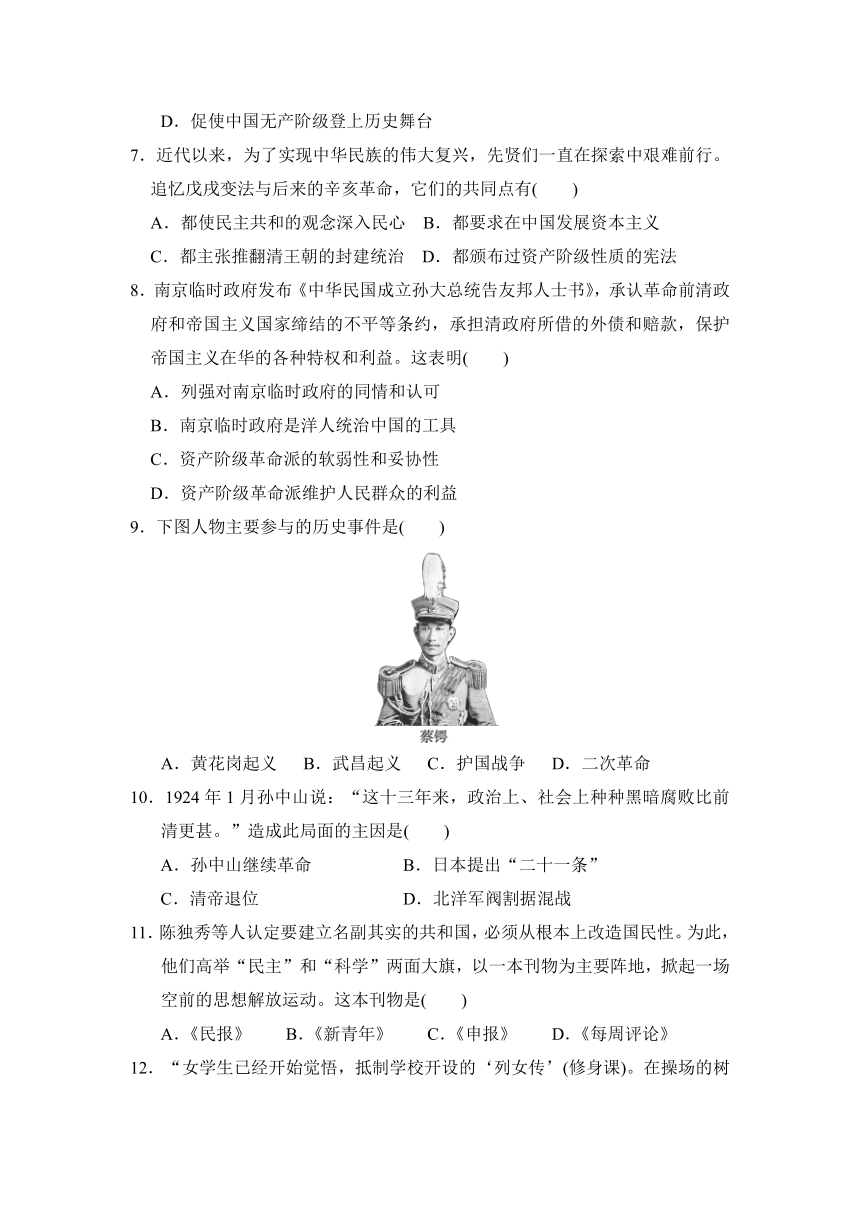

13.下图是沈维钧编辑,由上海世界书局于1921年6月发行的《做白话文秘诀》书影。这本书的出版( )

A.发动了新文化运动 B.宣传维新变法的思想

C.是对文学革命的积极响应 D.系统地介绍了马克思主义

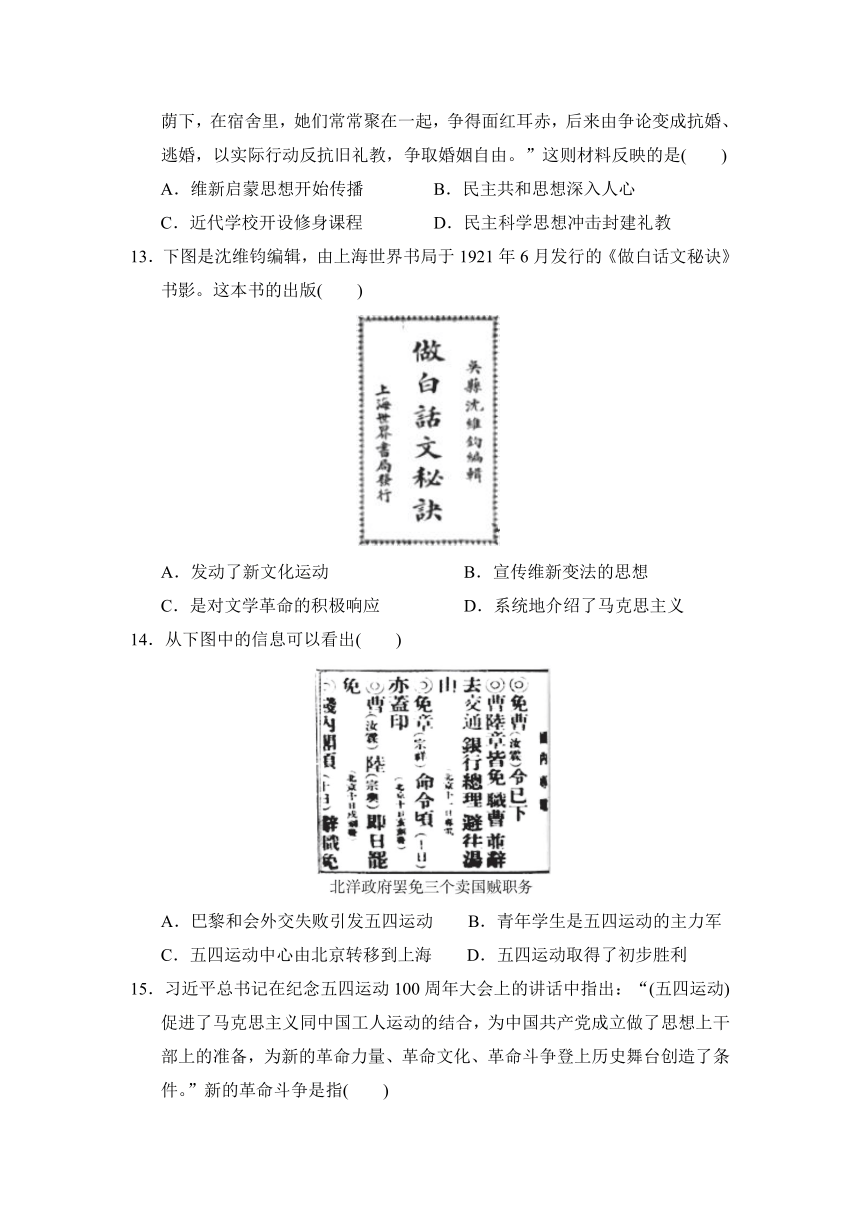

14.从下图中的信息可以看出( )

A.巴黎和会外交失败引发五四运动 B.青年学生是五四运动的主力军

C.五四运动中心由北京转移到上海 D.五四运动取得了初步胜利

15.习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的讲话中指出:“(五四运动)促进了马克思主义同中国工人运动的结合,为中国共产党成立做了思想上干部上的准备,为新的革命力量、革命文化、革命斗争登上历史舞台创造了条件。”新的革命斗争是指( )

A.资产阶级革命 B.旧民主主义革命

C.社会主义革命 D.新民主主义革命

16.“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。”这是1949年毛泽东在总结中国共产党28年的光辉历程时提出的一个著名论断。俄国十月革命后,中华大地上第一个高举马克思主义旗帜的是( )

A.陈独秀 B.李大钊 C.毛泽东 D.周恩来

17.有学者研究表明,现代意义上的“资本家”一词直至20世纪初仍极少使用,但该词在1919年前后的《新青年》190多篇文章中出现使用高峰,与对应的“劳动者”一词使用频率基本一致。这种现象反映了( )

A.民主共和观念流行 B.马克思主义的传播

C.官僚资本不断膨胀 D.社会主要矛盾改变

18.一百多年前的这次会议除遭到暗探和巡捕的骚扰外,在当时的社会上并没有引起太多的注意;但是,一个新的革命火种已在沉沉黑夜的中国大地上点燃起来了。“一个新的革命火种”指的是( )

A.辛亥革命的爆发 B.新文化运动的兴起

C.五四运动的爆发 D.中国共产党的诞生

19.关于中国共产党党史从何处讲起,毛泽东认为,从辛亥革命说起差不多,从五四运动说起可能更好。材料说明,中国共产党的诞生( )

A.使中国革命的面貌焕然一新 B.掀起了新一轮中国革命高潮

C.是中国革命阶段发展的产物 D.为中国革命运动指明了方向

20.“为自由而战,为人权而战。”将第一次全国工人运动高潮推向了顶峰的是( )

A.香港海员大罢工 B.安源路矿工人大罢工

C.京汉铁路工人大罢工 D.五四运动

二、材料解析题(本大题有3小题,21题12分,22题12分,23题16分,共40分)

21.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 1894年,孙中山在檀香山成立中国第一个资产阶级民主革命团体兴中会。随后,民主革命团体纷纷出现。在孙中山推动下,1905年8月,兴中会、华兴会、光复会骨干聚集于日本东京,成立了统一的革命组织……孙中山在《民报》发刊词中,将这一组织的政治纲领阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,并将其作为资产阶级革命的指导思想。

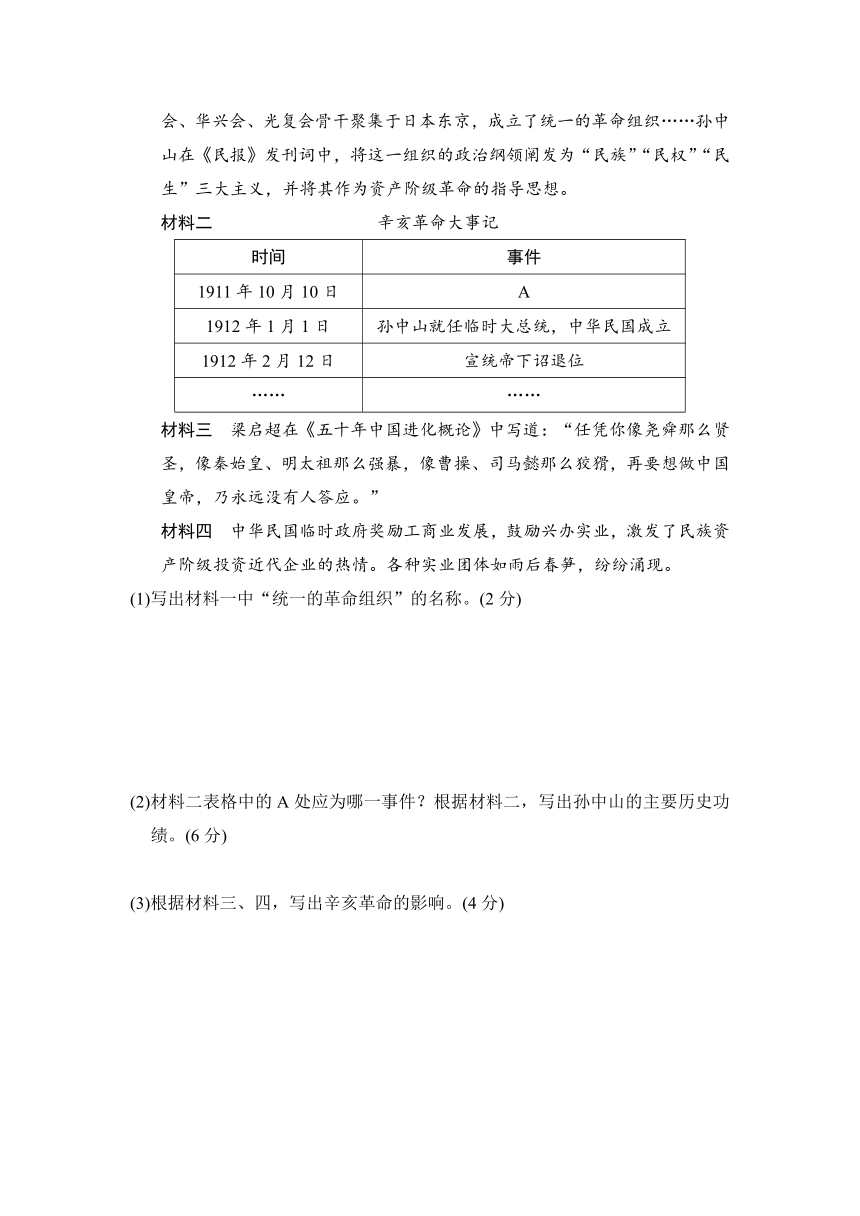

材料二 辛亥革命大事记

时间 事件

1911年10月10日 A

1912年1月1日 孙中山就任临时大总统,中华民国成立

1912年2月12日 宣统帝下诏退位

…… ……

材料三 梁启超在《五十年中国进化概论》中写道:“任凭你像尧舜那么贤圣,像秦始皇、明太祖那么强暴,像曹操、司马懿那么狡猾,再要想做中国皇帝,乃永远没有人答应。”

材料四 中华民国临时政府奖励工商业发展,鼓励兴办实业,激发了民族资产阶级投资近代企业的热情。各种实业团体如雨后春笋,纷纷涌现。

(1)写出材料一中“统一的革命组织”的名称。(2分)

(2)材料二表格中的A处应为哪一事件?根据材料二,写出孙中山的主要历史功绩。(6分)

(3)根据材料三、四,写出辛亥革命的影响。(4分)

22.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一

陈独秀 1901年赴日本东京高等师范学校学习;1907年第三次赴日求学,入早稻田大学

蔡元培 1902年赴日本考察;1907年赴德留学,在莱比锡大学学习

胡适 1910年赴美国留学

李大钊 1914年入日本早稻田大学政治本科学习

鲁迅 1902年留学日本

(1)根据材料一,说说表格中的人物为什么会成为新文化运动的领袖,并概括他们在中国近代化进程中的作用。(6分)

材料二 倡导新文化的人们对中西文化的比较未必算得上是百分之百的正确,反而存在着明显的偏向。如常常把中西的问题视作是非的问题,甚至全盘否定中国固有的文化传统,在重新审视旧传统旧观念时也往往是批判的激情多于批判的理性,等等。但他们代表了那个时候最进步的认识。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新文化运动的局限性。(2分)

材料三 在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒道释和谐共生,修身齐家治国平天下浑然一体。可以毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善,在艺术上有大美。

——摘编自《从优秀传统文化中汲取实现中国梦的精神力量》

(3)根据材料三并结合所学知识,举例说明如何正确看待中国传统文化。(4分)

23.(16分)阅读材料,回答问题。

材料一 “中国的土地可以征服而不可以断送!中国的人民可以杀戮而不可以低头!”“外争主权,内除国贼!”“取消二十一条!”“拒绝在和约上签字!”

材料二 第一次世界大战结束后,战胜国英、美、法等国于1919年1月至6月在法国巴黎召开“和平会议”,规定德国在山东所有特权包括所有在青岛至济南铁路之权利一并转让给日本。

(1)材料一中的“外争主权”具体是指什么要求?这些口号反映了五四运动的最终任务是什么?(6分)

(2)材料一和材料二之间有什么内在联系?(4分)

材料三 1919年6月5日,上海日商纱厂的中国工人首先罢工……接着,机器、纺织、印刷、公共交通、码头、船坞等行业的工人相继罢工。

(3)从材料三中可知,1919年6月后,五四运动的形势发生了什么变化?这一变化说明了什么?(6分)

答案

一、1.B 2.C

3.C 点拨:“1901年”“推翻旧政府”“立党救国”是解题的关键。1901年《辛丑条约》签订后,清政府沦为帝国主义统治中国的工具,国内革命情绪日趋高涨。资产阶级革命思想得到迅速传播,出现了章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》、陈天华的《猛回头》和《警世钟》等宣传民族民主革命的著作。这些著作号召人们起来推翻清政府的统治,建立民主共和制度,故C符合。

4.D 5.C 6.C 7.B

8.C 点拨:根据材料中“南京临时政府……不平等条约,承担清政府所借的外债和赔款,保护帝国主义在华的各种特权和利益”可看出辛亥革命的局限性,其反映的是资产阶级革命派的软弱性和妥协性,C符合题意;“列强对南京临时政府的同情和认可”不符合史实,排除A;“南京临时政府是洋人统治中国的工具”不符合史实,排除B;资产阶级革命派维护资产阶级利益,排除D。

9.C 10.D 11.B 12.D

13.C 14.D 15.D

16.B 17.B 18.D

19.C 点拨:由材料“从辛亥革命说起差不多,从五四运动说起可能更好”可知,中共成立与之前的革命行动紧密相连,故C正确;“使中国革命的面貌焕然一新”属于中国共产党诞生的意义,在材料中未涉及,故A错误;“新一轮中国革命高潮”是在国共第一次合作后,故B错误;材料所述为“关于中国共产党党史从何处讲起”,D选项与题意不符。

20.C

二、21.(1)中国同盟会。

(2)事件:武昌起义。历史功绩:领导辛亥革命,推翻封建帝制;建立中华民国。

(3)使民主共和观念深入人心,促进了民族资本主义的发展。

22.(1)原因:他们都曾出国留学或考察,受西方文化影响思想先进。作用:他们领导的新文化运动,在中国开启了进步思想的闸门,在近代中国掀起了一场思想解放的风暴,激发了人们追求救国救民真理的热情,促进了马克思主义在中国的传播。

(2)对中西文化存在绝对否定或绝对肯定的偏向。

(3)示例:中国传统文化中有许多优秀的成分,如崇尚爱国、仁爱、诚信、正义、孝道、和谐等,应继承学习;但对中国传统文化中的封建礼教等要进行否定。总之,对中国传统文化,不能采取极端的态度,要取其精华,去其糟粕。

23.(1)要求:取消“二十一条”,拒绝在和约上签字。最终任务:反帝反封建。

(2)巴黎和会上中国外交的失败是五四运动的导火线。

(3)运动的主力由学生转变为工人阶级。说明中国工人阶级队伍壮大,开始作为独立的政治力量登上历史舞台,并显示了其伟大的力量。

一、选择题(本大题有20小题,每小题3分,共60分)

1.他在一百多年前第一个喊出了“振兴中华”的口号,他的一生是为近代中国的民族独立、民主自由、人民幸福而无私奉献的一生。这里的“他”是指( )

A.康有为 B.孙中山 C.陈独秀 D.毛泽东

2.杨天石指出:“这次革命的目标是:民族独立、人民民主和普遍富裕。这次革命的成果是:皇冠落地,中国历史从帝制走向共和。”据此判断,这次革命的旗帜是( )

A.自强求富 B.维新变法

C.三民主义 D.民主科学

3.1901年,“建设新中国”一词在报刊上频繁出现,有人倡言“推翻旧政府”“立党救国”。这反映了( )

A.维新变法影响深远 B.中国同盟会力量壮大

C.革命思想迅速传播 D.国民党政权风雨飘摇

4.钟南山院士说:“武汉本来就是一个英雄的城市。”以下事件可以证明这一观点的是( )

A.金田起义 B.义和团运动

C.广州起义 D.武昌起义

5.1912年1月1日,孙中山创立中华民国;1925年3月12日,孙中山在北京逝世。按照中华民国纪年方法计算,孙中山逝世于( )

A.民国十二年 B.民国十三年

C.民国十四年 D.民国十五年

6.“辛亥革命枪声一响,两千多年苍老的帝制在这里戛然停步,武昌首义十八星方旗一挥,东方古国沉重的车轮在这里改道转向。”材料强调了辛亥革命( )

A.改变了中国半殖民地半封建的社会性质

B.推动了民族资本主义经济的发展

C.结束了中国两千多年的封建君主专制制度

D.促使中国无产阶级登上历史舞台

7.近代以来,为了实现中华民族的伟大复兴,先贤们一直在探索中艰难前行。追忆戊戌变法与后来的辛亥革命,它们的共同点有( )

A.都使民主共和的观念深入民心 B.都要求在中国发展资本主义

C.都主张推翻清王朝的封建统治 D.都颁布过资产阶级性质的宪法

8.南京临时政府发布《中华民国成立孙大总统告友邦人士书》,承认革命前清政府和帝国主义国家缔结的不平等条约,承担清政府所借的外债和赔款,保护帝国主义在华的各种特权和利益。这表明( )

A.列强对南京临时政府的同情和认可

B.南京临时政府是洋人统治中国的工具

C.资产阶级革命派的软弱性和妥协性

D.资产阶级革命派维护人民群众的利益

9.下图人物主要参与的历史事件是( )

A.黄花岗起义 B.武昌起义 C.护国战争 D.二次革命

10.1924年1月孙中山说:“这十三年来,政治上、社会上种种黑暗腐败比前清更甚。”造成此局面的主因是( )

A.孙中山继续革命 B.日本提出“二十一条”

C.清帝退位 D.北洋军阀割据混战

11.陈独秀等人认定要建立名副其实的共和国,必须从根本上改造国民性。为此,他们高举“民主”和“科学”两面大旗,以一本刊物为主要阵地,掀起一场空前的思想解放运动。这本刊物是( )

A.《民报》 B.《新青年》 C.《申报》 D.《每周评论》

12.“女学生已经开始觉悟,抵制学校开设的‘列女传’(修身课)。在操场的树荫下,在宿舍里,她们常常聚在一起,争得面红耳赤,后来由争论变成抗婚、逃婚,以实际行动反抗旧礼教,争取婚姻自由。”这则材料反映的是( )

A.维新启蒙思想开始传播 B.民主共和思想深入人心

C.近代学校开设修身课程 D.民主科学思想冲击封建礼教

13.下图是沈维钧编辑,由上海世界书局于1921年6月发行的《做白话文秘诀》书影。这本书的出版( )

A.发动了新文化运动 B.宣传维新变法的思想

C.是对文学革命的积极响应 D.系统地介绍了马克思主义

14.从下图中的信息可以看出( )

A.巴黎和会外交失败引发五四运动 B.青年学生是五四运动的主力军

C.五四运动中心由北京转移到上海 D.五四运动取得了初步胜利

15.习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的讲话中指出:“(五四运动)促进了马克思主义同中国工人运动的结合,为中国共产党成立做了思想上干部上的准备,为新的革命力量、革命文化、革命斗争登上历史舞台创造了条件。”新的革命斗争是指( )

A.资产阶级革命 B.旧民主主义革命

C.社会主义革命 D.新民主主义革命

16.“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。”这是1949年毛泽东在总结中国共产党28年的光辉历程时提出的一个著名论断。俄国十月革命后,中华大地上第一个高举马克思主义旗帜的是( )

A.陈独秀 B.李大钊 C.毛泽东 D.周恩来

17.有学者研究表明,现代意义上的“资本家”一词直至20世纪初仍极少使用,但该词在1919年前后的《新青年》190多篇文章中出现使用高峰,与对应的“劳动者”一词使用频率基本一致。这种现象反映了( )

A.民主共和观念流行 B.马克思主义的传播

C.官僚资本不断膨胀 D.社会主要矛盾改变

18.一百多年前的这次会议除遭到暗探和巡捕的骚扰外,在当时的社会上并没有引起太多的注意;但是,一个新的革命火种已在沉沉黑夜的中国大地上点燃起来了。“一个新的革命火种”指的是( )

A.辛亥革命的爆发 B.新文化运动的兴起

C.五四运动的爆发 D.中国共产党的诞生

19.关于中国共产党党史从何处讲起,毛泽东认为,从辛亥革命说起差不多,从五四运动说起可能更好。材料说明,中国共产党的诞生( )

A.使中国革命的面貌焕然一新 B.掀起了新一轮中国革命高潮

C.是中国革命阶段发展的产物 D.为中国革命运动指明了方向

20.“为自由而战,为人权而战。”将第一次全国工人运动高潮推向了顶峰的是( )

A.香港海员大罢工 B.安源路矿工人大罢工

C.京汉铁路工人大罢工 D.五四运动

二、材料解析题(本大题有3小题,21题12分,22题12分,23题16分,共40分)

21.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 1894年,孙中山在檀香山成立中国第一个资产阶级民主革命团体兴中会。随后,民主革命团体纷纷出现。在孙中山推动下,1905年8月,兴中会、华兴会、光复会骨干聚集于日本东京,成立了统一的革命组织……孙中山在《民报》发刊词中,将这一组织的政治纲领阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,并将其作为资产阶级革命的指导思想。

材料二 辛亥革命大事记

时间 事件

1911年10月10日 A

1912年1月1日 孙中山就任临时大总统,中华民国成立

1912年2月12日 宣统帝下诏退位

…… ……

材料三 梁启超在《五十年中国进化概论》中写道:“任凭你像尧舜那么贤圣,像秦始皇、明太祖那么强暴,像曹操、司马懿那么狡猾,再要想做中国皇帝,乃永远没有人答应。”

材料四 中华民国临时政府奖励工商业发展,鼓励兴办实业,激发了民族资产阶级投资近代企业的热情。各种实业团体如雨后春笋,纷纷涌现。

(1)写出材料一中“统一的革命组织”的名称。(2分)

(2)材料二表格中的A处应为哪一事件?根据材料二,写出孙中山的主要历史功绩。(6分)

(3)根据材料三、四,写出辛亥革命的影响。(4分)

22.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一

陈独秀 1901年赴日本东京高等师范学校学习;1907年第三次赴日求学,入早稻田大学

蔡元培 1902年赴日本考察;1907年赴德留学,在莱比锡大学学习

胡适 1910年赴美国留学

李大钊 1914年入日本早稻田大学政治本科学习

鲁迅 1902年留学日本

(1)根据材料一,说说表格中的人物为什么会成为新文化运动的领袖,并概括他们在中国近代化进程中的作用。(6分)

材料二 倡导新文化的人们对中西文化的比较未必算得上是百分之百的正确,反而存在着明显的偏向。如常常把中西的问题视作是非的问题,甚至全盘否定中国固有的文化传统,在重新审视旧传统旧观念时也往往是批判的激情多于批判的理性,等等。但他们代表了那个时候最进步的认识。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新文化运动的局限性。(2分)

材料三 在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒道释和谐共生,修身齐家治国平天下浑然一体。可以毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善,在艺术上有大美。

——摘编自《从优秀传统文化中汲取实现中国梦的精神力量》

(3)根据材料三并结合所学知识,举例说明如何正确看待中国传统文化。(4分)

23.(16分)阅读材料,回答问题。

材料一 “中国的土地可以征服而不可以断送!中国的人民可以杀戮而不可以低头!”“外争主权,内除国贼!”“取消二十一条!”“拒绝在和约上签字!”

材料二 第一次世界大战结束后,战胜国英、美、法等国于1919年1月至6月在法国巴黎召开“和平会议”,规定德国在山东所有特权包括所有在青岛至济南铁路之权利一并转让给日本。

(1)材料一中的“外争主权”具体是指什么要求?这些口号反映了五四运动的最终任务是什么?(6分)

(2)材料一和材料二之间有什么内在联系?(4分)

材料三 1919年6月5日,上海日商纱厂的中国工人首先罢工……接着,机器、纺织、印刷、公共交通、码头、船坞等行业的工人相继罢工。

(3)从材料三中可知,1919年6月后,五四运动的形势发生了什么变化?这一变化说明了什么?(6分)

答案

一、1.B 2.C

3.C 点拨:“1901年”“推翻旧政府”“立党救国”是解题的关键。1901年《辛丑条约》签订后,清政府沦为帝国主义统治中国的工具,国内革命情绪日趋高涨。资产阶级革命思想得到迅速传播,出现了章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》、陈天华的《猛回头》和《警世钟》等宣传民族民主革命的著作。这些著作号召人们起来推翻清政府的统治,建立民主共和制度,故C符合。

4.D 5.C 6.C 7.B

8.C 点拨:根据材料中“南京临时政府……不平等条约,承担清政府所借的外债和赔款,保护帝国主义在华的各种特权和利益”可看出辛亥革命的局限性,其反映的是资产阶级革命派的软弱性和妥协性,C符合题意;“列强对南京临时政府的同情和认可”不符合史实,排除A;“南京临时政府是洋人统治中国的工具”不符合史实,排除B;资产阶级革命派维护资产阶级利益,排除D。

9.C 10.D 11.B 12.D

13.C 14.D 15.D

16.B 17.B 18.D

19.C 点拨:由材料“从辛亥革命说起差不多,从五四运动说起可能更好”可知,中共成立与之前的革命行动紧密相连,故C正确;“使中国革命的面貌焕然一新”属于中国共产党诞生的意义,在材料中未涉及,故A错误;“新一轮中国革命高潮”是在国共第一次合作后,故B错误;材料所述为“关于中国共产党党史从何处讲起”,D选项与题意不符。

20.C

二、21.(1)中国同盟会。

(2)事件:武昌起义。历史功绩:领导辛亥革命,推翻封建帝制;建立中华民国。

(3)使民主共和观念深入人心,促进了民族资本主义的发展。

22.(1)原因:他们都曾出国留学或考察,受西方文化影响思想先进。作用:他们领导的新文化运动,在中国开启了进步思想的闸门,在近代中国掀起了一场思想解放的风暴,激发了人们追求救国救民真理的热情,促进了马克思主义在中国的传播。

(2)对中西文化存在绝对否定或绝对肯定的偏向。

(3)示例:中国传统文化中有许多优秀的成分,如崇尚爱国、仁爱、诚信、正义、孝道、和谐等,应继承学习;但对中国传统文化中的封建礼教等要进行否定。总之,对中国传统文化,不能采取极端的态度,要取其精华,去其糟粕。

23.(1)要求:取消“二十一条”,拒绝在和约上签字。最终任务:反帝反封建。

(2)巴黎和会上中国外交的失败是五四运动的导火线。

(3)运动的主力由学生转变为工人阶级。说明中国工人阶级队伍壮大,开始作为独立的政治力量登上历史舞台,并显示了其伟大的力量。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹