统编版历史八年级上册第一、二单元学情评估卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版历史八年级上册第一、二单元学情评估卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 604.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-16 19:36:43 | ||

图片预览

文档简介

第一、二单元学情评估

一、选择题(本大题有20小题,每小题3分,共60分)

1.在中国近代历史上,上书皇帝请求严令禁烟,并被委任为钦差大臣,赴广东查禁鸦片,将收缴的鸦片在虎门集中销毁的民族英雄是( )

A.左宗棠 B.关天培 C.洪秀全 D.林则徐

2.中国在19世纪上半期出现了“千古未有之变局”,政治上的独立自主、经济上的自给自足现状被打破。这种“变局”开始于( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

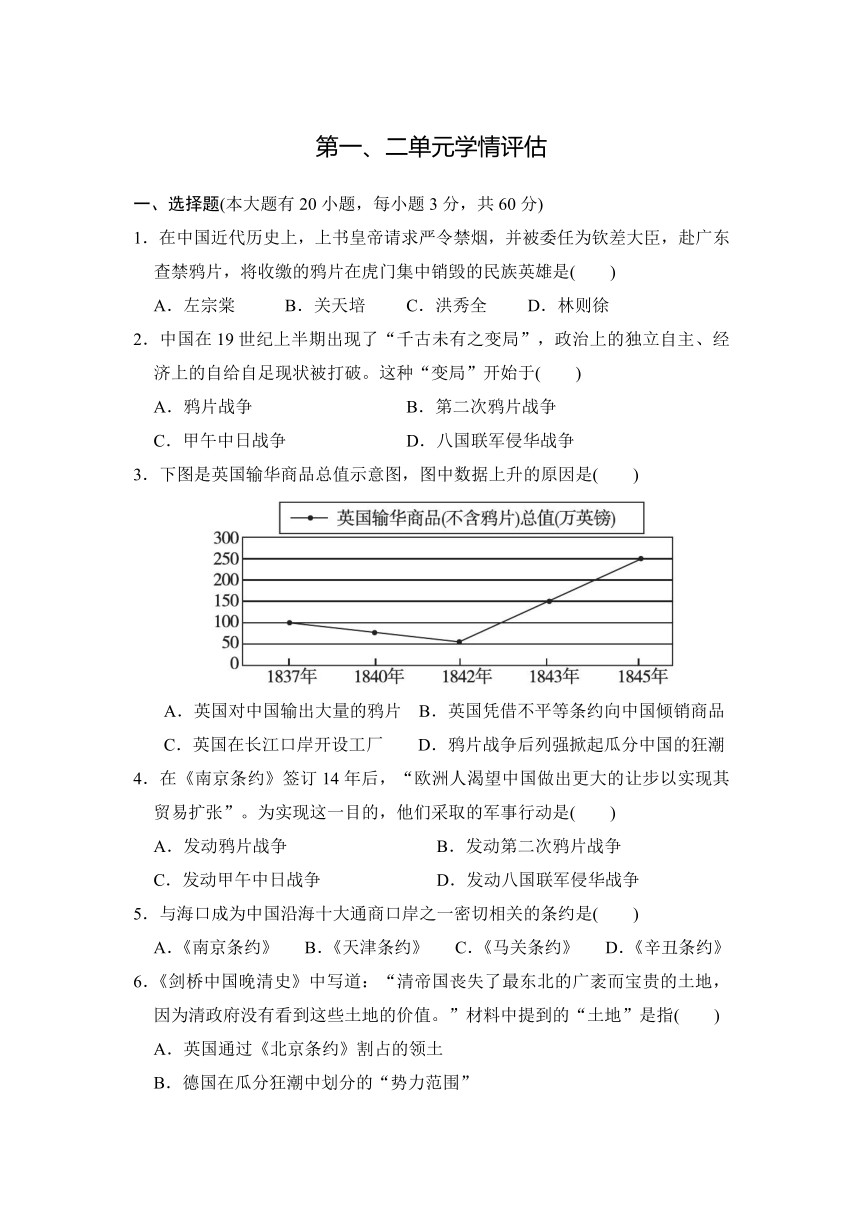

3.下图是英国输华商品总值示意图,图中数据上升的原因是( )

A.英国对中国输出大量的鸦片 B.英国凭借不平等条约向中国倾销商品

C.英国在长江口岸开设工厂 D.鸦片战争后列强掀起瓜分中国的狂潮

4.在《南京条约》签订14年后,“欧洲人渴望中国做出更大的让步以实现其贸易扩张”。为实现这一目的,他们采取的军事行动是( )

A.发动鸦片战争 B.发动第二次鸦片战争

C.发动甲午中日战争 D.发动八国联军侵华战争

5.与海口成为中国沿海十大通商口岸之一密切相关的条约是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

6.《剑桥中国晚清史》中写道:“清帝国丧失了最东北的广袤而宝贵的土地,因为清政府没有看到这些土地的价值。”材料中提到的“土地”是指( )

A.英国通过《北京条约》割占的领土

B.德国在瓜分狂潮中划分的“势力范围”

C.日本通过《马关条约》割占的领土

D.俄国在第二次鸦片战争前后割占的领土

7.电影《鸦片战争》中有这样一个场景:某外国商人手指着一个精美的彩色瓷瓶嚣张地说:“这就是清朝的形象,丰满、浑圆、骄傲,瞧不起世界上的一切,它满身自以为是,但只要轻轻一碰,它就会粉身碎骨。”鸦片战争中,清朝“粉身碎骨”的结局实质上反映了当时中国( )

A.封建经济落后 B.军事技术落后

C.综合国力衰落 D.封建制度腐朽

8.毛泽东认为太平天国失败的原因:一是斗争手段错了,提倡天主教这是不迎合中国人心理的;二是洪秀全和杨秀清两权对立;三是骄傲。其中洪秀全和杨秀清两权对立直接导致( )

A.北伐西征全军覆没

B.天京陷落,太平天国运动失败

C.天京事变,太平天国运动由盛转衰

D.安庆陷落,陈玉成被俘

9.1844年,洪秀全在《原道醒世训》中说:“天下多男人,尽是兄弟之辈;天下多女子,尽是姊妹之群。”1853年,定都天京之后,他又颁布法令称:“贵贱宜分上下,制度必判尊卑。”对这一变化的理解正确的是( )

①随着地位的变化,洪秀全难以抵制封建思想的侵蚀

②太平天国政权已不能代表广大农民的利益和要求

A.①②都正确 B.①②都不正确

C.①不正确②正确 D.①正确②不正确

10.有历史学者认为,太平天国运动是近代中国民主革命的先声。其主要依据是( )

A.颁布《天朝田亩制度》

B.《资政新篇》首次提出向西方学习的主张

C.担负起反清朝统治与外国侵略势力的双重任务

D.是中国历史上农民起义的最高峰

11.“近代化的国防不但需要近代化的交通、教育、经济,并且需要近代化的政治和国民。半新半旧是不中用的。曾国藩等人在探索近代化方面走了好几步,但是他们不彻底,仍不能救国救民。”上述材料中“曾国藩等人”进行的探索是( )

A.太平天国运动 B.戊戌变法

C.洋务运动 D.公车上书

12.炮舰在口岸和水路航运上代表着外国的权利。外国军事力量在中国的增长,后来也促使清朝逐渐采用西方武器来装备它的军事力量,并且最后装备汽轮从而形成一支海军。引发材料中清朝军事变化的历史事件是( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

13.1882年底,英国商人比尔兹利在年度财务报告中写道:“统计结果表明,我们的航运公司今年亏损额达到了400万两白银,照这样下去,我们将很快退出上海航运市场了,造成这种局面的原因是李鸿章创办的蒸蒸日上的轮船招商局。”这说明轮船招商局的创办( )

A.表明《资政新篇》向西方学习的主张收到成效

B.促进民族资本主义产生

C.使清政府军事工业迅速强大

D.对外国资本的入侵起到了一定的抵制作用

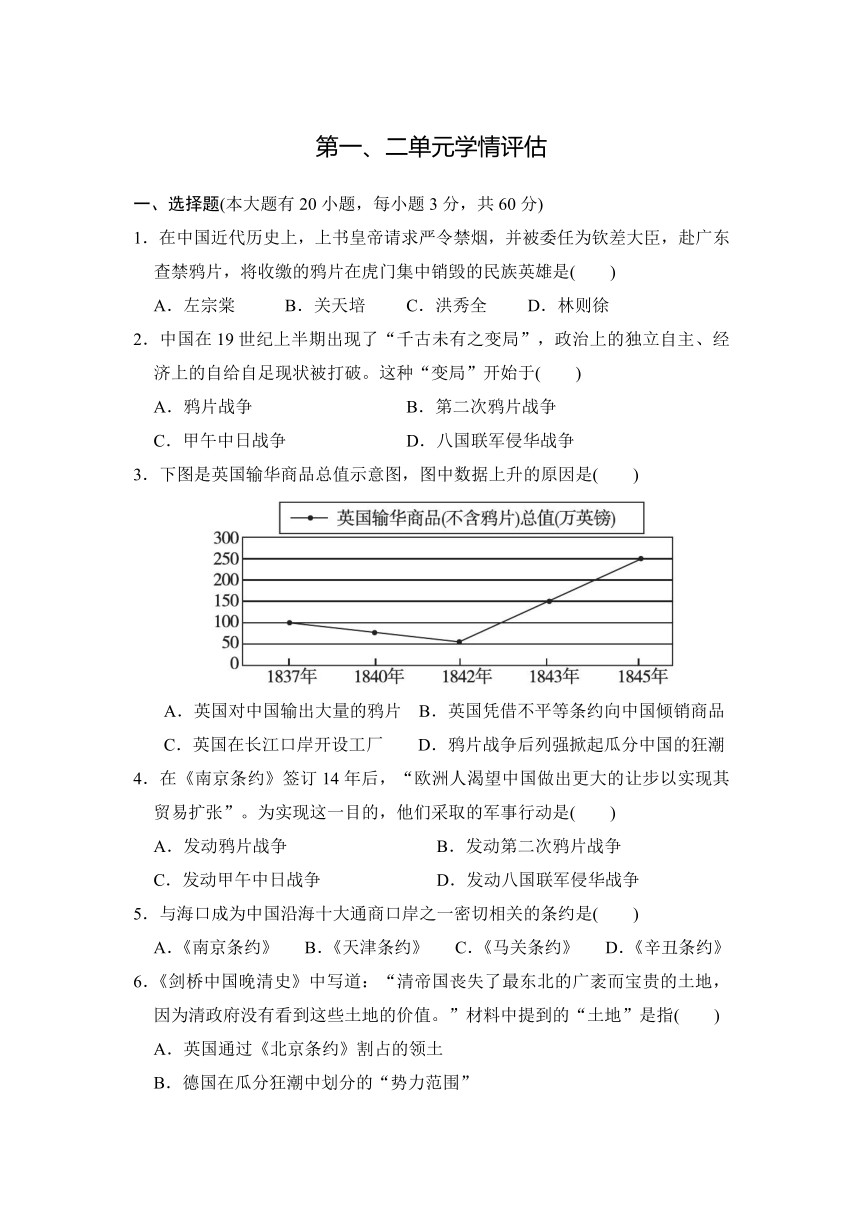

14.下面的漫画反映了( )

A.清朝阶级矛盾尖锐 B.中国出现分裂割据的局面

C.列强掀起瓜分中国狂潮 D.中国对外开放的力度加大

15.李鸿章作为晚清的重臣,生前死后都是一个很有争议的人物。如果你收集了如下史料,你认为对研究李鸿章最有价值的史料是( )

A.梁启超撰写的《李鸿章传》

B.部分李鸿章的日记、奏折、书信的影印件

C.台湾学者撰写的《李鸿章年谱》

D.中华人民共和国成立以来史学界关于李鸿章的文章

16.有学者认为,戊戌变法时期所传播的西方政治学说和自然科学知识,将统治了中国几千年的封建思想打开了一个缺口。这主要说明戊戌变法( )

A.维护了封建统治 B.起到了思想启蒙作用

C.得不到群众支持 D.传播了革命思想

17.在谈到洋务运动和戊戌变法时,著名历史学家陈旭麓说:“洋务派同改良派的真正差异不过在于:前者只布新而不除旧,后者布新同时除旧。”能支撑此观点的是后者( )

A.发展近代工业 B.创办新式学校

C.实行民主政治 D.编练新式军队

18.同学们在研究性学习中查阅了如下资料:《邓世昌黄海海战》《黎景嵩与乙未反割台斗争》《义和团扶清灭洋》等,同学们探究的主题是( )

A.近代中国求民主的历程 B.近代中国反侵略的历程

C.近代中国求发展的历程 D.近代中国反封建的历程

19.自1840年以来,列强凭借坚船利炮,强迫清政府签订了《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》等不平等条约。这些条约对中国影响的共同点是( )

A.战后赔款,加重人民的经济负担

B.协定关税,破坏了中国的关税主权

C.开设工厂,便利了列强资本输出

D.中国完全沦为半殖民地半封建社会

20.1902年,英国《泰晤士报》记者这样说道:“多少年来我们在北京或在中国的地位从未像今天这样高,我们与清朝官员的联系从未像今天这样密切。”他这么说是因为( )

A.甲午中日战争中国战败 B.列强掀起瓜分中国的狂潮

C.义和团沉重打击八国联军 D.清政府已成为“洋人的朝廷”

二、材料解析题(本大题有3小题,21题12分,22题16分,23题12分,共40分)

21.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 我们不能指望贸易会立刻就发展到按照该国(指中国)人口的众多、土地的富饶和人民的勤勉所可测定的那种规模……自从条约缔结以来,因我们对华通商的扩展有限而感到的许多失望……届时我们当有权要求中英条约的修订,我们可以希望英、法、美交涉人员通力合作……更好地影响中国政府去履行对目前事情的改进。

——摘编自1854年英国外交大臣克勒拉得恩伯爵致英国驻华公使包令爵士函

材料二 五口通商香港失,断鸿声中夷舰现。圆明园中尽烈火,太和殿里无君颜……

材料三 在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,……重新评价自己的传统文明。其结果是入侵和反入侵的连锁反应。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一中“自从条约缔结以来”指的是什么条约?根据材料一,你认为英国要求修订条约的原因是什么?(5分)

(2)材料二中提及了哪些给近代中国带来屈辱的事件?(举出2例)写出“五口通商”城市。(至少3个)(5分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析近代中国一步步沦为半殖民地半封建社会的根本原因。(2分)

22.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 1887年,日本政府制定了《清国征讨方略》,决定在1892年前完成对华作战的准备,进攻的方向是朝鲜、辽东半岛、山东半岛、澎湖列岛、台湾、舟山群岛。7年后,日本正是按照这个时间表和路线图发动侵略战争,并几乎达到了全部目的。

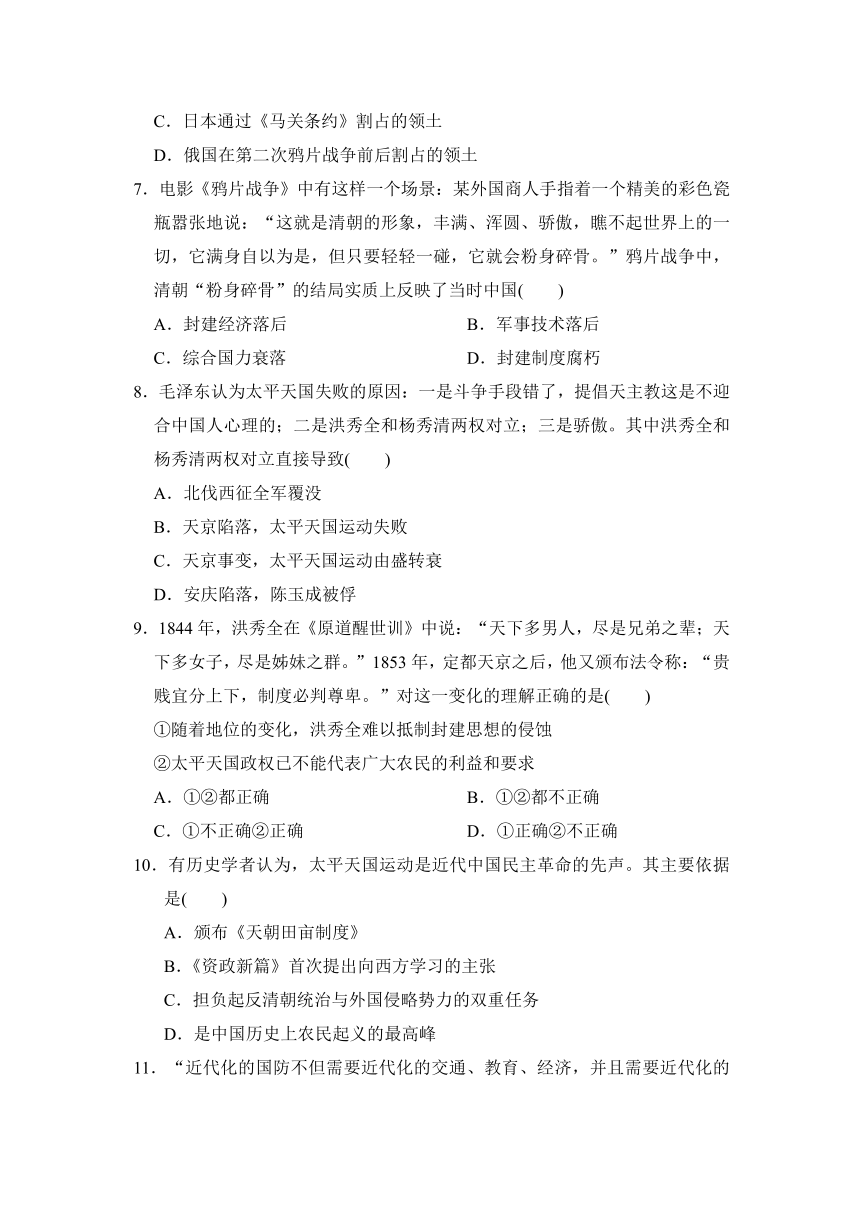

材料二 如下图

(1)日本一些史学家说:“1894年那场中日冲突完全是由一些偶然性的因素引起的。”从材料一看,这种观点正确吗?你从材料一中能得出什么结论?(3分)

(2)指挥致远舰冲向敌舰壮烈牺牲的管带是谁?他的壮举体现了怎样的民族精神?(5分)

(3)结合所学知识,分析甲午中日战争,清政府失败的原因有哪些。(4分)

(4)从甲午中日战争失败中可以得出的结论是什么?对于今天的我们有什么启示?(4分)

23.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。

——李鸿章

材料二 1895年春,《马关条约》签订的消息传到北京后,群情激愤,人人思变,雪耻强国之声陡然放大。时值18省1 300多名举人在京会试,37岁的广东南海考生康有为在一夜之间写下万言书,请求拒和、迁都、变法,提出“下诏鼓天下之气,迁都定天下之本,练兵强天下之势,变法成天下之治”。

材料三 (1898年)光绪下旨,“商务为富强要图,自应及时举办……著各省督抚。督率员绅认真讲求,妥速筹办”“富强至计,首在鼓励人才,各省士民著有新书,及创行新法,制成新器,果系堪资实用者,允宜悬赏以为之劝,或量其材能,试以实职……给以特赏以昭激励”。

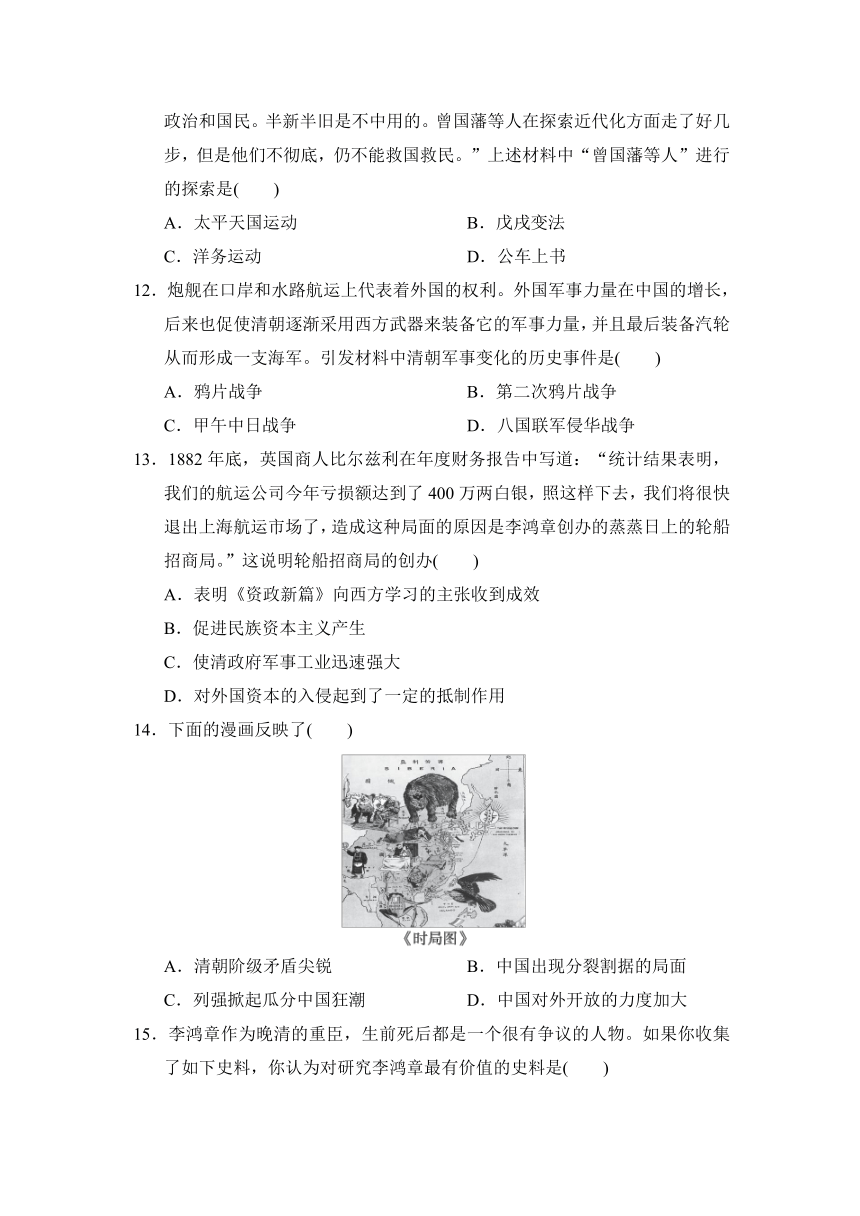

材料四 见下图

(1)根据材料一并结合所学知识,列举一例李鸿章在洋务运动中创办的军事工业。(1分)

(2)材料二描述的是中国近代哪一历史事件?材料中的万言书提出的主张是什么?(4分)

(3)根据材料三,概括戊戌变法的内容。(3分)

(4)材料四反映的是谁英勇就义的情景?结合所学知识,你认为维新派“无力回天”的原因是什么?(4分)

答案

一、1.D 2.A 3.B

4.B 5.B 6.D

7.D 点拨:结合所学知识可知鸦片战争中清朝“粉身碎骨”的结局实质上反映了当时中国封建制度的腐朽落后,D正确;A、B、C都是鸦片战争失败的主要原因,不是根本原因,排除。

8.C 9.A 10.C 11.C

12.B 13.D 14.C 15.B

16.B 17.C 18.B 19.A

20.D 点拨:结合所学知识可知,材料体现的是在义和团运动和八国联军侵华战争后,清政府被迫与帝国主义在1901年签订了《辛丑条约》。条约中规定,尽力维护列强在华的利益,并且严惩义和团运动中参加反帝斗争的“首祸诸臣”,此时清政府实际上成为列强侵华的代理人,清政府成了“洋人的朝廷”,D正确。

二、21.(1)条约:《南京条约》。原因:不满足既得利益,要求进一步打开中国市场、掠夺原料、推销商品,从而扩大侵略权益。

(2)事件:割让香港岛、火烧圆明园。城市:广州、福州、厦门、宁波、上海。(至少3个)

(3)根本原因:封建腐朽的封建制度不敌先进的资本主义制度。

22.(1)不正确。结论:甲午中日战争是日本蓄谋已久的侵华战争。

(2)人物:邓世昌。精神:为了国家与民族的利益不怕牺牲,勇于献身的爱国主义精神。

(3)原因:清朝封建制度的腐败,军事技术落后,统治者避战求和,日本实力强大。

(4)结论:落后就要挨打。启示:以经济建设为中心,发展生产力,增强综合国力,推进军事现代化。

23.(1)江南机器制造总局。

(2)历史事件:公车上书。主张:“拒和、迁都、变法”。

(3)兴办商务;重用人才;鼓励创造发明。

(4)人物:谭嗣同。原因:顽固派势力强大;维新派没有掌握武装力量,也没有支持变法的经济实力;缺乏群众基础。

一、选择题(本大题有20小题,每小题3分,共60分)

1.在中国近代历史上,上书皇帝请求严令禁烟,并被委任为钦差大臣,赴广东查禁鸦片,将收缴的鸦片在虎门集中销毁的民族英雄是( )

A.左宗棠 B.关天培 C.洪秀全 D.林则徐

2.中国在19世纪上半期出现了“千古未有之变局”,政治上的独立自主、经济上的自给自足现状被打破。这种“变局”开始于( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

3.下图是英国输华商品总值示意图,图中数据上升的原因是( )

A.英国对中国输出大量的鸦片 B.英国凭借不平等条约向中国倾销商品

C.英国在长江口岸开设工厂 D.鸦片战争后列强掀起瓜分中国的狂潮

4.在《南京条约》签订14年后,“欧洲人渴望中国做出更大的让步以实现其贸易扩张”。为实现这一目的,他们采取的军事行动是( )

A.发动鸦片战争 B.发动第二次鸦片战争

C.发动甲午中日战争 D.发动八国联军侵华战争

5.与海口成为中国沿海十大通商口岸之一密切相关的条约是( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《马关条约》 D.《辛丑条约》

6.《剑桥中国晚清史》中写道:“清帝国丧失了最东北的广袤而宝贵的土地,因为清政府没有看到这些土地的价值。”材料中提到的“土地”是指( )

A.英国通过《北京条约》割占的领土

B.德国在瓜分狂潮中划分的“势力范围”

C.日本通过《马关条约》割占的领土

D.俄国在第二次鸦片战争前后割占的领土

7.电影《鸦片战争》中有这样一个场景:某外国商人手指着一个精美的彩色瓷瓶嚣张地说:“这就是清朝的形象,丰满、浑圆、骄傲,瞧不起世界上的一切,它满身自以为是,但只要轻轻一碰,它就会粉身碎骨。”鸦片战争中,清朝“粉身碎骨”的结局实质上反映了当时中国( )

A.封建经济落后 B.军事技术落后

C.综合国力衰落 D.封建制度腐朽

8.毛泽东认为太平天国失败的原因:一是斗争手段错了,提倡天主教这是不迎合中国人心理的;二是洪秀全和杨秀清两权对立;三是骄傲。其中洪秀全和杨秀清两权对立直接导致( )

A.北伐西征全军覆没

B.天京陷落,太平天国运动失败

C.天京事变,太平天国运动由盛转衰

D.安庆陷落,陈玉成被俘

9.1844年,洪秀全在《原道醒世训》中说:“天下多男人,尽是兄弟之辈;天下多女子,尽是姊妹之群。”1853年,定都天京之后,他又颁布法令称:“贵贱宜分上下,制度必判尊卑。”对这一变化的理解正确的是( )

①随着地位的变化,洪秀全难以抵制封建思想的侵蚀

②太平天国政权已不能代表广大农民的利益和要求

A.①②都正确 B.①②都不正确

C.①不正确②正确 D.①正确②不正确

10.有历史学者认为,太平天国运动是近代中国民主革命的先声。其主要依据是( )

A.颁布《天朝田亩制度》

B.《资政新篇》首次提出向西方学习的主张

C.担负起反清朝统治与外国侵略势力的双重任务

D.是中国历史上农民起义的最高峰

11.“近代化的国防不但需要近代化的交通、教育、经济,并且需要近代化的政治和国民。半新半旧是不中用的。曾国藩等人在探索近代化方面走了好几步,但是他们不彻底,仍不能救国救民。”上述材料中“曾国藩等人”进行的探索是( )

A.太平天国运动 B.戊戌变法

C.洋务运动 D.公车上书

12.炮舰在口岸和水路航运上代表着外国的权利。外国军事力量在中国的增长,后来也促使清朝逐渐采用西方武器来装备它的军事力量,并且最后装备汽轮从而形成一支海军。引发材料中清朝军事变化的历史事件是( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

13.1882年底,英国商人比尔兹利在年度财务报告中写道:“统计结果表明,我们的航运公司今年亏损额达到了400万两白银,照这样下去,我们将很快退出上海航运市场了,造成这种局面的原因是李鸿章创办的蒸蒸日上的轮船招商局。”这说明轮船招商局的创办( )

A.表明《资政新篇》向西方学习的主张收到成效

B.促进民族资本主义产生

C.使清政府军事工业迅速强大

D.对外国资本的入侵起到了一定的抵制作用

14.下面的漫画反映了( )

A.清朝阶级矛盾尖锐 B.中国出现分裂割据的局面

C.列强掀起瓜分中国狂潮 D.中国对外开放的力度加大

15.李鸿章作为晚清的重臣,生前死后都是一个很有争议的人物。如果你收集了如下史料,你认为对研究李鸿章最有价值的史料是( )

A.梁启超撰写的《李鸿章传》

B.部分李鸿章的日记、奏折、书信的影印件

C.台湾学者撰写的《李鸿章年谱》

D.中华人民共和国成立以来史学界关于李鸿章的文章

16.有学者认为,戊戌变法时期所传播的西方政治学说和自然科学知识,将统治了中国几千年的封建思想打开了一个缺口。这主要说明戊戌变法( )

A.维护了封建统治 B.起到了思想启蒙作用

C.得不到群众支持 D.传播了革命思想

17.在谈到洋务运动和戊戌变法时,著名历史学家陈旭麓说:“洋务派同改良派的真正差异不过在于:前者只布新而不除旧,后者布新同时除旧。”能支撑此观点的是后者( )

A.发展近代工业 B.创办新式学校

C.实行民主政治 D.编练新式军队

18.同学们在研究性学习中查阅了如下资料:《邓世昌黄海海战》《黎景嵩与乙未反割台斗争》《义和团扶清灭洋》等,同学们探究的主题是( )

A.近代中国求民主的历程 B.近代中国反侵略的历程

C.近代中国求发展的历程 D.近代中国反封建的历程

19.自1840年以来,列强凭借坚船利炮,强迫清政府签订了《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》等不平等条约。这些条约对中国影响的共同点是( )

A.战后赔款,加重人民的经济负担

B.协定关税,破坏了中国的关税主权

C.开设工厂,便利了列强资本输出

D.中国完全沦为半殖民地半封建社会

20.1902年,英国《泰晤士报》记者这样说道:“多少年来我们在北京或在中国的地位从未像今天这样高,我们与清朝官员的联系从未像今天这样密切。”他这么说是因为( )

A.甲午中日战争中国战败 B.列强掀起瓜分中国的狂潮

C.义和团沉重打击八国联军 D.清政府已成为“洋人的朝廷”

二、材料解析题(本大题有3小题,21题12分,22题16分,23题12分,共40分)

21.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 我们不能指望贸易会立刻就发展到按照该国(指中国)人口的众多、土地的富饶和人民的勤勉所可测定的那种规模……自从条约缔结以来,因我们对华通商的扩展有限而感到的许多失望……届时我们当有权要求中英条约的修订,我们可以希望英、法、美交涉人员通力合作……更好地影响中国政府去履行对目前事情的改进。

——摘编自1854年英国外交大臣克勒拉得恩伯爵致英国驻华公使包令爵士函

材料二 五口通商香港失,断鸿声中夷舰现。圆明园中尽烈火,太和殿里无君颜……

材料三 在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,……重新评价自己的传统文明。其结果是入侵和反入侵的连锁反应。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一中“自从条约缔结以来”指的是什么条约?根据材料一,你认为英国要求修订条约的原因是什么?(5分)

(2)材料二中提及了哪些给近代中国带来屈辱的事件?(举出2例)写出“五口通商”城市。(至少3个)(5分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析近代中国一步步沦为半殖民地半封建社会的根本原因。(2分)

22.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 1887年,日本政府制定了《清国征讨方略》,决定在1892年前完成对华作战的准备,进攻的方向是朝鲜、辽东半岛、山东半岛、澎湖列岛、台湾、舟山群岛。7年后,日本正是按照这个时间表和路线图发动侵略战争,并几乎达到了全部目的。

材料二 如下图

(1)日本一些史学家说:“1894年那场中日冲突完全是由一些偶然性的因素引起的。”从材料一看,这种观点正确吗?你从材料一中能得出什么结论?(3分)

(2)指挥致远舰冲向敌舰壮烈牺牲的管带是谁?他的壮举体现了怎样的民族精神?(5分)

(3)结合所学知识,分析甲午中日战争,清政府失败的原因有哪些。(4分)

(4)从甲午中日战争失败中可以得出的结论是什么?对于今天的我们有什么启示?(4分)

23.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。

——李鸿章

材料二 1895年春,《马关条约》签订的消息传到北京后,群情激愤,人人思变,雪耻强国之声陡然放大。时值18省1 300多名举人在京会试,37岁的广东南海考生康有为在一夜之间写下万言书,请求拒和、迁都、变法,提出“下诏鼓天下之气,迁都定天下之本,练兵强天下之势,变法成天下之治”。

材料三 (1898年)光绪下旨,“商务为富强要图,自应及时举办……著各省督抚。督率员绅认真讲求,妥速筹办”“富强至计,首在鼓励人才,各省士民著有新书,及创行新法,制成新器,果系堪资实用者,允宜悬赏以为之劝,或量其材能,试以实职……给以特赏以昭激励”。

材料四 见下图

(1)根据材料一并结合所学知识,列举一例李鸿章在洋务运动中创办的军事工业。(1分)

(2)材料二描述的是中国近代哪一历史事件?材料中的万言书提出的主张是什么?(4分)

(3)根据材料三,概括戊戌变法的内容。(3分)

(4)材料四反映的是谁英勇就义的情景?结合所学知识,你认为维新派“无力回天”的原因是什么?(4分)

答案

一、1.D 2.A 3.B

4.B 5.B 6.D

7.D 点拨:结合所学知识可知鸦片战争中清朝“粉身碎骨”的结局实质上反映了当时中国封建制度的腐朽落后,D正确;A、B、C都是鸦片战争失败的主要原因,不是根本原因,排除。

8.C 9.A 10.C 11.C

12.B 13.D 14.C 15.B

16.B 17.C 18.B 19.A

20.D 点拨:结合所学知识可知,材料体现的是在义和团运动和八国联军侵华战争后,清政府被迫与帝国主义在1901年签订了《辛丑条约》。条约中规定,尽力维护列强在华的利益,并且严惩义和团运动中参加反帝斗争的“首祸诸臣”,此时清政府实际上成为列强侵华的代理人,清政府成了“洋人的朝廷”,D正确。

二、21.(1)条约:《南京条约》。原因:不满足既得利益,要求进一步打开中国市场、掠夺原料、推销商品,从而扩大侵略权益。

(2)事件:割让香港岛、火烧圆明园。城市:广州、福州、厦门、宁波、上海。(至少3个)

(3)根本原因:封建腐朽的封建制度不敌先进的资本主义制度。

22.(1)不正确。结论:甲午中日战争是日本蓄谋已久的侵华战争。

(2)人物:邓世昌。精神:为了国家与民族的利益不怕牺牲,勇于献身的爱国主义精神。

(3)原因:清朝封建制度的腐败,军事技术落后,统治者避战求和,日本实力强大。

(4)结论:落后就要挨打。启示:以经济建设为中心,发展生产力,增强综合国力,推进军事现代化。

23.(1)江南机器制造总局。

(2)历史事件:公车上书。主张:“拒和、迁都、变法”。

(3)兴办商务;重用人才;鼓励创造发明。

(4)人物:谭嗣同。原因:顽固派势力强大;维新派没有掌握武装力量,也没有支持变法的经济实力;缺乏群众基础。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹