人教版八年级语文下册第四单元测试卷(超级精品资料)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级语文下册第四单元测试卷(超级精品资料) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 29.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

郑重声明

本系列资料系原创之作,版权归作者所有,现授权21世纪教育网运营,仅供21世纪教育网的用户下载。未经本人书面授权,严禁任何个人、公司(或网站)对该系列资料进行转载或镜像。其它网站转载该试题亦属盗版行为,本人有权追求其法律责任!

下载其他辑资料可以点击此链接http://www.21cnjy.com/H/13/106/V23290.shtml ( http: / / www.21cnjy.com / H / 13 / 106 / V23290.shtml )

下载本作者的其他精品资料可以点击http://www.21cnjy.com/user/home_list.asp username=段国春&flag=&softType=0&page=1 ( http: / / www.21cnjy.com / user / home_list.asp username=段国春&flag=&softType=0&page=1 )

人教版八年级语文下册第四单元测试卷

(时间:90分钟 满分:100分)

题号 一 二 三 总分

一、积累与运用(20分)

1.下列加点字注音有误的一项是( )(3分)

A.譬喻(bì) 蹲踞(dūn) 忌讳(jì)

B.腌蛋(yān) 隔阂(hé) 囿于(yòu)

C.家醅(pēi) 门槛(kǎn) 荞麦(qiáo)

D.枸杞(gǒu) 橄榄(gǎn) 过瘾(yǐn)

2.下列每组词语中都有一个错别字,请找出来并改正。(2分)

A.引经踞典 扶摇而上 别开生面 龙吟凤哕

B.悠游自在 即物起兴 随计应变 合辙押韵

C.一马当先 顾名思议 兴高采烈 油嘴滑舌

D.大名鼎鼎 若无其事 如法炮制 天衣无逢

A B C D

3.下列句中加点的词语解释有误的一项是( )(3分)

A.或见景生情,即物起兴,用各种丰富譬喻,比赛机智才能。(即物起兴:开头先咏他物起兴抒情。)

B.很多人都像面善,可叫不出名字。(面善:面相很善良。)

C走街串巷的小贩用各种各样的方法招徕顾客。(招徕:招揽。)

D.中间一位穿得阔绰,大脑袋,中溜个子,挺着肚子,架势挺牛,横冲直撞往里走。(阔绰:阔气,奢华。)

4.下列作家、作品知识搭配有误的一项是( )(3分)

A.《云南的歌会》——沈从文——作家、历史文物研究家——《边城》

B.《端午的鸭蛋》——汪曾祺——作家——《受戒》

C.《吆喝》——琦君——台湾女作家——《琦君散文》

D.《俗世奇人》——冯骥才——作家——《神鞭》

5.下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.《云南的歌会》出自现代作家沈从文之手。作者用他精妙的文笔描绘了三种不同场面的民歌演唱会。

B《春歌》是一篇散文化了的诗。作者用细腻的笔触描绘了故乡浓浓的风情,抒发了对春酒的无限遐思之情。

C.《端午的鸭蛋》,作者汪曾祺运用“小叙事”的特点,信笔写来,从容闲适;文笔自然生动,语言平实有味。

D.《吆喝》写的是现实中业已渐行渐远的“生活交响曲”,质朴简单,但趣味良多。

6.我国的传统节日可谓丰富多彩,请仿照示例,写出你所积累的与传统节日有关的古诗文名句。(任选三个节日)(3分)

示例:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。(清明节)

(1)___________________,____________________。( )

(2) ___________________,____________________。( )

(3) ___________________,____________________。( )

7.(07年黄冈市中考)综合性学习。(3分)

桥是一条放大的板凳,这是科学家形象的比喻;路断了还有桥,这是文学家表述的哲理。桥是历史的见证,桥是心灵的纽带。今天,就让我们一起走进桥的世界,去欣赏多姿多彩的桥之美,去领略意蕴丰富的桥文化。

【活动一:识桥】从同学们搜集的资料中,你会发现我国的桥梁命名十分有趣,如:根据所在地命名 A,根据形状命名B,根据习俗命名C,以抒情方式命名 D。请从下列选项中给A、B、C、D处选填合适的桥名。(只填序号)(1分)

选项:①放生桥②销魂桥③赵州桥④钥匙桥

我会选:A.____B____ C. D.

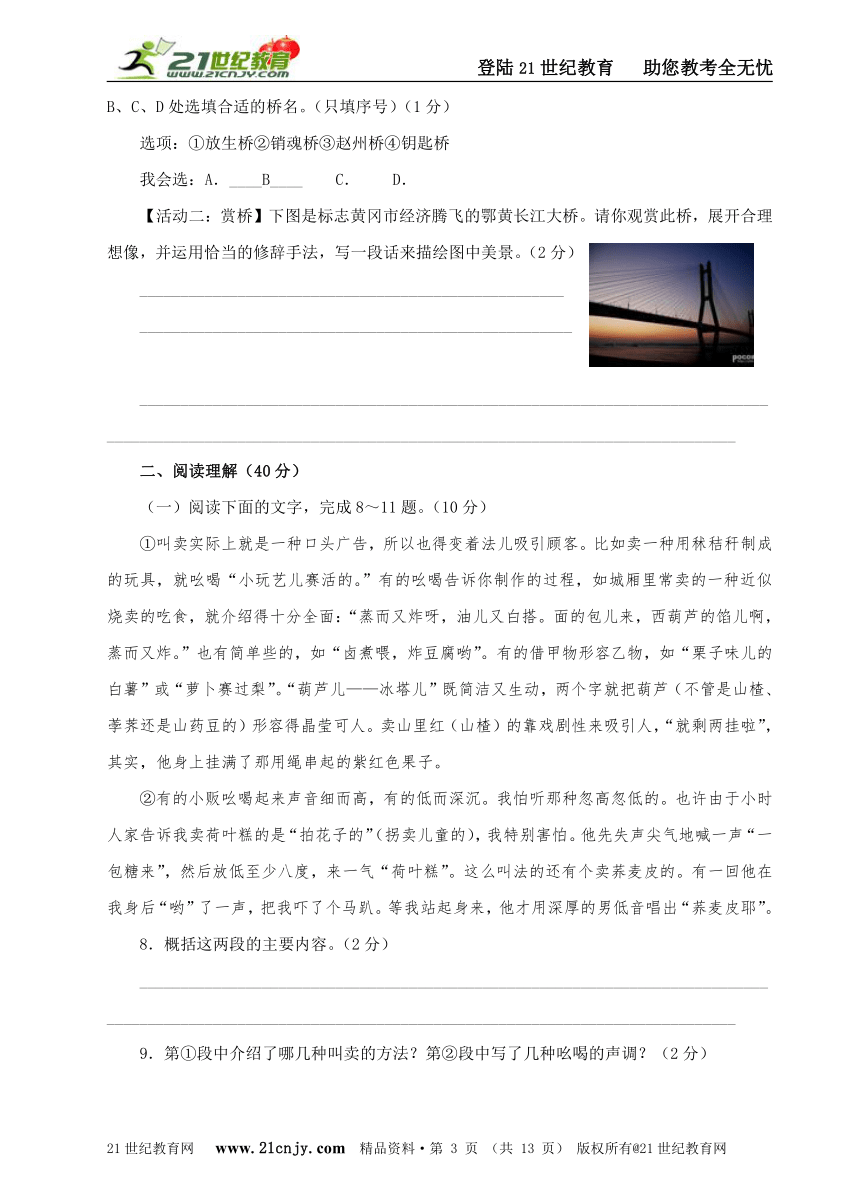

【活动二:赏桥】下图是标志黄冈市经济腾飞的鄂黄长江大桥。请你观赏此桥,展开合理想像,并运用恰当的修辞手法,写一段话来描绘图中美景。(2分)

____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

二、阅读理解(40分)

(一)阅读下面的文字,完成8~11题。(10分)

①叫卖实际上就是一种口头广告,所以也得变着法儿吸引顾客。比如卖一种用秫秸秆制成的玩具,就吆喝“小玩艺儿赛活的。”有的吆喝告诉你制作的过程,如城厢里常卖的一种近似烧卖的吃食,就介绍得十分全面:“蒸而又炸呀,油儿又白搭。面的包儿来,西葫芦的馅儿啊,蒸而又炸。”也有简单些的,如“卤煮喂,炸豆腐哟”。有的借甲物形容乙物,如“栗子味儿的白薯”或“萝卜赛过梨”。“葫芦儿——冰塔儿”既简洁又生动,两个字就把葫芦(不管是山楂、荸荠还是山药豆的)形容得晶莹可人。卖山里红(山楂)的靠戏剧性来吸引人,“就剩两挂啦”,其实,他身上挂满了那用绳串起的紫红色果子。

②有的小贩吆喝起来声音细而高,有的低而深沉。我怕听那种忽高忽低的。也许由于小时人家告诉我卖荷叶糕的是“拍花子的”(拐卖儿童的),我特别害怕。他先失声尖气地喊一声“一包糖来”,然后放低至少八度,来一气“荷叶糕”。这么叫法的还有个卖荞麦皮的。有一回他在我身后“哟”了一声,把我吓了个马趴。等我站起身来,他才用深厚的男低音唱出“荞麦皮耶”。

8.概括这两段的主要内容。(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.第①段中介绍了哪几种叫卖的方法?第②段中写了几种吆喝的声调?(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.为什么“我”听到“卖荞麦皮”的吆喝会吓了个马趴?这一定是夸张吗?(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.体会一下,作者介绍这些吆喝声时,流露出怎样的思想感情?(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面文字,回答12~15题。(14分)

百衲衣

叶大春

①故乡风俗,常生病糟灾的小孩,须吃千家饭,穿百衲衣,方能祛病化灾、长命百岁。我小时候经常生病,父母就让我吃千家饭,穿百衲衣。

②吃千家饭,就是挨家挨户讨一把米混在一起煮饭吃;穿百衲衣,就是挨家挨户讨一块布缝在一起做衣穿。千家饭象征性地吃一顿就够了,百衲衣却要常穿,有点像“护身符”。

③小时候,我不愿意穿百衲衣,爹娘不知说了多少好话,就差没跪下磕头了。10岁那年,妹妹在灶前烧红苕吃,把柴堆烧着了,烈火忽地蹿上了房顶。娘冲进火中,没有去抢救粮食和铺盖,也没有去抱那只闹钟,而是抢出了那件百衲衣。娘的头发烧焦了,脸上被火燎伤了一大块。我啜泣着埋怨娘:“冒这么大危险抢那破衣服值得吗?”娘嗫嚅道:“值得值得!”

④在故乡,13岁就算成人了。我13岁就可以不穿百衲衣了,脱下百衲衣时,我仿佛飞出樊笼的小鸟一样自由快乐。我不知道娘仍然珍藏那件百衲衣,她真以为我能平平安安地长大,都多亏了灵验的百衲衣。她很感激百衲衣。在我考上大学进城时,娘把百衲衣放进了我的行李箱里,说:“要出远门了,带上它,让它庇护你,提醒你:你是吃千家饭穿百衲衣长大的山里孩子,要好好读书,替山里人争气!无论你走到哪里,干什么事,都不要忘了山里人!”

⑤后来,我结识了一位民俗学家,便向他谈起穿百衲衣的风俗。民俗学家说:“按照风俗习惯,穿百衲衣的孩子长大后,父母要向当年讨过布的人家还情的。你家还情了吗?”我惊诧:“怎么还情?”民俗学家说:“一般来说,讨过布的人家得还一截能做一件衣服的布。”我恍然大悟:难怪我满13岁那年,娘通宵达旦地纺线织布,原来娘已经悄悄替我还情了!

⑥我想,这获之碎布、报之衣料的百衲衣风俗,多像“滴水之恩,当以涌泉相报”的古训呀!

⑦其实,我们每个人都穿过百衲衣——人生的百衲衣。每个人在人生旅途上,都会或多或少地得到生活的馈赠、命运的庇护、时代的恩泽和社会的援助,那么就不应该忘记报答。知恩图报,是一种传统美德,也是一种人生境界。其实报答并不一定要鞠躬尽瘁赴汤蹈火,往往只是拔一羽以利天下、伸一手以救众生的事,就像给穿百衲衣的人一块碎布而已……

12.概括本文的中心。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.浓浓的母爱是本文表现的重点。在表现母爱时,作者运用了正面描写和侧面渲染两种方式。(4分)

正面描写有:_______________________________________________________________。

侧面渲染有:_______________________________________________________________。

14.第③段中加点的“抢”字表现了什么?(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.文章的结尾,作者说“不应该忘记报答”,作者认为应该怎样报答?(用文中的话回答)(4分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(三)阅读《老北京的小胡同》,完成16~20题。(16分)

老北京的小胡同

萧 乾

①我是在北京的小胡同里出生并长大的。由于我那个从未见过面的爸爸在世时管开关东直门,所以东北城角就成了我早年的世界。四十年代我在海外漂泊时,每当思乡,我想的就是北京的那个角落。我认识世界就是从那里开始的。

②还是位老姑姑告诉我说,我是在羊管(或羊倌)胡同出生的。七十年代读了美国黑人写的那本《根》,我也去寻过一次根。大约3岁上我就搬走了,但印象中我们家好像是坐西朝东,门前有一排垂杨柳。当然,样子全变了。九十年代一位摄影记者非要拍我念过中学的崇实学校(今北京二十一中),顺便把我拉到羊管胡同,在那牌子下面只拍了一张。

③其实,我开始懂事是在褡裢坑。10岁上,我母亲死在菊儿胡同。我曾在小说《落日》中描写过她的死,又在《俘虏》中写过菊儿胡同旁边的大院一…那是我的仲夏夜之梦。

④母亲去世后,我寄养在堂兄家里。当时我半工半读:织地毯和送羊奶,短不了走街串巷。高中差半年毕业(1927年冬),因“学运”被变相开除,远走广东潮汕。1929年虽然又回到北平上大学,但那时过的是校园生活了。我这辈子只有头17年是真正生活在北京的小胡同里。那以后,我就走南闯北了。可是不论我走到哪里,在梦境里,我的灵魂总在那几条小胡同里转悠。

⑤啊,胡同里从早到晚是一曲动人的交响乐。大清早就是一阵接一阵的叫卖声。挑子两头是“芹菜辣青椒,韭菜黄瓜”,碧绿的叶子上还滴着水珠。过一会儿,卖“江米小枣年糕”的车子推过来了。然后是叮叮当当的“锔①盆锔碗”的。最动人心弦的是街头理发师手里那把铁玩意儿,嗞啦一声就把空气荡出漾漾花纹。

⑥北京的叫卖声最富季节性。春天是“蛤蟆骨朵儿大甜螺蛳”,夏天是莲蓬和凉粉儿,秋天的炒栗子炒得香喷喷粘糊糊的,冬天“烤白薯真热火”。

⑦我最喜欢听夜晚的叫卖声。夜晚叫卖的特点是徐缓、拖尾,而且当中必有段间歇——有时还挺长,像“硬面——饽饽”,中间好像还有休止符。比较干脆的是卖熏鱼的或者“算灵卦”的。

⑧另外是夜行人:有戏迷,也有醉鬼,尖声唱着“一马离了”或“苏三离了洪洞县,,。这么唱也不知是为了满足一下无处发挥的表演欲呢,还是走黑道发怵,在给自己壮胆。

⑨那时我是个穷孩子,可穷孩子也有买得起的玩具。两几个钱就能买支转个不停的小风车。去隆福寺买几个模子,黄土和起泥,就刻起泥饽饽。春天,大院的天空就成了风筝的世界。阔孩子放沙雁②,穷孩子也能用秫秸③糊个屁股帘儿。反正也能飞起,衬着蓝色的天空,大摇大摆。小心坎儿可乐了,好像自己也上了天。

⑩夏天,我还常钻到东直门的芦苇塘里去捉蛤蟆,要么就在坟堆旁边逮蛐蛐——还有油葫芦。蛐蛐会咬架,油葫芦个头大,但不咬。它叫起来可优雅啦。当然,金钟更好听,却难得能抓到一只。这些,我都是养在泥罐子里,每天给一两颗毛豆、一点水就成了。

⑨北京还有一种死胡同,有点像上海的弄堂。可是弄堂里见不到阳光。北京胡同里的平房,多么破,也不缺乏阳光。

⑩胡同可以说是一种中古民用建筑。我在伦敦和慕尼黑的古城都见到过类似的胡同。伦敦英格兰银行旁边就有一条窄窄的“针鼻巷”,很像北京的胡同。他们舍得加固,可真舍不得拆。新加坡的城市现代化就搞猛了。四十年代我两次过狮城,很有东方味道。八十年代再去,认不得了。幸而他们还保留了一条“牛车水”。我每次去新加坡必去那里吃碗排骨茶,边吃边想着老北京的豆浆油炸果。

⑩但愿北京能少拆几条、多留几条胡同。

1993年10月6日

(选自《萧乾散文》,有删改)

【注】①[锔(jū )]用锔子连合破裂的陶瓷器等。②[沙雁]做工精细的风筝。下文中的“屁股帘儿”是一种自制的简易风筝。③[秫秸(shú jiē)]去掉穗的高粱秆。

16.从第④段中找出与第①段画线句子意思相近的一句话,抄写在下面的横线上。(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.从作者对胡同“交响乐”的描述中,体会老北京的小胡同生活有哪些特点?(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.阅读第⑨⑩段,用一句话概括这两段的内容。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.结合上下文,品味第⑨段中“大摇大摆”一词,说说这个词都写出了什么。(4分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.这篇文章寄寓了作者丰富的思想感情,就你感触最深的一点,结合文章谈谈你的理解。(字数在100字以内)(4分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、作文(40分)

21.俗话说:“一方水土养一方人。”家乡的一切都将烙印在你的记忆里。的确如此,家乡的山、家乡的水,即使是我们日常生活中的琐屑小事:过年时的习俗,过节时的食俗,婚庆场合的礼俗,吃饭穿衣的民俗……无不包含着丰富的感情和丰富的文化内涵,蕴藏着写作学习的宝贵资源。

请你拿起笔来以“家乡的——”为题,写一篇600字左右的文章,展示你家乡在地理环境、历史文化、风土人情等方面的特色。

参考答案

1.A 导解:A项“譬”应读pì 。

2.A项“踞”改为“据”;B项“计”改为“机”;C项“议”应改为“义”;D项“逢”应改为“缝”。

3.B 导解:B项面善:面熟。

4.C 导解:C项《吆喝》应改成《春酒》。

5.B 导解:B项对文章的主题理解不当,应这样理解:作者用细腻的笔触描绘了故乡浓浓的风情,抒发了对故乡的无限遐思之情。

6.示例:①爆竹声中一岁除春风送暖入屠苏(春节)②去年元夜时花市灯如昼(元宵节) ③银烛秋光冷画屏 轻罗小扇扑流萤(七夕节) ④海上生明月 天涯共此时(中秋节)⑤独在异乡为异客每逢佳节倍思亲(重阳节)

7.【活动一】A.③ B.④ C.① D.②

导解:本题已经做了提示,所以很容易分辨。根据地名命名的桥下面只有一个赵州桥;根据形状命名的自然是钥匙桥;根据习俗命名的是放生桥,放生是一种习俗;根据抒情方式命名的自然是销魂桥。

【活动二】示例:碧水蓝天之间,气势恢弘的鄂黄大桥横跨长江;夜幕降临,华灯闪耀,仿佛给大桥镶嵌上无数颗璀璨的明珠。鄂黄大桥,你是黄冈人民的骄傲,你引领着黄冈人民走向世界。

8.叫卖有不同的内容和声调。 导解:第①段介绍叫卖有不同的内容;第②段介绍吆喝的不同声调。

9.叫卖的方法:①吆喝制作的过程;②借甲物形容乙物;③戏剧性吆喝。叫卖的声调:①声音细而高;②声音低而沉;③忽高忽低。 导解:要注意文中的语言标志,如“有的吆喝告诉你制作的过程”“有的借甲物形容乙物“卖山里红(山楂)的靠戏剧性来吸引人”。

10.写实的成分多。当有人在背后突然发一声喊,自然可能会把人“吓了个马趴”,当然,这里也有一些幽默调侃的意味在内。 导解:可以结合当时的处境来考虑。

11.充满了怀念之情。 导解:这是间接抒情,我们通过对文字的品味才能体会出作者的感情。

12.通过叙述作者小时候穿百衲衣的故事赞美了浓浓的母爱,并呼吁弘扬知恩图报的传统美德。 导解:本文是一篇叙事性文章,叙事性文章的中心往往由两部分组成,即事情,情感或感悟。

13.冲进火中抢百衲衣,珍藏百衲衣,送百衲衣给我访问民俗专家,揭示百衲衣的含义导解:正面描写即直接描写,侧面描写即间接描写,是通过别人来写这个人。

14.表现了母亲浓浓的慈爱。 导解:此题考查对关键字词的理解。可以这样分解思考:为什么娘甘愿冒着生命危险去抢这件百衲衣而不去抢别的值钱的东西?

15.其实报答并不一定要鞠躬尽瘁赴汤蹈火,往往只是拔一羽以利天下,伸一手以救众生的事,就像给穿百衲衣的人一块碎布而已……导解:此题考查学生借助上下文理解文意的能力。

16.可是不论我走到哪里,在梦境里,我的灵魂总在那几条小胡同里转悠。 导解:这道题其实是考查我们对作者情感的理解。首先体会画线句所流露的作者的感情,然后在相应段落中找出对应语句即可。

17.①丰富;(2)和谐(有趣、安宁)。 导解:⑤~⑧段描写小胡同里的叫卖声,一年到头,叫声不绝,而且“动人”有趣。作者在此处选取了老北京的这一生活片断,以表明老北京小胡同生活的丰富多彩而又妙趣横生。

18.回忆儿时丰富多彩的游戏生活。 导解:首先概括各段的意思,然后进行归纳。概括段意常用的方法有:并列组合法、舍次求主法、找中心句法等。此题也可以概括为“回忆儿时游戏之乐”。

19.写出“屁股帘儿”飞起时摇摇晃晃的样子,表达了“我”兴奋与满足的心情。

20.示例一:表达了作者对胡同生活的难以割舍的深切情感。

示例二:有悠久历史文化的城市应当保留它的文化传统。

示例三:对城市建设中不适当拆除胡同的做法表示遗憾。

21.【写作指导】正如材料所说,家乡的一切都烙印在记忆里。因此写作时,我们不会感到缺乏素材,关键是我们应怎样选择素材,怎样去占有和运用有关故乡的所见所闻的素材。

根据要求,“写写你故乡的景物风情、人物故事”,要以记叙为主,同时要用议论升华自己的观点。

【例文】

家乡的灯会

我家在贵州省独山县基长镇阳地村这个古老的布依山寨里。我爱我的家乡,爱它淳朴好客的民风,爱它世外桃源般的生活,更爱它流传至今的古老花灯。据说它已经有300多年的历史,最初是用来驱鬼辟邪、祝神消灾、祭祀祈福的。

我并不十分了解花灯的历史,可是这并不妨碍我对它的喜爱。在我们这个古老的村落里,日子虽然不富足,连年过节的娱乐生活却十分活跃。每年一进入腊月,辛勤劳碌了一年的乡亲,便开始排练花灯节目。从此,无论白天夜晚,村里总是锣鼓铿锵,琴声悠扬。平日手刨黄土、五大三粗的庄稼汉,排演起花灯来,竟是那样的投入。说的唱的虽然是独山话,但演练的人都是有板有眼,一丝不苟,围着观看的乡亲们也如痴如醉。

到了正月十五那一天,基长街中心用木板搭起了一座土戏台——各村的花灯节目要在那一天进行比赛。那一天,基长街上最为热闹,看戏成为男女老幼的最大乐趣,家家户户无不锁门闭户全家出动,走在路上的人络绎不绝。戏台前的人群挤得密不透风,后来的只好爬上戏台周围人家的阳台上、矮墙头上、低树极上、甚至是房顶上。大家全神贯注,可每当听到那活泼诙谐的精彩之处时,又爆发出阵阵欢快的笑声。

每年这时节,平时各自奔忙,难得一见的乡亲,都汇聚在一起,互致问候。尤其青春小伙,年轻姑娘,这时更要着意打扮一番,借看戏之机,展示自己的魅力。一些小商小贩,也会蜂拥而至。戏台附近,观众周围,摆摊卖糖果的、卖玩具的、卖漂亮衣服的、卖炒花生、葵花子的,一个摊子连着一个摊子,买东西的人群走来走去,熙熙攘攘,令人眼花缭乱。那热烈的场面,增加了节日的气氛,形成另一道风景线。

从我懂事起,我每年都和父母、哥哥到基长去看花灯(虽然我们寨里也有,但我不满足)。有多少精彩的故事我都记不清了,但主题基本上都是宣传计划生育、歌颂幸福生活、教育人们勤劳致富光荣、嫌贫爱富可耻的。给我印象最深的是我们村自编自演的《龙摆尾》这个节目,它比喻花灯的历史源远流长,里面有祖先舞狼牙棒驱除祸害的片段,很有气势,加上鼓声、二胡声、号声、让观众身临其境,赞叹不已。其次就是我们学校自编自演的《劝学记》,讲述一个正值学习年龄的小姑娘,因家庭困难到城里打工,被黑心老板娘欺骗的故事,看得我热泪盈眶,久久不忘。

2003年8月23至24日,独山县举办了首届花灯艺术节,

2004年又举办了第二届,吸引了数万海内外观众和游客。据说,我家乡的花灯曾代表贵州省的戏剧多次到北京演出,受到党和国家领导人及专家的称赞,并上过中央电视台。独山花灯名播九州享誉海内外。而早在1998年,独山就因为有了花灯而被国家文化部授予“全国文化先进县”称号。2003年,独山花灯的发祥地、我的家乡所在地基长镇被国家文化部授予“中国民间艺术之乡”的光荣称号,我所在的村子也被誉为“阳地花灯村”。

家乡,我为你有这个瑰宝而骄傲!

独山!基长!花灯!我爱你们!

【点评】家乡的灯会,过去是“养在深闺人未识”,老百姓自娱自乐,尽享生活的情趣。现在,家乡的花灯名播九州享誉海内外,小作者为之骄傲。“爱”是文章的主旋律。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 13 页 (共 13 页) 版权所有@21世纪教育网

郑重声明

本系列资料系原创之作,版权归作者所有,现授权21世纪教育网运营,仅供21世纪教育网的用户下载。未经本人书面授权,严禁任何个人、公司(或网站)对该系列资料进行转载或镜像。其它网站转载该试题亦属盗版行为,本人有权追求其法律责任!

下载其他辑资料可以点击此链接http://www.21cnjy.com/H/13/106/V23290.shtml ( http: / / www.21cnjy.com / H / 13 / 106 / V23290.shtml )

下载本作者的其他精品资料可以点击http://www.21cnjy.com/user/home_list.asp username=段国春&flag=&softType=0&page=1 ( http: / / www.21cnjy.com / user / home_list.asp username=段国春&flag=&softType=0&page=1 )

人教版八年级语文下册第四单元测试卷

(时间:90分钟 满分:100分)

题号 一 二 三 总分

一、积累与运用(20分)

1.下列加点字注音有误的一项是( )(3分)

A.譬喻(bì) 蹲踞(dūn) 忌讳(jì)

B.腌蛋(yān) 隔阂(hé) 囿于(yòu)

C.家醅(pēi) 门槛(kǎn) 荞麦(qiáo)

D.枸杞(gǒu) 橄榄(gǎn) 过瘾(yǐn)

2.下列每组词语中都有一个错别字,请找出来并改正。(2分)

A.引经踞典 扶摇而上 别开生面 龙吟凤哕

B.悠游自在 即物起兴 随计应变 合辙押韵

C.一马当先 顾名思议 兴高采烈 油嘴滑舌

D.大名鼎鼎 若无其事 如法炮制 天衣无逢

A B C D

3.下列句中加点的词语解释有误的一项是( )(3分)

A.或见景生情,即物起兴,用各种丰富譬喻,比赛机智才能。(即物起兴:开头先咏他物起兴抒情。)

B.很多人都像面善,可叫不出名字。(面善:面相很善良。)

C走街串巷的小贩用各种各样的方法招徕顾客。(招徕:招揽。)

D.中间一位穿得阔绰,大脑袋,中溜个子,挺着肚子,架势挺牛,横冲直撞往里走。(阔绰:阔气,奢华。)

4.下列作家、作品知识搭配有误的一项是( )(3分)

A.《云南的歌会》——沈从文——作家、历史文物研究家——《边城》

B.《端午的鸭蛋》——汪曾祺——作家——《受戒》

C.《吆喝》——琦君——台湾女作家——《琦君散文》

D.《俗世奇人》——冯骥才——作家——《神鞭》

5.下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.《云南的歌会》出自现代作家沈从文之手。作者用他精妙的文笔描绘了三种不同场面的民歌演唱会。

B《春歌》是一篇散文化了的诗。作者用细腻的笔触描绘了故乡浓浓的风情,抒发了对春酒的无限遐思之情。

C.《端午的鸭蛋》,作者汪曾祺运用“小叙事”的特点,信笔写来,从容闲适;文笔自然生动,语言平实有味。

D.《吆喝》写的是现实中业已渐行渐远的“生活交响曲”,质朴简单,但趣味良多。

6.我国的传统节日可谓丰富多彩,请仿照示例,写出你所积累的与传统节日有关的古诗文名句。(任选三个节日)(3分)

示例:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。(清明节)

(1)___________________,____________________。( )

(2) ___________________,____________________。( )

(3) ___________________,____________________。( )

7.(07年黄冈市中考)综合性学习。(3分)

桥是一条放大的板凳,这是科学家形象的比喻;路断了还有桥,这是文学家表述的哲理。桥是历史的见证,桥是心灵的纽带。今天,就让我们一起走进桥的世界,去欣赏多姿多彩的桥之美,去领略意蕴丰富的桥文化。

【活动一:识桥】从同学们搜集的资料中,你会发现我国的桥梁命名十分有趣,如:根据所在地命名 A,根据形状命名B,根据习俗命名C,以抒情方式命名 D。请从下列选项中给A、B、C、D处选填合适的桥名。(只填序号)(1分)

选项:①放生桥②销魂桥③赵州桥④钥匙桥

我会选:A.____B____ C. D.

【活动二:赏桥】下图是标志黄冈市经济腾飞的鄂黄长江大桥。请你观赏此桥,展开合理想像,并运用恰当的修辞手法,写一段话来描绘图中美景。(2分)

____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

二、阅读理解(40分)

(一)阅读下面的文字,完成8~11题。(10分)

①叫卖实际上就是一种口头广告,所以也得变着法儿吸引顾客。比如卖一种用秫秸秆制成的玩具,就吆喝“小玩艺儿赛活的。”有的吆喝告诉你制作的过程,如城厢里常卖的一种近似烧卖的吃食,就介绍得十分全面:“蒸而又炸呀,油儿又白搭。面的包儿来,西葫芦的馅儿啊,蒸而又炸。”也有简单些的,如“卤煮喂,炸豆腐哟”。有的借甲物形容乙物,如“栗子味儿的白薯”或“萝卜赛过梨”。“葫芦儿——冰塔儿”既简洁又生动,两个字就把葫芦(不管是山楂、荸荠还是山药豆的)形容得晶莹可人。卖山里红(山楂)的靠戏剧性来吸引人,“就剩两挂啦”,其实,他身上挂满了那用绳串起的紫红色果子。

②有的小贩吆喝起来声音细而高,有的低而深沉。我怕听那种忽高忽低的。也许由于小时人家告诉我卖荷叶糕的是“拍花子的”(拐卖儿童的),我特别害怕。他先失声尖气地喊一声“一包糖来”,然后放低至少八度,来一气“荷叶糕”。这么叫法的还有个卖荞麦皮的。有一回他在我身后“哟”了一声,把我吓了个马趴。等我站起身来,他才用深厚的男低音唱出“荞麦皮耶”。

8.概括这两段的主要内容。(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.第①段中介绍了哪几种叫卖的方法?第②段中写了几种吆喝的声调?(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.为什么“我”听到“卖荞麦皮”的吆喝会吓了个马趴?这一定是夸张吗?(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.体会一下,作者介绍这些吆喝声时,流露出怎样的思想感情?(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(二)阅读下面文字,回答12~15题。(14分)

百衲衣

叶大春

①故乡风俗,常生病糟灾的小孩,须吃千家饭,穿百衲衣,方能祛病化灾、长命百岁。我小时候经常生病,父母就让我吃千家饭,穿百衲衣。

②吃千家饭,就是挨家挨户讨一把米混在一起煮饭吃;穿百衲衣,就是挨家挨户讨一块布缝在一起做衣穿。千家饭象征性地吃一顿就够了,百衲衣却要常穿,有点像“护身符”。

③小时候,我不愿意穿百衲衣,爹娘不知说了多少好话,就差没跪下磕头了。10岁那年,妹妹在灶前烧红苕吃,把柴堆烧着了,烈火忽地蹿上了房顶。娘冲进火中,没有去抢救粮食和铺盖,也没有去抱那只闹钟,而是抢出了那件百衲衣。娘的头发烧焦了,脸上被火燎伤了一大块。我啜泣着埋怨娘:“冒这么大危险抢那破衣服值得吗?”娘嗫嚅道:“值得值得!”

④在故乡,13岁就算成人了。我13岁就可以不穿百衲衣了,脱下百衲衣时,我仿佛飞出樊笼的小鸟一样自由快乐。我不知道娘仍然珍藏那件百衲衣,她真以为我能平平安安地长大,都多亏了灵验的百衲衣。她很感激百衲衣。在我考上大学进城时,娘把百衲衣放进了我的行李箱里,说:“要出远门了,带上它,让它庇护你,提醒你:你是吃千家饭穿百衲衣长大的山里孩子,要好好读书,替山里人争气!无论你走到哪里,干什么事,都不要忘了山里人!”

⑤后来,我结识了一位民俗学家,便向他谈起穿百衲衣的风俗。民俗学家说:“按照风俗习惯,穿百衲衣的孩子长大后,父母要向当年讨过布的人家还情的。你家还情了吗?”我惊诧:“怎么还情?”民俗学家说:“一般来说,讨过布的人家得还一截能做一件衣服的布。”我恍然大悟:难怪我满13岁那年,娘通宵达旦地纺线织布,原来娘已经悄悄替我还情了!

⑥我想,这获之碎布、报之衣料的百衲衣风俗,多像“滴水之恩,当以涌泉相报”的古训呀!

⑦其实,我们每个人都穿过百衲衣——人生的百衲衣。每个人在人生旅途上,都会或多或少地得到生活的馈赠、命运的庇护、时代的恩泽和社会的援助,那么就不应该忘记报答。知恩图报,是一种传统美德,也是一种人生境界。其实报答并不一定要鞠躬尽瘁赴汤蹈火,往往只是拔一羽以利天下、伸一手以救众生的事,就像给穿百衲衣的人一块碎布而已……

12.概括本文的中心。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.浓浓的母爱是本文表现的重点。在表现母爱时,作者运用了正面描写和侧面渲染两种方式。(4分)

正面描写有:_______________________________________________________________。

侧面渲染有:_______________________________________________________________。

14.第③段中加点的“抢”字表现了什么?(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.文章的结尾,作者说“不应该忘记报答”,作者认为应该怎样报答?(用文中的话回答)(4分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(三)阅读《老北京的小胡同》,完成16~20题。(16分)

老北京的小胡同

萧 乾

①我是在北京的小胡同里出生并长大的。由于我那个从未见过面的爸爸在世时管开关东直门,所以东北城角就成了我早年的世界。四十年代我在海外漂泊时,每当思乡,我想的就是北京的那个角落。我认识世界就是从那里开始的。

②还是位老姑姑告诉我说,我是在羊管(或羊倌)胡同出生的。七十年代读了美国黑人写的那本《根》,我也去寻过一次根。大约3岁上我就搬走了,但印象中我们家好像是坐西朝东,门前有一排垂杨柳。当然,样子全变了。九十年代一位摄影记者非要拍我念过中学的崇实学校(今北京二十一中),顺便把我拉到羊管胡同,在那牌子下面只拍了一张。

③其实,我开始懂事是在褡裢坑。10岁上,我母亲死在菊儿胡同。我曾在小说《落日》中描写过她的死,又在《俘虏》中写过菊儿胡同旁边的大院一…那是我的仲夏夜之梦。

④母亲去世后,我寄养在堂兄家里。当时我半工半读:织地毯和送羊奶,短不了走街串巷。高中差半年毕业(1927年冬),因“学运”被变相开除,远走广东潮汕。1929年虽然又回到北平上大学,但那时过的是校园生活了。我这辈子只有头17年是真正生活在北京的小胡同里。那以后,我就走南闯北了。可是不论我走到哪里,在梦境里,我的灵魂总在那几条小胡同里转悠。

⑤啊,胡同里从早到晚是一曲动人的交响乐。大清早就是一阵接一阵的叫卖声。挑子两头是“芹菜辣青椒,韭菜黄瓜”,碧绿的叶子上还滴着水珠。过一会儿,卖“江米小枣年糕”的车子推过来了。然后是叮叮当当的“锔①盆锔碗”的。最动人心弦的是街头理发师手里那把铁玩意儿,嗞啦一声就把空气荡出漾漾花纹。

⑥北京的叫卖声最富季节性。春天是“蛤蟆骨朵儿大甜螺蛳”,夏天是莲蓬和凉粉儿,秋天的炒栗子炒得香喷喷粘糊糊的,冬天“烤白薯真热火”。

⑦我最喜欢听夜晚的叫卖声。夜晚叫卖的特点是徐缓、拖尾,而且当中必有段间歇——有时还挺长,像“硬面——饽饽”,中间好像还有休止符。比较干脆的是卖熏鱼的或者“算灵卦”的。

⑧另外是夜行人:有戏迷,也有醉鬼,尖声唱着“一马离了”或“苏三离了洪洞县,,。这么唱也不知是为了满足一下无处发挥的表演欲呢,还是走黑道发怵,在给自己壮胆。

⑨那时我是个穷孩子,可穷孩子也有买得起的玩具。两几个钱就能买支转个不停的小风车。去隆福寺买几个模子,黄土和起泥,就刻起泥饽饽。春天,大院的天空就成了风筝的世界。阔孩子放沙雁②,穷孩子也能用秫秸③糊个屁股帘儿。反正也能飞起,衬着蓝色的天空,大摇大摆。小心坎儿可乐了,好像自己也上了天。

⑩夏天,我还常钻到东直门的芦苇塘里去捉蛤蟆,要么就在坟堆旁边逮蛐蛐——还有油葫芦。蛐蛐会咬架,油葫芦个头大,但不咬。它叫起来可优雅啦。当然,金钟更好听,却难得能抓到一只。这些,我都是养在泥罐子里,每天给一两颗毛豆、一点水就成了。

⑨北京还有一种死胡同,有点像上海的弄堂。可是弄堂里见不到阳光。北京胡同里的平房,多么破,也不缺乏阳光。

⑩胡同可以说是一种中古民用建筑。我在伦敦和慕尼黑的古城都见到过类似的胡同。伦敦英格兰银行旁边就有一条窄窄的“针鼻巷”,很像北京的胡同。他们舍得加固,可真舍不得拆。新加坡的城市现代化就搞猛了。四十年代我两次过狮城,很有东方味道。八十年代再去,认不得了。幸而他们还保留了一条“牛车水”。我每次去新加坡必去那里吃碗排骨茶,边吃边想着老北京的豆浆油炸果。

⑩但愿北京能少拆几条、多留几条胡同。

1993年10月6日

(选自《萧乾散文》,有删改)

【注】①[锔(jū )]用锔子连合破裂的陶瓷器等。②[沙雁]做工精细的风筝。下文中的“屁股帘儿”是一种自制的简易风筝。③[秫秸(shú jiē)]去掉穗的高粱秆。

16.从第④段中找出与第①段画线句子意思相近的一句话,抄写在下面的横线上。(2分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.从作者对胡同“交响乐”的描述中,体会老北京的小胡同生活有哪些特点?(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.阅读第⑨⑩段,用一句话概括这两段的内容。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.结合上下文,品味第⑨段中“大摇大摆”一词,说说这个词都写出了什么。(4分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.这篇文章寄寓了作者丰富的思想感情,就你感触最深的一点,结合文章谈谈你的理解。(字数在100字以内)(4分)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、作文(40分)

21.俗话说:“一方水土养一方人。”家乡的一切都将烙印在你的记忆里。的确如此,家乡的山、家乡的水,即使是我们日常生活中的琐屑小事:过年时的习俗,过节时的食俗,婚庆场合的礼俗,吃饭穿衣的民俗……无不包含着丰富的感情和丰富的文化内涵,蕴藏着写作学习的宝贵资源。

请你拿起笔来以“家乡的——”为题,写一篇600字左右的文章,展示你家乡在地理环境、历史文化、风土人情等方面的特色。

参考答案

1.A 导解:A项“譬”应读pì 。

2.A项“踞”改为“据”;B项“计”改为“机”;C项“议”应改为“义”;D项“逢”应改为“缝”。

3.B 导解:B项面善:面熟。

4.C 导解:C项《吆喝》应改成《春酒》。

5.B 导解:B项对文章的主题理解不当,应这样理解:作者用细腻的笔触描绘了故乡浓浓的风情,抒发了对故乡的无限遐思之情。

6.示例:①爆竹声中一岁除春风送暖入屠苏(春节)②去年元夜时花市灯如昼(元宵节) ③银烛秋光冷画屏 轻罗小扇扑流萤(七夕节) ④海上生明月 天涯共此时(中秋节)⑤独在异乡为异客每逢佳节倍思亲(重阳节)

7.【活动一】A.③ B.④ C.① D.②

导解:本题已经做了提示,所以很容易分辨。根据地名命名的桥下面只有一个赵州桥;根据形状命名的自然是钥匙桥;根据习俗命名的是放生桥,放生是一种习俗;根据抒情方式命名的自然是销魂桥。

【活动二】示例:碧水蓝天之间,气势恢弘的鄂黄大桥横跨长江;夜幕降临,华灯闪耀,仿佛给大桥镶嵌上无数颗璀璨的明珠。鄂黄大桥,你是黄冈人民的骄傲,你引领着黄冈人民走向世界。

8.叫卖有不同的内容和声调。 导解:第①段介绍叫卖有不同的内容;第②段介绍吆喝的不同声调。

9.叫卖的方法:①吆喝制作的过程;②借甲物形容乙物;③戏剧性吆喝。叫卖的声调:①声音细而高;②声音低而沉;③忽高忽低。 导解:要注意文中的语言标志,如“有的吆喝告诉你制作的过程”“有的借甲物形容乙物“卖山里红(山楂)的靠戏剧性来吸引人”。

10.写实的成分多。当有人在背后突然发一声喊,自然可能会把人“吓了个马趴”,当然,这里也有一些幽默调侃的意味在内。 导解:可以结合当时的处境来考虑。

11.充满了怀念之情。 导解:这是间接抒情,我们通过对文字的品味才能体会出作者的感情。

12.通过叙述作者小时候穿百衲衣的故事赞美了浓浓的母爱,并呼吁弘扬知恩图报的传统美德。 导解:本文是一篇叙事性文章,叙事性文章的中心往往由两部分组成,即事情,情感或感悟。

13.冲进火中抢百衲衣,珍藏百衲衣,送百衲衣给我访问民俗专家,揭示百衲衣的含义导解:正面描写即直接描写,侧面描写即间接描写,是通过别人来写这个人。

14.表现了母亲浓浓的慈爱。 导解:此题考查对关键字词的理解。可以这样分解思考:为什么娘甘愿冒着生命危险去抢这件百衲衣而不去抢别的值钱的东西?

15.其实报答并不一定要鞠躬尽瘁赴汤蹈火,往往只是拔一羽以利天下,伸一手以救众生的事,就像给穿百衲衣的人一块碎布而已……导解:此题考查学生借助上下文理解文意的能力。

16.可是不论我走到哪里,在梦境里,我的灵魂总在那几条小胡同里转悠。 导解:这道题其实是考查我们对作者情感的理解。首先体会画线句所流露的作者的感情,然后在相应段落中找出对应语句即可。

17.①丰富;(2)和谐(有趣、安宁)。 导解:⑤~⑧段描写小胡同里的叫卖声,一年到头,叫声不绝,而且“动人”有趣。作者在此处选取了老北京的这一生活片断,以表明老北京小胡同生活的丰富多彩而又妙趣横生。

18.回忆儿时丰富多彩的游戏生活。 导解:首先概括各段的意思,然后进行归纳。概括段意常用的方法有:并列组合法、舍次求主法、找中心句法等。此题也可以概括为“回忆儿时游戏之乐”。

19.写出“屁股帘儿”飞起时摇摇晃晃的样子,表达了“我”兴奋与满足的心情。

20.示例一:表达了作者对胡同生活的难以割舍的深切情感。

示例二:有悠久历史文化的城市应当保留它的文化传统。

示例三:对城市建设中不适当拆除胡同的做法表示遗憾。

21.【写作指导】正如材料所说,家乡的一切都烙印在记忆里。因此写作时,我们不会感到缺乏素材,关键是我们应怎样选择素材,怎样去占有和运用有关故乡的所见所闻的素材。

根据要求,“写写你故乡的景物风情、人物故事”,要以记叙为主,同时要用议论升华自己的观点。

【例文】

家乡的灯会

我家在贵州省独山县基长镇阳地村这个古老的布依山寨里。我爱我的家乡,爱它淳朴好客的民风,爱它世外桃源般的生活,更爱它流传至今的古老花灯。据说它已经有300多年的历史,最初是用来驱鬼辟邪、祝神消灾、祭祀祈福的。

我并不十分了解花灯的历史,可是这并不妨碍我对它的喜爱。在我们这个古老的村落里,日子虽然不富足,连年过节的娱乐生活却十分活跃。每年一进入腊月,辛勤劳碌了一年的乡亲,便开始排练花灯节目。从此,无论白天夜晚,村里总是锣鼓铿锵,琴声悠扬。平日手刨黄土、五大三粗的庄稼汉,排演起花灯来,竟是那样的投入。说的唱的虽然是独山话,但演练的人都是有板有眼,一丝不苟,围着观看的乡亲们也如痴如醉。

到了正月十五那一天,基长街中心用木板搭起了一座土戏台——各村的花灯节目要在那一天进行比赛。那一天,基长街上最为热闹,看戏成为男女老幼的最大乐趣,家家户户无不锁门闭户全家出动,走在路上的人络绎不绝。戏台前的人群挤得密不透风,后来的只好爬上戏台周围人家的阳台上、矮墙头上、低树极上、甚至是房顶上。大家全神贯注,可每当听到那活泼诙谐的精彩之处时,又爆发出阵阵欢快的笑声。

每年这时节,平时各自奔忙,难得一见的乡亲,都汇聚在一起,互致问候。尤其青春小伙,年轻姑娘,这时更要着意打扮一番,借看戏之机,展示自己的魅力。一些小商小贩,也会蜂拥而至。戏台附近,观众周围,摆摊卖糖果的、卖玩具的、卖漂亮衣服的、卖炒花生、葵花子的,一个摊子连着一个摊子,买东西的人群走来走去,熙熙攘攘,令人眼花缭乱。那热烈的场面,增加了节日的气氛,形成另一道风景线。

从我懂事起,我每年都和父母、哥哥到基长去看花灯(虽然我们寨里也有,但我不满足)。有多少精彩的故事我都记不清了,但主题基本上都是宣传计划生育、歌颂幸福生活、教育人们勤劳致富光荣、嫌贫爱富可耻的。给我印象最深的是我们村自编自演的《龙摆尾》这个节目,它比喻花灯的历史源远流长,里面有祖先舞狼牙棒驱除祸害的片段,很有气势,加上鼓声、二胡声、号声、让观众身临其境,赞叹不已。其次就是我们学校自编自演的《劝学记》,讲述一个正值学习年龄的小姑娘,因家庭困难到城里打工,被黑心老板娘欺骗的故事,看得我热泪盈眶,久久不忘。

2003年8月23至24日,独山县举办了首届花灯艺术节,

2004年又举办了第二届,吸引了数万海内外观众和游客。据说,我家乡的花灯曾代表贵州省的戏剧多次到北京演出,受到党和国家领导人及专家的称赞,并上过中央电视台。独山花灯名播九州享誉海内外。而早在1998年,独山就因为有了花灯而被国家文化部授予“全国文化先进县”称号。2003年,独山花灯的发祥地、我的家乡所在地基长镇被国家文化部授予“中国民间艺术之乡”的光荣称号,我所在的村子也被誉为“阳地花灯村”。

家乡,我为你有这个瑰宝而骄傲!

独山!基长!花灯!我爱你们!

【点评】家乡的灯会,过去是“养在深闺人未识”,老百姓自娱自乐,尽享生活的情趣。现在,家乡的花灯名播九州享誉海内外,小作者为之骄傲。“爱”是文章的主旋律。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 13 页 (共 13 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》