2022—2023学年部编版语文九年级上册第8课《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》教学设计(2课时,表格式)

文档属性

| 名称 | 2022—2023学年部编版语文九年级上册第8课《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》教学设计(2课时,表格式) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 76.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-17 15:34:05 | ||

图片预览

文档简介

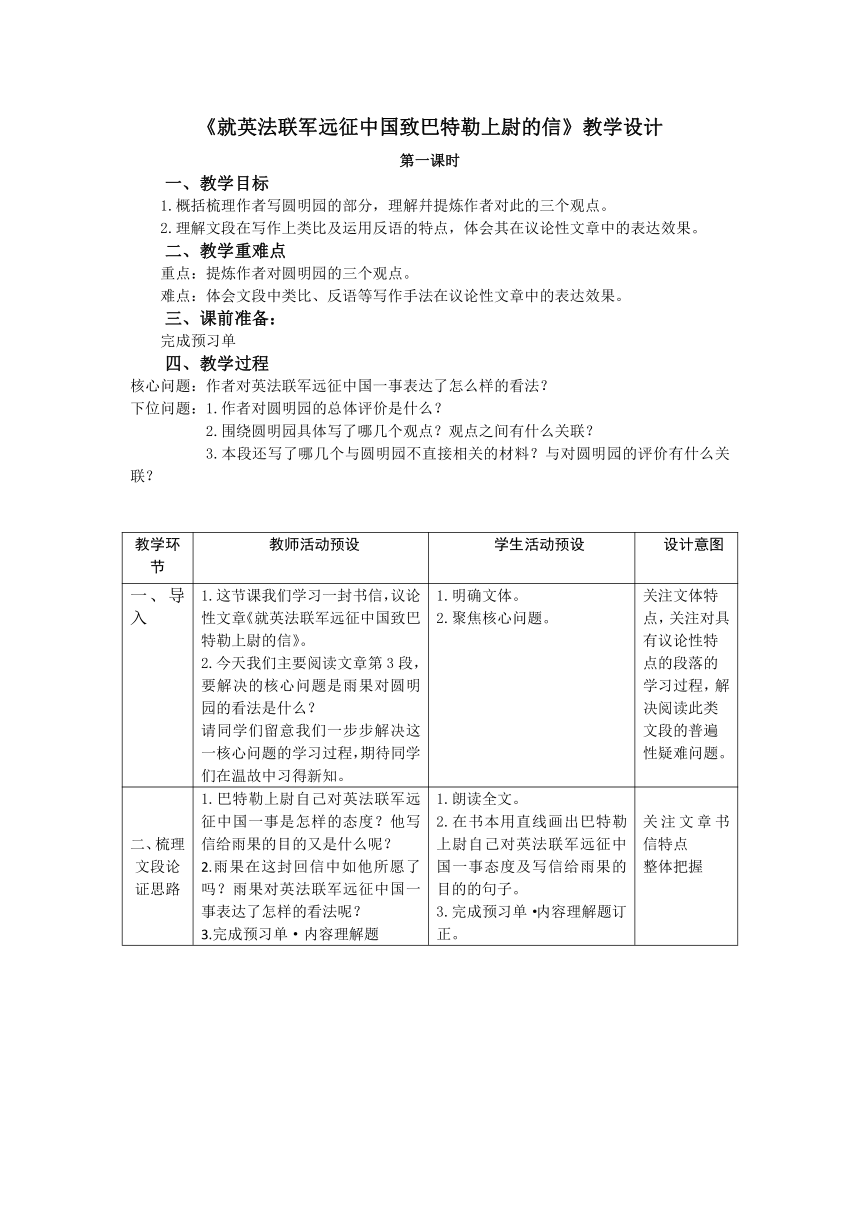

《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》教学设计

第一课时

一、教学目标

1.概括梳理作者写圆明园的部分,理解幷提炼作者对此的三个观点。

2.理解文段在写作上类比及运用反语的特点,体会其在议论性文章中的表达效果。

二、教学重难点

重点:提炼作者对圆明园的三个观点。

难点:体会文段中类比、反语等写作手法在议论性文章中的表达效果。

三、课前准备:

完成预习单

四、教学过程

核心问题:作者对英法联军远征中国一事表达了怎么样的看法?

下位问题:1.作者对圆明园的总体评价是什么?

2.围绕圆明园具体写了哪几个观点?观点之间有什么关联?

3.本段还写了哪几个与圆明园不直接相关的材料?与对圆明园的评价有什么关联?

教学环节 教师活动预设 学生活动预设 设计意图

一、导入 1.这节课我们学习一封书信,议论性文章《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》。 2.今天我们主要阅读文章第3段,要解决的核心问题是雨果对圆明园的看法是什么? 请同学们留意我们一步步解决这一核心问题的学习过程,期待同学们在温故中习得新知。 1.明确文体。 2.聚焦核心问题。 关注文体特点,关注对具有议论性特点的段落的学习过程,解决阅读此类文段的普遍性疑难问题。

二、梳理文段论证思路 1.巴特勒上尉自己对英法联军远征中国一事是怎样的态度?他写信给雨果的目的又是什么呢? 2.雨果在这封回信中如他所愿了吗?雨果对英法联军远征中国一事表达了怎样的看法呢? 3.完成预习单·内容理解题 1.朗读全文。 2.在书本用直线画出巴特勒上尉自己对英法联军远征中国一事态度及写信给雨果的目的的句子。 3.完成预习单·内容理解题订正。 关注文章书信特点 整体把握

作者对圆明园的总体评价是什么? 围绕圆明园具体写了哪几个观点? 完成学生活动一:根据上方表格,尝试使用关联词“因为……所以……”将对圆明园的具体评价支撑评价的依据连缀成句。 朗读第三段,用直线画出作者对圆明园的总体评价。用波浪线画出作者对圆明园的具体评价。完成表格。 3.完成学生活动一。 用两个练习梳理第三段内容通过提炼文章内容、捕捉关键句,利用关联词连缀材料,同时梳理本段的结构,理清本段行文思路。

1.观点之间有什么关联? (三个观点能否调换顺序?) 学生活动二:根据上方表格,尝试使用关联词“因为……,因为……,更因为……,所以……”将对圆明园的总体评价与具体评价的依据连缀成句。 继续朗读第三段具体评价。 归纳提炼、比较分析三个观点,寻找三个观点间的逻辑顺序。 完成学生活动二。

本段还写了哪几个与藤野先生不直接相关的材料?与对圆明园的评价有什么关联?从中可以看出作者对圆明园怀有怎样的情感呢? 理解文段在写作上类比及运用反语的特点,体会其在议论性文章中的表达效果。 完成表格剩余部分。 理解文段在写作上类比及运用反语的特点,体会其在议论性文章中的表达效果。

三、提炼阅读路径 1.回忆学习过程,阅读议论性文章文段一般会思考哪些问题? 明确:首先我们通过捕捉关键句找到总起或总结性评价。然后划分层次、提炼段落内容找到读支撑总评价的三个观点。其次。我们将这三个观点组合起来,理清观点间的关系及三个观点与总结性评价间的关系。接着,我们关注本段中反语等写作手法,进一步读出了作者对圆明园的由衷赞赏与推崇。 回顾本节课的阅读路径,帮助学生在下一节课从一段议论性文字到一篇议论性文章提炼可用的阅读路径。

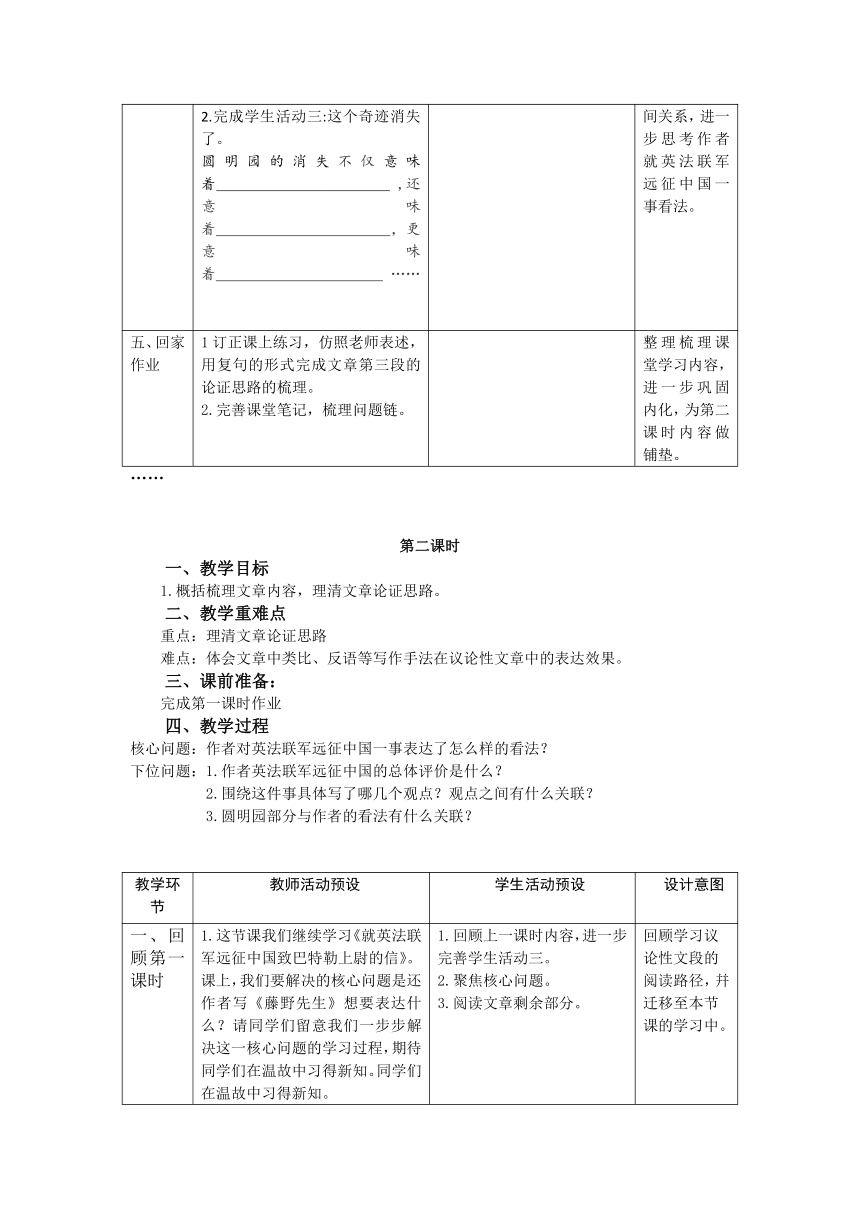

四、思考迁移 1.阅读第4段,思考:本文是作者就英法联军远征中国一事发表看法,那么作者花诸多笔墨写的圆明园与这件事有什么关联呢? 2.完成学生活动三:这个奇迹消失了。 圆明园的消失不仅意味着 ,还意味着 ,更意味着 …… 细看预习单资料链接。 完成学生活动三。 引导学生练习文章写作背景,建立起段落与段落间关系,进一步思考作者就英法联军远征中国一事看法。

五、回家作业 1订正课上练习,仿照老师表述,用复句的形式完成文章第三段的论证思路的梳理。 2.完善课堂笔记,梳理问题链。 整理梳理课堂学习内容,进一步巩固内化,为第二课时内容做铺垫。

……

第二课时

一、教学目标

1.概括梳理文章内容,理清文章论证思路。

二、教学重难点

重点:理清文章论证思路

难点:体会文章中类比、反语等写作手法在议论性文章中的表达效果。

三、课前准备:

完成第一课时作业

四、教学过程

核心问题:作者对英法联军远征中国一事表达了怎么样的看法?

下位问题:1.作者英法联军远征中国的总体评价是什么?

2.围绕这件事具体写了哪几个观点?观点之间有什么关联?

3.圆明园部分与作者的看法有什么关联?

教学环节 教师活动预设 学生活动预设 设计意图

一、回顾第一课时 1.这节课我们继续学习《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》。课上,我们要解决的核心问题是还作者写《藤野先生》想要表达什么?请同学们留意我们一步步解决这一核心问题的学习过程,期待同学们在温故中习得新知。同学们在温故中习得新知。 2.简单回顾上一节课学习路径。 圆明园的消失是因为 ,它的消失不仅意味着 ,还意味着 ,更意味着 …… 3.提问:你在文中哪里找到的导致圆明园消失的原因? 1.回顾上一课时内容,进一步完善学生活动三。 2.聚焦核心问题。 3.阅读文章剩余部分。 回顾学习议论性文段的阅读路径,幷迁移至本节课的学习中。

二.梳理文段论证思路 1.按照我们之前所学的步骤,我们要学习文章剩余部分,可以提哪几个问题? 借助工具,我们一一来解决以上问题。 4.学生活动五:根据上方表格,尝试使用关联词,将对5-8段内容连缀成句。(这个活动不恰当,但还想不到修正的方法。) 1.默读文本 2.参照所学,尝试自主提问。 明确: 1.作者英法联军远征中国的总体评价是什么? 2.围绕这件事具体写了哪几个观点?观点之间有什么关联? 独立完成,借助表格完成以上问题的解答。 左右讨论10分钟后,提出在解决以上问题时遇到的疑难问题。 明确三个观点之间的关系不能以简单的因果关系做概括。提示思考议论性文章中段与段之间的逻辑关系。段与段与总结性评价之间的关系。 用与上一课时形式相似的两个练习梳理第三段内容通过提炼文章内容、捕捉关键句,利用关联词连缀材料,同时梳理本文的结构,理清本段行文思路。 建立第一二课时之间内容上的融合。

圆明园部分与作者的看法有什么关联? 学生活动四:尝试使用关联词“因为……所以……”将对第3.4段内容与5-8段内容连缀成句。 2.请同学们梳理全文论证思路。 明确第3、4段与5、8段之间关系。 明确全文行文思路和论证思路。

三、提炼阅读路径 阅读议论性文章一般思考哪些问题? 首先,找到作者的观点(总结性评价)及支撑这种观点的看法内容。 再,建立起观点与观点之间的关联。 最后,思考看似与观点内容不相关的内容与观点之间的关联。从而理清文章论证思路。 提炼议论性文章的阅读路径。

四、联系背景 1.雨果是法国人,他是站在什么立场发表自己对英法联军远征中国一事的看法的? 2.让我们带着这样的理解,再来读一读这封信的第5到10段再次体会作者的态度。 明确雨果是法国人但对包括法国在内的英法联军的所谓胜利没有喜悦、没有赞美,而是站在正义和良知的立场上揭露和批判了这次所谓胜利。 引导学生细读文本,联系时代背景进一步把握作者核心观点及其价值所在。

五、布置作业 1.完成本文行文思路表格。 整理梳理课堂学习内容,进一步巩固内化。

课堂检测:

第一课时

学习单

一、填写表格

对圆明园的总体评价

①对圆明园的具体评价(格式:圆明园是……) 依据(进一步阐述)

示例: 圆明园是为世界所熟知且向往的,是亚洲闻名的剪影。 示例: ①圆明园是过去的艺术家、诗人、哲学家都知道的。 ②圆明园是 。 ③圆明园是大家都梦见过的。

②与圆明园不直接相关的内容 写作手法及表达效果

学生活动一:

根据上方表格,尝试使用关联词“因为……所以……”将对圆明园的具体评价支撑评价的依据连缀成句。(可在上方表格中做标记完成)

学生活动二:

根据上方表格,尝试使用关联词“因为……,因为……,更因为……,所以……”将对圆明园的总体评价与具体评价的依据连缀成句。

学生活动三:

这个奇迹消失了。

圆明园的消失是因为 ,它的消失不仅意味着 ,还意味着 ,更意味着 ……

第二课时

学习单

一、填写表格

对英法联军远征中国的总体评价 英法联军远征中国是两个强盗的故事/偷窃,有两名窃贼。

①对英法联军远征中国的看法 依据(进一步阐述)

示例:英法联军远征中国、洗劫圆明园是野蛮/强盗行径。

主导这种强盗行径的英法政府应该受到历史制裁。 示例: 法兰西和英吉利将受到历史制裁。 制裁仅针对英法政府,而不是人民大众。

未来的解放了的,干干净净的,法兰西应该将这些物品归还中国。

②与英法联军远征中国看似不直接相关的内容 写作手法及表达效果

第一课时

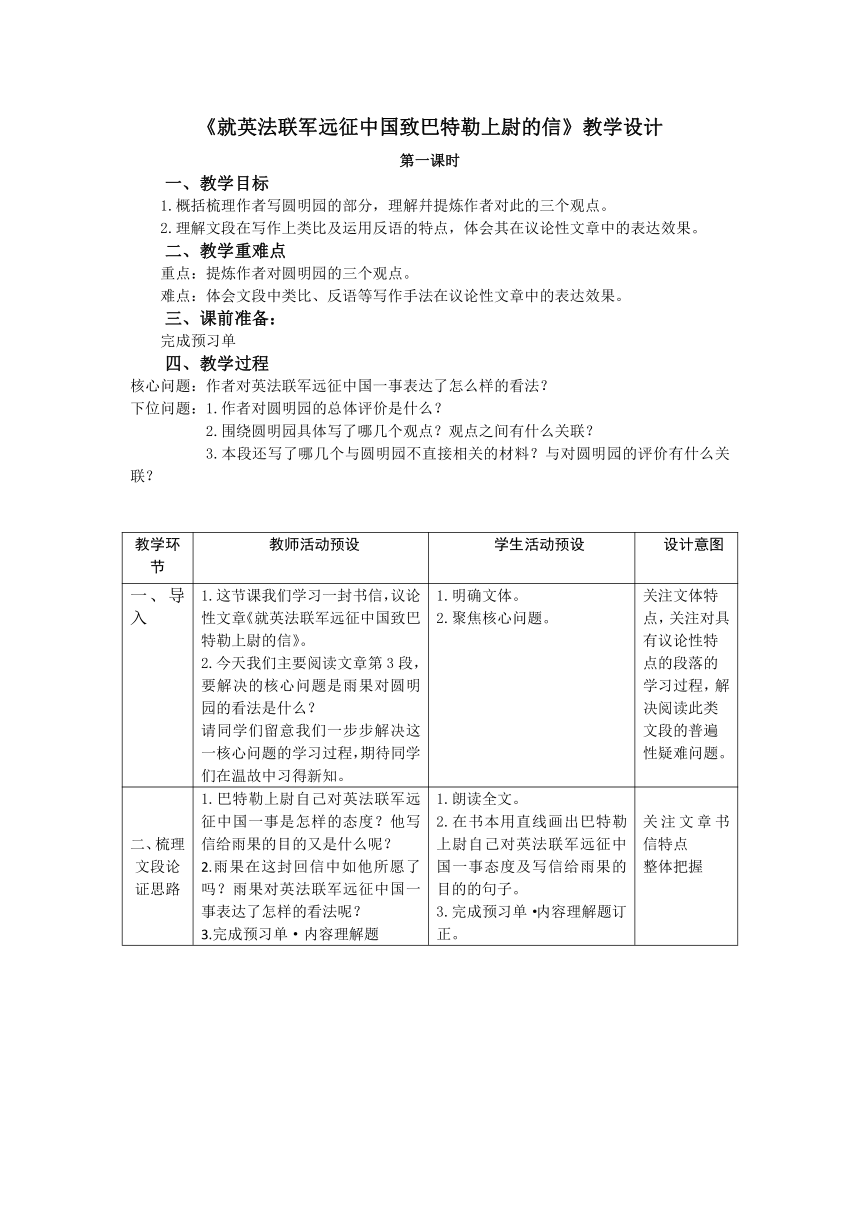

一、教学目标

1.概括梳理作者写圆明园的部分,理解幷提炼作者对此的三个观点。

2.理解文段在写作上类比及运用反语的特点,体会其在议论性文章中的表达效果。

二、教学重难点

重点:提炼作者对圆明园的三个观点。

难点:体会文段中类比、反语等写作手法在议论性文章中的表达效果。

三、课前准备:

完成预习单

四、教学过程

核心问题:作者对英法联军远征中国一事表达了怎么样的看法?

下位问题:1.作者对圆明园的总体评价是什么?

2.围绕圆明园具体写了哪几个观点?观点之间有什么关联?

3.本段还写了哪几个与圆明园不直接相关的材料?与对圆明园的评价有什么关联?

教学环节 教师活动预设 学生活动预设 设计意图

一、导入 1.这节课我们学习一封书信,议论性文章《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》。 2.今天我们主要阅读文章第3段,要解决的核心问题是雨果对圆明园的看法是什么? 请同学们留意我们一步步解决这一核心问题的学习过程,期待同学们在温故中习得新知。 1.明确文体。 2.聚焦核心问题。 关注文体特点,关注对具有议论性特点的段落的学习过程,解决阅读此类文段的普遍性疑难问题。

二、梳理文段论证思路 1.巴特勒上尉自己对英法联军远征中国一事是怎样的态度?他写信给雨果的目的又是什么呢? 2.雨果在这封回信中如他所愿了吗?雨果对英法联军远征中国一事表达了怎样的看法呢? 3.完成预习单·内容理解题 1.朗读全文。 2.在书本用直线画出巴特勒上尉自己对英法联军远征中国一事态度及写信给雨果的目的的句子。 3.完成预习单·内容理解题订正。 关注文章书信特点 整体把握

作者对圆明园的总体评价是什么? 围绕圆明园具体写了哪几个观点? 完成学生活动一:根据上方表格,尝试使用关联词“因为……所以……”将对圆明园的具体评价支撑评价的依据连缀成句。 朗读第三段,用直线画出作者对圆明园的总体评价。用波浪线画出作者对圆明园的具体评价。完成表格。 3.完成学生活动一。 用两个练习梳理第三段内容通过提炼文章内容、捕捉关键句,利用关联词连缀材料,同时梳理本段的结构,理清本段行文思路。

1.观点之间有什么关联? (三个观点能否调换顺序?) 学生活动二:根据上方表格,尝试使用关联词“因为……,因为……,更因为……,所以……”将对圆明园的总体评价与具体评价的依据连缀成句。 继续朗读第三段具体评价。 归纳提炼、比较分析三个观点,寻找三个观点间的逻辑顺序。 完成学生活动二。

本段还写了哪几个与藤野先生不直接相关的材料?与对圆明园的评价有什么关联?从中可以看出作者对圆明园怀有怎样的情感呢? 理解文段在写作上类比及运用反语的特点,体会其在议论性文章中的表达效果。 完成表格剩余部分。 理解文段在写作上类比及运用反语的特点,体会其在议论性文章中的表达效果。

三、提炼阅读路径 1.回忆学习过程,阅读议论性文章文段一般会思考哪些问题? 明确:首先我们通过捕捉关键句找到总起或总结性评价。然后划分层次、提炼段落内容找到读支撑总评价的三个观点。其次。我们将这三个观点组合起来,理清观点间的关系及三个观点与总结性评价间的关系。接着,我们关注本段中反语等写作手法,进一步读出了作者对圆明园的由衷赞赏与推崇。 回顾本节课的阅读路径,帮助学生在下一节课从一段议论性文字到一篇议论性文章提炼可用的阅读路径。

四、思考迁移 1.阅读第4段,思考:本文是作者就英法联军远征中国一事发表看法,那么作者花诸多笔墨写的圆明园与这件事有什么关联呢? 2.完成学生活动三:这个奇迹消失了。 圆明园的消失不仅意味着 ,还意味着 ,更意味着 …… 细看预习单资料链接。 完成学生活动三。 引导学生练习文章写作背景,建立起段落与段落间关系,进一步思考作者就英法联军远征中国一事看法。

五、回家作业 1订正课上练习,仿照老师表述,用复句的形式完成文章第三段的论证思路的梳理。 2.完善课堂笔记,梳理问题链。 整理梳理课堂学习内容,进一步巩固内化,为第二课时内容做铺垫。

……

第二课时

一、教学目标

1.概括梳理文章内容,理清文章论证思路。

二、教学重难点

重点:理清文章论证思路

难点:体会文章中类比、反语等写作手法在议论性文章中的表达效果。

三、课前准备:

完成第一课时作业

四、教学过程

核心问题:作者对英法联军远征中国一事表达了怎么样的看法?

下位问题:1.作者英法联军远征中国的总体评价是什么?

2.围绕这件事具体写了哪几个观点?观点之间有什么关联?

3.圆明园部分与作者的看法有什么关联?

教学环节 教师活动预设 学生活动预设 设计意图

一、回顾第一课时 1.这节课我们继续学习《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》。课上,我们要解决的核心问题是还作者写《藤野先生》想要表达什么?请同学们留意我们一步步解决这一核心问题的学习过程,期待同学们在温故中习得新知。同学们在温故中习得新知。 2.简单回顾上一节课学习路径。 圆明园的消失是因为 ,它的消失不仅意味着 ,还意味着 ,更意味着 …… 3.提问:你在文中哪里找到的导致圆明园消失的原因? 1.回顾上一课时内容,进一步完善学生活动三。 2.聚焦核心问题。 3.阅读文章剩余部分。 回顾学习议论性文段的阅读路径,幷迁移至本节课的学习中。

二.梳理文段论证思路 1.按照我们之前所学的步骤,我们要学习文章剩余部分,可以提哪几个问题? 借助工具,我们一一来解决以上问题。 4.学生活动五:根据上方表格,尝试使用关联词,将对5-8段内容连缀成句。(这个活动不恰当,但还想不到修正的方法。) 1.默读文本 2.参照所学,尝试自主提问。 明确: 1.作者英法联军远征中国的总体评价是什么? 2.围绕这件事具体写了哪几个观点?观点之间有什么关联? 独立完成,借助表格完成以上问题的解答。 左右讨论10分钟后,提出在解决以上问题时遇到的疑难问题。 明确三个观点之间的关系不能以简单的因果关系做概括。提示思考议论性文章中段与段之间的逻辑关系。段与段与总结性评价之间的关系。 用与上一课时形式相似的两个练习梳理第三段内容通过提炼文章内容、捕捉关键句,利用关联词连缀材料,同时梳理本文的结构,理清本段行文思路。 建立第一二课时之间内容上的融合。

圆明园部分与作者的看法有什么关联? 学生活动四:尝试使用关联词“因为……所以……”将对第3.4段内容与5-8段内容连缀成句。 2.请同学们梳理全文论证思路。 明确第3、4段与5、8段之间关系。 明确全文行文思路和论证思路。

三、提炼阅读路径 阅读议论性文章一般思考哪些问题? 首先,找到作者的观点(总结性评价)及支撑这种观点的看法内容。 再,建立起观点与观点之间的关联。 最后,思考看似与观点内容不相关的内容与观点之间的关联。从而理清文章论证思路。 提炼议论性文章的阅读路径。

四、联系背景 1.雨果是法国人,他是站在什么立场发表自己对英法联军远征中国一事的看法的? 2.让我们带着这样的理解,再来读一读这封信的第5到10段再次体会作者的态度。 明确雨果是法国人但对包括法国在内的英法联军的所谓胜利没有喜悦、没有赞美,而是站在正义和良知的立场上揭露和批判了这次所谓胜利。 引导学生细读文本,联系时代背景进一步把握作者核心观点及其价值所在。

五、布置作业 1.完成本文行文思路表格。 整理梳理课堂学习内容,进一步巩固内化。

课堂检测:

第一课时

学习单

一、填写表格

对圆明园的总体评价

①对圆明园的具体评价(格式:圆明园是……) 依据(进一步阐述)

示例: 圆明园是为世界所熟知且向往的,是亚洲闻名的剪影。 示例: ①圆明园是过去的艺术家、诗人、哲学家都知道的。 ②圆明园是 。 ③圆明园是大家都梦见过的。

②与圆明园不直接相关的内容 写作手法及表达效果

学生活动一:

根据上方表格,尝试使用关联词“因为……所以……”将对圆明园的具体评价支撑评价的依据连缀成句。(可在上方表格中做标记完成)

学生活动二:

根据上方表格,尝试使用关联词“因为……,因为……,更因为……,所以……”将对圆明园的总体评价与具体评价的依据连缀成句。

学生活动三:

这个奇迹消失了。

圆明园的消失是因为 ,它的消失不仅意味着 ,还意味着 ,更意味着 ……

第二课时

学习单

一、填写表格

对英法联军远征中国的总体评价 英法联军远征中国是两个强盗的故事/偷窃,有两名窃贼。

①对英法联军远征中国的看法 依据(进一步阐述)

示例:英法联军远征中国、洗劫圆明园是野蛮/强盗行径。

主导这种强盗行径的英法政府应该受到历史制裁。 示例: 法兰西和英吉利将受到历史制裁。 制裁仅针对英法政府,而不是人民大众。

未来的解放了的,干干净净的,法兰西应该将这些物品归还中国。

②与英法联军远征中国看似不直接相关的内容 写作手法及表达效果

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)