鱼我所欲也

图片预览

文档简介

课件30张PPT。鱼我所欲也 孟子 在人的一生中,要作出许许多多各种各样的选择,尤其是在对待像生和死这样重大的问题上,当我们必须作出非此即彼的选择的时候,这对任何人都是一个严肃的人生课题。我们今天学习的《鱼我所欲也》这篇课文告诉了我们应怎样作出选择。 学习目标:

1.积累字词

2.准确、明白的翻译文句

3、学习本文运用举例论证、比喻论证的说理方法。

4、理解孟子的“舍生取义”观点。

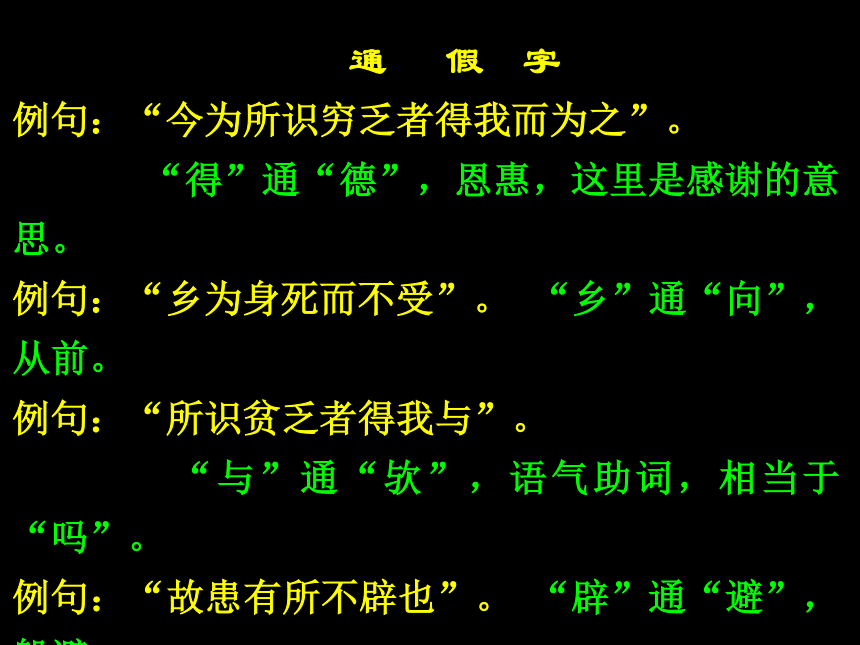

通 假 字

例句:“今为所识穷乏者得我而为之”。

“得”通“德”,恩惠,这里是感谢的意思。

例句:“乡为身死而不受”。 “乡”通“向”,从前。

例句:“所识贫乏者得我与”。

“与”通“欤”,语气助词,相当于“吗”。

例句:“故患有所不辟也”。 “辟”通“避”,躲避。

例句:“万钟则不辩礼义而受之”。

“辩”通“辨”,辨别。孟子主张“性善论”,他认为人的本心是美好的,是善良的。“本心”包括四种:恻隐之心,

羞恶之心,

恭敬之心,

是非之心。仁也;义也;礼也;智也。“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;辞让之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。全文断句

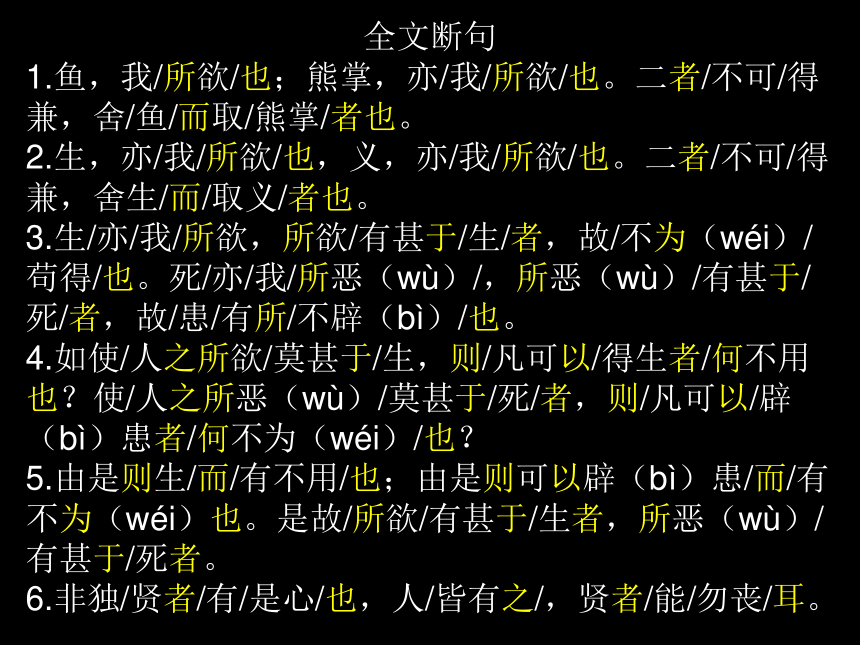

1.鱼,我/所欲/也;熊掌,亦/我/所欲/也。二者/不可/得兼,舍/鱼/而取/熊掌/者也。

2.生,亦/我/所欲/也,义,亦/我/所欲/也。二者/不可/得兼,舍生/而/取义/者也。

3.生/亦/我/所欲,所欲/有甚于/生/者,故/不为(wéi)/苟得/也。死/亦/我/所恶(wù)/,所恶(wù)/有甚于/死/者,故/患/有所/不辟(bì)/也。

4.如使/人之所欲/莫甚于/生,则/凡可以/得生者/何不用也?使/人之所恶(wù)/莫甚于/死/者,则/凡可以/辟(bì)患者/何不为(wéi)/也?

5.由是则生/而/有不用/也;由是则可以辟(bì)患/而/有不为(wéi)也。是故/所欲/有甚于/生者,所恶(wù)/有甚于/死者。

6.非独/贤者/有/是心/也,人/皆有之/,贤者/能/勿丧/耳。全文断句

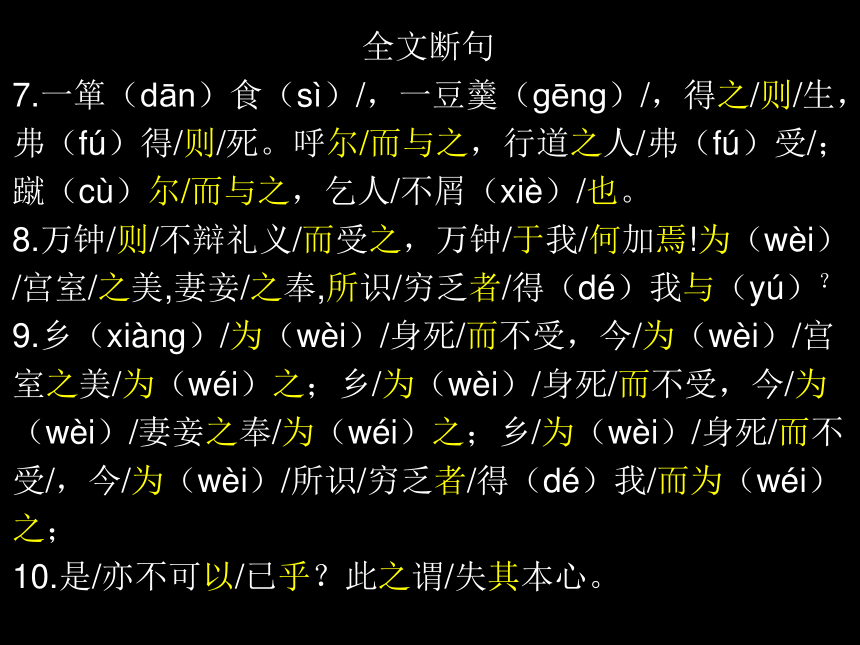

7.一箪(dān)食(sì)/,一豆羹(gēng)/,得之/则/生,弗(fú)得/则/死。呼尔/而与之,行道之人/弗(fú)受/;蹴(cù)尔/而与之,乞人/不屑(xiè)/也。

8.万钟/则/不辩礼义/而受之,万钟/于我/何加焉!为(wèi)/宫室/之美,妻妾/之奉,所识/穷乏者/得(dé)我与(yú)?

9.乡(xiàng)/为(wèi)/身死/而不受,今/为(wèi)/宫室之美/为(wéi)之;乡/为(wèi)/身死/而不受,今/为(wèi)/妻妾之奉/为(wéi)之;乡/为(wèi)/身死/而不受/,今/为(wèi)/所识/穷乏者/得(dé)我/而为(wéi)之;

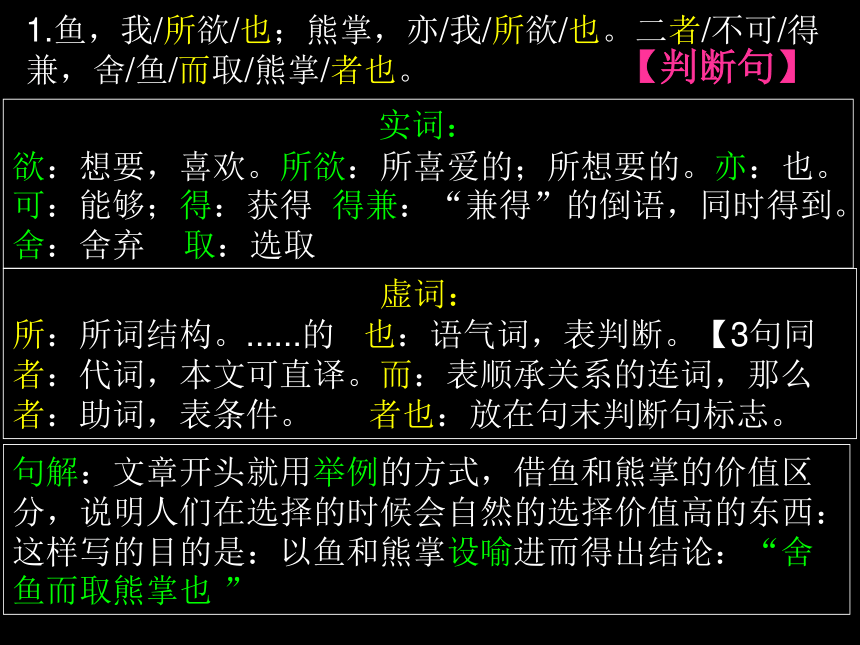

10.是/亦不可以/已乎?此之谓/失其本心。1.鱼,我/所欲/也;熊掌,亦/我/所欲/也。二者/不可/得兼,舍/鱼/而取/熊掌/者也。实词:

欲:想要,喜欢。所欲:所喜爱的;所想要的。亦:也。可:能够;得:获得 得兼:“兼得”的倒语,同时得到。舍:舍弃 取:选取虚词:

所:所词结构。......的 也:语气词,表判断。【3句同

者:代词,本文可直译。而:表顺承关系的连词,那么

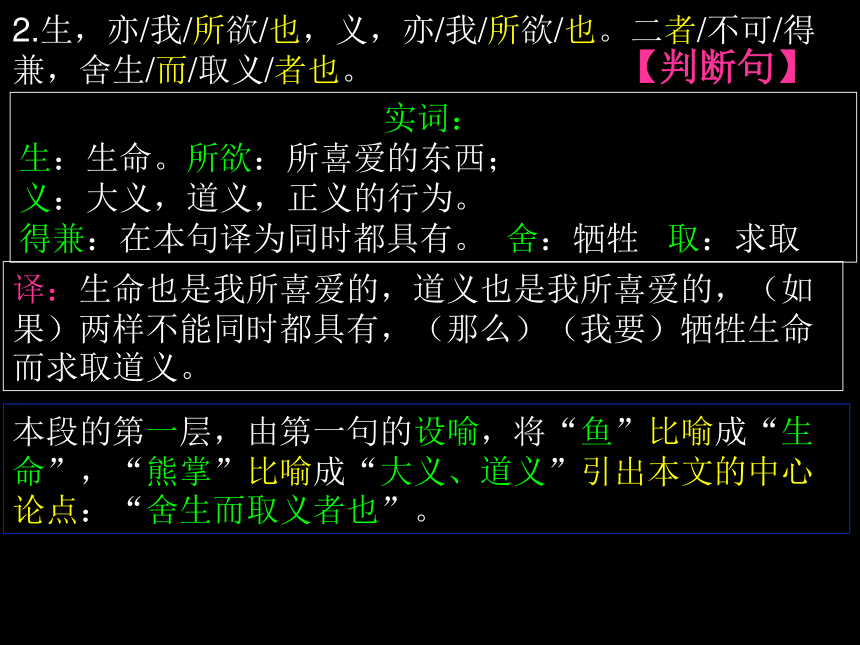

者:助词,表条件。 者也:放在句末判断句标志。句解:文章开头就用举例的方式,借鱼和熊掌的价值区分,说明人们在选择的时候会自然的选择价值高的东西:这样写的目的是:以鱼和熊掌设喻进而得出结论:“舍鱼而取熊掌也 ”【判断句】2.生,亦/我/所欲/也,义,亦/我/所欲/也。二者/不可/得兼,舍生/而/取义/者也。实词:

生:生命。所欲:所喜爱的东西;

义:大义,道义,正义的行为。

得兼:在本句译为同时都具有。 舍:牺牲 取:求取【判断句】译:生命也是我所喜爱的,道义也是我所喜爱的,(如果)两样不能同时都具有,(那么)(我要)牺牲生命而求取道义。 本段的第一层,由第一句的设喻,将“鱼”比喻成“生命”,“熊掌”比喻成“大义、道义”引出本文的中心论点:“舍生而取义者也”。3.生/亦/我/所欲,所欲/有甚于/生/者,故/不为(wéi)/苟得/也。死/亦/我/所恶(wù)/,所恶(wù)/有甚于/死/者,故/患/有所/不辟(bì)/也。实词:

甚:超过; 甚于:比......更重要(更严重)

故:连词:所以 苟得:苟且偷生 恶:厌恶 【形作动】。

所恶:所厌恶的(事物)。 患:祸患,灾难。

辟:通“避”,躲避。 下文的“辟”用法也相同。虚词:

于:介词,比【2句同】 为:动词,做,干。

者:助词 ......的东西 也:语气助词,表陈述。【2句同】

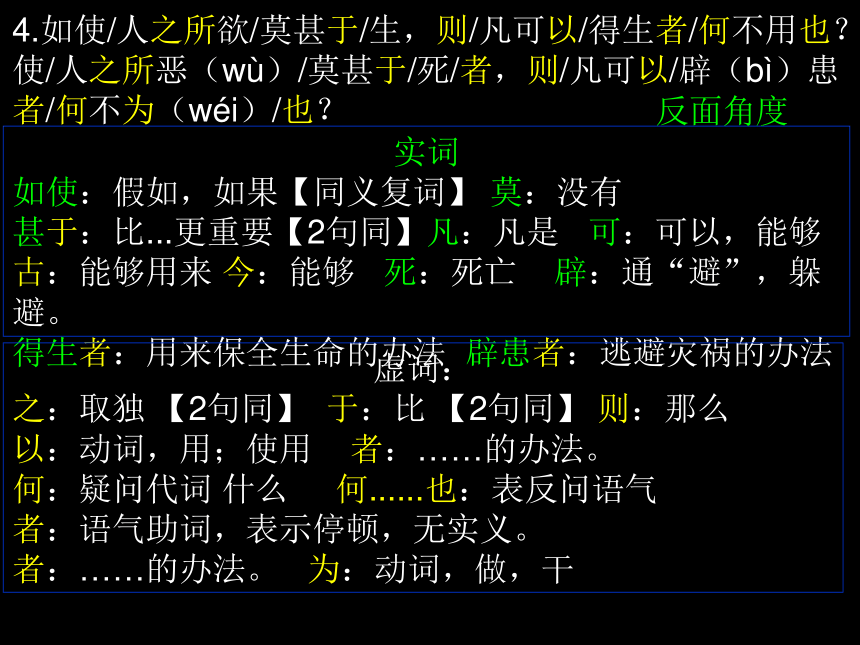

者:助词 ......的事情 句解:从正面角度论述了义重于生。4.如使/人之所欲/莫甚于/生,则/凡可以/得生者/何不用也?使/人之所恶(wù)/莫甚于/死/者,则/凡可以/辟(bì)患者/何不为(wéi)/也?实词

如使:假如,如果【同义复词】 莫:没有

甚于:比...更重要【2句同】凡:凡是 可:可以,能够 古:能够用来 今:能够 死:死亡 辟:通“避”,躲避。

得生者:用来保全生命的办法 辟患者:逃避灾祸的办法 虚词:

之:取独 【2句同】 于:比 【2句同】 则:那么

以:动词,用;使用 者:……的办法。

何:疑问代词 什么 何......也:表反问语气

者:语气助词,表示停顿,无实义。

者:……的办法。 为:动词,做,干 反面角度从反面角度指出:如果人们所喜爱的东西唯生命最重要,那么为了活命,将会不择手段,什么都可以放弃、舍弃。译:如果人们所喜爱的东西没有比生命更重要的,那么,凡是能够用来保全生命的办法,有什么手段不可采用呢? 如果人们厌恶的事情没有比死亡更严重的,那么,凡是能够用来躲避祸患(而保全性命)的办法有什么事情不可做呢?5.由是则生/而/有不用/也;由是则可以辟(bì)患/而/有不为(wéi)也。是故/所欲/有甚于/生者,所恶(wù)/有甚于/死者。实词

由:动词,通过; 是:指示代词,代指这些办法。

生:可以获得生存的手段 【动词作名词】

有:有的人 用:采用 是故:连词,因此,由此可见虚词

则:承接连词,就【2句同】 而:转折连词:然而,可是,却。 【2句同】 也:语气助词,表陈述。【2句同】

者:......的东西 者:......的事情第一段第二层:是对本文的论点的进一步分析,说明为什么要“舍生”:指出明知采用某种手段就可以生存或可以避患却不采用的人,是因为有的东西比生命更重要,有的东西比死更厌恶。 大义比生命更重要6.非独/贤者/有/是心/也,人/皆有之/,贤者/能/勿丧/耳。第一部分 提出“舍生取义”的中心论点,并说明“义”的美德就是人所固有的, 是重于生命的。实词:

非:不【否定判断词】 独:只,仅仅。

非独:不单,不仅。贤者:有道德的人,贤德的人

是:指示代词,这种 古:这,指示代词 今:判断动词 心:思想 是心:这种本性 皆:都 能:能够

勿:副词,不 丧:丧失,丢失。 勿丧:不丧失。 虚词:

者:......的人【2句同】 之:代词,指代本性、信念。 耳:句末助词,罢了否定判断句第三层:作者得出结论,其实人人都有向善之心,第一部分:论述“义”的美德人皆有之,论证中心论点:舍生取义,说明“义重于命”的道理。 1、提出“舍生取义”的论点。 鱼与熊掌—舍鱼取掌 生与正义—舍生取义 2、分析人能舍生取义的原因。 义:有甚于生;有甚于死

不为苟得,舍生取义

义:莫甚于生;莫甚于死

何不为也,舍义取生 3、贤者不丧舍生取义之心。 比喻论证正面反面

正反对比论证 嗟来之食

《礼记·檀弓下》:齐大饥,黔敖为食于路,以待饿而食之。有饿者,蒙袂辑屦,贸贸然来.黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食”!扬其目而视之曰:“予唯不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉,终不食而死。…… 齐国有一次大荒年。有个名叫黔熬的人,大发善心,在大路边设一个舍饭摊,救济逃荒过路的难民。

有一个难民,用衣袖蒙着脸,拖着鞋,饿得眼睛都睁不开的样子,慢慢地走过来。黔见了,就左手拿着吃的,右手拿着喝的,向他嚷道;“嗟来食!”(嗟,叹声。他是说:“啊哟哟,来吃吧!”)那人一听这话,顿时竖起眉毛,瞪着眼睛,说道:“我就是因为不吃‘嗟来食’,才宁愿到这般地步的!我不能接受你这种侮辱性的怜悯!”黔立刻向他道歉。但是他坚决不吃,终于饿死了。7.一箪(dān)食(sì)/,一豆羹(gēng)/,得之/则/生,弗(fú)得/则/死。呼尔/而与之,行道之人/弗(fú)受/;蹴(cù)尔/而与之,乞人/不屑(xiè)/也。 实词

箪:筐 食:饭。豆:碗 古:盛食物的器具 今:豆子 羹:汤。得:得到 生:生存 弗:没有 死:死去。

不屑: 不屑一顾,不愿意接受的意思。虚词:

之:代词,它 则:承接连词,就 尔:语气助词。

而:表修饰连词。【2句同】与:动词,给予【2句同】 之:代词,代指行道之人 乞人【2句同】

行道之人:结构助词,的 第二段第一层:用事实举例:关乎生死的,“一箪食,一豆羹”,从正面角度举例论证了舍生取义是人之共性。(从正面论证不能见利忘义)不食嗟来之食是存有本心。8.万钟/则/不辩礼义/而受之,万钟/于我/何加焉!为(wèi)/宫室/之美,妻妾/之奉,所识/穷乏者/得(dé)我与(yú)?

实词

万钟:高官厚禄 辩:通“辨”,辨别。 受:接受

加:好处,益处 宫室:住宅 美:华美 奉:侍奉

识:认识 穷乏:贫困 得:通“德”,恩惠,感激的意思。 虚词

则:连词,这里表假设:如果。 而:表承接连词,就。 之:代词,它【代指万钟】 于:介词,对

何......焉:有什么.......呢? 为: 表目的,为了 。

之:结构助词,的【2句同】 所:所字结构,......的 者:......的人 与:通‘欤(yú)’,语气助词,吗。句解:从反面角度强调了舍义取利是丧失本心,与前例形成对比。守义不辱 存有本心 见利忘义 失去本心9.乡(xiàng)/为(wèi)/身死/而不受/,今/为(wèi)/宫室之美/为(wéi)之;乡/为(wèi)/身死/而不受,今/为(wèi)/妻妾之奉/为(wéi)之/;乡/为(wèi)/身死/而不受/,今/为(wèi)/所识/穷乏者/得(dé)我/而为(wéi)之;实词

乡:通“向”,原先,从前,先前。 受: 接受 今:现在虚词

为:(4声)表目的,为了 (2声)动词,做,接受 而:连词,递进关系 之:结构助词,的

之:代词,它。【后面名式同,之在名词前做结构助词的,在句尾,做代词,它】而:表转折连词,却。第二段第二层:从反面角度论证不能见利忘义:用“乡”与“今”的不同做法进行对比。用对比论证的方法。列举了两种不同的人生观,舍身取义者和见利忘义者。【省略句】10.是/亦不可以/已乎?此之谓/失其本心。实词

是:指示代词,这种(做法) 可:可以 已:停止,放弃。 谓:叫做;称为 此之谓:这就叫做 失:丧失 心:羞恶廉耻的天性 本心:天性,天良。本来的思想,即指“义”。虚词

以:表示递进关系,可不译 乎:表反问语气,吗?

此:指示代词,与"彼"相对,这,这样 之:代词,它。第二段第三层:与第一部分呼应,把某些人的行为归纳为失其本心。点题,指出不应该为物欲所蔽。第二部分 举例进一步论证“义” 重于生命,不能“见利忘义” ,否则就是失掉了人所固有的“羞恶之心”。第二部分,呼应开头,点题: 不为物所惑,应为义所守。

1、“义重于生”的事例。 一豆:行人弗受,

乞人不屑。

2、不应为物所惑而失义。 一豆:从前不受 万钟:今天受之

3、总结照应:不失我本性。义重 于生失其本性(对比论证)(举例论证)1.本文论证的中心是什么?怎样提出来的? 生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;

二者不可得兼,舍生而取义者也。用比喻论证的方法引出论点2、最能体现孟子“人之初,性本善”思想的句子:

“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”

3. “是心”直译为这种思想,那么这种思想到底指的是什么思想?舍生取义 义 羞恶之心

所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。 4、文中所说的“失其本心”中的“本心”指的是什么?有的人为什么会“失其本心”?

答:“本心”指的是善良的本性(羞恶之心)。 5.有的人会“失其本心”是为物欲所蔽。

课文原句是:万钟不辩礼义而受之。写作特点: 1、说理深入浅出,层层深入。 口腹之欲——道德之美。

2、运用对比论证、比喻论证、举例论证,富有论辩性。

中心思想:

本文以鱼和熊掌为喻,论述了人生的选择,阐述“生死”与“义”的关系,指出“义”的价值高于生命。应以“义”为重,应选择“舍生取义”的观点,同时对比了两种人生观,目的为了赞扬那些重义轻生、舍生取义的人,批判了那些苟且偷生、见利忘义的人。告诫我们不辨礼义而贪求富贵,见利忘义的行为是不可取的。本文论证方法 1.比喻论证

用比喻论证引出论点。以生活常理为喻引出生和义无法兼顾的情况下应该舍生而取义的结论(主旨)

2、举例论证

举“一箪食,一豆羹”为例告诉我们,看似微不足道的东西,关乎生命的时候,也能考验一个人的品德。

举“万钟”为例,说明丧失本心的表现。

3、对比论证

将“一箪食,一豆羹”与“万钟”作对比,让人认识到贪求富贵行为的不值得,也让人醒悟到本心的丧失是一个渐变的过程,人应该时时反省自己才行。第一部分 提出“舍生取义”的中心论点,并说明“义”的美德就是人所固有的, “义” 重于生命。分析结构:总---分 第二部分 举例进一步论证“义” 重于生命,不能“见利忘义” ,否则就是失掉了人所固有的“羞恶之心”。第一层(从开头至“舍生而取义者也”)以鱼与熊掌不可得兼而取熊掌为喻,引出生与义不可得兼则“舍生取义”的中心论点。

第二层(从“生亦我所欲”至“是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”)正反分析论证。第三层(本段最后一句)回到“性善论”上,说明“舍生取义”的美德,本来人人都有,只不过贤人不使它丧失罢了。第一段的层次:第一层:从正面论证不能见利忘义

第二层:从反面论证不能见利忘义第二部分层次:第三层:与第一部分结束呼应,把某些人的行为归纳为失其本心。作业:

背诵、翻译全文。

1.积累字词

2.准确、明白的翻译文句

3、学习本文运用举例论证、比喻论证的说理方法。

4、理解孟子的“舍生取义”观点。

通 假 字

例句:“今为所识穷乏者得我而为之”。

“得”通“德”,恩惠,这里是感谢的意思。

例句:“乡为身死而不受”。 “乡”通“向”,从前。

例句:“所识贫乏者得我与”。

“与”通“欤”,语气助词,相当于“吗”。

例句:“故患有所不辟也”。 “辟”通“避”,躲避。

例句:“万钟则不辩礼义而受之”。

“辩”通“辨”,辨别。孟子主张“性善论”,他认为人的本心是美好的,是善良的。“本心”包括四种:恻隐之心,

羞恶之心,

恭敬之心,

是非之心。仁也;义也;礼也;智也。“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;辞让之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。全文断句

1.鱼,我/所欲/也;熊掌,亦/我/所欲/也。二者/不可/得兼,舍/鱼/而取/熊掌/者也。

2.生,亦/我/所欲/也,义,亦/我/所欲/也。二者/不可/得兼,舍生/而/取义/者也。

3.生/亦/我/所欲,所欲/有甚于/生/者,故/不为(wéi)/苟得/也。死/亦/我/所恶(wù)/,所恶(wù)/有甚于/死/者,故/患/有所/不辟(bì)/也。

4.如使/人之所欲/莫甚于/生,则/凡可以/得生者/何不用也?使/人之所恶(wù)/莫甚于/死/者,则/凡可以/辟(bì)患者/何不为(wéi)/也?

5.由是则生/而/有不用/也;由是则可以辟(bì)患/而/有不为(wéi)也。是故/所欲/有甚于/生者,所恶(wù)/有甚于/死者。

6.非独/贤者/有/是心/也,人/皆有之/,贤者/能/勿丧/耳。全文断句

7.一箪(dān)食(sì)/,一豆羹(gēng)/,得之/则/生,弗(fú)得/则/死。呼尔/而与之,行道之人/弗(fú)受/;蹴(cù)尔/而与之,乞人/不屑(xiè)/也。

8.万钟/则/不辩礼义/而受之,万钟/于我/何加焉!为(wèi)/宫室/之美,妻妾/之奉,所识/穷乏者/得(dé)我与(yú)?

9.乡(xiàng)/为(wèi)/身死/而不受,今/为(wèi)/宫室之美/为(wéi)之;乡/为(wèi)/身死/而不受,今/为(wèi)/妻妾之奉/为(wéi)之;乡/为(wèi)/身死/而不受/,今/为(wèi)/所识/穷乏者/得(dé)我/而为(wéi)之;

10.是/亦不可以/已乎?此之谓/失其本心。1.鱼,我/所欲/也;熊掌,亦/我/所欲/也。二者/不可/得兼,舍/鱼/而取/熊掌/者也。实词:

欲:想要,喜欢。所欲:所喜爱的;所想要的。亦:也。可:能够;得:获得 得兼:“兼得”的倒语,同时得到。舍:舍弃 取:选取虚词:

所:所词结构。......的 也:语气词,表判断。【3句同

者:代词,本文可直译。而:表顺承关系的连词,那么

者:助词,表条件。 者也:放在句末判断句标志。句解:文章开头就用举例的方式,借鱼和熊掌的价值区分,说明人们在选择的时候会自然的选择价值高的东西:这样写的目的是:以鱼和熊掌设喻进而得出结论:“舍鱼而取熊掌也 ”【判断句】2.生,亦/我/所欲/也,义,亦/我/所欲/也。二者/不可/得兼,舍生/而/取义/者也。实词:

生:生命。所欲:所喜爱的东西;

义:大义,道义,正义的行为。

得兼:在本句译为同时都具有。 舍:牺牲 取:求取【判断句】译:生命也是我所喜爱的,道义也是我所喜爱的,(如果)两样不能同时都具有,(那么)(我要)牺牲生命而求取道义。 本段的第一层,由第一句的设喻,将“鱼”比喻成“生命”,“熊掌”比喻成“大义、道义”引出本文的中心论点:“舍生而取义者也”。3.生/亦/我/所欲,所欲/有甚于/生/者,故/不为(wéi)/苟得/也。死/亦/我/所恶(wù)/,所恶(wù)/有甚于/死/者,故/患/有所/不辟(bì)/也。实词:

甚:超过; 甚于:比......更重要(更严重)

故:连词:所以 苟得:苟且偷生 恶:厌恶 【形作动】。

所恶:所厌恶的(事物)。 患:祸患,灾难。

辟:通“避”,躲避。 下文的“辟”用法也相同。虚词:

于:介词,比【2句同】 为:动词,做,干。

者:助词 ......的东西 也:语气助词,表陈述。【2句同】

者:助词 ......的事情 句解:从正面角度论述了义重于生。4.如使/人之所欲/莫甚于/生,则/凡可以/得生者/何不用也?使/人之所恶(wù)/莫甚于/死/者,则/凡可以/辟(bì)患者/何不为(wéi)/也?实词

如使:假如,如果【同义复词】 莫:没有

甚于:比...更重要【2句同】凡:凡是 可:可以,能够 古:能够用来 今:能够 死:死亡 辟:通“避”,躲避。

得生者:用来保全生命的办法 辟患者:逃避灾祸的办法 虚词:

之:取独 【2句同】 于:比 【2句同】 则:那么

以:动词,用;使用 者:……的办法。

何:疑问代词 什么 何......也:表反问语气

者:语气助词,表示停顿,无实义。

者:……的办法。 为:动词,做,干 反面角度从反面角度指出:如果人们所喜爱的东西唯生命最重要,那么为了活命,将会不择手段,什么都可以放弃、舍弃。译:如果人们所喜爱的东西没有比生命更重要的,那么,凡是能够用来保全生命的办法,有什么手段不可采用呢? 如果人们厌恶的事情没有比死亡更严重的,那么,凡是能够用来躲避祸患(而保全性命)的办法有什么事情不可做呢?5.由是则生/而/有不用/也;由是则可以辟(bì)患/而/有不为(wéi)也。是故/所欲/有甚于/生者,所恶(wù)/有甚于/死者。实词

由:动词,通过; 是:指示代词,代指这些办法。

生:可以获得生存的手段 【动词作名词】

有:有的人 用:采用 是故:连词,因此,由此可见虚词

则:承接连词,就【2句同】 而:转折连词:然而,可是,却。 【2句同】 也:语气助词,表陈述。【2句同】

者:......的东西 者:......的事情第一段第二层:是对本文的论点的进一步分析,说明为什么要“舍生”:指出明知采用某种手段就可以生存或可以避患却不采用的人,是因为有的东西比生命更重要,有的东西比死更厌恶。 大义比生命更重要6.非独/贤者/有/是心/也,人/皆有之/,贤者/能/勿丧/耳。第一部分 提出“舍生取义”的中心论点,并说明“义”的美德就是人所固有的, 是重于生命的。实词:

非:不【否定判断词】 独:只,仅仅。

非独:不单,不仅。贤者:有道德的人,贤德的人

是:指示代词,这种 古:这,指示代词 今:判断动词 心:思想 是心:这种本性 皆:都 能:能够

勿:副词,不 丧:丧失,丢失。 勿丧:不丧失。 虚词:

者:......的人【2句同】 之:代词,指代本性、信念。 耳:句末助词,罢了否定判断句第三层:作者得出结论,其实人人都有向善之心,第一部分:论述“义”的美德人皆有之,论证中心论点:舍生取义,说明“义重于命”的道理。 1、提出“舍生取义”的论点。 鱼与熊掌—舍鱼取掌 生与正义—舍生取义 2、分析人能舍生取义的原因。 义:有甚于生;有甚于死

不为苟得,舍生取义

义:莫甚于生;莫甚于死

何不为也,舍义取生 3、贤者不丧舍生取义之心。 比喻论证正面反面

正反对比论证 嗟来之食

《礼记·檀弓下》:齐大饥,黔敖为食于路,以待饿而食之。有饿者,蒙袂辑屦,贸贸然来.黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食”!扬其目而视之曰:“予唯不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉,终不食而死。…… 齐国有一次大荒年。有个名叫黔熬的人,大发善心,在大路边设一个舍饭摊,救济逃荒过路的难民。

有一个难民,用衣袖蒙着脸,拖着鞋,饿得眼睛都睁不开的样子,慢慢地走过来。黔见了,就左手拿着吃的,右手拿着喝的,向他嚷道;“嗟来食!”(嗟,叹声。他是说:“啊哟哟,来吃吧!”)那人一听这话,顿时竖起眉毛,瞪着眼睛,说道:“我就是因为不吃‘嗟来食’,才宁愿到这般地步的!我不能接受你这种侮辱性的怜悯!”黔立刻向他道歉。但是他坚决不吃,终于饿死了。7.一箪(dān)食(sì)/,一豆羹(gēng)/,得之/则/生,弗(fú)得/则/死。呼尔/而与之,行道之人/弗(fú)受/;蹴(cù)尔/而与之,乞人/不屑(xiè)/也。 实词

箪:筐 食:饭。豆:碗 古:盛食物的器具 今:豆子 羹:汤。得:得到 生:生存 弗:没有 死:死去。

不屑: 不屑一顾,不愿意接受的意思。虚词:

之:代词,它 则:承接连词,就 尔:语气助词。

而:表修饰连词。【2句同】与:动词,给予【2句同】 之:代词,代指行道之人 乞人【2句同】

行道之人:结构助词,的 第二段第一层:用事实举例:关乎生死的,“一箪食,一豆羹”,从正面角度举例论证了舍生取义是人之共性。(从正面论证不能见利忘义)不食嗟来之食是存有本心。8.万钟/则/不辩礼义/而受之,万钟/于我/何加焉!为(wèi)/宫室/之美,妻妾/之奉,所识/穷乏者/得(dé)我与(yú)?

实词

万钟:高官厚禄 辩:通“辨”,辨别。 受:接受

加:好处,益处 宫室:住宅 美:华美 奉:侍奉

识:认识 穷乏:贫困 得:通“德”,恩惠,感激的意思。 虚词

则:连词,这里表假设:如果。 而:表承接连词,就。 之:代词,它【代指万钟】 于:介词,对

何......焉:有什么.......呢? 为: 表目的,为了 。

之:结构助词,的【2句同】 所:所字结构,......的 者:......的人 与:通‘欤(yú)’,语气助词,吗。句解:从反面角度强调了舍义取利是丧失本心,与前例形成对比。守义不辱 存有本心 见利忘义 失去本心9.乡(xiàng)/为(wèi)/身死/而不受/,今/为(wèi)/宫室之美/为(wéi)之;乡/为(wèi)/身死/而不受,今/为(wèi)/妻妾之奉/为(wéi)之/;乡/为(wèi)/身死/而不受/,今/为(wèi)/所识/穷乏者/得(dé)我/而为(wéi)之;实词

乡:通“向”,原先,从前,先前。 受: 接受 今:现在虚词

为:(4声)表目的,为了 (2声)动词,做,接受 而:连词,递进关系 之:结构助词,的

之:代词,它。【后面名式同,之在名词前做结构助词的,在句尾,做代词,它】而:表转折连词,却。第二段第二层:从反面角度论证不能见利忘义:用“乡”与“今”的不同做法进行对比。用对比论证的方法。列举了两种不同的人生观,舍身取义者和见利忘义者。【省略句】10.是/亦不可以/已乎?此之谓/失其本心。实词

是:指示代词,这种(做法) 可:可以 已:停止,放弃。 谓:叫做;称为 此之谓:这就叫做 失:丧失 心:羞恶廉耻的天性 本心:天性,天良。本来的思想,即指“义”。虚词

以:表示递进关系,可不译 乎:表反问语气,吗?

此:指示代词,与"彼"相对,这,这样 之:代词,它。第二段第三层:与第一部分呼应,把某些人的行为归纳为失其本心。点题,指出不应该为物欲所蔽。第二部分 举例进一步论证“义” 重于生命,不能“见利忘义” ,否则就是失掉了人所固有的“羞恶之心”。第二部分,呼应开头,点题: 不为物所惑,应为义所守。

1、“义重于生”的事例。 一豆:行人弗受,

乞人不屑。

2、不应为物所惑而失义。 一豆:从前不受 万钟:今天受之

3、总结照应:不失我本性。义重 于生失其本性(对比论证)(举例论证)1.本文论证的中心是什么?怎样提出来的? 生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;

二者不可得兼,舍生而取义者也。用比喻论证的方法引出论点2、最能体现孟子“人之初,性本善”思想的句子:

“非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”

3. “是心”直译为这种思想,那么这种思想到底指的是什么思想?舍生取义 义 羞恶之心

所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。 4、文中所说的“失其本心”中的“本心”指的是什么?有的人为什么会“失其本心”?

答:“本心”指的是善良的本性(羞恶之心)。 5.有的人会“失其本心”是为物欲所蔽。

课文原句是:万钟不辩礼义而受之。写作特点: 1、说理深入浅出,层层深入。 口腹之欲——道德之美。

2、运用对比论证、比喻论证、举例论证,富有论辩性。

中心思想:

本文以鱼和熊掌为喻,论述了人生的选择,阐述“生死”与“义”的关系,指出“义”的价值高于生命。应以“义”为重,应选择“舍生取义”的观点,同时对比了两种人生观,目的为了赞扬那些重义轻生、舍生取义的人,批判了那些苟且偷生、见利忘义的人。告诫我们不辨礼义而贪求富贵,见利忘义的行为是不可取的。本文论证方法 1.比喻论证

用比喻论证引出论点。以生活常理为喻引出生和义无法兼顾的情况下应该舍生而取义的结论(主旨)

2、举例论证

举“一箪食,一豆羹”为例告诉我们,看似微不足道的东西,关乎生命的时候,也能考验一个人的品德。

举“万钟”为例,说明丧失本心的表现。

3、对比论证

将“一箪食,一豆羹”与“万钟”作对比,让人认识到贪求富贵行为的不值得,也让人醒悟到本心的丧失是一个渐变的过程,人应该时时反省自己才行。第一部分 提出“舍生取义”的中心论点,并说明“义”的美德就是人所固有的, “义” 重于生命。分析结构:总---分 第二部分 举例进一步论证“义” 重于生命,不能“见利忘义” ,否则就是失掉了人所固有的“羞恶之心”。第一层(从开头至“舍生而取义者也”)以鱼与熊掌不可得兼而取熊掌为喻,引出生与义不可得兼则“舍生取义”的中心论点。

第二层(从“生亦我所欲”至“是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”)正反分析论证。第三层(本段最后一句)回到“性善论”上,说明“舍生取义”的美德,本来人人都有,只不过贤人不使它丧失罢了。第一段的层次:第一层:从正面论证不能见利忘义

第二层:从反面论证不能见利忘义第二部分层次:第三层:与第一部分结束呼应,把某些人的行为归纳为失其本心。作业:

背诵、翻译全文。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)