屈原列传知识点复习(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 屈原列传知识点复习(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 370.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-17 11:49:22 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

《屈原列传》

知识点复习

知识清单——文学文化常识

1.作者司马迁

字子长,生于龙门,西汉史学家、散文家。任太史令,后任中书令。被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。

2.《史记》

最初称为《太史公书》或《太史公记》、《太史记》,记载了上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史。纪传体史书,是中国历史上第一部纪传体通史。

《史记》规模巨大,体系完备,全书包括十二本纪(记历代帝王政绩)、三十世家(记诸侯国和汉代诸侯、勋贵兴亡)、七十列传(记重要人物的言行事迹,主要叙人臣,其中最后一篇为自序)、十表(大事年表)、八书(记各种典章制度记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用)。《史记》共一百三十篇。

《史记》

列为“二十四史”之首,与《汉书》、《后汉书》、《三国志》合称“前四史”

其首创的纪传体编史方法为后来历代“正史”所传承。

被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”

刘向等人认为此书“善序事理,辩而不华,质而不俚”。

3.屈原

名平,字原,

战国时期我国第一个伟大的浪漫主义诗人,

开创楚辞体诗歌新样式,

世界四大文化名人之一,

抒情长诗《离骚》,《天问》、《九歌》、《九章》等。

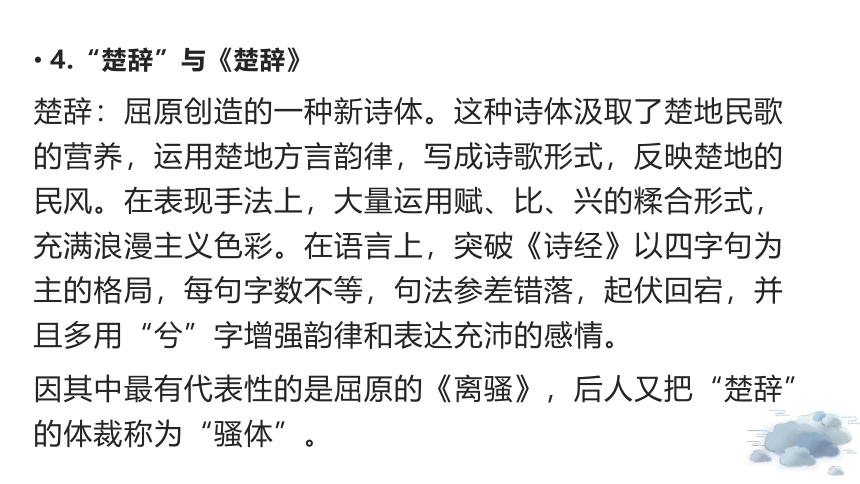

4.“楚辞”与《楚辞》

楚辞:屈原创造的一种新诗体。这种诗体汲取了楚地民歌的营养,运用楚地方言韵律,写成诗歌形式,反映楚地的民风。在表现手法上,大量运用赋、比、兴的糅合形式,充满浪漫主义色彩。在语言上,突破《诗经》以四字句为主的格局,每句字数不等,句法参差错落,起伏回宕,并且多用“兮”字增强韵律和表达充沛的感情。

因其中最有代表性的是屈原的《离骚》,后人又把“楚辞”的体裁称为“骚体”。

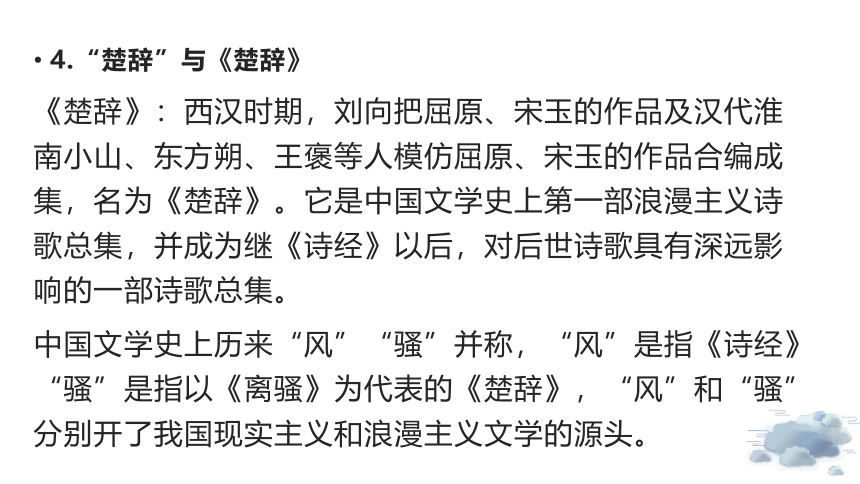

4.“楚辞”与《楚辞》

《楚辞》:西汉时期,刘向把屈原、宋玉的作品及汉代淮南小山、东方朔、王褒等人模仿屈原、宋玉的作品合编成集,名为《楚辞》。它是中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集,并成为继《诗经》以后,对后世诗歌具有深远影响的一部诗歌总集。

中国文学史上历来“风”“骚”并称,“风”是指《诗经》 “骚”是指以《离骚》为代表的《楚辞》,“风”和“骚”分别开了我国现实主义和浪漫主义文学的源头。

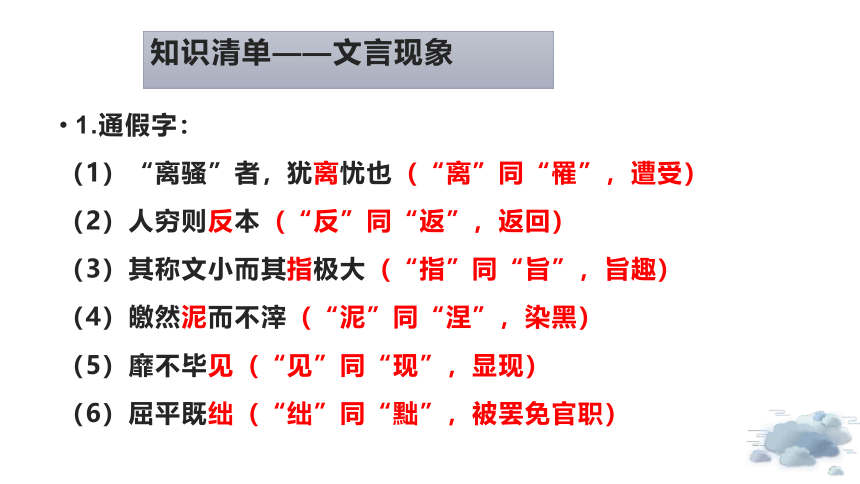

知识清单——文言现象

1.通假字:

(1)“离骚”者,犹离忧也(“离”同“罹”,遭受)

(2)人穷则反本(“反”同“返”,返回)

(3)其称文小而其指极大(“指”同“旨”,旨趣)

(4)皦然泥而不滓(“泥”同“涅”,染黑)

(5)靡不毕见(“见”同“现”,显现)

(6)屈平既绌(“绌”同“黜”,被罢免官职)

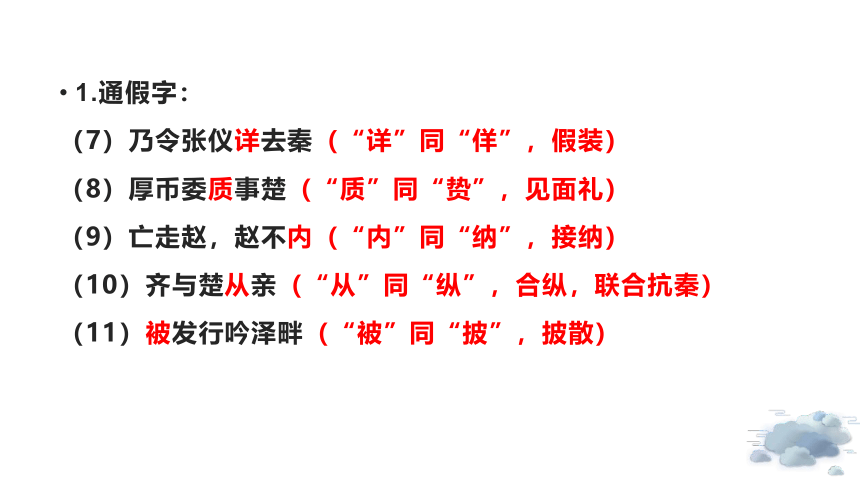

1.通假字:

(7)乃令张仪详去秦(“详”同“佯”,假装)

(8)厚币委质事楚(“质”同“贽”,见面礼)

(9)亡走赵,赵不内(“内”同“纳”,接纳)

(10)齐与楚从亲(“从”同“纵”,合纵,联合抗秦)

(11)被发行吟泽畔(“被”同“披”,披散)

2.古今异义

(1)明年,秦割汉中地与楚以和

(古义:第二年 今义:今年的下一年 )

(2)而设诡辩于怀王之宠姬郑袖

(古义:说假话 今义:无理狡辩 )

(3)颜色憔悴,形容枯槁

(古义:脸色,面容 今义:色彩,是通过视觉对光所产生的印象)

(古义:外貌,模样 今义:对事物的形象或性质加以描述)

2.古今异义

(4)然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏

(古义:言语举动适度、得体 今义:不慌不忙 )

(5)《国风》好色而不淫

(古义:喜好描写男女恋情 今义:即沉溺于情欲)

(6)其存君兴国而欲反复之

(古义:返回楚国恢复国家 今义:一遍又一遍,颠来倒去)

(7)而能与世推移

(古义:变化 今义:移动)

3.一词多义

(1)志

博闻强志(动词,记)

推此志也,虽与日月争光可也(名词,志向、品行)

一篇之中三致志焉(名词,意愿)

其志洁,其行廉 (名词,品行)

拓展迁移:

既出,得其船,便扶向路,处处志之 (动词,作标志)

《聊斋志异》 (动词,记述)

《项脊轩志》 (名词,表一种记事的文体)

(2)疏

王怒而疏屈平(动词,疏远)

拓展迁移

以疏为美,密则无态

以金笼进上,细疏其能

谏太宗十思疏

恭疏短引,一言均赋,四韵俱成

十三经注疏

(形容词,稀疏)

(动词,陈述)

(名词,奏章,古代大臣向君主上书言事的文体)

(名词,注解的一种,为“注”作注的文字)

(动词,写)

(3)属

屈平属草稿未定 (动词,写作 )

拓展迁移

亡国破家相随属 (动词,连接)

属予作文以记之 (动词 通“嘱”,嘱托)

十三学得琵琶成,名属教坊第一部 (属于)

在骨髓,司命之所属 (动词,掌管 )

神情与苏、黄不属 (动词,类似 )

有宁越……之属为之谋 (名词,类,这些人)

吾属今为之虏也 (名词,用在人称后面,表复数。吾属,我们)

若属皆且为所虏 (若属,你们这些人)

高考迁移

⒈(18全国卷2)其有放牛者,辄云以属稚子(王涣)。

⒉(18浙江卷)又有郓(yùn)州牧怒属令之清直与己异者。

⒊(17山东)太清之乱,亲属散亡

⒋(16江苏)爰书例应属我,我勿受。

1.隶属,归属,附属

2.下属

3.类,这类人。有血统关系的人

4.隶属,归属

(4)伐

每一令出,平伐其功

其后秦欲伐齐

拓展迁移

口诛笔伐

伐薪烧炭南山中

上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵

此五霸之伐也

摐金伐鼓下榆关 (动词,敲打)

(动词,夸耀,自夸)

(动词,讨伐,进攻)

(动词,声讨)

(动词,砍伐)

(动词,战胜,打败)

(名词,功业)

(5)举

举类迩而见义远(动词,列举)

举贤以自佐(动词,提拔,推举)

举世混浊而我独清(副词,皆,全)

【伐冰之家】指贵族豪门之家。古代卿大夫以上的贵族丧祭时才能用冰,伐冰即凿痧窖取冰。

【伐柯人】媒人。

【伐性之斧】砍伐生命的利斧,比喻损害身心的事情。白居易《寄卢少卿》:艳声与丽色,真为伐性刀。

(6)一

冀幸君之一悟 (副词,一旦)

俗之一改 (副词,全部、全都)

一篇之中三致志焉 (数词)

拓展迁移

六王毕,四海一 (动词,统一)

而或长烟一空,一碧万顷 (副词,完全)

吾对曰:‘定于一。’‘孰能一之’ (动词,统一)

(7)闻

博闻强志 (名词,学识,见闻)

拓展迁移

忽闻门外虫鸣

初闻涕泪满衣裳

能谤讥于市朝,闻寡人之耳者

生乎吾前,其闻道也固先乎吾

况草野之无闻者欤

无何,宰以卓异闻

以勇气闻于诸侯

(动词,听见)

(动词,听说)

(使动用法,使……听取。)

(动词,懂得,明白)

(名词,声望,声名)

(动词,闻名)

(动词,闻名,出名)

4.词类活用

活用为状语

(1)入则与王图议国事,以出号令;

出则接遇宾客,应对诸侯

(2)蝉蜕于浊秽

(3)其后楚日以削

(4)内惑于郑袖,外欺于张仪

(5)厚币委质事楚

形容词活用为名词

(1) 谗谄之蔽明也

(2)邪曲之害公也

(3)方正之不容也

形容词作动词

卒使上官大夫短屈原于顷襄王

明道德之广崇

名词作动词

时秦昭天与楚婚

然皆祖屈原之从容辞令

使动用法

亡国破家相随属

存君兴国而欲反复之

意动用法

同死生,轻去就

5.文言句式

(1)“离骚”者,犹离忧也。

(2)天者,人之始也

(3)秦,虎狼之国。

(4)此不知人之祸也

(5)屈原者,名平,楚之同姓也。

(6)遂绝齐

(7)复之秦,竟死于秦而归葬。

判断句

省略句

(8)方正之不容也

(9)信而见疑,忠而被谤

(10)身客死于秦,为天下笑

(11)内惑于郑袖,外欺于张仪

(12)数十年,竟为秦所灭

(13)是以见放

(14)夫圣人者,不凝滞于物

5.文言句式

被动句

被动句的形式

1、无专门词语 锲而不舍,金石可镂。

兵挫地削,亡其六郡。

2、介词“于” 内惑于郑袖,外欺于张仪。

先发制人,后发制于人。

3、介词“见” 众人皆醉而我独醒,是以见放。

4、“见……于” 臣恐见欺于王而负赵。

吾长见笑于大方之家。

5、介词“为” 身客死于秦,为天下笑。

6、“为……所” 夫直议者 ,不为人所容。

其后楚日益削,数十年,竟为秦所灭

7、“为所” 不者,若属皆为所虏。

8、介词“被” 信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?

(15)而设诡辩于怀王之宠姬郑袖

(16)卒使上官大夫短屈原于顷襄王

(17)以深入击秦,战于蓝田

(18)人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎

(19)莫不欲求忠以自为,举贤以自佐

5.文言句式

倒装句

状语后置

定语后置

宾语前置

6.固定结构

奈何绝秦欢

安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?

怀瑾握瑜:比喻人具有纯洁优美的品德。

博闻强志:见识广博,记忆力强。又作“博闻强记”“博闻强识”。

随波逐流 :比喻无原则、无立场地与世相沉浮。

弹冠振衣 :整洁衣冠。

与世推移: 随着世道的变化而变化以合时宜。

( 表疑问,怎么。 )

( 表反问,怎么……呢 )

7.成语典故

《屈原列传》

知识点复习

知识清单——文学文化常识

1.作者司马迁

字子长,生于龙门,西汉史学家、散文家。任太史令,后任中书令。被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。

2.《史记》

最初称为《太史公书》或《太史公记》、《太史记》,记载了上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史。纪传体史书,是中国历史上第一部纪传体通史。

《史记》规模巨大,体系完备,全书包括十二本纪(记历代帝王政绩)、三十世家(记诸侯国和汉代诸侯、勋贵兴亡)、七十列传(记重要人物的言行事迹,主要叙人臣,其中最后一篇为自序)、十表(大事年表)、八书(记各种典章制度记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用)。《史记》共一百三十篇。

《史记》

列为“二十四史”之首,与《汉书》、《后汉书》、《三国志》合称“前四史”

其首创的纪传体编史方法为后来历代“正史”所传承。

被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”

刘向等人认为此书“善序事理,辩而不华,质而不俚”。

3.屈原

名平,字原,

战国时期我国第一个伟大的浪漫主义诗人,

开创楚辞体诗歌新样式,

世界四大文化名人之一,

抒情长诗《离骚》,《天问》、《九歌》、《九章》等。

4.“楚辞”与《楚辞》

楚辞:屈原创造的一种新诗体。这种诗体汲取了楚地民歌的营养,运用楚地方言韵律,写成诗歌形式,反映楚地的民风。在表现手法上,大量运用赋、比、兴的糅合形式,充满浪漫主义色彩。在语言上,突破《诗经》以四字句为主的格局,每句字数不等,句法参差错落,起伏回宕,并且多用“兮”字增强韵律和表达充沛的感情。

因其中最有代表性的是屈原的《离骚》,后人又把“楚辞”的体裁称为“骚体”。

4.“楚辞”与《楚辞》

《楚辞》:西汉时期,刘向把屈原、宋玉的作品及汉代淮南小山、东方朔、王褒等人模仿屈原、宋玉的作品合编成集,名为《楚辞》。它是中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集,并成为继《诗经》以后,对后世诗歌具有深远影响的一部诗歌总集。

中国文学史上历来“风”“骚”并称,“风”是指《诗经》 “骚”是指以《离骚》为代表的《楚辞》,“风”和“骚”分别开了我国现实主义和浪漫主义文学的源头。

知识清单——文言现象

1.通假字:

(1)“离骚”者,犹离忧也(“离”同“罹”,遭受)

(2)人穷则反本(“反”同“返”,返回)

(3)其称文小而其指极大(“指”同“旨”,旨趣)

(4)皦然泥而不滓(“泥”同“涅”,染黑)

(5)靡不毕见(“见”同“现”,显现)

(6)屈平既绌(“绌”同“黜”,被罢免官职)

1.通假字:

(7)乃令张仪详去秦(“详”同“佯”,假装)

(8)厚币委质事楚(“质”同“贽”,见面礼)

(9)亡走赵,赵不内(“内”同“纳”,接纳)

(10)齐与楚从亲(“从”同“纵”,合纵,联合抗秦)

(11)被发行吟泽畔(“被”同“披”,披散)

2.古今异义

(1)明年,秦割汉中地与楚以和

(古义:第二年 今义:今年的下一年 )

(2)而设诡辩于怀王之宠姬郑袖

(古义:说假话 今义:无理狡辩 )

(3)颜色憔悴,形容枯槁

(古义:脸色,面容 今义:色彩,是通过视觉对光所产生的印象)

(古义:外貌,模样 今义:对事物的形象或性质加以描述)

2.古今异义

(4)然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏

(古义:言语举动适度、得体 今义:不慌不忙 )

(5)《国风》好色而不淫

(古义:喜好描写男女恋情 今义:即沉溺于情欲)

(6)其存君兴国而欲反复之

(古义:返回楚国恢复国家 今义:一遍又一遍,颠来倒去)

(7)而能与世推移

(古义:变化 今义:移动)

3.一词多义

(1)志

博闻强志(动词,记)

推此志也,虽与日月争光可也(名词,志向、品行)

一篇之中三致志焉(名词,意愿)

其志洁,其行廉 (名词,品行)

拓展迁移:

既出,得其船,便扶向路,处处志之 (动词,作标志)

《聊斋志异》 (动词,记述)

《项脊轩志》 (名词,表一种记事的文体)

(2)疏

王怒而疏屈平(动词,疏远)

拓展迁移

以疏为美,密则无态

以金笼进上,细疏其能

谏太宗十思疏

恭疏短引,一言均赋,四韵俱成

十三经注疏

(形容词,稀疏)

(动词,陈述)

(名词,奏章,古代大臣向君主上书言事的文体)

(名词,注解的一种,为“注”作注的文字)

(动词,写)

(3)属

屈平属草稿未定 (动词,写作 )

拓展迁移

亡国破家相随属 (动词,连接)

属予作文以记之 (动词 通“嘱”,嘱托)

十三学得琵琶成,名属教坊第一部 (属于)

在骨髓,司命之所属 (动词,掌管 )

神情与苏、黄不属 (动词,类似 )

有宁越……之属为之谋 (名词,类,这些人)

吾属今为之虏也 (名词,用在人称后面,表复数。吾属,我们)

若属皆且为所虏 (若属,你们这些人)

高考迁移

⒈(18全国卷2)其有放牛者,辄云以属稚子(王涣)。

⒉(18浙江卷)又有郓(yùn)州牧怒属令之清直与己异者。

⒊(17山东)太清之乱,亲属散亡

⒋(16江苏)爰书例应属我,我勿受。

1.隶属,归属,附属

2.下属

3.类,这类人。有血统关系的人

4.隶属,归属

(4)伐

每一令出,平伐其功

其后秦欲伐齐

拓展迁移

口诛笔伐

伐薪烧炭南山中

上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵

此五霸之伐也

摐金伐鼓下榆关 (动词,敲打)

(动词,夸耀,自夸)

(动词,讨伐,进攻)

(动词,声讨)

(动词,砍伐)

(动词,战胜,打败)

(名词,功业)

(5)举

举类迩而见义远(动词,列举)

举贤以自佐(动词,提拔,推举)

举世混浊而我独清(副词,皆,全)

【伐冰之家】指贵族豪门之家。古代卿大夫以上的贵族丧祭时才能用冰,伐冰即凿痧窖取冰。

【伐柯人】媒人。

【伐性之斧】砍伐生命的利斧,比喻损害身心的事情。白居易《寄卢少卿》:艳声与丽色,真为伐性刀。

(6)一

冀幸君之一悟 (副词,一旦)

俗之一改 (副词,全部、全都)

一篇之中三致志焉 (数词)

拓展迁移

六王毕,四海一 (动词,统一)

而或长烟一空,一碧万顷 (副词,完全)

吾对曰:‘定于一。’‘孰能一之’ (动词,统一)

(7)闻

博闻强志 (名词,学识,见闻)

拓展迁移

忽闻门外虫鸣

初闻涕泪满衣裳

能谤讥于市朝,闻寡人之耳者

生乎吾前,其闻道也固先乎吾

况草野之无闻者欤

无何,宰以卓异闻

以勇气闻于诸侯

(动词,听见)

(动词,听说)

(使动用法,使……听取。)

(动词,懂得,明白)

(名词,声望,声名)

(动词,闻名)

(动词,闻名,出名)

4.词类活用

活用为状语

(1)入则与王图议国事,以出号令;

出则接遇宾客,应对诸侯

(2)蝉蜕于浊秽

(3)其后楚日以削

(4)内惑于郑袖,外欺于张仪

(5)厚币委质事楚

形容词活用为名词

(1) 谗谄之蔽明也

(2)邪曲之害公也

(3)方正之不容也

形容词作动词

卒使上官大夫短屈原于顷襄王

明道德之广崇

名词作动词

时秦昭天与楚婚

然皆祖屈原之从容辞令

使动用法

亡国破家相随属

存君兴国而欲反复之

意动用法

同死生,轻去就

5.文言句式

(1)“离骚”者,犹离忧也。

(2)天者,人之始也

(3)秦,虎狼之国。

(4)此不知人之祸也

(5)屈原者,名平,楚之同姓也。

(6)遂绝齐

(7)复之秦,竟死于秦而归葬。

判断句

省略句

(8)方正之不容也

(9)信而见疑,忠而被谤

(10)身客死于秦,为天下笑

(11)内惑于郑袖,外欺于张仪

(12)数十年,竟为秦所灭

(13)是以见放

(14)夫圣人者,不凝滞于物

5.文言句式

被动句

被动句的形式

1、无专门词语 锲而不舍,金石可镂。

兵挫地削,亡其六郡。

2、介词“于” 内惑于郑袖,外欺于张仪。

先发制人,后发制于人。

3、介词“见” 众人皆醉而我独醒,是以见放。

4、“见……于” 臣恐见欺于王而负赵。

吾长见笑于大方之家。

5、介词“为” 身客死于秦,为天下笑。

6、“为……所” 夫直议者 ,不为人所容。

其后楚日益削,数十年,竟为秦所灭

7、“为所” 不者,若属皆为所虏。

8、介词“被” 信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?

(15)而设诡辩于怀王之宠姬郑袖

(16)卒使上官大夫短屈原于顷襄王

(17)以深入击秦,战于蓝田

(18)人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎

(19)莫不欲求忠以自为,举贤以自佐

5.文言句式

倒装句

状语后置

定语后置

宾语前置

6.固定结构

奈何绝秦欢

安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?

怀瑾握瑜:比喻人具有纯洁优美的品德。

博闻强志:见识广博,记忆力强。又作“博闻强记”“博闻强识”。

随波逐流 :比喻无原则、无立场地与世相沉浮。

弹冠振衣 :整洁衣冠。

与世推移: 随着世道的变化而变化以合时宜。

( 表疑问,怎么。 )

( 表反问,怎么……呢 )

7.成语典故

同课章节目录