高中语文期末专区作文训练(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文期末专区作文训练(共17张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 259.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-17 12:24:03 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

漫画材料作文训练

了解漫画,掌握特点

定义: 从生活现象中取材,通过夸张、比喻、象征等手法讽刺、批评或表扬某些人和事。

特点:

1.有针对性

2.捕捉人事物的本质特征

3.运用变形、夸张、比喻等手法

4.具有幽默或讽刺的效果

漫画的构成

注释(可以没有):是对画面情景的提示与注解。

主体:是画面各“因素”构成的情景;

标题(可以没有):即题目,往往告知或暗示漫画的主题思想。

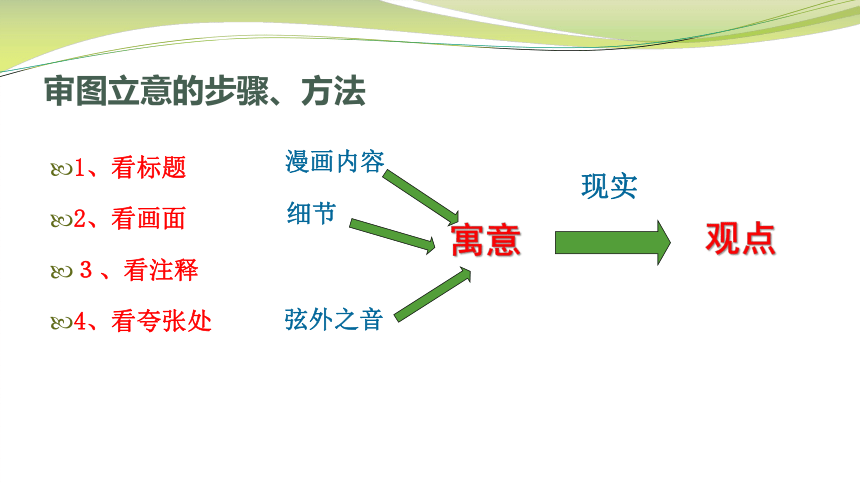

审图立意的步骤、方法

1、看标题

2、看画面

3、看注释

4、看夸张处

寓意

观点

漫画内容

现实

细节

弦外之音

阅读下面的漫画材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

要求:结合材料的内容和寓意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。

审题

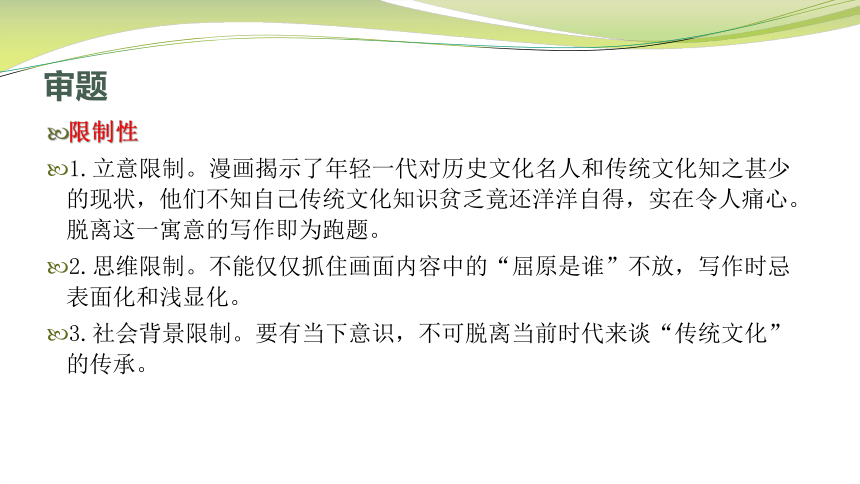

限制性

1.立意限制。漫画揭示了年轻一代对历史文化名人和传统文化知之甚少的现状,他们不知自己传统文化知识贫乏竟还洋洋自得,实在令人痛心。脱离这一寓意的写作即为跑题。

2.思维限制。不能仅仅抓住画面内容中的“屈原是谁”不放,写作时忌表面化和浅显化。

3.社会背景限制。要有当下意识,不可脱离当前时代来谈“传统文化”的传承。

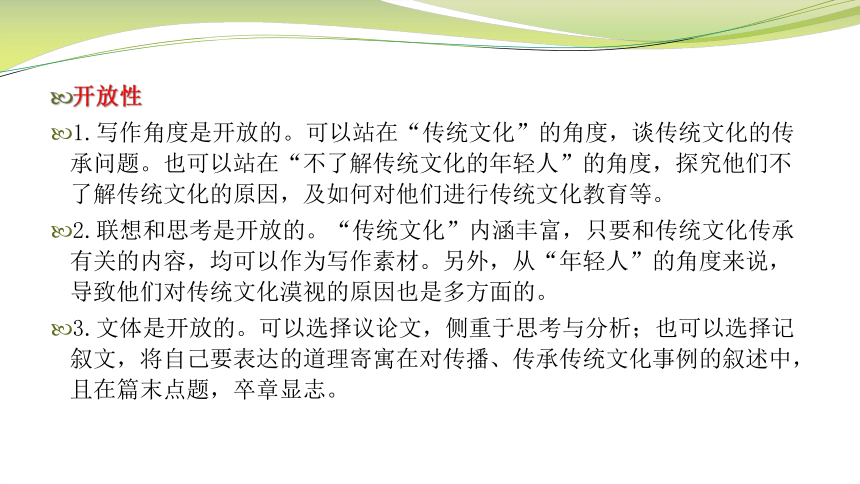

开放性

1.写作角度是开放的。可以站在“传统文化”的角度,谈传统文化的传承问题。也可以站在“不了解传统文化的年轻人”的角度,探究他们不了解传统文化的原因,及如何对他们进行传统文化教育等。

2.联想和思考是开放的。“传统文化”内涵丰富,只要和传统文化传承有关的内容,均可以作为写作素材。另外,从“年轻人”的角度来说,导致他们对传统文化漠视的原因也是多方面的。

3.文体是开放的。可以选择议论文,侧重于思考与分析;也可以选择记叙文,将自己要表达的道理寄寓在对传播、传承传统文化事例的叙述中,且在篇末点题,卒章显志。

立意

1.增强文化认同,弘扬民族文化;

2.树立文化自信,传播传统文化;

3.弘扬传统文化,我们责无旁贷;

4.向年轻一代传播传统文化刻不容缓;

5.学校、家庭、社会应携起手来,营造传承传统文化的良性环境。

传统不容亵渎,历史需要铭记

传统文化遗产是国家之瑰宝,历史文化名人民族之骄傲。没有文化底蕴的民族是不能屹立于世界之林,不尊重历史文化名人的人肤浅而可悲。如漫画中的四个青少年,竟荒唐地认为:屈原是个歌手唱过《离骚》,是个厨师发明了粽子,是个医生唤做大夫,是运动员跳过江……中国传统文化在乱炖中变了味,历史文化名人在恶搞中丢了精气神,可叹,可悲!(引:描述画面,概述材料,提出观点)

龚自珍说:“灭人之国,必先去其史。”要一个民族灭亡,首要方法是让它自己践踏其民族历史,解构其民族文化,涤荡其民族自信,破坏其民族认同感。

在泛娱乐化的时代,影视节目毫无底线,网络恶搞如日中天:贾玲在《木兰从军》小品中“身穿古装,嘴啃烧鸡走上舞台,将中国古代巾帼英雄花木兰,恶搞成贪吃、不孝、胸无大志、贪生怕死的傻大妞形象”;唐代诗人杜甫的涂鸦图片在微博上疯转:脑洞大开的网友纷纷为“杜甫”形象进行再创作,杜甫时而手扛机枪,时而挥刀切瓜,时而身骑白马,时而脚踏摩托。杜甫的这一系列形象被网友戏称为“杜甫很忙”;历史是用来穿越的,雷锋是用来赶时髦的,黄河大合唱是用来出洋相的,荆轲是女的……(反面论证,排比论据,批评错误做法)

没有严肃,没有正经,没有是非,所有的所有都成了雷人的闹剧,这个被娱乐的时代,傻傻分不清楚。当浮躁的气息蔓延开来,当恶搞的风气如日中天,当颠覆历史传统的背后藏的全是国人扭曲的心理,何谈雄狮梦醒?何谈中国崛起?(透过现象探究原因,发出正告,当头棒喝)

宋玉《风赋》有言:风起于青萍之末,浪成于微澜之间。对于历史文化的传承和历史文化名人的尊重,我们要从日常入手,从细节做起。

写好方块字,记诵三字经,学好文言文,欣赏古诗词,深入了解李白、杜甫、白居易等,过好中国传统节日,参与非物质文化遗产保护……诸如此类举动都是在践行传统,传承文化,都是在向历史和历史文化名人致敬。(提出可行之道)

近年来,《中华好诗词》《中国诗词大会》《见字如面》《朗读者》《中国民歌大会》《国家宝藏》等系列具有人文情怀的文化类节目集体走红,深受观众喜爱,掀起了一股股弘扬中国传统文化的热潮,我们要从中汲取营养,并甘之如饴。(以具体论据加持)

铃溪古镇的折子戏咿呀了千载,唱醉了晚归的灵魂;川西成都的皮影在夜幕中跳动,唤醒了倦怠的星空;蜀中自贡的龚扇伴随着历史的暑气,搅动了倾城的清新……孔丘、屈原、岳飞、鲁迅众多历史文化名人,个个栩栩如生,神采飞扬,从历史的深处正向我们走来。(让传统文化和历史文化名人在新时代焕发新生)

时代的车轮缓缓向前,时而顺达,时而阻滞,执辔的车夫满脸从容——无言坚持,默默守候,是对历史的致敬。(卒章显志)

阅读下面的漫画材料,根据要求写一篇不少于800字的作文。

要求:结合材料的内容和寓意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题。

审题

标题:“今胜昔”

画面及注释:有四个人,第一个是拿着《红楼梦》的曹雪芹,上面写着“我写了10年”;第二个是拿着《本草纲目》的李时珍,上面写着“我写了30年”;第三个是拿着《游记》的徐霞客,上面写着“我写了34年”;最后一个是拿着一摞书的当代人,写着“我两年出了4本”。

寓意:古人做学问,是实实在在做学问,态度严谨,慢工出细活;

今人“做学问”,恐怕是为“赚钱”,不管书的质量,一味追求速度。

立意

1.抵制诱惑,踏踏实实做学问;

2.浮躁与踏实;

3.时代呼唤“工匠精神”。

“一生择一事”足矣

读了漫画《今胜昔》让我感慨颇深,两年出4本书,这“飞一般”的速度, 10年甚至几十年写一本书与之相比真是“弱爆了”。然而,真的是“今胜昔”吗?恐怕“胜”的是“数量”,败的是“质量”吧。这让我想起一句老话,“慢工出细活”,当今社会,尤其是青少年,一定要懂得这个道理,有时“一生择一事”足矣。(引:概述材料,提出观点)

2016年4月,《白鹿原》作者陈忠实的去世,引发了全社会对于这位秉持“一生择一事”严肃创作态度的作家的追忆。陈忠实是一个“纯粹”的作家。他的创作生涯长达50余年,一生为文学而努力。为了让自己完全融入写作氛围,他从省作协大院搬到乡下独居;为写这部小说,他打了无数遍腹稿,阅读了大量经典名著和非文学书籍;在正式动笔前,他借助短篇写作,为这部长篇进行形式上的探索;而整个创作过程,又花了陈忠实整整6年时间。他把全部时间都花在写作这件事情上,是在用自己的人生长度去丈量文学的高度。《白鹿原》几乎耗尽了陈忠实的全部气力,却也让他抵达自己的人生巅峰。(论据一)

当今多元化社会,为每个人,特别是青年人的理想实现增添了无穷可能。有些人在经历不断的尝试、选择、努力后,找到自己的职业方向,也有些人在这种过程中,展现出多方面的才华,在不同领域取得成功,这些都是时代进步的表现。然而,这种环境下也容易滋生出浮躁心态,追名逐利的社会氛围让“一生择一事”显得十分“奢侈”。一段时间里,所谓“成名要趁早”,在社会上有了一定的认同。踏实认真地做小事、做一件小事的社会土壤,正日益贫瘠。(议:分析原因,正反对比)

寻求个性独立、个人价值实现,这些都无可厚非,然而,那些一生择一事,把个人的选择与国家的需求相呼应的成功者,也为我们提供了另一种解读时代精神的视角。(议:递进)

前段时间,电视上报道了一则新闻,中国传媒大学教授车洪才36年编250万字《普什图语汉语词典》。普什图语是阿富汗的官方语言之一,我国掌握这门语言的不到100人。编纂这本字典,最初是完成国家培养非通用语种人才的任务。后来有关部门把这件事都忘记了,车教授却在没有一分钱稿费的情况下自己垫钱坚持把字典编完。如今,《普什图语汉语词典》在我国对外开放和“一带一路”建设中发挥着越来越重要的作用。车洪才用自己的坚守实现了年轻时的自勉:奋少壮之勇力,攫智库之珍奇,建丰伟之功,立不灭之绩,完终身之夙愿,尽人世之大义。(论据二)

任正非和华为公司,是另一个“一生择一事”成就的传奇。当问及任正非成功的密码是什么,他的回答是:“坚持只做一件事”,不炒股、不做房地产、不上市,28年坚定不移只对准通信领域这个“城墙口”冲锋。(论据三)

世易时移,青年群体始终是推动国家创新和进步,保持国家竞争力的重要力量。虽然今天的青年不同以往,个性更加独立、思想更趋多元,然而,不管世事如何变迁,“一生择一事”应当是每个时代青年人的永恒功课。不管人生目标多么宏大,理想多么高远,只有秉持一生坚持做好一件事这个基本信仰,才可能成为具有新认识、新观念和新作为的“新青年”。(联)

正可谓“不能胜寸心,安能胜苍穹”。车洪才教授的“一生一本词典”、陈忠实的“一生一部作品”、任正非的“一生攻陷一道‘城墙口’”,他们的成功,正是充满理想,并为之倾尽全力不懈奋斗的结果。这种一生择一事的坚守,无论成功与否,都会让我们拥有因奋斗而充实无悔的人生。(总结论据,强调主旨)

期盼着我们的青少年都懂得这其中的道理,这样才可能真的做到“今胜昔”。(结:提出希望)

漫画材料作文训练

了解漫画,掌握特点

定义: 从生活现象中取材,通过夸张、比喻、象征等手法讽刺、批评或表扬某些人和事。

特点:

1.有针对性

2.捕捉人事物的本质特征

3.运用变形、夸张、比喻等手法

4.具有幽默或讽刺的效果

漫画的构成

注释(可以没有):是对画面情景的提示与注解。

主体:是画面各“因素”构成的情景;

标题(可以没有):即题目,往往告知或暗示漫画的主题思想。

审图立意的步骤、方法

1、看标题

2、看画面

3、看注释

4、看夸张处

寓意

观点

漫画内容

现实

细节

弦外之音

阅读下面的漫画材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。

要求:结合材料的内容和寓意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。

审题

限制性

1.立意限制。漫画揭示了年轻一代对历史文化名人和传统文化知之甚少的现状,他们不知自己传统文化知识贫乏竟还洋洋自得,实在令人痛心。脱离这一寓意的写作即为跑题。

2.思维限制。不能仅仅抓住画面内容中的“屈原是谁”不放,写作时忌表面化和浅显化。

3.社会背景限制。要有当下意识,不可脱离当前时代来谈“传统文化”的传承。

开放性

1.写作角度是开放的。可以站在“传统文化”的角度,谈传统文化的传承问题。也可以站在“不了解传统文化的年轻人”的角度,探究他们不了解传统文化的原因,及如何对他们进行传统文化教育等。

2.联想和思考是开放的。“传统文化”内涵丰富,只要和传统文化传承有关的内容,均可以作为写作素材。另外,从“年轻人”的角度来说,导致他们对传统文化漠视的原因也是多方面的。

3.文体是开放的。可以选择议论文,侧重于思考与分析;也可以选择记叙文,将自己要表达的道理寄寓在对传播、传承传统文化事例的叙述中,且在篇末点题,卒章显志。

立意

1.增强文化认同,弘扬民族文化;

2.树立文化自信,传播传统文化;

3.弘扬传统文化,我们责无旁贷;

4.向年轻一代传播传统文化刻不容缓;

5.学校、家庭、社会应携起手来,营造传承传统文化的良性环境。

传统不容亵渎,历史需要铭记

传统文化遗产是国家之瑰宝,历史文化名人民族之骄傲。没有文化底蕴的民族是不能屹立于世界之林,不尊重历史文化名人的人肤浅而可悲。如漫画中的四个青少年,竟荒唐地认为:屈原是个歌手唱过《离骚》,是个厨师发明了粽子,是个医生唤做大夫,是运动员跳过江……中国传统文化在乱炖中变了味,历史文化名人在恶搞中丢了精气神,可叹,可悲!(引:描述画面,概述材料,提出观点)

龚自珍说:“灭人之国,必先去其史。”要一个民族灭亡,首要方法是让它自己践踏其民族历史,解构其民族文化,涤荡其民族自信,破坏其民族认同感。

在泛娱乐化的时代,影视节目毫无底线,网络恶搞如日中天:贾玲在《木兰从军》小品中“身穿古装,嘴啃烧鸡走上舞台,将中国古代巾帼英雄花木兰,恶搞成贪吃、不孝、胸无大志、贪生怕死的傻大妞形象”;唐代诗人杜甫的涂鸦图片在微博上疯转:脑洞大开的网友纷纷为“杜甫”形象进行再创作,杜甫时而手扛机枪,时而挥刀切瓜,时而身骑白马,时而脚踏摩托。杜甫的这一系列形象被网友戏称为“杜甫很忙”;历史是用来穿越的,雷锋是用来赶时髦的,黄河大合唱是用来出洋相的,荆轲是女的……(反面论证,排比论据,批评错误做法)

没有严肃,没有正经,没有是非,所有的所有都成了雷人的闹剧,这个被娱乐的时代,傻傻分不清楚。当浮躁的气息蔓延开来,当恶搞的风气如日中天,当颠覆历史传统的背后藏的全是国人扭曲的心理,何谈雄狮梦醒?何谈中国崛起?(透过现象探究原因,发出正告,当头棒喝)

宋玉《风赋》有言:风起于青萍之末,浪成于微澜之间。对于历史文化的传承和历史文化名人的尊重,我们要从日常入手,从细节做起。

写好方块字,记诵三字经,学好文言文,欣赏古诗词,深入了解李白、杜甫、白居易等,过好中国传统节日,参与非物质文化遗产保护……诸如此类举动都是在践行传统,传承文化,都是在向历史和历史文化名人致敬。(提出可行之道)

近年来,《中华好诗词》《中国诗词大会》《见字如面》《朗读者》《中国民歌大会》《国家宝藏》等系列具有人文情怀的文化类节目集体走红,深受观众喜爱,掀起了一股股弘扬中国传统文化的热潮,我们要从中汲取营养,并甘之如饴。(以具体论据加持)

铃溪古镇的折子戏咿呀了千载,唱醉了晚归的灵魂;川西成都的皮影在夜幕中跳动,唤醒了倦怠的星空;蜀中自贡的龚扇伴随着历史的暑气,搅动了倾城的清新……孔丘、屈原、岳飞、鲁迅众多历史文化名人,个个栩栩如生,神采飞扬,从历史的深处正向我们走来。(让传统文化和历史文化名人在新时代焕发新生)

时代的车轮缓缓向前,时而顺达,时而阻滞,执辔的车夫满脸从容——无言坚持,默默守候,是对历史的致敬。(卒章显志)

阅读下面的漫画材料,根据要求写一篇不少于800字的作文。

要求:结合材料的内容和寓意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题。

审题

标题:“今胜昔”

画面及注释:有四个人,第一个是拿着《红楼梦》的曹雪芹,上面写着“我写了10年”;第二个是拿着《本草纲目》的李时珍,上面写着“我写了30年”;第三个是拿着《游记》的徐霞客,上面写着“我写了34年”;最后一个是拿着一摞书的当代人,写着“我两年出了4本”。

寓意:古人做学问,是实实在在做学问,态度严谨,慢工出细活;

今人“做学问”,恐怕是为“赚钱”,不管书的质量,一味追求速度。

立意

1.抵制诱惑,踏踏实实做学问;

2.浮躁与踏实;

3.时代呼唤“工匠精神”。

“一生择一事”足矣

读了漫画《今胜昔》让我感慨颇深,两年出4本书,这“飞一般”的速度, 10年甚至几十年写一本书与之相比真是“弱爆了”。然而,真的是“今胜昔”吗?恐怕“胜”的是“数量”,败的是“质量”吧。这让我想起一句老话,“慢工出细活”,当今社会,尤其是青少年,一定要懂得这个道理,有时“一生择一事”足矣。(引:概述材料,提出观点)

2016年4月,《白鹿原》作者陈忠实的去世,引发了全社会对于这位秉持“一生择一事”严肃创作态度的作家的追忆。陈忠实是一个“纯粹”的作家。他的创作生涯长达50余年,一生为文学而努力。为了让自己完全融入写作氛围,他从省作协大院搬到乡下独居;为写这部小说,他打了无数遍腹稿,阅读了大量经典名著和非文学书籍;在正式动笔前,他借助短篇写作,为这部长篇进行形式上的探索;而整个创作过程,又花了陈忠实整整6年时间。他把全部时间都花在写作这件事情上,是在用自己的人生长度去丈量文学的高度。《白鹿原》几乎耗尽了陈忠实的全部气力,却也让他抵达自己的人生巅峰。(论据一)

当今多元化社会,为每个人,特别是青年人的理想实现增添了无穷可能。有些人在经历不断的尝试、选择、努力后,找到自己的职业方向,也有些人在这种过程中,展现出多方面的才华,在不同领域取得成功,这些都是时代进步的表现。然而,这种环境下也容易滋生出浮躁心态,追名逐利的社会氛围让“一生择一事”显得十分“奢侈”。一段时间里,所谓“成名要趁早”,在社会上有了一定的认同。踏实认真地做小事、做一件小事的社会土壤,正日益贫瘠。(议:分析原因,正反对比)

寻求个性独立、个人价值实现,这些都无可厚非,然而,那些一生择一事,把个人的选择与国家的需求相呼应的成功者,也为我们提供了另一种解读时代精神的视角。(议:递进)

前段时间,电视上报道了一则新闻,中国传媒大学教授车洪才36年编250万字《普什图语汉语词典》。普什图语是阿富汗的官方语言之一,我国掌握这门语言的不到100人。编纂这本字典,最初是完成国家培养非通用语种人才的任务。后来有关部门把这件事都忘记了,车教授却在没有一分钱稿费的情况下自己垫钱坚持把字典编完。如今,《普什图语汉语词典》在我国对外开放和“一带一路”建设中发挥着越来越重要的作用。车洪才用自己的坚守实现了年轻时的自勉:奋少壮之勇力,攫智库之珍奇,建丰伟之功,立不灭之绩,完终身之夙愿,尽人世之大义。(论据二)

任正非和华为公司,是另一个“一生择一事”成就的传奇。当问及任正非成功的密码是什么,他的回答是:“坚持只做一件事”,不炒股、不做房地产、不上市,28年坚定不移只对准通信领域这个“城墙口”冲锋。(论据三)

世易时移,青年群体始终是推动国家创新和进步,保持国家竞争力的重要力量。虽然今天的青年不同以往,个性更加独立、思想更趋多元,然而,不管世事如何变迁,“一生择一事”应当是每个时代青年人的永恒功课。不管人生目标多么宏大,理想多么高远,只有秉持一生坚持做好一件事这个基本信仰,才可能成为具有新认识、新观念和新作为的“新青年”。(联)

正可谓“不能胜寸心,安能胜苍穹”。车洪才教授的“一生一本词典”、陈忠实的“一生一部作品”、任正非的“一生攻陷一道‘城墙口’”,他们的成功,正是充满理想,并为之倾尽全力不懈奋斗的结果。这种一生择一事的坚守,无论成功与否,都会让我们拥有因奋斗而充实无悔的人生。(总结论据,强调主旨)

期盼着我们的青少年都懂得这其中的道理,这样才可能真的做到“今胜昔”。(结:提出希望)

同课章节目录