选择性必修一第三单元重难点解析与例题讲解(上) 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修一第三单元重难点解析与例题讲解(上) 课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-17 19:14:23 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

选择性必修一第三单元重难点解析与例题讲解(上)

【课程标准】

1、知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、礼治关系的讨论

2、知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段。

第8课 中国古代的法治教化

想一想:法律与教化之间的关系怎样?

提示:法律是国家统治的工具,着眼于防范惩处。

教化是社会治理的工具,着眼于教育和引导。

法律在违法前警示、事后惩戒

教化在违法前教育和引导

道德与法律的争论,也许是人类社会的一个永恒话题

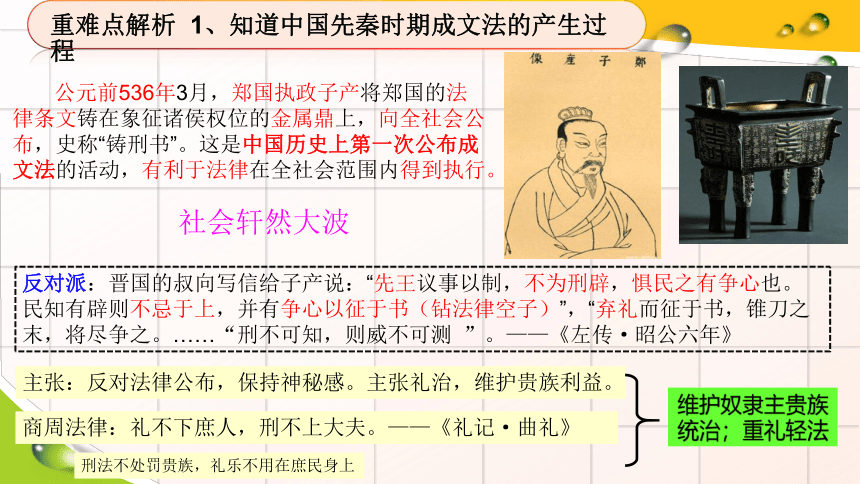

重难点解析 1、知道中国先秦时期成文法的产生过程

公元前536年3月,郑国执政子产将郑国的法律条文铸在象征诸侯权位的金属鼎上,向全社会公布,史称“铸刑书”。这是中国历史上第一次公布成文法的活动,有利于法律在全社会范围内得到执行。

社会轩然大波

反对派:晋国的叔向写信给子产说:“先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也。民知有辟则不忌于上,并有争心以征于书(钻法律空子)”,“弃礼而征于书,锥刀之末,将尽争之。……“刑不可知,则威不可测 ”。——《左传·昭公六年》

主张:反对法律公布,保持神秘感。主张礼治,维护贵族利益。

商周法律:礼不下庶人,刑不上大夫。——《礼记·曲礼》

维护奴隶主贵族统治;重礼轻法

刑法不处罚贵族,礼乐不用在庶民身上

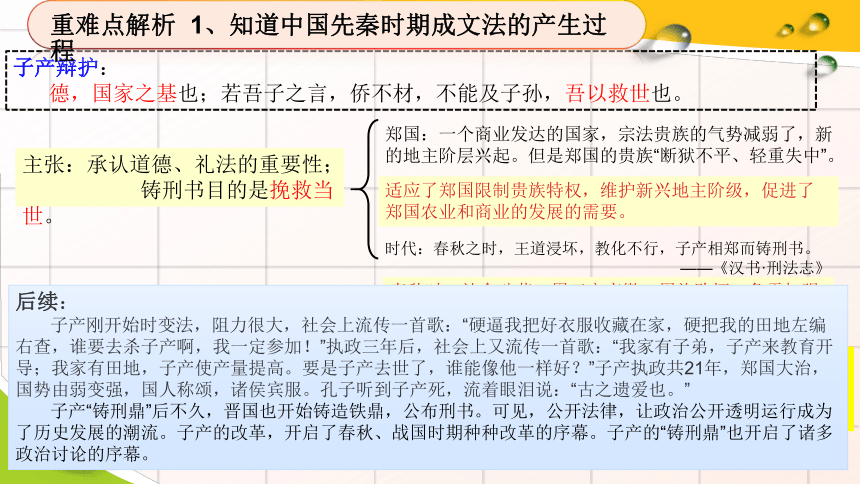

子产辩护:

德,国家之基也;若吾子之言,侨不材,不能及子孙,吾以救世也。

双方争论内容(表象)是:治国是以德(礼)为主还是以法为主。

主张:承认道德、礼法的重要性;

铸刑书目的是挽救当世。

郑国:一个商业发达的国家,宗法贵族的气势减弱了,新的地主阶层兴起。但是郑国的贵族“断狱不平、轻重失中”。

时代:春秋之时,王道浸坏,教化不行,子产相郑而铸刑书。

——《汉书·刑法志》

适应了郑国限制贵族特权,维护新兴地主阶级,促进了郑国农业和商业的发展的需要。

春秋时,社会动荡,周王室衰微,周礼败坏。急需加强法制建设。

双方争论实质是:是代表奴隶主贵族还是新兴地主阶级利益。

在春秋乱世中,叔向认为公开法律会危害贵族特权;

子产认为这是新兴地主阶级反贵族的特权。

作用:确立法律公开原则,为以后各国变法和依法治国奠基

总结早期德治与法治:

重难点解析 1、知道中国先秦时期成文法的产生过程

后续:

子产刚开始时变法,阻力很大,社会上流传一首歌:“硬逼我把好衣服收藏在家,硬把我的田地左编右查,谁要去杀子产啊,我一定参加!”执政三年后,社会上又流传一首歌:“我家有子弟,子产来教育开导;我家有田地,子产使产量提高。要是子产去世了,谁能像他一样好?”子产执政共21年,郑国大治,国势由弱变强,国人称颂,诸侯宾服。孔子听到子产死,流着眼泪说:“古之遗爱也。”

子产“铸刑鼎”后不久,晋国也开始铸造铁鼎,公布刑书。可见,公开法律,让政治公开透明运行成为了历史发展的潮流。子产的改革,开启了春秋、战国时期种种改革的序幕。子产的“铸刑鼎”也开启了诸多政治讨论的序幕。

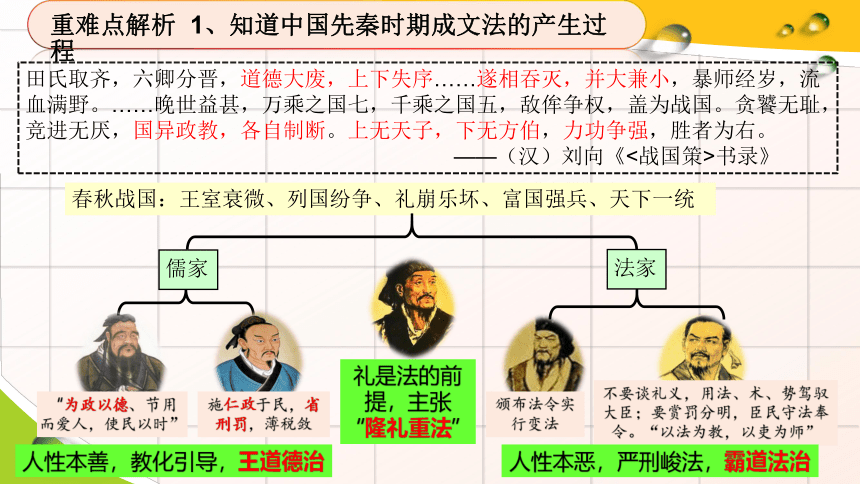

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。……晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——(汉)刘向《<战国策>书录》

春秋战国:王室衰微、列国纷争、礼崩乐坏、富国强兵、天下一统

儒家

法家

人性本善,教化引导,王道德治

“为政以德、节用而爱人,使民以时”

施仁政于民,省刑罚,薄税敛

颁布法令实行变法

不要谈礼义,用法、术、势驾驭大臣;要赏罚分明,臣民守法奉令。“以法为教,以吏为师”

人性本恶,严刑峻法,霸道法治

礼是法的前提,主张“隆礼重法”

重难点解析 1、知道中国先秦时期成文法的产生过程

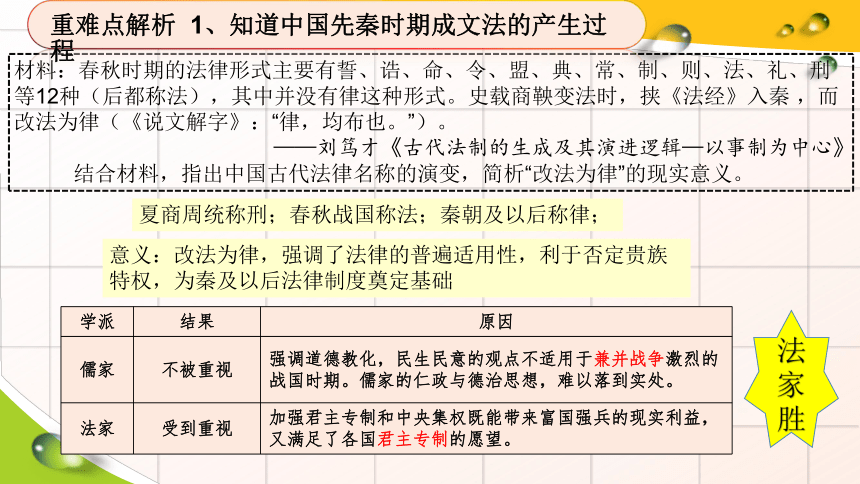

材料:春秋时期的法律形式主要有誓、诰、命、令、盟、典、常、制、则、法、礼、刑等12种(后都称法),其中并没有律这种形式。史载商鞅变法时,挟《法经》入秦 ,而改法为律(《说文解字》:“律,均布也。”)。

——刘笃才《古代法制的生成及其演进逻辑—以事制为中心》

结合材料,指出中国古代法律名称的演变,简析“改法为律”的现实意义。

意义:改法为律,强调了法律的普遍适用性,利于否定贵族特权,为秦及以后法律制度奠定基础

夏商周统称刑;春秋战国称法;秦朝及以后称律;

学派 结果 原因

儒家 不被重视 强调道德教化,民生民意的观点不适用于兼并战争激烈的战国时期。儒家的仁政与德治思想,难以落到实处。

法家 受到重视 加强君主专制和中央集权既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望。

重难点解析 1、知道中国先秦时期成文法的产生过程

法家胜

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

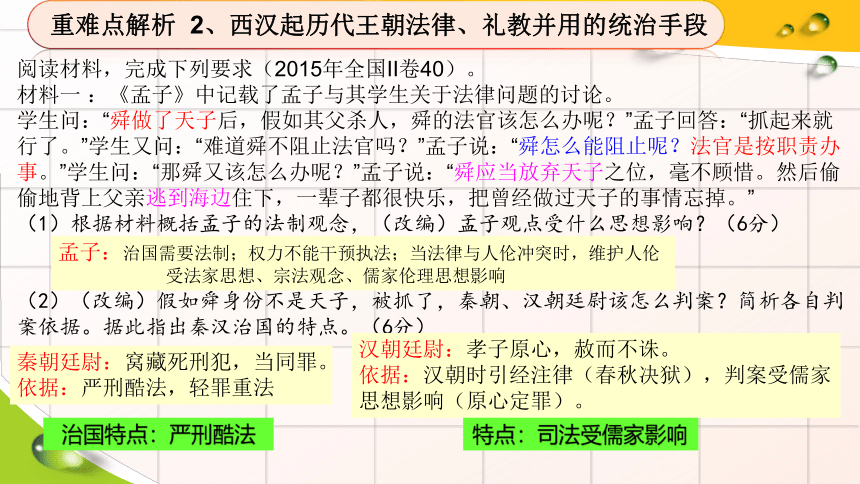

阅读材料,完成下列要求(2015年全国II卷40)。

材料一 :《孟子》中记载了孟子与其学生关于法律问题的讨论。

学生问:“舜做了天子后,假如其父杀人,舜的法官该怎么办呢?”孟子回答:“抓起来就行了。”学生又问:“难道舜不阻止法官吗?”孟子说:“舜怎么能阻止呢?法官是按职责办事。”学生问:“那舜又该怎么办呢?”孟子说:“舜应当放弃天子之位,毫不顾惜。然后偷偷地背上父亲逃到海边住下,一辈子都很快乐,把曾经做过天子的事情忘掉。”

(1)根据材料概括孟子的法制观念,(改编)孟子观点受什么思想影响?(6分)

(2)(改编)假如舜身份不是天子,被抓了,秦朝、汉朝廷尉该怎么判案?简析各自判案依据。据此指出秦汉治国的特点。(6分)

孟子:治国需要法制;权力不能干预执法;当法律与人伦冲突时,维护人伦

受法家思想、宗法观念、儒家伦理思想影响

秦朝廷尉:窝藏死刑犯,当同罪。依据:严刑酷法,轻罪重法

汉朝廷尉:孝子原心,赦而不诛。

依据:汉朝时引经注律(春秋决狱),判案受儒家思想影响(原心定罪)。

特点:司法受儒家影响

治国特点:严刑酷法

秦

汉

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

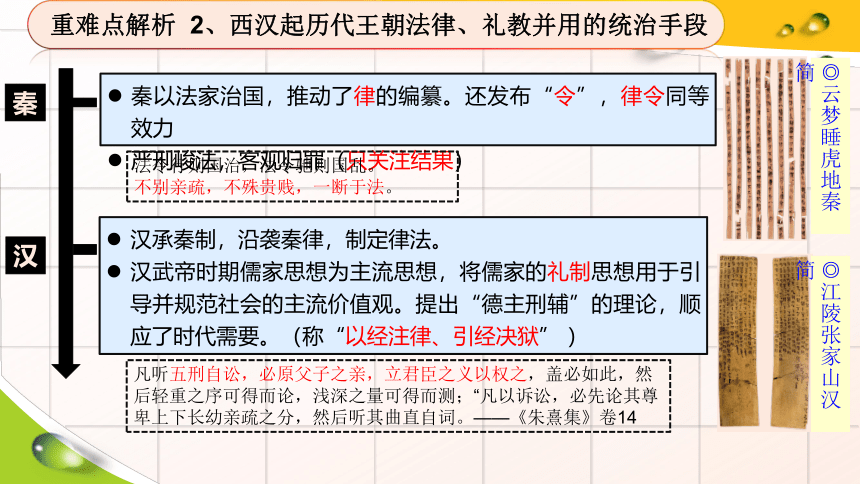

秦以法家治国,推动了律的编纂。还发布“令”,律令同等效力

严刑峻法,客观归罪(只关注结果)

◎云梦睡虎地秦简

◎江陵张家山汉简

汉承秦制,沿袭秦律,制定律法。

汉武帝时期儒家思想为主流思想,将儒家的礼制思想用于引导并规范社会的主流价值观。提出“德主刑辅”的理论,顺应了时代需要。(称“以经注律、引经决狱” )

法令行则国治,法令驰则国乱。

不别亲疏,不殊贵贱,一断于法。

凡听五刑自讼,必原父子之亲,立君臣之义以权之,盖必如此,然后轻重之序可得而论,浅深之量可得而测;“凡以诉讼,必先论其尊卑上下长幼亲疏之分,然后听其曲直自词。——《朱熹集》卷14

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

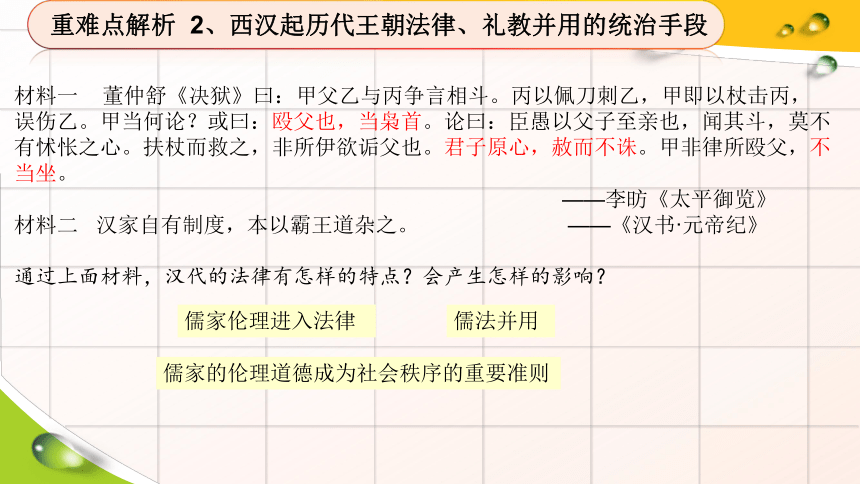

材料一 董仲舒《决狱》曰:甲父乙与丙争言相斗。丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙。甲当何论?或曰:殴父也,当枭首。论曰:臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心。扶杖而救之,非所伊欲诟父也。君子原心,赦而不诛。甲非律所殴父,不当坐。

——李昉《太平御览》

材料二 汉家自有制度,本以霸王道杂之。 ——《汉书·元帝纪》

通过上面材料,汉代的法律有怎样的特点?会产生怎样的影响?

儒家伦理进入法律

儒法并用

儒家的伦理道德成为社会秩序的重要准则

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

魏晋

唐

魏明帝时期减省律令、设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令,

进一步推动律令儒学化(引经入律)。

法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则。

目的:维护三纲五常、维护封建统治

《晋律》首次确立“准五服以制罪”的定罪量刑原则,把“五服”制度与法律相结合,凡亲属之间犯罪,在刑法方面的适用原则是:亲属相犯(如杀、伤等),以卑犯尊者,处罚重于常人,关系越亲,处罚越重;若以尊犯卑,则处罚轻于常人,关系越亲,处罚越轻。

——曾宪义《中国法制史》

唐高宗永徽年间,在《贞观律》的基础上修订颁布《永徽律》。又命人对律文逐条解释,撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》。我国现存最早最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。

唐朝政府颁行了《大唐开元礼》,是一部体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,也是秦汉以来封建礼仪制度的集大成。

明确规定“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”,标志着礼制法律化已经达到了很高的程度。

材料二 唐高宗时, ……编成《唐律疏议》十二篇三十卷,对当时高句丽、日本、安南等国有重大影响,也是宋、明各朝法典的范本。 ……唐律所创导的良人与贱民在法律面前的不平等性,也被以后各朝法律继承。例如:作为贱民的部曲、奴婢,法律地位低于良人,《唐律疏议》的“斗讼律”规定:“诸部曲殴良人者(官户与部曲同),加凡人一等(加者,加人于死),奴婢又加一等”。法律的不平等性于此显露无遗。

——摘编自樊树志《国史概要》

唐代法律建设带来哪些影响?

法律具有等级性

成为后世典范

具有世界意义(形成中华法系)

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

宋

元

基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本。代表《宋刑统》。

法典沿袭《大明律》,同样重视例,制定了《大清律例》。

对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中仍广泛援引唐律。

以唐律为蓝本制定《大明律》,采取律为正文,例为附注的形式,开创律例合编的体例。

明

清

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

特点:法律具有继承性、完善性、体系化

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

宋

明

理学教化:宋朝儒学开始向基层渗透,并发展出理学;从北宋周敦颐开始,到南宋朱熹集大成,逐步建立统治地位,控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。

乡约教化:宋朝以后,士大夫对于编纂蒙学与家训著作有着极大的兴趣,花很大精力去写作训俗著作,这是以往不常见的现象。

《家礼》

《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本

凡同约者:一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。 ——《吕氏乡约》

意义:通过道德教化,加强基层治理,维护社会秩序,促进生产发展,儒家文化传播。

明后期,乡约改为宣讲明太祖朱元璋的“六谕”。乡约逐渐带有强制力。

违约要受处罚,甚至治罪。

特点:政府开始推广

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

清

清朝乡约延续明朝模式,但宣讲内容变成康熙帝“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》。宣讲时,也常常引用《大清律例》。

特点:政府利用和推广,具有约束力,与法律合流。

概况教化发展特点:

春秋战国:礼崩乐坏、百家争鸣

秦 汉:以法为教到独尊儒术

唐 宋 元:从礼治到理学(礼教、名教)世俗化

明 清:礼法结合,法律教化合流服务于皇权

春秋战国

秦朝

清朝

汉朝

魏晋

唐朝

宋朝

元朝

明朝

最早成文法

“铸刑书”

秦律

《九章律》《二年律令》

《唐律疏议》

制定法律以唐律为蓝本

援引唐律

以唐律为蓝本

沿袭明律

知识小结

教化

法治

礼法合流

以经释律

引经入律

礼法合一

德治与法治之争

律令儒家化趋势不断加强

德治与法治之争

乡约法律化趋势不断加强

三纲五常

重视家训

推广家训,加强基层教化

以乡约教化乡里

《大唐开元礼》

法律与教化的总趋势:

从礼(教化)法分离到礼(教化)法结合再到二者合流服务于皇权

1.(2021·北京卷,1)祝岁习俗古已有之。《诗经》云:“称彼兕觥(酒杯),万寿无疆。”汉代岁首,皇帝“大朝受贺”“百官受赐宴飨”。民间亦在岁首祭祀,其时全家依次列坐,向家长敬酒祝寿。该习俗( )

A.出现于战国并兴盛于汉代 B.体现礼仪教化与伦理秩序

C.植根于我国古代商业文明 D.仅是官方举行的庆祝仪式

B

解析:材料强调的是“法令至行”“以取代‘刑不上大夫,礼不下庶人’”,即要用法治来取代原来的礼治,故选B项;材料并未涉及集权行政体制的问题,排除A项;材料未涉及郡县制,排除C项;商鞅治国并非立足普通民众利益,排除D项。

2.(2022·泰安期中)宋代《吕氏乡约》规定:“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”。康熙时的乡约“圣谕十六条”规定:“和乡党以息争讼,讲法律以儆愚顽,训子弟以禁非为,戒窝逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼。”清代乡约与宋代乡约相比,发生的最主要变化是( )

A.失去了教化作用 B.以民间组织为主

C.逐渐与法律合流 D.法律取代了乡约

C

解析:据材料“德业相劝,过失相规”“和乡党以息争讼,讲法律以儆愚顽”可知,宋代乡约注重礼教,清代偏重于法律,故选C项;乡约至近代后才失去教化作用,排除A项;两个朝代都以民间组织为主,排除B项;“取代”一词表述过于绝对,排除D项。

从历史解释角度理解中国古代法律制度演变的趋势、特点及影响

史料一 唐太宗时期修订成《贞观律》,“比古死刑,殆除其半”,相较隋代旧律,变重为轻者不可胜记。高宗年间修订的《唐律疏议》确立了“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”的原则,将谋反列为“十恶”之首,规定妻殴夫量刑重于夫殴妻等。唐律总计十二篇五百零二条,其简约性即便是明清律例也望尘莫及……被后世各朝奉为修法立制的楷模。

——摘编自曾宪义《中国法制史》

[史料运用]

(1)根据史料一并结合所学知识,分析与前代相比,唐初法律有哪些发展变化。

立法宽简、刑罚较轻;与儒家伦理相结合;科条简约、规范详备。

从历史解释角度理解中国古代法律制度演变的趋势、特点及影响

史料二 从《法经》到《大清律例》,中国封建法典自成体系,独具特色,素有中华法系之称。中国古代“法自君出”,君主始终掌握国家的最高立法权,皇帝的诏书往往成为法律。中国古代法律,强调遵行礼教,强调纲纪伦常,礼的许多内容被直接写进法律。

——叶孝信《中国法制史》

(2)据史料二并结合所学知识,概括中国古代法律制度的特点,并分析其形成的原因。

特点:自成体系,特色鲜明;皇帝掌握立法权;以礼入法,以礼入刑,礼法并行。

原因:中国古代实行君主专制制度,皇权至上;儒家思想是主流思想,法律受其伦理纲常思想的影响。

[素养认知] 中国古代法律体系的特点

(1)基本特点:以皇权为法律的基本渊源,刑法、民法、行政诸法合一,司法行政不分。

(2)鲜明特色:以礼法并用的方式,把“天理、人情、国法”有机融合在一个法律体系之中。

(3)司法与行政关系:司法从属于行政,不同等级的行政官员同时也是不同管辖范围的司法官员。

(4)德主刑辅,以礼入刑:多种思想的发展对我国古代法律的影响非常深刻,而其中最重要的沉淀物便是“德主刑辅、以礼入刑”的理论和实践。

感谢聆听

THANK YOU FOR LISTENING

2022

选择性必修一第三单元重难点解析与例题讲解(上)

【课程标准】

1、知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治、礼治关系的讨论

2、知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段。

第8课 中国古代的法治教化

想一想:法律与教化之间的关系怎样?

提示:法律是国家统治的工具,着眼于防范惩处。

教化是社会治理的工具,着眼于教育和引导。

法律在违法前警示、事后惩戒

教化在违法前教育和引导

道德与法律的争论,也许是人类社会的一个永恒话题

重难点解析 1、知道中国先秦时期成文法的产生过程

公元前536年3月,郑国执政子产将郑国的法律条文铸在象征诸侯权位的金属鼎上,向全社会公布,史称“铸刑书”。这是中国历史上第一次公布成文法的活动,有利于法律在全社会范围内得到执行。

社会轩然大波

反对派:晋国的叔向写信给子产说:“先王议事以制,不为刑辟,惧民之有争心也。民知有辟则不忌于上,并有争心以征于书(钻法律空子)”,“弃礼而征于书,锥刀之末,将尽争之。……“刑不可知,则威不可测 ”。——《左传·昭公六年》

主张:反对法律公布,保持神秘感。主张礼治,维护贵族利益。

商周法律:礼不下庶人,刑不上大夫。——《礼记·曲礼》

维护奴隶主贵族统治;重礼轻法

刑法不处罚贵族,礼乐不用在庶民身上

子产辩护:

德,国家之基也;若吾子之言,侨不材,不能及子孙,吾以救世也。

双方争论内容(表象)是:治国是以德(礼)为主还是以法为主。

主张:承认道德、礼法的重要性;

铸刑书目的是挽救当世。

郑国:一个商业发达的国家,宗法贵族的气势减弱了,新的地主阶层兴起。但是郑国的贵族“断狱不平、轻重失中”。

时代:春秋之时,王道浸坏,教化不行,子产相郑而铸刑书。

——《汉书·刑法志》

适应了郑国限制贵族特权,维护新兴地主阶级,促进了郑国农业和商业的发展的需要。

春秋时,社会动荡,周王室衰微,周礼败坏。急需加强法制建设。

双方争论实质是:是代表奴隶主贵族还是新兴地主阶级利益。

在春秋乱世中,叔向认为公开法律会危害贵族特权;

子产认为这是新兴地主阶级反贵族的特权。

作用:确立法律公开原则,为以后各国变法和依法治国奠基

总结早期德治与法治:

重难点解析 1、知道中国先秦时期成文法的产生过程

后续:

子产刚开始时变法,阻力很大,社会上流传一首歌:“硬逼我把好衣服收藏在家,硬把我的田地左编右查,谁要去杀子产啊,我一定参加!”执政三年后,社会上又流传一首歌:“我家有子弟,子产来教育开导;我家有田地,子产使产量提高。要是子产去世了,谁能像他一样好?”子产执政共21年,郑国大治,国势由弱变强,国人称颂,诸侯宾服。孔子听到子产死,流着眼泪说:“古之遗爱也。”

子产“铸刑鼎”后不久,晋国也开始铸造铁鼎,公布刑书。可见,公开法律,让政治公开透明运行成为了历史发展的潮流。子产的改革,开启了春秋、战国时期种种改革的序幕。子产的“铸刑鼎”也开启了诸多政治讨论的序幕。

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。……晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——(汉)刘向《<战国策>书录》

春秋战国:王室衰微、列国纷争、礼崩乐坏、富国强兵、天下一统

儒家

法家

人性本善,教化引导,王道德治

“为政以德、节用而爱人,使民以时”

施仁政于民,省刑罚,薄税敛

颁布法令实行变法

不要谈礼义,用法、术、势驾驭大臣;要赏罚分明,臣民守法奉令。“以法为教,以吏为师”

人性本恶,严刑峻法,霸道法治

礼是法的前提,主张“隆礼重法”

重难点解析 1、知道中国先秦时期成文法的产生过程

材料:春秋时期的法律形式主要有誓、诰、命、令、盟、典、常、制、则、法、礼、刑等12种(后都称法),其中并没有律这种形式。史载商鞅变法时,挟《法经》入秦 ,而改法为律(《说文解字》:“律,均布也。”)。

——刘笃才《古代法制的生成及其演进逻辑—以事制为中心》

结合材料,指出中国古代法律名称的演变,简析“改法为律”的现实意义。

意义:改法为律,强调了法律的普遍适用性,利于否定贵族特权,为秦及以后法律制度奠定基础

夏商周统称刑;春秋战国称法;秦朝及以后称律;

学派 结果 原因

儒家 不被重视 强调道德教化,民生民意的观点不适用于兼并战争激烈的战国时期。儒家的仁政与德治思想,难以落到实处。

法家 受到重视 加强君主专制和中央集权既能带来富国强兵的现实利益,又满足了各国君主专制的愿望。

重难点解析 1、知道中国先秦时期成文法的产生过程

法家胜

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

阅读材料,完成下列要求(2015年全国II卷40)。

材料一 :《孟子》中记载了孟子与其学生关于法律问题的讨论。

学生问:“舜做了天子后,假如其父杀人,舜的法官该怎么办呢?”孟子回答:“抓起来就行了。”学生又问:“难道舜不阻止法官吗?”孟子说:“舜怎么能阻止呢?法官是按职责办事。”学生问:“那舜又该怎么办呢?”孟子说:“舜应当放弃天子之位,毫不顾惜。然后偷偷地背上父亲逃到海边住下,一辈子都很快乐,把曾经做过天子的事情忘掉。”

(1)根据材料概括孟子的法制观念,(改编)孟子观点受什么思想影响?(6分)

(2)(改编)假如舜身份不是天子,被抓了,秦朝、汉朝廷尉该怎么判案?简析各自判案依据。据此指出秦汉治国的特点。(6分)

孟子:治国需要法制;权力不能干预执法;当法律与人伦冲突时,维护人伦

受法家思想、宗法观念、儒家伦理思想影响

秦朝廷尉:窝藏死刑犯,当同罪。依据:严刑酷法,轻罪重法

汉朝廷尉:孝子原心,赦而不诛。

依据:汉朝时引经注律(春秋决狱),判案受儒家思想影响(原心定罪)。

特点:司法受儒家影响

治国特点:严刑酷法

秦

汉

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

秦以法家治国,推动了律的编纂。还发布“令”,律令同等效力

严刑峻法,客观归罪(只关注结果)

◎云梦睡虎地秦简

◎江陵张家山汉简

汉承秦制,沿袭秦律,制定律法。

汉武帝时期儒家思想为主流思想,将儒家的礼制思想用于引导并规范社会的主流价值观。提出“德主刑辅”的理论,顺应了时代需要。(称“以经注律、引经决狱” )

法令行则国治,法令驰则国乱。

不别亲疏,不殊贵贱,一断于法。

凡听五刑自讼,必原父子之亲,立君臣之义以权之,盖必如此,然后轻重之序可得而论,浅深之量可得而测;“凡以诉讼,必先论其尊卑上下长幼亲疏之分,然后听其曲直自词。——《朱熹集》卷14

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

材料一 董仲舒《决狱》曰:甲父乙与丙争言相斗。丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙。甲当何论?或曰:殴父也,当枭首。论曰:臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心。扶杖而救之,非所伊欲诟父也。君子原心,赦而不诛。甲非律所殴父,不当坐。

——李昉《太平御览》

材料二 汉家自有制度,本以霸王道杂之。 ——《汉书·元帝纪》

通过上面材料,汉代的法律有怎样的特点?会产生怎样的影响?

儒家伦理进入法律

儒法并用

儒家的伦理道德成为社会秩序的重要准则

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

魏晋

唐

魏明帝时期减省律令、设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令,

进一步推动律令儒学化(引经入律)。

法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则。

目的:维护三纲五常、维护封建统治

《晋律》首次确立“准五服以制罪”的定罪量刑原则,把“五服”制度与法律相结合,凡亲属之间犯罪,在刑法方面的适用原则是:亲属相犯(如杀、伤等),以卑犯尊者,处罚重于常人,关系越亲,处罚越重;若以尊犯卑,则处罚轻于常人,关系越亲,处罚越轻。

——曾宪义《中国法制史》

唐高宗永徽年间,在《贞观律》的基础上修订颁布《永徽律》。又命人对律文逐条解释,撰成《永徽律疏》,即《唐律疏议》。我国现存最早最为完整的封建法典,是中华法系确立的标志。

唐朝政府颁行了《大唐开元礼》,是一部体系庞大、体例严谨、内容繁复的礼仪法典,也是秦汉以来封建礼仪制度的集大成。

明确规定“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”,标志着礼制法律化已经达到了很高的程度。

材料二 唐高宗时, ……编成《唐律疏议》十二篇三十卷,对当时高句丽、日本、安南等国有重大影响,也是宋、明各朝法典的范本。 ……唐律所创导的良人与贱民在法律面前的不平等性,也被以后各朝法律继承。例如:作为贱民的部曲、奴婢,法律地位低于良人,《唐律疏议》的“斗讼律”规定:“诸部曲殴良人者(官户与部曲同),加凡人一等(加者,加人于死),奴婢又加一等”。法律的不平等性于此显露无遗。

——摘编自樊树志《国史概要》

唐代法律建设带来哪些影响?

法律具有等级性

成为后世典范

具有世界意义(形成中华法系)

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

宋

元

基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本。代表《宋刑统》。

法典沿袭《大明律》,同样重视例,制定了《大清律例》。

对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中仍广泛援引唐律。

以唐律为蓝本制定《大明律》,采取律为正文,例为附注的形式,开创律例合编的体例。

明

清

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

特点:法律具有继承性、完善性、体系化

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

宋

明

理学教化:宋朝儒学开始向基层渗透,并发展出理学;从北宋周敦颐开始,到南宋朱熹集大成,逐步建立统治地位,控制教育与科举,并通过授徒、书院讲学等方式在社会上广泛传播,甚至深入族规、家训之中。

乡约教化:宋朝以后,士大夫对于编纂蒙学与家训著作有着极大的兴趣,花很大精力去写作训俗著作,这是以往不常见的现象。

《家礼》

《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本

凡同约者:一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。 ——《吕氏乡约》

意义:通过道德教化,加强基层治理,维护社会秩序,促进生产发展,儒家文化传播。

明后期,乡约改为宣讲明太祖朱元璋的“六谕”。乡约逐渐带有强制力。

违约要受处罚,甚至治罪。

特点:政府开始推广

重难点解析 2、西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段

清

清朝乡约延续明朝模式,但宣讲内容变成康熙帝“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》。宣讲时,也常常引用《大清律例》。

特点:政府利用和推广,具有约束力,与法律合流。

概况教化发展特点:

春秋战国:礼崩乐坏、百家争鸣

秦 汉:以法为教到独尊儒术

唐 宋 元:从礼治到理学(礼教、名教)世俗化

明 清:礼法结合,法律教化合流服务于皇权

春秋战国

秦朝

清朝

汉朝

魏晋

唐朝

宋朝

元朝

明朝

最早成文法

“铸刑书”

秦律

《九章律》《二年律令》

《唐律疏议》

制定法律以唐律为蓝本

援引唐律

以唐律为蓝本

沿袭明律

知识小结

教化

法治

礼法合流

以经释律

引经入律

礼法合一

德治与法治之争

律令儒家化趋势不断加强

德治与法治之争

乡约法律化趋势不断加强

三纲五常

重视家训

推广家训,加强基层教化

以乡约教化乡里

《大唐开元礼》

法律与教化的总趋势:

从礼(教化)法分离到礼(教化)法结合再到二者合流服务于皇权

1.(2021·北京卷,1)祝岁习俗古已有之。《诗经》云:“称彼兕觥(酒杯),万寿无疆。”汉代岁首,皇帝“大朝受贺”“百官受赐宴飨”。民间亦在岁首祭祀,其时全家依次列坐,向家长敬酒祝寿。该习俗( )

A.出现于战国并兴盛于汉代 B.体现礼仪教化与伦理秩序

C.植根于我国古代商业文明 D.仅是官方举行的庆祝仪式

B

解析:材料强调的是“法令至行”“以取代‘刑不上大夫,礼不下庶人’”,即要用法治来取代原来的礼治,故选B项;材料并未涉及集权行政体制的问题,排除A项;材料未涉及郡县制,排除C项;商鞅治国并非立足普通民众利益,排除D项。

2.(2022·泰安期中)宋代《吕氏乡约》规定:“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”。康熙时的乡约“圣谕十六条”规定:“和乡党以息争讼,讲法律以儆愚顽,训子弟以禁非为,戒窝逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼。”清代乡约与宋代乡约相比,发生的最主要变化是( )

A.失去了教化作用 B.以民间组织为主

C.逐渐与法律合流 D.法律取代了乡约

C

解析:据材料“德业相劝,过失相规”“和乡党以息争讼,讲法律以儆愚顽”可知,宋代乡约注重礼教,清代偏重于法律,故选C项;乡约至近代后才失去教化作用,排除A项;两个朝代都以民间组织为主,排除B项;“取代”一词表述过于绝对,排除D项。

从历史解释角度理解中国古代法律制度演变的趋势、特点及影响

史料一 唐太宗时期修订成《贞观律》,“比古死刑,殆除其半”,相较隋代旧律,变重为轻者不可胜记。高宗年间修订的《唐律疏议》确立了“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”的原则,将谋反列为“十恶”之首,规定妻殴夫量刑重于夫殴妻等。唐律总计十二篇五百零二条,其简约性即便是明清律例也望尘莫及……被后世各朝奉为修法立制的楷模。

——摘编自曾宪义《中国法制史》

[史料运用]

(1)根据史料一并结合所学知识,分析与前代相比,唐初法律有哪些发展变化。

立法宽简、刑罚较轻;与儒家伦理相结合;科条简约、规范详备。

从历史解释角度理解中国古代法律制度演变的趋势、特点及影响

史料二 从《法经》到《大清律例》,中国封建法典自成体系,独具特色,素有中华法系之称。中国古代“法自君出”,君主始终掌握国家的最高立法权,皇帝的诏书往往成为法律。中国古代法律,强调遵行礼教,强调纲纪伦常,礼的许多内容被直接写进法律。

——叶孝信《中国法制史》

(2)据史料二并结合所学知识,概括中国古代法律制度的特点,并分析其形成的原因。

特点:自成体系,特色鲜明;皇帝掌握立法权;以礼入法,以礼入刑,礼法并行。

原因:中国古代实行君主专制制度,皇权至上;儒家思想是主流思想,法律受其伦理纲常思想的影响。

[素养认知] 中国古代法律体系的特点

(1)基本特点:以皇权为法律的基本渊源,刑法、民法、行政诸法合一,司法行政不分。

(2)鲜明特色:以礼法并用的方式,把“天理、人情、国法”有机融合在一个法律体系之中。

(3)司法与行政关系:司法从属于行政,不同等级的行政官员同时也是不同管辖范围的司法官员。

(4)德主刑辅,以礼入刑:多种思想的发展对我国古代法律的影响非常深刻,而其中最重要的沉淀物便是“德主刑辅、以礼入刑”的理论和实践。

感谢聆听

THANK YOU FOR LISTENING

2022

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理