选择性必修一第三单元重难点解析与例题讲解(下) 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修一第三单元重难点解析与例题讲解(下) 课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-17 19:16:02 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

选择性必修一第三单元重难点解析与重难点讲解(下)

第9课 近代西方的法律与教化

【课程标准】

1.了解近代西方法律制度的渊源和基本特征

2.知道宗教伦理在西方社会发展过程中的作用

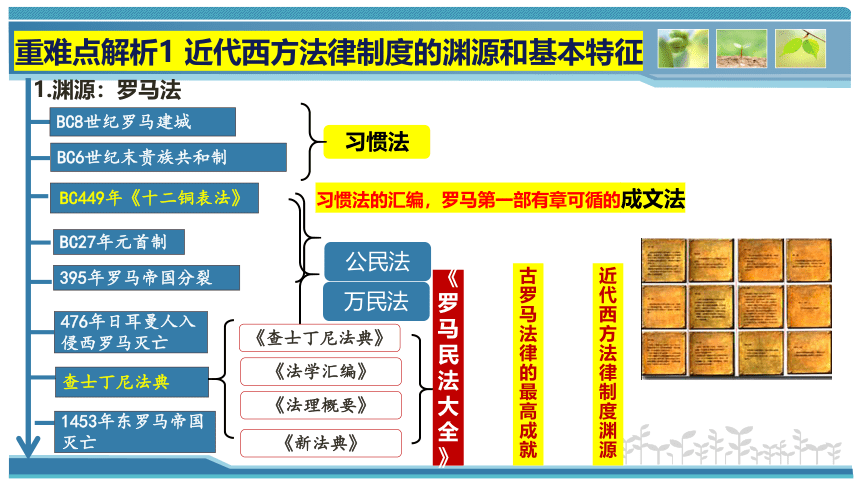

1.渊源:罗马法

BC8世纪罗马建城

BC449年《十二铜表法》

习惯法的汇编,罗马第一部有章可循的成文法

395年罗马帝国分裂

1453年东罗马帝国灭亡

查士丁尼法典

476年日耳曼人入侵西罗马灭亡

《罗马民法大全

》

《查士丁尼法典》

《法学汇编》

《法理概要》

《新法典》

近代西方法律制度渊源

古罗马法律的最高成就

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

BC27年元首制

BC6世纪末贵族共和制

公民法

万民法

习惯法

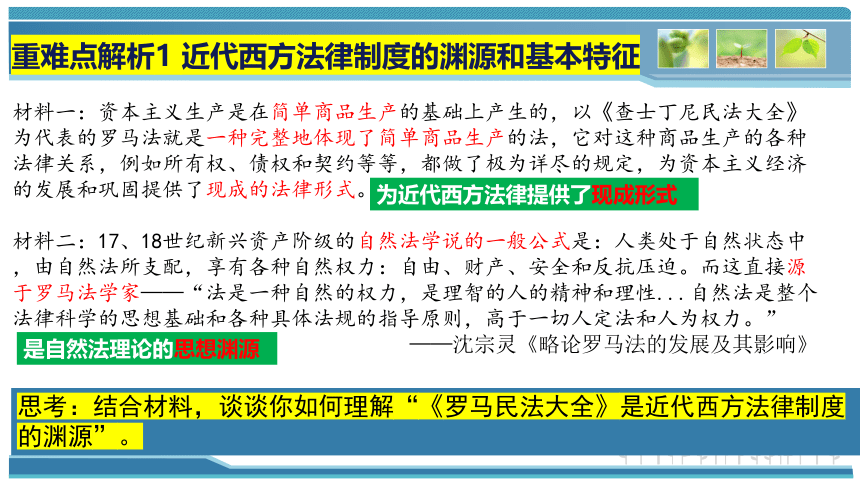

材料一:资本主义生产是在简单商品生产的基础上产生的,以《查士丁尼民法大全》为代表的罗马法就是一种完整地体现了简单商品生产的法,它对这种商品生产的各种法律关系,例如所有权、债权和契约等等,都做了极为详尽的规定,为资本主义经济的发展和巩固提供了现成的法律形式。

材料二:17、18世纪新兴资产阶级的自然法学说的一般公式是:人类处于自然状态中,由自然法所支配,享有各种自然权力:自由、财产、安全和反抗压迫。而这直接源于罗马法学家——“法是一种自然的权力,是理智的人的精神和理性...自然法是整个法律科学的思想基础和各种具体法规的指导原则,高于一切人定法和人为权力。”

——沈宗灵《略论罗马法的发展及其影响》

思考:结合材料,谈谈你如何理解“《罗马民法大全》是近代西方法律制度的渊源”。

为近代西方法律提供了现成形式

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

是自然法理论的思想渊源

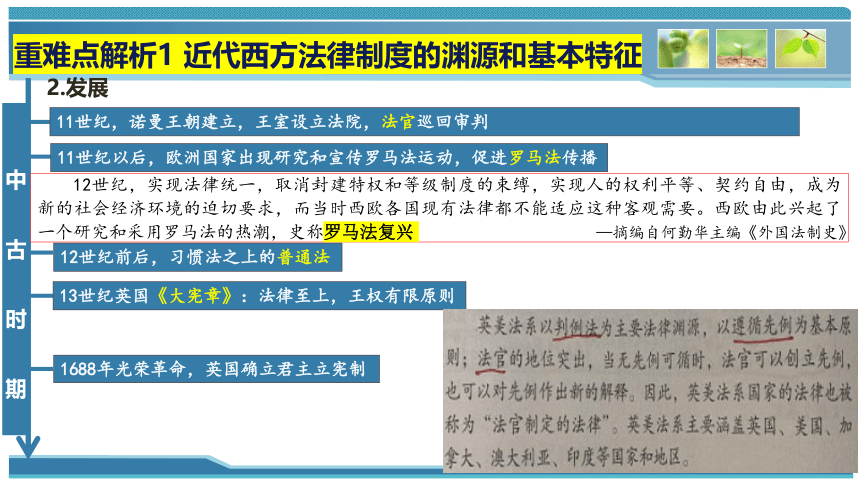

2.发展

中古时期

11世纪,诺曼王朝建立,王室设立法院,法官巡回审判

11世纪以后,欧洲国家出现研究和宣传罗马法运动,促进罗马法传播

12世纪,实现法律统一,取消封建特权和等级制度的束缚,实现人的权利平等、契约自由,成为新的社会经济环境的迫切要求,而当时西欧各国现有法律都不能适应这种客观需要。西欧由此兴起了一个研究和采用罗马法的热潮,史称罗马法复兴 —摘编自何勤华主编《外国法制史》

12世纪前后,习惯法之上的普通法

13世纪英国《大宪章》:法律至上,王权有限原则

1688年光荣革命,英国确立君主立宪制

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

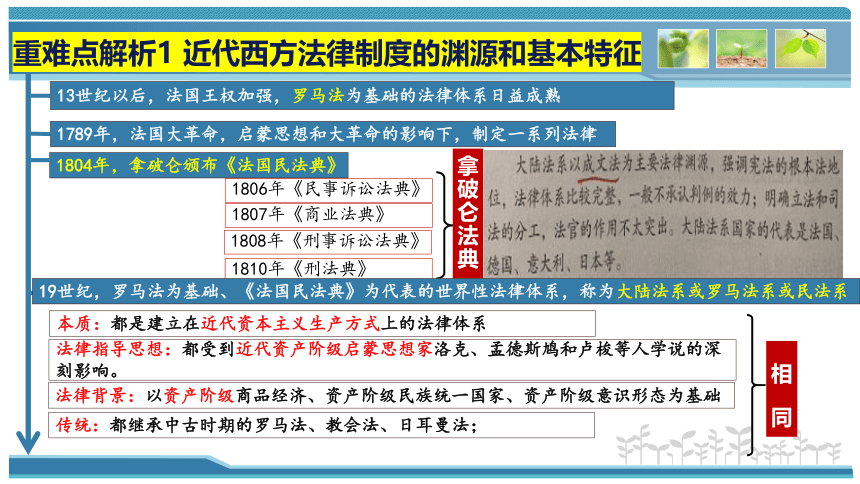

13世纪以后,法国王权加强,罗马法为基础的法律体系日益成熟

1789年,法国大革命,启蒙思想和大革命的影响下,制定一系列法律

1804年,拿破仑颁布《法国民法典》

1808年《刑事诉讼法典》

1806年《民事诉讼法典》

1810年《刑法典》

拿破仑法典

1807年《商业法典》

19世纪,罗马法为基础、《法国民法典》为代表的世界性法律体系,称为大陆法系或罗马法系或民法系

本质:都是建立在近代资本主义生产方式上的法律体系

法律背景:以资产阶级商品经济、资产阶级民族统一国家、资产阶级意识形态为基础

传统:都继承中古时期的罗马法、教会法、日耳曼法;

法律指导思想:都受到近代资产阶级启蒙思想家洛克、孟德斯鸠和卢梭等人学说的深刻影响。

相同

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

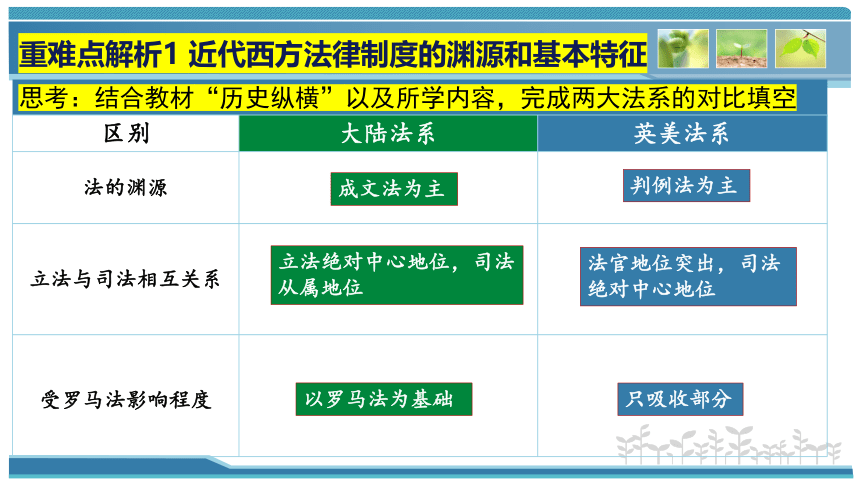

思考:结合教材“历史纵横”以及所学内容,完成两大法系的对比填空

区别 大陆法系 英美法系

法的渊源

立法与司法相互关系

受罗马法影响程度

判例法为主

成文法为主

法官地位突出,司法绝对中心地位

以罗马法为基础

只吸收部分

立法绝对中心地位,司法从属地位

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

材料一:在《论法的精神》里,孟德斯鸠延续英国先贤洛克的观念,归纳出“三权分立”的治理格局。其理论特点在于治理国家的三个权利部门形成一个稳定的“三角形”,似乎能够支撑起一个稳定的平面;立法、司法、行政之间恰似“石头,剪刀,布”一样,相生相克,分权制衡应该能够很好的治理一个社会(国家,或者国家之下的行政机构)。

——摘编自何志鹏《孟德斯鸠与<论法的精神>》

材料二:“私有财产是神圣不可侵犯的权利。除非由于合法认定的和公共需要的明显要求,并且在事先公平补偿的条件下,任何人的财产不能被剥夺。”

——法国《人权宣言》

材料三:陪审团制度最早可以追溯到古希腊罗马时期,古代的日耳曼人也留有“同侪裁决”的遗风。11世纪,英国确立了陪审团制度,陪审团在法庭上聆听证据,就事实问题做出决定;法官决定法律问题,判断某项证据是否可以被引入审判。

——摘编自《国家制度与社会治理》

思考:阅读书本结合材料,指出近代西方法律制度的基本特征。

1.在国家权力结构层面上:坚持权力制衡、三权分立;

2.在法律内容上:注重保护个人权利;

3.在司法实践过程中:坚持程序公正和无罪推定。

3.基本特征

4.局限性

材料一:法律和私有财产的设定是不平等的第一阶段。

——卢梭

材料二:法律的运用比法律本身还要不人道得多;法律压迫穷人,富人管理法律和对于穷人是一条法律,对于富人是另一条法律——这是两句早已家喻户晓的至理名言。

——恩格斯

材料三:一个向上帝要求赋予自由的民族,没有迈出同时给予非洲人自由的第一步是不应该的。 ——马丁·路德·金

过于强调保护私有财产

财产的多少往往决定着法律地位的高低

法律对公民权的认定,不具有普遍性

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

例题讲解

《十二铜表法》规定:凡主张缔结“现金借贷”或“要式买卖”契约的,负举证之责;缔结上述契约后又否认的,处以双倍于标的罚金。这主要表明罗马法( )

A.体现人人平等 B.注重契约精神

C.追求形式主义 D.强调轻罪重罚

重难点解析2 宗教伦理在西方社会发展过程中的作用

中古时期

392年,基督教成为罗马国教

476年,西罗马帝国灭亡,日耳曼人为巩固统治,接受基督教

教士们搜集和抄录经典,保存了一些宝贵的古典文化,并宣讲教义。

基督教会介入人们的生老病死、婚丧嫁娶,影响了中古时期欧洲人的政治、经济和社会生活各个方面。

基督教教化

开办宗教学校和世俗学校:宗教内容和古希腊罗马时期传承下来的文化课“七艺(“三科”:文法、修辞、辩证法。“四学”:算术、几何、天文、音乐)”。

保护古典文化

开办学校

影响日常生活

约束信众

宗教改革前

重难点解析2宗教伦理在西方社会发展过程中的作用

宗教改革:1517年马丁·路德提出《九十五条论纲》

1536年加尔文宗教改革

先定论

信仰得救

路德战胜了虔信造成的奴役制,是因为他用信念造成的奴役制代替了它。他破除了对权威的信仰,是因为他恢复了信仰的权威。他把僧侣变成了世俗人,是因为他把世俗人变成了僧侣。他把人从外在的宗教笃诚解放出来,是因为他把宗教笃诚变成了人的内在世界。他把肉体从锁链中解放出来,是因为他给人的心灵套上了锁链。

——[德]马克思《〈黑格尔法哲学批判〉导言》,《马克思恩格斯文集》第一卷

适应了原始积累时期新兴资产阶级的政治、经济诉求,推动了资本主义的发展

仍坚持基督教基本教义,束缚人们的行为,麻醉人们的思想。

新教排斥其他教派引起多次宗教冲突,造成巨大损失。

迫害对教义持有不同意见的“异端”。

17世纪的宗教冲突

1553年,西班牙科学家塞尔维特在日内瓦被加尔文派判处火刑。

一定程度上阻碍了近代科学的进步

一些对教义持不同意见的人被斥为“异端”,遭到迫害。

重难点解析2 宗教伦理在西方社会发展过程中的作用

例题讲解

15世纪,意大利兴办了一种寄宿学校,学校的学生以贵族子弟为主,也招收并资助有才华的贫苦学生,男女同校。教学内容包括拉丁文、希腊文、教会法规、数学、几何、历史、音乐、体操、舞蹈、游泳等。这表明意大利( )

A.建立了近代化教育制度 B.科技革命与社会进步相互影响

C.教育摆脱了宗教的束缚 D.思想解放与教育变革相互促进

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

【课程标准】

了解当代中国的法治建设和精神文明建设成就

1949年9月中国人民政治协商会议第一届全体会议

重难点解析1 当代中国法治建设成就

初创时期(20世纪50年代)

文革时期(1966-1976)

发展时期(1978-1990)

八二宪法是新中国成立以后的第四部宪法。它是在五四宪法成果基础上,扬弃和否定七五宪法、七八宪法的糟粕,作了大量修改、补充的版本,是四部宪法中比较好的一部宪法。它总结了此前的治国教训,特别是汲取“文革”违宪毁宪的教训,是为防止“文革”重演而制定的,具有十分重要的历史意义与现实针对性。

中华人民共和国

中国法治建设进入了新的发展时期

初步奠定了中国法治建设的基础。

社会主义法制遭到严重破坏

54年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

82年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

思考:对比1954年宪法和1982年宪法的不同

加强人民当家作主制度保障

重难点解析1 当代中国法治建设成就

完善时期(20世纪90年代)

①1997年中共十五大“依法治国,建设社会主义法治国家”,将以往的“法制” 改为“法治”。

②1999年和2004年,《宪法修正案》先后将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法,法治建设得到进一步加强。

③到2010年,我国形成了中国特色社会主义法律体系。

基础和前提

立足点和归宿

目标更明确

法治建设由立法为主进入立法与执法并重阶段

全面推进依法治国(十八大以来)

重难点解析1 当代中国法治建设成就

重难点解析2 社会主义精神文明建设

社会主义革命和建设时期(1949-1976)

雷锋

焦裕禄

王进喜

时传祥

极大激发了全国人民的热情和干劲。

改革开放新时期

80年代“五讲四美三热爱”

90年代“三创建”“爱国主义教育”

2001年 公民道德建设

重难点解析2 社会主义精神文明建设

社会主义核心价值观

国家层面的价值目标

富强、民主、文明、和谐

社会层面的价值取向

自由、平等、公正、法治

个人层面的价值准则

爱国、敬业、诚信、友善

2006.10

中共十六届六中全会:第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

2007.10

2012.11

中共十八大:进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的“社会主义核心价值观”

中共十七大:“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。”

史料一“以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民……文化体制改革进一步深化,文化事业、文化产业持续健康发展,文艺创作日益繁荣,中华优秀传统文化广为弘扬,人民群众精神文化生活更加丰富多彩。文化走出去步伐加快,国际传播能力大幅提高,中华文化国际影响力进一步提升。”

——摘编自《国家“十三五”时期文化改革发展纲要》

(载《人民日报》2017年5月8日)

思考:阅读书本结合材料,分析新时代精神文明建设的成就及意义。

重难点解析2 社会主义精神文明建设

社会主义文化建设进一步呈现出繁荣发展的生动景象

中华民族伟大复兴的中国梦和社会主义核心价值观深入人心

国际影响力大大提升

素养认知

认识社会主义精神文明建设的地位和作用

(1)地位:社会主义精神文明是我国社会主义现代化建设的重要目标和重要保证。

(2)作用

①它是社会主义制度优越性的重要表现。

②它为现代化建设提供强大的精神动力和智力支持。

③它为现代化建设创造良好稳定的社会环境和社会秩序。

④它有利于形成尊重公民合法权益的社会主义义利观。

选择性必修一第三单元重难点解析与重难点讲解(下)

第9课 近代西方的法律与教化

【课程标准】

1.了解近代西方法律制度的渊源和基本特征

2.知道宗教伦理在西方社会发展过程中的作用

1.渊源:罗马法

BC8世纪罗马建城

BC449年《十二铜表法》

习惯法的汇编,罗马第一部有章可循的成文法

395年罗马帝国分裂

1453年东罗马帝国灭亡

查士丁尼法典

476年日耳曼人入侵西罗马灭亡

《罗马民法大全

》

《查士丁尼法典》

《法学汇编》

《法理概要》

《新法典》

近代西方法律制度渊源

古罗马法律的最高成就

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

BC27年元首制

BC6世纪末贵族共和制

公民法

万民法

习惯法

材料一:资本主义生产是在简单商品生产的基础上产生的,以《查士丁尼民法大全》为代表的罗马法就是一种完整地体现了简单商品生产的法,它对这种商品生产的各种法律关系,例如所有权、债权和契约等等,都做了极为详尽的规定,为资本主义经济的发展和巩固提供了现成的法律形式。

材料二:17、18世纪新兴资产阶级的自然法学说的一般公式是:人类处于自然状态中,由自然法所支配,享有各种自然权力:自由、财产、安全和反抗压迫。而这直接源于罗马法学家——“法是一种自然的权力,是理智的人的精神和理性...自然法是整个法律科学的思想基础和各种具体法规的指导原则,高于一切人定法和人为权力。”

——沈宗灵《略论罗马法的发展及其影响》

思考:结合材料,谈谈你如何理解“《罗马民法大全》是近代西方法律制度的渊源”。

为近代西方法律提供了现成形式

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

是自然法理论的思想渊源

2.发展

中古时期

11世纪,诺曼王朝建立,王室设立法院,法官巡回审判

11世纪以后,欧洲国家出现研究和宣传罗马法运动,促进罗马法传播

12世纪,实现法律统一,取消封建特权和等级制度的束缚,实现人的权利平等、契约自由,成为新的社会经济环境的迫切要求,而当时西欧各国现有法律都不能适应这种客观需要。西欧由此兴起了一个研究和采用罗马法的热潮,史称罗马法复兴 —摘编自何勤华主编《外国法制史》

12世纪前后,习惯法之上的普通法

13世纪英国《大宪章》:法律至上,王权有限原则

1688年光荣革命,英国确立君主立宪制

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

13世纪以后,法国王权加强,罗马法为基础的法律体系日益成熟

1789年,法国大革命,启蒙思想和大革命的影响下,制定一系列法律

1804年,拿破仑颁布《法国民法典》

1808年《刑事诉讼法典》

1806年《民事诉讼法典》

1810年《刑法典》

拿破仑法典

1807年《商业法典》

19世纪,罗马法为基础、《法国民法典》为代表的世界性法律体系,称为大陆法系或罗马法系或民法系

本质:都是建立在近代资本主义生产方式上的法律体系

法律背景:以资产阶级商品经济、资产阶级民族统一国家、资产阶级意识形态为基础

传统:都继承中古时期的罗马法、教会法、日耳曼法;

法律指导思想:都受到近代资产阶级启蒙思想家洛克、孟德斯鸠和卢梭等人学说的深刻影响。

相同

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

思考:结合教材“历史纵横”以及所学内容,完成两大法系的对比填空

区别 大陆法系 英美法系

法的渊源

立法与司法相互关系

受罗马法影响程度

判例法为主

成文法为主

法官地位突出,司法绝对中心地位

以罗马法为基础

只吸收部分

立法绝对中心地位,司法从属地位

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

材料一:在《论法的精神》里,孟德斯鸠延续英国先贤洛克的观念,归纳出“三权分立”的治理格局。其理论特点在于治理国家的三个权利部门形成一个稳定的“三角形”,似乎能够支撑起一个稳定的平面;立法、司法、行政之间恰似“石头,剪刀,布”一样,相生相克,分权制衡应该能够很好的治理一个社会(国家,或者国家之下的行政机构)。

——摘编自何志鹏《孟德斯鸠与<论法的精神>》

材料二:“私有财产是神圣不可侵犯的权利。除非由于合法认定的和公共需要的明显要求,并且在事先公平补偿的条件下,任何人的财产不能被剥夺。”

——法国《人权宣言》

材料三:陪审团制度最早可以追溯到古希腊罗马时期,古代的日耳曼人也留有“同侪裁决”的遗风。11世纪,英国确立了陪审团制度,陪审团在法庭上聆听证据,就事实问题做出决定;法官决定法律问题,判断某项证据是否可以被引入审判。

——摘编自《国家制度与社会治理》

思考:阅读书本结合材料,指出近代西方法律制度的基本特征。

1.在国家权力结构层面上:坚持权力制衡、三权分立;

2.在法律内容上:注重保护个人权利;

3.在司法实践过程中:坚持程序公正和无罪推定。

3.基本特征

4.局限性

材料一:法律和私有财产的设定是不平等的第一阶段。

——卢梭

材料二:法律的运用比法律本身还要不人道得多;法律压迫穷人,富人管理法律和对于穷人是一条法律,对于富人是另一条法律——这是两句早已家喻户晓的至理名言。

——恩格斯

材料三:一个向上帝要求赋予自由的民族,没有迈出同时给予非洲人自由的第一步是不应该的。 ——马丁·路德·金

过于强调保护私有财产

财产的多少往往决定着法律地位的高低

法律对公民权的认定,不具有普遍性

重难点解析1 近代西方法律制度的渊源和基本特征

例题讲解

《十二铜表法》规定:凡主张缔结“现金借贷”或“要式买卖”契约的,负举证之责;缔结上述契约后又否认的,处以双倍于标的罚金。这主要表明罗马法( )

A.体现人人平等 B.注重契约精神

C.追求形式主义 D.强调轻罪重罚

重难点解析2 宗教伦理在西方社会发展过程中的作用

中古时期

392年,基督教成为罗马国教

476年,西罗马帝国灭亡,日耳曼人为巩固统治,接受基督教

教士们搜集和抄录经典,保存了一些宝贵的古典文化,并宣讲教义。

基督教会介入人们的生老病死、婚丧嫁娶,影响了中古时期欧洲人的政治、经济和社会生活各个方面。

基督教教化

开办宗教学校和世俗学校:宗教内容和古希腊罗马时期传承下来的文化课“七艺(“三科”:文法、修辞、辩证法。“四学”:算术、几何、天文、音乐)”。

保护古典文化

开办学校

影响日常生活

约束信众

宗教改革前

重难点解析2宗教伦理在西方社会发展过程中的作用

宗教改革:1517年马丁·路德提出《九十五条论纲》

1536年加尔文宗教改革

先定论

信仰得救

路德战胜了虔信造成的奴役制,是因为他用信念造成的奴役制代替了它。他破除了对权威的信仰,是因为他恢复了信仰的权威。他把僧侣变成了世俗人,是因为他把世俗人变成了僧侣。他把人从外在的宗教笃诚解放出来,是因为他把宗教笃诚变成了人的内在世界。他把肉体从锁链中解放出来,是因为他给人的心灵套上了锁链。

——[德]马克思《〈黑格尔法哲学批判〉导言》,《马克思恩格斯文集》第一卷

适应了原始积累时期新兴资产阶级的政治、经济诉求,推动了资本主义的发展

仍坚持基督教基本教义,束缚人们的行为,麻醉人们的思想。

新教排斥其他教派引起多次宗教冲突,造成巨大损失。

迫害对教义持有不同意见的“异端”。

17世纪的宗教冲突

1553年,西班牙科学家塞尔维特在日内瓦被加尔文派判处火刑。

一定程度上阻碍了近代科学的进步

一些对教义持不同意见的人被斥为“异端”,遭到迫害。

重难点解析2 宗教伦理在西方社会发展过程中的作用

例题讲解

15世纪,意大利兴办了一种寄宿学校,学校的学生以贵族子弟为主,也招收并资助有才华的贫苦学生,男女同校。教学内容包括拉丁文、希腊文、教会法规、数学、几何、历史、音乐、体操、舞蹈、游泳等。这表明意大利( )

A.建立了近代化教育制度 B.科技革命与社会进步相互影响

C.教育摆脱了宗教的束缚 D.思想解放与教育变革相互促进

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

【课程标准】

了解当代中国的法治建设和精神文明建设成就

1949年9月中国人民政治协商会议第一届全体会议

重难点解析1 当代中国法治建设成就

初创时期(20世纪50年代)

文革时期(1966-1976)

发展时期(1978-1990)

八二宪法是新中国成立以后的第四部宪法。它是在五四宪法成果基础上,扬弃和否定七五宪法、七八宪法的糟粕,作了大量修改、补充的版本,是四部宪法中比较好的一部宪法。它总结了此前的治国教训,特别是汲取“文革”违宪毁宪的教训,是为防止“文革”重演而制定的,具有十分重要的历史意义与现实针对性。

中华人民共和国

中国法治建设进入了新的发展时期

初步奠定了中国法治建设的基础。

社会主义法制遭到严重破坏

54年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

82年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

思考:对比1954年宪法和1982年宪法的不同

加强人民当家作主制度保障

重难点解析1 当代中国法治建设成就

完善时期(20世纪90年代)

①1997年中共十五大“依法治国,建设社会主义法治国家”,将以往的“法制” 改为“法治”。

②1999年和2004年,《宪法修正案》先后将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法,法治建设得到进一步加强。

③到2010年,我国形成了中国特色社会主义法律体系。

基础和前提

立足点和归宿

目标更明确

法治建设由立法为主进入立法与执法并重阶段

全面推进依法治国(十八大以来)

重难点解析1 当代中国法治建设成就

重难点解析2 社会主义精神文明建设

社会主义革命和建设时期(1949-1976)

雷锋

焦裕禄

王进喜

时传祥

极大激发了全国人民的热情和干劲。

改革开放新时期

80年代“五讲四美三热爱”

90年代“三创建”“爱国主义教育”

2001年 公民道德建设

重难点解析2 社会主义精神文明建设

社会主义核心价值观

国家层面的价值目标

富强、民主、文明、和谐

社会层面的价值取向

自由、平等、公正、法治

个人层面的价值准则

爱国、敬业、诚信、友善

2006.10

中共十六届六中全会:第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

2007.10

2012.11

中共十八大:进一步提炼、概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的“社会主义核心价值观”

中共十七大:“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。”

史料一“以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民……文化体制改革进一步深化,文化事业、文化产业持续健康发展,文艺创作日益繁荣,中华优秀传统文化广为弘扬,人民群众精神文化生活更加丰富多彩。文化走出去步伐加快,国际传播能力大幅提高,中华文化国际影响力进一步提升。”

——摘编自《国家“十三五”时期文化改革发展纲要》

(载《人民日报》2017年5月8日)

思考:阅读书本结合材料,分析新时代精神文明建设的成就及意义。

重难点解析2 社会主义精神文明建设

社会主义文化建设进一步呈现出繁荣发展的生动景象

中华民族伟大复兴的中国梦和社会主义核心价值观深入人心

国际影响力大大提升

素养认知

认识社会主义精神文明建设的地位和作用

(1)地位:社会主义精神文明是我国社会主义现代化建设的重要目标和重要保证。

(2)作用

①它是社会主义制度优越性的重要表现。

②它为现代化建设提供强大的精神动力和智力支持。

③它为现代化建设创造良好稳定的社会环境和社会秩序。

④它有利于形成尊重公民合法权益的社会主义义利观。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理