生物人教版2019必修2 6.3种群基因组成的变化与物种的形成(共85张ppt)

文档属性

| 名称 | 生物人教版2019必修2 6.3种群基因组成的变化与物种的形成(共85张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 35.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-06-17 20:22:59 | ||

图片预览

文档简介

(共85张PPT)

第3节 种群基因组成的变化

与物种的形成

一 种群基因组成的变化

聚焦

1

为什么说种群是生物进化的基本单位?

2

种群的基因频率为什么会发生变化?

3

自然选择与种群基因频率的变化有什么关系?

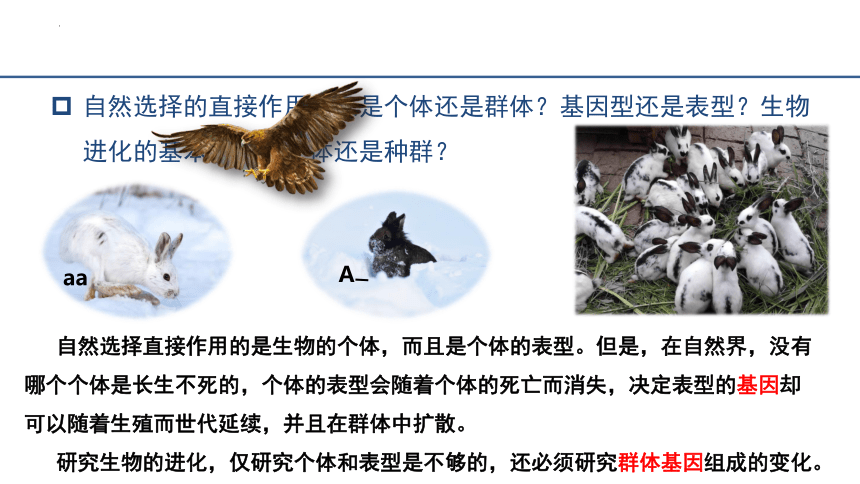

自然选择的直接作用对象是个体还是群体?基因型还是表型?生物进化的基本单位是个体还是种群?

aa

A

自然选择直接作用的是生物的个体,而且是个体的表型。但是,在自然界,没有哪个个体是长生不死的,个体的表型会随着个体的死亡而消失,决定表型的基因却可以随着生殖而世代延续,并且在群体中扩散。

研究生物的进化,仅研究个体和表型是不够的,还必须研究群体基因组成的变化。

1

种群和种群基因库

1. 种群和种群基因库

种群:生活在一定区域的同种生物的全部个体叫做种群。

一片草地上的所有蒲公英

一片树林中的全部猕猴

同一区域

同一物种(界门纲目科属种)

全部个体

种群特点:

种群是生物进化的基本单位;

种群是繁殖的基本单位。

种群中的个体并不是机械地集合在一起,而是彼此可以交配,并通过繁殖将各自的基因传给后代。

蝗虫繁殖时,新老种群在基因组成上有变化吗?

1. 种群和种群基因库

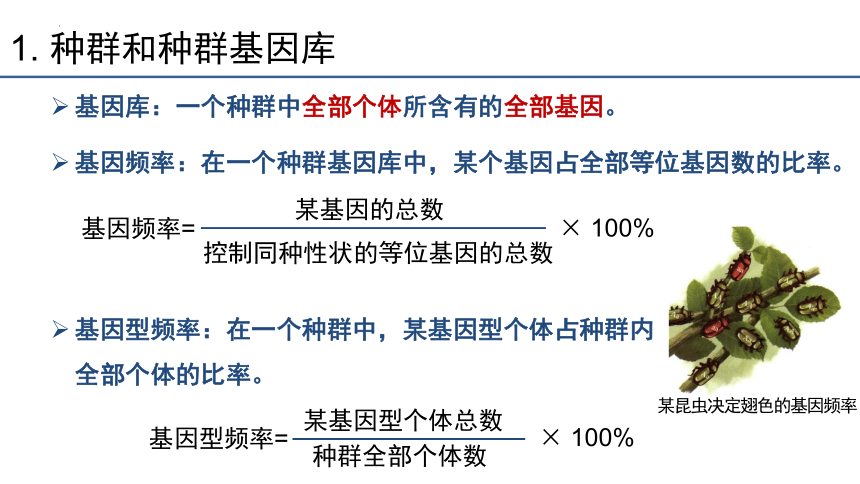

基因库:一个种群中全部个体所含有的全部基因。

基因频率:在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率。

基因型频率:在一个种群中,某基因型个体占种群内全部个体的比率。

基因型频率=

某基因型个体总数

种群全部个体数

× 100%

基因频率=

某基因的总数

控制同种性状的等位基因的总数

× 100%

1. 种群和种群基因库

某昆虫决定翅色的基因频率

1. 种群和种群基因库

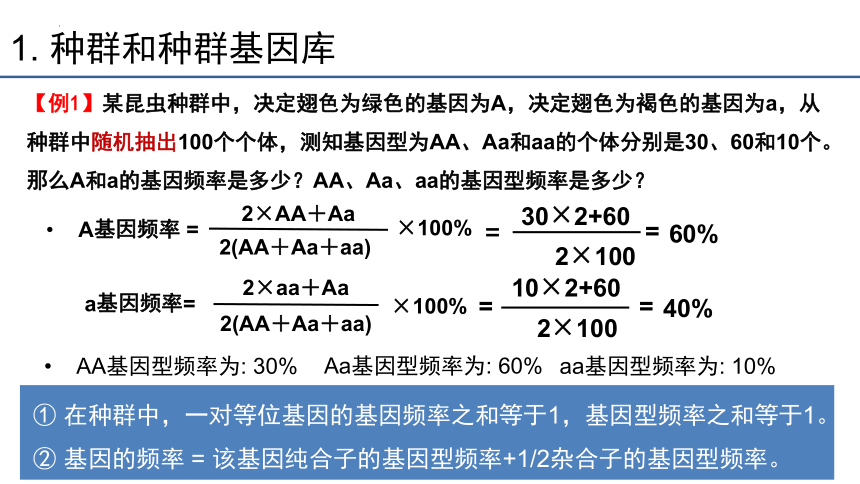

【例1】某昆虫种群中,决定翅色为绿色的基因为A,决定翅色为褐色的基因为a,从种群中随机抽出100个个体,测知基因型为AA、Aa和aa的个体分别是30、60和10个。

那么A和a的基因频率是多少?AA、Aa、aa的基因型频率是多少?

① 在种群中,一对等位基因的基因频率之和等于1,基因型频率之和等于1。

② 基因的频率 = 该基因纯合子的基因型频率+1/2杂合子的基因型频率。

AA基因型频率为: 30%

Aa基因型频率为: 60%

aa基因型频率为: 10%

A基因频率 =

×100%

2×AA+Aa

2(AA+Aa+aa)

30×2+60

2×100

=

60%

2×100

a基因频率=

10×2+60

=

40%

2×aa+Aa

2(AA+Aa+aa)

×100%

=

=

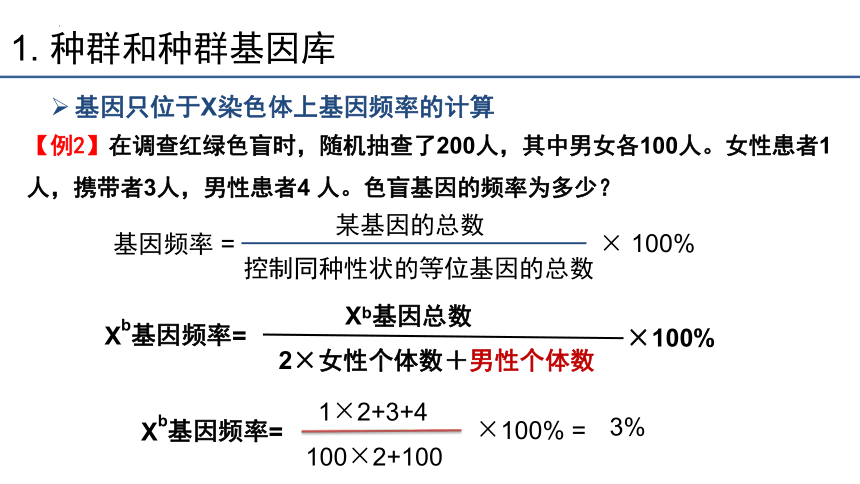

【例2】在调查红绿色盲时,随机抽查了200人,其中男女各100人。女性患者1人,携带者3人,男性患者4 人。色盲基因的频率为多少?

基因频率 =

某基因的总数

控制同种性状的等位基因的总数

× 100%

Xb基因频率=

1×2+3+4

100×2+100

×100% =

3%

Xb基因频率=

Xb基因总数

2×女性个体数+男性个体数

×100%

1. 种群和种群基因库

基因只位于X染色体上基因频率的计算

一个种群繁殖若干代后,其基因频率会不会发生变化?

思考·讨论

用数学方法讨论基因频率的变化

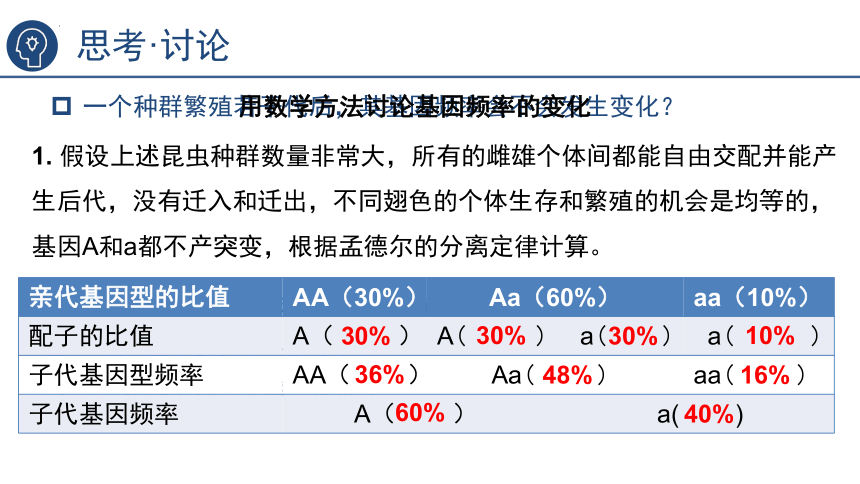

1. 假设上述昆虫种群数量非常大,所有的雌雄个体间都能自由交配并能产生后代,没有迁入和迁出,不同翅色的个体生存和繁殖的机会是均等的,基因A和a都不产突变,根据孟德尔的分离定律计算。

该种群产生的A配子和a配子的比值各是多少?

子代基因型的频率各是多少?

子代种群的基因频率各是多少?

亲代基因型的比值 AA(30%) Aa(60%) aa(10%)

配子的比值 A( ) A( ) a( ) a( )

子代基因型频率 AA( ) Aa( ) aa( )

子代基因频率 A( ) a( )

30%

30%

30%

10%

36%

48%

16%

60%

40%

思考·讨论

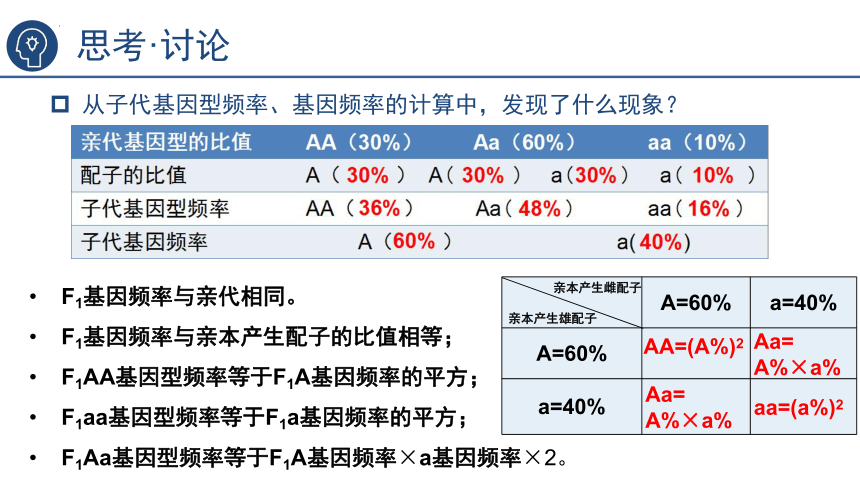

从子代基因型频率、基因频率的计算中,发现了什么现象?

F1基因频率与亲代相同。

F1基因频率与亲本产生配子的比值相等;

F1AA基因型频率等于F1A基因频率的平方;

F1aa基因型频率等于F1a基因频率的平方;

F1Aa基因型频率等于F1A基因频率×a基因频率×2。

A=60% a=40%

A=60%

a=40%

AA=(A%)2

Aa=

A%×a%

aa=(a%)2

亲本产生雌配子

亲本产生雄配子

Aa=

A%×a%

思考·讨论

想一想,子二代、子三代以及若干代以后,种群的基因频率会同子一代一样吗?

亲代 子一代 子二代 子三代

基因型频率 AA 30%

Aa 60%

aa 10%

基因频率 A 60%

a 40%

36%

48%

16%

60%

40%

36%

16%

48%

60%

60%

40%

40%

36%

48%

16%

在满足上述5个前提条件下

各代基因频率相同。基因型频率从子一代开始保持不变。

思考·讨论

遗传平衡定律(哈代—温伯格定律):在理想条件下,一个进行有性生殖的自然种群中,当只有一对等位基因(A、a)时,该种群的基因频率(包括基因型频率)可以代代稳定不变,保持平衡。

种群是极大的;

种群个体间都能自由交配并产生后代,种群中每个个体与其他个体的交配机会是相等的;

种群之间不存在个体的迁入和迁出或基因交流;

没有自然选择(不同个体生存和繁殖的机会是均等的);

没有突变发生。

在符合遗传平衡的某种群中一对等位基因为A和a。设A的基因频率为p,a的基因频率为q;因为p+q=A%+a%=1。

则:(p+q)2=p2 + 2pq + q2=AA%+Aa%+aa%=1;

AA基因型频率=p2;aa基因型频率=q2;Aa基因型频率=2pq。

思考·讨论

上述计算结果是建立在5个假设条件基础上的。对自然界的种群来说,这5个条件都成立吗?你能举出哪些实例?

对自然界的种群来说,这5个条件不可能同时都成立。例如,翅色与环境色彩较一致的,被天敌发现的机会就少些。

足够大的种群是不存在。而根据概率原理,当个体数不是充足大时,实际得到的数值与理论上的数值就存在误差,实际中子代和亲代的基因频率就会有差异;

所有雌雄个体间都能自由交配并产生后代也是不现实的。也就是说不同基因型个体产生的卵细胞和精子结合的机会并不是均等的;

由于各种原因,种群中有的个体会离开该群体,有的个体会迁入该种群;

在自然界中,自然选择是不可抗拒的,始终对种群发挥作用;

基因突变具有普遍性、随机性(P83)。

思考·讨论

如果该种群出现新的突变型(基因型为A2a或A2A2),也就是产生新的等位基因A2,种群的基因频率会发生变化吗?基因A2的频率可能会怎样变化?

突变产生的新基因会使种群的基因频率发生变化。

基因A2的频率是增加还是减少,要看这一突变对生物体是有益还是有害的,这取决于生物生存的环境。

对自然界的种群来说,不能满足遗传平衡规律的种群基因频率会发生变化吗?影响基因频率改变的因素有哪些?

种群较小

不自由交配

有基因突变

有自然选择

有迁入、迁出

可遗传变异

自然选择

基因频率改变

适应性特征形成

生物进化

基因突变

2

种群基因频率的变化

2. 种群基因频率的变化

基因突变在自然界是普遍存在的。基因突变产生新的等位基因,这就可以使种群的基因频率发生变化。

基因突变

染色体变异

基因重组

变异

可遗传变异

不可遗传变异

3种可遗传变异都能改变基因频率吗?

突变

生物进化的原材料

2. 种群基因频率的变化

基因突变

染色体变异

基因重组

可遗传变异

主要因素

3种可遗传变异都能改变基因频率吗?

不一定影响

不直接改变

突变

2. 种群基因频率的变化

影响种群基因频率变化的因素

突变

生物自发突变的频率很低,而且许多突变是有害的,那么,它为什么能够作为生物进化的原材料呢?(教材P112)

如:果蝇约有104对基因,假定每个基因的突变率都是10-5,若有一个中等数量的果蝇种群(约有108个个体),那么每一代出现基因突变数是多少呢?

2 × 104 × 10-5

个体

× 108

种群

= 2 × 107

由此可见,虽然基因突变频率很低,但放到种群中每一代都会有可观的变异量,虽然大多数都是有害的,但是总会出现一些更适应环境的变异,在自然选择过程中被保留下来并逐代积累。

2. 种群基因频率的变化

生物的生存环境:突变的有害和有利也不是绝对的,这往往取决于生物的生存环境。

突变的多害少利是绝对的吗?

某海岛上残翅和无翅的昆虫

影响种群基因频率变化的因素

例如,有翅的昆虫中有时会出现残翅和无翅的突变类型,这类昆虫在正常情况下很难生存下去。但是在经常刮大风的海岛上,这类昆虫却因为不能飞行而避免了被海风吹到海里淹死。

2. 种群基因频率的变化

基因重组:基因突变产生的等位基因,通过有性生殖过程中的基因重组,可以形成多种多样的基因型,从而使种群中出现多种多样可遗传的变异类型。

猫由于基因重组而产生的毛色变异

影响种群基因频率变化的因素

2. 种群基因频率的变化

突变(基因突变和染色体变异)和基因重组产生进化的原材料。

基因突变

基因重组

新的等位基因

多种多样的基因型

种群中出现大量可遗传的变异

变异是

不定向的

形成了进化的原材料,

不能决定生物进化的方向

突变和重组都是随机的,不定向的,那么,种群基因频率的改变是否也是不定向的呢?

3

自然选择对种群基因频率变化的影响

探究·实践

探究自然选择对种群基因频率变化的影响

黑色树干上的桦尺蛾

探究·实践

长满地衣的树干上的桦尺蛾

S<5%

S>95%

英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾(其幼虫叫桦尺蠖)。它们夜间活动,白天栖息在树干上。杂交实验表明,桦尺蛾黑色(S)对浅色(s)是显性的。

在19世纪中叶以前,桦尺蛾几乎都是浅色型的,该种群中S基因的频率很低,在5%以下。到了20世纪中叶,黑色型的桦尺蛾却成了常见的类型,S基因的频率上升到95%以上。

19世纪时,曼彻斯特地区的树干上长满了浅色的地衣。后来,随着工业的发展,工厂排出的煤烟使地衣不能生存,结果树皮裸露并被熏成黑褐色。

现象

探究·实践

提出问题

桦尺蛾种群中s基因(决定浅色性状)的频率为什么越来越低呢?

做出假设

自然选择可以使种群的基因频率定向改变

探究思路

创设数字化问题情景的方法探究

1870年,桦尺蛾种群基因型频率为SS10%,Ss20%,ss70%。S基因的频率为20%。在树干变黑这一环境条件下,假如树干变黑不利于浅色桦尺蛾的生存, 使得浅色个体每年减少10%,黑色个体每年增加10%。

探究·实践

制定并实施研究方案

创设数字化问题情景。

计算,将结果填入表格

假设:第1年桦尺蛾种群个体数为100只,则第1年SS有10只,Ss有20,ss有70只。浅色每年减少10%,黑色每年增加10%。

第1年 第2年 第3年 第4年 ……

基因型频率 SS 10%

Ss 20%

ss 70%

基因频率 S 20%

s 80%

探究·实践

第一年 第二年 第三年 第四年 …….

基因型频率 SS 10% 11.5%

Ss 20% 22.9%

ss 70% 65.6%

基因频率 S 20% 23%

s 80% 77%

12.9%

25.8%

61.3%

26%

74%

14.3%

29.7%

56.0%

29%

71%

升高

升高

降低

升高

降低

分析结果,得出结论

环境的选择作用使s基因频率越来越低,S基因的频率越来越高。

自然选择使种群基因频率发生定向改变。

探究·实践

讨论:根据数据分析,树干变黑对桦尺蛾浅色个体的出生率有影响吗?

影响,树干变黑后,许多浅色个体可能在没有交配、产卵前就已被天敌捕食,导致其个体数减少,影响出生率。

讨论:在自然选择中,直接受选择的是基因型还是表型?

天敌看到的是桦尺蛾的体色(表型)而不是控制体色的基因,自然选择中直接受选择的是表型。

3. 自然选择对种群基因频率变化的影响

不利变异被淘汰,有利变异逐渐积累

变异

自然选择

生物朝一定方向缓慢进化

种群基因频率

发生定向改变

(不定向)

(定向)

在自然选择的作用下,有利变异的基因频率不断增大,有害变异的基因频率逐渐减小。

生物进化的实质是种群基因频率的定向改变

影响种群基因频率变化(生物进化)的因素

小结

外因:自然选择。

内因:基因突变和部分染色体变异,比如缺失和重复能直接引起基因频率的改变,基因重组只是改变了基因型频率,在自然选择作用下淘汰部分个体后可引起基因频率的变化。

小结

生物进化的基本单位

生物进化的实质

生物进化的原材料

决定生物进化的方向

种群

基因频率的改变

突变和基因重组

自然选择

4

练习与应用

.

1.1 概念检测

1. 从基因水平看,生物进化的过程就是种群基因频率发生定向改变的过程。判断下列相关表述是否正确。

(1)某地区红绿色盲患者在男性中约占8%,在女性中约占0.64%,由此可知,红绿色盲基因Xb的基因频率约为8%。( )

(2)基因频率变化是由基因突变和基因重组引起的,不受环境的影响。( )

(3)生物进化的实质是种群基因频率在自然选择作用下的定向改变。( )

.

2.种群是物种在自然界的存在形式,也是一个繁殖单位。下列生物群体中属于种群的是( )

A.一个湖泊中的全部鱼

B.一片森林中的全部蛇

C.一间屋中的全部蟑螂

D.卧龙自然保护区中的全部大熊猫

D

1.1 概念检测

蟑螂属昆虫纲蜚蠊目的统称

.

3.某一瓢虫种群中有黑色和红色两种体色的个体,这一性状由一对等位基因控制,黑色(B)对红色(b)为显性。如果基因型为BB的个体占18%,基因型为Bb的个体占78%,基因型为bb的个体占4%。基因B和b的频率分别为( )

A.18%、82% B.36%、64%

C.57%、43% D.92%、8%

C

1.1 概念检测

.

4.一种果蝇的突变体在21℃的气温下,生存能力很差,但是,当气温上升到25℃时,突变体的生存能力大大提高。这说明( )

A.突变是不定向的

B.突变是随机发生的

C.突变的有害或有利取决于环境条件

D.环境条件的变化对突变体都是有害的

C

1.1 概念检测

1.2 拓展应用

1. 举出人为因素导致种群基因频率定向改变的实例。

如选择育种和杂交育种

2. 如果将一个濒临灭绝的生物种群释放到一个新的环境中,那里有充足的食物,没有天敌,这个种群将发生怎样的变化?请根据所学知识作出预测。

如果气候条件等其他条件也合适,并且这个种群具有一定的繁殖能力,该种群的个体总数会迅速增加。否则,也可能仍然处于濒危状态甚至灭绝。

1.2 拓展应用

3. 碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染的一类药物。下表为2005-2008年,该类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。据表回答下列问题。

(1)这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间是否存在关联?依据是什么?

二者存在正相关的关系。

依据是调查数据。

(2)试从进化的角度解释耐药率升高的原因。

随着抗生素人均使用量的增加,不耐药的细菌生存和繁殖的机会减少,耐药菌生存和繁殖的机会增加,耐药性基因在细菌种群中的基因频率逐年上升。

1.2 拓展应用

(3)我国卫生部门建立了全国抗菌药物临床应用监测网和细菌耐药监测网,并要求医疗机构开展细菌耐药监测工作,建立细菌耐药预警机制。例如,当某抗菌药物的主要目标细菌耐药率超过30%时,医疗机构应及时将这一预警信息进行通报。请分析这一要求的合理性。

由于细菌繁殖很快,耐药率的上升速度也较快,因此需要加强监控。我国卫生部门建立了相关检测机制,说明党和政府关注民生。医疗机构及时通报预警信息,有利于全国各医院机构共同及时采取措施,如更换新的抗生素类药物将细菌耐药率控制在低水平。

1.2 拓展应用

(4)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。作为这场竞赛的参与者,你可以做些什么呢

合理使用抗生素,防止滥用抗生素。

.

视频见U盘该课件文件夹

探究·实践

探究抗生素对细菌的选择作用

探究·实践

实验原理:一般情况下,一定浓度的抗生素会杀死细菌,但变异的细菌可能产生耐药性。在实验室连续培养细菌时,如果向培养基中添加抗生素,耐药菌有可能存活下来。

实验目的:通过观察大肠杆菌在含有卡那霉素的培养基上的生长状况,探究抗生素对细菌的选择作用。

探究·实践

材料用具

实验材料:经高温灭菌的牛肉膏蛋白胨液体培养基及固体培养基平板,细菌菌株(如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等),含有抗生素(如青霉素、卡那霉素等)的圆形滤纸片(以下简称“抗生素纸片”),不含抗生素的纸片。

实验仪器:镊子,涂布器,无菌棉签,酒精灯,记号笔,直尺等。

探究·实践

实验方法步骤

1.用记号笔在培养皿的底部画线,将培养基分为四个区,标号

2.将细菌涂布在培养基平板上

探究·实践

实验方法步骤

3.①号区域的中央放置不含抗生素纸片和②③④号区域的中央分别放置含有抗生素的纸片

4.将培养皿倒置于37℃的恒温箱中培养12~16h。

探究·实践

实验方法步骤

5.观察并测量抑菌圈直径,并取平均值

6.从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌培养,并重复以上步骤

探究·实践

结果与分析

抑菌圈直径/cm

第一代 第二代 第三代

1 2.26 1.89 1.62

2 2.41 1.91 1.67

3 2.42 1.87 1.69

平均值 2.36 1.89 1.66

抗生素纸片周围出现抑菌圈,在连续培养几代后,抑菌圈的直径越来越小。

结论:说明抗生素对细菌产生了选择作用。

注意:

抗生素不是诱变因子,因此细菌耐药性变异的产生与抗生素无关。

三类细菌产生耐药性过程属于基因突变,而基因突变具有不定向性。

滤纸片上的抗生素杀死了周围的细菌,使其不能形成菌落,而形成抑菌圈。

探究·实践

探究·实践

讨论:为什么要从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌?

抗生素能够杀死细菌,在抑菌圈边缘抗生素浓度较低,可能存在具有耐药性的细菌,因此要从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌。

讨论:你的数据是否支持“耐药菌是普遍”存在的”这一说法?说说你的理由。

支持。因为抑菌圈边缘生长的细菌可能是耐药菌。

讨论:在本实验的培养条件下,耐药菌所产生的变异是有利还是有害的?你怎么理解变异是有利还是有害的?

在本实验条件下,耐药菌产生的变异一般来说是有利的,有利于生物在特定环境中生存和繁殖的变异,在此环境中就是有利变异。

探究·实践

讨论:滥用抗生素的现象十分普遍。例如,有人生病时觉得去医院很麻烦,就直接吃抗生素;有的禽畜养殖者将抗生素添加到动物饲料中。你认为这些做法会有什么后果?请你查阅资料,举出更多滥用抗生素的实例。

这些做法都会促进耐药菌的产生。滥用抗生素会使病菌的抗药基因不断积累,抗药性不断增强,导致抗生素药物失效。

自然选择使种群的基因频率发生定向改变,只要是基因频率发生变化,生物就一定发生了进化,但是进化一定形成新物种吗?

19世纪中叶到20世纪中叶,英国曼彻斯特地区的桦尺蠖种群基因频率发生了很大的改变。

这两种桦尺蠖还是不是同一物种?

是同一物种

二 隔离在物种形成中的作用

聚焦

1

什么是物种?

2

怎样理解地理隔离和生殖隔离?

3

隔离在物种形成中起什么作用?

怎样判断两个种群是不是属于同一物种?

或者说进化到什么程度,就可以形成新的物种?

同种生物的不同种群,由于突变和选择因素的不同,其基因组成可能会朝不同的方向改变,导致种群间出现形态和生理上的差异。

它们是同一个物种吗?

物种是什么?

1

物种的概念

1. 物种的概念

物种:能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物。

物种与种群的区别:

一个物种可以包括生活在不同地理区域的多个种群。只要各个种群相互交配仍能产生可育的后代,则是同一物种。

随堂练习

(1)全世界的人是一个物种吗?为什么?

都是一个物种,无论白人黑人、黄种人结婚,都能产生可育的后代。

(2)马跟驴是一个物种吗?为什么?

马(2n=64)

驴(2n=62)

骡(2n=63)

不可育

+

随堂练习

(3)骡是一个物种吗?为什么?

不是,因为它不能繁殖后代。

(4)两个池塘的鲤鱼是一个物种吗?它们是属于一个种群还是两个种群?

是一个物种,属于两个种群。

(5)二倍体西瓜和四倍体西瓜是不是一个物种?为什么?

不是

因为后代三倍体西瓜不可育。

(6)三倍体西瓜是一个新物种吗?

不是,三倍体西瓜不可育。

2

隔离及其在物种形成中的作用

不是,由于高山、河流、沙漠或其他地理上的障碍,每一个物种总是被分成一个一个或大或小的群体,这些群体就是不同的种群。例如,两个池塘里的鲤鱼就是两个种群。

在自然界,是不是同一物种的个体都生活在一起呢?

2. 隔离及其在物种形成中的作用

地理隔离:同种生物由于地理障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因交流的现象。

东北虎

华南虎

在自然状态下,东北虎和华南虎处于不同的地域,无法跨越地理障碍完成交配。

如果把东北虎和华南虎放在同一片森林中,它们仍然可以交相互交配并产生可育的后代,这说明东北虎和华南虎仍然属于同一个物种。

2. 隔离及其在物种形成中的作用

隔离:不同群体间的个体,在自然条件下基因不能自由交流的现象。包括生殖隔离和地理隔离。

虎

狮虎兽

狮

生殖隔离:不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育后代的现象。

2. 隔离及其在物种形成中的作用

地理隔离和生殖隔离之间有什么联系呢?

假象

两个鼠种群间可能不能自由交配,也可能能自由交配。

如果不能自由交配或交配后不能产生可育后代,说明长期的地理隔离导致生殖隔离,形成了两个新物种;如果能自由交配并产生了可育后代,说明还是同一物种。

2. 隔离及其在物种形成中的作用

思考:两个鼠种群还能自由交配吗?

思考·讨论

隔离在物种形成中的作用

在加拉帕戈斯群岛上生活着13种地雀。这些地雀的喙差别很大,不同种之间存在生殖隔离。而在辽阔的南美洲大陆上,却看不到这13种地雀的踪影。

不同岛屿的环境有较大差别,比如岛的低洼地带,布满棘刺状的灌丛;而在只有大岛上才有的高地,则生长着茂密的森林。

达尔文在环球考察中观察到一个奇怪的现象。加拉帕戈斯群岛位于南美洲附近的太平洋中,由13个主要岛屿组成,这些岛屿与南美洲大陆的距离为160~950km。

加拉帕戈斯群岛的地雀

讨论以下问题,展示学习成果:

设想美洲大陆的一种地雀来到加拉帕戈斯群岛后,先在两个岛屿上形成两个初始种群。这两个初始种群的个体数量都不多。它们的基因频率一样吗?

不同岛屿上的地雀种群,产生突变的情况一样吗?

思考·讨论

由于这两个种群的个体数量都不够的多,基因频率可能不一样。

不一样。因为突变是随机发生的。

对不同岛屿上的地雀种群来说,环境的作用有没有差别?这对种群基因频率的变化会产生什么影响?

如果这片海域只有一个小岛,还会形成这么多种地雀吗?

思考·讨论

不同岛屿的地形和植被条件不一样,因此环境的作用会有差别,导致种群基因频率朝不同的方向改变。

不会。因为个体间有基因的交流。

2. 隔离及其在物种形成中的作用

总结:加拉帕戈斯群岛的地雀的形成方式?

突变和基因重组

种群基因频率变化

导致

积累

基因库的差异

种群间生殖隔离

标志着

地理隔离

时间

扩大

自然选择

新物种形成

导致

导致

阻断基因交流

2. 隔离及其在物种形成中的作用

物种形成的三个基本环节:

突变和基因重组提供原材料;

自然选择使基因频率定向改变;

隔离是物种形成的必要条件。

生殖隔离是物种形成的标志

随堂练习

总结:

① 地理隔离是物种形成的量变阶段,生殖隔离是物种形成的质变时期。隔离是物种形成的必要条件。

② 生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段,是物种间的真正界限。

1.物种形成的必要条件是什么?

隔离

2.地理隔离在物种形成过程中起到什么作用?

3.地理隔离必然产生出新的物种吗?

4.新物种形成的标志是什么?

5.产生生殖隔离的根本原因是什么?

阻断种群间的基因交流

不是

出现生殖隔离。

6.新物种形成的过程是怎样的?

种群基因库间形成明显的差异。

2. 隔离及其在物种形成中的作用

物种形成的比较常见的方式:

渐变式(绝大多数)

新物种的形成是生物与环境相互影响相互作用的结果。

自然选择2

自然选择1

地理隔离

原种

变异1

变异2

基因频率的定向改变

变异类型1

变异类型2

新物种

新物种

生殖 隔离

不同种群

物种形成的三个环节

①突变和基因重组产生进化的原材料

②自然选择导致种群基因频率的定向改变

③隔离是物种形成的必要条件

2. 隔离及其在物种形成中的作用

新物种的形成是否必须经过地理隔离?

爆发式

无需地理隔离,短时间内即可形成,如自然界中多倍体的形成。

地理隔离不是物种形成的必要条件

二倍体

四倍体

物种A

杂种植物

异源多倍体

杂交

染色体加倍

物种B

2. 隔离及其在物种形成中的作用

物种形成和生物进化的比较

物种形成 生物进化

标志 生殖隔离出现 基因频率改变

变化后生物与原生物的关系 属于不同物种 可能属于同一物种;

也可能属于不同物种

二者联系 只有不同种群的基因库产生了明显的差异,出现生殖隔离才形成新物种; 进化不一定产生新物种,但新物种产生的过程中一定存在进化

3

课堂小结

2. 课堂小结

种群基因组成的变化与物种的形成

种群和种群基因库

基因突变

基因重组

自然选择对种群基因频率变化的影响

概念

提供生物进化原材料

实质:自然选择定向改变基因频率,导致生物进化

种群基因频率的变化

隔离在物种形成中的作用

基因频率计算方法

染色体变异

概念

地理隔离和生殖隔离

隔离是物种形成的必要条件

4

练习与应用

.

4.1 概念检测

1. 判断下列与隔离有关的表述是否正确。

(1)在曼彻斯特的桦尺蛾种群中,黑色个体与浅色个体之间未出现生殖隔离。( )

(2)加拉帕戈斯群岛不同岛屿上的地雀种群 之间由于地理隔离而逐渐形成了生殖隔离。( )

.

2.19世纪70年代,10对原产于美国的灰松鼠被引入英国,结果在英国大量繁殖、泛滥成灾。对生活在两国的灰松鼠种群,可以作出的判断是( )

A.两者尚未形成两个物种

B.两者的外部形态有明显差别

C.两者之间已经出现生殖隔离

D.两者的基因库向不同方向改变

D

4.1 概念检测

4.2 拓展应用

1. 斑马的染色体数为22对,驴的染色体数为31对,斑马和驴杂交产生的后代兼具斑马和驴的特征,称为斑驴兽或驴斑兽,俗称“斑驴”。斑马和驴杂交产生的后代是可育的吗?你能从染色体组的角度作出解释吗?

斑马和驴杂交产生的后代是不育的。

由题中所给斑马和驴的染色体数可知,其杂交后代的染色体数为53条(不是偶数),杂交后代无法通过减数分裂产生正常的配子。

4.2 拓展应用

2. 在自然界,狮和虎是不可能相遇的。在动物园里,一般也将这两种动物分开圈养。近年来才出现将它们的幼崽放在一起饲养的做法,目的是获得有观赏价值的杂交后代—狮虎兽或虎狮兽,你对这种做法有什么看法?

从科学研究角度看,这样做可以帮助人们更多地了解生命的奥秘;

从生命伦理角度看,狮虎杂交后代中容易出现免疫力低、夭折的个体,这些个体会承受一定的痛苦,因此这种做法不宜提倡;

4.2 拓展应用

从生物学角度看,狮和虎的自然分布区不同,分布在草原上,虎分布在森林里,动物园饲养狮和虎时,应尽量提供符合它们天然分布和习性特点的生活环境,将二者分区域饲养,以体现对自然和生命的尊重。

第3节 种群基因组成的变化

与物种的形成

一 种群基因组成的变化

聚焦

1

为什么说种群是生物进化的基本单位?

2

种群的基因频率为什么会发生变化?

3

自然选择与种群基因频率的变化有什么关系?

自然选择的直接作用对象是个体还是群体?基因型还是表型?生物进化的基本单位是个体还是种群?

aa

A

自然选择直接作用的是生物的个体,而且是个体的表型。但是,在自然界,没有哪个个体是长生不死的,个体的表型会随着个体的死亡而消失,决定表型的基因却可以随着生殖而世代延续,并且在群体中扩散。

研究生物的进化,仅研究个体和表型是不够的,还必须研究群体基因组成的变化。

1

种群和种群基因库

1. 种群和种群基因库

种群:生活在一定区域的同种生物的全部个体叫做种群。

一片草地上的所有蒲公英

一片树林中的全部猕猴

同一区域

同一物种(界门纲目科属种)

全部个体

种群特点:

种群是生物进化的基本单位;

种群是繁殖的基本单位。

种群中的个体并不是机械地集合在一起,而是彼此可以交配,并通过繁殖将各自的基因传给后代。

蝗虫繁殖时,新老种群在基因组成上有变化吗?

1. 种群和种群基因库

基因库:一个种群中全部个体所含有的全部基因。

基因频率:在一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率。

基因型频率:在一个种群中,某基因型个体占种群内全部个体的比率。

基因型频率=

某基因型个体总数

种群全部个体数

× 100%

基因频率=

某基因的总数

控制同种性状的等位基因的总数

× 100%

1. 种群和种群基因库

某昆虫决定翅色的基因频率

1. 种群和种群基因库

【例1】某昆虫种群中,决定翅色为绿色的基因为A,决定翅色为褐色的基因为a,从种群中随机抽出100个个体,测知基因型为AA、Aa和aa的个体分别是30、60和10个。

那么A和a的基因频率是多少?AA、Aa、aa的基因型频率是多少?

① 在种群中,一对等位基因的基因频率之和等于1,基因型频率之和等于1。

② 基因的频率 = 该基因纯合子的基因型频率+1/2杂合子的基因型频率。

AA基因型频率为: 30%

Aa基因型频率为: 60%

aa基因型频率为: 10%

A基因频率 =

×100%

2×AA+Aa

2(AA+Aa+aa)

30×2+60

2×100

=

60%

2×100

a基因频率=

10×2+60

=

40%

2×aa+Aa

2(AA+Aa+aa)

×100%

=

=

【例2】在调查红绿色盲时,随机抽查了200人,其中男女各100人。女性患者1人,携带者3人,男性患者4 人。色盲基因的频率为多少?

基因频率 =

某基因的总数

控制同种性状的等位基因的总数

× 100%

Xb基因频率=

1×2+3+4

100×2+100

×100% =

3%

Xb基因频率=

Xb基因总数

2×女性个体数+男性个体数

×100%

1. 种群和种群基因库

基因只位于X染色体上基因频率的计算

一个种群繁殖若干代后,其基因频率会不会发生变化?

思考·讨论

用数学方法讨论基因频率的变化

1. 假设上述昆虫种群数量非常大,所有的雌雄个体间都能自由交配并能产生后代,没有迁入和迁出,不同翅色的个体生存和繁殖的机会是均等的,基因A和a都不产突变,根据孟德尔的分离定律计算。

该种群产生的A配子和a配子的比值各是多少?

子代基因型的频率各是多少?

子代种群的基因频率各是多少?

亲代基因型的比值 AA(30%) Aa(60%) aa(10%)

配子的比值 A( ) A( ) a( ) a( )

子代基因型频率 AA( ) Aa( ) aa( )

子代基因频率 A( ) a( )

30%

30%

30%

10%

36%

48%

16%

60%

40%

思考·讨论

从子代基因型频率、基因频率的计算中,发现了什么现象?

F1基因频率与亲代相同。

F1基因频率与亲本产生配子的比值相等;

F1AA基因型频率等于F1A基因频率的平方;

F1aa基因型频率等于F1a基因频率的平方;

F1Aa基因型频率等于F1A基因频率×a基因频率×2。

A=60% a=40%

A=60%

a=40%

AA=(A%)2

Aa=

A%×a%

aa=(a%)2

亲本产生雌配子

亲本产生雄配子

Aa=

A%×a%

思考·讨论

想一想,子二代、子三代以及若干代以后,种群的基因频率会同子一代一样吗?

亲代 子一代 子二代 子三代

基因型频率 AA 30%

Aa 60%

aa 10%

基因频率 A 60%

a 40%

36%

48%

16%

60%

40%

36%

16%

48%

60%

60%

40%

40%

36%

48%

16%

在满足上述5个前提条件下

各代基因频率相同。基因型频率从子一代开始保持不变。

思考·讨论

遗传平衡定律(哈代—温伯格定律):在理想条件下,一个进行有性生殖的自然种群中,当只有一对等位基因(A、a)时,该种群的基因频率(包括基因型频率)可以代代稳定不变,保持平衡。

种群是极大的;

种群个体间都能自由交配并产生后代,种群中每个个体与其他个体的交配机会是相等的;

种群之间不存在个体的迁入和迁出或基因交流;

没有自然选择(不同个体生存和繁殖的机会是均等的);

没有突变发生。

在符合遗传平衡的某种群中一对等位基因为A和a。设A的基因频率为p,a的基因频率为q;因为p+q=A%+a%=1。

则:(p+q)2=p2 + 2pq + q2=AA%+Aa%+aa%=1;

AA基因型频率=p2;aa基因型频率=q2;Aa基因型频率=2pq。

思考·讨论

上述计算结果是建立在5个假设条件基础上的。对自然界的种群来说,这5个条件都成立吗?你能举出哪些实例?

对自然界的种群来说,这5个条件不可能同时都成立。例如,翅色与环境色彩较一致的,被天敌发现的机会就少些。

足够大的种群是不存在。而根据概率原理,当个体数不是充足大时,实际得到的数值与理论上的数值就存在误差,实际中子代和亲代的基因频率就会有差异;

所有雌雄个体间都能自由交配并产生后代也是不现实的。也就是说不同基因型个体产生的卵细胞和精子结合的机会并不是均等的;

由于各种原因,种群中有的个体会离开该群体,有的个体会迁入该种群;

在自然界中,自然选择是不可抗拒的,始终对种群发挥作用;

基因突变具有普遍性、随机性(P83)。

思考·讨论

如果该种群出现新的突变型(基因型为A2a或A2A2),也就是产生新的等位基因A2,种群的基因频率会发生变化吗?基因A2的频率可能会怎样变化?

突变产生的新基因会使种群的基因频率发生变化。

基因A2的频率是增加还是减少,要看这一突变对生物体是有益还是有害的,这取决于生物生存的环境。

对自然界的种群来说,不能满足遗传平衡规律的种群基因频率会发生变化吗?影响基因频率改变的因素有哪些?

种群较小

不自由交配

有基因突变

有自然选择

有迁入、迁出

可遗传变异

自然选择

基因频率改变

适应性特征形成

生物进化

基因突变

2

种群基因频率的变化

2. 种群基因频率的变化

基因突变在自然界是普遍存在的。基因突变产生新的等位基因,这就可以使种群的基因频率发生变化。

基因突变

染色体变异

基因重组

变异

可遗传变异

不可遗传变异

3种可遗传变异都能改变基因频率吗?

突变

生物进化的原材料

2. 种群基因频率的变化

基因突变

染色体变异

基因重组

可遗传变异

主要因素

3种可遗传变异都能改变基因频率吗?

不一定影响

不直接改变

突变

2. 种群基因频率的变化

影响种群基因频率变化的因素

突变

生物自发突变的频率很低,而且许多突变是有害的,那么,它为什么能够作为生物进化的原材料呢?(教材P112)

如:果蝇约有104对基因,假定每个基因的突变率都是10-5,若有一个中等数量的果蝇种群(约有108个个体),那么每一代出现基因突变数是多少呢?

2 × 104 × 10-5

个体

× 108

种群

= 2 × 107

由此可见,虽然基因突变频率很低,但放到种群中每一代都会有可观的变异量,虽然大多数都是有害的,但是总会出现一些更适应环境的变异,在自然选择过程中被保留下来并逐代积累。

2. 种群基因频率的变化

生物的生存环境:突变的有害和有利也不是绝对的,这往往取决于生物的生存环境。

突变的多害少利是绝对的吗?

某海岛上残翅和无翅的昆虫

影响种群基因频率变化的因素

例如,有翅的昆虫中有时会出现残翅和无翅的突变类型,这类昆虫在正常情况下很难生存下去。但是在经常刮大风的海岛上,这类昆虫却因为不能飞行而避免了被海风吹到海里淹死。

2. 种群基因频率的变化

基因重组:基因突变产生的等位基因,通过有性生殖过程中的基因重组,可以形成多种多样的基因型,从而使种群中出现多种多样可遗传的变异类型。

猫由于基因重组而产生的毛色变异

影响种群基因频率变化的因素

2. 种群基因频率的变化

突变(基因突变和染色体变异)和基因重组产生进化的原材料。

基因突变

基因重组

新的等位基因

多种多样的基因型

种群中出现大量可遗传的变异

变异是

不定向的

形成了进化的原材料,

不能决定生物进化的方向

突变和重组都是随机的,不定向的,那么,种群基因频率的改变是否也是不定向的呢?

3

自然选择对种群基因频率变化的影响

探究·实践

探究自然选择对种群基因频率变化的影响

黑色树干上的桦尺蛾

探究·实践

长满地衣的树干上的桦尺蛾

S<5%

S>95%

英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾(其幼虫叫桦尺蠖)。它们夜间活动,白天栖息在树干上。杂交实验表明,桦尺蛾黑色(S)对浅色(s)是显性的。

在19世纪中叶以前,桦尺蛾几乎都是浅色型的,该种群中S基因的频率很低,在5%以下。到了20世纪中叶,黑色型的桦尺蛾却成了常见的类型,S基因的频率上升到95%以上。

19世纪时,曼彻斯特地区的树干上长满了浅色的地衣。后来,随着工业的发展,工厂排出的煤烟使地衣不能生存,结果树皮裸露并被熏成黑褐色。

现象

探究·实践

提出问题

桦尺蛾种群中s基因(决定浅色性状)的频率为什么越来越低呢?

做出假设

自然选择可以使种群的基因频率定向改变

探究思路

创设数字化问题情景的方法探究

1870年,桦尺蛾种群基因型频率为SS10%,Ss20%,ss70%。S基因的频率为20%。在树干变黑这一环境条件下,假如树干变黑不利于浅色桦尺蛾的生存, 使得浅色个体每年减少10%,黑色个体每年增加10%。

探究·实践

制定并实施研究方案

创设数字化问题情景。

计算,将结果填入表格

假设:第1年桦尺蛾种群个体数为100只,则第1年SS有10只,Ss有20,ss有70只。浅色每年减少10%,黑色每年增加10%。

第1年 第2年 第3年 第4年 ……

基因型频率 SS 10%

Ss 20%

ss 70%

基因频率 S 20%

s 80%

探究·实践

第一年 第二年 第三年 第四年 …….

基因型频率 SS 10% 11.5%

Ss 20% 22.9%

ss 70% 65.6%

基因频率 S 20% 23%

s 80% 77%

12.9%

25.8%

61.3%

26%

74%

14.3%

29.7%

56.0%

29%

71%

升高

升高

降低

升高

降低

分析结果,得出结论

环境的选择作用使s基因频率越来越低,S基因的频率越来越高。

自然选择使种群基因频率发生定向改变。

探究·实践

讨论:根据数据分析,树干变黑对桦尺蛾浅色个体的出生率有影响吗?

影响,树干变黑后,许多浅色个体可能在没有交配、产卵前就已被天敌捕食,导致其个体数减少,影响出生率。

讨论:在自然选择中,直接受选择的是基因型还是表型?

天敌看到的是桦尺蛾的体色(表型)而不是控制体色的基因,自然选择中直接受选择的是表型。

3. 自然选择对种群基因频率变化的影响

不利变异被淘汰,有利变异逐渐积累

变异

自然选择

生物朝一定方向缓慢进化

种群基因频率

发生定向改变

(不定向)

(定向)

在自然选择的作用下,有利变异的基因频率不断增大,有害变异的基因频率逐渐减小。

生物进化的实质是种群基因频率的定向改变

影响种群基因频率变化(生物进化)的因素

小结

外因:自然选择。

内因:基因突变和部分染色体变异,比如缺失和重复能直接引起基因频率的改变,基因重组只是改变了基因型频率,在自然选择作用下淘汰部分个体后可引起基因频率的变化。

小结

生物进化的基本单位

生物进化的实质

生物进化的原材料

决定生物进化的方向

种群

基因频率的改变

突变和基因重组

自然选择

4

练习与应用

.

1.1 概念检测

1. 从基因水平看,生物进化的过程就是种群基因频率发生定向改变的过程。判断下列相关表述是否正确。

(1)某地区红绿色盲患者在男性中约占8%,在女性中约占0.64%,由此可知,红绿色盲基因Xb的基因频率约为8%。( )

(2)基因频率变化是由基因突变和基因重组引起的,不受环境的影响。( )

(3)生物进化的实质是种群基因频率在自然选择作用下的定向改变。( )

.

2.种群是物种在自然界的存在形式,也是一个繁殖单位。下列生物群体中属于种群的是( )

A.一个湖泊中的全部鱼

B.一片森林中的全部蛇

C.一间屋中的全部蟑螂

D.卧龙自然保护区中的全部大熊猫

D

1.1 概念检测

蟑螂属昆虫纲蜚蠊目的统称

.

3.某一瓢虫种群中有黑色和红色两种体色的个体,这一性状由一对等位基因控制,黑色(B)对红色(b)为显性。如果基因型为BB的个体占18%,基因型为Bb的个体占78%,基因型为bb的个体占4%。基因B和b的频率分别为( )

A.18%、82% B.36%、64%

C.57%、43% D.92%、8%

C

1.1 概念检测

.

4.一种果蝇的突变体在21℃的气温下,生存能力很差,但是,当气温上升到25℃时,突变体的生存能力大大提高。这说明( )

A.突变是不定向的

B.突变是随机发生的

C.突变的有害或有利取决于环境条件

D.环境条件的变化对突变体都是有害的

C

1.1 概念检测

1.2 拓展应用

1. 举出人为因素导致种群基因频率定向改变的实例。

如选择育种和杂交育种

2. 如果将一个濒临灭绝的生物种群释放到一个新的环境中,那里有充足的食物,没有天敌,这个种群将发生怎样的变化?请根据所学知识作出预测。

如果气候条件等其他条件也合适,并且这个种群具有一定的繁殖能力,该种群的个体总数会迅速增加。否则,也可能仍然处于濒危状态甚至灭绝。

1.2 拓展应用

3. 碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染的一类药物。下表为2005-2008年,该类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。据表回答下列问题。

(1)这种细菌耐药率的变化与抗生素的使用量之间是否存在关联?依据是什么?

二者存在正相关的关系。

依据是调查数据。

(2)试从进化的角度解释耐药率升高的原因。

随着抗生素人均使用量的增加,不耐药的细菌生存和繁殖的机会减少,耐药菌生存和繁殖的机会增加,耐药性基因在细菌种群中的基因频率逐年上升。

1.2 拓展应用

(3)我国卫生部门建立了全国抗菌药物临床应用监测网和细菌耐药监测网,并要求医疗机构开展细菌耐药监测工作,建立细菌耐药预警机制。例如,当某抗菌药物的主要目标细菌耐药率超过30%时,医疗机构应及时将这一预警信息进行通报。请分析这一要求的合理性。

由于细菌繁殖很快,耐药率的上升速度也较快,因此需要加强监控。我国卫生部门建立了相关检测机制,说明党和政府关注民生。医疗机构及时通报预警信息,有利于全国各医院机构共同及时采取措施,如更换新的抗生素类药物将细菌耐药率控制在低水平。

1.2 拓展应用

(4)人类不断研发和使用新的抗生素,细菌对新药的耐药性也在不断提高,二者之间仿佛发生了一场竞赛。作为这场竞赛的参与者,你可以做些什么呢

合理使用抗生素,防止滥用抗生素。

.

视频见U盘该课件文件夹

探究·实践

探究抗生素对细菌的选择作用

探究·实践

实验原理:一般情况下,一定浓度的抗生素会杀死细菌,但变异的细菌可能产生耐药性。在实验室连续培养细菌时,如果向培养基中添加抗生素,耐药菌有可能存活下来。

实验目的:通过观察大肠杆菌在含有卡那霉素的培养基上的生长状况,探究抗生素对细菌的选择作用。

探究·实践

材料用具

实验材料:经高温灭菌的牛肉膏蛋白胨液体培养基及固体培养基平板,细菌菌株(如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等),含有抗生素(如青霉素、卡那霉素等)的圆形滤纸片(以下简称“抗生素纸片”),不含抗生素的纸片。

实验仪器:镊子,涂布器,无菌棉签,酒精灯,记号笔,直尺等。

探究·实践

实验方法步骤

1.用记号笔在培养皿的底部画线,将培养基分为四个区,标号

2.将细菌涂布在培养基平板上

探究·实践

实验方法步骤

3.①号区域的中央放置不含抗生素纸片和②③④号区域的中央分别放置含有抗生素的纸片

4.将培养皿倒置于37℃的恒温箱中培养12~16h。

探究·实践

实验方法步骤

5.观察并测量抑菌圈直径,并取平均值

6.从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌培养,并重复以上步骤

探究·实践

结果与分析

抑菌圈直径/cm

第一代 第二代 第三代

1 2.26 1.89 1.62

2 2.41 1.91 1.67

3 2.42 1.87 1.69

平均值 2.36 1.89 1.66

抗生素纸片周围出现抑菌圈,在连续培养几代后,抑菌圈的直径越来越小。

结论:说明抗生素对细菌产生了选择作用。

注意:

抗生素不是诱变因子,因此细菌耐药性变异的产生与抗生素无关。

三类细菌产生耐药性过程属于基因突变,而基因突变具有不定向性。

滤纸片上的抗生素杀死了周围的细菌,使其不能形成菌落,而形成抑菌圈。

探究·实践

探究·实践

讨论:为什么要从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌?

抗生素能够杀死细菌,在抑菌圈边缘抗生素浓度较低,可能存在具有耐药性的细菌,因此要从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌。

讨论:你的数据是否支持“耐药菌是普遍”存在的”这一说法?说说你的理由。

支持。因为抑菌圈边缘生长的细菌可能是耐药菌。

讨论:在本实验的培养条件下,耐药菌所产生的变异是有利还是有害的?你怎么理解变异是有利还是有害的?

在本实验条件下,耐药菌产生的变异一般来说是有利的,有利于生物在特定环境中生存和繁殖的变异,在此环境中就是有利变异。

探究·实践

讨论:滥用抗生素的现象十分普遍。例如,有人生病时觉得去医院很麻烦,就直接吃抗生素;有的禽畜养殖者将抗生素添加到动物饲料中。你认为这些做法会有什么后果?请你查阅资料,举出更多滥用抗生素的实例。

这些做法都会促进耐药菌的产生。滥用抗生素会使病菌的抗药基因不断积累,抗药性不断增强,导致抗生素药物失效。

自然选择使种群的基因频率发生定向改变,只要是基因频率发生变化,生物就一定发生了进化,但是进化一定形成新物种吗?

19世纪中叶到20世纪中叶,英国曼彻斯特地区的桦尺蠖种群基因频率发生了很大的改变。

这两种桦尺蠖还是不是同一物种?

是同一物种

二 隔离在物种形成中的作用

聚焦

1

什么是物种?

2

怎样理解地理隔离和生殖隔离?

3

隔离在物种形成中起什么作用?

怎样判断两个种群是不是属于同一物种?

或者说进化到什么程度,就可以形成新的物种?

同种生物的不同种群,由于突变和选择因素的不同,其基因组成可能会朝不同的方向改变,导致种群间出现形态和生理上的差异。

它们是同一个物种吗?

物种是什么?

1

物种的概念

1. 物种的概念

物种:能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物。

物种与种群的区别:

一个物种可以包括生活在不同地理区域的多个种群。只要各个种群相互交配仍能产生可育的后代,则是同一物种。

随堂练习

(1)全世界的人是一个物种吗?为什么?

都是一个物种,无论白人黑人、黄种人结婚,都能产生可育的后代。

(2)马跟驴是一个物种吗?为什么?

马(2n=64)

驴(2n=62)

骡(2n=63)

不可育

+

随堂练习

(3)骡是一个物种吗?为什么?

不是,因为它不能繁殖后代。

(4)两个池塘的鲤鱼是一个物种吗?它们是属于一个种群还是两个种群?

是一个物种,属于两个种群。

(5)二倍体西瓜和四倍体西瓜是不是一个物种?为什么?

不是

因为后代三倍体西瓜不可育。

(6)三倍体西瓜是一个新物种吗?

不是,三倍体西瓜不可育。

2

隔离及其在物种形成中的作用

不是,由于高山、河流、沙漠或其他地理上的障碍,每一个物种总是被分成一个一个或大或小的群体,这些群体就是不同的种群。例如,两个池塘里的鲤鱼就是两个种群。

在自然界,是不是同一物种的个体都生活在一起呢?

2. 隔离及其在物种形成中的作用

地理隔离:同种生物由于地理障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因交流的现象。

东北虎

华南虎

在自然状态下,东北虎和华南虎处于不同的地域,无法跨越地理障碍完成交配。

如果把东北虎和华南虎放在同一片森林中,它们仍然可以交相互交配并产生可育的后代,这说明东北虎和华南虎仍然属于同一个物种。

2. 隔离及其在物种形成中的作用

隔离:不同群体间的个体,在自然条件下基因不能自由交流的现象。包括生殖隔离和地理隔离。

虎

狮虎兽

狮

生殖隔离:不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育后代的现象。

2. 隔离及其在物种形成中的作用

地理隔离和生殖隔离之间有什么联系呢?

假象

两个鼠种群间可能不能自由交配,也可能能自由交配。

如果不能自由交配或交配后不能产生可育后代,说明长期的地理隔离导致生殖隔离,形成了两个新物种;如果能自由交配并产生了可育后代,说明还是同一物种。

2. 隔离及其在物种形成中的作用

思考:两个鼠种群还能自由交配吗?

思考·讨论

隔离在物种形成中的作用

在加拉帕戈斯群岛上生活着13种地雀。这些地雀的喙差别很大,不同种之间存在生殖隔离。而在辽阔的南美洲大陆上,却看不到这13种地雀的踪影。

不同岛屿的环境有较大差别,比如岛的低洼地带,布满棘刺状的灌丛;而在只有大岛上才有的高地,则生长着茂密的森林。

达尔文在环球考察中观察到一个奇怪的现象。加拉帕戈斯群岛位于南美洲附近的太平洋中,由13个主要岛屿组成,这些岛屿与南美洲大陆的距离为160~950km。

加拉帕戈斯群岛的地雀

讨论以下问题,展示学习成果:

设想美洲大陆的一种地雀来到加拉帕戈斯群岛后,先在两个岛屿上形成两个初始种群。这两个初始种群的个体数量都不多。它们的基因频率一样吗?

不同岛屿上的地雀种群,产生突变的情况一样吗?

思考·讨论

由于这两个种群的个体数量都不够的多,基因频率可能不一样。

不一样。因为突变是随机发生的。

对不同岛屿上的地雀种群来说,环境的作用有没有差别?这对种群基因频率的变化会产生什么影响?

如果这片海域只有一个小岛,还会形成这么多种地雀吗?

思考·讨论

不同岛屿的地形和植被条件不一样,因此环境的作用会有差别,导致种群基因频率朝不同的方向改变。

不会。因为个体间有基因的交流。

2. 隔离及其在物种形成中的作用

总结:加拉帕戈斯群岛的地雀的形成方式?

突变和基因重组

种群基因频率变化

导致

积累

基因库的差异

种群间生殖隔离

标志着

地理隔离

时间

扩大

自然选择

新物种形成

导致

导致

阻断基因交流

2. 隔离及其在物种形成中的作用

物种形成的三个基本环节:

突变和基因重组提供原材料;

自然选择使基因频率定向改变;

隔离是物种形成的必要条件。

生殖隔离是物种形成的标志

随堂练习

总结:

① 地理隔离是物种形成的量变阶段,生殖隔离是物种形成的质变时期。隔离是物种形成的必要条件。

② 生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段,是物种间的真正界限。

1.物种形成的必要条件是什么?

隔离

2.地理隔离在物种形成过程中起到什么作用?

3.地理隔离必然产生出新的物种吗?

4.新物种形成的标志是什么?

5.产生生殖隔离的根本原因是什么?

阻断种群间的基因交流

不是

出现生殖隔离。

6.新物种形成的过程是怎样的?

种群基因库间形成明显的差异。

2. 隔离及其在物种形成中的作用

物种形成的比较常见的方式:

渐变式(绝大多数)

新物种的形成是生物与环境相互影响相互作用的结果。

自然选择2

自然选择1

地理隔离

原种

变异1

变异2

基因频率的定向改变

变异类型1

变异类型2

新物种

新物种

生殖 隔离

不同种群

物种形成的三个环节

①突变和基因重组产生进化的原材料

②自然选择导致种群基因频率的定向改变

③隔离是物种形成的必要条件

2. 隔离及其在物种形成中的作用

新物种的形成是否必须经过地理隔离?

爆发式

无需地理隔离,短时间内即可形成,如自然界中多倍体的形成。

地理隔离不是物种形成的必要条件

二倍体

四倍体

物种A

杂种植物

异源多倍体

杂交

染色体加倍

物种B

2. 隔离及其在物种形成中的作用

物种形成和生物进化的比较

物种形成 生物进化

标志 生殖隔离出现 基因频率改变

变化后生物与原生物的关系 属于不同物种 可能属于同一物种;

也可能属于不同物种

二者联系 只有不同种群的基因库产生了明显的差异,出现生殖隔离才形成新物种; 进化不一定产生新物种,但新物种产生的过程中一定存在进化

3

课堂小结

2. 课堂小结

种群基因组成的变化与物种的形成

种群和种群基因库

基因突变

基因重组

自然选择对种群基因频率变化的影响

概念

提供生物进化原材料

实质:自然选择定向改变基因频率,导致生物进化

种群基因频率的变化

隔离在物种形成中的作用

基因频率计算方法

染色体变异

概念

地理隔离和生殖隔离

隔离是物种形成的必要条件

4

练习与应用

.

4.1 概念检测

1. 判断下列与隔离有关的表述是否正确。

(1)在曼彻斯特的桦尺蛾种群中,黑色个体与浅色个体之间未出现生殖隔离。( )

(2)加拉帕戈斯群岛不同岛屿上的地雀种群 之间由于地理隔离而逐渐形成了生殖隔离。( )

.

2.19世纪70年代,10对原产于美国的灰松鼠被引入英国,结果在英国大量繁殖、泛滥成灾。对生活在两国的灰松鼠种群,可以作出的判断是( )

A.两者尚未形成两个物种

B.两者的外部形态有明显差别

C.两者之间已经出现生殖隔离

D.两者的基因库向不同方向改变

D

4.1 概念检测

4.2 拓展应用

1. 斑马的染色体数为22对,驴的染色体数为31对,斑马和驴杂交产生的后代兼具斑马和驴的特征,称为斑驴兽或驴斑兽,俗称“斑驴”。斑马和驴杂交产生的后代是可育的吗?你能从染色体组的角度作出解释吗?

斑马和驴杂交产生的后代是不育的。

由题中所给斑马和驴的染色体数可知,其杂交后代的染色体数为53条(不是偶数),杂交后代无法通过减数分裂产生正常的配子。

4.2 拓展应用

2. 在自然界,狮和虎是不可能相遇的。在动物园里,一般也将这两种动物分开圈养。近年来才出现将它们的幼崽放在一起饲养的做法,目的是获得有观赏价值的杂交后代—狮虎兽或虎狮兽,你对这种做法有什么看法?

从科学研究角度看,这样做可以帮助人们更多地了解生命的奥秘;

从生命伦理角度看,狮虎杂交后代中容易出现免疫力低、夭折的个体,这些个体会承受一定的痛苦,因此这种做法不宜提倡;

4.2 拓展应用

从生物学角度看,狮和虎的自然分布区不同,分布在草原上,虎分布在森林里,动物园饲养狮和虎时,应尽量提供符合它们天然分布和习性特点的生活环境,将二者分区域饲养,以体现对自然和生命的尊重。

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成