人音版(五线谱) (北京)三年级上册音乐 第一单元 捉迷藏 教案

文档属性

| 名称 | 人音版(五线谱) (北京)三年级上册音乐 第一单元 捉迷藏 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 908.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人音版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2022-06-20 15:21:27 | ||

图片预览

文档简介

《捉迷藏》教案

1、 教学内容分析

(1) 作品分析

1、内容简介

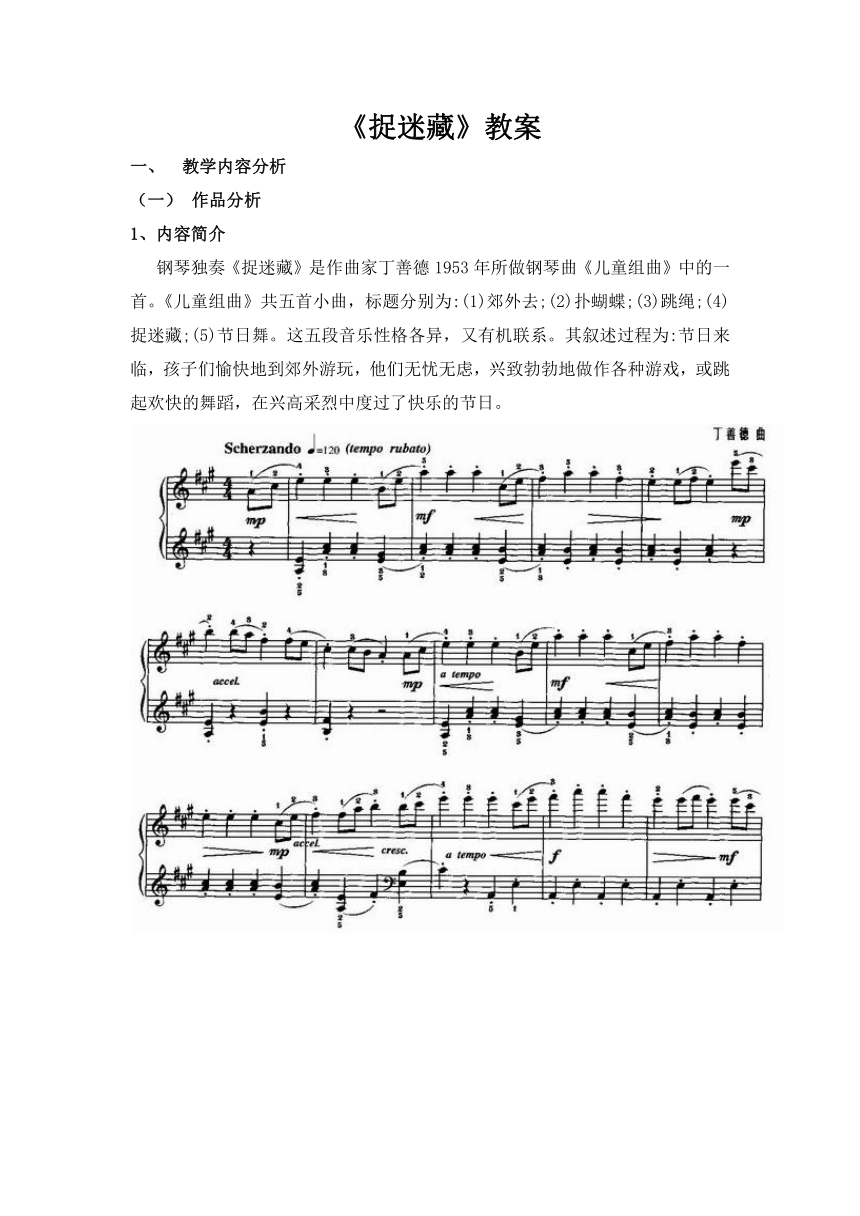

钢琴独奏《捉迷藏》是作曲家丁善德1953年所做钢琴曲《儿童组曲》中的一首。《儿童组曲》共五首小曲,标题分别为:(1)郊外去;(2)扑蝴蝶;(3)跳绳;(4)捉迷藏;(5)节日舞。这五段音乐性格各异,又有机联系。其叙述过程为:节日来临,孩子们愉快地到郊外游玩,他们无忧无虑,兴致勃勃地做作各种游戏,或跳起欢快的舞蹈,在兴高采烈中度过了快乐的节日。

(略……)

2、作品分析

(1)总体简介

《捉迷藏》选自丁善德儿童钢琴组曲《儿童组曲》(原名《快乐的节日》)第四首,全曲具有天真淳朴的曲调,活泼跳动的节奏,丰富新颖的和声,这是《捉迷藏》这首作品的最主要特点。活泼欢快的音乐形象,表现了朴实、天真、活泼的孩子们的游戏情景,是一首充满了活力和童趣的乐曲。

(2)乐曲结构

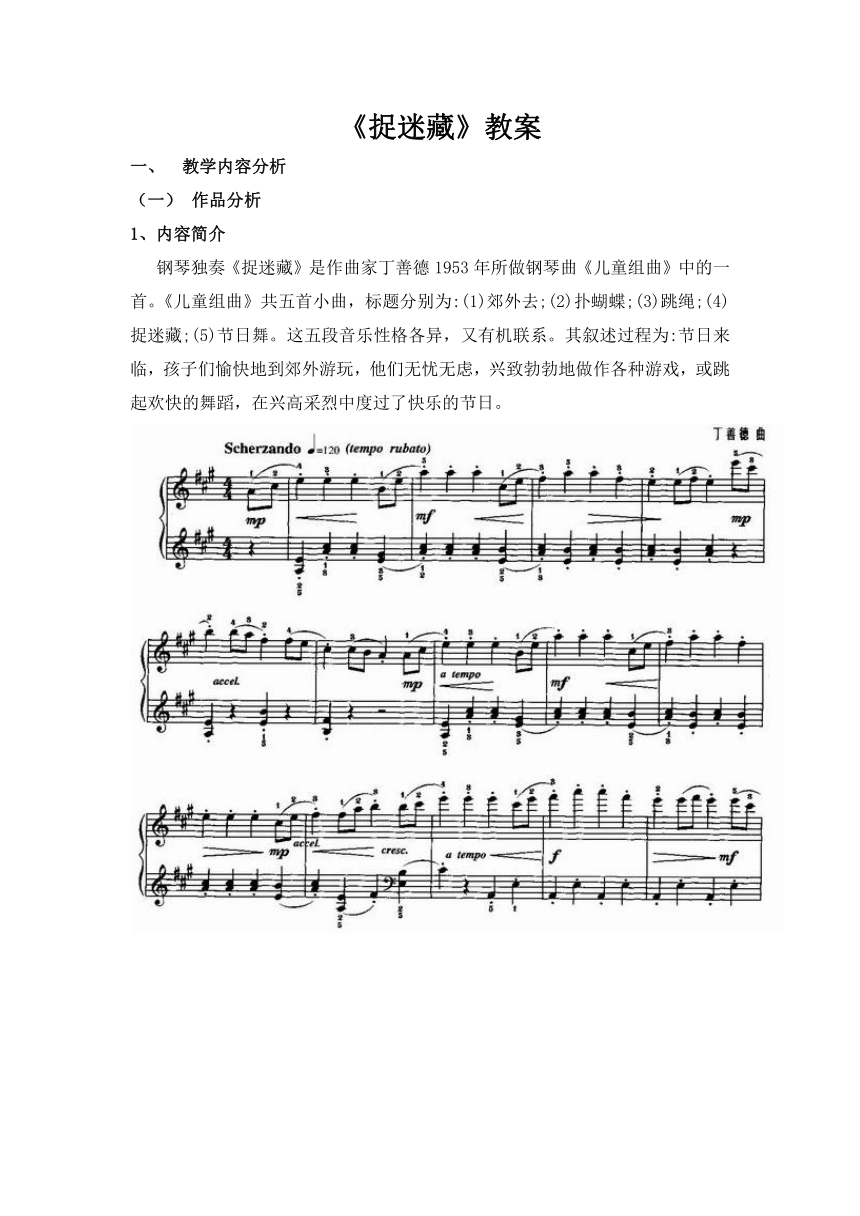

乐曲《捉迷藏》为再现单三部曲式,4/4拍,ABA结构,由3个完整乐段组成。

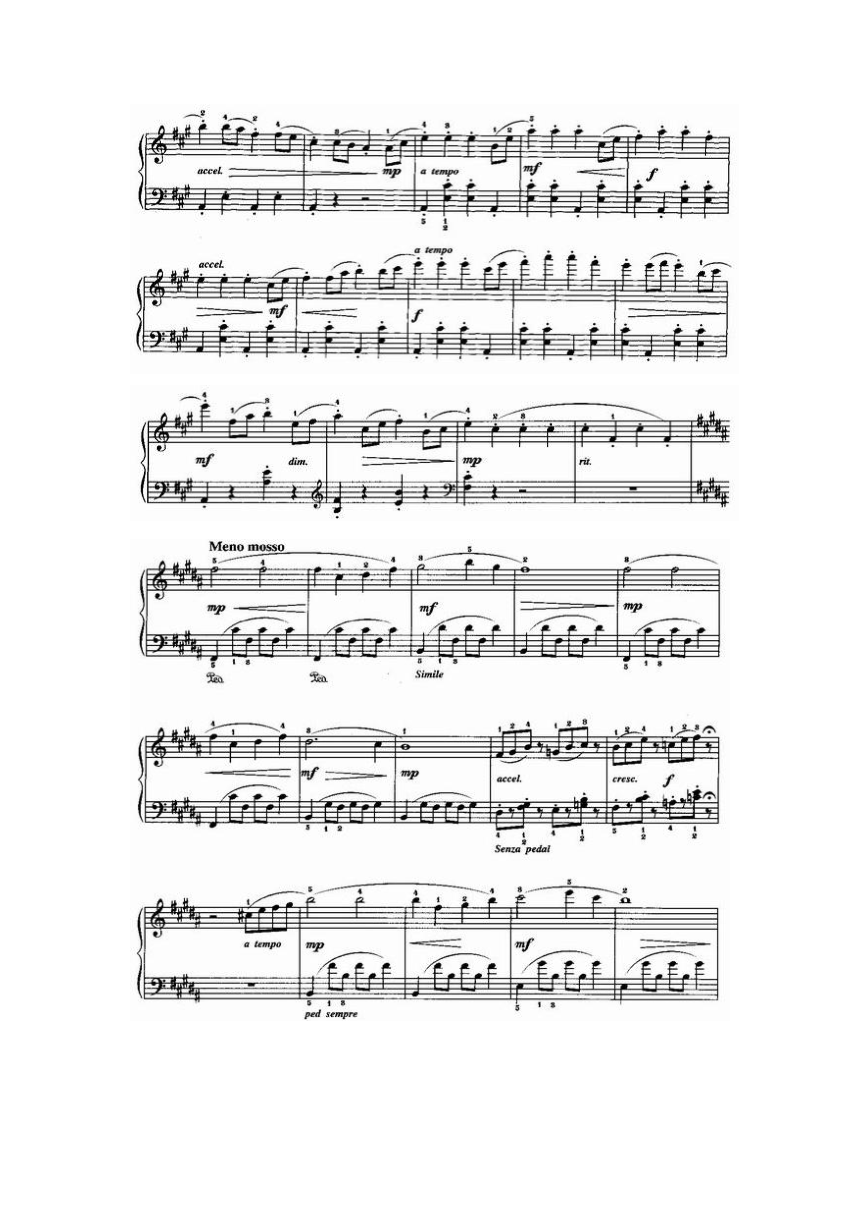

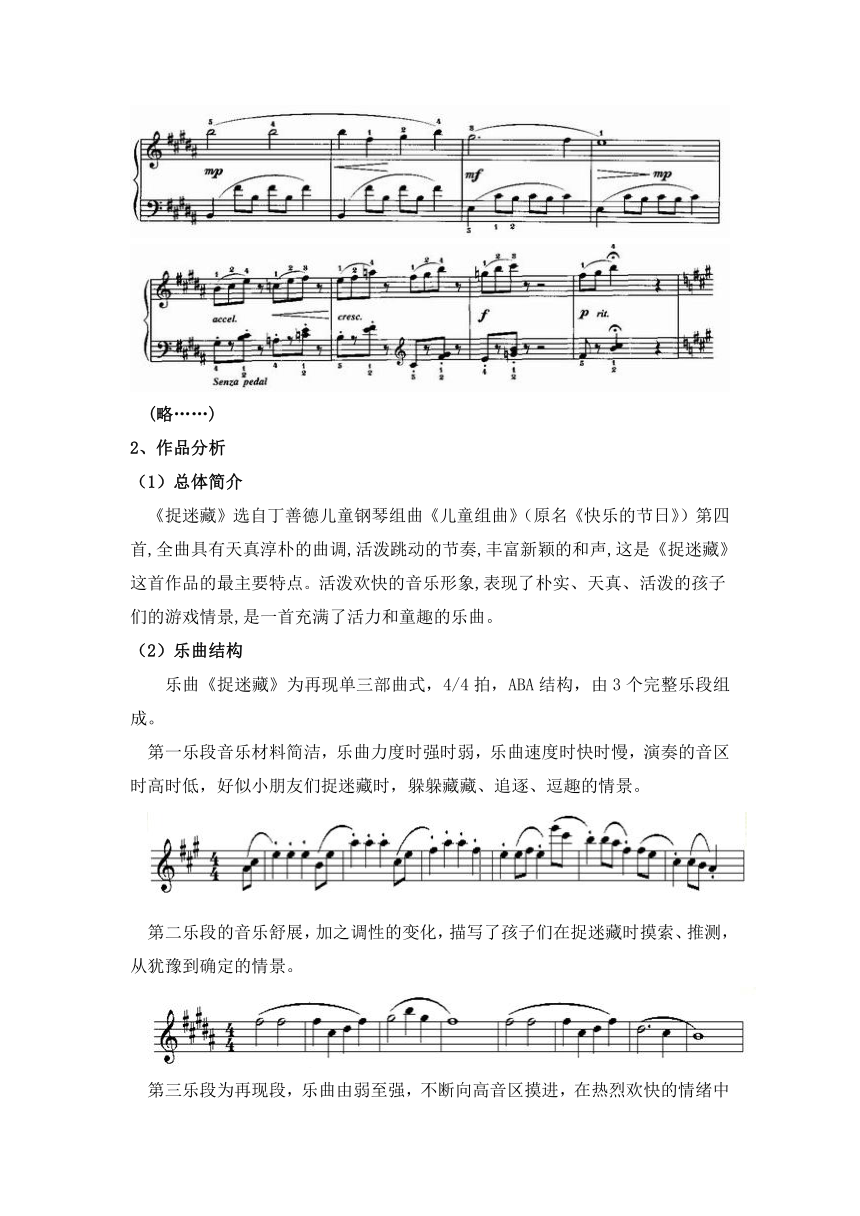

第一乐段音乐材料简洁,乐曲力度时强时弱,乐曲速度时快时慢,演奏的音区时高时低,好似小朋友们捉迷藏时,躲躲藏藏、追逐、逗趣的情景。

第二乐段的音乐舒展,加之调性的变化,描写了孩子们在捉迷藏时摸索、推测,从犹豫到确定的情景。

第三乐段为再现段,乐曲由弱至强,不断向高音区摸进,在热烈欢快的情绪中结束。《捉迷藏》全曲活泼欢快,富有童趣,音乐情绪热烈诙谐,作品运用具有伸缩性的节奏来表现。整首作品极具趣味性.节奏时而渐快,时而渐慢,时而又回到原来的速度,表现了孩子们在游戏中互相追逐嬉戏,紧张刺激的游戏场。

(3)艺术特点

《捉迷藏》 整个乐曲忽轻忽重,忽快忽慢,描绘出孩子们你追我藏的游戏场景,突出了儿童们典型的性格特征,速度的交错,轻重的交错.织体的变化,把孩子们在游戏中的天真,活泼,稚气表现得淋漓尽致,可见作者是用自己最真,最朴实的手法来创作的。

(二)地位及作用分析

《捉迷藏》是教科书中经典的再现三部曲式钢琴作品,也就是传统的ABA曲式结构。有助于学生更明朗的了解传统再现三部曲式的构成。更有利于提高在音乐欣赏中对于判断曲子结构的认识。

二、学生情况分析

(一)基本情况

本课的授课对象是三年级一班,为一个普通教学班,共41人。

(2) 音乐相关能力

(1)学生基本能听辨出音的高与低、音乐旋律的走向。25%的学生能根据音乐哼唱出旋律,75%的学生哼唱不准确。

(2)乐句识谱方面:能够较为清楚的分辨出旋律的不同构成。

(3)在本节课之前,学生极少次听辨过纯钢琴的乐曲。

三、教学目标

(一)“情感 态度 价值观”目标

喜欢参与本课的音乐欣赏活动,能体会乐曲表现的游戏情境,体验游戏的乐趣,乐于参加集体活动。

(二)“过程与方法目标”

体验从听辨个别主题旋律到听辨整首乐曲,再分别感受并能够演唱乐曲的主题旋律,感受主题的高低走向。

(三)“知识与技能”目标

1.了解钢琴,并感受其音色变化与丰富的表现力。

2.轻声高位置的哼唱不同风格的主题旋律。

3.完成作品分析,了解乐曲结构。

三、教学重难点

(一)教学重点

能够听辨出乐曲中两个主题的主题旋律,了解钢琴,并感受其音色变化与丰富的表现力。能跟着乐曲做律动,表现乐曲情景。

(2) 教学难点

能跟着乐曲做律动,表现乐曲情景。轻声高位置的哼唱B段主题旋律。完成作品分析,了解乐曲结构。能够听辨钢琴的音色特点。

四、教学过程

(一)导入

【环节目标:通过跟着音乐做游戏,感受节奏律动在游戏当中的作用,并能带有感情的地演唱。】

【设计意图:通过听音乐做游戏导入,在感受节奏律动的同时,也为引出捉迷藏做准备】

活动1.1—听音乐《丢手绢》作做身体律动,有感情的演唱这首歌。

(1)“同学们,刚才的音乐你们熟悉吗?”学生回答:“熟悉!”“那么请跟老师一起演唱一遍吧。”根据学生的演唱,简单纠正。

(2)“同学们唱的非常好,这个游戏大家会么?”学生回答:“会”“那现在跟着老师一起来玩一玩这个游戏吧。”游戏规则—接到老师手绢的同学负责丢,如果被丢的人没有抓到丢手绢的人,那么就换被丢的人来丢手绢。如果抓到了,丢的那个人就要继续抓,直到音乐结束。

(二)乐曲欣赏

【环节目标:学生通过完整的聆听乐曲初步感受乐曲风格及变化,阐明乐曲结构。】

【设计意图:让学生通过完整聆听,感受乐曲的整体风格,能够对乐曲产生初步遐想】

活动2.1—欣赏老师演奏的《捉迷藏》以及肖邦《夜曲OP.9,NO.2》感受音乐风格变化对比哪一段音乐更适合做游戏?说说为什么。

(1)同学们玩的很开心,老师给大家准备了两段好听音乐你们来听一听,那一段更适合做游戏呢?为什么?……弹奏《捉迷藏》

(2)同学们觉得那一段更适合做游戏?—第二段音乐,因为音乐很欢快,很活泼。“说的真好,其实这一段音乐就是描写捉迷藏时的情景,作品的名字就叫做捉迷藏,是一首钢琴独奏曲,是由我国近代著名的作曲家丁善德先生创作的”下面就由老师完整的演奏一遍。同学们认真听,告诉我你听完这首作品的感受,乐曲分为几个乐段,是什么样的结构。

(三)作品分析

【环节目标:通过逐个乐段分析,让学生真正的认识到乐曲的结构,乐曲的速度、力度、节奏及旋律变化。并能根据不同乐段的不同音乐用身体做律动。】

【设计意图:让学生充分感受音乐的魅力,在活动中学会分析作品。】

活动3.1—感受第一乐段的音乐

(1)听老师弹奏第一乐段音乐,说出你对这个乐段的音乐感受,在速度、力度、节奏、音区等方面,都有哪些特点

(2)同学们觉得这一乐段表现了什么样的情景?—躲躲藏藏,相互追逐,逗趣。

(3)同学们跟老师一起,伸出手指,跟据音乐的高低变化来画一画。

(4)谁能用身体律动来表现一下这个部分的音乐变化?

活动3.2—感受第二乐段的音乐

(1)听老师弹奏第二乐段音乐,说出你对这个乐段的音乐感受,在速度、力度、节奏、等方面,都有哪些特点

(2)同学们觉得这一乐段表现了什么样的情景?摸索、推测、从犹疑到确定。

(3)这一部分的主题出现的几次?跟老师一起唱一唱第一部分的音乐。轻声高位置,且连贯的,

(4)谁能用身体律动来表现一下这个部分的音乐变化?

活动3.2—聆听第三乐段音乐

(1)听过之后你们熟悉么?发现了什么?没错,重复了一乐段的主题结构。完全一样么?不一样。第三部分长了短了?长了,因为加了一个尾声。你们觉得这个尾声有什么样的感觉?在速度上,在力度上呢

(四)活动

【环节目标:通过音乐情景剧《捉迷藏》.对作品进行总结。让大部分学生参与其中。能够展示不同乐段音乐情绪,令学生难忘。】

【设计意图:总结式的活动更能巩固和激发学生的潜能,潜移默化的让学生在音乐上得到提升。】

活动4.1 《捉迷藏》音乐情景剧

(1)找一个人负责抓,三个人负责藏,让学生自由根据音乐自由发挥。规定一个情景,A乐段藏得人来表示,B乐段抓的人来表示。可以根据音乐的高低以及速度变化来改变自己的身高。

五、课堂小结

这首作品咱们学完了,谁能来给老师总结一下,你今天都学到了什么?乐曲的结构是怎样的?第一段的旋律怎么样表达了什么呀?第二段的旋律怎么样表达了什么呀?第三段是第一段的再现,之后又加了一个非常热烈的结尾。同学们说的非常好。今天的课就到这里,下课,同学们再见。

1、 教学内容分析

(1) 作品分析

1、内容简介

钢琴独奏《捉迷藏》是作曲家丁善德1953年所做钢琴曲《儿童组曲》中的一首。《儿童组曲》共五首小曲,标题分别为:(1)郊外去;(2)扑蝴蝶;(3)跳绳;(4)捉迷藏;(5)节日舞。这五段音乐性格各异,又有机联系。其叙述过程为:节日来临,孩子们愉快地到郊外游玩,他们无忧无虑,兴致勃勃地做作各种游戏,或跳起欢快的舞蹈,在兴高采烈中度过了快乐的节日。

(略……)

2、作品分析

(1)总体简介

《捉迷藏》选自丁善德儿童钢琴组曲《儿童组曲》(原名《快乐的节日》)第四首,全曲具有天真淳朴的曲调,活泼跳动的节奏,丰富新颖的和声,这是《捉迷藏》这首作品的最主要特点。活泼欢快的音乐形象,表现了朴实、天真、活泼的孩子们的游戏情景,是一首充满了活力和童趣的乐曲。

(2)乐曲结构

乐曲《捉迷藏》为再现单三部曲式,4/4拍,ABA结构,由3个完整乐段组成。

第一乐段音乐材料简洁,乐曲力度时强时弱,乐曲速度时快时慢,演奏的音区时高时低,好似小朋友们捉迷藏时,躲躲藏藏、追逐、逗趣的情景。

第二乐段的音乐舒展,加之调性的变化,描写了孩子们在捉迷藏时摸索、推测,从犹豫到确定的情景。

第三乐段为再现段,乐曲由弱至强,不断向高音区摸进,在热烈欢快的情绪中结束。《捉迷藏》全曲活泼欢快,富有童趣,音乐情绪热烈诙谐,作品运用具有伸缩性的节奏来表现。整首作品极具趣味性.节奏时而渐快,时而渐慢,时而又回到原来的速度,表现了孩子们在游戏中互相追逐嬉戏,紧张刺激的游戏场。

(3)艺术特点

《捉迷藏》 整个乐曲忽轻忽重,忽快忽慢,描绘出孩子们你追我藏的游戏场景,突出了儿童们典型的性格特征,速度的交错,轻重的交错.织体的变化,把孩子们在游戏中的天真,活泼,稚气表现得淋漓尽致,可见作者是用自己最真,最朴实的手法来创作的。

(二)地位及作用分析

《捉迷藏》是教科书中经典的再现三部曲式钢琴作品,也就是传统的ABA曲式结构。有助于学生更明朗的了解传统再现三部曲式的构成。更有利于提高在音乐欣赏中对于判断曲子结构的认识。

二、学生情况分析

(一)基本情况

本课的授课对象是三年级一班,为一个普通教学班,共41人。

(2) 音乐相关能力

(1)学生基本能听辨出音的高与低、音乐旋律的走向。25%的学生能根据音乐哼唱出旋律,75%的学生哼唱不准确。

(2)乐句识谱方面:能够较为清楚的分辨出旋律的不同构成。

(3)在本节课之前,学生极少次听辨过纯钢琴的乐曲。

三、教学目标

(一)“情感 态度 价值观”目标

喜欢参与本课的音乐欣赏活动,能体会乐曲表现的游戏情境,体验游戏的乐趣,乐于参加集体活动。

(二)“过程与方法目标”

体验从听辨个别主题旋律到听辨整首乐曲,再分别感受并能够演唱乐曲的主题旋律,感受主题的高低走向。

(三)“知识与技能”目标

1.了解钢琴,并感受其音色变化与丰富的表现力。

2.轻声高位置的哼唱不同风格的主题旋律。

3.完成作品分析,了解乐曲结构。

三、教学重难点

(一)教学重点

能够听辨出乐曲中两个主题的主题旋律,了解钢琴,并感受其音色变化与丰富的表现力。能跟着乐曲做律动,表现乐曲情景。

(2) 教学难点

能跟着乐曲做律动,表现乐曲情景。轻声高位置的哼唱B段主题旋律。完成作品分析,了解乐曲结构。能够听辨钢琴的音色特点。

四、教学过程

(一)导入

【环节目标:通过跟着音乐做游戏,感受节奏律动在游戏当中的作用,并能带有感情的地演唱。】

【设计意图:通过听音乐做游戏导入,在感受节奏律动的同时,也为引出捉迷藏做准备】

活动1.1—听音乐《丢手绢》作做身体律动,有感情的演唱这首歌。

(1)“同学们,刚才的音乐你们熟悉吗?”学生回答:“熟悉!”“那么请跟老师一起演唱一遍吧。”根据学生的演唱,简单纠正。

(2)“同学们唱的非常好,这个游戏大家会么?”学生回答:“会”“那现在跟着老师一起来玩一玩这个游戏吧。”游戏规则—接到老师手绢的同学负责丢,如果被丢的人没有抓到丢手绢的人,那么就换被丢的人来丢手绢。如果抓到了,丢的那个人就要继续抓,直到音乐结束。

(二)乐曲欣赏

【环节目标:学生通过完整的聆听乐曲初步感受乐曲风格及变化,阐明乐曲结构。】

【设计意图:让学生通过完整聆听,感受乐曲的整体风格,能够对乐曲产生初步遐想】

活动2.1—欣赏老师演奏的《捉迷藏》以及肖邦《夜曲OP.9,NO.2》感受音乐风格变化对比哪一段音乐更适合做游戏?说说为什么。

(1)同学们玩的很开心,老师给大家准备了两段好听音乐你们来听一听,那一段更适合做游戏呢?为什么?……弹奏《捉迷藏》

(2)同学们觉得那一段更适合做游戏?—第二段音乐,因为音乐很欢快,很活泼。“说的真好,其实这一段音乐就是描写捉迷藏时的情景,作品的名字就叫做捉迷藏,是一首钢琴独奏曲,是由我国近代著名的作曲家丁善德先生创作的”下面就由老师完整的演奏一遍。同学们认真听,告诉我你听完这首作品的感受,乐曲分为几个乐段,是什么样的结构。

(三)作品分析

【环节目标:通过逐个乐段分析,让学生真正的认识到乐曲的结构,乐曲的速度、力度、节奏及旋律变化。并能根据不同乐段的不同音乐用身体做律动。】

【设计意图:让学生充分感受音乐的魅力,在活动中学会分析作品。】

活动3.1—感受第一乐段的音乐

(1)听老师弹奏第一乐段音乐,说出你对这个乐段的音乐感受,在速度、力度、节奏、音区等方面,都有哪些特点

(2)同学们觉得这一乐段表现了什么样的情景?—躲躲藏藏,相互追逐,逗趣。

(3)同学们跟老师一起,伸出手指,跟据音乐的高低变化来画一画。

(4)谁能用身体律动来表现一下这个部分的音乐变化?

活动3.2—感受第二乐段的音乐

(1)听老师弹奏第二乐段音乐,说出你对这个乐段的音乐感受,在速度、力度、节奏、等方面,都有哪些特点

(2)同学们觉得这一乐段表现了什么样的情景?摸索、推测、从犹疑到确定。

(3)这一部分的主题出现的几次?跟老师一起唱一唱第一部分的音乐。轻声高位置,且连贯的,

(4)谁能用身体律动来表现一下这个部分的音乐变化?

活动3.2—聆听第三乐段音乐

(1)听过之后你们熟悉么?发现了什么?没错,重复了一乐段的主题结构。完全一样么?不一样。第三部分长了短了?长了,因为加了一个尾声。你们觉得这个尾声有什么样的感觉?在速度上,在力度上呢

(四)活动

【环节目标:通过音乐情景剧《捉迷藏》.对作品进行总结。让大部分学生参与其中。能够展示不同乐段音乐情绪,令学生难忘。】

【设计意图:总结式的活动更能巩固和激发学生的潜能,潜移默化的让学生在音乐上得到提升。】

活动4.1 《捉迷藏》音乐情景剧

(1)找一个人负责抓,三个人负责藏,让学生自由根据音乐自由发挥。规定一个情景,A乐段藏得人来表示,B乐段抓的人来表示。可以根据音乐的高低以及速度变化来改变自己的身高。

五、课堂小结

这首作品咱们学完了,谁能来给老师总结一下,你今天都学到了什么?乐曲的结构是怎样的?第一段的旋律怎么样表达了什么呀?第二段的旋律怎么样表达了什么呀?第三段是第一段的再现,之后又加了一个非常热烈的结尾。同学们说的非常好。今天的课就到这里,下课,同学们再见。