2023届高考写作指导:作文的审题立意(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考写作指导:作文的审题立意(共49张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 237.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-18 06:22:54 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

高考作文的审题立意

一、作文审题的重要性

首先这是作文最关键的一步。准确的审题立意是作文成功的一半。

其次这也是《高考说明》对写作提出的第一个要求。

《考试说明》在基础等级的第一个要求中说:

符合题意

“符合题意”就是能准确、全面地审题。写作前,要对题目、材料和要求进行审读和揣摩,从而确定写作范围、立意主旨、表达方式等。

二、作文审题方法

1、命题作文

2、供料作文

3、话题作文(逐渐淡出)

我们重点讲1、2两种类型

作文考试的体现形式

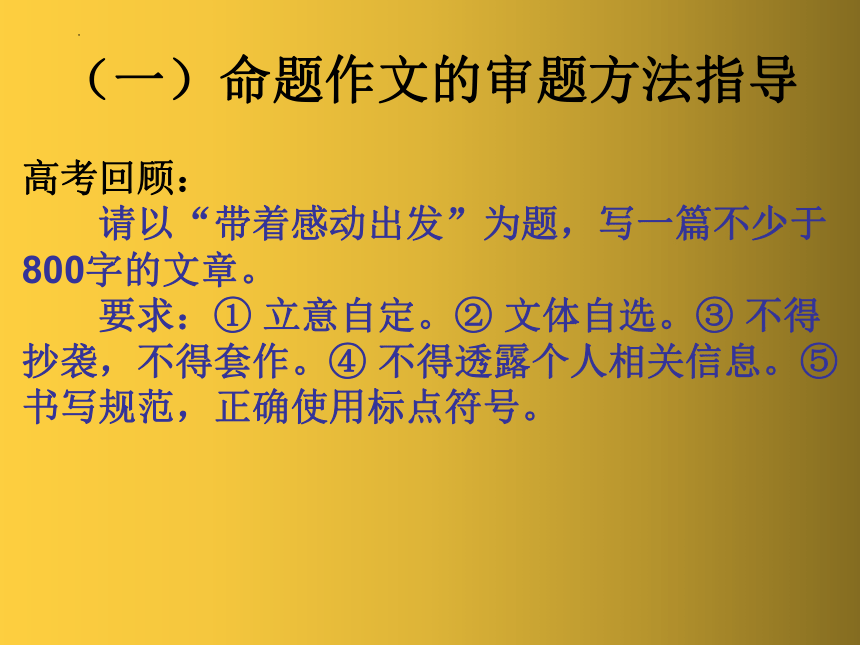

(一)命题作文的审题方法指导

高考回顾:

请以“带着感动出发”为题,写一篇不少于800字的文章。

要求:① 立意自定。② 文体自选。③ 不得抄袭,不得套作。④ 不得透露个人相关信息。⑤ 书写规范,正确使用标点符号。

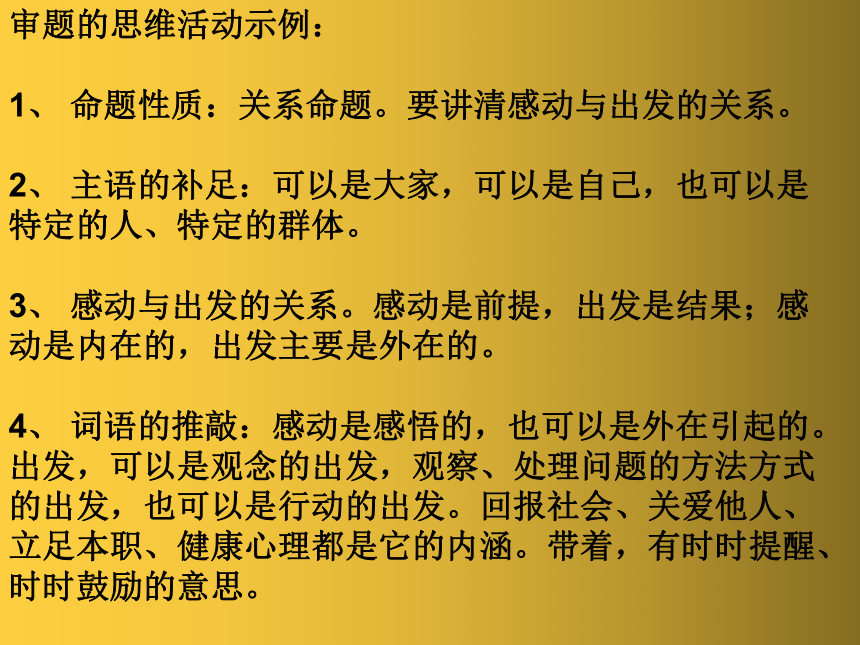

审题的思维活动示例:

1、 命题性质:关系命题。要讲清感动与出发的关系。

2、 主语的补足:可以是大家,可以是自己,也可以是特定的人、特定的群体。

3、 感动与出发的关系。感动是前提,出发是结果;感动是内在的,出发主要是外在的。

4、 词语的推敲:感动是感悟的,也可以是外在引起的。出发,可以是观念的出发,观察、处理问题的方法方式的出发,也可以是行动的出发。回报社会、关爱他人、立足本职、健康心理都是它的内涵。带着,有时时提醒、时时鼓励的意思。

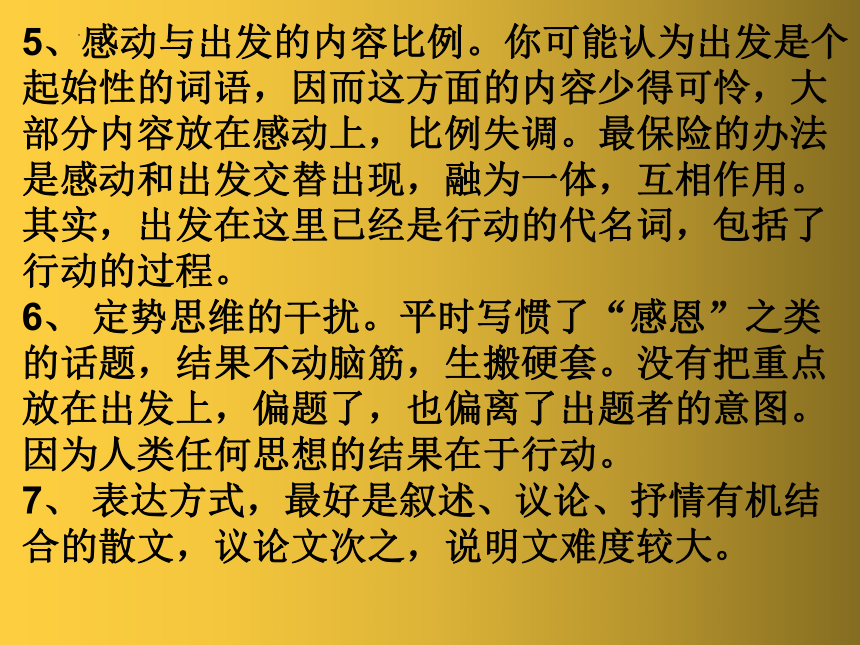

5、感动与出发的内容比例。你可能认为出发是个起始性的词语,因而这方面的内容少得可怜,大部分内容放在感动上,比例失调。最保险的办法是感动和出发交替出现,融为一体,互相作用。其实,出发在这里已经是行动的代名词,包括了行动的过程。

6、 定势思维的干扰。平时写惯了“感恩”之类的话题,结果不动脑筋,生搬硬套。没有把重点放在出发上,偏题了,也偏离了出题者的意图。因为人类任何思想的结果在于行动。

7、 表达方式,最好是叙述、议论、抒情有机结合的散文,议论文次之,说明文难度较大。

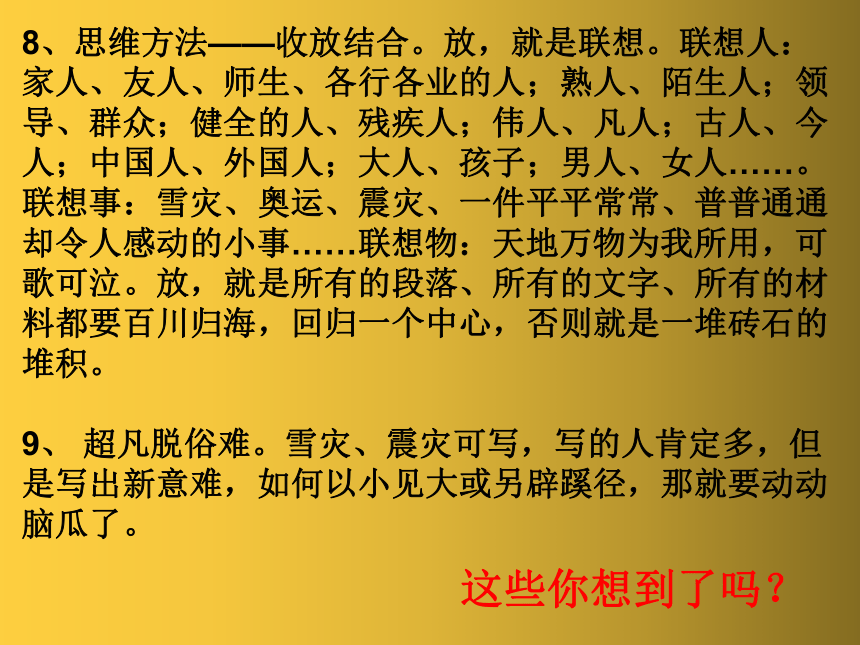

8、思维方法——收放结合。放,就是联想。联想人:家人、友人、师生、各行各业的人;熟人、陌生人;领导、群众;健全的人、残疾人;伟人、凡人;古人、今人;中国人、外国人;大人、孩子;男人、女人……。联想事:雪灾、奥运、震灾、一件平平常常、普普通通却令人感动的小事……联想物:天地万物为我所用,可歌可泣。放,就是所有的段落、所有的文字、所有的材料都要百川归海,回归一个中心,否则就是一堆砖石的堆积。

9、 超凡脱俗难。雪灾、震灾可写,写的人肯定多,但是写出新意难,如何以小见大或另辟蹊径,那就要动动脑瓜了。

这些你想到了吗?

(1)补充法

1、谁带着感动出发即补出标题的主语

(直接决定抒情主体、文章人称的选择等)。

2、什么样的感动、为什么感动。

3、带着感动出发的结果。

············

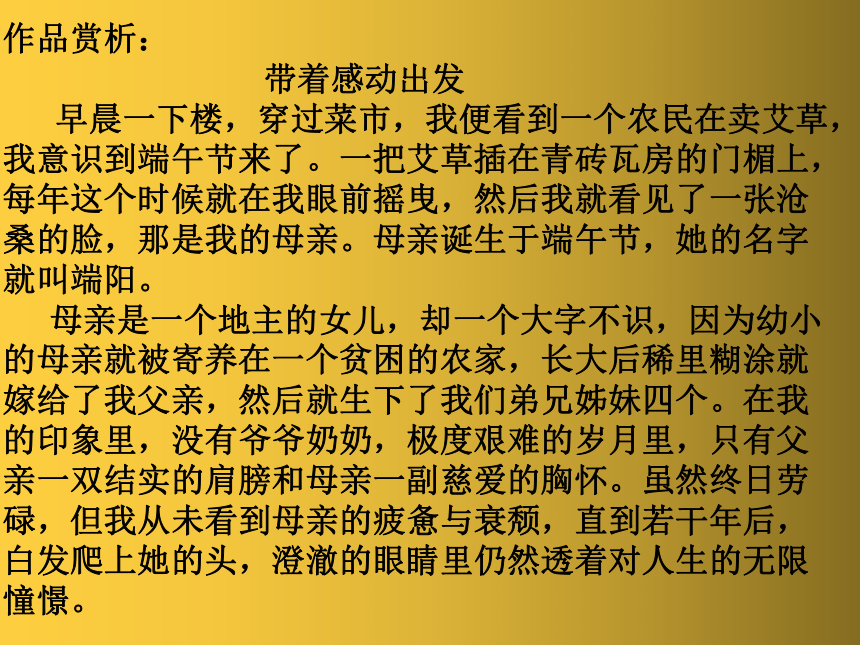

作品赏析:

带着感动出发

早晨一下楼,穿过菜市,我便看到一个农民在卖艾草,我意识到端午节来了。一把艾草插在青砖瓦房的门楣上,每年这个时候就在我眼前摇曳,然后我就看见了一张沧桑的脸,那是我的母亲。母亲诞生于端午节,她的名字就叫端阳。

母亲是一个地主的女儿,却一个大字不识,因为幼小的母亲就被寄养在一个贫困的农家,长大后稀里糊涂就嫁给了我父亲,然后就生下了我们弟兄姊妹四个。在我的印象里,没有爷爷奶奶,极度艰难的岁月里,只有父亲一双结实的肩膀和母亲一副慈爱的胸怀。虽然终日劳碌,但我从未看到母亲的疲惫与衰颓,直到若干年后,白发爬上她的头,澄澈的眼睛里仍然透着对人生的无限憧憬。

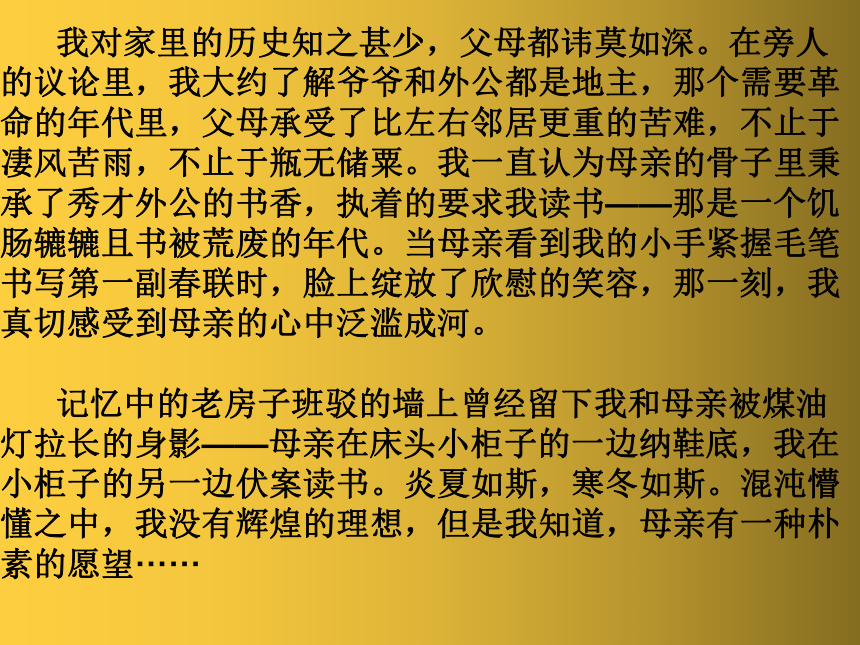

我对家里的历史知之甚少,父母都讳莫如深。在旁人的议论里,我大约了解爷爷和外公都是地主,那个需要革命的年代里,父母承受了比左右邻居更重的苦难,不止于凄风苦雨,不止于瓶无储粟。我一直认为母亲的骨子里秉承了秀才外公的书香,执着的要求我读书——那是一个饥肠辘辘且书被荒废的年代。当母亲看到我的小手紧握毛笔书写第一副春联时,脸上绽放了欣慰的笑容,那一刻,我真切感受到母亲的心中泛滥成河。

记忆中的老房子班驳的墙上曾经留下我和母亲被煤油灯拉长的身影——母亲在床头小柜子的一边纳鞋底,我在小柜子的另一边伏案读书。炎夏如斯,寒冬如斯。混沌懵懂之中,我没有辉煌的理想,但是我知道,母亲有一种朴素的愿望······

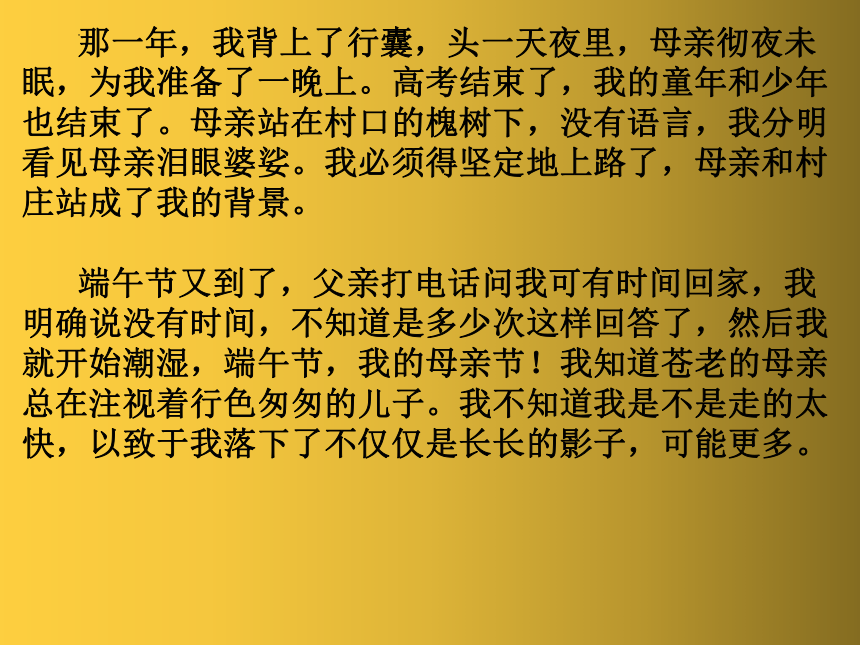

那一年,我背上了行囊,头一天夜里,母亲彻夜未眠,为我准备了一晚上。高考结束了,我的童年和少年也结束了。母亲站在村口的槐树下,没有语言,我分明看见母亲泪眼婆娑。我必须得坚定地上路了,母亲和村庄站成了我的背景。

端午节又到了,父亲打电话问我可有时间回家,我明确说没有时间,不知道是多少次这样回答了,然后我就开始潮湿,端午节,我的母亲节!我知道苍老的母亲总在注视着行色匆匆的儿子。我不知道我是不是走的太快,以致于我落下了不仅仅是长长的影子,可能更多。

(2)发隐法

“发隐”,就是揭示出题目中的隐性信息。作文题中提供的信息分为隐性和显性,显性信息容易把握,而隐性则较隐蔽。如果缺少审题的经验或审题时不留神就容易“走题”或思路阻塞。

如《路》、《春雨》、《桥》······

(3)分解法

分解法一般用于文字较多、限制条件较严的题目。

分解就是从题面的文字结构中,找出有关的“已知条件”(即题目中的限制因素)根据“已知条件”确定文章该“写什么”和“怎么写”。

如《使我难忘的一件事》

中心词是“事”,它规定了文体和写作内容。写什么事呢?则看定语:第一、“一件事”不是几件事;第二、“难忘”的事,不平常的事;第三、“使我”难忘的事,不是与作者无关的事。

(4)点睛法

所谓“点睛”,就是抓住题目中的“题眼”。命题作文,命题者总有他的主观用意。题目中的关键词往往最能体现“命题者”的意图,成为“题眼”。“题眼”对作文具有很强的约束力,直接影响作文的选材范围和重点,乃至影响全文的谋篇布局。在题目中,“题眼”常常不以中心词的面目出现,大多是一种修饰成分。如《我又回到母校》、《一次特殊的考试》······

抓住“题眼”可以避免不对题,有时还可以增强文章的艺术性。(如可成为线索,结构全文)

(5)收扩法

收扩法指的是对题目中的写作范围进行“收束”

或“扩展”的审题方法,它或者是“宽题窄做”,或者是“窄题宽做”。这种方法虽然不直接影响作文是否切题,但对写作重心确定十分重要。

“宽题窄做”。有一类记叙文题目,时空范围较宽、跨度较大如《童年趣事》、《难忘的一段经历》等即使是《我的一天》时间范围也是整整一天。

在确定写作重心时应将时空范围缩小,落实到具体的时空点和事件上。

“窄题宽做”。有一类涉及时空的题目,时空范围异常狭窄,如《路过母校门口》、《当我接到录取通知书的时候》等。涉及到的时间都是“一瞬间”(点),审题时思路必须拓宽,突破时空界限,由“点”联想开去。

审题练常大家关注更多的也许是“我们”,如果把视线转向“他们”,你会看到什么,又会想到什么?请以“他们”为题,写一篇文章。

要求:(1) 不少于800字。(2) 不要写成诗歌。(3)不得透露个人相关信息。

谈谈你的审题体会。

(二)供料作文的审题指导

示例材料:

请阅读下面一段文字,根据要求写一篇不少于800字的文章。

在南非,人们时常会发现被藤萝缠绕住的鳄鱼的尸体,后来,动物学家终于弄清了其中的缘由。原来,鳄鱼因为没有用来咀嚼的牙齿,它只要咬住猎物,立即疯狂地旋转自己身体,好把猎物的肉咬下来,如果它没有咬住攻击的猎物而是咬住了藤蔓,且误认为是猎物,就迫不及待地施展出看家本领疯狂旋转,谁料藤蔓却将鳄鱼越卷越紧,直至将鳄鱼勒死。

要求全面理解材料,选择一个角度构思作文。自主确定立意,确定文体(不得写为诗歌),确定标题;不要脱离材料的含意作文,不要套作,不得抄袭。

你的审题立意是?

(提示:注意思维的发散)

发散结果:

1、鳄鱼有着自己的强项,那即是疯狂旋转地咬食猎物,可是有鳄鱼竟为此而死。可见鳄鱼不是死在自己的弱点上,而是死在自己的强项上,我们由此得出结论:强项有时会成为失败的诱因。强项成为失败的因素,这样的情形十分多见,如有些人只注意强项,完全忽略弱项,这样长久以来,弱者更弱,强者不强,最终极有可能导致失败。如楚汉战争中的西楚霸王项羽,他的强项是勇猛有力,自称“力拔山兮气盖世”,足可见之,他在垓下被围时,自己依旧迷信自己孔武有力,完全图一时之快,虽然有八百突围、百骑渡淮、东城快战等壮举,但他只顾盲目突围,而根本不思考如何使用智谋或者从长计议,最终只能结果落得个自刎乌江的下场:项羽其实就是自恃强项、刚愎自用而最终失败的典型。(如我们身边某些人的聪明)

2、疯狂旋转地咬食猎物应该是鳄鱼的一种习惯,习惯的作用是巨大的,也是具有两面性的,如果原来的条件发生了变化,而习惯一如既往,那么失败也就在所难免,材料中的鳄鱼之死也应该是习惯造成的后果。那么我们可以从习惯的角度来分析。人的习惯是一种无意识的行为,好习惯对人具有积极的促进作用,但也要随着环境的变化而改变,万万不要墨守成规,不知变通;而一个坏习惯则有消极后果。因此这种无意识的倾向极容易复萌,因此要戒除坏习惯,必须用好习惯来代替它,如果一个成功的人晓得如何培养好的习惯来代替坏的习惯。当好的习惯积累多了,自然会有一个好的人生。有这样一个故事:在印度经常可以看到大象被细细的链子和小小的柱子拴住,其实这就是习惯改变本性的结果;原来,在大象还是小象的时候,就被训象人用一条铁链将它绑在水泥柱或钢柱上,无论小象怎么挣扎都无法挣脱。小象渐渐地习惯了不挣扎,直到长成了大象,可以轻而易举地挣脱链子时,也不再挣扎了。(我们同学的习惯性迟到)

3、从材料看,鳄鱼的死,死于自己的粗心大意,他没有很仔细地分辨眼前的东西是食物还是藤蔓。那么从这个角度看,这则材料给我们的启示就是要求人在处事时要时刻注意,尤其是在自己熟悉或擅长的方面更要提高警惕,以防出现类似“大意失荆州”的过失。

类似鳄鱼的遭遇的例子历史上也有许多,如曹操在赤壁之战中虽有志在必得之意,但呈骄傲轻敌之态,疏于侦查与防守,结果败走华容、险些丧命。

4、鳄鱼之死,死于自己的粗心、习惯和强项,这是一种“自己害自己”的现象,我们由此生发,思考地稍微深刻些,就是:我们最大的敌人,不是别人,而是我们自己。我们可以想一想,我们从小开始就有很多敌人,比如黑夜,比如贪嘴,比如懒惰,比如不想写作业,比如不想背书,我们都必须要去战胜他们,变成一个勇敢的有作为的人。可是当我们终于战胜了所有的困难,成为一个有着优越成就感的人之后,我们是不是就再也没有敌人了呢?当然不是!我们应该告诉我们自己,我们最大的敌人不是别人,也不是那些所谓的困难,而是我们自己的内心,我们的意志,我们的精神,我们的信仰。可见,我们是自己的敌人,只有克服自身的种种懒惰和缺陷,才能使自己走上成功的坦途。

(1)发散法

上面鳄鱼材料便是例证。另外:

有一个传说,说的是神仙吕洞宾有“点石成金”之术。他很想找一个不贪财的人,度他成仙,寻找多时未能如愿。后来,他碰到一人。神仙指一石头说:“我把它点成金给你吧。”那人摇头不要,神仙以为他嫌小,又指着一大石头说:“点这块怎么样?”那人还是摇头。神仙以为不贪心之人终于找到了,便问道:“你小金不要,大金也不要,想要什么呢?”那人答道:“我想要神仙方才点石成金的指头,换在我的手上,任我随处点金,岂非用之不尽了。”

这个故事告诉我们什么道理呢?你能从中提炼哪些观点呢?

1、人不可贪得无厌(批判的角度)。

2、抓问题要抓根本、抓关键(赞扬的角度)。

显然前者显得陈旧,后者具有新意,见地深刻。

你得到了什么启示?

(2)聚焦法

材料1、某杂志社作调查:“你对同学最赞赏的品质是什么?”调查结果,排在第一位的是“乐于助人”。 ?

材料2、某单位在一些青少年中作不记名问卷调查:“你如果遇到别人碰上麻烦事时会怎样对待?”会回答“悄悄走开”的人不少。 ?

根据“材料1”和“材料2”,自选角度,自拟题目,联系实际,写一篇议论文

谈谈你的审题结果?

这两则材料属于同类异质,表现为一正一反的关系。它们的连接点是“是否乐于助人”。

聚焦法亦称“提取公因式法”,它适用于那些提供多则材料的供料作文。材料或同形同质或同形异质或异形同质或异形异质,关键找出它们的联结点。切忌顾此失彼。

阅读下面材料,按要求作文

①我比别人聪明一些的,是我知道我的无知。——苏格拉底(古希腊哲学家)

②无知者比有知者更自信。只有无知者才会自信地断言,科学永远不能解决任何问题。——达尔文(英国生物学家)

③任何时候都不应自诩无知,无知就是无能。 ——车尔尼雪夫斯基(俄国文学评论家)

④每一个研究人类灾难史的人可以确信:世间大部分不幸都来自无知。 ——爱尔维修(法国哲学家)

任选其中一句或几句为主题作文。要求:立意自定,标题自拟,文体自选,不少于800字。

审题指导

材料体现的哲理是一分为二的观点。可以综合谈应该怎样对待“无知”,可以从否定的角度谈“无知”,也可以从肯定角度谈“无知”。

(3)延伸法

延伸法,也可称补充法,就是针对所供的材料稍加补充延伸,去领会材料的内涵的方法。

适用范围:简短但富有哲理意味的名言警句。

材料: 美国作家海明威说:“冰山在海里移动是很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”

向何处延伸?

“只有八分之一露在水面上”,意味着另有“八分之七藏在水面下”。这就是说,冰山的宏伟庄严是由于它的八分之七在下面作依托,否则一切都成了子虚乌有。

(4)分析法

分析法是指对所供材料因果关系的分析,我们多问几个“为什么”,以揭示现象背后所蕴含的意义的一种方法。

写作指导:

1、图中的两个人物处处形成鲜明对比,写文章可采用对照结构。

2、这幅图的寓意可理解为批评某些不学无术,却喜欢摆架子的人;也可理解为赞扬具有真才实学,却谦虚谨慎的人;也可理解为批评了一种不正常的社会现象:不学无术之徒反倒对饱学谦恭之士颐指气使。不管从哪个角度理解,都不能偏离和脱离画面内容。

(三)话题作文

话题作文的审题,相对来说具有一定的宽泛性,但并不是随心所欲、信马由缰。话题作文一般由“材料+提示语+话题+注意”构成,其中的材料是引出话题,“提示语”是对审题、立意的范围作了限制,“话题”则是审题立意的核心和源泉,“注意”是考生写作时应当引起重视的事项。

话题作文的写作内涵与外延非常宽泛,因此,写起来比较困难,一时不知如何下手。比如以“心”为话题,写一篇作文,“心”的范围实在太大。在考场上,对于时间非常有限的我们来说,怎样才能够较快地找到有效的切入点,从而快速拟题、审题写作呢?其实可以采取添加“元素”、“化大为小”的方法来达到目的。具体地说,可以在所给话题的范围之内,通过添加修饰、限制性的词语或短语,将话题范围缩小。比如以“心”这个话题作文,就可以运用上述方法进行化大为小,拟题为“我们的爱心”、“宽容的心”、“感恩的心”等,还可以根据所给话题的意思,拟出可以出现所给话题字眼的题目,或者不出现所给话题字眼但蕴含其意义的题目。

阅读材料《在命运的暮色中》,按要求作文。

在命运的暮色中/在命运的暮色中

一个盲人在仰望星空/一个聋子在问盲人

看见了什么/盲人说 看见了星星

聋子沿着盲人的方向望去/有星闪烁

聋子问 你是怎么看见的/盲人说 坚持仰望

就有不灭的星在内心闪耀

(《诗刊》2007年11月,作者卢卫平。有删节)

请以“坚持仰望”为话题写一篇不少于800的文章。

【注意】①所写内容必须在话题范围之内。②立意自定。③文体自选。④题目自拟。⑤书写规范,正确使用标点符号。⑥不得套作,不得抄袭。

1.细读材料明方向

材料是一首带有浓重的寓言色彩的诗。盲人和聋子,他们尽管肉体的感官有缺陷,但他们依然能够凭心灵感官感应这个世界,这种特殊的感应能力是基于信仰和大爱。坚持仰望,最终都获得了心灵的补偿。

“坚持仰望”,应理解为一种向上的灵性书写,强调的是精神境界的提升,追求人性的深层体认。

思考:话题作文的材料和话题之间是什么关系?作文中要不要使用话题材料?

示范和注释作用

不要,话题中的材料只是对话题进行阐释。论证用的材料要另外选用。

2.仔细审题避机关

“仰望”的意思有两种,一为“向高处(远处)看”,一为“敬仰而有所期望”,它强调对象的启发、引导、激励、关怀、反省等精神作用。

“仰望”的对象宜细不宜粗,要有精神的拓展空间。

“坚持”则表明了对这种选择的价值判断、态度和方向。

特别提醒

写作时,要兼顾“仰望(的对象)”和“坚持”两方面,这样才能把“坚持仰望”的内容,过程,情感和意义更好地表达。

只强调“仰望”,应视为“切合题意”。

只强调“坚持”,应视为“基本切合题意”。

3.高妙立意定乾坤

坚持仰望,收获成功

坚持仰望心中的明星

在命运的暮色中坚持仰望

坚持仰望

坚持信念

坚持就是胜利

在坚持中仰望,在仰望中坚持

请判断哪些立意切合题意;失败的立意失败在哪里?

切 题

符 合

偏题

反馈

审题失误,偏向“坚持”。

偷换话题,抛开材料,不知所云。

写“仰望”,但是闪烁其词,未能写出“仰望”的具体内涵,生搬硬套现象严重。

材料陈旧,大众化。(高三感慨论)

不懂得分析议论,不会把材料和观点结合,不会扣题点题。

4.对症下药妙回春

点破话题,克服游离

点破话题得分高

例如:

茫茫雾色中,四周弥漫着的不可知随时将人引入岐途。若要避开世俗的利欲、钱权的烟雾、障碍,就必须坚持仰望心中的那颗明星,以它的光芒为我们指引前进的方向,成为我们驱散世俗烟雾的有力的风。

此明星就是心中那坚定不移的信念与面对苦难那不向命运低头的心!

点破话题得分高

例如:

……只要心中坚持着自己的信念,坚守自己心中的追求,那么冬天必定过去,春天必定是鲜花盛开……

……正是他一直坚守着这份信念与追求,才铸就了生命的辉煌。

……正是他坚守着心中这份爱国爱民的情怀,才写下了如此多动人的诗篇,谱出生命的不朽与灿烂。……

坚守心中那份信念与追求……坚守心中的那份信念与追求……

点破话题得分高

盲人看不见星星,因为他命运不济,身体残缺;盲人可以看见星星,因为他坚持仰望,他在仰望明星,仰望那颗永不熄灭的信念之星。

开头要三点:点破话题,点破主旨,点破材料.

点破话题得分高

怎样才算是点破话题呢?

先要学会照应话题和标题,

照应文段的观点和文章的观点

照应

点破

作文标题

话题或隐含话题

文章或文段观点

话题或隐含话题

作文标题

文章或文段观点

照应点破

克服游离

切题

高考作文的审题立意

一、作文审题的重要性

首先这是作文最关键的一步。准确的审题立意是作文成功的一半。

其次这也是《高考说明》对写作提出的第一个要求。

《考试说明》在基础等级的第一个要求中说:

符合题意

“符合题意”就是能准确、全面地审题。写作前,要对题目、材料和要求进行审读和揣摩,从而确定写作范围、立意主旨、表达方式等。

二、作文审题方法

1、命题作文

2、供料作文

3、话题作文(逐渐淡出)

我们重点讲1、2两种类型

作文考试的体现形式

(一)命题作文的审题方法指导

高考回顾:

请以“带着感动出发”为题,写一篇不少于800字的文章。

要求:① 立意自定。② 文体自选。③ 不得抄袭,不得套作。④ 不得透露个人相关信息。⑤ 书写规范,正确使用标点符号。

审题的思维活动示例:

1、 命题性质:关系命题。要讲清感动与出发的关系。

2、 主语的补足:可以是大家,可以是自己,也可以是特定的人、特定的群体。

3、 感动与出发的关系。感动是前提,出发是结果;感动是内在的,出发主要是外在的。

4、 词语的推敲:感动是感悟的,也可以是外在引起的。出发,可以是观念的出发,观察、处理问题的方法方式的出发,也可以是行动的出发。回报社会、关爱他人、立足本职、健康心理都是它的内涵。带着,有时时提醒、时时鼓励的意思。

5、感动与出发的内容比例。你可能认为出发是个起始性的词语,因而这方面的内容少得可怜,大部分内容放在感动上,比例失调。最保险的办法是感动和出发交替出现,融为一体,互相作用。其实,出发在这里已经是行动的代名词,包括了行动的过程。

6、 定势思维的干扰。平时写惯了“感恩”之类的话题,结果不动脑筋,生搬硬套。没有把重点放在出发上,偏题了,也偏离了出题者的意图。因为人类任何思想的结果在于行动。

7、 表达方式,最好是叙述、议论、抒情有机结合的散文,议论文次之,说明文难度较大。

8、思维方法——收放结合。放,就是联想。联想人:家人、友人、师生、各行各业的人;熟人、陌生人;领导、群众;健全的人、残疾人;伟人、凡人;古人、今人;中国人、外国人;大人、孩子;男人、女人……。联想事:雪灾、奥运、震灾、一件平平常常、普普通通却令人感动的小事……联想物:天地万物为我所用,可歌可泣。放,就是所有的段落、所有的文字、所有的材料都要百川归海,回归一个中心,否则就是一堆砖石的堆积。

9、 超凡脱俗难。雪灾、震灾可写,写的人肯定多,但是写出新意难,如何以小见大或另辟蹊径,那就要动动脑瓜了。

这些你想到了吗?

(1)补充法

1、谁带着感动出发即补出标题的主语

(直接决定抒情主体、文章人称的选择等)。

2、什么样的感动、为什么感动。

3、带着感动出发的结果。

············

作品赏析:

带着感动出发

早晨一下楼,穿过菜市,我便看到一个农民在卖艾草,我意识到端午节来了。一把艾草插在青砖瓦房的门楣上,每年这个时候就在我眼前摇曳,然后我就看见了一张沧桑的脸,那是我的母亲。母亲诞生于端午节,她的名字就叫端阳。

母亲是一个地主的女儿,却一个大字不识,因为幼小的母亲就被寄养在一个贫困的农家,长大后稀里糊涂就嫁给了我父亲,然后就生下了我们弟兄姊妹四个。在我的印象里,没有爷爷奶奶,极度艰难的岁月里,只有父亲一双结实的肩膀和母亲一副慈爱的胸怀。虽然终日劳碌,但我从未看到母亲的疲惫与衰颓,直到若干年后,白发爬上她的头,澄澈的眼睛里仍然透着对人生的无限憧憬。

我对家里的历史知之甚少,父母都讳莫如深。在旁人的议论里,我大约了解爷爷和外公都是地主,那个需要革命的年代里,父母承受了比左右邻居更重的苦难,不止于凄风苦雨,不止于瓶无储粟。我一直认为母亲的骨子里秉承了秀才外公的书香,执着的要求我读书——那是一个饥肠辘辘且书被荒废的年代。当母亲看到我的小手紧握毛笔书写第一副春联时,脸上绽放了欣慰的笑容,那一刻,我真切感受到母亲的心中泛滥成河。

记忆中的老房子班驳的墙上曾经留下我和母亲被煤油灯拉长的身影——母亲在床头小柜子的一边纳鞋底,我在小柜子的另一边伏案读书。炎夏如斯,寒冬如斯。混沌懵懂之中,我没有辉煌的理想,但是我知道,母亲有一种朴素的愿望······

那一年,我背上了行囊,头一天夜里,母亲彻夜未眠,为我准备了一晚上。高考结束了,我的童年和少年也结束了。母亲站在村口的槐树下,没有语言,我分明看见母亲泪眼婆娑。我必须得坚定地上路了,母亲和村庄站成了我的背景。

端午节又到了,父亲打电话问我可有时间回家,我明确说没有时间,不知道是多少次这样回答了,然后我就开始潮湿,端午节,我的母亲节!我知道苍老的母亲总在注视着行色匆匆的儿子。我不知道我是不是走的太快,以致于我落下了不仅仅是长长的影子,可能更多。

(2)发隐法

“发隐”,就是揭示出题目中的隐性信息。作文题中提供的信息分为隐性和显性,显性信息容易把握,而隐性则较隐蔽。如果缺少审题的经验或审题时不留神就容易“走题”或思路阻塞。

如《路》、《春雨》、《桥》······

(3)分解法

分解法一般用于文字较多、限制条件较严的题目。

分解就是从题面的文字结构中,找出有关的“已知条件”(即题目中的限制因素)根据“已知条件”确定文章该“写什么”和“怎么写”。

如《使我难忘的一件事》

中心词是“事”,它规定了文体和写作内容。写什么事呢?则看定语:第一、“一件事”不是几件事;第二、“难忘”的事,不平常的事;第三、“使我”难忘的事,不是与作者无关的事。

(4)点睛法

所谓“点睛”,就是抓住题目中的“题眼”。命题作文,命题者总有他的主观用意。题目中的关键词往往最能体现“命题者”的意图,成为“题眼”。“题眼”对作文具有很强的约束力,直接影响作文的选材范围和重点,乃至影响全文的谋篇布局。在题目中,“题眼”常常不以中心词的面目出现,大多是一种修饰成分。如《我又回到母校》、《一次特殊的考试》······

抓住“题眼”可以避免不对题,有时还可以增强文章的艺术性。(如可成为线索,结构全文)

(5)收扩法

收扩法指的是对题目中的写作范围进行“收束”

或“扩展”的审题方法,它或者是“宽题窄做”,或者是“窄题宽做”。这种方法虽然不直接影响作文是否切题,但对写作重心确定十分重要。

“宽题窄做”。有一类记叙文题目,时空范围较宽、跨度较大如《童年趣事》、《难忘的一段经历》等即使是《我的一天》时间范围也是整整一天。

在确定写作重心时应将时空范围缩小,落实到具体的时空点和事件上。

“窄题宽做”。有一类涉及时空的题目,时空范围异常狭窄,如《路过母校门口》、《当我接到录取通知书的时候》等。涉及到的时间都是“一瞬间”(点),审题时思路必须拓宽,突破时空界限,由“点”联想开去。

审题练常大家关注更多的也许是“我们”,如果把视线转向“他们”,你会看到什么,又会想到什么?请以“他们”为题,写一篇文章。

要求:(1) 不少于800字。(2) 不要写成诗歌。(3)不得透露个人相关信息。

谈谈你的审题体会。

(二)供料作文的审题指导

示例材料:

请阅读下面一段文字,根据要求写一篇不少于800字的文章。

在南非,人们时常会发现被藤萝缠绕住的鳄鱼的尸体,后来,动物学家终于弄清了其中的缘由。原来,鳄鱼因为没有用来咀嚼的牙齿,它只要咬住猎物,立即疯狂地旋转自己身体,好把猎物的肉咬下来,如果它没有咬住攻击的猎物而是咬住了藤蔓,且误认为是猎物,就迫不及待地施展出看家本领疯狂旋转,谁料藤蔓却将鳄鱼越卷越紧,直至将鳄鱼勒死。

要求全面理解材料,选择一个角度构思作文。自主确定立意,确定文体(不得写为诗歌),确定标题;不要脱离材料的含意作文,不要套作,不得抄袭。

你的审题立意是?

(提示:注意思维的发散)

发散结果:

1、鳄鱼有着自己的强项,那即是疯狂旋转地咬食猎物,可是有鳄鱼竟为此而死。可见鳄鱼不是死在自己的弱点上,而是死在自己的强项上,我们由此得出结论:强项有时会成为失败的诱因。强项成为失败的因素,这样的情形十分多见,如有些人只注意强项,完全忽略弱项,这样长久以来,弱者更弱,强者不强,最终极有可能导致失败。如楚汉战争中的西楚霸王项羽,他的强项是勇猛有力,自称“力拔山兮气盖世”,足可见之,他在垓下被围时,自己依旧迷信自己孔武有力,完全图一时之快,虽然有八百突围、百骑渡淮、东城快战等壮举,但他只顾盲目突围,而根本不思考如何使用智谋或者从长计议,最终只能结果落得个自刎乌江的下场:项羽其实就是自恃强项、刚愎自用而最终失败的典型。(如我们身边某些人的聪明)

2、疯狂旋转地咬食猎物应该是鳄鱼的一种习惯,习惯的作用是巨大的,也是具有两面性的,如果原来的条件发生了变化,而习惯一如既往,那么失败也就在所难免,材料中的鳄鱼之死也应该是习惯造成的后果。那么我们可以从习惯的角度来分析。人的习惯是一种无意识的行为,好习惯对人具有积极的促进作用,但也要随着环境的变化而改变,万万不要墨守成规,不知变通;而一个坏习惯则有消极后果。因此这种无意识的倾向极容易复萌,因此要戒除坏习惯,必须用好习惯来代替它,如果一个成功的人晓得如何培养好的习惯来代替坏的习惯。当好的习惯积累多了,自然会有一个好的人生。有这样一个故事:在印度经常可以看到大象被细细的链子和小小的柱子拴住,其实这就是习惯改变本性的结果;原来,在大象还是小象的时候,就被训象人用一条铁链将它绑在水泥柱或钢柱上,无论小象怎么挣扎都无法挣脱。小象渐渐地习惯了不挣扎,直到长成了大象,可以轻而易举地挣脱链子时,也不再挣扎了。(我们同学的习惯性迟到)

3、从材料看,鳄鱼的死,死于自己的粗心大意,他没有很仔细地分辨眼前的东西是食物还是藤蔓。那么从这个角度看,这则材料给我们的启示就是要求人在处事时要时刻注意,尤其是在自己熟悉或擅长的方面更要提高警惕,以防出现类似“大意失荆州”的过失。

类似鳄鱼的遭遇的例子历史上也有许多,如曹操在赤壁之战中虽有志在必得之意,但呈骄傲轻敌之态,疏于侦查与防守,结果败走华容、险些丧命。

4、鳄鱼之死,死于自己的粗心、习惯和强项,这是一种“自己害自己”的现象,我们由此生发,思考地稍微深刻些,就是:我们最大的敌人,不是别人,而是我们自己。我们可以想一想,我们从小开始就有很多敌人,比如黑夜,比如贪嘴,比如懒惰,比如不想写作业,比如不想背书,我们都必须要去战胜他们,变成一个勇敢的有作为的人。可是当我们终于战胜了所有的困难,成为一个有着优越成就感的人之后,我们是不是就再也没有敌人了呢?当然不是!我们应该告诉我们自己,我们最大的敌人不是别人,也不是那些所谓的困难,而是我们自己的内心,我们的意志,我们的精神,我们的信仰。可见,我们是自己的敌人,只有克服自身的种种懒惰和缺陷,才能使自己走上成功的坦途。

(1)发散法

上面鳄鱼材料便是例证。另外:

有一个传说,说的是神仙吕洞宾有“点石成金”之术。他很想找一个不贪财的人,度他成仙,寻找多时未能如愿。后来,他碰到一人。神仙指一石头说:“我把它点成金给你吧。”那人摇头不要,神仙以为他嫌小,又指着一大石头说:“点这块怎么样?”那人还是摇头。神仙以为不贪心之人终于找到了,便问道:“你小金不要,大金也不要,想要什么呢?”那人答道:“我想要神仙方才点石成金的指头,换在我的手上,任我随处点金,岂非用之不尽了。”

这个故事告诉我们什么道理呢?你能从中提炼哪些观点呢?

1、人不可贪得无厌(批判的角度)。

2、抓问题要抓根本、抓关键(赞扬的角度)。

显然前者显得陈旧,后者具有新意,见地深刻。

你得到了什么启示?

(2)聚焦法

材料1、某杂志社作调查:“你对同学最赞赏的品质是什么?”调查结果,排在第一位的是“乐于助人”。 ?

材料2、某单位在一些青少年中作不记名问卷调查:“你如果遇到别人碰上麻烦事时会怎样对待?”会回答“悄悄走开”的人不少。 ?

根据“材料1”和“材料2”,自选角度,自拟题目,联系实际,写一篇议论文

谈谈你的审题结果?

这两则材料属于同类异质,表现为一正一反的关系。它们的连接点是“是否乐于助人”。

聚焦法亦称“提取公因式法”,它适用于那些提供多则材料的供料作文。材料或同形同质或同形异质或异形同质或异形异质,关键找出它们的联结点。切忌顾此失彼。

阅读下面材料,按要求作文

①我比别人聪明一些的,是我知道我的无知。——苏格拉底(古希腊哲学家)

②无知者比有知者更自信。只有无知者才会自信地断言,科学永远不能解决任何问题。——达尔文(英国生物学家)

③任何时候都不应自诩无知,无知就是无能。 ——车尔尼雪夫斯基(俄国文学评论家)

④每一个研究人类灾难史的人可以确信:世间大部分不幸都来自无知。 ——爱尔维修(法国哲学家)

任选其中一句或几句为主题作文。要求:立意自定,标题自拟,文体自选,不少于800字。

审题指导

材料体现的哲理是一分为二的观点。可以综合谈应该怎样对待“无知”,可以从否定的角度谈“无知”,也可以从肯定角度谈“无知”。

(3)延伸法

延伸法,也可称补充法,就是针对所供的材料稍加补充延伸,去领会材料的内涵的方法。

适用范围:简短但富有哲理意味的名言警句。

材料: 美国作家海明威说:“冰山在海里移动是很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在水面上。”

向何处延伸?

“只有八分之一露在水面上”,意味着另有“八分之七藏在水面下”。这就是说,冰山的宏伟庄严是由于它的八分之七在下面作依托,否则一切都成了子虚乌有。

(4)分析法

分析法是指对所供材料因果关系的分析,我们多问几个“为什么”,以揭示现象背后所蕴含的意义的一种方法。

写作指导:

1、图中的两个人物处处形成鲜明对比,写文章可采用对照结构。

2、这幅图的寓意可理解为批评某些不学无术,却喜欢摆架子的人;也可理解为赞扬具有真才实学,却谦虚谨慎的人;也可理解为批评了一种不正常的社会现象:不学无术之徒反倒对饱学谦恭之士颐指气使。不管从哪个角度理解,都不能偏离和脱离画面内容。

(三)话题作文

话题作文的审题,相对来说具有一定的宽泛性,但并不是随心所欲、信马由缰。话题作文一般由“材料+提示语+话题+注意”构成,其中的材料是引出话题,“提示语”是对审题、立意的范围作了限制,“话题”则是审题立意的核心和源泉,“注意”是考生写作时应当引起重视的事项。

话题作文的写作内涵与外延非常宽泛,因此,写起来比较困难,一时不知如何下手。比如以“心”为话题,写一篇作文,“心”的范围实在太大。在考场上,对于时间非常有限的我们来说,怎样才能够较快地找到有效的切入点,从而快速拟题、审题写作呢?其实可以采取添加“元素”、“化大为小”的方法来达到目的。具体地说,可以在所给话题的范围之内,通过添加修饰、限制性的词语或短语,将话题范围缩小。比如以“心”这个话题作文,就可以运用上述方法进行化大为小,拟题为“我们的爱心”、“宽容的心”、“感恩的心”等,还可以根据所给话题的意思,拟出可以出现所给话题字眼的题目,或者不出现所给话题字眼但蕴含其意义的题目。

阅读材料《在命运的暮色中》,按要求作文。

在命运的暮色中/在命运的暮色中

一个盲人在仰望星空/一个聋子在问盲人

看见了什么/盲人说 看见了星星

聋子沿着盲人的方向望去/有星闪烁

聋子问 你是怎么看见的/盲人说 坚持仰望

就有不灭的星在内心闪耀

(《诗刊》2007年11月,作者卢卫平。有删节)

请以“坚持仰望”为话题写一篇不少于800的文章。

【注意】①所写内容必须在话题范围之内。②立意自定。③文体自选。④题目自拟。⑤书写规范,正确使用标点符号。⑥不得套作,不得抄袭。

1.细读材料明方向

材料是一首带有浓重的寓言色彩的诗。盲人和聋子,他们尽管肉体的感官有缺陷,但他们依然能够凭心灵感官感应这个世界,这种特殊的感应能力是基于信仰和大爱。坚持仰望,最终都获得了心灵的补偿。

“坚持仰望”,应理解为一种向上的灵性书写,强调的是精神境界的提升,追求人性的深层体认。

思考:话题作文的材料和话题之间是什么关系?作文中要不要使用话题材料?

示范和注释作用

不要,话题中的材料只是对话题进行阐释。论证用的材料要另外选用。

2.仔细审题避机关

“仰望”的意思有两种,一为“向高处(远处)看”,一为“敬仰而有所期望”,它强调对象的启发、引导、激励、关怀、反省等精神作用。

“仰望”的对象宜细不宜粗,要有精神的拓展空间。

“坚持”则表明了对这种选择的价值判断、态度和方向。

特别提醒

写作时,要兼顾“仰望(的对象)”和“坚持”两方面,这样才能把“坚持仰望”的内容,过程,情感和意义更好地表达。

只强调“仰望”,应视为“切合题意”。

只强调“坚持”,应视为“基本切合题意”。

3.高妙立意定乾坤

坚持仰望,收获成功

坚持仰望心中的明星

在命运的暮色中坚持仰望

坚持仰望

坚持信念

坚持就是胜利

在坚持中仰望,在仰望中坚持

请判断哪些立意切合题意;失败的立意失败在哪里?

切 题

符 合

偏题

反馈

审题失误,偏向“坚持”。

偷换话题,抛开材料,不知所云。

写“仰望”,但是闪烁其词,未能写出“仰望”的具体内涵,生搬硬套现象严重。

材料陈旧,大众化。(高三感慨论)

不懂得分析议论,不会把材料和观点结合,不会扣题点题。

4.对症下药妙回春

点破话题,克服游离

点破话题得分高

例如:

茫茫雾色中,四周弥漫着的不可知随时将人引入岐途。若要避开世俗的利欲、钱权的烟雾、障碍,就必须坚持仰望心中的那颗明星,以它的光芒为我们指引前进的方向,成为我们驱散世俗烟雾的有力的风。

此明星就是心中那坚定不移的信念与面对苦难那不向命运低头的心!

点破话题得分高

例如:

……只要心中坚持着自己的信念,坚守自己心中的追求,那么冬天必定过去,春天必定是鲜花盛开……

……正是他一直坚守着这份信念与追求,才铸就了生命的辉煌。

……正是他坚守着心中这份爱国爱民的情怀,才写下了如此多动人的诗篇,谱出生命的不朽与灿烂。……

坚守心中那份信念与追求……坚守心中的那份信念与追求……

点破话题得分高

盲人看不见星星,因为他命运不济,身体残缺;盲人可以看见星星,因为他坚持仰望,他在仰望明星,仰望那颗永不熄灭的信念之星。

开头要三点:点破话题,点破主旨,点破材料.

点破话题得分高

怎样才算是点破话题呢?

先要学会照应话题和标题,

照应文段的观点和文章的观点

照应

点破

作文标题

话题或隐含话题

文章或文段观点

话题或隐含话题

作文标题

文章或文段观点

照应点破

克服游离

切题

同课章节目录