5 伽利略对自由落体运动的研究

文档属性

| 名称 | 5 伽利略对自由落体运动的研究 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2013-05-23 13:57:34 | ||

图片预览

文档简介

第十讲 5 伽利略对自由落体运动的研究

情景导入

自由落体运动定律的发现

在伽利略之前,一切科学、哲学问题,全部包括在亚里士多德(前384—前322)的学说里.亚里士多德可是一位古圣人,他的思想被奉为金科玉律.当时,要是有学生提出一个问题,老师只消一句话:“这是亚里士多德说的.”问者便不敢再生怀疑.而伽利略却与众不同,凡事,不但喜欢多想一想,还要去试一试.

1590年,25岁的伽利略对亚里士多德的一个经典理论提出怀疑.亚里士多德说,如果把两件东西从空中扔下,必定是重的先落地,轻的后落地.伽利略却认为是同时落地.这自然没有人相信,于是他决心搞一次实验,让人们亲自看看.教授们和校长大为不满,想让伽利略当众出一次丑,也好杀杀他的傲气.

说也奇怪,这比萨城里有一座斜塔,拔地之后,却向一边斜去.伽利略便爬上斜塔七层的阳台.塔下已是人头攒动,比萨大学的校长、教授、学生,还有许多看热闹的市民,将斜塔围了个水泄不通.就在这时,也还是没有一个人相信伽利略会是对的.人们正在疑惑,只见伽利略将身子从阳台上探出,左右双手各拿一个铁球,一个比另一个要重十倍.当他两手同时撒开时,只见这两个球从空中落下,齐头并进,眨眼之间,“咣当”一声,同时落地.塔下的人,一下子都懵了.先是寂静了片刻,接着便嗡嗡地嚷作一团.这时,伽利略从塔上走下来,校长和几个老教授立即将他围住说:“你一定是施了什么魔术,让两个球同时落地.亚里士多德是绝对不会错的.”伽利略说:“如若不信,我还可以上去重做一遍,这回你们可要注意看着.”校长说:“不必做了,亚里士多德全是靠道理服人的.重东西当然比轻东西落得快,这是公认的道理.就算你的实验是真的,但它不符合道理,也是不能承认的.”

伽利略说:“好吧,既然你们不相信事实,一定要讲道理,我也可以来讲一讲.就算重物下落比轻物快吧,我现在把这两个球绑在一起,从空中扔下,按照亚里士多德的道理,你们说说看,它落下时比重球快呢还是比重球慢 ”

校长不屑一答地说道:“当然比重球要快!因为它是重球加轻球,自然更重了.”

这时一个老教授忙将校长的衣袖扯了一下,挤上前来说:“当然比重球要慢!它是重球加轻球,轻球接拉它,所以下落速度应是两球的平均值,介乎重球和轻球之间.”

伽利略这时才不慌不忙地说道:“可是世上只有一个亚里士多德啊,按照他的理论,怎么会得出两个不同的结果呢 ”校长和教授们面面相觑,半天说不出话来.一会儿才突然醒悟到,他们本是一起来对付伽利略的,怎么能在伽利略面前互相对立起来呢 校长的脸一下红到脖根,气急败坏地喊道:“你这是强辩,放肆!”这时围观的学生轰地一声大笑起来.伽利略还是不动火,慢条斯理地说:“看来还是亚里士多德错了!物体从空中自由落下时不管轻重,都是同时落地,就是说物体无论轻重,它们的加速度是相同的.”

别看伽利略慢慢地说出这句话来,这却是物理学上一条极重要的定律:自由落体定律.它导致了以后一系列重大的科学发现.请大家记住,这一年是1590年.

通过上述材料,我们可以得知:

(1)在伽利略之前,有一位古圣人,他的思想被奉为金科玉律,一切科学、哲学问题,全部包括在他的学说里,请问这位古圣人是谁

(2)1590年,25岁的伽利略在比萨城里的一座斜塔做了一个实验是用来证明什么的

(3)伽利略对自由落体运动研究对我们有什么启示?

简答:(1)亚里士多德;

(2)空中下落的重、轻的物体是同时落地;

(3)伽利略对自由落体运动的研究,开创了研究自然规律的科学方法:他利用巧妙的逻辑推理推翻了亚里士多德关于物体越重下落越快的错误结论;他提出假设,经过数学推理、实验验证,再合理外推,最终得出了自由落体运动的规律.伽利略所处的时代要准确测定时间是比较困难的,所以他用通过做斜面实验再合理外推的方法来研究自由落体运动.今天我们可以通过实验来直接研究自由落体运动的规律.

新知预习

A、B两个物体mA>mB,分别由同一高度下落,重的物体比轻的物体下落得快,那么,当把两个物体捆在一起时mC=mA+mB,因为新组成的物体比上述两个物体中的任一个都重从而下落得应 .然而,A物体下落得快,受到一个下落得慢的物体B的作用,结果就像一个大人拉着小孩向前跑,比单独大人跑 ,比小孩单独跑 一样,它们的共同速度应介于A、B两物体之间,即 .两种分析结果是矛盾的,所以 这个结论是错误的.?

如果物体的初速度是0,而且速度随时间的变化是均匀的,它通过的位移就与所用的_________________成正比,这样只要测出物体 所用的时间,就可以验证这个物体的速度是否随时间均匀变化.

知识·巧学·升华

一、绵延两千年的错误

落体的运动是司空见惯的,但人类对它的认识却经历了差不多两千年的时间。古代的学者们认为,物体下落的快慢是由它们所受重力的大小决定的,物体越重,下落得越快。生活在公元前4世纪的希腊哲学家亚里士多德最早阐述了这种看法,他认为,物体下落的快慢精确地与它们的重量成正比。亚里士多德的论断影响深远,在其后两千多年的时间里,人们一直信奉他的学说。但是,这种从表面上的观察得出的结论实际上是错误的。

二、逻辑的力量

16世纪,意大利学者伽利略对亚里士多德的看法提出了质疑,并对自由落体运动进行了深入的研究。伽利略对自由落体运动的研究方法大体可归结为:发现问题——提出假设——数学推理——实验验证合理外推。

伽利略用“归谬法”否定了亚里士多德的重物下落快、轻物下落慢的论断。

伽利略指出:根据亚里士多德的论断,一块大石头的下落速度要比一块小石头的下落速度大。假定大石头的下落速度为8,小石头的下落速度为4,当我们把两块石头拴在一起时,下落快的会被下落慢的拖着而减慢,下落慢的会被下落快的拖着而加快,结果整个系统的下落速度应该小于8。但是两块石头拴在一起,加起来比大石头还要重,因此重物体比轻物体的下落速度要小。这样,就从重物体比轻物体下落得快的假设,推出了重物体比轻物体下落得慢的结论。亚里士多德的理论陷入了自相矛盾的境地。

伽利略由此推断重物体不会比轻物体下落得快。伽利略认为只有一种可能性:重物与轻物应该下落得同样快。

三、猜想与假说

伽利略提出“自由落体运动是一种最简单的变速运动——匀变速运动”的假说。

伽利略认为,自由落体是一种最简单的变速运动。他设想最简单的变速运动的速度应该是均匀变化的。

但是,速度的变化怎样才算“均匀”呢?他考虑了两种可能:一种是速度的变化对时间来说是均匀的,即v与t成正比,例如,每过1 s,速度的变化量都是2 m/s;另一种是速度的变化对位移来说是均匀的,即v与x成正比,例如,每下落1 m,速度的变化量都是2 m/s。

后来发现,如果v与x成正比,将会推导出荒谬的结论。所以,伽利略开始以实验来检验v与t成正比的猜想是否是真实的。

四、实验验证

1.伽利略用数学推导方法得出初速度为零的匀变速运动,应有x∝t2

在伽利略的时代,技术不够发达,无法直接测定瞬时速度,所以也就不能直接得到速度的变化规律。这时伽利略遇到的大难题。但是,伽利略采用了间接证明的方法。伽利略通过数学运算得出结论:如果物体的初速度为0,而且速度随时间的变化是均匀的,即v∝t,它通过的位移就与所用时间的二次方成正比,即x∝t2这样,只要测出物体通过不同位移所用的时间,就可以验证这个物体的速度是否随时间均匀变化。

2.实验验证

(1)运用斜面实验测出小球沿光滑斜面向下的速度也符合x∝t2,因而是匀变速运动。落体下落得很快,而当时只能靠滴水计时,这样的计时工具还是不能测量自由落体运动所用的时间。在伽利略面前又出现一大难题。为此,伽利略采用了一个巧妙的方法,用来“冲淡”重力。他让铜球沿阻力很小的斜面上滚下,而小球在斜面上运动的加速度要比它竖直下落的加速度小得多,所用时间长得多,所以容易测量。伽利略做了上百次实验,结果表明,小球沿斜面滚下的运动确是匀加速直线运动。

(2)不同质量的小球沿同一倾角的斜面运动,x/t2的规律不变,说明它们的运动情况相同。不断增大斜面的倾角,重复上述实验,得知小球的加速度随斜面倾角的增大而变大。

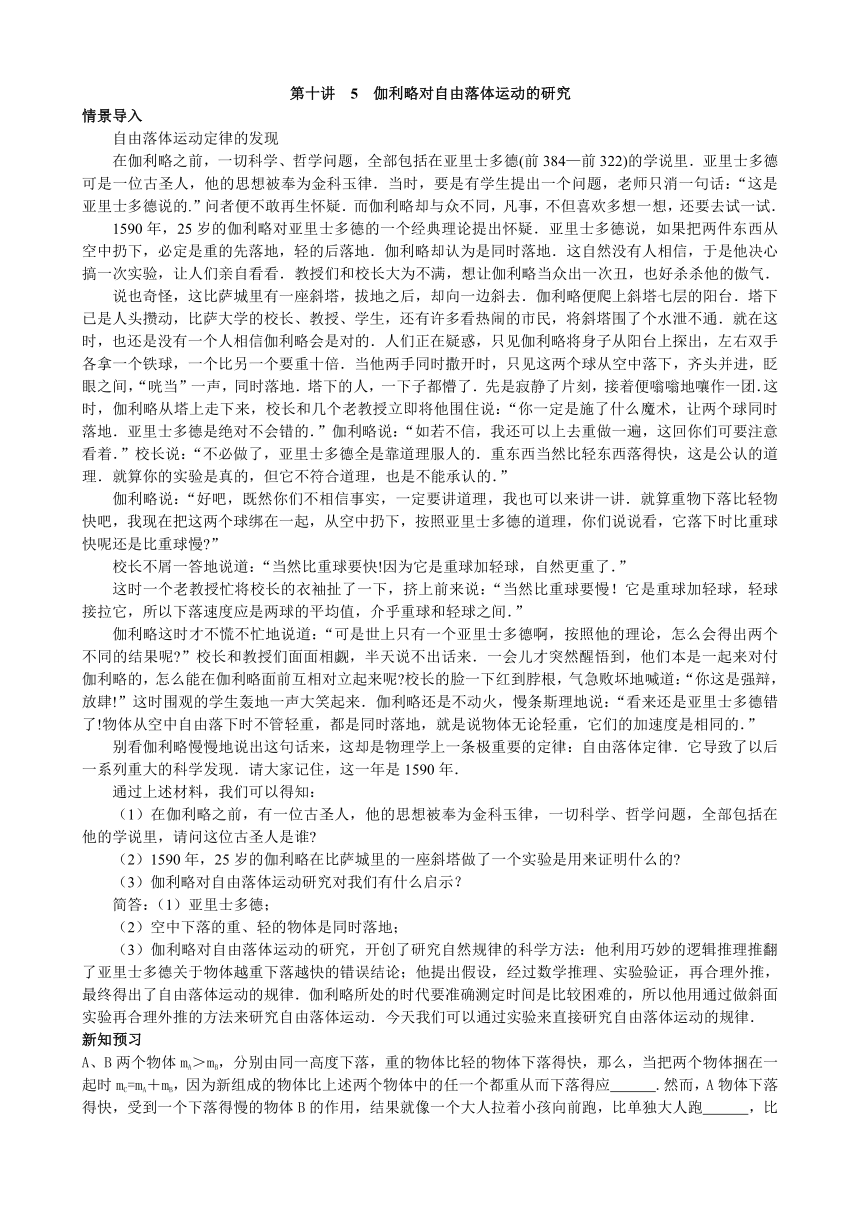

(3)小球沿斜面向下的运动并不是落体运动。但是,伽利略将上述结果作了合理的外推:如果斜面的倾角增大到90°,这时小球不就是自由落体运动了吗?(图2-5-1)伽利略认为,这时小球仍然会保持匀加速运动的性质,而且所有物体下落时的加速度都是一样的!

伽利略设想斜面的倾角越接近90°,

小球沿斜面滚下的运动越接近自由落体运动

图2-5-1

(4)到此为止,伽利略通过以上的研究已经找到了落体运动的一般规律:自由落体运动是一种匀加速直线运动,即速度随时间均匀变化。但是,为什么生活中常会见到较重的物体下落得比较快呢?伽利略把他的结论作了修正和推广,伽利略把原因归之于空气的阻力对不同物体的不同影响。他写道:“如果完全排除空气阻力,那么,所有物体将下落得同样快。”但是伽利略在研究的过程中并没有一开始就着重研究有关空气阻力对物体下落的影响问题。为此伽利略特别指出:“在科学研究中,懂得忽略什么,有时与懂得重视什么同等重要。”所以在科学研究中,往往只要抓住问题的主要因素,可以忽略次要因素。这是一种科学的方法。

五、伽利略的科学方法

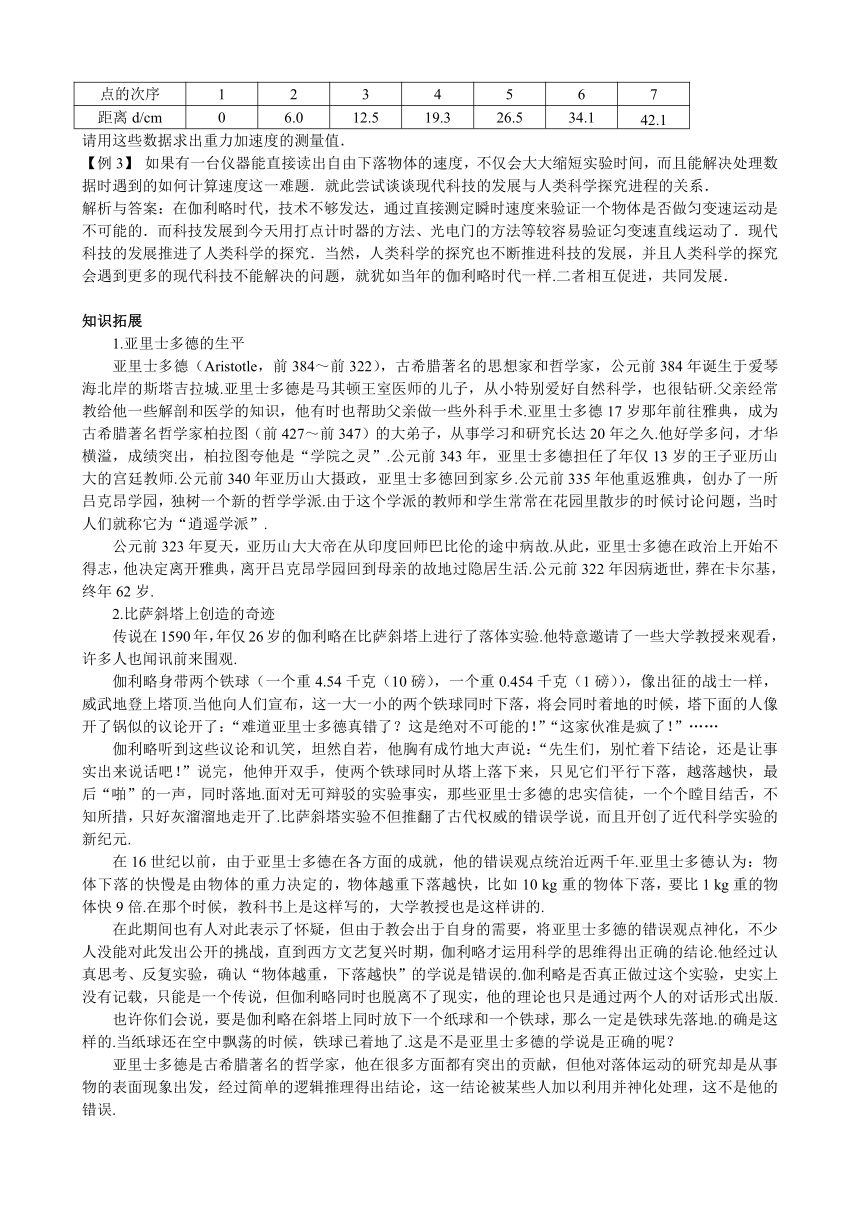

伽利略对运动的研究,不仅确立了许多用于描述运动的基本概念,而且创造了一套对近代科学的发展极为有益的科学方法,或者说给出了科学研究过程的基本要素。这些要素包含以下几点:

伽利略科学思想方法的核心是把实验和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来,从而有力地推进了人类科学认识的发展。

方法点拨 注意此处空半格伽利略对落体运动的研究思路:问题→猜想→数学推理→实验验证→合理外推→得出结论。伽利略科学思想方法的核心是把实验和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来,从而有力地推动了人类科学认识的发展。

问题·自主·探究

问题1 古希腊哲学家亚里士多德认为,重的物体比轻的物体下落得要快。这符合人们的常识,如玻璃弹子就比羽毛下落得快。其实古代时我国也出现过这种故事:传说三国时期,周仓欲与关羽比力气,关羽说你能把一根稻草丢过河吗?周仓多次试丢未成,反问关羽。关羽随手将一捆稻草轻易丢过了河(如图2-5-2),令周仓折服。这个故事真能说明关羽臂力过人吗?为什么?

图2-5-2

思路:有时直觉经验会将我们引向错误的结论,抓住事物本质,排除干扰因素的研究方法是物理学中常用的方法。

探究:稻草被扔出后,空气阻力对一根稻草运动的影响要远大于对一捆稻草运动的影响,故某一个人不能将一根稻草扔过河,不等于他就不能将一捆稻草扔过河。

问题2 从高空落下的雨滴的运动能否看作自由落体运动?从不太高的水龙头滴下的水滴的运动能否看作自由落体运动?

思路:下落的物体能否看作自由落体运动,关键是看物体是否受到空气阻力或空气阻力与重力相比能否忽略不计。空气阻力的大小跟物体的速度有关,速度越大,阻力越大。

探究:雨滴从高空落下,速度越来越大,所受空气阻力也越来越大,在落地前其阻力已增大到与雨滴的重力等大,即雨滴已匀速运动。而从不太高的水龙头滴下的水滴速度不会很大,所受空气阻力也不会很大。

典题·热题·新题

【例1】 伽利略以前的学者认为,物体越重,下落越快.伽利略等一些物理学家否定了这种看法.

(1)在一高塔顶端同时释放一片羽毛和一个玻璃球,玻璃球先于羽毛到达地面,这主要是因为( )

A.它们的质量不等 B.它们的密度不等

C.它们的材料不同 D.它们所受的空气阻力不等

(2)在此塔顶端同时释放大小相等的实心铁球和空心铁球,下列说法中正确的是( )

①它们受到的空气阻力不等 ②它们的加速度相等 ③它们落地的速度不等 ④它们下落的时间相等

A.①③ B.②④ C.只有② D.只有③

解析:(1)玻璃球和铁球下落时空气阻力可以忽略.羽毛下落得比玻璃球慢,因为羽毛受到的空气阻力大,影响大的缘故,羽毛下落时空气阻力不能忽略,玻璃球受到的空气阻力很小,玻璃球下落时空气阻力可以忽略.

(2)大小相等的实心铁球和空心铁球受到的空气阻力不相等.在忽略空气阻力的情况下,两球均做自由落体运动,下落的快慢程度相同,加速度相等.因下落高度相等,故下落的时间相等,落地的速度相等.

答案:(1)D (2)B

【例2】 下面是在模拟伽利略“冲淡重力”实验时获取的一组数据.

时间/s 1 2 3 4 5 6 7

距离/m 3.0 12.1 27.1 47.6 74.9 108.2

试根据这组数据回答:

(1)该小球做的是匀变速直线运动吗?请说明理由;

(2)在空格处填上相应估算数据.

解析:(1)可计算出:

==3,==3.01 ==3.01,==2.98,……

可见为一常数,说明是匀变速直线运动.

(2)=3得s7=3t72=3×49=147,故应填入147.

答案:(1)是匀变速直线运动 理由略 (2)147

类题演练1

实验室备有下列仪器:

A.长度为1 m、最小刻度为毫米的刻度尺; B.长度为1 m、最小刻度为分米的刻度尺;

C.秒表; D.打点计时器;

E.低压交流电源(50 Hz); F.低压直流电源;

G.天平.

为了测量重锤下落的加速度的数值,上述仪器中必须有的是_______________(填字母代号),实验是通过研究重锤做__________________运动来测量重锤下落加速度的.

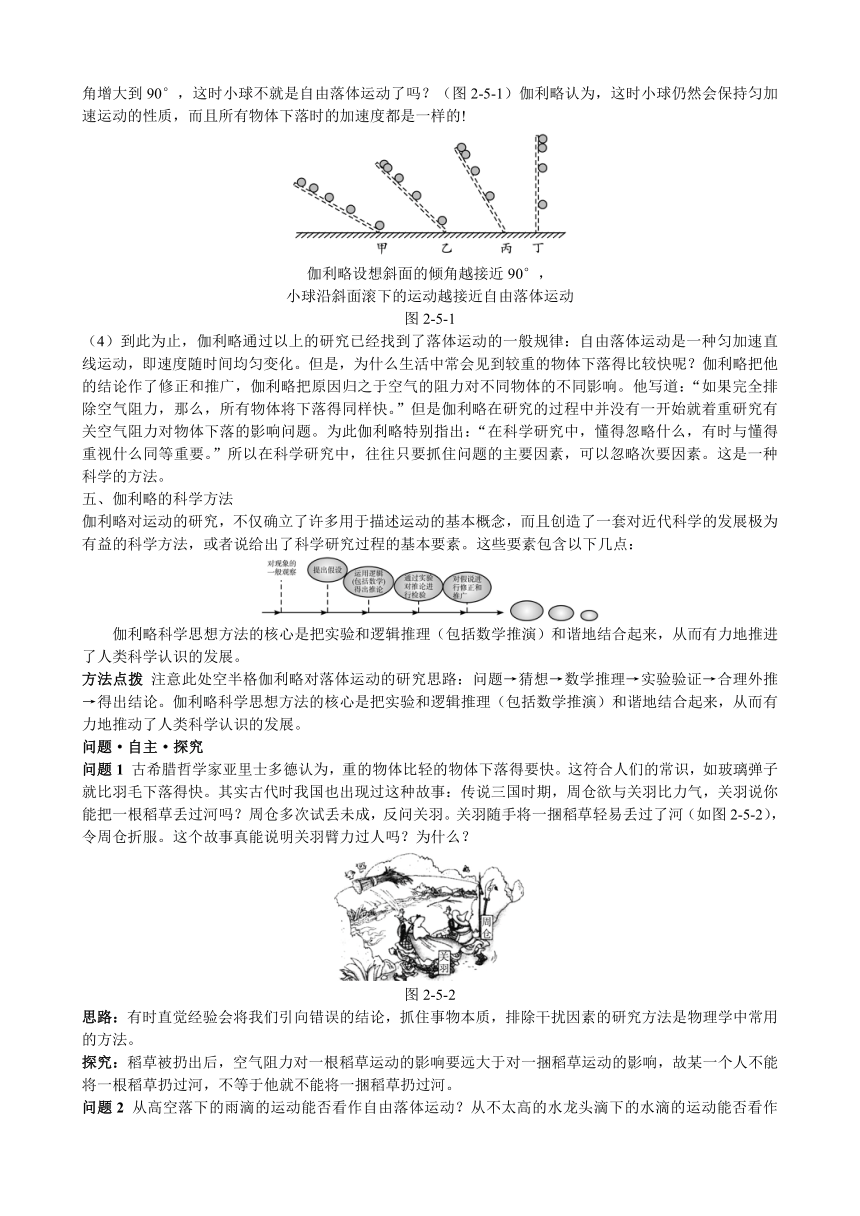

把重锤固定在纸带下端,让纸带穿过打点计时器,当重锤自由下落时,打点计时器在纸带上打出一系列的点.取连续清晰的7个点,用刻度尺测出第2、3、4、5、6、7各点与第1点的距离d如下表所示:

点的次序 1 2 3 4 5 6 7

距离d/cm 0 6.0 12.5 19.3 26.5 34.1 42.1

请用这些数据求出重力加速度的测量值.

【例3】 如果有一台仪器能直接读出自由下落物体的速度,不仅会大大缩短实验时间,而且能解决处理数据时遇到的如何计算速度这一难题.就此尝试谈谈现代科技的发展与人类科学探究进程的关系.

解析与答案:在伽利略时代,技术不够发达,通过直接测定瞬时速度来验证一个物体是否做匀变速运动是不可能的.而科技发展到今天用打点计时器的方法、光电门的方法等较容易验证匀变速直线运动了.现代科技的发展推进了人类科学的探究.当然,人类科学的探究也不断推进科技的发展,并且人类科学的探究会遇到更多的现代科技不能解决的问题,就犹如当年的伽利略时代一样.二者相互促进,共同发展.

知识拓展

1.亚里士多德的生平

亚里士多德(Aristotle,前384~前322),古希腊著名的思想家和哲学家,公元前384年诞生于爱琴海北岸的斯塔吉拉城.亚里士多德是马其顿王室医师的儿子,从小特别爱好自然科学,也很钻研.父亲经常教给他一些解剖和医学的知识,他有时也帮助父亲做一些外科手术.亚里士多德17岁那年前往雅典,成为古希腊著名哲学家柏拉图(前427~前347)的大弟子,从事学习和研究长达20年之久.他好学多问,才华横溢,成绩突出,柏拉图夸他是“学院之灵”.公元前343年,亚里士多德担任了年仅13岁的王子亚历山大的宫廷教师.公元前340年亚历山大摄政,亚里士多德回到家乡.公元前335年他重返雅典,创办了一所吕克昂学园,独树一个新的哲学学派.由于这个学派的教师和学生常常在花园里散步的时候讨论问题,当时人们就称它为“逍遥学派”.

公元前323年夏天,亚历山大大帝在从印度回师巴比伦的途中病故.从此,亚里士多德在政治上开始不得志,他决定离开雅典,离开吕克昂学园回到母亲的故地过隐居生活.公元前322年因病逝世,葬在卡尔基,终年62岁.

2.比萨斜塔上创造的奇迹

传说在1590年,年仅26岁的伽利略在比萨斜塔上进行了落体实验.他特意邀请了一些大学教授来观看,许多人也闻讯前来围观.

伽利略身带两个铁球(一个重4.54千克(10磅),一个重0.454千克(1磅)),像出征的战士一样,威武地登上塔顶.当他向人们宣布,这一大一小的两个铁球同时下落,将会同时着地的时候,塔下面的人像开了锅似的议论开了:“难道亚里士多德真错了?这是绝对不可能的!”“这家伙准是疯了!”……

伽利略听到这些议论和讥笑,坦然自若,他胸有成竹地大声说:“先生们,别忙着下结论,还是让事实出来说话吧!”说完,他伸开双手,使两个铁球同时从塔上落下来,只见它们平行下落,越落越快,最后“啪”的一声,同时落地.面对无可辩驳的实验事实,那些亚里士多德的忠实信徒,一个个瞠目结舌,不知所措,只好灰溜溜地走开了.比萨斜塔实验不但推翻了古代权威的错误学说,而且开创了近代科学实验的新纪元.

在16世纪以前,由于亚里士多德在各方面的成就,他的错误观点统治近两千年.亚里士多德认为:物体下落的快慢是由物体的重力决定的,物体越重下落越快,比如10 kg重的物体下落,要比1 kg重的物体快9倍.在那个时候,教科书上是这样写的,大学教授也是这样讲的.

在此期间也有人对此表示了怀疑,但由于教会出于自身的需要,将亚里士多德的错误观点神化,不少人没能对此发出公开的挑战,直到西方文艺复兴时期,伽利略才运用科学的思维得出正确的结论.他经过认真思考、反复实验,确认“物体越重,下落越快”的学说是错误的.伽利略是否真正做过这个实验,史实上没有记载,只能是一个传说,但伽利略同时也脱离不了现实,他的理论也只是通过两个人的对话形式出版.

也许你们会说,要是伽利略在斜塔上同时放下一个纸球和一个铁球,那么一定是铁球先落地.的确是这样的.当纸球还在空中飘荡的时候,铁球已着地了.这是不是亚里士多德的学说是正确的呢?

亚里士多德是古希腊著名的哲学家,他在很多方面都有突出的贡献,但他对落体运动的研究却是从事物的表面现象出发,经过简单的逻辑推理得出结论,这一结论被某些人加以利用并神化处理,这不是他的错误.

3.爱因斯坦谈伽利略的贡献

有一个基本问题,几千年来都因为它太复杂而含糊不清,这就是运动的问题……设想有一个静止的物体,没有任何运动,要改变这样一个物体的位置,必须使它受力,如推它、提它,或由其他的物体如马、蒸汽机作用于它.我们的直觉认为运动是与推、提、拉等动作相连的.多次的经验使我们进一步深信,要使一个物体运动得愈快,必须用更大的力推它,结论好像是很自然的:对一个物体的作用愈强,它的速度就愈大.一辆四匹马驾的车比一辆两匹马驾的车运动得快一些.这样,直觉告诉我们,速率主要是跟作用有关.

……

伽利略的发现以及他所应用的科学的推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开端.这个发现告诉我们,根据直接观察所得出的直觉的结论不是常常可靠的,因为它们有时会引到错误的线索上去.

但是直觉错在哪里呢 说一辆四匹马驾的车比一辆两匹马驾的车走得快些难道还会有错吗

……

假如有人推着一辆小车在平路上行走,然后突然停止推那辆小车,小车不会立刻静止,它还会继续运动一段很短的距离.我们问:怎样才能增加这段距离呢 这有许多办法,例如在车轮上涂油,把路修得很平滑等.车轮转动得愈容易、路愈平滑,车便可以继续运动得愈远.但是在车轮上涂油和把路修平有什么作用呢 只有一种作用:外部的影响减小了,即车轮里以及车轮与路之间的那种所谓摩擦力的影响减小了.……假想路是绝对平滑的,而车轮也毫无摩擦,那么就没有什么东西阻止小车,而它就会永远运动下去.这个结论是从一个理想实验中得来的,而这个实验实际上是永远无法做到的,因为不可能把所有的外界影响都消除掉.这个理想实验指出了真正建立运动的力学基础的线索.

比较一下对待这个问题的两种方法,我们可以说,根据直觉的观念是这样的:作用愈大,速度便愈大,因此速度本身表明着有没有外力作用于物体之上.伽利略所发现的新线索是:一个物体,假如既没有人去推它、拉它,也没有人用别的方法去作用于它,或者简单些说,假如没有外力作用于它,此物体将均匀地运动,即沿一直线永远以同样速度运动下去.因此,速度本身并不表明有没有外力作用于物体上.伽利略这个正确的结论隔了一代以后由牛顿把它写成惯性定律.

……

人的思维创造出一直在改变的一个宇宙图景.伽利略对科学的贡献就在于毁灭直觉的观点而用新的观点来代替它.这就是伽利略的发现的重大意义.

4.学习科学史的意义

科学是引人入胜的.

学习科学史可以增加自然科学教学的趣味性,科学史有助于理科教学.我们在儿时谁没有听过几个科学家的传奇故事?阿基米德在浴盆里发现了浮力定律后,大喊大叫着跑上街道,赤身裸体地告诉每一个人他终于发现了;伽利略为了证明落体定律,把两个质量不同的铁球从比萨斜塔上扔下,结果是同时着地的,于是反驳了亚里士多德派哲学家认为重者先落的理论;牛顿在一个炎热的午间躺在一棵苹果树下思考行星运动的规律,结果一个熟透了的苹果掉下来打中了他,使他茅塞顿开发现了万有引力定律;瓦特在外祖母家度假,有一天他偶然发现烧水壶的壶盖被正在沸腾的开水所掀动,结果发明了蒸汽机……

除了传奇之外,科学史所能告诉人们的科学思想的逻辑行程和历史行程,对学习科学理论肯定是有益的.当我们开始学习物理学时,常常为那些与常识极为格格不入的观念而烦恼,这时候,如果了解一下这些物理学观念逐步建立的历史,接受这些观念就变得容易多了.科学家们并不是一开始就这样“古怪”地思考问题,他们建立“古怪的”科学概念的过程很好理解而且引人入胜.

以“运动”为例,物体为什么会运动呢?古希腊大哲学家亚里士多德说,运动有两种:一是天然运动,一是被迫运动.轻的东西有“轻性”,如气、火,它们天然地向上走;重的东西有“重性”,如水、土,它们天然地向下跑.这是天然运动,是由它们的本性决定的.世间万物都向往它们各自的天然位置,有各归其所的倾向,这个说法我们是容易理解的.轻的东西的天然处所在上面,重的东西的天然处所在下面,在“各归其所”的倾向支配下,它们自动地、出自本性地向上或向下运动.一旦物体到达了自己的天然位置,就不再有运动的倾向了,这时候只有外来的力才能迫使物体运动,这样的运动是被迫运动.地面上物体的运动都是受迫运动,因为它们已经达到了最低处所.受迫运动依赖于外力,外力一旦消失,受迫运动也就停止了.

亚里士多德关于运动的这些观念当时从常识的角度似乎觉得很自然,很有道理,可是近代物理学恰恰首先要破除这些观念.“运动”观念上的变革首先是由伽利略作出的.伽利略从一个逻辑推理开始批评亚里士多德的理论.他设想一个重物(如铁球)与一个轻物(如纸团)同时下落.按亚里士多德的理论,当然是铁球落得快,纸团落得慢,因为较重物含有更多的重性.现在,伽利略设想把重物与轻物绑在一起下落会发生什么情况 一方面,绑在一起的两个物体构成了一个新的更重的物体,因此,它的速度应该比原来的铁球还快,因为它比铁球更重;但另一方面,两个不同下落速度的物体绑在一起,快的物体必然被慢的物体拖住而不再那么快,同时,慢的物体也被快的物体所带动比从前更快一些,这样,绑在一起的两个物体最终达到一个平衡速度,这个速度比原来的铁球速度小,但比原来纸团速度大.究竟哪种说法更合理呢?各有各的道理,但它们之间却不一致.伽利略据此推测落体速度与其质量有关系的说法值得怀疑,从逻辑上讲,解决这个矛盾的唯一途径是:下落速度与质量无关,所有物体的下落速度都相同.

科学的进步并不完全是靠逻辑推理取得的,伽利略这位近代实验科学精神的创造者,并未满足于逻辑推理,而是继续做了斜面实验.他发现,落体的速度越来越快,是一种匀加速运动,而且加速度与质量无关;他还发现,斜面越陡,加速度越大,斜面越平,则加速度越小.在极限情况下,斜面垂直,相当于自由下落,不同物体的加速度是一样的.当斜面完全水平时,加速度为零,这时一个运动物体就应该是沿直线永远运动下去.斜面实验表明,物体运动的保持并不需要力,需要力的是物体运动的改变.这是一个重大的观念更新!

伽利略没有能够直接对落体运动进行实验,因为当时准确的计时装置还未出现.伽利略发现摆的等时性时是用自己的脉搏计时的,足可以说明当时科学仪器的缺乏.斜面可以使物体下落的加速度减小,因而可以对其进行观测,在此基础上,伽利略最终用“思想实验”由斜面的情形推到自由落体和水平运动的情形.所谓的比萨斜塔实验是没有根据的,因为在伽利略本人的著作里并没有提到这件事情.

这个关于“运动问题”的科学史故事,对读者深入学习牛顿力学知识是有好处的,因为在回顾这个观念更替的过程中,我们自己的观念也不知不觉地发生了改变,这比直接从概念、定律和公式出发去学习牛顿力学当然要生动有趣得多,而且印象也深刻得多.

科学是有实用意义的,特别在当代,这种实用意义相当显著,但是科学不只是有实际用途,它既有物质的方面,也有精神的方面;它有改造世界的方面,也有认识世界的方面.

真正的科学家不仅增长人类的自然知识,而且传播一种在思想上独立思考、有条理的怀疑的科学精神,传播一种在人类生活中相当宝贵的协作、友爱和宽容精神,是最富有人性的.

读书做人

伽利略的生平

伽利略是伟大的意大利物理学家和天文学家,科学革命的先驱,他融会贯通了数学、物理和天文学三门知识,扩大、加深并改变了人类对物质运动和宇宙的认识.为了证实和传播哥白尼的日心说,伽利略献出了毕生精力,由此,他晚年受到教会迫害,并被终身监禁.他以系统的实验和观察推翻了以亚里士多德为代表的、纯属思维的传统的自然观,开创了以实验事实为根据并具有严密逻辑体系的近代科学,因此,他被称为“近代科学之父”.他的工作,为牛顿的理论体系的建立奠定了基础.

爱因斯坦谈伽利略的贡献

伽利略的发现以及他所应用的科学的推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开始.这个发现告诉我们,根据直接观察所得到的直觉的结论常常是不可靠的,因为它们有时会引到错误的线索上去.

……

人的思维创造出一直在改变的一个宇宙图景,伽利略对科学的贡献就在于毁灭直觉的观点而用新的观点来代替它,这就是伽利略的发现的重大意义.

……

思考:(1)伽利略有什么重大贡献?

(2)通过对伽利略的介绍,对你有什么启发?

自主广场

我夯基 我达标

1.物体做自由落体运动时,物体的形状、大小是否会对其运动产生影响?尝试举出现实生活中的例子来说明.

解析:物体做自由落体运动时,物体的形状、大小会对其运动产生影响.例如:生活中我们会看到雨滴比树叶落得快;石块比纸袋落得快;雨滴比雪花落得快等等.

答案:见解析

2.如果有一台仪器能直接读出自由下落物体的速度,不仅会大大缩短实验时间,而且能解决处理数据时遇到的如何计算速度这一难题.就此尝试谈谈现代科技的发展与人类科学探究进程的关系.

解析:现代科技的发展对人类科学探究进程有着巨大的推进作用.以研究落体运动为例,16世纪,由于没有准确的计时工具,伽利略只好采用迂回的方法,先研究物体在斜面上的运动,再外推到落体运动.而现在人们则可利用频闪照相的方法直接研究落体运动.

答案:见解析

我综合 我发展

3.在软绳两端各拴一石块,绳长3 m,拿着上端石块使它与桥面相平,放手让石块自由下落,测得两石块落水声相差0.2 s.问桥面距水面多高?(g取10 m/s2)

解析:设桥面距水面高h,下面小石块下落总时间为t,由h=gt2和h-3=g(t-0.2)2可得t=1.6 s,h=12.8 m.

答案:h=12.8 m

我创新 我超越

4.频闪摄影是研究变速运动常用的实验手段.在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仪每隔一定时间发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的物体,于是胶片上记录了物体在几个闪光时刻的位置.如图2-5-2所示是小球做自由落体运动时的频闪照片,照片中相邻小球的像是相隔同样的时间( s)拍摄到的.

(1)根据这张频闪照片,判断出做自由落体运动的小球是否具有加速度.说明理由.

(2)尝试从这张频闪照片出发,推测出自由落体运动的规律.

(3)通过这幅照片测量自由落体的加速度,可以采用哪几种方法?

答案:略

更上一层楼

基础·巩固·达标

1.小鹏摇动苹果树,从同一高度一个苹果和一片树叶同时从静止直接落到地上,苹果先着地。下面说法中正确的是( )

A.苹果和树叶做的都是自由落体运动

B.苹果和树叶的运动都不能看成自由落体运动

C.苹果的运动可看作自由落体运动,树叶的运动不能看成自由落体运动

D.假如地球上没有空气,则苹果和树叶会同时落地

解析:由于苹果所受到的空气阻力比苹果自身所受的重力小得多,可以忽略不计,因此苹果的运动可以视为自由落体运动;在没有空气阻力的情况下,苹果、树叶只受重力作用,因此都是自由落体运动。

答案:CD

2.做自由落体运动的物体,从释放时开始计时,选竖直向下为正方向,图2-5-3关于物体的位移、速度图象中可能正确的是( )

图2-5-3

解析:自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动,因此其位移时间图象和速度时间图象分别如题图中B和D所示。

答案:BD

3.甲、乙两个物体从同一高度先后自由下落,则下列说法正确的是( )

A.甲相对于乙做匀加速直线运动 B.甲相对于乙静止

C.甲相对于乙做匀速直线运动 D.甲相对于乙做变加速直线运动

解析:要判断两物体之间的相对运动为何种形式的运动,一般的措施是利用位移公式找出二者之间的距离表达式,然后由表达式判断是何种运动形式。

答案:C

4.“滴水法”测重力加速度的过程是这样的:让水龙头的水一滴一滴地滴在其正下方的盘子里,调整水龙头,让前一滴水滴到盘子而听到声音时,后一滴恰好离开水龙头。从第1次听到水击盘声时开始计时,测出n次听到水击盘声的总时间为t,用刻度尺量出水龙头到盘子的高度差为h,即可算出重力加速度。设人耳能区别两个声音的时间间隔为0.1 s,声速为340 m/s,则( )

A.水龙头距人耳的距离至少为34 m

B.水龙头距盘子的距离至少为34 m

C.重力加速度的计算式为

D. 重力加速度的计算式为

解析:从自由落体运动位移公式出发进行分析。只要相邻两滴水滴下的时间间隔超过0.1 s,人耳就能分辨出两滴水的击盘声,而与水龙头距人耳的距离无关(只要人耳能够听到声音)。在0.1 s内,水滴下落的距离:x=gtm2=×10×0.12 m=0.05 m,

所以,水龙头距人耳的距离只要超过0.05 m就行。

水龙头滴两滴水的时间间隔为 t0=tn-1,由h=gt02可得

g=。所以,本题正确选项为D。

答案:D

5.在12 m高的塔上,以一定的初速度竖直上抛一物体,经2 s到达地面,则物体抛出去的速度为多大?物体上升的最大高度是多少(离地面高度)?(g取10 m/s2)

解析:竖直上抛运动在新教材中并未明确单列一节,但竖直上抛运动也是一个典型的匀变速直线运动,我们可通过本题来探究一下竖直上抛运动的一些规律,如位移公式、速度与位移时间关系、竖直上抛运动可上升到的最大高度等问题。在处理本题时也可将竖直上抛运动分为上升和下落两个过程来处理。由本题我们可以体会到在处理竖直上抛运动问题时,关键在于 s、v、a的正负号及其代表的意义。竖直上抛运动的位移公式是 s=v0t-gt2,速度公式为vt=v0-gt,上升最大高度为h=,上升到最大高度所用时间t=(以上各式中各物理量只是物理量的大小)。在竖直上抛运动中,下落过程是上升过程的逆过程,所以质点在通过同一高度位置时,上升速度与下落速度大小相等,物体在通过同一段高度过程中,上升时间和下落时间相等。

解:把物体上升和下落看成一个全过程,根据位移公式s=v0t+gt2,依题意得s=-12 m,t=2 s,a=-g=-10 m/s2。

故应有-12 m/s=v0×2+×(-10)×22,

所以v0=4 m/s

物体由抛出到最高点过程中,vt=0,由公式vt2-v02=2as可得:

s===m=0.8 m

所以物体离开地面的最大高度应为H=(12+0.8) m=12.8 m。

综合·应用·创新

6.(经典回放) 某同学身高1.8 m,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横着越过了1.8 m高度的横杆。据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为(取g=10 m/s2)( )

A.2 m/s B. 4 m/s

C.6 m/s D.8 m/s

解析:身体横着越过了1.8 m高度的横杆,此时重心的高度为1.8 m,起跳时重心的高度为0.9 m,所以竖直上抛的最大高度为0.9 m,起跳时竖直向上的速度v=m/s,最接近的是4 m/s,所以选B。

答案:B

7.袋鼠惊人的跳跃能力令最优秀的运动员都望尘莫及。若一只袋鼠最高能跳5.1 m,求出起跳时的最大竖直速度v0为多少。(g取9.8 m/s2)

解:由竖直上抛的最大高度公式:v02=2gH

可得:v0=m/s=10 m/s。

8.给你一个空罐头盒和一只秒表,怎样估测出一幢楼房的高度?

解:站在屋顶上,从手中放开空罐头同时按秒表的启动按钮,当听到罐头撞击地面的声音时让秒表停止,秒表上读数t就是空罐头下落的时间t1与声音从空罐头着地处传到人耳所需时间t2的和。

设房子高度为x,则x=gt2,

设声速为v(大约340 m/s),则x=vt2,

所以=t,由此就可解出高度x。

9.(经典回放)两个物体从同一高度脱手,第一个物体作自由落体运动,第二个物体以初速度v0竖直上抛,已知第一个物体落地所用的时间是第二个物体落地所用时间的k倍,下落高度为h,则v0为多少?

解:设竖直上抛运动的时间为t,则自由落体运动的时间为kt,由公式得

h=g(kt)2,-h=v0t-gt2,联立以上两式得v0=(-k)/2。

本 章 测 评

一、选择题(共8小题,每小题5分,共40分.在四个选项中,至少有一个选项符合题目要求)

1.一个铁钉和一团棉花同时从同一高处下落,总是铁钉先落地,这是因为( )

A.铁钉比棉花团重 B.棉花团受到的空气阻力不能忽略

C.铁钉不受空气阻力 D.铁钉的重力加速度比棉花团的大

解析:二者在下落过程中,都受到空气阻力,重力加速度是由重力产生的,与空气阻力无关.

答案:B

2.某同学用电磁打点计时器做实验时,纸带上打出的不是圆点,而是如图2-1所示的一条短线,这可能是因为( )

图7-3

A.打点计时器错接在直流电源上了 B.电源频率不稳定

C.打点的振针压得过长 D.打点的振针压得过短

解析:由电磁打点计时器振动片的振动原理可知,如果打点计时器接在直流电源上,振动片应该始终被永久磁铁吸引而不会振动,所以选项A错.电源频率不稳定也不会画成短线,只是使打点周期不均匀,所以选项B也是错误的.如果打点计时器的振针与复写纸片间距过大,这时打点针可能够不着复写纸片,则可能出现时有时无的点迹,所以选项D也错.如果振针压得过长,使打点针与复写纸片间距过小,则在每一个打点周期内就会有较长一段时间接触并挤压在复写纸上,这样纸带上的点迹就会变成一段一段的短线了,短线的长短就与打点针与复写纸片间的距离过小的程度有关,所以本题只有选项C正确.

答案:C

3.一物体做匀变速直线运动,初速度为15 m/s,方向向东,第5 s末的速度为10 m/s,方向向西,则第几秒开始物体向西运动( )

A.第2 s B.第4 s C.第9 s D.第15 s

解析:物体运动的加速度a== m/s2=-5 m/s2,方向向西.

当速度为零时,物体开始向西运动.设时间为t1,则t1== s=3 s,即第3 s末物体开始向西运动.

答案:B

2.电梯上升运动的v-t图象如图2-2所示,从图中可知电梯上升的高度是( )

图2-2

A.0 B.36 m C.42 m D.39 m

解析:在v-t图象中,图象和坐标轴包围的面积的数值,等于物体运动的位移.

电梯上升的高度等于梯形的面积,即h=×6 m=48 m.

答案:C

5.一质点做直线运动,当时间t=t0时,位移x>0,速度v>0,其加速度a>0,此后a逐渐减小,则以下说法正确的是( )

A.速度的变化越来越慢 B.速度逐渐变小

C.位移逐渐增大 D.位移、速度始终为正值

解析:由于加速度的方向和速度方向相同,因此质点做加速运动,速度增大,位移增大,但速度的变化越来越慢.

答案:ACD

6.一物体由静止沿光滑斜面匀加速下滑的距离为L时,速度为v,当它的速度是v/2时,它沿斜面下滑的距离是( )

A. B. C. D.

解析:根据v2=2aL,()2=2aL1可得L1=.

答案:C

7.一个物体从静止开始做匀变速直线运动,则( )

A.第1 s内、前2 s内、前3 s内……相应的运动距离之比为x1∶x2∶x3∶……=1∶4∶9∶……

B.第1 s内、第2 s内、第3 s内……相邻的相同时间段内的位移之比一定是xⅠ∶xⅡ∶xⅢ∶……=1∶3∶5……

C.相邻的相同时间内位移差值一定是Δx=aT2,其中T为相同的时间间隔

D.第1 s内、第2 s内、第3 s内……相邻的相同时间段内的位移之比一定是xⅠ∶xⅡ∶xⅢ∶……=1∶4∶9∶……

答案:ABC

8.跳伞运动员以5 m/s的速度竖直匀速降落,在离地面h=10 m的地方掉了一粒扣子,跳伞员比扣子晚着陆的时间为(扣子受到的空气阻力可忽略,g取10 m/s2)( )

A.2 s B. s C.1 s D.(2-) s

解析:运动员下落的时间t1== s=2 s,扣子下落的时间为t2,h=vt2+gt22,解得t2=1 s,Δt=t2-t1=1 s.

答案:C

二、填空题(共3个小题,每题10分,共30分)

9.悬链长1.4 m,从悬点处断开,使其自由下落,不计空气阻力,则整个悬链通过悬点下方3.2 m处的一点所需的时间为___________s.(g取10 m/s2)

解析:悬链下端达悬点下方3.2 m处时,下落的高度x1=3.2 m-1.4 m=1.8 m.

悬链上端达悬点下方3.2 m处时,下落的高度为3.2 m.

由x=gt2得

x1=gt12,x2=gt22,解得

t1== s=0.6 s

t2== s=0.8 s

所需时间Δt=t2-t1=(0.8-0.6) s=0.2 s.

答案:0.2

10.在航空母舰上能灵活地起降飞机.民航客机起飞时要在2.5 min内使飞机从静止加速到44 m/s,而舰载飞机借助助推设备,在2 s内就可把飞机从静止加速到83 m/s而起飞.设起飞时飞机在跑道上做匀加速运动,供客机起飞的跑道的长度约是航空母舰的甲板跑道长度的___

________倍.

解析:根据x=t可得x1=3 300 m,x2=83 m,≈40.

答案:40

11.一个物体做匀变速直线运动,已知位移方程为x=(5t-2t2) m,那么,该物体运动的初速度为___________m/s,加速度为___________m/s2;2 s内的位移大小为___________m..

解析:用x=v0t+at2与x=5t+(-4)t2对比可得:v0=5 m/s,a=-4 m/s2,2 s内的位移x=2 m.

答案:5 -4 2

三、论述计算题(共2小题,每题15分,共30分)

12.矿井里的升降机从静止开始做匀加速直线运动,上升3 s,速度达到3 m/s,然后匀速上升6 s,最后减速上升2 s停下.求升降机上升的高度.

解析:升降机在加速上升阶段的加速度a1== m/s2=1 m/s2,上升的高度x1=a1t12=4.5 m.匀速上升阶段的高度x2=vt2=18 m.减速上升阶段的加速度a3==- m/s2=-1.5 m/s2,上升的高度x3=vt3+a3t32=3 m.因此升降机上升的总高度x=x1+x2+x3=25.5 m.

答案:25.5 m

13.平直公路上有甲、乙两辆汽车,甲以0.5 m/s2的加速度由静止开始行驶,乙在甲的前方200 m处以5 m/s的速度做同方向的匀速运动.问:

(1)甲何时追上乙?甲追上乙时的速度为多大?此时甲离出发点多远?

(2)在追赶过程中,甲、乙之间何时有最大距离?这个距离为多大?

解析:甲追上乙时,x甲=x0+x乙,t甲=t乙

(1)设甲经时间t追上乙,则有x甲=a甲t2,x乙=v乙t.根据追及条件,有

a甲t2=v乙t,代入数值,解得t=40 s或t=-20 s(舍去).

这时甲的速度v甲=a甲t=0.5×40 m/s=20 m/s,甲离出发点的位移x甲=a甲t2=×0.5×402 m=400 m.

(2)在追赶过程中,当甲的速度小于乙的速度时,甲、乙之间的距离仍在增大,但当甲的速度大于乙的速度时,甲、乙之间的距离便减小.当二者速度相等时,甲、乙之间的距离达到最大值.由a甲t=v乙,得t=10 s,即甲在10 s末离乙的距离最大.

xmax=x0+v乙t-a甲t2=(200+5×10-×0.5×102) m=225 m.

答案:(1)4 s后 20 m/s 400 m (2)甲行驶10 s时,甲、乙间的距离最大,最大距离为225 m

本章测评

1.为了测定某辆轿车在平直路上启动时的加速度(轿车启动时的运动可近似看作匀加速运动),某人拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片,如图21所示.如果拍摄时每隔2 s曝光一次?,轿车车身总长为4.5 m,那么这辆轿车的加速度约为( )

图2-1

? A.1 m/s2

B.2 m/s2

C.3 m/s2

D.4 m/s2?

思路解析:此题考查的是公式:Δs=at2,同时也考查了同学们的观察能力、自学能力,解决实际问题的能力.由题中车身总长为4.5m,从图中可以读出每一个格表示约1.5 m,每一小格表示0.3 m,则第一次和第二次拍摄小车之间?行进的距离为:s1=8×1.5m=12.0 m,第二次和第三次拍摄之间小车行进的距离为:s2=13×1.5m+2×0.3m=20.1m.由公式:Δs=at2得a==m/s2=2.025 m/s2≈2 m/s2.所以答案应选B.

答案:?B

2.我国的汽车工业正在飞速发展,一辆现代轿车,从动力到小小的天线都与物理学有关.某国产新型轿车,在平直公路上行驶时,当车速为36km/h时,制动后滑行距离为10.0 m.轿车若在同一平直路面上行驶,当车速为144 km/h行驶时,司机突然发现前方200 m处有障碍物,若司机的反应时间为0.3 s(从发现障碍物到采取制动措施?所需的时间),紧急制动后安全停下,则司机从发现障碍物到停止经过的距离是( )

? A.52 m

B.160 m

C.172 m

D.182 m?

思路解析:当车速是36km/h(即10 m/s)时制动后滑行距离为10 m,可根据位移速度关系公式求出车制动时的加速度a=m/s2=5 m/s2.当车速为144km/s(即40 m/s)时从发现?障碍物到安全停下的总位移为s=vt+=40×0.3m+m=172m.

答案:?C

3.一个物体从静止开始做匀加速直线运动,第1s内的位移是1 m,则下列说法正确的

有( )

? A.物体运动的加速度是2 m/s2?

B.物体在第3 s内的位移是5 m

C.物体在第4 s内的平均速度是3.5 m/s

D.物体从静止开始通过16 m的位移需4 s时间?

思路解析:本题考查初速度为零的匀加速度直线运动的特征.由位移公式:s=at2

得:a=m/s2=2m/s2,通过16m位移所需要的时间t=s=4s;根据相等时间内的位移比等于奇数比可知第3秒内的位移为7m,第4秒内的位移为9 m,由平均速度基本公式:?=9 m/s.

答案:?AD

4.有一辆摩托车,沿一平直公路行驶,经过某路标时速度为v0,然后以加速度a做匀加速直线运动,当经过下一个路标时它的速度正好增加到v0的n倍,则两路标间的距离

是 … ( )

? A.?

? B.?

? C.?

? D.?

思路解析:此题中不涉及时间,所以属于考查速度位移基本公式的类型题.同时也考查了同学们实际分析问题的能力.由公式:vt2-v02=2as得:?

s=.

答案:?A

图2-2

5.甲乙两个质点同时同地向同一方向做直线运动,它们的v-t图象如图2-2所示,

则( )

? A.乙比甲运动得快

B.2 s乙追上甲

C.甲的平均速度大于乙的平均速度

D.乙追上甲时距出发点40 m远?

思路解析:本题是利用图象来描述物体的运动,用图象表达运动过程,优点是能形象、直观地反映物理量之间的函数关系,这也是物理中常用的一种方法,应用时注意四点“一轴二线三斜率四面积”.如题图:乙在两秒前比甲慢,两秒后才比甲快;在2s时甲乙速度相等,此时距离最大.在第四秒甲和乙与轴所围成的面积相等为40m,也就是他们此时的位移相等,在此相遇,此后乙的速度比甲的速度大,超过甲.因为乙在做匀加速直线运动,平均速度与过程有关,在前四秒内甲乙的平均速度相等,其他时间段内就不相等了.

答案:?D?

6.某同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了在不同拉力下的A、B、C、D……几条较为理想的纸带,并在纸带上每5个点取一个计数点,即相邻两计数点间的时间间?隔为0.1 s.将每?条纸带上的计数点都记为0、1、2、3、4、5……如图2-3所示甲、乙、丙三段纸带,分别是从三条不同纸带上撕下的.

图2-3

(1)在甲、乙、丙三段纸带中,属于纸带A的是 .

(2)打纸带A时,物体的加速度大小是 ?m/s2.?

思路解析:纸带A中的Δs=(6.11-3.00)cm=3.11 cm,则?

s5-s1=s5-s4+s4-s3+s3-s2+s2-s1=4Δs=12.44cm,?

即s5=12.44cm+3.00cm=15.44cm,所以属于纸带A的是丙图.由Δs=at2得a=3.11m/s2.?

答案:丙 3.11

7.图2-4中甲、乙两图都是使用电磁打点计时器测量重力加速度g的装置示意图,已知该打点计时器的打点频率为50Hz.?

图2-4

(1)这两图相比较,哪个图所示的装置较好?简单说明为什么.

(2)图24中的丙图是采用较好的装置并按正确的实验步骤进行实验打出的一条纸带,其中O为打出的第一个点,标为1,后面依次打下的一系列点迹分别标为2、3、4、5……经测量,第15至第17点间的距离为11.33 ?cm,第1至第16点间距离为41.14 cm,则打下第16个点时,重物下落的速度大小为 ?m/s,测出的重力加速度值为g= ?m/s2.(要求保留三位有效数字)?

思路解析:(1)甲图较好.因为用夹子固定,可以避免乙图中由于手的抖动而造成纸带上的第一个点迹被拖长和位置不确定的现象;另外由于用夹子固定纸带,便于将纸带调整为竖直方向,以避免纸带与打点计时器(限位孔)之间产生过大的摩擦.而乙图中用手握住纸带,难以做到这一点.(2)利用平均速度和时间中点时刻速度相等的关系可求15和17两点之间的平均速度就是16点的速度:m/s=2.83m/s,纸带中计算得出的加速度就是题中要求的重力加速度.由公式v2=2as得:a=m/s2=9.73m/s2.

答案:(1)见解析 (2)2.83 9.74±0.02

8.飞机起飞的速度相对静止空气是60m/s,航空母舰以20 m/s的速度向东航行,停在航空母舰上的飞机也向东起飞,飞机的加速度是4 m/s2,则起飞所需时间是 ?s,起飞跑道至少长 ?m.?

思路解析:停在航空母舰上的飞机有与航空母舰相同的初速度即20m/s,飞机只需要在此基础上再加速到60 m/s就可以了,所以根据vt=v0+at,可得所需要的时间为

t==10s,由位移公式可知起飞跑道的长度为:?

s=v0t+at2=20×10m+×4×102m=400m或者用位移速度关系公式:?

s=m=400m.

答案:10 400

9.汽车以15 m/s的速度行驶,从某时刻起开始刹车,刹车后做匀减速直线运动,加速度大小为6 m/s2,则汽车刹车后3 s内的位移为 ?m.?

思路解析:研究汽车减速的问题时不能盲目地套用位移公式,因为由题所给出的数据,我们可以计算出当t=s=2.5s时汽车已经停下了,在后面的0.5s内汽车没有动.所以计算位移时只计算汽车减速到零时的位移s=m=18.75m.或者用公式s=v0t+at2但公式中的时间应是2.5s而不是3 s.

答案:18.75

10.一个做匀变速直线运动的质点,其位移随时间的变化规律s=2t+3t2m,则该质点的初速度为 ?m/s,加速度为 ?m/s2,3 s末的瞬时速度为 ?m/s,第3 s内的位移为 ?m.?

思路解析:与位移公式s=v0t+at2对比可知此函数关系描述的是初速度为2m/s、加速度为6 m/s2的匀加速直线运动,所以3秒末的瞬时速度为3×6=18 m/s;第3秒内的位移为s3-s2=v0t3+at32-(v0t2+at22)=v0+a×5=17 m.值得注意的是第四个问题不能用比例求解,因为此题中描述的运动初速度不为零.

答案:2 6 18 17

11.一列火车由车站开出做初速度为零的?匀加速直线运动时,值班员站在第一节车厢前端的旁边,第一节车厢经过他历时4 s,整个列车经过他历时20 s.设各节车厢等长,车厢连接处的长度不计,求:

(1)这列火车共有多少节车厢?

(2)最后九节车厢经过他身旁历时多少?

思路解析:设车厢长度为L,共有N节车厢.从车站开出时做初速度为零的匀加速直线运动,则由公式s=at2可知L=8a;NL=200a得N=25节.前(25-9=16节)车厢经历时间为t1==16.97s,所以最后九节车厢经过他身旁历时t2=(20-16.97)s=3.03 s.?

答案:25节 3.03秒

12.在西岸短短的264m距离的起跑道内用短暂的11 s将汽车的速度从静止状态提到每小时145 km,从而飞越55 m的空间,对汽车的性能有什么要求?下面是汽车的加速性能表,请选择合适的飞车.

汽车的加速性能表(m/s2)?

8吨载重汽车 0.17

4吨载重汽车 0.2

旅游列车 0.35

某型号高质轿车 1.2

无轨电车 达1.8

汽车 达2

竞赛汽车 达4.5

汽车急刹车 达-4至-6

思路解析:解法一:因为vt=at=a×11a≈4m/s2,选择竞赛汽车.?

解法二:因为s=at2264=×a×112a≈4m/s2,选择竞赛汽车.

答案:选择竞赛汽车

13.跳伞运动员做低空跳伞表演,当飞机离地面224m水平飞行时,运动员离开飞机在竖直方向做自由落体运动.运动一段时间后,立即打开降落伞,展伞后运动员以12.5m/s2的加速度匀减速下降,为了运动员的安全,要求运动员落地速度最大不得超过

5m/s(取g=10 m/s2).求:

(1)运动员展伞时,离地面的高度至少为多少?

(2)运动员在空中的最短时间为多少?

思路解析:在此题中应抓住临界情况来分析,运动员展伞时离地面的高度至少使运动员到达地面的速度小于5 m/s,可是在这个过程中题中只交待了两个物理量(加速度和末速度),所以我们还要考虑另外一个过程——自由落体过程,在自由落体过程中应避开题中没涉及的“时间”这个物理量.设打开降落伞时速度为v1,落地时速度为v2,展伞后加速度为a,自由落体的位移为s1,减速的位移为s2,总路程为s.所以有:?

s1=,s=s1+s2,代入数据得:v1=50m/s,s2=99m???

运动员在空中的最短时间为t=v1g+v1-v2a=8.6s.?

答案:99m 8.6 s

14.一物体从斜面顶端由静止开始做匀加速运动下滑到斜面底端,在最初3s内位移为s1,最后3s内经过的位移为s2,已知s2+s1=1.2m,s1∶s2=3∶7,求斜面的长度.

思路解析:s2+s1=1.2m,s1∶s2=3∶7即可求出s1=0.36m;s2=0.84m.?

由位移公式s=v0t+at2得s1=a×32=4.5a;

s2=at2-a(t-3)2=3at-4.5?

将上述两式代入a=0.08m/s2;t=5 s??

则斜面长度为:s=at2=0.5×0.08×52m=1m.

答案:1 ?m

15.两条平直且互相平行的铁路上各有一列火车,甲车长300 m,以40 m/s的速度匀速行驶,乙车长100 m.当甲车车尾端通过乙车车头时,乙车由静止开始以2 m/s2的加速度增大到60 m/s后匀速运动.求经多长时间,乙车车尾超过甲车车头.

思路解析:设由静止开始到乙车车尾超过甲车车头时经过时间为t,由静止开始乙车加速的时间为t1,在t时间内甲车行驶的距离为s甲,乙车行驶的距离为s乙.由题意和运动规律可得:

s甲=v甲t ①?

s乙=at12+v乙(t-t1) ②?

s乙-s甲=100+300 ③?

v乙=at1 ④?

①②③④方程联立并代入数据解得:?

t=s=65s.

答案:65s

16.一辆汽车由静止开始出发,要在200s时间内追上前面1 500 m处正以10 m/s的速度同向匀速前进的自行车,若这辆汽车的最大速度为20 m/s,那么汽车匀加速行驶的加速度至少应是多少??

思路解析:设这辆汽车匀加速行驶的加速度至少为a,加速行驶的时间为t,根据题意:

20=at①?

1 500+10×200=at2/2+20×(200-t)②?

由①式解出时间t,代入②式,解出:a=0.4m/s2.

答案:a=0.4 m/s2

情景导入

自由落体运动定律的发现

在伽利略之前,一切科学、哲学问题,全部包括在亚里士多德(前384—前322)的学说里.亚里士多德可是一位古圣人,他的思想被奉为金科玉律.当时,要是有学生提出一个问题,老师只消一句话:“这是亚里士多德说的.”问者便不敢再生怀疑.而伽利略却与众不同,凡事,不但喜欢多想一想,还要去试一试.

1590年,25岁的伽利略对亚里士多德的一个经典理论提出怀疑.亚里士多德说,如果把两件东西从空中扔下,必定是重的先落地,轻的后落地.伽利略却认为是同时落地.这自然没有人相信,于是他决心搞一次实验,让人们亲自看看.教授们和校长大为不满,想让伽利略当众出一次丑,也好杀杀他的傲气.

说也奇怪,这比萨城里有一座斜塔,拔地之后,却向一边斜去.伽利略便爬上斜塔七层的阳台.塔下已是人头攒动,比萨大学的校长、教授、学生,还有许多看热闹的市民,将斜塔围了个水泄不通.就在这时,也还是没有一个人相信伽利略会是对的.人们正在疑惑,只见伽利略将身子从阳台上探出,左右双手各拿一个铁球,一个比另一个要重十倍.当他两手同时撒开时,只见这两个球从空中落下,齐头并进,眨眼之间,“咣当”一声,同时落地.塔下的人,一下子都懵了.先是寂静了片刻,接着便嗡嗡地嚷作一团.这时,伽利略从塔上走下来,校长和几个老教授立即将他围住说:“你一定是施了什么魔术,让两个球同时落地.亚里士多德是绝对不会错的.”伽利略说:“如若不信,我还可以上去重做一遍,这回你们可要注意看着.”校长说:“不必做了,亚里士多德全是靠道理服人的.重东西当然比轻东西落得快,这是公认的道理.就算你的实验是真的,但它不符合道理,也是不能承认的.”

伽利略说:“好吧,既然你们不相信事实,一定要讲道理,我也可以来讲一讲.就算重物下落比轻物快吧,我现在把这两个球绑在一起,从空中扔下,按照亚里士多德的道理,你们说说看,它落下时比重球快呢还是比重球慢 ”

校长不屑一答地说道:“当然比重球要快!因为它是重球加轻球,自然更重了.”

这时一个老教授忙将校长的衣袖扯了一下,挤上前来说:“当然比重球要慢!它是重球加轻球,轻球接拉它,所以下落速度应是两球的平均值,介乎重球和轻球之间.”

伽利略这时才不慌不忙地说道:“可是世上只有一个亚里士多德啊,按照他的理论,怎么会得出两个不同的结果呢 ”校长和教授们面面相觑,半天说不出话来.一会儿才突然醒悟到,他们本是一起来对付伽利略的,怎么能在伽利略面前互相对立起来呢 校长的脸一下红到脖根,气急败坏地喊道:“你这是强辩,放肆!”这时围观的学生轰地一声大笑起来.伽利略还是不动火,慢条斯理地说:“看来还是亚里士多德错了!物体从空中自由落下时不管轻重,都是同时落地,就是说物体无论轻重,它们的加速度是相同的.”

别看伽利略慢慢地说出这句话来,这却是物理学上一条极重要的定律:自由落体定律.它导致了以后一系列重大的科学发现.请大家记住,这一年是1590年.

通过上述材料,我们可以得知:

(1)在伽利略之前,有一位古圣人,他的思想被奉为金科玉律,一切科学、哲学问题,全部包括在他的学说里,请问这位古圣人是谁

(2)1590年,25岁的伽利略在比萨城里的一座斜塔做了一个实验是用来证明什么的

(3)伽利略对自由落体运动研究对我们有什么启示?

简答:(1)亚里士多德;

(2)空中下落的重、轻的物体是同时落地;

(3)伽利略对自由落体运动的研究,开创了研究自然规律的科学方法:他利用巧妙的逻辑推理推翻了亚里士多德关于物体越重下落越快的错误结论;他提出假设,经过数学推理、实验验证,再合理外推,最终得出了自由落体运动的规律.伽利略所处的时代要准确测定时间是比较困难的,所以他用通过做斜面实验再合理外推的方法来研究自由落体运动.今天我们可以通过实验来直接研究自由落体运动的规律.

新知预习

A、B两个物体mA>mB,分别由同一高度下落,重的物体比轻的物体下落得快,那么,当把两个物体捆在一起时mC=mA+mB,因为新组成的物体比上述两个物体中的任一个都重从而下落得应 .然而,A物体下落得快,受到一个下落得慢的物体B的作用,结果就像一个大人拉着小孩向前跑,比单独大人跑 ,比小孩单独跑 一样,它们的共同速度应介于A、B两物体之间,即 .两种分析结果是矛盾的,所以 这个结论是错误的.?

如果物体的初速度是0,而且速度随时间的变化是均匀的,它通过的位移就与所用的_________________成正比,这样只要测出物体 所用的时间,就可以验证这个物体的速度是否随时间均匀变化.

知识·巧学·升华

一、绵延两千年的错误

落体的运动是司空见惯的,但人类对它的认识却经历了差不多两千年的时间。古代的学者们认为,物体下落的快慢是由它们所受重力的大小决定的,物体越重,下落得越快。生活在公元前4世纪的希腊哲学家亚里士多德最早阐述了这种看法,他认为,物体下落的快慢精确地与它们的重量成正比。亚里士多德的论断影响深远,在其后两千多年的时间里,人们一直信奉他的学说。但是,这种从表面上的观察得出的结论实际上是错误的。

二、逻辑的力量

16世纪,意大利学者伽利略对亚里士多德的看法提出了质疑,并对自由落体运动进行了深入的研究。伽利略对自由落体运动的研究方法大体可归结为:发现问题——提出假设——数学推理——实验验证合理外推。

伽利略用“归谬法”否定了亚里士多德的重物下落快、轻物下落慢的论断。

伽利略指出:根据亚里士多德的论断,一块大石头的下落速度要比一块小石头的下落速度大。假定大石头的下落速度为8,小石头的下落速度为4,当我们把两块石头拴在一起时,下落快的会被下落慢的拖着而减慢,下落慢的会被下落快的拖着而加快,结果整个系统的下落速度应该小于8。但是两块石头拴在一起,加起来比大石头还要重,因此重物体比轻物体的下落速度要小。这样,就从重物体比轻物体下落得快的假设,推出了重物体比轻物体下落得慢的结论。亚里士多德的理论陷入了自相矛盾的境地。

伽利略由此推断重物体不会比轻物体下落得快。伽利略认为只有一种可能性:重物与轻物应该下落得同样快。

三、猜想与假说

伽利略提出“自由落体运动是一种最简单的变速运动——匀变速运动”的假说。

伽利略认为,自由落体是一种最简单的变速运动。他设想最简单的变速运动的速度应该是均匀变化的。

但是,速度的变化怎样才算“均匀”呢?他考虑了两种可能:一种是速度的变化对时间来说是均匀的,即v与t成正比,例如,每过1 s,速度的变化量都是2 m/s;另一种是速度的变化对位移来说是均匀的,即v与x成正比,例如,每下落1 m,速度的变化量都是2 m/s。

后来发现,如果v与x成正比,将会推导出荒谬的结论。所以,伽利略开始以实验来检验v与t成正比的猜想是否是真实的。

四、实验验证

1.伽利略用数学推导方法得出初速度为零的匀变速运动,应有x∝t2

在伽利略的时代,技术不够发达,无法直接测定瞬时速度,所以也就不能直接得到速度的变化规律。这时伽利略遇到的大难题。但是,伽利略采用了间接证明的方法。伽利略通过数学运算得出结论:如果物体的初速度为0,而且速度随时间的变化是均匀的,即v∝t,它通过的位移就与所用时间的二次方成正比,即x∝t2这样,只要测出物体通过不同位移所用的时间,就可以验证这个物体的速度是否随时间均匀变化。

2.实验验证

(1)运用斜面实验测出小球沿光滑斜面向下的速度也符合x∝t2,因而是匀变速运动。落体下落得很快,而当时只能靠滴水计时,这样的计时工具还是不能测量自由落体运动所用的时间。在伽利略面前又出现一大难题。为此,伽利略采用了一个巧妙的方法,用来“冲淡”重力。他让铜球沿阻力很小的斜面上滚下,而小球在斜面上运动的加速度要比它竖直下落的加速度小得多,所用时间长得多,所以容易测量。伽利略做了上百次实验,结果表明,小球沿斜面滚下的运动确是匀加速直线运动。

(2)不同质量的小球沿同一倾角的斜面运动,x/t2的规律不变,说明它们的运动情况相同。不断增大斜面的倾角,重复上述实验,得知小球的加速度随斜面倾角的增大而变大。

(3)小球沿斜面向下的运动并不是落体运动。但是,伽利略将上述结果作了合理的外推:如果斜面的倾角增大到90°,这时小球不就是自由落体运动了吗?(图2-5-1)伽利略认为,这时小球仍然会保持匀加速运动的性质,而且所有物体下落时的加速度都是一样的!

伽利略设想斜面的倾角越接近90°,

小球沿斜面滚下的运动越接近自由落体运动

图2-5-1

(4)到此为止,伽利略通过以上的研究已经找到了落体运动的一般规律:自由落体运动是一种匀加速直线运动,即速度随时间均匀变化。但是,为什么生活中常会见到较重的物体下落得比较快呢?伽利略把他的结论作了修正和推广,伽利略把原因归之于空气的阻力对不同物体的不同影响。他写道:“如果完全排除空气阻力,那么,所有物体将下落得同样快。”但是伽利略在研究的过程中并没有一开始就着重研究有关空气阻力对物体下落的影响问题。为此伽利略特别指出:“在科学研究中,懂得忽略什么,有时与懂得重视什么同等重要。”所以在科学研究中,往往只要抓住问题的主要因素,可以忽略次要因素。这是一种科学的方法。

五、伽利略的科学方法

伽利略对运动的研究,不仅确立了许多用于描述运动的基本概念,而且创造了一套对近代科学的发展极为有益的科学方法,或者说给出了科学研究过程的基本要素。这些要素包含以下几点:

伽利略科学思想方法的核心是把实验和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来,从而有力地推进了人类科学认识的发展。

方法点拨 注意此处空半格伽利略对落体运动的研究思路:问题→猜想→数学推理→实验验证→合理外推→得出结论。伽利略科学思想方法的核心是把实验和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来,从而有力地推动了人类科学认识的发展。

问题·自主·探究

问题1 古希腊哲学家亚里士多德认为,重的物体比轻的物体下落得要快。这符合人们的常识,如玻璃弹子就比羽毛下落得快。其实古代时我国也出现过这种故事:传说三国时期,周仓欲与关羽比力气,关羽说你能把一根稻草丢过河吗?周仓多次试丢未成,反问关羽。关羽随手将一捆稻草轻易丢过了河(如图2-5-2),令周仓折服。这个故事真能说明关羽臂力过人吗?为什么?

图2-5-2

思路:有时直觉经验会将我们引向错误的结论,抓住事物本质,排除干扰因素的研究方法是物理学中常用的方法。

探究:稻草被扔出后,空气阻力对一根稻草运动的影响要远大于对一捆稻草运动的影响,故某一个人不能将一根稻草扔过河,不等于他就不能将一捆稻草扔过河。

问题2 从高空落下的雨滴的运动能否看作自由落体运动?从不太高的水龙头滴下的水滴的运动能否看作自由落体运动?

思路:下落的物体能否看作自由落体运动,关键是看物体是否受到空气阻力或空气阻力与重力相比能否忽略不计。空气阻力的大小跟物体的速度有关,速度越大,阻力越大。

探究:雨滴从高空落下,速度越来越大,所受空气阻力也越来越大,在落地前其阻力已增大到与雨滴的重力等大,即雨滴已匀速运动。而从不太高的水龙头滴下的水滴速度不会很大,所受空气阻力也不会很大。

典题·热题·新题

【例1】 伽利略以前的学者认为,物体越重,下落越快.伽利略等一些物理学家否定了这种看法.

(1)在一高塔顶端同时释放一片羽毛和一个玻璃球,玻璃球先于羽毛到达地面,这主要是因为( )

A.它们的质量不等 B.它们的密度不等

C.它们的材料不同 D.它们所受的空气阻力不等

(2)在此塔顶端同时释放大小相等的实心铁球和空心铁球,下列说法中正确的是( )

①它们受到的空气阻力不等 ②它们的加速度相等 ③它们落地的速度不等 ④它们下落的时间相等

A.①③ B.②④ C.只有② D.只有③

解析:(1)玻璃球和铁球下落时空气阻力可以忽略.羽毛下落得比玻璃球慢,因为羽毛受到的空气阻力大,影响大的缘故,羽毛下落时空气阻力不能忽略,玻璃球受到的空气阻力很小,玻璃球下落时空气阻力可以忽略.

(2)大小相等的实心铁球和空心铁球受到的空气阻力不相等.在忽略空气阻力的情况下,两球均做自由落体运动,下落的快慢程度相同,加速度相等.因下落高度相等,故下落的时间相等,落地的速度相等.

答案:(1)D (2)B

【例2】 下面是在模拟伽利略“冲淡重力”实验时获取的一组数据.

时间/s 1 2 3 4 5 6 7

距离/m 3.0 12.1 27.1 47.6 74.9 108.2

试根据这组数据回答:

(1)该小球做的是匀变速直线运动吗?请说明理由;

(2)在空格处填上相应估算数据.

解析:(1)可计算出:

==3,==3.01 ==3.01,==2.98,……

可见为一常数,说明是匀变速直线运动.

(2)=3得s7=3t72=3×49=147,故应填入147.

答案:(1)是匀变速直线运动 理由略 (2)147

类题演练1

实验室备有下列仪器:

A.长度为1 m、最小刻度为毫米的刻度尺; B.长度为1 m、最小刻度为分米的刻度尺;

C.秒表; D.打点计时器;

E.低压交流电源(50 Hz); F.低压直流电源;

G.天平.

为了测量重锤下落的加速度的数值,上述仪器中必须有的是_______________(填字母代号),实验是通过研究重锤做__________________运动来测量重锤下落加速度的.

把重锤固定在纸带下端,让纸带穿过打点计时器,当重锤自由下落时,打点计时器在纸带上打出一系列的点.取连续清晰的7个点,用刻度尺测出第2、3、4、5、6、7各点与第1点的距离d如下表所示:

点的次序 1 2 3 4 5 6 7

距离d/cm 0 6.0 12.5 19.3 26.5 34.1 42.1

请用这些数据求出重力加速度的测量值.

【例3】 如果有一台仪器能直接读出自由下落物体的速度,不仅会大大缩短实验时间,而且能解决处理数据时遇到的如何计算速度这一难题.就此尝试谈谈现代科技的发展与人类科学探究进程的关系.

解析与答案:在伽利略时代,技术不够发达,通过直接测定瞬时速度来验证一个物体是否做匀变速运动是不可能的.而科技发展到今天用打点计时器的方法、光电门的方法等较容易验证匀变速直线运动了.现代科技的发展推进了人类科学的探究.当然,人类科学的探究也不断推进科技的发展,并且人类科学的探究会遇到更多的现代科技不能解决的问题,就犹如当年的伽利略时代一样.二者相互促进,共同发展.

知识拓展

1.亚里士多德的生平

亚里士多德(Aristotle,前384~前322),古希腊著名的思想家和哲学家,公元前384年诞生于爱琴海北岸的斯塔吉拉城.亚里士多德是马其顿王室医师的儿子,从小特别爱好自然科学,也很钻研.父亲经常教给他一些解剖和医学的知识,他有时也帮助父亲做一些外科手术.亚里士多德17岁那年前往雅典,成为古希腊著名哲学家柏拉图(前427~前347)的大弟子,从事学习和研究长达20年之久.他好学多问,才华横溢,成绩突出,柏拉图夸他是“学院之灵”.公元前343年,亚里士多德担任了年仅13岁的王子亚历山大的宫廷教师.公元前340年亚历山大摄政,亚里士多德回到家乡.公元前335年他重返雅典,创办了一所吕克昂学园,独树一个新的哲学学派.由于这个学派的教师和学生常常在花园里散步的时候讨论问题,当时人们就称它为“逍遥学派”.

公元前323年夏天,亚历山大大帝在从印度回师巴比伦的途中病故.从此,亚里士多德在政治上开始不得志,他决定离开雅典,离开吕克昂学园回到母亲的故地过隐居生活.公元前322年因病逝世,葬在卡尔基,终年62岁.

2.比萨斜塔上创造的奇迹

传说在1590年,年仅26岁的伽利略在比萨斜塔上进行了落体实验.他特意邀请了一些大学教授来观看,许多人也闻讯前来围观.

伽利略身带两个铁球(一个重4.54千克(10磅),一个重0.454千克(1磅)),像出征的战士一样,威武地登上塔顶.当他向人们宣布,这一大一小的两个铁球同时下落,将会同时着地的时候,塔下面的人像开了锅似的议论开了:“难道亚里士多德真错了?这是绝对不可能的!”“这家伙准是疯了!”……

伽利略听到这些议论和讥笑,坦然自若,他胸有成竹地大声说:“先生们,别忙着下结论,还是让事实出来说话吧!”说完,他伸开双手,使两个铁球同时从塔上落下来,只见它们平行下落,越落越快,最后“啪”的一声,同时落地.面对无可辩驳的实验事实,那些亚里士多德的忠实信徒,一个个瞠目结舌,不知所措,只好灰溜溜地走开了.比萨斜塔实验不但推翻了古代权威的错误学说,而且开创了近代科学实验的新纪元.

在16世纪以前,由于亚里士多德在各方面的成就,他的错误观点统治近两千年.亚里士多德认为:物体下落的快慢是由物体的重力决定的,物体越重下落越快,比如10 kg重的物体下落,要比1 kg重的物体快9倍.在那个时候,教科书上是这样写的,大学教授也是这样讲的.

在此期间也有人对此表示了怀疑,但由于教会出于自身的需要,将亚里士多德的错误观点神化,不少人没能对此发出公开的挑战,直到西方文艺复兴时期,伽利略才运用科学的思维得出正确的结论.他经过认真思考、反复实验,确认“物体越重,下落越快”的学说是错误的.伽利略是否真正做过这个实验,史实上没有记载,只能是一个传说,但伽利略同时也脱离不了现实,他的理论也只是通过两个人的对话形式出版.

也许你们会说,要是伽利略在斜塔上同时放下一个纸球和一个铁球,那么一定是铁球先落地.的确是这样的.当纸球还在空中飘荡的时候,铁球已着地了.这是不是亚里士多德的学说是正确的呢?

亚里士多德是古希腊著名的哲学家,他在很多方面都有突出的贡献,但他对落体运动的研究却是从事物的表面现象出发,经过简单的逻辑推理得出结论,这一结论被某些人加以利用并神化处理,这不是他的错误.

3.爱因斯坦谈伽利略的贡献

有一个基本问题,几千年来都因为它太复杂而含糊不清,这就是运动的问题……设想有一个静止的物体,没有任何运动,要改变这样一个物体的位置,必须使它受力,如推它、提它,或由其他的物体如马、蒸汽机作用于它.我们的直觉认为运动是与推、提、拉等动作相连的.多次的经验使我们进一步深信,要使一个物体运动得愈快,必须用更大的力推它,结论好像是很自然的:对一个物体的作用愈强,它的速度就愈大.一辆四匹马驾的车比一辆两匹马驾的车运动得快一些.这样,直觉告诉我们,速率主要是跟作用有关.

……

伽利略的发现以及他所应用的科学的推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开端.这个发现告诉我们,根据直接观察所得出的直觉的结论不是常常可靠的,因为它们有时会引到错误的线索上去.

但是直觉错在哪里呢 说一辆四匹马驾的车比一辆两匹马驾的车走得快些难道还会有错吗

……

假如有人推着一辆小车在平路上行走,然后突然停止推那辆小车,小车不会立刻静止,它还会继续运动一段很短的距离.我们问:怎样才能增加这段距离呢 这有许多办法,例如在车轮上涂油,把路修得很平滑等.车轮转动得愈容易、路愈平滑,车便可以继续运动得愈远.但是在车轮上涂油和把路修平有什么作用呢 只有一种作用:外部的影响减小了,即车轮里以及车轮与路之间的那种所谓摩擦力的影响减小了.……假想路是绝对平滑的,而车轮也毫无摩擦,那么就没有什么东西阻止小车,而它就会永远运动下去.这个结论是从一个理想实验中得来的,而这个实验实际上是永远无法做到的,因为不可能把所有的外界影响都消除掉.这个理想实验指出了真正建立运动的力学基础的线索.

比较一下对待这个问题的两种方法,我们可以说,根据直觉的观念是这样的:作用愈大,速度便愈大,因此速度本身表明着有没有外力作用于物体之上.伽利略所发现的新线索是:一个物体,假如既没有人去推它、拉它,也没有人用别的方法去作用于它,或者简单些说,假如没有外力作用于它,此物体将均匀地运动,即沿一直线永远以同样速度运动下去.因此,速度本身并不表明有没有外力作用于物体上.伽利略这个正确的结论隔了一代以后由牛顿把它写成惯性定律.

……

人的思维创造出一直在改变的一个宇宙图景.伽利略对科学的贡献就在于毁灭直觉的观点而用新的观点来代替它.这就是伽利略的发现的重大意义.

4.学习科学史的意义

科学是引人入胜的.

学习科学史可以增加自然科学教学的趣味性,科学史有助于理科教学.我们在儿时谁没有听过几个科学家的传奇故事?阿基米德在浴盆里发现了浮力定律后,大喊大叫着跑上街道,赤身裸体地告诉每一个人他终于发现了;伽利略为了证明落体定律,把两个质量不同的铁球从比萨斜塔上扔下,结果是同时着地的,于是反驳了亚里士多德派哲学家认为重者先落的理论;牛顿在一个炎热的午间躺在一棵苹果树下思考行星运动的规律,结果一个熟透了的苹果掉下来打中了他,使他茅塞顿开发现了万有引力定律;瓦特在外祖母家度假,有一天他偶然发现烧水壶的壶盖被正在沸腾的开水所掀动,结果发明了蒸汽机……

除了传奇之外,科学史所能告诉人们的科学思想的逻辑行程和历史行程,对学习科学理论肯定是有益的.当我们开始学习物理学时,常常为那些与常识极为格格不入的观念而烦恼,这时候,如果了解一下这些物理学观念逐步建立的历史,接受这些观念就变得容易多了.科学家们并不是一开始就这样“古怪”地思考问题,他们建立“古怪的”科学概念的过程很好理解而且引人入胜.

以“运动”为例,物体为什么会运动呢?古希腊大哲学家亚里士多德说,运动有两种:一是天然运动,一是被迫运动.轻的东西有“轻性”,如气、火,它们天然地向上走;重的东西有“重性”,如水、土,它们天然地向下跑.这是天然运动,是由它们的本性决定的.世间万物都向往它们各自的天然位置,有各归其所的倾向,这个说法我们是容易理解的.轻的东西的天然处所在上面,重的东西的天然处所在下面,在“各归其所”的倾向支配下,它们自动地、出自本性地向上或向下运动.一旦物体到达了自己的天然位置,就不再有运动的倾向了,这时候只有外来的力才能迫使物体运动,这样的运动是被迫运动.地面上物体的运动都是受迫运动,因为它们已经达到了最低处所.受迫运动依赖于外力,外力一旦消失,受迫运动也就停止了.

亚里士多德关于运动的这些观念当时从常识的角度似乎觉得很自然,很有道理,可是近代物理学恰恰首先要破除这些观念.“运动”观念上的变革首先是由伽利略作出的.伽利略从一个逻辑推理开始批评亚里士多德的理论.他设想一个重物(如铁球)与一个轻物(如纸团)同时下落.按亚里士多德的理论,当然是铁球落得快,纸团落得慢,因为较重物含有更多的重性.现在,伽利略设想把重物与轻物绑在一起下落会发生什么情况 一方面,绑在一起的两个物体构成了一个新的更重的物体,因此,它的速度应该比原来的铁球还快,因为它比铁球更重;但另一方面,两个不同下落速度的物体绑在一起,快的物体必然被慢的物体拖住而不再那么快,同时,慢的物体也被快的物体所带动比从前更快一些,这样,绑在一起的两个物体最终达到一个平衡速度,这个速度比原来的铁球速度小,但比原来纸团速度大.究竟哪种说法更合理呢?各有各的道理,但它们之间却不一致.伽利略据此推测落体速度与其质量有关系的说法值得怀疑,从逻辑上讲,解决这个矛盾的唯一途径是:下落速度与质量无关,所有物体的下落速度都相同.

科学的进步并不完全是靠逻辑推理取得的,伽利略这位近代实验科学精神的创造者,并未满足于逻辑推理,而是继续做了斜面实验.他发现,落体的速度越来越快,是一种匀加速运动,而且加速度与质量无关;他还发现,斜面越陡,加速度越大,斜面越平,则加速度越小.在极限情况下,斜面垂直,相当于自由下落,不同物体的加速度是一样的.当斜面完全水平时,加速度为零,这时一个运动物体就应该是沿直线永远运动下去.斜面实验表明,物体运动的保持并不需要力,需要力的是物体运动的改变.这是一个重大的观念更新!

伽利略没有能够直接对落体运动进行实验,因为当时准确的计时装置还未出现.伽利略发现摆的等时性时是用自己的脉搏计时的,足可以说明当时科学仪器的缺乏.斜面可以使物体下落的加速度减小,因而可以对其进行观测,在此基础上,伽利略最终用“思想实验”由斜面的情形推到自由落体和水平运动的情形.所谓的比萨斜塔实验是没有根据的,因为在伽利略本人的著作里并没有提到这件事情.

这个关于“运动问题”的科学史故事,对读者深入学习牛顿力学知识是有好处的,因为在回顾这个观念更替的过程中,我们自己的观念也不知不觉地发生了改变,这比直接从概念、定律和公式出发去学习牛顿力学当然要生动有趣得多,而且印象也深刻得多.

科学是有实用意义的,特别在当代,这种实用意义相当显著,但是科学不只是有实际用途,它既有物质的方面,也有精神的方面;它有改造世界的方面,也有认识世界的方面.

真正的科学家不仅增长人类的自然知识,而且传播一种在思想上独立思考、有条理的怀疑的科学精神,传播一种在人类生活中相当宝贵的协作、友爱和宽容精神,是最富有人性的.

读书做人

伽利略的生平

伽利略是伟大的意大利物理学家和天文学家,科学革命的先驱,他融会贯通了数学、物理和天文学三门知识,扩大、加深并改变了人类对物质运动和宇宙的认识.为了证实和传播哥白尼的日心说,伽利略献出了毕生精力,由此,他晚年受到教会迫害,并被终身监禁.他以系统的实验和观察推翻了以亚里士多德为代表的、纯属思维的传统的自然观,开创了以实验事实为根据并具有严密逻辑体系的近代科学,因此,他被称为“近代科学之父”.他的工作,为牛顿的理论体系的建立奠定了基础.

爱因斯坦谈伽利略的贡献

伽利略的发现以及他所应用的科学的推理方法是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正开始.这个发现告诉我们,根据直接观察所得到的直觉的结论常常是不可靠的,因为它们有时会引到错误的线索上去.

……

人的思维创造出一直在改变的一个宇宙图景,伽利略对科学的贡献就在于毁灭直觉的观点而用新的观点来代替它,这就是伽利略的发现的重大意义.

……

思考:(1)伽利略有什么重大贡献?

(2)通过对伽利略的介绍,对你有什么启发?

自主广场

我夯基 我达标

1.物体做自由落体运动时,物体的形状、大小是否会对其运动产生影响?尝试举出现实生活中的例子来说明.

解析:物体做自由落体运动时,物体的形状、大小会对其运动产生影响.例如:生活中我们会看到雨滴比树叶落得快;石块比纸袋落得快;雨滴比雪花落得快等等.

答案:见解析

2.如果有一台仪器能直接读出自由下落物体的速度,不仅会大大缩短实验时间,而且能解决处理数据时遇到的如何计算速度这一难题.就此尝试谈谈现代科技的发展与人类科学探究进程的关系.

解析:现代科技的发展对人类科学探究进程有着巨大的推进作用.以研究落体运动为例,16世纪,由于没有准确的计时工具,伽利略只好采用迂回的方法,先研究物体在斜面上的运动,再外推到落体运动.而现在人们则可利用频闪照相的方法直接研究落体运动.

答案:见解析

我综合 我发展

3.在软绳两端各拴一石块,绳长3 m,拿着上端石块使它与桥面相平,放手让石块自由下落,测得两石块落水声相差0.2 s.问桥面距水面多高?(g取10 m/s2)

解析:设桥面距水面高h,下面小石块下落总时间为t,由h=gt2和h-3=g(t-0.2)2可得t=1.6 s,h=12.8 m.

答案:h=12.8 m

我创新 我超越

4.频闪摄影是研究变速运动常用的实验手段.在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仪每隔一定时间发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的物体,于是胶片上记录了物体在几个闪光时刻的位置.如图2-5-2所示是小球做自由落体运动时的频闪照片,照片中相邻小球的像是相隔同样的时间( s)拍摄到的.

(1)根据这张频闪照片,判断出做自由落体运动的小球是否具有加速度.说明理由.

(2)尝试从这张频闪照片出发,推测出自由落体运动的规律.

(3)通过这幅照片测量自由落体的加速度,可以采用哪几种方法?

答案:略

更上一层楼

基础·巩固·达标

1.小鹏摇动苹果树,从同一高度一个苹果和一片树叶同时从静止直接落到地上,苹果先着地。下面说法中正确的是( )

A.苹果和树叶做的都是自由落体运动

B.苹果和树叶的运动都不能看成自由落体运动

C.苹果的运动可看作自由落体运动,树叶的运动不能看成自由落体运动

D.假如地球上没有空气,则苹果和树叶会同时落地

解析:由于苹果所受到的空气阻力比苹果自身所受的重力小得多,可以忽略不计,因此苹果的运动可以视为自由落体运动;在没有空气阻力的情况下,苹果、树叶只受重力作用,因此都是自由落体运动。

答案:CD

2.做自由落体运动的物体,从释放时开始计时,选竖直向下为正方向,图2-5-3关于物体的位移、速度图象中可能正确的是( )

图2-5-3

解析:自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动,因此其位移时间图象和速度时间图象分别如题图中B和D所示。

答案:BD

3.甲、乙两个物体从同一高度先后自由下落,则下列说法正确的是( )

A.甲相对于乙做匀加速直线运动 B.甲相对于乙静止

C.甲相对于乙做匀速直线运动 D.甲相对于乙做变加速直线运动

解析:要判断两物体之间的相对运动为何种形式的运动,一般的措施是利用位移公式找出二者之间的距离表达式,然后由表达式判断是何种运动形式。

答案:C

4.“滴水法”测重力加速度的过程是这样的:让水龙头的水一滴一滴地滴在其正下方的盘子里,调整水龙头,让前一滴水滴到盘子而听到声音时,后一滴恰好离开水龙头。从第1次听到水击盘声时开始计时,测出n次听到水击盘声的总时间为t,用刻度尺量出水龙头到盘子的高度差为h,即可算出重力加速度。设人耳能区别两个声音的时间间隔为0.1 s,声速为340 m/s,则( )

A.水龙头距人耳的距离至少为34 m

B.水龙头距盘子的距离至少为34 m

C.重力加速度的计算式为

D. 重力加速度的计算式为

解析:从自由落体运动位移公式出发进行分析。只要相邻两滴水滴下的时间间隔超过0.1 s,人耳就能分辨出两滴水的击盘声,而与水龙头距人耳的距离无关(只要人耳能够听到声音)。在0.1 s内,水滴下落的距离:x=gtm2=×10×0.12 m=0.05 m,

所以,水龙头距人耳的距离只要超过0.05 m就行。

水龙头滴两滴水的时间间隔为 t0=tn-1,由h=gt02可得

g=。所以,本题正确选项为D。

答案:D

5.在12 m高的塔上,以一定的初速度竖直上抛一物体,经2 s到达地面,则物体抛出去的速度为多大?物体上升的最大高度是多少(离地面高度)?(g取10 m/s2)

解析:竖直上抛运动在新教材中并未明确单列一节,但竖直上抛运动也是一个典型的匀变速直线运动,我们可通过本题来探究一下竖直上抛运动的一些规律,如位移公式、速度与位移时间关系、竖直上抛运动可上升到的最大高度等问题。在处理本题时也可将竖直上抛运动分为上升和下落两个过程来处理。由本题我们可以体会到在处理竖直上抛运动问题时,关键在于 s、v、a的正负号及其代表的意义。竖直上抛运动的位移公式是 s=v0t-gt2,速度公式为vt=v0-gt,上升最大高度为h=,上升到最大高度所用时间t=(以上各式中各物理量只是物理量的大小)。在竖直上抛运动中,下落过程是上升过程的逆过程,所以质点在通过同一高度位置时,上升速度与下落速度大小相等,物体在通过同一段高度过程中,上升时间和下落时间相等。

解:把物体上升和下落看成一个全过程,根据位移公式s=v0t+gt2,依题意得s=-12 m,t=2 s,a=-g=-10 m/s2。

故应有-12 m/s=v0×2+×(-10)×22,

所以v0=4 m/s

物体由抛出到最高点过程中,vt=0,由公式vt2-v02=2as可得:

s===m=0.8 m

所以物体离开地面的最大高度应为H=(12+0.8) m=12.8 m。

综合·应用·创新

6.(经典回放) 某同学身高1.8 m,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横着越过了1.8 m高度的横杆。据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为(取g=10 m/s2)( )

A.2 m/s B. 4 m/s

C.6 m/s D.8 m/s

解析:身体横着越过了1.8 m高度的横杆,此时重心的高度为1.8 m,起跳时重心的高度为0.9 m,所以竖直上抛的最大高度为0.9 m,起跳时竖直向上的速度v=m/s,最接近的是4 m/s,所以选B。

答案:B

7.袋鼠惊人的跳跃能力令最优秀的运动员都望尘莫及。若一只袋鼠最高能跳5.1 m,求出起跳时的最大竖直速度v0为多少。(g取9.8 m/s2)

解:由竖直上抛的最大高度公式:v02=2gH

可得:v0=m/s=10 m/s。

8.给你一个空罐头盒和一只秒表,怎样估测出一幢楼房的高度?

解:站在屋顶上,从手中放开空罐头同时按秒表的启动按钮,当听到罐头撞击地面的声音时让秒表停止,秒表上读数t就是空罐头下落的时间t1与声音从空罐头着地处传到人耳所需时间t2的和。

设房子高度为x,则x=gt2,

设声速为v(大约340 m/s),则x=vt2,

所以=t,由此就可解出高度x。

9.(经典回放)两个物体从同一高度脱手,第一个物体作自由落体运动,第二个物体以初速度v0竖直上抛,已知第一个物体落地所用的时间是第二个物体落地所用时间的k倍,下落高度为h,则v0为多少?

解:设竖直上抛运动的时间为t,则自由落体运动的时间为kt,由公式得

h=g(kt)2,-h=v0t-gt2,联立以上两式得v0=(-k)/2。

本 章 测 评

一、选择题(共8小题,每小题5分,共40分.在四个选项中,至少有一个选项符合题目要求)

1.一个铁钉和一团棉花同时从同一高处下落,总是铁钉先落地,这是因为( )

A.铁钉比棉花团重 B.棉花团受到的空气阻力不能忽略

C.铁钉不受空气阻力 D.铁钉的重力加速度比棉花团的大

解析:二者在下落过程中,都受到空气阻力,重力加速度是由重力产生的,与空气阻力无关.

答案:B

2.某同学用电磁打点计时器做实验时,纸带上打出的不是圆点,而是如图2-1所示的一条短线,这可能是因为( )

图7-3

A.打点计时器错接在直流电源上了 B.电源频率不稳定

C.打点的振针压得过长 D.打点的振针压得过短

解析:由电磁打点计时器振动片的振动原理可知,如果打点计时器接在直流电源上,振动片应该始终被永久磁铁吸引而不会振动,所以选项A错.电源频率不稳定也不会画成短线,只是使打点周期不均匀,所以选项B也是错误的.如果打点计时器的振针与复写纸片间距过大,这时打点针可能够不着复写纸片,则可能出现时有时无的点迹,所以选项D也错.如果振针压得过长,使打点针与复写纸片间距过小,则在每一个打点周期内就会有较长一段时间接触并挤压在复写纸上,这样纸带上的点迹就会变成一段一段的短线了,短线的长短就与打点针与复写纸片间的距离过小的程度有关,所以本题只有选项C正确.

答案:C

3.一物体做匀变速直线运动,初速度为15 m/s,方向向东,第5 s末的速度为10 m/s,方向向西,则第几秒开始物体向西运动( )

A.第2 s B.第4 s C.第9 s D.第15 s

解析:物体运动的加速度a== m/s2=-5 m/s2,方向向西.

当速度为零时,物体开始向西运动.设时间为t1,则t1== s=3 s,即第3 s末物体开始向西运动.

答案:B

2.电梯上升运动的v-t图象如图2-2所示,从图中可知电梯上升的高度是( )

图2-2

A.0 B.36 m C.42 m D.39 m

解析:在v-t图象中,图象和坐标轴包围的面积的数值,等于物体运动的位移.

电梯上升的高度等于梯形的面积,即h=×6 m=48 m.

答案:C

5.一质点做直线运动,当时间t=t0时,位移x>0,速度v>0,其加速度a>0,此后a逐渐减小,则以下说法正确的是( )

A.速度的变化越来越慢 B.速度逐渐变小

C.位移逐渐增大 D.位移、速度始终为正值

解析:由于加速度的方向和速度方向相同,因此质点做加速运动,速度增大,位移增大,但速度的变化越来越慢.

答案:ACD

6.一物体由静止沿光滑斜面匀加速下滑的距离为L时,速度为v,当它的速度是v/2时,它沿斜面下滑的距离是( )

A. B. C. D.

解析:根据v2=2aL,()2=2aL1可得L1=.

答案:C

7.一个物体从静止开始做匀变速直线运动,则( )

A.第1 s内、前2 s内、前3 s内……相应的运动距离之比为x1∶x2∶x3∶……=1∶4∶9∶……

B.第1 s内、第2 s内、第3 s内……相邻的相同时间段内的位移之比一定是xⅠ∶xⅡ∶xⅢ∶……=1∶3∶5……

C.相邻的相同时间内位移差值一定是Δx=aT2,其中T为相同的时间间隔

D.第1 s内、第2 s内、第3 s内……相邻的相同时间段内的位移之比一定是xⅠ∶xⅡ∶xⅢ∶……=1∶4∶9∶……

答案:ABC

8.跳伞运动员以5 m/s的速度竖直匀速降落,在离地面h=10 m的地方掉了一粒扣子,跳伞员比扣子晚着陆的时间为(扣子受到的空气阻力可忽略,g取10 m/s2)( )

A.2 s B. s C.1 s D.(2-) s

解析:运动员下落的时间t1== s=2 s,扣子下落的时间为t2,h=vt2+gt22,解得t2=1 s,Δt=t2-t1=1 s.

答案:C

二、填空题(共3个小题,每题10分,共30分)

9.悬链长1.4 m,从悬点处断开,使其自由下落,不计空气阻力,则整个悬链通过悬点下方3.2 m处的一点所需的时间为___________s.(g取10 m/s2)

解析:悬链下端达悬点下方3.2 m处时,下落的高度x1=3.2 m-1.4 m=1.8 m.

悬链上端达悬点下方3.2 m处时,下落的高度为3.2 m.

由x=gt2得

x1=gt12,x2=gt22,解得

t1== s=0.6 s

t2== s=0.8 s

所需时间Δt=t2-t1=(0.8-0.6) s=0.2 s.

答案:0.2

10.在航空母舰上能灵活地起降飞机.民航客机起飞时要在2.5 min内使飞机从静止加速到44 m/s,而舰载飞机借助助推设备,在2 s内就可把飞机从静止加速到83 m/s而起飞.设起飞时飞机在跑道上做匀加速运动,供客机起飞的跑道的长度约是航空母舰的甲板跑道长度的___

________倍.

解析:根据x=t可得x1=3 300 m,x2=83 m,≈40.

答案:40

11.一个物体做匀变速直线运动,已知位移方程为x=(5t-2t2) m,那么,该物体运动的初速度为___________m/s,加速度为___________m/s2;2 s内的位移大小为___________m..

解析:用x=v0t+at2与x=5t+(-4)t2对比可得:v0=5 m/s,a=-4 m/s2,2 s内的位移x=2 m.

答案:5 -4 2

三、论述计算题(共2小题,每题15分,共30分)

12.矿井里的升降机从静止开始做匀加速直线运动,上升3 s,速度达到3 m/s,然后匀速上升6 s,最后减速上升2 s停下.求升降机上升的高度.

解析:升降机在加速上升阶段的加速度a1== m/s2=1 m/s2,上升的高度x1=a1t12=4.5 m.匀速上升阶段的高度x2=vt2=18 m.减速上升阶段的加速度a3==- m/s2=-1.5 m/s2,上升的高度x3=vt3+a3t32=3 m.因此升降机上升的总高度x=x1+x2+x3=25.5 m.

答案:25.5 m

13.平直公路上有甲、乙两辆汽车,甲以0.5 m/s2的加速度由静止开始行驶,乙在甲的前方200 m处以5 m/s的速度做同方向的匀速运动.问:

(1)甲何时追上乙?甲追上乙时的速度为多大?此时甲离出发点多远?

(2)在追赶过程中,甲、乙之间何时有最大距离?这个距离为多大?

解析:甲追上乙时,x甲=x0+x乙,t甲=t乙

(1)设甲经时间t追上乙,则有x甲=a甲t2,x乙=v乙t.根据追及条件,有

a甲t2=v乙t,代入数值,解得t=40 s或t=-20 s(舍去).

这时甲的速度v甲=a甲t=0.5×40 m/s=20 m/s,甲离出发点的位移x甲=a甲t2=×0.5×402 m=400 m.

(2)在追赶过程中,当甲的速度小于乙的速度时,甲、乙之间的距离仍在增大,但当甲的速度大于乙的速度时,甲、乙之间的距离便减小.当二者速度相等时,甲、乙之间的距离达到最大值.由a甲t=v乙,得t=10 s,即甲在10 s末离乙的距离最大.

xmax=x0+v乙t-a甲t2=(200+5×10-×0.5×102) m=225 m.

答案:(1)4 s后 20 m/s 400 m (2)甲行驶10 s时,甲、乙间的距离最大,最大距离为225 m

本章测评

1.为了测定某辆轿车在平直路上启动时的加速度(轿车启动时的运动可近似看作匀加速运动),某人拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片,如图21所示.如果拍摄时每隔2 s曝光一次?,轿车车身总长为4.5 m,那么这辆轿车的加速度约为( )

图2-1

? A.1 m/s2

B.2 m/s2

C.3 m/s2

D.4 m/s2?

思路解析:此题考查的是公式:Δs=at2,同时也考查了同学们的观察能力、自学能力,解决实际问题的能力.由题中车身总长为4.5m,从图中可以读出每一个格表示约1.5 m,每一小格表示0.3 m,则第一次和第二次拍摄小车之间?行进的距离为:s1=8×1.5m=12.0 m,第二次和第三次拍摄之间小车行进的距离为:s2=13×1.5m+2×0.3m=20.1m.由公式:Δs=at2得a==m/s2=2.025 m/s2≈2 m/s2.所以答案应选B.

答案:?B

2.我国的汽车工业正在飞速发展,一辆现代轿车,从动力到小小的天线都与物理学有关.某国产新型轿车,在平直公路上行驶时,当车速为36km/h时,制动后滑行距离为10.0 m.轿车若在同一平直路面上行驶,当车速为144 km/h行驶时,司机突然发现前方200 m处有障碍物,若司机的反应时间为0.3 s(从发现障碍物到采取制动措施?所需的时间),紧急制动后安全停下,则司机从发现障碍物到停止经过的距离是( )

? A.52 m

B.160 m

C.172 m

D.182 m?

思路解析:当车速是36km/h(即10 m/s)时制动后滑行距离为10 m,可根据位移速度关系公式求出车制动时的加速度a=m/s2=5 m/s2.当车速为144km/s(即40 m/s)时从发现?障碍物到安全停下的总位移为s=vt+=40×0.3m+m=172m.

答案:?C

3.一个物体从静止开始做匀加速直线运动,第1s内的位移是1 m,则下列说法正确的

有( )

? A.物体运动的加速度是2 m/s2?

B.物体在第3 s内的位移是5 m

C.物体在第4 s内的平均速度是3.5 m/s

D.物体从静止开始通过16 m的位移需4 s时间?

思路解析:本题考查初速度为零的匀加速度直线运动的特征.由位移公式:s=at2

得:a=m/s2=2m/s2,通过16m位移所需要的时间t=s=4s;根据相等时间内的位移比等于奇数比可知第3秒内的位移为7m,第4秒内的位移为9 m,由平均速度基本公式:?=9 m/s.

答案:?AD

4.有一辆摩托车,沿一平直公路行驶,经过某路标时速度为v0,然后以加速度a做匀加速直线运动,当经过下一个路标时它的速度正好增加到v0的n倍,则两路标间的距离

是 … ( )

? A.?

? B.?

? C.?

? D.?

思路解析:此题中不涉及时间,所以属于考查速度位移基本公式的类型题.同时也考查了同学们实际分析问题的能力.由公式:vt2-v02=2as得:?

s=.

答案:?A

图2-2

5.甲乙两个质点同时同地向同一方向做直线运动,它们的v-t图象如图2-2所示,

则( )

? A.乙比甲运动得快

B.2 s乙追上甲

C.甲的平均速度大于乙的平均速度

D.乙追上甲时距出发点40 m远?

思路解析:本题是利用图象来描述物体的运动,用图象表达运动过程,优点是能形象、直观地反映物理量之间的函数关系,这也是物理中常用的一种方法,应用时注意四点“一轴二线三斜率四面积”.如题图:乙在两秒前比甲慢,两秒后才比甲快;在2s时甲乙速度相等,此时距离最大.在第四秒甲和乙与轴所围成的面积相等为40m,也就是他们此时的位移相等,在此相遇,此后乙的速度比甲的速度大,超过甲.因为乙在做匀加速直线运动,平均速度与过程有关,在前四秒内甲乙的平均速度相等,其他时间段内就不相等了.

答案:?D?

6.某同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了在不同拉力下的A、B、C、D……几条较为理想的纸带,并在纸带上每5个点取一个计数点,即相邻两计数点间的时间间?隔为0.1 s.将每?条纸带上的计数点都记为0、1、2、3、4、5……如图2-3所示甲、乙、丙三段纸带,分别是从三条不同纸带上撕下的.

图2-3

(1)在甲、乙、丙三段纸带中,属于纸带A的是 .

(2)打纸带A时,物体的加速度大小是 ?m/s2.?

思路解析:纸带A中的Δs=(6.11-3.00)cm=3.11 cm,则?

s5-s1=s5-s4+s4-s3+s3-s2+s2-s1=4Δs=12.44cm,?

即s5=12.44cm+3.00cm=15.44cm,所以属于纸带A的是丙图.由Δs=at2得a=3.11m/s2.?

答案:丙 3.11

7.图2-4中甲、乙两图都是使用电磁打点计时器测量重力加速度g的装置示意图,已知该打点计时器的打点频率为50Hz.?

图2-4

(1)这两图相比较,哪个图所示的装置较好?简单说明为什么.

(2)图24中的丙图是采用较好的装置并按正确的实验步骤进行实验打出的一条纸带,其中O为打出的第一个点,标为1,后面依次打下的一系列点迹分别标为2、3、4、5……经测量,第15至第17点间的距离为11.33 ?cm,第1至第16点间距离为41.14 cm,则打下第16个点时,重物下落的速度大小为 ?m/s,测出的重力加速度值为g= ?m/s2.(要求保留三位有效数字)?

思路解析:(1)甲图较好.因为用夹子固定,可以避免乙图中由于手的抖动而造成纸带上的第一个点迹被拖长和位置不确定的现象;另外由于用夹子固定纸带,便于将纸带调整为竖直方向,以避免纸带与打点计时器(限位孔)之间产生过大的摩擦.而乙图中用手握住纸带,难以做到这一点.(2)利用平均速度和时间中点时刻速度相等的关系可求15和17两点之间的平均速度就是16点的速度:m/s=2.83m/s,纸带中计算得出的加速度就是题中要求的重力加速度.由公式v2=2as得:a=m/s2=9.73m/s2.

答案:(1)见解析 (2)2.83 9.74±0.02

8.飞机起飞的速度相对静止空气是60m/s,航空母舰以20 m/s的速度向东航行,停在航空母舰上的飞机也向东起飞,飞机的加速度是4 m/s2,则起飞所需时间是 ?s,起飞跑道至少长 ?m.?

思路解析:停在航空母舰上的飞机有与航空母舰相同的初速度即20m/s,飞机只需要在此基础上再加速到60 m/s就可以了,所以根据vt=v0+at,可得所需要的时间为

t==10s,由位移公式可知起飞跑道的长度为:?

s=v0t+at2=20×10m+×4×102m=400m或者用位移速度关系公式:?

s=m=400m.

答案:10 400

9.汽车以15 m/s的速度行驶,从某时刻起开始刹车,刹车后做匀减速直线运动,加速度大小为6 m/s2,则汽车刹车后3 s内的位移为 ?m.?

思路解析:研究汽车减速的问题时不能盲目地套用位移公式,因为由题所给出的数据,我们可以计算出当t=s=2.5s时汽车已经停下了,在后面的0.5s内汽车没有动.所以计算位移时只计算汽车减速到零时的位移s=m=18.75m.或者用公式s=v0t+at2但公式中的时间应是2.5s而不是3 s.

答案:18.75

10.一个做匀变速直线运动的质点,其位移随时间的变化规律s=2t+3t2m,则该质点的初速度为 ?m/s,加速度为 ?m/s2,3 s末的瞬时速度为 ?m/s,第3 s内的位移为 ?m.?

思路解析:与位移公式s=v0t+at2对比可知此函数关系描述的是初速度为2m/s、加速度为6 m/s2的匀加速直线运动,所以3秒末的瞬时速度为3×6=18 m/s;第3秒内的位移为s3-s2=v0t3+at32-(v0t2+at22)=v0+a×5=17 m.值得注意的是第四个问题不能用比例求解,因为此题中描述的运动初速度不为零.

答案:2 6 18 17

11.一列火车由车站开出做初速度为零的?匀加速直线运动时,值班员站在第一节车厢前端的旁边,第一节车厢经过他历时4 s,整个列车经过他历时20 s.设各节车厢等长,车厢连接处的长度不计,求:

(1)这列火车共有多少节车厢?

(2)最后九节车厢经过他身旁历时多少?

思路解析:设车厢长度为L,共有N节车厢.从车站开出时做初速度为零的匀加速直线运动,则由公式s=at2可知L=8a;NL=200a得N=25节.前(25-9=16节)车厢经历时间为t1==16.97s,所以最后九节车厢经过他身旁历时t2=(20-16.97)s=3.03 s.?

答案:25节 3.03秒

12.在西岸短短的264m距离的起跑道内用短暂的11 s将汽车的速度从静止状态提到每小时145 km,从而飞越55 m的空间,对汽车的性能有什么要求?下面是汽车的加速性能表,请选择合适的飞车.

汽车的加速性能表(m/s2)?

8吨载重汽车 0.17

4吨载重汽车 0.2

旅游列车 0.35

某型号高质轿车 1.2

无轨电车 达1.8

汽车 达2

竞赛汽车 达4.5

汽车急刹车 达-4至-6

思路解析:解法一:因为vt=at=a×11a≈4m/s2,选择竞赛汽车.?

解法二:因为s=at2264=×a×112a≈4m/s2,选择竞赛汽车.

答案:选择竞赛汽车

13.跳伞运动员做低空跳伞表演,当飞机离地面224m水平飞行时,运动员离开飞机在竖直方向做自由落体运动.运动一段时间后,立即打开降落伞,展伞后运动员以12.5m/s2的加速度匀减速下降,为了运动员的安全,要求运动员落地速度最大不得超过

5m/s(取g=10 m/s2).求:

(1)运动员展伞时,离地面的高度至少为多少?

(2)运动员在空中的最短时间为多少?

思路解析:在此题中应抓住临界情况来分析,运动员展伞时离地面的高度至少使运动员到达地面的速度小于5 m/s,可是在这个过程中题中只交待了两个物理量(加速度和末速度),所以我们还要考虑另外一个过程——自由落体过程,在自由落体过程中应避开题中没涉及的“时间”这个物理量.设打开降落伞时速度为v1,落地时速度为v2,展伞后加速度为a,自由落体的位移为s1,减速的位移为s2,总路程为s.所以有:?

s1=,s=s1+s2,代入数据得:v1=50m/s,s2=99m???

运动员在空中的最短时间为t=v1g+v1-v2a=8.6s.?

答案:99m 8.6 s

14.一物体从斜面顶端由静止开始做匀加速运动下滑到斜面底端,在最初3s内位移为s1,最后3s内经过的位移为s2,已知s2+s1=1.2m,s1∶s2=3∶7,求斜面的长度.

思路解析:s2+s1=1.2m,s1∶s2=3∶7即可求出s1=0.36m;s2=0.84m.?

由位移公式s=v0t+at2得s1=a×32=4.5a;

s2=at2-a(t-3)2=3at-4.5?

将上述两式代入a=0.08m/s2;t=5 s??

则斜面长度为:s=at2=0.5×0.08×52m=1m.

答案:1 ?m

15.两条平直且互相平行的铁路上各有一列火车,甲车长300 m,以40 m/s的速度匀速行驶,乙车长100 m.当甲车车尾端通过乙车车头时,乙车由静止开始以2 m/s2的加速度增大到60 m/s后匀速运动.求经多长时间,乙车车尾超过甲车车头.

思路解析:设由静止开始到乙车车尾超过甲车车头时经过时间为t,由静止开始乙车加速的时间为t1,在t时间内甲车行驶的距离为s甲,乙车行驶的距离为s乙.由题意和运动规律可得:

s甲=v甲t ①?

s乙=at12+v乙(t-t1) ②?

s乙-s甲=100+300 ③?

v乙=at1 ④?

①②③④方程联立并代入数据解得:?

t=s=65s.

答案:65s

16.一辆汽车由静止开始出发,要在200s时间内追上前面1 500 m处正以10 m/s的速度同向匀速前进的自行车,若这辆汽车的最大速度为20 m/s,那么汽车匀加速行驶的加速度至少应是多少??

思路解析:设这辆汽车匀加速行驶的加速度至少为a,加速行驶的时间为t,根据题意:

20=at①?

1 500+10×200=at2/2+20×(200-t)②?

由①式解出时间t,代入②式,解出:a=0.4m/s2.

答案:a=0.4 m/s2

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 绪论

- 1 质点 参考系和坐标系

- 2 时间和位移

- 3 运动快慢的描述──速度

- 4 实验:用打点计时器测速度

- 5 速度变化快慢的描述──加速度

- 第二章 匀变速直线运动的研究

- 1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

- 2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 5 自由落体运动

- 6 伽利略对自由落体运动的研究

- 第三章 相互作用

- 1 重力 基本相互作用

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 实验:探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 用牛顿定律解决问题(一)

- 7 用牛顿定律解决问题(二)