第23课《出师表》教学设计

图片预览

文档简介

九下第六单元《出师表》教学设计

【教学目标】

1.朗读课文,学习借助语境推断文言词语意义的方法,积累常见的文言词语。

2.疏通文意,学习古人的劝谏艺术。

3.感悟诸葛亮的忠君情怀。

【教学重点】积累常见的文言词语,学习古人的劝谏艺术。

【教学难点】古人的劝谏艺术。

【学习准备】查阅相关资料,重温《诫子书》《三顾茅庐》,阅读《隆中对》,结合课下注释和工具书,充分预习课文。

【教学过程】

一、了解“表”。

(明确:表,古代向帝王上书陈情言事的一种文体。“表”是一种很神圣的文体,是专用于臣子写给君主的。是特定的“他”给特定的“他”。“表”的基本特征是“动之以情”。读懂“表”一定要了解“他”与“他”,了解“他”与“他”的言说语境。)

(预设助读资料:

资料1:公元222年,吴蜀彝陵之战后,刘备败逃白帝城,次年病逝。刘备“白帝城托孤”时对诸葛亮说:“君才十倍曹丕,必能安国,终定大业。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。

资料2:蜀偏居一隅,国力疲敝,又“北畏曹公之强,东惮孙权之逼”,诸葛亮为了实现刘备振兴汉室、一统天下的遗愿,“五月渡泸,深入不毛”,平定了南方,有了较巩固的后方,并抓住了曹魏兵败祁山、孙吴兵挫石亭的时机,挥师北伐,拟夺取魏的凉州。

资料3:魏国长期占据汉土经济发展重心地区,如果蜀国据险自守,魏国无论在经济还是军事上必定发展得比蜀国快,到了那个时候,即使蜀国不起兵,魏国也一定会向蜀国下手。虽然说地形是蜀国天然的屏障,魏国攻不进来,蜀国也打不过去,这样拉锯陷入持久战,蜀国终将会因为后方补给问题而被拖累。

实现国家统一是刘备的遗志,诸葛亮为了实现先帝遗志,在战略后方日益巩固的情况下决定出师伐魏。但刘后主却昏庸无能,听信奸佞,成了北伐的后顾之忧。在这种情况下,诸葛亮完成了这篇《出师表》。

说明:给学生交流所查阅的资料得机会,但学生所找资料相对较杂。上面的材料是需要学生必须了解的材料。这是诸葛亮与刘备交流的语境。)

二、结合书下注释疏通文意,有感情地朗读课文。

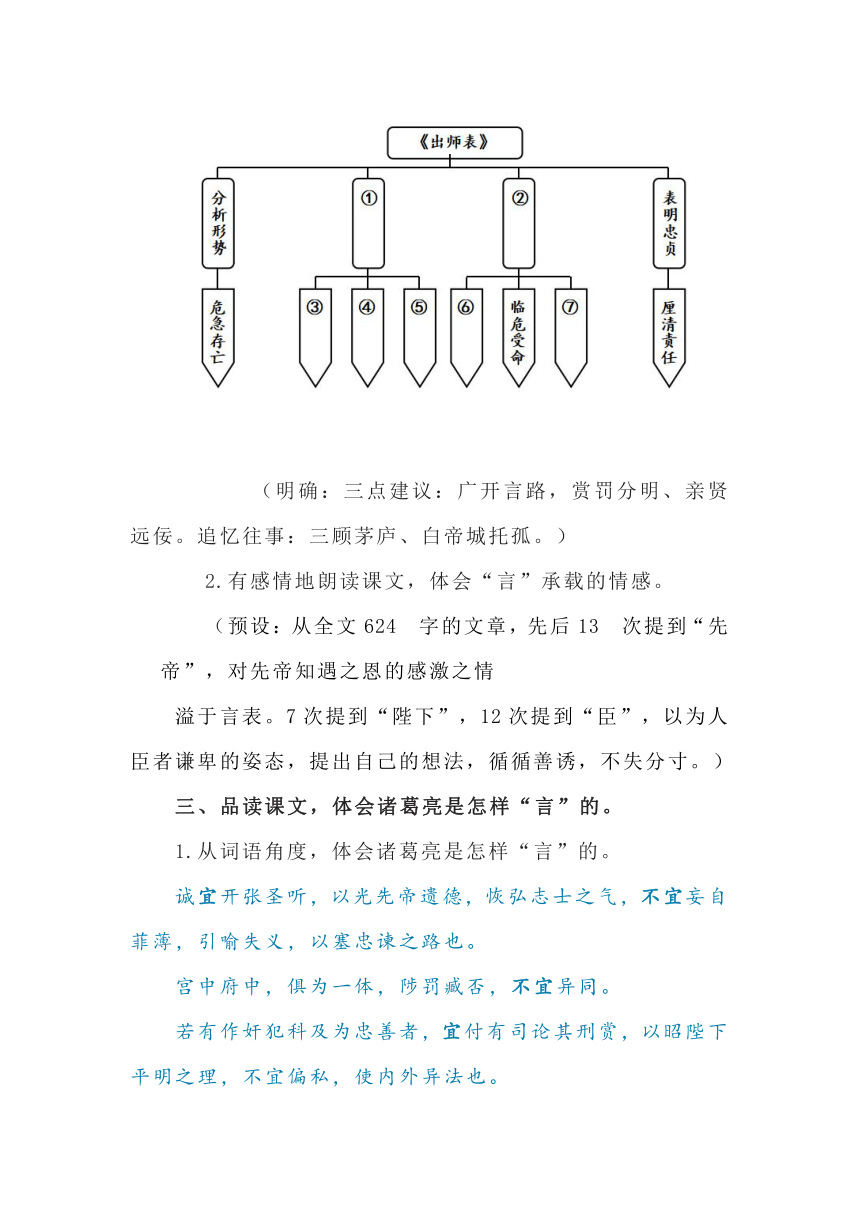

1.梳理诸葛亮“言”的内容。

(明确:三点建议:广开言路,赏罚分明、亲贤远佞。追忆往事:三顾茅庐、白帝城托孤。)

2.有感情地朗读课文,体会“言”承载的情感。

(预设:从全文624 字的文章,先后13 次提到“先帝”,对先帝知遇之恩的感激之情

溢于言表。7次提到“陛下”,12次提到“臣”,以为人臣者谦卑的姿态,提出自己的想法,循循善诱,不失分寸。)

三、品读课文,体会诸葛亮是怎样“言”的。

1.从词语角度,体会诸葛亮是怎样“言”的。

诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏,臣不胜受恩感激。

这些句子的内容是诸葛亮为后主提出治国方面的具体建议。诸葛亮反复使用“宜” “不宜”,明确指出了怎样做好,怎样做不好。这样“言”,语重心长,表达自己作为长辈对后主的殷切期望,避免后主反感。

2.从句子的角度,体会诸葛亮是怎样“言”的。

(1)与《诫子书》中的句子比对阅读。

a. 非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

b.“不宜妄自菲薄”“宜付有司论其刑赏”“陛下亦宜自谋” ……

同是劝谏后辈,有何不同?为何有这样的不同?

(明确:《诫子书》是双重否定句,因为是告诫儿子,语气坚定,读来态度较强硬;“宜”“不宜”,语气委婉,态度柔和,因为是臣子对皇帝,既是情深教诲,又不失分寸。)

(2)品读下面一组句子,感受其中的表述特色。

a.诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

b.宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

c.陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言。

d.亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

(明确:诸葛亮反复借助“以”字引出阐释, “以”字所引出的内容为原因阐述,使得刘禅明白为什么提出这样的建议;运用两两对举的手法,也是既能明白表达自己的建议,还能让后主刘禅能真正领悟提出这样建议的原因。读来语气委婉熨帖,不觉刺耳,这样表述更能反映出诸葛亮的谆谆教导与良苦用心。

3.从内容的角度,体会诸葛亮是怎样“言”的。

(1)《出师表》中多次提到郭攸之、费祎、董允等朝廷重臣,勾画出来,思考诸葛亮为何不把这些语句放在一处说,而是一举再举呢?

(明确:这四句中,前两句是介绍其品德、才能,向陛下举荐,希望陛下亲近他们,信任他们,并指出任用的效果。“此皆良实,志虑忠纯”与“此悉贞良死节之臣”这两句看似重复,其实是一再强调,强调他们忠诚可靠有才干,告诉陛下重用时不必有后顾之忧。这样反复提及,目的是让后主刘禅有所触动。后两句甚至提出,如果他们不提好的建议,后主刘禅要责罚他们。言外之意,当他们提出好的建议之时,希望后主刘禅不至于推三阻四,不闻不视。两次强调,是要引起刘禅对他们建议的高度重视。四次细说,一再叮咛,看似啰嗦,实际是反复提醒,将“亲贤臣,远小人”落到实处。)

四、思考诸葛亮为什么这样“言”?

诸葛亮提出三条建议后,主要写自己的生平经历,这样写的意图是什么?

明确:追述这几件事情,一方面极力表达自己的“感激”和“忧叹”之情,表达效忠刘备父子的心愿,一方面,将出师与谏言沟通起来。

诸葛亮回忆自己本是一介平民,身份卑微,因感动于先帝的三顾之情才决定帮助先帝成就事业。讲述自己跟随先帝出世以来的所作所为,表达自己对先帝对后主的忠贞死节之心,既是自勉自励,也向后主坦言自己为了汉室夙兴夜寐,尽忠尽责——做的这一切皆是为了不辜负先帝的知遇之恩和托孤之情。帮助后主收复汉室河山,使后主得以“还于旧都”。这样预防小人惑主,打消后主的顾虑,增加后主对自己的信任。

五、小结:

诸葛亮既有政治家的眼光,又有军事家的头脑,面对愚顽昏庸的后主,他侃侃陈词,对其晓之以理,动之以情,明之以德,同时又对自己的身份准确定位,严守君臣之礼。选择得体的语言、得体的句式、得体的内容,增加后主对北伐的信心,达到劝谏的目的。

【教学目标】

1.朗读课文,学习借助语境推断文言词语意义的方法,积累常见的文言词语。

2.疏通文意,学习古人的劝谏艺术。

3.感悟诸葛亮的忠君情怀。

【教学重点】积累常见的文言词语,学习古人的劝谏艺术。

【教学难点】古人的劝谏艺术。

【学习准备】查阅相关资料,重温《诫子书》《三顾茅庐》,阅读《隆中对》,结合课下注释和工具书,充分预习课文。

【教学过程】

一、了解“表”。

(明确:表,古代向帝王上书陈情言事的一种文体。“表”是一种很神圣的文体,是专用于臣子写给君主的。是特定的“他”给特定的“他”。“表”的基本特征是“动之以情”。读懂“表”一定要了解“他”与“他”,了解“他”与“他”的言说语境。)

(预设助读资料:

资料1:公元222年,吴蜀彝陵之战后,刘备败逃白帝城,次年病逝。刘备“白帝城托孤”时对诸葛亮说:“君才十倍曹丕,必能安国,终定大业。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。

资料2:蜀偏居一隅,国力疲敝,又“北畏曹公之强,东惮孙权之逼”,诸葛亮为了实现刘备振兴汉室、一统天下的遗愿,“五月渡泸,深入不毛”,平定了南方,有了较巩固的后方,并抓住了曹魏兵败祁山、孙吴兵挫石亭的时机,挥师北伐,拟夺取魏的凉州。

资料3:魏国长期占据汉土经济发展重心地区,如果蜀国据险自守,魏国无论在经济还是军事上必定发展得比蜀国快,到了那个时候,即使蜀国不起兵,魏国也一定会向蜀国下手。虽然说地形是蜀国天然的屏障,魏国攻不进来,蜀国也打不过去,这样拉锯陷入持久战,蜀国终将会因为后方补给问题而被拖累。

实现国家统一是刘备的遗志,诸葛亮为了实现先帝遗志,在战略后方日益巩固的情况下决定出师伐魏。但刘后主却昏庸无能,听信奸佞,成了北伐的后顾之忧。在这种情况下,诸葛亮完成了这篇《出师表》。

说明:给学生交流所查阅的资料得机会,但学生所找资料相对较杂。上面的材料是需要学生必须了解的材料。这是诸葛亮与刘备交流的语境。)

二、结合书下注释疏通文意,有感情地朗读课文。

1.梳理诸葛亮“言”的内容。

(明确:三点建议:广开言路,赏罚分明、亲贤远佞。追忆往事:三顾茅庐、白帝城托孤。)

2.有感情地朗读课文,体会“言”承载的情感。

(预设:从全文624 字的文章,先后13 次提到“先帝”,对先帝知遇之恩的感激之情

溢于言表。7次提到“陛下”,12次提到“臣”,以为人臣者谦卑的姿态,提出自己的想法,循循善诱,不失分寸。)

三、品读课文,体会诸葛亮是怎样“言”的。

1.从词语角度,体会诸葛亮是怎样“言”的。

诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏,臣不胜受恩感激。

这些句子的内容是诸葛亮为后主提出治国方面的具体建议。诸葛亮反复使用“宜” “不宜”,明确指出了怎样做好,怎样做不好。这样“言”,语重心长,表达自己作为长辈对后主的殷切期望,避免后主反感。

2.从句子的角度,体会诸葛亮是怎样“言”的。

(1)与《诫子书》中的句子比对阅读。

a. 非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

b.“不宜妄自菲薄”“宜付有司论其刑赏”“陛下亦宜自谋” ……

同是劝谏后辈,有何不同?为何有这样的不同?

(明确:《诫子书》是双重否定句,因为是告诫儿子,语气坚定,读来态度较强硬;“宜”“不宜”,语气委婉,态度柔和,因为是臣子对皇帝,既是情深教诲,又不失分寸。)

(2)品读下面一组句子,感受其中的表述特色。

a.诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

b.宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

c.陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言。

d.亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

(明确:诸葛亮反复借助“以”字引出阐释, “以”字所引出的内容为原因阐述,使得刘禅明白为什么提出这样的建议;运用两两对举的手法,也是既能明白表达自己的建议,还能让后主刘禅能真正领悟提出这样建议的原因。读来语气委婉熨帖,不觉刺耳,这样表述更能反映出诸葛亮的谆谆教导与良苦用心。

3.从内容的角度,体会诸葛亮是怎样“言”的。

(1)《出师表》中多次提到郭攸之、费祎、董允等朝廷重臣,勾画出来,思考诸葛亮为何不把这些语句放在一处说,而是一举再举呢?

(明确:这四句中,前两句是介绍其品德、才能,向陛下举荐,希望陛下亲近他们,信任他们,并指出任用的效果。“此皆良实,志虑忠纯”与“此悉贞良死节之臣”这两句看似重复,其实是一再强调,强调他们忠诚可靠有才干,告诉陛下重用时不必有后顾之忧。这样反复提及,目的是让后主刘禅有所触动。后两句甚至提出,如果他们不提好的建议,后主刘禅要责罚他们。言外之意,当他们提出好的建议之时,希望后主刘禅不至于推三阻四,不闻不视。两次强调,是要引起刘禅对他们建议的高度重视。四次细说,一再叮咛,看似啰嗦,实际是反复提醒,将“亲贤臣,远小人”落到实处。)

四、思考诸葛亮为什么这样“言”?

诸葛亮提出三条建议后,主要写自己的生平经历,这样写的意图是什么?

明确:追述这几件事情,一方面极力表达自己的“感激”和“忧叹”之情,表达效忠刘备父子的心愿,一方面,将出师与谏言沟通起来。

诸葛亮回忆自己本是一介平民,身份卑微,因感动于先帝的三顾之情才决定帮助先帝成就事业。讲述自己跟随先帝出世以来的所作所为,表达自己对先帝对后主的忠贞死节之心,既是自勉自励,也向后主坦言自己为了汉室夙兴夜寐,尽忠尽责——做的这一切皆是为了不辜负先帝的知遇之恩和托孤之情。帮助后主收复汉室河山,使后主得以“还于旧都”。这样预防小人惑主,打消后主的顾虑,增加后主对自己的信任。

五、小结:

诸葛亮既有政治家的眼光,又有军事家的头脑,面对愚顽昏庸的后主,他侃侃陈词,对其晓之以理,动之以情,明之以德,同时又对自己的身份准确定位,严守君臣之礼。选择得体的语言、得体的句式、得体的内容,增加后主对北伐的信心,达到劝谏的目的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读