7.3 重力 教案—2021—2022学年人教版八年级下学期物理(表格式)

文档属性

| 名称 | 7.3 重力 教案—2021—2022学年人教版八年级下学期物理(表格式) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-06-18 10:12:30 | ||

图片预览

文档简介

《重力》教学设计

摘要:本节课设计思路遵循“从生活走向物理,从物理走向社会”的设计理念,同时渗透“物理观念”、“科学思维”、“科学探究”、“科学态度与责任”的物理核心素养的培养。

关键词:八年级物理;教学设计;核心素养

【教材分析】《重力》是在学习了“力” 的基础上进行教学的。学生对重力的现象虽然司空见惯,但是理解肤浅,仅能从物体的“轻”“重”“落地”来理解重力的存在。这节课可通过一系列问题情景和实验情景的设置,激发学生积极思维,让学生利用大量的、具体的、感性的素材,从重力的方向、大小、作用点三个方面,感知重力、认识重力,为后续知识压强、浮力的学习打下基础。

【教学目标】

1.知道重力产生的原因,了解重力的重要性。

2.知道重力的方向,会用铅垂线检查桌面是否水平、立面是否竖直。

3.会用弹簧测力计测重力,理解重力大小跟质量的关系,记住g=9.8N/kg,并知道其含义。

4.知道重心的概念,知道重心的位置会影响物体的稳定性。

过程与方法

5.通过实验探究重力的大小和质量的关系,并学会分析处理数据的方法。

情感、态度与价值观

关注自然界中与重力有关的现象,领略自然现象中的道理和奥妙,体验物理的有趣和有用。

【教学重点与难点】

教学重点:重力的方向和重力的大小

通过合作探究实验,使学生理解“重力大小”跟质量的关系。将探究重点放在梳理实验方案,处理实验数据上,学生通过对实验数据的处理分析归纳出结论。

教学难点:重力的方向和重心

通过创设情景使学生认识“重力的方向”是“竖直向下”的,并且理解其含义。有效的突破了重力方向这一难点。

利用大量的实物素材让学生理解物体重心的位置,把抽象的重心具体到实物上,有效的突破了这一难点。

【教学资源】

分组实验器材:各种质量不同的食品,钩码,弹簧测力计;形状不用的薄纸板,尺子,小木棍。

演示实验器材:支架、水槽、铅垂线、水平仪(自制教具)、不倒翁、比萨斜塔模型(自制教具)等

【教学过程】

教学环节 教师活动 学生活动 说明

新课引入 播放一段生活中重力产生的现象 感受重力的存在 从生活中常见现象发现物理规律

一 重力的概念 引导学生用已有知识,归纳出重力的概念 培养学生分析概括能力,激发学生课后学习兴趣

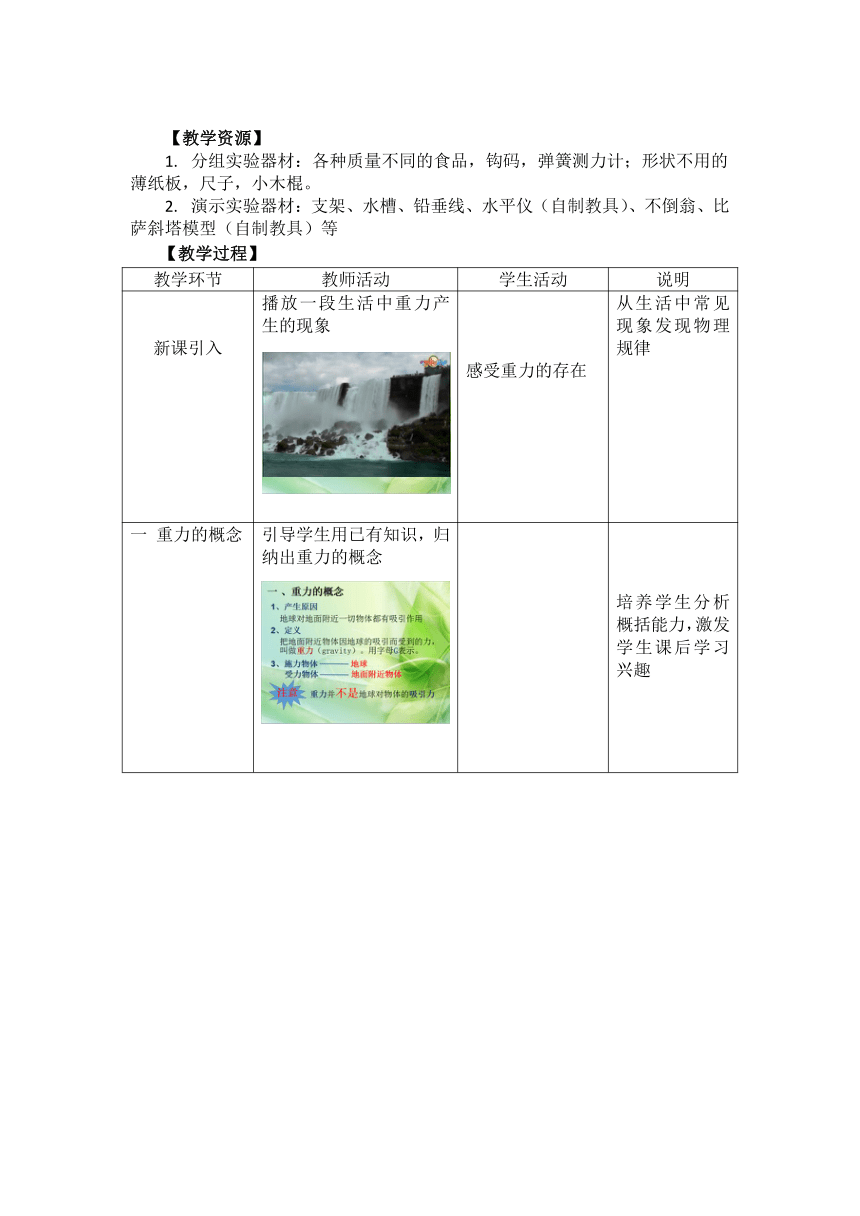

二 重力的方向把重力的方向显示出来重力的方向铅垂线的应用 观察小球自由落体频闪照片,找到把重力方向显示出来的办法发现重力的方向始终垂直水平面向下,即竖直向下利用身边器材自制铅垂线 培养学生解决问题的能力从物理走向生活

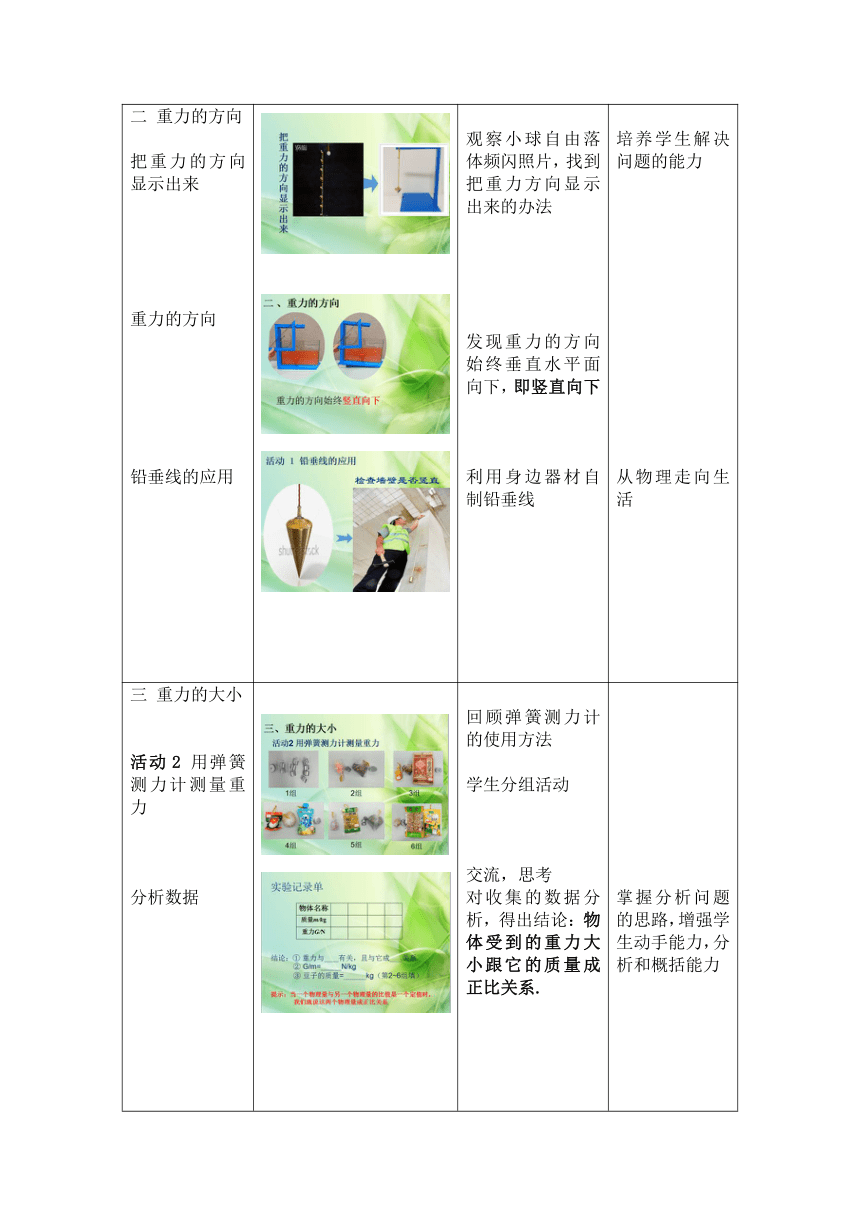

三 重力的大小活动2 用弹簧测力计测量重力分析数据分析与论证 回顾弹簧测力计的使用方法学生分组活动交流,思考对收集的数据分析,得出结论:物体受到的重力大小跟它的质量成正比关系.和老师一起归纳 掌握分析问题的思路,增强学生动手能力,分析和概括能力

四 物体的重心活动3 找重心重心的意义比萨斜塔增加物体的稳定性的方法 了解处理重力问题时,可以将物体看成一个点利用“悬挂法”或“支撑法”找到物体的重心不同物体的重心位置不同,重心不一定在物体上观察不倒翁演示比萨斜塔模型。归纳出提高稳定性的方法:1 增大物体底部的支撑面积2 降低重心位置 感受“等效法”从物理走向生活,将物理规律应用到生活实践中。

收获与感悟 引导学生分享自己本节课的收获与感悟。(包括:知识技能、能力方法、情感价值等) 与大家分享收获与感悟 培养学生养成总结知识和自我反馈意识

学以致用 铅垂线的应用 手工作业,利用铅垂线自制仪器 培养学生的创新能力。让学生体会从物理走向生活

板书设计 6.3重力一 产生二 方向竖直向下三 大小G=mg四 作用点重心

【教学反思】

(一)教学创新点

(1)课堂教学模式转变成我要学、我要做、我要说的学生探究型模式。

(2)让实验结论变得更严谨、可靠;使抽象的知识点通过实验变得有趣、生动。例如:利用地球仪从空间上去理解重力的方向。利用大量素材将抽象的概念具体化,有效突破本节课的难点。

(二)对学生能力的培养

(1)培养了学生的“物理观念”、“科学思维”、“科学探究”、“科学态度与责任”的物理核心素养的。

(2)设计实验,处理数据是科学探究的重要的环节,通过教师引导,培养学生设计实验,分析、处理数据的能力,为以后的探究活动打下基础。

(三)自身能力的提升

(1)更新了理念、转变了角色。通过设计这节课我充分了解新课程理念,对新课程有了自己更加深刻的体会。

(2)提高了自身的综合素质。在众多老师的帮助下,增强了自身自制教具,自制课件能力;创新能力,动手能力和实践能力都有很大提升。

摘要:本节课设计思路遵循“从生活走向物理,从物理走向社会”的设计理念,同时渗透“物理观念”、“科学思维”、“科学探究”、“科学态度与责任”的物理核心素养的培养。

关键词:八年级物理;教学设计;核心素养

【教材分析】《重力》是在学习了“力” 的基础上进行教学的。学生对重力的现象虽然司空见惯,但是理解肤浅,仅能从物体的“轻”“重”“落地”来理解重力的存在。这节课可通过一系列问题情景和实验情景的设置,激发学生积极思维,让学生利用大量的、具体的、感性的素材,从重力的方向、大小、作用点三个方面,感知重力、认识重力,为后续知识压强、浮力的学习打下基础。

【教学目标】

1.知道重力产生的原因,了解重力的重要性。

2.知道重力的方向,会用铅垂线检查桌面是否水平、立面是否竖直。

3.会用弹簧测力计测重力,理解重力大小跟质量的关系,记住g=9.8N/kg,并知道其含义。

4.知道重心的概念,知道重心的位置会影响物体的稳定性。

过程与方法

5.通过实验探究重力的大小和质量的关系,并学会分析处理数据的方法。

情感、态度与价值观

关注自然界中与重力有关的现象,领略自然现象中的道理和奥妙,体验物理的有趣和有用。

【教学重点与难点】

教学重点:重力的方向和重力的大小

通过合作探究实验,使学生理解“重力大小”跟质量的关系。将探究重点放在梳理实验方案,处理实验数据上,学生通过对实验数据的处理分析归纳出结论。

教学难点:重力的方向和重心

通过创设情景使学生认识“重力的方向”是“竖直向下”的,并且理解其含义。有效的突破了重力方向这一难点。

利用大量的实物素材让学生理解物体重心的位置,把抽象的重心具体到实物上,有效的突破了这一难点。

【教学资源】

分组实验器材:各种质量不同的食品,钩码,弹簧测力计;形状不用的薄纸板,尺子,小木棍。

演示实验器材:支架、水槽、铅垂线、水平仪(自制教具)、不倒翁、比萨斜塔模型(自制教具)等

【教学过程】

教学环节 教师活动 学生活动 说明

新课引入 播放一段生活中重力产生的现象 感受重力的存在 从生活中常见现象发现物理规律

一 重力的概念 引导学生用已有知识,归纳出重力的概念 培养学生分析概括能力,激发学生课后学习兴趣

二 重力的方向把重力的方向显示出来重力的方向铅垂线的应用 观察小球自由落体频闪照片,找到把重力方向显示出来的办法发现重力的方向始终垂直水平面向下,即竖直向下利用身边器材自制铅垂线 培养学生解决问题的能力从物理走向生活

三 重力的大小活动2 用弹簧测力计测量重力分析数据分析与论证 回顾弹簧测力计的使用方法学生分组活动交流,思考对收集的数据分析,得出结论:物体受到的重力大小跟它的质量成正比关系.和老师一起归纳 掌握分析问题的思路,增强学生动手能力,分析和概括能力

四 物体的重心活动3 找重心重心的意义比萨斜塔增加物体的稳定性的方法 了解处理重力问题时,可以将物体看成一个点利用“悬挂法”或“支撑法”找到物体的重心不同物体的重心位置不同,重心不一定在物体上观察不倒翁演示比萨斜塔模型。归纳出提高稳定性的方法:1 增大物体底部的支撑面积2 降低重心位置 感受“等效法”从物理走向生活,将物理规律应用到生活实践中。

收获与感悟 引导学生分享自己本节课的收获与感悟。(包括:知识技能、能力方法、情感价值等) 与大家分享收获与感悟 培养学生养成总结知识和自我反馈意识

学以致用 铅垂线的应用 手工作业,利用铅垂线自制仪器 培养学生的创新能力。让学生体会从物理走向生活

板书设计 6.3重力一 产生二 方向竖直向下三 大小G=mg四 作用点重心

【教学反思】

(一)教学创新点

(1)课堂教学模式转变成我要学、我要做、我要说的学生探究型模式。

(2)让实验结论变得更严谨、可靠;使抽象的知识点通过实验变得有趣、生动。例如:利用地球仪从空间上去理解重力的方向。利用大量素材将抽象的概念具体化,有效突破本节课的难点。

(二)对学生能力的培养

(1)培养了学生的“物理观念”、“科学思维”、“科学探究”、“科学态度与责任”的物理核心素养的。

(2)设计实验,处理数据是科学探究的重要的环节,通过教师引导,培养学生设计实验,分析、处理数据的能力,为以后的探究活动打下基础。

(三)自身能力的提升

(1)更新了理念、转变了角色。通过设计这节课我充分了解新课程理念,对新课程有了自己更加深刻的体会。

(2)提高了自身的综合素质。在众多老师的帮助下,增强了自身自制教具,自制课件能力;创新能力,动手能力和实践能力都有很大提升。