人教版高中语文必修三---11 《师说》课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修三---11 《师说》课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 524.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-19 00:01:06 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

韩 愈

三个关键词

唐宋八大家

古文运动

韩潮苏海

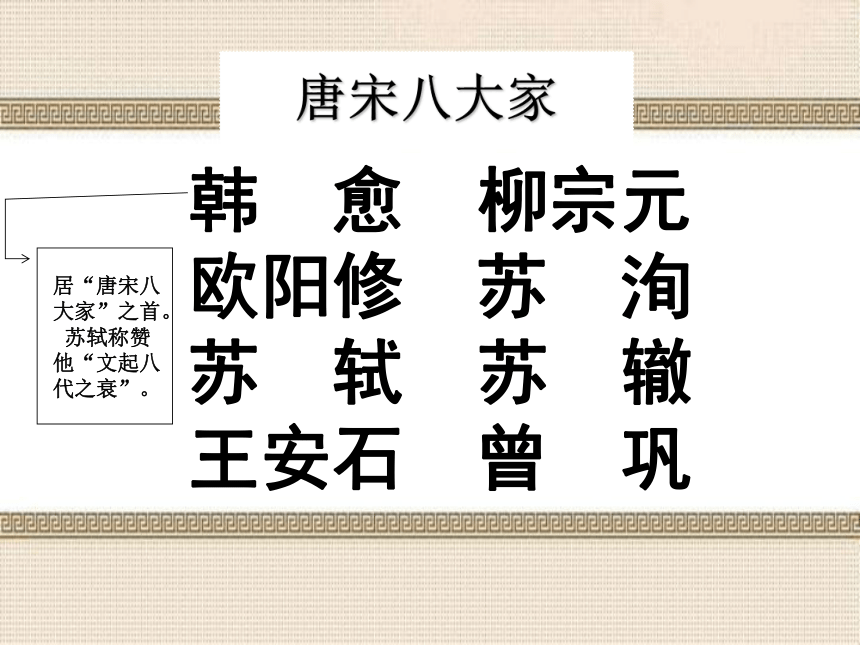

唐宋八大家

韩 愈 柳宗元 欧阳修 苏 洵 苏 轼 苏 辙 王安石 曾 巩

居“唐宋八大家”之首。

苏轼称赞他“文起八代之衰”。

古文运动是唐代文学史上的一次文学革新运动。它是针对六朝以来泛滥的浮靡文风而发起的。韩愈和柳宗元是这场运动的主将。他们主张文章要像先秦两汉散文那样“言之有物”,要阐发孔孟之道;反对六朝以来单纯追求形式美、内容贫乏的骈俪文章;主张语言要新颖。对那些“言之有物”的古文也要“师其意而不师其词”“言贵创新、词必己出”。经过这次古文运动,终于把文体从六朝以来的浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

指唐朝韩愈和宋朝苏轼的文章气势磅礴,如海如潮。这就明确指出了韩愈的散文风格——气势磅礴,汪洋恣肆,自由奔放,感情充沛。苏洵说“韩子之文,如大江大河,浑浩流转” 。(《上欧阳内翰第一书》)

说是一种议论文的文体,一般是陈述自己对事物的见解,可以先叙后议,也可夹叙夹议。比“论”要自由一些。初中学过《捕蛇者说》《马说》《爱莲说》都属这类文体。

唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。

柳宗元《答韦中立论师道书》

由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,做《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

抗颜:端正容颜。正正经经地做起老师来了。

指点使眼色,拉扯示意,并且添油加醋地污蔑他。

中国文化史上第一篇集中论述教师问题的不朽之作

——《师说》

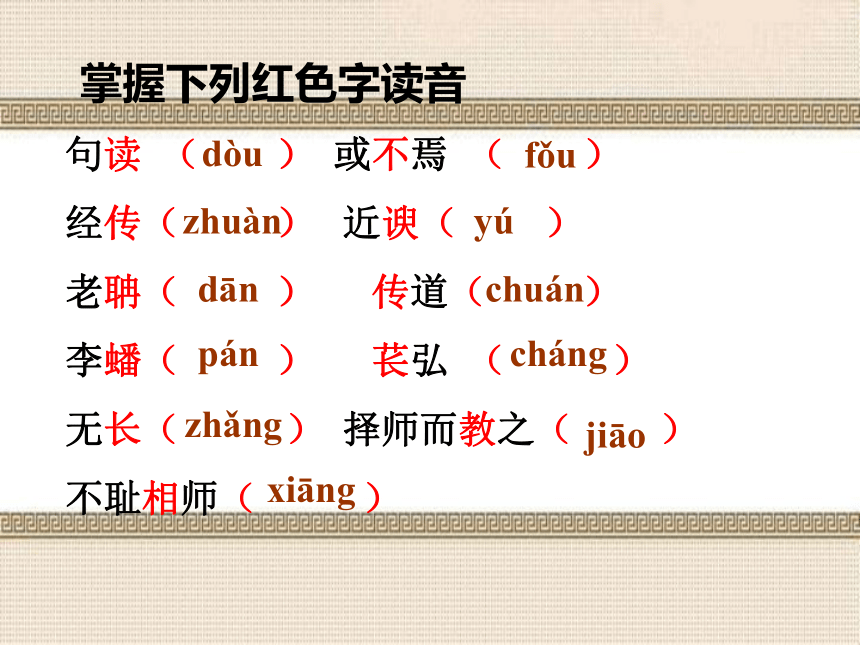

掌握下列红色字读音

句读 ( ) 或不焉 ( )

经传( ) 近谀( )

老聃( ) 传道( )

李蟠( ) 苌弘 ( )

无长( ) 择师而教之( )

不耻相师( )

dòu

fǒu

zhuàn

yú

dān

chuán

pán

cháng

zhǎng

jiāo

xiāng

1.师者,所以传道受业解惑也。

2.或师焉,或不焉。

通假字

受,通“授”,传授

不,通“否”,指不从师学习

古今异义字

1.古之学者必有师

古:求学的人 今:学术上有一定成就的人 2.小学而大遗

古:小的方面学习 今:小学学校教育

3.今之众人,其下圣人也亦远矣

古:普通人 今:很多人

4.吾从而师之

古:是两个词,动词“从”和连词“而”

今:合成一个连词,表示目的或结果

词类活用

1.吾从而师之/孔子师郯子

(名词的意动用法,以……为师)

2.于其身也,则耻师焉/不耻相师

(形容词的意动用法,以……为耻)

文言句式

1.判断句

师者,所以传道受业解惑也。

道之所存,师之所存也。

2.宾语前置句

句读之不知,惑之不解。

3.被动句

不拘于时

4.介宾后置句

而耻学于师。

1.古之学者必有师

2.吾师道也

3.吾从而师之

4.师道之不传也久矣

5.巫医乐师百工之人

6.九国之师逡巡而不敢进

1.名词,老师

2.动词,学习

3.意动用法,以……为师

4.动词,从师

5.名词,有专门技艺的人

6.名词,军队

一词多义现象

师

1.其闻道也固先乎吾

2.吾师道也

3.道相似也

4.师道之不传也久矣

5.余嘉其能行古道

道理

道理

道德学问

风尚

风尚

道

1.吾从而师之

2.巫医乐师百工之人

3.师道之不复,可知矣

4.句读之不知

5.填然鼓之

6.蚓无爪牙之利

7.项伯乃夜驰之沛公军

1.代词,他

2.指示代词,这些,这类

3.结构助词,取消独立性

4.宾语前置标志。

5.音节衬字

6.助词,定语后置的标志

7.动词,到、往

之

1.其为惑也,终不解矣

2.夫庸知其年之先后生于吾乎

3.其皆出于此乎

4.其可怪也欤

5.余亦悔其随之而不得极夫游之乐

1.指示代词,那些

2.代词,他们的

3.语气副词,表猜测,大概

4.加重语气

5.自己

其

1.于其身也,则耻师焉

2.师不必贤于弟子

3.不拘于时,学于余

4.青,取之于蓝,而青于蓝

从;比

对于

比

被;向

问题

探究

一、这篇文章为谁而作?

赠给自己的学生李蟠

“李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。”

二、作《师说》赠李蟠的原因是什么?

① 李蟠好古文,六艺经传皆通习之

② 他不拘于时,学于余

③ 能行古道

三、古人的从师之道是什么?

古之学者必有师

圣人无常师

师者,所以传道解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?

孔子曰:三人行必有我师。

四、择师的原则是什么?(用原文话回答)

是故无贵无贱,无长无

少,道之所存,师之所

存也。

是故弟子不必不如师,师不

必贤于弟子

五、当时的社会从师风气怎么样?

师道之不传也久矣、耻学于师

正反对比论证

对象 从师的态度 结果 观点

1

2

3

今众人

古圣人

于其子

于其身

巫医乐师百工之人

士大夫之族

“耻学于师”

“从师而问”

“愚益愚”

“圣益圣”

择师而教之

耻师

小 学

大 遗

不耻相师

曰师曰弟子……群聚而笑之

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

通过正反对比,论证了从师学习的重要性。

批判

小结

第一段:提出中心论点(道理论证)

第二段:论证中心论点(对比论证)

第三段:论证中心论点(举例论证)

第四段:说明写作本文的缘由和目的。

背诵线索提示

观点(“古之学者必有师”)——

师的作用(“师者,所以传道受业解惑也”)—— 为何从师(“人非生而知之者”)——

择师的态度(“生乎吾前”)——

择师的标准(“道之所存”)——

三组对比(古之圣人从师,今之众人耻学;其身耻师,替子择师;“巫医乐师百工之人”“士大夫之族”)——

新师道观(“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”)——

写作缘由。

归纳小结

三点崭新的、进步的“师道”思想

◆ 师是“传道受业解惑”的人。

◆人人都可以为师,只要具有那样的能力 。

◆师和弟子的关系是相对的,某一方面比我好,在这一方面他就是我的师。

拓展延伸

除李蟠外,韩愈此文还送给哪些人的?

耻学于师的士大夫阶层

不尊重老师的现代人

作业

1.背诵全文。

2.这篇文章,作者批判的锋芒直指那些以“士大夫”为代表的耻学于师的人。但通篇文章并没有出现“批判”等这样的字眼,我们怎样从文章的字里行间读出作者的疾心痛首、批判之情呢?

3.欣赏视频资料:品读韩愈《师说》

韩 愈

三个关键词

唐宋八大家

古文运动

韩潮苏海

唐宋八大家

韩 愈 柳宗元 欧阳修 苏 洵 苏 轼 苏 辙 王安石 曾 巩

居“唐宋八大家”之首。

苏轼称赞他“文起八代之衰”。

古文运动是唐代文学史上的一次文学革新运动。它是针对六朝以来泛滥的浮靡文风而发起的。韩愈和柳宗元是这场运动的主将。他们主张文章要像先秦两汉散文那样“言之有物”,要阐发孔孟之道;反对六朝以来单纯追求形式美、内容贫乏的骈俪文章;主张语言要新颖。对那些“言之有物”的古文也要“师其意而不师其词”“言贵创新、词必己出”。经过这次古文运动,终于把文体从六朝以来的浮艳的骈文中解放出来,奠定了唐宋实用散文的基础。

指唐朝韩愈和宋朝苏轼的文章气势磅礴,如海如潮。这就明确指出了韩愈的散文风格——气势磅礴,汪洋恣肆,自由奔放,感情充沛。苏洵说“韩子之文,如大江大河,浑浩流转” 。(《上欧阳内翰第一书》)

说是一种议论文的文体,一般是陈述自己对事物的见解,可以先叙后议,也可夹叙夹议。比“论”要自由一些。初中学过《捕蛇者说》《马说》《爱莲说》都属这类文体。

唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。

柳宗元《答韦中立论师道书》

由魏晋氏以下,人益不事师。今之世不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,做《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

抗颜:端正容颜。正正经经地做起老师来了。

指点使眼色,拉扯示意,并且添油加醋地污蔑他。

中国文化史上第一篇集中论述教师问题的不朽之作

——《师说》

掌握下列红色字读音

句读 ( ) 或不焉 ( )

经传( ) 近谀( )

老聃( ) 传道( )

李蟠( ) 苌弘 ( )

无长( ) 择师而教之( )

不耻相师( )

dòu

fǒu

zhuàn

yú

dān

chuán

pán

cháng

zhǎng

jiāo

xiāng

1.师者,所以传道受业解惑也。

2.或师焉,或不焉。

通假字

受,通“授”,传授

不,通“否”,指不从师学习

古今异义字

1.古之学者必有师

古:求学的人 今:学术上有一定成就的人 2.小学而大遗

古:小的方面学习 今:小学学校教育

3.今之众人,其下圣人也亦远矣

古:普通人 今:很多人

4.吾从而师之

古:是两个词,动词“从”和连词“而”

今:合成一个连词,表示目的或结果

词类活用

1.吾从而师之/孔子师郯子

(名词的意动用法,以……为师)

2.于其身也,则耻师焉/不耻相师

(形容词的意动用法,以……为耻)

文言句式

1.判断句

师者,所以传道受业解惑也。

道之所存,师之所存也。

2.宾语前置句

句读之不知,惑之不解。

3.被动句

不拘于时

4.介宾后置句

而耻学于师。

1.古之学者必有师

2.吾师道也

3.吾从而师之

4.师道之不传也久矣

5.巫医乐师百工之人

6.九国之师逡巡而不敢进

1.名词,老师

2.动词,学习

3.意动用法,以……为师

4.动词,从师

5.名词,有专门技艺的人

6.名词,军队

一词多义现象

师

1.其闻道也固先乎吾

2.吾师道也

3.道相似也

4.师道之不传也久矣

5.余嘉其能行古道

道理

道理

道德学问

风尚

风尚

道

1.吾从而师之

2.巫医乐师百工之人

3.师道之不复,可知矣

4.句读之不知

5.填然鼓之

6.蚓无爪牙之利

7.项伯乃夜驰之沛公军

1.代词,他

2.指示代词,这些,这类

3.结构助词,取消独立性

4.宾语前置标志。

5.音节衬字

6.助词,定语后置的标志

7.动词,到、往

之

1.其为惑也,终不解矣

2.夫庸知其年之先后生于吾乎

3.其皆出于此乎

4.其可怪也欤

5.余亦悔其随之而不得极夫游之乐

1.指示代词,那些

2.代词,他们的

3.语气副词,表猜测,大概

4.加重语气

5.自己

其

1.于其身也,则耻师焉

2.师不必贤于弟子

3.不拘于时,学于余

4.青,取之于蓝,而青于蓝

从;比

对于

比

被;向

问题

探究

一、这篇文章为谁而作?

赠给自己的学生李蟠

“李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。”

二、作《师说》赠李蟠的原因是什么?

① 李蟠好古文,六艺经传皆通习之

② 他不拘于时,学于余

③ 能行古道

三、古人的从师之道是什么?

古之学者必有师

圣人无常师

师者,所以传道解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?

孔子曰:三人行必有我师。

四、择师的原则是什么?(用原文话回答)

是故无贵无贱,无长无

少,道之所存,师之所

存也。

是故弟子不必不如师,师不

必贤于弟子

五、当时的社会从师风气怎么样?

师道之不传也久矣、耻学于师

正反对比论证

对象 从师的态度 结果 观点

1

2

3

今众人

古圣人

于其子

于其身

巫医乐师百工之人

士大夫之族

“耻学于师”

“从师而问”

“愚益愚”

“圣益圣”

择师而教之

耻师

小 学

大 遗

不耻相师

曰师曰弟子……群聚而笑之

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

通过正反对比,论证了从师学习的重要性。

批判

小结

第一段:提出中心论点(道理论证)

第二段:论证中心论点(对比论证)

第三段:论证中心论点(举例论证)

第四段:说明写作本文的缘由和目的。

背诵线索提示

观点(“古之学者必有师”)——

师的作用(“师者,所以传道受业解惑也”)—— 为何从师(“人非生而知之者”)——

择师的态度(“生乎吾前”)——

择师的标准(“道之所存”)——

三组对比(古之圣人从师,今之众人耻学;其身耻师,替子择师;“巫医乐师百工之人”“士大夫之族”)——

新师道观(“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”)——

写作缘由。

归纳小结

三点崭新的、进步的“师道”思想

◆ 师是“传道受业解惑”的人。

◆人人都可以为师,只要具有那样的能力 。

◆师和弟子的关系是相对的,某一方面比我好,在这一方面他就是我的师。

拓展延伸

除李蟠外,韩愈此文还送给哪些人的?

耻学于师的士大夫阶层

不尊重老师的现代人

作业

1.背诵全文。

2.这篇文章,作者批判的锋芒直指那些以“士大夫”为代表的耻学于师的人。但通篇文章并没有出现“批判”等这样的字眼,我们怎样从文章的字里行间读出作者的疾心痛首、批判之情呢?

3.欣赏视频资料:品读韩愈《师说》