人教版高中语文必修三---11 《师说》课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修三---11 《师说》课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-19 00:01:49 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

师说

韩愈

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

韩愈治学名联

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。《 进学解》

无题

李商隐

相见时难别亦难, 东风无力百花残。 春蚕到死丝方尽, 蜡炬成灰泪始干。 晓镜但愁云鬓改, 夜吟应觉月光寒。 蓬山此去无多路, 青鸟殷勤为探看。

韩愈(768一824)字退之,唐代著名文学家、哲学家、祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。他与柳宗元一起大力倡导古文运动,故与柳宗元齐名,并称“韩柳”。苏轼称他为“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家之首”。

韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石

韩愈是古文运动的倡导者,在文学史上,“古文”的概念是韩愈提出来的,是一种与内容空洞、重视词藻、堆砌典故、讲究对偶的骈文相对立的散文。它以儒家思想为基本内容,取法先秦两汉散文文法。

韩愈和柳宗元一起提出“文以载道”“文道结合”的观点。

“说”是一种议论文的文体,可以先叙后议,也可夹叙夹议。“说”与“议”相比,随便些。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

“师说”意思是:解说关于“从师”的道理。

《捕蛇者说》、《马说》、《爱莲说》等都属于“说”这种文体。

魏晋以来,社会上风行非学无师的风气,贵族子弟无论学业怎样,都有官可做,这种风气严重破坏了从师之道。韩愈写这篇文章,目的在于抨击时弊,抨击那些上层“士大夫之族”,大力宣扬从师的必要性和正确途径

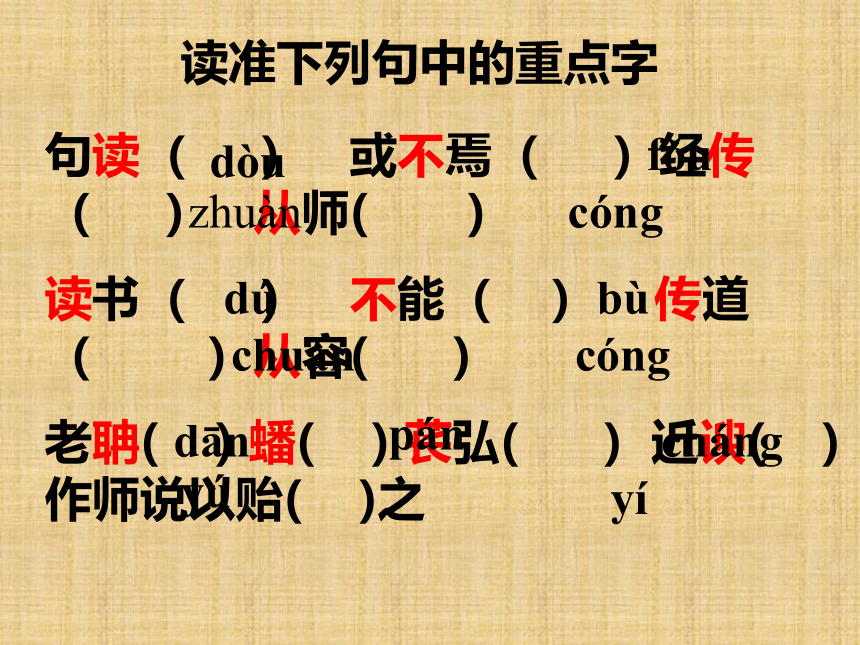

句读( ) 或不焉( )经传( ) 从师( )

读书( ) 不能( ) 传道( )从容( )

老聃( ) 蟠( ) 苌弘( ) 近谀( ) 作师说以贻( )之

dòu

fǒu

读准下列句中的重点字

zhuàn

cóng

dú

bù

chuán

cóng

dān

pán

cháng

yú

yí

阅读、思考、讨论

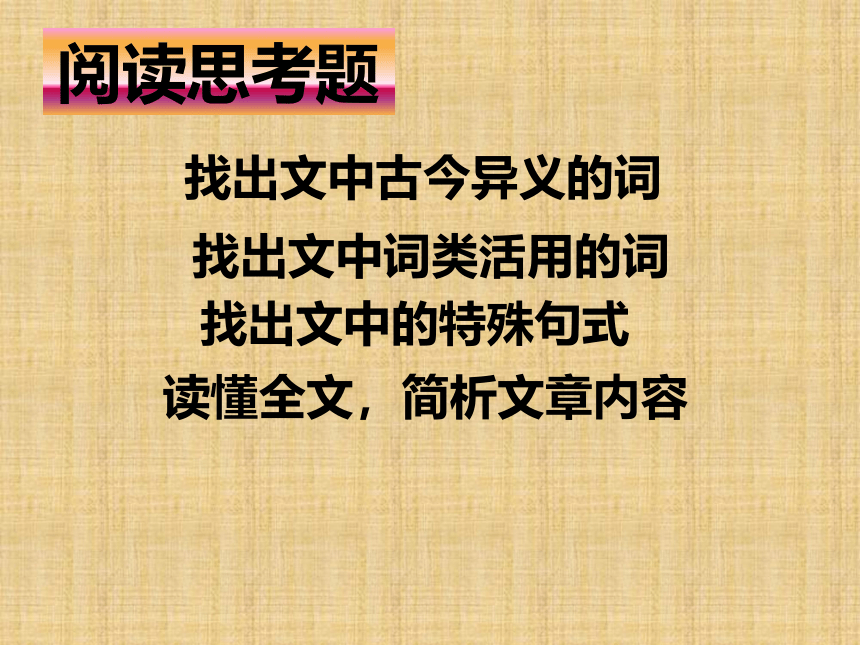

阅读思考题

找出文中古今异义的词

找出文中词类活用的词

找出文中的特殊句式

读懂全文,简析文章内容

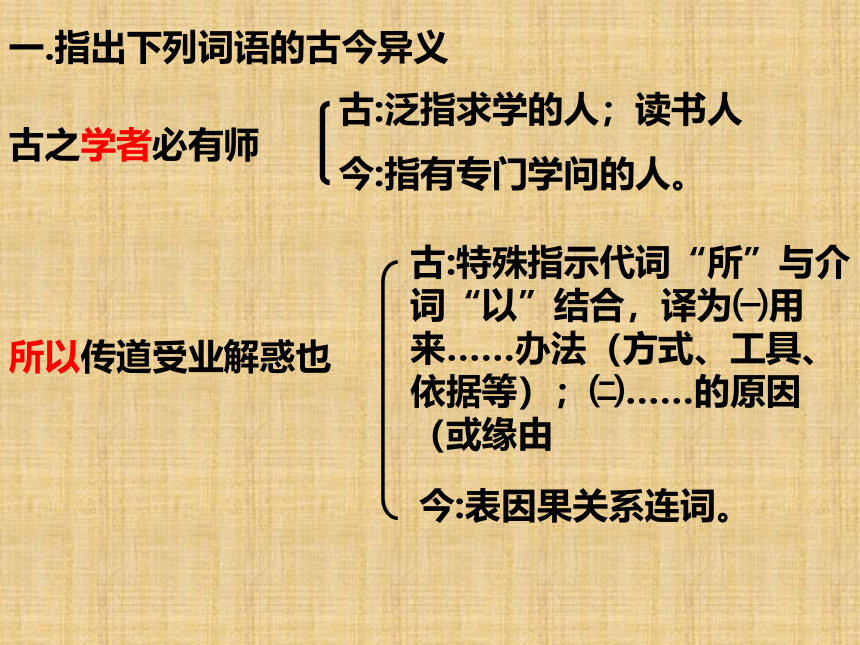

古之学者必有师

古:泛指求学的人;读书人

今:指有专门学问的人。

一.指出下列词语的古今异义

所以传道受业解惑也

古:特殊指示代词“所”与介词“以”结合,译为㈠用来……办法(方式、工具、依据等);㈡……的原因(或缘由

今:表因果关系连词。

无贵无贱,无长无少

古:无论,不论。

今:没有。

小学而大遗

古:①小的方面;②一般指研 究文字、训诂、音韵的学问。

今:对儿童、少年实施初等教育的学校。

句读之不知

古:句子停顿的地方

今:看字发出声音。

今之众人

古:一般人

今:许多的人。

二.解释下列多义词在各句中的含义

古之学者必有师

吾师道也

吾从而师之

师道之不传也久矣

巫医乐师百工之人

十年春,齐师伐我

名词,老师

动词,学习

意动用法,以……为师

动词,从师

名词,有专门技艺的人

名词,军队

师道之不传也久矣

所以传道授业解惑也

六艺经传皆通习之

朔气传金柝

舍相如广成传舍

动词,流传

动词,传授

名词,古代解释经书的书

动词,传递,传送

名词,客舍

惑而不从师

乃大惊,问所从来。

跟从。动词。

自,介词。

有碑仆道

吾师道也

师道之不传也久矣

策之不以其道

何可胜道也哉

道相似也

名词,道路

名词,道理

名词,风尚

名词,规律

动词,说

名词,道德学问

其下圣人也亦远矣

而耻学于师

小学而大遗

位卑则足羞

吾从而师之

吾师道也

三.指出下列词类活用现象

方位名词作动词,低于

意动用法,以……为耻

形容词作名词,小的方面,大的方面

意动用法,以……为羞

意动用法,以……为师

名词作动词,学习

四.指出下列特殊句式种类

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

宾语前置,“之”为提宾标志

不拘于时,学于余。

介宾短语后置

被动句式

整理思路

第一段

第二段

第三段

结构框图

第一段

提出中心论点:

正面阐述道理:

古之学者必有师。

1、从师的原因

古之学者必有师……人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

2、从师的标准

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

翻译语段中划横线的句子

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾後,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎!是故无贵无贱无长无少,道之所存,师之所存也。

译文:因此无论(地位)高低贵贱,没无论(年纪)大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方

1.此段与上一段是怎样联系的

通过针砭时弊,从反面论证第一段所提出的中心论点。

2.此段分论点是:

师道之不传也久矣! 欲人之无惑也难矣!

1、纵比:

古之圣人,从师而问; 今之众人,耻学于师。

2、自比:

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

3、横比:

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

其智乃反不能及

圣益圣,

愚益愚

小学而大遗

翻译语段中划横线的句子

嗟乎!师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

译文:因此,圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧,圣人之所以能成为圣人,愚人之所以能成为愚人,大概都出于这个(原因)吧

爱其子,择师而教之,於其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道、解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

译文:那孩子们的老师,是教他们(读)书,(帮助他们)学习断句的。不是我所说的能传授那些大道理,解决那些疑难问题的人。

巫医乐师百工之人,不耻相师,士大夫之族曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

译文:巫医、乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识竟反而赶不上(这些人)。真是令人奇怪啊!

第三段

1、作者用孔子的言行,阐述了什么观点?(本段分论点)

圣人无常师。

2、本段用的是 什么论证方法?

举例论证

3.本段和第二段、第一段有怎样的联系?

结构上和第二段形成对比

和第一段形成呼应

翻译语段中划横线的句子

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,必有我师。”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

译文:因此,学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长,如此罢了。

框图

段落

一

段意

阐述从师的道理

论点

二

评述当时不从师的不良风气。(反面论证)

分论点:

“师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。”

三

以历史事实证明 (正面论证)

分论点:

“圣人无常师。”

四

交代写作缘由,激励后学者。

结论:号召“不拘于时能行古道”

中心论点:

“古之学者必有师”

师 说

批判耻学于师

提倡尊师重道

师说

从师的必要性

学者必有师 择师的态度:无论少长贵贱

择师的标准:道之所存,

师之所存

今昔对比

批判耻师 父子对比

(破) 贵贱对比

圣人无常师 孔子从师而学(言、行)

写作缘由

(立)

(立)

小作文

谈谈老师的作用

师说

韩愈

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

韩愈治学名联

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。《 进学解》

无题

李商隐

相见时难别亦难, 东风无力百花残。 春蚕到死丝方尽, 蜡炬成灰泪始干。 晓镜但愁云鬓改, 夜吟应觉月光寒。 蓬山此去无多路, 青鸟殷勤为探看。

韩愈(768一824)字退之,唐代著名文学家、哲学家、祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,又称“韩吏部”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。他与柳宗元一起大力倡导古文运动,故与柳宗元齐名,并称“韩柳”。苏轼称他为“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家之首”。

韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石

韩愈是古文运动的倡导者,在文学史上,“古文”的概念是韩愈提出来的,是一种与内容空洞、重视词藻、堆砌典故、讲究对偶的骈文相对立的散文。它以儒家思想为基本内容,取法先秦两汉散文文法。

韩愈和柳宗元一起提出“文以载道”“文道结合”的观点。

“说”是一种议论文的文体,可以先叙后议,也可夹叙夹议。“说”与“议”相比,随便些。

“说”,古义为陈述和解说,因而对这类文体,都可按“解说……的道理”来理解。

“师说”意思是:解说关于“从师”的道理。

《捕蛇者说》、《马说》、《爱莲说》等都属于“说”这种文体。

魏晋以来,社会上风行非学无师的风气,贵族子弟无论学业怎样,都有官可做,这种风气严重破坏了从师之道。韩愈写这篇文章,目的在于抨击时弊,抨击那些上层“士大夫之族”,大力宣扬从师的必要性和正确途径

句读( ) 或不焉( )经传( ) 从师( )

读书( ) 不能( ) 传道( )从容( )

老聃( ) 蟠( ) 苌弘( ) 近谀( ) 作师说以贻( )之

dòu

fǒu

读准下列句中的重点字

zhuàn

cóng

dú

bù

chuán

cóng

dān

pán

cháng

yú

yí

阅读、思考、讨论

阅读思考题

找出文中古今异义的词

找出文中词类活用的词

找出文中的特殊句式

读懂全文,简析文章内容

古之学者必有师

古:泛指求学的人;读书人

今:指有专门学问的人。

一.指出下列词语的古今异义

所以传道受业解惑也

古:特殊指示代词“所”与介词“以”结合,译为㈠用来……办法(方式、工具、依据等);㈡……的原因(或缘由

今:表因果关系连词。

无贵无贱,无长无少

古:无论,不论。

今:没有。

小学而大遗

古:①小的方面;②一般指研 究文字、训诂、音韵的学问。

今:对儿童、少年实施初等教育的学校。

句读之不知

古:句子停顿的地方

今:看字发出声音。

今之众人

古:一般人

今:许多的人。

二.解释下列多义词在各句中的含义

古之学者必有师

吾师道也

吾从而师之

师道之不传也久矣

巫医乐师百工之人

十年春,齐师伐我

名词,老师

动词,学习

意动用法,以……为师

动词,从师

名词,有专门技艺的人

名词,军队

师道之不传也久矣

所以传道授业解惑也

六艺经传皆通习之

朔气传金柝

舍相如广成传舍

动词,流传

动词,传授

名词,古代解释经书的书

动词,传递,传送

名词,客舍

惑而不从师

乃大惊,问所从来。

跟从。动词。

自,介词。

有碑仆道

吾师道也

师道之不传也久矣

策之不以其道

何可胜道也哉

道相似也

名词,道路

名词,道理

名词,风尚

名词,规律

动词,说

名词,道德学问

其下圣人也亦远矣

而耻学于师

小学而大遗

位卑则足羞

吾从而师之

吾师道也

三.指出下列词类活用现象

方位名词作动词,低于

意动用法,以……为耻

形容词作名词,小的方面,大的方面

意动用法,以……为羞

意动用法,以……为师

名词作动词,学习

四.指出下列特殊句式种类

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

宾语前置,“之”为提宾标志

不拘于时,学于余。

介宾短语后置

被动句式

整理思路

第一段

第二段

第三段

结构框图

第一段

提出中心论点:

正面阐述道理:

古之学者必有师。

1、从师的原因

古之学者必有师……人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

2、从师的标准

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

翻译语段中划横线的句子

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾後,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎!是故无贵无贱无长无少,道之所存,师之所存也。

译文:因此无论(地位)高低贵贱,没无论(年纪)大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方

1.此段与上一段是怎样联系的

通过针砭时弊,从反面论证第一段所提出的中心论点。

2.此段分论点是:

师道之不传也久矣! 欲人之无惑也难矣!

1、纵比:

古之圣人,从师而问; 今之众人,耻学于师。

2、自比:

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

3、横比:

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

其智乃反不能及

圣益圣,

愚益愚

小学而大遗

翻译语段中划横线的句子

嗟乎!师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

译文:因此,圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧,圣人之所以能成为圣人,愚人之所以能成为愚人,大概都出于这个(原因)吧

爱其子,择师而教之,於其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道、解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

译文:那孩子们的老师,是教他们(读)书,(帮助他们)学习断句的。不是我所说的能传授那些大道理,解决那些疑难问题的人。

巫医乐师百工之人,不耻相师,士大夫之族曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

译文:巫医、乐师和各种工匠这些人,君子们不屑一提,现在他们的见识竟反而赶不上(这些人)。真是令人奇怪啊!

第三段

1、作者用孔子的言行,阐述了什么观点?(本段分论点)

圣人无常师。

2、本段用的是 什么论证方法?

举例论证

3.本段和第二段、第一段有怎样的联系?

结构上和第二段形成对比

和第一段形成呼应

翻译语段中划横线的句子

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:“三人行,必有我师。”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

译文:因此,学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到的道理有早有晚,学问技艺各有专长,如此罢了。

框图

段落

一

段意

阐述从师的道理

论点

二

评述当时不从师的不良风气。(反面论证)

分论点:

“师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。”

三

以历史事实证明 (正面论证)

分论点:

“圣人无常师。”

四

交代写作缘由,激励后学者。

结论:号召“不拘于时能行古道”

中心论点:

“古之学者必有师”

师 说

批判耻学于师

提倡尊师重道

师说

从师的必要性

学者必有师 择师的态度:无论少长贵贱

择师的标准:道之所存,

师之所存

今昔对比

批判耻师 父子对比

(破) 贵贱对比

圣人无常师 孔子从师而学(言、行)

写作缘由

(立)

(立)

小作文

谈谈老师的作用