部编版语文七年级下册第四单元知识梳理 课件 (共65张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级下册第四单元知识梳理 课件 (共65张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-19 10:26:49 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

第四单元

基础知识梳理

第四单元

修身正己

14 叶圣陶先生二三事

一、课文文体:散文

二、作者介绍 张中行,原名张璇,学名张璿,河北香河人,著名学者、哲学家、散文家,“燕园三老”之一。主要从事语文、古典文学及思想史的研究。曾参加编写《汉语课本》《古代散文选》等。与季羡林、金克木合称“燕园三老”。季羡林先生称赞他为“高人、逸人、至人、超人”。

三、题目解读

叶圣陶(1894年—1988年),原名叶绍钧,字秉臣、圣陶,江苏苏州人,现当代作家、教育家、编辑家,有“优秀的语言艺术家”之称。代表作有童话集《稻草人》,长篇小说《倪焕之》等。

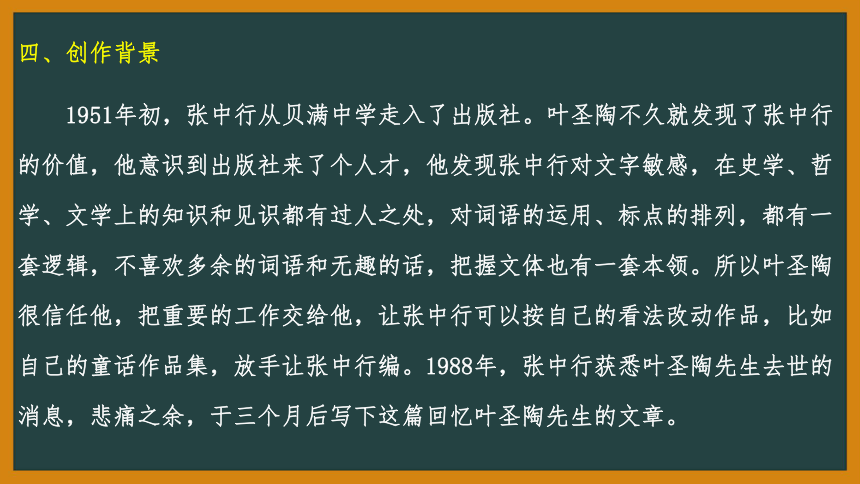

四、创作背景

1951年初,张中行从贝满中学走入了出版社。叶圣陶不久就发现了张中行的价值,他意识到出版社来了个人才,他发现张中行对文字敏感,在史学、哲学、文学上的知识和见识都有过人之处,对词语的运用、标点的排列,都有一套逻辑,不喜欢多余的词语和无趣的话,把握文体也有一套本领。所以叶圣陶很信任他,把重要的工作交给他,让张中行可以按自己的看法改动作品,比如自己的童话作品集,放手让张中行编。1988年,张中行获悉叶圣陶先生去世的消息,悲痛之余,于三个月后写下这篇回忆叶圣陶先生的文章。

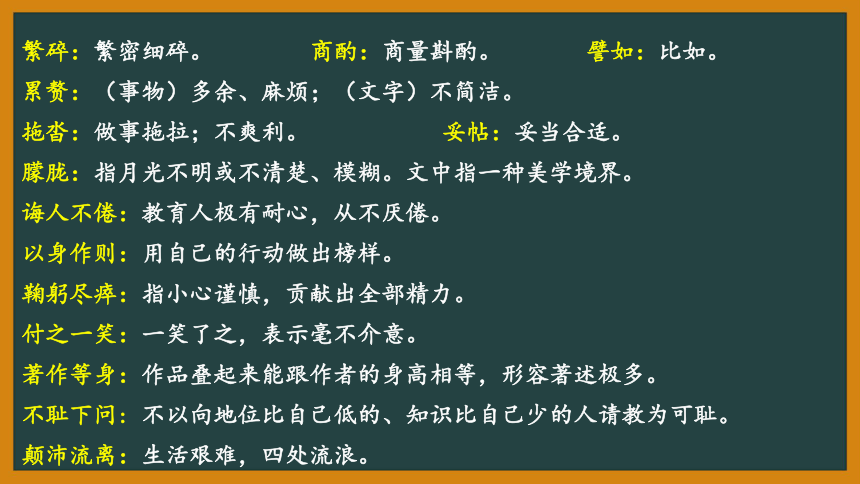

繁碎:繁密细碎。 商酌:商量斟酌。 譬如:比如。

累赘:(事物)多余、麻烦;(文字)不简洁。

拖沓:做事拖拉;不爽利。 妥帖:妥当合适。

朦胧:指月光不明或不清楚、模糊。文中指一种美学境界。

诲人不倦:教育人极有耐心,从不厌倦。

以身作则:用自己的行动做出榜样。

鞠躬尽瘁:指小心谨慎,贡献出全部精力。

付之一笑:一笑了之,表示毫不介意。

著作等身:作品叠起来能跟作者的身高相等,形容著述极多。

不耻下问: 不以向地位比自己低的、知识比自己少的人请教为可耻。

颠沛流离:生活艰难,四处流浪。

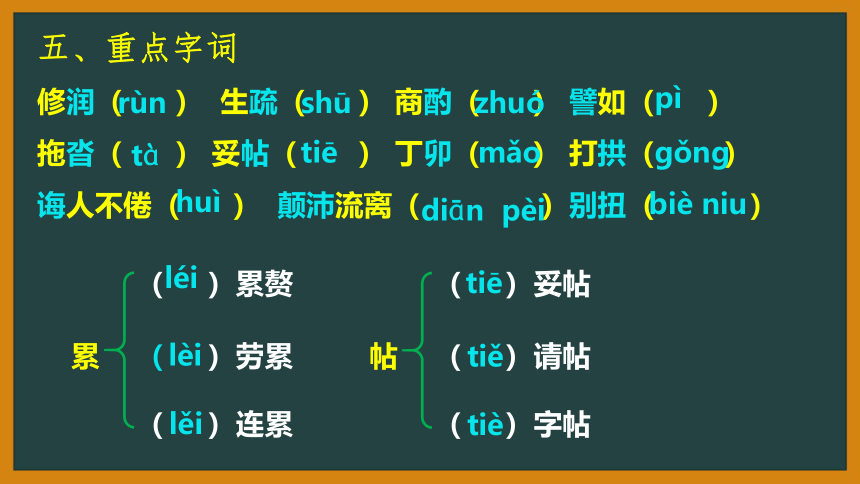

修润( ) 生疏( ) 商酌( ) 譬如( )

拖沓( ) 妥帖( ) 丁卯( ) 打拱( )

诲人不倦( ) 颠沛流离( )别扭( )

累

( )累赘

( )劳累

( )连累

léi

lèi

lěi

帖

( )妥帖

( )请帖

( )字帖

tiē

tiě

tiè

rùn

shū

zhuó

pì

tà

tiē

mǎo

gǒng

huì

diān pèi

五、重点字词

biè niu

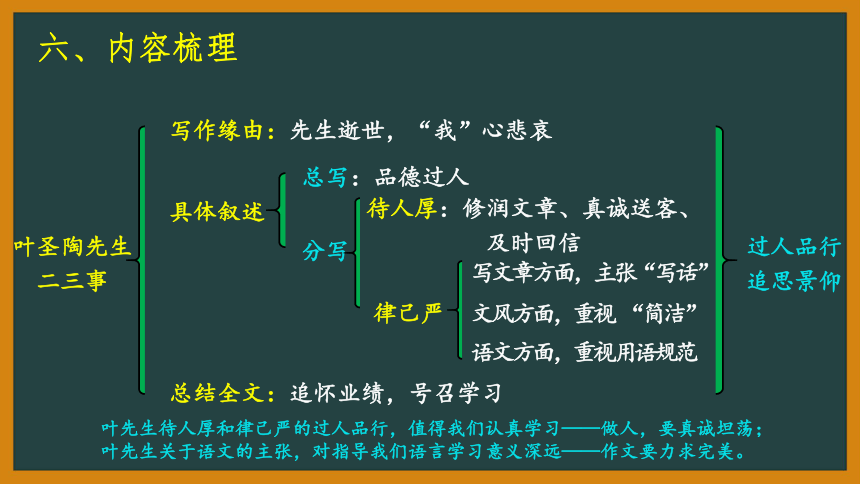

叶圣陶先生二三事

写作缘由:先生逝世,“我”心悲哀

具体叙述

总结全文:追怀业绩,号召学习

总写:品德过人

过人品行

追思景仰

分写

待人厚:修润文章、真诚送客、 及时回信

律己严

写文章方面,主张“写话”

文风方面,重视 “简洁”

语文方面,重视用语规范

叶先生待人厚和律己严的过人品行,值得我们认真学习——做人,要真诚坦荡;

叶先生关于语文的主张,对指导我们语言学习意义深远——作文要力求完美。

六、内容梳理

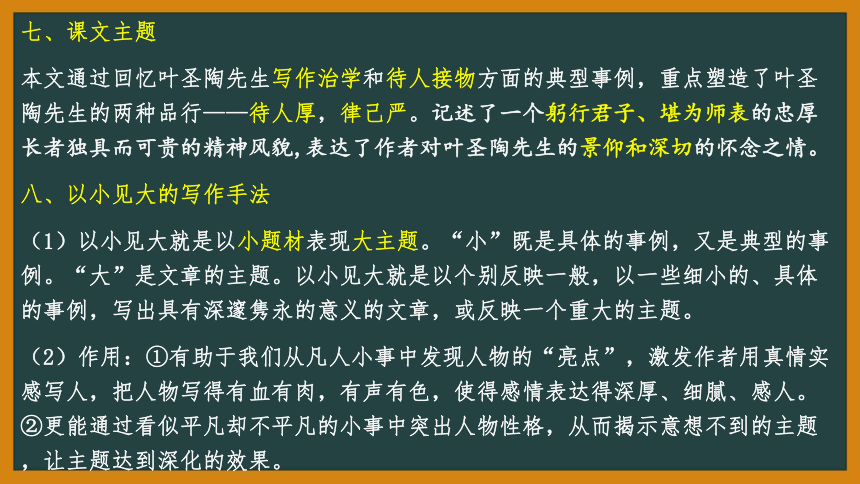

七、课文主题

本文通过回忆叶圣陶先生写作治学和待人接物方面的典型事例,重点塑造了叶圣陶先生的两种品行——待人厚,律己严。记述了一个躬行君子、堪为师表的忠厚长者独具而可贵的精神风貌,表达了作者对叶圣陶先生的景仰和深切的怀念之情。

八、以小见大的写作手法

(1)以小见大就是以小题材表现大主题。“小”既是具体的事例,又是典型的事例。“大”是文章的主题。以小见大就是以个别反映一般,以一些细小的、具体的事例,写出具有深邃隽永的意义的文章,或反映一个重大的主题。

(2)作用:①有助于我们从凡人小事中发现人物的“亮点”,激发作者用真情实感写人,把人物写得有血有肉,有声有色,使得感情表达得深厚、细腻、感人。②更能通过看似平凡却不平凡的小事中突出人物性格,从而揭示意想不到的主题,让主题达到深化的效果。

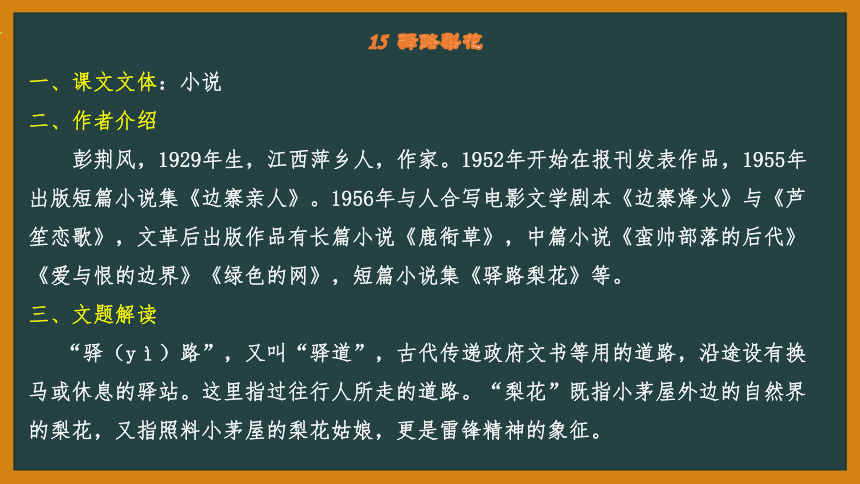

15 驿路梨花

一、课文文体:小说

二、作者介绍

彭荆风,1929年生,江西萍乡人,作家。1952年开始在报刊发表作品,1955年出版短篇小说集《边寨亲人》。1956年与人合写电影文学剧本《边寨烽火》与《芦笙恋歌》,文革后出版作品有长篇小说《鹿衔草》,中篇小说《蛮帅部落的后代》《爱与恨的边界》《绿色的网》,短篇小说集《驿路梨花》等。

三、文题解读

“驿(yì)路”,又叫“驿道”,古代传递政府文书等用的道路,沿途设有换马或休息的驿站。这里指过往行人所走的道路。“梨花”既指小茅屋外边的自然界的梨花,又指照料小茅屋的梨花姑娘,更是雷锋精神的象征。

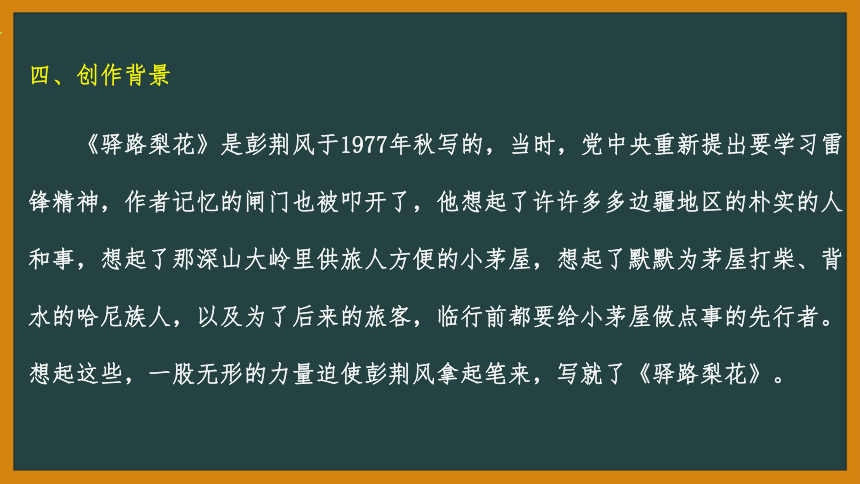

四、创作背景

《驿路梨花》是彭荆风于1977年秋写的,当时,党中央重新提出要学习雷锋精神,作者记忆的闸门也被叩开了,他想起了许许多多边疆地区的朴实的人和事,想起了那深山大岭里供旅人方便的小茅屋,想起了默默为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客,临行前都要给小茅屋做点事的先行者。想起这些,一股无形的力量迫使彭荆风拿起笔来,写就了《驿路梨花》。

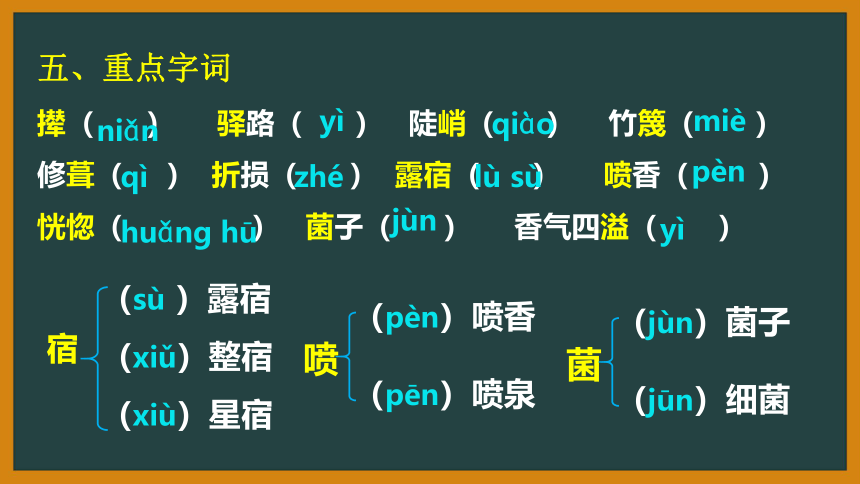

五、重点字词

撵( ) 驿路( ) 陡峭( ) 竹篾( )

修葺( ) 折损( ) 露宿( ) 喷香( )

恍惚( ) 菌子( ) 香气四溢( )

niǎn

yì

qiào

qì

zhé

lù sù

pèn

huǎng hū

jùn

yì

宿

(sù )露宿

(xiǔ)整宿

(xiù)星宿

喷

(pèn)喷香

(pēn)喷泉

菌

(jùn)菌子

(jūn)细菌

miè

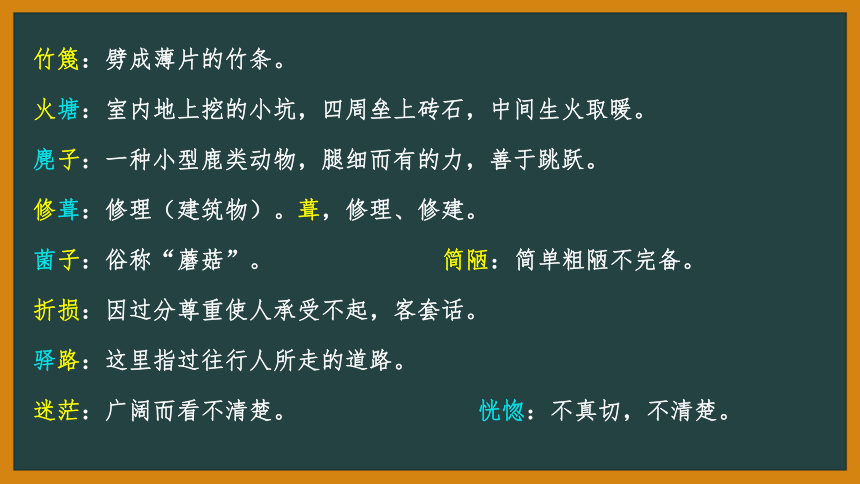

竹篾:劈成薄片的竹条。

火塘:室内地上挖的小坑,四周垒上砖石,中间生火取暖。

麂子:一种小型鹿类动物,腿细而有的力,善于跳跃。

修葺:修理(建筑物)。葺,修理、修建。

菌子:俗称“蘑菇”。 简陋:简单粗陋不完备。

折损:因过分尊重使人承受不起,客套话。

驿路:这里指过往行人所走的道路。

迷茫:广阔而看不清楚。 恍惚:不真切,不清楚。

根

苗

花

雷锋精神

解放军修建小屋

梨花姑娘照料小屋

梨花妹妹照料小屋

瑶族老人送粮食

“我”和老余修葺小屋

驿路梨花处处开

雷锋精神代代传

六、课文结构

七、课文主题

小说通过描述哀牢山深处一所小茅屋的故事,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、开花、发扬光大的动人情景,再现了西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的淳朴民风,歌颂了互帮互助的良好社会风貌。

八,题目特点

“驿路梨花”这一题目将形式与内容、梨花的自然美与人物的心灵美巧妙联系起来。引用南宋诗人陆游的诗句,吸引了读者,也是全文的线索,既写出了在哀牢山那偏远、冷寂的深山老林中小茅屋边上盛开的梨花的美丽,又暗喻了梨花小姑娘的纯洁、美丽,象征助人为乐的雷锋精神的发扬光大,揭示了人们相互关怀的崇高道德风尚。

16 最苦与最乐

一、课文文体:议论文

二、作者介绍 梁启超(1873—1929),字卓如,号任公,别号饮冰室主人、饮冰子、哀时客、中国之新民、自由斋主人等。汉族,广东新会人。中国近代维新派代表人物,学者。中国近代史上著名的政治活动家、启蒙思想家、资产阶级宣传家、教育家、史学家和文学家。戊戌维新运动领袖之一。著有《中外纪闻》,著作大多收入《饮冰室合集》。

三、创作背景

痛苦与快乐,是人类永恒的思考话题。对此哲人志士有不少精彩的论述,平常百姓也有许多深刻的思考。思想家梁启超以他的远见卓识和以天下为己任的情怀,站在儒家的进取精神和佛家的超凡智慧的高度,道出了自己对痛苦和快乐的理解。

四、文体知识——议论文

议论文的三要素:

论点:作者对事物或问题所持的见解、主张。

论据:证明论点的理由根据。

论证:运用论据证明论点的过程和方法。

论据分为事实论据和道理论据两类。

常见的论证方法有:举例论证、道理论证(引用论证)、

比喻论证和对比论证。

议论文分为立论文和驳论文。

立论文的一般结构方式是:提出问题——分析问题——解决问题三部分。

提出问题就是引出论述中心,

提出论点;分析问题就是摆出论据来证明论点;

解决问题就是得出结论。

论证的常见结构形式有:

并列式,段落层次间是平行并列的关系;

层进式,各部分之间是层进关系,即层层深入,步步推进;

总分式,论证的层次是总论和分论的关系,或先总后分,或先分后总 或先总后分再总。

驳论文的一般结构方式是:摆靶子——摆实质——论危害——作结论(正面论点)。

五、重点字词

揽( ) 契约( ) 达观( ) 循环( )

监督( ) 排解( )

卸却( ) 悲天悯人( )

1ǎn

qì

guān

jiān dū

pái jiě

xiè què

mǐn

xún

主

( )主意

( )主要

zhú

zhǔ

属

( )凡属

( )属文

shǔ

zhǔ

观

( )达观

( )道观

ɡuān

ɡuàn

达观:对人生的遭际想得开看得透。

契约:相关各方共同订立并遵守的条约文书。

如释重负:像放下重担那样。形容紧张心情过去以后的轻松愉快。

悲天悯人:指哀叹时世的艰难,怜惜人们的痛苦。

如释重负:好像放下了沉重的负担。

海阔天空:形容大自然的广阔,也比喻想象或说话毫无拘束,漫无边际。

心安理得:自信事情做得合理,心里很坦然。

任重道远:担子很重,路程又长,比喻责任重大。

无入而不自得:语出《礼记·中庸》。意思是,君子无论处在什么境遇都能保持安然自得。

负责任是人生最大的痛苦,尽责任是人生最大的快乐。

(中心论点)

负责任是人生

最大的痛苦

(分论点1)

尽责任是人生最大的快乐(分论点2)

人生当勇于负责,

而不能逃避责任

(结论)

1、贫老失意死不是最苦

2、最大的痛苦是负了未了 的责任

3、负责任情况及痛苦状态

引证法:古语、俗语、名言

道理论证

对比论证

当勇于负责

不能逃避

六、结构梳理

七、课文主题

这篇议论文运用精辟严密的论证、凝练流畅的语言,从最苦与最乐两个方面谈人生的责任,告诫我们:人生在世,必须对家庭、社会、国家以及自己尽到应尽的责任,这样才能得到真正的快乐。文章思想深刻,格调高雅,既有儒家的进取精神,又有佛家的超凡智慧,表现了作者的远见卓识和以天下为己任的情怀。

七、课文主题

这篇议论文运用精辟严密的论证、凝练流畅的语言,从最苦与最乐两个方面谈人生的责任,告诫我们:人生在世,必须对家庭、社会、国家以及自己尽到应尽的责任,这样才能得到真正的快乐。文章思想深刻,格调高雅,既有儒家的进取精神,又有佛家的超凡智慧,表现了作者的远见卓识和以天下为己任的情怀。

17 短文两篇·陋室铭

一、课文文体:散文

二、作者介绍

刘禹锡(772—842),字梦得,洛阳(今属河南)人,唐代文学家。和柳宗元交谊甚厚,世称“刘柳”;晚年与白居易唱和,世称“刘白”。白居易称之为“诗豪”。有《刘梦得文集》传世。著名的诗作有《竹枝词》《西塞山怀古》《秋词》《江南春》《浪淘沙》等。

三、文体知识

铭:铭是古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体,这种文体一般都是用韵的。与说、表、记并称古代议论性四大文体。

四、故事背景

刘禹锡因参加当时的政治革新运动而得罪了当朝权贵,被贬至安徽和州县当一名小小的通判。可是,和州知县是个势利之徒,他见刘禹锡贬官而来,百般刁难。半年时间,知县强迫刘禹锡搬了三次家,面积一次比一次小,最后仅是斗室。刘禹锡看到这位势利眼的狗官实在欺人太甚,遂愤然提笔写下这篇超凡脱俗、情趣高雅的《陋室铭》,并请人刻在石碑上,立在门前。

五、读准字音

惟吾德馨(xīn) 苔 (tái)痕 鸿儒(rú) 案牍(dú)

陋室铭

设喻引题

点明题旨

陋室不陋

具体描述

类比引用

名贤自况

山 水

仙 龙

比喻

陋室

德馨

类比

引出主旨

清幽淡雅的环境(景)

博学儒雅的友人(人)

脱俗高雅的生活(事)

反向

立意

诸葛庐、子云亭

孔子云:何陋之有?

高洁傲岸的情操

安贫乐道的情趣

托物言志

点睛之笔

六、结构梳理

七、文言词义

(一)重点词语

1.有仙则名。 2.有龙则灵。

3.斯是陋室。

4.惟吾德馨。

5.谈笑有鸿儒。

6.往来无白丁。

7.无丝竹之乱耳。

8.无案牍之劳形。

9.何陋之有?

10.调素琴。

名:出名

灵:神异

斯:这。 陋室:简陋的屋子

德馨:品德高尚。 馨,香气。

鸿儒:博学的人。 鸿,大。

白丁:平民。指没有功名的人。

丝:指弦乐器。竹:指管乐器。 乱:使……受到打扰。

案牍:官府文书。形:形体,躯体。

何:什么。

调:调弄 。素琴:不加装饰的琴

1.古今异义

①惟吾德馨 古义: 今义:

②谈笑有鸿儒 古义: 今义:

③可以调素琴 古义: 今义:

④无丝竹之乱耳 古义: 今义:

⑤无案牍之劳形 古义: 今义:

2.一词多义

①何陋之有

②无丝竹之乱耳

指品德高尚;

芳香。

大;

书信,鸿雁。

指弹奏;

调动。

奏乐的声音;

丝绸和竹子。

形体、躯体;

形状。

助词,表宾语前置,不译。

助词,用于主谓语之间,取消句子的独立性,不译。

3.词类活用

①有仙则名

②苔痕上阶绿

③草色入帘青

④无丝竹之乱耳

⑤无案牍之劳形

名词用作动词,出名。

名词用作动词,长到上面。

名词用作动词,染上青色。

形容词的使动用法,使……受到打扰。

形容词的使动用法,使……劳累。

1.文的中心句(统领全文的句子):

2.文中写出室外环境之优雅的句子:

3.文中写出室中人交往之贤雅的句子:

4.文中写出室中事情趣之高雅的句子:

5.文中体现出作者心静如水不受干扰的句子:

6.文中在描写室中生活的时候,应用虚实结合手法的句子:可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。其中实写的部分是:

虚写部分是:

7.作者使用类比手法,与名贤自比的句子是:

8.彻底否认“陋室之陋”,起画龙点睛作用的句子:

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:“何陋之有 ”

八、内容理解

诵读点拨

陋室铭 (唐·刘禹锡)

山/不在高,有仙/则名。水/不在深,有龙/则灵。斯是/陋室,惟吾/德馨。苔痕/上阶绿,草色/入帘青。谈笑/有/鸿儒,往来/无/白丁。可以/调/素琴,阅/金经。无/丝竹/之乱耳,无/案牍/之劳形。南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭。孔子/云:“何陋/之有?”

文学、文体常识:

①本文选自《刘禹锡集》,作者刘禹锡,字梦得,唐代文学家。有“诗豪”的美誉。他与白居易合称“刘白”,与柳宗元并称“刘柳”,作品集《刘宾客集》、《刘梦得集》。

②刘禹锡的诗歌名句:

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。《竹枝词》

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。《秋词》

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。《酬乐天扬州初逢席上见赠》

③铭:古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。一般用韵。

④本文的韵脚是:名、灵、馨、青、丁、经、形、亭 韵母是:inɡ

山/不在高,有仙/则名。水/不在深,有龙/则灵。斯是/陋室,惟吾/德馨。

重点词句及翻译

1【名】:出名,有名

2【灵】:神异

3【斯】:这

4【陋室】:简陋的屋子。

5【惟】:只

6【吾】:我,这里指住屋的人自己。

7【德馨】:指品德高尚。

【馨】:能散布很远的香气,这里指德行美好。

【翻译】

山不一定要高,

有仙人(居住)就有名了。

水不一定要深,

有龙(居住)就显得神异了。

这是简陋的屋舍,

只因我(住屋的人)的品德美好(就不感到简陋了)。

苔痕/上阶绿,草色/入帘青。谈笑/有/鸿儒,往来/无/白丁。可以/调/素琴,阅/金经。

重点词句及翻译

8【苔痕上阶绿,草色入帘青】:苔痕蔓延到台阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上青色。 上:长到。入:映入 9【鸿儒】:博学的人。鸿:大。

10【白丁】:平民。指没有功名的人。

11【调素琴】:弹琴。调:调弄。素琴:不加装饰的琴。

12【金经】: 指佛经。(佛经用泥金书写)。

【翻译】

苔痕蔓延到台阶上,

使台阶都绿了;

草色映入竹帘,

使室内染上青色。

说说笑笑的是博学的人,

来来往往的没有平民。

可以弹奏素朴的古琴,

浏览珍贵的佛经。

无/丝竹/之乱耳,无/案牍/之劳形。南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭。孔子/云:“何陋/之有?”

重点词句及翻译

13【无丝竹之乱耳,无案牍之劳形】没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的文书劳神伤身。丝,指弦乐器 竹,指管乐器 案牍,指官府文书。 形,形体、躯体 乱,使……受到扰乱 劳,使……劳累

14【南阳诸葛庐】:诸葛亮隐居南阳住的草庐。

15【西蜀子云亭】:扬子云在西蜀的屋舍。

16【何陋之有】:语出《论语·子罕》(“君子居之,何陋之有?”)意思是,有什么简陋的呢? 之,宾语前置的标志,无义。

【翻译】

没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府公文劳神伤身。

它好比南阳诸葛亮的茅庐,西蜀扬雄的草玄亭。

孔子说:“有什么简陋的呢?”

本文虽只有81字,但句式整齐,音韵和谐,文字优美而富有意蕴。全文可以分为三层。

第一层(从开头至“惟吾德馨”):以类比的方式开头,引出的主旨,也为后面歌颂陋室埋下了伏笔。

第二层(“苔痕上阶绿”至“无案牍之劳形”):描写居室环境与日常生活。

第三层(“南阳诸葛庐”至“何陋之有”):运用类比手法,连举三位古人来证明“陋室”不陋。

运用托物言志和类比的方法,通过对陋室的描绘和赞美,传达出作者的情感和志向,作者乐于过一种远离世俗纷扰、恬淡闲适的高雅生活,甘于淡泊、不为物役、安贫乐道,并以古代贤士自况,表明自己高洁的志趣和高尚的情操,充满了自信与豪情。

整 体 感 知

1、 文章开头运用了什么写法,有什么作用?

以比喻起兴,类比的写法 “山”和“水”比喻陋室,“仙”和“龙”比喻品德高尚的人。 以有仙之山和有龙之水来类比陋室,说明陋室也具有“名”与“灵”的性质,自然引出本文“斯是陋室,惟吾德馨”的主旨,也为后面歌颂陋室埋下了伏笔。

2.围绕陋室,作者是从哪几个方面对其进行描写的?其目的是什么?

作者从居住环境(清幽淡雅)、交往人物(博学儒雅)、日常生活(脱俗高雅)三个方面来写。

目的是突出陋室高雅(陋室不陋),为“何陋之有”作张本,与主旨“惟吾德馨”相呼应。

问 答 题

3.“苔痕上阶绿,草色入帘青”可以说是写景中的经典之句,请从意境、修辞、炼字或表达效果等方面任选其一,评论这个对偶句。

①(意境)这两句话写出了满眼绿色,青葱一片的清幽雅致的陋室环境。衬托出室主人朴素高雅的品德志趣。

②(修辞炼字)这两句运用对偶的修辞手法,对仗工整,音韵和谐。“上”“入”二字,生动传神,运用拟人化的手法,以动写静,不仅写出了环境的恬静,雅致,也使景物有生气,突出了陋室环境的生机盎然。流露了作者的喜爱之情。一“绿”一“青”,色彩清丽,衬托出陋室环境的清新幽雅,以景色之雅突出“陋室”不陋。

4.文中两次提到音乐,“调素琴”“无丝竹之乱耳”,一实一虚相互配合,对表现主题有何作用?

前者说喜欢音乐,暗示作者情趣高雅,后者指灯红酒绿的不悦之声,暗示作者不同黑暗势力同流,从正反两个方面深化主题。

5、作者以古代名贤自况的语句是哪几句?具有怎样的作用?

①“南阳诸葛庐,西蜀子云亭。”

②作者运用类比,以古代名贤自况,表明“陋室”的主人也具有古代名贤的志趣和抱负。

6.文章结尾引用孔子的话作为结语有什么深意?

引用孔子的话,更具有雄辩的力量。一方面暗含以“君子”自居的意思,另一方面巧妙地回应了开头“惟吾德馨”一句——陋室不陋关键在于“君子居之”,即本文开头所说的“惟吾德馨”。

7、用反问句提出“何陋之有”的依据是什么?

行文中主要是从以下四个方面证明:

人品高尚,“惟吾德馨”一句便足以说明;

景色清幽,“苔痕上阶绿,草色入帘青”,写出了幽雅、恬静的景致;

来人不俗, 谈笑间来往的均为鸿儒,而无白丁;

情趣高雅, 可以调素琴、阅金经,无尘世之嘈杂。

8.本文短小精炼,仅81字却数次引用典故,请你说说这种写法有怎样的妙处?

作者以诸葛亮和扬雄自比,表明自己是具有高尚品德的人,具有古代名贤的志趣和抱负;结尾引用孔子的话用反问的形式呼应前文“斯是陋室,惟吾德馨”,画龙点睛,深化主题。

9、文中有两处运用了类比手法,试简要分析。

①“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵”类比“斯是陋室,惟吾德馨”说明陋室也可借高尚之士散发芬芳,旨在突出“惟吾德馨”。

②“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”类比“陋室”。指出此室可以与古代名贤的居室比美,作者以古代名贤自况,表明自己也有与他们一样的志趣和抱负。

10.本文表面是为陋室作铭,实则是表达自己的心志,通过阅读,你感受到作者怎样的情操?由此可见作者是怎样的人?

①表达作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。不为物役,不与世俗同流合污的高尚节操。

②作者是一个不受世俗羁绊、淡泊名利、品德高尚、博学儒雅、生活情趣高雅,安贫乐道之人。

10、本文的语言有哪些特点?请简要概括

文辞蕴藉,语言精辟。采用大量的修辞方法,对偶工整,对比鲜明。互相映衬,虚实相生,引经据典,言志如诗。

11、在物质生活日益丰富的今天,你如何看待作者所表达的“惟吾德馨”的道德情操?

“惟吾德馨”是古人淡泊名利、修身养性的最高境界,是古人对道德情操的最高追求。在物质生活日益丰富的今天,物质生活越丰富,越容易形成奢靡之风,享乐之风。因此,提高自己的品德修养就更加重要了。即便不能左右他人,也要独善其身,也就是“惟吾德馨”。我们不应该忘记美好的品行,应努力追求高尚的精神生活,多参加有意义的活动,多阅读健康的书籍,开阔视野,陶冶情操。

12、概括本文主旨

作者通过对陋室居室的描绘,极力形容“陋室”不陋,表达了作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

17 短文两篇·爱莲说

一、课文文体:议论文

二、作者介绍

周敦颐(1017—1073),字茂叔,道州营道(今湖南道县)人,北宋哲学家,是学术界公认的理学派开山鼻祖。他用故乡营道濂溪给自己的书堂命名为“濂溪书堂”,世称“濂溪先生”。与李宽、韩愈、张栻、黄干、朱熹、李士真,并称为“石鼓七贤”。著有《周元公集》《太极图说》《通书》等。《爱莲说》选自《周敦颐集》。

三、文体知识

“说”,古代一种议论性的文体,大多是就一事、一物或种现象抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,有波澜起伏,篇幅一般不长,跟现代杂文颇为相似。

《爱莲说》就是说说爱好莲花的问题。

四、写作背景

周敦颐任职南康郡时,曾率属下在府署东侧开辟一四十余丈宽的莲池(后被称为“爱莲池”),池中建“赏莲池”,南北曲桥连岸。夏 秋之交,莲花盛开,清香扑鼻。作者触景生情, 写下《爱莲说》,借花述志。

五、读准字音

蕃 fán 淤yū泥 濯 zhuó清涟 lián 亵 xiè玩 鲜 xiǎn

噫 yī 不蔓màn不枝

菊

(鲜)

牡丹

(众)

莲

(独)

敬重

厌恶

赞美

隐逸者

富贵者

君 子

(正衬)

(反衬)

(突出)

物托

志言

志向高洁

隐居避世

贪慕荣华

追名逐利

不慕名利

洁身自好

不慕名利、洁身自好的人生态度

六、重点词语

1.甚蕃 ( ) 2.陶渊明独爱菊 ( )

3.出淤泥而不染 ( )

4.濯清涟而不妖 ( ) ( ) ( )

5.不蔓不枝 ( )

6.香远益清 ( ) 7.亭亭净植 ( )( )

8.可远观而不可亵玩焉 ( )

9.予谓菊 ( )( ) 10.花之君子者也 ( )

11.陶后鲜有闻 ( ) 12.宜乎众矣 ( )

多

只

沾染(污秽)

洗

水波

艳丽

名词用作动词,横生藤蔓, 旁生枝茎

更加

耸立的样子

立

靠近赏玩。亵:亲近而不庄重

我

认为

品德高尚的人

少

应当

1.古今异义

①惟吾德馨 古义: 今义:

②谈笑有鸿儒 古义: 今义:

③可以调素琴 古义: 今义:

④无丝竹之乱耳 古义: 今义:

⑤无案牍之劳形 古义: 今义:

2.一词多义

①何陋之有

②无丝竹之乱耳

指品德高尚;

芳香。

大;

书信,鸿雁。

指弹奏;

调动。

奏乐的声音;

丝绸和竹子。

形体、躯体;

形状。

助词,表宾语前置,不译。

助词,用于主谓语之间,取消句子的独立性,不译。

一词多义

①水陆草木之花

予独爱莲之出淤泥

②香远益清

可远观而不可亵玩焉

③濯清涟而不妖

香远益清

词类活用

①不蔓不枝

②香远益清

助词,的。

用于主谓之间,取消句子的独立性。

形容词用作动词,远播。

形容词,距离远。

清澈

清芬

蔓、枝:名词用作动词,生藤蔓、生枝茎。

远:形容词用作动词,远播。

1、《爱莲说》中咏莲名句(予独爱莲的原因):

2、陶渊明独爱菊的原因的句子是:

3、世人甚爱牡丹的原因的句子是:

4、《爱莲说》中用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自许的句子是:

5、“与近朱者赤,近墨者黑”意思相反的一句是:

6、比喻君子通达事理,行为方正,因而美名远扬的句子是:

7、比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩的句子是

8、表现作者慨叹指引甚少的句子是:

9、文中最能概括(高度概括)莲花高贵品质的句子(主旨)是:

10、用感叹语气写出作者对当时不正当世风的批判态度的句子是:

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖

中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

菊,花之隐逸者也。

牡丹,花之富贵者也。

出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

中通外直,不蔓不枝,香远益清。

亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

莲之爱,同予者何人?

莲,花之君子者也。

牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——诵读及文学常识

爱莲说 (北宋:周敦颐)

水陆草木/之花,可爱者 / 甚蕃。晋陶渊明/ 独爱菊。自 / 李唐来,世人/甚爱牡丹。予/独爱/莲之出淤泥而/不染,濯清涟/而不妖,中通/外直,不蔓/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可/亵玩焉。

予/谓菊,花之/隐逸者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也。噫!菊之爱,陶后/鲜有闻;莲之爱,同予者/何人?牡丹/之爱,宜乎/众矣。

1《爱莲说》选自《周敦颐集》,作者周敦颐,字茂叔,号濂溪,道州营道县(今湖南道县)人,人称濂溪先生,是北宋时著名的哲学家,“元公”是他的谥号。形成濂溪学派,是北宋五子之一,中国儒家理学思想的开山鼻祖,其理学思想在中国哲学史上起到了承前启后的作用。著有

《太极图说》《通书》。

2.说,是古代的一种议论性文体,也称杂说,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想。写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,讲究波澜起伏,篇幅一般不长,与现代杂文颇为相似。

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,

1【蕃】多 2【陶渊明】一名潜,字元亮,浔阳柴桑人,东晋诗人 3【独】只 4【李唐】指唐朝。唐朝的皇帝姓李,所以称为“李唐”。

5【淤泥】河沟、池塘里积存的污泥

6【染】沾染(污秽)。

7【濯清涟而不妖】经过清水洗涤但不显得妖艳。濯,洗。涟,水波 。妖,艳丽。

爱莲说—— 重点词句及翻译

【翻译】

水上、地上各种草木的花,值得喜爱的有很多。晋代的陶渊明只爱菊花。自从唐朝以来,世人很喜欢牡丹。我唯独喜爱莲——它从淤泥里生长出来,却不沾染污秽;它经过在清水洗涤,但不显得妖艳;

中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

8【中通外直】(莲的柄)内部贯通,外部笔直。 通,贯通 直,挺直。 9【不蔓(màn)不枝】不横生藤蔓,不旁生枝茎。蔓、枝,都是名词用作动词 10【香远益清】香气远闻更加清芬。益:更,更加。 11【亭亭净植】洁净地挺立。 亭亭:耸立的样子。 植:竖立。 12【亵(xiè)玩】靠近赏玩。亵:亲近而不庄重。 13【焉】语气词

爱莲说—— 重点词句及翻译

【翻译】

(它的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎;香气远闻更加清芬;它笔直洁净地立在水中,(只)可以从远处观赏,却不能靠近去玩弄啊。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

14【隐逸】隐居避世。这里是说菊花不与别的花争奇斗艳。

15【君子】指品德高尚的人。

16【噫(yī)】:叹词,表示感慨。相当于现代汉语的“唉”。

17【菊之爱】对菊花的喜爱。

18【鲜(xiǎn)】少。

19【同予者何人】像我一样的还有什么人呢?

20【宜乎众矣】应当人很多了。 宜:应当。

爱莲说—— 重点词句及翻译

【翻译】

我认为,菊花是花中的隐士,牡丹是花中的富贵者,莲是花中的君子。唉!对于菊花的喜爱,陶渊明以后很少听到了。对于莲的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,那应当人很多了!

《爱莲说》是我国古代散文之精品。全文119字,结构严谨,笔意超越,言简意赅,情景交融。

本文通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞高洁的品格,从而表现了作者洁身自爱的高洁人格,以及对追名逐利的世态的厌恶。文章分为两大部分,

前一部分是对莲高洁的形象铺排描绘,

后一部分则揭示了莲的喻义,并以莲自况,抒发了作者内心的真实情感。第二部分,作者对三种花象征的不同品性进行了比较和品评。在作者眼里,三种花都具有象征不同人群的意义。莲花近于菊,却不像菊那样逃避现实,更不像牡丹,以富贵媚人,从俗从众,莲花出于污浊现实而不受沾染,受清水洗濯而不显妖冶,实为百花丛中的君子。到篇末,作者进而对“爱”做出评价:“噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人 牡丹之爱,宜乎众矣。”这里运用感叹的方式含蓄地表明了自己的人生态度:既不愿像陶渊明那样消极避世,又不愿像世人那种追逐功名富贵,他要在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德。“爱莲”即爱君子之德--这是本文的主旨。

爱莲说—— 整体感知

爱莲说——内容理解

作者用”菊”和”牡丹”来作正衬和反衬,表达自己洁身自好,不慕名利的生活态度,含蓄而突出地表达了文章的主旨。

2作者描写莲花,先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹,这样写有什么作用?

开头作者从所有的花写起,由面到点,作总的一般性映衬,自然过渡到要写的花。

1、文中的“水陆草木之花 可爱者甚蕃”一句有什么作用?

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

3.陶渊明“独爱菊”,周敦颐“独爱莲”,他们的处世态度有何异同

相同点:他们都具有洁身自好、不与世俗同流合污的处世态度。

不同点:陶渊明面对污浊的现实,采取消极避世的态度,选择了归隐;周敦颐选择在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德

爱莲说——内容理解

①三方面。 从生长环境(高洁质朴)、体态香气(正直芳香)、气质风度(清高庄重)等方面描写莲的可爱形象。

②正直、通达、庄重、洁身自好、不与世俗同流合污、清高而美名远扬。

③通过描写莲的形象,赋予莲以美好的品质,进而以花喻人,揭示作者洁身自爱、不慕名利,不同流合污的高尚情操。

4、第一段中作者从哪几方面突出了莲的美好品质?用自己的语言概括作者赞扬的莲花有哪些高贵品质?文中对莲花的描写有什么作用?

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——内容理解

①第一次衬托表现自己独爱莲花,与众不同;

②第二次衬托显示莲花品格高出百花;

③第三次衬托,借以慨叹世上没有人像自己这样钟情于莲花。

5、你怎样理解“牡丹之爱,宜乎众矣。”这句话的含义。

6、文中三次运用了衬托手法,请找出来并简要分析。

这句话说爱牡丹的人多,言外之意是说世上追求富贵的人多。这里隐含着作者对当时不正之风的批判,感情强烈。表达作者对贪图富贵、追名逐利的庸俗世风的鄙弃。

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——内容理解

①托物言志;

②在莲的形象中寄予了自己不慕名利、洁身自好的节操。

7、在文中作者把“莲”作为一种高贵品质的象征。作者在这里运用了什么写法?目的何在? (表达了作者怎样思想?)

8.怎样理解“莲之爱,同予者何人”?

这是一个反问句,一方面照应上文“予独爱莲”,另一方面也透露出对人生世事的感叹,感叹与自己志同道合的人少,能做到品行高洁的人少,表达了作者对知音甚少的无限感慨。既明确写出了作者对莲花的喜爱,又表达了作者对追名逐利的世态的厌恶,同时表明了作者不与世俗同流合污的态度。

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——内容理解

9.结合文章内容,指出莲的特点并分析其象征的君子品格。

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——内容理解

①作者心目中的君子,洁身自好,正直质朴,豁达大度,保持独立人格,保持坚贞的气节和高尚的品德。既不像陶渊明那样消极避世,也不像世人那样趋炎附势、追名逐利,而是能在污浊的世间独立不倚,永远保持清白的操守和正直的品德。

②“出淤泥而不染”寓意处于污浊的环境中,却能保持纯真的品质而不沾染坏习气。在物质生活日益丰富的今天,我们应该始终保持这种操守,即使身处污浊的环境,依然能保持自我。

10.《爱莲说》称莲为“花之君子”,根据课文内容,说说作者心目中的君子具备哪些美好品质。和同学讨论一下,如何理解“出淤泥而不染”的人生境界?

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——内容理解

一叹爱菊花的人少,实际上是感叹真正的隐士太少;

二叹爱莲者太少,实际上是感叹与自己一样不慕名利、洁身自好的人太少;

三叹爱牡丹的人多,实际上是表达了对世间争名夺利、趋炎附势、追求富贵者的厌恶。

11.文章结尾以作者的感叹作结,结合文意谈谈你对“叹”的理解。

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——内容理解

①在写作手法上,都运用了托物言志的手法。《陋室铭》借陋室抒发了作者注重道德修养的情操;《爱莲说》借赞美莲的可爱之处来歌颂君子的坚贞气节。

②在描写所表现的事物上,都进行了多角度的刻画。《陋室铭》从居室环境、交往人物和日常生活情等方面表现陋室不陋;《爱莲说》则从莲的生长环境、体态香气、风度气质等角度赞美莲的品格。

③在思想内容上,都表现了作者高洁的品质。《陋室铭》表现了作者安贫乐道的生活情趣和高洁傲岸的道德情操;《爱莲说》表现了作者在污浊的世间不慕名利、洁身自好的生活态度。

④在语言风格上,都是骈散结合。《陋室铭》以骈句为主,句式整齐、节奏分明、音韵和谐。《爱莲说》以散句为主,句式长短相间、错落有致、富于变化

12.比较《陋室铭》和《爱莲说》这两篇短文的异同?

爱莲说——主旨及写法

【文章主旨】

这篇文章通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲坚贞高洁的品格,从而表现了作者洁身自爱的高洁人格,以及对追名逐利的世态的厌恶。

【托物言志的写法】

本文对莲的整体形象进行了细致描绘,并赋予其丰富的象征意义。具体地说,“出淤泥而不染”象征君子身处污浊环境而不同流合污、不随俗浮沉的品质;“濯清涟而不妖”象征君子的庄重、质朴,不哗众取宠,不炫耀自己;“中通外直,不蔓不枝”象征君子的正直不苟,豁达大度;“香远益清,亭亭净植”象征君子美好的姿态气质。作者通过歌颂莲坚贞高洁的品格,含蓄地表达了自己不慕名利、洁身自爱的生活态度。

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——课堂练习

1、《爱莲说》的结构,我们可以概括为:

一条线索,( )

两个陪衬,即以( )为莲的总陪衬,以( )作为莲的正衬和反衬;

三种类型,即以写三种花来写三种人:( )

2、 作者在第一段中从( )( )( )等方面来描写莲的形象,赋予莲以美好的品质,意在表达作者( )的品质。

3、 文章前后照应,“予独爱莲”和( )一句照应,“牡丹之爱,宜乎众矣”和( )一句形成照应。“众“和( )相照应。

4、“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”一句运用的修辞方法是( )和( )。

5、指出句式: (1)菊之爱:( ) (2)予谓菊,花之隐逸者也:( )

即以爱莲 为线索;

草木之花

菊花和牡丹

隐逸者、富贵者、君子。

生活环境

体态香气

风度气质

洁身自好、不慕名利

莲之爱,同予者何人

世人盛爱牡丹

独

对偶

拟人

倒装句

判断句

爱莲说——课堂练习

6、从句子种类看,第2段“菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。”第一句属( )句,第二句属( ),第三句是( )。

7、重点衬托分( )和( )两种。本文用( )来衬托莲。其中菊花属于( ),牡丹属于( )。

8、 相接的两句话,字数相同、意思相对,叫做骈句。在《爱莲说》中找出一句:

9、 中心概括:文章借花喻人,通过对莲花的赞美,表明了他( )的生活态度,婉曲地批判了( )的世风。

10、“陶后鲜有闻”中的“陶”指( ),课本中学过他的作品(《桃花源记》),与“鲜有闻”的“鲜”字构成反义词的是( )。

陈述

反问句

感叹句

正衬

反衬

菊花、牡丹

正衬

反衬

出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

洁身自好

趋炎附势、追名逐利

陶渊明

众

感谢收看

第四单元

基础知识梳理

第四单元

修身正己

14 叶圣陶先生二三事

一、课文文体:散文

二、作者介绍 张中行,原名张璇,学名张璿,河北香河人,著名学者、哲学家、散文家,“燕园三老”之一。主要从事语文、古典文学及思想史的研究。曾参加编写《汉语课本》《古代散文选》等。与季羡林、金克木合称“燕园三老”。季羡林先生称赞他为“高人、逸人、至人、超人”。

三、题目解读

叶圣陶(1894年—1988年),原名叶绍钧,字秉臣、圣陶,江苏苏州人,现当代作家、教育家、编辑家,有“优秀的语言艺术家”之称。代表作有童话集《稻草人》,长篇小说《倪焕之》等。

四、创作背景

1951年初,张中行从贝满中学走入了出版社。叶圣陶不久就发现了张中行的价值,他意识到出版社来了个人才,他发现张中行对文字敏感,在史学、哲学、文学上的知识和见识都有过人之处,对词语的运用、标点的排列,都有一套逻辑,不喜欢多余的词语和无趣的话,把握文体也有一套本领。所以叶圣陶很信任他,把重要的工作交给他,让张中行可以按自己的看法改动作品,比如自己的童话作品集,放手让张中行编。1988年,张中行获悉叶圣陶先生去世的消息,悲痛之余,于三个月后写下这篇回忆叶圣陶先生的文章。

繁碎:繁密细碎。 商酌:商量斟酌。 譬如:比如。

累赘:(事物)多余、麻烦;(文字)不简洁。

拖沓:做事拖拉;不爽利。 妥帖:妥当合适。

朦胧:指月光不明或不清楚、模糊。文中指一种美学境界。

诲人不倦:教育人极有耐心,从不厌倦。

以身作则:用自己的行动做出榜样。

鞠躬尽瘁:指小心谨慎,贡献出全部精力。

付之一笑:一笑了之,表示毫不介意。

著作等身:作品叠起来能跟作者的身高相等,形容著述极多。

不耻下问: 不以向地位比自己低的、知识比自己少的人请教为可耻。

颠沛流离:生活艰难,四处流浪。

修润( ) 生疏( ) 商酌( ) 譬如( )

拖沓( ) 妥帖( ) 丁卯( ) 打拱( )

诲人不倦( ) 颠沛流离( )别扭( )

累

( )累赘

( )劳累

( )连累

léi

lèi

lěi

帖

( )妥帖

( )请帖

( )字帖

tiē

tiě

tiè

rùn

shū

zhuó

pì

tà

tiē

mǎo

gǒng

huì

diān pèi

五、重点字词

biè niu

叶圣陶先生二三事

写作缘由:先生逝世,“我”心悲哀

具体叙述

总结全文:追怀业绩,号召学习

总写:品德过人

过人品行

追思景仰

分写

待人厚:修润文章、真诚送客、 及时回信

律己严

写文章方面,主张“写话”

文风方面,重视 “简洁”

语文方面,重视用语规范

叶先生待人厚和律己严的过人品行,值得我们认真学习——做人,要真诚坦荡;

叶先生关于语文的主张,对指导我们语言学习意义深远——作文要力求完美。

六、内容梳理

七、课文主题

本文通过回忆叶圣陶先生写作治学和待人接物方面的典型事例,重点塑造了叶圣陶先生的两种品行——待人厚,律己严。记述了一个躬行君子、堪为师表的忠厚长者独具而可贵的精神风貌,表达了作者对叶圣陶先生的景仰和深切的怀念之情。

八、以小见大的写作手法

(1)以小见大就是以小题材表现大主题。“小”既是具体的事例,又是典型的事例。“大”是文章的主题。以小见大就是以个别反映一般,以一些细小的、具体的事例,写出具有深邃隽永的意义的文章,或反映一个重大的主题。

(2)作用:①有助于我们从凡人小事中发现人物的“亮点”,激发作者用真情实感写人,把人物写得有血有肉,有声有色,使得感情表达得深厚、细腻、感人。②更能通过看似平凡却不平凡的小事中突出人物性格,从而揭示意想不到的主题,让主题达到深化的效果。

15 驿路梨花

一、课文文体:小说

二、作者介绍

彭荆风,1929年生,江西萍乡人,作家。1952年开始在报刊发表作品,1955年出版短篇小说集《边寨亲人》。1956年与人合写电影文学剧本《边寨烽火》与《芦笙恋歌》,文革后出版作品有长篇小说《鹿衔草》,中篇小说《蛮帅部落的后代》《爱与恨的边界》《绿色的网》,短篇小说集《驿路梨花》等。

三、文题解读

“驿(yì)路”,又叫“驿道”,古代传递政府文书等用的道路,沿途设有换马或休息的驿站。这里指过往行人所走的道路。“梨花”既指小茅屋外边的自然界的梨花,又指照料小茅屋的梨花姑娘,更是雷锋精神的象征。

四、创作背景

《驿路梨花》是彭荆风于1977年秋写的,当时,党中央重新提出要学习雷锋精神,作者记忆的闸门也被叩开了,他想起了许许多多边疆地区的朴实的人和事,想起了那深山大岭里供旅人方便的小茅屋,想起了默默为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客,临行前都要给小茅屋做点事的先行者。想起这些,一股无形的力量迫使彭荆风拿起笔来,写就了《驿路梨花》。

五、重点字词

撵( ) 驿路( ) 陡峭( ) 竹篾( )

修葺( ) 折损( ) 露宿( ) 喷香( )

恍惚( ) 菌子( ) 香气四溢( )

niǎn

yì

qiào

qì

zhé

lù sù

pèn

huǎng hū

jùn

yì

宿

(sù )露宿

(xiǔ)整宿

(xiù)星宿

喷

(pèn)喷香

(pēn)喷泉

菌

(jùn)菌子

(jūn)细菌

miè

竹篾:劈成薄片的竹条。

火塘:室内地上挖的小坑,四周垒上砖石,中间生火取暖。

麂子:一种小型鹿类动物,腿细而有的力,善于跳跃。

修葺:修理(建筑物)。葺,修理、修建。

菌子:俗称“蘑菇”。 简陋:简单粗陋不完备。

折损:因过分尊重使人承受不起,客套话。

驿路:这里指过往行人所走的道路。

迷茫:广阔而看不清楚。 恍惚:不真切,不清楚。

根

苗

花

雷锋精神

解放军修建小屋

梨花姑娘照料小屋

梨花妹妹照料小屋

瑶族老人送粮食

“我”和老余修葺小屋

驿路梨花处处开

雷锋精神代代传

六、课文结构

七、课文主题

小说通过描述哀牢山深处一所小茅屋的故事,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、开花、发扬光大的动人情景,再现了西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的淳朴民风,歌颂了互帮互助的良好社会风貌。

八,题目特点

“驿路梨花”这一题目将形式与内容、梨花的自然美与人物的心灵美巧妙联系起来。引用南宋诗人陆游的诗句,吸引了读者,也是全文的线索,既写出了在哀牢山那偏远、冷寂的深山老林中小茅屋边上盛开的梨花的美丽,又暗喻了梨花小姑娘的纯洁、美丽,象征助人为乐的雷锋精神的发扬光大,揭示了人们相互关怀的崇高道德风尚。

16 最苦与最乐

一、课文文体:议论文

二、作者介绍 梁启超(1873—1929),字卓如,号任公,别号饮冰室主人、饮冰子、哀时客、中国之新民、自由斋主人等。汉族,广东新会人。中国近代维新派代表人物,学者。中国近代史上著名的政治活动家、启蒙思想家、资产阶级宣传家、教育家、史学家和文学家。戊戌维新运动领袖之一。著有《中外纪闻》,著作大多收入《饮冰室合集》。

三、创作背景

痛苦与快乐,是人类永恒的思考话题。对此哲人志士有不少精彩的论述,平常百姓也有许多深刻的思考。思想家梁启超以他的远见卓识和以天下为己任的情怀,站在儒家的进取精神和佛家的超凡智慧的高度,道出了自己对痛苦和快乐的理解。

四、文体知识——议论文

议论文的三要素:

论点:作者对事物或问题所持的见解、主张。

论据:证明论点的理由根据。

论证:运用论据证明论点的过程和方法。

论据分为事实论据和道理论据两类。

常见的论证方法有:举例论证、道理论证(引用论证)、

比喻论证和对比论证。

议论文分为立论文和驳论文。

立论文的一般结构方式是:提出问题——分析问题——解决问题三部分。

提出问题就是引出论述中心,

提出论点;分析问题就是摆出论据来证明论点;

解决问题就是得出结论。

论证的常见结构形式有:

并列式,段落层次间是平行并列的关系;

层进式,各部分之间是层进关系,即层层深入,步步推进;

总分式,论证的层次是总论和分论的关系,或先总后分,或先分后总 或先总后分再总。

驳论文的一般结构方式是:摆靶子——摆实质——论危害——作结论(正面论点)。

五、重点字词

揽( ) 契约( ) 达观( ) 循环( )

监督( ) 排解( )

卸却( ) 悲天悯人( )

1ǎn

qì

guān

jiān dū

pái jiě

xiè què

mǐn

xún

主

( )主意

( )主要

zhú

zhǔ

属

( )凡属

( )属文

shǔ

zhǔ

观

( )达观

( )道观

ɡuān

ɡuàn

达观:对人生的遭际想得开看得透。

契约:相关各方共同订立并遵守的条约文书。

如释重负:像放下重担那样。形容紧张心情过去以后的轻松愉快。

悲天悯人:指哀叹时世的艰难,怜惜人们的痛苦。

如释重负:好像放下了沉重的负担。

海阔天空:形容大自然的广阔,也比喻想象或说话毫无拘束,漫无边际。

心安理得:自信事情做得合理,心里很坦然。

任重道远:担子很重,路程又长,比喻责任重大。

无入而不自得:语出《礼记·中庸》。意思是,君子无论处在什么境遇都能保持安然自得。

负责任是人生最大的痛苦,尽责任是人生最大的快乐。

(中心论点)

负责任是人生

最大的痛苦

(分论点1)

尽责任是人生最大的快乐(分论点2)

人生当勇于负责,

而不能逃避责任

(结论)

1、贫老失意死不是最苦

2、最大的痛苦是负了未了 的责任

3、负责任情况及痛苦状态

引证法:古语、俗语、名言

道理论证

对比论证

当勇于负责

不能逃避

六、结构梳理

七、课文主题

这篇议论文运用精辟严密的论证、凝练流畅的语言,从最苦与最乐两个方面谈人生的责任,告诫我们:人生在世,必须对家庭、社会、国家以及自己尽到应尽的责任,这样才能得到真正的快乐。文章思想深刻,格调高雅,既有儒家的进取精神,又有佛家的超凡智慧,表现了作者的远见卓识和以天下为己任的情怀。

七、课文主题

这篇议论文运用精辟严密的论证、凝练流畅的语言,从最苦与最乐两个方面谈人生的责任,告诫我们:人生在世,必须对家庭、社会、国家以及自己尽到应尽的责任,这样才能得到真正的快乐。文章思想深刻,格调高雅,既有儒家的进取精神,又有佛家的超凡智慧,表现了作者的远见卓识和以天下为己任的情怀。

17 短文两篇·陋室铭

一、课文文体:散文

二、作者介绍

刘禹锡(772—842),字梦得,洛阳(今属河南)人,唐代文学家。和柳宗元交谊甚厚,世称“刘柳”;晚年与白居易唱和,世称“刘白”。白居易称之为“诗豪”。有《刘梦得文集》传世。著名的诗作有《竹枝词》《西塞山怀古》《秋词》《江南春》《浪淘沙》等。

三、文体知识

铭:铭是古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体,这种文体一般都是用韵的。与说、表、记并称古代议论性四大文体。

四、故事背景

刘禹锡因参加当时的政治革新运动而得罪了当朝权贵,被贬至安徽和州县当一名小小的通判。可是,和州知县是个势利之徒,他见刘禹锡贬官而来,百般刁难。半年时间,知县强迫刘禹锡搬了三次家,面积一次比一次小,最后仅是斗室。刘禹锡看到这位势利眼的狗官实在欺人太甚,遂愤然提笔写下这篇超凡脱俗、情趣高雅的《陋室铭》,并请人刻在石碑上,立在门前。

五、读准字音

惟吾德馨(xīn) 苔 (tái)痕 鸿儒(rú) 案牍(dú)

陋室铭

设喻引题

点明题旨

陋室不陋

具体描述

类比引用

名贤自况

山 水

仙 龙

比喻

陋室

德馨

类比

引出主旨

清幽淡雅的环境(景)

博学儒雅的友人(人)

脱俗高雅的生活(事)

反向

立意

诸葛庐、子云亭

孔子云:何陋之有?

高洁傲岸的情操

安贫乐道的情趣

托物言志

点睛之笔

六、结构梳理

七、文言词义

(一)重点词语

1.有仙则名。 2.有龙则灵。

3.斯是陋室。

4.惟吾德馨。

5.谈笑有鸿儒。

6.往来无白丁。

7.无丝竹之乱耳。

8.无案牍之劳形。

9.何陋之有?

10.调素琴。

名:出名

灵:神异

斯:这。 陋室:简陋的屋子

德馨:品德高尚。 馨,香气。

鸿儒:博学的人。 鸿,大。

白丁:平民。指没有功名的人。

丝:指弦乐器。竹:指管乐器。 乱:使……受到打扰。

案牍:官府文书。形:形体,躯体。

何:什么。

调:调弄 。素琴:不加装饰的琴

1.古今异义

①惟吾德馨 古义: 今义:

②谈笑有鸿儒 古义: 今义:

③可以调素琴 古义: 今义:

④无丝竹之乱耳 古义: 今义:

⑤无案牍之劳形 古义: 今义:

2.一词多义

①何陋之有

②无丝竹之乱耳

指品德高尚;

芳香。

大;

书信,鸿雁。

指弹奏;

调动。

奏乐的声音;

丝绸和竹子。

形体、躯体;

形状。

助词,表宾语前置,不译。

助词,用于主谓语之间,取消句子的独立性,不译。

3.词类活用

①有仙则名

②苔痕上阶绿

③草色入帘青

④无丝竹之乱耳

⑤无案牍之劳形

名词用作动词,出名。

名词用作动词,长到上面。

名词用作动词,染上青色。

形容词的使动用法,使……受到打扰。

形容词的使动用法,使……劳累。

1.文的中心句(统领全文的句子):

2.文中写出室外环境之优雅的句子:

3.文中写出室中人交往之贤雅的句子:

4.文中写出室中事情趣之高雅的句子:

5.文中体现出作者心静如水不受干扰的句子:

6.文中在描写室中生活的时候,应用虚实结合手法的句子:可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。其中实写的部分是:

虚写部分是:

7.作者使用类比手法,与名贤自比的句子是:

8.彻底否认“陋室之陋”,起画龙点睛作用的句子:

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:“何陋之有 ”

八、内容理解

诵读点拨

陋室铭 (唐·刘禹锡)

山/不在高,有仙/则名。水/不在深,有龙/则灵。斯是/陋室,惟吾/德馨。苔痕/上阶绿,草色/入帘青。谈笑/有/鸿儒,往来/无/白丁。可以/调/素琴,阅/金经。无/丝竹/之乱耳,无/案牍/之劳形。南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭。孔子/云:“何陋/之有?”

文学、文体常识:

①本文选自《刘禹锡集》,作者刘禹锡,字梦得,唐代文学家。有“诗豪”的美誉。他与白居易合称“刘白”,与柳宗元并称“刘柳”,作品集《刘宾客集》、《刘梦得集》。

②刘禹锡的诗歌名句:

东边日出西边雨,道是无晴却有晴。《竹枝词》

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。《秋词》

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。《酬乐天扬州初逢席上见赠》

③铭:古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。一般用韵。

④本文的韵脚是:名、灵、馨、青、丁、经、形、亭 韵母是:inɡ

山/不在高,有仙/则名。水/不在深,有龙/则灵。斯是/陋室,惟吾/德馨。

重点词句及翻译

1【名】:出名,有名

2【灵】:神异

3【斯】:这

4【陋室】:简陋的屋子。

5【惟】:只

6【吾】:我,这里指住屋的人自己。

7【德馨】:指品德高尚。

【馨】:能散布很远的香气,这里指德行美好。

【翻译】

山不一定要高,

有仙人(居住)就有名了。

水不一定要深,

有龙(居住)就显得神异了。

这是简陋的屋舍,

只因我(住屋的人)的品德美好(就不感到简陋了)。

苔痕/上阶绿,草色/入帘青。谈笑/有/鸿儒,往来/无/白丁。可以/调/素琴,阅/金经。

重点词句及翻译

8【苔痕上阶绿,草色入帘青】:苔痕蔓延到台阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上青色。 上:长到。入:映入 9【鸿儒】:博学的人。鸿:大。

10【白丁】:平民。指没有功名的人。

11【调素琴】:弹琴。调:调弄。素琴:不加装饰的琴。

12【金经】: 指佛经。(佛经用泥金书写)。

【翻译】

苔痕蔓延到台阶上,

使台阶都绿了;

草色映入竹帘,

使室内染上青色。

说说笑笑的是博学的人,

来来往往的没有平民。

可以弹奏素朴的古琴,

浏览珍贵的佛经。

无/丝竹/之乱耳,无/案牍/之劳形。南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭。孔子/云:“何陋/之有?”

重点词句及翻译

13【无丝竹之乱耳,无案牍之劳形】没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的文书劳神伤身。丝,指弦乐器 竹,指管乐器 案牍,指官府文书。 形,形体、躯体 乱,使……受到扰乱 劳,使……劳累

14【南阳诸葛庐】:诸葛亮隐居南阳住的草庐。

15【西蜀子云亭】:扬子云在西蜀的屋舍。

16【何陋之有】:语出《论语·子罕》(“君子居之,何陋之有?”)意思是,有什么简陋的呢? 之,宾语前置的标志,无义。

【翻译】

没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府公文劳神伤身。

它好比南阳诸葛亮的茅庐,西蜀扬雄的草玄亭。

孔子说:“有什么简陋的呢?”

本文虽只有81字,但句式整齐,音韵和谐,文字优美而富有意蕴。全文可以分为三层。

第一层(从开头至“惟吾德馨”):以类比的方式开头,引出的主旨,也为后面歌颂陋室埋下了伏笔。

第二层(“苔痕上阶绿”至“无案牍之劳形”):描写居室环境与日常生活。

第三层(“南阳诸葛庐”至“何陋之有”):运用类比手法,连举三位古人来证明“陋室”不陋。

运用托物言志和类比的方法,通过对陋室的描绘和赞美,传达出作者的情感和志向,作者乐于过一种远离世俗纷扰、恬淡闲适的高雅生活,甘于淡泊、不为物役、安贫乐道,并以古代贤士自况,表明自己高洁的志趣和高尚的情操,充满了自信与豪情。

整 体 感 知

1、 文章开头运用了什么写法,有什么作用?

以比喻起兴,类比的写法 “山”和“水”比喻陋室,“仙”和“龙”比喻品德高尚的人。 以有仙之山和有龙之水来类比陋室,说明陋室也具有“名”与“灵”的性质,自然引出本文“斯是陋室,惟吾德馨”的主旨,也为后面歌颂陋室埋下了伏笔。

2.围绕陋室,作者是从哪几个方面对其进行描写的?其目的是什么?

作者从居住环境(清幽淡雅)、交往人物(博学儒雅)、日常生活(脱俗高雅)三个方面来写。

目的是突出陋室高雅(陋室不陋),为“何陋之有”作张本,与主旨“惟吾德馨”相呼应。

问 答 题

3.“苔痕上阶绿,草色入帘青”可以说是写景中的经典之句,请从意境、修辞、炼字或表达效果等方面任选其一,评论这个对偶句。

①(意境)这两句话写出了满眼绿色,青葱一片的清幽雅致的陋室环境。衬托出室主人朴素高雅的品德志趣。

②(修辞炼字)这两句运用对偶的修辞手法,对仗工整,音韵和谐。“上”“入”二字,生动传神,运用拟人化的手法,以动写静,不仅写出了环境的恬静,雅致,也使景物有生气,突出了陋室环境的生机盎然。流露了作者的喜爱之情。一“绿”一“青”,色彩清丽,衬托出陋室环境的清新幽雅,以景色之雅突出“陋室”不陋。

4.文中两次提到音乐,“调素琴”“无丝竹之乱耳”,一实一虚相互配合,对表现主题有何作用?

前者说喜欢音乐,暗示作者情趣高雅,后者指灯红酒绿的不悦之声,暗示作者不同黑暗势力同流,从正反两个方面深化主题。

5、作者以古代名贤自况的语句是哪几句?具有怎样的作用?

①“南阳诸葛庐,西蜀子云亭。”

②作者运用类比,以古代名贤自况,表明“陋室”的主人也具有古代名贤的志趣和抱负。

6.文章结尾引用孔子的话作为结语有什么深意?

引用孔子的话,更具有雄辩的力量。一方面暗含以“君子”自居的意思,另一方面巧妙地回应了开头“惟吾德馨”一句——陋室不陋关键在于“君子居之”,即本文开头所说的“惟吾德馨”。

7、用反问句提出“何陋之有”的依据是什么?

行文中主要是从以下四个方面证明:

人品高尚,“惟吾德馨”一句便足以说明;

景色清幽,“苔痕上阶绿,草色入帘青”,写出了幽雅、恬静的景致;

来人不俗, 谈笑间来往的均为鸿儒,而无白丁;

情趣高雅, 可以调素琴、阅金经,无尘世之嘈杂。

8.本文短小精炼,仅81字却数次引用典故,请你说说这种写法有怎样的妙处?

作者以诸葛亮和扬雄自比,表明自己是具有高尚品德的人,具有古代名贤的志趣和抱负;结尾引用孔子的话用反问的形式呼应前文“斯是陋室,惟吾德馨”,画龙点睛,深化主题。

9、文中有两处运用了类比手法,试简要分析。

①“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵”类比“斯是陋室,惟吾德馨”说明陋室也可借高尚之士散发芬芳,旨在突出“惟吾德馨”。

②“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”类比“陋室”。指出此室可以与古代名贤的居室比美,作者以古代名贤自况,表明自己也有与他们一样的志趣和抱负。

10.本文表面是为陋室作铭,实则是表达自己的心志,通过阅读,你感受到作者怎样的情操?由此可见作者是怎样的人?

①表达作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。不为物役,不与世俗同流合污的高尚节操。

②作者是一个不受世俗羁绊、淡泊名利、品德高尚、博学儒雅、生活情趣高雅,安贫乐道之人。

10、本文的语言有哪些特点?请简要概括

文辞蕴藉,语言精辟。采用大量的修辞方法,对偶工整,对比鲜明。互相映衬,虚实相生,引经据典,言志如诗。

11、在物质生活日益丰富的今天,你如何看待作者所表达的“惟吾德馨”的道德情操?

“惟吾德馨”是古人淡泊名利、修身养性的最高境界,是古人对道德情操的最高追求。在物质生活日益丰富的今天,物质生活越丰富,越容易形成奢靡之风,享乐之风。因此,提高自己的品德修养就更加重要了。即便不能左右他人,也要独善其身,也就是“惟吾德馨”。我们不应该忘记美好的品行,应努力追求高尚的精神生活,多参加有意义的活动,多阅读健康的书籍,开阔视野,陶冶情操。

12、概括本文主旨

作者通过对陋室居室的描绘,极力形容“陋室”不陋,表达了作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

17 短文两篇·爱莲说

一、课文文体:议论文

二、作者介绍

周敦颐(1017—1073),字茂叔,道州营道(今湖南道县)人,北宋哲学家,是学术界公认的理学派开山鼻祖。他用故乡营道濂溪给自己的书堂命名为“濂溪书堂”,世称“濂溪先生”。与李宽、韩愈、张栻、黄干、朱熹、李士真,并称为“石鼓七贤”。著有《周元公集》《太极图说》《通书》等。《爱莲说》选自《周敦颐集》。

三、文体知识

“说”,古代一种议论性的文体,大多是就一事、一物或种现象抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,有波澜起伏,篇幅一般不长,跟现代杂文颇为相似。

《爱莲说》就是说说爱好莲花的问题。

四、写作背景

周敦颐任职南康郡时,曾率属下在府署东侧开辟一四十余丈宽的莲池(后被称为“爱莲池”),池中建“赏莲池”,南北曲桥连岸。夏 秋之交,莲花盛开,清香扑鼻。作者触景生情, 写下《爱莲说》,借花述志。

五、读准字音

蕃 fán 淤yū泥 濯 zhuó清涟 lián 亵 xiè玩 鲜 xiǎn

噫 yī 不蔓màn不枝

菊

(鲜)

牡丹

(众)

莲

(独)

敬重

厌恶

赞美

隐逸者

富贵者

君 子

(正衬)

(反衬)

(突出)

物托

志言

志向高洁

隐居避世

贪慕荣华

追名逐利

不慕名利

洁身自好

不慕名利、洁身自好的人生态度

六、重点词语

1.甚蕃 ( ) 2.陶渊明独爱菊 ( )

3.出淤泥而不染 ( )

4.濯清涟而不妖 ( ) ( ) ( )

5.不蔓不枝 ( )

6.香远益清 ( ) 7.亭亭净植 ( )( )

8.可远观而不可亵玩焉 ( )

9.予谓菊 ( )( ) 10.花之君子者也 ( )

11.陶后鲜有闻 ( ) 12.宜乎众矣 ( )

多

只

沾染(污秽)

洗

水波

艳丽

名词用作动词,横生藤蔓, 旁生枝茎

更加

耸立的样子

立

靠近赏玩。亵:亲近而不庄重

我

认为

品德高尚的人

少

应当

1.古今异义

①惟吾德馨 古义: 今义:

②谈笑有鸿儒 古义: 今义:

③可以调素琴 古义: 今义:

④无丝竹之乱耳 古义: 今义:

⑤无案牍之劳形 古义: 今义:

2.一词多义

①何陋之有

②无丝竹之乱耳

指品德高尚;

芳香。

大;

书信,鸿雁。

指弹奏;

调动。

奏乐的声音;

丝绸和竹子。

形体、躯体;

形状。

助词,表宾语前置,不译。

助词,用于主谓语之间,取消句子的独立性,不译。

一词多义

①水陆草木之花

予独爱莲之出淤泥

②香远益清

可远观而不可亵玩焉

③濯清涟而不妖

香远益清

词类活用

①不蔓不枝

②香远益清

助词,的。

用于主谓之间,取消句子的独立性。

形容词用作动词,远播。

形容词,距离远。

清澈

清芬

蔓、枝:名词用作动词,生藤蔓、生枝茎。

远:形容词用作动词,远播。

1、《爱莲说》中咏莲名句(予独爱莲的原因):

2、陶渊明独爱菊的原因的句子是:

3、世人甚爱牡丹的原因的句子是:

4、《爱莲说》中用来比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自许的句子是:

5、“与近朱者赤,近墨者黑”意思相反的一句是:

6、比喻君子通达事理,行为方正,因而美名远扬的句子是:

7、比喻君子志洁行廉,庄重而又令人敬佩的句子是

8、表现作者慨叹指引甚少的句子是:

9、文中最能概括(高度概括)莲花高贵品质的句子(主旨)是:

10、用感叹语气写出作者对当时不正当世风的批判态度的句子是:

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖

中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

菊,花之隐逸者也。

牡丹,花之富贵者也。

出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

中通外直,不蔓不枝,香远益清。

亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

莲之爱,同予者何人?

莲,花之君子者也。

牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——诵读及文学常识

爱莲说 (北宋:周敦颐)

水陆草木/之花,可爱者 / 甚蕃。晋陶渊明/ 独爱菊。自 / 李唐来,世人/甚爱牡丹。予/独爱/莲之出淤泥而/不染,濯清涟/而不妖,中通/外直,不蔓/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可/亵玩焉。

予/谓菊,花之/隐逸者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也。噫!菊之爱,陶后/鲜有闻;莲之爱,同予者/何人?牡丹/之爱,宜乎/众矣。

1《爱莲说》选自《周敦颐集》,作者周敦颐,字茂叔,号濂溪,道州营道县(今湖南道县)人,人称濂溪先生,是北宋时著名的哲学家,“元公”是他的谥号。形成濂溪学派,是北宋五子之一,中国儒家理学思想的开山鼻祖,其理学思想在中国哲学史上起到了承前启后的作用。著有

《太极图说》《通书》。

2.说,是古代的一种议论性文体,也称杂说,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想。写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,讲究波澜起伏,篇幅一般不长,与现代杂文颇为相似。

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,

1【蕃】多 2【陶渊明】一名潜,字元亮,浔阳柴桑人,东晋诗人 3【独】只 4【李唐】指唐朝。唐朝的皇帝姓李,所以称为“李唐”。

5【淤泥】河沟、池塘里积存的污泥

6【染】沾染(污秽)。

7【濯清涟而不妖】经过清水洗涤但不显得妖艳。濯,洗。涟,水波 。妖,艳丽。

爱莲说—— 重点词句及翻译

【翻译】

水上、地上各种草木的花,值得喜爱的有很多。晋代的陶渊明只爱菊花。自从唐朝以来,世人很喜欢牡丹。我唯独喜爱莲——它从淤泥里生长出来,却不沾染污秽;它经过在清水洗涤,但不显得妖艳;

中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

8【中通外直】(莲的柄)内部贯通,外部笔直。 通,贯通 直,挺直。 9【不蔓(màn)不枝】不横生藤蔓,不旁生枝茎。蔓、枝,都是名词用作动词 10【香远益清】香气远闻更加清芬。益:更,更加。 11【亭亭净植】洁净地挺立。 亭亭:耸立的样子。 植:竖立。 12【亵(xiè)玩】靠近赏玩。亵:亲近而不庄重。 13【焉】语气词

爱莲说—— 重点词句及翻译

【翻译】

(它的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎;香气远闻更加清芬;它笔直洁净地立在水中,(只)可以从远处观赏,却不能靠近去玩弄啊。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

14【隐逸】隐居避世。这里是说菊花不与别的花争奇斗艳。

15【君子】指品德高尚的人。

16【噫(yī)】:叹词,表示感慨。相当于现代汉语的“唉”。

17【菊之爱】对菊花的喜爱。

18【鲜(xiǎn)】少。

19【同予者何人】像我一样的还有什么人呢?

20【宜乎众矣】应当人很多了。 宜:应当。

爱莲说—— 重点词句及翻译

【翻译】

我认为,菊花是花中的隐士,牡丹是花中的富贵者,莲是花中的君子。唉!对于菊花的喜爱,陶渊明以后很少听到了。对于莲的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,那应当人很多了!

《爱莲说》是我国古代散文之精品。全文119字,结构严谨,笔意超越,言简意赅,情景交融。

本文通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞高洁的品格,从而表现了作者洁身自爱的高洁人格,以及对追名逐利的世态的厌恶。文章分为两大部分,

前一部分是对莲高洁的形象铺排描绘,

后一部分则揭示了莲的喻义,并以莲自况,抒发了作者内心的真实情感。第二部分,作者对三种花象征的不同品性进行了比较和品评。在作者眼里,三种花都具有象征不同人群的意义。莲花近于菊,却不像菊那样逃避现实,更不像牡丹,以富贵媚人,从俗从众,莲花出于污浊现实而不受沾染,受清水洗濯而不显妖冶,实为百花丛中的君子。到篇末,作者进而对“爱”做出评价:“噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人 牡丹之爱,宜乎众矣。”这里运用感叹的方式含蓄地表明了自己的人生态度:既不愿像陶渊明那样消极避世,又不愿像世人那种追逐功名富贵,他要在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德。“爱莲”即爱君子之德--这是本文的主旨。

爱莲说—— 整体感知

爱莲说——内容理解

作者用”菊”和”牡丹”来作正衬和反衬,表达自己洁身自好,不慕名利的生活态度,含蓄而突出地表达了文章的主旨。

2作者描写莲花,先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹,这样写有什么作用?

开头作者从所有的花写起,由面到点,作总的一般性映衬,自然过渡到要写的花。

1、文中的“水陆草木之花 可爱者甚蕃”一句有什么作用?

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

3.陶渊明“独爱菊”,周敦颐“独爱莲”,他们的处世态度有何异同

相同点:他们都具有洁身自好、不与世俗同流合污的处世态度。

不同点:陶渊明面对污浊的现实,采取消极避世的态度,选择了归隐;周敦颐选择在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品德

爱莲说——内容理解

①三方面。 从生长环境(高洁质朴)、体态香气(正直芳香)、气质风度(清高庄重)等方面描写莲的可爱形象。

②正直、通达、庄重、洁身自好、不与世俗同流合污、清高而美名远扬。

③通过描写莲的形象,赋予莲以美好的品质,进而以花喻人,揭示作者洁身自爱、不慕名利,不同流合污的高尚情操。

4、第一段中作者从哪几方面突出了莲的美好品质?用自己的语言概括作者赞扬的莲花有哪些高贵品质?文中对莲花的描写有什么作用?

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——内容理解

①第一次衬托表现自己独爱莲花,与众不同;

②第二次衬托显示莲花品格高出百花;

③第三次衬托,借以慨叹世上没有人像自己这样钟情于莲花。

5、你怎样理解“牡丹之爱,宜乎众矣。”这句话的含义。

6、文中三次运用了衬托手法,请找出来并简要分析。

这句话说爱牡丹的人多,言外之意是说世上追求富贵的人多。这里隐含着作者对当时不正之风的批判,感情强烈。表达作者对贪图富贵、追名逐利的庸俗世风的鄙弃。

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——内容理解

①托物言志;

②在莲的形象中寄予了自己不慕名利、洁身自好的节操。

7、在文中作者把“莲”作为一种高贵品质的象征。作者在这里运用了什么写法?目的何在? (表达了作者怎样思想?)

8.怎样理解“莲之爱,同予者何人”?

这是一个反问句,一方面照应上文“予独爱莲”,另一方面也透露出对人生世事的感叹,感叹与自己志同道合的人少,能做到品行高洁的人少,表达了作者对知音甚少的无限感慨。既明确写出了作者对莲花的喜爱,又表达了作者对追名逐利的世态的厌恶,同时表明了作者不与世俗同流合污的态度。

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——内容理解

9.结合文章内容,指出莲的特点并分析其象征的君子品格。

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——内容理解

①作者心目中的君子,洁身自好,正直质朴,豁达大度,保持独立人格,保持坚贞的气节和高尚的品德。既不像陶渊明那样消极避世,也不像世人那样趋炎附势、追名逐利,而是能在污浊的世间独立不倚,永远保持清白的操守和正直的品德。

②“出淤泥而不染”寓意处于污浊的环境中,却能保持纯真的品质而不沾染坏习气。在物质生活日益丰富的今天,我们应该始终保持这种操守,即使身处污浊的环境,依然能保持自我。

10.《爱莲说》称莲为“花之君子”,根据课文内容,说说作者心目中的君子具备哪些美好品质。和同学讨论一下,如何理解“出淤泥而不染”的人生境界?

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——内容理解

一叹爱菊花的人少,实际上是感叹真正的隐士太少;

二叹爱莲者太少,实际上是感叹与自己一样不慕名利、洁身自好的人太少;

三叹爱牡丹的人多,实际上是表达了对世间争名夺利、趋炎附势、追求富贵者的厌恶。

11.文章结尾以作者的感叹作结,结合文意谈谈你对“叹”的理解。

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——内容理解

①在写作手法上,都运用了托物言志的手法。《陋室铭》借陋室抒发了作者注重道德修养的情操;《爱莲说》借赞美莲的可爱之处来歌颂君子的坚贞气节。

②在描写所表现的事物上,都进行了多角度的刻画。《陋室铭》从居室环境、交往人物和日常生活情等方面表现陋室不陋;《爱莲说》则从莲的生长环境、体态香气、风度气质等角度赞美莲的品格。

③在思想内容上,都表现了作者高洁的品质。《陋室铭》表现了作者安贫乐道的生活情趣和高洁傲岸的道德情操;《爱莲说》表现了作者在污浊的世间不慕名利、洁身自好的生活态度。

④在语言风格上,都是骈散结合。《陋室铭》以骈句为主,句式整齐、节奏分明、音韵和谐。《爱莲说》以散句为主,句式长短相间、错落有致、富于变化

12.比较《陋室铭》和《爱莲说》这两篇短文的异同?

爱莲说——主旨及写法

【文章主旨】

这篇文章通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲坚贞高洁的品格,从而表现了作者洁身自爱的高洁人格,以及对追名逐利的世态的厌恶。

【托物言志的写法】

本文对莲的整体形象进行了细致描绘,并赋予其丰富的象征意义。具体地说,“出淤泥而不染”象征君子身处污浊环境而不同流合污、不随俗浮沉的品质;“濯清涟而不妖”象征君子的庄重、质朴,不哗众取宠,不炫耀自己;“中通外直,不蔓不枝”象征君子的正直不苟,豁达大度;“香远益清,亭亭净植”象征君子美好的姿态气质。作者通过歌颂莲坚贞高洁的品格,含蓄地表达了自己不慕名利、洁身自爱的生活态度。

爱莲说

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

爱莲说——课堂练习

1、《爱莲说》的结构,我们可以概括为:

一条线索,( )

两个陪衬,即以( )为莲的总陪衬,以( )作为莲的正衬和反衬;

三种类型,即以写三种花来写三种人:( )

2、 作者在第一段中从( )( )( )等方面来描写莲的形象,赋予莲以美好的品质,意在表达作者( )的品质。

3、 文章前后照应,“予独爱莲”和( )一句照应,“牡丹之爱,宜乎众矣”和( )一句形成照应。“众“和( )相照应。

4、“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”一句运用的修辞方法是( )和( )。

5、指出句式: (1)菊之爱:( ) (2)予谓菊,花之隐逸者也:( )

即以爱莲 为线索;

草木之花

菊花和牡丹

隐逸者、富贵者、君子。

生活环境

体态香气

风度气质

洁身自好、不慕名利

莲之爱,同予者何人

世人盛爱牡丹

独

对偶

拟人

倒装句

判断句

爱莲说——课堂练习

6、从句子种类看,第2段“菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。”第一句属( )句,第二句属( ),第三句是( )。

7、重点衬托分( )和( )两种。本文用( )来衬托莲。其中菊花属于( ),牡丹属于( )。

8、 相接的两句话,字数相同、意思相对,叫做骈句。在《爱莲说》中找出一句:

9、 中心概括:文章借花喻人,通过对莲花的赞美,表明了他( )的生活态度,婉曲地批判了( )的世风。

10、“陶后鲜有闻”中的“陶”指( ),课本中学过他的作品(《桃花源记》),与“鲜有闻”的“鲜”字构成反义词的是( )。

陈述

反问句

感叹句

正衬

反衬

菊花、牡丹

正衬

反衬

出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

洁身自好

趋炎附势、追名逐利

陶渊明

众

感谢收看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读