部编版2021-2022学年七年级下册语文第三单元测试卷(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版2021-2022学年七年级下册语文第三单元测试卷(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 41.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-19 18:12:55 | ||

图片预览

文档简介

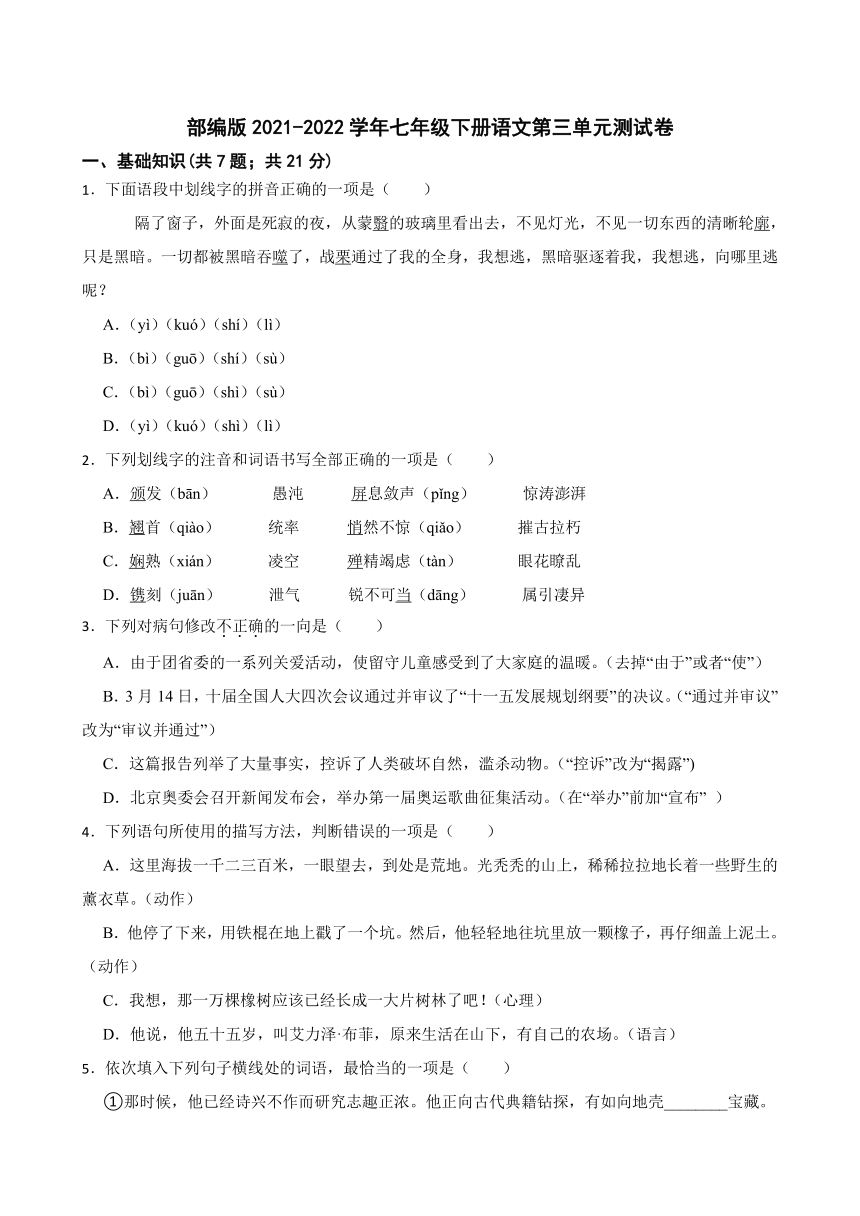

部编版2021-2022学年七年级下册语文第三单元测试卷

一、基础知识(共7题;共21分)

1.下面语段中划线字的拼音正确的一项是( )

隔了窗子,外面是死寂的夜,从蒙翳的玻璃里看出去,不见灯光,不见一切东西的清晰轮廓,只是黑暗。一切都被黑暗吞噬了,战栗通过了我的全身,我想逃,黑暗驱逐着我,我想逃,向哪里逃呢?

A.(yì)(kuó)(shí)(lì)

B.(bì)(guō)(shí)(sù)

C.(bì)(guō)(shì)(sù)

D.(yì)(kuó)(shì)(lì)

2.下列划线字的注音和词语书写全部正确的一项是( )

A.颁发(bān) 愚沌 屏息敛声(pǐng) 惊涛澎湃

B.翘首(qiào) 统率 悄然不惊(qiǎo) 摧古拉朽

C.娴熟(xián) 凌空 殚精竭虑(tàn) 眼花瞭乱

D.镌刻(juān) 泄气 锐不可当(dāng) 属引凄异

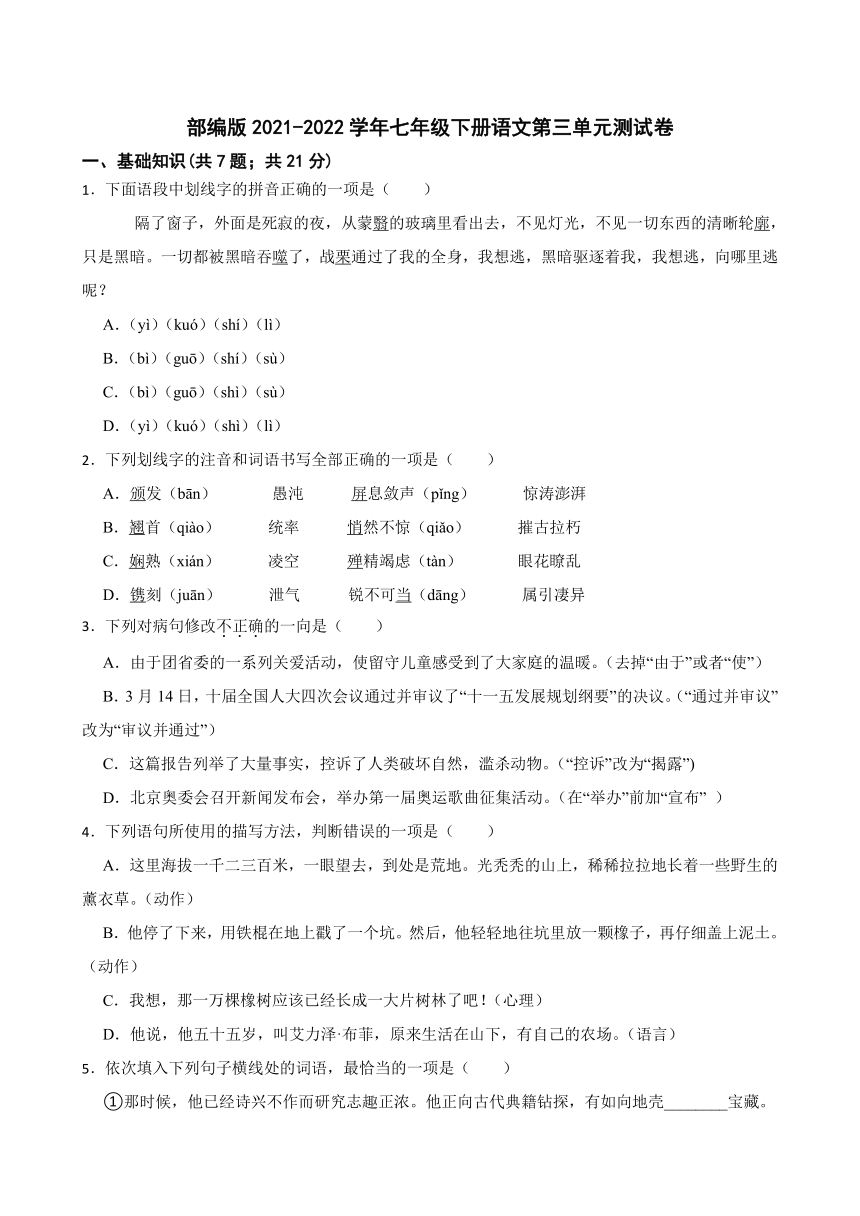

3.下列对病句修改不正确的一向是( )

A.由于团省委的一系列关爱活动,使留守儿童感受到了大家庭的温暖。(去掉“由于”或者“使”)

B.3月14日,十届全国人大四次会议通过并审议了“十一五发展规划纲要”的决议。(“通过并审议”改为“审议并通过”)

C.这篇报告列举了大量事实,控诉了人类破坏自然,滥杀动物。(“控诉”改为“揭露”)

D.北京奥委会召开新闻发布会,举办第一届奥运歌曲征集活动。(在“举办”前加“宣布” )

4.下列语句所使用的描写方法,判断错误的一项是( )

A.这里海拔一千二三百米,一眼望去,到处是荒地。光秃秃的山上,稀稀拉拉地长着一些野生的薰衣草。(动作)

B.他停了下来,用铁棍在地上戳了一个坑。然后,他轻轻地往坑里放一颗橡子,再仔细盖上泥土。(动作)

C.我想,那一万棵橡树应该已经长成一大片树林了吧!(心理)

D.他说,他五十五岁,叫艾力泽·布菲,原来生活在山下,有自己的农场。(语言)

5.依次填入下列句子横线处的词语,最恰当的一项是( )

①那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。他正向古代典籍钻探,有如向地壳________宝藏。

②在这次为汶川大地震举行的各种赈灾活动中,人们点燃一支支贮满真情的蜡烛,________受灾的人们渡过难关,走出灾难。

③花和人都会遇到各种各样的不幸,________生命的长河是无止境的。只要拥有希望,一切都将过去。

A.寻找 祈求 尽管 B.寻求 乞求 尽管

C.寻找 乞求 但是 D.寻求 祈求 但是

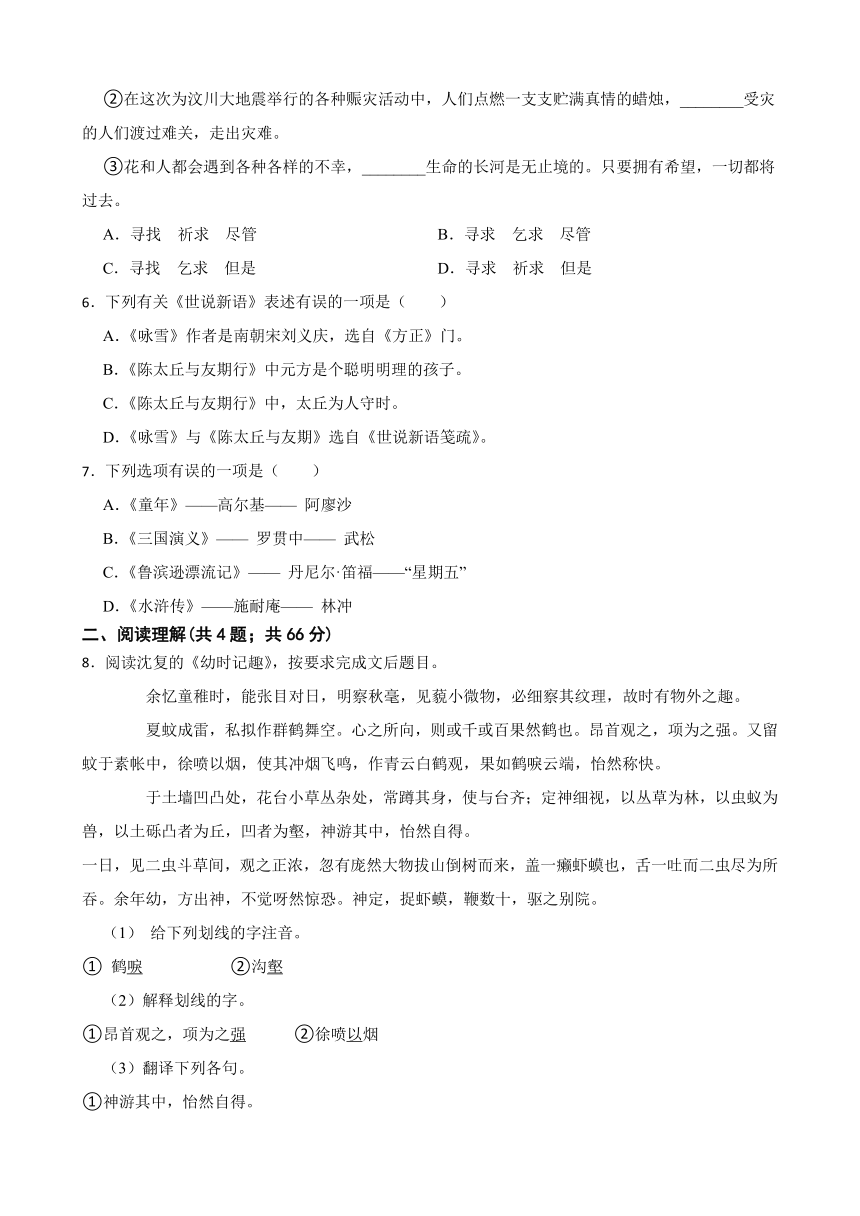

6.下列有关《世说新语》表述有误的一项是( )

A.《咏雪》作者是南朝宋刘义庆,选自《方正》门。

B.《陈太丘与友期行》中元方是个聪明明理的孩子。

C.《陈太丘与友期行》中,太丘为人守时。

D.《咏雪》与《陈太丘与友期》选自《世说新语笺疏》。

7.下列选项有误的一项是( )

A.《童年》——高尔基—— 阿廖沙

B.《三国演义》—— 罗贯中—— 武松

C.《鲁滨逊漂流记》—— 丹尼尔·笛福——“星期五”

D.《水浒传》——施耐庵—— 林冲

二、阅读理解(共4题;共66分)

8.阅读沈复的《幼时记趣》,按要求完成文后题目。

余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫,见藐小微物,必细察其纹理,故时有物外之趣。

夏蚊成雷,私拟作群鹤舞空。心之所向,则或千或百果然鹤也。昂首观之,项为之强。又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使其冲烟飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,怡然称快。

于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,常蹲其身,使与台齐;定神细视,以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为丘,凹者为壑,神游其中,怡然自得。

一日,见二虫斗草间,观之正浓,忽有庞然大物拔山倒树而来,盖一癞虾蟆也,舌一吐而二虫尽为所吞。余年幼,方出神,不觉呀然惊恐。神定,捉虾蟆,鞭数十,驱之别院。

(1) 给下列划线的字注音。

① 鹤唳 ②沟壑

(2)解释划线的字。

①昂首观之,项为之强 ②徐喷以烟

(3)翻译下列各句。

①神游其中,怡然自得。

②余年幼,方出神,不觉呀然惊恐。

(4)阅读上文,思考以下两题

①课文写了哪几件有趣的事情?

②产生“物外之趣”的原因是什么?用自己的话作答。

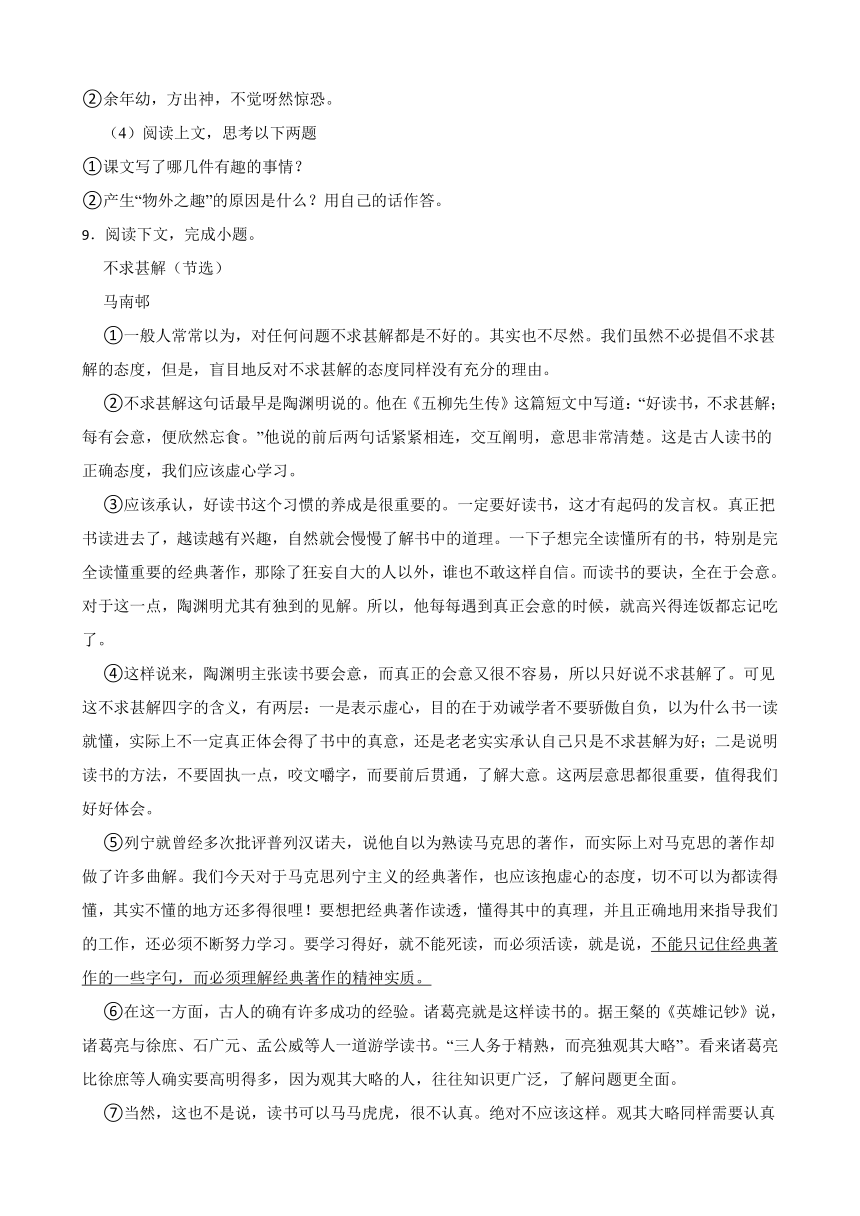

9.阅读下文,完成小题。

不求甚解(节选)

马南邨

①一般人常常以为,对任何问题不求甚解都是不好的。其实也不尽然。我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

②不求甚解这句话最早是陶渊明说的。他在《五柳先生传》这篇短文中写道:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”他说的前后两句话紧紧相连,交互阐明,意思非常清楚。这是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习。

③应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。一定要好读书,这才有起码的发言权。真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,那除了狂妄自大的人以外,谁也不敢这样自信。而读书的要诀,全在于会意。对于这一点,陶渊明尤其有独到的见解。所以,他每每遇到真正会意的时候,就高兴得连饭都忘记吃了。

④这样说来,陶渊明主张读书要会意,而真正的会意又很不容易,所以只好说不求甚解了。可见这不求甚解四字的含义,有两层:一是表示虚心,目的在于劝诫学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好;二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。这两层意思都很重要,值得我们好好体会。

⑤列宁就曾经多次批评普列汉诺夫,说他自以为熟读马克思的著作,而实际上对马克思的著作却做了许多曲解。我们今天对于马克思列宁主义的经典著作,也应该抱虚心的态度,切不可以为都读得懂,其实不懂的地方还多得很哩!要想把经典著作读透,懂得其中的真理,并且正确地用来指导我们的工作,还必须不断努力学习。要学习得好,就不能死读,而必须活读,就是说,不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质。

⑥在这一方面,古人的确有许多成功的经验。诸葛亮就是这样读书的。据王粲的《英雄记钞》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书。“三人务于精熟,而亮独观其大略”。看来诸葛亮比徐庶等人确实要高明得多,因为观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面。

⑦当然,这也不是说,读书可以马马虎虎,很不认真。绝对不应该这样。观其大略同样需要认真读书,只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体。

⑧宋代理学家陆象山的语录中说:“读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞。”这也是不因小失大的意思。所谓未晓处且放过,与不求甚解的提法很相似。放过是暂时的,最后仍然会了解它的意思。

⑨经验证明,有许多书看一遍两遍还不懂得,读三遍四遍就懂得了;或者一本书读了前面有许多不懂的地方,读到后面才豁然贯通;有的书昨天看不懂,过些日子再看才懂得;也有的似乎已经看懂了,其实不大懂,后来有了一些实际知识,才真正懂得它的意思。因此,重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

【链接一】为学读书,须具耐心,细意去领会,切不可粗心。去尽皮,方见肉;去尽肉,方见骨;去尽骨,方见髓。

【链接二】大抵观书须先熟读,使其言皆若出于吾之口;继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以得尔。——朱熹《童蒙须知》

(1)请简要概括选文的主要观点,并阐释其具体内容。

(2)第⑥段运用了哪些论证方法?有何作用?

(3)本文指出“不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质”,结合链接内容和自己平时的读书习惯,谈谈你对这句话的理解。

10.阅读下文,回答相关问题

《背影》

我说道:“爸爸,你走吧。”他往车外看了看说:“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台,须穿过铁道,须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手 a 着上面,两脚再向上 b ;他肥胖的身子向左微 c ,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。(1)我赶紧拭干了泪。怕他看见,也怕别人看见。过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。(2)于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。过一会说:“我走了,到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回头看见我,说:“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

(1)文段划横线句采用了 描写手法,为什么要写父亲的穿戴?

(2)选文中两次写到"我"流泪,其感情分别是:第一次 ;第二次 2分

(3)在文中空白处填上相应词语。

(4)品味语言。

①选文中说父亲“扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的”,写出了父亲怎样心理?

②第二段中,“我”的两次流泪表达了作者怎样的思想感情?

11.阅读下文,完成后面小题

陪母亲过年

①前些年,母亲身体还棒的时候,我们兄弟姐妹也都正值意气风发。为了生意,为了理想,为了工作,为了这为了那,我们全国各地四处跑,总是很难凑到一起。而今年,只在一个月前,我们几个已经约定,过年时一定回家。

②母亲年轻时守寡,是一个寡言的女人。而今她老了,我们几个儿女却都不在她身边。她一个人多寂寞、多孤苦,她的心里一定很落寞很伤感,我们心里都很内疚。

③大姐又来电话了,问我:“幺妹,吃饭了没 ”我说还没呢。大姐说:“你猜我做了什么?我做了母亲最爱吃的花生米炖猪脚,给你也留着呢。你路上注意安全,到了后给你姐夫打电话,他去接你。”临了,大姐又加了句,“我已给母亲盛了一碗饭了。”

④大姐总是这样,无微大至地关怀着我们,像母亲。

⑤我们兄妹几个陆续到家了,聚在大哥的老房子里,加上几个各自的新家庭成员,足足坐了两桌,对着热气腾腾的年夜饭,话匣子便打开了。

⑥不知谁将话题扯到了母亲最疼谁这个问题上,大家一致认为,母亲最疼的人是我。原因是:那时,每逢家里来客带来了礼物,母亲给我们分食时我总能多分一些。还有,每逢我与哥哥姐姐们玩要时,只要一拉哭腔,母亲就握着鸡毛掸子追得他们满院子跑。

⑦我不服气地说:“谁叫大哥那时候太倔强,每次母亲追打他,他总要梗着脖子涨红着脸不服气;谁叫二姐跟大姐偷着说,老幺才是亲生的,还联合起来对付我……”说到这里,我回头看看母亲,母亲正笑得一脸灿烂。我们兄妹几个也都笑了。

⑧其实每个孩子都是母亲手心里的宝。可母亲的精力毕竟有限,所以,她只能把自己的爱放在弱小的孩子身上。那时,我总爱生病,生病,母亲就会格外照顾我。而哥哥姐姐们就没那么幸运了,因为他们似乎从来不生病,不需要妈妈操心。所以,现在我的记忆里,有很多和妈妈一起相处的温馨时光。

⑨另外,还要听妈妈的话。家有家规,妈妈喜欢讲规矩,在家里,她有很高的威望。母亲要我们做什么,我们就去做什么。这个是难题,可家庭就像艘大船,总得有协助又听指挥的人,船才能往前走不是 所以,勤快、好使唤的孩子,母亲最喜欢。

⑩哥哥姐姐们觉得我最受宠,是因为他们没有我乖巧呀!比方说,跟邻居家孩子打架,要是打架的人是大哥,肯定会接妈妈-顿打或骂,本来,他的理由明明比我还正义,可偏要梗着脖子红着眼睛永不低头。

一阵夸夸其谈的得意之后,我调皮地说:“如果不是长大了,我是绝对不会把这些秘密泄露出来的。”哥哥姐姐及孩子们都送上了热烈的掌声。

说到这里,我们都不由得抬头去看母亲,母亲正开心地笑着。我们兄妹几个也跟着笑了起来。

一直没吭声的大哥终于说话了。他说:“其实,每个孩子都是妈妈的心头肉。去年,母亲到我家过年时。她跟我聊天,说的都是你们的事情。母亲说,我们家里,付出最多的就是大姐,而得到最少的也是大姐。因为,那时家里穷,大姐读书最少,只能留在农村。”

我们一下子都愣住了。是啊,我怎么就从没注意这个细节呢 其实,母亲到我家时,跟我聊得最多的也是大姐呀!因为,我们的大姐,正如母亲所说的那样付出得最多,得到的最少。

我们不约而同地举起了酒杯,望着大姐。大姐脸的惶恐不安。我们将酒杯举到大姐面前,异口同声地说:“姐,我们敬你了。”

大哥说:“姐,这杯酒我敬你,你为这个家付出的太多了。”

二姐说:“我们今后每年都回家过年看望您。

我说:“姐,我们今后一定会常回家看看。”

此时,门外传来了醉里啪啦的鞭炮声,那冲天的烟花映红了窗外的半个天空。

我们都起身,起跪在了母亲的的面前。一个月前,母亲离开了我们。在这个大年夜,她的相框被我们这些儿女们安顿在桌上一堆丰富的水果菜肴后面,她正笑望着我们,那眉目、那神态都与从前一模样。

(作者池宗平。有删改)

(1)“我”得到母亲宠爱的原因有哪些 请结合文章内容概括。

(2)文中多次写“母亲的笑”,请从故事情节和主题两个角度分析其在文中的作用

(3)分析本文5-8段的作用。

(4)联系全文,简要分析文章结尾的妙处

三、综合表达(共1题;共13分)

12.风筝(亦称“鸢”),浸染古典诗意,装扮现代天空。为筹办新一届厦门国际风筝节,主办单位拟组织“鹭岛竞飞鸢”宣传活动,同学们准备以志愿者身份积极参与……

(1)【拟写“鸢节欢迎辞”】刘悦负责拟写“鸢节欢迎辞”。为凸显放风筝的魅力,他特地找来几则参考材料:

【材料一】古代诗文对放风筝的快乐情景多有描述,如宋代《武林旧事》记载“清明时节,到郊外放风鸢,日暮方归”;又如清代高鼎《村居》描绘“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”。

【材料二】古代名画《清明上河图》、《百子图》都有放风筝的生动画面。现代画家李可染也有一幅名画《牛背放风筝》(见图),寄寓平步青云之意,表达美好祝愿。

【材料三】扶摇直上,小小的希望能悬得多高呢/细细一线,却想与整座天空拔河/上去,再上去,都快看不见了/沿著河堤,我开始拉着天空奔跑(轶名《风筝》)

【材料四】放风筝时,手牵一根线,看风筝冉冉上升,仿佛自己也跟着风筝飞起了,俯瞰尘寰,怡然自得。(梁实秋《放风筝》)

根据上面材料和你的生活感悟,探究一下:放风筝时,除了风筝,还放飞了什么?请将你探究的结果写在下面横线上,帮刘悦把“鸢节欢迎辞”拟写完整:

来吧,来吧,相约鹭岛鸢节,相约在金色的阳光下,相约在温暖的情谊里。

来吧,来吧,放飞五彩风筝,放飞 ,放飞 。

心相约,心相约,相约鹭岛鸢节,不论咫尺天涯。

(2)【为“鹭岛鸢联”配画】擅长书法的林枫手书了一副鹭岛鸢联。班长提议,为这副对联配上图画,使诗情画意相得益彰。请你展开想像,将对联所体现的画面生动地描绘出来。

凤凰花开映鹭岛,风筝竞飞绘蓝天。

[注:凤凰,此指凤凰木,系厦门市市树。树冠宽广,叶呈羽片状,花大色红。

(3)【宣传“鹭岛鸢节”特色】主办单位印了数百份风筝节活动安排表,要求志愿者分发时结合安排表的内容向游客简介鸢节特色。请细读下表,简要说明新一届风筝节将体现哪些特色?(至少说明三点)

厦门国际风筝节活动安排表

时间 主要活动内容

×月×日

周六 上午 开幕典礼,放飞“巨龙”风筝 海峡两岸特技风筝表演

下午 万国风筝大汇演

晚上 厦门风筝队独家表演灯光风筝

×月×日

周日 上午 各国特技风筝空中角力 少儿风筝汇演(400名厦门儿童在风筝上自绘梦想,放飞天空)

中午 马来西亚特色风筝放飞,空降糖果小礼包

下午 万人风筝大放飞(来自厦门各行各业的数万民众参与)

参考答案

1.D

2.D

3.C

4.A

5.D

6.A

7.B

8.(1)①lì ②hè

(2)①同“僵”,僵硬。 ②用。

(3)①想像在里面游历的情景,感到心情舒畅,自得其乐。②我当时年龄正小,正在看得出神,不禁“哎呀”地惊叫一声。

(4)①观蚊如鹤、神游山林、鞭打蛤蟆。②作者善于想像,仔细观察,热爱自然。

9.(1)主要观点:不求甚解是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习。

具体内容:读书全在于会意(或读书要虚心,了解大意);要注意把握精神实质;不死扣字眼,重视整体的理解。

(2)举例论证法、道理论证法。举诸葛亮读书的例子,意在说明读书的方法是“观其大略”,就是理解其精神实质。这样使要讲的道理更具体,更具说服力;引王粲的文字用道理论证,有力地证明诸葛亮就是“观其大略”读书的,更具说服力。

(3)按“不求甚解”的精神,读经典著作关键在于领悟其精神实质,不能寻章摘句;要想做到这一点,先要完整读书,全面理解,然后熟读精思,层层深入。

10.(1)外貌;突出家中景况惨淡,照应了开头;同时与“我”贵重的紫毛大衣形成对比,表现了父亲对“我”的关爱。

(2)感动的泪;离别伤感的泪

(3)攀、缩、倾

(4)①父亲为儿子买橘子,尽管十分辛苦,心里也是高兴的,越是尽到了父亲的责任,心里越踏实。

②第一次流泪是因为感动。父亲买橘子的经过表现了爱儿子的深厚感情,使儿子感动得热泪盈眶;第二次流泪是因为离别。儿子眼望着父亲的背影在人群中消失,离别情绪,又催人泪下。

11.(1)母亲精力有限,只能把更多的爱给弱小的“我”身上;“我”比其他兄弟姐妹们更勤快、更好使唤。

(2)故事情节上:“母亲的笑”与“我们”陪母亲过年谈笑聊天相照应,推动故事情节发展;主题上:揭示文章主题;歌颂了母慈子孝、家庭团聚、生活美满这一主题。

(3)通过插叙的内容,回忆了小时候母亲对于孩子们的爱,使上下文结构更加紧密;为下文写母慈子孝、家庭团聚做铺垫;使母亲善良质朴、关爱儿女这一形象更加突出,从而揭示文章主题。

(4)文章以母亲去世、子女祭拜沉思为结尾,表达了孩子们对母亲的思念和不舍之情,揭示文章主题,进一步给读者留下深沉思考:及时行孝,不要留下“子欲养而亲不在”的遗憾。

12.(1)快乐的心情;小小的希望

(2)夏日里,凤凰花开,满眼绯红,绚丽烂漫,映红了厦门的大街小巷,映红了鹭岛的天空。各色风筝竞相飘飞,蓝天、白云、红花、飞鸢,构成了一幅色彩斑斓充满动感的画卷…

(3)全民参与(参加人数多);多国参与(万国竟飞);两岸互动;形式多样;体现本地特色。

一、基础知识(共7题;共21分)

1.下面语段中划线字的拼音正确的一项是( )

隔了窗子,外面是死寂的夜,从蒙翳的玻璃里看出去,不见灯光,不见一切东西的清晰轮廓,只是黑暗。一切都被黑暗吞噬了,战栗通过了我的全身,我想逃,黑暗驱逐着我,我想逃,向哪里逃呢?

A.(yì)(kuó)(shí)(lì)

B.(bì)(guō)(shí)(sù)

C.(bì)(guō)(shì)(sù)

D.(yì)(kuó)(shì)(lì)

2.下列划线字的注音和词语书写全部正确的一项是( )

A.颁发(bān) 愚沌 屏息敛声(pǐng) 惊涛澎湃

B.翘首(qiào) 统率 悄然不惊(qiǎo) 摧古拉朽

C.娴熟(xián) 凌空 殚精竭虑(tàn) 眼花瞭乱

D.镌刻(juān) 泄气 锐不可当(dāng) 属引凄异

3.下列对病句修改不正确的一向是( )

A.由于团省委的一系列关爱活动,使留守儿童感受到了大家庭的温暖。(去掉“由于”或者“使”)

B.3月14日,十届全国人大四次会议通过并审议了“十一五发展规划纲要”的决议。(“通过并审议”改为“审议并通过”)

C.这篇报告列举了大量事实,控诉了人类破坏自然,滥杀动物。(“控诉”改为“揭露”)

D.北京奥委会召开新闻发布会,举办第一届奥运歌曲征集活动。(在“举办”前加“宣布” )

4.下列语句所使用的描写方法,判断错误的一项是( )

A.这里海拔一千二三百米,一眼望去,到处是荒地。光秃秃的山上,稀稀拉拉地长着一些野生的薰衣草。(动作)

B.他停了下来,用铁棍在地上戳了一个坑。然后,他轻轻地往坑里放一颗橡子,再仔细盖上泥土。(动作)

C.我想,那一万棵橡树应该已经长成一大片树林了吧!(心理)

D.他说,他五十五岁,叫艾力泽·布菲,原来生活在山下,有自己的农场。(语言)

5.依次填入下列句子横线处的词语,最恰当的一项是( )

①那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。他正向古代典籍钻探,有如向地壳________宝藏。

②在这次为汶川大地震举行的各种赈灾活动中,人们点燃一支支贮满真情的蜡烛,________受灾的人们渡过难关,走出灾难。

③花和人都会遇到各种各样的不幸,________生命的长河是无止境的。只要拥有希望,一切都将过去。

A.寻找 祈求 尽管 B.寻求 乞求 尽管

C.寻找 乞求 但是 D.寻求 祈求 但是

6.下列有关《世说新语》表述有误的一项是( )

A.《咏雪》作者是南朝宋刘义庆,选自《方正》门。

B.《陈太丘与友期行》中元方是个聪明明理的孩子。

C.《陈太丘与友期行》中,太丘为人守时。

D.《咏雪》与《陈太丘与友期》选自《世说新语笺疏》。

7.下列选项有误的一项是( )

A.《童年》——高尔基—— 阿廖沙

B.《三国演义》—— 罗贯中—— 武松

C.《鲁滨逊漂流记》—— 丹尼尔·笛福——“星期五”

D.《水浒传》——施耐庵—— 林冲

二、阅读理解(共4题;共66分)

8.阅读沈复的《幼时记趣》,按要求完成文后题目。

余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫,见藐小微物,必细察其纹理,故时有物外之趣。

夏蚊成雷,私拟作群鹤舞空。心之所向,则或千或百果然鹤也。昂首观之,项为之强。又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使其冲烟飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,怡然称快。

于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,常蹲其身,使与台齐;定神细视,以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为丘,凹者为壑,神游其中,怡然自得。

一日,见二虫斗草间,观之正浓,忽有庞然大物拔山倒树而来,盖一癞虾蟆也,舌一吐而二虫尽为所吞。余年幼,方出神,不觉呀然惊恐。神定,捉虾蟆,鞭数十,驱之别院。

(1) 给下列划线的字注音。

① 鹤唳 ②沟壑

(2)解释划线的字。

①昂首观之,项为之强 ②徐喷以烟

(3)翻译下列各句。

①神游其中,怡然自得。

②余年幼,方出神,不觉呀然惊恐。

(4)阅读上文,思考以下两题

①课文写了哪几件有趣的事情?

②产生“物外之趣”的原因是什么?用自己的话作答。

9.阅读下文,完成小题。

不求甚解(节选)

马南邨

①一般人常常以为,对任何问题不求甚解都是不好的。其实也不尽然。我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

②不求甚解这句话最早是陶渊明说的。他在《五柳先生传》这篇短文中写道:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”他说的前后两句话紧紧相连,交互阐明,意思非常清楚。这是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习。

③应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。一定要好读书,这才有起码的发言权。真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,那除了狂妄自大的人以外,谁也不敢这样自信。而读书的要诀,全在于会意。对于这一点,陶渊明尤其有独到的见解。所以,他每每遇到真正会意的时候,就高兴得连饭都忘记吃了。

④这样说来,陶渊明主张读书要会意,而真正的会意又很不容易,所以只好说不求甚解了。可见这不求甚解四字的含义,有两层:一是表示虚心,目的在于劝诫学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好;二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。这两层意思都很重要,值得我们好好体会。

⑤列宁就曾经多次批评普列汉诺夫,说他自以为熟读马克思的著作,而实际上对马克思的著作却做了许多曲解。我们今天对于马克思列宁主义的经典著作,也应该抱虚心的态度,切不可以为都读得懂,其实不懂的地方还多得很哩!要想把经典著作读透,懂得其中的真理,并且正确地用来指导我们的工作,还必须不断努力学习。要学习得好,就不能死读,而必须活读,就是说,不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质。

⑥在这一方面,古人的确有许多成功的经验。诸葛亮就是这样读书的。据王粲的《英雄记钞》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书。“三人务于精熟,而亮独观其大略”。看来诸葛亮比徐庶等人确实要高明得多,因为观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面。

⑦当然,这也不是说,读书可以马马虎虎,很不认真。绝对不应该这样。观其大略同样需要认真读书,只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体。

⑧宋代理学家陆象山的语录中说:“读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞。”这也是不因小失大的意思。所谓未晓处且放过,与不求甚解的提法很相似。放过是暂时的,最后仍然会了解它的意思。

⑨经验证明,有许多书看一遍两遍还不懂得,读三遍四遍就懂得了;或者一本书读了前面有许多不懂的地方,读到后面才豁然贯通;有的书昨天看不懂,过些日子再看才懂得;也有的似乎已经看懂了,其实不大懂,后来有了一些实际知识,才真正懂得它的意思。因此,重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

【链接一】为学读书,须具耐心,细意去领会,切不可粗心。去尽皮,方见肉;去尽肉,方见骨;去尽骨,方见髓。

【链接二】大抵观书须先熟读,使其言皆若出于吾之口;继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以得尔。——朱熹《童蒙须知》

(1)请简要概括选文的主要观点,并阐释其具体内容。

(2)第⑥段运用了哪些论证方法?有何作用?

(3)本文指出“不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质”,结合链接内容和自己平时的读书习惯,谈谈你对这句话的理解。

10.阅读下文,回答相关问题

《背影》

我说道:“爸爸,你走吧。”他往车外看了看说:“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台,须穿过铁道,须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手 a 着上面,两脚再向上 b ;他肥胖的身子向左微 c ,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。(1)我赶紧拭干了泪。怕他看见,也怕别人看见。过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。(2)于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。过一会说:“我走了,到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回头看见我,说:“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

(1)文段划横线句采用了 描写手法,为什么要写父亲的穿戴?

(2)选文中两次写到"我"流泪,其感情分别是:第一次 ;第二次 2分

(3)在文中空白处填上相应词语。

(4)品味语言。

①选文中说父亲“扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的”,写出了父亲怎样心理?

②第二段中,“我”的两次流泪表达了作者怎样的思想感情?

11.阅读下文,完成后面小题

陪母亲过年

①前些年,母亲身体还棒的时候,我们兄弟姐妹也都正值意气风发。为了生意,为了理想,为了工作,为了这为了那,我们全国各地四处跑,总是很难凑到一起。而今年,只在一个月前,我们几个已经约定,过年时一定回家。

②母亲年轻时守寡,是一个寡言的女人。而今她老了,我们几个儿女却都不在她身边。她一个人多寂寞、多孤苦,她的心里一定很落寞很伤感,我们心里都很内疚。

③大姐又来电话了,问我:“幺妹,吃饭了没 ”我说还没呢。大姐说:“你猜我做了什么?我做了母亲最爱吃的花生米炖猪脚,给你也留着呢。你路上注意安全,到了后给你姐夫打电话,他去接你。”临了,大姐又加了句,“我已给母亲盛了一碗饭了。”

④大姐总是这样,无微大至地关怀着我们,像母亲。

⑤我们兄妹几个陆续到家了,聚在大哥的老房子里,加上几个各自的新家庭成员,足足坐了两桌,对着热气腾腾的年夜饭,话匣子便打开了。

⑥不知谁将话题扯到了母亲最疼谁这个问题上,大家一致认为,母亲最疼的人是我。原因是:那时,每逢家里来客带来了礼物,母亲给我们分食时我总能多分一些。还有,每逢我与哥哥姐姐们玩要时,只要一拉哭腔,母亲就握着鸡毛掸子追得他们满院子跑。

⑦我不服气地说:“谁叫大哥那时候太倔强,每次母亲追打他,他总要梗着脖子涨红着脸不服气;谁叫二姐跟大姐偷着说,老幺才是亲生的,还联合起来对付我……”说到这里,我回头看看母亲,母亲正笑得一脸灿烂。我们兄妹几个也都笑了。

⑧其实每个孩子都是母亲手心里的宝。可母亲的精力毕竟有限,所以,她只能把自己的爱放在弱小的孩子身上。那时,我总爱生病,生病,母亲就会格外照顾我。而哥哥姐姐们就没那么幸运了,因为他们似乎从来不生病,不需要妈妈操心。所以,现在我的记忆里,有很多和妈妈一起相处的温馨时光。

⑨另外,还要听妈妈的话。家有家规,妈妈喜欢讲规矩,在家里,她有很高的威望。母亲要我们做什么,我们就去做什么。这个是难题,可家庭就像艘大船,总得有协助又听指挥的人,船才能往前走不是 所以,勤快、好使唤的孩子,母亲最喜欢。

⑩哥哥姐姐们觉得我最受宠,是因为他们没有我乖巧呀!比方说,跟邻居家孩子打架,要是打架的人是大哥,肯定会接妈妈-顿打或骂,本来,他的理由明明比我还正义,可偏要梗着脖子红着眼睛永不低头。

一阵夸夸其谈的得意之后,我调皮地说:“如果不是长大了,我是绝对不会把这些秘密泄露出来的。”哥哥姐姐及孩子们都送上了热烈的掌声。

说到这里,我们都不由得抬头去看母亲,母亲正开心地笑着。我们兄妹几个也跟着笑了起来。

一直没吭声的大哥终于说话了。他说:“其实,每个孩子都是妈妈的心头肉。去年,母亲到我家过年时。她跟我聊天,说的都是你们的事情。母亲说,我们家里,付出最多的就是大姐,而得到最少的也是大姐。因为,那时家里穷,大姐读书最少,只能留在农村。”

我们一下子都愣住了。是啊,我怎么就从没注意这个细节呢 其实,母亲到我家时,跟我聊得最多的也是大姐呀!因为,我们的大姐,正如母亲所说的那样付出得最多,得到的最少。

我们不约而同地举起了酒杯,望着大姐。大姐脸的惶恐不安。我们将酒杯举到大姐面前,异口同声地说:“姐,我们敬你了。”

大哥说:“姐,这杯酒我敬你,你为这个家付出的太多了。”

二姐说:“我们今后每年都回家过年看望您。

我说:“姐,我们今后一定会常回家看看。”

此时,门外传来了醉里啪啦的鞭炮声,那冲天的烟花映红了窗外的半个天空。

我们都起身,起跪在了母亲的的面前。一个月前,母亲离开了我们。在这个大年夜,她的相框被我们这些儿女们安顿在桌上一堆丰富的水果菜肴后面,她正笑望着我们,那眉目、那神态都与从前一模样。

(作者池宗平。有删改)

(1)“我”得到母亲宠爱的原因有哪些 请结合文章内容概括。

(2)文中多次写“母亲的笑”,请从故事情节和主题两个角度分析其在文中的作用

(3)分析本文5-8段的作用。

(4)联系全文,简要分析文章结尾的妙处

三、综合表达(共1题;共13分)

12.风筝(亦称“鸢”),浸染古典诗意,装扮现代天空。为筹办新一届厦门国际风筝节,主办单位拟组织“鹭岛竞飞鸢”宣传活动,同学们准备以志愿者身份积极参与……

(1)【拟写“鸢节欢迎辞”】刘悦负责拟写“鸢节欢迎辞”。为凸显放风筝的魅力,他特地找来几则参考材料:

【材料一】古代诗文对放风筝的快乐情景多有描述,如宋代《武林旧事》记载“清明时节,到郊外放风鸢,日暮方归”;又如清代高鼎《村居》描绘“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”。

【材料二】古代名画《清明上河图》、《百子图》都有放风筝的生动画面。现代画家李可染也有一幅名画《牛背放风筝》(见图),寄寓平步青云之意,表达美好祝愿。

【材料三】扶摇直上,小小的希望能悬得多高呢/细细一线,却想与整座天空拔河/上去,再上去,都快看不见了/沿著河堤,我开始拉着天空奔跑(轶名《风筝》)

【材料四】放风筝时,手牵一根线,看风筝冉冉上升,仿佛自己也跟着风筝飞起了,俯瞰尘寰,怡然自得。(梁实秋《放风筝》)

根据上面材料和你的生活感悟,探究一下:放风筝时,除了风筝,还放飞了什么?请将你探究的结果写在下面横线上,帮刘悦把“鸢节欢迎辞”拟写完整:

来吧,来吧,相约鹭岛鸢节,相约在金色的阳光下,相约在温暖的情谊里。

来吧,来吧,放飞五彩风筝,放飞 ,放飞 。

心相约,心相约,相约鹭岛鸢节,不论咫尺天涯。

(2)【为“鹭岛鸢联”配画】擅长书法的林枫手书了一副鹭岛鸢联。班长提议,为这副对联配上图画,使诗情画意相得益彰。请你展开想像,将对联所体现的画面生动地描绘出来。

凤凰花开映鹭岛,风筝竞飞绘蓝天。

[注:凤凰,此指凤凰木,系厦门市市树。树冠宽广,叶呈羽片状,花大色红。

(3)【宣传“鹭岛鸢节”特色】主办单位印了数百份风筝节活动安排表,要求志愿者分发时结合安排表的内容向游客简介鸢节特色。请细读下表,简要说明新一届风筝节将体现哪些特色?(至少说明三点)

厦门国际风筝节活动安排表

时间 主要活动内容

×月×日

周六 上午 开幕典礼,放飞“巨龙”风筝 海峡两岸特技风筝表演

下午 万国风筝大汇演

晚上 厦门风筝队独家表演灯光风筝

×月×日

周日 上午 各国特技风筝空中角力 少儿风筝汇演(400名厦门儿童在风筝上自绘梦想,放飞天空)

中午 马来西亚特色风筝放飞,空降糖果小礼包

下午 万人风筝大放飞(来自厦门各行各业的数万民众参与)

参考答案

1.D

2.D

3.C

4.A

5.D

6.A

7.B

8.(1)①lì ②hè

(2)①同“僵”,僵硬。 ②用。

(3)①想像在里面游历的情景,感到心情舒畅,自得其乐。②我当时年龄正小,正在看得出神,不禁“哎呀”地惊叫一声。

(4)①观蚊如鹤、神游山林、鞭打蛤蟆。②作者善于想像,仔细观察,热爱自然。

9.(1)主要观点:不求甚解是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习。

具体内容:读书全在于会意(或读书要虚心,了解大意);要注意把握精神实质;不死扣字眼,重视整体的理解。

(2)举例论证法、道理论证法。举诸葛亮读书的例子,意在说明读书的方法是“观其大略”,就是理解其精神实质。这样使要讲的道理更具体,更具说服力;引王粲的文字用道理论证,有力地证明诸葛亮就是“观其大略”读书的,更具说服力。

(3)按“不求甚解”的精神,读经典著作关键在于领悟其精神实质,不能寻章摘句;要想做到这一点,先要完整读书,全面理解,然后熟读精思,层层深入。

10.(1)外貌;突出家中景况惨淡,照应了开头;同时与“我”贵重的紫毛大衣形成对比,表现了父亲对“我”的关爱。

(2)感动的泪;离别伤感的泪

(3)攀、缩、倾

(4)①父亲为儿子买橘子,尽管十分辛苦,心里也是高兴的,越是尽到了父亲的责任,心里越踏实。

②第一次流泪是因为感动。父亲买橘子的经过表现了爱儿子的深厚感情,使儿子感动得热泪盈眶;第二次流泪是因为离别。儿子眼望着父亲的背影在人群中消失,离别情绪,又催人泪下。

11.(1)母亲精力有限,只能把更多的爱给弱小的“我”身上;“我”比其他兄弟姐妹们更勤快、更好使唤。

(2)故事情节上:“母亲的笑”与“我们”陪母亲过年谈笑聊天相照应,推动故事情节发展;主题上:揭示文章主题;歌颂了母慈子孝、家庭团聚、生活美满这一主题。

(3)通过插叙的内容,回忆了小时候母亲对于孩子们的爱,使上下文结构更加紧密;为下文写母慈子孝、家庭团聚做铺垫;使母亲善良质朴、关爱儿女这一形象更加突出,从而揭示文章主题。

(4)文章以母亲去世、子女祭拜沉思为结尾,表达了孩子们对母亲的思念和不舍之情,揭示文章主题,进一步给读者留下深沉思考:及时行孝,不要留下“子欲养而亲不在”的遗憾。

12.(1)快乐的心情;小小的希望

(2)夏日里,凤凰花开,满眼绯红,绚丽烂漫,映红了厦门的大街小巷,映红了鹭岛的天空。各色风筝竞相飘飞,蓝天、白云、红花、飞鸢,构成了一幅色彩斑斓充满动感的画卷…

(3)全民参与(参加人数多);多国参与(万国竟飞);两岸互动;形式多样;体现本地特色。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读