高三历史三轮复习核心考点查缺补漏与方法指导 专题七 近代中国经济结构的变动

文档属性

| 名称 | 高三历史三轮复习核心考点查缺补漏与方法指导 专题七 近代中国经济结构的变动 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 216.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | |||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-05-24 23:34:17 | ||

图片预览

文档简介

专题七近 代中国经济结构的变动

【考纲要求】

晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起、民国时期民族工业的曲折发展

一、核心考点过关

核心考点一、晚清中国社会经济结构的变化和民族工业的兴起、发展

【真题回顾】(2012·江苏单科·T5)右图为《点石斋画报·快枪述奇》描绘的洋务企业“金陵机器制造局”试验武器的情景。图中三人为:官员郭月楼和徐仲虎,工首唐履堂。图中文云:“工首……匠心运用,造成快枪。”从图文可以得出的信息是( )

①晚清官府推动洋务军事工业

②洋务产品足令洋人为之汗颜

③“师夷长技”思想的具体实践

④标志民族资本主义工业诞生

A.①③ B.②④ C.①②③ D.①③④

【点评】本题以洋务企业“金陵机器制造局”造成快枪为切入点,利用文字和图片资料,考查洋务运动与清官府的关系及企业的性质,考查学生从材料提取有效信息的能力,易错选为D。错因在于不能区别洋务企业与民族资本主义企业两个概念。

【考情新动向】

1.从考查频率和内容看:晚清时期中国社会经济结构的变动是高考命题出现频率较高的考点,在近几年的高考命题中经常出现,且选择题与非选择题均有出现。

2.从考查角度和能力看:特别是鸦片战争后中国小农经济的解体、洋务运动、民族工业的发展历程考查较多,主要是运用新材料或图文设置新情境,考查学生分析理解能力。

3.复习备考时,仍以晚清时期小农经济解体、洋务运动、民国时期民族工业的曲折发展为重点,要联系中国古代经济结构、西方国家对中国的侵略等知识,加强对中国社会经济结构变动的学习。

【变式达标】

1.1847年,英国商人组织在一份报告中写道:“中国人所织的白而结实的布比我们的货物贵得多。我在上海发现,由于我们的布代替了他们的布,他们的织布业已迅速下降了。”材料实质上反映了

A.洋布物美价廉,竞争力强 B.中国自然经济开始解体

C.土布做工粗糙,价格昂贵 D.外国商品完全占据中国市场

2.“申江鬼国正通商,繁华富丽压苏杭。番舶来银百万计,中国商人皆若狂。今年买经更陆续;农人纺经十之六。遂使家家置纺车,无复有心种菽粟。”从中不能得到的信息是

A.上海已经开放为通商口岸 B.中国生丝商品化程度提高

C.苏杭地区传统纺丝业破产 D.纺丝业已使用机器大生产

3. “近来各省虽间有制造等局,然所造皆系军火,于民间日用之物,尚属阙如。臣愚以为华民所需外洋之物,必应悉行仿造,虽不尽断来源,亦可渐开风气。”材料表明( )

A.地主阶级洋务派积极创办民用工业 B.清政府大力发展近代工业

C.近代民族资本家大力发展机器工业 D.中国出现了资本主义萌芽

4.在探究西方对中国近代社会的影响过程中,甲同学根据1866年创办的民营机器厂——发昌机器厂,依靠向外商船厂承接装配船用零件而发展起来,得出外国在华企业对中国民族工业起着辐射作用的结论;乙同学根据该厂因竞争不过英商船厂,于1899年为英商耶松船厂所吞并,得出外国在华资本阻碍中国民族资本发展的结论。下列评价中最为合理的是

A.两位同学结论相互矛盾 B.甲结论不全面,乙结论成立

C.两位同学认识都不全面 D.甲结论成立,乙结论错误

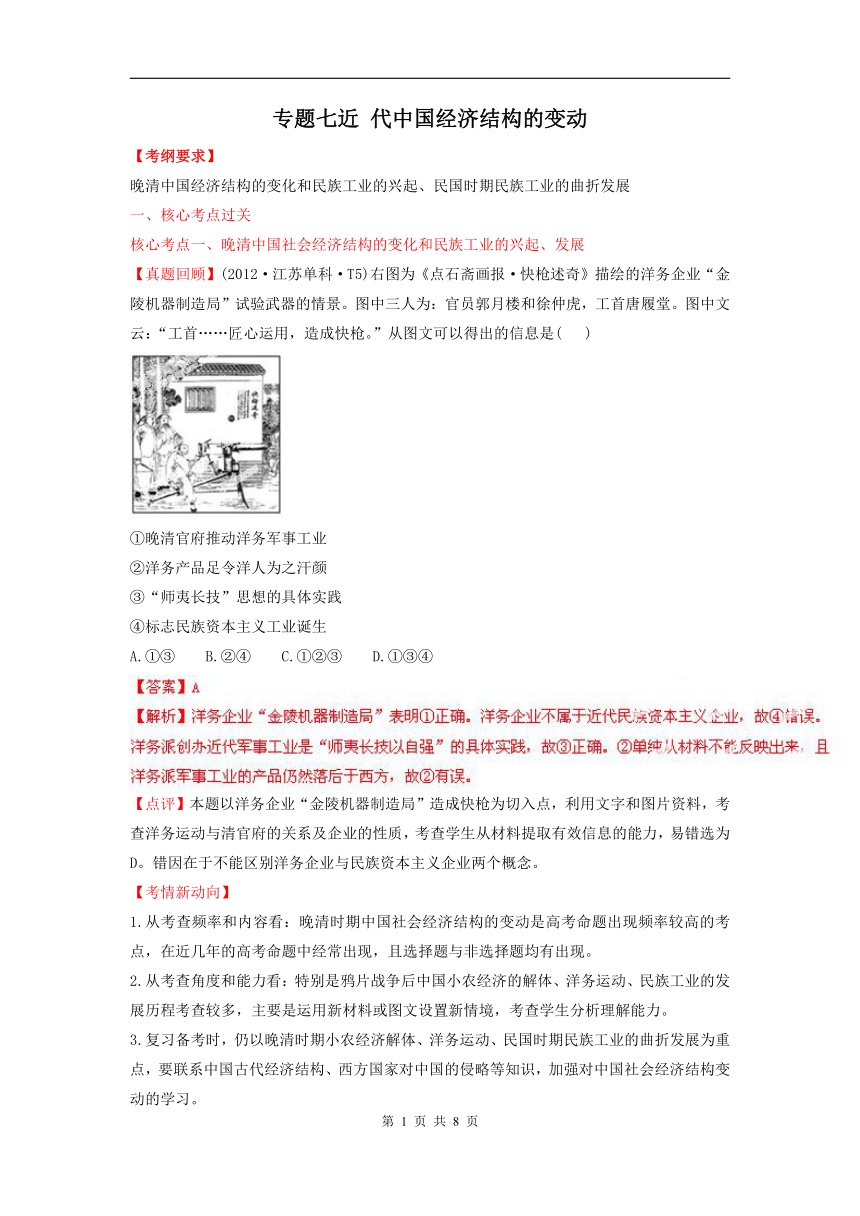

5.下表是晚清政府财政收入结构表(单位:万两)(摘自冯杨《低关税与近代中国经济发展研究》),下列对此表内容所含信息解读正确的是()

年代 农业税收入 工商杂税收入 其他收入 总收入

数额 比重 数额 比重 数额 比重 数额 比重

1849 3281 77 969 23 0 4250 100

1885 3071 40 3923 51 714 9 7708 100

1911 4810 16 20441 69 4445 15 19696 100

①农业税比重大为缩小 ②工商杂税收入持续上升

③晚清政府经济政策的局部调整 ④西方列强暂时放松侵略

A.①② B.③④ C.①②③ D.②③④

【真题回顾】(2012·江苏单科·T8)1934年上海市长指出,“近年以来,上海人口财富,均有巨量之增加,然吾人能谓其工商业均已健全发展否?未也,且去健全甚远。……是何故乎?上海犹鱼,内地犹水,财富集中,而不知所以流通之,非繁荣之象也;人口增加,失业者日众,城市生活之病态也!欲求鱼之生长,而不先实池以水,其可得乎?”这段话体现的施政设想是

A.强调帮助内地改善经济,营造发展环境

B.强调改变城市财富流向,缩小贫富差距

C.强调限制城市人口增长,提升人口素质

D.强调发展城市工商百业,增加城市就业

【点评】本题以营造经济发展环境为切入点,考查国民政府统治前期中国民族工业的发展原因。这一时期民族工业发展的原因主要在于政府政策。本题通过一段材料考查学生解读材料提取有效信息及分析、理解能力。本题易错选B、D,错因在于没能把握和完全解读材料。

【考情新动向】

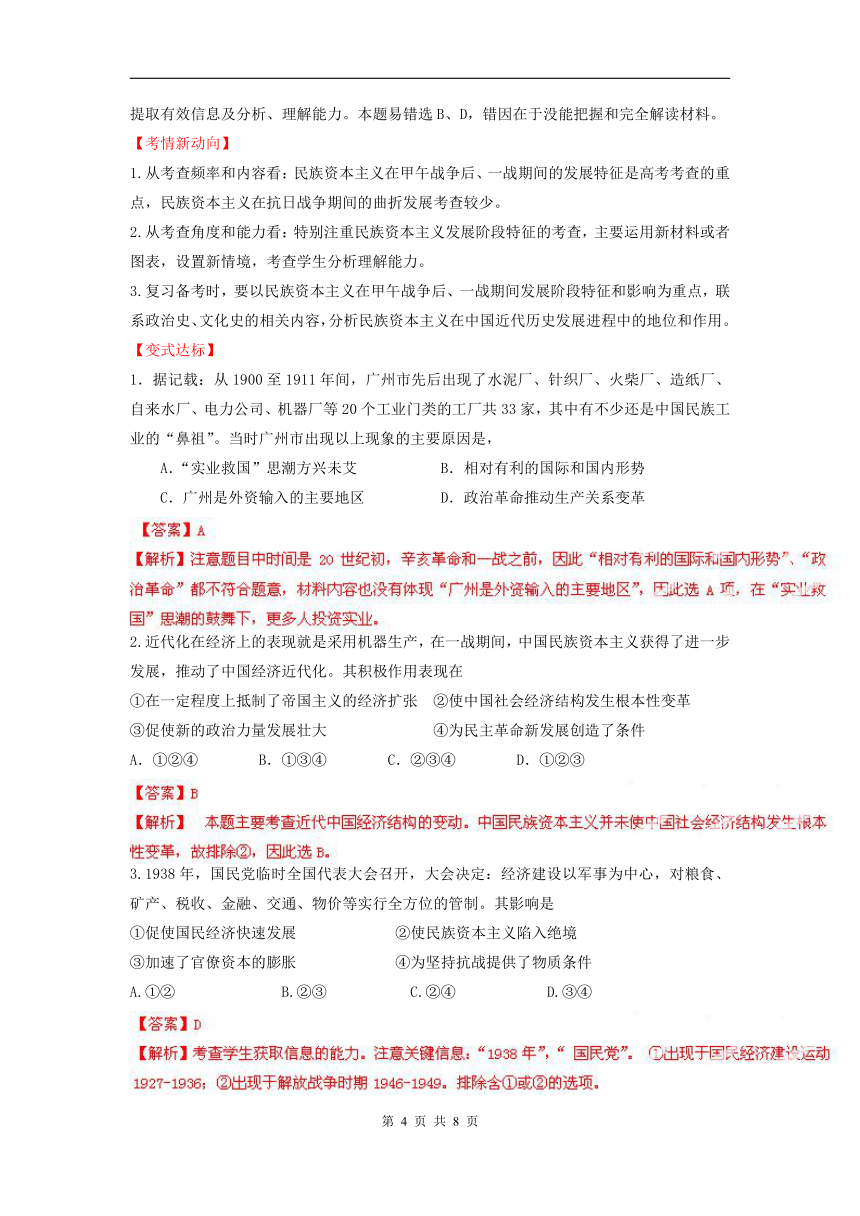

1.从考查频率和内容看:民族资本主义在甲午战争后、一战期间的发展特征是高考考查的重点,民族资本主义在抗日战争期间的曲折发展考查较少。

2.从考查角度和能力看:特别注重民族资本主义发展阶段特征的考查,主要运用新材料或者图表,设置新情境,考查学生分析理解能力。

3.复习备考时,要以民族资本主义在甲午战争后、一战期间发展阶段特征和影响为重点,联系政治史、文化史的相关内容,分析民族资本主义在中国近代历史发展进程中的地位和作用。

【变式达标】

1.据记载:从1900至1911年间,广州市先后出现了水泥厂、针织厂、火柴厂、造纸厂、自来水厂、电力公司、机器厂等20个工业门类的工厂共33家,其中有不少还是中国民族工业的“鼻祖”。当时广州市出现以上现象的主要原因是,

A.“实业救国”思潮方兴未艾 B.相对有利的国际和国内形势

C.广州是外资输入的主要地区 D.政治革命推动生产关系变革

2.近代化在经济上的表现就是采用机器生产,在一战期间,中国民族资本主义获得了进一步发展,推动了中国经济近代化。其积极作用表现在

①在一定程度上抵制了帝国主义的经济扩张 ②使中国社会经济结构发生根本性变革

③促使新的政治力量发展壮大 ④为民主革命新发展创造了条件

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

3.1938年,国民党临时全国代表大会召开,大会决定:经济建设以军事为中心,对粮食、矿产、税收、金融、交通、物价等实行全方位的管制。其影响是

①促使国民经济快速发展 ②使民族资本主义陷入绝境

③加速了官僚资本的膨胀 ④为坚持抗战提供了物质条件

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

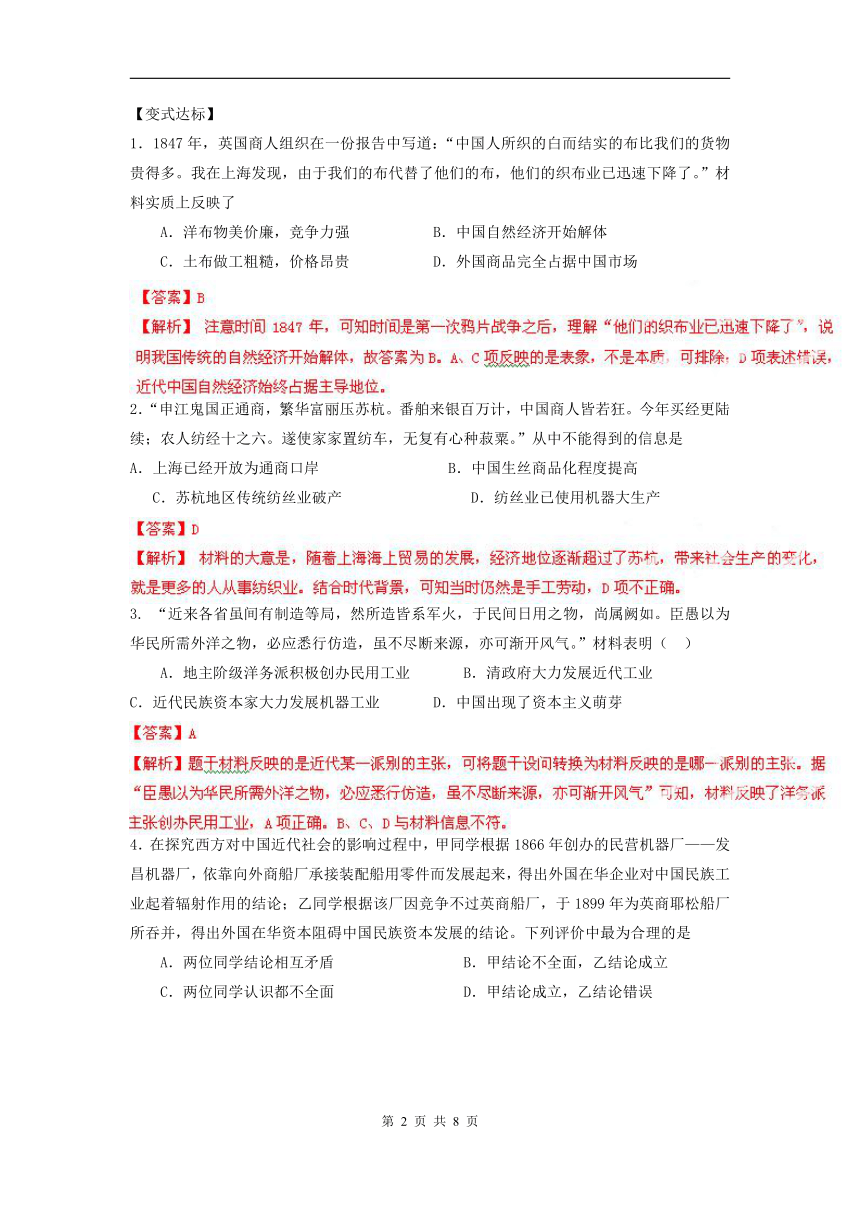

4.下表反映了1936—1938年上海部分民族工业生产指数的变化(注:1936年指数为100)。下列解读,正确的是这一时期( )

1936年 1937年 1938年

棉纺织业 100 81.7 69.8

面粉业 100 77.5 72.5

机器业 100 99.6 56.0

各业平均 100 85.5 74.9

民族工业逐步萧条

②因民国政府工作重点提高外交地位所致

③面粉业、纺织业发展最快

④日本侵华破坏民族工业

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【对应考点】

近代中国经济结构的变动。

㈠、鸦片战争前的中国传统经济——封建自然经济。

㈡、鸦片战争后传统经济结构的变动。

1、不平等条约获取的经济特权;

2、大量洋货涌入中国。“织”与“纺”分离

3、传统经济结构的瓦解。在外国商品的冲击下,传统手工业纷纷破产,自然经济开始瓦解,但发生在东南沿海地区。

㈢、新经济成分的出现:外资企业、洋务企业的民族资本主义企业。

Ⅰ、外资企业:鸦片战争后外商企业陆续在通商口岸兴起,给中国带来了先进的机器与技术,打开了中国人的眼界,从而为中国资本主义机器工业的产生起了诱导作用。

Ⅱ、洋务企业:1、背景:面临内忧外患

2、目的:利用西方先进技术,维护清朝封建统治

3、时期:19世纪60—90年代

4、口号:“师夷长技以自强”

5、活动:①前期兴办军事工业(“自强”) ②后期兴办民用工业(“求富”)

6、洋务运动创办的工业:军用工业:安庆内械所(第一家官办)江南制造总局(国内规模最大)

民用工业:开平煤矿(第一个使用机械采煤矿)、轮船招商局

7、洋务运动的作用:顺应了中国经济从传统向近代化迈进的历史趋势,标志着中国近代工业开始起步。

①、引进了西方机器和先进技术,培养了科技人员;

②、一定程度上抵制了外国经济势力扩张;

③、刺激了民族资本主义的产生和发展;

④、加速了封建经济的解体。

Ⅲ、民族资本主义企业(市场、劳动力、技术设备、资本)

1、民族资本主义产生和曲折发展历程

①、产生:时间:19世纪70年代前后;

表现:中国民族资本主义在东南沿海地区生产;

原因:外商企业的刺激和洋务运动的诱导;小农经济开始解体;

影响:中国的经济结构发生了变化,新的阶级力量产生。

②、初步发展:时间:甲午战争以后(19世纪末):

原因:列强资本输出进一步破坏自然经济:清政府放宽对民间设厂的限制。

影响:民族资产阶级作为新的政治力量开始登上历史舞台,掀起维新变法运动和辛亥革命。

③、进一步发展(黄金时期、短暂春天):

时间:1912—1918年(一战期间)

原因:一战期间欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略;辛亥革命和群众性的反帝爱国运动的推动;“实业求国”思潮的影响。

表现:新建厂矿和资本增多,轻工业发展较快,涌现出一批著名实业家。

影响:促进了中国无产阶级队伍的壮大,为新民主主义革命的开始奠定了阶级基础。

④、较快发展:(夏天)时间:国民党统治前十年(1927—1936)。

原因:全国的基本统一;国民政府推行有利于发展经济的政策和措施。

影响:民族工业发展较快,但民族工业受到官僚资本的挤压、帝国主义的经济侵略和封建势力的压迫,民族资本的发展仍然受到阻碍。

⑥、萎缩:(秋天)时间:1937—1945年抗战时期。

原因:在沦陷区:日伪政权疯狂的经济掠夺,日本侵华资本膨胀,毁坏或吞并民族工业;在国统区:四大家族官僚资本垄断地位空前加强。官僚资本乘战时民族工业之危,吞并民营企业,进行大规模掠夺。

⑦、陷入绝境:(冬天)时间:抗战胜利后(1946—1949年)。

原因:美国加紧对华经济侵略,官僚资本的排挤;

表现:工厂纷纷倒闭。

影响:毁灭性的打击。

⑧、最后归宿:时间:社会主义过渡时期(1953—1956年)

原因:社会主义改造

影响:公私合营转化为公有制经济

2、民族工业的特点:①、资金少、规模小、分布不平衡;②、起步艰难;③、曲折发展;④、革命性;

⑤、软弱性。民族工业的发展主要在轻工业,重工业基础极为薄弱,没有形成独立完整的工业体系;近代工业虽有一定发展,但封建的自给自足的自然经济仍占绝对优势。

二、答题方法指导

方法七 概念型选择题

【题型特点】

概念型选择题指对历史基本概念进行阐释的选择题,主要考查对历史概念的再认再现和理解阐释能力,要求准确理解概念的内涵与外延,并对其内在规律和本质属性进行准确把握,题干中常见的提示语有“内容是”“标志是”“性质是”“特点是”“最准确的理解是”等。这类题的命题多数会在备选项的表述上采用混淆手法,或偷梁换柱,或以偏概全,或本末倒置,或因果倒置等。

这类题目考查形式主要有三种:一是题干概念类,即题干提供一个概念,选项提供与概念相关的四个阐释,要求从中找出一个最符合题干概念的阐释;二是选项概念类,即题干提供某种现象的阐释,选项提供四个概念,要求从中找出符合题干阐释的概念;三是隐形概念类,即题干和选项均不出现概念,但解题时需要运用历史概念。

例 北魏均田制实行后,文献中出现了“庄园”一词,指被圈占的成片土地。唐代均田制实行后,“庄园”一词的使用更普遍。这反映了均田制实施后( )

A.井田制得以恢复

B.不存在土地私有现象

C.仍存在土地集中现象

D.庄园由中央直接管理

【方法总结】 (1)背景分析法:历史概念有其客观存在的特定背景,根据历史概念的时间和空间,联系所学知识,直接选取合适的答案。(2)本质定性法:就是对历史概念的性质、本质等属性上的界定,即分析“该概念是什么”,凡是与题目所考查的概念性质不同的就要被淘汰。(3)时空定量法:就是对历史概念的时间、使用范围等量度上的界定,即分析“该概念在什么时空区间内存在,在什么范围内适用”。(4)理论分析法:运用辩证唯物主义和历史唯物主义理论的基本原理可以迅速解答,如生产力和生产关系、经济基础和上层建筑等。

【跟踪训练】

1.新航路开辟引发了欧洲的“价格革命”。下列选项突出反映了“价格革命”影响的是( )

A.伦敦成为国际贸易中心

B.美洲烟草出现在欧洲市场

C.欧洲移民开始进入美洲

D.“圈地运动”在英国兴起

2. 西方历史学家汤因比在论述世界历史上的一次变革时说:“首先令人感到印象深刻的是人口更快地增长,……其次我们注意到,农业人口相对地或绝对地减少。”此次变革指的是( )

A.新航路开辟 B.工业革命

C.世界市场形成 D.信息时代来临

第 1 页 共 8 页

【考纲要求】

晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起、民国时期民族工业的曲折发展

一、核心考点过关

核心考点一、晚清中国社会经济结构的变化和民族工业的兴起、发展

【真题回顾】(2012·江苏单科·T5)右图为《点石斋画报·快枪述奇》描绘的洋务企业“金陵机器制造局”试验武器的情景。图中三人为:官员郭月楼和徐仲虎,工首唐履堂。图中文云:“工首……匠心运用,造成快枪。”从图文可以得出的信息是( )

①晚清官府推动洋务军事工业

②洋务产品足令洋人为之汗颜

③“师夷长技”思想的具体实践

④标志民族资本主义工业诞生

A.①③ B.②④ C.①②③ D.①③④

【点评】本题以洋务企业“金陵机器制造局”造成快枪为切入点,利用文字和图片资料,考查洋务运动与清官府的关系及企业的性质,考查学生从材料提取有效信息的能力,易错选为D。错因在于不能区别洋务企业与民族资本主义企业两个概念。

【考情新动向】

1.从考查频率和内容看:晚清时期中国社会经济结构的变动是高考命题出现频率较高的考点,在近几年的高考命题中经常出现,且选择题与非选择题均有出现。

2.从考查角度和能力看:特别是鸦片战争后中国小农经济的解体、洋务运动、民族工业的发展历程考查较多,主要是运用新材料或图文设置新情境,考查学生分析理解能力。

3.复习备考时,仍以晚清时期小农经济解体、洋务运动、民国时期民族工业的曲折发展为重点,要联系中国古代经济结构、西方国家对中国的侵略等知识,加强对中国社会经济结构变动的学习。

【变式达标】

1.1847年,英国商人组织在一份报告中写道:“中国人所织的白而结实的布比我们的货物贵得多。我在上海发现,由于我们的布代替了他们的布,他们的织布业已迅速下降了。”材料实质上反映了

A.洋布物美价廉,竞争力强 B.中国自然经济开始解体

C.土布做工粗糙,价格昂贵 D.外国商品完全占据中国市场

2.“申江鬼国正通商,繁华富丽压苏杭。番舶来银百万计,中国商人皆若狂。今年买经更陆续;农人纺经十之六。遂使家家置纺车,无复有心种菽粟。”从中不能得到的信息是

A.上海已经开放为通商口岸 B.中国生丝商品化程度提高

C.苏杭地区传统纺丝业破产 D.纺丝业已使用机器大生产

3. “近来各省虽间有制造等局,然所造皆系军火,于民间日用之物,尚属阙如。臣愚以为华民所需外洋之物,必应悉行仿造,虽不尽断来源,亦可渐开风气。”材料表明( )

A.地主阶级洋务派积极创办民用工业 B.清政府大力发展近代工业

C.近代民族资本家大力发展机器工业 D.中国出现了资本主义萌芽

4.在探究西方对中国近代社会的影响过程中,甲同学根据1866年创办的民营机器厂——发昌机器厂,依靠向外商船厂承接装配船用零件而发展起来,得出外国在华企业对中国民族工业起着辐射作用的结论;乙同学根据该厂因竞争不过英商船厂,于1899年为英商耶松船厂所吞并,得出外国在华资本阻碍中国民族资本发展的结论。下列评价中最为合理的是

A.两位同学结论相互矛盾 B.甲结论不全面,乙结论成立

C.两位同学认识都不全面 D.甲结论成立,乙结论错误

5.下表是晚清政府财政收入结构表(单位:万两)(摘自冯杨《低关税与近代中国经济发展研究》),下列对此表内容所含信息解读正确的是()

年代 农业税收入 工商杂税收入 其他收入 总收入

数额 比重 数额 比重 数额 比重 数额 比重

1849 3281 77 969 23 0 4250 100

1885 3071 40 3923 51 714 9 7708 100

1911 4810 16 20441 69 4445 15 19696 100

①农业税比重大为缩小 ②工商杂税收入持续上升

③晚清政府经济政策的局部调整 ④西方列强暂时放松侵略

A.①② B.③④ C.①②③ D.②③④

【真题回顾】(2012·江苏单科·T8)1934年上海市长指出,“近年以来,上海人口财富,均有巨量之增加,然吾人能谓其工商业均已健全发展否?未也,且去健全甚远。……是何故乎?上海犹鱼,内地犹水,财富集中,而不知所以流通之,非繁荣之象也;人口增加,失业者日众,城市生活之病态也!欲求鱼之生长,而不先实池以水,其可得乎?”这段话体现的施政设想是

A.强调帮助内地改善经济,营造发展环境

B.强调改变城市财富流向,缩小贫富差距

C.强调限制城市人口增长,提升人口素质

D.强调发展城市工商百业,增加城市就业

【点评】本题以营造经济发展环境为切入点,考查国民政府统治前期中国民族工业的发展原因。这一时期民族工业发展的原因主要在于政府政策。本题通过一段材料考查学生解读材料提取有效信息及分析、理解能力。本题易错选B、D,错因在于没能把握和完全解读材料。

【考情新动向】

1.从考查频率和内容看:民族资本主义在甲午战争后、一战期间的发展特征是高考考查的重点,民族资本主义在抗日战争期间的曲折发展考查较少。

2.从考查角度和能力看:特别注重民族资本主义发展阶段特征的考查,主要运用新材料或者图表,设置新情境,考查学生分析理解能力。

3.复习备考时,要以民族资本主义在甲午战争后、一战期间发展阶段特征和影响为重点,联系政治史、文化史的相关内容,分析民族资本主义在中国近代历史发展进程中的地位和作用。

【变式达标】

1.据记载:从1900至1911年间,广州市先后出现了水泥厂、针织厂、火柴厂、造纸厂、自来水厂、电力公司、机器厂等20个工业门类的工厂共33家,其中有不少还是中国民族工业的“鼻祖”。当时广州市出现以上现象的主要原因是,

A.“实业救国”思潮方兴未艾 B.相对有利的国际和国内形势

C.广州是外资输入的主要地区 D.政治革命推动生产关系变革

2.近代化在经济上的表现就是采用机器生产,在一战期间,中国民族资本主义获得了进一步发展,推动了中国经济近代化。其积极作用表现在

①在一定程度上抵制了帝国主义的经济扩张 ②使中国社会经济结构发生根本性变革

③促使新的政治力量发展壮大 ④为民主革命新发展创造了条件

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

3.1938年,国民党临时全国代表大会召开,大会决定:经济建设以军事为中心,对粮食、矿产、税收、金融、交通、物价等实行全方位的管制。其影响是

①促使国民经济快速发展 ②使民族资本主义陷入绝境

③加速了官僚资本的膨胀 ④为坚持抗战提供了物质条件

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

4.下表反映了1936—1938年上海部分民族工业生产指数的变化(注:1936年指数为100)。下列解读,正确的是这一时期( )

1936年 1937年 1938年

棉纺织业 100 81.7 69.8

面粉业 100 77.5 72.5

机器业 100 99.6 56.0

各业平均 100 85.5 74.9

民族工业逐步萧条

②因民国政府工作重点提高外交地位所致

③面粉业、纺织业发展最快

④日本侵华破坏民族工业

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【对应考点】

近代中国经济结构的变动。

㈠、鸦片战争前的中国传统经济——封建自然经济。

㈡、鸦片战争后传统经济结构的变动。

1、不平等条约获取的经济特权;

2、大量洋货涌入中国。“织”与“纺”分离

3、传统经济结构的瓦解。在外国商品的冲击下,传统手工业纷纷破产,自然经济开始瓦解,但发生在东南沿海地区。

㈢、新经济成分的出现:外资企业、洋务企业的民族资本主义企业。

Ⅰ、外资企业:鸦片战争后外商企业陆续在通商口岸兴起,给中国带来了先进的机器与技术,打开了中国人的眼界,从而为中国资本主义机器工业的产生起了诱导作用。

Ⅱ、洋务企业:1、背景:面临内忧外患

2、目的:利用西方先进技术,维护清朝封建统治

3、时期:19世纪60—90年代

4、口号:“师夷长技以自强”

5、活动:①前期兴办军事工业(“自强”) ②后期兴办民用工业(“求富”)

6、洋务运动创办的工业:军用工业:安庆内械所(第一家官办)江南制造总局(国内规模最大)

民用工业:开平煤矿(第一个使用机械采煤矿)、轮船招商局

7、洋务运动的作用:顺应了中国经济从传统向近代化迈进的历史趋势,标志着中国近代工业开始起步。

①、引进了西方机器和先进技术,培养了科技人员;

②、一定程度上抵制了外国经济势力扩张;

③、刺激了民族资本主义的产生和发展;

④、加速了封建经济的解体。

Ⅲ、民族资本主义企业(市场、劳动力、技术设备、资本)

1、民族资本主义产生和曲折发展历程

①、产生:时间:19世纪70年代前后;

表现:中国民族资本主义在东南沿海地区生产;

原因:外商企业的刺激和洋务运动的诱导;小农经济开始解体;

影响:中国的经济结构发生了变化,新的阶级力量产生。

②、初步发展:时间:甲午战争以后(19世纪末):

原因:列强资本输出进一步破坏自然经济:清政府放宽对民间设厂的限制。

影响:民族资产阶级作为新的政治力量开始登上历史舞台,掀起维新变法运动和辛亥革命。

③、进一步发展(黄金时期、短暂春天):

时间:1912—1918年(一战期间)

原因:一战期间欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略;辛亥革命和群众性的反帝爱国运动的推动;“实业求国”思潮的影响。

表现:新建厂矿和资本增多,轻工业发展较快,涌现出一批著名实业家。

影响:促进了中国无产阶级队伍的壮大,为新民主主义革命的开始奠定了阶级基础。

④、较快发展:(夏天)时间:国民党统治前十年(1927—1936)。

原因:全国的基本统一;国民政府推行有利于发展经济的政策和措施。

影响:民族工业发展较快,但民族工业受到官僚资本的挤压、帝国主义的经济侵略和封建势力的压迫,民族资本的发展仍然受到阻碍。

⑥、萎缩:(秋天)时间:1937—1945年抗战时期。

原因:在沦陷区:日伪政权疯狂的经济掠夺,日本侵华资本膨胀,毁坏或吞并民族工业;在国统区:四大家族官僚资本垄断地位空前加强。官僚资本乘战时民族工业之危,吞并民营企业,进行大规模掠夺。

⑦、陷入绝境:(冬天)时间:抗战胜利后(1946—1949年)。

原因:美国加紧对华经济侵略,官僚资本的排挤;

表现:工厂纷纷倒闭。

影响:毁灭性的打击。

⑧、最后归宿:时间:社会主义过渡时期(1953—1956年)

原因:社会主义改造

影响:公私合营转化为公有制经济

2、民族工业的特点:①、资金少、规模小、分布不平衡;②、起步艰难;③、曲折发展;④、革命性;

⑤、软弱性。民族工业的发展主要在轻工业,重工业基础极为薄弱,没有形成独立完整的工业体系;近代工业虽有一定发展,但封建的自给自足的自然经济仍占绝对优势。

二、答题方法指导

方法七 概念型选择题

【题型特点】

概念型选择题指对历史基本概念进行阐释的选择题,主要考查对历史概念的再认再现和理解阐释能力,要求准确理解概念的内涵与外延,并对其内在规律和本质属性进行准确把握,题干中常见的提示语有“内容是”“标志是”“性质是”“特点是”“最准确的理解是”等。这类题的命题多数会在备选项的表述上采用混淆手法,或偷梁换柱,或以偏概全,或本末倒置,或因果倒置等。

这类题目考查形式主要有三种:一是题干概念类,即题干提供一个概念,选项提供与概念相关的四个阐释,要求从中找出一个最符合题干概念的阐释;二是选项概念类,即题干提供某种现象的阐释,选项提供四个概念,要求从中找出符合题干阐释的概念;三是隐形概念类,即题干和选项均不出现概念,但解题时需要运用历史概念。

例 北魏均田制实行后,文献中出现了“庄园”一词,指被圈占的成片土地。唐代均田制实行后,“庄园”一词的使用更普遍。这反映了均田制实施后( )

A.井田制得以恢复

B.不存在土地私有现象

C.仍存在土地集中现象

D.庄园由中央直接管理

【方法总结】 (1)背景分析法:历史概念有其客观存在的特定背景,根据历史概念的时间和空间,联系所学知识,直接选取合适的答案。(2)本质定性法:就是对历史概念的性质、本质等属性上的界定,即分析“该概念是什么”,凡是与题目所考查的概念性质不同的就要被淘汰。(3)时空定量法:就是对历史概念的时间、使用范围等量度上的界定,即分析“该概念在什么时空区间内存在,在什么范围内适用”。(4)理论分析法:运用辩证唯物主义和历史唯物主义理论的基本原理可以迅速解答,如生产力和生产关系、经济基础和上层建筑等。

【跟踪训练】

1.新航路开辟引发了欧洲的“价格革命”。下列选项突出反映了“价格革命”影响的是( )

A.伦敦成为国际贸易中心

B.美洲烟草出现在欧洲市场

C.欧洲移民开始进入美洲

D.“圈地运动”在英国兴起

2. 西方历史学家汤因比在论述世界历史上的一次变革时说:“首先令人感到印象深刻的是人口更快地增长,……其次我们注意到,农业人口相对地或绝对地减少。”此次变革指的是( )

A.新航路开辟 B.工业革命

C.世界市场形成 D.信息时代来临

第 1 页 共 8 页

同课章节目录