高三历史三轮复习核心考点查缺补漏与方法指导 专题九 现代中国的政治建设与祖国统一及新中国的外交

文档属性

| 名称 | 高三历史三轮复习核心考点查缺补漏与方法指导 专题九 现代中国的政治建设与祖国统一及新中国的外交 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 491.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | |||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-05-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

专题九 现代中国的政治建设与祖国统一及新中国的外交

【考纲要求】

中华人民共和国的成立、民主政治制度的建设、“文化大革命” 对民主法制的破坏、改革开放以来民主与法制的建设、“一国两制”的理论与实践、新中国的外交

一、核心考点过关

核心考点一、中华人民共和国的成立与民主政治制度的建设

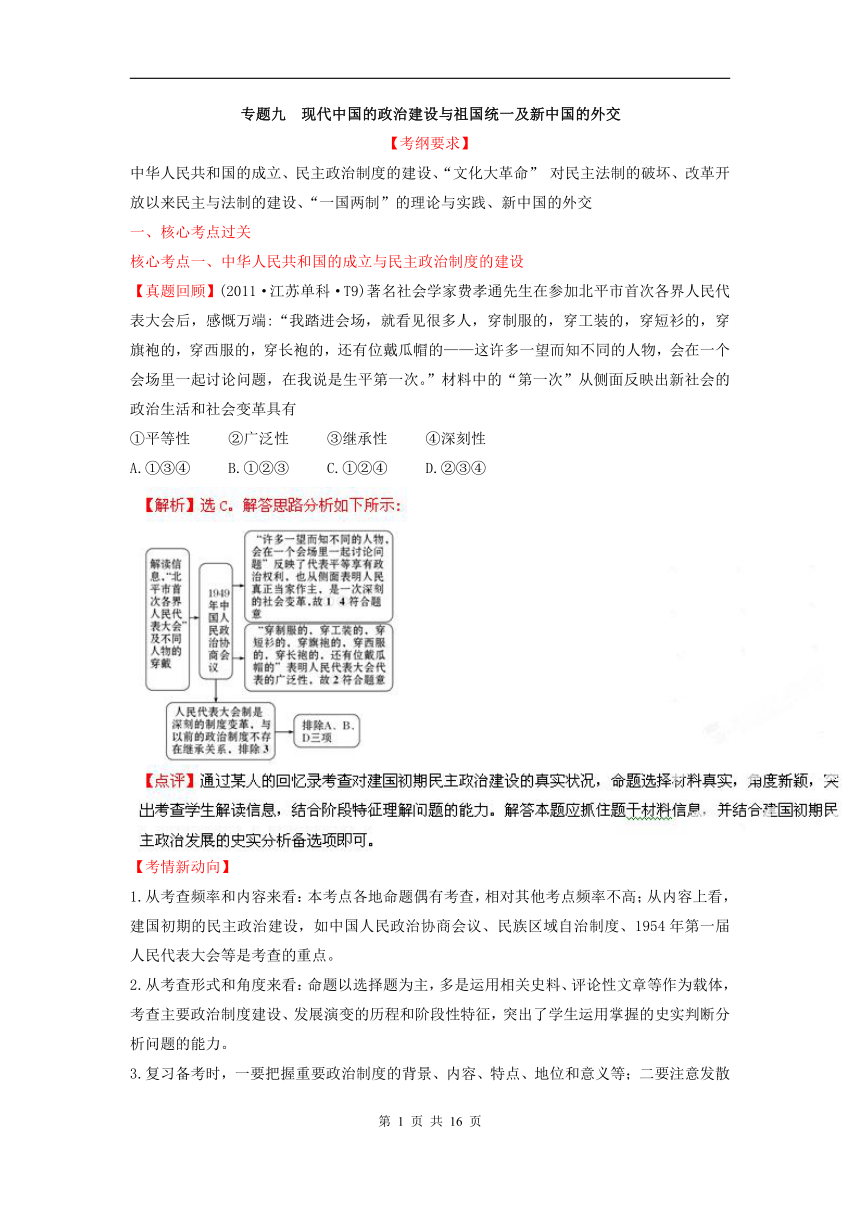

【真题回顾】(2011·江苏单科·T9)著名社会学家费孝通先生在参加北平市首次各界人民代表大会后,感慨万端:“我踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次。”材料中的“第一次”从侧面反映出新社会的政治生活和社会变革具有

①平等性 ②广泛性 ③继承性 ④深刻性

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

【考情新动向】

1.从考查频率和内容来看:本考点各地命题偶有考查,相对其他考点频率不高;从内容上看,建国初期的民主政治建设,如中国人民政治协商会议、民族区域自治制度、1954年第一届人民代表大会等是考查的重点。

2.从考查形式和角度来看:命题以选择题为主,多是运用相关史料、评论性文章等作为载体,考查主要政治制度建设、发展演变的历程和阶段性特征,突出了学生运用掌握的史实判断分析问题的能力。

3.复习备考时,一要把握重要政治制度的背景、内容、特点、地位和意义等;二要注意发散思维,如从中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的历史渊源,考查不同历史背景下所体现出的不同历史特征的理解;三要注意1949年《共同纲领》的内容,分析比较《共同纲领》与1954年宪法;联系1954年第一届人大会议,考查政治协商会议职能的变化等。

【变式达标】

1.《剑桥中华人民共和国史》中写到,(中国)新政府24个部长中的11个是小党派的代表或无党派“民主人士”,“虽然政权显然由中共掌握,但这些职位不仅仅是形式。更广义地说,在中华人民共和国的初期,对有威望的非党人士的意见是真心去征求的。”这主要说明()

A.中国特色人民代表大会制已确立 B.新中国诞生为民主党派的创立创造条件

C.有中国特色的政治协商制度已经形成 D.新中国使民主党派获得了执政权力

2.美国著名未来学家约翰·奈斯比特在他的著作《中国大趋势》中认为:中国没有以民主的名义使自己陷入政党争斗局面,而是以一党体制实现现代化,发展出一种独特的纵向民主,这是形成稳定的关键。“中国没有……陷入政党争斗局面”是因为实行了

A.人民代表大会制度B.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

C.民族区域自治制度D.依法治国方略

3..美国学者约翰·奈斯比特在他的著作《中国大趋势》一书中反复强调,民主的含义就是“人民说了算”、“人民是统治者”、“民主意味着人民统治国家”。下列选项中最能反映这一观点的是()

A.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度 B.民族区域自治制度

C.人民代表大会制度 D.依法治国的方略

4.新中国成立后,人民政府将归绥(归顺、平定之意)改为呼和浩特(意为青色的城)、将迪化(开导、教化之意)改为乌鲁木齐(意为优美牧场),这说明新中国

A.重视对生态环境的保护 B. 贯彻各民族平等的原则

C.注重行政区划管理 D. 实施民族区域自治制度

【对应考点】

一、新中国成立与民主政治制度的建设

(一)中华人民共和国的成立

1、时间:1949年10月1日。

2、意义:①、结束了帝国主义、封建统治者长期压迫和剥削中国各族人民的历史,中国成为真正具有独立主权的国家;

②、新中国是一个以工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主政权,是中国历史上不曾有过的国家政权;

③、新中国成立,为国家政治建设的逐步开展奠定了牢固的基石。

④、中国历史从此进入一个新纪元。

(二)、第一届全国人民代表大会和《中华人民共和国宪法》:

第一届全国人民代表大会

(1)、时间、地点:1954年9月、北京。

(2)、内容:通过《中华人民共和国宪法》

①、性质:是新中国的根本大法,第一部社会主义类型的宪法。

②、内容:国家性质:中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。国家根本政治制度:人民代表大会制度。规定公民的基本权利和义务,确立新中国向社会主义过渡的方向和途径。

③、原则:人民民主原则和社会主义原则。

④、意义:宪法的颁行,开创了中国人民民主的全新阶段。

(3)、意义:标志着人民代表大会制度在全国范围内建立起来。

(三)、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

①、初 步 建 立:1949年中国人民政治协商会议召开,中国共产党领导的多党合作、政治协商制度初步建立。

②、发展到新阶段:1956年中国共产党提出与民主党派实行“长期共存、互相监督”的方针,标志着人民民主统一战线发展到一个新阶段。

意义:中共领导下的多党合作和政治协商制度,调动了民主人士的参政议政热情,开创了群策群力、共同建设国家的新局面。

(四)、民族区域自治制度的建立

①、背景:中国是一个统一的多民族国家;在长期的历史发展中,逐渐形成了以汉族为主体的各民族大杂居、小聚居的局面。

②、目的:保证祖国的统一和各民族的团结、平等地位与共同发展。

③、法律保障:

(1)1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,实行民族区域自治。

(2)1954年,《中华人民共和国宪法》正式确认民族区域自治制度是新中国的一项根本制度,同时规定民族区域自治地方划为自治区、自治州、自治县三级。

④、五大自治区:内蒙古自治区(1947年)、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、西藏自治区(1965年)。

⑤、意 义:实现了少数民族自己当家作主的愿望,保证了祖国的统一和民族的团结,促进了民族地区的经济发展和社会进步。

核心考点二、“文革”和改革开放以来民主与法制的建设

【真题回顾】(2011·天津文综·T12)(节选)民主政治是历史发展趋势,并随着时代进步不断完善。阅读材料,回答问题。

材料三 自1953年以来,全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法,对于各省、自治区、直辖市应选全国人民代表大会代表的名额,均按照农村每一代表所代表的人口数四倍于城市每一代表所代表的人口数的原则分配。

——根据1953-2009年我国实行的人民代表大会选举法

材料四 第十六条 全国人民代表大会代表名额,由全国人民代表大会常务委员会根据各省、自治区、直辖市的人口数,按照每一代表所代表的城乡人口数相同的原则,以及保证各地区、各民族、各方面都有适当数量代表的要求进行分配。

——摘自第十一届全国人大第三次会议

关于修改选举法的决定

(1)对比材料三和材料四,指出我国农村地区在全国人大代表中所占比例的变化。 结合所学知识,阐述促使这种变化产生的时代背景。

(2)综上,结合所学知识,谈谈民主政治不断完善的社会条件。

【点评】通过阅卷数据分析,本题主要失分在第(1)题,其失分的主要原因是不能解读材料的有效信息,不能将选举比例变化同新时期我国民主政治建设、农村社会经济发展等方面内容联系起来,造成回答问题未概括准确。解答此类题目主要是视野开阔、思维发散等。

【考情新动向】

1.从考查频率和内容来看:这一考点相对于建国初期民主政治建设频率较低;命题多从民主政治发展完善的角度考查对民主政治建设历程阶段特征的理解认识,注意从吸取历史教训角度,分析新时期民主政治与法制建设的必要性及特点。

2.从考查形式与能力角度来看:命题多是以链接性非选择题为主,通过材料的情境或者历史结论,考查学生解读材料,提取关键信息的能力,特别注意政治、经济等方面的综合性考查。

3.复习备考时,一要注意文革时期对民主法制建设的破坏,分阶段把握其特征;二要掌握新时期民主法制建设的特点,从政治与经济角度理解其变化的原因,认识新时期民主法制建设的必要性。

【变式达标】

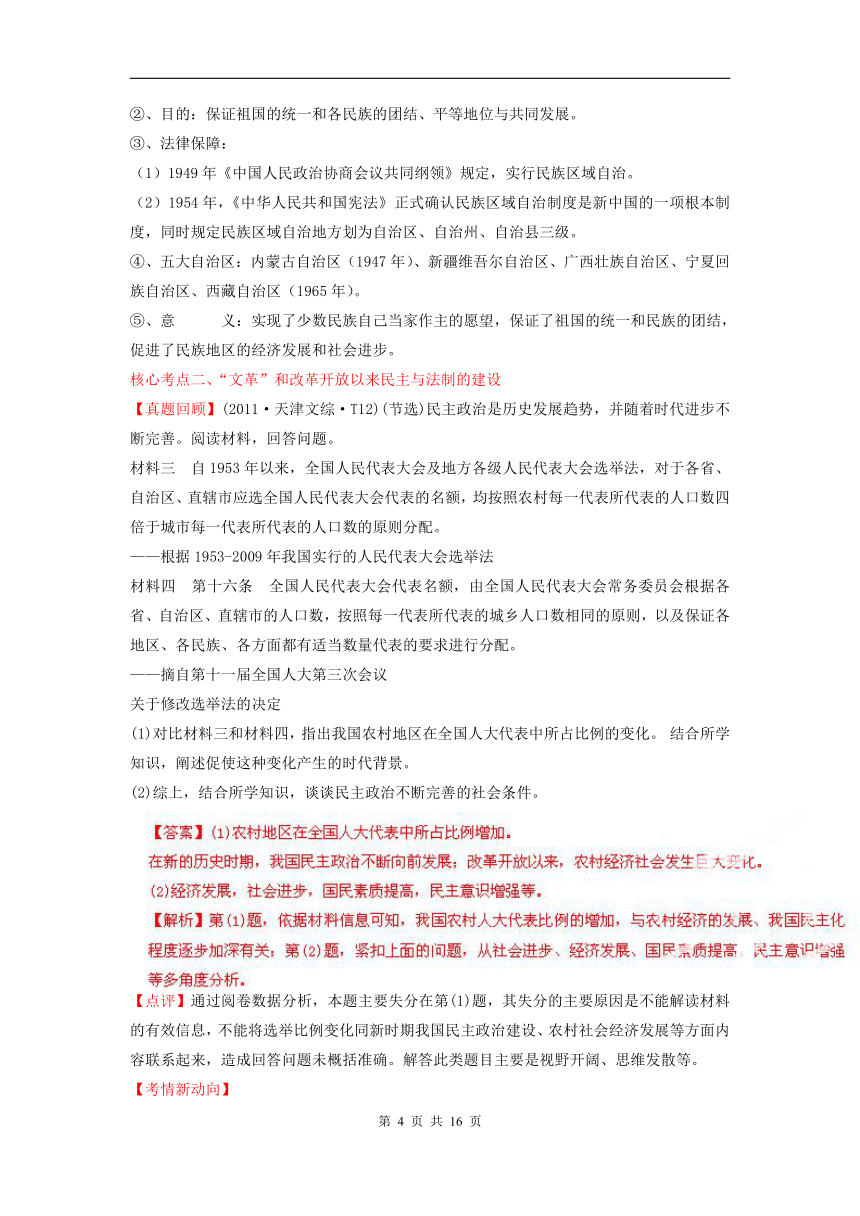

1.下表是历届人大任期时间及召开会议的次数。以下关于此表的分析,符合史实的是

一届人大1954—1958年 二届人大1959—1963年 三届人大1964—1975年 四届人大1975—1977年 五届人大1978—1982年

5 4 1 1 5

A.第一届人大选举刘少奇为中华人民共和国主席

B.第二届人大决定开始实施我国第一个五年计划

C.第三、四届人大工作受到“左”倾错误的干扰

D.第五届人大期间将“依法治国”方针写入宪法

2.(2010·天津文综·T12)(节选)在历史进程中,法制与社会有着密不可分的关系,阅读材料,回答问题。

材料五 为了保障人民民主,必须加强法制,必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变,现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来,……所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律……

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》(1978年12月13日)

材料五主要阐述了什么思想观点?是在吸取什么历史教训情况下提出的?概述在这一思想指导下我国法律制度建设的主要表现。

在全会召开之前的中央工作会议上,邓小平作了《解放思想、实事求是、团结一致向前看》的讲话,强调要加 强法制建设。全会提出了法制建设方针:有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。1979年开始,全国人大加紧全面立法工作,1982年对宪法进行了修订,并相继出台了各种法律法规,形成了中国特色的法律体系。

【对应考点】

(一)“文革”对民主与法制的践踏

1、“文化大革命”对民主政治制度的破坏:

(1)人民代表大会制度遭到严重破坏,

(2)中共领导的多党合作和政治协商制度遭到摧残,

(3)国家的民主和法制被肆意践踏。

2、教训:

A、“文化大革命”的动乱,是对民主与法制的野蛮践踏,使国家民主政治建设严重倒退。

B、“文革”留下的深刻教训是:必须建设高度民主的社会主义政治制度,完善国家的宪法和法律

制度,深入持久地进行民主法制教育。

(二)、新时期的民主与法制建设

1、改革开放以来民主与法治建设的主要成就及依法治国方略的提出

⑴、1978年中共十一届三中全会,提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针。

⑵、平反冤假错案。

⑶、1982年11月,全国人大通过修订的《中华人民共和国宪法》,是对建国三十多年来历史经验教训的总结,成为历史新时期治国安邦的总章程。

⑷、1999年,九届全国人大把“依法治国、建设社会主义法治国家”写进宪法,以国家根本大法的形式确定下来,成为中国法制建设的里程碑。

2、意义:一个以宪法为核心的有中国特色社会主义的法律体系框架基本形成,使民主政治建设趋于制度化、法律化,为依法治国奠定了基础。

核心考点三、“一国两制”的理论与实践

【真题回顾】 (2012·江苏单科·T10)1987年2月,部分台湾同胞发起返乡运动,发表了《自由返乡运动宣言》。5月10日母亲节,一些老兵穿着写有“想家”两个大字的T恤衫走上街头。不久,老兵合唱团在一次集会上演唱《母亲您在何方?》,台上台下的老兵哭成一片。这反映了( )

A.“一国两制”构想得到台湾同胞的普遍认同

B.台胞期盼当局尽快放开赴大陆探亲的限制

C.海峡两岸业已达成“一个中国”的共识

D.港澳回归为海峡两岸民间交流奠定基础

【点评】本题是从社会热点国家统一角度,考查学生利用材料创设新情境或隐性理解祖国统一等相关知识,理解认识两岸关系发展的新趋向,加深对国家统一,两岸和谐发展必要性的理解。

【考情新动向】

1.从命题频率和内容来看:本考点考查较少,但从高考不回避社会热点角度,“一国两制”内涵,香港、澳门回归,两岸政策的变化仍是考查的主要内容。

2.从考查形式和角度来看:主要是选择题,非选择题几乎没有涉及考查;多是利用热点材料或历史档案,创设问题情境,考查学生认识、理解问题的能力。

3.复习备考时,应重视台湾问题的由来;“一国两制”构想的提出及实践;联系当前的两岸关系,分析有利于维护祖国统一的因素,强化国家统一意识,激发复兴中华民族的使命感和责任心。

【变式达标】

1. “忆往昔,求和割地华夏声咽忍顾黎民血;看今朝,喜迎回归举国同庆再造中国魂。”下列各项中,最符合这幅对联主题的是

A.开国大典 B.“文革”结束 C.改革开放 D.香港回归

2.1987年2月,部分台湾同胞发起返乡运动,发表了《自由返乡运动宣言》。5月10日母亲节,一些老兵穿着写有“想家”两个大字的T恤衫走上街头。不久,老兵合唱团在一次集会上演唱《母亲您在何方?》,台上台下的老兵哭成一片。这反映了

A.“一国两制”构想得到台湾同胞的普遍认同

B.台胞期盼当局尽快放开赴大陆探亲的限制

C.海峡两岸业已达成“一个中国”的共识

D.港澳回归为海峡两岸民间交流奠定基础

3.图2反映的两种政治制度,其最主要的区别是( )

图2

A.实施群体不同 B.享受权利不同 C.社会制度不同 D.主要作用不同

4.“几个小时前我还是皇家警察,但现在我已是一名堂堂正正的香港警察了。”该警察说这句话的背景是( )

A.邓小平提出“一国两制”

B.中英签署关于香港问题的《联合声明》

C.《中华人民共和国香港特别行政区基本法》的颁布

D.中华人民共和国香港特别行政区成立

【对应考点】

1、“一国两制”的构想(理论)

(1)、含义:在统一的中华人民共和国内,大陆实行社会主义制度,台湾、香港、澳门地区实行资本主义制度。

(2)、形成过程:

①、1979年,《告台湾同胞书》,首先建议在海峡两岸实现“三通”,宣布尊重台湾现状、争取用和平方式统一祖国的方针。

②、1981年,《关于台湾回归祖国,实现和平统一的方针政策》。

③、80年代初,邓小平提出“一国两制”构想。

④、确立:1984年,全国全国人大六届二次会议《政府工作报告》阐述了“一国两制”这一伟大构想,并获得大会通过。

2、香港和澳门的回归(实践)

(1)、香港:中英会谈(1983年)—— 联合声明(1984年)——胜利回归(1997年7月1日)

(2)、澳门:联合声明(1987年年)——胜利回归(1999年2月20日)

(3)、意义:①、洗雪了百年耻辱。

②、开创了香港、澳门和内地共同发展的新纪元。

③、标志着我国在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步。

④、标志着中国人民为世界和平、发展与进步事业做出了新的贡献。

3、海峡两岸关系的发展

(1)、1979年后,党和政府公开宣布实行“和平统一、一国两制”的基本方针,开创了两岸关系的新局面。

(2)、1980年后,海峡两岸民间交往不断加强,通邮、通航、通商的限制逐渐放松,两岸交流日益频繁。

(3)、1992年10月,大陆海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会就“海峡两岸 均坚持一个中国原则”达成共识,史称“九二共识”。

(4)、1995年,全国人大常委会议审议通过《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》,以推动两岸的经济交流与合作。

(5)、1995年1月,中华人民共和国主席江泽民发表《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》,是解决台湾问题的纲领性文件。

(6)、2005年3月,中华人民共和国主席发布《反国家分裂法》,为制止国家分裂提供法律依据。

核心考点四、新中国建立初期的重大外交活动与和平共处五项原则

【真题回顾】(2011·海南单科·T25)《剑桥中华人民共和国史》评论说:在1955年的一次国际会议上,“周恩来利用了他个人的巨大魅力和外交机敏逐渐减弱了那些怀疑中国或怀疑共产主义的领导人的敌对情绪”。在这次会议上,周恩来提出的外交方针是

A.“求同存异” B.和平共处五项原则

C.“另起炉灶” D.“打扫干净屋子再请客”

【点评】本题通过《剑桥中华人民共和国史》评论切入考查建国初期的外交方针及成就。通过阅卷统计,本题学生容易错选B项,错选的主要原因是对题干情境没有理解到位,造成判断错误,特别是对“求同存异”与和平共处五项原则概念理解不确切。

【考情新动向】

1.从命题频率和内容看:新中国成立初期的外交政策及成就是考查的高频点,命题多重视对新中国初期外交政策变化的原因、成就及日内瓦会议、万隆会议等知识点的考查。

2.从考查形式和命题角度看:选择题为主,非选择题多是链接性考查;命题多运用图表、文字材料,考查建国初期外交政策、成就的背景、内容、原则及重要影响等。

3.复习备考时,注意理解新中国建立初期的重大外交活动及外交政策制定的特定历史背景;理解新中国初期独立自主外交政策的表现:“一边倒”“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”,理解它们的内涵;把握建国初期外交成就,理解和平共处五项原则与“求同存异”方针的内在联系。

【变式达标】

1.(2012·山东文综·T14)20世纪50年代初,中国提出“和平共处五项原则”的主要目的是( )

A.打破西方国家的外交封锁

B.促进世界多极化的发展

C.加强社会主义国家之间的合作

D.推动不结盟运动的兴起

2.1955年,一位西方记者报道说:万隆会议“最重要的结果是共产党中国变得强大了,她赢得了很多朋友和善意”。得出这一结论的依据是

A. 适时的外交方针拓展了中国的外交空间

B.中国已成为新独立民族国家的领导者

C. 抗美援朝提高了中国的国际地位

D.第三世界形成了联合反殖反霸的局面

【真题回顾】(2010·浙江文综·T21)阅读下表并结合所学知识,可以得出符合这一时期中国外交状况的结论是

1969~1978年与中国建交国家数据简表

①中国对外关系出现全新局面

②中国外交没有受到“文化大革命”干扰

③中美两国关系逐步缓和

④中美正式建立了外交关系

A.①③ B.①④

C.②③ D.③④

【考情新动向】

1.从考查频率和内容看:本部分考查相对较多,特别是中美关系、中日关系等知识点是考查的重点。

2.从考查形式和角度看:本考点以选择题为主,非选择题链接性考查;命题多是主要择取图文材料作为背景,理解该时期外交成就及特点,命题较为灵活,值得注意。

3.复习备考时,主要对中国恢复联合国合法席位、中美关系、中日关系正常化原因、影响的理解;同时注意对该阶段外交特点的归纳认识,适当联系国际政治格局的变化认识其背景。

【变式达标】

1、1967年10月,美国总统尼克松在《外交季刊》上写道:“就长期观点而言,我们根本不能让中国永久排除在国际大家庭之外……在这个小小的地球上,不可能听任十亿人口愤怒地在孤立状态生活。”尼克松所说的中国境况得以改变始于( )。

A、中美关系正常化 B、中日邦交正常化

C、新中国重返联合国 D、中国实行对外开放

2.(2009·福建文综·T22)1971年7月,尼克松总统在堪萨斯城发表演讲,指出:“当我发表就职演说的时候,我提到一个需要谈判的时代,……我们在世界上许多地区正在进行谈判而不是正在对抗……”美国政府将这一外交思想付诸实施的行动包括( )

①组建上海合作组织

②结束1961年开始的越南战争

③签订《北大西洋公约》

④发表中美上海联合公报

A.①③ B.②④

C.①②④ D.②③④

【对应考点】

一、新中国初期的重大外交活动和平共处五项原则的提出:

1、新中国初期的重大外交活动:

⑴、奉行独立自主的和平外交政策。

⑵、1954年,新中国第一次以世界五大国身份参加日内瓦会议。

⑷、1955年,万隆会议(第一次没有殖民主义国家参加的国际会议),周恩来在会上提出“求同存异”方针(“同”是指 都曾遭受过殖民主义的压迫;“异”是指 思想意识和社会制度不同),促成了会议的圆满成功。

2 、和平共处五项原则的提出——标志着新中国外交的成熟

⑴、第一次提出:1953年 周恩来

⑵、内容:“互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处原则” 后改为“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处原则” 。

⑶、意义:①、和平共处五项原则的提出,标志着新中国外交的成熟。

②、它是我国处理国与国之间相互关系,参与国际事务所遵循的一项基本原则

③、它为开创中国外交新局面奠定了基础。

④、同时,在世界上也产生广泛而深远的影响,成为解决国与国之间问题的基本准则。

⑤、和平共处五项原则超越了意识形态和社会制度的差异,以其包容性和开放性逐渐得到国际社会的广泛认可。

二、20世纪70年代的外交重大成就

(一)、新中国恢复在联合国的合法席位

(1)、原因:①、广大发展中国家的支持

②、美国孤立中国的政策逐渐破产

③、中国国际地位逐步提高。

(2)、史实:1971年10月25日,第26届联合国大会通过2758号决议,恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。

(3)、影响:①、说明长期以来美国实行孤立中国政策的破产,是中国外交的重大胜利。

②、也有利于中国在国际事务中发挥更大作用。

③、大大增强了第三世界在联合国的力量。

(二)、中美关系正常化(中美关系缓和是20世纪70年代中国外交关系取得突破的关键)

1、原因:中美双方的共同要求

2、过程:1972年尼克松访华,签署《中美联合公报》;1978年两国发表《中美建交公报》,1979年中美正式建交,中美关系正常化。

3、意义:(1)、中美关系的正常化,促进了中国外交事业的发展。许多国家纷纷同中国建立外交关系,在国际上掀起了一个同中国建交的热潮。

(2)、从20世纪50年代起,因美国孤立遏制中国而形成的外交僵局终于被打破,中国外交打开了新局面。

(三)、中日关系的改善

1、直接原因:中美关系的改善。

2、过 程:1972年,田中角荣访华,签署建交声明,中日建交。

3、意 义:中日建交结束了两国长期敌对的历史,打开了两国睦邻友好的历史新篇章,这对于两国关系的发展和世界和平都具有重要意义。

三、改革开放以来我国重大外交活动

1、亚太经济合作组织第九次领导人非正式会议。

2、中国推动建立上海合作组织

3、维护世界和平,促进共同发展

二、答题方法指导

方法九 探究型选择题

【题型特点】

探究型选择题以开展研究性学习为问题情境,要求依据科学的价值标准辩证地、历史地分析事件,对有关历史问题和观点进行探究,并综合运用所学知识、观点、方法与技能解决相关问题,具有开发性或探究性的特点。试题的设问多为“探究的主题是”“□□应为”“符合××探究主题的材料是”“探究的主题是”等形式。

例 在某中学的“上海乡土史”课程上,老师要求学生按指定材料(见下表)确定一研究主题。以下切合材料的主题是( )

A.上海工业化一瞥 B.改革开放在上海

C.上海,中国现代化的缩影 D.上海,红色的摇篮

【方法总结】探究型选择题的解答,一是阅读探究情境,明确主题,充分挖掘探究情境所蕴含的有效信息,明确研究主题;二是利用史实支撑法等分析备选项,找出符合题目要求的选项。这类题目解答多用阶段特征分析法、史实支撑法、理论分析法等。

【跟踪训练】

1.在1978年12月25日《人民日报》的社论中提出:“这是一个必须认真汲取的历史教训。……决定从明年起,把全党工作的着重点移到 上来。这是我们党在进行新长征中的一个重大战略决策。”文中空白处应填充的内容是( )

A.生产资料所有制的社会主义改造

B.社会主义现代化建设

C.经济建设和文化革命方面

D.社会主义市场经济体制

2.在《南京大屠杀的虚构》一书中,田中正明说:“记述历史有一大禁忌,就是绝对不能以传闻(口述)为证据撰写论文或记事 ”。对此评价你认为正确的是

A.传闻(口述)主观因素多,不能作为考证历史的有效证据之一

B.田中正明否定传闻(口述)历史具有考证价值,表现了严谨的史学态度

C.此观点正确反映了日本对华历史的态度,符合中日两国的利益

D.田中正明的言论否定了口述历史的史料价值,是为南京大屠杀翻案

第 15 页 共 16 页

【考纲要求】

中华人民共和国的成立、民主政治制度的建设、“文化大革命” 对民主法制的破坏、改革开放以来民主与法制的建设、“一国两制”的理论与实践、新中国的外交

一、核心考点过关

核心考点一、中华人民共和国的成立与民主政治制度的建设

【真题回顾】(2011·江苏单科·T9)著名社会学家费孝通先生在参加北平市首次各界人民代表大会后,感慨万端:“我踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次。”材料中的“第一次”从侧面反映出新社会的政治生活和社会变革具有

①平等性 ②广泛性 ③继承性 ④深刻性

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

【考情新动向】

1.从考查频率和内容来看:本考点各地命题偶有考查,相对其他考点频率不高;从内容上看,建国初期的民主政治建设,如中国人民政治协商会议、民族区域自治制度、1954年第一届人民代表大会等是考查的重点。

2.从考查形式和角度来看:命题以选择题为主,多是运用相关史料、评论性文章等作为载体,考查主要政治制度建设、发展演变的历程和阶段性特征,突出了学生运用掌握的史实判断分析问题的能力。

3.复习备考时,一要把握重要政治制度的背景、内容、特点、地位和意义等;二要注意发散思维,如从中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的历史渊源,考查不同历史背景下所体现出的不同历史特征的理解;三要注意1949年《共同纲领》的内容,分析比较《共同纲领》与1954年宪法;联系1954年第一届人大会议,考查政治协商会议职能的变化等。

【变式达标】

1.《剑桥中华人民共和国史》中写到,(中国)新政府24个部长中的11个是小党派的代表或无党派“民主人士”,“虽然政权显然由中共掌握,但这些职位不仅仅是形式。更广义地说,在中华人民共和国的初期,对有威望的非党人士的意见是真心去征求的。”这主要说明()

A.中国特色人民代表大会制已确立 B.新中国诞生为民主党派的创立创造条件

C.有中国特色的政治协商制度已经形成 D.新中国使民主党派获得了执政权力

2.美国著名未来学家约翰·奈斯比特在他的著作《中国大趋势》中认为:中国没有以民主的名义使自己陷入政党争斗局面,而是以一党体制实现现代化,发展出一种独特的纵向民主,这是形成稳定的关键。“中国没有……陷入政党争斗局面”是因为实行了

A.人民代表大会制度B.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

C.民族区域自治制度D.依法治国方略

3..美国学者约翰·奈斯比特在他的著作《中国大趋势》一书中反复强调,民主的含义就是“人民说了算”、“人民是统治者”、“民主意味着人民统治国家”。下列选项中最能反映这一观点的是()

A.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度 B.民族区域自治制度

C.人民代表大会制度 D.依法治国的方略

4.新中国成立后,人民政府将归绥(归顺、平定之意)改为呼和浩特(意为青色的城)、将迪化(开导、教化之意)改为乌鲁木齐(意为优美牧场),这说明新中国

A.重视对生态环境的保护 B. 贯彻各民族平等的原则

C.注重行政区划管理 D. 实施民族区域自治制度

【对应考点】

一、新中国成立与民主政治制度的建设

(一)中华人民共和国的成立

1、时间:1949年10月1日。

2、意义:①、结束了帝国主义、封建统治者长期压迫和剥削中国各族人民的历史,中国成为真正具有独立主权的国家;

②、新中国是一个以工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主政权,是中国历史上不曾有过的国家政权;

③、新中国成立,为国家政治建设的逐步开展奠定了牢固的基石。

④、中国历史从此进入一个新纪元。

(二)、第一届全国人民代表大会和《中华人民共和国宪法》:

第一届全国人民代表大会

(1)、时间、地点:1954年9月、北京。

(2)、内容:通过《中华人民共和国宪法》

①、性质:是新中国的根本大法,第一部社会主义类型的宪法。

②、内容:国家性质:中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。国家根本政治制度:人民代表大会制度。规定公民的基本权利和义务,确立新中国向社会主义过渡的方向和途径。

③、原则:人民民主原则和社会主义原则。

④、意义:宪法的颁行,开创了中国人民民主的全新阶段。

(3)、意义:标志着人民代表大会制度在全国范围内建立起来。

(三)、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

①、初 步 建 立:1949年中国人民政治协商会议召开,中国共产党领导的多党合作、政治协商制度初步建立。

②、发展到新阶段:1956年中国共产党提出与民主党派实行“长期共存、互相监督”的方针,标志着人民民主统一战线发展到一个新阶段。

意义:中共领导下的多党合作和政治协商制度,调动了民主人士的参政议政热情,开创了群策群力、共同建设国家的新局面。

(四)、民族区域自治制度的建立

①、背景:中国是一个统一的多民族国家;在长期的历史发展中,逐渐形成了以汉族为主体的各民族大杂居、小聚居的局面。

②、目的:保证祖国的统一和各民族的团结、平等地位与共同发展。

③、法律保障:

(1)1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,实行民族区域自治。

(2)1954年,《中华人民共和国宪法》正式确认民族区域自治制度是新中国的一项根本制度,同时规定民族区域自治地方划为自治区、自治州、自治县三级。

④、五大自治区:内蒙古自治区(1947年)、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、西藏自治区(1965年)。

⑤、意 义:实现了少数民族自己当家作主的愿望,保证了祖国的统一和民族的团结,促进了民族地区的经济发展和社会进步。

核心考点二、“文革”和改革开放以来民主与法制的建设

【真题回顾】(2011·天津文综·T12)(节选)民主政治是历史发展趋势,并随着时代进步不断完善。阅读材料,回答问题。

材料三 自1953年以来,全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法,对于各省、自治区、直辖市应选全国人民代表大会代表的名额,均按照农村每一代表所代表的人口数四倍于城市每一代表所代表的人口数的原则分配。

——根据1953-2009年我国实行的人民代表大会选举法

材料四 第十六条 全国人民代表大会代表名额,由全国人民代表大会常务委员会根据各省、自治区、直辖市的人口数,按照每一代表所代表的城乡人口数相同的原则,以及保证各地区、各民族、各方面都有适当数量代表的要求进行分配。

——摘自第十一届全国人大第三次会议

关于修改选举法的决定

(1)对比材料三和材料四,指出我国农村地区在全国人大代表中所占比例的变化。 结合所学知识,阐述促使这种变化产生的时代背景。

(2)综上,结合所学知识,谈谈民主政治不断完善的社会条件。

【点评】通过阅卷数据分析,本题主要失分在第(1)题,其失分的主要原因是不能解读材料的有效信息,不能将选举比例变化同新时期我国民主政治建设、农村社会经济发展等方面内容联系起来,造成回答问题未概括准确。解答此类题目主要是视野开阔、思维发散等。

【考情新动向】

1.从考查频率和内容来看:这一考点相对于建国初期民主政治建设频率较低;命题多从民主政治发展完善的角度考查对民主政治建设历程阶段特征的理解认识,注意从吸取历史教训角度,分析新时期民主政治与法制建设的必要性及特点。

2.从考查形式与能力角度来看:命题多是以链接性非选择题为主,通过材料的情境或者历史结论,考查学生解读材料,提取关键信息的能力,特别注意政治、经济等方面的综合性考查。

3.复习备考时,一要注意文革时期对民主法制建设的破坏,分阶段把握其特征;二要掌握新时期民主法制建设的特点,从政治与经济角度理解其变化的原因,认识新时期民主法制建设的必要性。

【变式达标】

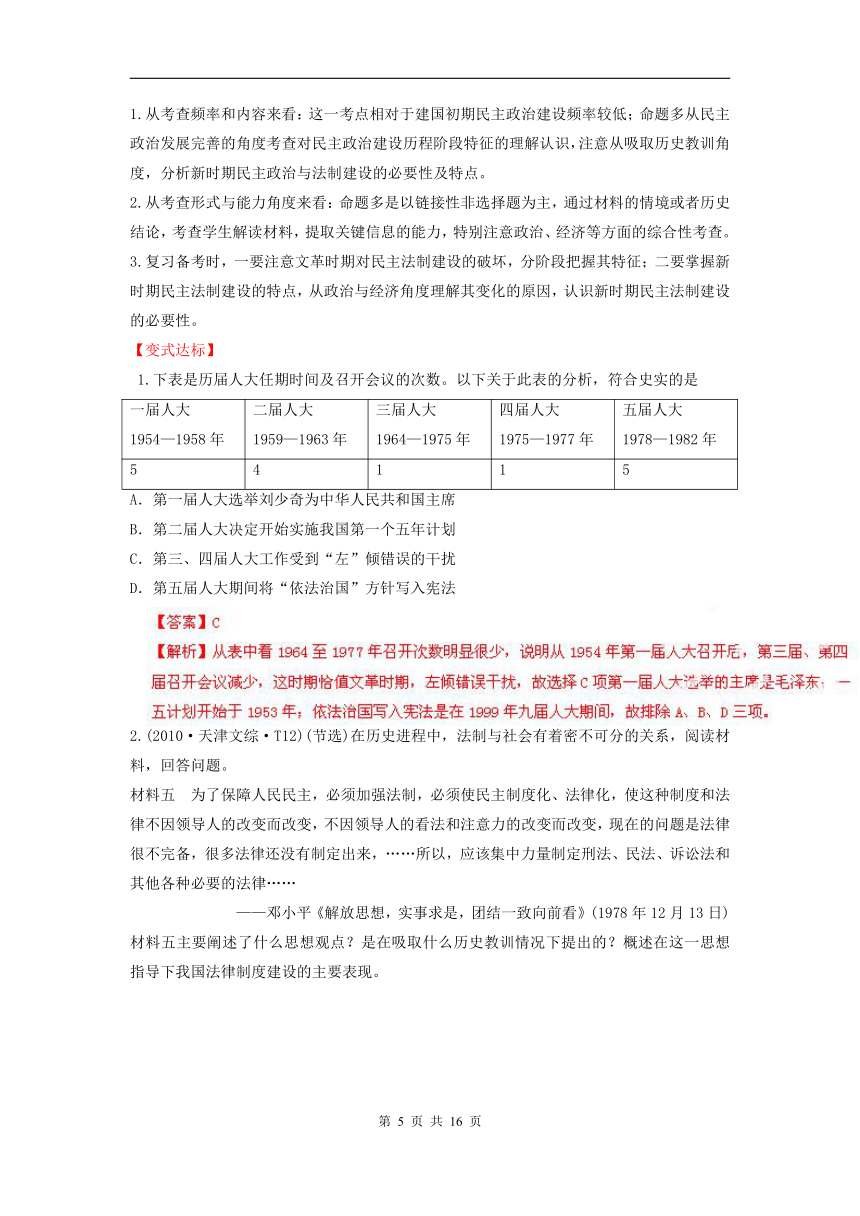

1.下表是历届人大任期时间及召开会议的次数。以下关于此表的分析,符合史实的是

一届人大1954—1958年 二届人大1959—1963年 三届人大1964—1975年 四届人大1975—1977年 五届人大1978—1982年

5 4 1 1 5

A.第一届人大选举刘少奇为中华人民共和国主席

B.第二届人大决定开始实施我国第一个五年计划

C.第三、四届人大工作受到“左”倾错误的干扰

D.第五届人大期间将“依法治国”方针写入宪法

2.(2010·天津文综·T12)(节选)在历史进程中,法制与社会有着密不可分的关系,阅读材料,回答问题。

材料五 为了保障人民民主,必须加强法制,必须使民主制度化、法律化,使这种制度和法律不因领导人的改变而改变,不因领导人的看法和注意力的改变而改变,现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来,……所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律……

——邓小平《解放思想,实事求是,团结一致向前看》(1978年12月13日)

材料五主要阐述了什么思想观点?是在吸取什么历史教训情况下提出的?概述在这一思想指导下我国法律制度建设的主要表现。

在全会召开之前的中央工作会议上,邓小平作了《解放思想、实事求是、团结一致向前看》的讲话,强调要加 强法制建设。全会提出了法制建设方针:有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。1979年开始,全国人大加紧全面立法工作,1982年对宪法进行了修订,并相继出台了各种法律法规,形成了中国特色的法律体系。

【对应考点】

(一)“文革”对民主与法制的践踏

1、“文化大革命”对民主政治制度的破坏:

(1)人民代表大会制度遭到严重破坏,

(2)中共领导的多党合作和政治协商制度遭到摧残,

(3)国家的民主和法制被肆意践踏。

2、教训:

A、“文化大革命”的动乱,是对民主与法制的野蛮践踏,使国家民主政治建设严重倒退。

B、“文革”留下的深刻教训是:必须建设高度民主的社会主义政治制度,完善国家的宪法和法律

制度,深入持久地进行民主法制教育。

(二)、新时期的民主与法制建设

1、改革开放以来民主与法治建设的主要成就及依法治国方略的提出

⑴、1978年中共十一届三中全会,提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针。

⑵、平反冤假错案。

⑶、1982年11月,全国人大通过修订的《中华人民共和国宪法》,是对建国三十多年来历史经验教训的总结,成为历史新时期治国安邦的总章程。

⑷、1999年,九届全国人大把“依法治国、建设社会主义法治国家”写进宪法,以国家根本大法的形式确定下来,成为中国法制建设的里程碑。

2、意义:一个以宪法为核心的有中国特色社会主义的法律体系框架基本形成,使民主政治建设趋于制度化、法律化,为依法治国奠定了基础。

核心考点三、“一国两制”的理论与实践

【真题回顾】 (2012·江苏单科·T10)1987年2月,部分台湾同胞发起返乡运动,发表了《自由返乡运动宣言》。5月10日母亲节,一些老兵穿着写有“想家”两个大字的T恤衫走上街头。不久,老兵合唱团在一次集会上演唱《母亲您在何方?》,台上台下的老兵哭成一片。这反映了( )

A.“一国两制”构想得到台湾同胞的普遍认同

B.台胞期盼当局尽快放开赴大陆探亲的限制

C.海峡两岸业已达成“一个中国”的共识

D.港澳回归为海峡两岸民间交流奠定基础

【点评】本题是从社会热点国家统一角度,考查学生利用材料创设新情境或隐性理解祖国统一等相关知识,理解认识两岸关系发展的新趋向,加深对国家统一,两岸和谐发展必要性的理解。

【考情新动向】

1.从命题频率和内容来看:本考点考查较少,但从高考不回避社会热点角度,“一国两制”内涵,香港、澳门回归,两岸政策的变化仍是考查的主要内容。

2.从考查形式和角度来看:主要是选择题,非选择题几乎没有涉及考查;多是利用热点材料或历史档案,创设问题情境,考查学生认识、理解问题的能力。

3.复习备考时,应重视台湾问题的由来;“一国两制”构想的提出及实践;联系当前的两岸关系,分析有利于维护祖国统一的因素,强化国家统一意识,激发复兴中华民族的使命感和责任心。

【变式达标】

1. “忆往昔,求和割地华夏声咽忍顾黎民血;看今朝,喜迎回归举国同庆再造中国魂。”下列各项中,最符合这幅对联主题的是

A.开国大典 B.“文革”结束 C.改革开放 D.香港回归

2.1987年2月,部分台湾同胞发起返乡运动,发表了《自由返乡运动宣言》。5月10日母亲节,一些老兵穿着写有“想家”两个大字的T恤衫走上街头。不久,老兵合唱团在一次集会上演唱《母亲您在何方?》,台上台下的老兵哭成一片。这反映了

A.“一国两制”构想得到台湾同胞的普遍认同

B.台胞期盼当局尽快放开赴大陆探亲的限制

C.海峡两岸业已达成“一个中国”的共识

D.港澳回归为海峡两岸民间交流奠定基础

3.图2反映的两种政治制度,其最主要的区别是( )

图2

A.实施群体不同 B.享受权利不同 C.社会制度不同 D.主要作用不同

4.“几个小时前我还是皇家警察,但现在我已是一名堂堂正正的香港警察了。”该警察说这句话的背景是( )

A.邓小平提出“一国两制”

B.中英签署关于香港问题的《联合声明》

C.《中华人民共和国香港特别行政区基本法》的颁布

D.中华人民共和国香港特别行政区成立

【对应考点】

1、“一国两制”的构想(理论)

(1)、含义:在统一的中华人民共和国内,大陆实行社会主义制度,台湾、香港、澳门地区实行资本主义制度。

(2)、形成过程:

①、1979年,《告台湾同胞书》,首先建议在海峡两岸实现“三通”,宣布尊重台湾现状、争取用和平方式统一祖国的方针。

②、1981年,《关于台湾回归祖国,实现和平统一的方针政策》。

③、80年代初,邓小平提出“一国两制”构想。

④、确立:1984年,全国全国人大六届二次会议《政府工作报告》阐述了“一国两制”这一伟大构想,并获得大会通过。

2、香港和澳门的回归(实践)

(1)、香港:中英会谈(1983年)—— 联合声明(1984年)——胜利回归(1997年7月1日)

(2)、澳门:联合声明(1987年年)——胜利回归(1999年2月20日)

(3)、意义:①、洗雪了百年耻辱。

②、开创了香港、澳门和内地共同发展的新纪元。

③、标志着我国在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步。

④、标志着中国人民为世界和平、发展与进步事业做出了新的贡献。

3、海峡两岸关系的发展

(1)、1979年后,党和政府公开宣布实行“和平统一、一国两制”的基本方针,开创了两岸关系的新局面。

(2)、1980年后,海峡两岸民间交往不断加强,通邮、通航、通商的限制逐渐放松,两岸交流日益频繁。

(3)、1992年10月,大陆海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会就“海峡两岸 均坚持一个中国原则”达成共识,史称“九二共识”。

(4)、1995年,全国人大常委会议审议通过《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》,以推动两岸的经济交流与合作。

(5)、1995年1月,中华人民共和国主席江泽民发表《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》,是解决台湾问题的纲领性文件。

(6)、2005年3月,中华人民共和国主席发布《反国家分裂法》,为制止国家分裂提供法律依据。

核心考点四、新中国建立初期的重大外交活动与和平共处五项原则

【真题回顾】(2011·海南单科·T25)《剑桥中华人民共和国史》评论说:在1955年的一次国际会议上,“周恩来利用了他个人的巨大魅力和外交机敏逐渐减弱了那些怀疑中国或怀疑共产主义的领导人的敌对情绪”。在这次会议上,周恩来提出的外交方针是

A.“求同存异” B.和平共处五项原则

C.“另起炉灶” D.“打扫干净屋子再请客”

【点评】本题通过《剑桥中华人民共和国史》评论切入考查建国初期的外交方针及成就。通过阅卷统计,本题学生容易错选B项,错选的主要原因是对题干情境没有理解到位,造成判断错误,特别是对“求同存异”与和平共处五项原则概念理解不确切。

【考情新动向】

1.从命题频率和内容看:新中国成立初期的外交政策及成就是考查的高频点,命题多重视对新中国初期外交政策变化的原因、成就及日内瓦会议、万隆会议等知识点的考查。

2.从考查形式和命题角度看:选择题为主,非选择题多是链接性考查;命题多运用图表、文字材料,考查建国初期外交政策、成就的背景、内容、原则及重要影响等。

3.复习备考时,注意理解新中国建立初期的重大外交活动及外交政策制定的特定历史背景;理解新中国初期独立自主外交政策的表现:“一边倒”“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”,理解它们的内涵;把握建国初期外交成就,理解和平共处五项原则与“求同存异”方针的内在联系。

【变式达标】

1.(2012·山东文综·T14)20世纪50年代初,中国提出“和平共处五项原则”的主要目的是( )

A.打破西方国家的外交封锁

B.促进世界多极化的发展

C.加强社会主义国家之间的合作

D.推动不结盟运动的兴起

2.1955年,一位西方记者报道说:万隆会议“最重要的结果是共产党中国变得强大了,她赢得了很多朋友和善意”。得出这一结论的依据是

A. 适时的外交方针拓展了中国的外交空间

B.中国已成为新独立民族国家的领导者

C. 抗美援朝提高了中国的国际地位

D.第三世界形成了联合反殖反霸的局面

【真题回顾】(2010·浙江文综·T21)阅读下表并结合所学知识,可以得出符合这一时期中国外交状况的结论是

1969~1978年与中国建交国家数据简表

①中国对外关系出现全新局面

②中国外交没有受到“文化大革命”干扰

③中美两国关系逐步缓和

④中美正式建立了外交关系

A.①③ B.①④

C.②③ D.③④

【考情新动向】

1.从考查频率和内容看:本部分考查相对较多,特别是中美关系、中日关系等知识点是考查的重点。

2.从考查形式和角度看:本考点以选择题为主,非选择题链接性考查;命题多是主要择取图文材料作为背景,理解该时期外交成就及特点,命题较为灵活,值得注意。

3.复习备考时,主要对中国恢复联合国合法席位、中美关系、中日关系正常化原因、影响的理解;同时注意对该阶段外交特点的归纳认识,适当联系国际政治格局的变化认识其背景。

【变式达标】

1、1967年10月,美国总统尼克松在《外交季刊》上写道:“就长期观点而言,我们根本不能让中国永久排除在国际大家庭之外……在这个小小的地球上,不可能听任十亿人口愤怒地在孤立状态生活。”尼克松所说的中国境况得以改变始于( )。

A、中美关系正常化 B、中日邦交正常化

C、新中国重返联合国 D、中国实行对外开放

2.(2009·福建文综·T22)1971年7月,尼克松总统在堪萨斯城发表演讲,指出:“当我发表就职演说的时候,我提到一个需要谈判的时代,……我们在世界上许多地区正在进行谈判而不是正在对抗……”美国政府将这一外交思想付诸实施的行动包括( )

①组建上海合作组织

②结束1961年开始的越南战争

③签订《北大西洋公约》

④发表中美上海联合公报

A.①③ B.②④

C.①②④ D.②③④

【对应考点】

一、新中国初期的重大外交活动和平共处五项原则的提出:

1、新中国初期的重大外交活动:

⑴、奉行独立自主的和平外交政策。

⑵、1954年,新中国第一次以世界五大国身份参加日内瓦会议。

⑷、1955年,万隆会议(第一次没有殖民主义国家参加的国际会议),周恩来在会上提出“求同存异”方针(“同”是指 都曾遭受过殖民主义的压迫;“异”是指 思想意识和社会制度不同),促成了会议的圆满成功。

2 、和平共处五项原则的提出——标志着新中国外交的成熟

⑴、第一次提出:1953年 周恩来

⑵、内容:“互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处原则” 后改为“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处原则” 。

⑶、意义:①、和平共处五项原则的提出,标志着新中国外交的成熟。

②、它是我国处理国与国之间相互关系,参与国际事务所遵循的一项基本原则

③、它为开创中国外交新局面奠定了基础。

④、同时,在世界上也产生广泛而深远的影响,成为解决国与国之间问题的基本准则。

⑤、和平共处五项原则超越了意识形态和社会制度的差异,以其包容性和开放性逐渐得到国际社会的广泛认可。

二、20世纪70年代的外交重大成就

(一)、新中国恢复在联合国的合法席位

(1)、原因:①、广大发展中国家的支持

②、美国孤立中国的政策逐渐破产

③、中国国际地位逐步提高。

(2)、史实:1971年10月25日,第26届联合国大会通过2758号决议,恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。

(3)、影响:①、说明长期以来美国实行孤立中国政策的破产,是中国外交的重大胜利。

②、也有利于中国在国际事务中发挥更大作用。

③、大大增强了第三世界在联合国的力量。

(二)、中美关系正常化(中美关系缓和是20世纪70年代中国外交关系取得突破的关键)

1、原因:中美双方的共同要求

2、过程:1972年尼克松访华,签署《中美联合公报》;1978年两国发表《中美建交公报》,1979年中美正式建交,中美关系正常化。

3、意义:(1)、中美关系的正常化,促进了中国外交事业的发展。许多国家纷纷同中国建立外交关系,在国际上掀起了一个同中国建交的热潮。

(2)、从20世纪50年代起,因美国孤立遏制中国而形成的外交僵局终于被打破,中国外交打开了新局面。

(三)、中日关系的改善

1、直接原因:中美关系的改善。

2、过 程:1972年,田中角荣访华,签署建交声明,中日建交。

3、意 义:中日建交结束了两国长期敌对的历史,打开了两国睦邻友好的历史新篇章,这对于两国关系的发展和世界和平都具有重要意义。

三、改革开放以来我国重大外交活动

1、亚太经济合作组织第九次领导人非正式会议。

2、中国推动建立上海合作组织

3、维护世界和平,促进共同发展

二、答题方法指导

方法九 探究型选择题

【题型特点】

探究型选择题以开展研究性学习为问题情境,要求依据科学的价值标准辩证地、历史地分析事件,对有关历史问题和观点进行探究,并综合运用所学知识、观点、方法与技能解决相关问题,具有开发性或探究性的特点。试题的设问多为“探究的主题是”“□□应为”“符合××探究主题的材料是”“探究的主题是”等形式。

例 在某中学的“上海乡土史”课程上,老师要求学生按指定材料(见下表)确定一研究主题。以下切合材料的主题是( )

A.上海工业化一瞥 B.改革开放在上海

C.上海,中国现代化的缩影 D.上海,红色的摇篮

【方法总结】探究型选择题的解答,一是阅读探究情境,明确主题,充分挖掘探究情境所蕴含的有效信息,明确研究主题;二是利用史实支撑法等分析备选项,找出符合题目要求的选项。这类题目解答多用阶段特征分析法、史实支撑法、理论分析法等。

【跟踪训练】

1.在1978年12月25日《人民日报》的社论中提出:“这是一个必须认真汲取的历史教训。……决定从明年起,把全党工作的着重点移到 上来。这是我们党在进行新长征中的一个重大战略决策。”文中空白处应填充的内容是( )

A.生产资料所有制的社会主义改造

B.社会主义现代化建设

C.经济建设和文化革命方面

D.社会主义市场经济体制

2.在《南京大屠杀的虚构》一书中,田中正明说:“记述历史有一大禁忌,就是绝对不能以传闻(口述)为证据撰写论文或记事 ”。对此评价你认为正确的是

A.传闻(口述)主观因素多,不能作为考证历史的有效证据之一

B.田中正明否定传闻(口述)历史具有考证价值,表现了严谨的史学态度

C.此观点正确反映了日本对华历史的态度,符合中日两国的利益

D.田中正明的言论否定了口述历史的史料价值,是为南京大屠杀翻案

第 15 页 共 16 页

同课章节目录