第2章 对环境的察觉 单元练习(含答案)

图片预览

文档简介

第二章 对环境的察觉

一、选择题

1.某学生掏耳垢时,不小心戳坏耳朵中某结构导致耳聋,该结构最可能是( )

A.外耳道 B.鼓膜 C.咽鼓管 D.半规管

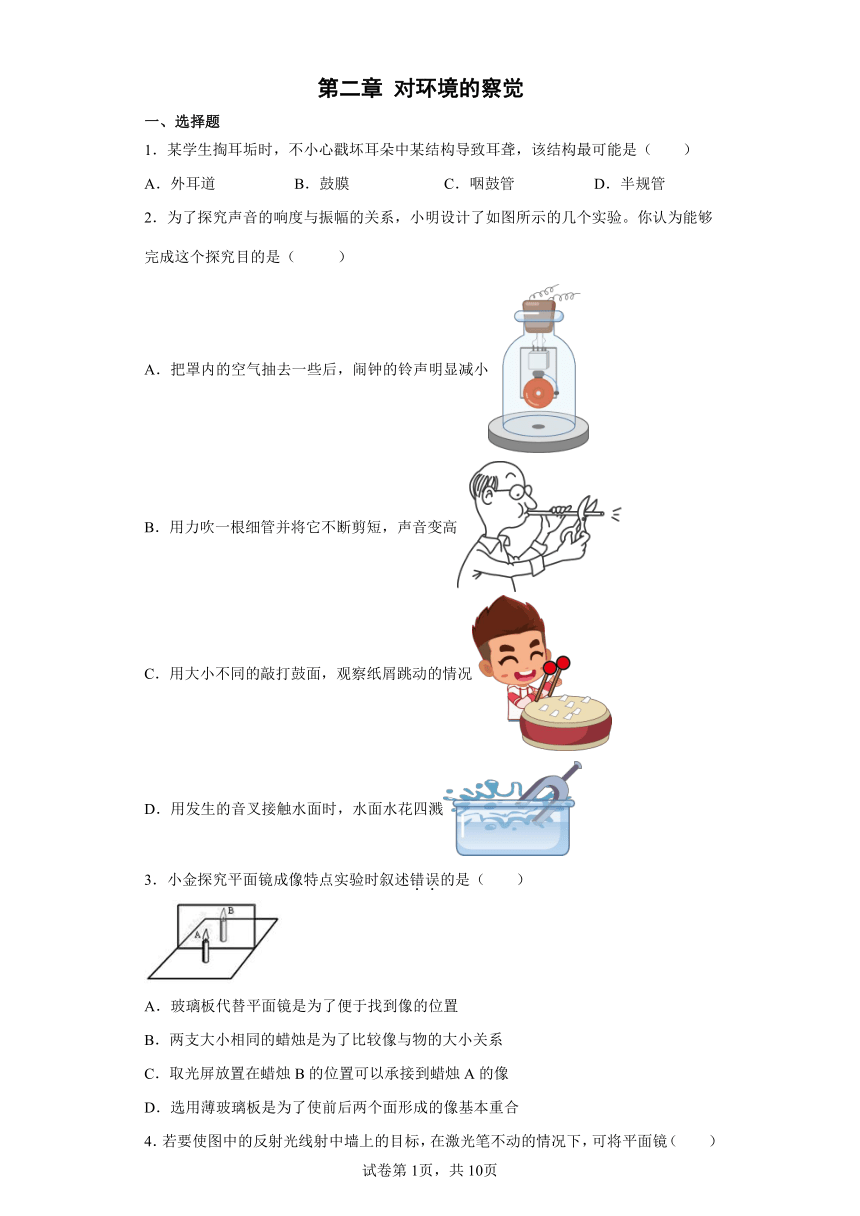

2.为了探究声音的响度与振幅的关系,小明设计了如图所示的几个实验。你认为能够完成这个探究目的是( )

A.把罩内的空气抽去一些后,闹钟的铃声明显减小

B.用力吹一根细管并将它不断剪短,声音变高

C.用大小不同的敲打鼓面,观察纸屑跳动的情况

D.用发生的音叉接触水面时,水面水花四溅

3.小金探究平面镜成像特点实验时叙述错误的是( )

A.玻璃板代替平面镜是为了便于找到像的位置

B.两支大小相同的蜡烛是为了比较像与物的大小关系

C.取光屏放置在蜡烛B的位置可以承接到蜡烛A的像

D.选用薄玻璃板是为了使前后两个面形成的像基本重合

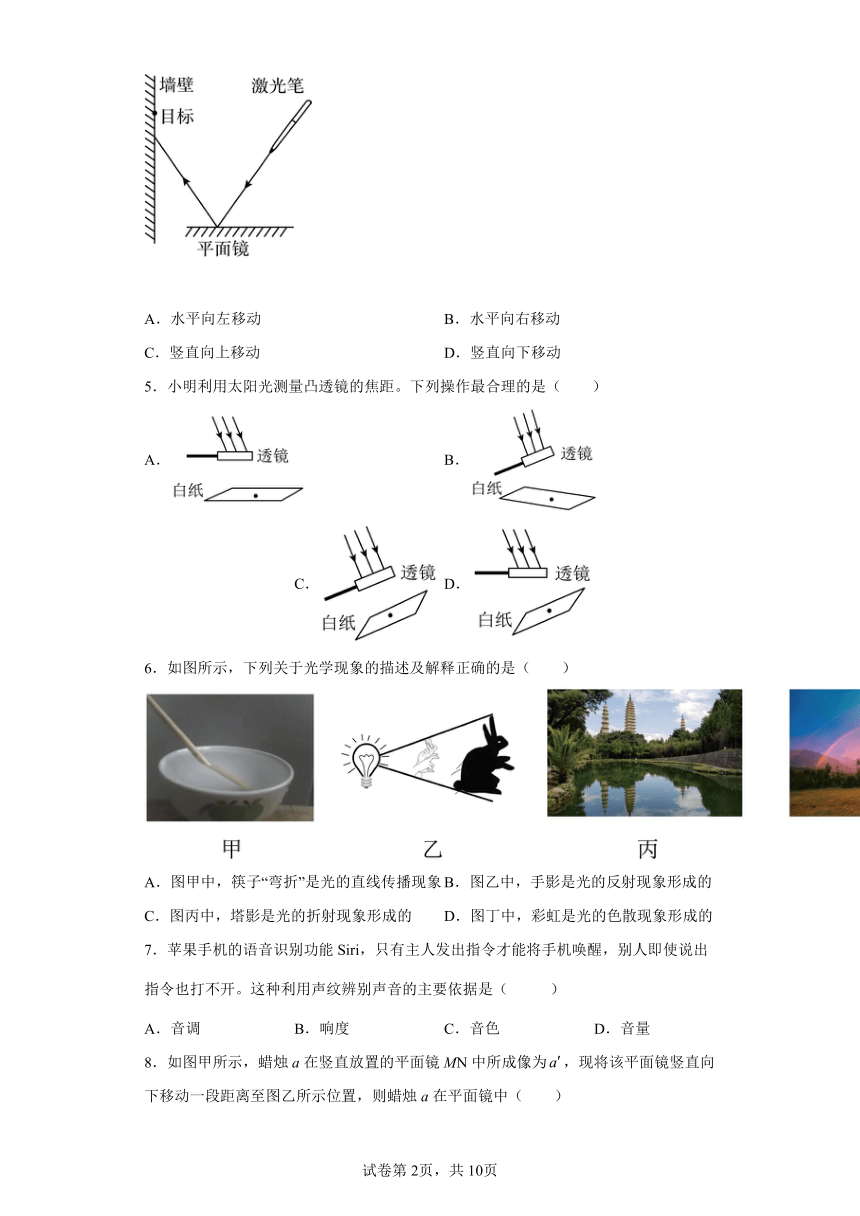

4.若要使图中的反射光线射中墙上的目标,在激光笔不动的情况下,可将平面镜( )

A.水平向左移动 B.水平向右移动

C.竖直向上移动 D.竖直向下移动

5.小明利用太阳光测量凸透镜的焦距。下列操作最合理的是( )

A. B. C. D.

6.如图所示,下列关于光学现象的描述及解释正确的是( )

A.图甲中,筷子“弯折”是光的直线传播现象 B.图乙中,手影是光的反射现象形成的

C.图丙中,塔影是光的折射现象形成的 D.图丁中,彩虹是光的色散现象形成的

7.苹果手机的语音识别功能Siri,只有主人发出指令才能将手机唤醒,别人即使说出指令也打不开。这种利用声纹辨别声音的主要依据是( )

A.音调 B.响度 C.音色 D.音量

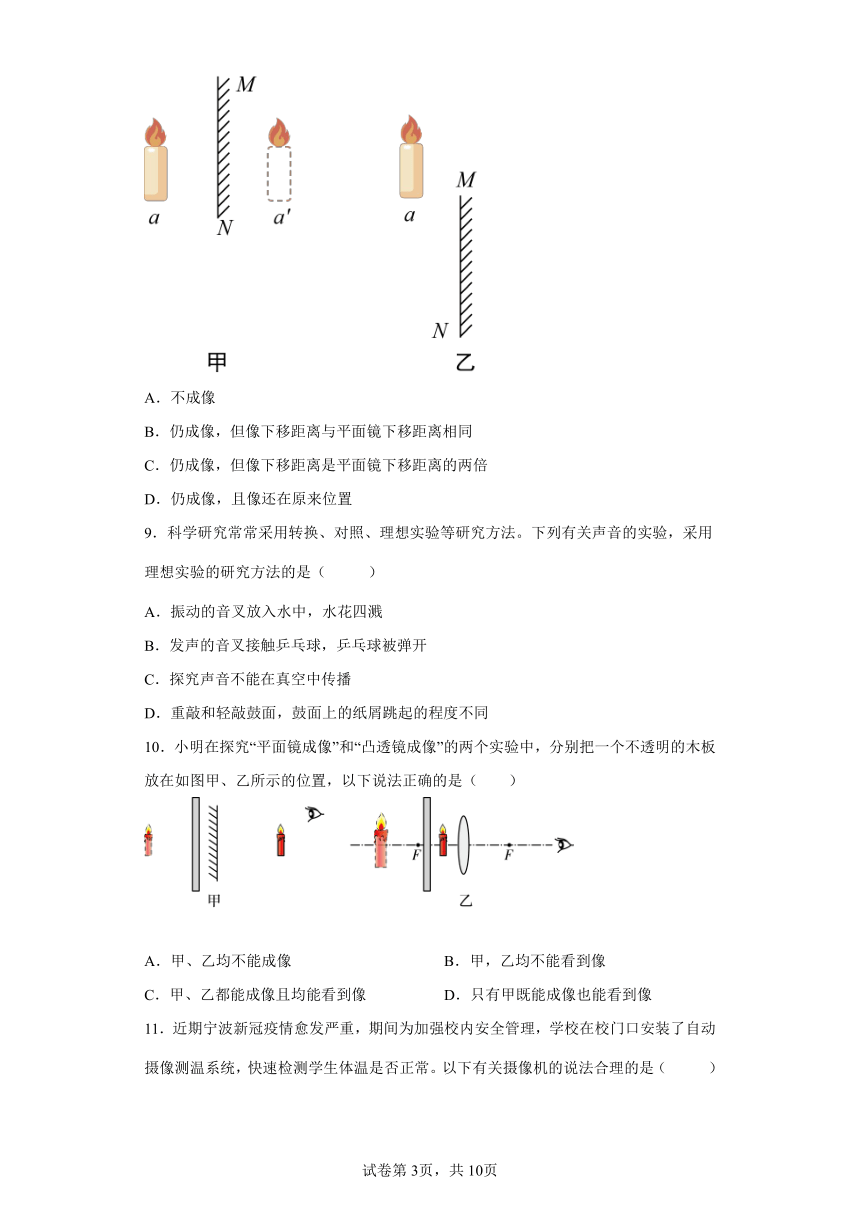

8.如图甲所示,蜡烛a在竖直放置的平面镜MN中所成像为,现将该平面镜竖直向下移动一段距离至图乙所示位置,则蜡烛a在平面镜中( )

A.不成像

B.仍成像,但像下移距离与平面镜下移距离相同

C.仍成像,但像下移距离是平面镜下移距离的两倍

D.仍成像,且像还在原来位置

9.科学研究常常采用转换、对照、理想实验等研究方法。下列有关声音的实验,采用理想实验的研究方法的是( )

A.振动的音叉放入水中,水花四溅

B.发声的音叉接触乒乓球,乒乓球被弹开

C.探究声音不能在真空中传播

D.重敲和轻敲鼓面,鼓面上的纸屑跳起的程度不同

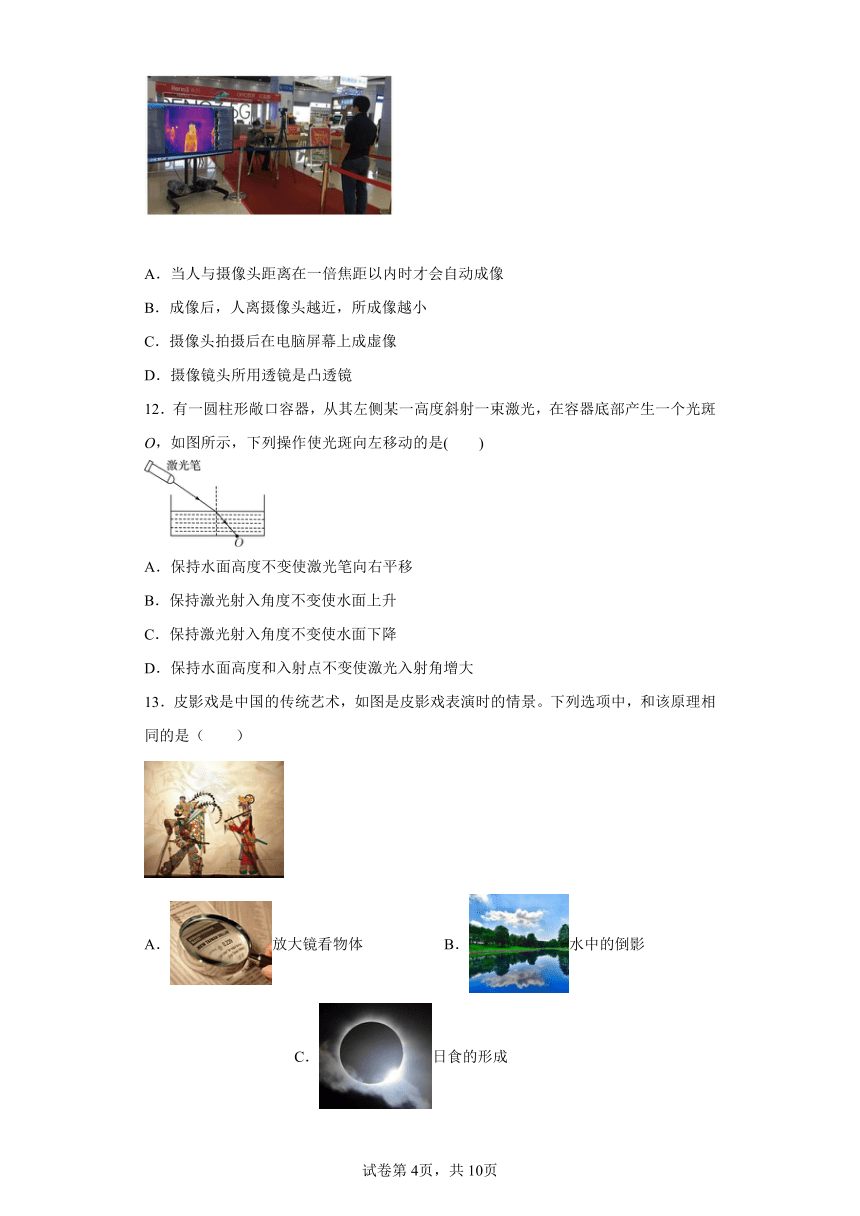

10.小明在探究“平面镜成像”和“凸透镜成像”的两个实验中,分别把一个不透明的木板放在如图甲、乙所示的位置,以下说法正确的是( )

A.甲、乙均不能成像 B.甲,乙均不能看到像

C.甲、乙都能成像且均能看到像 D.只有甲既能成像也能看到像

11.近期宁波新冠疫情愈发严重,期间为加强校内安全管理,学校在校门口安装了自动摄像测温系统,快速检测学生体温是否正常。以下有关摄像机的说法合理的是( )

A.当人与摄像头距离在一倍焦距以内时才会自动成像

B.成像后,人离摄像头越近,所成像越小

C.摄像头拍摄后在电脑屏幕上成虚像

D.摄像镜头所用透镜是凸透镜

12.有一圆柱形敞口容器,从其左侧某一高度斜射一束激光,在容器底部产生一个光斑O,如图所示,下列操作使光斑向左移动的是( )

A.保持水面高度不变使激光笔向右平移

B.保持激光射入角度不变使水面上升

C.保持激光射入角度不变使水面下降

D.保持水面高度和入射点不变使激光入射角增大

13.皮影戏是中国的传统艺术,如图是皮影戏表演时的情景。下列选项中,和该原理相同的是( )

A.放大镜看物体 B.水中的倒影 C.日食的形成 D.彩虹的形成

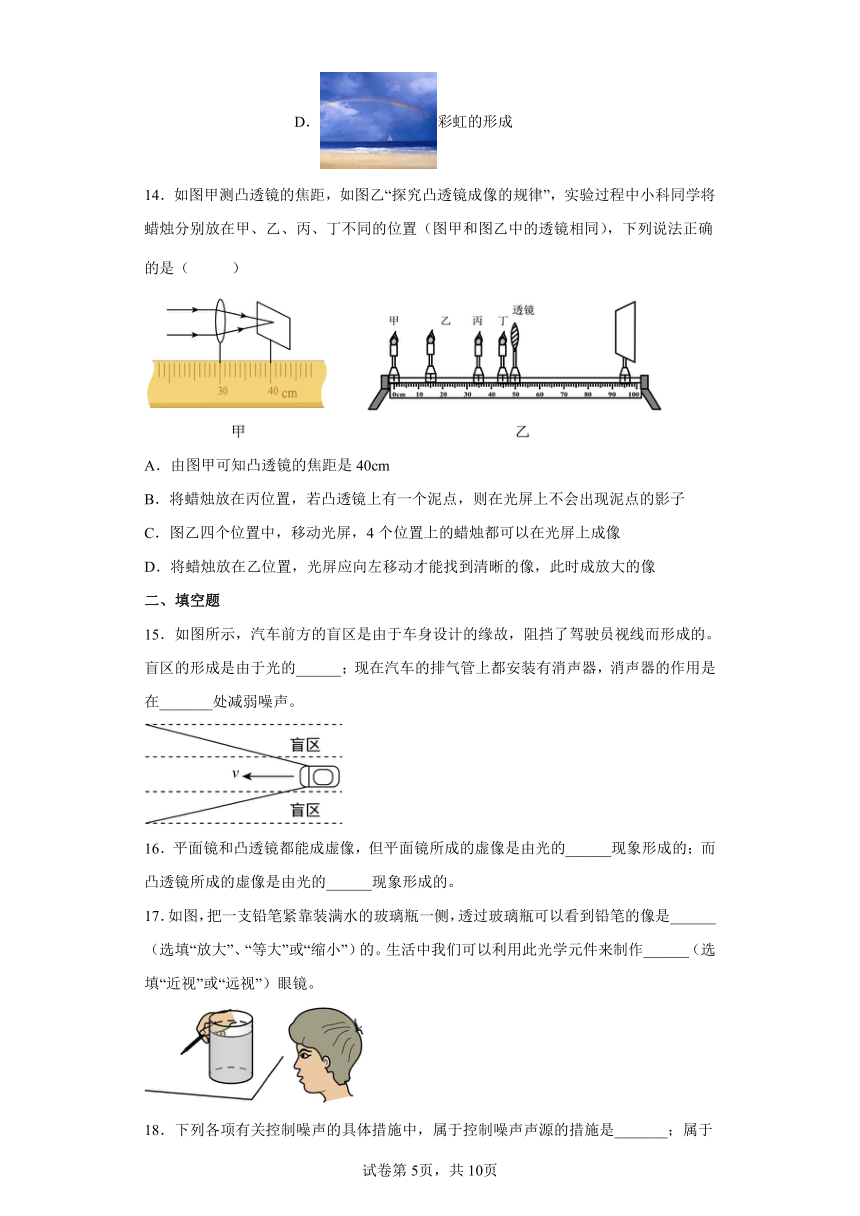

14.如图甲测凸透镜的焦距,如图乙“探究凸透镜成像的规律”,实验过程中小科同学将蜡烛分别放在甲、乙、丙、丁不同的位置(图甲和图乙中的透镜相同),下列说法正确的是( )

A.由图甲可知凸透镜的焦距是40cm

B.将蜡烛放在丙位置,若凸透镜上有一个泥点,则在光屏上不会出现泥点的影子

C.图乙四个位置中,移动光屏,4个位置上的蜡烛都可以在光屏上成像

D.将蜡烛放在乙位置,光屏应向左移动才能找到清晰的像,此时成放大的像

二、填空题

15.如图所示,汽车前方的盲区是由于车身设计的缘故,阻挡了驾驶员视线而形成的。盲区的形成是由于光的______;现在汽车的排气管上都安装有消声器,消声器的作用是在_______处减弱噪声。

16.平面镜和凸透镜都能成虚像,但平面镜所成的虚像是由光的______现象形成的;而凸透镜所成的虚像是由光的______现象形成的。

17.如图,把一支铅笔紧靠装满水的玻璃瓶一侧,透过玻璃瓶可以看到铅笔的像是______(选填“放大”、“等大”或“缩小”)的。生活中我们可以利用此光学元件来制作______(选填“近视”或“远视”)眼镜。

18.下列各项有关控制噪声的具体措施中,属于控制噪声声源的措施是_______;属于阻挡噪声传播的措施是________;属于防止噪声进入人耳的措施是_______。(填序号)

A.城市市区禁鸣喇叭 B.纺织女工带上耳塞 C.城市高架桥上安装隔音墙 D.在噪声车间内安放吸声材料 E.汽车安装消声器 F.开战斗机的飞行员戴上头盔 G.点燃爆竹导火线后捂住耳朵

19.如图所示,两平面镜垂直放置,一条入射光线SO射向平面镜AB,经两平面镜反射后出射,此时反射出的光线与原光线SO______(填“平行”或“不平行”),若两平面镜ABC绕O点沿顺时针方向转过5°,则经两平面镜反射后的出射光线的方向转动了______度(选填:“20”、“10”、“5”、“0”)。

20.人体主要的感觉器官有耳、鼻、眼、皮肤等,其中______是人体最大的感觉器官。人体有多种感觉,如冷觉、热觉、触觉、痛觉,这些感觉是在______中形成的。(选填“感觉器官”或“大脑皮层”)

21.一焦距为f的凸透镜。主光轴和水平x轴重合,透镜左侧x轴上有一点光源。点光源到透镜的距离大于f而小于2f,若将此透镜沿x轴向右平移2f的距离,则在此过程中点光源经透镜所成的像将______(如何移动)。

三、探究题

22.小毛在 STEAM 课堂上制作出水凸透镜并结合教材知识进行探究。

(1)在探究凸透镜成像的规律时,通过注水器调节水凸透镜的焦距为 10 cm。将蜡烛、水凸透镜和光屏固定在光具座上,若点燃蜡烛后,无论怎样调节蜡烛的位置,始终不能在光屏上找到烛焰的像,原因是___________。

(2)找到原因并解决问题后,在蜡烛处于如图甲所示的位置上,此时在光屏上得到的是倒立、___________的实像。

(3)在光屏上得到清晰的像后,如果保持光屏和水凸透镜的位置不变,当蜡烛向水凸透镜靠近时,要在光屏上重新得到清晰的像,可以通过注射器往水凸透镜中___________(选填“注入”或“抽出”)适量的水。

(4)根据光的色散现象,太阳光经三棱镜发生偏折后在光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带(部分色光未画出),如图乙所示。若使用红光、黄光和蓝光来测量水凸透镜的焦距(f)大小(如图丙)。下列关于这三种色光通过水凸透镜时的焦距(f)大小关系正确的是___________(填选项)。

A.f红f黄>f蓝 D.f黄>f红>f蓝

23.某科学兴趣小组用如图所示装置研究平面镜成像特点。探究像距与物距关系时的实验步骤如下:

次数 物距/cm 像距/cm

1 5.0 5.0

2 8.0 8.0

3 12.0 12.0

①在水平桌面上铺上白纸,将玻璃板竖立在白纸中间位置,记下玻璃板的位置;

②将点燃的蜡烛放在玻璃板前面,再拿另一支大小相同的未点燃的蜡烛竖立在玻璃板后面移动,直到看上去它跟玻璃板前面那支蜡烛的像完全重合,用笔记下两支蜡烛的位置;

③移动点燃的蜡烛到另一个位置,重复上述实验;

④用直线连接每次实验中的蜡烛和它的像的位置,用刻度尺测量出每次的物距和像距,记录数据如表。

(1)等效替代法是指在研究中,因实验本身的限制,要用与实验对象具有相似或共同特征的对象来替代的方法。本实验中用到的等效替代法具体体现在___________;

(2)分析表格中的数据,可得出的结论是___________;

(3)实验中,有同学用一张白纸挡在玻璃板和像之间,你认为该同学还能观察到蜡烛的像吗?并说出你的理由。___________。

24.(1)在“探究凸透镜成像规律”的实验中:根据图乙可知该凸透镜的焦距是______。

(2)如图示是某次成清晰像的实验情景,则此时光屏上出现的像的性质______;实验时,由于实验时间较长,蜡烛变短,烛焰的像在光屏上的位置会向______方移动(选填“上”或“下”)。

(3)若保持图中凸透镜和蜡烛位置都不变,在凸透镜左侧(蜡烛的右侧)附近放置一近视眼镜(图中未画出),则需要将光屏向______(选填“左”或“右”)移动才能再次在光屏上成清晰的像。

25.某科学兴趣小组在硬纸板上挖孔进行了多组实验,探究“不同情况下太阳通过小孔成像在地面上形成的光斑的形状”。实验记录表如下:

小孔的形状 □ 〇 △

小孔的最大外径/mm 1 5 10 1 5 10 1 5 10

地 面 光 斑 形 状 小孔到地面10 cm时 □ □ □ 〇 〇 〇 △ △ △

小孔到地面20 cm时 〇 □ □ 〇 〇 〇 〇 △ △

小孔到地面40 cm时 〇 □ □ 〇 〇 〇 〇 △ △

小孔到地面80 cm时 〇 〇 □ 〇 〇 〇 〇 〇 △

小孔到地面120 cm时 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小孔到地面200 cm时 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小组成员通过分析表格数据,得出了一些结论。请回答下列问题:

(1)由于太阳距我们很远,到达地面的光线几乎平行。所以,当小孔到地面的距离足够小时,地面上的光斑形状与小孔的形状______(填“相同”或“不同”),这不是太阳的像。

(2)要使太阳通过小孔成像,必须注意小孔的大小和小孔到地面的距离。当小孔到地面的距离一定时,小孔越______(填“大”或“小”),地面上就越容易得到太阳的像。

(3)当小孔形状为“☆”时,小孔到地面80 cm时,地面上的光斑形状为“〇”。则小孔到地面120 cm时,地面上的光斑形状为______(填字母序号)。

A.□ B.〇 C.△ D.☆

四、简答题

26.爱因斯坦曾说过:“提出一个问题,往往比解决一个问题更重要,因为解决问题也许仅仅是一个数学上或实验上的技能而已,而提出新的问题,新的可能性,从新的角度去看待旧的问题,却需要有创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。”请你根据下列两张图片各提出一个有价值的科学问题。

图甲:___________。图乙:___________。

27.如图所示,两个透镜共一根主光轴放置且两透镜的焦点正好重合,请依次画出经过凸透镜和凹透镜折射后的折射光线。

28.如图所示,a,b是光源S经平面镜MN反射后的两条反射光线,请用平面镜成像特点确定光源S的位置并完成光路。

29.(1)画出图中AB在平面镜中的像。

(2)如下图中S为一个点光源,A为平面镜前一点,试画出由S发出的光线被平面镜反射后经过A点的光路。

30.作图题:补全下列光路图。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.C

3.C

4.C

5.C

6.D

7.C

8.D

9.C

10.C

11.D

12.B

13.C

14.B

15. 直线传播 声源

16. 反射 折射

17. 放大 远视

18. AE CD BFG

19. 平行 0

20. 皮肤 大脑皮层

21.先向左移,后向右移

22. 烛焰中心、水凸透镜中心和光屏中心不在同一高度 缩小 注入 C

23. 用未点燃的蜡烛替代像 像与物到镜面的距离相等 能,平面镜成像的原理是光的反射所成的虚像

24. 10cm 倒立等大实像 上 右

25. 相同 小 B

26. 见解析 见解析

27.

28.

29.(1) ;(2)

30.;;

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.某学生掏耳垢时,不小心戳坏耳朵中某结构导致耳聋,该结构最可能是( )

A.外耳道 B.鼓膜 C.咽鼓管 D.半规管

2.为了探究声音的响度与振幅的关系,小明设计了如图所示的几个实验。你认为能够完成这个探究目的是( )

A.把罩内的空气抽去一些后,闹钟的铃声明显减小

B.用力吹一根细管并将它不断剪短,声音变高

C.用大小不同的敲打鼓面,观察纸屑跳动的情况

D.用发生的音叉接触水面时,水面水花四溅

3.小金探究平面镜成像特点实验时叙述错误的是( )

A.玻璃板代替平面镜是为了便于找到像的位置

B.两支大小相同的蜡烛是为了比较像与物的大小关系

C.取光屏放置在蜡烛B的位置可以承接到蜡烛A的像

D.选用薄玻璃板是为了使前后两个面形成的像基本重合

4.若要使图中的反射光线射中墙上的目标,在激光笔不动的情况下,可将平面镜( )

A.水平向左移动 B.水平向右移动

C.竖直向上移动 D.竖直向下移动

5.小明利用太阳光测量凸透镜的焦距。下列操作最合理的是( )

A. B. C. D.

6.如图所示,下列关于光学现象的描述及解释正确的是( )

A.图甲中,筷子“弯折”是光的直线传播现象 B.图乙中,手影是光的反射现象形成的

C.图丙中,塔影是光的折射现象形成的 D.图丁中,彩虹是光的色散现象形成的

7.苹果手机的语音识别功能Siri,只有主人发出指令才能将手机唤醒,别人即使说出指令也打不开。这种利用声纹辨别声音的主要依据是( )

A.音调 B.响度 C.音色 D.音量

8.如图甲所示,蜡烛a在竖直放置的平面镜MN中所成像为,现将该平面镜竖直向下移动一段距离至图乙所示位置,则蜡烛a在平面镜中( )

A.不成像

B.仍成像,但像下移距离与平面镜下移距离相同

C.仍成像,但像下移距离是平面镜下移距离的两倍

D.仍成像,且像还在原来位置

9.科学研究常常采用转换、对照、理想实验等研究方法。下列有关声音的实验,采用理想实验的研究方法的是( )

A.振动的音叉放入水中,水花四溅

B.发声的音叉接触乒乓球,乒乓球被弹开

C.探究声音不能在真空中传播

D.重敲和轻敲鼓面,鼓面上的纸屑跳起的程度不同

10.小明在探究“平面镜成像”和“凸透镜成像”的两个实验中,分别把一个不透明的木板放在如图甲、乙所示的位置,以下说法正确的是( )

A.甲、乙均不能成像 B.甲,乙均不能看到像

C.甲、乙都能成像且均能看到像 D.只有甲既能成像也能看到像

11.近期宁波新冠疫情愈发严重,期间为加强校内安全管理,学校在校门口安装了自动摄像测温系统,快速检测学生体温是否正常。以下有关摄像机的说法合理的是( )

A.当人与摄像头距离在一倍焦距以内时才会自动成像

B.成像后,人离摄像头越近,所成像越小

C.摄像头拍摄后在电脑屏幕上成虚像

D.摄像镜头所用透镜是凸透镜

12.有一圆柱形敞口容器,从其左侧某一高度斜射一束激光,在容器底部产生一个光斑O,如图所示,下列操作使光斑向左移动的是( )

A.保持水面高度不变使激光笔向右平移

B.保持激光射入角度不变使水面上升

C.保持激光射入角度不变使水面下降

D.保持水面高度和入射点不变使激光入射角增大

13.皮影戏是中国的传统艺术,如图是皮影戏表演时的情景。下列选项中,和该原理相同的是( )

A.放大镜看物体 B.水中的倒影 C.日食的形成 D.彩虹的形成

14.如图甲测凸透镜的焦距,如图乙“探究凸透镜成像的规律”,实验过程中小科同学将蜡烛分别放在甲、乙、丙、丁不同的位置(图甲和图乙中的透镜相同),下列说法正确的是( )

A.由图甲可知凸透镜的焦距是40cm

B.将蜡烛放在丙位置,若凸透镜上有一个泥点,则在光屏上不会出现泥点的影子

C.图乙四个位置中,移动光屏,4个位置上的蜡烛都可以在光屏上成像

D.将蜡烛放在乙位置,光屏应向左移动才能找到清晰的像,此时成放大的像

二、填空题

15.如图所示,汽车前方的盲区是由于车身设计的缘故,阻挡了驾驶员视线而形成的。盲区的形成是由于光的______;现在汽车的排气管上都安装有消声器,消声器的作用是在_______处减弱噪声。

16.平面镜和凸透镜都能成虚像,但平面镜所成的虚像是由光的______现象形成的;而凸透镜所成的虚像是由光的______现象形成的。

17.如图,把一支铅笔紧靠装满水的玻璃瓶一侧,透过玻璃瓶可以看到铅笔的像是______(选填“放大”、“等大”或“缩小”)的。生活中我们可以利用此光学元件来制作______(选填“近视”或“远视”)眼镜。

18.下列各项有关控制噪声的具体措施中,属于控制噪声声源的措施是_______;属于阻挡噪声传播的措施是________;属于防止噪声进入人耳的措施是_______。(填序号)

A.城市市区禁鸣喇叭 B.纺织女工带上耳塞 C.城市高架桥上安装隔音墙 D.在噪声车间内安放吸声材料 E.汽车安装消声器 F.开战斗机的飞行员戴上头盔 G.点燃爆竹导火线后捂住耳朵

19.如图所示,两平面镜垂直放置,一条入射光线SO射向平面镜AB,经两平面镜反射后出射,此时反射出的光线与原光线SO______(填“平行”或“不平行”),若两平面镜ABC绕O点沿顺时针方向转过5°,则经两平面镜反射后的出射光线的方向转动了______度(选填:“20”、“10”、“5”、“0”)。

20.人体主要的感觉器官有耳、鼻、眼、皮肤等,其中______是人体最大的感觉器官。人体有多种感觉,如冷觉、热觉、触觉、痛觉,这些感觉是在______中形成的。(选填“感觉器官”或“大脑皮层”)

21.一焦距为f的凸透镜。主光轴和水平x轴重合,透镜左侧x轴上有一点光源。点光源到透镜的距离大于f而小于2f,若将此透镜沿x轴向右平移2f的距离,则在此过程中点光源经透镜所成的像将______(如何移动)。

三、探究题

22.小毛在 STEAM 课堂上制作出水凸透镜并结合教材知识进行探究。

(1)在探究凸透镜成像的规律时,通过注水器调节水凸透镜的焦距为 10 cm。将蜡烛、水凸透镜和光屏固定在光具座上,若点燃蜡烛后,无论怎样调节蜡烛的位置,始终不能在光屏上找到烛焰的像,原因是___________。

(2)找到原因并解决问题后,在蜡烛处于如图甲所示的位置上,此时在光屏上得到的是倒立、___________的实像。

(3)在光屏上得到清晰的像后,如果保持光屏和水凸透镜的位置不变,当蜡烛向水凸透镜靠近时,要在光屏上重新得到清晰的像,可以通过注射器往水凸透镜中___________(选填“注入”或“抽出”)适量的水。

(4)根据光的色散现象,太阳光经三棱镜发生偏折后在光屏上自上而下出现了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫的色带(部分色光未画出),如图乙所示。若使用红光、黄光和蓝光来测量水凸透镜的焦距(f)大小(如图丙)。下列关于这三种色光通过水凸透镜时的焦距(f)大小关系正确的是___________(填选项)。

A.f红

23.某科学兴趣小组用如图所示装置研究平面镜成像特点。探究像距与物距关系时的实验步骤如下:

次数 物距/cm 像距/cm

1 5.0 5.0

2 8.0 8.0

3 12.0 12.0

①在水平桌面上铺上白纸,将玻璃板竖立在白纸中间位置,记下玻璃板的位置;

②将点燃的蜡烛放在玻璃板前面,再拿另一支大小相同的未点燃的蜡烛竖立在玻璃板后面移动,直到看上去它跟玻璃板前面那支蜡烛的像完全重合,用笔记下两支蜡烛的位置;

③移动点燃的蜡烛到另一个位置,重复上述实验;

④用直线连接每次实验中的蜡烛和它的像的位置,用刻度尺测量出每次的物距和像距,记录数据如表。

(1)等效替代法是指在研究中,因实验本身的限制,要用与实验对象具有相似或共同特征的对象来替代的方法。本实验中用到的等效替代法具体体现在___________;

(2)分析表格中的数据,可得出的结论是___________;

(3)实验中,有同学用一张白纸挡在玻璃板和像之间,你认为该同学还能观察到蜡烛的像吗?并说出你的理由。___________。

24.(1)在“探究凸透镜成像规律”的实验中:根据图乙可知该凸透镜的焦距是______。

(2)如图示是某次成清晰像的实验情景,则此时光屏上出现的像的性质______;实验时,由于实验时间较长,蜡烛变短,烛焰的像在光屏上的位置会向______方移动(选填“上”或“下”)。

(3)若保持图中凸透镜和蜡烛位置都不变,在凸透镜左侧(蜡烛的右侧)附近放置一近视眼镜(图中未画出),则需要将光屏向______(选填“左”或“右”)移动才能再次在光屏上成清晰的像。

25.某科学兴趣小组在硬纸板上挖孔进行了多组实验,探究“不同情况下太阳通过小孔成像在地面上形成的光斑的形状”。实验记录表如下:

小孔的形状 □ 〇 △

小孔的最大外径/mm 1 5 10 1 5 10 1 5 10

地 面 光 斑 形 状 小孔到地面10 cm时 □ □ □ 〇 〇 〇 △ △ △

小孔到地面20 cm时 〇 □ □ 〇 〇 〇 〇 △ △

小孔到地面40 cm时 〇 □ □ 〇 〇 〇 〇 △ △

小孔到地面80 cm时 〇 〇 □ 〇 〇 〇 〇 〇 △

小孔到地面120 cm时 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小孔到地面200 cm时 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小组成员通过分析表格数据,得出了一些结论。请回答下列问题:

(1)由于太阳距我们很远,到达地面的光线几乎平行。所以,当小孔到地面的距离足够小时,地面上的光斑形状与小孔的形状______(填“相同”或“不同”),这不是太阳的像。

(2)要使太阳通过小孔成像,必须注意小孔的大小和小孔到地面的距离。当小孔到地面的距离一定时,小孔越______(填“大”或“小”),地面上就越容易得到太阳的像。

(3)当小孔形状为“☆”时,小孔到地面80 cm时,地面上的光斑形状为“〇”。则小孔到地面120 cm时,地面上的光斑形状为______(填字母序号)。

A.□ B.〇 C.△ D.☆

四、简答题

26.爱因斯坦曾说过:“提出一个问题,往往比解决一个问题更重要,因为解决问题也许仅仅是一个数学上或实验上的技能而已,而提出新的问题,新的可能性,从新的角度去看待旧的问题,却需要有创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。”请你根据下列两张图片各提出一个有价值的科学问题。

图甲:___________。图乙:___________。

27.如图所示,两个透镜共一根主光轴放置且两透镜的焦点正好重合,请依次画出经过凸透镜和凹透镜折射后的折射光线。

28.如图所示,a,b是光源S经平面镜MN反射后的两条反射光线,请用平面镜成像特点确定光源S的位置并完成光路。

29.(1)画出图中AB在平面镜中的像。

(2)如下图中S为一个点光源,A为平面镜前一点,试画出由S发出的光线被平面镜反射后经过A点的光路。

30.作图题:补全下列光路图。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.C

3.C

4.C

5.C

6.D

7.C

8.D

9.C

10.C

11.D

12.B

13.C

14.B

15. 直线传播 声源

16. 反射 折射

17. 放大 远视

18. AE CD BFG

19. 平行 0

20. 皮肤 大脑皮层

21.先向左移,后向右移

22. 烛焰中心、水凸透镜中心和光屏中心不在同一高度 缩小 注入 C

23. 用未点燃的蜡烛替代像 像与物到镜面的距离相等 能,平面镜成像的原理是光的反射所成的虚像

24. 10cm 倒立等大实像 上 右

25. 相同 小 B

26. 见解析 见解析

27.

28.

29.(1) ;(2)

30.;;

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空