1《荷塘月色》课件(18张PPT)2021—2022学年人教版高中语文必修二

文档属性

| 名称 | 1《荷塘月色》课件(18张PPT)2021—2022学年人教版高中语文必修二 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-20 09:29:17 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

荷塘月色

朱自清

学习目标

了解课文相关知识。

理解文中重要词语、句子的含义。

理解本文情与景的关系,体会文中准确生动的描摹及联想的作用。

领会比喻及通感所产生的艺术效果。

学习作者借景抒情、情景交融的写作方法。

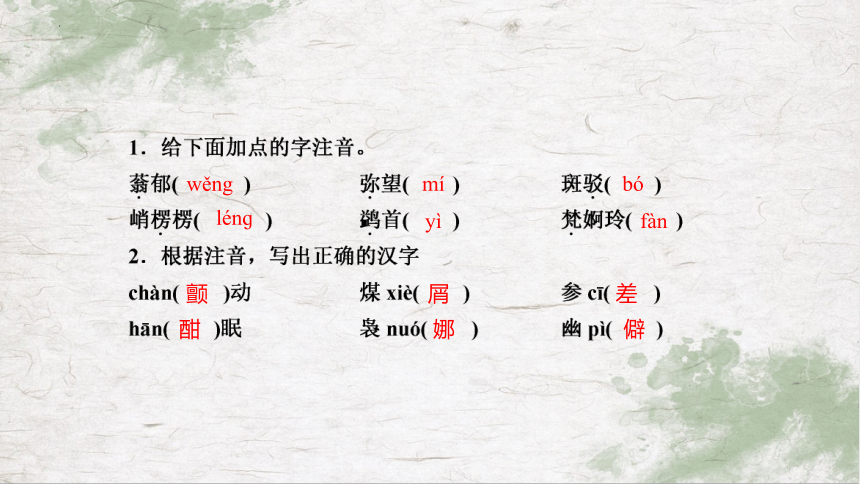

wěng

mí

bó

lénɡ

yì

fàn

颤

屑

差

酣

娜

僻

3.填空

(1)层层的叶子中间,零星地点缀着些白花, ,有羞涩地打着朵儿的;________________,______________ __,又如刚出浴的美人。

(2)微风过处,送来缕缕清香,___________________________。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。

(3)月光如流水一般,________________________________。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

(4)弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但 ,_______________________。(5)朱自清(1898年—1948年),原名自华,号秋实,字佩弦。现代著名作家、学者、民主战士。1923年发表长诗 ,1925年8月到清华大学任教,开始研究中国古典文学;创作则以散文为主,____________________________________________都是脍炙人口的名篇。1931年留学英国,漫游欧洲,回国后写成________。朱自清一生勤奋,共有诗歌、散文、评论、学术研究著作26种,约二百多万言。遗著编入《朱自清集》《朱自清诗文选集》等。

(一)概说

散文是与诗歌、小说、戏剧并称的一种文学体裁,指不讲究韵律的散体文章,是最自由的文体,也是中国最早出现的行文体例。散文通过对现实生活中某些片断或生活事件的描述,表达作者的观点、感情,揭示其社会意义。散文的表现形式多种多样,杂文、短评、小品、随笔、速写、特写、游记、通讯、书信、日记、回忆录等都属于散文。

总之,散文篇幅短小、形式自由、取材广泛、写法灵活、语言优美,能比较迅速地反映生活,深受人们喜爱。

散 文

(二)散文的特点

1.形散而神不散“形散”主要是说散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制;表现手法不拘一格:可以叙述事件的发展,可以描写人物形象,可以托物抒情,可以发表议论,而且作者可以根据内容需要自由调整、随意变化。“神不散”主要是从散文的立意方面说的,即散文所要表达的主题必须明确而集中,无论散文的内容多么广泛,表现手法多么灵活,无不为更好地表达主题服务。

2.意境深邃意境深邃,注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。作者借助想象与联想,由此及彼、由浅入深、由实而虚地依次写来,可以融情于景、寄情于事、寓情于物、托物言志,表达作者的真情实感,实现物我的统一,展现出更深远的思想,使读者领会更深的道理。

3.语言优美凝练,富于文采所谓优美,就是指散文的语言清新明丽,生动活泼,富于音乐感,行文如涓涓流水,叮咚有声,如娓娓而谈,情真意切。所谓凝练,是说散文的语言简洁质朴,自然流畅,寥寥数语就可以描绘出生动的形象,勾勒出动人的场景,显示出深远的意境。散文力求写景如在眼前,写情沁人心脾。

(三)散文的分类散文主要分叙事性散文、写景性散文、抒情散文、哲理散文、议论性散文等。

通感,也叫移觉,就是在人们的审美活动中使各种审美感官(如人们的视觉、听觉、嗅觉、触觉等)互相沟通,互相转化,把适用于甲类感官上的词语巧妙地移植到乙类感官上,使各种感官彼此沟通的一种修辞手法。

通感手法

朱自清(1898~1948年),现代著名散文家,诗人,学者,民主战士。原名自华,字佩弦,号秋实。1948年8月12日,因不食美国送来的面粉,于贫病交加中病逝。毛泽东说:“朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’……表现了我们民族的英雄气概。”散文代表作有《背影》《荷塘月色》《春》《匆匆》《欧游杂记》《桨声灯影里的秦淮河》等,他的著作都收入《朱自清文集》中。

作者简介

《荷塘月色》写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。当时正值大革命失败,这一年中国接连发生了“四一二”和“七一五”反革命大屠杀,白色恐怖笼罩着中国大地。

朱自清处于苦闷彷徨中。他自己也知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,但他最终还是选择了“暂时逃避的一法”(《忆佩弦》)。然而他毕竟是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安心于这种“超然”。在《一封信》中他表白说:“这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”《荷塘月色》就正是作者自己想“超然”而又不能的“挣扎”的心迹的真实描摹和生动写照。

写作背景

1.作者在所描写的四幅画面中描写了哪些景物?请概括每幅画面的特征。

合作探究

【答案】

画面 画面意象 画面特征

月下小径 小煤屑路、许多树 幽僻、寂静

月下荷塘 荷叶、荷花、荷香、荷波、流水 幽静、淡雅

荷塘月色 月光、青雾、树影 朦胧、缥缈

荷塘四面 树色、树姿、远山、蝉声、蛙声 阴沉、模糊

2.文章第五段写月色、月影时用了一连串的动词,请结合相关语句,分析“泻”“浮”“洗”“画”的表达效果。

合作探究

【答案】 ①泻。既照应了以流水喻月光,又写出了月辉照耀、一泻无余的景象,使月光有了动感。②浮。写深夜水汽由下而上轻轻升腾,慢慢扩散、弥漫,以动景写静景,描绘雾的轻飘状态。③洗。写“叶子和花”在月光映照下一种奶白色而又鲜嫩欲滴的状态。④画。有“人为”动作含于其中,仿佛有无形的手在展纸描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影之真、之美。

3.作者为什么继荷塘美景的描写之后,又专门安排了一段对江南采莲习俗的描绘?

【答案】 这部分是作者独具匠心的安排,它的结构意义不可忽视。我们把对清华园荷塘的描画和对江南采莲的联想并列起来,不难看出,前者是实,后者是虚,前者是现实,后者是梦幻,前者是信目极赏,后者是驰骋想象。作者有意识地把荷塘景与江南景比较,在对比过程中展示情感态度。二者在结构上彼此呼应,互为双璧,使文章表现更丰厚,行文更有起伏,更具层次性,使结构避免了平淡和单一。

合作探究

4.文章中的“我”是一个什么样的人?

合作探究

【答案】 观点一:“我”是一个“文人”。作者虽有强烈的爱国精神,崇高的民族气节,但是作为“斗士”,他对政治的敏感远不及他对自然风光、人情掌故来得细致传神,常常辨不明政局的好坏、政党的是非,本文可以说是作者作为文人的寄情山水的咏怀之作。观点二:“我”是一个中庸的“懦夫”。月下荷塘,不浓不淡,不明不暗,一切都是那么调和、适中、安逸,这正是作者从中和主义思想出发追求一种适度的生活情趣的流露。以此看出朱自清的思想是矛盾复杂的,他对现实不满但又不敢抗争,所以说他是那个时代的懦夫。

观点三:“我”是一个时代的“平民”。作者在课文中自塑的形象,是一位平凡的丈夫和拘谨的教师,他心地温厚,个性平和,处事谨慎,有所追求又“放不开”。散文中的情,既有作者个性、人格的印记,又有社会生活、时代风云留下的痕迹,既有独特性,又有时代性。

文章结构

这篇散文以“我”夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写起,到“推门进去”收尾。在夜游荷塘的过程中,作者时而缓步前行,时而停立凝想,一路上把荷塘周围环境、荷塘、荷叶和荷花、月光以及远远近近的树木、山色,陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着他一路去观赏、领略“这无边的荷香月色”。这篇散文委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

文章主旨

荷塘月色

朱自清

学习目标

了解课文相关知识。

理解文中重要词语、句子的含义。

理解本文情与景的关系,体会文中准确生动的描摹及联想的作用。

领会比喻及通感所产生的艺术效果。

学习作者借景抒情、情景交融的写作方法。

wěng

mí

bó

lénɡ

yì

fàn

颤

屑

差

酣

娜

僻

3.填空

(1)层层的叶子中间,零星地点缀着些白花, ,有羞涩地打着朵儿的;________________,______________ __,又如刚出浴的美人。

(2)微风过处,送来缕缕清香,___________________________。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。

(3)月光如流水一般,________________________________。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

(4)弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀;但 ,_______________________。(5)朱自清(1898年—1948年),原名自华,号秋实,字佩弦。现代著名作家、学者、民主战士。1923年发表长诗 ,1925年8月到清华大学任教,开始研究中国古典文学;创作则以散文为主,____________________________________________都是脍炙人口的名篇。1931年留学英国,漫游欧洲,回国后写成________。朱自清一生勤奋,共有诗歌、散文、评论、学术研究著作26种,约二百多万言。遗著编入《朱自清集》《朱自清诗文选集》等。

(一)概说

散文是与诗歌、小说、戏剧并称的一种文学体裁,指不讲究韵律的散体文章,是最自由的文体,也是中国最早出现的行文体例。散文通过对现实生活中某些片断或生活事件的描述,表达作者的观点、感情,揭示其社会意义。散文的表现形式多种多样,杂文、短评、小品、随笔、速写、特写、游记、通讯、书信、日记、回忆录等都属于散文。

总之,散文篇幅短小、形式自由、取材广泛、写法灵活、语言优美,能比较迅速地反映生活,深受人们喜爱。

散 文

(二)散文的特点

1.形散而神不散“形散”主要是说散文取材十分广泛自由,不受时间和空间的限制;表现手法不拘一格:可以叙述事件的发展,可以描写人物形象,可以托物抒情,可以发表议论,而且作者可以根据内容需要自由调整、随意变化。“神不散”主要是从散文的立意方面说的,即散文所要表达的主题必须明确而集中,无论散文的内容多么广泛,表现手法多么灵活,无不为更好地表达主题服务。

2.意境深邃意境深邃,注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。作者借助想象与联想,由此及彼、由浅入深、由实而虚地依次写来,可以融情于景、寄情于事、寓情于物、托物言志,表达作者的真情实感,实现物我的统一,展现出更深远的思想,使读者领会更深的道理。

3.语言优美凝练,富于文采所谓优美,就是指散文的语言清新明丽,生动活泼,富于音乐感,行文如涓涓流水,叮咚有声,如娓娓而谈,情真意切。所谓凝练,是说散文的语言简洁质朴,自然流畅,寥寥数语就可以描绘出生动的形象,勾勒出动人的场景,显示出深远的意境。散文力求写景如在眼前,写情沁人心脾。

(三)散文的分类散文主要分叙事性散文、写景性散文、抒情散文、哲理散文、议论性散文等。

通感,也叫移觉,就是在人们的审美活动中使各种审美感官(如人们的视觉、听觉、嗅觉、触觉等)互相沟通,互相转化,把适用于甲类感官上的词语巧妙地移植到乙类感官上,使各种感官彼此沟通的一种修辞手法。

通感手法

朱自清(1898~1948年),现代著名散文家,诗人,学者,民主战士。原名自华,字佩弦,号秋实。1948年8月12日,因不食美国送来的面粉,于贫病交加中病逝。毛泽东说:“朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’……表现了我们民族的英雄气概。”散文代表作有《背影》《荷塘月色》《春》《匆匆》《欧游杂记》《桨声灯影里的秦淮河》等,他的著作都收入《朱自清文集》中。

作者简介

《荷塘月色》写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。当时正值大革命失败,这一年中国接连发生了“四一二”和“七一五”反革命大屠杀,白色恐怖笼罩着中国大地。

朱自清处于苦闷彷徨中。他自己也知道,“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,但他最终还是选择了“暂时逃避的一法”(《忆佩弦》)。然而他毕竟是一个爱国的民主主义者,面对黑暗现实,又不能安心于这种“超然”。在《一封信》中他表白说:“这几天似乎有些异样,像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”《荷塘月色》就正是作者自己想“超然”而又不能的“挣扎”的心迹的真实描摹和生动写照。

写作背景

1.作者在所描写的四幅画面中描写了哪些景物?请概括每幅画面的特征。

合作探究

【答案】

画面 画面意象 画面特征

月下小径 小煤屑路、许多树 幽僻、寂静

月下荷塘 荷叶、荷花、荷香、荷波、流水 幽静、淡雅

荷塘月色 月光、青雾、树影 朦胧、缥缈

荷塘四面 树色、树姿、远山、蝉声、蛙声 阴沉、模糊

2.文章第五段写月色、月影时用了一连串的动词,请结合相关语句,分析“泻”“浮”“洗”“画”的表达效果。

合作探究

【答案】 ①泻。既照应了以流水喻月光,又写出了月辉照耀、一泻无余的景象,使月光有了动感。②浮。写深夜水汽由下而上轻轻升腾,慢慢扩散、弥漫,以动景写静景,描绘雾的轻飘状态。③洗。写“叶子和花”在月光映照下一种奶白色而又鲜嫩欲滴的状态。④画。有“人为”动作含于其中,仿佛有无形的手在展纸描绘“倩影”,写出了投在荷叶上的月影之真、之美。

3.作者为什么继荷塘美景的描写之后,又专门安排了一段对江南采莲习俗的描绘?

【答案】 这部分是作者独具匠心的安排,它的结构意义不可忽视。我们把对清华园荷塘的描画和对江南采莲的联想并列起来,不难看出,前者是实,后者是虚,前者是现实,后者是梦幻,前者是信目极赏,后者是驰骋想象。作者有意识地把荷塘景与江南景比较,在对比过程中展示情感态度。二者在结构上彼此呼应,互为双璧,使文章表现更丰厚,行文更有起伏,更具层次性,使结构避免了平淡和单一。

合作探究

4.文章中的“我”是一个什么样的人?

合作探究

【答案】 观点一:“我”是一个“文人”。作者虽有强烈的爱国精神,崇高的民族气节,但是作为“斗士”,他对政治的敏感远不及他对自然风光、人情掌故来得细致传神,常常辨不明政局的好坏、政党的是非,本文可以说是作者作为文人的寄情山水的咏怀之作。观点二:“我”是一个中庸的“懦夫”。月下荷塘,不浓不淡,不明不暗,一切都是那么调和、适中、安逸,这正是作者从中和主义思想出发追求一种适度的生活情趣的流露。以此看出朱自清的思想是矛盾复杂的,他对现实不满但又不敢抗争,所以说他是那个时代的懦夫。

观点三:“我”是一个时代的“平民”。作者在课文中自塑的形象,是一位平凡的丈夫和拘谨的教师,他心地温厚,个性平和,处事谨慎,有所追求又“放不开”。散文中的情,既有作者个性、人格的印记,又有社会生活、时代风云留下的痕迹,既有独特性,又有时代性。

文章结构

这篇散文以“我”夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写起,到“推门进去”收尾。在夜游荷塘的过程中,作者时而缓步前行,时而停立凝想,一路上把荷塘周围环境、荷塘、荷叶和荷花、月光以及远远近近的树木、山色,陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着他一路去观赏、领略“这无边的荷香月色”。这篇散文委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

文章主旨