高三历史三轮复习核心考点查缺补漏与方法指导 专题十一 20世纪以来的重大思想理论成果

文档属性

| 名称 | 高三历史三轮复习核心考点查缺补漏与方法指导 专题十一 20世纪以来的重大思想理论成果 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 266.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | |||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-05-26 09:20:18 | ||

图片预览

文档简介

专题十一20世纪以来的重大思想理论成果

【考纲要求】

孙中山的三民主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想。

一、核心考点过关

核心考点一、孙中山的三民主义

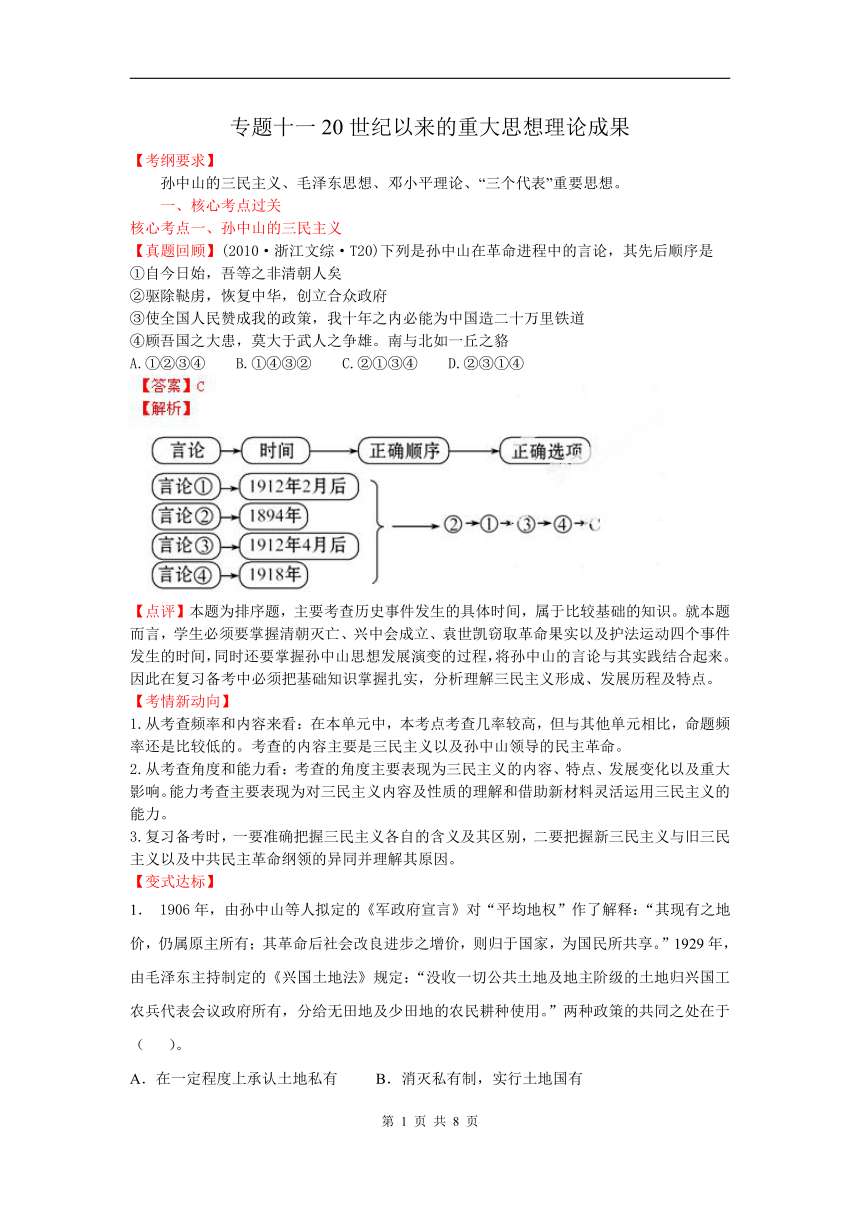

【真题回顾】(2010·浙江文综·T20)下列是孙中山在革命进程中的言论,其先后顺序是

①自今日始,吾等之非清朝人矣

②驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府

③使全国人民赞成我的政策,我十年之内必能为中国造二十万里铁道

④顾吾国之大患,莫大于武人之争雄。南与北如一丘之貉

A.①②③④ B.①④③② C.②①③④ D.②③①④

【点评】本题为排序题,主要考查历史事件发生的具体时间,属于比较基础的知识。就本题而言,学生必须要掌握清朝灭亡、兴中会成立、袁世凯窃取革命果实以及护法运动四个事件发生的时间,同时还要掌握孙中山思想发展演变的过程,将孙中山的言论与其实践结合起来。因此在复习备考中必须把基础知识掌握扎实,分析理解三民主义形成、发展历程及特点。

【考情新动向】

1.从考查频率和内容来看:在本单元中,本考点考查几率较高,但与其他单元相比,命题频率还是比较低的。考查的内容主要是三民主义以及孙中山领导的民主革命。

2.从考查角度和能力看:考查的角度主要表现为三民主义的内容、特点、发展变化以及重大影响。能力考查主要表现为对三民主义内容及性质的理解和借助新材料灵活运用三民主义的能力。

3.复习备考时,一要准确把握三民主义各自的含义及其区别,二要把握新三民主义与旧三民主义以及中共民主革命纲领的异同并理解其原因。

【变式达标】

1. 1906年,由孙中山等人拟定的《军政府宣言》对“平均地权”作了解释:“其现有之地价,仍属原主所有;其革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。”1929年,由毛泽东主持制定的《兴国土地法》规定:“没收一切公共土地及地主阶级的土地归兴国工农兵代表会议政府所有,分给无田地及少田地的农民耕种使用。”两种政策的共同之处在于( )。

A.在一定程度上承认土地私有 B.消灭私有制,实行土地国有

C.实行耕者有其田 D.消除了少数人垄断土地的弊病

2.著名历史学家章开沅说:“这是孙中山最具前瞻性的思想遗产。也是当时最为曲高和寡的政治主张,但在百年之后却成为中国与世界面临的最为紧要的严重问题。”这段话评论的是( )

A.民族主义 B.民生主义 C.民权主义 D.民主主义

【对应考点】

1、三民主义:

内容:①、民族主义:“驱除靼虏,恢复中华”,推翻清王朝的反动统治,争取实现民族的独立自主.

②、民权主义:“创立民国”即推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国(核心)

③、民生主义:“平均地权”,即核定全国地价,现有地价归原主所有,涨价归公

评价:①、积极性:三民主义在辛亥革命时期发挥了巨大的作用,成为鼓舞人民群众进行革命斗争的理论旗帜,建立起中国历史上第一个资产阶级共和国政府。

②、局限性:a、没有明确提出反对帝国主义的要求,b、没有彻底的土地革命纲领。

2、新三民主义:

三 民 主 义 新 三 民 主 义

民族主义 突出反满,斗争矛头指向清政府 一是突出了反对帝国主义的内容

二是国内各民族一律平等,反对民族压迫

民权主义 抽象的“自由、平等、博爱” 主张普遍平等的民权

民生主义 平均地权 平均地权,节制资本。实行“耕者有其田”,谋求改善农民和工人的生活

3、作用:孙中山的新三民主义同中国共产党在民主革命阶段的纲领是基本一致的,因而成为第一次国共合作的政治基础,推动了国民革命运动的发展。

4、新旧三民主义的区别

⑴、新三民主义和旧三民主义相比,突出了反帝反封建、争取真正的民主自由、改善劳动人民生活等内容,是一个较为彻底的反帝反封建的民主革命纲领。

⑵、具体不同之处在于:民族主义方面,旧三民主义没有明确反帝,新三民主义明确提出反对帝国主义,并提出要实现国内民族平等;民权主义方面,旧三民主义比较空洞,强调资产阶级民主,新三民主义则强调普遍的、平等的民权,并且和反帝结合起来;民生主义方面,旧三民主义没有彻底反对封建土地所有制,新三民主义则确定了“耕者有其田”的方针,新三民主义还增加了“节制资本”的内容。

⑶、新三民主义的革命性和进步性集中体现在“联俄、联共、扶助农工”三大政策上。没有三大政策,新三民主义就失去了灵魂。这也是新旧三民主义的根本区别。

核心考点二、毛泽东思想

【真题回顾】(2012·广东文综·T16)周恩来说:“共产国际的领导同志都还担心我们离工人阶级太远了。我说我们在农村里经过长期斗争的锻炼,有毛泽东同志的领导,完全可以无产阶级化。共产国际的一些同志听了之后大哗,不以为然。”对这段话的正确理解是

A.中国工人阶级尚未登上政治舞台

B.共产国际反对农民参加中国革命

C.中国奉行独立自主的和平外交政策

D.中国共产党坚持马克思主义中国化

【点评】本题较为容易,考查学生准确解读材料的能力。本题以农村革命无产阶级化为切入点,链接的知识为中国革命的道路——农村包围城市、武装夺取政权的形成和特点。回答时要注意把握材料中的关键信息:在“农村里经过长期斗争的锻炼……无产阶级化”。

【考情新动向】

1.从考查频率和内容来看:相对来说,对本考点考查的可能性较大,主要考查毛泽东思想。

2.从考查角度和能力看:主要从毛泽东思想的内容、特点以及重要影响等方面命题。从考查能力来看,主要考查对毛泽东思想特点、影响的灵活理解能力。

3.复习备考时,一要全面把握毛泽东思想的发展历程、主要内容、特点以及重大历史影响。二要站在中国近代民主革命的角度认识毛泽东思想的历史地位及其重大历史作用。

【变式达标】

1.毛泽东在《战争和战略问题》中指出,“(中国)无议会可以利用,无组织工人罢工的合法权利。在这里,共产党的任务,基本地不是经过长期合法以进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。”毛泽东上述观点的核心是

A.中国是一个半殖民地半封建社会 B.中国必须走农村包围城市的革命道路

C.中国无产阶级无任何政治权利 D.中国革命不能走从城市到农村的道路

2.下图所示邮票纪念毛泽东对中国革命和理论建设的主要贡献是( )。

①提出“一化三改”理论

②发表《论十大关系》

③毛泽东思想达到成熟

④取得新民主主义革命的胜利

B.②③ C.③④ D.①④

【对应考点】

1、毛泽东思想的形成与发展:

阶段 时期 著 作 标 志

发端 国民革命时期 《中国社会各阶级的分析》《湖南农民运动考察报告》

形成 井冈山时期 《中国的红色政权为什么能够存在》《井冈山的斗争》《星星之火,可以燎原》 农村包围城市、武装夺取政权道路的提出,标志毛泽东思想的形成

成熟 延安时期 《中国革命战争中的战略问题》、《<共产党人>发刊词》、《中国革命和中国共产党》《新民主主义论》 新民主主义革命理论的完整阐述,标志着毛泽东思想的成熟

新发展 新中国成立后 《论人民民主专政》、《论十大关系》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

注意:1945年中共七大正式确认毛泽东思想为中国共产党的指导思想;

2、毛泽东思想的精髓:实事求是、群众基础、独立自主

3、深远影响:①、指导了中国人民取得了新民主主义革命的伟大胜利,建立了中华人民共

②、是马列主义与中国革命实际相结合的第一次历史性飞跃,是中国共产党的指导思想,

核心考点三、 邓小平理论和“三个代表” 重要思想

【真题回顾】(2010·上海单科·T28)1978年关于真理标准问题的大讨论,直接推动了中国社会全面的

A.体制改革 B.拨乱反正

C.经济建设 D.对外开放

【点评】通过阅卷后的数据分析,该题主要错选A项或C项。其主要原因是:

(1)不理解“真理标准问题”讨论的实质。这场讨论实质上是一场思想解放运动,它是邓小平理论形成的背景之一。这一思想解放运动带来的直接影响首先是思想上的影响,而拨乱反正属于思想方面的影响。

(2)不能准确区分直接影响和间接影响的关系。直接影响指的是最贴近题目要求的影响,而间接影响属于深远影响。体制改革、经济建设、对外开放属于政治经济方面的深远影响,属于间接影响,而题干要求的是直接影响,这样就可以排除掉这三项。

【考情新动向】

从考查频率和内容来看:近三年对该考点的命题频率很低,几乎没有出现过考题。

2.从考查角度和能力看:主要考查邓小平理论的发展历程以及对中国社会主义建设的影响两个方面。从能力上看,主要考查对基础知识的记忆能力和对邓小平理论的认识能力。

3.复习备考时,一要熟练记忆邓小平理论的形成过程、特点及其意义,二要结合当今社会主义建设的实际加强对邓小平理论的认识。

【变式达标】

1.据不完全统计,自1987年以来,关于邓小平理论形成和发展的研究专著有10余部,论文有200余篇。其中包括:①李君如《邓小平理论形成和发展大事记》、②黄景芳《邓小平建设有中国特色社会主义理论发展史》、③李卫炜、刘客《邓小平理论发展史》、④石仲泉《建设有中国特色社会主义理论的形成与发展》,等等。上述论著在1997年以后首次出版的有( )。

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

2.1992年4月8日,《一九九二春邓小平与深圳》一书面世并在社会上引起轰动。不单是深圳人民争相购买阅读,全国各地很多人都托深圳的亲友购买。这主要是因为该书

A.确立了经济体制改革的最终目标 B.肯定了深圳改革开放的突出成果

C.明确了提出政治体制改革的方向 D.解决了困扰改革进程的路线问题

【对应考点】

1、邓小平理论

(1)、形成与发展:

①、形成:1978年《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话是开辟建设中国特色社会主义新道路的宣言书,也是邓小平理论开始形成的标志。

②、成熟:以1992年邓小平南方谈话和中共十四大为标志,邓小平理论形成了一个完整的体系。

③、确立为党的指导思想:1997年中国十五大

(2)、精髓:解放思想,实事求是

(3)、核心内容:“什么是社会主义,怎样建设社会主义”

(4)、历史意义①指导了改革开放和社会主义现代化建设

②是马克思主义基本原理与中国具体实际相结合的第二次历史性飞跃

2、江泽民“三个代表”重要思想

(1)、精 髓:实事求是,与时俱进

(2)、基本内容:中国共产党要始终代表中国先进社会生产力的发展要求;始终代表中国先进文化的前进方向;始终代表中国最广大人民的根本利益。

(3)、形成过程:(1)、2000年江泽民第一次完整概括三个代表的思想;

(2)、2002年中共十六大,确立邓小平理论为党的指导思想并写进党章

(3)、历史意义:(1)、“三个代表”重要思想进一步回答了中国在改革开放和发展社会主义市场经济条件下,“建设一个什么样的党和怎样建设党”的重大问题。

(2)、它同马列主义、毛泽东思想和邓小平理论是一脉相承而又与时俱进的科学体系,是马克思主义基本原理与中国具体实际相结合的第三次历史性飞跃

二、答题方法指导

方法十一 材料解析题(背景原因类)

【题型特点】

背景、原因型问答题,是从设问角度来划分的试题类型,指的是考查历史事件发生原因(条件)的问答题。常见的提示语有“请分析该历史事件发生的原因(历史条件、历史背景、历史依据、历史/社会/经济/政治/文化根源)”等。从能力考查角度看,这种题型的试题,注重考查考生对历史知识内在联系的把握与认识,具有综合性比较强的特点。设问类型一般有两种角度:

(1)限定性的设问,如这一现象出现的有利(或不利)条件是什么,产生的历史/社会/经济/政治/文化根源(原因、国际国内)如何,根本/主要/客观/主观/直接原因是什么等。

(2)宽泛性的设问,如该事件发生的历史背景如何,历史条件如何,历史因素有哪些,其历史依据是什么,产生的原因是什么,为什么,等。对于这类问题需要依据问题设问的限定全面地分析。

例 在探讨“中国计划经济的形成和变革”问题时,某同学发现在20世纪30年代中国兴起了一股计划经济思潮,并摘录了以下材料。请根据材料,结合所学知识,在下列问题的指引下,进行深入探究。

材料:许多人“对苏俄表示同情之美感,有的甚至替它大事鼓吹,以为苏俄成功之秘诀,在于它的社会经济制度,因为这个制度是有计划的,有组织的。”

——据《东方杂志》(1933年)

“在内外层层叠叠的高压状态底下的中国”,最急需的是“整个地实行社会主义的统制经济(计划经济)和集体生产”。

——据《申报月报》(1933年)

“‘左’倾的也好,右倾的也好,大家都承认放任经济的末日到了。”

——据《独立评论》(1934年)

(1)从国际和国内两方面分析20世纪30年代计划经济思潮在中国兴起的原因。

(2)分析20世纪50年代中国选择计划经济体制的原因,并简述这一体制对经济建设的影响。

【方法总结】1.方法

(1)第一种方法:主要根据限定词分析历史事物的(××)条件、(××)原因、(××)根源、(××)因素等。

①有利条件和不利条件一般是从对历史事物发展起积极促进作用还是起阻碍作用的角度来划分,主要从历史事物自身发展程度、客观存在的条件角度分析,格式如下:政治+经济+思想文化+社会环境(或国际格局)+……。

②根源是指影响历史事物发展的根本原因。历史根源与社会根源基本相同:政治+经济+科技思想文化+社会矛盾+……。

③经济根源:生产力+生产关系+经济结构+经济格局+……。

④政治根源:政治制度变化+格局演变(政权更替)+政策调整+阶级关系+……。

⑤文化根源:文化政策或方针+思想+科技+教育+文学艺术+……。

⑥根本原因等同于 “历史(社会)根源,一般是:历史发展趋势(生产力发展、时代要求)+主观需要+……;也要注意经济、政治、思想文化等不同角度分析:经济现象的根本原因一般是由生产力水平、生产关系的反作用或者上层建筑的反作用决定的;政治现象的根本原因是根据经济决定政治的原理,即政治活动的根本原因是经济的原因;思想文化现象是由社会存在决定的。

⑦主要原因:包括引发事件的主观、客观各方面重要因素。一般指在诸多原因中占支配地位的,起主导、决定作用的重要因素。与根本原因相比,远因是根本原因,近因是主要原因。

⑧直接原因:最直接引发事件的偶然性因素(导火线、借口等)。

⑨主观原因:事件(或人物)所在的阶级、阶层、团体、个人:主观目的+动机+决策或方针+具体历史经验+……。

⑩客观原因:自然环境+社会环境(形势)+经济状况+政治现状+思想因素……。

(2)第二种方法:

①历史背景(条件、因素、依据、原因等)=国际(经济+政治+文化+……)+国内(经济+政治+文化+……)。

②经济背景=生产力+生产关系+经济结构+经济格局+……。

③政治背景=政局+制度+体制+政策+阶级+民族+外交+军事+……。

④文化背景=思想+科技+教育+……。

2.解答注意事项

(1)要注意的是背景与原因的区别。“背景”是指对事态发生、发展、存在和变化起重要作用的历史条件或现实环境。 “原因”是指造成某种结果或引起其他事情发生的条件。背景侧重于静态分析,原因更侧重于动态分析。

(2)要区分“背景”“原因”“条件”三者关系: “条件”是指制约、影响事物发生、存在和发展变化的诸因素。“背景”“原因”“条件”三者有时可以通用,但严格说来“背景”所包含的内容又比“条件”和“原因”更宽,纵横的范围更广,“原因”和“条件”只是“背景”的组成部分。

【跟踪训练】

阅读下列材料,回答问题。

材料一 以“五年”为单位进行国家建设的“五年计划”模式,起源于苏联。1929年4月联共(布)十六大制定通过了1928年—1932年国民经济计划,标志着五年计划的诞生。1952年—1953年,中国编制了第一个五年计划,从工业总产值增长98.3%、手工业增长60.9%、大型工矿项目施工694个到具体的各种产品产量增加多少等都有规定。“当时中央政府管2万个硬指标,计划就是法律,硬得很。”

中央党校教授沈宝祥回忆。

(1)归纳材料,指出“五年计划”模式的特点。新中国成立之后,这一模式即成为中国经济发展的主要模式,试结合所学知识分析其原因。

材料二 2005年10月党的十六届五中全会,审议和通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》。与前面十个“五年”明显不同,第十一个“五年”中“计划”让位于为国民经济发展远景规定目标和方向的“规划”。

(2)权威专家解读,计划变规划,虽“一字之差”,却是耐人寻味的变化。这一“变化”的含义是什么?试结合相关知识,简要分析这一变化的必然性。

第 9 页 共 9 页

【考纲要求】

孙中山的三民主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想。

一、核心考点过关

核心考点一、孙中山的三民主义

【真题回顾】(2010·浙江文综·T20)下列是孙中山在革命进程中的言论,其先后顺序是

①自今日始,吾等之非清朝人矣

②驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府

③使全国人民赞成我的政策,我十年之内必能为中国造二十万里铁道

④顾吾国之大患,莫大于武人之争雄。南与北如一丘之貉

A.①②③④ B.①④③② C.②①③④ D.②③①④

【点评】本题为排序题,主要考查历史事件发生的具体时间,属于比较基础的知识。就本题而言,学生必须要掌握清朝灭亡、兴中会成立、袁世凯窃取革命果实以及护法运动四个事件发生的时间,同时还要掌握孙中山思想发展演变的过程,将孙中山的言论与其实践结合起来。因此在复习备考中必须把基础知识掌握扎实,分析理解三民主义形成、发展历程及特点。

【考情新动向】

1.从考查频率和内容来看:在本单元中,本考点考查几率较高,但与其他单元相比,命题频率还是比较低的。考查的内容主要是三民主义以及孙中山领导的民主革命。

2.从考查角度和能力看:考查的角度主要表现为三民主义的内容、特点、发展变化以及重大影响。能力考查主要表现为对三民主义内容及性质的理解和借助新材料灵活运用三民主义的能力。

3.复习备考时,一要准确把握三民主义各自的含义及其区别,二要把握新三民主义与旧三民主义以及中共民主革命纲领的异同并理解其原因。

【变式达标】

1. 1906年,由孙中山等人拟定的《军政府宣言》对“平均地权”作了解释:“其现有之地价,仍属原主所有;其革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。”1929年,由毛泽东主持制定的《兴国土地法》规定:“没收一切公共土地及地主阶级的土地归兴国工农兵代表会议政府所有,分给无田地及少田地的农民耕种使用。”两种政策的共同之处在于( )。

A.在一定程度上承认土地私有 B.消灭私有制,实行土地国有

C.实行耕者有其田 D.消除了少数人垄断土地的弊病

2.著名历史学家章开沅说:“这是孙中山最具前瞻性的思想遗产。也是当时最为曲高和寡的政治主张,但在百年之后却成为中国与世界面临的最为紧要的严重问题。”这段话评论的是( )

A.民族主义 B.民生主义 C.民权主义 D.民主主义

【对应考点】

1、三民主义:

内容:①、民族主义:“驱除靼虏,恢复中华”,推翻清王朝的反动统治,争取实现民族的独立自主.

②、民权主义:“创立民国”即推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国(核心)

③、民生主义:“平均地权”,即核定全国地价,现有地价归原主所有,涨价归公

评价:①、积极性:三民主义在辛亥革命时期发挥了巨大的作用,成为鼓舞人民群众进行革命斗争的理论旗帜,建立起中国历史上第一个资产阶级共和国政府。

②、局限性:a、没有明确提出反对帝国主义的要求,b、没有彻底的土地革命纲领。

2、新三民主义:

三 民 主 义 新 三 民 主 义

民族主义 突出反满,斗争矛头指向清政府 一是突出了反对帝国主义的内容

二是国内各民族一律平等,反对民族压迫

民权主义 抽象的“自由、平等、博爱” 主张普遍平等的民权

民生主义 平均地权 平均地权,节制资本。实行“耕者有其田”,谋求改善农民和工人的生活

3、作用:孙中山的新三民主义同中国共产党在民主革命阶段的纲领是基本一致的,因而成为第一次国共合作的政治基础,推动了国民革命运动的发展。

4、新旧三民主义的区别

⑴、新三民主义和旧三民主义相比,突出了反帝反封建、争取真正的民主自由、改善劳动人民生活等内容,是一个较为彻底的反帝反封建的民主革命纲领。

⑵、具体不同之处在于:民族主义方面,旧三民主义没有明确反帝,新三民主义明确提出反对帝国主义,并提出要实现国内民族平等;民权主义方面,旧三民主义比较空洞,强调资产阶级民主,新三民主义则强调普遍的、平等的民权,并且和反帝结合起来;民生主义方面,旧三民主义没有彻底反对封建土地所有制,新三民主义则确定了“耕者有其田”的方针,新三民主义还增加了“节制资本”的内容。

⑶、新三民主义的革命性和进步性集中体现在“联俄、联共、扶助农工”三大政策上。没有三大政策,新三民主义就失去了灵魂。这也是新旧三民主义的根本区别。

核心考点二、毛泽东思想

【真题回顾】(2012·广东文综·T16)周恩来说:“共产国际的领导同志都还担心我们离工人阶级太远了。我说我们在农村里经过长期斗争的锻炼,有毛泽东同志的领导,完全可以无产阶级化。共产国际的一些同志听了之后大哗,不以为然。”对这段话的正确理解是

A.中国工人阶级尚未登上政治舞台

B.共产国际反对农民参加中国革命

C.中国奉行独立自主的和平外交政策

D.中国共产党坚持马克思主义中国化

【点评】本题较为容易,考查学生准确解读材料的能力。本题以农村革命无产阶级化为切入点,链接的知识为中国革命的道路——农村包围城市、武装夺取政权的形成和特点。回答时要注意把握材料中的关键信息:在“农村里经过长期斗争的锻炼……无产阶级化”。

【考情新动向】

1.从考查频率和内容来看:相对来说,对本考点考查的可能性较大,主要考查毛泽东思想。

2.从考查角度和能力看:主要从毛泽东思想的内容、特点以及重要影响等方面命题。从考查能力来看,主要考查对毛泽东思想特点、影响的灵活理解能力。

3.复习备考时,一要全面把握毛泽东思想的发展历程、主要内容、特点以及重大历史影响。二要站在中国近代民主革命的角度认识毛泽东思想的历史地位及其重大历史作用。

【变式达标】

1.毛泽东在《战争和战略问题》中指出,“(中国)无议会可以利用,无组织工人罢工的合法权利。在这里,共产党的任务,基本地不是经过长期合法以进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。”毛泽东上述观点的核心是

A.中国是一个半殖民地半封建社会 B.中国必须走农村包围城市的革命道路

C.中国无产阶级无任何政治权利 D.中国革命不能走从城市到农村的道路

2.下图所示邮票纪念毛泽东对中国革命和理论建设的主要贡献是( )。

①提出“一化三改”理论

②发表《论十大关系》

③毛泽东思想达到成熟

④取得新民主主义革命的胜利

B.②③ C.③④ D.①④

【对应考点】

1、毛泽东思想的形成与发展:

阶段 时期 著 作 标 志

发端 国民革命时期 《中国社会各阶级的分析》《湖南农民运动考察报告》

形成 井冈山时期 《中国的红色政权为什么能够存在》《井冈山的斗争》《星星之火,可以燎原》 农村包围城市、武装夺取政权道路的提出,标志毛泽东思想的形成

成熟 延安时期 《中国革命战争中的战略问题》、《<共产党人>发刊词》、《中国革命和中国共产党》《新民主主义论》 新民主主义革命理论的完整阐述,标志着毛泽东思想的成熟

新发展 新中国成立后 《论人民民主专政》、《论十大关系》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

注意:1945年中共七大正式确认毛泽东思想为中国共产党的指导思想;

2、毛泽东思想的精髓:实事求是、群众基础、独立自主

3、深远影响:①、指导了中国人民取得了新民主主义革命的伟大胜利,建立了中华人民共

②、是马列主义与中国革命实际相结合的第一次历史性飞跃,是中国共产党的指导思想,

核心考点三、 邓小平理论和“三个代表” 重要思想

【真题回顾】(2010·上海单科·T28)1978年关于真理标准问题的大讨论,直接推动了中国社会全面的

A.体制改革 B.拨乱反正

C.经济建设 D.对外开放

【点评】通过阅卷后的数据分析,该题主要错选A项或C项。其主要原因是:

(1)不理解“真理标准问题”讨论的实质。这场讨论实质上是一场思想解放运动,它是邓小平理论形成的背景之一。这一思想解放运动带来的直接影响首先是思想上的影响,而拨乱反正属于思想方面的影响。

(2)不能准确区分直接影响和间接影响的关系。直接影响指的是最贴近题目要求的影响,而间接影响属于深远影响。体制改革、经济建设、对外开放属于政治经济方面的深远影响,属于间接影响,而题干要求的是直接影响,这样就可以排除掉这三项。

【考情新动向】

从考查频率和内容来看:近三年对该考点的命题频率很低,几乎没有出现过考题。

2.从考查角度和能力看:主要考查邓小平理论的发展历程以及对中国社会主义建设的影响两个方面。从能力上看,主要考查对基础知识的记忆能力和对邓小平理论的认识能力。

3.复习备考时,一要熟练记忆邓小平理论的形成过程、特点及其意义,二要结合当今社会主义建设的实际加强对邓小平理论的认识。

【变式达标】

1.据不完全统计,自1987年以来,关于邓小平理论形成和发展的研究专著有10余部,论文有200余篇。其中包括:①李君如《邓小平理论形成和发展大事记》、②黄景芳《邓小平建设有中国特色社会主义理论发展史》、③李卫炜、刘客《邓小平理论发展史》、④石仲泉《建设有中国特色社会主义理论的形成与发展》,等等。上述论著在1997年以后首次出版的有( )。

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

2.1992年4月8日,《一九九二春邓小平与深圳》一书面世并在社会上引起轰动。不单是深圳人民争相购买阅读,全国各地很多人都托深圳的亲友购买。这主要是因为该书

A.确立了经济体制改革的最终目标 B.肯定了深圳改革开放的突出成果

C.明确了提出政治体制改革的方向 D.解决了困扰改革进程的路线问题

【对应考点】

1、邓小平理论

(1)、形成与发展:

①、形成:1978年《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话是开辟建设中国特色社会主义新道路的宣言书,也是邓小平理论开始形成的标志。

②、成熟:以1992年邓小平南方谈话和中共十四大为标志,邓小平理论形成了一个完整的体系。

③、确立为党的指导思想:1997年中国十五大

(2)、精髓:解放思想,实事求是

(3)、核心内容:“什么是社会主义,怎样建设社会主义”

(4)、历史意义①指导了改革开放和社会主义现代化建设

②是马克思主义基本原理与中国具体实际相结合的第二次历史性飞跃

2、江泽民“三个代表”重要思想

(1)、精 髓:实事求是,与时俱进

(2)、基本内容:中国共产党要始终代表中国先进社会生产力的发展要求;始终代表中国先进文化的前进方向;始终代表中国最广大人民的根本利益。

(3)、形成过程:(1)、2000年江泽民第一次完整概括三个代表的思想;

(2)、2002年中共十六大,确立邓小平理论为党的指导思想并写进党章

(3)、历史意义:(1)、“三个代表”重要思想进一步回答了中国在改革开放和发展社会主义市场经济条件下,“建设一个什么样的党和怎样建设党”的重大问题。

(2)、它同马列主义、毛泽东思想和邓小平理论是一脉相承而又与时俱进的科学体系,是马克思主义基本原理与中国具体实际相结合的第三次历史性飞跃

二、答题方法指导

方法十一 材料解析题(背景原因类)

【题型特点】

背景、原因型问答题,是从设问角度来划分的试题类型,指的是考查历史事件发生原因(条件)的问答题。常见的提示语有“请分析该历史事件发生的原因(历史条件、历史背景、历史依据、历史/社会/经济/政治/文化根源)”等。从能力考查角度看,这种题型的试题,注重考查考生对历史知识内在联系的把握与认识,具有综合性比较强的特点。设问类型一般有两种角度:

(1)限定性的设问,如这一现象出现的有利(或不利)条件是什么,产生的历史/社会/经济/政治/文化根源(原因、国际国内)如何,根本/主要/客观/主观/直接原因是什么等。

(2)宽泛性的设问,如该事件发生的历史背景如何,历史条件如何,历史因素有哪些,其历史依据是什么,产生的原因是什么,为什么,等。对于这类问题需要依据问题设问的限定全面地分析。

例 在探讨“中国计划经济的形成和变革”问题时,某同学发现在20世纪30年代中国兴起了一股计划经济思潮,并摘录了以下材料。请根据材料,结合所学知识,在下列问题的指引下,进行深入探究。

材料:许多人“对苏俄表示同情之美感,有的甚至替它大事鼓吹,以为苏俄成功之秘诀,在于它的社会经济制度,因为这个制度是有计划的,有组织的。”

——据《东方杂志》(1933年)

“在内外层层叠叠的高压状态底下的中国”,最急需的是“整个地实行社会主义的统制经济(计划经济)和集体生产”。

——据《申报月报》(1933年)

“‘左’倾的也好,右倾的也好,大家都承认放任经济的末日到了。”

——据《独立评论》(1934年)

(1)从国际和国内两方面分析20世纪30年代计划经济思潮在中国兴起的原因。

(2)分析20世纪50年代中国选择计划经济体制的原因,并简述这一体制对经济建设的影响。

【方法总结】1.方法

(1)第一种方法:主要根据限定词分析历史事物的(××)条件、(××)原因、(××)根源、(××)因素等。

①有利条件和不利条件一般是从对历史事物发展起积极促进作用还是起阻碍作用的角度来划分,主要从历史事物自身发展程度、客观存在的条件角度分析,格式如下:政治+经济+思想文化+社会环境(或国际格局)+……。

②根源是指影响历史事物发展的根本原因。历史根源与社会根源基本相同:政治+经济+科技思想文化+社会矛盾+……。

③经济根源:生产力+生产关系+经济结构+经济格局+……。

④政治根源:政治制度变化+格局演变(政权更替)+政策调整+阶级关系+……。

⑤文化根源:文化政策或方针+思想+科技+教育+文学艺术+……。

⑥根本原因等同于 “历史(社会)根源,一般是:历史发展趋势(生产力发展、时代要求)+主观需要+……;也要注意经济、政治、思想文化等不同角度分析:经济现象的根本原因一般是由生产力水平、生产关系的反作用或者上层建筑的反作用决定的;政治现象的根本原因是根据经济决定政治的原理,即政治活动的根本原因是经济的原因;思想文化现象是由社会存在决定的。

⑦主要原因:包括引发事件的主观、客观各方面重要因素。一般指在诸多原因中占支配地位的,起主导、决定作用的重要因素。与根本原因相比,远因是根本原因,近因是主要原因。

⑧直接原因:最直接引发事件的偶然性因素(导火线、借口等)。

⑨主观原因:事件(或人物)所在的阶级、阶层、团体、个人:主观目的+动机+决策或方针+具体历史经验+……。

⑩客观原因:自然环境+社会环境(形势)+经济状况+政治现状+思想因素……。

(2)第二种方法:

①历史背景(条件、因素、依据、原因等)=国际(经济+政治+文化+……)+国内(经济+政治+文化+……)。

②经济背景=生产力+生产关系+经济结构+经济格局+……。

③政治背景=政局+制度+体制+政策+阶级+民族+外交+军事+……。

④文化背景=思想+科技+教育+……。

2.解答注意事项

(1)要注意的是背景与原因的区别。“背景”是指对事态发生、发展、存在和变化起重要作用的历史条件或现实环境。 “原因”是指造成某种结果或引起其他事情发生的条件。背景侧重于静态分析,原因更侧重于动态分析。

(2)要区分“背景”“原因”“条件”三者关系: “条件”是指制约、影响事物发生、存在和发展变化的诸因素。“背景”“原因”“条件”三者有时可以通用,但严格说来“背景”所包含的内容又比“条件”和“原因”更宽,纵横的范围更广,“原因”和“条件”只是“背景”的组成部分。

【跟踪训练】

阅读下列材料,回答问题。

材料一 以“五年”为单位进行国家建设的“五年计划”模式,起源于苏联。1929年4月联共(布)十六大制定通过了1928年—1932年国民经济计划,标志着五年计划的诞生。1952年—1953年,中国编制了第一个五年计划,从工业总产值增长98.3%、手工业增长60.9%、大型工矿项目施工694个到具体的各种产品产量增加多少等都有规定。“当时中央政府管2万个硬指标,计划就是法律,硬得很。”

中央党校教授沈宝祥回忆。

(1)归纳材料,指出“五年计划”模式的特点。新中国成立之后,这一模式即成为中国经济发展的主要模式,试结合所学知识分析其原因。

材料二 2005年10月党的十六届五中全会,审议和通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》。与前面十个“五年”明显不同,第十一个“五年”中“计划”让位于为国民经济发展远景规定目标和方向的“规划”。

(2)权威专家解读,计划变规划,虽“一字之差”,却是耐人寻味的变化。这一“变化”的含义是什么?试结合相关知识,简要分析这一变化的必然性。

第 9 页 共 9 页

同课章节目录