2023届高考语文现代文复习-小说环境描写课件(52张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文现代文复习-小说环境描写课件(52张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 407.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-20 22:14:00 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

环境描写

小说复习之二:

一、知识点梳理

课前自读:

《3+2》P94

[解说一]自然环境描写的作用通常有:

①具有审美价值-----表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;

②渲染气氛,为后文刻画人物做铺垫;

③烘托人物性格,或揭示某种心理;

④展开、推动情节发展,为下文做铺垫或埋伏笔;

⑤ 深化主旨;

⑥象征或暗示主题。

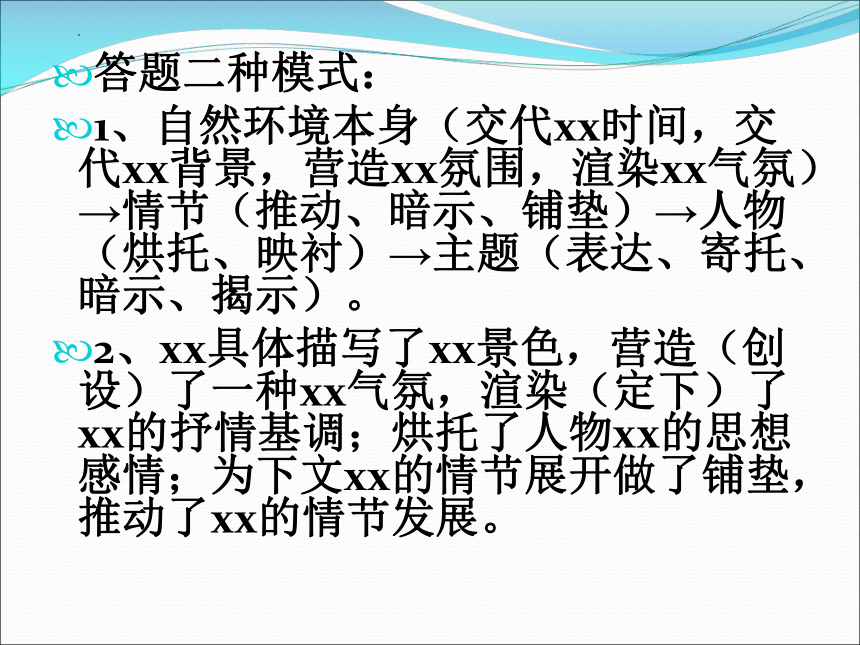

答题二种模式:

1、自然环境本身(交代xx时间,交代xx背景,营造xx氛围,渲染xx气氛)→情节(推动、暗示、铺垫)→人物(烘托、映衬)→主题(表达、寄托、暗示、揭示)。

2、xx具体描写了xx景色,营造(创设)了一种xx气氛,渲染(定下)了xx的抒情基调;烘托了人物xx的思想感情;为下文xx的情节展开做了铺垫,推动了xx的情节发展。

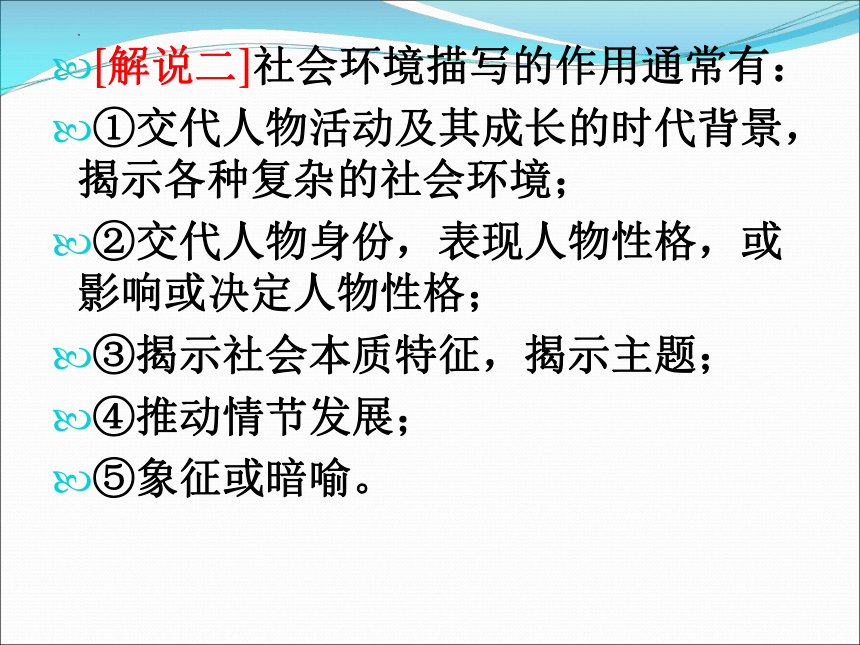

[解说二]社会环境描写的作用通常有:

①交代人物活动及其成长的时代背景,揭示各种复杂的社会环境;

②交代人物身份,表现人物性格,或影响或决定人物性格;

③揭示社会本质特征,揭示主题;

④推动情节发展;

⑤象征或暗喻。

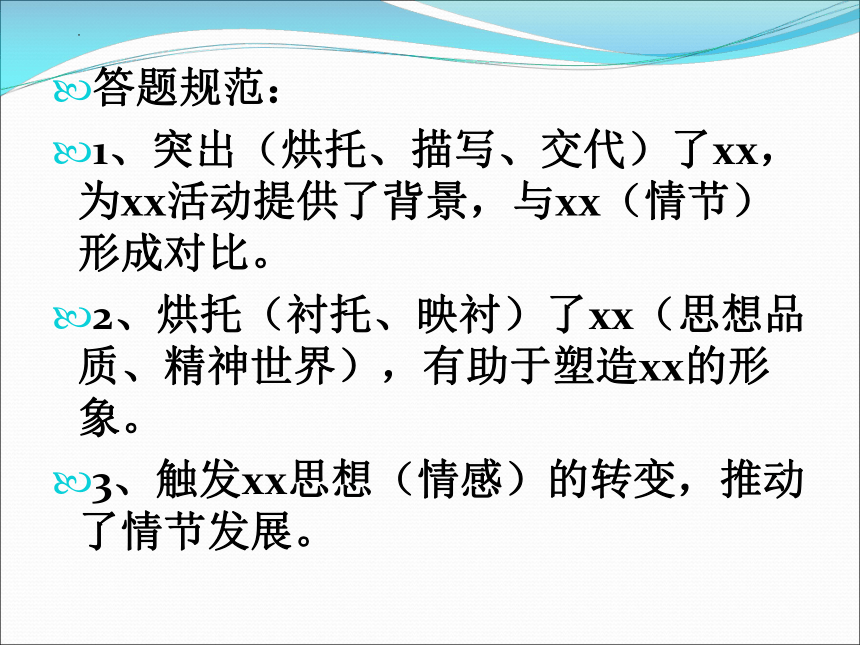

答题规范:

1、突出(烘托、描写、交代)了xx,为xx活动提供了背景,与xx(情节)形成对比。

2、烘托(衬托、映衬)了xx(思想品质、精神世界),有助于塑造xx的形象。

3、触发xx思想(情感)的转变,推动了情节发展。

二、课文环境描写片段重温

《最后的常春藤叶》

《林黛玉进贾府》

《祝福》

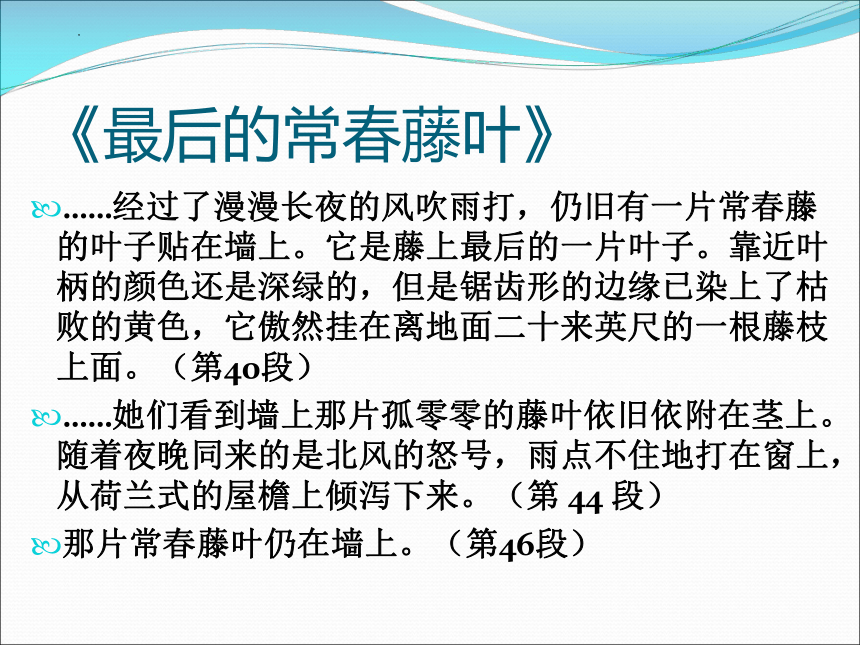

《最后的常春藤叶》

……经过了漫漫长夜的风吹雨打,仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上。它是藤上最后的一片叶子。靠近叶柄的颜色还是深绿的,但是锯齿形的边缘已染上了枯败的黄色,它傲然挂在离地面二十来英尺的一根藤枝上面。(第40段)

……她们看到墙上那片孤零零的藤叶依旧依附在茎上。随着夜晚同来的是北风的怒号,雨点不住地打在窗上,从荷兰式的屋檐上倾泻下来。(第 44 段)

那片常春藤叶仍在墙上。(第46段)

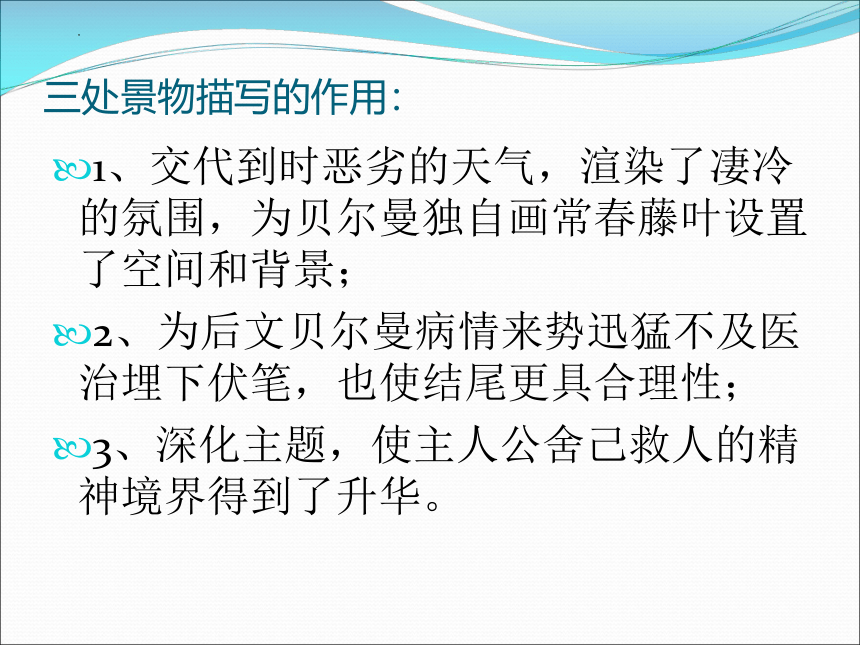

三处景物描写的作用:

1、交代到时恶劣的天气,渲染了凄冷的氛围,为贝尔曼独自画常春藤叶设置了空间和背景;

2、为后文贝尔曼病情来势迅猛不及医治埋下伏笔,也使结尾更具合理性;

3、深化主题,使主人公舍己救人的精神境界得到了升华。

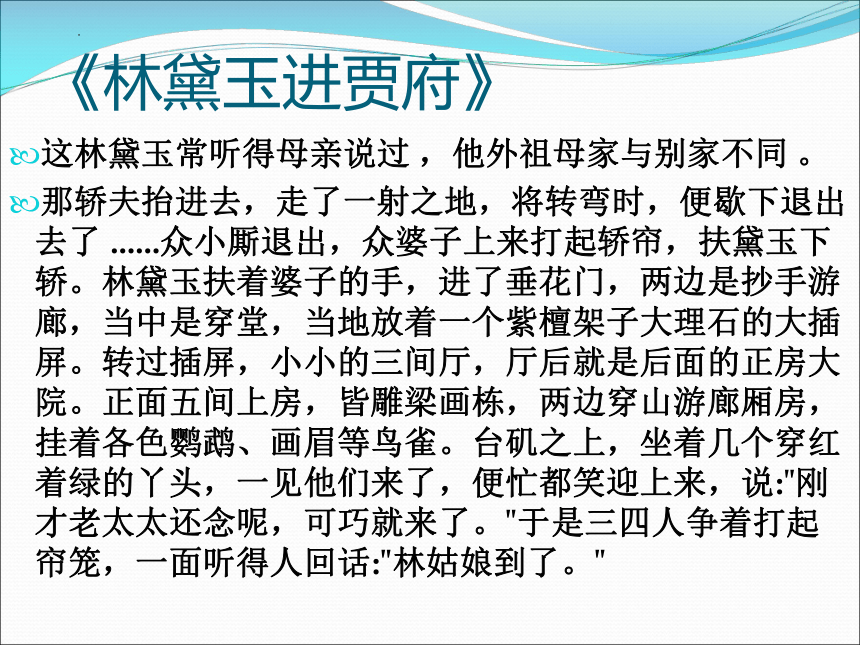

《林黛玉进贾府》

这林黛玉常听得母亲说过 ,他外祖母家与别家不同 。

那轿夫抬进去,走了一射之地,将转弯时,便歇下退出去了 ……众小厮退出,众婆子上来打起轿帘,扶黛玉下轿。林黛玉扶着婆子的手,进了垂花门,两边是抄手游廊,当中是穿堂,当地放着一个紫檀架子大理石的大插屏。转过插屏,小小的三间厅,厅后就是后面的正房大院。正面五间上房,皆雕梁画栋,两边穿山游廊厢房,挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀。台矶之上,坐着几个穿红着绿的丫头,一见他们来了,便忙都笑迎上来,说:"刚才老太太还念呢,可巧就来了。"于是三四人争着打起帘笼,一面听得人回话:"林姑娘到了。"

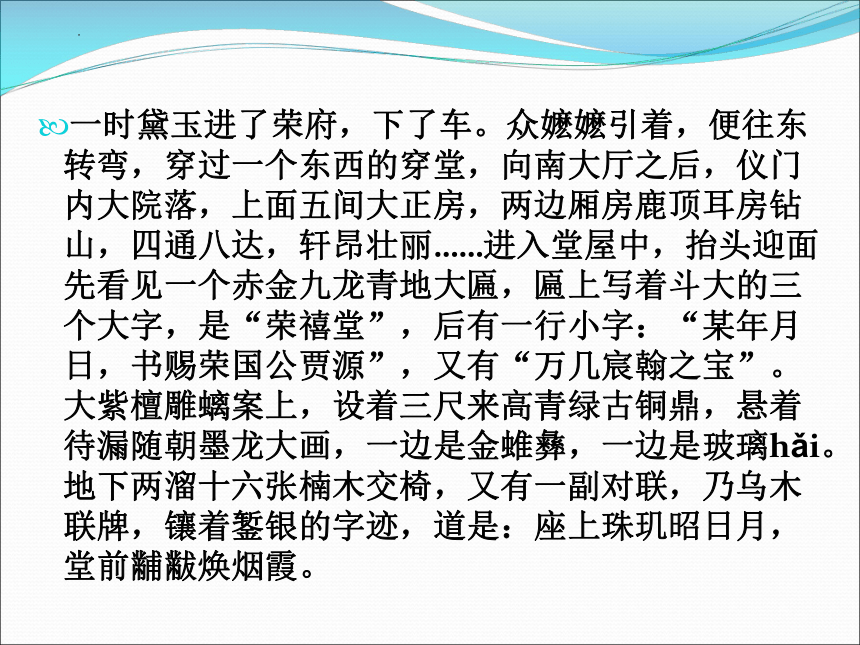

一时黛玉进了荣府,下了车。众嬷嬷引着,便往东转弯,穿过一个东西的穿堂,向南大厅之后,仪门内大院落,上面五间大正房,两边厢房鹿顶耳房钻山,四通八达,轩昂壮丽……进入堂屋中,抬头迎面先看见一个赤金九龙青地大匾,匾上写着斗大的三个大字,是“荣禧堂”,后有一行小字:“某年月日,书赐荣国公贾源”,又有“万几宸翰之宝”。大紫檀雕螭案上,设着三尺来高青绿古铜鼎,悬着待漏随朝墨龙大画,一边是金蜼彝,一边是玻璃hǎi。地下两溜十六张楠木交椅,又有一副对联,乃乌木联牌,镶着錾银的字迹,道是:座上珠玑昭日月,堂前黼黻焕烟霞。

…… 于是老嬷嬷引黛玉进东房门来。临窗大坑上铺着猩红洋罽,正面设着大红金钱蟒靠背,石青金钱蟒引枕,秋香色金钱蟒大条褥。两边设一对梅花式洋漆小几。左边几上文王鼎匙箸香盒;右边几上汝窑美人觚——觚内插着时鲜花卉,并茗碗痰盒等物。地下面西一溜四张椅上,都搭着银红撒花椅搭,底下四幅脚踏。椅之两边,也有一对高几,几上茗碗瓶花俱备。其余陈设,自不必细说……于是又引黛玉出来,到了东廊三间小正房内。正房炕上横设一张炕桌,桌上磊着书籍茶具,靠东壁面西设着半旧的青缎靠背引枕。王夫人却坐在西边下首,亦是半旧的青缎靠背坐褥。见黛玉来了,便往东让。黛玉心中料定这是贾政之位。因见挨炕一溜三张椅子上,也搭着半旧的弹墨椅袱,黛玉便向椅上坐了。

三处环境描写的作用:

1、表现了贾府显赫高贵的社会地位和豪门贵族的气派。

2、交代林黛玉的活动场所以及寄人篱下的身份。

3、暗示林黛玉“细心、多虑与自尊”的性格特点产生的社会环境基础。

《祝福》

文中四次描绘鲁镇的飞雪:

1、天色愈阴暗了,下午竟又下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。——用“阴暗”“竟”“乱成”等词语,很好地营造了一种悲凄的氛围,为祥林嫂悲惨的死做了环境的烘托和气氛的渲染。

2、雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感到沉寂。——用以动衬静的手法,写 “我”听到祥林嫂死讯后表现出的无可奈何和无法言说的愤懑。

3、 ……微雪点点的下来了……祥林嫂似乎很局促了,立刻敛了笑容,旋转眼光,自去看雪花。——推动情节发展。一方面写祥林嫂祭祀时无事可干,另一方面又暗示祥林嫂因此遭受严重的精神打击。

4、 ……远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。——暗示主题:以祥林嫂为代表的底层劳动人民无法抗拒的悲惨命运。

作用:交代人物活动的社会环境,预示祥林嫂悲剧的社会性、必然性、典型性。

(辛亥革命后,风俗习惯依旧,人们的思想意识依旧,封建势力和封建迷信思想对农村的统治依旧,千年来女性的地位和压在妇女头上的精神枷锁依旧。)

《祝福》

“祝福”1:鲁镇各家准备“祝福”的情景。

文中三次描绘祝福景象:

“祝福”2:描写鲁四老爷家的祝福

作用:

1、情节:推动情节发展,展示祥林嫂的悲剧命运。

2、人物:刻画人物形象,增强人物形象的真实性与感染力。

(祝福本身就是旧社会中一项极具封建迷信色彩的民俗活动,祥林嫂这个悲剧人物的悲剧性的命运也在这项活动中得以最充分的展示。)

作用:1、主题:深化主题。

2、结构:首尾呼应。

(祥林嫂寂然死去的惨象和天地圣众“预备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛,形成鲜明的对照,深化了对封建礼教吃人本质的揭露,同时在布局上也起到首尾呼应、使小说的结构更臻完善的作用。)

“祝福”3:结尾描写祝福景象。

三、高考常见题型:

题型1.概括环境的特点

题型2.分析环境描写的作用

题型3. 指出环境描写手法

题型4.赏析环境描写句段

四、实战演练

题型1.概括环境的特点

2009浙江卷《魔盒》(讲义P8)

2018江苏卷《小哥儿俩》 (3+2P96)

解题策略: (参看《3+2 》 P94 )

1、从“时”的角度思考;

2、从“地”的角度思考;

3、从“人”的角度思考;

4、从“事”的角度思考;

5、从“景”的角度思考。

[典型题例一]2009浙江卷《魔盒》概括第一段所写景物的特点并简析其作用(4分)(讲义P2)

【参考答案】封闭压抑,阴沉死寂。

解题时考虑角度:景

作用:营造忧伤、压抑的氛围,渲染“我”孤独、烦闷的心情。

[比较]

2009浙江卷《魔盒》第一段所写景物(讲义P8)

2014年全国新课标卷Ⅰ《古渡头》第一段所写景物(讲义P4)

思考:《古》的景物特点是否与《魔》一样?

[改编题]2018江苏卷《小哥儿俩》:概括小说画线部分所写的景物特点。(3+2P95)

【参考答案】鸟语花香,阳光和煦,生机盎然。

[典型题例二]2018江苏卷《小哥儿俩》第13小题:小哥儿俩是在什么样的家庭环境中成长的?请简要分析。(《3+2》P96)

【答案】经济状况良好:家有厨子和花园等;文化氛围浓厚:家有书房,经常看戏,注重教育等;人际关系和谐:尊重孩子,兄弟友爱,主仆融洽等。

解题时考虑角度:景、人、事

要想了解一个人的品德,最好是去看看他的家。

---[美]劳伦斯·桑德斯

【轻松一刻】先行者打开面罩,一股寒气扑面而来,空气很稀薄,但能维持人的呼吸。气温在摄氏零下40度左右。天空呈一种大灾难前黎明或黄昏时的深蓝色。脚下是刚凝结了两千年左右的大地,到处可见岩浆流动的波纹形状,地面虽已开始风化,仍然很硬,土壤很难见到。这片带波纹的大地伸向天边,其间有一些小小的丘陵。

先行者麻木地站着,深蓝色的苍穹中,明亮的太阳和晶莹的星星在闪耀,整个宇宙围绕着他——最后一个人类。

(刘慈欣《微纪元》,2018全国课标卷3 )

积累:

[概括环境特点常用词语]

纯静、清新、温暖、静谧;

和平、安宁;喧闹、生机;

萧索、荒凉、凄清、偏僻;

封闭、压抑、阴沉、死寂;

污秽、肮脏、阴暗、潮湿。

题型2.分析环境描写的作用

[环境描写的主要作用]

①设置人物活动背景或导引人物出场或象征暗示时代特征;

②渲染气氛,奠定基调;

③烘托(暗示)人物心理(性格);

④推动或暗示故事情节发展;

⑤揭示(突出、深化)作品主题。

开头:

①交代人物活动背景;

②点明事件发生的时间(节令)、地点;

③为全文定基调;

④为下文作铺垫;

⑤制造悬念。

思考:2016年高考山东卷开篇景物描写的作用。

天气晴朗,蓝天白云的,一眼望去很惬意。你眼中的世界实际是你心理的投射,吴秋明如果在旁边肯定会这样说的。马骁驭不禁微微一笑。

中间:

①承上启下(过渡作用);

②推动或暗示故事情节发展;

③揭示人物性格,暗示人物命运;

④调整节奏,舒缓情绪。

结尾(以景作结的妙用):

①意蕴深长,回味无穷,给人以无限想像的空间;

②揭示主旨,含义丰富。

[典型题例一]2021浙江卷《麦子》1.第②自然段描写环境有何用意?(4分) (讲义第2页)

[答案] ①交代背景,写环境的恶劣,突出守护边疆荒漠土地的艰难。②衬托人物,用环境的恶劣衬托主人公守土的顽强精神。③暗示主题,通过写整天乱跑的风“挨打”,揭示坚守边疆土地的重要性。

[典型题例二]2018江苏卷《小哥儿俩》第14小题:分析小说画线部分的景物描写对情节发展的作用。(《3+2》P96第1题)

[答案]鸟语花香与温暖的阳光,营造了充满生机的氛围,为人物的兴趣转移和情绪变化作铺垫;“日光”“西边的白粉墙”等描写,为二乖在墙边发现小猫埋下伏笔。

[解题方法]看清位置,联系内容,分点作答

[典型题例三]2019课标全国《到梨花屯去》小说中有多处景物描写,请分析其功能。(6分)(《3+2》P95)

[答案] ①到梨花屯去的沿途风景,为故事展开提供自然的背景;②以景物描写的插入来配合氛围的变化及谢、赵二人的心理变化;③使小说具有清新的田园风格,流露出生机勃勃的时代气息。

[解题方法]看清位置,联系内容,分点作答

[典型题例三]2013山东卷《活着》请简要分析小说最后一段景物描写的作用。(4分)

[答案] ①点出了老人的乡间生活环境;②透露出乡间的生活都顺应着自然的规律;③以此结尾深化主题,增添了小说的意味;④照应开头使文章结构完整。

炊烟在农舍的屋顶袅袅升起,在霞光四射的空中分散后消隐了。女人吆喝孩子的声音此起彼伏,一个男人挑着粪桶从我跟前走过,扁担吱呀吱呀一路响了过去。慢慢地,田野趋向了宁静,四周出现了模糊,霞光逐渐退去。

题型3. 指出写景手法

[常见的写景方法]

①各种修辞:比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、反复、设问、反问

②各种感觉:视觉上光影色彩的渲染,听觉上动静结合,还有嗅觉、味觉、触觉等;

③ 观察角度:远近高低,层次性;

④衬托、对比;

⑤实写、虚写;

⑥白描、工笔等。

[解题方法]简明扼要地指出写景方法,注意多种方法,不要遗漏。

[典型题例一] 2010江苏卷《溜索》(阿城)文中画线部分描写了峡谷险峻气势,请分析其表现特色。(《3+2》P105)

万丈绝壁垂直而下,驮队原来就在这壁顶上。怒江自西北天际亮亮而来,深远似涓涓细流,隐隐喧声腾上来,一派森气。俯望怒江,蓦地心中一颤,再不敢向下看。

【答案】以壁顶为观察点,变换视角,从视觉、听觉、内心感受多方面描写,使人如临其境。

[典型题例二]2008浙江卷《乌米》第(2)小题:

指出第5自然段中景物描写所采用的手法,并简析该段景物描写的作用。

【原答案】手法:①衬托(以动写静,以景衬人);②分层写景,远近高低结合。

[作用] ①烘托出肃穆静谧的气氛;②突出乌米孤独无助的处境;③暗示人物的命运。

⑤乌米坐在门旁的石头上,她的身材匀称颀长,白发苍苍。她那布满细小皱纹的脸,已被太阳晒成了棕褐色。层层叠叠的石堆,年久失修的半塌的土屋,在炎热的蓝天衬托下的阿伊·偑特里山的灰色峰顶,以及在太阳照耀下寒光熠熠的大海,所有这一切在老人周围形成了一种肃穆静谧的气氛。在乌米脚下的山坡上,有一些零零落落的村舍。透过果园的绿树丛看去,它们那五颜六色的屋顶,酷似一个被打翻了的颜料箱。从山下不时传来马具的叮当声,还有潮水拍击海岸的沙沙声。偶尔还可以听到聚集在集巿上咖啡馆附近的人们的喧嚷声。在这儿的山顶上是一片宁静,只有淙淙的溪水,伴随着还在六年前已经开始了的乌米的幽思漫漫的歌声。

[不同意见]手法:①蒙太奇组接法,将“石堆”、“土屋”、“蓝天” 、“峰顶”、“大海”等组接在一起。②分层写景,远近高低结合,近景有“石堆”和“土屋”,高景有“蓝天” 和“峰顶”,远景有“大海”。③反衬,以山下之景的反衬突出山顶上环境的肃穆静谧。作用:通过对山顶上景观的直接描写和山下之景的反衬,突出了乌米所住的山顶上环境的肃穆静谧,借此烘托乌米直面苦难、坚韧执着、乐观向上的崇高品格。

题型4 .赏析环境描写句段

[解题方法]

要指明写景的方法,指出描写的景物及其特点,还要指出景物描写的作用。

[典型题]● 2011年浙江卷《第9车厢》第4小题(5分) (讲义P3)

赏析画线部分的景物描写。

四周是一片大草原,光秃秃的,一轮圆月冷冷地照在停着第9车厢的备用道上。

【答案要点】 ①“光秃秃”的大草原、“冷冷”的圆月渲染了凄清、空旷、荒芜的氛围。②烘托了人物的无助感。③以月之“圆”显人物心情、事情结局之“残”,与结尾点明的已成泡影的旅游构成了对照。

景物描写语言表述的规范形式:

具体描写了……景色,交代了时间地点环境;/营造(创设)了一种……气氛;渲染(定下)了……的气氛(基调);/揭示人物……心境,体现人物……性格,烘托了人物……的思想感情;/为下文……情节展开作了铺垫,推动……的情节发展。

(2011 江西卷) 晚 秋 【亚美尼亚】 埃.格林

瓦萨卡在一所大学对面的网球场旁停下了脚步。

秋季里的这一天阳光明媚,风和日丽,但这却让瓦萨卡的心情更加烦闷。温暖晴和的晚秋好像在故意戏弄他,嘲笑他,鄙视他……

一阵已有几分凉意的秋风吹了过来,几片金黄的叶子在空中划着美丽的弧线轻盈地飘落到了地上。两个身材娇好的姑娘从瓦萨卡的身边走了过去,飘过一阵沁人的香水的芳香。这样的姑娘瓦萨卡连想都不敢想,即使在年轻的时候,他也没敢奢望过。她们对他来说来自另一个世界。

1.请指出小说开头画线部分景物描写的主要作用。

【解析】小说开头景物描写主要有以下几个作用:①交代故事发生的时间、地点,揭示作品的时代背景;②渲染气氛,烘托人物心情;③展示人物性格;④推动情节的发展;⑤借景抒情,情景交融;⑥照应标题。再结合文意作答即可。

答案:(1)反衬瓦萨卡心情烦闷,处境凄凉。

(2)照应标题(或:渲染凄凉的氛围)。

(2010·辽宁卷) 洗 澡 王安忆

行李房前的马路上没有一棵树,太阳就这样直晒下来。他已经将八大包书捆上了自行车,自行车再也动不了了。那小伙子早已注意他了,很有信心地骑在他的黄鱼车上,他徒劳地推了推车,车却要倒,扶也扶不住。小伙子朝前骑了半步,又朝后退了半步,然后说:“ 师傅要去哪里?”他看了那人一眼停了一下,才说:“静安寺。”小伙子就说:“十五块钱。”他说:“十块钱。”小伙子又说:“十二块钱。”

他要再争,这时候,知了忽然鸣了起来,马路对面原来有一株树,树影团团的。他泄了气似地,浑身没劲。小伙子跃下黄鱼车,三五下解开了绳子,将书两包两包地搬上了黄鱼车。然后,他们就上路了。

环境描写

路上,小伙子问他:“你家住在静安寺?”他说:“是。”小伙子又问:“你家有浴缸吗?”他警觉起来,心想这人是不是要在他家洗澡?便含含糊糊地说:“嗯。”小伙子接着问:“你是在哪里上班?”“机关。”“那你们单位里有浴缸吗?”小伙子再问。他说:“有是有,不过……”他也想含糊过去,可是小伙子看着他,等待下文,他只得说下去:“不过,那浴缸基本没人洗,太大了,需要很多热水。”

路两边的树很稀疏,太阳烤着他俩的背,他俩的汗衫都湿了,从货站到静安寺,几乎斜穿了整个上海。他很渴,可是心想:如果要喝汽水,要不要给他买呢?想到这里,就打消了念头。

小伙子又问道:“你每天在家还是在单位洗澡呢?”他先说“在家”,可一想这人也许是想在他家洗澡,就改口说“单位”,这时

环境描写

又想起自己刚说过单位浴缸没人用,就又补了句:“看情况而定。”那人接着问:“你家的浴缸是大还是小?”他不得已地说:“很小。”“怎样小?”“像我这样的人坐在里面要蜷着腿。” “那你就要把水放满,泡在里面;或者就站在里面,用脸盆盛水往身上泼,反倒比较省水。”

“ 是的。”他答应道,心里却动了一下,望了一眼那人汗淋淋的身子,想:其实让他洗个澡也没什么。可是想到女人说过“厨房可以合用,洗澡间却不能合用”的一些道理,就再没想下去。这时已到了市区,两边的梧桐树高大而茂密,知了懒洋洋地叫着。风吹在热汗淋淋的身上,很凉爽。他渴得非常厉害,他已经决定去买两瓶汽水,他一瓶,那人一瓶。可是路边却没有冷饮店。

环境描写

“我兄弟厂里,天天有洗澡。”小伙子告诉他。他想问问小伙子有没有工作,有的话是在哪里。可他懒得说话,正午的太阳将他烤干了。望了望眼前明晃晃的一条马路,他不知到了哪里。他想,买两瓶汽水是刻不容缓了。

那人也像是渴了,不再多话,只是埋头蹬车,车链条吱吱地响,他们默默骑了一段。他终于看见了一家冷饮店,冰箱轰隆隆地开着。他看到冷饮店,便认出了路,知道不远了,就想:忍一忍吧,很快到家了。为了鼓舞那人,他说:“快到了,再过一条马路,就有条弄堂,穿过去就是。”小伙子振作了一下,然后说:“这样的天气,你一般洗冷水澡还是热水澡?”他支支吾吾的,小伙子又说:“冷水澡洗的时候舒服,热水澡洗过以后舒服。不过,我一般洗冷水澡就行了。”他心里一跳,心想这人真要在他家洗澡了,洗就洗吧,然而女人关于浴缸文明的教导又响起在耳边,就没搭话。

环境描写

3.小说多次写到“太阳”、“树”和“知了”等,这样写有哪些作用?请概括说明。

【思维轨迹】文中多次写到太阳直晒,知了鸣叫,树很稀疏,没有一棵树,在这种天气下,才有洗澡的话题、买汽水的想法,才有后面的情节发展。

【参考答案】①交代故事发生的时间,突出季节特征;②渲染气氛,烘托人物心理;③使情节的发生和发展更加合理。

环境描写

小说复习之二:

一、知识点梳理

课前自读:

《3+2》P94

[解说一]自然环境描写的作用通常有:

①具有审美价值-----表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;

②渲染气氛,为后文刻画人物做铺垫;

③烘托人物性格,或揭示某种心理;

④展开、推动情节发展,为下文做铺垫或埋伏笔;

⑤ 深化主旨;

⑥象征或暗示主题。

答题二种模式:

1、自然环境本身(交代xx时间,交代xx背景,营造xx氛围,渲染xx气氛)→情节(推动、暗示、铺垫)→人物(烘托、映衬)→主题(表达、寄托、暗示、揭示)。

2、xx具体描写了xx景色,营造(创设)了一种xx气氛,渲染(定下)了xx的抒情基调;烘托了人物xx的思想感情;为下文xx的情节展开做了铺垫,推动了xx的情节发展。

[解说二]社会环境描写的作用通常有:

①交代人物活动及其成长的时代背景,揭示各种复杂的社会环境;

②交代人物身份,表现人物性格,或影响或决定人物性格;

③揭示社会本质特征,揭示主题;

④推动情节发展;

⑤象征或暗喻。

答题规范:

1、突出(烘托、描写、交代)了xx,为xx活动提供了背景,与xx(情节)形成对比。

2、烘托(衬托、映衬)了xx(思想品质、精神世界),有助于塑造xx的形象。

3、触发xx思想(情感)的转变,推动了情节发展。

二、课文环境描写片段重温

《最后的常春藤叶》

《林黛玉进贾府》

《祝福》

《最后的常春藤叶》

……经过了漫漫长夜的风吹雨打,仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上。它是藤上最后的一片叶子。靠近叶柄的颜色还是深绿的,但是锯齿形的边缘已染上了枯败的黄色,它傲然挂在离地面二十来英尺的一根藤枝上面。(第40段)

……她们看到墙上那片孤零零的藤叶依旧依附在茎上。随着夜晚同来的是北风的怒号,雨点不住地打在窗上,从荷兰式的屋檐上倾泻下来。(第 44 段)

那片常春藤叶仍在墙上。(第46段)

三处景物描写的作用:

1、交代到时恶劣的天气,渲染了凄冷的氛围,为贝尔曼独自画常春藤叶设置了空间和背景;

2、为后文贝尔曼病情来势迅猛不及医治埋下伏笔,也使结尾更具合理性;

3、深化主题,使主人公舍己救人的精神境界得到了升华。

《林黛玉进贾府》

这林黛玉常听得母亲说过 ,他外祖母家与别家不同 。

那轿夫抬进去,走了一射之地,将转弯时,便歇下退出去了 ……众小厮退出,众婆子上来打起轿帘,扶黛玉下轿。林黛玉扶着婆子的手,进了垂花门,两边是抄手游廊,当中是穿堂,当地放着一个紫檀架子大理石的大插屏。转过插屏,小小的三间厅,厅后就是后面的正房大院。正面五间上房,皆雕梁画栋,两边穿山游廊厢房,挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀。台矶之上,坐着几个穿红着绿的丫头,一见他们来了,便忙都笑迎上来,说:"刚才老太太还念呢,可巧就来了。"于是三四人争着打起帘笼,一面听得人回话:"林姑娘到了。"

一时黛玉进了荣府,下了车。众嬷嬷引着,便往东转弯,穿过一个东西的穿堂,向南大厅之后,仪门内大院落,上面五间大正房,两边厢房鹿顶耳房钻山,四通八达,轩昂壮丽……进入堂屋中,抬头迎面先看见一个赤金九龙青地大匾,匾上写着斗大的三个大字,是“荣禧堂”,后有一行小字:“某年月日,书赐荣国公贾源”,又有“万几宸翰之宝”。大紫檀雕螭案上,设着三尺来高青绿古铜鼎,悬着待漏随朝墨龙大画,一边是金蜼彝,一边是玻璃hǎi。地下两溜十六张楠木交椅,又有一副对联,乃乌木联牌,镶着錾银的字迹,道是:座上珠玑昭日月,堂前黼黻焕烟霞。

…… 于是老嬷嬷引黛玉进东房门来。临窗大坑上铺着猩红洋罽,正面设着大红金钱蟒靠背,石青金钱蟒引枕,秋香色金钱蟒大条褥。两边设一对梅花式洋漆小几。左边几上文王鼎匙箸香盒;右边几上汝窑美人觚——觚内插着时鲜花卉,并茗碗痰盒等物。地下面西一溜四张椅上,都搭着银红撒花椅搭,底下四幅脚踏。椅之两边,也有一对高几,几上茗碗瓶花俱备。其余陈设,自不必细说……于是又引黛玉出来,到了东廊三间小正房内。正房炕上横设一张炕桌,桌上磊着书籍茶具,靠东壁面西设着半旧的青缎靠背引枕。王夫人却坐在西边下首,亦是半旧的青缎靠背坐褥。见黛玉来了,便往东让。黛玉心中料定这是贾政之位。因见挨炕一溜三张椅子上,也搭着半旧的弹墨椅袱,黛玉便向椅上坐了。

三处环境描写的作用:

1、表现了贾府显赫高贵的社会地位和豪门贵族的气派。

2、交代林黛玉的活动场所以及寄人篱下的身份。

3、暗示林黛玉“细心、多虑与自尊”的性格特点产生的社会环境基础。

《祝福》

文中四次描绘鲁镇的飞雪:

1、天色愈阴暗了,下午竟又下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。——用“阴暗”“竟”“乱成”等词语,很好地营造了一种悲凄的氛围,为祥林嫂悲惨的死做了环境的烘托和气氛的渲染。

2、雪花落在积得厚厚的雪褥上面,听去似乎瑟瑟有声,使人更加感到沉寂。——用以动衬静的手法,写 “我”听到祥林嫂死讯后表现出的无可奈何和无法言说的愤懑。

3、 ……微雪点点的下来了……祥林嫂似乎很局促了,立刻敛了笑容,旋转眼光,自去看雪花。——推动情节发展。一方面写祥林嫂祭祀时无事可干,另一方面又暗示祥林嫂因此遭受严重的精神打击。

4、 ……远处的爆竹声联绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。——暗示主题:以祥林嫂为代表的底层劳动人民无法抗拒的悲惨命运。

作用:交代人物活动的社会环境,预示祥林嫂悲剧的社会性、必然性、典型性。

(辛亥革命后,风俗习惯依旧,人们的思想意识依旧,封建势力和封建迷信思想对农村的统治依旧,千年来女性的地位和压在妇女头上的精神枷锁依旧。)

《祝福》

“祝福”1:鲁镇各家准备“祝福”的情景。

文中三次描绘祝福景象:

“祝福”2:描写鲁四老爷家的祝福

作用:

1、情节:推动情节发展,展示祥林嫂的悲剧命运。

2、人物:刻画人物形象,增强人物形象的真实性与感染力。

(祝福本身就是旧社会中一项极具封建迷信色彩的民俗活动,祥林嫂这个悲剧人物的悲剧性的命运也在这项活动中得以最充分的展示。)

作用:1、主题:深化主题。

2、结构:首尾呼应。

(祥林嫂寂然死去的惨象和天地圣众“预备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛,形成鲜明的对照,深化了对封建礼教吃人本质的揭露,同时在布局上也起到首尾呼应、使小说的结构更臻完善的作用。)

“祝福”3:结尾描写祝福景象。

三、高考常见题型:

题型1.概括环境的特点

题型2.分析环境描写的作用

题型3. 指出环境描写手法

题型4.赏析环境描写句段

四、实战演练

题型1.概括环境的特点

2009浙江卷《魔盒》(讲义P8)

2018江苏卷《小哥儿俩》 (3+2P96)

解题策略: (参看《3+2 》 P94 )

1、从“时”的角度思考;

2、从“地”的角度思考;

3、从“人”的角度思考;

4、从“事”的角度思考;

5、从“景”的角度思考。

[典型题例一]2009浙江卷《魔盒》概括第一段所写景物的特点并简析其作用(4分)(讲义P2)

【参考答案】封闭压抑,阴沉死寂。

解题时考虑角度:景

作用:营造忧伤、压抑的氛围,渲染“我”孤独、烦闷的心情。

[比较]

2009浙江卷《魔盒》第一段所写景物(讲义P8)

2014年全国新课标卷Ⅰ《古渡头》第一段所写景物(讲义P4)

思考:《古》的景物特点是否与《魔》一样?

[改编题]2018江苏卷《小哥儿俩》:概括小说画线部分所写的景物特点。(3+2P95)

【参考答案】鸟语花香,阳光和煦,生机盎然。

[典型题例二]2018江苏卷《小哥儿俩》第13小题:小哥儿俩是在什么样的家庭环境中成长的?请简要分析。(《3+2》P96)

【答案】经济状况良好:家有厨子和花园等;文化氛围浓厚:家有书房,经常看戏,注重教育等;人际关系和谐:尊重孩子,兄弟友爱,主仆融洽等。

解题时考虑角度:景、人、事

要想了解一个人的品德,最好是去看看他的家。

---[美]劳伦斯·桑德斯

【轻松一刻】先行者打开面罩,一股寒气扑面而来,空气很稀薄,但能维持人的呼吸。气温在摄氏零下40度左右。天空呈一种大灾难前黎明或黄昏时的深蓝色。脚下是刚凝结了两千年左右的大地,到处可见岩浆流动的波纹形状,地面虽已开始风化,仍然很硬,土壤很难见到。这片带波纹的大地伸向天边,其间有一些小小的丘陵。

先行者麻木地站着,深蓝色的苍穹中,明亮的太阳和晶莹的星星在闪耀,整个宇宙围绕着他——最后一个人类。

(刘慈欣《微纪元》,2018全国课标卷3 )

积累:

[概括环境特点常用词语]

纯静、清新、温暖、静谧;

和平、安宁;喧闹、生机;

萧索、荒凉、凄清、偏僻;

封闭、压抑、阴沉、死寂;

污秽、肮脏、阴暗、潮湿。

题型2.分析环境描写的作用

[环境描写的主要作用]

①设置人物活动背景或导引人物出场或象征暗示时代特征;

②渲染气氛,奠定基调;

③烘托(暗示)人物心理(性格);

④推动或暗示故事情节发展;

⑤揭示(突出、深化)作品主题。

开头:

①交代人物活动背景;

②点明事件发生的时间(节令)、地点;

③为全文定基调;

④为下文作铺垫;

⑤制造悬念。

思考:2016年高考山东卷开篇景物描写的作用。

天气晴朗,蓝天白云的,一眼望去很惬意。你眼中的世界实际是你心理的投射,吴秋明如果在旁边肯定会这样说的。马骁驭不禁微微一笑。

中间:

①承上启下(过渡作用);

②推动或暗示故事情节发展;

③揭示人物性格,暗示人物命运;

④调整节奏,舒缓情绪。

结尾(以景作结的妙用):

①意蕴深长,回味无穷,给人以无限想像的空间;

②揭示主旨,含义丰富。

[典型题例一]2021浙江卷《麦子》1.第②自然段描写环境有何用意?(4分) (讲义第2页)

[答案] ①交代背景,写环境的恶劣,突出守护边疆荒漠土地的艰难。②衬托人物,用环境的恶劣衬托主人公守土的顽强精神。③暗示主题,通过写整天乱跑的风“挨打”,揭示坚守边疆土地的重要性。

[典型题例二]2018江苏卷《小哥儿俩》第14小题:分析小说画线部分的景物描写对情节发展的作用。(《3+2》P96第1题)

[答案]鸟语花香与温暖的阳光,营造了充满生机的氛围,为人物的兴趣转移和情绪变化作铺垫;“日光”“西边的白粉墙”等描写,为二乖在墙边发现小猫埋下伏笔。

[解题方法]看清位置,联系内容,分点作答

[典型题例三]2019课标全国《到梨花屯去》小说中有多处景物描写,请分析其功能。(6分)(《3+2》P95)

[答案] ①到梨花屯去的沿途风景,为故事展开提供自然的背景;②以景物描写的插入来配合氛围的变化及谢、赵二人的心理变化;③使小说具有清新的田园风格,流露出生机勃勃的时代气息。

[解题方法]看清位置,联系内容,分点作答

[典型题例三]2013山东卷《活着》请简要分析小说最后一段景物描写的作用。(4分)

[答案] ①点出了老人的乡间生活环境;②透露出乡间的生活都顺应着自然的规律;③以此结尾深化主题,增添了小说的意味;④照应开头使文章结构完整。

炊烟在农舍的屋顶袅袅升起,在霞光四射的空中分散后消隐了。女人吆喝孩子的声音此起彼伏,一个男人挑着粪桶从我跟前走过,扁担吱呀吱呀一路响了过去。慢慢地,田野趋向了宁静,四周出现了模糊,霞光逐渐退去。

题型3. 指出写景手法

[常见的写景方法]

①各种修辞:比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、反复、设问、反问

②各种感觉:视觉上光影色彩的渲染,听觉上动静结合,还有嗅觉、味觉、触觉等;

③ 观察角度:远近高低,层次性;

④衬托、对比;

⑤实写、虚写;

⑥白描、工笔等。

[解题方法]简明扼要地指出写景方法,注意多种方法,不要遗漏。

[典型题例一] 2010江苏卷《溜索》(阿城)文中画线部分描写了峡谷险峻气势,请分析其表现特色。(《3+2》P105)

万丈绝壁垂直而下,驮队原来就在这壁顶上。怒江自西北天际亮亮而来,深远似涓涓细流,隐隐喧声腾上来,一派森气。俯望怒江,蓦地心中一颤,再不敢向下看。

【答案】以壁顶为观察点,变换视角,从视觉、听觉、内心感受多方面描写,使人如临其境。

[典型题例二]2008浙江卷《乌米》第(2)小题:

指出第5自然段中景物描写所采用的手法,并简析该段景物描写的作用。

【原答案】手法:①衬托(以动写静,以景衬人);②分层写景,远近高低结合。

[作用] ①烘托出肃穆静谧的气氛;②突出乌米孤独无助的处境;③暗示人物的命运。

⑤乌米坐在门旁的石头上,她的身材匀称颀长,白发苍苍。她那布满细小皱纹的脸,已被太阳晒成了棕褐色。层层叠叠的石堆,年久失修的半塌的土屋,在炎热的蓝天衬托下的阿伊·偑特里山的灰色峰顶,以及在太阳照耀下寒光熠熠的大海,所有这一切在老人周围形成了一种肃穆静谧的气氛。在乌米脚下的山坡上,有一些零零落落的村舍。透过果园的绿树丛看去,它们那五颜六色的屋顶,酷似一个被打翻了的颜料箱。从山下不时传来马具的叮当声,还有潮水拍击海岸的沙沙声。偶尔还可以听到聚集在集巿上咖啡馆附近的人们的喧嚷声。在这儿的山顶上是一片宁静,只有淙淙的溪水,伴随着还在六年前已经开始了的乌米的幽思漫漫的歌声。

[不同意见]手法:①蒙太奇组接法,将“石堆”、“土屋”、“蓝天” 、“峰顶”、“大海”等组接在一起。②分层写景,远近高低结合,近景有“石堆”和“土屋”,高景有“蓝天” 和“峰顶”,远景有“大海”。③反衬,以山下之景的反衬突出山顶上环境的肃穆静谧。作用:通过对山顶上景观的直接描写和山下之景的反衬,突出了乌米所住的山顶上环境的肃穆静谧,借此烘托乌米直面苦难、坚韧执着、乐观向上的崇高品格。

题型4 .赏析环境描写句段

[解题方法]

要指明写景的方法,指出描写的景物及其特点,还要指出景物描写的作用。

[典型题]● 2011年浙江卷《第9车厢》第4小题(5分) (讲义P3)

赏析画线部分的景物描写。

四周是一片大草原,光秃秃的,一轮圆月冷冷地照在停着第9车厢的备用道上。

【答案要点】 ①“光秃秃”的大草原、“冷冷”的圆月渲染了凄清、空旷、荒芜的氛围。②烘托了人物的无助感。③以月之“圆”显人物心情、事情结局之“残”,与结尾点明的已成泡影的旅游构成了对照。

景物描写语言表述的规范形式:

具体描写了……景色,交代了时间地点环境;/营造(创设)了一种……气氛;渲染(定下)了……的气氛(基调);/揭示人物……心境,体现人物……性格,烘托了人物……的思想感情;/为下文……情节展开作了铺垫,推动……的情节发展。

(2011 江西卷) 晚 秋 【亚美尼亚】 埃.格林

瓦萨卡在一所大学对面的网球场旁停下了脚步。

秋季里的这一天阳光明媚,风和日丽,但这却让瓦萨卡的心情更加烦闷。温暖晴和的晚秋好像在故意戏弄他,嘲笑他,鄙视他……

一阵已有几分凉意的秋风吹了过来,几片金黄的叶子在空中划着美丽的弧线轻盈地飘落到了地上。两个身材娇好的姑娘从瓦萨卡的身边走了过去,飘过一阵沁人的香水的芳香。这样的姑娘瓦萨卡连想都不敢想,即使在年轻的时候,他也没敢奢望过。她们对他来说来自另一个世界。

1.请指出小说开头画线部分景物描写的主要作用。

【解析】小说开头景物描写主要有以下几个作用:①交代故事发生的时间、地点,揭示作品的时代背景;②渲染气氛,烘托人物心情;③展示人物性格;④推动情节的发展;⑤借景抒情,情景交融;⑥照应标题。再结合文意作答即可。

答案:(1)反衬瓦萨卡心情烦闷,处境凄凉。

(2)照应标题(或:渲染凄凉的氛围)。

(2010·辽宁卷) 洗 澡 王安忆

行李房前的马路上没有一棵树,太阳就这样直晒下来。他已经将八大包书捆上了自行车,自行车再也动不了了。那小伙子早已注意他了,很有信心地骑在他的黄鱼车上,他徒劳地推了推车,车却要倒,扶也扶不住。小伙子朝前骑了半步,又朝后退了半步,然后说:“ 师傅要去哪里?”他看了那人一眼停了一下,才说:“静安寺。”小伙子就说:“十五块钱。”他说:“十块钱。”小伙子又说:“十二块钱。”

他要再争,这时候,知了忽然鸣了起来,马路对面原来有一株树,树影团团的。他泄了气似地,浑身没劲。小伙子跃下黄鱼车,三五下解开了绳子,将书两包两包地搬上了黄鱼车。然后,他们就上路了。

环境描写

路上,小伙子问他:“你家住在静安寺?”他说:“是。”小伙子又问:“你家有浴缸吗?”他警觉起来,心想这人是不是要在他家洗澡?便含含糊糊地说:“嗯。”小伙子接着问:“你是在哪里上班?”“机关。”“那你们单位里有浴缸吗?”小伙子再问。他说:“有是有,不过……”他也想含糊过去,可是小伙子看着他,等待下文,他只得说下去:“不过,那浴缸基本没人洗,太大了,需要很多热水。”

路两边的树很稀疏,太阳烤着他俩的背,他俩的汗衫都湿了,从货站到静安寺,几乎斜穿了整个上海。他很渴,可是心想:如果要喝汽水,要不要给他买呢?想到这里,就打消了念头。

小伙子又问道:“你每天在家还是在单位洗澡呢?”他先说“在家”,可一想这人也许是想在他家洗澡,就改口说“单位”,这时

环境描写

又想起自己刚说过单位浴缸没人用,就又补了句:“看情况而定。”那人接着问:“你家的浴缸是大还是小?”他不得已地说:“很小。”“怎样小?”“像我这样的人坐在里面要蜷着腿。” “那你就要把水放满,泡在里面;或者就站在里面,用脸盆盛水往身上泼,反倒比较省水。”

“ 是的。”他答应道,心里却动了一下,望了一眼那人汗淋淋的身子,想:其实让他洗个澡也没什么。可是想到女人说过“厨房可以合用,洗澡间却不能合用”的一些道理,就再没想下去。这时已到了市区,两边的梧桐树高大而茂密,知了懒洋洋地叫着。风吹在热汗淋淋的身上,很凉爽。他渴得非常厉害,他已经决定去买两瓶汽水,他一瓶,那人一瓶。可是路边却没有冷饮店。

环境描写

“我兄弟厂里,天天有洗澡。”小伙子告诉他。他想问问小伙子有没有工作,有的话是在哪里。可他懒得说话,正午的太阳将他烤干了。望了望眼前明晃晃的一条马路,他不知到了哪里。他想,买两瓶汽水是刻不容缓了。

那人也像是渴了,不再多话,只是埋头蹬车,车链条吱吱地响,他们默默骑了一段。他终于看见了一家冷饮店,冰箱轰隆隆地开着。他看到冷饮店,便认出了路,知道不远了,就想:忍一忍吧,很快到家了。为了鼓舞那人,他说:“快到了,再过一条马路,就有条弄堂,穿过去就是。”小伙子振作了一下,然后说:“这样的天气,你一般洗冷水澡还是热水澡?”他支支吾吾的,小伙子又说:“冷水澡洗的时候舒服,热水澡洗过以后舒服。不过,我一般洗冷水澡就行了。”他心里一跳,心想这人真要在他家洗澡了,洗就洗吧,然而女人关于浴缸文明的教导又响起在耳边,就没搭话。

环境描写

3.小说多次写到“太阳”、“树”和“知了”等,这样写有哪些作用?请概括说明。

【思维轨迹】文中多次写到太阳直晒,知了鸣叫,树很稀疏,没有一棵树,在这种天气下,才有洗澡的话题、买汽水的想法,才有后面的情节发展。

【参考答案】①交代故事发生的时间,突出季节特征;②渲染气氛,烘托人物心理;③使情节的发生和发展更加合理。