最后一课

图片预览

文档简介

课件28张PPT。初中语文七年级下册(配R版)最后一课第7课第二单元 如果我告诉大家这是最后一节课,你们会如何想象呢?确实,每个人每一天都在汲取知识,很难想象一个人没法学习的痛楚。小弗郎士的遭遇就是这样。我们一起来感受他的爱国情怀吧。 导入新课 学习目标1.了解作家作品,扎实掌握重点字词的音形义,熟读课文并整体感知,理清小说的情节结构。

2.从分析人物形象入手,提高准确把握小说主题的能力。学习本文通过描写人物的语言、动作和心理活动等塑造人物形象的写法。

3.品味小说语言,揣摩人物心理,领会小说的思想内涵。

4.以极度的热情投入学习,感悟文章所表现的强烈的爱国主义精神,激发爱国热情。 预习反馈1.优胜小组:

2.优胜个人:

3.存在的问题:

(1)

(2)

(3)

预习案学习内容反馈: 自主学习1.独立思考, 完成“质疑探究”部分的学习内容,列出问题的思路、要点。

2.明确自己的疑问,以备小组合作讨论解决。

3.学有余力的同学力争做好“拓展提升”。 合作探究内容

1.学习中遇到的疑问、困惑。

2.导学案“质疑探究”部分的问题。

要求

(1)人人参与,热烈讨论,大声表达自己的思想。

(2)组长控制好讨论节奏,先一对一分层讨论,再小组内集中讨论。

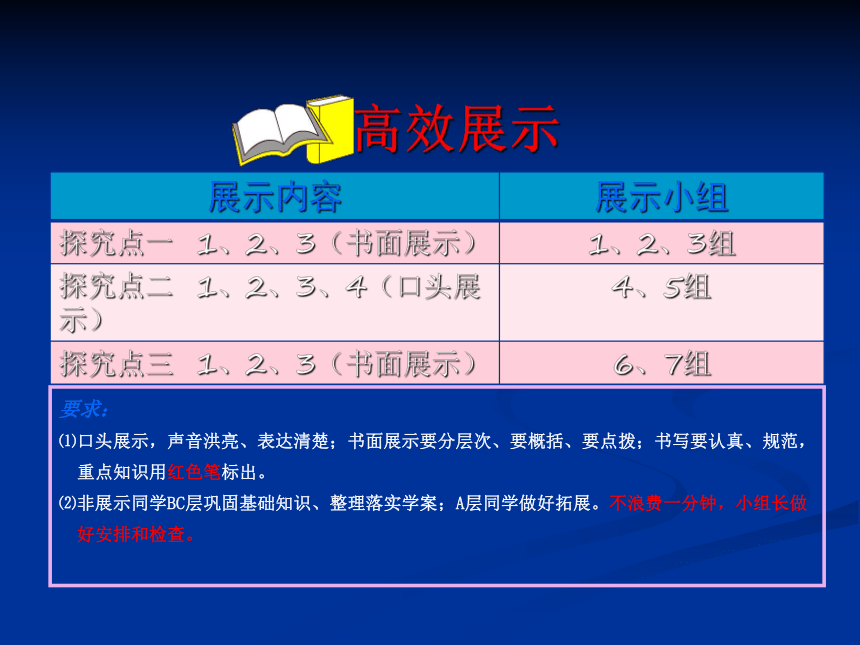

(3)没解决的问题组长记录好,准备质疑。 高效展示要求:

⑴口头展示,声音洪亮、表达清楚;书面展示要分层次、要概括、要点拨;书写要认真、规范,

重点知识用红色笔标出。

⑵非展示同学BC层巩固基础知识、整理落实学案;A层同学做好拓展。不浪费一分钟,小组长做

好安排和检查。

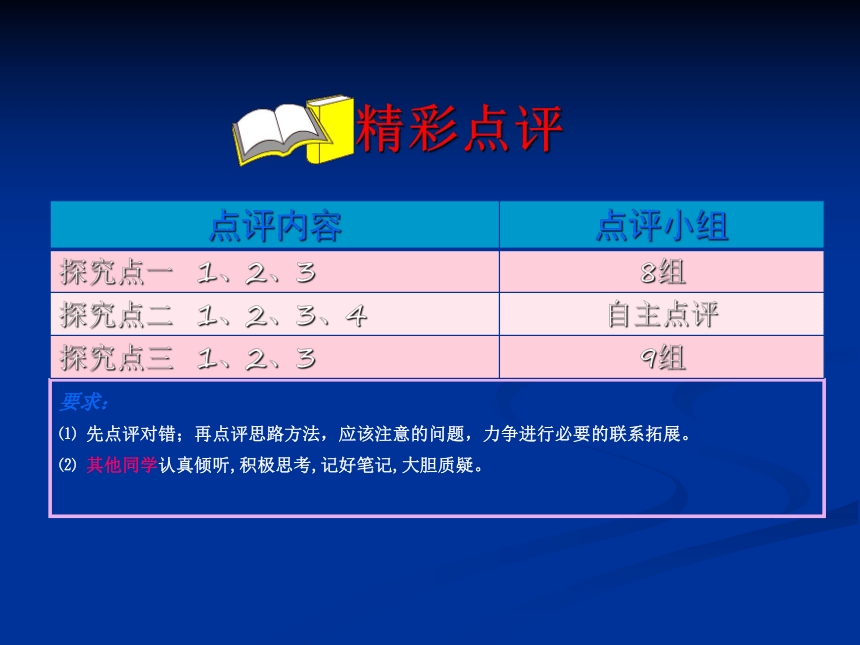

精彩点评要求:

⑴ 先点评对错;再点评思路方法,应该注意的问题,力争进行必要的联系拓展。

⑵ 其他同学认真倾听,积极思考,记好笔记,大胆质疑。

总结升华探究点一:精句赏析

1.亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。?

提示:这句话运用了哪种修辞手法?有什么深刻含义?

赏析:这句话运用了比喻的修辞手法。“监狱”比喻普鲁士对法国人民的统治和封锁,“钥匙”比喻法国语言。语言是民族的标志和象征,是联结人民思想的纽带,它能使人民不忘自己的祖国,团结起来和侵略者斗争。2.屋顶上鸽子咕咕咕咕地低声叫着,我心里想:“他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!”

提示:这句话有什么深刻含义???

赏析:这里关于鸽子的联想,表现了小弗郎士对普鲁士侵略者强迫他们学德语的讽刺、轻蔑和嘲笑。3.韩麦尔先生站起来,脸色惨白,我觉得他从来没有这么高大。

提示:韩麦尔先生为什么“脸色惨白”?“我”为什么“觉得他从来没有这么高大”?这句话作用何在???

赏析:韩麦尔先生“脸色惨白”是他内心悲痛的表现。而“我”觉得他“高大”是因为“我”对韩麦尔先生爱国感情的崇敬,这句话歌颂了一个普通乡村教师伟大的爱国主义精神。探究点二:文本理解1.如何理解小说第四段中“又出了什么事啦”这句话??

参考答案:注意这句话中的“又”字。一个“又”字,写出了在那个动荡的时代里战乱频仍,变故迭起,人心惶惶。“最近两年来,我们的一切坏消息都是从那里传出来的”。阿尔萨斯地区的百姓在这两年里,经历了太多的事情:法国战败、征发人员、调集物资……一切的坏消息都是在这块布告牌上发布的。这块布告牌简直成了一张法国社会状况的记录表!因此,小弗郎士一见到有许多人围在布告牌前,就立刻意识到“又出了什么事”了。? “又出了什么事啦”这一句,还通过孩子的疑惑的眼光,在小说一开始的时候就埋下了伏笔,预示着将要发生的一件大事。因此,后来的最后一节法语课上的情节才显得水到渠成。

2.作者在文中多次重复最后一课,每一次用意是否相同?起怎样的作用?

参考答案:韩麦尔先生在开课时宣布:“……这是我最后一次给你们上课了……今天是你们最后一堂法语课……”这几句话在小弗郎士幼小的心灵里轰然炸开,镇公所布告牌的布告,教室里异乎寻常的情景,现在全明白了。“我的最后一堂法语课!”这句话,单独成段,表达了小弗郎士难过、愤慨的心情。“他穿上……为了纪念这最后一课”说明韩麦尔先生对这最后一课非常重视。“啊!这最后一课,我真永远忘不了!”表明小弗郎士对“最后一课”的严肃意义的深刻理解,也表明他已经由天真幼稚得懂事成熟起来了。重复出现,既紧扣课题,又表达了对这最后一课的眷恋,对将要失去的祖国语言的难舍之情。

3.文章中反复强调韩麦尔先生是“可怜的人”,为什么?

参考答案:①小弗郎士第一次说韩麦尔先生是“可怜的人”,表现了小弗郎士对韩麦尔先生的理解和同情。因为韩麦尔先生身为法语教师,却即将被迫离开课堂,离开自己热爱的学校和教育事业,所以小弗郎士觉得他是“可怜的人”。②第二次,韩麦尔先生是这样热爱祖国的语言,今后却再也不能把自己的知识教给孩子们了,所以“可怜”。③第三次,韩麦尔先生虽然对他服务、生活了四十年的校园无限依恋,却不得不离开,所以“可怜”。4.这篇文章作者是如何刻画韩麦尔先生的?运用了哪些描写人物的方法?请同学们举例并分析描写的作用。

解析指导:作者善于通过人物的外貌、语言、神态、动作等描写来表达人物的思想感情,揭示人物的内心世界。

参考答案:小说刻画韩麦尔先生主要是通过外貌、语言、神态和动作描写进行的。

外貌:我们的老师今天穿上了他那件挺漂亮的绿色礼服,打着皱边的领结,戴着那顶绣边的小黑丝帽。这套衣帽,他只在督学来视察或者发奖的日子才穿戴。? 语言:(1)我的孩子们,这是我最后一次给你们上课了。柏林已经来了命令,阿尔萨斯和洛林的学校只许教德语了。新老师明天就到。今天是你们最后一堂法语课,我希望你们多多用心学习。

(2)法国语言是世界上最美的语言——最明白,最精确;又说,我们必须把它记在心里,永远别忘了它,亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。? 神态:(1)我每次抬起头来,总看见韩麦尔先生坐在椅子里,一动也不动,瞪着眼看周围的东西,好像要把这小教室里的东西都装在眼睛里带走似的。

(2)韩麦尔先生站起来,脸色惨白……?

动作:(1)他转身朝着黑板,拿起一支粉笔,使出全身的力量,写了两个大字:“法兰西万岁!”

(2)然后他呆在那儿,头靠着墙壁,话也不说,只向我们做了一个手势。? 作用:小说通过韩麦尔先生在“最后一课”上所讲的话,表现了他对祖国、对祖国语言、对自己工作的热爱,对孩子们深厚的爱和无限的希望,以及对国土沦陷的深切悲哀和痛苦的思想感情。通过细致描绘人物的外貌、动作、神态,小说深刻地揭示了韩麦尔先生激动、沉痛、依恋、悲愤的复杂心情,表现了他崇高的爱国主义精神。

探究点三:综合探究

1.文中的主要人物是韩麦尔先生和小弗郎士,请结合你的理解,分析两个人物形象和两个人物的作用。

参考答案:(1)韩麦尔先生和小弗郎士的形象:首先,韩麦尔先生是一个“普通人”,他是一位教师,他严肃又和蔼;其次,韩麦尔先生是一个“可怜”的人,他即将失去自己热爱的教师这个职业,离开他所热爱的土地;韩麦尔先生还是一个爱国者,他热爱自己国家的语言,热爱自己的国家,他对祖国部分国土的沦陷感到悲愤,对敌人感到仇恨。小弗郎士由一个贪玩、不爱学习、怕老师、幼稚不懂事的孩子变成一个爱学习、同情理解老师,懂事成熟、热爱祖国的孩子。?

?

(2)作用:韩麦尔先生是故事的中心人物。从地位看,他担任最后一课的教学工作,精心安排了语法、习字、历史课等内容,在课中进行爱国主义教育。没有了他,这最后一课就不存在了。从作者意图看,主要从他身上体现爱国主义的伟大情感。作者从服装、动作、表情,特别是极富感彩、含意深刻的语言,多方面地刻画他。而小弗郎士是这篇小说的线索人物,一切都是透过他的眼看、耳听等来写的。作者主要写他的心理变化,表现他在爱国情感的感召下不断觉悟成熟。他的变化来自于韩麦尔先生的教诲,来自于内心的觉悟,来自于最后一课的教育作用。作为“穿针引线”的重要人物,他目睹了这一切,亲身感受了这一切,他的存在,更增添了文章的可信度。?

从以上分析不难看出,小弗郎士和韩麦尔先生在表现主题中的作用是同等重要的。也可以说,小说的主题是在这两个人物相辅相成、互相依存、互相浸透的行为、语言等中表现出来的,忽略、贬低其中任何一个人物的作用,都会削弱对主题的理解。

2.本文多处用到了环境描写,举例并具体分析其作用。?

参考答案:(1)天气那么暖和,那么晴朗!?

画眉在树林边宛转地唱歌;锯木厂后边草地上,普鲁士兵正在操练。?

这是本文中小弗郎士早晨出门时所见到的场景,包括了自然环境和社会环境,点明了“最后一课”的具体时间和时代背景。尤其值得注意的是社会环境描写,它真实而又十分简练地交代了国土已被侵略军占领,优美的自然风光和残酷的社会现实形成了鲜明的对比。? (2)看见许多人站在布告牌前边。布告牌上贴着的虽然只是张公文,但它威力极大,逼迫人们不得不执行和就范。也正是它,才直接导致了“最后一课”。?

(3)屋顶上鸽子咕咕咕咕地低声叫着……?

鸽子是和平的象征,表现出小弗郎士对被迫不能学习祖国语言的悲愤,对和平、自由的渴望。?

(4)对韩麦尔先生小院子的描写充满了惜别之情,衬托出他被迫离开校园的悲痛和热爱祖国的深情。

(5)课文最后“钟声”意味着最后一堂课的结束,“号声”则暗示德语将要代替法语,推动故事情节的发展,将小说推向高潮。3. 说说本文的情节是怎样安排的。

参考答案:小说是从纵横两个方面来安排情节的。?

从纵向看,作者以一个孩子上学的小事把一个巨大的事件完整有机地组织起来。小弗郎士的行踪,串起了故事的起因和结果。?

从横向看,教室是一个串起故事各条人物线索的总枢纽。小弗郎士、韩麦尔先生、小镇上的居民们,都在同一时间汇聚到了同一个地点。一个巨大的民族悲剧就在一间小小的教室里完完全全地展现出来了。要求: 整理巩固探究问题 落实重点基础知识 梳理小结所学内容 整理巩固 当堂检测要求:自主思考,独立完成。

答案:1. A 2.D 3.(1)声音的中断 (2)解释说明

4.(1)环境描写。写出产生“最后一课”的时代背景,也写出了小弗郎士的天真幼稚。

(2)细节描写。刻画出孩子们对祖国文字的热爱。 课堂评价

2.从分析人物形象入手,提高准确把握小说主题的能力。学习本文通过描写人物的语言、动作和心理活动等塑造人物形象的写法。

3.品味小说语言,揣摩人物心理,领会小说的思想内涵。

4.以极度的热情投入学习,感悟文章所表现的强烈的爱国主义精神,激发爱国热情。 预习反馈1.优胜小组:

2.优胜个人:

3.存在的问题:

(1)

(2)

(3)

预习案学习内容反馈: 自主学习1.独立思考, 完成“质疑探究”部分的学习内容,列出问题的思路、要点。

2.明确自己的疑问,以备小组合作讨论解决。

3.学有余力的同学力争做好“拓展提升”。 合作探究内容

1.学习中遇到的疑问、困惑。

2.导学案“质疑探究”部分的问题。

要求

(1)人人参与,热烈讨论,大声表达自己的思想。

(2)组长控制好讨论节奏,先一对一分层讨论,再小组内集中讨论。

(3)没解决的问题组长记录好,准备质疑。 高效展示要求:

⑴口头展示,声音洪亮、表达清楚;书面展示要分层次、要概括、要点拨;书写要认真、规范,

重点知识用红色笔标出。

⑵非展示同学BC层巩固基础知识、整理落实学案;A层同学做好拓展。不浪费一分钟,小组长做

好安排和检查。

精彩点评要求:

⑴ 先点评对错;再点评思路方法,应该注意的问题,力争进行必要的联系拓展。

⑵ 其他同学认真倾听,积极思考,记好笔记,大胆质疑。

总结升华探究点一:精句赏析

1.亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。?

提示:这句话运用了哪种修辞手法?有什么深刻含义?

赏析:这句话运用了比喻的修辞手法。“监狱”比喻普鲁士对法国人民的统治和封锁,“钥匙”比喻法国语言。语言是民族的标志和象征,是联结人民思想的纽带,它能使人民不忘自己的祖国,团结起来和侵略者斗争。2.屋顶上鸽子咕咕咕咕地低声叫着,我心里想:“他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!”

提示:这句话有什么深刻含义???

赏析:这里关于鸽子的联想,表现了小弗郎士对普鲁士侵略者强迫他们学德语的讽刺、轻蔑和嘲笑。3.韩麦尔先生站起来,脸色惨白,我觉得他从来没有这么高大。

提示:韩麦尔先生为什么“脸色惨白”?“我”为什么“觉得他从来没有这么高大”?这句话作用何在???

赏析:韩麦尔先生“脸色惨白”是他内心悲痛的表现。而“我”觉得他“高大”是因为“我”对韩麦尔先生爱国感情的崇敬,这句话歌颂了一个普通乡村教师伟大的爱国主义精神。探究点二:文本理解1.如何理解小说第四段中“又出了什么事啦”这句话??

参考答案:注意这句话中的“又”字。一个“又”字,写出了在那个动荡的时代里战乱频仍,变故迭起,人心惶惶。“最近两年来,我们的一切坏消息都是从那里传出来的”。阿尔萨斯地区的百姓在这两年里,经历了太多的事情:法国战败、征发人员、调集物资……一切的坏消息都是在这块布告牌上发布的。这块布告牌简直成了一张法国社会状况的记录表!因此,小弗郎士一见到有许多人围在布告牌前,就立刻意识到“又出了什么事”了。? “又出了什么事啦”这一句,还通过孩子的疑惑的眼光,在小说一开始的时候就埋下了伏笔,预示着将要发生的一件大事。因此,后来的最后一节法语课上的情节才显得水到渠成。

2.作者在文中多次重复最后一课,每一次用意是否相同?起怎样的作用?

参考答案:韩麦尔先生在开课时宣布:“……这是我最后一次给你们上课了……今天是你们最后一堂法语课……”这几句话在小弗郎士幼小的心灵里轰然炸开,镇公所布告牌的布告,教室里异乎寻常的情景,现在全明白了。“我的最后一堂法语课!”这句话,单独成段,表达了小弗郎士难过、愤慨的心情。“他穿上……为了纪念这最后一课”说明韩麦尔先生对这最后一课非常重视。“啊!这最后一课,我真永远忘不了!”表明小弗郎士对“最后一课”的严肃意义的深刻理解,也表明他已经由天真幼稚得懂事成熟起来了。重复出现,既紧扣课题,又表达了对这最后一课的眷恋,对将要失去的祖国语言的难舍之情。

3.文章中反复强调韩麦尔先生是“可怜的人”,为什么?

参考答案:①小弗郎士第一次说韩麦尔先生是“可怜的人”,表现了小弗郎士对韩麦尔先生的理解和同情。因为韩麦尔先生身为法语教师,却即将被迫离开课堂,离开自己热爱的学校和教育事业,所以小弗郎士觉得他是“可怜的人”。②第二次,韩麦尔先生是这样热爱祖国的语言,今后却再也不能把自己的知识教给孩子们了,所以“可怜”。③第三次,韩麦尔先生虽然对他服务、生活了四十年的校园无限依恋,却不得不离开,所以“可怜”。4.这篇文章作者是如何刻画韩麦尔先生的?运用了哪些描写人物的方法?请同学们举例并分析描写的作用。

解析指导:作者善于通过人物的外貌、语言、神态、动作等描写来表达人物的思想感情,揭示人物的内心世界。

参考答案:小说刻画韩麦尔先生主要是通过外貌、语言、神态和动作描写进行的。

外貌:我们的老师今天穿上了他那件挺漂亮的绿色礼服,打着皱边的领结,戴着那顶绣边的小黑丝帽。这套衣帽,他只在督学来视察或者发奖的日子才穿戴。? 语言:(1)我的孩子们,这是我最后一次给你们上课了。柏林已经来了命令,阿尔萨斯和洛林的学校只许教德语了。新老师明天就到。今天是你们最后一堂法语课,我希望你们多多用心学习。

(2)法国语言是世界上最美的语言——最明白,最精确;又说,我们必须把它记在心里,永远别忘了它,亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。? 神态:(1)我每次抬起头来,总看见韩麦尔先生坐在椅子里,一动也不动,瞪着眼看周围的东西,好像要把这小教室里的东西都装在眼睛里带走似的。

(2)韩麦尔先生站起来,脸色惨白……?

动作:(1)他转身朝着黑板,拿起一支粉笔,使出全身的力量,写了两个大字:“法兰西万岁!”

(2)然后他呆在那儿,头靠着墙壁,话也不说,只向我们做了一个手势。? 作用:小说通过韩麦尔先生在“最后一课”上所讲的话,表现了他对祖国、对祖国语言、对自己工作的热爱,对孩子们深厚的爱和无限的希望,以及对国土沦陷的深切悲哀和痛苦的思想感情。通过细致描绘人物的外貌、动作、神态,小说深刻地揭示了韩麦尔先生激动、沉痛、依恋、悲愤的复杂心情,表现了他崇高的爱国主义精神。

探究点三:综合探究

1.文中的主要人物是韩麦尔先生和小弗郎士,请结合你的理解,分析两个人物形象和两个人物的作用。

参考答案:(1)韩麦尔先生和小弗郎士的形象:首先,韩麦尔先生是一个“普通人”,他是一位教师,他严肃又和蔼;其次,韩麦尔先生是一个“可怜”的人,他即将失去自己热爱的教师这个职业,离开他所热爱的土地;韩麦尔先生还是一个爱国者,他热爱自己国家的语言,热爱自己的国家,他对祖国部分国土的沦陷感到悲愤,对敌人感到仇恨。小弗郎士由一个贪玩、不爱学习、怕老师、幼稚不懂事的孩子变成一个爱学习、同情理解老师,懂事成熟、热爱祖国的孩子。?

?

(2)作用:韩麦尔先生是故事的中心人物。从地位看,他担任最后一课的教学工作,精心安排了语法、习字、历史课等内容,在课中进行爱国主义教育。没有了他,这最后一课就不存在了。从作者意图看,主要从他身上体现爱国主义的伟大情感。作者从服装、动作、表情,特别是极富感彩、含意深刻的语言,多方面地刻画他。而小弗郎士是这篇小说的线索人物,一切都是透过他的眼看、耳听等来写的。作者主要写他的心理变化,表现他在爱国情感的感召下不断觉悟成熟。他的变化来自于韩麦尔先生的教诲,来自于内心的觉悟,来自于最后一课的教育作用。作为“穿针引线”的重要人物,他目睹了这一切,亲身感受了这一切,他的存在,更增添了文章的可信度。?

从以上分析不难看出,小弗郎士和韩麦尔先生在表现主题中的作用是同等重要的。也可以说,小说的主题是在这两个人物相辅相成、互相依存、互相浸透的行为、语言等中表现出来的,忽略、贬低其中任何一个人物的作用,都会削弱对主题的理解。

2.本文多处用到了环境描写,举例并具体分析其作用。?

参考答案:(1)天气那么暖和,那么晴朗!?

画眉在树林边宛转地唱歌;锯木厂后边草地上,普鲁士兵正在操练。?

这是本文中小弗郎士早晨出门时所见到的场景,包括了自然环境和社会环境,点明了“最后一课”的具体时间和时代背景。尤其值得注意的是社会环境描写,它真实而又十分简练地交代了国土已被侵略军占领,优美的自然风光和残酷的社会现实形成了鲜明的对比。? (2)看见许多人站在布告牌前边。布告牌上贴着的虽然只是张公文,但它威力极大,逼迫人们不得不执行和就范。也正是它,才直接导致了“最后一课”。?

(3)屋顶上鸽子咕咕咕咕地低声叫着……?

鸽子是和平的象征,表现出小弗郎士对被迫不能学习祖国语言的悲愤,对和平、自由的渴望。?

(4)对韩麦尔先生小院子的描写充满了惜别之情,衬托出他被迫离开校园的悲痛和热爱祖国的深情。

(5)课文最后“钟声”意味着最后一堂课的结束,“号声”则暗示德语将要代替法语,推动故事情节的发展,将小说推向高潮。3. 说说本文的情节是怎样安排的。

参考答案:小说是从纵横两个方面来安排情节的。?

从纵向看,作者以一个孩子上学的小事把一个巨大的事件完整有机地组织起来。小弗郎士的行踪,串起了故事的起因和结果。?

从横向看,教室是一个串起故事各条人物线索的总枢纽。小弗郎士、韩麦尔先生、小镇上的居民们,都在同一时间汇聚到了同一个地点。一个巨大的民族悲剧就在一间小小的教室里完完全全地展现出来了。要求: 整理巩固探究问题 落实重点基础知识 梳理小结所学内容 整理巩固 当堂检测要求:自主思考,独立完成。

答案:1. A 2.D 3.(1)声音的中断 (2)解释说明

4.(1)环境描写。写出产生“最后一课”的时代背景,也写出了小弗郎士的天真幼稚。

(2)细节描写。刻画出孩子们对祖国文字的热爱。 课堂评价

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记