第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(21张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(21张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-21 13:06:02 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

《中外历史纲要》(上)第一单元

第2课

《诸侯纷争与变法运动》

导入新课

问题1:南宫万为什么要杀宋湣公?这种现象说明了什么?

原因:因为下棋时出现争执,国君侮辱了南宫万。

说明:春秋战国时期政治发生深刻变化。

材料一 宋国大臣南宫万与鲁征战,不幸被俘,宋人请求释放,南宫万得以回国,后来在与湣公下棋时发生争执,湣公发怒,侮辱他:“吾始敬若;今若,鲁虏也。”南宫万痛恨这话,“遂以局杀湣公”。

——宋秀秀:《司马迁笔下春秋时期诸侯国的弑君事件》

问题2:根据材料,归纳平王东迁后,存在什么社会问题?

周王室丧失了对诸侯国的约束能力

材料二 郑伯怨王。王曰“无之”。故周、郑交质。王子狐为质於郑,郑公子忽为质於周……四月,郑祭足帅师取温之麦。秋,又取成周之禾。周、郑交恶。

——杨伯峻:《春秋左传注》

一、变之势

1.周王室衰微

问题3:当时,齐桓公这些作为的终极目的是什么?

争当霸主

材料三 管仲治国的首要举措,是对内政进行大规模的整顿,当时主要推行了三项重要的内政措施。一是整顿地税征收办法,实行“相地而征”……二是调整行政管理办法,实行“叁其国而伍其鄙”……三是加强对军队的建设,实行“作内政而寓军令”。

——赵毅、赵轶峰:《中国古代史》

一、变之势

2.诸侯争霸

齐

桓

公

问题4:材料说明春秋时期诸侯国内部出现了什么现象?

诸侯国内部权力下移,旧有等级制度被破坏

材料四 《左传》昭公三十二年载赵简子与史墨探讨“季氏出其君,而民服焉”的原因,史墨的回答是:“鲁君世从其失,季氏世修其勤,民忘君矣。虽死于外,其谁矜之?社稷无常奉,君臣无常位,自古以然……民不知君,何以得国?”史墨的话清楚地表明,春战之际世人对于君臣易位的评判标准在于得民与否,与晏子的观点是一致的,“社稷无常奉,君臣无常位,自古以然”道出了其中的残酷现实与客观规律。

——苏辉:《春秋战国之际的动荡格局与权力更迭》

一、变之势

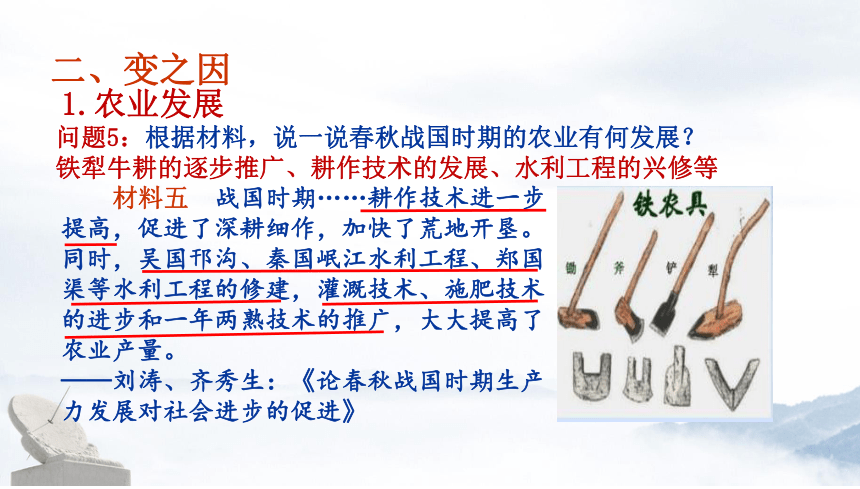

问题5:根据材料,说一说春秋战国时期的农业有何发展?

铁犁牛耕的逐步推广、耕作技术的发展、水利工程的兴修等

材料五 战国时期……耕作技术进一步提高,促进了深耕细作,加快了荒地开垦。同时,吴国邗沟、秦国岷江水利工程、郑国渠等水利工程的修建,灌溉技术、施肥技术的进步和一年两熟技术的推广,大大提高了农业产量。

——刘涛、齐秀生:《论春秋战国时期生产力发展对社会进步的促进》

二、变之因

1.农业发展

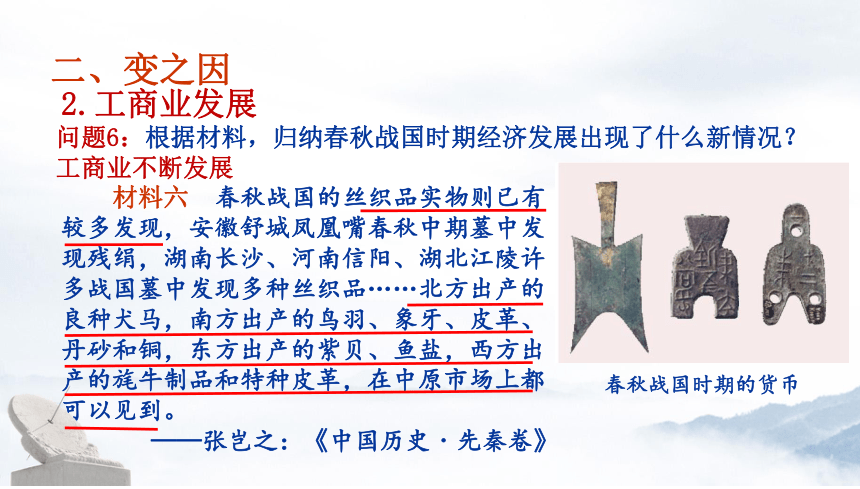

问题6:根据材料,归纳春秋战国时期经济发展出现了什么新情况?

工商业不断发展

材料六 春秋战国的丝织品实物则已有较多发现,安徽舒城凤凰嘴春秋中期墓中发现残绢,湖南长沙、河南信阳、湖北江陵许多战国墓中发现多种丝织品……北方出产的良种犬马,南方出产的鸟羽、象牙、皮革、丹砂和铜,东方出产的紫贝、鱼盐,西方出产的旄牛制品和特种皮革,在中原市场上都可以见到。

——张岂之:《中国历史˙先秦卷》

二、变之因

2.工商业发展

春秋战国时期的货币

问题7:根据材料,指出春秋时期中国城市发展的特点?

数量大大增加;区域性政治或经济中心的城市群兴起

材料七 以至有的城市史研究专家估计说:“《春秋》《左传》《国语》共出现城邑地名1016个,其中有‘国’名为城邑之名者百余,这样推算春秋城市(邑)可达千余之论是有案可稽的。”……这么众多作为区域性政治或经济中心的城市(邑)群的兴起,标志着我国古代真正意义的“城市革命”的到来,即城市由过去城堡、都城的发展阶段而跨入了第三个真正“城市”的历史阶段。

——傅兆君:《论春秋战国时期城乡对立运动的发展与经济制度的创新》

二、变之因

2.工商业发展

问题8:春秋时期赵氏在晋国改革的主要内容有哪些?说明了什么问题?

内容:扩大亩制、实行田税和赋税制度、设郡县、奖励军功、初创官僚体制。

说明:旧制度逐渐瓦解,开始尝试建立新制度以加强自身实力和适应社会发展

材料八 其一,……进行了扩大亩制的改革。其二,……实行田税与户税制度。其三,……铁之战前赵简子誓师辞即表明赵氏领地在当时已有郡县之设。其四,铁之战时作为应急措施出台的各级军功赏,扩大了军功奖赏的范围。其五,赵襄子时期,新型的君臣关系逐渐确立,君主的绝对权威得到强化,文武分职的官僚体制也在初创之中。

——白国红:《世族的崛起与春秋政治格局的演变——以晋国赵氏为个案》

三、变之策

1.晋国:赵氏改革

三、变之策

战国时期主要变法改革

国家 变法改革

魏国 李悝变法

秦国 商鞅变法

楚国 吴起变法

赵国 赵武灵王改革

韩国 申不害变法

齐国 邹忌改革

燕国 乐毅改革

问题9:根据材料并结合教材第11页相关内容,概括商鞅变法的主要内容,并分析“商鞅变法是当时最具代表性的变法”的原因?

内容:重农抑商、奖励军功、推行土地私有制、实行什伍连坐、推行县制。

原因:商鞅变法涉及到政治、经济、军事等领域,具有范围广、内容多、时间长、力度强等特点,有利于秦国的社会转型。

材料九 令民为什伍,而相牧司连坐……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。宗室非有军功论,不得为属籍……有功者显荣,无功者虽富无所芬华……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——(西汉)司马迁:《史记》

三、变之策

2.秦国:商鞅变法

商鞅

变法

问题10:阅读材料十,指出春秋战国时期在哪些领域发生了变化?并分析这些变化之间的关系。

变化:政治、经济、思想文化。

关系:政治变化和经济变化为思想文化变化创造了条件。

材料十 从春秋开始使用的铁具、牛耕,解放了农业生产,又带动了手工业和商业的发达,从而导致农村公社的解体和封建生产方式的产生,这是造成战国文化繁荣的最终原因。……社会革命、阶级斗争是百家争鸣的直接动力。

——马啸风:《战国政治与百家争鸣》

问题11:阅读材料十一思考,在战国特殊的环境下,士凭借什么被抬得很高,真正成为人所珍视的宝贝?

秉持道义、博于学问、有治国强兵才能。

材料十一 据《史记·田敬仲完世家》,齐威王曾与魏惠王会猎于郊,魏惠王以自己有可以“照车前后各十二乘”的“径寸之珠”十枚为宝,大事夸耀。齐威王答道:“寡人之所以为宝者与王异”,接着就举了檀子、盼子、黔夫、种首等人在治理齐国过程中所发挥的重要作用,说:有了他们,“将以照千里,岂特十二乘哉!”梁惠王惭,不怿而去。

——赵世超、卫崇文:《论战国时期的百家争鸣运动》

四、变之思

问题12:孔子的政治主张有哪些?如何评价他的主张?在当时,是否会被重用?为什么?

政治主张:仁、礼、为政以德。

评价:进步性:尊重、关心、对人的爱。

保守性:主张恢复西周时期的礼乐制度。

原因:不会被重用,因为不符合各诸侯国实现

富国强兵的要求。

材料十二 道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——张燕婴译注:《中华经典藏书·论语》

四、变之思

1.儒家

孔子

问题13:根据材料,总结孟子和荀子的思想主张?

孟子:仁政,民贵君轻,性善论。 荀子:君舟民水,性恶论

材料十三 孟子对曰:“地方百里而可以王。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨,壮者以暇日修其孝悌忠信,人以事其父兄,出以事其长上,可使制挺以挞秦、楚之坚甲利兵矣。”

人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。

民为贵,社稷次之,君为轻。

——万丽华,蓝旭译注:《中华经典藏书·孟子》

材料十四 传曰:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”

人之性恶,其善者伪也。……故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。

——安小兰译注:《中华经典藏书·荀子》

四、变之思

1.儒家

问题14:根据材料,概括总结老子的思想主张有哪些?

道是万物的本原;无为而治,小国寡民;辩证法思想

材料十五 有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随,恒也。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲,使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

道生一,一生二,二生三,三生万物。

小国寡民……甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

——饶尚宽译注:《中华经典藏书·老子》

四、变之思

2.道家

老子

学派 代表 主张

儒家

墨家

道家

阴阳家

法家

自主学习:阅读教材,完成下表。

学派 代表 主张

儒家 孟子

荀子 性善论、仁政

性恶论、隆礼重法

墨家 墨子 兼爱、非攻、节俭、尚贤

道家 庄子 逍遥自由

阴阳家 邹衍 相生相胜

法家 韩非子

商鞅 君主专制、中央集权、以法治国

自主学习:阅读教材,完成下表。

百家争鸣

问题15:根据材料,概括韩非强调政权体制的特点是什么?

加强君主专制和中央集权

材料十六 事在四方,要在中央。

圣人执要,四方来效。

——陈秉才译注:《中华经典藏书·韩非子》

四、变之思

3.法家

商鞅

问题16:根据材料总结,百家争鸣有何影响?

促进了经济、政治和思想文化的发展;百家争鸣当中形成的学术派别构成了中国传统文化的基础,为构建和谐社会提供借鉴

材料十七 百家争鸣是社会发展的产物,具有经济和阶级基础。就当时而言,百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣,同时封建经济的发展又反过来促进文化的进一步繁荣,推动了中国社会由奴隶制向封建制的过渡;在政治上,百家争鸣的局面也映射了各种力量的壮大崛起,动摇了周天子的地位,丰富繁荣的文化又影响着各个诸侯国的政治改革,逐步满足封建阶级的利益,促进封建社会的发展成熟;在文化上,百家争鸣使文化由原来的教育仅限于统治阶级内部进行的“学在官府”发展成为人人都能够通过不同渠道获取知识,对世界观和社会现象进行思考,使文化传播和文明进步都跨入了一个新的阶段。

——谭苏:《论春秋战国时期的百家争鸣》

四、变之思

《中外历史纲要》(上)第一单元

第2课

《诸侯纷争与变法运动》

导入新课

问题1:南宫万为什么要杀宋湣公?这种现象说明了什么?

原因:因为下棋时出现争执,国君侮辱了南宫万。

说明:春秋战国时期政治发生深刻变化。

材料一 宋国大臣南宫万与鲁征战,不幸被俘,宋人请求释放,南宫万得以回国,后来在与湣公下棋时发生争执,湣公发怒,侮辱他:“吾始敬若;今若,鲁虏也。”南宫万痛恨这话,“遂以局杀湣公”。

——宋秀秀:《司马迁笔下春秋时期诸侯国的弑君事件》

问题2:根据材料,归纳平王东迁后,存在什么社会问题?

周王室丧失了对诸侯国的约束能力

材料二 郑伯怨王。王曰“无之”。故周、郑交质。王子狐为质於郑,郑公子忽为质於周……四月,郑祭足帅师取温之麦。秋,又取成周之禾。周、郑交恶。

——杨伯峻:《春秋左传注》

一、变之势

1.周王室衰微

问题3:当时,齐桓公这些作为的终极目的是什么?

争当霸主

材料三 管仲治国的首要举措,是对内政进行大规模的整顿,当时主要推行了三项重要的内政措施。一是整顿地税征收办法,实行“相地而征”……二是调整行政管理办法,实行“叁其国而伍其鄙”……三是加强对军队的建设,实行“作内政而寓军令”。

——赵毅、赵轶峰:《中国古代史》

一、变之势

2.诸侯争霸

齐

桓

公

问题4:材料说明春秋时期诸侯国内部出现了什么现象?

诸侯国内部权力下移,旧有等级制度被破坏

材料四 《左传》昭公三十二年载赵简子与史墨探讨“季氏出其君,而民服焉”的原因,史墨的回答是:“鲁君世从其失,季氏世修其勤,民忘君矣。虽死于外,其谁矜之?社稷无常奉,君臣无常位,自古以然……民不知君,何以得国?”史墨的话清楚地表明,春战之际世人对于君臣易位的评判标准在于得民与否,与晏子的观点是一致的,“社稷无常奉,君臣无常位,自古以然”道出了其中的残酷现实与客观规律。

——苏辉:《春秋战国之际的动荡格局与权力更迭》

一、变之势

问题5:根据材料,说一说春秋战国时期的农业有何发展?

铁犁牛耕的逐步推广、耕作技术的发展、水利工程的兴修等

材料五 战国时期……耕作技术进一步提高,促进了深耕细作,加快了荒地开垦。同时,吴国邗沟、秦国岷江水利工程、郑国渠等水利工程的修建,灌溉技术、施肥技术的进步和一年两熟技术的推广,大大提高了农业产量。

——刘涛、齐秀生:《论春秋战国时期生产力发展对社会进步的促进》

二、变之因

1.农业发展

问题6:根据材料,归纳春秋战国时期经济发展出现了什么新情况?

工商业不断发展

材料六 春秋战国的丝织品实物则已有较多发现,安徽舒城凤凰嘴春秋中期墓中发现残绢,湖南长沙、河南信阳、湖北江陵许多战国墓中发现多种丝织品……北方出产的良种犬马,南方出产的鸟羽、象牙、皮革、丹砂和铜,东方出产的紫贝、鱼盐,西方出产的旄牛制品和特种皮革,在中原市场上都可以见到。

——张岂之:《中国历史˙先秦卷》

二、变之因

2.工商业发展

春秋战国时期的货币

问题7:根据材料,指出春秋时期中国城市发展的特点?

数量大大增加;区域性政治或经济中心的城市群兴起

材料七 以至有的城市史研究专家估计说:“《春秋》《左传》《国语》共出现城邑地名1016个,其中有‘国’名为城邑之名者百余,这样推算春秋城市(邑)可达千余之论是有案可稽的。”……这么众多作为区域性政治或经济中心的城市(邑)群的兴起,标志着我国古代真正意义的“城市革命”的到来,即城市由过去城堡、都城的发展阶段而跨入了第三个真正“城市”的历史阶段。

——傅兆君:《论春秋战国时期城乡对立运动的发展与经济制度的创新》

二、变之因

2.工商业发展

问题8:春秋时期赵氏在晋国改革的主要内容有哪些?说明了什么问题?

内容:扩大亩制、实行田税和赋税制度、设郡县、奖励军功、初创官僚体制。

说明:旧制度逐渐瓦解,开始尝试建立新制度以加强自身实力和适应社会发展

材料八 其一,……进行了扩大亩制的改革。其二,……实行田税与户税制度。其三,……铁之战前赵简子誓师辞即表明赵氏领地在当时已有郡县之设。其四,铁之战时作为应急措施出台的各级军功赏,扩大了军功奖赏的范围。其五,赵襄子时期,新型的君臣关系逐渐确立,君主的绝对权威得到强化,文武分职的官僚体制也在初创之中。

——白国红:《世族的崛起与春秋政治格局的演变——以晋国赵氏为个案》

三、变之策

1.晋国:赵氏改革

三、变之策

战国时期主要变法改革

国家 变法改革

魏国 李悝变法

秦国 商鞅变法

楚国 吴起变法

赵国 赵武灵王改革

韩国 申不害变法

齐国 邹忌改革

燕国 乐毅改革

问题9:根据材料并结合教材第11页相关内容,概括商鞅变法的主要内容,并分析“商鞅变法是当时最具代表性的变法”的原因?

内容:重农抑商、奖励军功、推行土地私有制、实行什伍连坐、推行县制。

原因:商鞅变法涉及到政治、经济、军事等领域,具有范围广、内容多、时间长、力度强等特点,有利于秦国的社会转型。

材料九 令民为什伍,而相牧司连坐……有军功者,各以率受上爵……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。宗室非有军功论,不得为属籍……有功者显荣,无功者虽富无所芬华……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——(西汉)司马迁:《史记》

三、变之策

2.秦国:商鞅变法

商鞅

变法

问题10:阅读材料十,指出春秋战国时期在哪些领域发生了变化?并分析这些变化之间的关系。

变化:政治、经济、思想文化。

关系:政治变化和经济变化为思想文化变化创造了条件。

材料十 从春秋开始使用的铁具、牛耕,解放了农业生产,又带动了手工业和商业的发达,从而导致农村公社的解体和封建生产方式的产生,这是造成战国文化繁荣的最终原因。……社会革命、阶级斗争是百家争鸣的直接动力。

——马啸风:《战国政治与百家争鸣》

问题11:阅读材料十一思考,在战国特殊的环境下,士凭借什么被抬得很高,真正成为人所珍视的宝贝?

秉持道义、博于学问、有治国强兵才能。

材料十一 据《史记·田敬仲完世家》,齐威王曾与魏惠王会猎于郊,魏惠王以自己有可以“照车前后各十二乘”的“径寸之珠”十枚为宝,大事夸耀。齐威王答道:“寡人之所以为宝者与王异”,接着就举了檀子、盼子、黔夫、种首等人在治理齐国过程中所发挥的重要作用,说:有了他们,“将以照千里,岂特十二乘哉!”梁惠王惭,不怿而去。

——赵世超、卫崇文:《论战国时期的百家争鸣运动》

四、变之思

问题12:孔子的政治主张有哪些?如何评价他的主张?在当时,是否会被重用?为什么?

政治主张:仁、礼、为政以德。

评价:进步性:尊重、关心、对人的爱。

保守性:主张恢复西周时期的礼乐制度。

原因:不会被重用,因为不符合各诸侯国实现

富国强兵的要求。

材料十二 道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——张燕婴译注:《中华经典藏书·论语》

四、变之思

1.儒家

孔子

问题13:根据材料,总结孟子和荀子的思想主张?

孟子:仁政,民贵君轻,性善论。 荀子:君舟民水,性恶论

材料十三 孟子对曰:“地方百里而可以王。王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨,壮者以暇日修其孝悌忠信,人以事其父兄,出以事其长上,可使制挺以挞秦、楚之坚甲利兵矣。”

人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。

民为贵,社稷次之,君为轻。

——万丽华,蓝旭译注:《中华经典藏书·孟子》

材料十四 传曰:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟。”

人之性恶,其善者伪也。……故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。

——安小兰译注:《中华经典藏书·荀子》

四、变之思

1.儒家

问题14:根据材料,概括总结老子的思想主张有哪些?

道是万物的本原;无为而治,小国寡民;辩证法思想

材料十五 有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随,恒也。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲,使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

道生一,一生二,二生三,三生万物。

小国寡民……甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

——饶尚宽译注:《中华经典藏书·老子》

四、变之思

2.道家

老子

学派 代表 主张

儒家

墨家

道家

阴阳家

法家

自主学习:阅读教材,完成下表。

学派 代表 主张

儒家 孟子

荀子 性善论、仁政

性恶论、隆礼重法

墨家 墨子 兼爱、非攻、节俭、尚贤

道家 庄子 逍遥自由

阴阳家 邹衍 相生相胜

法家 韩非子

商鞅 君主专制、中央集权、以法治国

自主学习:阅读教材,完成下表。

百家争鸣

问题15:根据材料,概括韩非强调政权体制的特点是什么?

加强君主专制和中央集权

材料十六 事在四方,要在中央。

圣人执要,四方来效。

——陈秉才译注:《中华经典藏书·韩非子》

四、变之思

3.法家

商鞅

问题16:根据材料总结,百家争鸣有何影响?

促进了经济、政治和思想文化的发展;百家争鸣当中形成的学术派别构成了中国传统文化的基础,为构建和谐社会提供借鉴

材料十七 百家争鸣是社会发展的产物,具有经济和阶级基础。就当时而言,百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣,同时封建经济的发展又反过来促进文化的进一步繁荣,推动了中国社会由奴隶制向封建制的过渡;在政治上,百家争鸣的局面也映射了各种力量的壮大崛起,动摇了周天子的地位,丰富繁荣的文化又影响着各个诸侯国的政治改革,逐步满足封建阶级的利益,促进封建社会的发展成熟;在文化上,百家争鸣使文化由原来的教育仅限于统治阶级内部进行的“学在官府”发展成为人人都能够通过不同渠道获取知识,对世界观和社会现象进行思考,使文化传播和文明进步都跨入了一个新的阶段。

——谭苏:《论春秋战国时期的百家争鸣》

四、变之思

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进