高中历史统编版中外历史纲要下册:第2课 古代世界的帝国与文明的交流 同步练习(2)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版中外历史纲要下册:第2课 古代世界的帝国与文明的交流 同步练习(2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 132.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-21 15:23:18 | ||

图片预览

文档简介

古代世界的帝国与文明的交流

1.两河流域与埃及相距不远,从邈远的古代起,这两地的居民就有一些断断续续的接触,也有一些文化上的交流。但这两地的文化基本上是各自独立发展起来的。导致这种状况出现的根本因素是( )

A.生产力发展水平的制约

B.民族习俗的差异

C.宗教信仰和文字的不同

D.交通工具的限制

2.波斯国王大流士一世针对帝国境内民族众多、语言文字各异的情况,下令把当时西亚流行的阿拉米语作为全国通用的官方语言,用以发布诏令。其做法的主要目的是( )

A.促进文化统一

B.保证国家政令的贯彻实施

C.加强思想控制

D.促进帝国内各民族的交融

3.波斯帝国将境内划分成二十多个行省,由行省总督统领省内的军事和民政,并尊重各地特有的文化与信仰,其举措有效地巩固了波斯的统治。波斯帝国的做法说明在文明发展的过程中( )

A.多样性与同一性是截然对立的

B.多样性和同一性可以有机结合

C.政治制度与思想文化互不影响

D.多种文明无法同时共存

4.公元前332年,亚历山大率兵攻入埃及。在其统治埃及期间,他曾模仿古埃及的法老,自称是日神阿蒙之子。其做法旨在( )

A.弘扬埃及的传统文化

B.利用埃及的信仰巩固自身统治

C.彰显对外战争的合法性

D.拉拢埃及贵族阶层以提升威望

5.下图所示为发现于甘肃嘉峪关魏晋时期墓塟砖画中的“吃烧烤”场景。据此可知,当时( )

A.丝绸之路助推不同文化交流 B.中国饮食结构发生了改变

C.西域的饮食习俗传入中原地区 D.西域社会经济得到了发展

6.“锦上添花”“丝丝入扣”等成语都是对中国古代纺织工艺的赞誉。下列对中国古代纺织业的表述正确的是( )

A.商周时期丝绸产品远销欧洲 B.唐代黄道婆改进棉纺织技术

C.汉代中国获得了“丝国”称号 D.清朝官营手工业占主导地位

7.公元2—3世纪,汉朝和罗马帝国都发生了大规模的天花、鼠疫和麻疹疫乱。两个帝国都遭受了疾病的蹂躏,人口数量急剧下降。这一事件( )

A.说明早期文明具有共同的起源 B.导致丝绸之路完全中断

C.反映出中国与西方有所交流 D.导致两个帝国分崩离析

8.罗马共和国时期的法学家通常“不事政治”,罗马帝国执政者初期授予法学家以解答权,来罗马帝国皇帝哈德良组建有法学家参与的君主顾问委员会,协助起草谕令,法学家成为官僚集团的组成部分。这一变化( )

A.有助于罗马政体转变为帝制 B.增强了罗马帝国立法专业性

C.表明了万民法以私法为核心 D.扩大了罗马法的社会基础

9.《圣经》里有诺亚之子含因为看到父亲酒后失态而受诅咒:其后代“必给他的弟兄做奴仆的奴仆”的记载。17世纪时,基督教神学家对此加以发挥,声称含后来到了北非,是非洲人的祖先。神学家的这一说法旨在( )

A.宣扬基督教中的宿命思想 B.进一步完善非洲的历史叙述

C.扩大基督教在非洲的传播 D.为奴隶制度和奴隶贸易辩护

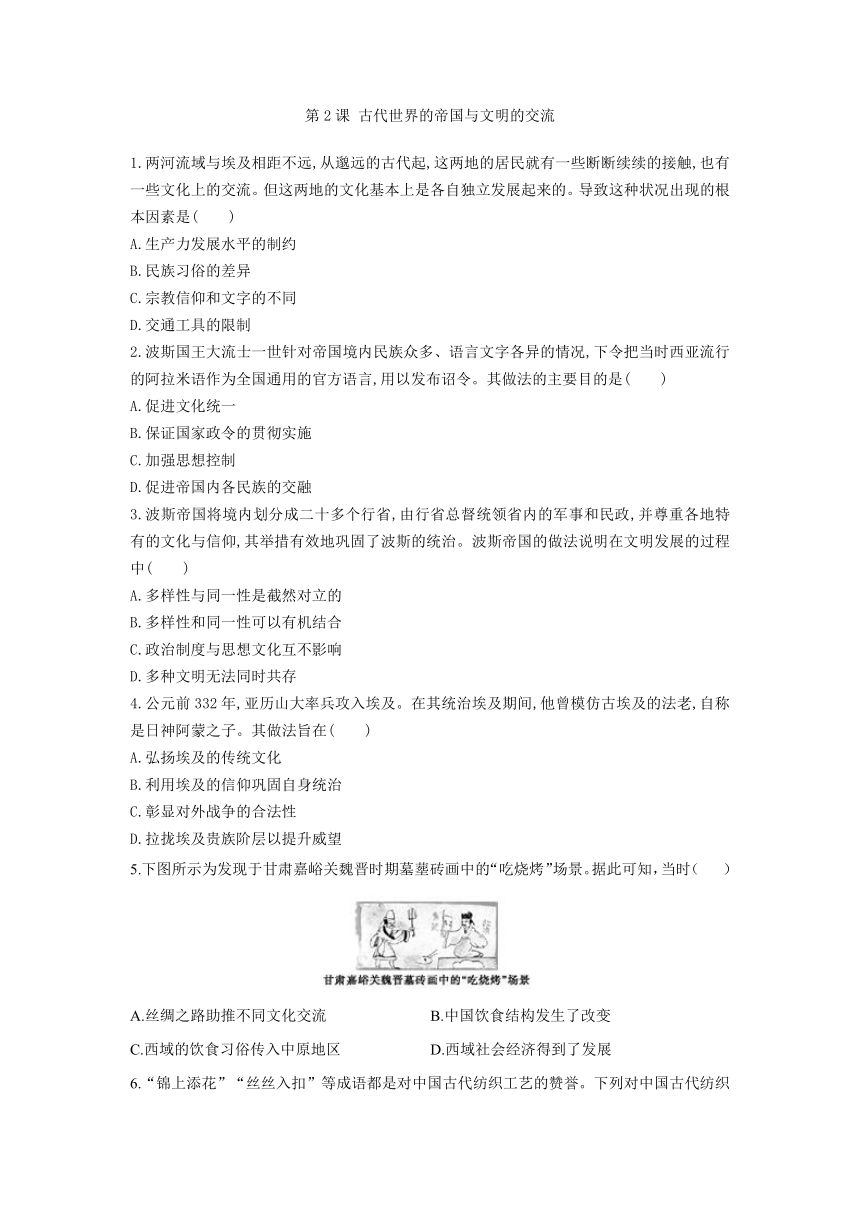

10.下列是创作于7世纪的“武则天泛龙舟”与“唐高宗猎豹”的线描图,位于今乌兹别克斯坦的撒马尔罕大使厅北墙壁上。据此推知( )

A.古代中国政府重视海外贸易发展 B.丝绸之路的开辟有利于文化交流

C.艺术创作受宗教政治因素的影响 D.唐朝君主积极开拓海陆丝绸之路

11.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从公元前334年亚历山大大帝引兵东征,直到公元前30年罗马帝国最后完全吞并埃及,这300多年在地中海东部地区的历史上被称为希腊化时代。这时期最显著的事实,便是古希腊的文化和古代东方各国的文化因为交流融合而孕育出更为发展的文化。那些在亚历山大帝国废墟上所形成起来的各个国家,一方面具有东方的特征,另一方面又具有希腊的色彩。

——摘编自郭圣铭《世界文明史纲要》

材料二 希腊文明伴随着亚历山大的步伐也直接来到印度,两种古典文明逐渐碰撞、融合,一个重要的成果便是艺术史上的犍陀罗艺术。印度佛教原来是不崇拜偶像的,自希腊文明传入后,偶像塑造也富有希腊色彩。伴随佛教的传播,犍陀罗艺术影响了东亚、东南亚的佛教艺术。

——摘编自裔昭印《世界文化史》

(1)根据材料一,概括指出希腊化时代文化的基本特征并说明成因。

(2)根据材料二,以犍陀罗艺术为例,说明希腊化时代产生的影响。

1.答案:A

解析:生产力是社会发展的根本动力,也是社会发展水平的根本制约因素。在古代生产力发展水平低下的情况下,各地域基本上都是独立的生活单位,处于相对孤立的状态。

2.答案:B

解析:虽然大流士一世宣布把阿拉米语作为通用的官方语言,但材料并没有反映出他下令取消其他文字,其做法主要是为了保证官方文书的统一性,以保证国家政令的传达与执行。

3.答案:B

解析:波斯帝国的行省制是其文明的“同一”,尊重各地的文化与信仰是其文明的“多样”,其实践的结果证明多样性和同一性可以有机结合,正是在多样性的基础上,波斯文明得到了新的发展。

4.答案:B

解析:亚历山大“自称是日神阿蒙之子”的主要目的是拉拢埃及的社会各阶层,利用埃及人的宗教信仰来维系自身的统治。

5.答案:A

解析:从图片中可看出原属于游牧民族的风俗传播到农耕地区,这与丝绸之路助推不同民族文化交流有关,A项正确:中原王朝的人民以粟、麦、水稻为主,不是饮食结构改变,排除B;“烧烤”习俗和游牧民族有关,不一定就是西域的饮食习俗,排除C;材料强调丝绸之路助推不同文化交流,与西域社会经济是否得到发展无关,排除D。

6.答案:C

解析:本题考查古代中国手工业。汉武帝时期,张骞通西域,丝绸产品通过丝绸之路远销欧洲,中国获得“丝国”的称号,故C项正确,A项错误;元代的黄道婆改进棉纺织技术,B项错误;明代中后期,私营手工业逐渐超过官营手工业占据主导地位,排除D项。

7.答案:C

解析:材料内容与文明的起源无关,故A项错误;据材料“大规模的天花、鼠疫和麻疹疫乱。两个帝国都遭受了疾病的蹂躏,人口数量急剧下降”可知,罗马帝国与汉朝之间存在交流,故B项错误,C项正确;据材料“两个帝国都遭受了疾病的蹂躏,人口数量急剧下降”可知,传染性疾病导致了两国人口下降,并没有导致两个帝国的瓦解,故D项错误。

8.答案:B

9.答案:D

解析:审题时注意时间是17世纪。材料强调的是,神学家把受到诅咒的“含”说成是非洲人的祖先,以此来说明黑人沦为奴隶是神的旨意。故选D项。其余选项均与题干不符。

10.答案:B

解析:乌兹别克斯坦的撒马尔罕位于丝绸之路上,据材料“创作于7世纪的‘武则天泛龙舟’与‘唐高宗猎豹’”可知这反映了当时丝绸之路沿线的国家间的文化交流,故B项正确;材料反映的丝绸之路是陆上贸易通道,故排除A项;“大使厅”壁画中没有关于宗教政治因素的信息,故排除C项;材料主旨是丝路沿线的国家的交流,而不是唐朝君主积极开拓海陆丝绸之路,故排除D项。

11.答案:(1)特征:出现了兼具东西方文化特征的更为发展的文化。

成因:亚历山大的武力扩张为东西方文化的交流创造了条件;东西方文化在交流中相互借鉴。

(2)犍陀罗艺术是东西方文化交融的典型例证,它既保留了传统佛教的基本特征,又吸收了希腊文化中的偶像崇拜和偶像塑造的因素,进一步丰富和发展了佛教文化。

1.两河流域与埃及相距不远,从邈远的古代起,这两地的居民就有一些断断续续的接触,也有一些文化上的交流。但这两地的文化基本上是各自独立发展起来的。导致这种状况出现的根本因素是( )

A.生产力发展水平的制约

B.民族习俗的差异

C.宗教信仰和文字的不同

D.交通工具的限制

2.波斯国王大流士一世针对帝国境内民族众多、语言文字各异的情况,下令把当时西亚流行的阿拉米语作为全国通用的官方语言,用以发布诏令。其做法的主要目的是( )

A.促进文化统一

B.保证国家政令的贯彻实施

C.加强思想控制

D.促进帝国内各民族的交融

3.波斯帝国将境内划分成二十多个行省,由行省总督统领省内的军事和民政,并尊重各地特有的文化与信仰,其举措有效地巩固了波斯的统治。波斯帝国的做法说明在文明发展的过程中( )

A.多样性与同一性是截然对立的

B.多样性和同一性可以有机结合

C.政治制度与思想文化互不影响

D.多种文明无法同时共存

4.公元前332年,亚历山大率兵攻入埃及。在其统治埃及期间,他曾模仿古埃及的法老,自称是日神阿蒙之子。其做法旨在( )

A.弘扬埃及的传统文化

B.利用埃及的信仰巩固自身统治

C.彰显对外战争的合法性

D.拉拢埃及贵族阶层以提升威望

5.下图所示为发现于甘肃嘉峪关魏晋时期墓塟砖画中的“吃烧烤”场景。据此可知,当时( )

A.丝绸之路助推不同文化交流 B.中国饮食结构发生了改变

C.西域的饮食习俗传入中原地区 D.西域社会经济得到了发展

6.“锦上添花”“丝丝入扣”等成语都是对中国古代纺织工艺的赞誉。下列对中国古代纺织业的表述正确的是( )

A.商周时期丝绸产品远销欧洲 B.唐代黄道婆改进棉纺织技术

C.汉代中国获得了“丝国”称号 D.清朝官营手工业占主导地位

7.公元2—3世纪,汉朝和罗马帝国都发生了大规模的天花、鼠疫和麻疹疫乱。两个帝国都遭受了疾病的蹂躏,人口数量急剧下降。这一事件( )

A.说明早期文明具有共同的起源 B.导致丝绸之路完全中断

C.反映出中国与西方有所交流 D.导致两个帝国分崩离析

8.罗马共和国时期的法学家通常“不事政治”,罗马帝国执政者初期授予法学家以解答权,来罗马帝国皇帝哈德良组建有法学家参与的君主顾问委员会,协助起草谕令,法学家成为官僚集团的组成部分。这一变化( )

A.有助于罗马政体转变为帝制 B.增强了罗马帝国立法专业性

C.表明了万民法以私法为核心 D.扩大了罗马法的社会基础

9.《圣经》里有诺亚之子含因为看到父亲酒后失态而受诅咒:其后代“必给他的弟兄做奴仆的奴仆”的记载。17世纪时,基督教神学家对此加以发挥,声称含后来到了北非,是非洲人的祖先。神学家的这一说法旨在( )

A.宣扬基督教中的宿命思想 B.进一步完善非洲的历史叙述

C.扩大基督教在非洲的传播 D.为奴隶制度和奴隶贸易辩护

10.下列是创作于7世纪的“武则天泛龙舟”与“唐高宗猎豹”的线描图,位于今乌兹别克斯坦的撒马尔罕大使厅北墙壁上。据此推知( )

A.古代中国政府重视海外贸易发展 B.丝绸之路的开辟有利于文化交流

C.艺术创作受宗教政治因素的影响 D.唐朝君主积极开拓海陆丝绸之路

11.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从公元前334年亚历山大大帝引兵东征,直到公元前30年罗马帝国最后完全吞并埃及,这300多年在地中海东部地区的历史上被称为希腊化时代。这时期最显著的事实,便是古希腊的文化和古代东方各国的文化因为交流融合而孕育出更为发展的文化。那些在亚历山大帝国废墟上所形成起来的各个国家,一方面具有东方的特征,另一方面又具有希腊的色彩。

——摘编自郭圣铭《世界文明史纲要》

材料二 希腊文明伴随着亚历山大的步伐也直接来到印度,两种古典文明逐渐碰撞、融合,一个重要的成果便是艺术史上的犍陀罗艺术。印度佛教原来是不崇拜偶像的,自希腊文明传入后,偶像塑造也富有希腊色彩。伴随佛教的传播,犍陀罗艺术影响了东亚、东南亚的佛教艺术。

——摘编自裔昭印《世界文化史》

(1)根据材料一,概括指出希腊化时代文化的基本特征并说明成因。

(2)根据材料二,以犍陀罗艺术为例,说明希腊化时代产生的影响。

1.答案:A

解析:生产力是社会发展的根本动力,也是社会发展水平的根本制约因素。在古代生产力发展水平低下的情况下,各地域基本上都是独立的生活单位,处于相对孤立的状态。

2.答案:B

解析:虽然大流士一世宣布把阿拉米语作为通用的官方语言,但材料并没有反映出他下令取消其他文字,其做法主要是为了保证官方文书的统一性,以保证国家政令的传达与执行。

3.答案:B

解析:波斯帝国的行省制是其文明的“同一”,尊重各地的文化与信仰是其文明的“多样”,其实践的结果证明多样性和同一性可以有机结合,正是在多样性的基础上,波斯文明得到了新的发展。

4.答案:B

解析:亚历山大“自称是日神阿蒙之子”的主要目的是拉拢埃及的社会各阶层,利用埃及人的宗教信仰来维系自身的统治。

5.答案:A

解析:从图片中可看出原属于游牧民族的风俗传播到农耕地区,这与丝绸之路助推不同民族文化交流有关,A项正确:中原王朝的人民以粟、麦、水稻为主,不是饮食结构改变,排除B;“烧烤”习俗和游牧民族有关,不一定就是西域的饮食习俗,排除C;材料强调丝绸之路助推不同文化交流,与西域社会经济是否得到发展无关,排除D。

6.答案:C

解析:本题考查古代中国手工业。汉武帝时期,张骞通西域,丝绸产品通过丝绸之路远销欧洲,中国获得“丝国”的称号,故C项正确,A项错误;元代的黄道婆改进棉纺织技术,B项错误;明代中后期,私营手工业逐渐超过官营手工业占据主导地位,排除D项。

7.答案:C

解析:材料内容与文明的起源无关,故A项错误;据材料“大规模的天花、鼠疫和麻疹疫乱。两个帝国都遭受了疾病的蹂躏,人口数量急剧下降”可知,罗马帝国与汉朝之间存在交流,故B项错误,C项正确;据材料“两个帝国都遭受了疾病的蹂躏,人口数量急剧下降”可知,传染性疾病导致了两国人口下降,并没有导致两个帝国的瓦解,故D项错误。

8.答案:B

9.答案:D

解析:审题时注意时间是17世纪。材料强调的是,神学家把受到诅咒的“含”说成是非洲人的祖先,以此来说明黑人沦为奴隶是神的旨意。故选D项。其余选项均与题干不符。

10.答案:B

解析:乌兹别克斯坦的撒马尔罕位于丝绸之路上,据材料“创作于7世纪的‘武则天泛龙舟’与‘唐高宗猎豹’”可知这反映了当时丝绸之路沿线的国家间的文化交流,故B项正确;材料反映的丝绸之路是陆上贸易通道,故排除A项;“大使厅”壁画中没有关于宗教政治因素的信息,故排除C项;材料主旨是丝路沿线的国家的交流,而不是唐朝君主积极开拓海陆丝绸之路,故排除D项。

11.答案:(1)特征:出现了兼具东西方文化特征的更为发展的文化。

成因:亚历山大的武力扩张为东西方文化的交流创造了条件;东西方文化在交流中相互借鉴。

(2)犍陀罗艺术是东西方文化交融的典型例证,它既保留了传统佛教的基本特征,又吸收了希腊文化中的偶像崇拜和偶像塑造的因素,进一步丰富和发展了佛教文化。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体