北京版七年级数学下册7.7.1《余角、补角》教学设计 (表格式)

文档属性

| 名称 | 北京版七年级数学下册7.7.1《余角、补角》教学设计 (表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-06-22 06:48:04 | ||

图片预览

文档简介

课题名称:7.7.1 余角、补角

教师姓名: 总课时:2课时 第1课时

年 级:七年级 课题名称: 7.7.1 余角、补角

(一)背景分析

课标要求、指导思想和理论依据理解余角的概念,探索并掌握同角(等角)的余角相等。《数学课程标准》建议教师“让学生在现实情景中体验和理解数学”,可见在体验中感悟数学知识是学生掌握数学知识和技能的重要途径,而只有真正对数学知识的理解和掌握才能对知识创新。

教材分析:本节课是北京出版社数学七年级第七章第四节内容,是初中数学的重要内容之一。一方面,这是在学习了角的大小比较的基础上,对角之间关系做进一步的深入和拓展;同时又为今后证明角的相等提供了依据和方法,起着承前启后的作用。

学生情况分析:知识准备分析:学生已认识了角,学习了角的定义、分类、度量等知识为本章的学习做好了铺垫。学生情况分析:学生学习缺乏主动性,独立思维能力较差,但能在教师引导下低起点、小步距进行探究。整体逻辑思维能力正在从经验型逐步向理论型转变。

(二)教学目标

根据课标的要求,综合教材和我班学生的特点,确定本节课的教学目标:1、知识与技能:(1)理解余角的概念。(2)知道互为余角主要反映的是角的数量关系,而不是位置关系。(3)经过对两角大小的分析,归纳,发现同角(等角)的余角相等。2、过程与方法:进一步提高学生的抽象概括能力,学会简单的逻辑推理,并能对问题的结论进行合理的猜想。3、情感态度与价值观:体会观察、归纳、推理对数学知识中获取数学猜想和论证的重要作用,初步数学中推理的严谨性和结论的确定性,能在独立思考和小组交流中获益。

(三)教学重难点

重点:理解余角概念。难点:探索并掌握同角(等角)的余角相等的性质。

(四)教法学法

自主探究、合作交流与教师引导相结合。

(五)教学手段

教学手段:采用多媒体课件辅助教学,增加课堂容量,提高教学效果。

(六)教学过程

教 学环 节 教师活动 学生活动 设计意图

情 境引 入 现有三个角: ∠1=20°、∠2=70°、∠3=45°求任意两角之和?(∠1+∠2=90°,∠1+∠3=65°,∠2+∠3=115°)你认为那两个角的和特殊呢? 学生思考,并回答。 通过任意两角的计算,引出今天所要讲的内容。

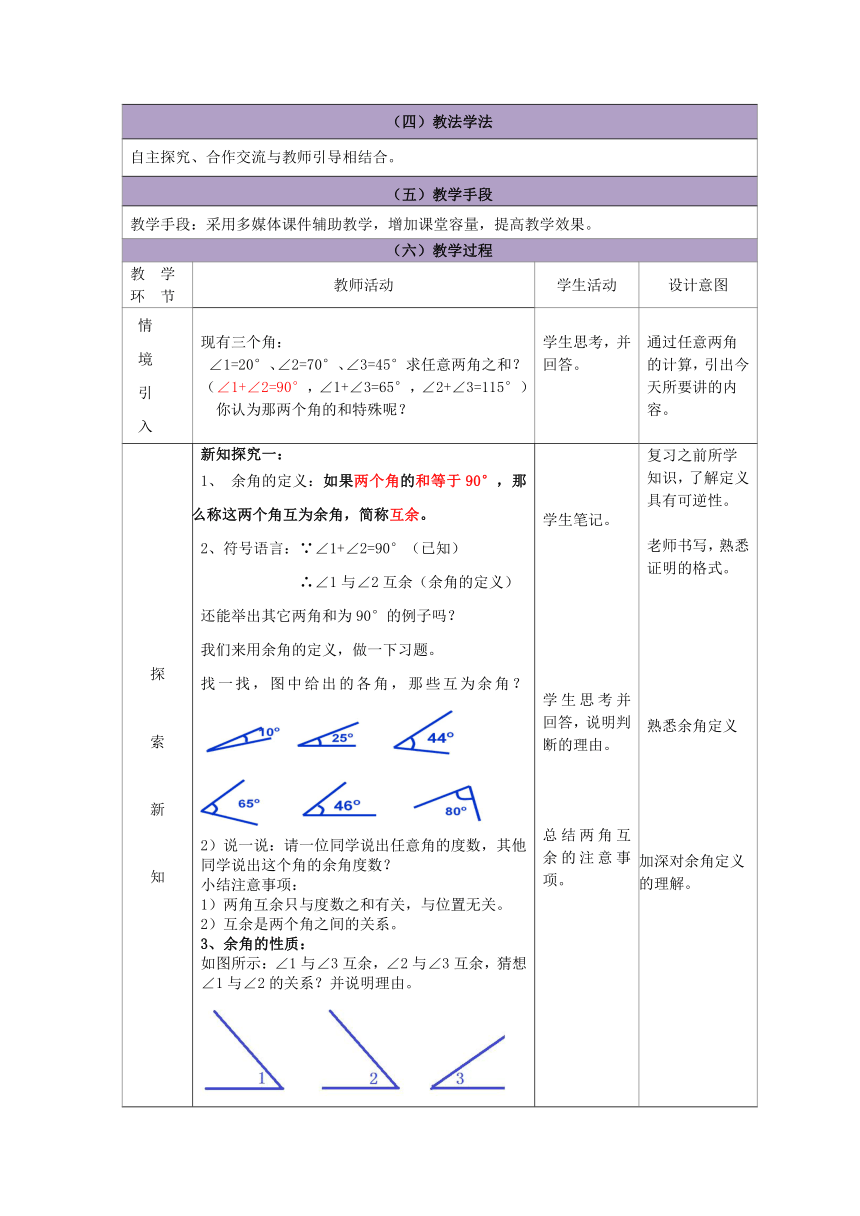

探索新知探索新知 新知探究一:余角的定义:如果两个角的和等于90°,那么称这两个角互为余角,简称互余。2、符号语言:∵∠1+∠2=90°(已知)∴∠1与∠2互余(余角的定义)还能举出其它两角和为90°的例子吗? 我们来用余角的定义,做一下习题。找一找,图中给出的各角,那些互为余角?2)说一说:请一位同学说出任意角的度数,其他同学说出这个角的余角度数?小结注意事项:1)两角互余只与度数之和有关,与位置无关。2)互余是两个角之间的关系。3、余角的性质:如图所示:∠1与∠3互余,∠2与∠3互余,猜想∠1与∠2的关系?并说明理由。小组分工合作探索交流,书写证明格式。 解:∵∠1,∠3互余(已知)∴∠1+∠3=90°(余角定义)∴∠1=90°-∠3(等量减等量,差相等)∵∠2与∠3互余(已知)∴∠2+∠3=90°(余角定义)∴∠2=90°-∠3(等量减等量,差相等)∴∠1=∠2(等量代换)用语言描述出来:同角的余角相等。如图所示:∠1与∠3互余,∠2与∠4互余,且∠3=∠4,猜想∠1与∠2的关系?并说明理由。 小组合作探究,书写证明格式。用语言描述出来:等角的余角相等。综上可知:同角(等角)的余角相等。 学生笔记。学生思考并回答,说明判断的理由。总结两角互余的注意事项。学生证明,小组讨论,集体书写证明格式。学生观察思考,总结余角的性质。 复习之前所学知识,了解定义具有可逆性。老师书写,熟悉证明的格式。熟悉余角定义加深对余角定义的理解。熟悉几何证明的书写格式。提高逻辑推理能力。

课 堂小 结 通过这节课的学习,你有什么收获或体会,和同伴说一说。 小结、反思。 养成反思意识,通过小结提升认识.

布 置作 业 导学:学案 完成作业

(七)板书设计

7.71 余角、补角一、余角余角的定义:如果两个角的和等于90°,那么称这两个角互为余角,简称互余。 符号语言:∵∠1+∠2=90°(已知) ∴∠1与∠2互余(余角的定义) 3、余角的性质:同角(等角)的余角相等4、符号语言:∵∠1+∠3=90°,∠2+∠3=90°(已知) ∵∠1+∠3=90°,∠2+∠4=90°,∠3=∠4(已知) ∴∠1=∠2(同角的余角相等) ∴∠1=∠2(等角的余角相等)

(八)课后反思

新课标下的数学教学需要教师组织大量的数学活动,让学生体会知识的产生发展过程。结合学生特点,发挥学生的主动性和创造性,使学生扩大视野,动手动脑,增长才干,发挥志趣和特长,丰富精神生活,增进身心健康。新课标下的数学教学只靠传统的粉笔加黑板是无法达到要求的。有许多图片、图像需要多媒体展示。在教学中我借助多媒体辅助教学,特别直观、形象,从中不需要教师多语言学生就可以自己感悟到数学知识。数学课堂是常被人认为比较枯燥、乏味和缺乏激情的,因此,只有充分发挥学生的主观能动性,让学生体会到数学的乐趣,走近数学,感悟数学,才会有主动学习数学,努力去探究未知世界。也只有教师随着社会的进步,不断改变不适应社会的方方面面,培养学生敢于求异,勇于创新的气魄,自主探究,发现问题,解决问题的能力,才能培养学生的创新能力。总之,在教学过程中,学生感悟数学,创新能力的培养是多方位的,既需要教师的主导,也需要学生的主体,只有师生共同的配合下,才能教学相长。

教师姓名: 总课时:2课时 第1课时

年 级:七年级 课题名称: 7.7.1 余角、补角

(一)背景分析

课标要求、指导思想和理论依据理解余角的概念,探索并掌握同角(等角)的余角相等。《数学课程标准》建议教师“让学生在现实情景中体验和理解数学”,可见在体验中感悟数学知识是学生掌握数学知识和技能的重要途径,而只有真正对数学知识的理解和掌握才能对知识创新。

教材分析:本节课是北京出版社数学七年级第七章第四节内容,是初中数学的重要内容之一。一方面,这是在学习了角的大小比较的基础上,对角之间关系做进一步的深入和拓展;同时又为今后证明角的相等提供了依据和方法,起着承前启后的作用。

学生情况分析:知识准备分析:学生已认识了角,学习了角的定义、分类、度量等知识为本章的学习做好了铺垫。学生情况分析:学生学习缺乏主动性,独立思维能力较差,但能在教师引导下低起点、小步距进行探究。整体逻辑思维能力正在从经验型逐步向理论型转变。

(二)教学目标

根据课标的要求,综合教材和我班学生的特点,确定本节课的教学目标:1、知识与技能:(1)理解余角的概念。(2)知道互为余角主要反映的是角的数量关系,而不是位置关系。(3)经过对两角大小的分析,归纳,发现同角(等角)的余角相等。2、过程与方法:进一步提高学生的抽象概括能力,学会简单的逻辑推理,并能对问题的结论进行合理的猜想。3、情感态度与价值观:体会观察、归纳、推理对数学知识中获取数学猜想和论证的重要作用,初步数学中推理的严谨性和结论的确定性,能在独立思考和小组交流中获益。

(三)教学重难点

重点:理解余角概念。难点:探索并掌握同角(等角)的余角相等的性质。

(四)教法学法

自主探究、合作交流与教师引导相结合。

(五)教学手段

教学手段:采用多媒体课件辅助教学,增加课堂容量,提高教学效果。

(六)教学过程

教 学环 节 教师活动 学生活动 设计意图

情 境引 入 现有三个角: ∠1=20°、∠2=70°、∠3=45°求任意两角之和?(∠1+∠2=90°,∠1+∠3=65°,∠2+∠3=115°)你认为那两个角的和特殊呢? 学生思考,并回答。 通过任意两角的计算,引出今天所要讲的内容。

探索新知探索新知 新知探究一:余角的定义:如果两个角的和等于90°,那么称这两个角互为余角,简称互余。2、符号语言:∵∠1+∠2=90°(已知)∴∠1与∠2互余(余角的定义)还能举出其它两角和为90°的例子吗? 我们来用余角的定义,做一下习题。找一找,图中给出的各角,那些互为余角?2)说一说:请一位同学说出任意角的度数,其他同学说出这个角的余角度数?小结注意事项:1)两角互余只与度数之和有关,与位置无关。2)互余是两个角之间的关系。3、余角的性质:如图所示:∠1与∠3互余,∠2与∠3互余,猜想∠1与∠2的关系?并说明理由。小组分工合作探索交流,书写证明格式。 解:∵∠1,∠3互余(已知)∴∠1+∠3=90°(余角定义)∴∠1=90°-∠3(等量减等量,差相等)∵∠2与∠3互余(已知)∴∠2+∠3=90°(余角定义)∴∠2=90°-∠3(等量减等量,差相等)∴∠1=∠2(等量代换)用语言描述出来:同角的余角相等。如图所示:∠1与∠3互余,∠2与∠4互余,且∠3=∠4,猜想∠1与∠2的关系?并说明理由。 小组合作探究,书写证明格式。用语言描述出来:等角的余角相等。综上可知:同角(等角)的余角相等。 学生笔记。学生思考并回答,说明判断的理由。总结两角互余的注意事项。学生证明,小组讨论,集体书写证明格式。学生观察思考,总结余角的性质。 复习之前所学知识,了解定义具有可逆性。老师书写,熟悉证明的格式。熟悉余角定义加深对余角定义的理解。熟悉几何证明的书写格式。提高逻辑推理能力。

课 堂小 结 通过这节课的学习,你有什么收获或体会,和同伴说一说。 小结、反思。 养成反思意识,通过小结提升认识.

布 置作 业 导学:学案 完成作业

(七)板书设计

7.71 余角、补角一、余角余角的定义:如果两个角的和等于90°,那么称这两个角互为余角,简称互余。 符号语言:∵∠1+∠2=90°(已知) ∴∠1与∠2互余(余角的定义) 3、余角的性质:同角(等角)的余角相等4、符号语言:∵∠1+∠3=90°,∠2+∠3=90°(已知) ∵∠1+∠3=90°,∠2+∠4=90°,∠3=∠4(已知) ∴∠1=∠2(同角的余角相等) ∴∠1=∠2(等角的余角相等)

(八)课后反思

新课标下的数学教学需要教师组织大量的数学活动,让学生体会知识的产生发展过程。结合学生特点,发挥学生的主动性和创造性,使学生扩大视野,动手动脑,增长才干,发挥志趣和特长,丰富精神生活,增进身心健康。新课标下的数学教学只靠传统的粉笔加黑板是无法达到要求的。有许多图片、图像需要多媒体展示。在教学中我借助多媒体辅助教学,特别直观、形象,从中不需要教师多语言学生就可以自己感悟到数学知识。数学课堂是常被人认为比较枯燥、乏味和缺乏激情的,因此,只有充分发挥学生的主观能动性,让学生体会到数学的乐趣,走近数学,感悟数学,才会有主动学习数学,努力去探究未知世界。也只有教师随着社会的进步,不断改变不适应社会的方方面面,培养学生敢于求异,勇于创新的气魄,自主探究,发现问题,解决问题的能力,才能培养学生的创新能力。总之,在教学过程中,学生感悟数学,创新能力的培养是多方位的,既需要教师的主导,也需要学生的主体,只有师生共同的配合下,才能教学相长。

同课章节目录

- 第四章 一元一次不等式和一元一次不等式组

- 4.1 不等式

- 4.2 不等式的基本性质

- 4.3 不等式的解集

- 4.4 一元一次不等式及其解法

- 4.5 一元一次不等式组及其解法

- 第五章 二元一次方程组

- 5.1 二元一次方程和它的解

- 5.2 二元一次方程组和它的解

- 5.3 用代入消元法解二元一次方程组

- 5.4 用加减消元法解二元一次方程组

- *5.5 三元一次方程组

- 5.6 二元一次方程组的应用

- 第六章 整式的运算

- 6.1 整式的加减法

- 6.2 幂的运算

- 6.3 整式的乘法

- 6.4 乘法公式

- 6.5 整式的除法

- 第七章 观察、猜想与证明

- 7.1 观察

- 7.2 实验

- 7.3 归纳

- 7.4 类比

- 7.5 猜想

- 7.6 证明

- 7.7 几种简单几何图形及其推理

- 第八章 因式分解

- 8.1 因式分解

- 8.2 提公因式法

- 8.3 公式法

- 第九章 数据的收集与表示

- 9.1 总体与样本

- 9.2 数据的收集与整理

- 9.3 数据的表示——扇形统计图

- 9.4 用计算机绘制统计图

- 9.5 平均数

- 9.6 众数和中位数