2022-2023学年统编版高中语文必修上册 14.1《故都的秋》教案

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 14.1《故都的秋》教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-21 21:37:29 | ||

图片预览

文档简介

《故都的秋》教学设计

教学目标:

1.感受文章独特的语言 “腔调”,发现句式上的特点。

2. 初步懂得文章的语言表达风格等是为作者的表达需要服务的。

3. 感受汉语言文字的独特魅力,培养学生对汉语言文字的热爱之情。

教学重难点:

重点:引导学生对故都秋景描述部分的多角度概括与多角度品读。掌握情景交融的写法

难点:体会作者对故都秋的赞美之情以及文中流露出的悲凉、落寞之音。

学情分析:

高中一年级的学生,对散文并不陌生,感受过散文的语言美、意境美,而且大部分同学也能说出散文“形散而神不散”的特点,但学生的能力主要还停留在初读和泛读上,思维能力和审美能力仍在形成之中,需要教师的引导与指点。

学习方式:

默读、朗读,讨论,比较阅读

教学课时:1课时

教学过程:

一、问题导入

1.作者认为北国之秋的特点是什么?

——清、静、悲凉

2.你通过郁达夫的文字感受到的北国之秋的特点是什么?

二、品味语言

(一)朗读

1.教师朗读课文1、2自然段。

2.学生自由朗读1、2自然段。

(二)改写、讨论

1.改写示例

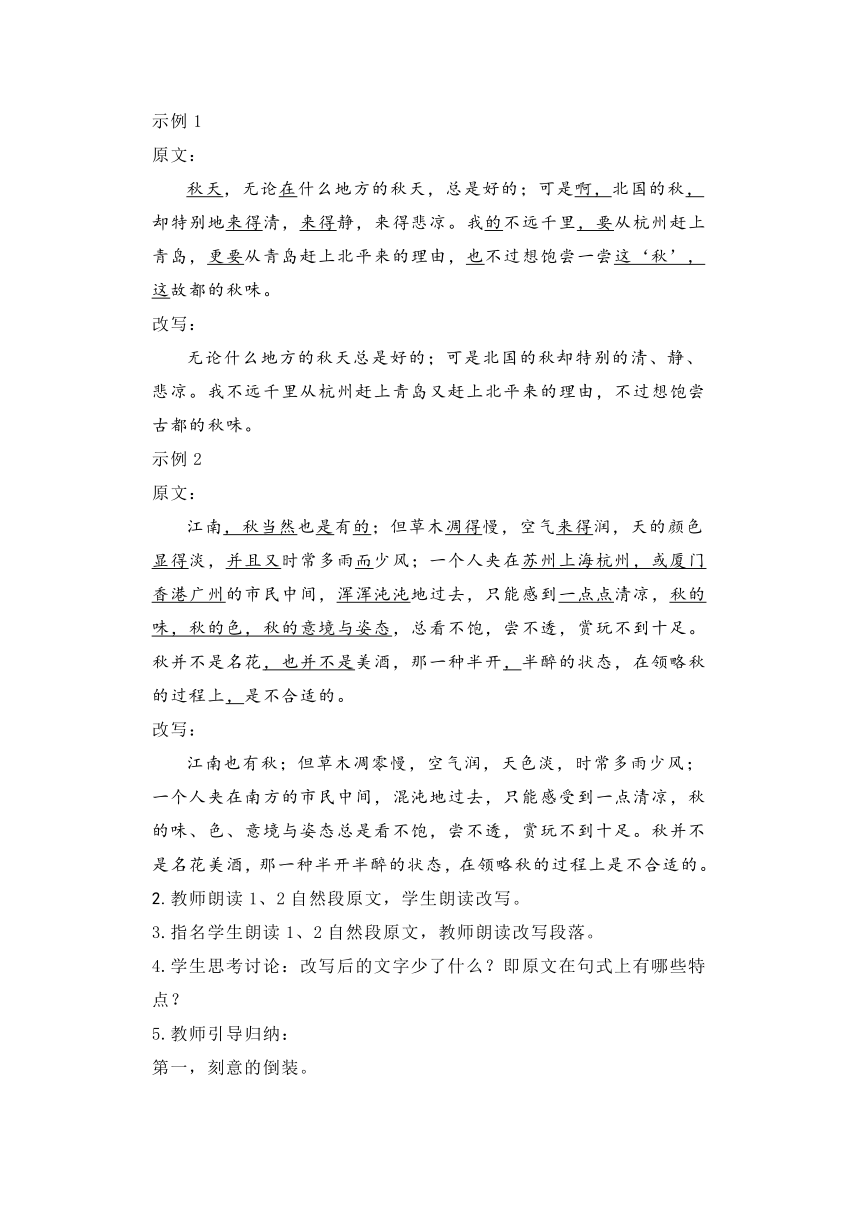

示例1

原文:

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味。

改写:

无论什么地方的秋天总是好的;可是北国的秋却特别的清、静、悲凉。我不远千里从杭州赶上青岛又赶上北平来的理由,不过想饱尝古都的秋味。

示例2

原文:

江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,浑浑沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开,半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

改写:

江南也有秋;但草木凋零慢,空气润,天色淡,时常多雨少风;一个人夹在南方的市民中间,混沌地过去,只能感受到一点清凉,秋的味、色、意境与姿态总是看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花美酒,那一种半开半醉的状态,在领略秋的过程上是不合适的。

2.教师朗读1、2自然段原文,学生朗读改写。

3.指名学生朗读1、2自然段原文,教师朗读改写段落。

4.学生思考讨论:改写后的文字少了什么?即原文在句式上有哪些特点?

5.教师引导归纳:

第一,刻意的倒装。

第二,刻意的重复、排比。

第三,可有可无的虚词。

第四,可断可不断的句子、可用可不用的标点。

6.作用

(1)比较朗读,教师与学生配合,一句原文、一句改写,对比朗读。

(2)体会效果。

(3)归纳:延缓语言节奏,形成“缓慢悠闲”的语言腔调,与北国之秋“清、静、悲凉”的内在气质相吻合。

(三)比较阅读

1.

(1)《安塞腰鼓》课后练习一:

这篇文章运用大量短句,来营造激越的气氛。反复朗读全文,注意句与句、段与段之间的联系,读出文章的气势。

(2)《安塞腰鼓》选文

好一个痛快了山河、蓬勃了想象力的安塞腰鼓!

愈捶愈烈!形体成了沉重而又纷飞的思绪!

愈捶愈烈!思绪中不存任何隐秘!

愈捶愈烈!痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在舞姿和鼓点中,交织!旋转!凝聚!升华!人,成了茫茫一片;声,成了茫茫一片……

(3)短句、感叹号:节奏快、力度大。

2.

(1)《安塞腰鼓》课后练习三:

本文大量使用了排比和反复的修辞方法,语言气势充沛,节奏鲜明,感情强烈。

(2)《安塞腰鼓》选文

骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。

这腰鼓,使冰冷的空气立即变得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。

后生们的胳膊、腿、全身,有力地搏击着,急速地搏击着,大起大落地搏击着。它震撼着你,烧灼着你,威逼着你。

(3)问题:同是排比,《故都的秋》的排比与《安塞腰鼓》有什么不同?

参考:《安塞腰鼓》中的排比,选用力度大、强度大、富有动感的词语,构成递进式的排比,在排比中加强了动感,语言气势充沛,节奏鲜明,感情强烈。

《故都的秋》中的排比,选用平和、轻柔的词语,构成并列式的排比,在排比中延缓了语言的节奏,更显舒缓。

3. 《安塞腰鼓》运用短句、排比,形成“紧迫急促”的语言腔调,表现安塞腰鼓的豪放壮观。

三、总结

1.汉语是优美的语言,不仅“一字一句总关情”,哪怕是一个标点、一种句式,也能表情达意,所以我们要热爱我们的母语。

2.语言的形式和内容。语言不仅有内容,也有形式,而且形式同样重要,内容和形式是一致的,甚至可以说形式即内容。所以,我们在阅读鉴赏和写作实践中要关注对语言形式的修辞。

四、课后作业

从你以前的作文中选出一个段落,进行改写、重写。试着在句式上有所“修辞”,营造语言的“腔调”。

教学目标:

1.感受文章独特的语言 “腔调”,发现句式上的特点。

2. 初步懂得文章的语言表达风格等是为作者的表达需要服务的。

3. 感受汉语言文字的独特魅力,培养学生对汉语言文字的热爱之情。

教学重难点:

重点:引导学生对故都秋景描述部分的多角度概括与多角度品读。掌握情景交融的写法

难点:体会作者对故都秋的赞美之情以及文中流露出的悲凉、落寞之音。

学情分析:

高中一年级的学生,对散文并不陌生,感受过散文的语言美、意境美,而且大部分同学也能说出散文“形散而神不散”的特点,但学生的能力主要还停留在初读和泛读上,思维能力和审美能力仍在形成之中,需要教师的引导与指点。

学习方式:

默读、朗读,讨论,比较阅读

教学课时:1课时

教学过程:

一、问题导入

1.作者认为北国之秋的特点是什么?

——清、静、悲凉

2.你通过郁达夫的文字感受到的北国之秋的特点是什么?

二、品味语言

(一)朗读

1.教师朗读课文1、2自然段。

2.学生自由朗读1、2自然段。

(二)改写、讨论

1.改写示例

示例1

原文:

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味。

改写:

无论什么地方的秋天总是好的;可是北国的秋却特别的清、静、悲凉。我不远千里从杭州赶上青岛又赶上北平来的理由,不过想饱尝古都的秋味。

示例2

原文:

江南,秋当然也是有的;但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,浑浑沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开,半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

改写:

江南也有秋;但草木凋零慢,空气润,天色淡,时常多雨少风;一个人夹在南方的市民中间,混沌地过去,只能感受到一点清凉,秋的味、色、意境与姿态总是看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花美酒,那一种半开半醉的状态,在领略秋的过程上是不合适的。

2.教师朗读1、2自然段原文,学生朗读改写。

3.指名学生朗读1、2自然段原文,教师朗读改写段落。

4.学生思考讨论:改写后的文字少了什么?即原文在句式上有哪些特点?

5.教师引导归纳:

第一,刻意的倒装。

第二,刻意的重复、排比。

第三,可有可无的虚词。

第四,可断可不断的句子、可用可不用的标点。

6.作用

(1)比较朗读,教师与学生配合,一句原文、一句改写,对比朗读。

(2)体会效果。

(3)归纳:延缓语言节奏,形成“缓慢悠闲”的语言腔调,与北国之秋“清、静、悲凉”的内在气质相吻合。

(三)比较阅读

1.

(1)《安塞腰鼓》课后练习一:

这篇文章运用大量短句,来营造激越的气氛。反复朗读全文,注意句与句、段与段之间的联系,读出文章的气势。

(2)《安塞腰鼓》选文

好一个痛快了山河、蓬勃了想象力的安塞腰鼓!

愈捶愈烈!形体成了沉重而又纷飞的思绪!

愈捶愈烈!思绪中不存任何隐秘!

愈捶愈烈!痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在舞姿和鼓点中,交织!旋转!凝聚!升华!人,成了茫茫一片;声,成了茫茫一片……

(3)短句、感叹号:节奏快、力度大。

2.

(1)《安塞腰鼓》课后练习三:

本文大量使用了排比和反复的修辞方法,语言气势充沛,节奏鲜明,感情强烈。

(2)《安塞腰鼓》选文

骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。

这腰鼓,使冰冷的空气立即变得燥热了,使恬静的阳光立即变得飞溅了,使困倦的世界立即变得亢奋了。

后生们的胳膊、腿、全身,有力地搏击着,急速地搏击着,大起大落地搏击着。它震撼着你,烧灼着你,威逼着你。

(3)问题:同是排比,《故都的秋》的排比与《安塞腰鼓》有什么不同?

参考:《安塞腰鼓》中的排比,选用力度大、强度大、富有动感的词语,构成递进式的排比,在排比中加强了动感,语言气势充沛,节奏鲜明,感情强烈。

《故都的秋》中的排比,选用平和、轻柔的词语,构成并列式的排比,在排比中延缓了语言的节奏,更显舒缓。

3. 《安塞腰鼓》运用短句、排比,形成“紧迫急促”的语言腔调,表现安塞腰鼓的豪放壮观。

三、总结

1.汉语是优美的语言,不仅“一字一句总关情”,哪怕是一个标点、一种句式,也能表情达意,所以我们要热爱我们的母语。

2.语言的形式和内容。语言不仅有内容,也有形式,而且形式同样重要,内容和形式是一致的,甚至可以说形式即内容。所以,我们在阅读鉴赏和写作实践中要关注对语言形式的修辞。

四、课后作业

从你以前的作文中选出一个段落,进行改写、重写。试着在句式上有所“修辞”,营造语言的“腔调”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读