陕西省铜川市第一中学2021-2022学年高一下学期期中考试历史试卷(Word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省铜川市第一中学2021-2022学年高一下学期期中考试历史试卷(Word版,含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 154.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-06-23 07:24:38 | ||

图片预览

文档简介

铜川市一中2021-2022学年度第二学期高一年级(2024届)期中考试历史试题

一、选择题

1. 春秋战国时期是我国历史发展的重要时期,下列经济现象最早出现于这一时期的是

A. 铁犁牛耕/草市/私营纺织作坊

B. 男耕女织/盐铁官营/棉纺织业

C 铁质农具/小农经济/重农抑商

D. 精耕细作/重农抑商/丝绸外贸

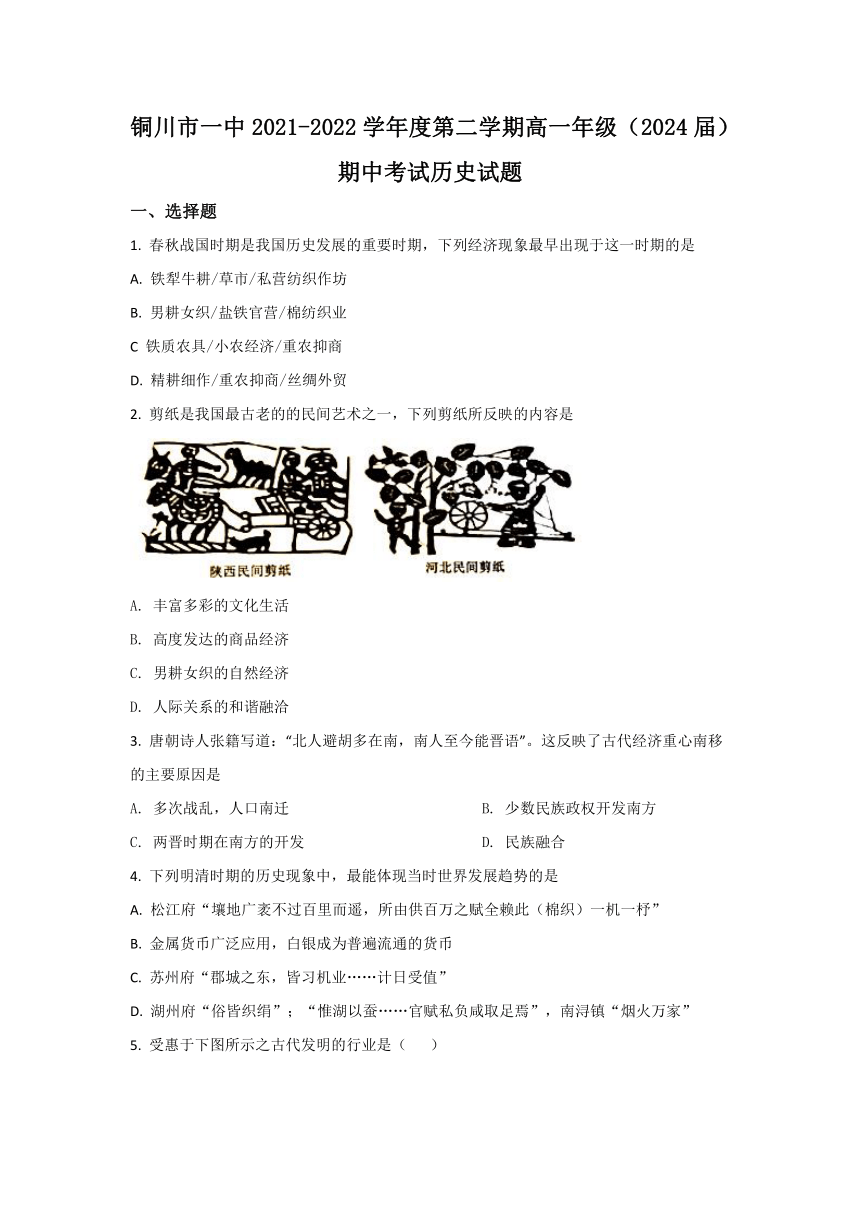

2. 剪纸是我国最古老的的民间艺术之一,下列剪纸所反映的内容是

A. 丰富多彩的文化生活

B. 高度发达的商品经济

C. 男耕女织的自然经济

D. 人际关系的和谐融洽

3. 唐朝诗人张籍写道:“北人避胡多在南,南人至今能晋语”。这反映了古代经济重心南移的主要原因是

A. 多次战乱,人口南迁 B. 少数民族政权开发南方

C. 两晋时期在南方的开发 D. 民族融合

4. 下列明清时期的历史现象中,最能体现当时世界发展趋势的是

A. 松江府“壤地广袤不过百里而遥,所由供百万之赋全赖此(棉织)一机一杼”

B. 金属货币广泛应用,白银成为普遍流通的货币

C. 苏州府“郡城之东,皆习机业……计日受值”

D. 湖州府“俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”,南浔镇“烟火万家”

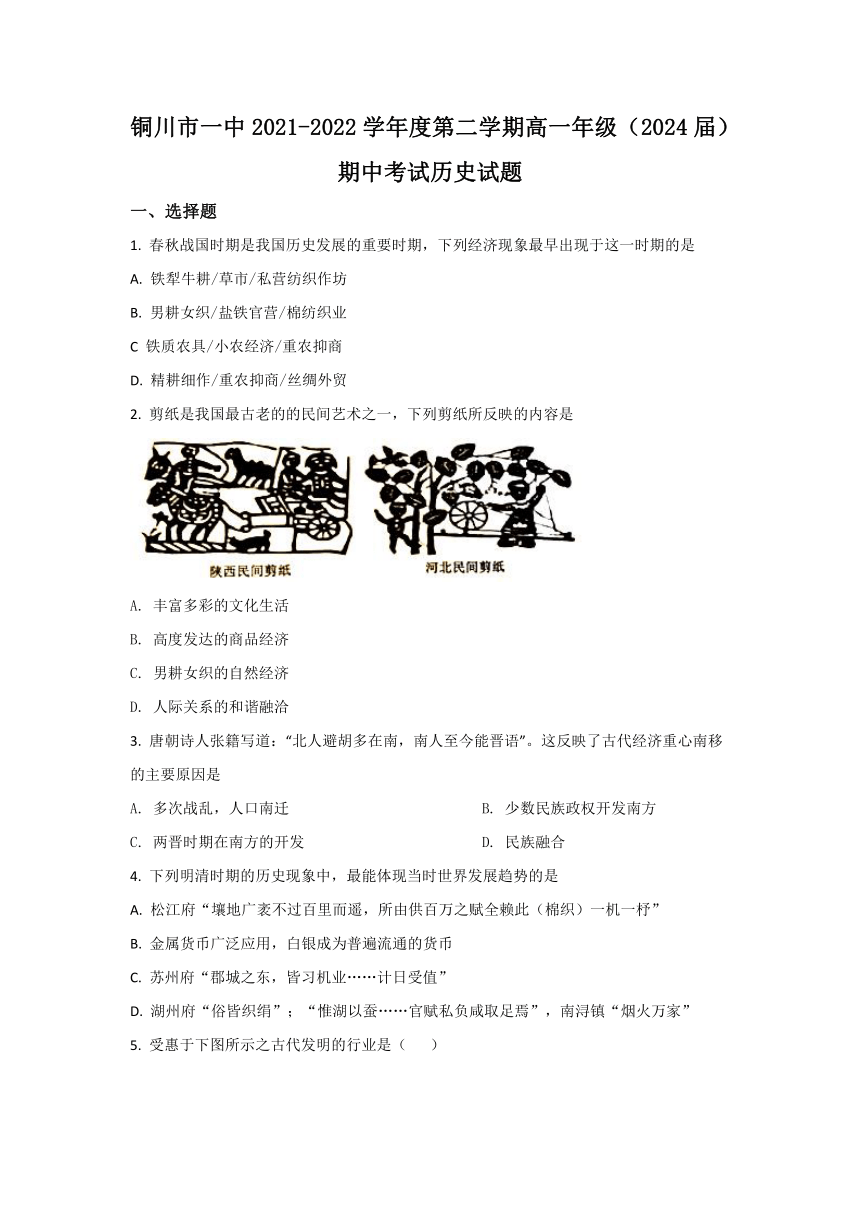

5. 受惠于下图所示之古代发明的行业是( )

A. 农业

B. 纺织业

C. 冶铁业

D. 陶瓷业

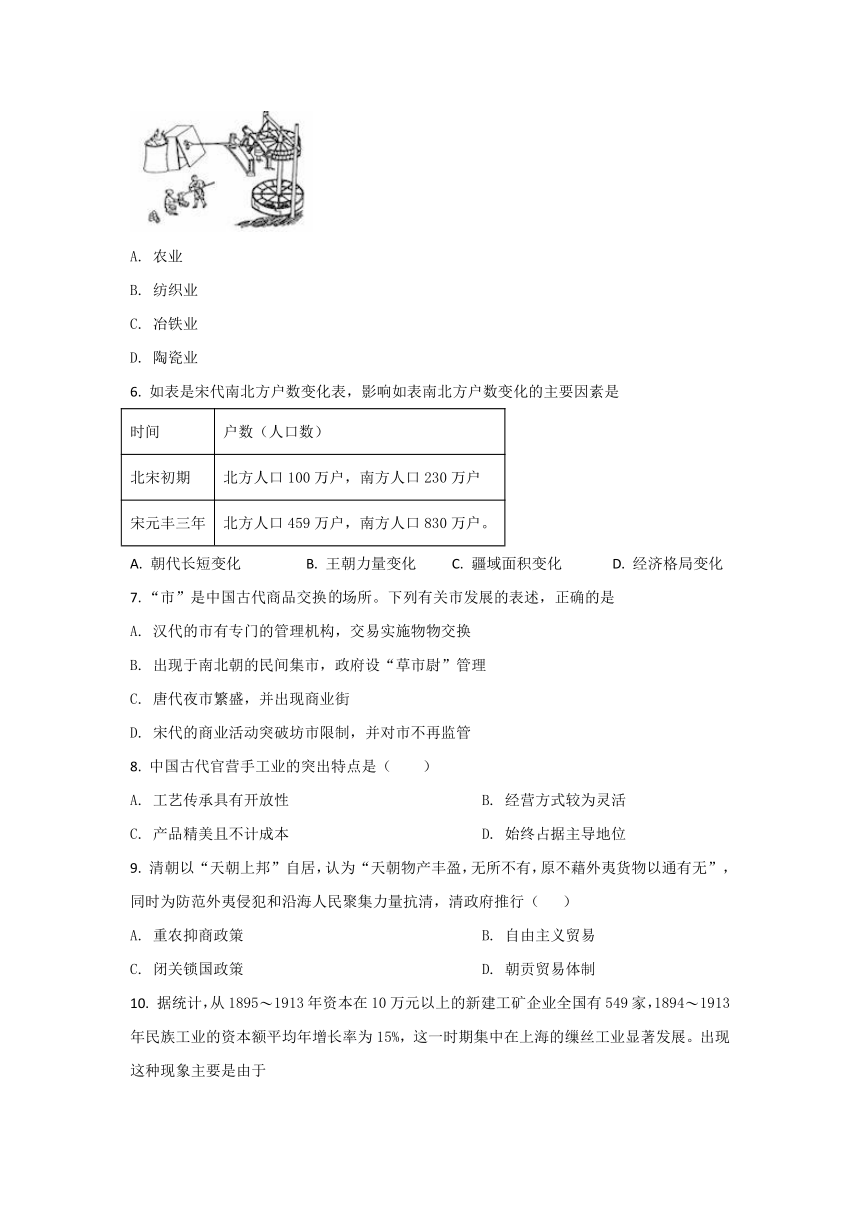

6. 如表是宋代南北方户数变化表,影响如表南北方户数变化的主要因素是

时间 户数(人口数)

北宋初期 北方人口100万户,南方人口230万户

宋元丰三年 北方人口459万户,南方人口830万户。

A. 朝代长短变化 B. 王朝力量变化 C. 疆域面积变化 D. 经济格局变化

7. “市”是中国古代商品交换场所。下列有关市发展的表述,正确的是

A. 汉代的市有专门的管理机构,交易实施物物交换

B. 出现于南北朝的民间集市,政府设“草市尉”管理

C. 唐代夜市繁盛,并出现商业街

D. 宋代的商业活动突破坊市限制,并对市不再监管

8. 中国古代官营手工业的突出特点是( )

A. 工艺传承具有开放性 B. 经营方式较为灵活

C. 产品精美且不计成本 D. 始终占据主导地位

9. 清朝以“天朝上邦”自居,认为“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无”,同时为防范外夷侵犯和沿海人民聚集力量抗清,清政府推行( )

A. 重农抑商政策 B. 自由主义贸易

C. 闭关锁国政策 D. 朝贡贸易体制

10. 据统计,从1895 1913年资本在10万元以上的新建工矿企业全国有549家,1894 1913年民族工业的资本额平均年增长率为15%,这一时期集中在上海的缫丝工业显著发展。出现这种现象主要是由于

A. 西方列强对华资本输出明显减少 B. 爱国华侨大量投资民族工业

C. 清政府放宽了对民间设厂限制 D. 反帝爱国运动抵制外国商品

11. 第二次世界大战后的中国市场已到了“无货不美,有美皆备”的地步。据统计,上海、天津各大公司的美货已分别占到全部货物的50%以上。下列与此现象无关的是

A. 《中美友好通商航海条约》的签订 B. 美国对中国的经济侵略

C. 欧洲列强暂时放松对中国的经济侵略 D. 民族工业发展陷入困境

12. 光绪朝以前,中国进口商品以鸦片为主,出口商品以茶叶.瓷器等商品为大宗。第二次鸦片战争后,棉纺织成品进口增长,丝茶出口比重下降,其他作为原材料的农副产品出口大量增长。这一变化说明

A. 中国日益成为西方各国的商品倾销地和原料产地

B. 西方在工业革命后开始由商品输出转变为资本输出

C. 中国吸食鸦片的人口日益减少

D. 西方棉纺织成品质量日益变好

13. 1912—1919年,民族资本主义经济发展出现了“短暂的春天”。这一时期民族工业发展的基本状况是

A. 面粉业是当时中国第一大工业

B. 形成了独立完整的工业体系

C. 轻工业比重大,重工业基础薄弱

D. 只受到本国封建主义的压迫

14. 1877—1889年,英国太古、怡和,美国旗昌等轮船公司与轮船招商局展开了激烈的竞争。最终旗昌公司破产,太古、怡和公司不得不与招商局达成协议。这说明洋务运动

A. 一定程度上抵制了外国经济侵略

B. 实现了“师夷长技以自强”的强国目标

C 将外商企业彻底挤出了中国市场

D. 改变了中国半殖民地半封建社会的性质

15. 据统计从1934年1月到10月,设在上海的外国银行向国外运出白银2.35亿元,1934年10月国民政府开始征收白银出口税,但白银的走私进一步剧增,1935年仅白银向国外走私额就在1.5亿至2.3亿之间。这种现象出现的原因是

A. 中国的对外贸易处于出超

B. 全球性经济危机的影响

C. 国民政府币制改革不彻底

D. 官僚资本大肆聚敛财富

16. 抗战时期,国统区的工业中心重庆,仅1943年停产的工厂近三分之一,炼铁厂停产超过四分之三。造成这一现象重要因素是

A. 侵华战争的破坏 B. 自然经济的束缚

C. 自然资源的贫乏 D. 官僚资本的压榨

17. 严志才评“国民经济建设运动”指出:到1936年,帝国主义在华资本已达42.8亿多美元,控制了中国生铁产量的96.8%,原煤产量的55.7%,发电量的55%,棉布产量的64%,1937年,帝国主义直接和控制经营的铁路已占总里程的90.7%。材料反映了

A. 国民经济建设运动取得显著成效 B. 中国已融入资本主义市场

C. 帝国主义控制了中国的经济命脉 D. 官僚资本兴起并日益膨胀

18. 40年前,深圳只不过是一个靠近香港边界的小渔村,今日深圳已成为中国最年轻的新兴城市,全世界最大的制造业中心。深圳快速发展的最主要原因是

A. 毗临港澳

B. 政策扶持

C. 科技领先

D. 资源丰富

19. 改革开放后农村的民谣:“过去是喊破嗓子打烂钟,出工最早九点钟。现在不用队长叫一声,上工天不明,收工点着灯”。这一现象反映了当时

A. 经营和分配方式变化 B. 生产资料所有制的变化

C. 农村生产工具的改变 D. 农业合作化运动的发展

20. 中共十一届三中全会召开以后,家庭联产承包责任制在全国各地逐步推广开来。到1983年,我国农业总产值年均增长率近8%,农民收入明显增加。这在根本上说明,农村经济体制改革

A. 改变了生产资料所有制性质 B. 适应了生产力水平

C. 推动了城市的经济体制改革 D. 取得了明显的成效

21. 一位英国记者在参观了某个炼钢点后说:“这里草草建成4个奇形怪状的鼓风炉……人们有的用筐抬炉石,有的给炉子添火……有的用手推车运原料——不过在我看来从炉底掏出的成品,看上去和从炉顶倒进去的一样”。材料所反映的事件

A. 成为探索社会主义建设道路的典范

B. 追求分配环节的绝对平均主义

C. 推动了生产资料所有制的深刻变革

D. 严重破坏了当时的社会生产力

22. 1979年东设想划一个地方出来,摘改革开放,然后全面推开。邓小平很赞成,说:“还是叫特区好,陕宁开始就叫特区咖!中央没有钱,可以给些政策,你们自己去搞,出条血路来!”从上文中可以看出,特区“特殊性”的实质是

A. 大力扶持非公有制经济

B. 采用特殊的政治体制

C. 变破计划经济体制限制

D. 发挥国有经济的作用

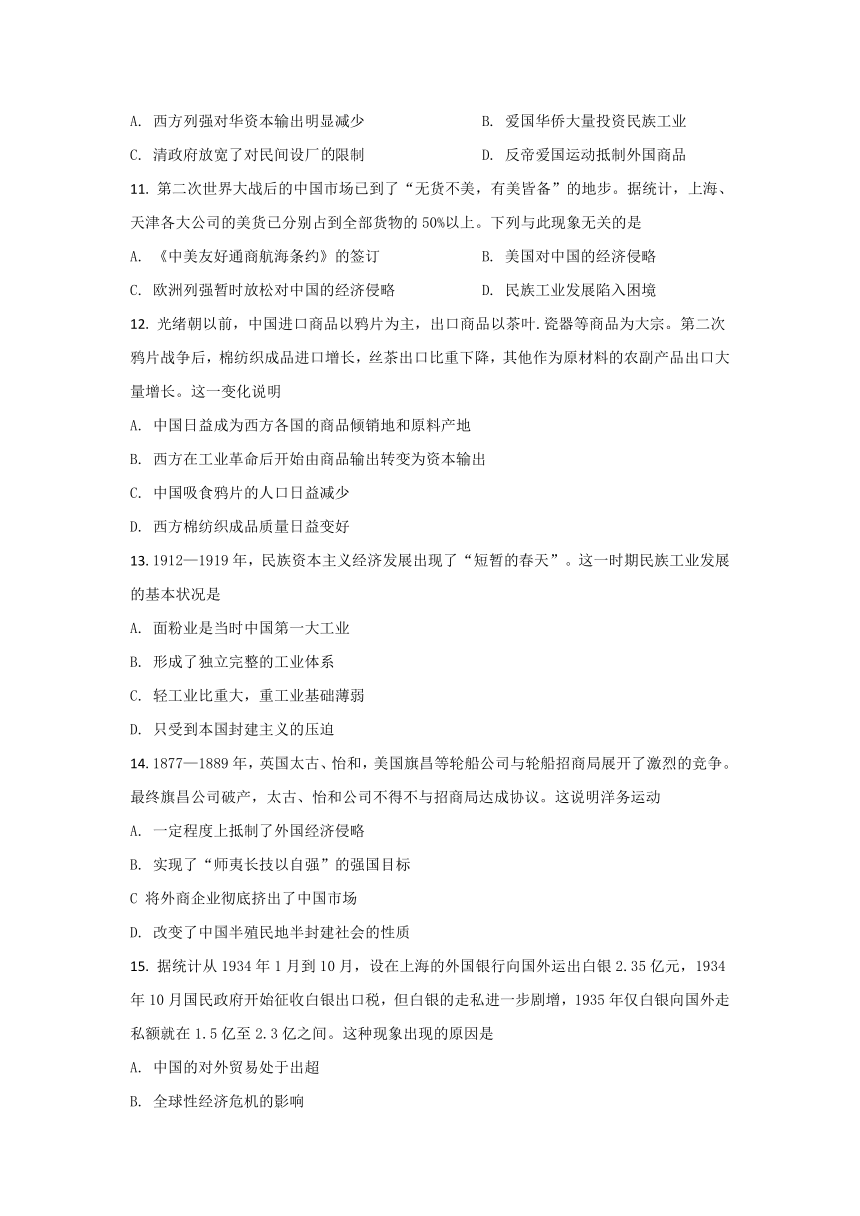

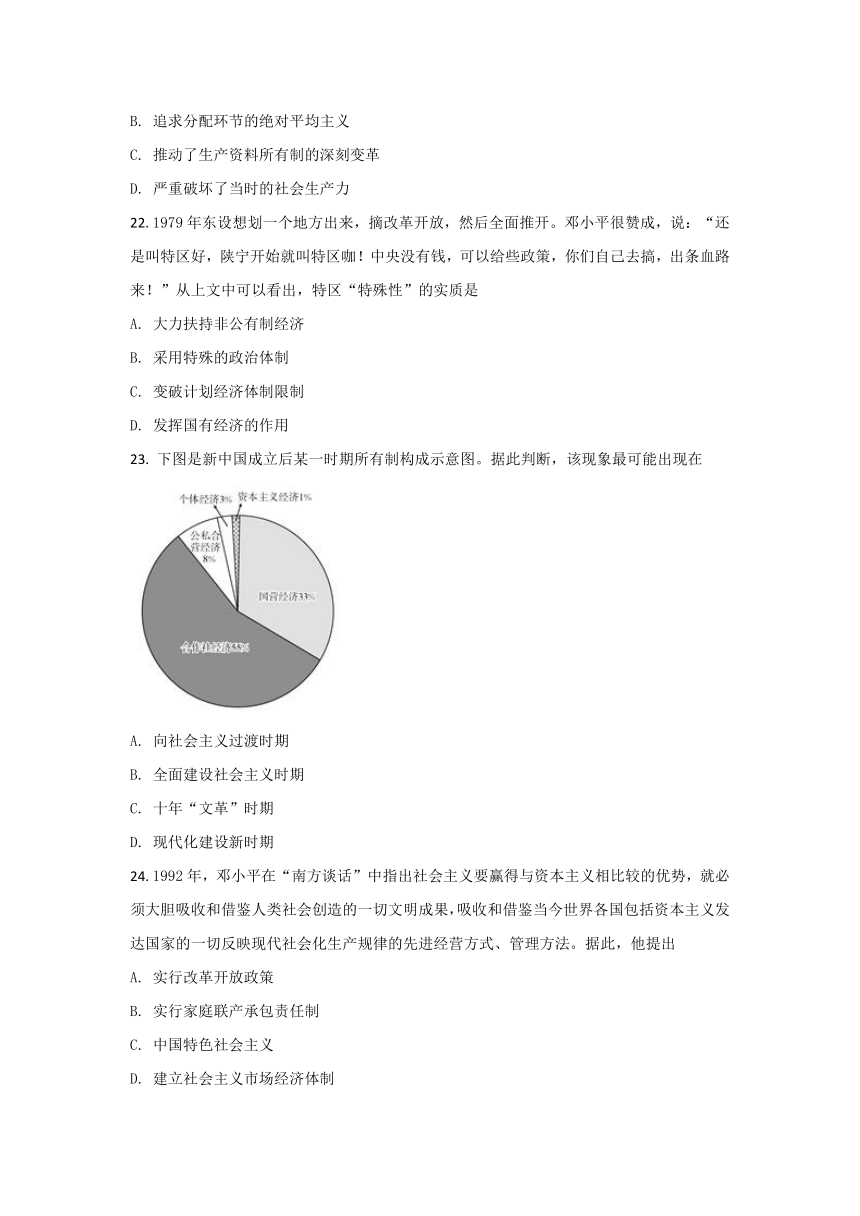

23. 下图是新中国成立后某一时期所有制构成示意图。据此判断,该现象最可能出现在

A. 向社会主义过渡时期

B. 全面建设社会主义时期

C. 十年“文革”时期

D. 现代化建设新时期

24. 1992年,邓小平在“南方谈话”中指出社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律的先进经营方式、管理方法。据此,他提出

A. 实行改革开放政策

B. 实行家庭联产承包责任制

C. 中国特色社会主义

D. 建立社会主义市场经济体制

25. 1905年,孙中山在《民报》发刊词中将同盟会的纲领阐发为“三民主义”,当时《民报》属于

A. 艺术性报刊 B. 娱乐性报刊 C. 通俗性报刊 D. 政论性报刊

26. 20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映了当时上海

A. 民众实现了婚姻自主 B. 中西习俗融合成为时尚

C. 门当户对观念已颠覆 D. 政府主导社会习俗演变

27. 1896年上海的一位达官贵人,他可以

①去上海徐园“又一村”观看“西洋影戏”

②去大清邮政投寄给朋友的信件

③收听“大陆报—中国无线电公司广播台”的新闻节目

④坐着有轨电车去购买物品

A. ①② B. ③④ C. ②③④ D. ②③

28. 新中国成立后,南京有童谣唱到:一进堂屋亮堂堂,房里摆的大花床,姑娘穿的花衣裳,小伙穿的列宁装。以下解读正确的是

A. 该歌谣流行时间是20世纪60年代以后

B. 说明穿衣打扮与政治生活密切联系在一起

C. 反映列宁装成为当时人们的普遍选择

D. 中西合璧开始成为生活变迁的典型特征

29. “剪发兴,辫子灭;爱国帽兴,瓜皮帽灭;天足兴,纤足灭;阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,跪拜礼灭……”这说明

A. 民主共和观念日渐深入人心

B. 封建制度开始丧失社会土壤

C. 政治变革推动民众习俗变化

D. 西方科技改变中国社会风貌

30. 1919年8月26日报道,上海法租界出现了上海第一座红绿灯,白天黑夜均可使用,避免了许多交通事故的发生。该红绿灯的出现得益于

①第一次工业革命②第二次工业革命

③上海工商业经济发达④中法是一战时同盟国关系友好

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

二、非选择题

31. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 (汉)高祖令贾人不得蚕丝乘车,重租税以困辱之。孝惠、高后时,为天下初定,复弛商贾之律,然市井之子孙,亦不得仕宦为吏。汉武帝时,令贾人有市籍及家属皆无得名田以便农,一人有市籍,则身及家内皆不得有田,犯令者,没入田货(货指田中所出)。农商之分,实自此始。

——据司马迁《史记》等

材料二 1950年4月,毛泽东在第一次全国统战工作会议工商组讨论会的一份发言记录稿上,针对党内的“左”倾偏向,写了几段批语,强调指出:目前,我们斗争的对象“主要是帝国主义、封建主义及其走狗国民党反动派残余,而不是民族资产阶级。对于民族资产阶级是有斗争的,但必须团结它,是采用既团结又斗争的政策以达到共同发展国民经济之目的”,对于那些“有利于国计民生的工商业”,应当在它们困难时“给以扶助,使之炭屏。刘少奇在全国政协民主人士学习座谈会上谈到,伤害私人工业生产的积极性,无疑是破坏目前的社会生产力的发展,这是“左”的错误。陈云则在有关调整工商业的问题上指明了私营企业的贡献:私营工厂可以增加生产,私营商业可以帮助流通,可以帮助解决失业问题。

——周利生《建国初期我党对待资本主义的政策和措施》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代对待商人的政策。

(2)根据材料二,指出新中国初期我党对待私营工商业的态度。并结合材料一及所学知识,分析造成汉代与新中国初期两者政策不同的时代背景。

32. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1878年,英国一公司获得唐山煤矿开采权,报请修筑唐山至北塘之间的运煤铁路,遭到清政府多数官员的激烈反对。两年后,从唐山至胥各庄的唐胥铁路以不用机车牵引为条件获准兴建。由于不允许用机车牵引,只好让骡马充当火车头,这就出现了“马拉火车”的天下奇闻。

材料二 1898年,袁世凯为慈禧贺寿进贡一辆奔驰牌轿车。不料,慈禧太后仅试坐一下便将其“打入冷宫”弃置不用了。原来,汽车解决不了“尊卑”问题,司机不但坐在慈禧的前面,而且还和她“平起平坐”,有伤“体制”,最终被闲置起来。

材料三 一些闭塞的地区因铁路而活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新。铁路在畅通经济、带动繁荣的同时还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”。所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的情性”,推动中国的现代化的进程。

——周积明《最初的纪元》

请回答

(1)根据材料一、二,谈谈你对“清政府面对新式交通工具所表现出来的态度”的看法?

(2)据材料三归纳铁路的修建对推动中国的现代化进程有何积极影响?

33. 阅读材料,回答问题

材料一 从19世纪60年代到90年代前半期的20多年间,中国民族资本工业约有160多家,投资额约460.5万元,主要是缫丝、棉纺、火柴等轻工业。又创办采矿业20家,投资额约261万元,以上两项合计,不过721.5万元?民族工业又多半集中在沿海的通商口岸,特别是集中在上海、天津等少数大城市。这种情况,就使民族工业脱离了自己的原料产地和销售市场,加深了对帝国主义的依赖。民族工业也不能和封建势力割断联系。

——摘编自《中国近代手工业史》

材料二 “九一八”事变后,国民党的统治受到威胁?红军第五次反围剿失败,被迫长征,力量削弱,蒋介石以为除去了心腹之患。1935年12月,国民党五届一中全会通过《确定国民经济建设实施计划大纲案》,提出要把经济建设与国防建设结合起来,尤其把重工业的建设放在首位?由于国民经济建设运动的开展,加上调整进出口关税,币制的统一,工业,农业,交通等其它社会经济在一定时期得到了某些发展。抗战爆发打断了这一运动,但它仍为后来国民政府在抗战期间运用行政力量干预经济生活以适应战时需要,提供了某些范本。

——摘编自《中国军事经济全史》

(1)根据材料一,概括指出这一时期中国民族资本主义经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析国民政府开展国民经济建设运动的背景和作用。

参考答案

【答案】C

【答案】C

【答案】A

【答案】C

【答案】C

【答案】D

【答案】B

【答案】C

【答案】C

【答案】C

【答案】C

【答案】A

【答案】C

【答案】A

【答案】B

【答案】D

【答案】C

【答案】B

【答案】A

【答案】B

【答案】D

【答案】C

【答案】A

【答案】D

【答案】D

【答案】B

【答案】A

【答案】B

【答案】C

【答案】C

【答案】(1)禁止商人“衣丝乘车”;对商人征收重税;禁止商人为吏;设立市籍,禁止商人及其家属拥有田地。

(2)态度:鼓励扶植发展私营工商业。

时代背景:汉代:维护小农经济,维护专制统治;新中国初期:恢复发展经济;维护人民与国家的利益。

【答案】(1)清政府对待新式交通工具的态度,纯粹是愚昧的表现。清政府的举动延缓了新式交通工具在中国的推广,不利于中国的近代化。

(2)有利于落后地区经济的发展;有利于知识的传播和信息的交流;有利于与铁路交通相关部门的生产;有利于自然经济的进一步解体。

【答案】(1)特点:资金少;分布集中于沿海通商口岸;对帝国主义和封建势力有依赖性;以轻工业为主

(2)背景:民族危机不断加深;南京国民政府中央权威加强;西方经济危机的冲击

作用:促进了中国社会经济的发展;加强了国防力量;影响了后来的政策

一、选择题

1. 春秋战国时期是我国历史发展的重要时期,下列经济现象最早出现于这一时期的是

A. 铁犁牛耕/草市/私营纺织作坊

B. 男耕女织/盐铁官营/棉纺织业

C 铁质农具/小农经济/重农抑商

D. 精耕细作/重农抑商/丝绸外贸

2. 剪纸是我国最古老的的民间艺术之一,下列剪纸所反映的内容是

A. 丰富多彩的文化生活

B. 高度发达的商品经济

C. 男耕女织的自然经济

D. 人际关系的和谐融洽

3. 唐朝诗人张籍写道:“北人避胡多在南,南人至今能晋语”。这反映了古代经济重心南移的主要原因是

A. 多次战乱,人口南迁 B. 少数民族政权开发南方

C. 两晋时期在南方的开发 D. 民族融合

4. 下列明清时期的历史现象中,最能体现当时世界发展趋势的是

A. 松江府“壤地广袤不过百里而遥,所由供百万之赋全赖此(棉织)一机一杼”

B. 金属货币广泛应用,白银成为普遍流通的货币

C. 苏州府“郡城之东,皆习机业……计日受值”

D. 湖州府“俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”,南浔镇“烟火万家”

5. 受惠于下图所示之古代发明的行业是( )

A. 农业

B. 纺织业

C. 冶铁业

D. 陶瓷业

6. 如表是宋代南北方户数变化表,影响如表南北方户数变化的主要因素是

时间 户数(人口数)

北宋初期 北方人口100万户,南方人口230万户

宋元丰三年 北方人口459万户,南方人口830万户。

A. 朝代长短变化 B. 王朝力量变化 C. 疆域面积变化 D. 经济格局变化

7. “市”是中国古代商品交换场所。下列有关市发展的表述,正确的是

A. 汉代的市有专门的管理机构,交易实施物物交换

B. 出现于南北朝的民间集市,政府设“草市尉”管理

C. 唐代夜市繁盛,并出现商业街

D. 宋代的商业活动突破坊市限制,并对市不再监管

8. 中国古代官营手工业的突出特点是( )

A. 工艺传承具有开放性 B. 经营方式较为灵活

C. 产品精美且不计成本 D. 始终占据主导地位

9. 清朝以“天朝上邦”自居,认为“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无”,同时为防范外夷侵犯和沿海人民聚集力量抗清,清政府推行( )

A. 重农抑商政策 B. 自由主义贸易

C. 闭关锁国政策 D. 朝贡贸易体制

10. 据统计,从1895 1913年资本在10万元以上的新建工矿企业全国有549家,1894 1913年民族工业的资本额平均年增长率为15%,这一时期集中在上海的缫丝工业显著发展。出现这种现象主要是由于

A. 西方列强对华资本输出明显减少 B. 爱国华侨大量投资民族工业

C. 清政府放宽了对民间设厂限制 D. 反帝爱国运动抵制外国商品

11. 第二次世界大战后的中国市场已到了“无货不美,有美皆备”的地步。据统计,上海、天津各大公司的美货已分别占到全部货物的50%以上。下列与此现象无关的是

A. 《中美友好通商航海条约》的签订 B. 美国对中国的经济侵略

C. 欧洲列强暂时放松对中国的经济侵略 D. 民族工业发展陷入困境

12. 光绪朝以前,中国进口商品以鸦片为主,出口商品以茶叶.瓷器等商品为大宗。第二次鸦片战争后,棉纺织成品进口增长,丝茶出口比重下降,其他作为原材料的农副产品出口大量增长。这一变化说明

A. 中国日益成为西方各国的商品倾销地和原料产地

B. 西方在工业革命后开始由商品输出转变为资本输出

C. 中国吸食鸦片的人口日益减少

D. 西方棉纺织成品质量日益变好

13. 1912—1919年,民族资本主义经济发展出现了“短暂的春天”。这一时期民族工业发展的基本状况是

A. 面粉业是当时中国第一大工业

B. 形成了独立完整的工业体系

C. 轻工业比重大,重工业基础薄弱

D. 只受到本国封建主义的压迫

14. 1877—1889年,英国太古、怡和,美国旗昌等轮船公司与轮船招商局展开了激烈的竞争。最终旗昌公司破产,太古、怡和公司不得不与招商局达成协议。这说明洋务运动

A. 一定程度上抵制了外国经济侵略

B. 实现了“师夷长技以自强”的强国目标

C 将外商企业彻底挤出了中国市场

D. 改变了中国半殖民地半封建社会的性质

15. 据统计从1934年1月到10月,设在上海的外国银行向国外运出白银2.35亿元,1934年10月国民政府开始征收白银出口税,但白银的走私进一步剧增,1935年仅白银向国外走私额就在1.5亿至2.3亿之间。这种现象出现的原因是

A. 中国的对外贸易处于出超

B. 全球性经济危机的影响

C. 国民政府币制改革不彻底

D. 官僚资本大肆聚敛财富

16. 抗战时期,国统区的工业中心重庆,仅1943年停产的工厂近三分之一,炼铁厂停产超过四分之三。造成这一现象重要因素是

A. 侵华战争的破坏 B. 自然经济的束缚

C. 自然资源的贫乏 D. 官僚资本的压榨

17. 严志才评“国民经济建设运动”指出:到1936年,帝国主义在华资本已达42.8亿多美元,控制了中国生铁产量的96.8%,原煤产量的55.7%,发电量的55%,棉布产量的64%,1937年,帝国主义直接和控制经营的铁路已占总里程的90.7%。材料反映了

A. 国民经济建设运动取得显著成效 B. 中国已融入资本主义市场

C. 帝国主义控制了中国的经济命脉 D. 官僚资本兴起并日益膨胀

18. 40年前,深圳只不过是一个靠近香港边界的小渔村,今日深圳已成为中国最年轻的新兴城市,全世界最大的制造业中心。深圳快速发展的最主要原因是

A. 毗临港澳

B. 政策扶持

C. 科技领先

D. 资源丰富

19. 改革开放后农村的民谣:“过去是喊破嗓子打烂钟,出工最早九点钟。现在不用队长叫一声,上工天不明,收工点着灯”。这一现象反映了当时

A. 经营和分配方式变化 B. 生产资料所有制的变化

C. 农村生产工具的改变 D. 农业合作化运动的发展

20. 中共十一届三中全会召开以后,家庭联产承包责任制在全国各地逐步推广开来。到1983年,我国农业总产值年均增长率近8%,农民收入明显增加。这在根本上说明,农村经济体制改革

A. 改变了生产资料所有制性质 B. 适应了生产力水平

C. 推动了城市的经济体制改革 D. 取得了明显的成效

21. 一位英国记者在参观了某个炼钢点后说:“这里草草建成4个奇形怪状的鼓风炉……人们有的用筐抬炉石,有的给炉子添火……有的用手推车运原料——不过在我看来从炉底掏出的成品,看上去和从炉顶倒进去的一样”。材料所反映的事件

A. 成为探索社会主义建设道路的典范

B. 追求分配环节的绝对平均主义

C. 推动了生产资料所有制的深刻变革

D. 严重破坏了当时的社会生产力

22. 1979年东设想划一个地方出来,摘改革开放,然后全面推开。邓小平很赞成,说:“还是叫特区好,陕宁开始就叫特区咖!中央没有钱,可以给些政策,你们自己去搞,出条血路来!”从上文中可以看出,特区“特殊性”的实质是

A. 大力扶持非公有制经济

B. 采用特殊的政治体制

C. 变破计划经济体制限制

D. 发挥国有经济的作用

23. 下图是新中国成立后某一时期所有制构成示意图。据此判断,该现象最可能出现在

A. 向社会主义过渡时期

B. 全面建设社会主义时期

C. 十年“文革”时期

D. 现代化建设新时期

24. 1992年,邓小平在“南方谈话”中指出社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化生产规律的先进经营方式、管理方法。据此,他提出

A. 实行改革开放政策

B. 实行家庭联产承包责任制

C. 中国特色社会主义

D. 建立社会主义市场经济体制

25. 1905年,孙中山在《民报》发刊词中将同盟会的纲领阐发为“三民主义”,当时《民报》属于

A. 艺术性报刊 B. 娱乐性报刊 C. 通俗性报刊 D. 政论性报刊

26. 20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映了当时上海

A. 民众实现了婚姻自主 B. 中西习俗融合成为时尚

C. 门当户对观念已颠覆 D. 政府主导社会习俗演变

27. 1896年上海的一位达官贵人,他可以

①去上海徐园“又一村”观看“西洋影戏”

②去大清邮政投寄给朋友的信件

③收听“大陆报—中国无线电公司广播台”的新闻节目

④坐着有轨电车去购买物品

A. ①② B. ③④ C. ②③④ D. ②③

28. 新中国成立后,南京有童谣唱到:一进堂屋亮堂堂,房里摆的大花床,姑娘穿的花衣裳,小伙穿的列宁装。以下解读正确的是

A. 该歌谣流行时间是20世纪60年代以后

B. 说明穿衣打扮与政治生活密切联系在一起

C. 反映列宁装成为当时人们的普遍选择

D. 中西合璧开始成为生活变迁的典型特征

29. “剪发兴,辫子灭;爱国帽兴,瓜皮帽灭;天足兴,纤足灭;阳历兴,阴历灭;鞠躬礼兴,跪拜礼灭……”这说明

A. 民主共和观念日渐深入人心

B. 封建制度开始丧失社会土壤

C. 政治变革推动民众习俗变化

D. 西方科技改变中国社会风貌

30. 1919年8月26日报道,上海法租界出现了上海第一座红绿灯,白天黑夜均可使用,避免了许多交通事故的发生。该红绿灯的出现得益于

①第一次工业革命②第二次工业革命

③上海工商业经济发达④中法是一战时同盟国关系友好

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

二、非选择题

31. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 (汉)高祖令贾人不得蚕丝乘车,重租税以困辱之。孝惠、高后时,为天下初定,复弛商贾之律,然市井之子孙,亦不得仕宦为吏。汉武帝时,令贾人有市籍及家属皆无得名田以便农,一人有市籍,则身及家内皆不得有田,犯令者,没入田货(货指田中所出)。农商之分,实自此始。

——据司马迁《史记》等

材料二 1950年4月,毛泽东在第一次全国统战工作会议工商组讨论会的一份发言记录稿上,针对党内的“左”倾偏向,写了几段批语,强调指出:目前,我们斗争的对象“主要是帝国主义、封建主义及其走狗国民党反动派残余,而不是民族资产阶级。对于民族资产阶级是有斗争的,但必须团结它,是采用既团结又斗争的政策以达到共同发展国民经济之目的”,对于那些“有利于国计民生的工商业”,应当在它们困难时“给以扶助,使之炭屏。刘少奇在全国政协民主人士学习座谈会上谈到,伤害私人工业生产的积极性,无疑是破坏目前的社会生产力的发展,这是“左”的错误。陈云则在有关调整工商业的问题上指明了私营企业的贡献:私营工厂可以增加生产,私营商业可以帮助流通,可以帮助解决失业问题。

——周利生《建国初期我党对待资本主义的政策和措施》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代对待商人的政策。

(2)根据材料二,指出新中国初期我党对待私营工商业的态度。并结合材料一及所学知识,分析造成汉代与新中国初期两者政策不同的时代背景。

32. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1878年,英国一公司获得唐山煤矿开采权,报请修筑唐山至北塘之间的运煤铁路,遭到清政府多数官员的激烈反对。两年后,从唐山至胥各庄的唐胥铁路以不用机车牵引为条件获准兴建。由于不允许用机车牵引,只好让骡马充当火车头,这就出现了“马拉火车”的天下奇闻。

材料二 1898年,袁世凯为慈禧贺寿进贡一辆奔驰牌轿车。不料,慈禧太后仅试坐一下便将其“打入冷宫”弃置不用了。原来,汽车解决不了“尊卑”问题,司机不但坐在慈禧的前面,而且还和她“平起平坐”,有伤“体制”,最终被闲置起来。

材料三 一些闭塞的地区因铁路而活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新。铁路在畅通经济、带动繁荣的同时还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”。所有这一切,无疑都有助于打破中国传统社会“自给自足的情性”,推动中国的现代化的进程。

——周积明《最初的纪元》

请回答

(1)根据材料一、二,谈谈你对“清政府面对新式交通工具所表现出来的态度”的看法?

(2)据材料三归纳铁路的修建对推动中国的现代化进程有何积极影响?

33. 阅读材料,回答问题

材料一 从19世纪60年代到90年代前半期的20多年间,中国民族资本工业约有160多家,投资额约460.5万元,主要是缫丝、棉纺、火柴等轻工业。又创办采矿业20家,投资额约261万元,以上两项合计,不过721.5万元?民族工业又多半集中在沿海的通商口岸,特别是集中在上海、天津等少数大城市。这种情况,就使民族工业脱离了自己的原料产地和销售市场,加深了对帝国主义的依赖。民族工业也不能和封建势力割断联系。

——摘编自《中国近代手工业史》

材料二 “九一八”事变后,国民党的统治受到威胁?红军第五次反围剿失败,被迫长征,力量削弱,蒋介石以为除去了心腹之患。1935年12月,国民党五届一中全会通过《确定国民经济建设实施计划大纲案》,提出要把经济建设与国防建设结合起来,尤其把重工业的建设放在首位?由于国民经济建设运动的开展,加上调整进出口关税,币制的统一,工业,农业,交通等其它社会经济在一定时期得到了某些发展。抗战爆发打断了这一运动,但它仍为后来国民政府在抗战期间运用行政力量干预经济生活以适应战时需要,提供了某些范本。

——摘编自《中国军事经济全史》

(1)根据材料一,概括指出这一时期中国民族资本主义经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析国民政府开展国民经济建设运动的背景和作用。

参考答案

【答案】C

【答案】C

【答案】A

【答案】C

【答案】C

【答案】D

【答案】B

【答案】C

【答案】C

【答案】C

【答案】C

【答案】A

【答案】C

【答案】A

【答案】B

【答案】D

【答案】C

【答案】B

【答案】A

【答案】B

【答案】D

【答案】C

【答案】A

【答案】D

【答案】D

【答案】B

【答案】A

【答案】B

【答案】C

【答案】C

【答案】(1)禁止商人“衣丝乘车”;对商人征收重税;禁止商人为吏;设立市籍,禁止商人及其家属拥有田地。

(2)态度:鼓励扶植发展私营工商业。

时代背景:汉代:维护小农经济,维护专制统治;新中国初期:恢复发展经济;维护人民与国家的利益。

【答案】(1)清政府对待新式交通工具的态度,纯粹是愚昧的表现。清政府的举动延缓了新式交通工具在中国的推广,不利于中国的近代化。

(2)有利于落后地区经济的发展;有利于知识的传播和信息的交流;有利于与铁路交通相关部门的生产;有利于自然经济的进一步解体。

【答案】(1)特点:资金少;分布集中于沿海通商口岸;对帝国主义和封建势力有依赖性;以轻工业为主

(2)背景:民族危机不断加深;南京国民政府中央权威加强;西方经济危机的冲击

作用:促进了中国社会经济的发展;加强了国防力量;影响了后来的政策

同课章节目录