3.2.5【教案】语文一轮 现代文2 古诗文阅读 文言翻译

文档属性

| 名称 | 3.2.5【教案】语文一轮 现代文2 古诗文阅读 文言翻译 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-24 07:48:12 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

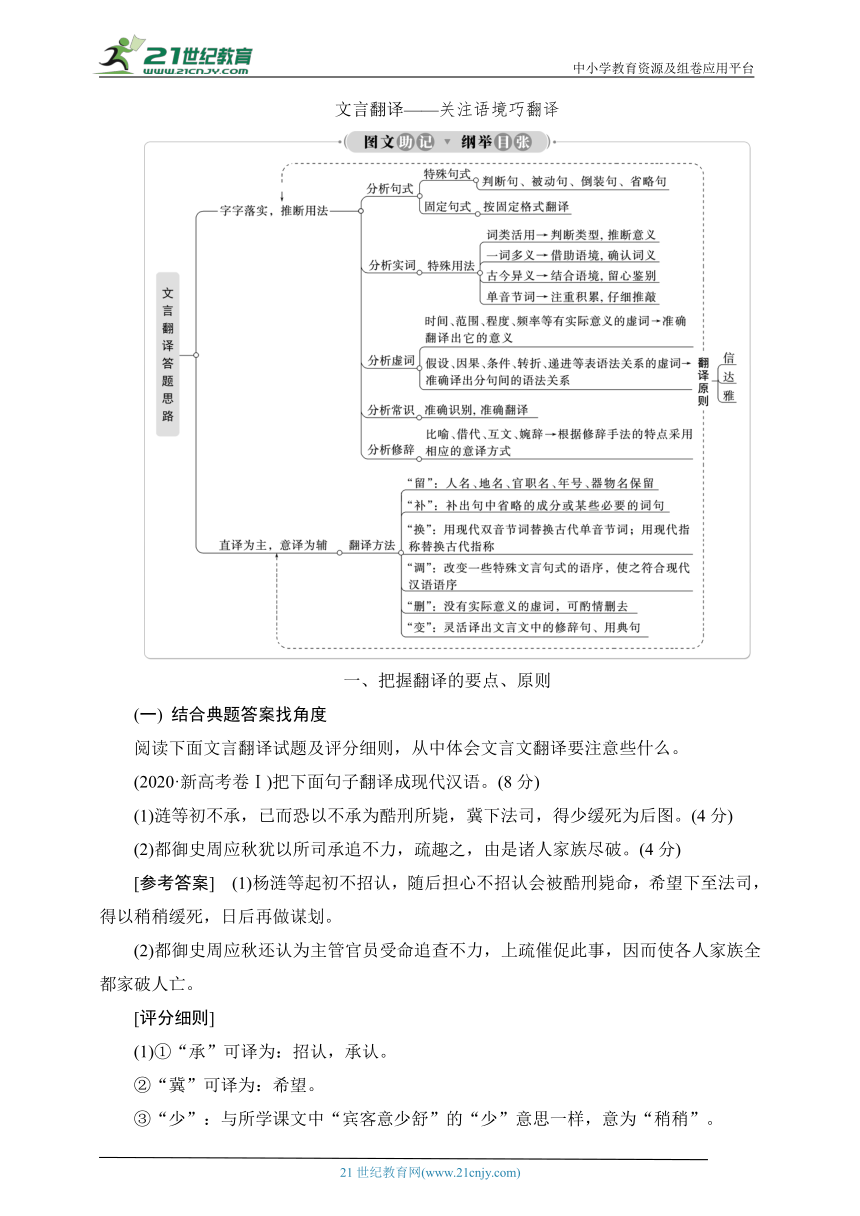

文言翻译——关注语境巧翻译

一、把握翻译的要点、原则

(一) 结合典题答案找角度

阅读下面文言翻译试题及评分细则,从中体会文言文翻译要注意些什么。

(2020·新高考卷Ⅰ)把下面句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)涟等初不承,已而恐以不承为酷刑所毙,冀下法司,得少缓死为后图。(4分)

(2)都御史周应秋犹以所司承追不力,疏趣之,由是诸人家族尽破。(4分)

[参考答案] (1)杨涟等起初不招认,随后担心不招认会被酷刑毙命,希望下至法司,得以稍稍缓死,日后再做谋划。

(2)都御史周应秋还认为主管官员受命追查不力,上疏催促此事,因而使各人家族全都家破人亡。

[评分细则]

(1)①“承”可译为:招认,承认。

②“冀”可译为:希望。

③“少”:与所学课文中“宾客意少舒”的“少”意思一样,意为“稍稍”。

④“图”可译为:谋划。

⑤“为酷刑所毙”:“为……所”表被动,意为“被酷刑毙命”。

关键词“承”“冀”“图”各1分,大意1分。

(2)①“承追”可译为:受命追查。

②“疏”可译为:上疏。

③“趣”可译为:督促,催促。

④其他:“都御史”官名,应保留;“所司”应译为主管官员。

⑤句意:“由是诸人家族尽破”可译为“因而使各人家族全部家破人亡”。

关键词“承追”“疏”“趣”各1分,大意1分。

(二) 总结规律明角度

角度一 译好得分点

文言文翻译题跟很多题目一样,也是按得分点给分的。考生要通过训练,学会识别句子中的得分点,然后重点译好这些得分点。

实词 准确理解句中的通假字、多义词、古今异义词、活用词语、特殊疑难词语,并在译文中体现出来

虚词 1.考试常考的18个虚词是十分重要的得分点。只要句中出现,就要格外留心。2.关键虚词主要是指副词、连词、介词

文言句式 特殊句式总有一定的语言标志,如判断句多以“……者,……也”或“乃、即、皆、则”等为标志;被动句多以“于”“见”“为”等为标志。考生容易忽略的是定语后置句、宾语前置句、无被动标志的被动句、无判断标志的判断句和表反问的固定句式。这方面知识在前面已有详细讲解,不赘述

角度二 记清两原则

1.直译为主,字字落实

所谓“直译”就是字字落实,不可凭大意去翻译。所谓“字字落实”,就是在翻译时,将文言语句中的每个词都落实到译文中去,这是文言文翻译最基本的要求。发语词、语气词这些无法直接译出的词,考生可不必译出来。

示例:师 者, 所以 传 道 受 业 解惑也。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

译文:老师, 是用来 传授 道理、教授 学业、解答疑难问题的人。

“直译为主”是文言文翻译最基本的方法,也是保证达到“字字落实”这一基本要求的最佳方法。“直译为主”是说对于大多数句子、大多数词语,可以采取直接翻译的方式。

2.意译为辅,文通句顺

所谓“意译为辅”就是在难以直译或直译后难以表达原文意蕴的时候,酌情采用意译作为辅助手段。对于少数难以直接翻译的句子或句中的部分词语,要根据意思来翻译。客观地说,意译比直译更难,需要根据词语的本义及上下文来揣摩。

示例:假舆马者,非利足也,而致千里。

译文:借助车马的人,不是善于行走,却能到达千里之外的地方。(这里“利足”译为“善于行走”,就是意译。)

文言文中常见的修辞手法有比喻、借代、互文等,翻译含有这些修辞手法的句子大都不能采用直译的方式,而应根据其修辞手法的特点进行意译。解答此类试题,一是要积累一定的文言文修辞知识,留心文言文修辞现象;二是要结合语境,确定使用的修辞手法,恰当翻译。

角度三 坚持四意识

人物意识 圈出主要人物及文中出现的其他人的姓名,明确人物的主要事迹,便于理清人物关系及人事关系

语境意识 把握文章主要内容,梳理文脉,快速浏览所译句子的前后语境

采点意识 准确锁定关键字、词、句,并依据语境及所学知识,准确推断并翻译这些关键点

连贯意识 根据所学翻译技巧(留、删、换、调、补、变),流畅翻译所考句子

【边练边悟】

1.阅读下面的文言文,将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(提示:译句前请先找出三个关键点“关键实词”“关键虚词”“关键句式”,并作解释)

徐勉字修仁,东海郯人也。勉幼孤贫,早励清节。年六岁,属霖雨,家人祈霁,率尔为文,见称耆宿。及长好学,宗人孝嗣见之叹曰:“此所谓人中之骐骥,必能致千里。”年十八,召为国子生,便下帷专学,精力无怠。同时侪辈肃而敬之。祭酒王俭每见,常目送之,曰:“此子非常器也。”每称有宰辅之量。

六年,除给事中、五兵尚书,迁吏部尚书。勉居选官,彜伦有序。既闲尺牍,兼善辞令,虽文案填积,坐客充满,应对如流,手不停笔。尝与门人夜集,客有虞暠求詹事五官。勉正色答云:“今夕止可谈风月,不宜及公事。”故时人服其无私。勉虽居显职,不营产业,家无畜积,奉禄分赡亲族之贫乏者。门人故旧,或从容致言,勉乃答曰:“人遗子孙以财,我遗之清白。子孙才也,则自致辎;如不才,终为他有。”及卒,帝闻而流涕。谥简肃公。

(选自《南史·徐勉传》)

(1)祭酒王俭每见,常目送之,曰:“此子非常器也。”

关键实词:

关键虚词:

关键句式:

译文:

(2)勉虽居显职,不营产业,家无畜积,奉禄分赡亲族之贫乏者。

关键实词:

关键虚词:

关键句式:

译文:

(3)勉乃答曰:“人遗子孙以财,我遗之清白。子孙才也,则自致辎;如不才,终为他有。”

关键实词:

关键虚词:

关键句式:

译文:

答案:(1)关键实词:器(才能) 关键虚词:之(代词,代徐勉) 关键句式:此子非常器也(判断句)

译文:祭酒王俭每次见到他,都用目光送他离去,说:“这个人不是普通人。”

(2)关键实词:显职(显要职位)、营(经营)、赡(供养) 关键虚词:之(定语后置标志) 关键句式:亲族之贫乏者(定语后置句)

译文:徐勉虽然身居显要职位,但不经营产业,家里没有积蓄,他将俸禄分送出去以供养穷困的亲族。

(3)关键实词:遗(遗留,留给)、才(有才能) 关键虚词:乃(就)、以(介词,把) 关键句式:人遗子孙以财,我遗之清白(状语后置句);终为他有(被动句)

译文:徐勉就回答说:“别人把财产留给子孙,我把清白留给他们。子孙如果有才,就会自己取得财物;如果没有才,财产终究要为他人所有。”

参考译文:

徐勉字修仁,是东海郯人。徐勉幼年丧父,家境贫寒,很小就自我勉励,恪守高洁的节操。六岁时,恰逢连绵大雨,家人祈祷放晴,徐勉随意写了一篇祷文,竟被有名望有学问的老人称道。年龄稍大后喜爱学习,同族人徐孝嗣见到他赞叹说:“这就是所说的人中的骏马,一定能到达千里之外啊。”十八岁时,被召为国子生,他就闭门苦读,专攻学业,精力很好,不知疲倦。同辈人都对他肃然起敬。祭酒王俭每次见到他,都用目光送他离去,说:“这个人不是普通人。”常称赞他有宰辅的气度。

天监六年,被授官为给事中、五兵尚书,迁任吏部尚书。徐勉担任选官,办事符合常道,有条有理。既熟习文辞,又擅长辞令,虽然公文案卷堆积,宾客满座,但他应对自如,手不停笔。他曾经跟门客夜间举行宴会,有个叫虞暠的门客请求做詹事五官。徐勉端庄严肃地回答说:“今晚只可谈风月,不应说及公事。”所以当时的人都很佩服他的无私。徐勉虽然身居显要职位,但不经营产业,家里没有积蓄,他将俸禄分送出去以供养穷困的亲族。门客、老友有人随口进言,徐勉就回答说:“别人把财产留给子孙,我把清白留给他们。子孙如果有才,就会自己取得财物;如果没有才,财产终究要为他人所有。”等到他去世,皇帝听说后流泪痛哭。谥号为简肃公。

二、文言文翻译“六关注”,防范“六失误”

文言文翻译要做到“信”,即准确地表达原文意思;力争“达”,即文通字顺,句意畅达;而“雅”,则是更高一级的要求,即做到用语得体,简明优雅。翻译文言文句子时应先找到题目的命题点和翻译的得分点,接下来就是翻译的过程。先直译,确保字字落实,直译不畅再意译,并且要有语境意识。 翻译时,注意运用“六关注”,防范“六失误”。

关注一 留(所谓“留”,就是保留(照录)文言文中的一些基本词汇和专有名词)

【教材探源】

翻译下面句子,并试着总结加黑词翻译的方法。

《鸿门宴》 规律总结

1.沛公(人名)军霸上(地名) ,未得与项羽(人名)相见。2.沛公(人名)左司马(官职名)曹无伤(人名)使人言于项羽(人名)曰。3.劳苦而功高(现代汉语中仍常用的成语)如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人。 1.人名、地名、朝代、年号、谥号、庙号、爵位名、书名、官职名、器物名、典章制度和度量衡单位等保留不译。2.在现代汉语中仍常用的成语或习惯用语,一般人都能够理解,可以保留不译(译了,反而显得不通顺)。

续 表

译文:1.沛公在霸上驻军,还没有跟项羽见面。 2.沛公的左司马曹无伤派人对项羽说。3.这样劳苦功高,没有得到封侯的赏赐,反而听信小人的谗言,想杀有功的人。

【满分展示】

考题 (2021·全国卷Ⅱ)翻译文中画横线的句子。帝曰:“所言归地事极无名,若必邀求,朕当决战! 若欲货财,汉以玉帛赐单于,有故事,宜许之。”

答案 如果想要货物钱财,汉朝曾赐给匈奴单于玉帛,有先例,应当答应他们。

评注 可保留的词语:玉帛、单于。采分点:“以”,介词,用;“故事”,旧事,先例; “许”,答应。

“六失误”之一 该留不留,强行翻译

把文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

赵立,徐州张益村人。……时山东诸郡莽为盗区,立介居其间,威名流闻。会金左将军昌围楚州急,通守贾敦诗欲以城降,宣抚使杜充命立将所部兵往赴之。且战且行,连七战胜而后能达楚。

(选自《宋史·赵立传》)

错误翻译 适逢金国上将军完颜昌加紧围困楚州,佐理郡务官贾敦诗打算交城投降,安抚使杜充命令赵立率领部下前往支援他。

我来评卷 官职名“左将军”“通守”“宣抚使”及在句中只起调节音节作用的“之”,不用翻译,却强行翻译。应保留官职名,删去“之”。

我来改正 适逢金国左将军完颜昌加紧围困楚州,通守贾敦诗打算交城投降,宣抚使杜充命令赵立率领部下前往支援。

【边练边悟】

2.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。(注意运用保留法)

武安君伐韩,拔野王。上党路绝,上党守冯亭与其民谋曰:“郑道已绝,秦兵日进,韩不能应,不如以上党归赵。赵受我,秦必攻之;赵被秦兵,必亲韩,韩、赵为一,则可以当秦矣。”乃遣使者告于赵曰:“韩不能守上党,入之秦,其吏民皆安于赵,不乐为秦。有城市邑十七,愿再拜献之大王!”赵王以告平阳君豹,对曰:“圣人甚祸无故之利。”

(节选自《通鉴纪事本末·秦并六国》)

保留词语:

关键词语:

译文:

答案:保留词语:韩、上党、秦、赵。

关键词语:入,献给;安,心向。

译文:我们韩国无法守住上党,想把它献给秦国,但郡中官员百姓都心向赵国,不愿做秦国的属下。

参考译文:

秦国武安君白起进攻韩国,攻克野王。上党与外界通道被切断,上党郡守冯亭与民间人士商议说:“去都城新郑的道路已经断绝,秦国军队日渐推进,韩国又无法接应救援,不如拿上党去归顺赵国。赵国如果接受我们,秦国必定进攻他们;赵国遭遇秦兵,一定会与韩国亲善,韩、赵联为一体,就可以抵挡秦国了。”于是派使者去告诉赵国说:“我们韩国无法守住上党,想把它献给秦国,但郡中官员百姓都心向赵国,不愿做秦国的属下。我们现有大邑共十七个,愿意恭敬地献给赵王!”赵王把此事告诉平阳君赵豹,赵豹回答说:“圣人认为接受无缘无故的利益不是好兆头。”

关注二 换(所谓“换”,就是用现代汉语中的词语替换文言词语)

【教材探源】

翻译下面句子,并试着总结加黑词翻译的方法。

《鸿门宴》 规律总结

1.范增说项羽曰。2.今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小(形容词作名词)。3.沛公居山东(古今异义)时,贪于财货,好美姬。4.吾令人望其气,皆为龙虎,成五采(通假字),此天子气也。急击勿失! 1.将文言词语换成相对应的现代汉语中的词语,如,古人讲“曰”,现在讲“说”“道”。2.将古代汉语的单音节词换成相对应的现代汉语的双音节词。3.将古今异义词换成相应的现代词语。 4.通假字要换成本字,译成本字的意思。 5.将词类活用的词换成活用后的词。

译文:1.范增劝说项羽道。2.如今入了关,财物什么都不拿,也不迷恋女色,这表明他的志向不在小处。3.沛公住在崤山以东时,贪图财货,喜欢漂亮的女人。4.我叫人观望他那里的气运,都是龙虎的形状,呈现五彩的颜色,这是天子的气运呀!赶快攻打,不要失去机会。

【满分展示】

考题 (2021·新高考卷Ⅰ)翻译文中画线的句子。上患吏多受赇,密使左右试赂之。有司门令史受绢一匹,上欲杀之,民部尚书裴矩谏曰:“为吏受赂,罪诚当死……”

答案 太宗担心官吏中多有接受贿赂的,秘密安排身边的人去试着贿赂他们。

评注 文中的“患”“吏”“受”“密”“赂”是单音节词,应换成双音节词“担心”“官吏”“接受”“秘密”“贿赂”。

“六失误”之二 该换不换,文白混杂

把文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

绍圣初,(许将)入为吏部尚书,章惇为相,与蔡卞同肆罗织,贬谪元祐诸臣,奏发司马光墓。哲宗以问将,对曰:“发人之墓,非盛德事。”知颍昌府,移大名。在大名六年,数告老,召为佑神观使。

(节选自《宋史·许将传》)

错误翻译 章惇为相,与蔡卞一起任意罗织罪名,贬斥元祐旧臣,上奏请求打开司马光的坟墓。

我来评卷 “章惇为相”“罗织”文白掺杂,“为相”是“担任宰相”,“罗织”为“虚构罪名,进行诬陷”。

我来改正 章惇担任宰相,与蔡卞一起恣意虚构罪名,贬斥元祐旧臣,奏请打开司马光的坟墓。

【边练边悟】

3.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。(注意运用替换法)

赵王使平原君求救于楚,平原君约其门下食客文武备具者二十人与之俱,得十九人,余无可取者。毛遂自荐于平原君。平原君曰:“夫贤士之处世也,譬若锥之处囊中,其末立见。今先生处胜之门下三年于此矣,左右未有所称诵,胜未有所闻,是先生无所有也。先生不能,先生留!”毛遂曰:“臣乃今日请处囊中耳。使遂蚤得处囊中,乃颖脱而出,非特其末见而已。”平原君乃与之俱,十九人相与目笑之。

(节选自《史记·平原君列传》)

替换词语:

译文:

答案:替换词语:句中的“贤士”译为“贤能的人”,“处世”可译为“活在世上”,“锥”应换成双音节词“锥子”,“末”应换成双音节词“锥尖”。

译文:贤能的人活在世上,好比一个锥子放在口袋里,锥尖会立刻穿露出来。

参考译文:

赵孝成王派平原君赵胜到楚国求救,平原君准备挑选门下食客中文武双全的二十人一起前往,已选出十九人,其余的都不可选用。这时毛遂向平原君做自我推荐。平原君说:“贤能的人活在世上,好比一个锥子放在口袋里,锥尖会立刻穿露出来。如今先生已到我门下三年,左右的人没有称赞过你,我也没听说过你有什么作为,这说明先生没有什么才能。所以先生不能去,先生留下吧!”毛遂说:“今天就请您把我放在口袋里吧!如果早把我放在口袋里,早就脱颖而出了,岂止是露出个锥尖而已!”于是平原君同意让毛遂一同前往楚国,其他十九个人都相视嘲笑毛遂。

关注三 调(所谓“调”,就是把文言文中的特殊句式按现代汉语的语序调整过来,使译句畅达)

【教材探源】

翻译下面句子,并试着总结加黑句子翻译的方法。

《鸿门宴》 规律总结

1.项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事(状语后置句),欲呼张良与俱去。2.良问曰:“大王来何操(宾语前置)?” 常见倒装句有:(1)主谓倒装句。例如:“甚矣,汝之不惠”应译为“你不聪明到了极点”。(2)宾语前置句。例如:“句读之不知”应译为“不明白句读”。(3)定语后置句。例如:“村中少年好事者”可译为“村中有个好事的少年”。(4)状语后置句。例如:“苏子与客泛舟游于赤壁之下”可译为“我和客人在赤壁之下泛舟游览”。

译文:1.项伯就连夜骑马跑到刘邦的军营,私下会见张良,把事情详细地告诉了他,想叫张良和他一起离开。2.张良问:“大王来时带了什么东西?”

【满分展示】

考题 (2021·全国卷Ⅰ)翻译文中画横线的句子。陛下忿选人之多诈,故欲杀之,而既知其不可,复断之以法,此乃忍小忿而存大信也。”

答案 但已经知道不能这样处置,再依法裁决,这是忍下了小的愤怒而保全了大信用啊。

评注 特殊句式:“断之以法”,状语后置句,正常语序应为“以法断之”。关键词语:“忿”,愤怒,怨恨;“信”,信用。

“六失误”之三 该调不调,不合规范

把文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

李大亮,京兆泾阳人……贼将张弼异之……世皆贤大亮能报,而多弼不自伐也。

(节选自《新唐书·列传第二十四》)

错误翻译 世人都以大亮知恩图报为贤,并且称赞张弼不自我夸耀。

我来评卷 “不自伐”,否定句中代词作宾语,宾语要前置,应译为“不夸耀自己”。

我来改正 世人都以大亮知恩图报为贤,并且称赞张弼不夸耀自己。

【边练边悟】

4.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。(注意运用调序法)

陈韡,字子华,福州候官人。登开禧元年进士第,嘉定十四年,辟京东、河北干官。绍定四年二月,躬往邵武督捕余寇,贼首迎降,韡以其力屈乃降,卒诛之。端平二年,入奏事,帝称其平寇功,韡顿首言曰:“臣不佞,徒有孤忠,仗陛下威灵,苟逃旷败耳,何功之有。”景定元年,授福建安抚大使兼知福州。明年卒,年八十有三。

(节选自《宋史·陈韡传》)

关键词语:

调整句式:

译文:

答案:关键词语:不佞,没有才能;徒,只;苟,暂且;旷败,失败。

调整句式:“何功之有”为宾语前置句,应该调整为“有何功”。

译文:我并没有什么才能,所有的只是一片忠心,仰仗着陛下的神威,暂且免于失败罢了,哪有什么功劳。

参考译文:

陈韡,字子华,福州候官人。陈韡开禧元年考中进士,嘉定十四年,被征召为京东、河北干官。绍定四年二月,亲自前往邵武督察剿捕残余的贼寇,贼寇的首领前来投降,陈韡认为他是在力量耗尽之后才投降的,最终还是杀了他。端平二年,进京禀奏事情,皇帝称赞他平定强盗的功劳,陈韡叩头说:“我并没有什么才能,所有的只是一片忠心,仰仗着陛下的神威,暂且免于失败罢了,哪有什么功劳。”景定元年,被授予福建安抚大使兼福州知州。第二年去世,终年八十三岁。

关注四 删(所谓“删”,就是略去不译)

【教材探源】

翻译下面句子,并试着总结加黑词语翻译的方法。

《鸿门宴》 规律总结

所以遣将守关者,备他盗之出入(偏义复词)与非常也。 1.在文言文中有些词只表示停顿、凑足音节,或者是起语气作用的助词,或者是起连接作用的虚词,它们没有实在的意义,在翻译时,应该删除不译。2.偏义复词,指一个词由两个意义相近、相对或相反的语素构成,其中一个语素表示意义,另一个语素不表示意义,只作陪衬。对偏义复词进行翻译时,要将“陪衬意”去掉。

译文:(我)派遣官兵去把守函谷关的原因,是防备其他盗贼进来和意外的变故。

【满分展示】

考题 (2015·四川卷)翻译文中画横线的句子。夫学者不患才不及,而患志不立,故曰希骥之马,亦骥之乘,希颜之徒,亦颜之伦也。又曰锲而舍之,朽木不知;锲而不舍,金石可亏。斯非其效乎!

答案 学习的人不担心才智赶不上(别人),而担心不能立志,所以说羡慕骏马的马,也就能成为骏马这一类的马;仰慕颜渊的人,也就能成为颜渊这一类的人。

评注 “夫”是发语词,“也”为语气词。这两类词在翻译时可以不译。

“六失误”之四 该删不删,画蛇添足

将下面画横线的句子翻译成现代汉语。

时方考选科道,登云因疏言:“近岁言官,壬午以前怵于威,则摧刚为柔;壬午以后昵于情,则化直为佞。其间岂无刚直之人,而弗胜龃龉,多不能安其身。二十年来,以刚直擢京卿者百止一二耳。背公植党,逐嗜乞怜,如所谓‘七豺’‘八狗’者,言路顾居其半。夫台谏为天下持是非,而使人贱辱至此,安望其抗颜直绳,为国家锄大奸、歼巨蠹哉!与其误用而斥之,不若慎于始进。”因条数事以献。

(节选自《明史·陈登云传》)

错误翻译 那些谏官是为天下主持是非的,而让人侮辱到这种地步,怎么能希望他不顾情面,正直地做事,为国家除掉大奸、消灭大害呢!

我来评卷 “夫台谏为天下持是非”中的“夫”字,是句首发语词,翻译时可删去不译,上面答案翻译成“那些”,明显是错误的。

我来改正 谏官是替天下主持是非的,却让人践踏到这种地步,怎么能希望他不顾情面,正直地处理事情,为国家除掉大奸、消灭大害呢!

【边练边悟】

5.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。(注意运用删削法)

凡兵,不攻无过之城,不杀无罪之人。夫杀人之父兄,利人之货财,臣妾人之子女,此皆盗也。故兵者,所以诛暴乱、禁不义也。

(节选自《尉缭子》)

删削词语:

关键词语:

译文:

答案:删削词语:夫、也。

关键词语:利,形容词的意动用法,以……为利;臣妾,名词的意动用法,以……为臣妾。

译文:杀害人家的父兄,掠夺人家的财物,奴役人家的子女,这些都是强盗的行为。

参考译文:

凡是用兵,不要进攻没有过失的国家,不要杀害无辜的人。杀害人家的父兄,掠夺人家的财物,奴役人家的子女,这些都是强盗的行为。战争的目的,是平定暴乱、制止不义行为。

关注五 补(所谓“补”,就是补充上省略了的成分)

【教材探源】

翻译下面句子,并试着总结需补内容翻译的方法。

《鸿门宴》 规律总结

唉!竖子不足与(之)谋!(省略句) 1.增补原文省略的主语、谓语或宾语。2.增补能使语意明了的关联词。注意:补充的内容要用括号标记出来。如:“不治将益深”译为“(如果)不治疗就会更加深入”。

译文:唉!这小子不值得(和他)共谋大业!

【满分展示】

考题 (2018·全国卷Ⅲ)翻译文中画横线的句子。明日入对,徽宗问何以处之,(范纯礼)对曰:“愚人村野无所知,若以叛逆蔽罪,恐辜好生之德。以不应为杖之,足矣。”

答案 愚人粗鲁无知,如果以叛逆定罪,恐怕会辜负陛下爱惜生灵的仁德。

评注 句中的“辜”是“辜负”的意思,后面省略了“陛下”(徽宗)。省略的成分,在翻译时应该补出来,有的学生该补不补,翻译出来的语句意思不通,语意不明。

“六失误”之五 该补不补,语意错误

把文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

英宗即位,加中书侍郎兼礼部尚书,寻加户部尚书。帝不豫,辽使至不能见,命公亮宴于馆,使者不肯赴。公亮质之曰:“锡宴不赴,是不虔君命也。人主有疾,而必使亲临,处之安乎?”使者即就席。

(节选自《宋史·曾公亮传》)

错误翻译 赐宴不到场,这是对君主命令的不重视。我们的国君有病,却一定要亲临宴会,做这样的事能心安吗?

我来评卷 “锡宴不赴”省略了句子的主语“君主”和“不赴”的主语“你”,“而必使亲临”省略了句子主语“你”,“使”后省略了“之”,译为“他”,在翻译时补上这些省略的成分,表达的意思才完整。

我来改正 (君主)赐宴(你)不到场,这是对君主命令的不尊重。我们的国君有病,(你)却一定要(他)亲临宴会,做这样的事能心安吗?

【边练边悟】

6.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。(注意运用增补法)

毕諴,字存之,黄门监构从孙。构弟栩,生凌,凌生匀,世失官,为盐估。匀生諴,蚤孤。夜然薪读书,母恤其疲,夺火使寐,不肯息,遂通经史,工辞章。性端悫,不妄与人交。

(节选自《新唐书·毕諴传》)

增补词语:

关键词语:

译文:

答案:增补词语:(毕諴)夜然薪读书,母恤其疲,夺火使(他)寐,(毕諴)不肯息……

关键词语:然,通“燃”;恤,体恤;工,擅长。

译文:(毕諴)晚上燃柴读书,母亲体恤他读书疲惫,夺去火把让(他)睡觉,(毕諴)不肯休息,于是能通晓经书史书,擅长诗文。

参考译文:

毕諴,字存之,是黄门监毕构的堂孙。毕构的弟弟毕栩,生下了毕凌,毕凌生下毕匀,世代没有官职,从事食盐生意。毕匀生下毕諴,毕諴很早便失去了父亲。(毕諴)晚上燃柴读书,母亲体恤他读书疲惫,夺去火把让(他)睡觉,(毕諴)不肯休息,于是能通晓经书史书,擅长诗文。(毕諴)性格端正谨慎,不随便与人交往。

关注六 变(“变”指根据语境,灵活变通地翻译。尤其是碰到文言文中运用修辞或典故的地方时,应学会变通地翻译)

【教材探源】

翻译下面句子,并试着总结加黑词语翻译的方法。

《陈情表》 规律总结

1.生孩六月,慈父见背(委婉);行年四岁,舅夺母志。2.臣生当陨首(委婉),死当结草(用典)。 古文中经常使用借喻、借代、互文、用典、委婉说法等,翻译时要根据上下文灵活、贯通地译出。1.借喻的译法:译为它所比喻的事物,即把喻体还原成本体。2.委婉的译法:古人为了避粗俗、避忌讳、图吉利或出于外交的需要,有时故意不直陈其事,把话说得很含蓄,这就是委婉。翻译时应还原其本来的意思。

译文:1.我生下来六个月,慈爱的父亲就去世了;到了四岁,舅父强迫母亲改变守节的志愿,把她嫁给了别人。2.我活着应当不惜性命报效朝廷,死了也要结草衔环来报答陛下的恩情。

【满分展示】

考题 (2019·浙江卷)翻译文中画横线的句子。世之立功名、尚通显者,日讥薄文士无毛发之用。子相独不然。为考功郎有声,以不能附会,非久出参闽藩。

答案 世间那些成就功业名声、崇尚通达显赫的人,常常讥笑鄙视文人没有丝毫的用处。

评注 句中的“无毛发之用”使用了比喻的说法,意思是“没有丝毫的用处”,在翻译时不能直译,只能改变表面意思,用意译的方式翻译。

“六失误”之六 该变不变,语意不畅

把文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

嬴氏焚书史,咸阳火正炽。此中有全书,并不遗只字。上溯书契前,结绳亦有记。繇前视伏羲,已是其叔季。海外多名邦,九州一黑痣。读书三十乘,千万中一二。方知余见小,春秋问蛄蟪。石彭与凫毛,所见同儿稚。

(节选自张岱《琅嬛福地记》)

错误翻译 (经过此事)我才知道自己看见的很少,就像拿春秋长短寻问蝉一样。

我来评卷 句中的“见”,动词活用为名词,见识;“小”,译为浅陋。“春秋”,古代春秋是一年中重要的两个季节,后用来指代一年的时光。“春秋问蛄蟪”为比喻句,在翻译时应该用意译的方式变通翻译。

我来改正 (经过此事)我才知道自己见识浅陋,就像夏生秋死(或“春生夏死”)的蝉不知道一年四季的转换。

【边练边悟】

7.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。(注意运用变通法)

暇即与其友汪琬、刘体仁、董文骥、王士禛辈出游丰台、草桥诸胜地,或会食浮屠、老子之宫。诸子酒酣耳热,辨难蜂起,各负气不肯相下。先生默坐,或微笑不发一语。偶出一语,则人人自失,觉我言为烦。

(节选自王士禛《御史梁皙次先生传》)

变通词语:

关键词语:

译文:

答案:变通词语:蜂起,纷然并起。(不能直译为“群蜂飞起”)

关键词语:辨难,辩驳问难;气,意气。

译文:众人酒兴正浓时,辩驳问难纷然并起,人人凭恃意气不肯服输。

参考译文:

有空闲时就与他的朋友汪琬、刘体仁、董文骥、王士禛这些人外出游览丰台、草桥等风景名胜,有时大家也一起到寺庙、道观聚餐。众人酒兴正浓时,辩驳问难纷然并起,人人凭恃意气不肯服输。(这时候)先生默然坐在那里,有时微笑着一言不发。先生偶尔说出一句话,每个人就会觉得自己说错了,觉得自己说得太烦琐了。

三、翻译时紧扣语境

语境就是言语环境,它包括句外语境,也包括句内语境;包括语言因素,也包括非语言因素;包括内容因素,也包括结构因素。

(一)分析句内与句外语境

1.句内语境

具体要从内容与结构两个角度看。翻译时一定要从内容上真正理解这句话,如果是记叙性的,则要关注人物的身份、人际关系,以及事件的起因、经过、结果;如果是说理性的,则要关注评述对象、内部逻辑关系。从结构上分析,主要是分析句子的语法结构,确定句子的主语、谓语、宾语等语法成分,尤其要确定好动词,因为动词关涉很多内容,既涉及词类活用,也涉及主动被动;还有句式特点,如有无排偶句等。

2.句外语境

句外语境包括文段内的上下文与外部语境(社会背景、情理事理、知识积累)。分析句外上下文语境,主要是从内容上找到译句与上下文文字上的意义关联,其次要看译句与上下文在语句结构上的内在联系,如存在句式的一致性。

联系语境的意识,不仅仅是停留在内容、语法阶段,还应推及逻辑事理层面、推及文章的写作目的层面。译句大多与主人公的行为或作者的想法相关,翻译时,要想一想译出的句意是否符合生活逻辑,是否符合写作目的。

【边练边悟】

8.请结合语境翻译文段中画线的句子。

百诗先生为国朝经学大师,记诵精博,而其天质实奇钝。幼受书,读百遍,始略上口。性又善病,母禁之读,遂暗记不复出声。如是者十年。一日,自觉豁然,再观旧所研究本,了无疑滞,盖积苦精力之应也。世之以下愚自诿或托词因病废学者,观于先生,愧可知已。

(节选自《尚书古文疏证》)

(1)幼受书,读百遍,始略上口。

译文:

(2)性又善病,母禁之读,遂暗记不复出声。

译文:

答案:(1)幼时读书,读上好多遍,才大致读顺口。

(2)他的身体又容易生病,他母亲不让他读书,他就暗暗记着,不发出声音。

参考译文:

阎百诗先生是本朝的经学大师,记忆力非凡,但是他的天资实际上是非常愚钝的。幼时读书,读上好多遍,才大致读顺口。他的身体又容易生病,他母亲不让他读书,他就暗暗记着,不发出声音。就这样过了十年。一天,突然觉得豁然开朗,再看以前所读的书,一点疑惑的地方也没有,这大概是辛苦地堆积精力起的作用。世上以为自己愚笨而退缩的人,或者以自己生病为借口而荒废学业的人,和百诗先生相比,应该明白这是很惭愧的了。

(二)关注人物对话的语境

从人物对话中截取语句要求翻译,是命题者较常见的做法,考生对这样的语句的语境关注远远不够,以致出现翻译不准、改变原意的情况。如何关注这类语句的语境呢?

(1)了解对话的前后语境,如是在什么样的情境下说这番话的,是对谁说的,对话之后的结果如何,等等。

(2)关注该语句所在“说话”中的语境,如它的前面是什么内容,后面是什么内容,说话的目的是什么。尤其要注意句中的人称代词和省略内容,要避免把说话者的人称搞错,如句中代词“之”本该译为“我”却译成了“他”等。

【边练边悟】

9.请结合对话语境翻译文段中画线的句子。

曾樱,字仲含,峡江人。天启二年,稍迁常州知府。樱持身廉,为政恺悌公平,不畏强御。屯田御史索属吏应劾者姓名,樱不应。御史危言恐之,答曰:“僚属已尽,无可纠,止知府无状。”因自署下考,杜门待罪。抚按亟慰留,乃起视事。

(节选自《明史·曾樱传》,有删改)

译文:

解析:“答曰”应补出省略的主语“曾樱”;“僚属”根据上下文应译为“下属”(曾樱的下属),不是自指;“知府”应译为“我”。

答案:御史用严厉的话恐吓他,(曾樱)回答说:“下属已经尽力,没有可纠举弹劾的,只有我表现不好。”

参考译文:

曾樱,字仲含,峡江人。天启二年,逐渐升为常州知府。曾樱保持自身清廉,施政和乐平易公平,不畏强暴。屯田御史向他索要属吏中应受弹劾的官员姓名,曾樱不回应。御史用严厉的话恐吓他,(曾樱)回答说:“下属已经尽力,没有可纠举弹劾的,只有我表现不好。”于是自己署名考核为下等,闭门等待罪罚。抚按官急忙安慰挽留,他才出来处理政事。

(三)借助语境确定关键词、疑难词的含义

对于译句中关键词、疑难词的推敲、翻译,可以通过字形推知字义,也可以通过组词猜测词义,但更重要的是要通过联系句子内外语境推敲进而确定其义。例如《窦参传》中的一道翻译题:按狱江淮,次扬州,节度使陈少游骄蹇,不郊迎,令军吏传问,参正辞让之,少游悔惧,促诣参,参不俟济江。很多考生翻译这个句子时,对“蹇”“问”“促”三个词拿不准。可以分析语境先把握大意,句中的“窦参”与“陈少游”是上下级关系,句子叙述了两件紧紧相连的事:窦参巡视到扬州,陈少游未去迎接;等到陈少游后悔害怕了,再去见窦参,窦参已渡过长江而去了。从“参正辞让之”可以推知是因为陈少游“骄蹇”,“蹇”义既可以从邻字“骄”字推出,也可以从“让之”反推。“问”在这里不是“询问”的意思,而是说陈少游没有亲自去迎接,只是派军吏传达“问候”。“促”在这里不是“催促”,从“悔惧”一词可以推出应是“急促”“急忙”的意思。

【边练边悟】

10.请结合语境推敲画线句中加点词的词义,并翻译全句。

张廷珪,河南济源人。第进士,补白水尉。累迁监察御史,按劾平直。武后税天下浮屠钱,营佛祠于白司马坂,廷珪谏,后善之。召见长生殿,赏慰良厚,因是罢役。神龙初,诏白司马坂复营佛祠,廷珪方奉诏抵河北,道出其所,见营筑劳亟,怀不能已,上书切争,且言:“今土木复兴,不称前诏。愿罢之,以纾穷乏。”帝不省。

(节选自《新唐书·张廷珪传》)

(1)武后税天下浮屠钱,营佛祠于白司马坂,廷珪谏,后善之。

译文:

(2)今土木复兴,不称前诏。愿罢之,以纾穷乏。

译文:

答案:(1)武后向天下百姓征收用以建造佛寺的赋税,在白司马坂营建佛寺,张廷珪上书劝谏,武后认为他说得好。(关键词:税,名词作动词,征收;营,建造,营建;营佛祠于白司马坂,状语后置句,应是“于白司马坂营佛祠”;善,形容词的意动用法,认为……好。)

(2)如今又兴起土木,和先前的诏令不相符合。希望能停止这种做法,以解除百姓的穷困。(关键词:称,符合;罢,停止;纾,解除。)

参考译文:

张廷珪,河南济源人。考中进士科,补任白水县尉。经多次升迁后担任监察御史,巡察弹劾公平正直。武后向天下百姓征收用以建造佛寺的赋税,在白司马坂营建佛寺,张廷珪上书劝谏,武后认为他说得好。(武后)在长生殿召见他,赏赐慰勉甚为优厚,建佛寺之事也就因此停止。神龙初年,诏令在白司马坂再次营建佛寺,张廷珪恰逢奉诏令到达河北,途经那里,见百姓营造劳役十分辛苦,心中不能平静,上书恳切谏诤,并说:“如今又兴起土木,和先前的诏令不相符合。希望能停止这种做法,以解除百姓的穷困。”皇帝不理会。

(四)借助语境补出省略成分(主要是主语)和代词的指代义

省略是文言文突出而普遍的语言现象。考生如果在翻译时只满足于字字落实,对省略成分缺少足够的分析,就会导致翻译出的语句不通顺,自然难以得到满意的分数。为此,要强化补出省略成分的翻译意识。当然,要补出省略成分,必须借助语境。要联系前后语境揣摩句意,找出行为动作的发出者和受支配者。文言文省略的成分很多,如介词“之”“于”的省略、宾语的省略,这些较容易掌握。这里尤其要谈谈主语的省略。翻译的要求之一就是语意连贯,如果主语已悄然转换,而考生不能及时补正,就会造成句意逻辑失当。因此,主语的补出直接关系到语意的连贯、通顺。

【边练边悟】

11.阅读下面的文段,翻译画线的句子,注意补出相应的句子主语。

曾樱,字仲含,峡江人。十年冬,帝信东厂言,以樱行贿谋擢官,命械赴京。士民以樱贫,为醵金办装,耆老数千人随至阙下,击登闻鼓讼冤。帝命毋入狱,俟命京邸。寻以衡、永多寇,改樱湖广按察使,分守湖南,给以敕。

(节选自《明史·曾樱传》,有删改)

译文:

解析:“改”“分守”“给以”三句的主语并不完全相同,分别是“皇上”改任,“曾樱”分管,“皇上”授予。

答案:不久因为衡阳、永州多贼寇,皇上改任曾樱为湖广按察使,让他分管湖南,授予敕命。

参考译文:

曾樱,字仲含,峡江人。崇祯十年冬天,皇上相信东厂的话,认为曾樱行贿谋求升官,命令把他套上刑具送到京师。当地的士绅、百姓因为曾樱家里清贫,为他凑钱准备了行装,几千名年高德厚的人跟着他到京师,敲登闻鼓为他诉冤。皇上传令不要把曾樱送进监狱,让他在京师的官邸中听候命令。不久因为衡阳、永州多贼寇,皇上改任曾樱为湖广按察使,让他分管湖南,授予敕命。

(五)借助语境,检验译好的语句

将译好的句子代入语境检验,看看是否合乎文理、事理、情理,是否与上下文语意贯通、顺畅得当。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

文言翻译——关注语境巧翻译

一、把握翻译的要点、原则

(一) 结合典题答案找角度

阅读下面文言翻译试题及评分细则,从中体会文言文翻译要注意些什么。

(2020·新高考卷Ⅰ)把下面句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)涟等初不承,已而恐以不承为酷刑所毙,冀下法司,得少缓死为后图。(4分)

(2)都御史周应秋犹以所司承追不力,疏趣之,由是诸人家族尽破。(4分)

[参考答案] (1)杨涟等起初不招认,随后担心不招认会被酷刑毙命,希望下至法司,得以稍稍缓死,日后再做谋划。

(2)都御史周应秋还认为主管官员受命追查不力,上疏催促此事,因而使各人家族全都家破人亡。

[评分细则]

(1)①“承”可译为:招认,承认。

②“冀”可译为:希望。

③“少”:与所学课文中“宾客意少舒”的“少”意思一样,意为“稍稍”。

④“图”可译为:谋划。

⑤“为酷刑所毙”:“为……所”表被动,意为“被酷刑毙命”。

关键词“承”“冀”“图”各1分,大意1分。

(2)①“承追”可译为:受命追查。

②“疏”可译为:上疏。

③“趣”可译为:督促,催促。

④其他:“都御史”官名,应保留;“所司”应译为主管官员。

⑤句意:“由是诸人家族尽破”可译为“因而使各人家族全部家破人亡”。

关键词“承追”“疏”“趣”各1分,大意1分。

(二) 总结规律明角度

角度一 译好得分点

文言文翻译题跟很多题目一样,也是按得分点给分的。考生要通过训练,学会识别句子中的得分点,然后重点译好这些得分点。

实词 准确理解句中的通假字、多义词、古今异义词、活用词语、特殊疑难词语,并在译文中体现出来

虚词 1.考试常考的18个虚词是十分重要的得分点。只要句中出现,就要格外留心。2.关键虚词主要是指副词、连词、介词

文言句式 特殊句式总有一定的语言标志,如判断句多以“……者,……也”或“乃、即、皆、则”等为标志;被动句多以“于”“见”“为”等为标志。考生容易忽略的是定语后置句、宾语前置句、无被动标志的被动句、无判断标志的判断句和表反问的固定句式。这方面知识在前面已有详细讲解,不赘述

角度二 记清两原则

1.直译为主,字字落实

所谓“直译”就是字字落实,不可凭大意去翻译。所谓“字字落实”,就是在翻译时,将文言语句中的每个词都落实到译文中去,这是文言文翻译最基本的要求。发语词、语气词这些无法直接译出的词,考生可不必译出来。

示例:师 者, 所以 传 道 受 业 解惑也。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

译文:老师, 是用来 传授 道理、教授 学业、解答疑难问题的人。

“直译为主”是文言文翻译最基本的方法,也是保证达到“字字落实”这一基本要求的最佳方法。“直译为主”是说对于大多数句子、大多数词语,可以采取直接翻译的方式。

2.意译为辅,文通句顺

所谓“意译为辅”就是在难以直译或直译后难以表达原文意蕴的时候,酌情采用意译作为辅助手段。对于少数难以直接翻译的句子或句中的部分词语,要根据意思来翻译。客观地说,意译比直译更难,需要根据词语的本义及上下文来揣摩。

示例:假舆马者,非利足也,而致千里。

译文:借助车马的人,不是善于行走,却能到达千里之外的地方。(这里“利足”译为“善于行走”,就是意译。)

文言文中常见的修辞手法有比喻、借代、互文等,翻译含有这些修辞手法的句子大都不能采用直译的方式,而应根据其修辞手法的特点进行意译。解答此类试题,一是要积累一定的文言文修辞知识,留心文言文修辞现象;二是要结合语境,确定使用的修辞手法,恰当翻译。

角度三 坚持四意识

人物意识 圈出主要人物及文中出现的其他人的姓名,明确人物的主要事迹,便于理清人物关系及人事关系

语境意识 把握文章主要内容,梳理文脉,快速浏览所译句子的前后语境

采点意识 准确锁定关键字、词、句,并依据语境及所学知识,准确推断并翻译这些关键点

连贯意识 根据所学翻译技巧(留、删、换、调、补、变),流畅翻译所考句子

【边练边悟】

1.阅读下面的文言文,将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(提示:译句前请先找出三个关键点“关键实词”“关键虚词”“关键句式”,并作解释)

徐勉字修仁,东海郯人也。勉幼孤贫,早励清节。年六岁,属霖雨,家人祈霁,率尔为文,见称耆宿。及长好学,宗人孝嗣见之叹曰:“此所谓人中之骐骥,必能致千里。”年十八,召为国子生,便下帷专学,精力无怠。同时侪辈肃而敬之。祭酒王俭每见,常目送之,曰:“此子非常器也。”每称有宰辅之量。

六年,除给事中、五兵尚书,迁吏部尚书。勉居选官,彜伦有序。既闲尺牍,兼善辞令,虽文案填积,坐客充满,应对如流,手不停笔。尝与门人夜集,客有虞暠求詹事五官。勉正色答云:“今夕止可谈风月,不宜及公事。”故时人服其无私。勉虽居显职,不营产业,家无畜积,奉禄分赡亲族之贫乏者。门人故旧,或从容致言,勉乃答曰:“人遗子孙以财,我遗之清白。子孙才也,则自致辎;如不才,终为他有。”及卒,帝闻而流涕。谥简肃公。

(选自《南史·徐勉传》)

(1)祭酒王俭每见,常目送之,曰:“此子非常器也。”

关键实词:

关键虚词:

关键句式:

译文:

(2)勉虽居显职,不营产业,家无畜积,奉禄分赡亲族之贫乏者。

关键实词:

关键虚词:

关键句式:

译文:

(3)勉乃答曰:“人遗子孙以财,我遗之清白。子孙才也,则自致辎;如不才,终为他有。”

关键实词:

关键虚词:

关键句式:

译文:

答案:(1)关键实词:器(才能) 关键虚词:之(代词,代徐勉) 关键句式:此子非常器也(判断句)

译文:祭酒王俭每次见到他,都用目光送他离去,说:“这个人不是普通人。”

(2)关键实词:显职(显要职位)、营(经营)、赡(供养) 关键虚词:之(定语后置标志) 关键句式:亲族之贫乏者(定语后置句)

译文:徐勉虽然身居显要职位,但不经营产业,家里没有积蓄,他将俸禄分送出去以供养穷困的亲族。

(3)关键实词:遗(遗留,留给)、才(有才能) 关键虚词:乃(就)、以(介词,把) 关键句式:人遗子孙以财,我遗之清白(状语后置句);终为他有(被动句)

译文:徐勉就回答说:“别人把财产留给子孙,我把清白留给他们。子孙如果有才,就会自己取得财物;如果没有才,财产终究要为他人所有。”

参考译文:

徐勉字修仁,是东海郯人。徐勉幼年丧父,家境贫寒,很小就自我勉励,恪守高洁的节操。六岁时,恰逢连绵大雨,家人祈祷放晴,徐勉随意写了一篇祷文,竟被有名望有学问的老人称道。年龄稍大后喜爱学习,同族人徐孝嗣见到他赞叹说:“这就是所说的人中的骏马,一定能到达千里之外啊。”十八岁时,被召为国子生,他就闭门苦读,专攻学业,精力很好,不知疲倦。同辈人都对他肃然起敬。祭酒王俭每次见到他,都用目光送他离去,说:“这个人不是普通人。”常称赞他有宰辅的气度。

天监六年,被授官为给事中、五兵尚书,迁任吏部尚书。徐勉担任选官,办事符合常道,有条有理。既熟习文辞,又擅长辞令,虽然公文案卷堆积,宾客满座,但他应对自如,手不停笔。他曾经跟门客夜间举行宴会,有个叫虞暠的门客请求做詹事五官。徐勉端庄严肃地回答说:“今晚只可谈风月,不应说及公事。”所以当时的人都很佩服他的无私。徐勉虽然身居显要职位,但不经营产业,家里没有积蓄,他将俸禄分送出去以供养穷困的亲族。门客、老友有人随口进言,徐勉就回答说:“别人把财产留给子孙,我把清白留给他们。子孙如果有才,就会自己取得财物;如果没有才,财产终究要为他人所有。”等到他去世,皇帝听说后流泪痛哭。谥号为简肃公。

二、文言文翻译“六关注”,防范“六失误”

文言文翻译要做到“信”,即准确地表达原文意思;力争“达”,即文通字顺,句意畅达;而“雅”,则是更高一级的要求,即做到用语得体,简明优雅。翻译文言文句子时应先找到题目的命题点和翻译的得分点,接下来就是翻译的过程。先直译,确保字字落实,直译不畅再意译,并且要有语境意识。 翻译时,注意运用“六关注”,防范“六失误”。

关注一 留(所谓“留”,就是保留(照录)文言文中的一些基本词汇和专有名词)

【教材探源】

翻译下面句子,并试着总结加黑词翻译的方法。

《鸿门宴》 规律总结

1.沛公(人名)军霸上(地名) ,未得与项羽(人名)相见。2.沛公(人名)左司马(官职名)曹无伤(人名)使人言于项羽(人名)曰。3.劳苦而功高(现代汉语中仍常用的成语)如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人。 1.人名、地名、朝代、年号、谥号、庙号、爵位名、书名、官职名、器物名、典章制度和度量衡单位等保留不译。2.在现代汉语中仍常用的成语或习惯用语,一般人都能够理解,可以保留不译(译了,反而显得不通顺)。

续 表

译文:1.沛公在霸上驻军,还没有跟项羽见面。 2.沛公的左司马曹无伤派人对项羽说。3.这样劳苦功高,没有得到封侯的赏赐,反而听信小人的谗言,想杀有功的人。

【满分展示】

考题 (2021·全国卷Ⅱ)翻译文中画横线的句子。帝曰:“所言归地事极无名,若必邀求,朕当决战! 若欲货财,汉以玉帛赐单于,有故事,宜许之。”

答案 如果想要货物钱财,汉朝曾赐给匈奴单于玉帛,有先例,应当答应他们。

评注 可保留的词语:玉帛、单于。采分点:“以”,介词,用;“故事”,旧事,先例; “许”,答应。

“六失误”之一 该留不留,强行翻译

把文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

赵立,徐州张益村人。……时山东诸郡莽为盗区,立介居其间,威名流闻。会金左将军昌围楚州急,通守贾敦诗欲以城降,宣抚使杜充命立将所部兵往赴之。且战且行,连七战胜而后能达楚。

(选自《宋史·赵立传》)

错误翻译 适逢金国上将军完颜昌加紧围困楚州,佐理郡务官贾敦诗打算交城投降,安抚使杜充命令赵立率领部下前往支援他。

我来评卷 官职名“左将军”“通守”“宣抚使”及在句中只起调节音节作用的“之”,不用翻译,却强行翻译。应保留官职名,删去“之”。

我来改正 适逢金国左将军完颜昌加紧围困楚州,通守贾敦诗打算交城投降,宣抚使杜充命令赵立率领部下前往支援。

【边练边悟】

2.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。(注意运用保留法)

武安君伐韩,拔野王。上党路绝,上党守冯亭与其民谋曰:“郑道已绝,秦兵日进,韩不能应,不如以上党归赵。赵受我,秦必攻之;赵被秦兵,必亲韩,韩、赵为一,则可以当秦矣。”乃遣使者告于赵曰:“韩不能守上党,入之秦,其吏民皆安于赵,不乐为秦。有城市邑十七,愿再拜献之大王!”赵王以告平阳君豹,对曰:“圣人甚祸无故之利。”

(节选自《通鉴纪事本末·秦并六国》)

保留词语:

关键词语:

译文:

答案:保留词语:韩、上党、秦、赵。

关键词语:入,献给;安,心向。

译文:我们韩国无法守住上党,想把它献给秦国,但郡中官员百姓都心向赵国,不愿做秦国的属下。

参考译文:

秦国武安君白起进攻韩国,攻克野王。上党与外界通道被切断,上党郡守冯亭与民间人士商议说:“去都城新郑的道路已经断绝,秦国军队日渐推进,韩国又无法接应救援,不如拿上党去归顺赵国。赵国如果接受我们,秦国必定进攻他们;赵国遭遇秦兵,一定会与韩国亲善,韩、赵联为一体,就可以抵挡秦国了。”于是派使者去告诉赵国说:“我们韩国无法守住上党,想把它献给秦国,但郡中官员百姓都心向赵国,不愿做秦国的属下。我们现有大邑共十七个,愿意恭敬地献给赵王!”赵王把此事告诉平阳君赵豹,赵豹回答说:“圣人认为接受无缘无故的利益不是好兆头。”

关注二 换(所谓“换”,就是用现代汉语中的词语替换文言词语)

【教材探源】

翻译下面句子,并试着总结加黑词翻译的方法。

《鸿门宴》 规律总结

1.范增说项羽曰。2.今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小(形容词作名词)。3.沛公居山东(古今异义)时,贪于财货,好美姬。4.吾令人望其气,皆为龙虎,成五采(通假字),此天子气也。急击勿失! 1.将文言词语换成相对应的现代汉语中的词语,如,古人讲“曰”,现在讲“说”“道”。2.将古代汉语的单音节词换成相对应的现代汉语的双音节词。3.将古今异义词换成相应的现代词语。 4.通假字要换成本字,译成本字的意思。 5.将词类活用的词换成活用后的词。

译文:1.范增劝说项羽道。2.如今入了关,财物什么都不拿,也不迷恋女色,这表明他的志向不在小处。3.沛公住在崤山以东时,贪图财货,喜欢漂亮的女人。4.我叫人观望他那里的气运,都是龙虎的形状,呈现五彩的颜色,这是天子的气运呀!赶快攻打,不要失去机会。

【满分展示】

考题 (2021·新高考卷Ⅰ)翻译文中画线的句子。上患吏多受赇,密使左右试赂之。有司门令史受绢一匹,上欲杀之,民部尚书裴矩谏曰:“为吏受赂,罪诚当死……”

答案 太宗担心官吏中多有接受贿赂的,秘密安排身边的人去试着贿赂他们。

评注 文中的“患”“吏”“受”“密”“赂”是单音节词,应换成双音节词“担心”“官吏”“接受”“秘密”“贿赂”。

“六失误”之二 该换不换,文白混杂

把文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

绍圣初,(许将)入为吏部尚书,章惇为相,与蔡卞同肆罗织,贬谪元祐诸臣,奏发司马光墓。哲宗以问将,对曰:“发人之墓,非盛德事。”知颍昌府,移大名。在大名六年,数告老,召为佑神观使。

(节选自《宋史·许将传》)

错误翻译 章惇为相,与蔡卞一起任意罗织罪名,贬斥元祐旧臣,上奏请求打开司马光的坟墓。

我来评卷 “章惇为相”“罗织”文白掺杂,“为相”是“担任宰相”,“罗织”为“虚构罪名,进行诬陷”。

我来改正 章惇担任宰相,与蔡卞一起恣意虚构罪名,贬斥元祐旧臣,奏请打开司马光的坟墓。

【边练边悟】

3.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。(注意运用替换法)

赵王使平原君求救于楚,平原君约其门下食客文武备具者二十人与之俱,得十九人,余无可取者。毛遂自荐于平原君。平原君曰:“夫贤士之处世也,譬若锥之处囊中,其末立见。今先生处胜之门下三年于此矣,左右未有所称诵,胜未有所闻,是先生无所有也。先生不能,先生留!”毛遂曰:“臣乃今日请处囊中耳。使遂蚤得处囊中,乃颖脱而出,非特其末见而已。”平原君乃与之俱,十九人相与目笑之。

(节选自《史记·平原君列传》)

替换词语:

译文:

答案:替换词语:句中的“贤士”译为“贤能的人”,“处世”可译为“活在世上”,“锥”应换成双音节词“锥子”,“末”应换成双音节词“锥尖”。

译文:贤能的人活在世上,好比一个锥子放在口袋里,锥尖会立刻穿露出来。

参考译文:

赵孝成王派平原君赵胜到楚国求救,平原君准备挑选门下食客中文武双全的二十人一起前往,已选出十九人,其余的都不可选用。这时毛遂向平原君做自我推荐。平原君说:“贤能的人活在世上,好比一个锥子放在口袋里,锥尖会立刻穿露出来。如今先生已到我门下三年,左右的人没有称赞过你,我也没听说过你有什么作为,这说明先生没有什么才能。所以先生不能去,先生留下吧!”毛遂说:“今天就请您把我放在口袋里吧!如果早把我放在口袋里,早就脱颖而出了,岂止是露出个锥尖而已!”于是平原君同意让毛遂一同前往楚国,其他十九个人都相视嘲笑毛遂。

关注三 调(所谓“调”,就是把文言文中的特殊句式按现代汉语的语序调整过来,使译句畅达)

【教材探源】

翻译下面句子,并试着总结加黑句子翻译的方法。

《鸿门宴》 规律总结

1.项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事(状语后置句),欲呼张良与俱去。2.良问曰:“大王来何操(宾语前置)?” 常见倒装句有:(1)主谓倒装句。例如:“甚矣,汝之不惠”应译为“你不聪明到了极点”。(2)宾语前置句。例如:“句读之不知”应译为“不明白句读”。(3)定语后置句。例如:“村中少年好事者”可译为“村中有个好事的少年”。(4)状语后置句。例如:“苏子与客泛舟游于赤壁之下”可译为“我和客人在赤壁之下泛舟游览”。

译文:1.项伯就连夜骑马跑到刘邦的军营,私下会见张良,把事情详细地告诉了他,想叫张良和他一起离开。2.张良问:“大王来时带了什么东西?”

【满分展示】

考题 (2021·全国卷Ⅰ)翻译文中画横线的句子。陛下忿选人之多诈,故欲杀之,而既知其不可,复断之以法,此乃忍小忿而存大信也。”

答案 但已经知道不能这样处置,再依法裁决,这是忍下了小的愤怒而保全了大信用啊。

评注 特殊句式:“断之以法”,状语后置句,正常语序应为“以法断之”。关键词语:“忿”,愤怒,怨恨;“信”,信用。

“六失误”之三 该调不调,不合规范

把文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

李大亮,京兆泾阳人……贼将张弼异之……世皆贤大亮能报,而多弼不自伐也。

(节选自《新唐书·列传第二十四》)

错误翻译 世人都以大亮知恩图报为贤,并且称赞张弼不自我夸耀。

我来评卷 “不自伐”,否定句中代词作宾语,宾语要前置,应译为“不夸耀自己”。

我来改正 世人都以大亮知恩图报为贤,并且称赞张弼不夸耀自己。

【边练边悟】

4.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。(注意运用调序法)

陈韡,字子华,福州候官人。登开禧元年进士第,嘉定十四年,辟京东、河北干官。绍定四年二月,躬往邵武督捕余寇,贼首迎降,韡以其力屈乃降,卒诛之。端平二年,入奏事,帝称其平寇功,韡顿首言曰:“臣不佞,徒有孤忠,仗陛下威灵,苟逃旷败耳,何功之有。”景定元年,授福建安抚大使兼知福州。明年卒,年八十有三。

(节选自《宋史·陈韡传》)

关键词语:

调整句式:

译文:

答案:关键词语:不佞,没有才能;徒,只;苟,暂且;旷败,失败。

调整句式:“何功之有”为宾语前置句,应该调整为“有何功”。

译文:我并没有什么才能,所有的只是一片忠心,仰仗着陛下的神威,暂且免于失败罢了,哪有什么功劳。

参考译文:

陈韡,字子华,福州候官人。陈韡开禧元年考中进士,嘉定十四年,被征召为京东、河北干官。绍定四年二月,亲自前往邵武督察剿捕残余的贼寇,贼寇的首领前来投降,陈韡认为他是在力量耗尽之后才投降的,最终还是杀了他。端平二年,进京禀奏事情,皇帝称赞他平定强盗的功劳,陈韡叩头说:“我并没有什么才能,所有的只是一片忠心,仰仗着陛下的神威,暂且免于失败罢了,哪有什么功劳。”景定元年,被授予福建安抚大使兼福州知州。第二年去世,终年八十三岁。

关注四 删(所谓“删”,就是略去不译)

【教材探源】

翻译下面句子,并试着总结加黑词语翻译的方法。

《鸿门宴》 规律总结

所以遣将守关者,备他盗之出入(偏义复词)与非常也。 1.在文言文中有些词只表示停顿、凑足音节,或者是起语气作用的助词,或者是起连接作用的虚词,它们没有实在的意义,在翻译时,应该删除不译。2.偏义复词,指一个词由两个意义相近、相对或相反的语素构成,其中一个语素表示意义,另一个语素不表示意义,只作陪衬。对偏义复词进行翻译时,要将“陪衬意”去掉。

译文:(我)派遣官兵去把守函谷关的原因,是防备其他盗贼进来和意外的变故。

【满分展示】

考题 (2015·四川卷)翻译文中画横线的句子。夫学者不患才不及,而患志不立,故曰希骥之马,亦骥之乘,希颜之徒,亦颜之伦也。又曰锲而舍之,朽木不知;锲而不舍,金石可亏。斯非其效乎!

答案 学习的人不担心才智赶不上(别人),而担心不能立志,所以说羡慕骏马的马,也就能成为骏马这一类的马;仰慕颜渊的人,也就能成为颜渊这一类的人。

评注 “夫”是发语词,“也”为语气词。这两类词在翻译时可以不译。

“六失误”之四 该删不删,画蛇添足

将下面画横线的句子翻译成现代汉语。

时方考选科道,登云因疏言:“近岁言官,壬午以前怵于威,则摧刚为柔;壬午以后昵于情,则化直为佞。其间岂无刚直之人,而弗胜龃龉,多不能安其身。二十年来,以刚直擢京卿者百止一二耳。背公植党,逐嗜乞怜,如所谓‘七豺’‘八狗’者,言路顾居其半。夫台谏为天下持是非,而使人贱辱至此,安望其抗颜直绳,为国家锄大奸、歼巨蠹哉!与其误用而斥之,不若慎于始进。”因条数事以献。

(节选自《明史·陈登云传》)

错误翻译 那些谏官是为天下主持是非的,而让人侮辱到这种地步,怎么能希望他不顾情面,正直地做事,为国家除掉大奸、消灭大害呢!

我来评卷 “夫台谏为天下持是非”中的“夫”字,是句首发语词,翻译时可删去不译,上面答案翻译成“那些”,明显是错误的。

我来改正 谏官是替天下主持是非的,却让人践踏到这种地步,怎么能希望他不顾情面,正直地处理事情,为国家除掉大奸、消灭大害呢!

【边练边悟】

5.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。(注意运用删削法)

凡兵,不攻无过之城,不杀无罪之人。夫杀人之父兄,利人之货财,臣妾人之子女,此皆盗也。故兵者,所以诛暴乱、禁不义也。

(节选自《尉缭子》)

删削词语:

关键词语:

译文:

答案:删削词语:夫、也。

关键词语:利,形容词的意动用法,以……为利;臣妾,名词的意动用法,以……为臣妾。

译文:杀害人家的父兄,掠夺人家的财物,奴役人家的子女,这些都是强盗的行为。

参考译文:

凡是用兵,不要进攻没有过失的国家,不要杀害无辜的人。杀害人家的父兄,掠夺人家的财物,奴役人家的子女,这些都是强盗的行为。战争的目的,是平定暴乱、制止不义行为。

关注五 补(所谓“补”,就是补充上省略了的成分)

【教材探源】

翻译下面句子,并试着总结需补内容翻译的方法。

《鸿门宴》 规律总结

唉!竖子不足与(之)谋!(省略句) 1.增补原文省略的主语、谓语或宾语。2.增补能使语意明了的关联词。注意:补充的内容要用括号标记出来。如:“不治将益深”译为“(如果)不治疗就会更加深入”。

译文:唉!这小子不值得(和他)共谋大业!

【满分展示】

考题 (2018·全国卷Ⅲ)翻译文中画横线的句子。明日入对,徽宗问何以处之,(范纯礼)对曰:“愚人村野无所知,若以叛逆蔽罪,恐辜好生之德。以不应为杖之,足矣。”

答案 愚人粗鲁无知,如果以叛逆定罪,恐怕会辜负陛下爱惜生灵的仁德。

评注 句中的“辜”是“辜负”的意思,后面省略了“陛下”(徽宗)。省略的成分,在翻译时应该补出来,有的学生该补不补,翻译出来的语句意思不通,语意不明。

“六失误”之五 该补不补,语意错误

把文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

英宗即位,加中书侍郎兼礼部尚书,寻加户部尚书。帝不豫,辽使至不能见,命公亮宴于馆,使者不肯赴。公亮质之曰:“锡宴不赴,是不虔君命也。人主有疾,而必使亲临,处之安乎?”使者即就席。

(节选自《宋史·曾公亮传》)

错误翻译 赐宴不到场,这是对君主命令的不重视。我们的国君有病,却一定要亲临宴会,做这样的事能心安吗?

我来评卷 “锡宴不赴”省略了句子的主语“君主”和“不赴”的主语“你”,“而必使亲临”省略了句子主语“你”,“使”后省略了“之”,译为“他”,在翻译时补上这些省略的成分,表达的意思才完整。

我来改正 (君主)赐宴(你)不到场,这是对君主命令的不尊重。我们的国君有病,(你)却一定要(他)亲临宴会,做这样的事能心安吗?

【边练边悟】

6.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。(注意运用增补法)

毕諴,字存之,黄门监构从孙。构弟栩,生凌,凌生匀,世失官,为盐估。匀生諴,蚤孤。夜然薪读书,母恤其疲,夺火使寐,不肯息,遂通经史,工辞章。性端悫,不妄与人交。

(节选自《新唐书·毕諴传》)

增补词语:

关键词语:

译文:

答案:增补词语:(毕諴)夜然薪读书,母恤其疲,夺火使(他)寐,(毕諴)不肯息……

关键词语:然,通“燃”;恤,体恤;工,擅长。

译文:(毕諴)晚上燃柴读书,母亲体恤他读书疲惫,夺去火把让(他)睡觉,(毕諴)不肯休息,于是能通晓经书史书,擅长诗文。

参考译文:

毕諴,字存之,是黄门监毕构的堂孙。毕构的弟弟毕栩,生下了毕凌,毕凌生下毕匀,世代没有官职,从事食盐生意。毕匀生下毕諴,毕諴很早便失去了父亲。(毕諴)晚上燃柴读书,母亲体恤他读书疲惫,夺去火把让(他)睡觉,(毕諴)不肯休息,于是能通晓经书史书,擅长诗文。(毕諴)性格端正谨慎,不随便与人交往。

关注六 变(“变”指根据语境,灵活变通地翻译。尤其是碰到文言文中运用修辞或典故的地方时,应学会变通地翻译)

【教材探源】

翻译下面句子,并试着总结加黑词语翻译的方法。

《陈情表》 规律总结

1.生孩六月,慈父见背(委婉);行年四岁,舅夺母志。2.臣生当陨首(委婉),死当结草(用典)。 古文中经常使用借喻、借代、互文、用典、委婉说法等,翻译时要根据上下文灵活、贯通地译出。1.借喻的译法:译为它所比喻的事物,即把喻体还原成本体。2.委婉的译法:古人为了避粗俗、避忌讳、图吉利或出于外交的需要,有时故意不直陈其事,把话说得很含蓄,这就是委婉。翻译时应还原其本来的意思。

译文:1.我生下来六个月,慈爱的父亲就去世了;到了四岁,舅父强迫母亲改变守节的志愿,把她嫁给了别人。2.我活着应当不惜性命报效朝廷,死了也要结草衔环来报答陛下的恩情。

【满分展示】

考题 (2019·浙江卷)翻译文中画横线的句子。世之立功名、尚通显者,日讥薄文士无毛发之用。子相独不然。为考功郎有声,以不能附会,非久出参闽藩。

答案 世间那些成就功业名声、崇尚通达显赫的人,常常讥笑鄙视文人没有丝毫的用处。

评注 句中的“无毛发之用”使用了比喻的说法,意思是“没有丝毫的用处”,在翻译时不能直译,只能改变表面意思,用意译的方式翻译。

“六失误”之六 该变不变,语意不畅

把文段中画横线的句子翻译成现代汉语。

嬴氏焚书史,咸阳火正炽。此中有全书,并不遗只字。上溯书契前,结绳亦有记。繇前视伏羲,已是其叔季。海外多名邦,九州一黑痣。读书三十乘,千万中一二。方知余见小,春秋问蛄蟪。石彭与凫毛,所见同儿稚。

(节选自张岱《琅嬛福地记》)

错误翻译 (经过此事)我才知道自己看见的很少,就像拿春秋长短寻问蝉一样。

我来评卷 句中的“见”,动词活用为名词,见识;“小”,译为浅陋。“春秋”,古代春秋是一年中重要的两个季节,后用来指代一年的时光。“春秋问蛄蟪”为比喻句,在翻译时应该用意译的方式变通翻译。

我来改正 (经过此事)我才知道自己见识浅陋,就像夏生秋死(或“春生夏死”)的蝉不知道一年四季的转换。

【边练边悟】

7.把下面文段中画横线的句子翻译成现代汉语。(注意运用变通法)

暇即与其友汪琬、刘体仁、董文骥、王士禛辈出游丰台、草桥诸胜地,或会食浮屠、老子之宫。诸子酒酣耳热,辨难蜂起,各负气不肯相下。先生默坐,或微笑不发一语。偶出一语,则人人自失,觉我言为烦。

(节选自王士禛《御史梁皙次先生传》)

变通词语:

关键词语:

译文:

答案:变通词语:蜂起,纷然并起。(不能直译为“群蜂飞起”)

关键词语:辨难,辩驳问难;气,意气。

译文:众人酒兴正浓时,辩驳问难纷然并起,人人凭恃意气不肯服输。

参考译文:

有空闲时就与他的朋友汪琬、刘体仁、董文骥、王士禛这些人外出游览丰台、草桥等风景名胜,有时大家也一起到寺庙、道观聚餐。众人酒兴正浓时,辩驳问难纷然并起,人人凭恃意气不肯服输。(这时候)先生默然坐在那里,有时微笑着一言不发。先生偶尔说出一句话,每个人就会觉得自己说错了,觉得自己说得太烦琐了。

三、翻译时紧扣语境

语境就是言语环境,它包括句外语境,也包括句内语境;包括语言因素,也包括非语言因素;包括内容因素,也包括结构因素。

(一)分析句内与句外语境

1.句内语境

具体要从内容与结构两个角度看。翻译时一定要从内容上真正理解这句话,如果是记叙性的,则要关注人物的身份、人际关系,以及事件的起因、经过、结果;如果是说理性的,则要关注评述对象、内部逻辑关系。从结构上分析,主要是分析句子的语法结构,确定句子的主语、谓语、宾语等语法成分,尤其要确定好动词,因为动词关涉很多内容,既涉及词类活用,也涉及主动被动;还有句式特点,如有无排偶句等。

2.句外语境

句外语境包括文段内的上下文与外部语境(社会背景、情理事理、知识积累)。分析句外上下文语境,主要是从内容上找到译句与上下文文字上的意义关联,其次要看译句与上下文在语句结构上的内在联系,如存在句式的一致性。

联系语境的意识,不仅仅是停留在内容、语法阶段,还应推及逻辑事理层面、推及文章的写作目的层面。译句大多与主人公的行为或作者的想法相关,翻译时,要想一想译出的句意是否符合生活逻辑,是否符合写作目的。

【边练边悟】

8.请结合语境翻译文段中画线的句子。

百诗先生为国朝经学大师,记诵精博,而其天质实奇钝。幼受书,读百遍,始略上口。性又善病,母禁之读,遂暗记不复出声。如是者十年。一日,自觉豁然,再观旧所研究本,了无疑滞,盖积苦精力之应也。世之以下愚自诿或托词因病废学者,观于先生,愧可知已。

(节选自《尚书古文疏证》)

(1)幼受书,读百遍,始略上口。

译文:

(2)性又善病,母禁之读,遂暗记不复出声。

译文:

答案:(1)幼时读书,读上好多遍,才大致读顺口。

(2)他的身体又容易生病,他母亲不让他读书,他就暗暗记着,不发出声音。

参考译文:

阎百诗先生是本朝的经学大师,记忆力非凡,但是他的天资实际上是非常愚钝的。幼时读书,读上好多遍,才大致读顺口。他的身体又容易生病,他母亲不让他读书,他就暗暗记着,不发出声音。就这样过了十年。一天,突然觉得豁然开朗,再看以前所读的书,一点疑惑的地方也没有,这大概是辛苦地堆积精力起的作用。世上以为自己愚笨而退缩的人,或者以自己生病为借口而荒废学业的人,和百诗先生相比,应该明白这是很惭愧的了。

(二)关注人物对话的语境

从人物对话中截取语句要求翻译,是命题者较常见的做法,考生对这样的语句的语境关注远远不够,以致出现翻译不准、改变原意的情况。如何关注这类语句的语境呢?

(1)了解对话的前后语境,如是在什么样的情境下说这番话的,是对谁说的,对话之后的结果如何,等等。

(2)关注该语句所在“说话”中的语境,如它的前面是什么内容,后面是什么内容,说话的目的是什么。尤其要注意句中的人称代词和省略内容,要避免把说话者的人称搞错,如句中代词“之”本该译为“我”却译成了“他”等。

【边练边悟】

9.请结合对话语境翻译文段中画线的句子。

曾樱,字仲含,峡江人。天启二年,稍迁常州知府。樱持身廉,为政恺悌公平,不畏强御。屯田御史索属吏应劾者姓名,樱不应。御史危言恐之,答曰:“僚属已尽,无可纠,止知府无状。”因自署下考,杜门待罪。抚按亟慰留,乃起视事。

(节选自《明史·曾樱传》,有删改)

译文:

解析:“答曰”应补出省略的主语“曾樱”;“僚属”根据上下文应译为“下属”(曾樱的下属),不是自指;“知府”应译为“我”。

答案:御史用严厉的话恐吓他,(曾樱)回答说:“下属已经尽力,没有可纠举弹劾的,只有我表现不好。”

参考译文:

曾樱,字仲含,峡江人。天启二年,逐渐升为常州知府。曾樱保持自身清廉,施政和乐平易公平,不畏强暴。屯田御史向他索要属吏中应受弹劾的官员姓名,曾樱不回应。御史用严厉的话恐吓他,(曾樱)回答说:“下属已经尽力,没有可纠举弹劾的,只有我表现不好。”于是自己署名考核为下等,闭门等待罪罚。抚按官急忙安慰挽留,他才出来处理政事。

(三)借助语境确定关键词、疑难词的含义

对于译句中关键词、疑难词的推敲、翻译,可以通过字形推知字义,也可以通过组词猜测词义,但更重要的是要通过联系句子内外语境推敲进而确定其义。例如《窦参传》中的一道翻译题:按狱江淮,次扬州,节度使陈少游骄蹇,不郊迎,令军吏传问,参正辞让之,少游悔惧,促诣参,参不俟济江。很多考生翻译这个句子时,对“蹇”“问”“促”三个词拿不准。可以分析语境先把握大意,句中的“窦参”与“陈少游”是上下级关系,句子叙述了两件紧紧相连的事:窦参巡视到扬州,陈少游未去迎接;等到陈少游后悔害怕了,再去见窦参,窦参已渡过长江而去了。从“参正辞让之”可以推知是因为陈少游“骄蹇”,“蹇”义既可以从邻字“骄”字推出,也可以从“让之”反推。“问”在这里不是“询问”的意思,而是说陈少游没有亲自去迎接,只是派军吏传达“问候”。“促”在这里不是“催促”,从“悔惧”一词可以推出应是“急促”“急忙”的意思。

【边练边悟】

10.请结合语境推敲画线句中加点词的词义,并翻译全句。

张廷珪,河南济源人。第进士,补白水尉。累迁监察御史,按劾平直。武后税天下浮屠钱,营佛祠于白司马坂,廷珪谏,后善之。召见长生殿,赏慰良厚,因是罢役。神龙初,诏白司马坂复营佛祠,廷珪方奉诏抵河北,道出其所,见营筑劳亟,怀不能已,上书切争,且言:“今土木复兴,不称前诏。愿罢之,以纾穷乏。”帝不省。

(节选自《新唐书·张廷珪传》)

(1)武后税天下浮屠钱,营佛祠于白司马坂,廷珪谏,后善之。

译文:

(2)今土木复兴,不称前诏。愿罢之,以纾穷乏。

译文:

答案:(1)武后向天下百姓征收用以建造佛寺的赋税,在白司马坂营建佛寺,张廷珪上书劝谏,武后认为他说得好。(关键词:税,名词作动词,征收;营,建造,营建;营佛祠于白司马坂,状语后置句,应是“于白司马坂营佛祠”;善,形容词的意动用法,认为……好。)

(2)如今又兴起土木,和先前的诏令不相符合。希望能停止这种做法,以解除百姓的穷困。(关键词:称,符合;罢,停止;纾,解除。)

参考译文:

张廷珪,河南济源人。考中进士科,补任白水县尉。经多次升迁后担任监察御史,巡察弹劾公平正直。武后向天下百姓征收用以建造佛寺的赋税,在白司马坂营建佛寺,张廷珪上书劝谏,武后认为他说得好。(武后)在长生殿召见他,赏赐慰勉甚为优厚,建佛寺之事也就因此停止。神龙初年,诏令在白司马坂再次营建佛寺,张廷珪恰逢奉诏令到达河北,途经那里,见百姓营造劳役十分辛苦,心中不能平静,上书恳切谏诤,并说:“如今又兴起土木,和先前的诏令不相符合。希望能停止这种做法,以解除百姓的穷困。”皇帝不理会。

(四)借助语境补出省略成分(主要是主语)和代词的指代义

省略是文言文突出而普遍的语言现象。考生如果在翻译时只满足于字字落实,对省略成分缺少足够的分析,就会导致翻译出的语句不通顺,自然难以得到满意的分数。为此,要强化补出省略成分的翻译意识。当然,要补出省略成分,必须借助语境。要联系前后语境揣摩句意,找出行为动作的发出者和受支配者。文言文省略的成分很多,如介词“之”“于”的省略、宾语的省略,这些较容易掌握。这里尤其要谈谈主语的省略。翻译的要求之一就是语意连贯,如果主语已悄然转换,而考生不能及时补正,就会造成句意逻辑失当。因此,主语的补出直接关系到语意的连贯、通顺。

【边练边悟】

11.阅读下面的文段,翻译画线的句子,注意补出相应的句子主语。

曾樱,字仲含,峡江人。十年冬,帝信东厂言,以樱行贿谋擢官,命械赴京。士民以樱贫,为醵金办装,耆老数千人随至阙下,击登闻鼓讼冤。帝命毋入狱,俟命京邸。寻以衡、永多寇,改樱湖广按察使,分守湖南,给以敕。

(节选自《明史·曾樱传》,有删改)

译文:

解析:“改”“分守”“给以”三句的主语并不完全相同,分别是“皇上”改任,“曾樱”分管,“皇上”授予。

答案:不久因为衡阳、永州多贼寇,皇上改任曾樱为湖广按察使,让他分管湖南,授予敕命。

参考译文:

曾樱,字仲含,峡江人。崇祯十年冬天,皇上相信东厂的话,认为曾樱行贿谋求升官,命令把他套上刑具送到京师。当地的士绅、百姓因为曾樱家里清贫,为他凑钱准备了行装,几千名年高德厚的人跟着他到京师,敲登闻鼓为他诉冤。皇上传令不要把曾樱送进监狱,让他在京师的官邸中听候命令。不久因为衡阳、永州多贼寇,皇上改任曾樱为湖广按察使,让他分管湖南,授予敕命。

(五)借助语境,检验译好的语句

将译好的句子代入语境检验,看看是否合乎文理、事理、情理,是否与上下文语意贯通、顺畅得当。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录