3.2.3【教案】语文一轮 现代文2 古诗文阅读 必备知识二 文言虚词

文档属性

| 名称 | 3.2.3【教案】语文一轮 现代文2 古诗文阅读 必备知识二 文言虚词 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-24 07:49:22 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

必备知识二 文言虚词

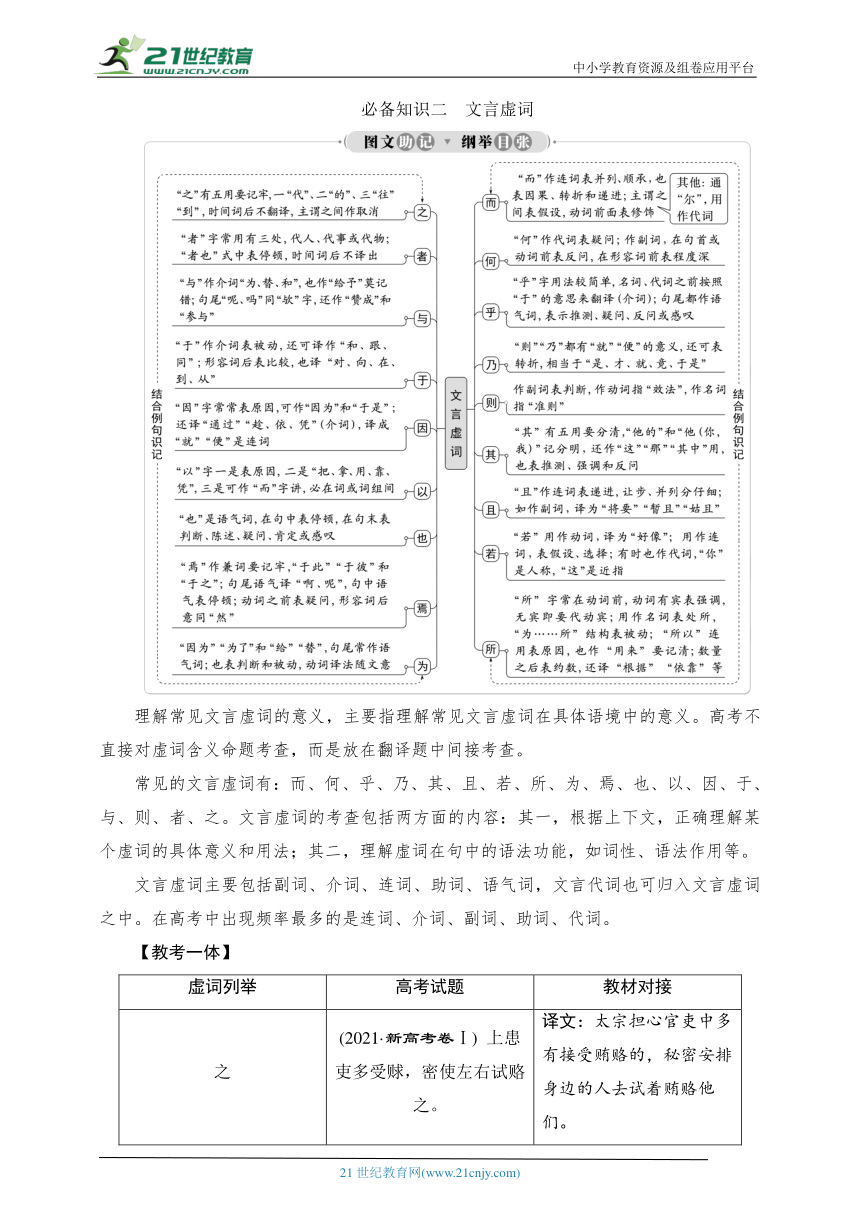

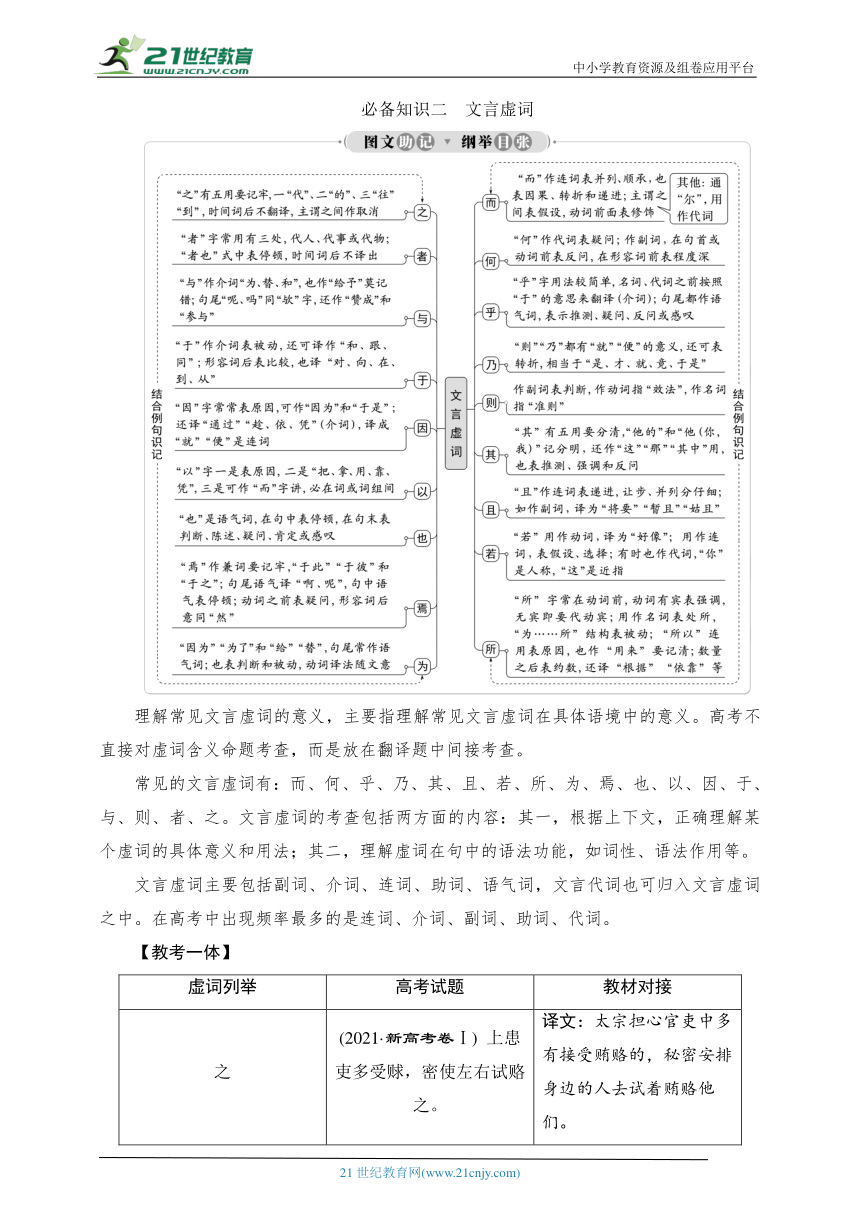

理解常见文言虚词的意义,主要指理解常见文言虚词在具体语境中的意义。高考不直接对虚词含义命题考查,而是放在翻译题中间接考查。

常见的文言虚词有:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。文言虚词的考查包括两方面的内容:其一,根据上下文,正确理解某个虚词的具体意义和用法;其二,理解虚词在句中的语法功能,如词性、语法作用等。

文言虚词主要包括副词、介词、连词、助词、语气词,文言代词也可归入文言虚词之中。在高考中出现频率最多的是连词、介词、副词、助词、代词。

【教考一体】

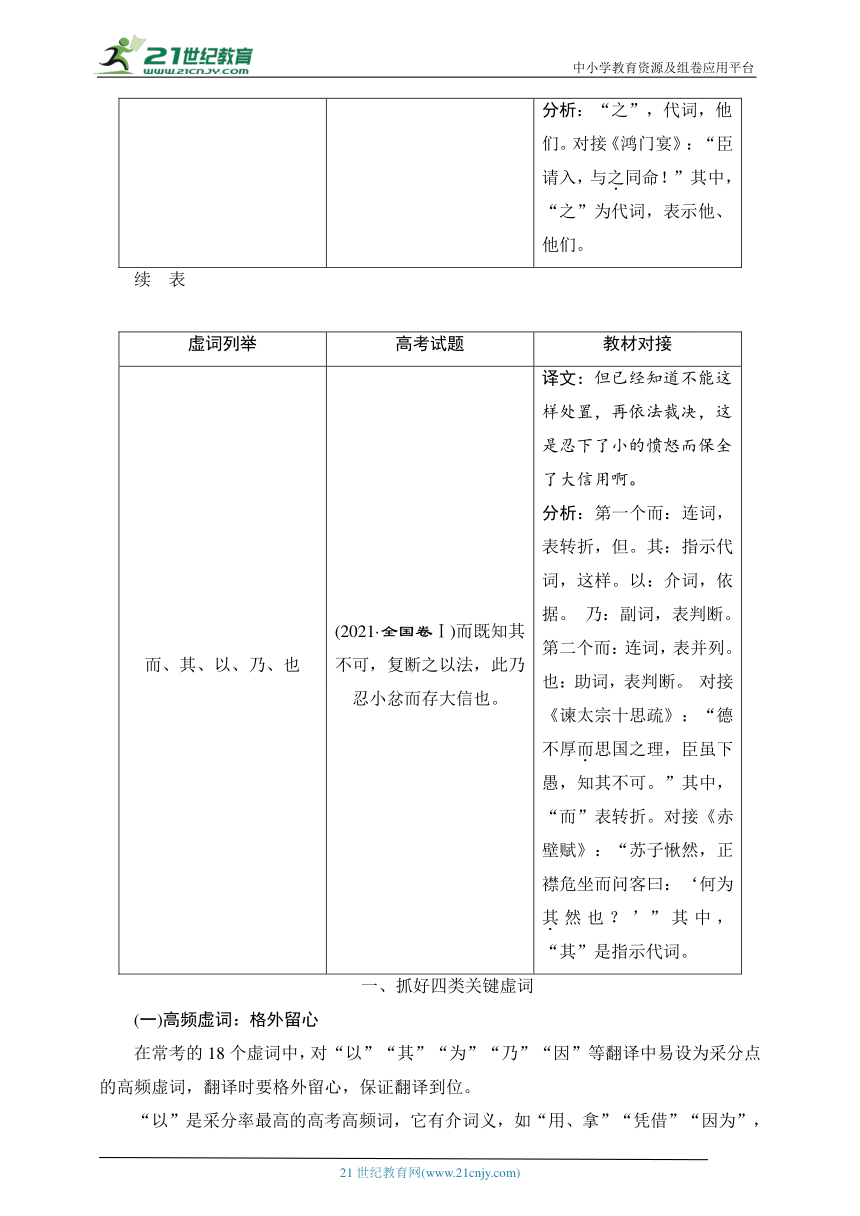

虚词列举 高考试题 教材对接

之 (2021·新高考卷Ⅰ) 上患吏多受赇,密使左右试赂之。 译文:太宗担心官吏中多有接受贿赂的,秘密安排身边的人去试着贿赂他们。分析:“之”,代词,他们。对接《鸿门宴》:“臣请入,与之同命!”其中,“之”为代词,表示他、他们。

续 表

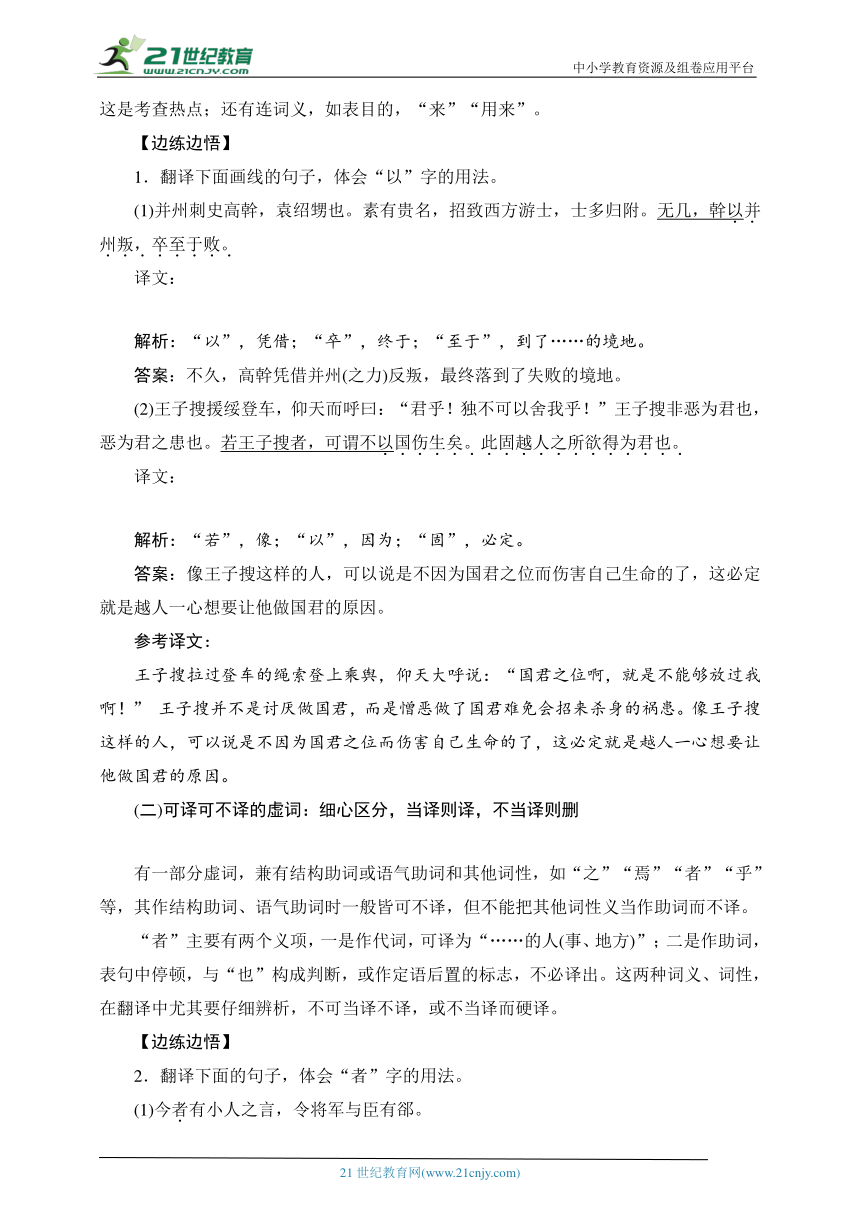

虚词列举 高考试题 教材对接

而、其、以、乃、也 (2021·全国卷Ⅰ)而既知其不可,复断之以法,此乃忍小忿而存大信也。 译文:但已经知道不能这样处置,再依法裁决,这是忍下了小的愤怒而保全了大信用啊。分析:第一个而:连词,表转折,但。其:指示代词,这样。以:介词,依据。 乃:副词,表判断。第二个而:连词,表并列。也:助词,表判断。 对接《谏太宗十思疏》:“德不厚而思国之理,臣虽下愚,知其不可。”其中,“而”表转折。对接《赤壁赋》:“苏子愀然,正襟危坐而问客曰:‘何为其然也?’”其中,“其”是指示代词。

一、抓好四类关键虚词

(一)高频虚词:格外留心

在常考的18个虚词中,对“以”“其”“为”“乃”“因”等翻译中易设为采分点的高频虚词,翻译时要格外留心,保证翻译到位。

“以”是采分率最高的高考高频词,它有介词义,如“用、拿”“凭借”“因为”,这是考查热点;还有连词义,如表目的,“来”“用来”。

【边练边悟】

1.翻译下面画线的句子,体会“以”字的用法。

(1)并州刺史高幹,袁绍甥也。素有贵名,招致西方游士,士多归附。无几,幹以并州叛,卒至于败。

译文:

解析:“以”,凭借;“卒”,终于;“至于”,到了……的境地。

答案:不久,高幹凭借并州(之力)反叛,最终落到了失败的境地。

(2)王子搜援绥登车,仰天而呼曰:“君乎!独不可以舍我乎!”王子搜非恶为君也,恶为君之患也。若王子搜者,可谓不以国伤生矣。此固越人之所欲得为君也。

译文:

解析:“若”,像;“以”,因为;“固”,必定。

答案:像王子搜这样的人,可以说是不因为国君之位而伤害自己生命的了,这必定就是越人一心想要让他做国君的原因。

参考译文:

王子搜拉过登车的绳索登上乘舆,仰天大呼说:“国君之位啊,就是不能够放过我啊!” 王子搜并不是讨厌做国君,而是憎恶做了国君难免会招来杀身的祸患。像王子搜这样的人,可以说是不因为国君之位而伤害自己生命的了,这必定就是越人一心想要让他做国君的原因。

(二)可译可不译的虚词:细心区分,当译则译,不当译则删

有一部分虚词,兼有结构助词或语气助词和其他词性,如“之”“焉”“者”“乎”等,其作结构助词、语气助词时一般皆可不译,但不能把其他词性义当作助词而不译。

“者”主要有两个义项,一是作代词,可译为“……的人(事、地方)”;二是作助词,表句中停顿,与“也”构成判断,或作定语后置的标志,不必译出。这两种词义、词性,在翻译中尤其要仔细辨析,不可当译不译,或不当译而硬译。

【边练边悟】

2.翻译下面的句子,体会“者”字的用法。

(1)今者有小人之言,令将军与臣有郤。

译文:

(2)(张署)改河南令,而河南尹适君平生所不好者。君年且老,当日日拜走仰望阶下,不得已就官。

译文:

(3)京兆杜牧为李长吉集叙,状长吉之奇甚尽,世传之。长吉姊嫁王氏者,语长吉之事尤备。

译文:

解析:(1)“者”,用在“昔”“今”后,可不译。(2)“适”,恰恰,正好;“者”,……的人。(3)“者”,定语后置的标志。

答案:(1)现在有小人的谗言,让您与我之间有嫌隙。

(2)(张署)改任河南令,然而河南府尹正是他平生所不喜欢的人。

(3)李长吉那个嫁到王家的姐姐,叙说长吉的事情尤其详尽。

(三)常用副词:除表敬谦外,意思实在,须译出

副词,尤其是常用副词,在高考翻译题中出现频率高,定为采分点的频率也高。常用副词主要有:

(1)表程度:少、稍、略,愈、益、弥、更,最、极、甚、太、至、尤、良、大、绝、特、颇。

(2)表范围:悉、皆、咸、俱、举、毕、凡,唯、特、徒、独、直、第、但、止、仅。

(3)表共同:共、同、并、相。

(4)表时间:既、已、曾、尝、向、初、曩、始、昔,常、素、恒,方、正、适、会,俄、旋、寻、臾、未几、无何、斯须、既而,急、遽、猝、立、即,将、且、行将,终、卒、竟。

(5)表语气:必、诚、信、固、果,不、弗、未、非、靡、亡、否、勿、毋、莫、无,殆、盖、庶、其、得无、无乃、庶几,岂、宁、庸、其。

(6)表频率:屡、数、辄、每、频、累,复、更、再、又、亟。

(7)表敬谦:窃、辱、伏惟,幸、敢、情、敬、谨。

(四)特殊虚词:词义固定,固定翻译

所谓特殊虚词,一是指固定虚词(复音虚词),两个字不能拆开硬译;一是指兼词,即一词当成两个词用,译时可按两个词翻译。

【边练边悟】

3.翻译下面的句子,体会特殊虚词的用法。

(1)土工洊(jiàn,再度)起,民罢于征发,非所以事天也。

译文:

(2)子贡曰:“有美玉于斯,韫椟而藏诸?求善贾而沽诸?”子曰:“沽之哉!沽之哉!我待贾者也。”

译文:

解析:(1)“罢”,通“疲”。“所以”,固定结构,表凭借,译为“用来……的”。(2)“诸”,之乎,兼词。

答案:(1)土木工程再度兴起,百姓被征集调遣搞得疲惫不堪,这不是用来侍奉上天的做法。

(2)这里有一块美玉,是把它放在木匣里藏起来呢,还是找一个识货的高人把它卖掉呢?

二、 文言虚词推断六技法

解答文言虚词题最根本的方法就是熟练掌握虚词的基本意义和用法,然后把意义和用法代入原文语境中去验证。比如“以”作介词时有“因”“用”“拿”等意思,当遇到文言语句中有“以”作介词的时候,就可把这几个义项代入原文中验证推断。但在牢记文言虚词意义和用法的基础上,还可以灵活运用一些推断方法,以提高解题的效率。

技法一 语境推断法

虚词大多有多种用法,要确定其具体意义和用法,必须结合具体的语境。如“遂扫石而坐”,是先扫石,再坐下,由此推断“而”表顺承关系;“弃甲曳兵而走”,是一面丢掉铠甲、拖着武器,一面逃跑,动作是同时进行的,也就是说“弃甲曳兵”是修饰“走”的,由此推断“而”表修饰关系。

【边练边悟】

4.翻译文中画横线的句子。(注意下列句子中加点虚词的翻译)

崔瑗字子玉,早孤,锐志好学,能传其父业。年十八游学京师,遂明天官、历数、《京房易传》。诸儒宗之。年四十余,始为郡吏。以事系东郡发干狱。狱掾善为《礼》,瑗间考讯时,辄问以《礼》说。其专心好学,虽颠沛必于是。后事释归家,为度辽将军邓遵所辟。居无何,遵被诛,瑗免归。

(节选自《后汉书·列传第四十二》)

(1)以事系东郡发干狱。

译文:

(2)狱掾善为《礼》,瑗间考讯时,辄问以《礼》说。

译文:

(3)后事释归家,为度辽将军邓遵所辟。

译文:

解析:(1)根据句意“(崔瑗)因事被关进东郡发干县的监狱”判断,“以”应为“介词,因为”。(2)根据句意“监狱长善于学习《礼经》”和“常常拿《礼经》中的有关问题向监狱长请教”可确定,“为”解释为“动词,学习”,“以”解释为“介词,拿”。(3)根据语境,此句主语“崔瑗”与“辟”之间是被动关系,“为”和“所”连用,表被动。

答案:(1)因事被关进东郡发干县的监狱。

(2)监狱长善于学习《礼经》,崔瑗受审讯之外,常常拿《礼经》中的有关问题向监狱长请教。

(3)后来官司结案回到家乡,被度辽将军邓遵征召。

参考译文:

崔瑗字子玉,幼年时父亲去世,他专心好学,能继承他父亲的学业。他十八岁时来到京师洛阳交游问学,于是通晓天文、律历、数术、《京房易传》,诸多学者们把他当作宗师。崔瑗在四十多岁时,才担任郡衙的办事吏员。因事被关进东郡发干县的监狱。监狱长善于学习《礼经》,崔瑗受审讯之外,常常拿《礼经》中的有关问题向监狱长请教。他专心好学,即使身处颠沛流离之中也一心从事学问。后来官司结案回到家乡,被度辽将军邓遵征召。不久,邓遵被杀,崔瑗免职而归。

技法二 词性界定法

有些文言词语兼有实词和虚词两种性质,可借助上下文的语境,推断其词性和用法。词性不一样,用法也不一样。如《兰亭集序》中的两个句子“及其所之既倦”和“不能不以之兴怀”:前一个“之”是动词,“往、到达”;后一个“之”是代词,代指“向之所欣……已为陈迹”。

【边练边悟】

5.翻译文中画横线的句子。(注意下列句子中加点虚词的翻译)

昔者楚欲攻宋,墨子闻而悼之。自鲁趋而十日十夜,足重茧而不休息,裂衣裳裹足,至于郢。见楚王,曰:“臣闻大王举兵将攻宋,计必得宋而后攻之乎?亡其苦众劳民,顿兵挫锐,负天下以不义之名,而不得咫尺之地,犹且攻之乎?”王曰:“必不得宋,又且为不义,曷为攻之?”墨子曰:“臣见大王之必伤义而不得宋。”王曰:“公输,天下之巧士,作云梯之械,设以攻宋,曷为弗取?”墨子曰:“令公输设攻,臣请守之。”于是公输般设攻宋之械,墨子设守宋之备。九攻而墨子九却之,弗能入。于是乃偃兵,辍不攻宋。

(节选自《淮南子·修务训》)

(1)亡其苦众劳民,顿兵挫锐,负天下以不义之名,而不得咫尺之地,犹且攻之乎?

译文:

(2)必不得宋,又且为不义,曷为攻之?

译文:

(3)九攻而墨子九却之,弗能入。于是乃偃兵,辍不攻宋。

译文:

解析:(1)“以”既可以作介词,也可以作连词,还可以作助词,常见多用作介词,此句中,“以”放在名词短语“不义之名”之前,构成介宾短语,是介词,可译为“拿、用”;“之”既可以作代词,也可以作动词,还可以作助词,常见多用作代词,此句中的三个“之”,前两个均为助词,可译为“的”,第三个作“攻”的宾语,为代词,可译为“它”;“而”多为连词,表上下句间关系,此句中为表转折关系的连词,可译为“但是、却”。(2)“为”既可以作动词,也可以作介词,还可以作助词,常见多用作介词,此句中第一个“为”作动词,可译为“做”,第二个“为”应与前置宾语“曷”构成介宾结构,故应为介词,可译为“为了、因为”;“之”作代词,可译为“它”。(3)“而”为连词,表顺承关系,可不译;“之”作代词,译为“他”;“乃”既可作副词,也可以作代词,常用作副词,此句中作副词,修饰动词“偃”,译为“就”。

答案:(1)还是使百姓劳苦,军队疲惫,锐气挫伤,蒙受被天下指责为不义的名声,却得不到尺寸之地,仍然要进攻它呢?

(2)如果必定得不到宋国,而且做不合道义的事情,为什么还要攻打它呢?

(3)公输般多次攻城,墨子多次打退他,始终攻不进城内。于是楚王就只得收兵,停止对宋的进攻。

参考译文:

过去楚国想要攻打宋国,墨子听说以后很担心这件事。他从鲁国出发赶了十天十夜的路,脚上长了一层层的老茧也不肯休息,撕下衣衫包裹双脚向前赶路,终于到达楚都郢城。拜见楚王,说:“我听说大王您要发兵攻打宋国,您是估计一定能攻占宋国,然后才攻打它的吗?还是使百姓劳苦,军队疲惫,锐气挫伤,蒙受被天下指责为不义的名声,却得不到尺寸之地,仍然要进攻它呢?”楚王说:“如果必定得不到宋国,而且做不合道义的事情,为什么还要攻打它呢?”墨子说:“我看大王您一定有损道义却又得不到宋国。”楚王说:“公输般是天下有名的工匠,制造了云梯这种器械,假设用云梯来攻宋,怎么会不取胜?”墨子回答说:“让公输般设置云梯来攻城,请允许我来防守。”于是公输般设置攻城的器械,墨子设置守城的装备。公输般多次攻城,墨子多次打退他,始终攻不进城内。于是楚王就只得收兵,停止对宋的进攻。

技法三 同位互推法

语言结构相同或相似的词句构成的对文,其对应位置上的词语的用法往往相同或相似。由此可从句中熟悉的虚词的用法推断对应位置的疑难虚词的用法。如“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”(《归去来兮辞并序》)中“以”和“而”处于对应位置,“而”是表修饰的连词,由此可推断“以”也是表修饰的连词。再如“因利乘便,宰割天下,分裂山河”(《过秦论》)中“因”和“乘”处于对应位置,“乘”是介词“趁着”的意思,由此可推断“因”也是“趁着”的意思。此句的“利”“便”也是对文,都是指“有利的形势”。

【边练边悟】

6.翻译文中画横线的句子。(注意下列句子中加点虚词的翻译)

景公问晏子曰:“吾欲服圣王之服,居圣王之室,如此,则诸侯其至乎?”

晏子对曰:“法其节俭则可,法其服,居其室,无益也。三王不同服而王,非以服致诸侯也。诚于爱民,果于行善,天下怀其德而归其义,若其衣服节俭而众说也。夫冠足以修敬,不务其饰;衣足以掩形御寒,不务其美。身服不杂彩,首服不镂刻。古者尝有处橧巢窟穴而不恶,予而不取,天下不朝其室,而共归其仁。及三代作服,为益敬也。服之轻重便于身,用财之费顺于民。其不为橧巢者,以避风也;其不为窟穴者,以避湿也。是故明堂之制,下之润湿,不能及也;上之寒暑,不能入也。土事不文,木事不镂,示民知节也。及其衰也,衣服之侈过足以敬,宫室之美过避润湿,用力甚多,用财甚费,与民为仇。今君欲法圣王之服,不法其制,若法其节俭也,则虽未成治,庶其有益也。今君穷台榭之高,极污池之深而不止,务于刻镂之巧、文章之观而不厌,则亦与民为仇矣。若臣之虑,恐国之危,而公不平也。公乃愿致诸侯,不亦难乎?公之言过矣。”

(节选自《晏子春秋》)

(1)夫冠足以修敬,不务其饰;衣足以掩形御寒,不务其美。

译文:

(2)其不为橧巢者,以避风也;其不为窟穴者,以避湿也。

译文:

(3)今君穷台榭之高,极污池之深而不止,务于刻镂之巧、文章之观而不厌,则亦与民为仇矣。

译文:

解析:(1)可根据同位互推法推断。句中的两个“以”处于对称位置,第一个“以”为介词,译为“用来”,第二个“以”词性和意义与之完全相同;两个“其”处于对称位置,为代词,译为“它的”。(2)可根据同位互推法推断。此句中的两个“其”处于对称位置,意义相同,为代词,译为“他们”;两个“为”处于对称位置,意义相同,为动词,译为“建造”;两个“以”处于对称位置,为连词,译为“为了”;两个“者”和两个“也”均处于对称的位置,为判断句的标志词。(3)可根据同位互推法推断。此句中加点的两个“之”处于对称位置,意义相同,为助词,译为“的”;两个“而”处于对称位置,意义相同,为表转折关系的连词,译为“却”。

答案:(1)帽子足够用来表示恭敬,不必致力于它的装饰;衣服足够用来掩护身体抵御寒冷,不必致力于它的华美。

(2)他们不再造柴薪搭成的房子居住,是为了避风寒;他们不再造土穴居住,是为了避潮湿。

(3)如今君主穷尽楼台亭榭的高耸,竭尽水池的深度却没有止境,致力于刻镂雕花的技巧、花纹的美观却不满足,那么也是与民结为仇敌了。

参考译文:

景公询问晏子说:“我想穿上古代圣贤之王的衣服,居住在圣贤之王的宫室,这样,那么诸侯们大概会来归附吗?”

晏子回答说:“效法古代圣贤之王的节俭就可以,效法圣贤之王穿的衣服,居住在圣贤之王的宫室,没有益处。夏商周三代的明君穿不同的衣服而都能统一天下,不是凭借衣服招致诸侯。诚心地爱护人民,坚决地推行善事,天下百姓都感念他们的德行而归向他们的道义,这就是他们的衣服节俭而人民大众高兴的原因。帽子足够用来表示恭敬,不必致力于它的装饰;衣服足够用来掩护身体抵御寒冷,不必致力于它的华美。身上穿的衣服不要色彩杂陈,头上的装饰不要精雕细刻。古代曾有用木柴搭房和挖洞穴居住而不厌恶的人,给予宫室却不要,天下人不朝拜他们的宫室,而是共同归附于他们的仁爱。到了三代制作衣服,是为了增加庄重恭敬。衣服的轻重便于身体,使用钱财的多少顺于民意。他们不再造柴薪搭成的房子居住,是为了避风寒;他们不再造土穴居住,是为了避潮湿。因此修建宫室的形制是,(只求)地下的潮湿,不能上来;上面的寒暑,不能侵入。土建筑物不绘上纹饰,木建筑物不加镂刻,这是向百姓显示懂得节俭。等到他们衰败的时候,衣服的奢侈已超过足以表示恭敬的限度,宫室的华美已超过避开潮湿的限度,使用人力太多,使用钱财非常浪费,这是与民结为仇敌。如今君主想要效法古代圣王的服饰,不效法他们的制度,如果效法他们的节俭,那么虽然未必能治理好,或许还是有益的。如今君主穷尽楼台亭榭的高耸,竭尽水池的深度却没有止境,致力于刻镂雕花的技巧、花纹的美观却不满足,那么也是与民结为仇敌了。如果像我忧虑的这样,恐怕国家危险了,而您也不得安宁呀。您却还想让诸侯来归附,不是很难吗?您的话错了。”

技法四 语法分析法

根据虚词在句子中所作的成分来判断其大概含义。不同的句子成分决定了词语的词性和用法,如:“如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?”(《鸿门宴》),句中有三个“为”,前两句的主语是“人”和“我”,宾语是“刀俎”和“鱼肉”,句中的两个“为”应为动词,作谓语,译为“是”;末句“何辞”,即“辞何”,是动宾结构,可见句末的“为”是表反问的语气助词,因为它不表示实在意义。

【边练边悟】

7.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

楚人卞和得玉璞楚山中,奉而献之厉王。厉王使玉人相之,玉人曰:“石也。”王以和为诳,而刖(砍掉)其左足。及厉王薨,武王即位,和又奉其璞而献之武王。武王使玉人相之,又曰:“石也。”王又以和为诳,而刖其右足。武王薨,文王即位,和乃抱其璞而哭于楚山之下,三日三夜,泪尽而继之以血。王闻之,使人问其故,曰:“天下之刖者多矣,子奚哭之悲也?”和曰:“吾非悲刖也,悲夫宝玉而题之以石,贞士而名之以诳,此吾所以悲也。”王乃使玉人理其璞而得宝焉,遂命曰“和氏之璧”。

(节选自《韩非子·和氏》,有删改)

下列句子中加点词的意义和用法,相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

解析:选C。本题可采用“语法分析法”进行解答。A项,第一句中的“之”放在动词“献”之后作宾语,代词,代指“玉璞”;第二句中的“之”为助词,的。B项,第一句中的“其”修饰“左足”,意为“他的”;第二句中的“其”修饰“故”,意为“其中的”。C项,第一句中的“乃”放在动词“抱”之前,副词,意为“于是、就”;第二句中的“乃”放在动词“使”之前,副词,意为“于是、就”。D项,第一句中的“以”处在谓语的位置,动词,意为“认为”;第二句中的“以”放在名词“石”之前,构成介宾结构,作状语,意为“用”。

参考译文:

楚人卞和在楚山得到一块玉璞,捧着它去献给厉王。厉王让玉匠察看那块玉璞,玉匠说:“这是块石头。”厉王认为卞和说假话,于是叫人砍掉了卞和的左脚。等到厉王死去,武王即位,卞和又拿着那块玉璞去献给武王。武王让玉匠察看那块玉璞,玉匠又说:“这是块石头。”武王也认为卞和说假话,于是叫人砍掉了他的右脚。武王死后,文王即位,卞和就抱着玉璞在楚山脚下哭,哭了三天三夜,泪水流干了,接着又流出血泪来。文王听说后,派人询问其中的缘故,说:“天下被砍掉脚的人有很多,你为什么哭得如此悲痛呢?”卞和说:“我不是为自己被砍掉双脚而感到悲痛,而是痛心世人把宝玉当成石头,把忠贞的人当成骗子,这才是我感到悲伤的原因啊!”文王于是叫玉匠雕琢那块玉璞,果然得到一块璧,于是命名为“和氏之璧”。

技法五 删换判断法

有些虚词的用法,可以通过删除或替换的方法来推断。虚词被删除或替换后,句意表达不受影响的,此虚词一般是连词;句意表达受到影响的,此虚词一般是介词。

【边练边悟】

8.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

晏子方食,景公使使者至。分食食之,使者不饱,晏子亦不饱。使者反,言之公。

公曰:“嘻!晏子之家,若是其贫也!寡人不知,是寡人之过也。”使吏致千金与市租,请以奉宾客。晏子辞。三致之,终再拜而辞曰:“婴之家不贫,以君之赐,泽覆三族,延及交游,以振百姓,君之赐也厚矣!婴之家不贫也。婴闻之,夫厚取之君而施之民,是臣代君君民也,忠臣不为也;厚取之君而不施于民,是为筐箧之藏也,仁人不为也;进取于君,退得罪于士,身死而财迁于他人,是为宰藏也,智者不为也。夫十总之布,一豆之食,足于中,免矣。”

(节选自《晏子春秋》,有删改)

下列各句中加点词的用法,相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

解析:选C。本题可采用“删换判断法”进行解答。A项,删除“其”字,第一句句意不受影响,“其”为语气词;第二句句意受影响,“其”为代词,他的。B项,删除“以”字,第一句句意不受影响,“以”为连词,表目的关系,来;第二句句意受影响,“以”为介词,用、拿。C项,删除“而”字均不受影响,“而”均为连词,表顺承关系。D项,删除“之”字,第一句句意不受影响,“之”为助词;第二句句意受影响,“之”作动词,去。

参考译文:

晏子正在吃饭,齐景公派使臣来到(他家里)。(于是晏子)把食物分出来,给使臣吃,(结果)使臣没吃饱,晏子也没吃饱。使臣回去后,把晏子贫困的情况告诉了齐景公。

齐景公说:“唉!晏子的家真的像(你说的)这样穷!我不了解,这是我的过错啊。”(于是齐景公)派公差送去千金与税款,请他用(千金与税款)供养宾客。晏子没有接受。齐景公多次派人相送,(晏子)最终拜了两拜而辞谢道:“我的家不贫穷,以您的赏赐,恩泽遍及父族、母族、妻族,延伸到朋友,(还可)用来救济百姓,您的赏赐够丰厚了!我的家不贫穷啊。我听人这样说,从君主那里拿来厚赏然后散发给百姓,这就是臣子代替君主统治人民,忠臣是不这样做的;从君主那里拿来厚赏却不散发给百姓,这是用筐箧收藏财物归为己有,仁义之人是不这样做的;在朝中得到君主的厚赏,在朝外不能与士人共享而得罪他们,死后财物转为别人所有,这是为家臣蓄积财物,聪明的人是不会这样做的。有衣穿,有饭吃,(只要)心里满足,就可以免于(一切)忧患。”

技法六 标志识别法

有些虚词是构成特殊文言句式的标志词,其用法是固定的。如用“者”“也”“乃”“为”表判断,用“见”“于”“为”“为所”表被动,用“之”“是”表宾语前置。如:“此非孟德之困于周郎者乎”和“何陋之有”。

【边练边悟】

9.翻译文中画横线的句子。(注意下列句中加点虚词的翻译)

有群丐过其门,见(来懋斋)先生家罗杯盘,必有所谓喜事者。遂麇集于户限外,争欲得杯盘狼藉之余渖。斯时也,先生饥火与愤火交绥,于是出谓群丐曰:“予之肆筵以设席也,实以部试期迫,赴都乏资,意欲藉亲故之集会轮资,应眉急耳。奈亲故负我,今竟食言,以致吾之酒肴为虚设。虽然,与其鱼馁而肉败,孰若大家共一饱。汝曹其就座,吾将为东道主而畅饮焉。”群丐登堂歠,醲饷既良,已谓先生曰:“吾侪小,蒙先生赐以酒食,固属非分之宠。今试一问,由此达京师需金几何?”先生曰:“但使途无饥渴,而安抵都下足矣。”群丐应声起曰:“是区区者,何难之有?吾侪愿尽力焉,沿途以行乞所得,供先生食。”往往逆旅主人嘉其义而奇其事,且厚有赠馈。既抵都,群丐各分道行乞,以所得资为先生应试费。试后果捷南宫,得出为某邑宰,循例省亲回籍。群丐亦促之返焉。

(节选自《虞初广志》,有删改)

(1)予之肆筵以设席也,实以部试期迫,赴都乏资,意欲藉亲故之集会轮资,应眉急耳。

译文:

(2)与其鱼馁而肉败,孰若大家共一饱。

译文:

(3)是区区者,何难之有?吾侪愿尽力焉,沿途以行乞所得,供先生食。

译文:

解析:(1)此句为判断句,句中的“也”表判断。(2)此句为固定句式,“与其……孰若……”为固定句式的标志,可译为“与其……,还不如……”。(3)“是区区者”为判断句,“者”为表判断的标志词;“何难之有”为宾语前置句,“之”是宾语前置的标志词。

答案:(1)我在这里摆设菜肴陈设酒席,实际上是因为礼部考试的日期就要到了,但是赶赴京城的资金还有欠缺,心里就想着借这次酒宴设一个会,向亲朋好友分别借资,来应对燃眉之急。

(2)与其让鱼、肉腐烂了,还不如我们大家共同饱餐一顿。

(3)这是区区小事,有什么艰难?我们愿意为此尽力,用沿途乞讨得到的钱物,供给先生食用。

参考译文:

有一群乞丐经过他的家门,看见(来懋斋)先生家里摆设了酒杯和菜肴,认为一定有人们所说的喜事。于是就都聚集在他的门外,以求得到吃剩后的剩饭残汤。在这个时候,先生饥饿和气愤交织在一起,于是就走出大门告诉这些乞丐说:“我在这里摆设菜肴陈设酒席,实际上是因为礼部考试的日期就要到了,但是赶赴京城的资金还有欠缺,心里就想着借这次酒宴设一个会,向亲朋好友分别借资,来应对燃眉之急。无奈亲朋好友背弃了我,今天竟然违背诺言,以至于我的酒宴菜肴成了空摆设。既然是这样,与其让鱼、肉腐烂了,还不如我们大家共同饱餐一顿。你们都各自就座,我将作为东道主来和你们一起畅饮。”这些乞丐就走进厅堂享用,喝足吃饱后,对先生说:“我们这类人地位低下,承蒙先生赐给我们酒饭,本来就属于过分的宠爱了。现在请问一下,从这里到京城需要多少银两?”先生说:“只要让我在路途中不挨饿不口渴,并且能够平安顺利抵达京城就满足了。”这些乞丐应声站起来说:“这是区区小事,有什么艰难?我们愿意为此尽力,用沿途乞讨得到的钱物,供给先生食用。”每到一处,旅社的主人都赞赏乞丐的义气,又认为这件事很奇异,赠送了先生很多财物。到达京城之后,这些乞丐们各自分道行乞,把他们乞讨得到的钱财给先生作为参加考试的费用。考试后先生果然成功被礼部录取,得以出任某邑的长官,按照惯例先回乡省亲。这些乞丐们也都催促他回乡。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

必备知识二 文言虚词

理解常见文言虚词的意义,主要指理解常见文言虚词在具体语境中的意义。高考不直接对虚词含义命题考查,而是放在翻译题中间接考查。

常见的文言虚词有:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。文言虚词的考查包括两方面的内容:其一,根据上下文,正确理解某个虚词的具体意义和用法;其二,理解虚词在句中的语法功能,如词性、语法作用等。

文言虚词主要包括副词、介词、连词、助词、语气词,文言代词也可归入文言虚词之中。在高考中出现频率最多的是连词、介词、副词、助词、代词。

【教考一体】

虚词列举 高考试题 教材对接

之 (2021·新高考卷Ⅰ) 上患吏多受赇,密使左右试赂之。 译文:太宗担心官吏中多有接受贿赂的,秘密安排身边的人去试着贿赂他们。分析:“之”,代词,他们。对接《鸿门宴》:“臣请入,与之同命!”其中,“之”为代词,表示他、他们。

续 表

虚词列举 高考试题 教材对接

而、其、以、乃、也 (2021·全国卷Ⅰ)而既知其不可,复断之以法,此乃忍小忿而存大信也。 译文:但已经知道不能这样处置,再依法裁决,这是忍下了小的愤怒而保全了大信用啊。分析:第一个而:连词,表转折,但。其:指示代词,这样。以:介词,依据。 乃:副词,表判断。第二个而:连词,表并列。也:助词,表判断。 对接《谏太宗十思疏》:“德不厚而思国之理,臣虽下愚,知其不可。”其中,“而”表转折。对接《赤壁赋》:“苏子愀然,正襟危坐而问客曰:‘何为其然也?’”其中,“其”是指示代词。

一、抓好四类关键虚词

(一)高频虚词:格外留心

在常考的18个虚词中,对“以”“其”“为”“乃”“因”等翻译中易设为采分点的高频虚词,翻译时要格外留心,保证翻译到位。

“以”是采分率最高的高考高频词,它有介词义,如“用、拿”“凭借”“因为”,这是考查热点;还有连词义,如表目的,“来”“用来”。

【边练边悟】

1.翻译下面画线的句子,体会“以”字的用法。

(1)并州刺史高幹,袁绍甥也。素有贵名,招致西方游士,士多归附。无几,幹以并州叛,卒至于败。

译文:

解析:“以”,凭借;“卒”,终于;“至于”,到了……的境地。

答案:不久,高幹凭借并州(之力)反叛,最终落到了失败的境地。

(2)王子搜援绥登车,仰天而呼曰:“君乎!独不可以舍我乎!”王子搜非恶为君也,恶为君之患也。若王子搜者,可谓不以国伤生矣。此固越人之所欲得为君也。

译文:

解析:“若”,像;“以”,因为;“固”,必定。

答案:像王子搜这样的人,可以说是不因为国君之位而伤害自己生命的了,这必定就是越人一心想要让他做国君的原因。

参考译文:

王子搜拉过登车的绳索登上乘舆,仰天大呼说:“国君之位啊,就是不能够放过我啊!” 王子搜并不是讨厌做国君,而是憎恶做了国君难免会招来杀身的祸患。像王子搜这样的人,可以说是不因为国君之位而伤害自己生命的了,这必定就是越人一心想要让他做国君的原因。

(二)可译可不译的虚词:细心区分,当译则译,不当译则删

有一部分虚词,兼有结构助词或语气助词和其他词性,如“之”“焉”“者”“乎”等,其作结构助词、语气助词时一般皆可不译,但不能把其他词性义当作助词而不译。

“者”主要有两个义项,一是作代词,可译为“……的人(事、地方)”;二是作助词,表句中停顿,与“也”构成判断,或作定语后置的标志,不必译出。这两种词义、词性,在翻译中尤其要仔细辨析,不可当译不译,或不当译而硬译。

【边练边悟】

2.翻译下面的句子,体会“者”字的用法。

(1)今者有小人之言,令将军与臣有郤。

译文:

(2)(张署)改河南令,而河南尹适君平生所不好者。君年且老,当日日拜走仰望阶下,不得已就官。

译文:

(3)京兆杜牧为李长吉集叙,状长吉之奇甚尽,世传之。长吉姊嫁王氏者,语长吉之事尤备。

译文:

解析:(1)“者”,用在“昔”“今”后,可不译。(2)“适”,恰恰,正好;“者”,……的人。(3)“者”,定语后置的标志。

答案:(1)现在有小人的谗言,让您与我之间有嫌隙。

(2)(张署)改任河南令,然而河南府尹正是他平生所不喜欢的人。

(3)李长吉那个嫁到王家的姐姐,叙说长吉的事情尤其详尽。

(三)常用副词:除表敬谦外,意思实在,须译出

副词,尤其是常用副词,在高考翻译题中出现频率高,定为采分点的频率也高。常用副词主要有:

(1)表程度:少、稍、略,愈、益、弥、更,最、极、甚、太、至、尤、良、大、绝、特、颇。

(2)表范围:悉、皆、咸、俱、举、毕、凡,唯、特、徒、独、直、第、但、止、仅。

(3)表共同:共、同、并、相。

(4)表时间:既、已、曾、尝、向、初、曩、始、昔,常、素、恒,方、正、适、会,俄、旋、寻、臾、未几、无何、斯须、既而,急、遽、猝、立、即,将、且、行将,终、卒、竟。

(5)表语气:必、诚、信、固、果,不、弗、未、非、靡、亡、否、勿、毋、莫、无,殆、盖、庶、其、得无、无乃、庶几,岂、宁、庸、其。

(6)表频率:屡、数、辄、每、频、累,复、更、再、又、亟。

(7)表敬谦:窃、辱、伏惟,幸、敢、情、敬、谨。

(四)特殊虚词:词义固定,固定翻译

所谓特殊虚词,一是指固定虚词(复音虚词),两个字不能拆开硬译;一是指兼词,即一词当成两个词用,译时可按两个词翻译。

【边练边悟】

3.翻译下面的句子,体会特殊虚词的用法。

(1)土工洊(jiàn,再度)起,民罢于征发,非所以事天也。

译文:

(2)子贡曰:“有美玉于斯,韫椟而藏诸?求善贾而沽诸?”子曰:“沽之哉!沽之哉!我待贾者也。”

译文:

解析:(1)“罢”,通“疲”。“所以”,固定结构,表凭借,译为“用来……的”。(2)“诸”,之乎,兼词。

答案:(1)土木工程再度兴起,百姓被征集调遣搞得疲惫不堪,这不是用来侍奉上天的做法。

(2)这里有一块美玉,是把它放在木匣里藏起来呢,还是找一个识货的高人把它卖掉呢?

二、 文言虚词推断六技法

解答文言虚词题最根本的方法就是熟练掌握虚词的基本意义和用法,然后把意义和用法代入原文语境中去验证。比如“以”作介词时有“因”“用”“拿”等意思,当遇到文言语句中有“以”作介词的时候,就可把这几个义项代入原文中验证推断。但在牢记文言虚词意义和用法的基础上,还可以灵活运用一些推断方法,以提高解题的效率。

技法一 语境推断法

虚词大多有多种用法,要确定其具体意义和用法,必须结合具体的语境。如“遂扫石而坐”,是先扫石,再坐下,由此推断“而”表顺承关系;“弃甲曳兵而走”,是一面丢掉铠甲、拖着武器,一面逃跑,动作是同时进行的,也就是说“弃甲曳兵”是修饰“走”的,由此推断“而”表修饰关系。

【边练边悟】

4.翻译文中画横线的句子。(注意下列句子中加点虚词的翻译)

崔瑗字子玉,早孤,锐志好学,能传其父业。年十八游学京师,遂明天官、历数、《京房易传》。诸儒宗之。年四十余,始为郡吏。以事系东郡发干狱。狱掾善为《礼》,瑗间考讯时,辄问以《礼》说。其专心好学,虽颠沛必于是。后事释归家,为度辽将军邓遵所辟。居无何,遵被诛,瑗免归。

(节选自《后汉书·列传第四十二》)

(1)以事系东郡发干狱。

译文:

(2)狱掾善为《礼》,瑗间考讯时,辄问以《礼》说。

译文:

(3)后事释归家,为度辽将军邓遵所辟。

译文:

解析:(1)根据句意“(崔瑗)因事被关进东郡发干县的监狱”判断,“以”应为“介词,因为”。(2)根据句意“监狱长善于学习《礼经》”和“常常拿《礼经》中的有关问题向监狱长请教”可确定,“为”解释为“动词,学习”,“以”解释为“介词,拿”。(3)根据语境,此句主语“崔瑗”与“辟”之间是被动关系,“为”和“所”连用,表被动。

答案:(1)因事被关进东郡发干县的监狱。

(2)监狱长善于学习《礼经》,崔瑗受审讯之外,常常拿《礼经》中的有关问题向监狱长请教。

(3)后来官司结案回到家乡,被度辽将军邓遵征召。

参考译文:

崔瑗字子玉,幼年时父亲去世,他专心好学,能继承他父亲的学业。他十八岁时来到京师洛阳交游问学,于是通晓天文、律历、数术、《京房易传》,诸多学者们把他当作宗师。崔瑗在四十多岁时,才担任郡衙的办事吏员。因事被关进东郡发干县的监狱。监狱长善于学习《礼经》,崔瑗受审讯之外,常常拿《礼经》中的有关问题向监狱长请教。他专心好学,即使身处颠沛流离之中也一心从事学问。后来官司结案回到家乡,被度辽将军邓遵征召。不久,邓遵被杀,崔瑗免职而归。

技法二 词性界定法

有些文言词语兼有实词和虚词两种性质,可借助上下文的语境,推断其词性和用法。词性不一样,用法也不一样。如《兰亭集序》中的两个句子“及其所之既倦”和“不能不以之兴怀”:前一个“之”是动词,“往、到达”;后一个“之”是代词,代指“向之所欣……已为陈迹”。

【边练边悟】

5.翻译文中画横线的句子。(注意下列句子中加点虚词的翻译)

昔者楚欲攻宋,墨子闻而悼之。自鲁趋而十日十夜,足重茧而不休息,裂衣裳裹足,至于郢。见楚王,曰:“臣闻大王举兵将攻宋,计必得宋而后攻之乎?亡其苦众劳民,顿兵挫锐,负天下以不义之名,而不得咫尺之地,犹且攻之乎?”王曰:“必不得宋,又且为不义,曷为攻之?”墨子曰:“臣见大王之必伤义而不得宋。”王曰:“公输,天下之巧士,作云梯之械,设以攻宋,曷为弗取?”墨子曰:“令公输设攻,臣请守之。”于是公输般设攻宋之械,墨子设守宋之备。九攻而墨子九却之,弗能入。于是乃偃兵,辍不攻宋。

(节选自《淮南子·修务训》)

(1)亡其苦众劳民,顿兵挫锐,负天下以不义之名,而不得咫尺之地,犹且攻之乎?

译文:

(2)必不得宋,又且为不义,曷为攻之?

译文:

(3)九攻而墨子九却之,弗能入。于是乃偃兵,辍不攻宋。

译文:

解析:(1)“以”既可以作介词,也可以作连词,还可以作助词,常见多用作介词,此句中,“以”放在名词短语“不义之名”之前,构成介宾短语,是介词,可译为“拿、用”;“之”既可以作代词,也可以作动词,还可以作助词,常见多用作代词,此句中的三个“之”,前两个均为助词,可译为“的”,第三个作“攻”的宾语,为代词,可译为“它”;“而”多为连词,表上下句间关系,此句中为表转折关系的连词,可译为“但是、却”。(2)“为”既可以作动词,也可以作介词,还可以作助词,常见多用作介词,此句中第一个“为”作动词,可译为“做”,第二个“为”应与前置宾语“曷”构成介宾结构,故应为介词,可译为“为了、因为”;“之”作代词,可译为“它”。(3)“而”为连词,表顺承关系,可不译;“之”作代词,译为“他”;“乃”既可作副词,也可以作代词,常用作副词,此句中作副词,修饰动词“偃”,译为“就”。

答案:(1)还是使百姓劳苦,军队疲惫,锐气挫伤,蒙受被天下指责为不义的名声,却得不到尺寸之地,仍然要进攻它呢?

(2)如果必定得不到宋国,而且做不合道义的事情,为什么还要攻打它呢?

(3)公输般多次攻城,墨子多次打退他,始终攻不进城内。于是楚王就只得收兵,停止对宋的进攻。

参考译文:

过去楚国想要攻打宋国,墨子听说以后很担心这件事。他从鲁国出发赶了十天十夜的路,脚上长了一层层的老茧也不肯休息,撕下衣衫包裹双脚向前赶路,终于到达楚都郢城。拜见楚王,说:“我听说大王您要发兵攻打宋国,您是估计一定能攻占宋国,然后才攻打它的吗?还是使百姓劳苦,军队疲惫,锐气挫伤,蒙受被天下指责为不义的名声,却得不到尺寸之地,仍然要进攻它呢?”楚王说:“如果必定得不到宋国,而且做不合道义的事情,为什么还要攻打它呢?”墨子说:“我看大王您一定有损道义却又得不到宋国。”楚王说:“公输般是天下有名的工匠,制造了云梯这种器械,假设用云梯来攻宋,怎么会不取胜?”墨子回答说:“让公输般设置云梯来攻城,请允许我来防守。”于是公输般设置攻城的器械,墨子设置守城的装备。公输般多次攻城,墨子多次打退他,始终攻不进城内。于是楚王就只得收兵,停止对宋的进攻。

技法三 同位互推法

语言结构相同或相似的词句构成的对文,其对应位置上的词语的用法往往相同或相似。由此可从句中熟悉的虚词的用法推断对应位置的疑难虚词的用法。如“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”(《归去来兮辞并序》)中“以”和“而”处于对应位置,“而”是表修饰的连词,由此可推断“以”也是表修饰的连词。再如“因利乘便,宰割天下,分裂山河”(《过秦论》)中“因”和“乘”处于对应位置,“乘”是介词“趁着”的意思,由此可推断“因”也是“趁着”的意思。此句的“利”“便”也是对文,都是指“有利的形势”。

【边练边悟】

6.翻译文中画横线的句子。(注意下列句子中加点虚词的翻译)

景公问晏子曰:“吾欲服圣王之服,居圣王之室,如此,则诸侯其至乎?”

晏子对曰:“法其节俭则可,法其服,居其室,无益也。三王不同服而王,非以服致诸侯也。诚于爱民,果于行善,天下怀其德而归其义,若其衣服节俭而众说也。夫冠足以修敬,不务其饰;衣足以掩形御寒,不务其美。身服不杂彩,首服不镂刻。古者尝有处橧巢窟穴而不恶,予而不取,天下不朝其室,而共归其仁。及三代作服,为益敬也。服之轻重便于身,用财之费顺于民。其不为橧巢者,以避风也;其不为窟穴者,以避湿也。是故明堂之制,下之润湿,不能及也;上之寒暑,不能入也。土事不文,木事不镂,示民知节也。及其衰也,衣服之侈过足以敬,宫室之美过避润湿,用力甚多,用财甚费,与民为仇。今君欲法圣王之服,不法其制,若法其节俭也,则虽未成治,庶其有益也。今君穷台榭之高,极污池之深而不止,务于刻镂之巧、文章之观而不厌,则亦与民为仇矣。若臣之虑,恐国之危,而公不平也。公乃愿致诸侯,不亦难乎?公之言过矣。”

(节选自《晏子春秋》)

(1)夫冠足以修敬,不务其饰;衣足以掩形御寒,不务其美。

译文:

(2)其不为橧巢者,以避风也;其不为窟穴者,以避湿也。

译文:

(3)今君穷台榭之高,极污池之深而不止,务于刻镂之巧、文章之观而不厌,则亦与民为仇矣。

译文:

解析:(1)可根据同位互推法推断。句中的两个“以”处于对称位置,第一个“以”为介词,译为“用来”,第二个“以”词性和意义与之完全相同;两个“其”处于对称位置,为代词,译为“它的”。(2)可根据同位互推法推断。此句中的两个“其”处于对称位置,意义相同,为代词,译为“他们”;两个“为”处于对称位置,意义相同,为动词,译为“建造”;两个“以”处于对称位置,为连词,译为“为了”;两个“者”和两个“也”均处于对称的位置,为判断句的标志词。(3)可根据同位互推法推断。此句中加点的两个“之”处于对称位置,意义相同,为助词,译为“的”;两个“而”处于对称位置,意义相同,为表转折关系的连词,译为“却”。

答案:(1)帽子足够用来表示恭敬,不必致力于它的装饰;衣服足够用来掩护身体抵御寒冷,不必致力于它的华美。

(2)他们不再造柴薪搭成的房子居住,是为了避风寒;他们不再造土穴居住,是为了避潮湿。

(3)如今君主穷尽楼台亭榭的高耸,竭尽水池的深度却没有止境,致力于刻镂雕花的技巧、花纹的美观却不满足,那么也是与民结为仇敌了。

参考译文:

景公询问晏子说:“我想穿上古代圣贤之王的衣服,居住在圣贤之王的宫室,这样,那么诸侯们大概会来归附吗?”

晏子回答说:“效法古代圣贤之王的节俭就可以,效法圣贤之王穿的衣服,居住在圣贤之王的宫室,没有益处。夏商周三代的明君穿不同的衣服而都能统一天下,不是凭借衣服招致诸侯。诚心地爱护人民,坚决地推行善事,天下百姓都感念他们的德行而归向他们的道义,这就是他们的衣服节俭而人民大众高兴的原因。帽子足够用来表示恭敬,不必致力于它的装饰;衣服足够用来掩护身体抵御寒冷,不必致力于它的华美。身上穿的衣服不要色彩杂陈,头上的装饰不要精雕细刻。古代曾有用木柴搭房和挖洞穴居住而不厌恶的人,给予宫室却不要,天下人不朝拜他们的宫室,而是共同归附于他们的仁爱。到了三代制作衣服,是为了增加庄重恭敬。衣服的轻重便于身体,使用钱财的多少顺于民意。他们不再造柴薪搭成的房子居住,是为了避风寒;他们不再造土穴居住,是为了避潮湿。因此修建宫室的形制是,(只求)地下的潮湿,不能上来;上面的寒暑,不能侵入。土建筑物不绘上纹饰,木建筑物不加镂刻,这是向百姓显示懂得节俭。等到他们衰败的时候,衣服的奢侈已超过足以表示恭敬的限度,宫室的华美已超过避开潮湿的限度,使用人力太多,使用钱财非常浪费,这是与民结为仇敌。如今君主想要效法古代圣王的服饰,不效法他们的制度,如果效法他们的节俭,那么虽然未必能治理好,或许还是有益的。如今君主穷尽楼台亭榭的高耸,竭尽水池的深度却没有止境,致力于刻镂雕花的技巧、花纹的美观却不满足,那么也是与民结为仇敌了。如果像我忧虑的这样,恐怕国家危险了,而您也不得安宁呀。您却还想让诸侯来归附,不是很难吗?您的话错了。”

技法四 语法分析法

根据虚词在句子中所作的成分来判断其大概含义。不同的句子成分决定了词语的词性和用法,如:“如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?”(《鸿门宴》),句中有三个“为”,前两句的主语是“人”和“我”,宾语是“刀俎”和“鱼肉”,句中的两个“为”应为动词,作谓语,译为“是”;末句“何辞”,即“辞何”,是动宾结构,可见句末的“为”是表反问的语气助词,因为它不表示实在意义。

【边练边悟】

7.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

楚人卞和得玉璞楚山中,奉而献之厉王。厉王使玉人相之,玉人曰:“石也。”王以和为诳,而刖(砍掉)其左足。及厉王薨,武王即位,和又奉其璞而献之武王。武王使玉人相之,又曰:“石也。”王又以和为诳,而刖其右足。武王薨,文王即位,和乃抱其璞而哭于楚山之下,三日三夜,泪尽而继之以血。王闻之,使人问其故,曰:“天下之刖者多矣,子奚哭之悲也?”和曰:“吾非悲刖也,悲夫宝玉而题之以石,贞士而名之以诳,此吾所以悲也。”王乃使玉人理其璞而得宝焉,遂命曰“和氏之璧”。

(节选自《韩非子·和氏》,有删改)

下列句子中加点词的意义和用法,相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

解析:选C。本题可采用“语法分析法”进行解答。A项,第一句中的“之”放在动词“献”之后作宾语,代词,代指“玉璞”;第二句中的“之”为助词,的。B项,第一句中的“其”修饰“左足”,意为“他的”;第二句中的“其”修饰“故”,意为“其中的”。C项,第一句中的“乃”放在动词“抱”之前,副词,意为“于是、就”;第二句中的“乃”放在动词“使”之前,副词,意为“于是、就”。D项,第一句中的“以”处在谓语的位置,动词,意为“认为”;第二句中的“以”放在名词“石”之前,构成介宾结构,作状语,意为“用”。

参考译文:

楚人卞和在楚山得到一块玉璞,捧着它去献给厉王。厉王让玉匠察看那块玉璞,玉匠说:“这是块石头。”厉王认为卞和说假话,于是叫人砍掉了卞和的左脚。等到厉王死去,武王即位,卞和又拿着那块玉璞去献给武王。武王让玉匠察看那块玉璞,玉匠又说:“这是块石头。”武王也认为卞和说假话,于是叫人砍掉了他的右脚。武王死后,文王即位,卞和就抱着玉璞在楚山脚下哭,哭了三天三夜,泪水流干了,接着又流出血泪来。文王听说后,派人询问其中的缘故,说:“天下被砍掉脚的人有很多,你为什么哭得如此悲痛呢?”卞和说:“我不是为自己被砍掉双脚而感到悲痛,而是痛心世人把宝玉当成石头,把忠贞的人当成骗子,这才是我感到悲伤的原因啊!”文王于是叫玉匠雕琢那块玉璞,果然得到一块璧,于是命名为“和氏之璧”。

技法五 删换判断法

有些虚词的用法,可以通过删除或替换的方法来推断。虚词被删除或替换后,句意表达不受影响的,此虚词一般是连词;句意表达受到影响的,此虚词一般是介词。

【边练边悟】

8.阅读下面的文言文,完成后面的题目。

晏子方食,景公使使者至。分食食之,使者不饱,晏子亦不饱。使者反,言之公。

公曰:“嘻!晏子之家,若是其贫也!寡人不知,是寡人之过也。”使吏致千金与市租,请以奉宾客。晏子辞。三致之,终再拜而辞曰:“婴之家不贫,以君之赐,泽覆三族,延及交游,以振百姓,君之赐也厚矣!婴之家不贫也。婴闻之,夫厚取之君而施之民,是臣代君君民也,忠臣不为也;厚取之君而不施于民,是为筐箧之藏也,仁人不为也;进取于君,退得罪于士,身死而财迁于他人,是为宰藏也,智者不为也。夫十总之布,一豆之食,足于中,免矣。”

(节选自《晏子春秋》,有删改)

下列各句中加点词的用法,相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

解析:选C。本题可采用“删换判断法”进行解答。A项,删除“其”字,第一句句意不受影响,“其”为语气词;第二句句意受影响,“其”为代词,他的。B项,删除“以”字,第一句句意不受影响,“以”为连词,表目的关系,来;第二句句意受影响,“以”为介词,用、拿。C项,删除“而”字均不受影响,“而”均为连词,表顺承关系。D项,删除“之”字,第一句句意不受影响,“之”为助词;第二句句意受影响,“之”作动词,去。

参考译文:

晏子正在吃饭,齐景公派使臣来到(他家里)。(于是晏子)把食物分出来,给使臣吃,(结果)使臣没吃饱,晏子也没吃饱。使臣回去后,把晏子贫困的情况告诉了齐景公。

齐景公说:“唉!晏子的家真的像(你说的)这样穷!我不了解,这是我的过错啊。”(于是齐景公)派公差送去千金与税款,请他用(千金与税款)供养宾客。晏子没有接受。齐景公多次派人相送,(晏子)最终拜了两拜而辞谢道:“我的家不贫穷,以您的赏赐,恩泽遍及父族、母族、妻族,延伸到朋友,(还可)用来救济百姓,您的赏赐够丰厚了!我的家不贫穷啊。我听人这样说,从君主那里拿来厚赏然后散发给百姓,这就是臣子代替君主统治人民,忠臣是不这样做的;从君主那里拿来厚赏却不散发给百姓,这是用筐箧收藏财物归为己有,仁义之人是不这样做的;在朝中得到君主的厚赏,在朝外不能与士人共享而得罪他们,死后财物转为别人所有,这是为家臣蓄积财物,聪明的人是不会这样做的。有衣穿,有饭吃,(只要)心里满足,就可以免于(一切)忧患。”

技法六 标志识别法

有些虚词是构成特殊文言句式的标志词,其用法是固定的。如用“者”“也”“乃”“为”表判断,用“见”“于”“为”“为所”表被动,用“之”“是”表宾语前置。如:“此非孟德之困于周郎者乎”和“何陋之有”。

【边练边悟】

9.翻译文中画横线的句子。(注意下列句中加点虚词的翻译)

有群丐过其门,见(来懋斋)先生家罗杯盘,必有所谓喜事者。遂麇集于户限外,争欲得杯盘狼藉之余渖。斯时也,先生饥火与愤火交绥,于是出谓群丐曰:“予之肆筵以设席也,实以部试期迫,赴都乏资,意欲藉亲故之集会轮资,应眉急耳。奈亲故负我,今竟食言,以致吾之酒肴为虚设。虽然,与其鱼馁而肉败,孰若大家共一饱。汝曹其就座,吾将为东道主而畅饮焉。”群丐登堂歠,醲饷既良,已谓先生曰:“吾侪小,蒙先生赐以酒食,固属非分之宠。今试一问,由此达京师需金几何?”先生曰:“但使途无饥渴,而安抵都下足矣。”群丐应声起曰:“是区区者,何难之有?吾侪愿尽力焉,沿途以行乞所得,供先生食。”往往逆旅主人嘉其义而奇其事,且厚有赠馈。既抵都,群丐各分道行乞,以所得资为先生应试费。试后果捷南宫,得出为某邑宰,循例省亲回籍。群丐亦促之返焉。

(节选自《虞初广志》,有删改)

(1)予之肆筵以设席也,实以部试期迫,赴都乏资,意欲藉亲故之集会轮资,应眉急耳。

译文:

(2)与其鱼馁而肉败,孰若大家共一饱。

译文:

(3)是区区者,何难之有?吾侪愿尽力焉,沿途以行乞所得,供先生食。

译文:

解析:(1)此句为判断句,句中的“也”表判断。(2)此句为固定句式,“与其……孰若……”为固定句式的标志,可译为“与其……,还不如……”。(3)“是区区者”为判断句,“者”为表判断的标志词;“何难之有”为宾语前置句,“之”是宾语前置的标志词。

答案:(1)我在这里摆设菜肴陈设酒席,实际上是因为礼部考试的日期就要到了,但是赶赴京城的资金还有欠缺,心里就想着借这次酒宴设一个会,向亲朋好友分别借资,来应对燃眉之急。

(2)与其让鱼、肉腐烂了,还不如我们大家共同饱餐一顿。

(3)这是区区小事,有什么艰难?我们愿意为此尽力,用沿途乞讨得到的钱物,供给先生食用。

参考译文:

有一群乞丐经过他的家门,看见(来懋斋)先生家里摆设了酒杯和菜肴,认为一定有人们所说的喜事。于是就都聚集在他的门外,以求得到吃剩后的剩饭残汤。在这个时候,先生饥饿和气愤交织在一起,于是就走出大门告诉这些乞丐说:“我在这里摆设菜肴陈设酒席,实际上是因为礼部考试的日期就要到了,但是赶赴京城的资金还有欠缺,心里就想着借这次酒宴设一个会,向亲朋好友分别借资,来应对燃眉之急。无奈亲朋好友背弃了我,今天竟然违背诺言,以至于我的酒宴菜肴成了空摆设。既然是这样,与其让鱼、肉腐烂了,还不如我们大家共同饱餐一顿。你们都各自就座,我将作为东道主来和你们一起畅饮。”这些乞丐就走进厅堂享用,喝足吃饱后,对先生说:“我们这类人地位低下,承蒙先生赐给我们酒饭,本来就属于过分的宠爱了。现在请问一下,从这里到京城需要多少银两?”先生说:“只要让我在路途中不挨饿不口渴,并且能够平安顺利抵达京城就满足了。”这些乞丐应声站起来说:“这是区区小事,有什么艰难?我们愿意为此尽力,用沿途乞讨得到的钱物,供给先生食用。”每到一处,旅社的主人都赞赏乞丐的义气,又认为这件事很奇异,赠送了先生很多财物。到达京城之后,这些乞丐们各自分道行乞,把他们乞讨得到的钱财给先生作为参加考试的费用。考试后先生果然成功被礼部录取,得以出任某邑的长官,按照惯例先回乡省亲。这些乞丐们也都催促他回乡。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录