3.2.7【教案】语文一轮 古诗文阅读 文言断句

文档属性

| 名称 | 3.2.7【教案】语文一轮 古诗文阅读 文言断句 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-24 12:34:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

文言断句

——七大凭借是基础,洞悉异同巧排除

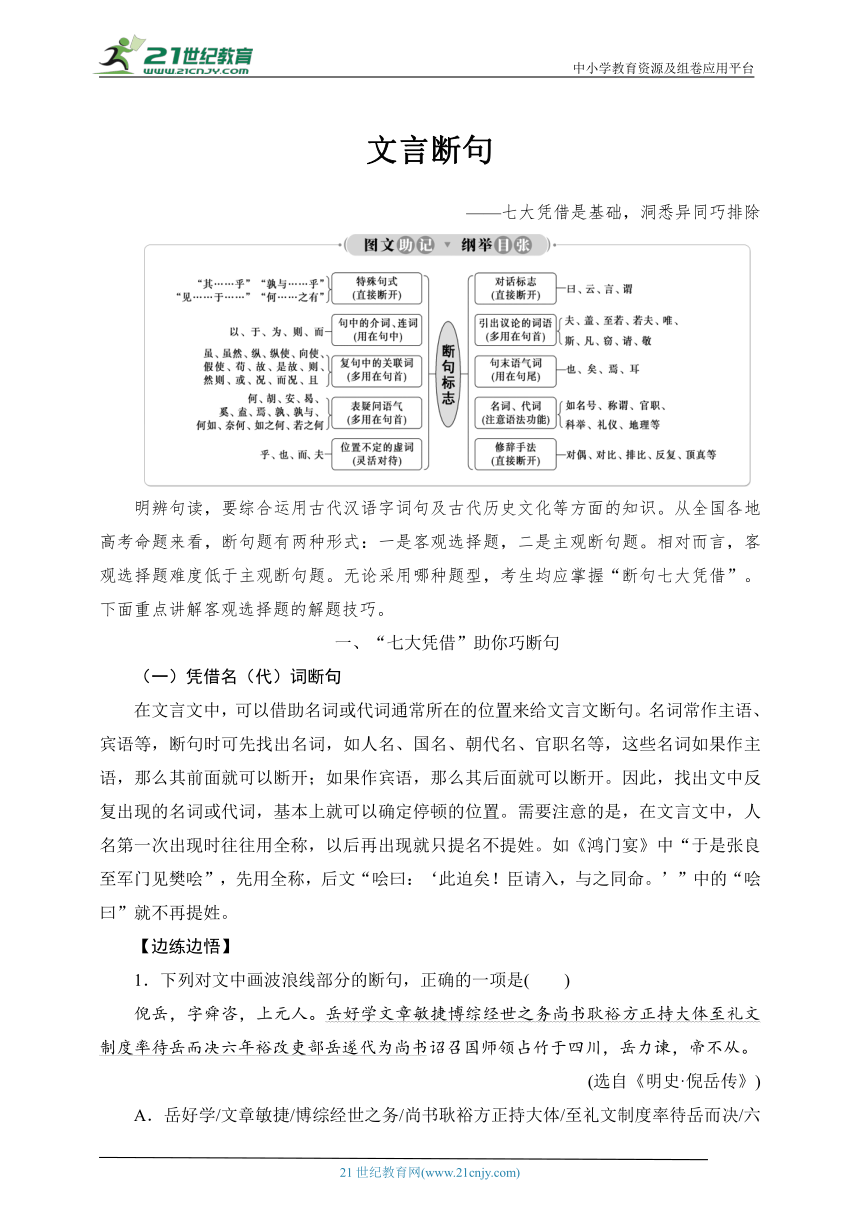

明辨句读,要综合运用古代汉语字词句及古代历史文化等方面的知识。从全国各地高考命题来看,断句题有两种形式:一是客观选择题,二是主观断句题。相对而言,客观选择题难度低于主观断句题。无论采用哪种题型,考生均应掌握“断句七大凭借”。下面重点讲解客观选择题的解题技巧。

一、“七大凭借”助你巧断句

(一)凭借名(代)词断句

在文言文中,可以借助名词或代词通常所在的位置来给文言文断句。名词常作主语、宾语等,断句时可先找出名词,如人名、国名、朝代名、官职名等,这些名词如果作主语,那么其前面就可以断开;如果作宾语,那么其后面就可以断开。因此,找出文中反复出现的名词或代词,基本上就可以确定停顿的位置。需要注意的是,在文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就只提名不提姓。如《鸿门宴》中“于是张良至军门见樊哙”,先用全称,后文“哙曰:‘此迫矣!臣请入,与之同命。’”中的“哙曰”就不再提姓。

【边练边悟】

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

倪岳,字舜咨,上元人。岳好学文章敏捷博综经世之务尚书耿裕方正持大体至礼文制度率待岳而决六年裕改吏部岳遂代为尚书诏召国师领占竹于四川,岳力谏,帝不从。

(选自《明史·倪岳传》)

A.岳好学/文章敏捷/博综经世之务/尚书耿裕方正持大体/至礼文制度率待岳而决/六年/裕改吏部/岳遂代为尚书/

B.岳好学文章/敏捷博综/经世之务/尚书耿裕方正持大体/至礼文制度/率待岳而决六年/裕改吏部/岳遂代为尚书/

C.岳好学/文章敏捷/博综经世之务尚书/耿裕方正持大体/至礼文制度率待岳而决/六年/裕改吏部/岳遂代为尚书/

D.岳好学文章/敏捷博综/经世之务尚书/耿裕方正持大体/至礼文制度/率待岳而决六年/裕改吏部/岳遂代为尚书/

解析:选A。这段话主要是叙述事情,句中出现的名词较多,如“岳”“文章”“尚书耿裕”“礼文制度”“六年”“裕”“吏部”“尚书”等,可以借助语法知识进行排除。如“敏捷”是形容“文章”的,二者不能断开,故可排除B、D两项。“尚书”是“耿裕”的官职,二者不能断开,故可排除C项。

参考译文:

倪岳,字舜咨,是上元人。倪岳好学,文思敏捷,广泛综览经世之务。尚书耿裕为人方正,顾全大体,至于礼文制度都要等待倪岳来决断。六年,耿裕调到吏部,由倪岳代任礼部尚书。孝宗从四川召国师领占竹来京,倪岳极力劝谏,孝宗不听。

(二)凭借对话(引文)断句

在文言文中,可借助“曰”“云”“言”“谓”“道”等动词来判断人物的对话,进行断句。两人对话,一般在第一次问答时给出人名,以后就只用“曰”而把主语省略。遇到对话时,应根据上下文判断出问者、答者,以明辨句读。虽然在高考试题中这种情况并不多见,但在关键时有助于提高答题效率。

【边练边悟】

2.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

初中丞相赵高欲专秦权恐群臣不听乃先设验持鹿献于二世曰马也二世笑曰丞相误邪谓鹿为马问左右,或默,或言马以阿顺赵高,或言鹿者。高因阴中诸言鹿者以法。后群臣皆畏高,莫敢言其过。

高前数言“关东盗无能为也”;及项羽虏王离等,而章邯等军数败,上书请益助。自关以东,大抵尽畔秦吏,应诸侯;诸侯咸率其众西乡。八月,沛公将数万攻武关,屠之。高恐二世怒,诛及其身,乃谢病,不朝见。

(节选自《通鉴纪事本末·豪杰亡秦》)

A.初/中丞相赵高/欲专秦权恐群臣/不听/乃先设验持鹿/献于二世曰马也/二世笑曰/丞相误邪/谓鹿为马/

B.初/中丞相赵高欲专秦权/恐群臣/不听乃先设验/持鹿献于二世曰/马也/二世笑曰/丞相误邪/谓鹿为马/

C.初/中丞相赵高/欲专秦权恐群臣不听/乃先设验/持鹿献于二世曰/马也/二世笑曰丞相误邪/谓鹿为马/

D.初/中丞相赵高欲专秦权/恐群臣不听/乃先设验/持鹿献于二世曰/马也/二世笑曰/丞相误邪/谓鹿为马/

解析:选D。可根据对话断句,标志词“曰”后应断开,据此可排除A、C两项;“不听”的主语是“群臣”,中间不能断开,据此可排除B项。

参考译文:

当初,赵高任中丞相时,想独揽秦朝的大权,但又担心群臣不听从他,便先做试验,牵来一只鹿献给秦二世说:“这是匹马。”秦二世笑着说:“丞相说错了吧,把鹿说成了马?”又问左右的侍从们,有的默不作声,有的为迎合赵高而说成马,有的说是鹿。赵高暗中将说是鹿的人以秦法将其陷害。此后群臣都畏惧赵高,没人敢说他的过错。

赵高以前多次说“关东的盗贼不会出什么大事”;等到项羽俘虏了王离等人,而章邯的军队又屡次失败,才上书请求援助。这时自函谷关以东,大多都背叛了秦朝,响应诸侯;诸侯也都率领部众向西进攻。八月,刘邦率领数万人攻打武关,屠杀全城。赵高害怕二世发怒,会招来杀身之祸,便称病不出,不上朝见秦二世。

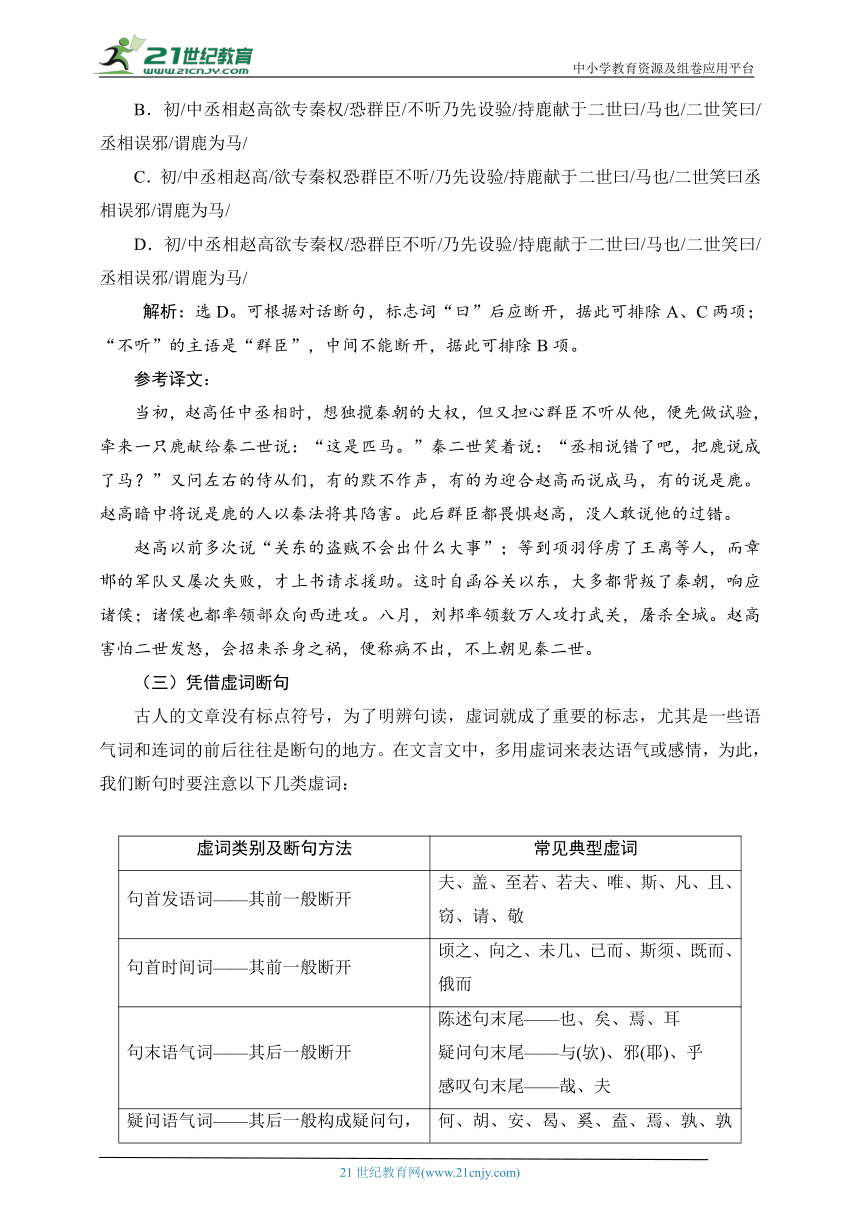

(三)凭借虚词断句

古人的文章没有标点符号,为了明辨句读,虚词就成了重要的标志,尤其是一些语气词和连词的前后往往是断句的地方。在文言文中,多用虚词来表达语气或感情,为此,我们断句时要注意以下几类虚词:

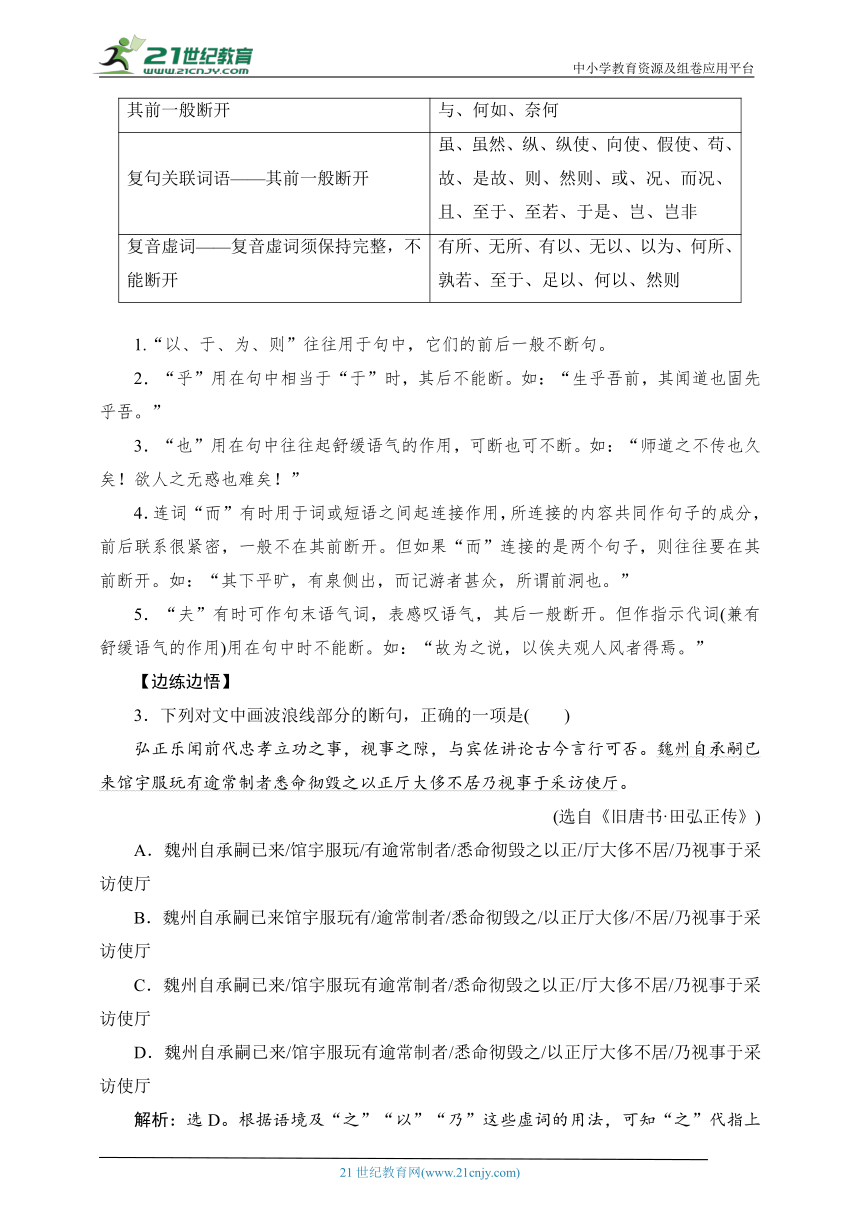

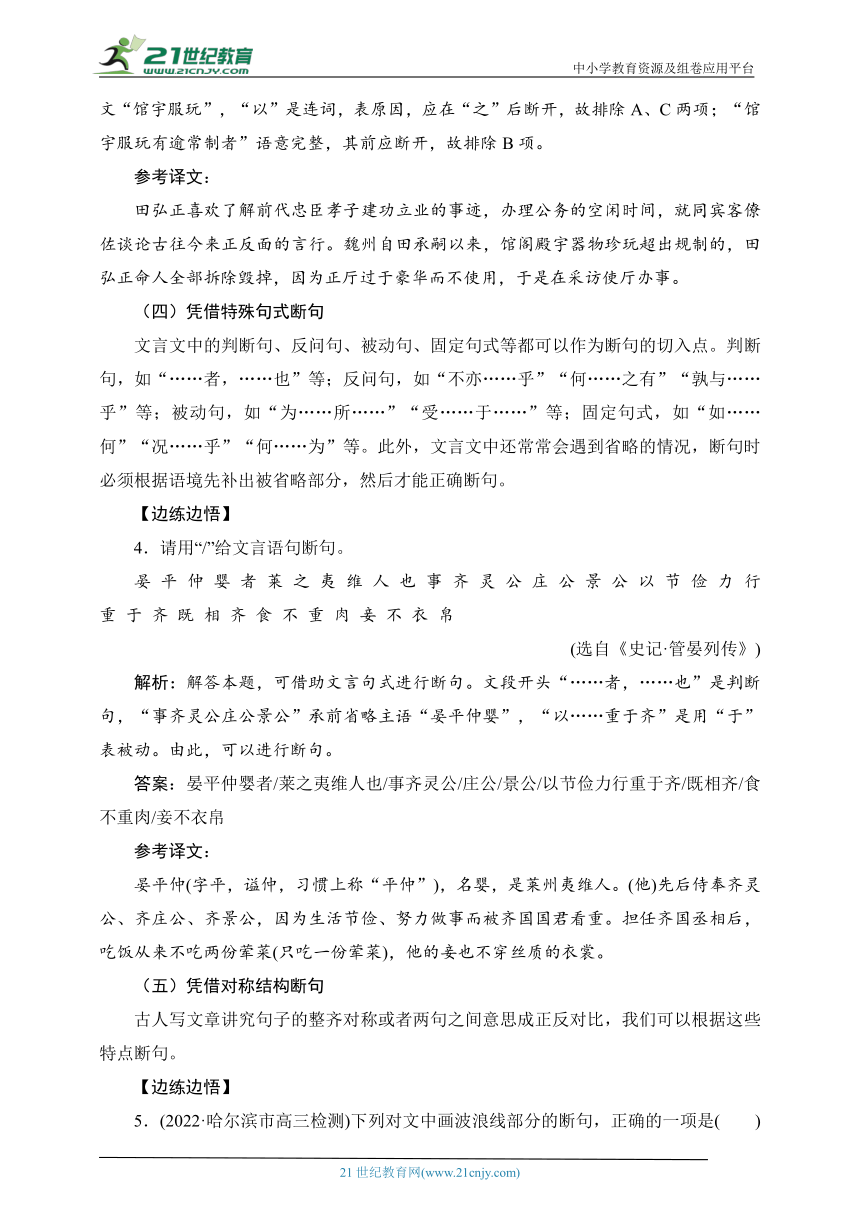

虚词类别及断句方法 常见典型虚词

句首发语词——其前一般断开 夫、盖、至若、若夫、唯、斯、凡、且、窃、请、敬

句首时间词——其前一般断开 顷之、向之、未几、已而、斯须、既而、俄而

句末语气词——其后一般断开 陈述句末尾——也、矣、焉、耳疑问句末尾——与(欤)、邪(耶)、乎感叹句末尾——哉、夫

疑问语气词——其后一般构成疑问句,其前一般断开 何、胡、安、曷、奚、盍、焉、孰、孰与、何如、奈何

复句关联词语——其前一般断开 虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、苟、故、是故、则、然则、或、况、而况、且、至于、至若、于是、岂、岂非

复音虚词——复音虚词须保持完整,不能断开 有所、无所、有以、无以、以为、何所、孰若、至于、足以、何以、然则

1.“以、于、为、则”往往用于句中,它们的前后一般不断句。

2.“乎”用在句中相当于“于”时,其后不能断。如:“生乎吾前,其闻道也固先乎吾。”

3.“也”用在句中往往起舒缓语气的作用,可断也可不断。如:“师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!”

4.连词“而”有时用于词或短语之间起连接作用,所连接的内容共同作句子的成分,前后联系很紧密,一般不在其前断开。但如果“而”连接的是两个句子,则往往要在其前断开。如:“其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。”

5.“夫”有时可作句末语气词,表感叹语气,其后一般断开。但作指示代词(兼有舒缓语气的作用)用在句中时不能断。如:“故为之说,以俟夫观人风者得焉。”

【边练边悟】

3.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

弘正乐闻前代忠孝立功之事,视事之隙,与宾佐讲论古今言行可否。魏州自承嗣已来馆宇服玩有逾常制者悉命彻毁之以正厅大侈不居乃视事于采访使厅。

(选自《旧唐书·田弘正传》)

A.魏州自承嗣已来/馆宇服玩/有逾常制者/悉命彻毁之以正/厅大侈不居/乃视事于采访使厅

B.魏州自承嗣已来馆宇服玩有/逾常制者/悉命彻毁之/以正厅大侈/不居/乃视事于采访使厅

C.魏州自承嗣已来/馆宇服玩有逾常制者/悉命彻毁之以正/厅大侈不居/乃视事于采访使厅

D.魏州自承嗣已来/馆宇服玩有逾常制者/悉命彻毁之/以正厅大侈不居/乃视事于采访使厅

解析:选D。根据语境及“之”“以”“乃”这些虚词的用法,可知“之”代指上文“馆宇服玩”,“以”是连词,表原因,应在“之”后断开,故排除A、C两项;“馆宇服玩有逾常制者”语意完整,其前应断开,故排除B项。

参考译文:

田弘正喜欢了解前代忠臣孝子建功立业的事迹,办理公务的空闲时间,就同宾客僚佐谈论古往今来正反面的言行。魏州自田承嗣以来,馆阁殿宇器物珍玩超出规制的,田弘正命人全部拆除毁掉,因为正厅过于豪华而不使用,于是在采访使厅办事。

(四)凭借特殊句式断句

文言文中的判断句、反问句、被动句、固定句式等都可以作为断句的切入点。判断句,如“……者,……也”等;反问句,如“不亦……乎”“何……之有”“孰与……乎”等;被动句,如“为……所……”“受……于……”等;固定句式,如“如……何”“况……乎”“何……为”等。此外,文言文中还常常会遇到省略的情况,断句时必须根据语境先补出被省略部分,然后才能正确断句。

【边练边悟】

4.请用“/”给文言语句断句。

晏 平 仲 婴 者 莱 之 夷 维 人 也 事 齐 灵 公 庄 公 景 公 以 节 俭 力 行 重 于 齐 既 相 齐 食 不 重 肉 妾 不 衣 帛

(选自《史记·管晏列传》)

解析:解答本题,可借助文言句式进行断句。文段开头“……者,……也”是判断句,“事齐灵公庄公景公”承前省略主语“晏平仲婴”,“以……重于齐”是用“于”表被动。由此,可以进行断句。

答案:晏平仲婴者/莱之夷维人也/事齐灵公/庄公/景公/以节俭力行重于齐/既相齐/食不重肉/妾不衣帛

参考译文:

晏平仲(字平,谥仲,习惯上称“平仲”),名婴,是莱州夷维人。(他)先后侍奉齐灵公、齐庄公、齐景公,因为生活节俭、努力做事而被齐国国君看重。担任齐国丞相后,吃饭从来不吃两份荤菜(只吃一份荤菜),他的妾也不穿丝质的衣裳。

(五)凭借对称结构断句

古人写文章讲究句子的整齐对称或者两句之间意思成正反对比,我们可以根据这些特点断句。

【边练边悟】

5.(2022·哈尔滨市高三检测)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

四年,西幸,道出河阳境上。时节度王显被疾还京,以综权知孟州事。未几召还,复出知并州。以政绩闻,州民乞留,优诏嘉奖。归朝知审官院改吏部郎中综强敏有吏材所至抑挫豪右振举文法时称干治然尚气好胜,不为物论所许。

(选自《宋史·刘综传》)

A.归朝知/审官院改吏部郎中/综强敏有吏/材所至/抑挫豪右/振举文法/时称干治/

B.归朝知/审官院改吏部郎中/综强敏有吏材/所至抑挫/豪右振举/文法时称干治/

C.归朝/知审官院/改吏部郎中/综强敏有吏材/所至抑挫豪右/振举文法/时称干治/

D.归朝/知审官院/改吏部郎中/综强敏有吏材/所至抑挫/豪右振举/文法时称干治/

解析:选C。“知审官院”为动宾结构,其间不可断开,排除A、B两项。“抑挫豪右”“振举文法”都为动宾结构,句式对称,中间应断开,排除D项。

参考译文:

四年,皇帝巡察西部,取道经过河阳境上。当时节度使王显生病回京,朝廷就任命刘综暂时管理孟州事务。不久召回,又离开京城担任并州知州。因有政绩闻名,州中百姓请求挽留,皇上下诏书嘉奖。回到朝廷,管理审官院,改任吏部郎中。刘综强悍聪敏,有管理才能,所到之处打击豪强大族,振兴文化法制,当时被称为干练而有治才。然而意气用事,争强好胜,不为众议所赞许。

(六)凭借修辞断句

文言文中经常运用对偶、排比、对比、顶真、反复等修辞手法,这些修辞手法在运用过程中各有各的特点。我们可以根据这些特点进行断句。如:

用“/”给下面一段文言文断句。

汝 心 之 固 固 不 可 彻 曾 不 若 孀 妻 弱 子 虽 我 之 死 有 子 存 焉 子 又 生 孙 孙 又 生 子 子 又 有 子 子 又 有 孙 子 子 孙 孙 无 穷 匮 也

(选自《列子·愚公移山》)

解析:例句中多次出现两字重复,运用了顶真手法,这可以作为断句的依据。

答案:汝心之固/固不可彻/曾不若孀妻弱子/虽我之死/有子存焉/子又生孙/孙又生子/子又有子/子又有孙/子子孙孙无穷匮也

参考译文:

你思想顽固,顽固到了不能通达事理的地步,连寡妇孤儿都不如。即使我死了,还有儿子在;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙是没有穷尽的。

【边练边悟】

6.用“/”给下面文言文中的画线部分断句。(限6处)

齐桓公用管仲之谋,通轻重之权,徼山海之业,以朝诸侯,用区区之齐显成霸名。魏用李克,尽地力,为强君。自是之后,天 下 争 于 战 国 贵 诈 力 而 贱 仁 义 先 富 有 而 后 推 让 故 庶 人 之 富 者 或 累 巨 万 而 贫 者 或 不 厌 糟 糠 有 国 强 者 或 并 群 小 以 臣 诸 侯 而 弱 国 或 绝 祀 而 灭 世。以至于秦,卒并海内。

(选自司马迁《史记·平准书》)

解析:断句时先通读画线部分,疏通大意。从中不难看出“贵诈力”与“贱仁义”相对,“先”与“后”相对,“富者”与“贫者”相对,“国强”与“弱国”相对,这些词语领起的句子构成四组对比句。

答案:天下争于战国/贵诈力而贱仁义/先富有而后推让/故庶人之富者或累巨万/而贫者或不厌糟糠/有国强者或并群小以臣诸侯/而弱国或绝祀而灭世

参考译文:

齐桓公采用管仲的谋划,通过对物价贵贱的控制,开发山海资源物产,使得诸侯前来朝拜,凭借小小的齐国,显赫地成就了霸主的名声。魏国任用李克,充分开发土地资源,(使魏文侯)成为强有力的国君。从这以后,天下处于战国时代,互相争斗,尊崇欺诈和武力而轻视仁义道德,推崇先占有财富而后讲究辞让。所以平民百姓中富有的人有的累积上万财富,而贫穷的人有的连糟糠都吃不饱;强大的诸侯国兼并弱小的诸侯国,使他们称臣服从,而弱小的诸侯国有的断绝了祖宗的祭祀,国家也灭亡了。延续到秦,最终使天下统一。

(七)凭借谓语中心词断句

没有标志性词语的句子应如何进行断句?有没有捷径可走、规律可循?其实仔细分析,还是会发现一些规律的。请看下面的断句例子:

罗既官游击/乃遣人访其妻/以重金赎还/为夫妇如初/报其鬻身救夫之义也/此事不足训/然以视少共艰苦/既贵而厌弃其糟糠者/其厚薄之区/殆不可以道里计/天生豪杰/磊磊落落/安得以道学家之律绳之

通过研究答案我们就会发现:文言文中,句子多以动词或形容词谓语为中心,找出动词或形容词谓语,也就能区分独立的句子;明确了句子的意思,就能正确断句。上面语段中画线的词语,就是每句的谓语中心词。

但需要注意的是,确定句子的谓语中心词还要全面考虑,要善于识别兼语句、连动句等特殊谓语句,这样就能更准确地把握了。

【边练边悟】

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

秦数败赵兵,廉颇坚壁不出。赵王以颇失亡多而更怯不战,怒,数让之。应侯又使人行千金于赵为反间,曰:“秦之所畏,独畏马服君之子赵括为将耳!廉颇易与,且降矣!”赵王遂以赵括代颇将。蔺相如曰:“王以名使括,若胶柱鼓瑟耳。括徒能读其父书传,不知合变也。”王不听。初赵括自少时学兵法以天下莫能当尝与其父奢言兵事奢不能难然不谓善。括母问其故,奢曰:“兵,死地也,而括易言之。使赵不将括则已;若必将之,破赵军者必括也。”及括将行,其母上书,言括不可使。

(节选自《通鉴纪事本末·秦并六国》)

A.初/赵括自少时学/兵法以天下莫能当/尝与其父奢言/兵事奢不能难/然不谓善

B.初/赵括自少时学/兵法以天下莫能/当尝与其父奢言兵事/奢不能难/然不谓善

C.初/赵括自少时学兵法/以天下莫能当/尝与其父奢言兵事/奢不能难/然不谓善

D.初/赵括自少时学兵法/以天下莫能/当尝与其父奢言/兵事奢不能难/然不谓善

解析:选C。可用排除法确定答案:“学”是“兵法”的谓语,中间不能断开,据此可排除A、B两项;“言”是“兵事”的谓语,中间不能断开,据此可排除D项。

参考译文:

赵军屡次被秦军打败,廉颇便下令坚守营垒,拒不出战。赵王以为廉颇损兵折将后更加胆怯,不敢迎敌,气愤得多次斥责他。应侯范雎又派人用千金去赵国施行反间计,散布说:“秦国所怕的,只是马服君赵奢的儿子赵括做大将。廉颇好对付,而且他也快投降了!”赵王中计,便用赵括代替廉颇为大将。蔺相如劝阻说:“大王因为赵括有些名气就重用他,这是粘住调弦的琴柱再弹琴呀!赵括只知道死读他父亲的兵书,不知道随机应变。”赵王没有听从。起初,赵括从小学习兵法时,就自以为天下无人可比。他曾与父亲赵奢讨论兵法,赵奢也难不倒他,但终究不说他有才干。赵括的母亲询问原因,赵奢说:“带兵打仗,就是出生入死,而赵括谈起来却很随便。赵国不用他为大将也还罢了,如果一定要用他,灭亡赵军的必定是赵括。”等到赵括将要出发,他的母亲急忙上书,指出赵括不能重用。

二、选择题快速断句的技巧

文言断句客观题的考查形式,在高考断句题中属于相对容易的一种题型。该类试题一般是从选文中截取一段文字,去掉标点,一般设置6~8处停顿,难度不大。试题中的四个选项,通常断句位置两两相似,只有一二处不同,可遵循以下步骤解题:

第一步:四个选项分两组。

找出选项中断句停顿点的不同之处,将四个选项两两分组,相同点多的为一组。

第二步:两级排除定答案。

先排除一组:根据第一步的分组,将两组选项比对分析,排除明显错误的一组。再排除一项:在剩余的两项中,依据前面所讲的方法,排除错误选项,确定正确答案。

【典题示例】

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

霍峻字仲邈,南郡枝江人也。先主定蜀,嘉峻之功,乃分广汉为梓潼郡,以峻为梓潼太守、裨将军。在官三年年四十卒还葬成都先主甚悼惜乃诏诸葛亮曰峻既佳士加有功于国欲行酹遂亲率群僚临会吊祭因留宿墓上当时荣之。

(节选自《三国志·蜀书·霍峻等传》,有删改)

A.在官三年/年四十卒/还葬成都/先主甚悼惜/乃诏诸葛亮曰/峻既佳士/加有功于国/欲行酹/遂亲率群僚临会吊祭/因留宿墓上/当时荣之

B.在官三年/年四十/卒还葬成都/先主甚悼惜/乃诏诸葛亮曰/峻既佳士/加有功于国/欲行酹/遂亲率群僚临会吊祭/因留宿墓上/当时荣之

C.在官三年/年四十卒/还葬成都/先主甚悼惜/乃诏诸葛亮曰/峻既佳士/加有功于国/欲行酹/遂亲率/群僚临会吊祭/因留宿墓上/当时荣之

D.在官三年/年四十卒/还葬成都/先主甚悼惜/乃诏诸葛亮曰/峻既佳士/加有功/于国欲行酹/遂亲率/群僚临会吊祭/因留宿墓上/当时荣之

[解题流程]

第一步:四个选项分两组。

对照上面四个选项,根据相同点多者为一组的分组原则,可将A、B两项划为一组,C、D两项划为一组。

第二步:两级排除定答案。

先排除一组:

“遂亲率群僚”,主语是“先主”,谓语动词是“率”,宾语是“群僚”,中间不应该断开,可排除C、D两项。

再排除一项:

“年四十卒还葬成都”,从语境来看,句子主语为“霍峻”,“卒”为动词,从后文的“葬”来看,应为“死”的意思,故“卒”后应该断开,故排除B项。

答案:A

参考译文:

霍峻,字仲邈,是南郡枝江人。先主平定了蜀地,嘉奖霍峻的功劳,于是分割广汉为梓潼郡,让霍峻做梓潼太守、裨将军。(霍峻)担任官职三年,四十岁的时候死去,回故乡成都下葬。先主非常悼念痛惜,于是下诏对诸葛亮说:“霍峻本来就是佳士,加上他对国家有大功,想要实行祭奠。”于是亲自率领群僚聚集哀哭凭吊祭奠,然后在霍峻的墓前留宿,当时的人认为霍峻很荣耀。

细辨句中关键词语,看看靠前还是靠后

一般来讲,文言断句题的基本解题方法是在粗通大意的前提下,凭语感将能断开的先断开,逐步缩小范围,再借助文言虚词、文言句式、句子结构等分析难断之处。

语段中一些表示人名、地名、国名、朝代名、官职名的名词或名词性短语,常作主语、宾语、定语,对于判断句子正确的停顿位置有时起到了决定性作用,却容易被考生忽略,而出题者近年来大多避开一些常见虚词来设错,常在语段中间的一些名词或名词性短语上设错,从而提高断句难度。因为,句中的名词有时可以作前一句的宾语,有时可以作后一句的主语,而后一句又经常可以承前省略主语,所以,句中名词是作为宾语靠前,还是作为主语靠后,要根据语境细加分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

文言断句

——七大凭借是基础,洞悉异同巧排除

明辨句读,要综合运用古代汉语字词句及古代历史文化等方面的知识。从全国各地高考命题来看,断句题有两种形式:一是客观选择题,二是主观断句题。相对而言,客观选择题难度低于主观断句题。无论采用哪种题型,考生均应掌握“断句七大凭借”。下面重点讲解客观选择题的解题技巧。

一、“七大凭借”助你巧断句

(一)凭借名(代)词断句

在文言文中,可以借助名词或代词通常所在的位置来给文言文断句。名词常作主语、宾语等,断句时可先找出名词,如人名、国名、朝代名、官职名等,这些名词如果作主语,那么其前面就可以断开;如果作宾语,那么其后面就可以断开。因此,找出文中反复出现的名词或代词,基本上就可以确定停顿的位置。需要注意的是,在文言文中,人名第一次出现时往往用全称,以后再出现就只提名不提姓。如《鸿门宴》中“于是张良至军门见樊哙”,先用全称,后文“哙曰:‘此迫矣!臣请入,与之同命。’”中的“哙曰”就不再提姓。

【边练边悟】

1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

倪岳,字舜咨,上元人。岳好学文章敏捷博综经世之务尚书耿裕方正持大体至礼文制度率待岳而决六年裕改吏部岳遂代为尚书诏召国师领占竹于四川,岳力谏,帝不从。

(选自《明史·倪岳传》)

A.岳好学/文章敏捷/博综经世之务/尚书耿裕方正持大体/至礼文制度率待岳而决/六年/裕改吏部/岳遂代为尚书/

B.岳好学文章/敏捷博综/经世之务/尚书耿裕方正持大体/至礼文制度/率待岳而决六年/裕改吏部/岳遂代为尚书/

C.岳好学/文章敏捷/博综经世之务尚书/耿裕方正持大体/至礼文制度率待岳而决/六年/裕改吏部/岳遂代为尚书/

D.岳好学文章/敏捷博综/经世之务尚书/耿裕方正持大体/至礼文制度/率待岳而决六年/裕改吏部/岳遂代为尚书/

解析:选A。这段话主要是叙述事情,句中出现的名词较多,如“岳”“文章”“尚书耿裕”“礼文制度”“六年”“裕”“吏部”“尚书”等,可以借助语法知识进行排除。如“敏捷”是形容“文章”的,二者不能断开,故可排除B、D两项。“尚书”是“耿裕”的官职,二者不能断开,故可排除C项。

参考译文:

倪岳,字舜咨,是上元人。倪岳好学,文思敏捷,广泛综览经世之务。尚书耿裕为人方正,顾全大体,至于礼文制度都要等待倪岳来决断。六年,耿裕调到吏部,由倪岳代任礼部尚书。孝宗从四川召国师领占竹来京,倪岳极力劝谏,孝宗不听。

(二)凭借对话(引文)断句

在文言文中,可借助“曰”“云”“言”“谓”“道”等动词来判断人物的对话,进行断句。两人对话,一般在第一次问答时给出人名,以后就只用“曰”而把主语省略。遇到对话时,应根据上下文判断出问者、答者,以明辨句读。虽然在高考试题中这种情况并不多见,但在关键时有助于提高答题效率。

【边练边悟】

2.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

初中丞相赵高欲专秦权恐群臣不听乃先设验持鹿献于二世曰马也二世笑曰丞相误邪谓鹿为马问左右,或默,或言马以阿顺赵高,或言鹿者。高因阴中诸言鹿者以法。后群臣皆畏高,莫敢言其过。

高前数言“关东盗无能为也”;及项羽虏王离等,而章邯等军数败,上书请益助。自关以东,大抵尽畔秦吏,应诸侯;诸侯咸率其众西乡。八月,沛公将数万攻武关,屠之。高恐二世怒,诛及其身,乃谢病,不朝见。

(节选自《通鉴纪事本末·豪杰亡秦》)

A.初/中丞相赵高/欲专秦权恐群臣/不听/乃先设验持鹿/献于二世曰马也/二世笑曰/丞相误邪/谓鹿为马/

B.初/中丞相赵高欲专秦权/恐群臣/不听乃先设验/持鹿献于二世曰/马也/二世笑曰/丞相误邪/谓鹿为马/

C.初/中丞相赵高/欲专秦权恐群臣不听/乃先设验/持鹿献于二世曰/马也/二世笑曰丞相误邪/谓鹿为马/

D.初/中丞相赵高欲专秦权/恐群臣不听/乃先设验/持鹿献于二世曰/马也/二世笑曰/丞相误邪/谓鹿为马/

解析:选D。可根据对话断句,标志词“曰”后应断开,据此可排除A、C两项;“不听”的主语是“群臣”,中间不能断开,据此可排除B项。

参考译文:

当初,赵高任中丞相时,想独揽秦朝的大权,但又担心群臣不听从他,便先做试验,牵来一只鹿献给秦二世说:“这是匹马。”秦二世笑着说:“丞相说错了吧,把鹿说成了马?”又问左右的侍从们,有的默不作声,有的为迎合赵高而说成马,有的说是鹿。赵高暗中将说是鹿的人以秦法将其陷害。此后群臣都畏惧赵高,没人敢说他的过错。

赵高以前多次说“关东的盗贼不会出什么大事”;等到项羽俘虏了王离等人,而章邯的军队又屡次失败,才上书请求援助。这时自函谷关以东,大多都背叛了秦朝,响应诸侯;诸侯也都率领部众向西进攻。八月,刘邦率领数万人攻打武关,屠杀全城。赵高害怕二世发怒,会招来杀身之祸,便称病不出,不上朝见秦二世。

(三)凭借虚词断句

古人的文章没有标点符号,为了明辨句读,虚词就成了重要的标志,尤其是一些语气词和连词的前后往往是断句的地方。在文言文中,多用虚词来表达语气或感情,为此,我们断句时要注意以下几类虚词:

虚词类别及断句方法 常见典型虚词

句首发语词——其前一般断开 夫、盖、至若、若夫、唯、斯、凡、且、窃、请、敬

句首时间词——其前一般断开 顷之、向之、未几、已而、斯须、既而、俄而

句末语气词——其后一般断开 陈述句末尾——也、矣、焉、耳疑问句末尾——与(欤)、邪(耶)、乎感叹句末尾——哉、夫

疑问语气词——其后一般构成疑问句,其前一般断开 何、胡、安、曷、奚、盍、焉、孰、孰与、何如、奈何

复句关联词语——其前一般断开 虽、虽然、纵、纵使、向使、假使、苟、故、是故、则、然则、或、况、而况、且、至于、至若、于是、岂、岂非

复音虚词——复音虚词须保持完整,不能断开 有所、无所、有以、无以、以为、何所、孰若、至于、足以、何以、然则

1.“以、于、为、则”往往用于句中,它们的前后一般不断句。

2.“乎”用在句中相当于“于”时,其后不能断。如:“生乎吾前,其闻道也固先乎吾。”

3.“也”用在句中往往起舒缓语气的作用,可断也可不断。如:“师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!”

4.连词“而”有时用于词或短语之间起连接作用,所连接的内容共同作句子的成分,前后联系很紧密,一般不在其前断开。但如果“而”连接的是两个句子,则往往要在其前断开。如:“其下平旷,有泉侧出,而记游者甚众,所谓前洞也。”

5.“夫”有时可作句末语气词,表感叹语气,其后一般断开。但作指示代词(兼有舒缓语气的作用)用在句中时不能断。如:“故为之说,以俟夫观人风者得焉。”

【边练边悟】

3.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

弘正乐闻前代忠孝立功之事,视事之隙,与宾佐讲论古今言行可否。魏州自承嗣已来馆宇服玩有逾常制者悉命彻毁之以正厅大侈不居乃视事于采访使厅。

(选自《旧唐书·田弘正传》)

A.魏州自承嗣已来/馆宇服玩/有逾常制者/悉命彻毁之以正/厅大侈不居/乃视事于采访使厅

B.魏州自承嗣已来馆宇服玩有/逾常制者/悉命彻毁之/以正厅大侈/不居/乃视事于采访使厅

C.魏州自承嗣已来/馆宇服玩有逾常制者/悉命彻毁之以正/厅大侈不居/乃视事于采访使厅

D.魏州自承嗣已来/馆宇服玩有逾常制者/悉命彻毁之/以正厅大侈不居/乃视事于采访使厅

解析:选D。根据语境及“之”“以”“乃”这些虚词的用法,可知“之”代指上文“馆宇服玩”,“以”是连词,表原因,应在“之”后断开,故排除A、C两项;“馆宇服玩有逾常制者”语意完整,其前应断开,故排除B项。

参考译文:

田弘正喜欢了解前代忠臣孝子建功立业的事迹,办理公务的空闲时间,就同宾客僚佐谈论古往今来正反面的言行。魏州自田承嗣以来,馆阁殿宇器物珍玩超出规制的,田弘正命人全部拆除毁掉,因为正厅过于豪华而不使用,于是在采访使厅办事。

(四)凭借特殊句式断句

文言文中的判断句、反问句、被动句、固定句式等都可以作为断句的切入点。判断句,如“……者,……也”等;反问句,如“不亦……乎”“何……之有”“孰与……乎”等;被动句,如“为……所……”“受……于……”等;固定句式,如“如……何”“况……乎”“何……为”等。此外,文言文中还常常会遇到省略的情况,断句时必须根据语境先补出被省略部分,然后才能正确断句。

【边练边悟】

4.请用“/”给文言语句断句。

晏 平 仲 婴 者 莱 之 夷 维 人 也 事 齐 灵 公 庄 公 景 公 以 节 俭 力 行 重 于 齐 既 相 齐 食 不 重 肉 妾 不 衣 帛

(选自《史记·管晏列传》)

解析:解答本题,可借助文言句式进行断句。文段开头“……者,……也”是判断句,“事齐灵公庄公景公”承前省略主语“晏平仲婴”,“以……重于齐”是用“于”表被动。由此,可以进行断句。

答案:晏平仲婴者/莱之夷维人也/事齐灵公/庄公/景公/以节俭力行重于齐/既相齐/食不重肉/妾不衣帛

参考译文:

晏平仲(字平,谥仲,习惯上称“平仲”),名婴,是莱州夷维人。(他)先后侍奉齐灵公、齐庄公、齐景公,因为生活节俭、努力做事而被齐国国君看重。担任齐国丞相后,吃饭从来不吃两份荤菜(只吃一份荤菜),他的妾也不穿丝质的衣裳。

(五)凭借对称结构断句

古人写文章讲究句子的整齐对称或者两句之间意思成正反对比,我们可以根据这些特点断句。

【边练边悟】

5.(2022·哈尔滨市高三检测)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

四年,西幸,道出河阳境上。时节度王显被疾还京,以综权知孟州事。未几召还,复出知并州。以政绩闻,州民乞留,优诏嘉奖。归朝知审官院改吏部郎中综强敏有吏材所至抑挫豪右振举文法时称干治然尚气好胜,不为物论所许。

(选自《宋史·刘综传》)

A.归朝知/审官院改吏部郎中/综强敏有吏/材所至/抑挫豪右/振举文法/时称干治/

B.归朝知/审官院改吏部郎中/综强敏有吏材/所至抑挫/豪右振举/文法时称干治/

C.归朝/知审官院/改吏部郎中/综强敏有吏材/所至抑挫豪右/振举文法/时称干治/

D.归朝/知审官院/改吏部郎中/综强敏有吏材/所至抑挫/豪右振举/文法时称干治/

解析:选C。“知审官院”为动宾结构,其间不可断开,排除A、B两项。“抑挫豪右”“振举文法”都为动宾结构,句式对称,中间应断开,排除D项。

参考译文:

四年,皇帝巡察西部,取道经过河阳境上。当时节度使王显生病回京,朝廷就任命刘综暂时管理孟州事务。不久召回,又离开京城担任并州知州。因有政绩闻名,州中百姓请求挽留,皇上下诏书嘉奖。回到朝廷,管理审官院,改任吏部郎中。刘综强悍聪敏,有管理才能,所到之处打击豪强大族,振兴文化法制,当时被称为干练而有治才。然而意气用事,争强好胜,不为众议所赞许。

(六)凭借修辞断句

文言文中经常运用对偶、排比、对比、顶真、反复等修辞手法,这些修辞手法在运用过程中各有各的特点。我们可以根据这些特点进行断句。如:

用“/”给下面一段文言文断句。

汝 心 之 固 固 不 可 彻 曾 不 若 孀 妻 弱 子 虽 我 之 死 有 子 存 焉 子 又 生 孙 孙 又 生 子 子 又 有 子 子 又 有 孙 子 子 孙 孙 无 穷 匮 也

(选自《列子·愚公移山》)

解析:例句中多次出现两字重复,运用了顶真手法,这可以作为断句的依据。

答案:汝心之固/固不可彻/曾不若孀妻弱子/虽我之死/有子存焉/子又生孙/孙又生子/子又有子/子又有孙/子子孙孙无穷匮也

参考译文:

你思想顽固,顽固到了不能通达事理的地步,连寡妇孤儿都不如。即使我死了,还有儿子在;儿子又生孙子,孙子又生儿子;儿子又有儿子,儿子又有孙子;子子孙孙是没有穷尽的。

【边练边悟】

6.用“/”给下面文言文中的画线部分断句。(限6处)

齐桓公用管仲之谋,通轻重之权,徼山海之业,以朝诸侯,用区区之齐显成霸名。魏用李克,尽地力,为强君。自是之后,天 下 争 于 战 国 贵 诈 力 而 贱 仁 义 先 富 有 而 后 推 让 故 庶 人 之 富 者 或 累 巨 万 而 贫 者 或 不 厌 糟 糠 有 国 强 者 或 并 群 小 以 臣 诸 侯 而 弱 国 或 绝 祀 而 灭 世。以至于秦,卒并海内。

(选自司马迁《史记·平准书》)

解析:断句时先通读画线部分,疏通大意。从中不难看出“贵诈力”与“贱仁义”相对,“先”与“后”相对,“富者”与“贫者”相对,“国强”与“弱国”相对,这些词语领起的句子构成四组对比句。

答案:天下争于战国/贵诈力而贱仁义/先富有而后推让/故庶人之富者或累巨万/而贫者或不厌糟糠/有国强者或并群小以臣诸侯/而弱国或绝祀而灭世

参考译文:

齐桓公采用管仲的谋划,通过对物价贵贱的控制,开发山海资源物产,使得诸侯前来朝拜,凭借小小的齐国,显赫地成就了霸主的名声。魏国任用李克,充分开发土地资源,(使魏文侯)成为强有力的国君。从这以后,天下处于战国时代,互相争斗,尊崇欺诈和武力而轻视仁义道德,推崇先占有财富而后讲究辞让。所以平民百姓中富有的人有的累积上万财富,而贫穷的人有的连糟糠都吃不饱;强大的诸侯国兼并弱小的诸侯国,使他们称臣服从,而弱小的诸侯国有的断绝了祖宗的祭祀,国家也灭亡了。延续到秦,最终使天下统一。

(七)凭借谓语中心词断句

没有标志性词语的句子应如何进行断句?有没有捷径可走、规律可循?其实仔细分析,还是会发现一些规律的。请看下面的断句例子:

罗既官游击/乃遣人访其妻/以重金赎还/为夫妇如初/报其鬻身救夫之义也/此事不足训/然以视少共艰苦/既贵而厌弃其糟糠者/其厚薄之区/殆不可以道里计/天生豪杰/磊磊落落/安得以道学家之律绳之

通过研究答案我们就会发现:文言文中,句子多以动词或形容词谓语为中心,找出动词或形容词谓语,也就能区分独立的句子;明确了句子的意思,就能正确断句。上面语段中画线的词语,就是每句的谓语中心词。

但需要注意的是,确定句子的谓语中心词还要全面考虑,要善于识别兼语句、连动句等特殊谓语句,这样就能更准确地把握了。

【边练边悟】

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

秦数败赵兵,廉颇坚壁不出。赵王以颇失亡多而更怯不战,怒,数让之。应侯又使人行千金于赵为反间,曰:“秦之所畏,独畏马服君之子赵括为将耳!廉颇易与,且降矣!”赵王遂以赵括代颇将。蔺相如曰:“王以名使括,若胶柱鼓瑟耳。括徒能读其父书传,不知合变也。”王不听。初赵括自少时学兵法以天下莫能当尝与其父奢言兵事奢不能难然不谓善。括母问其故,奢曰:“兵,死地也,而括易言之。使赵不将括则已;若必将之,破赵军者必括也。”及括将行,其母上书,言括不可使。

(节选自《通鉴纪事本末·秦并六国》)

A.初/赵括自少时学/兵法以天下莫能当/尝与其父奢言/兵事奢不能难/然不谓善

B.初/赵括自少时学/兵法以天下莫能/当尝与其父奢言兵事/奢不能难/然不谓善

C.初/赵括自少时学兵法/以天下莫能当/尝与其父奢言兵事/奢不能难/然不谓善

D.初/赵括自少时学兵法/以天下莫能/当尝与其父奢言/兵事奢不能难/然不谓善

解析:选C。可用排除法确定答案:“学”是“兵法”的谓语,中间不能断开,据此可排除A、B两项;“言”是“兵事”的谓语,中间不能断开,据此可排除D项。

参考译文:

赵军屡次被秦军打败,廉颇便下令坚守营垒,拒不出战。赵王以为廉颇损兵折将后更加胆怯,不敢迎敌,气愤得多次斥责他。应侯范雎又派人用千金去赵国施行反间计,散布说:“秦国所怕的,只是马服君赵奢的儿子赵括做大将。廉颇好对付,而且他也快投降了!”赵王中计,便用赵括代替廉颇为大将。蔺相如劝阻说:“大王因为赵括有些名气就重用他,这是粘住调弦的琴柱再弹琴呀!赵括只知道死读他父亲的兵书,不知道随机应变。”赵王没有听从。起初,赵括从小学习兵法时,就自以为天下无人可比。他曾与父亲赵奢讨论兵法,赵奢也难不倒他,但终究不说他有才干。赵括的母亲询问原因,赵奢说:“带兵打仗,就是出生入死,而赵括谈起来却很随便。赵国不用他为大将也还罢了,如果一定要用他,灭亡赵军的必定是赵括。”等到赵括将要出发,他的母亲急忙上书,指出赵括不能重用。

二、选择题快速断句的技巧

文言断句客观题的考查形式,在高考断句题中属于相对容易的一种题型。该类试题一般是从选文中截取一段文字,去掉标点,一般设置6~8处停顿,难度不大。试题中的四个选项,通常断句位置两两相似,只有一二处不同,可遵循以下步骤解题:

第一步:四个选项分两组。

找出选项中断句停顿点的不同之处,将四个选项两两分组,相同点多的为一组。

第二步:两级排除定答案。

先排除一组:根据第一步的分组,将两组选项比对分析,排除明显错误的一组。再排除一项:在剩余的两项中,依据前面所讲的方法,排除错误选项,确定正确答案。

【典题示例】

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

霍峻字仲邈,南郡枝江人也。先主定蜀,嘉峻之功,乃分广汉为梓潼郡,以峻为梓潼太守、裨将军。在官三年年四十卒还葬成都先主甚悼惜乃诏诸葛亮曰峻既佳士加有功于国欲行酹遂亲率群僚临会吊祭因留宿墓上当时荣之。

(节选自《三国志·蜀书·霍峻等传》,有删改)

A.在官三年/年四十卒/还葬成都/先主甚悼惜/乃诏诸葛亮曰/峻既佳士/加有功于国/欲行酹/遂亲率群僚临会吊祭/因留宿墓上/当时荣之

B.在官三年/年四十/卒还葬成都/先主甚悼惜/乃诏诸葛亮曰/峻既佳士/加有功于国/欲行酹/遂亲率群僚临会吊祭/因留宿墓上/当时荣之

C.在官三年/年四十卒/还葬成都/先主甚悼惜/乃诏诸葛亮曰/峻既佳士/加有功于国/欲行酹/遂亲率/群僚临会吊祭/因留宿墓上/当时荣之

D.在官三年/年四十卒/还葬成都/先主甚悼惜/乃诏诸葛亮曰/峻既佳士/加有功/于国欲行酹/遂亲率/群僚临会吊祭/因留宿墓上/当时荣之

[解题流程]

第一步:四个选项分两组。

对照上面四个选项,根据相同点多者为一组的分组原则,可将A、B两项划为一组,C、D两项划为一组。

第二步:两级排除定答案。

先排除一组:

“遂亲率群僚”,主语是“先主”,谓语动词是“率”,宾语是“群僚”,中间不应该断开,可排除C、D两项。

再排除一项:

“年四十卒还葬成都”,从语境来看,句子主语为“霍峻”,“卒”为动词,从后文的“葬”来看,应为“死”的意思,故“卒”后应该断开,故排除B项。

答案:A

参考译文:

霍峻,字仲邈,是南郡枝江人。先主平定了蜀地,嘉奖霍峻的功劳,于是分割广汉为梓潼郡,让霍峻做梓潼太守、裨将军。(霍峻)担任官职三年,四十岁的时候死去,回故乡成都下葬。先主非常悼念痛惜,于是下诏对诸葛亮说:“霍峻本来就是佳士,加上他对国家有大功,想要实行祭奠。”于是亲自率领群僚聚集哀哭凭吊祭奠,然后在霍峻的墓前留宿,当时的人认为霍峻很荣耀。

细辨句中关键词语,看看靠前还是靠后

一般来讲,文言断句题的基本解题方法是在粗通大意的前提下,凭语感将能断开的先断开,逐步缩小范围,再借助文言虚词、文言句式、句子结构等分析难断之处。

语段中一些表示人名、地名、国名、朝代名、官职名的名词或名词性短语,常作主语、宾语、定语,对于判断句子正确的停顿位置有时起到了决定性作用,却容易被考生忽略,而出题者近年来大多避开一些常见虚词来设错,常在语段中间的一些名词或名词性短语上设错,从而提高断句难度。因为,句中的名词有时可以作前一句的宾语,有时可以作后一句的主语,而后一句又经常可以承前省略主语,所以,句中名词是作为宾语靠前,还是作为主语靠后,要根据语境细加分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录