3.2.8【教案】语文一轮 古诗文阅读 文化常识

文档属性

| 名称 | 3.2.8【教案】语文一轮 古诗文阅读 文化常识 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-24 12:45:55 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

文化常识

——回归原文慎推断,平时积累最关键

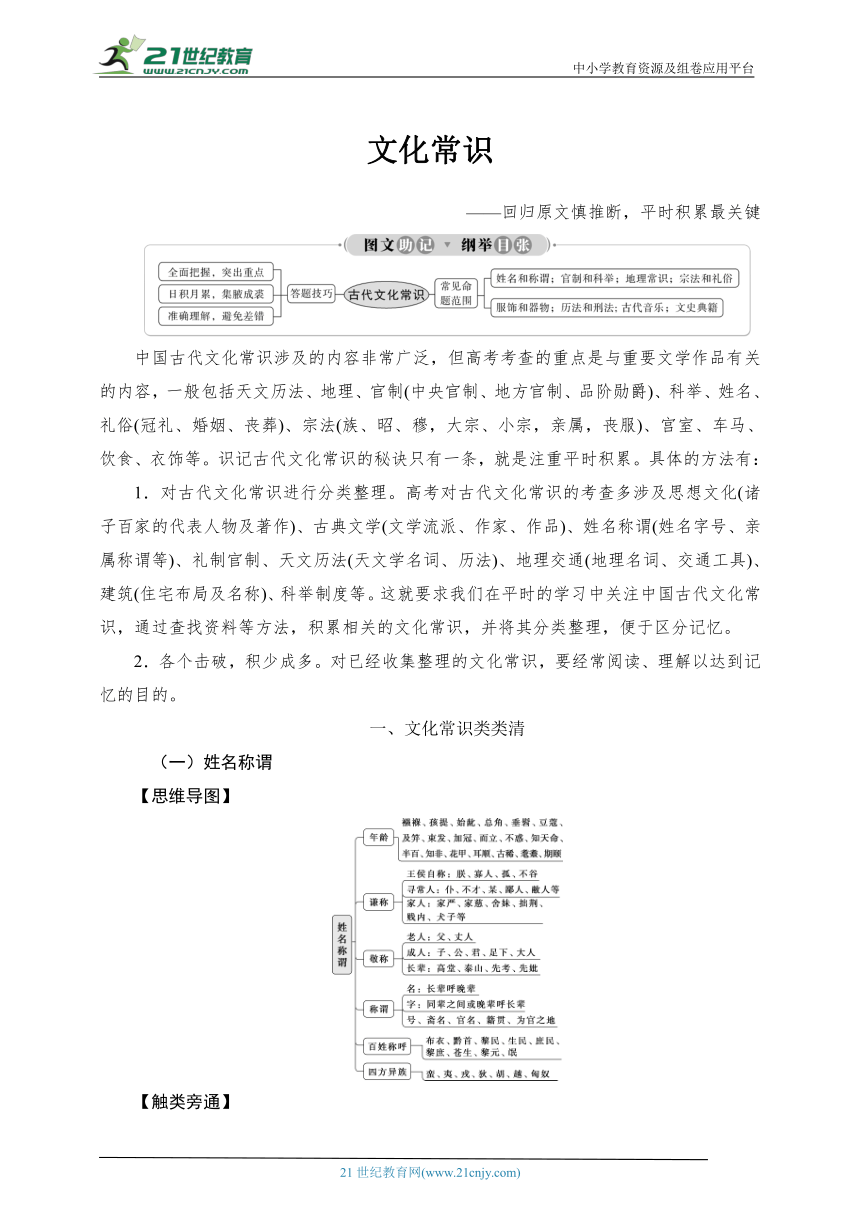

中国古代文化常识涉及的内容非常广泛,但高考考查的重点是与重要文学作品有关的内容,一般包括天文历法、地理、官制(中央官制、地方官制、品阶勋爵)、科举、姓名、礼俗(冠礼、婚姻、丧葬)、宗法(族、昭、穆,大宗、小宗,亲属,丧服)、宫室、车马、饮食、衣饰等。识记古代文化常识的秘诀只有一条,就是注重平时积累。具体的方法有:

1.对古代文化常识进行分类整理。高考对古代文化常识的考查多涉及思想文化(诸子百家的代表人物及著作)、古典文学(文学流派、作家、作品)、姓名称谓(姓名字号、亲属称谓等)、礼制官制、天文历法(天文学名词、历法)、地理交通(地理名词、交通工具)、建筑(住宅布局及名称)、科举制度等。这就要求我们在平时的学习中关注中国古代文化常识,通过查找资料等方法,积累相关的文化常识,并将其分类整理,便于区分记忆。

2.各个击破,积少成多。对已经收集整理的文化常识,要经常阅读、理解以达到记忆的目的。

一、文化常识类类清

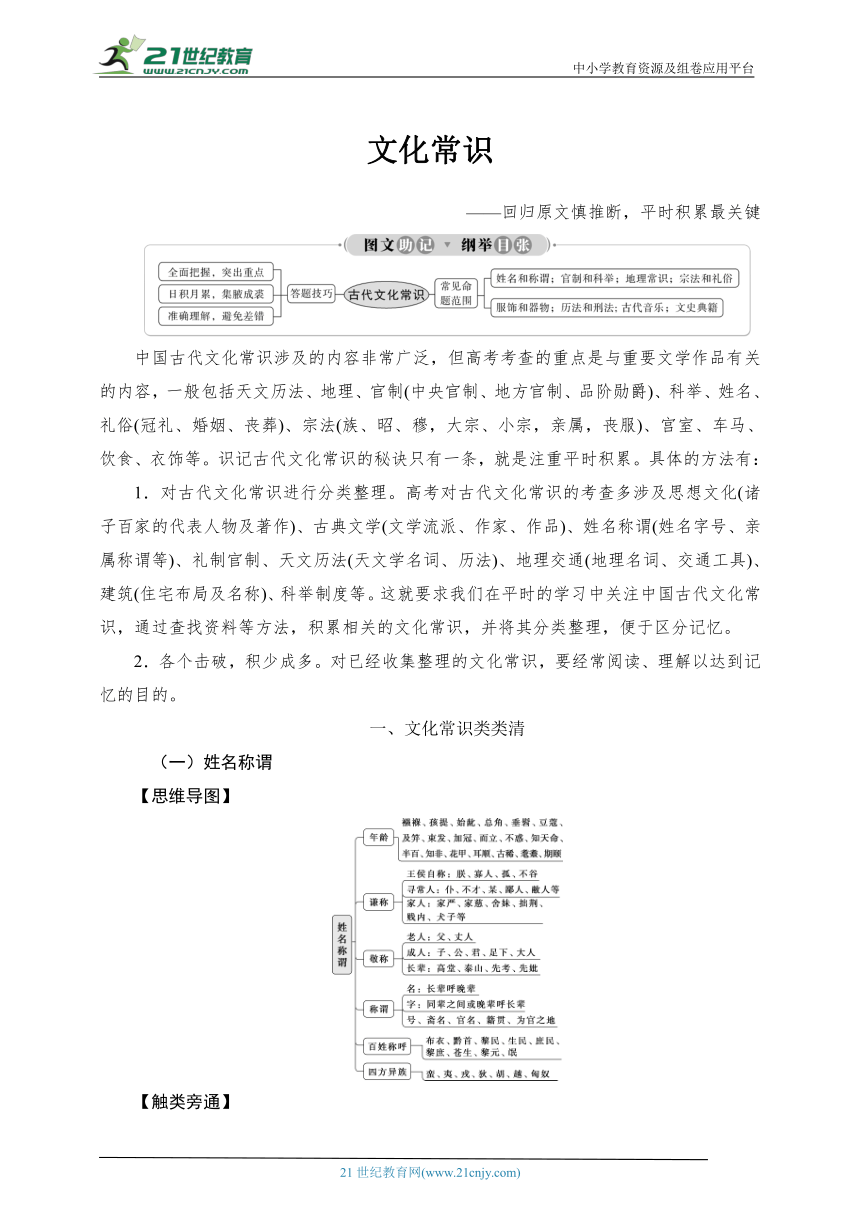

(一)姓名称谓

【思维导图】

【触类旁通】

1.对下列文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.古代中国汉族男性年满二十岁要举行冠礼,表示成年。未冠又称弱冠,即不到二十岁。

B.擢进士,指被选拔为进士。中国古代科举制度中,通过最后一级中央政府考试者(古代科举殿试及第者),称为进士。

C.浮屠,亦作浮图、休屠。古人称佛教徒为浮屠,都是佛陀的音译。后人认为佛陀二字太麻烦,于是简化成了一个字“佛”。

D.“赞”是纪传体史书中写在篇末的评论性文字,可用来表达对传主的肯定和赞美。

解析:选A。“未冠”不是“弱冠”。

2.对下列文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.弱冠:古代男子二十岁行冠礼,表示已经成人,但体魄还未强壮,所以称作弱冠。

B.道:指古代行政区划名,在汉朝才开始出现,后各朝代“道”的管辖范围不尽相同。

C.践:特指皇帝登临帝位,如:践祚,践极。

D.公:指爵位,是古代君主对贵戚功臣的封赐。春秋时期有五等爵位,按照高低分别是公、伯、侯、子、男。

解析:选D。应为“公、侯、伯、子、男”。

3.对下列文化常识的解说,正确的一项是( )

A.老者指年纪大的人,与此不同的是,长者往往指有德行的人。

B.累迁又称迁累,指多次升迁官职,迁的含义与授、拜、除相同。

C.进士是清代科举的最高功名。经会试、复试和殿试取中后,方能称进士。这三个阶段的考试由皇帝圈题,钦定名次。

D.擢:指提拔。表示授予官职或官职晋升的词语还有“拜、除、辟、征、左迁”等。

解析:选A。B.授、拜、除是指授予官职;C.殿试才由皇帝圈题,钦定名次;D.“左迁”是降职。

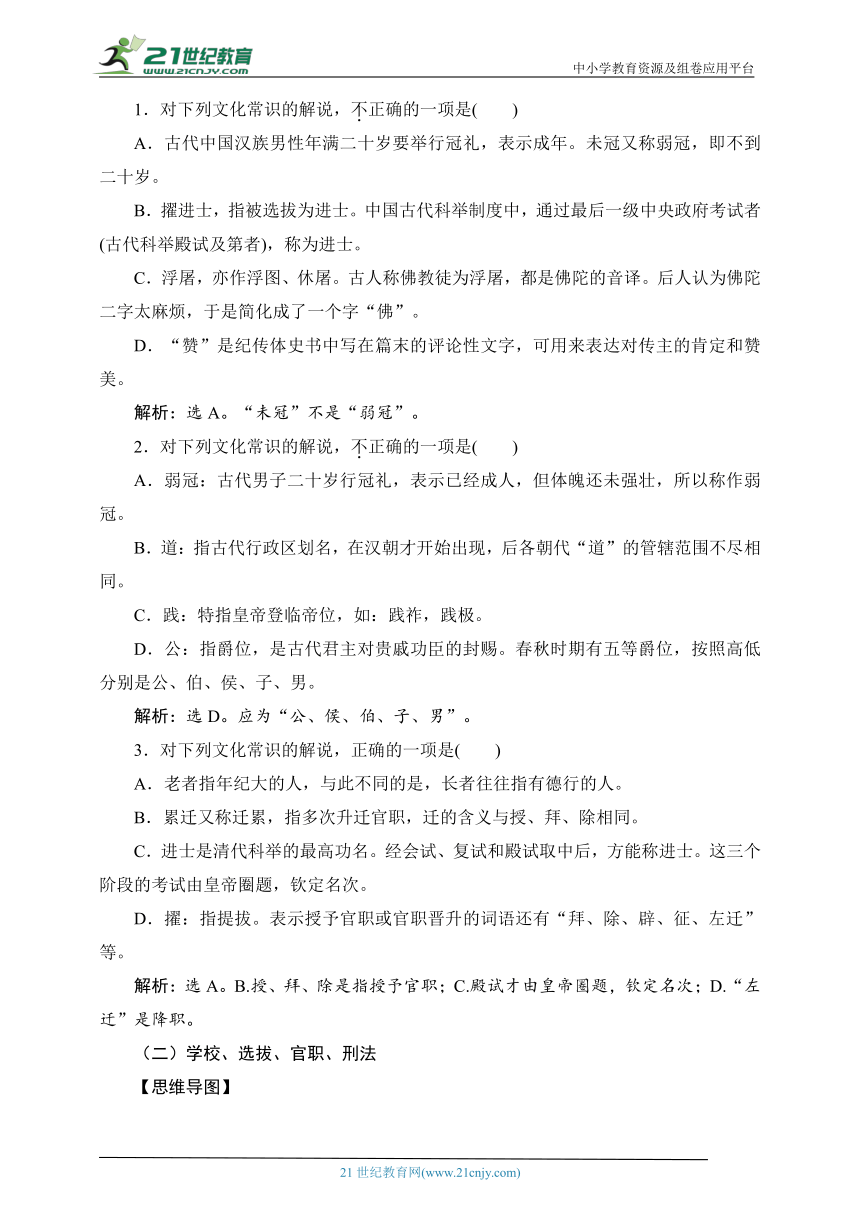

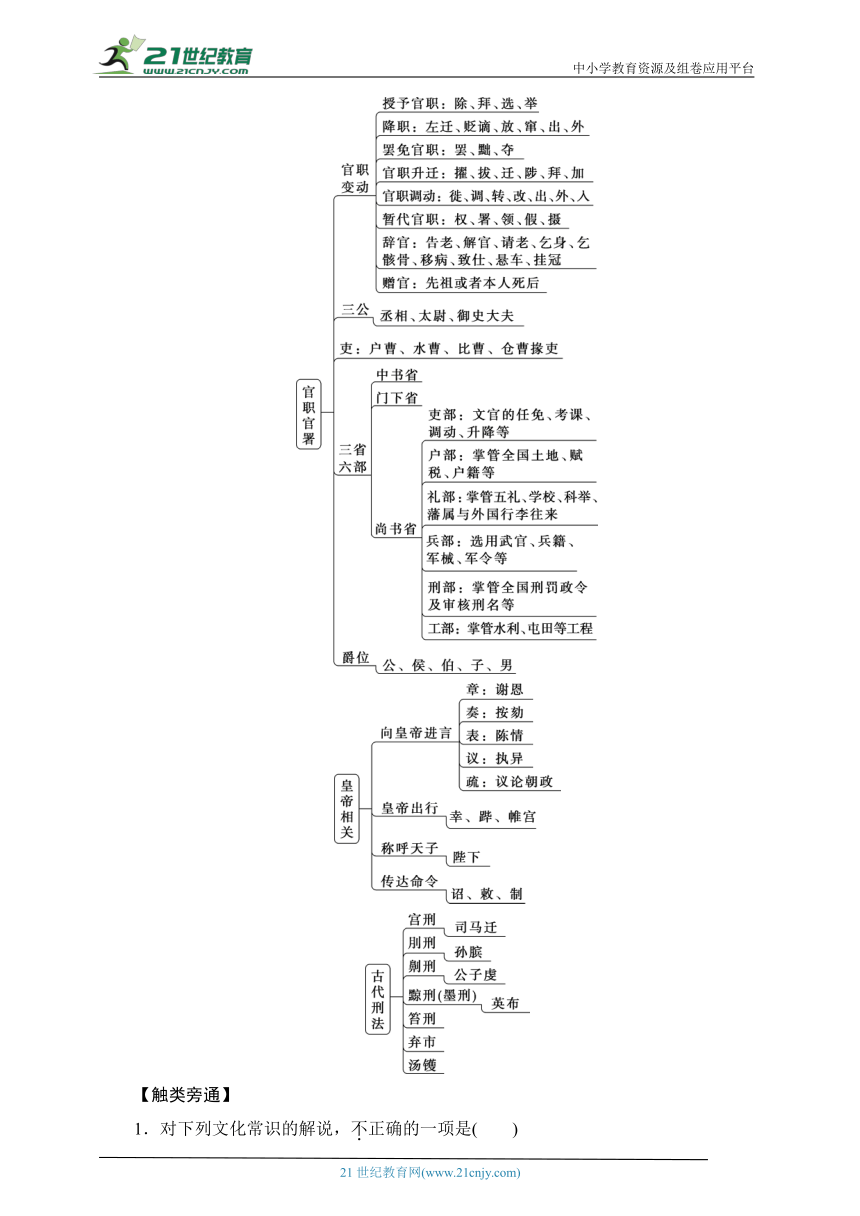

(二)学校、选拔、官职、刑法

【思维导图】

【触类旁通】

1.对下列文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.童子科是古代选拔神童的制度,汉代已有,开始以荐举为主,后来增加了考试,能够通过考试的神童称为童生。童生是未考取秀才的未成年人。

B.“疏”,是古代臣下向帝王进言的奏章的一种,用以向帝王陈述意见或进行说明,也可以用来陈情,与对经书作注解的注疏不同。

C.国子祭酒,古代学官名。晋武帝咸宁四年设,以后历代多沿用,为国子学或国子监的主管官。

D.赠户部尚书指加封户部尚书官职称号,赠官一般在原官衔基础上加一级,古代朝廷对功臣先人或在本人死后追封爵位官职。

解析:选A。没有考取秀才的考生无论多大都叫童生。

2.对下列文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.京师是中国古代对都城的称谓。在中国古代,国家的首都通常称为京师,近现代已不再沿用,直接称为首都。

B.总督是清朝时统辖一省或数省行政、经济及军事的长官,又称为“督宪”“制台”,清朝在全国共设九位总督。

C.乞休,自请辞官退休。古代对退休有多种称谓,如“挂冠”“乞骸骨”“乞身”“致仕”“解绶”“移病”“罢黜”等。

D.处士:指有才德而隐居不愿做官的人;也可以泛指没有做过官的读书人。

解析:选C。“罢黜”是罢免官职。

3.对下列文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.万机,纷繁的事物,可指当政者处理的重要事务,也可指大臣处理的重要事务。

B.有司,指主管某部门的官吏,古代设官分职,各有专司,故称有司。

C.笞,指中国古代用竹板或荆条拷打犯人脊背或臀腿的刑罚。

D.陛下,是对帝王的尊称,陛下原指站在宫殿台阶下的侍者,臣向天子进言时,不能直呼天子,必先呼侍者而告之,后来陛下就成了对帝王的敬称。

解析:选A。“万机”不能指大臣处理的重要事务。

(三)地理、宗法、风俗礼仪

【思维导图】

【触类旁通】

1.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.《永遇乐·京口北固亭怀古》“四十三年,望中犹记,烽火扬州路”几句中的“路”是泛指,指通往扬州的路上。

B.义仓,旧时储粮备荒的一种社会习俗,是由国家组织、以赈灾自助为目的的民间储备。

C.顿首,指磕头,是古时候的礼节之一,以头叩地即举而不停留。

D.司马迁在《史记》中把“僖”字皆作“釐”,是为了避免提到祖父司马僖的名字。

解析:选A。“路”为行政单位,扬州路即指扬州。

2.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.关,在不同的时期有不同的意义,秦汉乃至隋朝,多指函谷关,如“先破秦入关者”中的“关”就是指此关。

B.服阙,指守丧期满除服,古代父母去世要守丧三年,三年之丧满称之为服阙。

C.河北,在古代指黄河以北,这是一个古今异义词,与现代汉语中的行政区划是不同的。

D.母忧,是指令母亲忧伤,古代以孝治天下,此举就是不孝。

解析:选D。“母忧”指的是母亲的丧事。

3.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.高祖,庙号。庙号是皇帝死后,在太庙立室奉祀时特起的名号。

B.州,古代的一种行政区划单位。州与中国古代行政区划路、府、省、道等,区域大小大致相同。

C.闺,旧时特指女子居住的内室。闼,建筑物内的小门。“闺闼”,指女眷所居内室的门户。

D.徭,指古代统治者强制人民承担的无偿劳动;赋,田赋。“轻徭薄赋”指“减轻徭役,降低赋税”。

解析:选B。州与中国古代行政区划路、府、省、道等,区域大小不相同。

(四)服饰、饮食、器用、历法

【思维导图】

【触类旁通】

1.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.楷书,汉魏之际形成,南北朝时期逐渐成为主要字体,沿用至今。“楷”有“规则”之意,字形方正严整,笔画平易圆转。

B.星宿,我国古代为观测天象选取二十八个星宿作为标志,称为“二十八宿”。“徘徊于斗牛之间”即指其中的牛宿和斗宿。

C.下九,即二十九。古人以农历每月的初九为初九,十九为中九,二十九为下九。在汉代,每月二十九日是妇女欢聚的日子。

D.变徵,古时音乐分为宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音。变徵是徵音的变调,声调悲凉,羽声则声调激愤。

解析:选C。二十九为上九 ,初九为中九,十九为下九。

2.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.流觞曲水:古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

B.彭殇:指生命的长短。彭,彭祖,传说中的人物,据说活了八百岁。殇,未成年而死。

C.修禊:古代的一种风俗。临水为祭,以消除不祥,古时选在三月三日。

D.暮春:春季的最后一个月。即阳历三月。

解析:选D。“阳历三月”错误,暮春是春末,即农历三月,此时雨水较多。

3.下列对文化常识的解说,正确的一项是( )

A.“战国四公子”,是指齐国的孟尝君赵胜,赵国的平原君田文,楚国的春申君黄歇,魏国的信陵君魏无忌,皆以招揽宾客著称。

B.“尊”“卮”均是酒器,“斗卮”是大酒杯,“觚”也是古代一种盛酒的器具,“爵”是古代盛酒、饮酒器的总称,“觥筹交错”的“觥”则是一种盛酒、饮酒兼用的器具,而“不胜杯杓”的“杯杓”则是一种饮水的器具。

C.“乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者”中的“节”是旄节,以竹为竿,上缀以牦牛尾,是使者所持的信物。

D.“玦”是半环形的佩玉;“鼎”“镬”均是古代的刑具;“甑”是蒸饭的用具,“人为刀俎,我为鱼肉”中的“俎”是砧板。

解析:选C。A项,“齐国的孟尝君赵胜,赵国的平原君田文”应为:齐国的孟尝君田文,赵国的平原君赵胜;B项,杯杓,泛指酒器;D项,“鼎”“镬”均是古代烹饪器。

(五)作家流派、文史典籍、音乐文娱

【思维导图】

【触类旁通】

1.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.举乡试。举,举荐。乡试,中国古代科举考试之一,又称秋闱,由天子钦命的主考官主持,凡属本省生员、贡生、监生经科试合格,均准应试,考中者称举人,俗称孝廉。

B.和亲,与敌议和,约为姻亲。一般来说,和亲双方都是为了避免战争,捐弃仇怨,转而建立和平、友好、亲睦的关系。

C.老庄,老子和庄子的并称,老子和庄子是道家学说的代表人物,道家主张“清静无为”“顺应天道”“人性本善”“逍遥齐物”等思想。

D.景泰元年。景泰,是明代皇帝朱祁钰的年号。年号,是我国古代的一种纪年法。

解析:选C。“人性本善”是儒家孟子的思想主张。

2.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“中嘉祐二年进士第”中“第”指科举考试及格的等次,“进士”是古代科举制度中通过最后一级考试者,意为可以进授官位之人。

B.古代任命或调任官职的词语很多,如“徙明、亳、沧三州”中的“徙”指“调动官职”,“拜中书舍人”中的“拜”指“授予官职”。

C.“丁内艰”是指母亲去世,回乡守丧。守丧有一定的时间规定,这在古代是一种孝顺行为,表明当事人对已故之人的崇敬和不舍。

D.“六经”指六部儒家经典著作,是指经过孔子整理而传授的六部先秦古籍。它们是《论语》《诗经》《尚书》《礼记》《乐经》《周易》。

解析:选D。没有《论语》,应该是《春秋》。

3.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“崩”指帝王和王后的死。而诸侯死曰薨,大夫死曰卒,士死曰不禄,庶人曰死。

B.太史公,西汉武帝时设立的官职名。司马迁是太史公中的杰出人物,他继任父职,写出被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的中国第一部编年体通史《史记》。

C.“仗节”是手执符节的意思,古代在大臣出使或者大将出师的时候,皇帝授予他们符节,以此作为凭证和权力的象征。

D.“屯田”是封建王朝组织劳动者在官地上进行开垦耕作的农业生产组织形式,通过这种形式,朝廷可以取得一些军饷和税粮。

解析:选B。《史记》是中国第一部纪传体通史。

二、古代文化常识题解题“四技法”

技法一 调动积累直接判

该方法主要依据平时知识的积累来判定选项的正误。

(1)联系生活常识和历史知识。如2021年全国卷Ⅱ的“闰月”一词,我们就可以联系生活,闰月加于某月之后才叫“闰某月”。再如“吏部”可以依据初中历史所学的中国古代的六部(吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部)等相关知识直接判断。

(2)联想教材所学知识。初高中语文教材课下注释及附录文章中的专用词语、古今异义、文学知识等很多都属于古代文化常识。如2021年新高考卷Ⅰ中的“甲子”“宗室”“海内”都是课本中经常出现的词语,便于判断。

技法二 剖析词语巧推断

试题中的文化常识词语可通过对构成词语的语素及其结构方式的分析,或联系相关成语,剖析语素内涵,解读词义,借此推断题目的正误。如2021年全国卷Ⅰ中的“抵极刑”,“抵”意为达到,“极刑”即死刑,意即达到判处死刑的地步,没有尸体示众之意。

技法三 结合语境细推断

揣摩文言文中文化常识词语的含义,需要结合具体语境,从文中搜索相关信息加以推断。如2017年全国卷Ⅰ中的“母忧是指母亲的丧事,古代官员遭逢父母去世时,按照规定需要离职居家守丧”,结合文章“太祖镇江陵,弘微为文学。母忧去职。居丧以孝称,服阕逾年,菜蔬不改”可以判断是正确的。

技法四 遇生判对灵活断

因为高考题考查的大多是常见的古代文化知识,所以一般不会把冷僻的专有名词作为错项设置,如果出现较生疏的古代文化知识,一般认为此项表述正确。如2021年全国卷Ⅱ中的“衅鼓,指古代战争时杀人或杀牲取血涂在鼓上以举行祭祀仪式”,此项表述正确。

以上四种技法既可以单独使用,也可以综合使用,同时,同做其他选择题一样,用好排除法和认定法。

【跟踪训练】

1.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“黄老”分别指黄帝和老子,黄老之术是产生于战国时期以道家思想为核心的流派,对后来道教的形成产生了很大影响。

B.我国传统的四部分类法把图书划分为经、史、子、集四大类,称为四部,其中史部主要收录各种史书,经部主要收录诸子百家著作。

C.吏部掌管官吏的任免、考核、升降等事务,吏部尚书是吏部的最高长官,为中央六部尚书之首。

D.“辟”“除”“徙”等词语均含有任职的意思:“辟”表示被征召并授予官职,“除”表示任命、授职,“徙”表示官职调动。

解析:选B。子部主要收录诸子百家著作,经部主要收录儒家经典著作。

2.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.六经,是《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》的合称。“六艺经传皆通习之”中的“六艺”指的不是这“六经”,而是指六种技能。

B.参知政事,宋代的一个常设官职,相当于副宰相,设置这一官职的根本目的是削弱相权,加强皇权。

C.卒,指大夫死去。古人通常称天子死为崩,公侯死为薨,士死为不禄,庶人死则称死。

D.致仕,古代指官员辞官或者退休。“乞骸骨”也是这个意思。

解析:选A。“六艺经传皆通习之”中的“六艺”指的就是这六种经书。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

文化常识

——回归原文慎推断,平时积累最关键

中国古代文化常识涉及的内容非常广泛,但高考考查的重点是与重要文学作品有关的内容,一般包括天文历法、地理、官制(中央官制、地方官制、品阶勋爵)、科举、姓名、礼俗(冠礼、婚姻、丧葬)、宗法(族、昭、穆,大宗、小宗,亲属,丧服)、宫室、车马、饮食、衣饰等。识记古代文化常识的秘诀只有一条,就是注重平时积累。具体的方法有:

1.对古代文化常识进行分类整理。高考对古代文化常识的考查多涉及思想文化(诸子百家的代表人物及著作)、古典文学(文学流派、作家、作品)、姓名称谓(姓名字号、亲属称谓等)、礼制官制、天文历法(天文学名词、历法)、地理交通(地理名词、交通工具)、建筑(住宅布局及名称)、科举制度等。这就要求我们在平时的学习中关注中国古代文化常识,通过查找资料等方法,积累相关的文化常识,并将其分类整理,便于区分记忆。

2.各个击破,积少成多。对已经收集整理的文化常识,要经常阅读、理解以达到记忆的目的。

一、文化常识类类清

(一)姓名称谓

【思维导图】

【触类旁通】

1.对下列文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.古代中国汉族男性年满二十岁要举行冠礼,表示成年。未冠又称弱冠,即不到二十岁。

B.擢进士,指被选拔为进士。中国古代科举制度中,通过最后一级中央政府考试者(古代科举殿试及第者),称为进士。

C.浮屠,亦作浮图、休屠。古人称佛教徒为浮屠,都是佛陀的音译。后人认为佛陀二字太麻烦,于是简化成了一个字“佛”。

D.“赞”是纪传体史书中写在篇末的评论性文字,可用来表达对传主的肯定和赞美。

解析:选A。“未冠”不是“弱冠”。

2.对下列文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.弱冠:古代男子二十岁行冠礼,表示已经成人,但体魄还未强壮,所以称作弱冠。

B.道:指古代行政区划名,在汉朝才开始出现,后各朝代“道”的管辖范围不尽相同。

C.践:特指皇帝登临帝位,如:践祚,践极。

D.公:指爵位,是古代君主对贵戚功臣的封赐。春秋时期有五等爵位,按照高低分别是公、伯、侯、子、男。

解析:选D。应为“公、侯、伯、子、男”。

3.对下列文化常识的解说,正确的一项是( )

A.老者指年纪大的人,与此不同的是,长者往往指有德行的人。

B.累迁又称迁累,指多次升迁官职,迁的含义与授、拜、除相同。

C.进士是清代科举的最高功名。经会试、复试和殿试取中后,方能称进士。这三个阶段的考试由皇帝圈题,钦定名次。

D.擢:指提拔。表示授予官职或官职晋升的词语还有“拜、除、辟、征、左迁”等。

解析:选A。B.授、拜、除是指授予官职;C.殿试才由皇帝圈题,钦定名次;D.“左迁”是降职。

(二)学校、选拔、官职、刑法

【思维导图】

【触类旁通】

1.对下列文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.童子科是古代选拔神童的制度,汉代已有,开始以荐举为主,后来增加了考试,能够通过考试的神童称为童生。童生是未考取秀才的未成年人。

B.“疏”,是古代臣下向帝王进言的奏章的一种,用以向帝王陈述意见或进行说明,也可以用来陈情,与对经书作注解的注疏不同。

C.国子祭酒,古代学官名。晋武帝咸宁四年设,以后历代多沿用,为国子学或国子监的主管官。

D.赠户部尚书指加封户部尚书官职称号,赠官一般在原官衔基础上加一级,古代朝廷对功臣先人或在本人死后追封爵位官职。

解析:选A。没有考取秀才的考生无论多大都叫童生。

2.对下列文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.京师是中国古代对都城的称谓。在中国古代,国家的首都通常称为京师,近现代已不再沿用,直接称为首都。

B.总督是清朝时统辖一省或数省行政、经济及军事的长官,又称为“督宪”“制台”,清朝在全国共设九位总督。

C.乞休,自请辞官退休。古代对退休有多种称谓,如“挂冠”“乞骸骨”“乞身”“致仕”“解绶”“移病”“罢黜”等。

D.处士:指有才德而隐居不愿做官的人;也可以泛指没有做过官的读书人。

解析:选C。“罢黜”是罢免官职。

3.对下列文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.万机,纷繁的事物,可指当政者处理的重要事务,也可指大臣处理的重要事务。

B.有司,指主管某部门的官吏,古代设官分职,各有专司,故称有司。

C.笞,指中国古代用竹板或荆条拷打犯人脊背或臀腿的刑罚。

D.陛下,是对帝王的尊称,陛下原指站在宫殿台阶下的侍者,臣向天子进言时,不能直呼天子,必先呼侍者而告之,后来陛下就成了对帝王的敬称。

解析:选A。“万机”不能指大臣处理的重要事务。

(三)地理、宗法、风俗礼仪

【思维导图】

【触类旁通】

1.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.《永遇乐·京口北固亭怀古》“四十三年,望中犹记,烽火扬州路”几句中的“路”是泛指,指通往扬州的路上。

B.义仓,旧时储粮备荒的一种社会习俗,是由国家组织、以赈灾自助为目的的民间储备。

C.顿首,指磕头,是古时候的礼节之一,以头叩地即举而不停留。

D.司马迁在《史记》中把“僖”字皆作“釐”,是为了避免提到祖父司马僖的名字。

解析:选A。“路”为行政单位,扬州路即指扬州。

2.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.关,在不同的时期有不同的意义,秦汉乃至隋朝,多指函谷关,如“先破秦入关者”中的“关”就是指此关。

B.服阙,指守丧期满除服,古代父母去世要守丧三年,三年之丧满称之为服阙。

C.河北,在古代指黄河以北,这是一个古今异义词,与现代汉语中的行政区划是不同的。

D.母忧,是指令母亲忧伤,古代以孝治天下,此举就是不孝。

解析:选D。“母忧”指的是母亲的丧事。

3.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.高祖,庙号。庙号是皇帝死后,在太庙立室奉祀时特起的名号。

B.州,古代的一种行政区划单位。州与中国古代行政区划路、府、省、道等,区域大小大致相同。

C.闺,旧时特指女子居住的内室。闼,建筑物内的小门。“闺闼”,指女眷所居内室的门户。

D.徭,指古代统治者强制人民承担的无偿劳动;赋,田赋。“轻徭薄赋”指“减轻徭役,降低赋税”。

解析:选B。州与中国古代行政区划路、府、省、道等,区域大小不相同。

(四)服饰、饮食、器用、历法

【思维导图】

【触类旁通】

1.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.楷书,汉魏之际形成,南北朝时期逐渐成为主要字体,沿用至今。“楷”有“规则”之意,字形方正严整,笔画平易圆转。

B.星宿,我国古代为观测天象选取二十八个星宿作为标志,称为“二十八宿”。“徘徊于斗牛之间”即指其中的牛宿和斗宿。

C.下九,即二十九。古人以农历每月的初九为初九,十九为中九,二十九为下九。在汉代,每月二十九日是妇女欢聚的日子。

D.变徵,古时音乐分为宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音。变徵是徵音的变调,声调悲凉,羽声则声调激愤。

解析:选C。二十九为上九 ,初九为中九,十九为下九。

2.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.流觞曲水:古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

B.彭殇:指生命的长短。彭,彭祖,传说中的人物,据说活了八百岁。殇,未成年而死。

C.修禊:古代的一种风俗。临水为祭,以消除不祥,古时选在三月三日。

D.暮春:春季的最后一个月。即阳历三月。

解析:选D。“阳历三月”错误,暮春是春末,即农历三月,此时雨水较多。

3.下列对文化常识的解说,正确的一项是( )

A.“战国四公子”,是指齐国的孟尝君赵胜,赵国的平原君田文,楚国的春申君黄歇,魏国的信陵君魏无忌,皆以招揽宾客著称。

B.“尊”“卮”均是酒器,“斗卮”是大酒杯,“觚”也是古代一种盛酒的器具,“爵”是古代盛酒、饮酒器的总称,“觥筹交错”的“觥”则是一种盛酒、饮酒兼用的器具,而“不胜杯杓”的“杯杓”则是一种饮水的器具。

C.“乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者”中的“节”是旄节,以竹为竿,上缀以牦牛尾,是使者所持的信物。

D.“玦”是半环形的佩玉;“鼎”“镬”均是古代的刑具;“甑”是蒸饭的用具,“人为刀俎,我为鱼肉”中的“俎”是砧板。

解析:选C。A项,“齐国的孟尝君赵胜,赵国的平原君田文”应为:齐国的孟尝君田文,赵国的平原君赵胜;B项,杯杓,泛指酒器;D项,“鼎”“镬”均是古代烹饪器。

(五)作家流派、文史典籍、音乐文娱

【思维导图】

【触类旁通】

1.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.举乡试。举,举荐。乡试,中国古代科举考试之一,又称秋闱,由天子钦命的主考官主持,凡属本省生员、贡生、监生经科试合格,均准应试,考中者称举人,俗称孝廉。

B.和亲,与敌议和,约为姻亲。一般来说,和亲双方都是为了避免战争,捐弃仇怨,转而建立和平、友好、亲睦的关系。

C.老庄,老子和庄子的并称,老子和庄子是道家学说的代表人物,道家主张“清静无为”“顺应天道”“人性本善”“逍遥齐物”等思想。

D.景泰元年。景泰,是明代皇帝朱祁钰的年号。年号,是我国古代的一种纪年法。

解析:选C。“人性本善”是儒家孟子的思想主张。

2.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“中嘉祐二年进士第”中“第”指科举考试及格的等次,“进士”是古代科举制度中通过最后一级考试者,意为可以进授官位之人。

B.古代任命或调任官职的词语很多,如“徙明、亳、沧三州”中的“徙”指“调动官职”,“拜中书舍人”中的“拜”指“授予官职”。

C.“丁内艰”是指母亲去世,回乡守丧。守丧有一定的时间规定,这在古代是一种孝顺行为,表明当事人对已故之人的崇敬和不舍。

D.“六经”指六部儒家经典著作,是指经过孔子整理而传授的六部先秦古籍。它们是《论语》《诗经》《尚书》《礼记》《乐经》《周易》。

解析:选D。没有《论语》,应该是《春秋》。

3.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“崩”指帝王和王后的死。而诸侯死曰薨,大夫死曰卒,士死曰不禄,庶人曰死。

B.太史公,西汉武帝时设立的官职名。司马迁是太史公中的杰出人物,他继任父职,写出被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”的中国第一部编年体通史《史记》。

C.“仗节”是手执符节的意思,古代在大臣出使或者大将出师的时候,皇帝授予他们符节,以此作为凭证和权力的象征。

D.“屯田”是封建王朝组织劳动者在官地上进行开垦耕作的农业生产组织形式,通过这种形式,朝廷可以取得一些军饷和税粮。

解析:选B。《史记》是中国第一部纪传体通史。

二、古代文化常识题解题“四技法”

技法一 调动积累直接判

该方法主要依据平时知识的积累来判定选项的正误。

(1)联系生活常识和历史知识。如2021年全国卷Ⅱ的“闰月”一词,我们就可以联系生活,闰月加于某月之后才叫“闰某月”。再如“吏部”可以依据初中历史所学的中国古代的六部(吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部)等相关知识直接判断。

(2)联想教材所学知识。初高中语文教材课下注释及附录文章中的专用词语、古今异义、文学知识等很多都属于古代文化常识。如2021年新高考卷Ⅰ中的“甲子”“宗室”“海内”都是课本中经常出现的词语,便于判断。

技法二 剖析词语巧推断

试题中的文化常识词语可通过对构成词语的语素及其结构方式的分析,或联系相关成语,剖析语素内涵,解读词义,借此推断题目的正误。如2021年全国卷Ⅰ中的“抵极刑”,“抵”意为达到,“极刑”即死刑,意即达到判处死刑的地步,没有尸体示众之意。

技法三 结合语境细推断

揣摩文言文中文化常识词语的含义,需要结合具体语境,从文中搜索相关信息加以推断。如2017年全国卷Ⅰ中的“母忧是指母亲的丧事,古代官员遭逢父母去世时,按照规定需要离职居家守丧”,结合文章“太祖镇江陵,弘微为文学。母忧去职。居丧以孝称,服阕逾年,菜蔬不改”可以判断是正确的。

技法四 遇生判对灵活断

因为高考题考查的大多是常见的古代文化知识,所以一般不会把冷僻的专有名词作为错项设置,如果出现较生疏的古代文化知识,一般认为此项表述正确。如2021年全国卷Ⅱ中的“衅鼓,指古代战争时杀人或杀牲取血涂在鼓上以举行祭祀仪式”,此项表述正确。

以上四种技法既可以单独使用,也可以综合使用,同时,同做其他选择题一样,用好排除法和认定法。

【跟踪训练】

1.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“黄老”分别指黄帝和老子,黄老之术是产生于战国时期以道家思想为核心的流派,对后来道教的形成产生了很大影响。

B.我国传统的四部分类法把图书划分为经、史、子、集四大类,称为四部,其中史部主要收录各种史书,经部主要收录诸子百家著作。

C.吏部掌管官吏的任免、考核、升降等事务,吏部尚书是吏部的最高长官,为中央六部尚书之首。

D.“辟”“除”“徙”等词语均含有任职的意思:“辟”表示被征召并授予官职,“除”表示任命、授职,“徙”表示官职调动。

解析:选B。子部主要收录诸子百家著作,经部主要收录儒家经典著作。

2.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.六经,是《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》的合称。“六艺经传皆通习之”中的“六艺”指的不是这“六经”,而是指六种技能。

B.参知政事,宋代的一个常设官职,相当于副宰相,设置这一官职的根本目的是削弱相权,加强皇权。

C.卒,指大夫死去。古人通常称天子死为崩,公侯死为薨,士死为不禄,庶人死则称死。

D.致仕,古代指官员辞官或者退休。“乞骸骨”也是这个意思。

解析:选A。“六艺经传皆通习之”中的“六艺”指的就是这六种经书。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录