湘教版七年级数学下册 第4章 相交线与平行线小结与复习(1) 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 湘教版七年级数学下册 第4章 相交线与平行线小结与复习(1) 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 247.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-06-25 08:30:31 | ||

图片预览

文档简介

数学湘教 2001 课标版七年级下册

第4章 相交线与平行线小结与复习(1)教学设计

教学 课题 相交线与平行线小结与复习(1)教学设计

课程 类型 复习课

课时 一课时

理论 依据 本堂课的设计是以课程标准和教材为依据,采用发现式教学.遵循因材施教的原则,坚持以学生为主体,充分发挥学生的主观能动性.教学过程中,注重学生探究能力的培养.还课堂给学生,让学生去亲身体验知识的产生过程,拓展学生的创造性思维.同时,注意加强对学生的启发和引导,鼓励培养学生大胆猜想,小心求证的科学研究的思想. 教学的实质是以教材中提供的素材或实际生活中的一些问题为载体,通过一系列探究互动过程,渗透数形结合的思想方法,达到学生知识的构建、能力的培养、情感的陶冶、意识的创新.

教材 分析 1.教材按照先认识相交线和平行线及其相关知识,再探索平行线的条件,最后探索平行线的性质、判定方法的顺序呈现知识在探索的过程中,训练学生进行简单的说理,并借助平行解决一些简单的问题,进一步发展学生的空间观念.本节难点是利用平行线的识别方法计算或说明.本节知识是以后学习几何图形的基础,它起到承上启下的作用,在初中数学的地位是举足轻重的.

2.本章主要内容是确认平行的性质和判定,并能解决推理和计算问题,学会合情推理和严谨的数学说理,并学会运用数学中类比思想. 3.本章的复习课安排两个课时,本节课是第一课时,复习内容是前面四个小节.

学情 分析 学生对平行线的性质和判定定理大都能说出来,但是在做题过程中具体选用哪个性质和判定却不能灵活应用,学生存在审题不严密、说理不严谨和步骤不规范等问题.

教学 重点 掌握平行线的判定多种方法和平行线的性质,并能综合运用.

教学 难点 掌握平行线的判定多种方法和平行线的性质,并能综合运用,以及步骤的书写.

教学 目标 (一)知识目标:掌握平行线与相交线的相关知识,梳理本章内容,建立一定的知识体系;并能够综合运用这些知识解决相关的问题. (二)能力目标:进一步锻炼学生的语言表达能力以及逻辑思维能力.培养学生自主建构知识体系的能力,养成回顾反思的习惯.并体会数形结合和从特殊到一般的思想方法 (三)情感目标:认识数学严谨、抽象和应用广泛的特点,体会数学的应用价值. 激发学习图形与几何的兴趣.体会合作学习的快乐与成功. (四)素养目标:在参与猜想、观察、等活动的过程中,发展说理,初步推理和语言表达能力;初步形成从特殊到一般的思维方式,了解数学知识是来源于实践,应用于实践的,了解数形结合思想,数学建模思想.

教学 方法 自主探究,合作学习,采用小组合作的方法. 在教学过程中注意创设思维情境,坚持学生主体,教师主导,在合作、交流的气氛下进行师生互动,培养学生的自学能力和创新意识,让学生在老师的引导下自始至终处于一种积极思维、主动探究的学习状态.同时借助多媒体和几何画板的演示,来增强课堂教学的直观性,更好的帮学生理解平行线的性质与平行线的判定密切相关,从而突破教学重难点.使本节课在师生互动、生生互动的合作交流中完成教学任务.

学法 渗透 “授人以鱼,不如授人以渔”,本节课的教学中,让学生主动观察、分析、比较、进而归纳、概括出自己的发现,使传授知识变成学生的自主发现行为;通过教师的启发、引导,让学生动手操作、合作交流,展示成果,来体验数学活动中的乐趣.

教学 手段 学案、三角板

教学 准备 课前完成学案“基础知识资源库”的相关内容

教学过程设计:

教学步骤 教师活动 学生活动 设计意图

导入课题 明确学习目标 和复习内容 出示,点出课题,明确学习目标和本节课复习内容. 学习目标: 1. 进一步理解两直线的位置关系. 2. 能用自己的语言判断“三线八角”,能将复杂图形分解为基本图形. 3. 进一步理解和掌握平移的定义和性质. 4. 能利用平行线的性质和判定解决问题. 回顾第四章的学习内容. 学生阅读学习目标 一名学生朗读学习目标 一名学生上台板书本节课复习内容 直接点入复习内容,使学生明白本节课要达到的学习目标和复习内容,简单明了.

基础知识 大闯关 利用课件(PPT)辅助教学 采用小组评比方式,检查学生课前对学案上“基础知识资源库”的掌握情况. 先根据各小组的表现提名一个组,由组长确定本组解答内容. (课件、学案附后上传) 展现自己最优秀的一面,集体意识强烈,大声回答问题. 仔细倾听其他同学的回答,积极举手更正他人的失误. 尽最大努力给本组加分 从生活情境出发,激发学生的学习兴趣,培养学生运用数学知识,

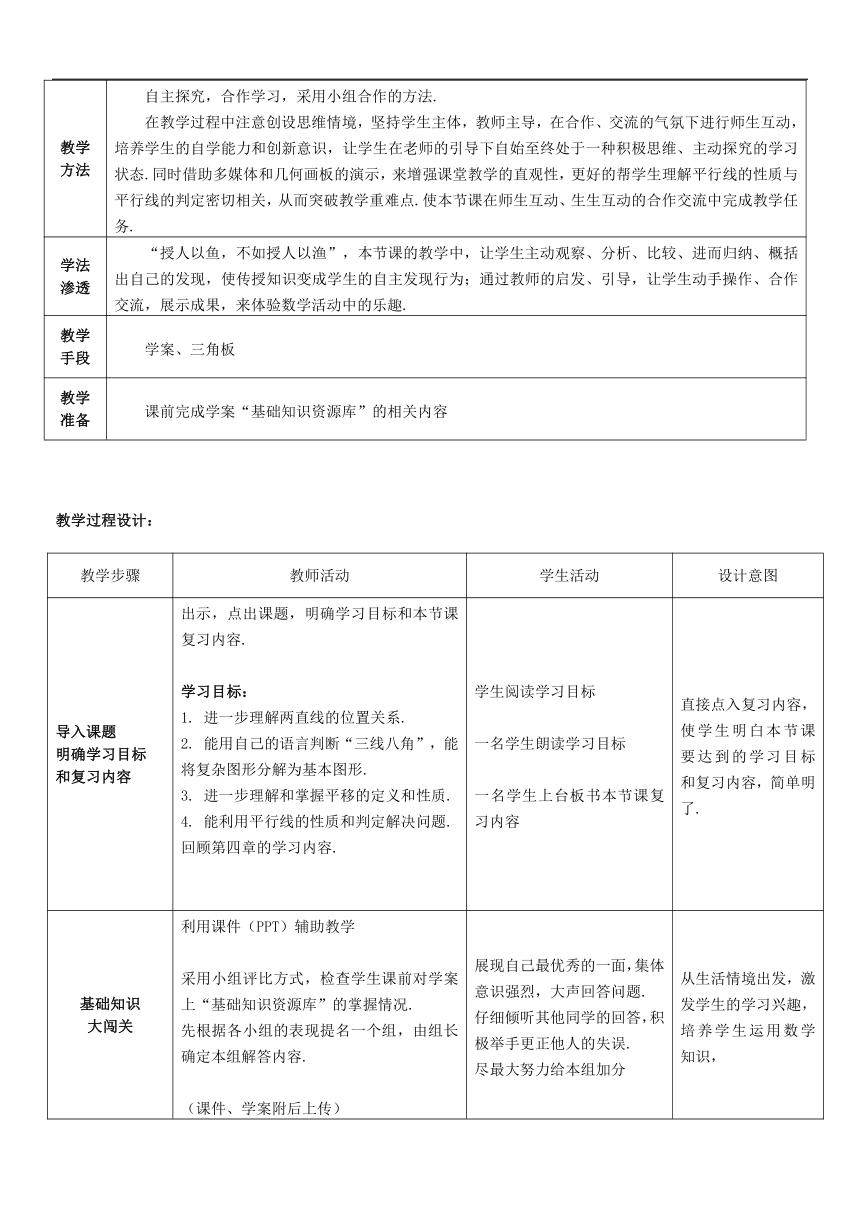

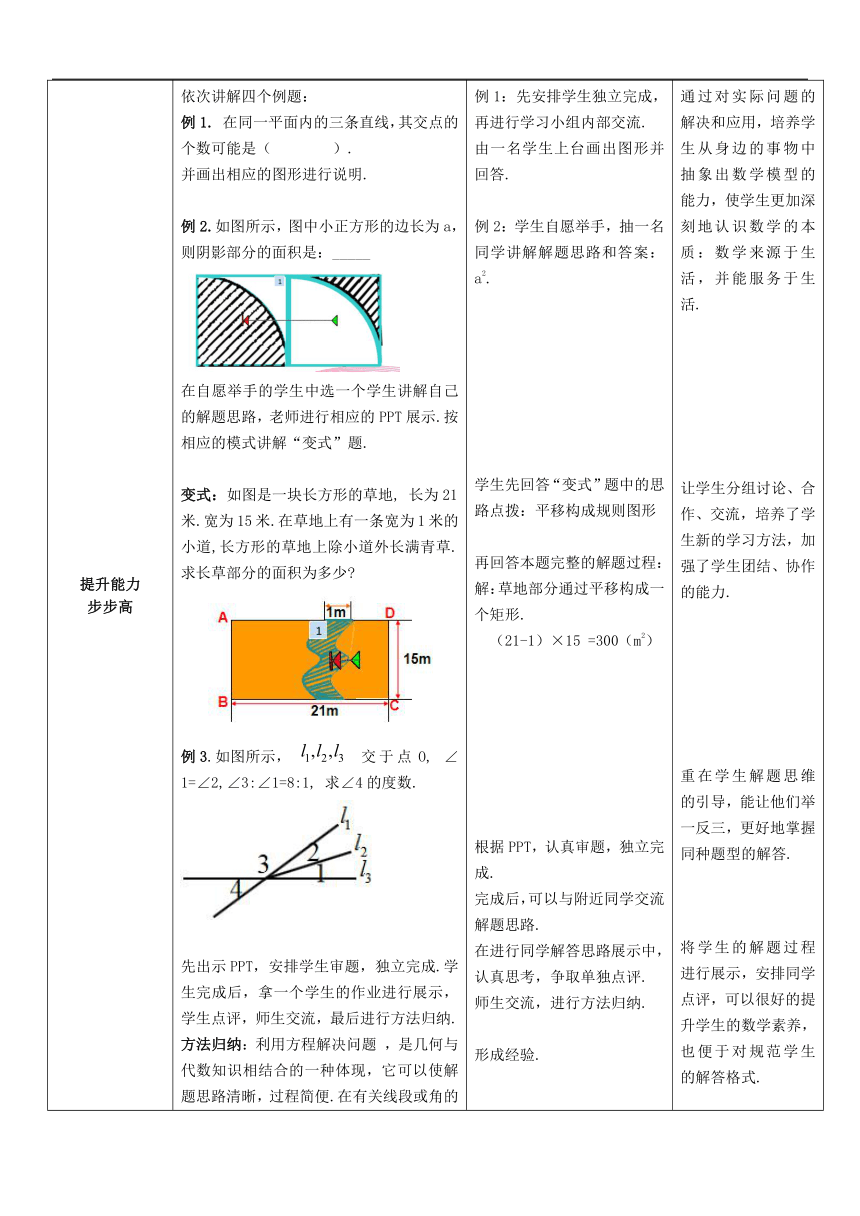

提升能力 步步高 依次讲解四个例题: 例1. 在同一平面内的三条直线,其交点的个数可能是( ). 并画出相应的图形进行说明. 例2.如图所示,图中小正方形的边长为a,则阴影部分的面积是:_____ 在自愿举手的学生中选一个学生讲解自己的解题思路,老师进行相应的PPT展示.按相应的模式讲解“变式”题. 变式:如图是一块长方形的草地, 长为21米.宽为15米.在草地上有一条宽为1米的小道,长方形的草地上除小道外长满青草.求长草部分的面积为多少 例3.如图所示, 交于点O, ∠1=∠2,∠3:∠1=8:1, 求∠4的度数. 先出示PPT,安排学生审题,独立完成.学生完成后,拿一个学生的作业进行展示,学生点评,师生交流,最后进行方法归纳. 方法归纳:利用方程解决问题 ,是几何与代数知识相结合的一种体现,它可以使解题思路清晰,过程简便.在有关线段或角的求值问题中它的应用非常广泛. 例4如图,若AB∥DE , AC∥DF,请画出图形并说出∠A和∠D之间的数量关系,再说明理由. 出示题目,提示“要先画出图形,再根据图形完成剩余的问题.” 安排学生独立完成.学生完成后,拿一个学生的作业进行展示,学生点评,有争议的情况下再拿其他学生的解题过程展示、交流,最后进行方法归纳. 总结:当两个角的两边互相平行时,这两个角相等或互补. 例1:先安排学生独立完成,再进行学习小组内部交流. 由一名学生上台画出图形并回答. 例2:学生自愿举手,抽一名同学讲解解题思路和答案:a2. 学生先回答“变式”题中的思路点拨:平移构成规则图形 再回答本题完整的解题过程: 解:草地部分通过平移构成一个矩形. (21-1)×15 =300(m2) 根据PPT,认真审题,独立完成. 完成后,可以与附近同学交流解题思路. 在进行同学解答思路展示中,认真思考,争取单独点评. 师生交流,进行方法归纳. 形成经验. 例4的解答可以分为两种情况: ∠A=∠D ∠A+∠D=180o 通过对实际问题的解决和应用,培养学生从身边的事物中抽象出数学模型的能力,使学生更加深刻地认识数学的本质:数学来源于生活,并能服务于生活. 让学生分组讨论、合作、交流,培养了学生新的学习方法,加强了学生团结、协作的能力. 重在学生解题思维的引导,能让他们举一反三,更好地掌握同种题型的解答. 将学生的解题过程进行展示,安排同学点评,可以很好的提升学生的数学素养,也便于对规范学生的解答格式. 例4要分两个方面进行考虑.本题的设置可以促使学生养成全方位思考问题的习惯.

总结归纳 明知识 本章知识框架: 通过本节课的学习,你有哪些新的收获?还存在哪些疑惑? 归纳梳理本节课所获得的知识技能与情感体验,及时了解自己和其他同学的对本节知识掌握程度的差距. 通过引导学生自主归纳,调动学生的主动参与意识,锻炼学生归纳概括与表达能力,实现了自我的反馈,从而构建起自己的知识经验,形成自己的见解.

灵活运用 促思维 1.小明在纸上画了一个角∠A,准备用量角器测量它的度数时,因不小心将纸片撕破,只剩下如图的一部分,如果不能延长DC、FE的话,你能帮他设计出多少种方法可以测出∠A的度数? 如图,潜望镜中的两面镜子是互相平行放置的,光线经过镜子反射时,∠1=∠2,∠3=∠4,∠2和∠3有什么关系?为什么进入潜望镜的光线和离开潜望镜的光线是平行的? 引导学生画出相应的数学图形,再利用平行线的性质和判定解决问题. 学生首先独立思考,然后 交流合作,再解决问题. 学生集思广益,可以采用以下方法: 过点C做CP∥EF,利用 两直线平行,同位角相等可以解决问题. 过点D做DN∥EF,利用 两直线平行,内错角角相等可以解决问题. 过点E做EM∥CD,利用 两直线平行,同位角相等可以解决问题. … 学生画出符合题意的图形 解:∠2=∠3, ∵两直线平行,内错角相等; ∵∠1=∠2=∠3=∠4, ∴ ∠5=∠6, ∴EF∥PM(内错角相等,两直线平行.) 通过巩固练习,对新知的一个及时应用,同时在本练习题中向学生渗透“将生活中的实际问题转化为相应的数学模型”这一重要数学思想方法. 第1题有多种方案可以解决问题.

课后思维拓展 如图,AB//CD,探索∠B、∠D与∠DEB的大小关系 . 变式2:如图所示,AB∥CD,则 : 当有一个拐点时:∠A+∠E+∠C= 当有两个拐点时:∠A+∠E1 +∠E2 +∠C = 当有三个拐点时:∠A+∠E1 +∠E2 +∠E3 +∠C = 当有n个拐点时:∠A+∠E1 +∠E2 +…+∠En +∠C = 学生在课余时间完成 通过布置课外作业,给学生留有继续学习的空间和兴趣,及时获知学生对本节课知识的掌握情况. 设计由一般到特殊的探究过程,渗透给学生逐步加深探究的途径.这样设计问题符合数学知识的连贯性原则,让学生在学习过程中体验成功的快乐,并通过数学思想方法的渗透,提高学生数学思维和能力.

板书设计

主板书: 小结与复习 4.1 平面上两条直线的位置关系 4.2 平移 4.3 平行线的性质 4.4 平行线的判定 副板书: 学生展示区

第4章 相交线与平行线小结与复习(1)教学设计

教学 课题 相交线与平行线小结与复习(1)教学设计

课程 类型 复习课

课时 一课时

理论 依据 本堂课的设计是以课程标准和教材为依据,采用发现式教学.遵循因材施教的原则,坚持以学生为主体,充分发挥学生的主观能动性.教学过程中,注重学生探究能力的培养.还课堂给学生,让学生去亲身体验知识的产生过程,拓展学生的创造性思维.同时,注意加强对学生的启发和引导,鼓励培养学生大胆猜想,小心求证的科学研究的思想. 教学的实质是以教材中提供的素材或实际生活中的一些问题为载体,通过一系列探究互动过程,渗透数形结合的思想方法,达到学生知识的构建、能力的培养、情感的陶冶、意识的创新.

教材 分析 1.教材按照先认识相交线和平行线及其相关知识,再探索平行线的条件,最后探索平行线的性质、判定方法的顺序呈现知识在探索的过程中,训练学生进行简单的说理,并借助平行解决一些简单的问题,进一步发展学生的空间观念.本节难点是利用平行线的识别方法计算或说明.本节知识是以后学习几何图形的基础,它起到承上启下的作用,在初中数学的地位是举足轻重的.

2.本章主要内容是确认平行的性质和判定,并能解决推理和计算问题,学会合情推理和严谨的数学说理,并学会运用数学中类比思想. 3.本章的复习课安排两个课时,本节课是第一课时,复习内容是前面四个小节.

学情 分析 学生对平行线的性质和判定定理大都能说出来,但是在做题过程中具体选用哪个性质和判定却不能灵活应用,学生存在审题不严密、说理不严谨和步骤不规范等问题.

教学 重点 掌握平行线的判定多种方法和平行线的性质,并能综合运用.

教学 难点 掌握平行线的判定多种方法和平行线的性质,并能综合运用,以及步骤的书写.

教学 目标 (一)知识目标:掌握平行线与相交线的相关知识,梳理本章内容,建立一定的知识体系;并能够综合运用这些知识解决相关的问题. (二)能力目标:进一步锻炼学生的语言表达能力以及逻辑思维能力.培养学生自主建构知识体系的能力,养成回顾反思的习惯.并体会数形结合和从特殊到一般的思想方法 (三)情感目标:认识数学严谨、抽象和应用广泛的特点,体会数学的应用价值. 激发学习图形与几何的兴趣.体会合作学习的快乐与成功. (四)素养目标:在参与猜想、观察、等活动的过程中,发展说理,初步推理和语言表达能力;初步形成从特殊到一般的思维方式,了解数学知识是来源于实践,应用于实践的,了解数形结合思想,数学建模思想.

教学 方法 自主探究,合作学习,采用小组合作的方法. 在教学过程中注意创设思维情境,坚持学生主体,教师主导,在合作、交流的气氛下进行师生互动,培养学生的自学能力和创新意识,让学生在老师的引导下自始至终处于一种积极思维、主动探究的学习状态.同时借助多媒体和几何画板的演示,来增强课堂教学的直观性,更好的帮学生理解平行线的性质与平行线的判定密切相关,从而突破教学重难点.使本节课在师生互动、生生互动的合作交流中完成教学任务.

学法 渗透 “授人以鱼,不如授人以渔”,本节课的教学中,让学生主动观察、分析、比较、进而归纳、概括出自己的发现,使传授知识变成学生的自主发现行为;通过教师的启发、引导,让学生动手操作、合作交流,展示成果,来体验数学活动中的乐趣.

教学 手段 学案、三角板

教学 准备 课前完成学案“基础知识资源库”的相关内容

教学过程设计:

教学步骤 教师活动 学生活动 设计意图

导入课题 明确学习目标 和复习内容 出示,点出课题,明确学习目标和本节课复习内容. 学习目标: 1. 进一步理解两直线的位置关系. 2. 能用自己的语言判断“三线八角”,能将复杂图形分解为基本图形. 3. 进一步理解和掌握平移的定义和性质. 4. 能利用平行线的性质和判定解决问题. 回顾第四章的学习内容. 学生阅读学习目标 一名学生朗读学习目标 一名学生上台板书本节课复习内容 直接点入复习内容,使学生明白本节课要达到的学习目标和复习内容,简单明了.

基础知识 大闯关 利用课件(PPT)辅助教学 采用小组评比方式,检查学生课前对学案上“基础知识资源库”的掌握情况. 先根据各小组的表现提名一个组,由组长确定本组解答内容. (课件、学案附后上传) 展现自己最优秀的一面,集体意识强烈,大声回答问题. 仔细倾听其他同学的回答,积极举手更正他人的失误. 尽最大努力给本组加分 从生活情境出发,激发学生的学习兴趣,培养学生运用数学知识,

提升能力 步步高 依次讲解四个例题: 例1. 在同一平面内的三条直线,其交点的个数可能是( ). 并画出相应的图形进行说明. 例2.如图所示,图中小正方形的边长为a,则阴影部分的面积是:_____ 在自愿举手的学生中选一个学生讲解自己的解题思路,老师进行相应的PPT展示.按相应的模式讲解“变式”题. 变式:如图是一块长方形的草地, 长为21米.宽为15米.在草地上有一条宽为1米的小道,长方形的草地上除小道外长满青草.求长草部分的面积为多少 例3.如图所示, 交于点O, ∠1=∠2,∠3:∠1=8:1, 求∠4的度数. 先出示PPT,安排学生审题,独立完成.学生完成后,拿一个学生的作业进行展示,学生点评,师生交流,最后进行方法归纳. 方法归纳:利用方程解决问题 ,是几何与代数知识相结合的一种体现,它可以使解题思路清晰,过程简便.在有关线段或角的求值问题中它的应用非常广泛. 例4如图,若AB∥DE , AC∥DF,请画出图形并说出∠A和∠D之间的数量关系,再说明理由. 出示题目,提示“要先画出图形,再根据图形完成剩余的问题.” 安排学生独立完成.学生完成后,拿一个学生的作业进行展示,学生点评,有争议的情况下再拿其他学生的解题过程展示、交流,最后进行方法归纳. 总结:当两个角的两边互相平行时,这两个角相等或互补. 例1:先安排学生独立完成,再进行学习小组内部交流. 由一名学生上台画出图形并回答. 例2:学生自愿举手,抽一名同学讲解解题思路和答案:a2. 学生先回答“变式”题中的思路点拨:平移构成规则图形 再回答本题完整的解题过程: 解:草地部分通过平移构成一个矩形. (21-1)×15 =300(m2) 根据PPT,认真审题,独立完成. 完成后,可以与附近同学交流解题思路. 在进行同学解答思路展示中,认真思考,争取单独点评. 师生交流,进行方法归纳. 形成经验. 例4的解答可以分为两种情况: ∠A=∠D ∠A+∠D=180o 通过对实际问题的解决和应用,培养学生从身边的事物中抽象出数学模型的能力,使学生更加深刻地认识数学的本质:数学来源于生活,并能服务于生活. 让学生分组讨论、合作、交流,培养了学生新的学习方法,加强了学生团结、协作的能力. 重在学生解题思维的引导,能让他们举一反三,更好地掌握同种题型的解答. 将学生的解题过程进行展示,安排同学点评,可以很好的提升学生的数学素养,也便于对规范学生的解答格式. 例4要分两个方面进行考虑.本题的设置可以促使学生养成全方位思考问题的习惯.

总结归纳 明知识 本章知识框架: 通过本节课的学习,你有哪些新的收获?还存在哪些疑惑? 归纳梳理本节课所获得的知识技能与情感体验,及时了解自己和其他同学的对本节知识掌握程度的差距. 通过引导学生自主归纳,调动学生的主动参与意识,锻炼学生归纳概括与表达能力,实现了自我的反馈,从而构建起自己的知识经验,形成自己的见解.

灵活运用 促思维 1.小明在纸上画了一个角∠A,准备用量角器测量它的度数时,因不小心将纸片撕破,只剩下如图的一部分,如果不能延长DC、FE的话,你能帮他设计出多少种方法可以测出∠A的度数? 如图,潜望镜中的两面镜子是互相平行放置的,光线经过镜子反射时,∠1=∠2,∠3=∠4,∠2和∠3有什么关系?为什么进入潜望镜的光线和离开潜望镜的光线是平行的? 引导学生画出相应的数学图形,再利用平行线的性质和判定解决问题. 学生首先独立思考,然后 交流合作,再解决问题. 学生集思广益,可以采用以下方法: 过点C做CP∥EF,利用 两直线平行,同位角相等可以解决问题. 过点D做DN∥EF,利用 两直线平行,内错角角相等可以解决问题. 过点E做EM∥CD,利用 两直线平行,同位角相等可以解决问题. … 学生画出符合题意的图形 解:∠2=∠3, ∵两直线平行,内错角相等; ∵∠1=∠2=∠3=∠4, ∴ ∠5=∠6, ∴EF∥PM(内错角相等,两直线平行.) 通过巩固练习,对新知的一个及时应用,同时在本练习题中向学生渗透“将生活中的实际问题转化为相应的数学模型”这一重要数学思想方法. 第1题有多种方案可以解决问题.

课后思维拓展 如图,AB//CD,探索∠B、∠D与∠DEB的大小关系 . 变式2:如图所示,AB∥CD,则 : 当有一个拐点时:∠A+∠E+∠C= 当有两个拐点时:∠A+∠E1 +∠E2 +∠C = 当有三个拐点时:∠A+∠E1 +∠E2 +∠E3 +∠C = 当有n个拐点时:∠A+∠E1 +∠E2 +…+∠En +∠C = 学生在课余时间完成 通过布置课外作业,给学生留有继续学习的空间和兴趣,及时获知学生对本节课知识的掌握情况. 设计由一般到特殊的探究过程,渗透给学生逐步加深探究的途径.这样设计问题符合数学知识的连贯性原则,让学生在学习过程中体验成功的快乐,并通过数学思想方法的渗透,提高学生数学思维和能力.

板书设计

主板书: 小结与复习 4.1 平面上两条直线的位置关系 4.2 平移 4.3 平行线的性质 4.4 平行线的判定 副板书: 学生展示区