初一下册 《保卫黄河》

图片预览

文档简介

课目 欣赏《保卫黄河》 初一年级下册 第1课时 总课时3

教材分析:《保卫黄河》是《黄河大合唱》的第七乐章。歌曲的齐唱为多乐句的单乐段结构。后面采用卡农的形式写成轮唱,具有进行曲的风格。歌曲以跃动的、生机勃勃的音调,以快速大跳的动机和逐步扩张的淫行,生动的表现了游击健儿前赴后继、英勇战斗,为保卫黄河、保卫全中国而奔赴战场的壮丽情景。教学目标:1、通过欣赏,了解黄河——中华民族的母亲河,体会在《保卫黄河》中所表现的黄河的汹涌气势和中华民族的精神,理解其团结人民、鼓舞人民、打击敌人的战斗作用,唤起学生的爱国热情。 2、感受、体验其音乐内容、音乐情绪及不同表现形式的不同效果。 3、澄清齐唱、轮唱、合唱等歌曲演唱形式,了解什么是钢琴协奏曲,什么是变奏。教学重点:能够完全投入其中的欣赏《保卫黄河》,试着哼唱前几句教学难点:欣赏多声部《保卫黄河》教具准备:多媒体课件

教学步骤 教师活动 学生活动 设计意图

一、激趣二、导入三、欣赏歌曲《保卫黄河》四、课后小结: 播放课件:黄河背景录像《黄河船夫曲》1、置疑:(1)刚才我们欣赏了一段音乐影像,影像中的河流是什么河?(2)黄河流经我国的哪些省份?归结:黄河源于青海的“约古列宗曲”,流经四川、甘肃等地,最后注入渤海。(3)黄河与长江被誉为我们的什么河?归结:中华民族的母亲河。(4)能否说一下你此时的感想? (5)二十世纪三十年代,发生在我国的民族解放战争是什么战争?2、播放背景音乐:钢琴协奏曲《保卫黄河》有感情的导言:抗日战争时期的1938年冬,著名诗人光未然带领抗敌演剧三队由陕西东渡黄河,到达山西吕梁山抗日根据地。创作了中国人民坚决抗战的长诗——《黄河吟》。39年1月,抗敌演剧三队抵达延安后,在冼星海的建议下,光未然将其改为歌词,3月,冼星海用了六天的时间,抱病完成了《黄河大合唱》的谱曲工作。4月,抗敌演剧三队在延安首演并获得圆满成功。从此,《黄河大合唱》的歌声遍及全国,激励中国人民英勇抗战。问:有没有欣赏《黄河大合唱》的愿望?好!首先给同学们留第一个作业:课后查询一下《黄河大合唱》的音乐并欣赏,看看它由哪些乐章构成?它以黄河为背景,描绘和反映了什么?看谁首先将《黄河大合唱》的全部音乐带到班上和同学们一起欣赏。因时间关系今天我们只欣赏《黄河大合唱》的第七乐章。----引入课题《保卫黄河》(一)初听:1、问:你想通过欣赏此歌曲知道或了解些什么:预设问题:(1)整个歌曲的情绪怎样?表现了什么样的壮丽情景?(2)歌曲采用了哪些演唱形式?各种演唱形式有什么表现作用?(3)最后演唱前的大段器乐间奏有什么特点和作用?2、播放课件:《保卫黄河》歌曲音乐(教材光盘)。 3、引导讨论以上问题并逐一归结:结构:前奏——齐唱(多乐句单乐段结构)——二部轮唱——三部轮唱——间奏——合唱速度风格:中速稍快,进行曲风格。情绪:明快、跃动、生机勃勃,坚决而振奋。情景:生动的表现了抗日军民前赴后继、英勇战斗、为保卫黄河、保卫全中国而奔赴战场的壮丽情景。表现了中华民族的优秀儿女奋起斗争的英雄形象。演唱形式:齐唱;轮唱;合唱。齐唱效果:步调一致,同心协力,一致抗战;激励人们前进;坚强的决心和英雄气概;轮唱效果:此起彼伏,一浪推一浪,前赴后继。间奏效果:使情绪升华,进一步渲染气氛、刻画形象,并为最后的合唱做好了转调准备。 合唱效果:各种力量汇集起来,奔赴战场,坚决抗战。凸显中国人民誓将侵略者消灭干净的坚强决心。曲作者冼星海,作曲家,创作了大量战斗性群众歌曲,如《救国军歌》、《在太行山上》、《黄河大合唱》和《到敌人后方去》等。被誉为“人民音乐家”。黄河是中华民族的象征,他养育了我们中国13亿人民。我们青岛人现在每天喝的就是黄河的水,我们的母亲河,哺育了我们在座的每一位同学。过去的人们用自己的鲜血保卫者我们的母亲河,现在的我们更应该努力学习,为将来建设我们的祖国而奉献自己的力量,做一名无愧的炎黄子孙! 视听回答:……思考回答… 回答…… 回答…… 回答…… 聆听…… 思考回答… 聆听、感受、思考…… 讨论回答…学生了解作曲者的生平简介学生一起总结 运用音乐影像引入,引发兴趣 与自然科学知识相结合 测试学生对音乐影像的感悟,为欣赏《保卫黄河》做好感情铺垫。用历史与社会学科知识和歌曲创作背景进一步引发学生欣赏音乐的兴趣

有望于培养学生自主独立的查询资料和综合信息的能力分析乐曲并感受风格及体验音乐情绪、知道乐曲中表现了怎么样的思想感情。 总结本节课内容

七、板书设计:

多媒体教学

八、教学反思

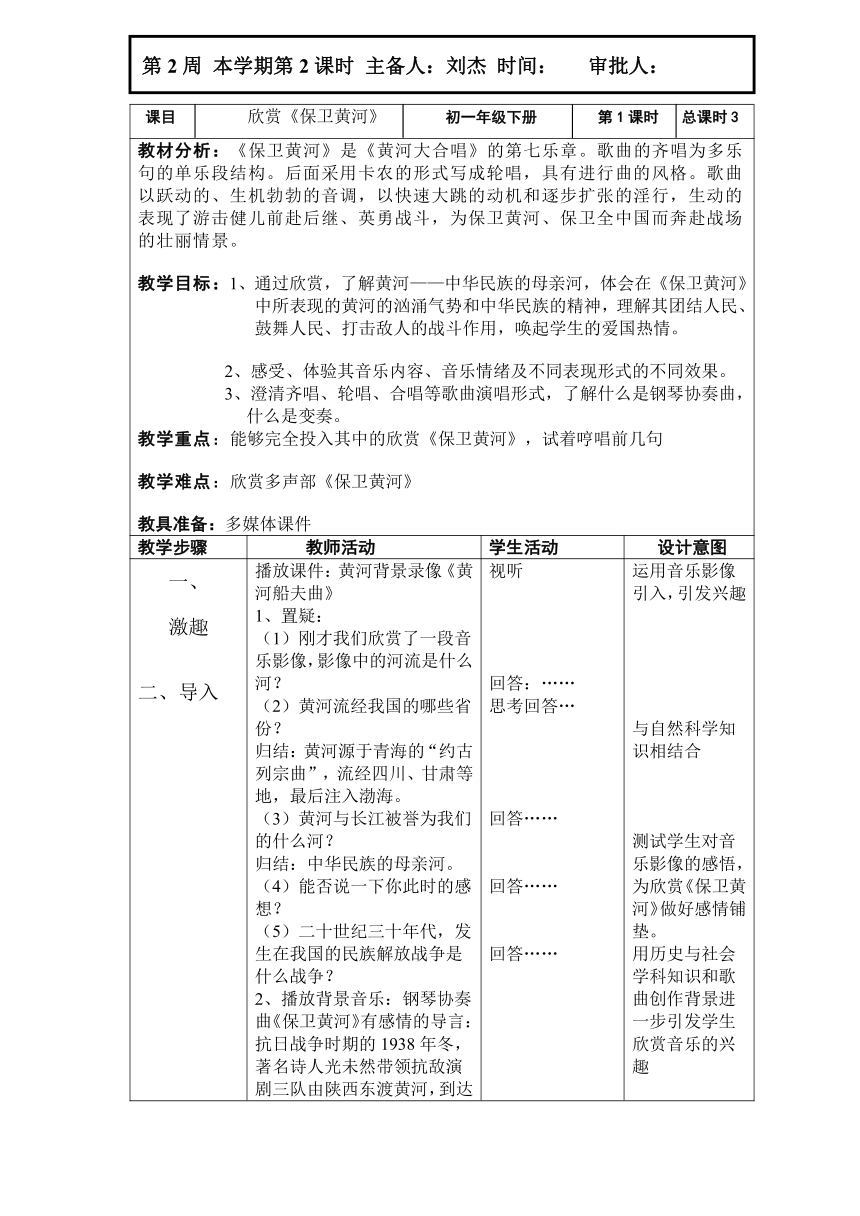

第2周 本学期第2课时 主备人:刘杰 时间: 审批人:

教材分析:《保卫黄河》是《黄河大合唱》的第七乐章。歌曲的齐唱为多乐句的单乐段结构。后面采用卡农的形式写成轮唱,具有进行曲的风格。歌曲以跃动的、生机勃勃的音调,以快速大跳的动机和逐步扩张的淫行,生动的表现了游击健儿前赴后继、英勇战斗,为保卫黄河、保卫全中国而奔赴战场的壮丽情景。教学目标:1、通过欣赏,了解黄河——中华民族的母亲河,体会在《保卫黄河》中所表现的黄河的汹涌气势和中华民族的精神,理解其团结人民、鼓舞人民、打击敌人的战斗作用,唤起学生的爱国热情。 2、感受、体验其音乐内容、音乐情绪及不同表现形式的不同效果。 3、澄清齐唱、轮唱、合唱等歌曲演唱形式,了解什么是钢琴协奏曲,什么是变奏。教学重点:能够完全投入其中的欣赏《保卫黄河》,试着哼唱前几句教学难点:欣赏多声部《保卫黄河》教具准备:多媒体课件

教学步骤 教师活动 学生活动 设计意图

一、激趣二、导入三、欣赏歌曲《保卫黄河》四、课后小结: 播放课件:黄河背景录像《黄河船夫曲》1、置疑:(1)刚才我们欣赏了一段音乐影像,影像中的河流是什么河?(2)黄河流经我国的哪些省份?归结:黄河源于青海的“约古列宗曲”,流经四川、甘肃等地,最后注入渤海。(3)黄河与长江被誉为我们的什么河?归结:中华民族的母亲河。(4)能否说一下你此时的感想? (5)二十世纪三十年代,发生在我国的民族解放战争是什么战争?2、播放背景音乐:钢琴协奏曲《保卫黄河》有感情的导言:抗日战争时期的1938年冬,著名诗人光未然带领抗敌演剧三队由陕西东渡黄河,到达山西吕梁山抗日根据地。创作了中国人民坚决抗战的长诗——《黄河吟》。39年1月,抗敌演剧三队抵达延安后,在冼星海的建议下,光未然将其改为歌词,3月,冼星海用了六天的时间,抱病完成了《黄河大合唱》的谱曲工作。4月,抗敌演剧三队在延安首演并获得圆满成功。从此,《黄河大合唱》的歌声遍及全国,激励中国人民英勇抗战。问:有没有欣赏《黄河大合唱》的愿望?好!首先给同学们留第一个作业:课后查询一下《黄河大合唱》的音乐并欣赏,看看它由哪些乐章构成?它以黄河为背景,描绘和反映了什么?看谁首先将《黄河大合唱》的全部音乐带到班上和同学们一起欣赏。因时间关系今天我们只欣赏《黄河大合唱》的第七乐章。----引入课题《保卫黄河》(一)初听:1、问:你想通过欣赏此歌曲知道或了解些什么:预设问题:(1)整个歌曲的情绪怎样?表现了什么样的壮丽情景?(2)歌曲采用了哪些演唱形式?各种演唱形式有什么表现作用?(3)最后演唱前的大段器乐间奏有什么特点和作用?2、播放课件:《保卫黄河》歌曲音乐(教材光盘)。 3、引导讨论以上问题并逐一归结:结构:前奏——齐唱(多乐句单乐段结构)——二部轮唱——三部轮唱——间奏——合唱速度风格:中速稍快,进行曲风格。情绪:明快、跃动、生机勃勃,坚决而振奋。情景:生动的表现了抗日军民前赴后继、英勇战斗、为保卫黄河、保卫全中国而奔赴战场的壮丽情景。表现了中华民族的优秀儿女奋起斗争的英雄形象。演唱形式:齐唱;轮唱;合唱。齐唱效果:步调一致,同心协力,一致抗战;激励人们前进;坚强的决心和英雄气概;轮唱效果:此起彼伏,一浪推一浪,前赴后继。间奏效果:使情绪升华,进一步渲染气氛、刻画形象,并为最后的合唱做好了转调准备。 合唱效果:各种力量汇集起来,奔赴战场,坚决抗战。凸显中国人民誓将侵略者消灭干净的坚强决心。曲作者冼星海,作曲家,创作了大量战斗性群众歌曲,如《救国军歌》、《在太行山上》、《黄河大合唱》和《到敌人后方去》等。被誉为“人民音乐家”。黄河是中华民族的象征,他养育了我们中国13亿人民。我们青岛人现在每天喝的就是黄河的水,我们的母亲河,哺育了我们在座的每一位同学。过去的人们用自己的鲜血保卫者我们的母亲河,现在的我们更应该努力学习,为将来建设我们的祖国而奉献自己的力量,做一名无愧的炎黄子孙! 视听回答:……思考回答… 回答…… 回答…… 回答…… 聆听…… 思考回答… 聆听、感受、思考…… 讨论回答…学生了解作曲者的生平简介学生一起总结 运用音乐影像引入,引发兴趣 与自然科学知识相结合 测试学生对音乐影像的感悟,为欣赏《保卫黄河》做好感情铺垫。用历史与社会学科知识和歌曲创作背景进一步引发学生欣赏音乐的兴趣

有望于培养学生自主独立的查询资料和综合信息的能力分析乐曲并感受风格及体验音乐情绪、知道乐曲中表现了怎么样的思想感情。 总结本节课内容

七、板书设计:

多媒体教学

八、教学反思

第2周 本学期第2课时 主备人:刘杰 时间: 审批人:

同课章节目录