人教版高三历史三轮热点专题复习课件:实现中华民族伟大复兴

文档属性

| 名称 | 人教版高三历史三轮热点专题复习课件:实现中华民族伟大复兴 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 423.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | |||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-05-31 21:47:31 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。实现中华民族伟大复兴——中国近现代史的主题 实现中国梦必须走中国道路。这就是中国特色社会

主义道路。这条道路来之不易,它是在改革开放30多年

的伟大实践中走出来的,是在中华人民共和国成立60多

年的持续探索中走出来的,是在对近代以来170多年中

华民族发展历程的深刻总结中走出来的,是在对中华民

族5000多年悠久文明的传承中走出来的,具有深厚的历

史渊源和广泛的现实基础。中华民族是具有非凡创造力

的民族,我们创造了伟大的中华文明,我们也能够继续

拓展和走好适合中国国情的发展道路。全国各族人民一

定要增强对中国特色社会主义的理论自信、道路自信、

制度自信,坚定不移沿着正确的中国道路奋勇前进。习近平在十二届全国人大一次会议闭幕式上的讲话背景链接一、确定复习重点的依据1、《考试说明》规定的“考试范围”和试卷试题分值分布

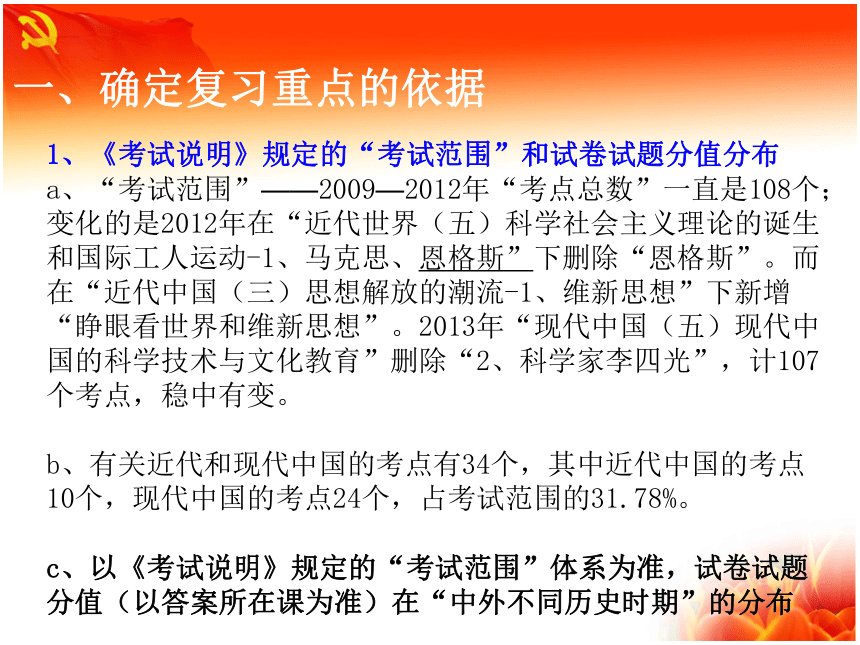

a、“考试范围”——2009—2012年“考点总数”一直是108个;变化的是2012年在“近代世界(五)科学社会主义理论的诞生和国际工人运动-1、马克思、恩格斯”下删除“恩格斯”。而在“近代中国(三)思想解放的潮流-1、维新思想”下新增“睁眼看世界和维新思想”。2013年“现代中国(五)现代中国的科学技术与文化教育”删除“2、科学家李四光”,计107个考点,稳中有变。

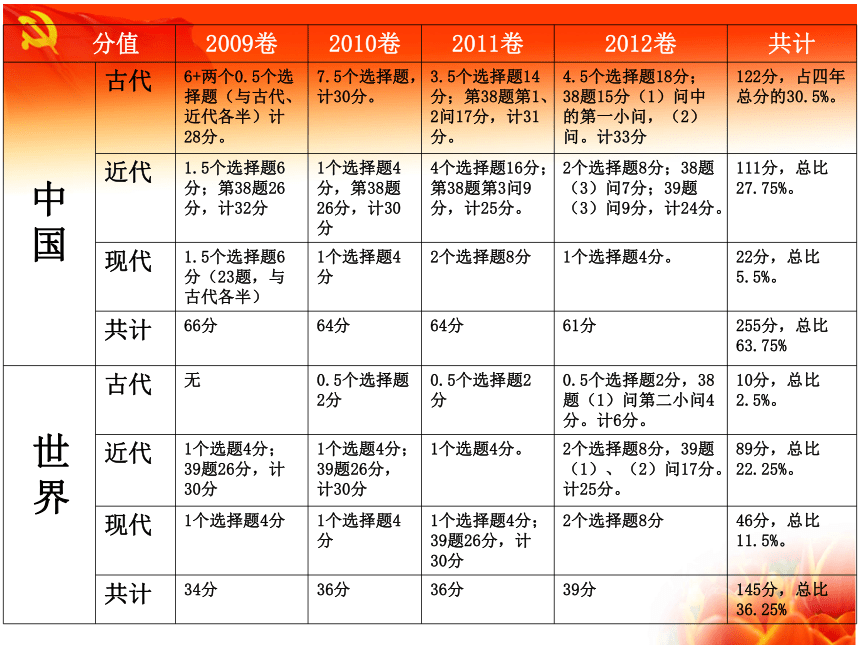

b、有关近代和现代中国的考点有34个,其中近代中国的考点10个,现代中国的考点24个,占考试范围的31.78%。c、以《考试说明》规定的“考试范围”体系为准,试卷试题分值(以答案所在课为准)在“中外不同历史时期”的分布世

界

第一、前四年,“近代中国”考分出现下滑趋势,但仍在高位,2009-2012年在文综试卷中的分值是32分、30分、25分和24分,四年的分值占总分(400分)的27.75%。所以必须继续关注这块内容。

第二、“现代中国”在《考试说明》中共有六大板块,计24个考点,就考点而言,“现代中国”部分占“中国历史”的45.45%,占全部考点的23.15%;而就考分而言,四年高考只考查了22分,占中国历史部分分值的8.6%,占总分值的5.5%。分值比非常低。

第三、四年“现代中国”考查的全是选择题。

第四、“现代世界”试题分值虽然高于“古代世界”和“现代中国”,但鉴于其有33个考点,占比约30.56%,分值46分,总比11.5%,且2011卷就考查了30分。

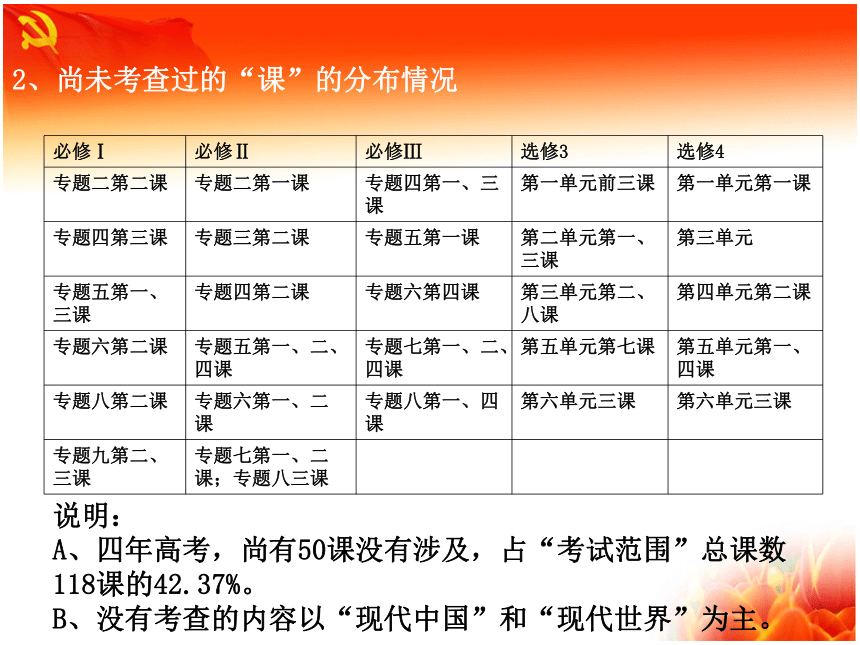

故总体而言,仍可视为来年命题的“潜力区域”。如这次市二测历史试卷中,“现代中国”的分值达到22分。几点说明:2、尚未考查过的“课”的分布情况说明:

A、四年高考,尚有50课没有涉及,占“考试范围”总课数118课的42.37%。

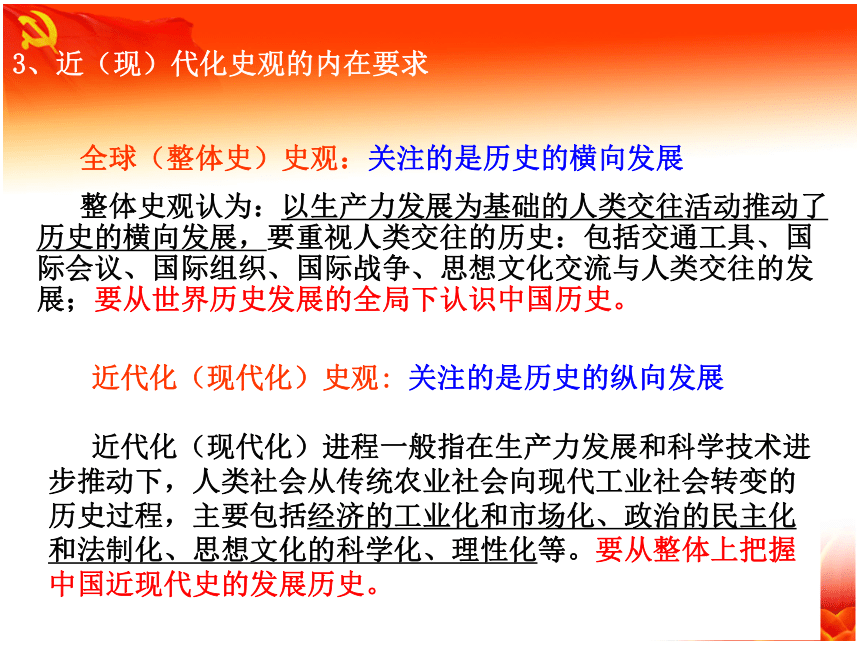

B、没有考查的内容以“现代中国”和“现代世界”为主。3、近(现)代化史观的内在要求 全球(整体史)史观:关注的是历史的横向发展

整体史观认为:以生产力发展为基础的人类交往活动推动了历史的横向发展,要重视人类交往的历史:包括交通工具、国际会议、国际组织、国际战争、思想文化交流与人类交往的发展;要从世界历史发展的全局下认识中国历史。 近代化(现代化)史观: 关注的是历史的纵向发展

近代化(现代化)进程一般指在生产力发展和科学技术进步推动下,人类社会从传统农业社会向现代工业社会转变的历史过程,主要包括经济的工业化和市场化、政治的民主化和法制化、思想文化的科学化、理性化等。要从整体上把握中国近现代史的发展历史。

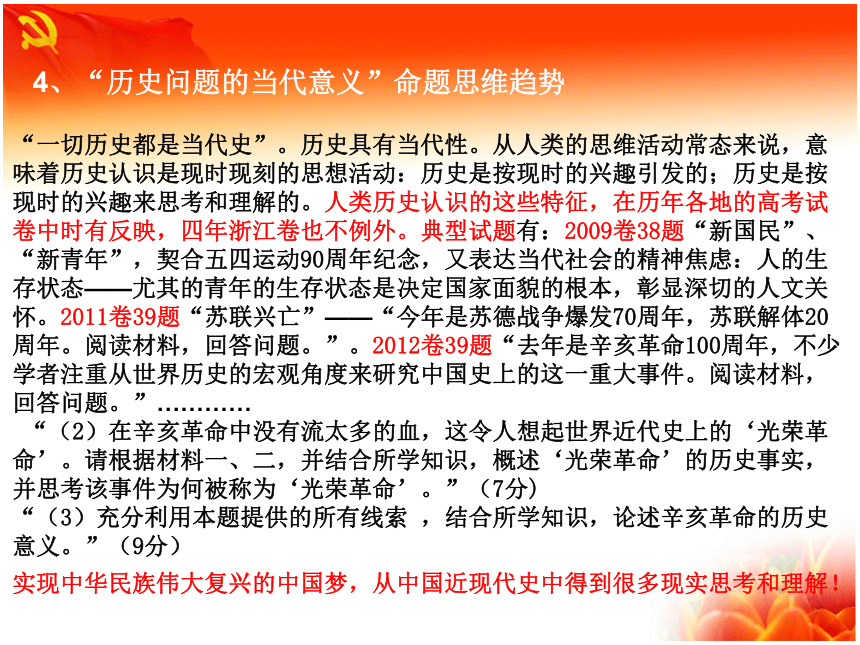

“一切历史都是当代史”。历史具有当代性。从人类的思维活动常态来说,意味着历史认识是现时现刻的思想活动:历史是按现时的兴趣引发的;历史是按现时的兴趣来思考和理解的。人类历史认识的这些特征,在历年各地的高考试卷中时有反映,四年浙江卷也不例外。典型试题有:2009卷38题“新国民”、“新青年”,契合五四运动90周年纪念,又表达当代社会的精神焦虑:人的生存状态——尤其的青年的生存状态是决定国家面貌的根本,彰显深切的人文关怀。2011卷39题“苏联兴亡”——“今年是苏德战争爆发70周年,苏联解体20周年。阅读材料,回答问题。”。2012卷39题“去年是辛亥革命100周年,不少学者注重从世界历史的宏观角度来研究中国史上的这一重大事件。阅读材料,回答问题。”…………

“(2)在辛亥革命中没有流太多的血,这令人想起世界近代史上的‘光荣革命’。请根据材料一、二,并结合所学知识,概述‘光荣革命’的历史事实,并思考该事件为何被称为‘光荣革命’。”(7分)

“(3)充分利用本题提供的所有线索 ,结合所学知识,论述辛亥革命的历史意义。”(9分) 4、“历史问题的当代意义”命题思维趋势实现中华民族伟大复兴的中国梦,从中国近现代史中得到很多现实思考和理解!二、基本思路的设计和做法(二)纵向展开,构建通史体系,宏观掌握中国近现

代历史的发展线索。(一)横向展开,从“世界历史”发展的全局下认识“中国近现代历史”。(三)微观落实,狠抓基础知识和基本能力,加深历

史知识的理解和加强历史思维的培养。(一)横向展开,从“世界历史”发展的全局下认识“中国近现代历史”。世界: (1)资本主义制度在世界范围内确立起来,资本主义发展成为时代主流。 (2)西方资本主义国家经历了两次工业革命,对外侵略扩张,争夺殖民地与市场。

(3)西方资本主义国家经历了文艺复兴和启蒙运动,资产阶级思想文化迅速发展。

中国: (1)中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,中国民族危机加重。 (2)西方资本主义先进生产方式和思想文化传入中国,加速了中国社会落后的经济、政治、思想文化的解体。1、近代中国人民抗争探索之路的世界和中国(1840-1949)2、“现代中国”实现民族复兴之路探索的世界和中国1、经济:

A、从美国主导的资本主义世界经济体系的形成到西方世界经济“三强并立”,资本主义世界的经济(生产力和生产关系)整体上有了新的巨大的发展,同时伴随着周期性的经济危机。

B、苏联斯大林模式的弊端日益暴露,严重制约苏联经济和社会发展,苏联改革失败,国家解体。俄罗斯逐渐走上复兴之路。

C、以中国为代表的一些发展中国家逐渐走上经济腾飞之路,正在改变着几个世纪以来以欧美(日)主导的国际经济格局,并影响到国际政治格局的变化。

D、经济全球化(包含区域经济集团化)持续发展,但问题重重。

E、“发展”问题越来越重要,国际经济旧秩序有待调整。

F、第三次科技革命:从原子能、宇航到信息技术持续至今,深刻影响人类历史进程。

2、政治:

A、国际格局发生两次重大变动:美苏两极格局(全球范围内的冷战对峙)的形成、发展和瓦解;多极化趋势的出现和加强,所谓“一超多强”。

B、二战结束至今,没有发生新的世界大战,从总体看,和平趋势得到加强,“和平与发展”成为20世纪后半期全球性战略主题:联合国的诞生及活动;世界人民的反战运动;当今世界的两大战略性主题。

C、在世界整体和平的大局下,世界并不太平,二战结束至今,世界各地发生了许多局部性战争,有些地区性问题至今仍然错综复杂(如中东问题、朝鲜半岛问题等)。

3、文化:世界各民族文化之间的融合交流和与时具进

4、全球性问题及对策:世界在19世纪末20世纪初连成整体;经济全球化发展及伴生的种种全球性问题。对策:可持续发展战略和科学发展观 世界:中国:1、共和国初期(1949—1956),新中国刚成立,在各领域奠基;受苏联影响。

2、十年探索(1956—1966)成就突出,问题严重,在曲折中发展

3、文革十年(1966—1976)内乱;有抗争有努力

4、改革开放新时期(1978底—现今)综合国力提升,国际影响力增强(二)纵向展开,构建通史体系,宏观掌握中国近现

代历史的发展线索。1、近代中国人民抗争探索之路的主题及历史分期:

(1)轰出中世纪的彷徨(两次鸦片战争:1840—19C60、70S)

(2)民族危机的加剧(19世纪中期)

(3)世纪之交的震荡(19C末—20C初)

(4)近代化的新曙光 (五四与中共成立之初:1919—1923)

(5)兄弟联手打倒列强,除军阀(大革命时期:1924—1927)

(6)兄弟反目,外族侵入 (土地革命时期:1927—1937)

(7)“筑成中华民族的血肉长城”(抗日战争:1937—1945)

(8)“一切反动派都是纸老虎”(解放战争:1945—1949)

中国在人类社会发展史上曾经长期处于领先地位,但进

入近代以后,逐渐落伍了。1840年以后,由于西方列强的入

侵和满清王朝的腐朽,中国一步步沦为半殖民地半封建社会。

在绝境中猛醒、在苦难中奋起的中华民族,为民族大义

所激奋,日益紧密地凝聚在民族复兴的伟大旗帜下,中华民

族向前、向上的生命力日益强劲地迸发出来。为了改变国家

和民族的命运,近代前期一批又一批仁人志士进行了艰辛努

力和不懈探索。然而,从太平天国到洋务运动,从戊戌变法

到辛亥革命,都没有完成救亡图存的历史使命。虽然实践证

明,不触动封建根基的自强运动、旧式的农民起义、资产阶

级革命派领导的民主革命,都无法改变中国的命运。但是,

这些努力和探索就是近代前期中国人民找寻民族独立富强之

路的起步。整体感知主干知识梳理: 正当中国人民不断失败又重新奋起之时,十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义。1919年爆发了“五四”运动,无产阶级登上了历史舞台,中国

进入了新民主主义革命时期(近代后期)。1921年,中国共产党应运而生。中国共产党自诞生之日起,就自觉肩负起实现中华民族伟大复兴的神圣使命,团结带领全国各族人民完成了民族独立和人民解放的历史任务。

整体感知整体感知 新中国成立之后,中国共产党又带领人民实现了从新民主主义到社会主义的过渡,开始了在社会主义道路上实现中华民族伟大复兴的历史征程。2、现代中国人民探索和建设之路的主题和历史分期(1)新中国成立政权的巩固和社会主义制度的确立

(1949—1956 共和国初期)

(2)社会主义建设道路的探索(1956—1966 十年探

索时期)

(3)社会主义建设道路的挫折(1966—1976 文革十

年)

*社会主义建设的徘徊时期(1977—1978)

(4)中国特色社会主义道路的开辟(1978年底十一届

三中全会—现今 改革开放新时期) 实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神。这种精神是凝心聚力的兴国之魂、强国之魄。爱国主义始终是把中华民族坚强团结在一起的精神力量,改革创新始终是鞭策我们在改革开放中与时俱进的精神力量。全国各族人民一定要弘扬伟大的民族精神和时代精神,不断增强团结一心的精神纽带、自强不息的精神动力,永远朝气蓬勃迈向未来。整体感知主干知识梳理:(三)微观落实,狠抓基础知识和基本能力,加深历

史知识的理解和加强历史思维的培养。1、从“教师为本”到“学生为本”

问题:

基础知识落实不佳;

提炼信息能力不强;

科学思维尚未到位;

语言组织表达不清。 对策:

训练“审题”;

分析“思路”;

防止“误区”;

拓展“理论”;

重视“规范”。“观点评析题”基本思路:

第一步:提炼观点,此处注意要精确地解读观点。

第二步:将观点结合客观史实和历史辩证唯物主义进行分析,判断。

答题一般结构:?

首先:亮观点——有道理;没道理;

第二:分析该观点:为什么正确或错误;正确在什么

地方,或错误在哪里。出错的原因(出发点、立场)

危害。

第三、摆观点:正确的认识、解决办法;

第四、总结语(简洁,一两句话收尾)。 举例说明:(1)分析“思路”:(2)拓展“理论”:教会学生用历史唯物主义、辨证唯物主义观点分析问题。

如:历史唯物主义观点

生产力决定生产关系,生产关系对生产力有反作用。

经济基础决定上层建筑。

社会存在决定社会意识,社会意识反映社会存在,社会意识对社会存在有反作用。

生产力是人类社会发展的根本动力。

人民群众创造历史及个人(英雄人物)的作用。如:辨证唯物主义观点

①原因与结果 ②现象与本质

③必然性和偶然性。 ④内容与形式

⑤主要矛盾和次要矛盾 ⑥可能性和现实性2.从“以本为本”到“整合教材”

问题:命题特点

(1)“脱”教材

(2)“拓”教材

(3)“托”教材

对策:复习方法

(1)点透

(2)线通

(3)面全举例说明面全:

打通脉络,结合史观,

变换视角;拓宽视野。 (文明史观、全球史观、现代化史观、社会史观和革命史观 等。)(1)革命史观范式:

孙中山是伟大的爱国者,是中国民主革命的伟大先行者。孙中山在中国近代第一个响亮地喊出了“振兴中华”的口号,创建了中国近代第一个全国统一的资产阶级革命革命政党——中国同盟会,领导的辛亥革命是一次“比较完全意义”的资产阶级民主革命。辛亥革命后,他又领导了反对北洋军阀统治的二次革命、护国运动、讨逆运动、护法运动、第二次护法运动等一系列革命斗争。晚年他与中国共产党合作,掀起新的国民革命运动。(2)文明史观范式:

孙中山是中国现代文明的杰出建设者。孙中山领导的辛亥革命

是促进中国从传统文明向现代文明转轨的枢纽。结束封建帝制,

建立民主共和制,这一划时代意义的制度创新,推动了中国政

治文明的发展。南京临时政府实施的教育改革和移风易俗改革,

有利于国民自由、平等文明意识的养成,有利于国民民主自由

精神的塑造,推动了中国精神文明的发展。(3)整体世界史观范式:

孙中山是近代“亚洲觉醒”的先驱,是影响亚洲和世界发

展的政治家。孙中山汲取中西方思想文化的精华,并根据中

国国情的变化,与时俱进,提出和发展了三民主义。他领导

的辛亥革命对近代亚洲各国被压迫民族的解放运动,产生了

比较广泛的影响,特别是对越南、印度尼西亚等国反对殖民

主义的斗争起了推动作用。辛亥革命是“亚洲觉醒”和世界资

产阶级革命的重要组成部分。(4)现代化史范式:

孙中山是中国现代化运动的光辉先驱。创立三民主义,引领中国实现了第一次划时代的历史巨变。辛亥革命推翻了统治中国两千多年的君主制度,创建了资产阶级民主共和国——中华民国,颁布了资产阶级民主宪法——《中华民国临时约法》,是中国政治民主化历程中的一座里程碑。辛亥革命为中国资本主义的发展扫除了一些障碍,创造了有利条件,民族工业出现了“短暂的春天”,促进了中国的经济现代化。晚年他又顺应时代潮流,实行“联俄、联共、扶助农工”三大政策,把旧三民主义发展成新三民主义,标志着他对中国现代化道路(模式)的探索提高到了新的水平。(5)社会(生活)史观范式:

孙中山是中国倡导和践行现代文明生活方式的先驱。青年孙中山从他断发易服,走上反清革命道路开始,就积极倡导适应近代工业文明的生活方式和思想观念。辛亥革命使民主共和观念深入人心,重要途径之一就是民国初年一系列移风易俗的社会变革措施,如民国政府革除结辫陋习和发起不缠足运动,又如民国政府仿照西方各国,颁布男女礼服形制,再如民国政府宣布废除跪拜、作揖等礼节,代之以鞠躬、握手等,使中国人的生活方式、思想方式乃至婚姻方式及形制都开始发生了深刻变化。3. 从“求全求细”到“求热求新”兼顾“求冷”

热:适度关注社会热点,考试热点。

新:新材料、新角度、新题型。

冷:如“现代中国”和与之相关的世界背景和影

响。 4、从走出“近代中国”到“走向世界”从近代中国学习苏俄的革命道路到开辟出中国特色的革命

道路,中国人民站起来了!

从照搬苏联斯大林模式到探索社会主义建设道路,中国屹

立在世界东方!

从走出“文革十年”到开辟有中国特色的社会主义建设新道

路,中国人民富起来了!

从邓小平理论到“三个代表”重要思想和科学发展观,中国

人民强起来了!

举例:苏联道路、中国道路、克林顿“第三条道路”的比较私有为主兼有国营扶植高新技术产业“宏观调控,微观自主”结论一:现代化道路是多样的,其成功与否关键是其是否适合全国国情

结论二:只有不断调整和创新才能保持经济发展的活力循序渐进+科学安排>高强度复习+加班加点。

腾出时间休息+研究>无休止的讲课+命题+说教。

学法导引+思维训练>知识背诵+做题+考试。

备课组+教研室+全市高三老师>一个人的战斗。分享感悟结束语 梦想是激励人们发奋前行的精神动力。当一种梦想能够将整个民族的期盼与追求都凝聚起来的时候,这种梦想就有了共同愿景的深刻内涵,就有了动员全民族为之坚毅持守、慷慨趋赴的强大感召力。实现中华民族伟大复兴,是全体中华儿女的伟大梦想和共同愿望,也是中国近现代史的主题。 面对浩浩荡荡的时代潮流,面对人民群众过上更好生活

的殷切期待,我们不能有丝毫自满,不能有丝毫懈怠,必须

再接再厉、一往无前,继续把中国特色社会主义事业推向前

进,继续为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。欢迎指导 谢谢!

主义道路。这条道路来之不易,它是在改革开放30多年

的伟大实践中走出来的,是在中华人民共和国成立60多

年的持续探索中走出来的,是在对近代以来170多年中

华民族发展历程的深刻总结中走出来的,是在对中华民

族5000多年悠久文明的传承中走出来的,具有深厚的历

史渊源和广泛的现实基础。中华民族是具有非凡创造力

的民族,我们创造了伟大的中华文明,我们也能够继续

拓展和走好适合中国国情的发展道路。全国各族人民一

定要增强对中国特色社会主义的理论自信、道路自信、

制度自信,坚定不移沿着正确的中国道路奋勇前进。习近平在十二届全国人大一次会议闭幕式上的讲话背景链接一、确定复习重点的依据1、《考试说明》规定的“考试范围”和试卷试题分值分布

a、“考试范围”——2009—2012年“考点总数”一直是108个;变化的是2012年在“近代世界(五)科学社会主义理论的诞生和国际工人运动-1、马克思、恩格斯”下删除“恩格斯”。而在“近代中国(三)思想解放的潮流-1、维新思想”下新增“睁眼看世界和维新思想”。2013年“现代中国(五)现代中国的科学技术与文化教育”删除“2、科学家李四光”,计107个考点,稳中有变。

b、有关近代和现代中国的考点有34个,其中近代中国的考点10个,现代中国的考点24个,占考试范围的31.78%。c、以《考试说明》规定的“考试范围”体系为准,试卷试题分值(以答案所在课为准)在“中外不同历史时期”的分布世

界

第一、前四年,“近代中国”考分出现下滑趋势,但仍在高位,2009-2012年在文综试卷中的分值是32分、30分、25分和24分,四年的分值占总分(400分)的27.75%。所以必须继续关注这块内容。

第二、“现代中国”在《考试说明》中共有六大板块,计24个考点,就考点而言,“现代中国”部分占“中国历史”的45.45%,占全部考点的23.15%;而就考分而言,四年高考只考查了22分,占中国历史部分分值的8.6%,占总分值的5.5%。分值比非常低。

第三、四年“现代中国”考查的全是选择题。

第四、“现代世界”试题分值虽然高于“古代世界”和“现代中国”,但鉴于其有33个考点,占比约30.56%,分值46分,总比11.5%,且2011卷就考查了30分。

故总体而言,仍可视为来年命题的“潜力区域”。如这次市二测历史试卷中,“现代中国”的分值达到22分。几点说明:2、尚未考查过的“课”的分布情况说明:

A、四年高考,尚有50课没有涉及,占“考试范围”总课数118课的42.37%。

B、没有考查的内容以“现代中国”和“现代世界”为主。3、近(现)代化史观的内在要求 全球(整体史)史观:关注的是历史的横向发展

整体史观认为:以生产力发展为基础的人类交往活动推动了历史的横向发展,要重视人类交往的历史:包括交通工具、国际会议、国际组织、国际战争、思想文化交流与人类交往的发展;要从世界历史发展的全局下认识中国历史。 近代化(现代化)史观: 关注的是历史的纵向发展

近代化(现代化)进程一般指在生产力发展和科学技术进步推动下,人类社会从传统农业社会向现代工业社会转变的历史过程,主要包括经济的工业化和市场化、政治的民主化和法制化、思想文化的科学化、理性化等。要从整体上把握中国近现代史的发展历史。

“一切历史都是当代史”。历史具有当代性。从人类的思维活动常态来说,意味着历史认识是现时现刻的思想活动:历史是按现时的兴趣引发的;历史是按现时的兴趣来思考和理解的。人类历史认识的这些特征,在历年各地的高考试卷中时有反映,四年浙江卷也不例外。典型试题有:2009卷38题“新国民”、“新青年”,契合五四运动90周年纪念,又表达当代社会的精神焦虑:人的生存状态——尤其的青年的生存状态是决定国家面貌的根本,彰显深切的人文关怀。2011卷39题“苏联兴亡”——“今年是苏德战争爆发70周年,苏联解体20周年。阅读材料,回答问题。”。2012卷39题“去年是辛亥革命100周年,不少学者注重从世界历史的宏观角度来研究中国史上的这一重大事件。阅读材料,回答问题。”…………

“(2)在辛亥革命中没有流太多的血,这令人想起世界近代史上的‘光荣革命’。请根据材料一、二,并结合所学知识,概述‘光荣革命’的历史事实,并思考该事件为何被称为‘光荣革命’。”(7分)

“(3)充分利用本题提供的所有线索 ,结合所学知识,论述辛亥革命的历史意义。”(9分) 4、“历史问题的当代意义”命题思维趋势实现中华民族伟大复兴的中国梦,从中国近现代史中得到很多现实思考和理解!二、基本思路的设计和做法(二)纵向展开,构建通史体系,宏观掌握中国近现

代历史的发展线索。(一)横向展开,从“世界历史”发展的全局下认识“中国近现代历史”。(三)微观落实,狠抓基础知识和基本能力,加深历

史知识的理解和加强历史思维的培养。(一)横向展开,从“世界历史”发展的全局下认识“中国近现代历史”。世界: (1)资本主义制度在世界范围内确立起来,资本主义发展成为时代主流。 (2)西方资本主义国家经历了两次工业革命,对外侵略扩张,争夺殖民地与市场。

(3)西方资本主义国家经历了文艺复兴和启蒙运动,资产阶级思想文化迅速发展。

中国: (1)中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,中国民族危机加重。 (2)西方资本主义先进生产方式和思想文化传入中国,加速了中国社会落后的经济、政治、思想文化的解体。1、近代中国人民抗争探索之路的世界和中国(1840-1949)2、“现代中国”实现民族复兴之路探索的世界和中国1、经济:

A、从美国主导的资本主义世界经济体系的形成到西方世界经济“三强并立”,资本主义世界的经济(生产力和生产关系)整体上有了新的巨大的发展,同时伴随着周期性的经济危机。

B、苏联斯大林模式的弊端日益暴露,严重制约苏联经济和社会发展,苏联改革失败,国家解体。俄罗斯逐渐走上复兴之路。

C、以中国为代表的一些发展中国家逐渐走上经济腾飞之路,正在改变着几个世纪以来以欧美(日)主导的国际经济格局,并影响到国际政治格局的变化。

D、经济全球化(包含区域经济集团化)持续发展,但问题重重。

E、“发展”问题越来越重要,国际经济旧秩序有待调整。

F、第三次科技革命:从原子能、宇航到信息技术持续至今,深刻影响人类历史进程。

2、政治:

A、国际格局发生两次重大变动:美苏两极格局(全球范围内的冷战对峙)的形成、发展和瓦解;多极化趋势的出现和加强,所谓“一超多强”。

B、二战结束至今,没有发生新的世界大战,从总体看,和平趋势得到加强,“和平与发展”成为20世纪后半期全球性战略主题:联合国的诞生及活动;世界人民的反战运动;当今世界的两大战略性主题。

C、在世界整体和平的大局下,世界并不太平,二战结束至今,世界各地发生了许多局部性战争,有些地区性问题至今仍然错综复杂(如中东问题、朝鲜半岛问题等)。

3、文化:世界各民族文化之间的融合交流和与时具进

4、全球性问题及对策:世界在19世纪末20世纪初连成整体;经济全球化发展及伴生的种种全球性问题。对策:可持续发展战略和科学发展观 世界:中国:1、共和国初期(1949—1956),新中国刚成立,在各领域奠基;受苏联影响。

2、十年探索(1956—1966)成就突出,问题严重,在曲折中发展

3、文革十年(1966—1976)内乱;有抗争有努力

4、改革开放新时期(1978底—现今)综合国力提升,国际影响力增强(二)纵向展开,构建通史体系,宏观掌握中国近现

代历史的发展线索。1、近代中国人民抗争探索之路的主题及历史分期:

(1)轰出中世纪的彷徨(两次鸦片战争:1840—19C60、70S)

(2)民族危机的加剧(19世纪中期)

(3)世纪之交的震荡(19C末—20C初)

(4)近代化的新曙光 (五四与中共成立之初:1919—1923)

(5)兄弟联手打倒列强,除军阀(大革命时期:1924—1927)

(6)兄弟反目,外族侵入 (土地革命时期:1927—1937)

(7)“筑成中华民族的血肉长城”(抗日战争:1937—1945)

(8)“一切反动派都是纸老虎”(解放战争:1945—1949)

中国在人类社会发展史上曾经长期处于领先地位,但进

入近代以后,逐渐落伍了。1840年以后,由于西方列强的入

侵和满清王朝的腐朽,中国一步步沦为半殖民地半封建社会。

在绝境中猛醒、在苦难中奋起的中华民族,为民族大义

所激奋,日益紧密地凝聚在民族复兴的伟大旗帜下,中华民

族向前、向上的生命力日益强劲地迸发出来。为了改变国家

和民族的命运,近代前期一批又一批仁人志士进行了艰辛努

力和不懈探索。然而,从太平天国到洋务运动,从戊戌变法

到辛亥革命,都没有完成救亡图存的历史使命。虽然实践证

明,不触动封建根基的自强运动、旧式的农民起义、资产阶

级革命派领导的民主革命,都无法改变中国的命运。但是,

这些努力和探索就是近代前期中国人民找寻民族独立富强之

路的起步。整体感知主干知识梳理: 正当中国人民不断失败又重新奋起之时,十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义。1919年爆发了“五四”运动,无产阶级登上了历史舞台,中国

进入了新民主主义革命时期(近代后期)。1921年,中国共产党应运而生。中国共产党自诞生之日起,就自觉肩负起实现中华民族伟大复兴的神圣使命,团结带领全国各族人民完成了民族独立和人民解放的历史任务。

整体感知整体感知 新中国成立之后,中国共产党又带领人民实现了从新民主主义到社会主义的过渡,开始了在社会主义道路上实现中华民族伟大复兴的历史征程。2、现代中国人民探索和建设之路的主题和历史分期(1)新中国成立政权的巩固和社会主义制度的确立

(1949—1956 共和国初期)

(2)社会主义建设道路的探索(1956—1966 十年探

索时期)

(3)社会主义建设道路的挫折(1966—1976 文革十

年)

*社会主义建设的徘徊时期(1977—1978)

(4)中国特色社会主义道路的开辟(1978年底十一届

三中全会—现今 改革开放新时期) 实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神。这种精神是凝心聚力的兴国之魂、强国之魄。爱国主义始终是把中华民族坚强团结在一起的精神力量,改革创新始终是鞭策我们在改革开放中与时俱进的精神力量。全国各族人民一定要弘扬伟大的民族精神和时代精神,不断增强团结一心的精神纽带、自强不息的精神动力,永远朝气蓬勃迈向未来。整体感知主干知识梳理:(三)微观落实,狠抓基础知识和基本能力,加深历

史知识的理解和加强历史思维的培养。1、从“教师为本”到“学生为本”

问题:

基础知识落实不佳;

提炼信息能力不强;

科学思维尚未到位;

语言组织表达不清。 对策:

训练“审题”;

分析“思路”;

防止“误区”;

拓展“理论”;

重视“规范”。“观点评析题”基本思路:

第一步:提炼观点,此处注意要精确地解读观点。

第二步:将观点结合客观史实和历史辩证唯物主义进行分析,判断。

答题一般结构:?

首先:亮观点——有道理;没道理;

第二:分析该观点:为什么正确或错误;正确在什么

地方,或错误在哪里。出错的原因(出发点、立场)

危害。

第三、摆观点:正确的认识、解决办法;

第四、总结语(简洁,一两句话收尾)。 举例说明:(1)分析“思路”:(2)拓展“理论”:教会学生用历史唯物主义、辨证唯物主义观点分析问题。

如:历史唯物主义观点

生产力决定生产关系,生产关系对生产力有反作用。

经济基础决定上层建筑。

社会存在决定社会意识,社会意识反映社会存在,社会意识对社会存在有反作用。

生产力是人类社会发展的根本动力。

人民群众创造历史及个人(英雄人物)的作用。如:辨证唯物主义观点

①原因与结果 ②现象与本质

③必然性和偶然性。 ④内容与形式

⑤主要矛盾和次要矛盾 ⑥可能性和现实性2.从“以本为本”到“整合教材”

问题:命题特点

(1)“脱”教材

(2)“拓”教材

(3)“托”教材

对策:复习方法

(1)点透

(2)线通

(3)面全举例说明面全:

打通脉络,结合史观,

变换视角;拓宽视野。 (文明史观、全球史观、现代化史观、社会史观和革命史观 等。)(1)革命史观范式:

孙中山是伟大的爱国者,是中国民主革命的伟大先行者。孙中山在中国近代第一个响亮地喊出了“振兴中华”的口号,创建了中国近代第一个全国统一的资产阶级革命革命政党——中国同盟会,领导的辛亥革命是一次“比较完全意义”的资产阶级民主革命。辛亥革命后,他又领导了反对北洋军阀统治的二次革命、护国运动、讨逆运动、护法运动、第二次护法运动等一系列革命斗争。晚年他与中国共产党合作,掀起新的国民革命运动。(2)文明史观范式:

孙中山是中国现代文明的杰出建设者。孙中山领导的辛亥革命

是促进中国从传统文明向现代文明转轨的枢纽。结束封建帝制,

建立民主共和制,这一划时代意义的制度创新,推动了中国政

治文明的发展。南京临时政府实施的教育改革和移风易俗改革,

有利于国民自由、平等文明意识的养成,有利于国民民主自由

精神的塑造,推动了中国精神文明的发展。(3)整体世界史观范式:

孙中山是近代“亚洲觉醒”的先驱,是影响亚洲和世界发

展的政治家。孙中山汲取中西方思想文化的精华,并根据中

国国情的变化,与时俱进,提出和发展了三民主义。他领导

的辛亥革命对近代亚洲各国被压迫民族的解放运动,产生了

比较广泛的影响,特别是对越南、印度尼西亚等国反对殖民

主义的斗争起了推动作用。辛亥革命是“亚洲觉醒”和世界资

产阶级革命的重要组成部分。(4)现代化史范式:

孙中山是中国现代化运动的光辉先驱。创立三民主义,引领中国实现了第一次划时代的历史巨变。辛亥革命推翻了统治中国两千多年的君主制度,创建了资产阶级民主共和国——中华民国,颁布了资产阶级民主宪法——《中华民国临时约法》,是中国政治民主化历程中的一座里程碑。辛亥革命为中国资本主义的发展扫除了一些障碍,创造了有利条件,民族工业出现了“短暂的春天”,促进了中国的经济现代化。晚年他又顺应时代潮流,实行“联俄、联共、扶助农工”三大政策,把旧三民主义发展成新三民主义,标志着他对中国现代化道路(模式)的探索提高到了新的水平。(5)社会(生活)史观范式:

孙中山是中国倡导和践行现代文明生活方式的先驱。青年孙中山从他断发易服,走上反清革命道路开始,就积极倡导适应近代工业文明的生活方式和思想观念。辛亥革命使民主共和观念深入人心,重要途径之一就是民国初年一系列移风易俗的社会变革措施,如民国政府革除结辫陋习和发起不缠足运动,又如民国政府仿照西方各国,颁布男女礼服形制,再如民国政府宣布废除跪拜、作揖等礼节,代之以鞠躬、握手等,使中国人的生活方式、思想方式乃至婚姻方式及形制都开始发生了深刻变化。3. 从“求全求细”到“求热求新”兼顾“求冷”

热:适度关注社会热点,考试热点。

新:新材料、新角度、新题型。

冷:如“现代中国”和与之相关的世界背景和影

响。 4、从走出“近代中国”到“走向世界”从近代中国学习苏俄的革命道路到开辟出中国特色的革命

道路,中国人民站起来了!

从照搬苏联斯大林模式到探索社会主义建设道路,中国屹

立在世界东方!

从走出“文革十年”到开辟有中国特色的社会主义建设新道

路,中国人民富起来了!

从邓小平理论到“三个代表”重要思想和科学发展观,中国

人民强起来了!

举例:苏联道路、中国道路、克林顿“第三条道路”的比较私有为主兼有国营扶植高新技术产业“宏观调控,微观自主”结论一:现代化道路是多样的,其成功与否关键是其是否适合全国国情

结论二:只有不断调整和创新才能保持经济发展的活力循序渐进+科学安排>高强度复习+加班加点。

腾出时间休息+研究>无休止的讲课+命题+说教。

学法导引+思维训练>知识背诵+做题+考试。

备课组+教研室+全市高三老师>一个人的战斗。分享感悟结束语 梦想是激励人们发奋前行的精神动力。当一种梦想能够将整个民族的期盼与追求都凝聚起来的时候,这种梦想就有了共同愿景的深刻内涵,就有了动员全民族为之坚毅持守、慷慨趋赴的强大感召力。实现中华民族伟大复兴,是全体中华儿女的伟大梦想和共同愿望,也是中国近现代史的主题。 面对浩浩荡荡的时代潮流,面对人民群众过上更好生活

的殷切期待,我们不能有丝毫自满,不能有丝毫懈怠,必须

再接再厉、一往无前,继续把中国特色社会主义事业推向前

进,继续为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。欢迎指导 谢谢!

同课章节目录