荷塘月色

图片预览

文档简介

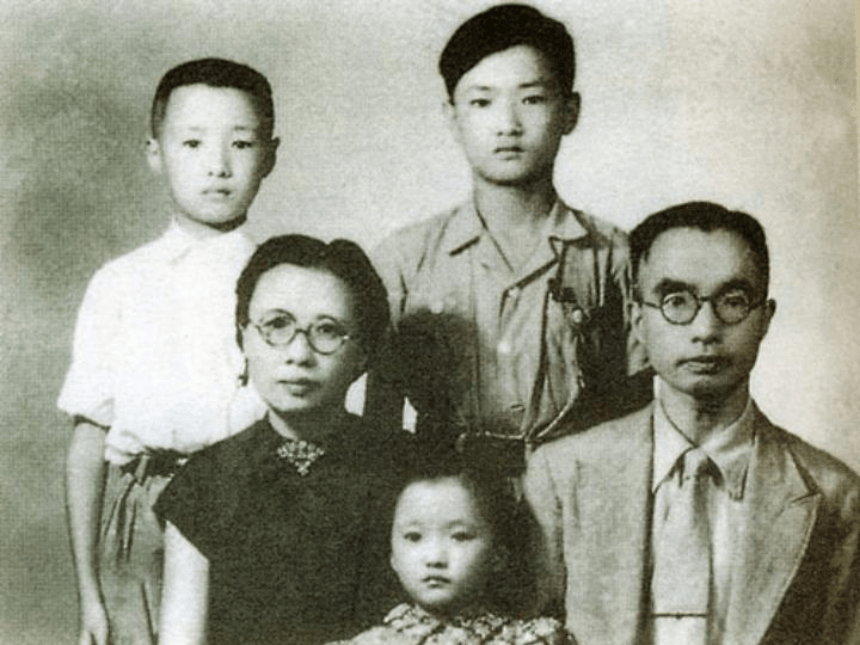

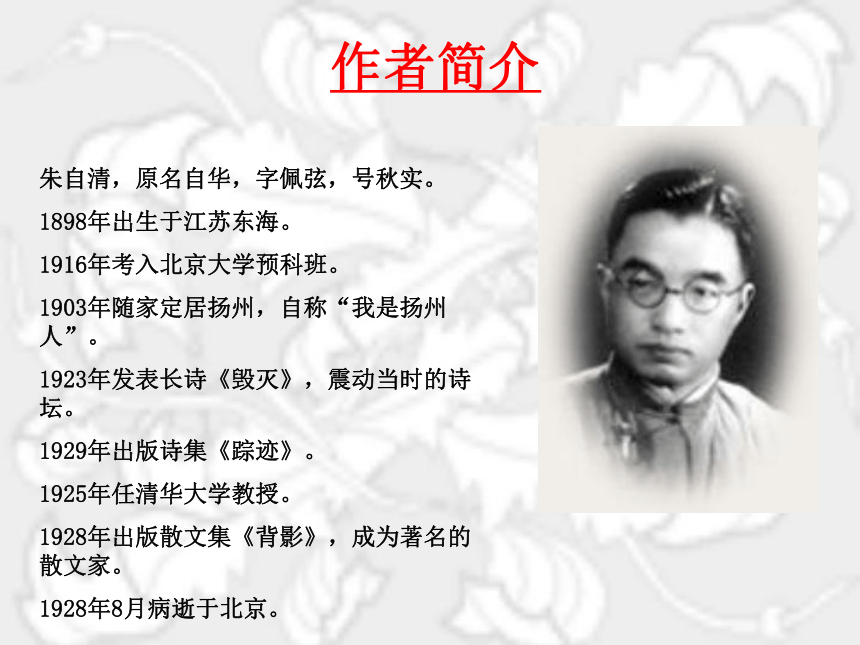

课件66张PPT。朱自清塑像朱自清,原名自华,字佩弦,号秋实。

1898年出生于江苏东海。

1916年考入北京大学预科班。

1903年随家定居扬州,自称“我是扬州人”。

1923年发表长诗《毁灭》,震动当时的诗坛。

1929年出版诗集《踪迹》。

1925年任清华大学教授。

1928年出版散文集《背影》,成为著名的散文家。

1928年8月病逝于北京。作者简介认知目标

熟读课文 积累词语 背诵课文4、5、6段

技能目标

1、课文情景交融的特点及比喻、拟人、通感等修辞手法的运用

2、品味本文清新的语言

3、培养学生鉴赏文学作品的能力

情感目标

理解作品蕴含的思想感情,培养学生的爱国主义情操

教学时数

两课时

第一课时? 总体熟悉课文,理解作品蕴含的思想感情

第二课时 1、 分析文中的景物描写。

2、揣摩文章典雅清丽、准确生动、富有韵味的语言,学习作者运用语言的技巧。???????? 教学目标《荷塘月色》创作背景

《荷塘月色》写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。这一年中国接连发生了“四·一二”和“七·一五”反革命大屠杀,白色恐怖笼罩着中国大地。

朱自清先生是一个在“五四”新文化运动中涌现出来的知识分子,他信奉民主主义,富有正义感和同情心,可又与时代斗争的旋涡保持一定的距离。他只是一个民主型的战士,虽不满现实,可又缺乏信心和勇气去抗争,只能努力使自己暂时忘却现实中的一切,结果又无法忘却。作者这种矛盾的情绪,是一种难以言传的微妙幽深的情绪。但作者还是惟妙惟肖地“言传”了出来。靠什么言传呢?靠写景,传朦胧的淡淡的哀愁与喜悦之情,使我们沉浸在一种苍茫、淡雅、如诗如画、如梦如幻的朦胧美之中。 ①这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了,墙外马路上孩子们的欢笑,已经听不见了;妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫,带上门出去。

②沿着荷塘,是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路;白天也少人走,夜晚更加寂寞。荷塘四面,长着许多树,蓊蓊郁郁的。路的一旁,是些杨柳,和一些不知道名字的树。没有月光的晚上,这路上阴森森的,有些怕人。今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的。

③路上只我一个人,背着手踱着。这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一个世界里。我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。像今晚上,一个人在这苍茫的月下,

什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人。白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处;我且受用这无边的荷香月色好了。

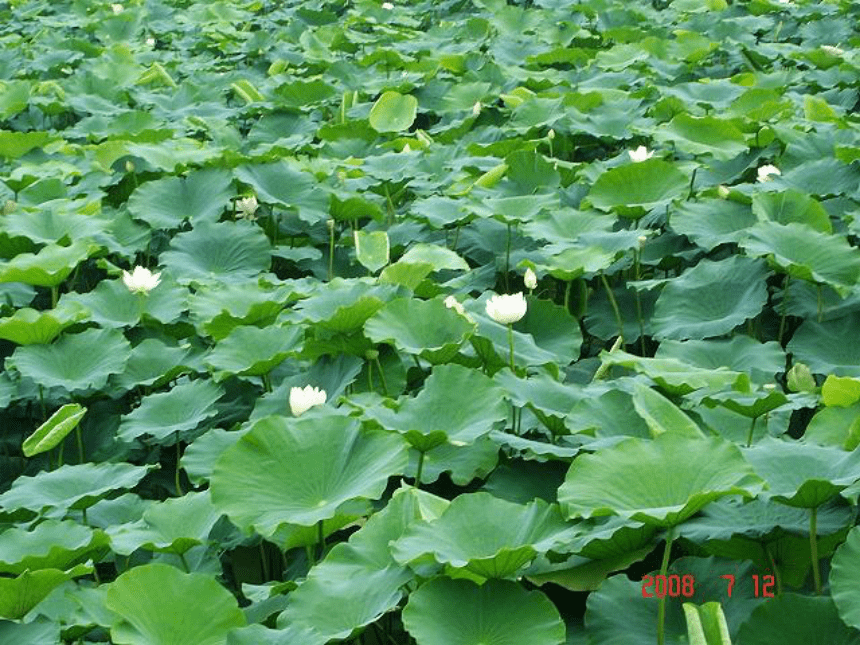

④曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着,有羞涩的打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动 ,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密的挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

⑤月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

⑥荷塘的四面,远远近近,高高低低的都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打彩的,是渴睡人的眼。这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹的是它们的,我什么也没有。

⑦忽然想起采莲的事情来了。采莲是江南的旧俗,似乎很早就有,而六朝时为盛,从诗歌里可以约略知道。采莲的是少年的女子,她们是荡着小船,唱着艳歌去的。采莲人不用说很多,还有看采莲的人。那是一个热闹的季节,也是一个风流的季节。梁元帝《采莲赋》里说得好:

⑧于是妖童媛女,荡舟心许:鹢首徐回,兼传羽杯;棹将移而藻挂,船欲动而萍开。尔其纤腰束素,迁延顾步;夏始春余,叶嫩花初,恐沾裳而浅笑,畏倾船而敛裾。

⑨可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

⑩于是又记起《西洲曲》里的句子:

采莲南塘秋,莲花过人头;低头弄莲子,莲子清如水。

今晚若有采莲人,这儿的莲花也算得“过人头”了;只不见一些流水的影子,是不行的。这令我到底惦着江南了。这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前;轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了。

1927年7月北京清华园 重点字词: 袅娜( ) 霎( )时 独处( )蓊蓊( )郁郁倩( )影 踱( )步脉脉( )薄 ( )薄煤屑( ) 敛裾( ) 曲曲( )折折弥( )望 乘( )凉 酣( )眠斑( )驳nuóshàchǔwěngbānxièjūqūmíhānqiànduómò媛( ) Yuàn:美女;yuán:美好chéngbó柔美的样子形容荷叶相连的样子。古乐府《江南曲》中有“莲叶何田田”的句子。

艳丽的少年和美貌的少女,妖,艳丽。媛,美女。船慢慢地来回摇荡着,双方传递着酒杯。鹢首,古时画鹢于船头,所以把船头叫鹢首。鹢,水鸟。徐,慢慢地。回,转。兼,指双方。羽杯,酒器,雀形,有头尾羽翼。

这里是提衣裳的意思。裾,衣襟袅娜:

田田:

妖童媛女:

鹢首徐回,

兼传羽杯:

敛裾:表现作者内心思绪变化的句子 这几天心里颇不宁静(开篇)。

我也像超出了平常的自己,便觉是个自由的人,我且受用这无边的荷香月色好了(渴求宁静)。

4、5、6段未直接写出作者的心情,但通过作者对荷塘、月色优美景色的描写,可以感受到作者暂时沉浸到了在优美景色中而忘记了烦恼,寻得了片刻的宁静。

但热闹是它们的,我什么也没有(片刻宁静得而复失,过渡极为自然)。

忽然想起采莲的事情来了,这令我到底惦着江南了(心境回到现实)。 小煤屑路荷塘月色荷塘四周荷叶,荷花,荷香, 流水树、山、路灯、蛙、蝉树影家门 “心里颇不宁静”一(1—3)二(4—6)漫步荷塘月色下的荷塘荷塘上的月色荷塘四周月色 夜赏缘起联想

回到现实 荷塘月色图“我且受用这无边的荷香月色好了。”水墨荷叶图光影素淡图蝉唱蛙鼓图“但热闹是他们的,我什么也没有。”三(7—10)课文分析寓情于景,顾名思义,就是指人的思想感情相融于外界的人事景物,达到天人合一,情景交融的境界。

寓情于景: 就是文中画龙点睛、揭示全篇旨趣的关键语句。文眼有时出现在篇首,那么后面必有照应;有时出现在篇末,卒章显志,那么前面必有伏笔;出现在篇中,前有伏笔,后有照应。文眼一般在议论、抒情的语句里。

文眼:例如:“这几天心里颇不宁静。”文眼作用结构上,提纲挈领,总起全文。

内容上,为全文定下了浓重的抒情基调。

清,静:是对客观事物的描写和总结,也是作者的内心感受;

悲凉:本指消极低落的情感,此处用来形容故都之秋的特征,把自然界的客观色彩和内心的主观色彩统一起来了。是全篇的“文眼’,奠定了全篇的感情基调。因为从一开篇,作者就给整篇文章笼上了一层淡淡的哀愁,这是作者对严酷现实的不满和苦闷心情的写照。因此,他“忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。”这说明作者夜游荷塘,目的是使“颇不宁静”的心情宁静下来。(1)“这几天心里颇不宁静”在文中有什么作用? (2)“我且受用这无边的荷香月色好了”表达了怎样的思想感情?暂得片刻自由的作者,心中充满放松感,立刻就沉浸在了荷塘月色中。正是因为心绪宁静,所以作者用心感受着这片脱离于人世的仙界。一是因为独处,一是因为自然,这两样结合在一起,就造成了作者眼中心中独一无二的荷塘。作者怀着自由和轻松的心情,看到的荷塘,荷叶,荷花,荷波,流水无一不美,无一不深情款款,有着美人的身姿,在微风中散发着幽幽清香,在微风中颤动,此情此景,如何不让人陶醉啊!作者对荷塘的描写之细腻,对荷叶,荷花等的体察之深,尤其对荷香的感受和描摹,足可见出作者此时的心情之幽静,而且充满了文人笔下的诗情画意,读者自然也为这样的一种画境所化,如同身在其中了。

(3)“但热闹是它们的,我什么也没有”作者为什么情感发生了变化? 但”字笔锋陡转,蝉蛙的热闹”也不能感染作者,依然难以摆脱绵绵的愁绪,照应了文眼“颇不宁静”。(4)“这令我到底惦着江南了”这句话有什么含义? ????????? “忽然想起采莲的事情来了”这一句承上文宕开一笔,转出新意。文章由此放开去,联想到古代诗词对采莲的描绘,然后再收回到眼前,发出“只不见一些流水的影子,是不行”的缺憾。由此极自然地牵动出“这令我到底惦着江南了”这种思乡的哀愁,这种乡愁正是当时作者苦闷矛盾心情在作者当时苦闷矛盾心情在作品中的投影,表达了作者内心的不平和对光明美好生活的憧憬。这段文字,即景生情,忽远忽近,收放自如。最见疏朗又曲折的功夫。

分析探讨:作者在这一片荷塘月色完全找到了心灵的宁静吗?从哪里可以看出? 没有。首先看“我且受用这无边的荷香月色好了”中的“且”字;再看,当他耳边传来“树上的蝉声和水里的蛙声”时,他便发出了“热闹是他们的,我什么也没有”的感叹;第三,“这到底令我惦着江南了”,一直到“猛一抬头,不觉已是自己的门前”,作者便从梦幻般的“另一世界”回到了依然令人苦闷的现实。这些都能说明,这安宁只是暂时的,因为,现实是很难改变的,因此,作者心灵深处的惆怅是难以排遣的。

总结 由此,我们不难把握作者感情的脉博:在现实中(心里颇不宁静)的作者无法排遣心中的苦闷,因而要寻找感情的寄托。作者才夜游荷塘,去寻找宁静。在自然环境的美丽和理想生活的憧憬中作者找到了宁静,但这是暂时的宁静,当作者回到家门,又回到了现实,心中的烦恼依旧。所以,作者极力描绘了自然的美丽和古代社会的自由快乐,是借以抒发对现实的不满,漫步荷塘是为了排遣在理想与现实的对撞中矛盾的苦闷之情。可概括如下:颇不宁静——淡淡的忧愁——淡淡的喜悦——淡淡的忧愁——思乡愁——不宁静。 怎样理解 “白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。”作者怀着排除烦闷的心情来到荷塘边上,月色淡淡,独步塘岸,似乎进入了“另一个世界”。这个世界里“什么都可以想,什么都可以不想。”作者成了一个“自由的人”。

写得很超脱现实,应该说这是作者内心所渴望而在现实达不到的。越是超脱越是自由,便越显出作者在现实中的苦闷。 修辞手法:通感通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

举例:

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)(嗅觉转为听觉)(视觉转为听觉) 为什么说“泻”“浮”二字点活了月光和雾气呢?可否用“照”替代“泻”,用“漂”替代“浮”呢????月光如流水一般,静静地 在这

一片叶子和花上。薄薄的青雾

起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛

乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

泻泻浮流水泻照“泻”的范围广,与“流水“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得生动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水” 相照应,有点呆板,显得不灵泛。结论

二、作者如何描寫荷塘小路的景物?這樣的描寫表達了什麼?

問題與討論答:

幽僻的路,蓊蓊鬱鬱的樹,淡淡的月光,呈現一片寂靜,以這些描述回應首段受到壓抑之後得到寬解的喜悅。但寂靜之後呢?世界還是不平靜,所以,哀愁依然未去啊!

三、本文第四段作者如何描寫月光下的荷塘?共用了哪些修辭?

問題與討論答:

荷葉:舞女的裙

荷花:粒粒明珠、碧天星星、出浴美人

花香:渺茫歌聲

花浪:閃電顫動

修辭包括:譬喻、擬人、通感

五、本文作者如何描繪月影?

問題與討論答:

月光如流水一般,靜靜地瀉在這一片葉子和花上。薄薄的青霧浮起在荷塘裡。葉子和花彷彿在牛乳中洗過一樣;又像恢?p紗的夢。

六、本文作者描繪景物的順序為何??

問題與討論答:

1.由近到遠

2.由静到動七、說明本課感情發展的脈絡。

問題與討論答:

不寧靜→欲求排遣,淡淡的哀愁→觀荷塘月色,淡淡的喜悅→感慨我什麼也沒有→惦念江南,欲求超脫不得。

從不靜、求靜、得靜到出靜,時而煩惱時而愉悅,最後仍然擺脫不了先前的煩惱。

八、你認為疊字疊詞在本文中功用為何?

問題與討論答:

1.使節奏明快

2.使韻律更為協調

3.表現豐富的音樂美

4.增強藝術表現力

九、「今晚若有採蓮人,這兒的蓮花也算得『過人頭』了;只不見一些流水的影

子,是不行的。這令我到底惦著江南

了。」一句中,作者何以會突然的惦著江南呢?

問題與討論答:

作者借「惦著江南」的思念,發洩對現實不滿與今非昔比的感慨。

荷叶:荷花:荷香:荷波:舞女的裙明珠,星星,美人渺茫的歌声凝碧的波痕比喻巧妙

动静结合

流水:脉脉月下荷塘1.下列何者不屬於譬喻?

(A)樹色一例是陰陰的,乍看像一團煙霧

(B)這時候葉子與花也有一絲的顫動,像閃電般,霎時傳過荷塘的那邊去了

(C)只在小路一旁,漏著幾段空隙,像是特為月光留下的

(D)葉子和花彷彿在牛乳中洗過一樣;又像恢?p紗的夢。

牛刀小試答:(C)2.「正如一粒粒的明珠,又如碧天裡的星星,又如剛出浴的美人」一句用來譬喻:

(A)荷花

(B)荷葉

(C)蓮子

(D)露珠。

牛刀小試答:(A)3.有關「採蓮」,下列何者有誤?

(A)是江南舊俗

(B)唐朝時為盛

(C)通常是少女

(D)她們是蕩著小船,唱著豔歌去的。牛刀小試答:(B)

解析:六朝時為盛。4.以下何者與作者描繪「微風過處」後的景色無關?

(A)微風過後花與葉像閃電一般顫動

(B)微風吹開密密挨著的葉子,才見到葉子底下脈脈的流水

(C)微風吹動的葉,宛然一道凝碧的波痕

(D)微風送來縷縷清香,如遠處高樓上渺茫的歌聲。牛刀小試答:(B)5.與「彌望的是田田的葉子」中「彌」意義相同的是:

(A)「彌」天大謊

(B)欲蓋「彌」彰

(C)「彌」留之際

(D)「彌」補過失。牛刀小試答:(A)月光素淡朦胧月影参差斑驳如流水泻在叶子上流动之美像画在荷叶上倩影之美光影素淡图

荷塘上的月色虚实结合 衬托手法树:远山:小路灯:蝉声蛙声:一团烟雾隐隐约约没精打采热热闹闹蝉唱蛙鼓图

荷塘四周月色采莲赋西洲曲译文江南《采莲赋》的译文:漂亮的少年、美貌的少女,心心相印摇着小船一起采莲去。船儿的船头来回转着,年轻的少年人交杯频递笑把爱情传。桨板轻摇水草紧绊,船头微动浮萍才分开。姑娘身材多窈窕,白绸衫儿束细腰。走走停停,情意绵绵难分割,依依恋恋把头回。春末夏初好季节啊,叶儿正嫩花儿才开。撩水逗乐笑微微,却怕水珠溅身弄湿衣。忽然又觉船儿斜,急忙收起绫罗裙。 返回

这几天心里颇不宁静*今晚却很好虽然月光也还是淡淡的

*像今晚上,一个人在这苍茫的月下,什么都可以像,什么都可以不想,便觉是个自由人。

*白天一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了这时候最热闹的,要数树上的蝉声和水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。可惜我们现在早已无福消受了

这令我到底惦着江南了。颇不宁静

淡淡的喜悦

淡淡的忧伤忧伤不宁静讨 论:从文章中我们能看出作者的情感基调是喜悦的还是哀愁的?为什么?

关于本文的主旨有如下几种说法,你赞成哪一种?说出自己的理由。

不满现实向往光明 李国平苦闷彷徨与寂寞 吴周文内心矛盾与冲突 钱理群彷徨苦闷却无不满 程 翔有浓浓的哀愁 姚效先不消沉,无哀愁 吴海发众说纷纭:《荷塘月色》的思想内容 这篇散文以“我”夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写起,到“推门进去”收尾。在夜游荷塘的过程中,作者时而缓步前行,时而停立凝想,一路上把荷塘周围环境、荷塘、荷叶和荷花、月光以及远远近近的树木、山色,陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着他一路去观赏、领略“这无边的荷香月色”。

这篇散文委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

——李国平《<荷塘月色>讲解》l???????? 不满现实向往光明

l???????? 苦闷彷徨与寂寞

朱自清在这篇散文中,一方面表现诗人在形势剧变与政治重压下的苦闷、彷徨和寂寞的情绪,另一个主要的方面,又抒写诗人对黑暗现实的不满和不肯与之妥协的态度,以及对于未来美好前景的幻想与追求。因此月下“荷塘”,映照着诗人心灵种种复杂情感的光影,使我们依稀看到诗人在痛苦中无力挣扎、在幻灭中茫然追求的形象。

——吴周文 《谈<荷>》

l???????? 内心矛盾与冲突 朱自清这类自由主义知识分子既反感于国民党的“反革命”,又对共产党的“革命”心怀疑惧,就不能不陷入不知“那里走”的“惶惶然”中——朱自清的“不平静”实源于此。……他们试图“躲到学术研究中”,既是“避难”,又在与“政治”保持距离中维护知识分子的相对独立。在某种意义上,“荷塘月色”(宁静的大自然)的“梦”也正是朱自清们的精神避难所。

既神往于个人的自由世界,又为此感到不安与自谴,这内在矛盾构成了朱自清内心“不平静”的另一个侧面;在《荷塘月色》里就外化为“荷塘月色”与“江南采莲图”两幅画图,在“冷”与“热”、“静”与“动”的强烈对比、相互颠覆中,写尽了这一代自由主义知识分子的内心矛盾与冲突。

——钱理群 《 关于朱自清的“不平静”》

l???????? 彷徨苦闷却无不满

《荷塘月色》的主题是:表现了二十年代末,小资产阶级知识分子的朱自清面对人生的十字路口而产生的彷徨、苦闷的思想感情。

他对当时的社会缺乏深刻的认识,想去认识却不能认清形成的矛盾。二三十年代的知识分子都曾在漫漫的长夜中摸索过,探求过,苦闷过,即使鲁迅这样伟大的作家也一度彷徨而不知路在何方。因此,朱自清先生的苦闷是有代表性的,我们不能因为他对国民党抱有幻想而责备他,也不能因他没有参加无产阶级队伍而认为他缺乏勇气,那就不是历史唯物主义了。当然,我们也没有必要硬说朱自清对蒋介石不满才写《荷塘月色》的,有人说本文表现了作者向往光明,追求进步,则更是牵强附会了。

——程翔《<荷>主题探》

l???????? 有浓浓的哀愁

我们只要想一想文章的第一段,“这几天心里颇不宁静……”便会自然而然地体会出作者有许多无法排遣的烦闷,他在那夜深人静的时候,离开自己的妻儿,来到这“日日走过的”,在“没有月光的晚上”,显得“阴森森的,有些怕人”的荷塘,完全不是有闲阶级的寻欢作乐,也完全不是骚人墨客的吟风弄月,这里面没有“幻想超脱现实”者的雅兴,也没有一般学者、教授“难得偷来片刻逍遥”的闲情。

我们应该努力去体会作者郁结的烦闷和满怀愁绪无处诉说的苦衷,把偶然写到的闲情看作是苦情的反衬,才符合文章的实际,才能真正领会作者的写作意图。

——姚效先 《<荷>有浓浓的哀愁》

l???????? 不消沉 无哀愁

这里流露了爱国知识分子热爱祖国山河的热烈情怀,……这种感情流露在“独裁代替民主”的逆转时代,更使人觉得诗人对未来充满希望,并不消沉,并无什么“哀愁”。同时,也流露了诗人洁身自好、不愿同流合污的高洁品性。

如果说诗人心中真有维系着时代命运的“哀愁”,哪会有心去欣赏多情、缠绵的采莲歌呢?哪会去“惦着江南”的采莲歌呢?哪会引起广及大江南北的美好想象呢?

《荷塘月色》的灵魂,不是诗人的“淡淡的喜悦当中夹杂着淡淡的哀愁”,而是诗人的热爱祖国山水的爱国情思和诗人洁身自好、不愿同流合污的高洁品性。

——吴海发《荷》中有哀愁吗

不满现实向往光明 李国平苦闷彷徨与寂寞 吴周文内心矛盾与冲突 钱理群彷徨苦闷却无不满 程 翔有浓浓的哀愁 姚效先不消沉,无哀愁 吴海发众说纷纭:《荷塘月色》的思想内容

1898年出生于江苏东海。

1916年考入北京大学预科班。

1903年随家定居扬州,自称“我是扬州人”。

1923年发表长诗《毁灭》,震动当时的诗坛。

1929年出版诗集《踪迹》。

1925年任清华大学教授。

1928年出版散文集《背影》,成为著名的散文家。

1928年8月病逝于北京。作者简介认知目标

熟读课文 积累词语 背诵课文4、5、6段

技能目标

1、课文情景交融的特点及比喻、拟人、通感等修辞手法的运用

2、品味本文清新的语言

3、培养学生鉴赏文学作品的能力

情感目标

理解作品蕴含的思想感情,培养学生的爱国主义情操

教学时数

两课时

第一课时? 总体熟悉课文,理解作品蕴含的思想感情

第二课时 1、 分析文中的景物描写。

2、揣摩文章典雅清丽、准确生动、富有韵味的语言,学习作者运用语言的技巧。???????? 教学目标《荷塘月色》创作背景

《荷塘月色》写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。这一年中国接连发生了“四·一二”和“七·一五”反革命大屠杀,白色恐怖笼罩着中国大地。

朱自清先生是一个在“五四”新文化运动中涌现出来的知识分子,他信奉民主主义,富有正义感和同情心,可又与时代斗争的旋涡保持一定的距离。他只是一个民主型的战士,虽不满现实,可又缺乏信心和勇气去抗争,只能努力使自己暂时忘却现实中的一切,结果又无法忘却。作者这种矛盾的情绪,是一种难以言传的微妙幽深的情绪。但作者还是惟妙惟肖地“言传”了出来。靠什么言传呢?靠写景,传朦胧的淡淡的哀愁与喜悦之情,使我们沉浸在一种苍茫、淡雅、如诗如画、如梦如幻的朦胧美之中。 ①这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了,墙外马路上孩子们的欢笑,已经听不见了;妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫,带上门出去。

②沿着荷塘,是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路;白天也少人走,夜晚更加寂寞。荷塘四面,长着许多树,蓊蓊郁郁的。路的一旁,是些杨柳,和一些不知道名字的树。没有月光的晚上,这路上阴森森的,有些怕人。今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的。

③路上只我一个人,背着手踱着。这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一个世界里。我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。像今晚上,一个人在这苍茫的月下,

什么都可以想,什么都可以不想,便觉是个自由的人。白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处;我且受用这无边的荷香月色好了。

④曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着,有羞涩的打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动 ,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密的挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致了。

⑤月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

⑥荷塘的四面,远远近近,高高低低的都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打彩的,是渴睡人的眼。这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹的是它们的,我什么也没有。

⑦忽然想起采莲的事情来了。采莲是江南的旧俗,似乎很早就有,而六朝时为盛,从诗歌里可以约略知道。采莲的是少年的女子,她们是荡着小船,唱着艳歌去的。采莲人不用说很多,还有看采莲的人。那是一个热闹的季节,也是一个风流的季节。梁元帝《采莲赋》里说得好:

⑧于是妖童媛女,荡舟心许:鹢首徐回,兼传羽杯;棹将移而藻挂,船欲动而萍开。尔其纤腰束素,迁延顾步;夏始春余,叶嫩花初,恐沾裳而浅笑,畏倾船而敛裾。

⑨可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

⑩于是又记起《西洲曲》里的句子:

采莲南塘秋,莲花过人头;低头弄莲子,莲子清如水。

今晚若有采莲人,这儿的莲花也算得“过人头”了;只不见一些流水的影子,是不行的。这令我到底惦着江南了。这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前;轻轻地推门进去,什么声息也没有,妻已睡熟好久了。

1927年7月北京清华园 重点字词: 袅娜( ) 霎( )时 独处( )蓊蓊( )郁郁倩( )影 踱( )步脉脉( )薄 ( )薄煤屑( ) 敛裾( ) 曲曲( )折折弥( )望 乘( )凉 酣( )眠斑( )驳nuóshàchǔwěngbānxièjūqūmíhānqiànduómò媛( ) Yuàn:美女;yuán:美好chéngbó柔美的样子形容荷叶相连的样子。古乐府《江南曲》中有“莲叶何田田”的句子。

艳丽的少年和美貌的少女,妖,艳丽。媛,美女。船慢慢地来回摇荡着,双方传递着酒杯。鹢首,古时画鹢于船头,所以把船头叫鹢首。鹢,水鸟。徐,慢慢地。回,转。兼,指双方。羽杯,酒器,雀形,有头尾羽翼。

这里是提衣裳的意思。裾,衣襟袅娜:

田田:

妖童媛女:

鹢首徐回,

兼传羽杯:

敛裾:表现作者内心思绪变化的句子 这几天心里颇不宁静(开篇)。

我也像超出了平常的自己,便觉是个自由的人,我且受用这无边的荷香月色好了(渴求宁静)。

4、5、6段未直接写出作者的心情,但通过作者对荷塘、月色优美景色的描写,可以感受到作者暂时沉浸到了在优美景色中而忘记了烦恼,寻得了片刻的宁静。

但热闹是它们的,我什么也没有(片刻宁静得而复失,过渡极为自然)。

忽然想起采莲的事情来了,这令我到底惦着江南了(心境回到现实)。 小煤屑路荷塘月色荷塘四周荷叶,荷花,荷香, 流水树、山、路灯、蛙、蝉树影家门 “心里颇不宁静”一(1—3)二(4—6)漫步荷塘月色下的荷塘荷塘上的月色荷塘四周月色 夜赏缘起联想

回到现实 荷塘月色图“我且受用这无边的荷香月色好了。”水墨荷叶图光影素淡图蝉唱蛙鼓图“但热闹是他们的,我什么也没有。”三(7—10)课文分析寓情于景,顾名思义,就是指人的思想感情相融于外界的人事景物,达到天人合一,情景交融的境界。

寓情于景: 就是文中画龙点睛、揭示全篇旨趣的关键语句。文眼有时出现在篇首,那么后面必有照应;有时出现在篇末,卒章显志,那么前面必有伏笔;出现在篇中,前有伏笔,后有照应。文眼一般在议论、抒情的语句里。

文眼:例如:“这几天心里颇不宁静。”文眼作用结构上,提纲挈领,总起全文。

内容上,为全文定下了浓重的抒情基调。

清,静:是对客观事物的描写和总结,也是作者的内心感受;

悲凉:本指消极低落的情感,此处用来形容故都之秋的特征,把自然界的客观色彩和内心的主观色彩统一起来了。是全篇的“文眼’,奠定了全篇的感情基调。因为从一开篇,作者就给整篇文章笼上了一层淡淡的哀愁,这是作者对严酷现实的不满和苦闷心情的写照。因此,他“忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。”这说明作者夜游荷塘,目的是使“颇不宁静”的心情宁静下来。(1)“这几天心里颇不宁静”在文中有什么作用? (2)“我且受用这无边的荷香月色好了”表达了怎样的思想感情?暂得片刻自由的作者,心中充满放松感,立刻就沉浸在了荷塘月色中。正是因为心绪宁静,所以作者用心感受着这片脱离于人世的仙界。一是因为独处,一是因为自然,这两样结合在一起,就造成了作者眼中心中独一无二的荷塘。作者怀着自由和轻松的心情,看到的荷塘,荷叶,荷花,荷波,流水无一不美,无一不深情款款,有着美人的身姿,在微风中散发着幽幽清香,在微风中颤动,此情此景,如何不让人陶醉啊!作者对荷塘的描写之细腻,对荷叶,荷花等的体察之深,尤其对荷香的感受和描摹,足可见出作者此时的心情之幽静,而且充满了文人笔下的诗情画意,读者自然也为这样的一种画境所化,如同身在其中了。

(3)“但热闹是它们的,我什么也没有”作者为什么情感发生了变化? 但”字笔锋陡转,蝉蛙的热闹”也不能感染作者,依然难以摆脱绵绵的愁绪,照应了文眼“颇不宁静”。(4)“这令我到底惦着江南了”这句话有什么含义? ????????? “忽然想起采莲的事情来了”这一句承上文宕开一笔,转出新意。文章由此放开去,联想到古代诗词对采莲的描绘,然后再收回到眼前,发出“只不见一些流水的影子,是不行”的缺憾。由此极自然地牵动出“这令我到底惦着江南了”这种思乡的哀愁,这种乡愁正是当时作者苦闷矛盾心情在作者当时苦闷矛盾心情在作品中的投影,表达了作者内心的不平和对光明美好生活的憧憬。这段文字,即景生情,忽远忽近,收放自如。最见疏朗又曲折的功夫。

分析探讨:作者在这一片荷塘月色完全找到了心灵的宁静吗?从哪里可以看出? 没有。首先看“我且受用这无边的荷香月色好了”中的“且”字;再看,当他耳边传来“树上的蝉声和水里的蛙声”时,他便发出了“热闹是他们的,我什么也没有”的感叹;第三,“这到底令我惦着江南了”,一直到“猛一抬头,不觉已是自己的门前”,作者便从梦幻般的“另一世界”回到了依然令人苦闷的现实。这些都能说明,这安宁只是暂时的,因为,现实是很难改变的,因此,作者心灵深处的惆怅是难以排遣的。

总结 由此,我们不难把握作者感情的脉博:在现实中(心里颇不宁静)的作者无法排遣心中的苦闷,因而要寻找感情的寄托。作者才夜游荷塘,去寻找宁静。在自然环境的美丽和理想生活的憧憬中作者找到了宁静,但这是暂时的宁静,当作者回到家门,又回到了现实,心中的烦恼依旧。所以,作者极力描绘了自然的美丽和古代社会的自由快乐,是借以抒发对现实的不满,漫步荷塘是为了排遣在理想与现实的对撞中矛盾的苦闷之情。可概括如下:颇不宁静——淡淡的忧愁——淡淡的喜悦——淡淡的忧愁——思乡愁——不宁静。 怎样理解 “白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。”作者怀着排除烦闷的心情来到荷塘边上,月色淡淡,独步塘岸,似乎进入了“另一个世界”。这个世界里“什么都可以想,什么都可以不想。”作者成了一个“自由的人”。

写得很超脱现实,应该说这是作者内心所渴望而在现实达不到的。越是超脱越是自由,便越显出作者在现实中的苦闷。 修辞手法:通感通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

举例:

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)(嗅觉转为听觉)(视觉转为听觉) 为什么说“泻”“浮”二字点活了月光和雾气呢?可否用“照”替代“泻”,用“漂”替代“浮”呢????月光如流水一般,静静地 在这

一片叶子和花上。薄薄的青雾

起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛

乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

泻泻浮流水泻照“泻”的范围广,与“流水“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得生动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水” 相照应,有点呆板,显得不灵泛。结论

二、作者如何描寫荷塘小路的景物?這樣的描寫表達了什麼?

問題與討論答:

幽僻的路,蓊蓊鬱鬱的樹,淡淡的月光,呈現一片寂靜,以這些描述回應首段受到壓抑之後得到寬解的喜悅。但寂靜之後呢?世界還是不平靜,所以,哀愁依然未去啊!

三、本文第四段作者如何描寫月光下的荷塘?共用了哪些修辭?

問題與討論答:

荷葉:舞女的裙

荷花:粒粒明珠、碧天星星、出浴美人

花香:渺茫歌聲

花浪:閃電顫動

修辭包括:譬喻、擬人、通感

五、本文作者如何描繪月影?

問題與討論答:

月光如流水一般,靜靜地瀉在這一片葉子和花上。薄薄的青霧浮起在荷塘裡。葉子和花彷彿在牛乳中洗過一樣;又像恢?p紗的夢。

六、本文作者描繪景物的順序為何??

問題與討論答:

1.由近到遠

2.由静到動七、說明本課感情發展的脈絡。

問題與討論答:

不寧靜→欲求排遣,淡淡的哀愁→觀荷塘月色,淡淡的喜悅→感慨我什麼也沒有→惦念江南,欲求超脫不得。

從不靜、求靜、得靜到出靜,時而煩惱時而愉悅,最後仍然擺脫不了先前的煩惱。

八、你認為疊字疊詞在本文中功用為何?

問題與討論答:

1.使節奏明快

2.使韻律更為協調

3.表現豐富的音樂美

4.增強藝術表現力

九、「今晚若有採蓮人,這兒的蓮花也算得『過人頭』了;只不見一些流水的影

子,是不行的。這令我到底惦著江南

了。」一句中,作者何以會突然的惦著江南呢?

問題與討論答:

作者借「惦著江南」的思念,發洩對現實不滿與今非昔比的感慨。

荷叶:荷花:荷香:荷波:舞女的裙明珠,星星,美人渺茫的歌声凝碧的波痕比喻巧妙

动静结合

流水:脉脉月下荷塘1.下列何者不屬於譬喻?

(A)樹色一例是陰陰的,乍看像一團煙霧

(B)這時候葉子與花也有一絲的顫動,像閃電般,霎時傳過荷塘的那邊去了

(C)只在小路一旁,漏著幾段空隙,像是特為月光留下的

(D)葉子和花彷彿在牛乳中洗過一樣;又像恢?p紗的夢。

牛刀小試答:(C)2.「正如一粒粒的明珠,又如碧天裡的星星,又如剛出浴的美人」一句用來譬喻:

(A)荷花

(B)荷葉

(C)蓮子

(D)露珠。

牛刀小試答:(A)3.有關「採蓮」,下列何者有誤?

(A)是江南舊俗

(B)唐朝時為盛

(C)通常是少女

(D)她們是蕩著小船,唱著豔歌去的。牛刀小試答:(B)

解析:六朝時為盛。4.以下何者與作者描繪「微風過處」後的景色無關?

(A)微風過後花與葉像閃電一般顫動

(B)微風吹開密密挨著的葉子,才見到葉子底下脈脈的流水

(C)微風吹動的葉,宛然一道凝碧的波痕

(D)微風送來縷縷清香,如遠處高樓上渺茫的歌聲。牛刀小試答:(B)5.與「彌望的是田田的葉子」中「彌」意義相同的是:

(A)「彌」天大謊

(B)欲蓋「彌」彰

(C)「彌」留之際

(D)「彌」補過失。牛刀小試答:(A)月光素淡朦胧月影参差斑驳如流水泻在叶子上流动之美像画在荷叶上倩影之美光影素淡图

荷塘上的月色虚实结合 衬托手法树:远山:小路灯:蝉声蛙声:一团烟雾隐隐约约没精打采热热闹闹蝉唱蛙鼓图

荷塘四周月色采莲赋西洲曲译文江南《采莲赋》的译文:漂亮的少年、美貌的少女,心心相印摇着小船一起采莲去。船儿的船头来回转着,年轻的少年人交杯频递笑把爱情传。桨板轻摇水草紧绊,船头微动浮萍才分开。姑娘身材多窈窕,白绸衫儿束细腰。走走停停,情意绵绵难分割,依依恋恋把头回。春末夏初好季节啊,叶儿正嫩花儿才开。撩水逗乐笑微微,却怕水珠溅身弄湿衣。忽然又觉船儿斜,急忙收起绫罗裙。 返回

这几天心里颇不宁静*今晚却很好虽然月光也还是淡淡的

*像今晚上,一个人在这苍茫的月下,什么都可以像,什么都可以不想,便觉是个自由人。

*白天一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了这时候最热闹的,要数树上的蝉声和水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。可惜我们现在早已无福消受了

这令我到底惦着江南了。颇不宁静

淡淡的喜悦

淡淡的忧伤忧伤不宁静讨 论:从文章中我们能看出作者的情感基调是喜悦的还是哀愁的?为什么?

关于本文的主旨有如下几种说法,你赞成哪一种?说出自己的理由。

不满现实向往光明 李国平苦闷彷徨与寂寞 吴周文内心矛盾与冲突 钱理群彷徨苦闷却无不满 程 翔有浓浓的哀愁 姚效先不消沉,无哀愁 吴海发众说纷纭:《荷塘月色》的思想内容 这篇散文以“我”夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写起,到“推门进去”收尾。在夜游荷塘的过程中,作者时而缓步前行,时而停立凝想,一路上把荷塘周围环境、荷塘、荷叶和荷花、月光以及远远近近的树木、山色,陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着他一路去观赏、领略“这无边的荷香月色”。

这篇散文委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

——李国平《<荷塘月色>讲解》l???????? 不满现实向往光明

l???????? 苦闷彷徨与寂寞

朱自清在这篇散文中,一方面表现诗人在形势剧变与政治重压下的苦闷、彷徨和寂寞的情绪,另一个主要的方面,又抒写诗人对黑暗现实的不满和不肯与之妥协的态度,以及对于未来美好前景的幻想与追求。因此月下“荷塘”,映照着诗人心灵种种复杂情感的光影,使我们依稀看到诗人在痛苦中无力挣扎、在幻灭中茫然追求的形象。

——吴周文 《谈<荷>》

l???????? 内心矛盾与冲突 朱自清这类自由主义知识分子既反感于国民党的“反革命”,又对共产党的“革命”心怀疑惧,就不能不陷入不知“那里走”的“惶惶然”中——朱自清的“不平静”实源于此。……他们试图“躲到学术研究中”,既是“避难”,又在与“政治”保持距离中维护知识分子的相对独立。在某种意义上,“荷塘月色”(宁静的大自然)的“梦”也正是朱自清们的精神避难所。

既神往于个人的自由世界,又为此感到不安与自谴,这内在矛盾构成了朱自清内心“不平静”的另一个侧面;在《荷塘月色》里就外化为“荷塘月色”与“江南采莲图”两幅画图,在“冷”与“热”、“静”与“动”的强烈对比、相互颠覆中,写尽了这一代自由主义知识分子的内心矛盾与冲突。

——钱理群 《 关于朱自清的“不平静”》

l???????? 彷徨苦闷却无不满

《荷塘月色》的主题是:表现了二十年代末,小资产阶级知识分子的朱自清面对人生的十字路口而产生的彷徨、苦闷的思想感情。

他对当时的社会缺乏深刻的认识,想去认识却不能认清形成的矛盾。二三十年代的知识分子都曾在漫漫的长夜中摸索过,探求过,苦闷过,即使鲁迅这样伟大的作家也一度彷徨而不知路在何方。因此,朱自清先生的苦闷是有代表性的,我们不能因为他对国民党抱有幻想而责备他,也不能因他没有参加无产阶级队伍而认为他缺乏勇气,那就不是历史唯物主义了。当然,我们也没有必要硬说朱自清对蒋介石不满才写《荷塘月色》的,有人说本文表现了作者向往光明,追求进步,则更是牵强附会了。

——程翔《<荷>主题探》

l???????? 有浓浓的哀愁

我们只要想一想文章的第一段,“这几天心里颇不宁静……”便会自然而然地体会出作者有许多无法排遣的烦闷,他在那夜深人静的时候,离开自己的妻儿,来到这“日日走过的”,在“没有月光的晚上”,显得“阴森森的,有些怕人”的荷塘,完全不是有闲阶级的寻欢作乐,也完全不是骚人墨客的吟风弄月,这里面没有“幻想超脱现实”者的雅兴,也没有一般学者、教授“难得偷来片刻逍遥”的闲情。

我们应该努力去体会作者郁结的烦闷和满怀愁绪无处诉说的苦衷,把偶然写到的闲情看作是苦情的反衬,才符合文章的实际,才能真正领会作者的写作意图。

——姚效先 《<荷>有浓浓的哀愁》

l???????? 不消沉 无哀愁

这里流露了爱国知识分子热爱祖国山河的热烈情怀,……这种感情流露在“独裁代替民主”的逆转时代,更使人觉得诗人对未来充满希望,并不消沉,并无什么“哀愁”。同时,也流露了诗人洁身自好、不愿同流合污的高洁品性。

如果说诗人心中真有维系着时代命运的“哀愁”,哪会有心去欣赏多情、缠绵的采莲歌呢?哪会去“惦着江南”的采莲歌呢?哪会引起广及大江南北的美好想象呢?

《荷塘月色》的灵魂,不是诗人的“淡淡的喜悦当中夹杂着淡淡的哀愁”,而是诗人的热爱祖国山水的爱国情思和诗人洁身自好、不愿同流合污的高洁品性。

——吴海发《荷》中有哀愁吗

不满现实向往光明 李国平苦闷彷徨与寂寞 吴周文内心矛盾与冲突 钱理群彷徨苦闷却无不满 程 翔有浓浓的哀愁 姚效先不消沉,无哀愁 吴海发众说纷纭:《荷塘月色》的思想内容

同课章节目录

- 第一单元 认识自我

- 1我很重要

- 2北大是我美丽羞涩的梦

- 3 我的故事及其背后的中国梦(节选)

- 第二单元 传 记

- 4 “布衣总统”孙中山(节选)

- 5 华罗庚

- 6 罗曼·罗兰(节选)

- 7 留取丹心照汗青—文天祥千秋祭

- 8 我的回顾

- 扩展阅读

- 表达交流活动

- 第三单元 散 文(1)

- 9荷塘月色

- 10散文两篇

- 11拣麦穗

- 12我与地坛(节选)

- 13沙田山居

- 表达交流活动

- 打开心灵之门

- 熟语的类型与构成形式

- 叙述纵横求变化

- 抒情绘景的现代美文——《朱自清散文全集》

- 第四单元 古典诗歌(1)

- 14《诗经》两首

- 15 离骚(节选)

- 16孔雀东南飞(并序)

- 17汉魏晋诗三首

- 18汉乐府两首

- 19南朝诗两首

- 寻觅节日诗情

- 文言实词(1)

- 诗无达诂

- 包罗万事的历史画卷——《三国演义》