第一章《图形与证明》(二)导学案

图片预览

文档简介

第

一

章

导

学

案

(总计16课时)

课题:等腰三角形的性质和判定(1)

学习目标:

1、进一步掌握证明的基本步骤和书写格式。

2、能用“基本事实”和“已经证明的定理”为依据,证明等腰三角形的性质定理和判定定理。

重点、难点:

等腰三角形的性质及其证明。

2、应用性质解题。

学习过程:

一、知识回顾:

在初中数学八(下)的第十一章中,我们学习了证明的相关知识,你还记得吗?不妨回忆一下。

1、用_______________的过程,叫做证明。

经过________________称为定理。

2、证明与图形有关的命题,一般步骤有哪些?

(1)_________________________;

(2)_________________________;

(3)_________________________.

3、推理和证明的依据有哪几类?

_____________、___________、____________等。

4、我们初中数学中,选用了哪些真命题作为基本事实:

(1)______________________;

(2)______________________;

(3)______________________;

(4)______________________;

(5)______________________。

此外,还有_____________和____________也都看作是基本事实。

5、在八(下)的第十一章中,我们依据上述的基本事实,证明了哪些定理?你能一一列出来吗?

(1)______________________;

(2)______________________;

(3)______________________;

(4)______________________;

(5)______________________;

(6)______________________;

(7)______________________;

(8)______________________;

(9)______________________;

(10)______________________。

二、情景创设:

以前,我们曾经学习过等腰三角形,你还记得吗?不妨我们来回忆一下下列几个问题:

1、什么叫做等腰三角形?(等腰三角形的定义)

________________________

2、等腰三角形有哪些性质?

___________________________;

__________________________;

_________________________。

3、上述性质你是怎么得到的?(不妨动手操作做一做)

________________________________

4、这些性质都是真命题吗?你能否用从基本事实出发,对它们进行证明?

___________________________。

三、探索活动:

1、合作与讨论

证明:等腰三角形的两个底角相等。

2、思考与讨论

怎样证明:等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合。

3、通过上面两个问题的证明,我们得到了等腰三角形的性质定理。

定理:__________________,(简称:______)

定理:___________________,(简称:______)

4、你能写出上面两个定理的符号语言吗?(请完成下表)

文学语言 图形 符号语言

等边对等角 在△ABC中 ∵ ________; ∴________。

三线合一 在△ABC中,AB=AC( (1)∵∠BAD=∠CAD_ ∴___,_____。( (2)∵BD=CD∴____,_____。( (3)∵AD⊥BC∴ ∴ _____,_____。

5、思考与探索

如何证明“等腰三角形的两个底角相等”的逆命题是正确的?

要求:(1)写出它的逆命题:__________________________。

(2)画出图形,写出已知、求证,并进行证明。

6、通过上面的证明,我们又得到了等腰三角形的判定定理:_____________。

四、体会与交流:知识梳理

1、在本节课中,我们用基本事实又证明了哪些定理。

(1)________________________;

(2)________________________;

(3)________________________。

2、实际上,我们以前曾学习过很多图形的知识,(如:直角三角形全等,平行四边形、矩形、菱形、正方形、梯形等)。对于这些图形,我们通过动手操作也得到了它们的性质和判定,在今后的学习中,我们将进一步证明它们的正确性。

五、达标测试

1、如果等腰三角形的周长为12,一边长为5,那么另两边长分别为__________。

2、如果等腰三角形有两边长为2和5,那么周长为_____。

3、如果等腰三角形有一个角等于50°,那么另两个角为_____。

4、如果等腰三角形有一个角等于120°,那么另两个角为____。

5、用三角尺画出一个等腰三角形的对称轴,你有几种画法?(请你画出图形)

6、在△ABC中,∠A=40°,当∠B等于多少度数时,△ABC是等腰三角形?

7、如图,△ABC中,AB=AC,角平分线BD、CE相交于点O,

求证:OB=OC。

教后反思:

课题:等腰三角形的性质和判定(2)

学习目标:

在掌握了等腰三角形的性质定理和判定定理的基础上,探索等边三角形和其它相关知识的证明方法。

学习过程:

一、知识回顾

上节课中,我们对等腰三角形的性质定理和判定定理进行了证明,请你写出这些定理。

等腰三角形性质定理:(1)_____________________;

(2)____________________。

等腰三角形判定定理:______________________。

二、典型例题分析:

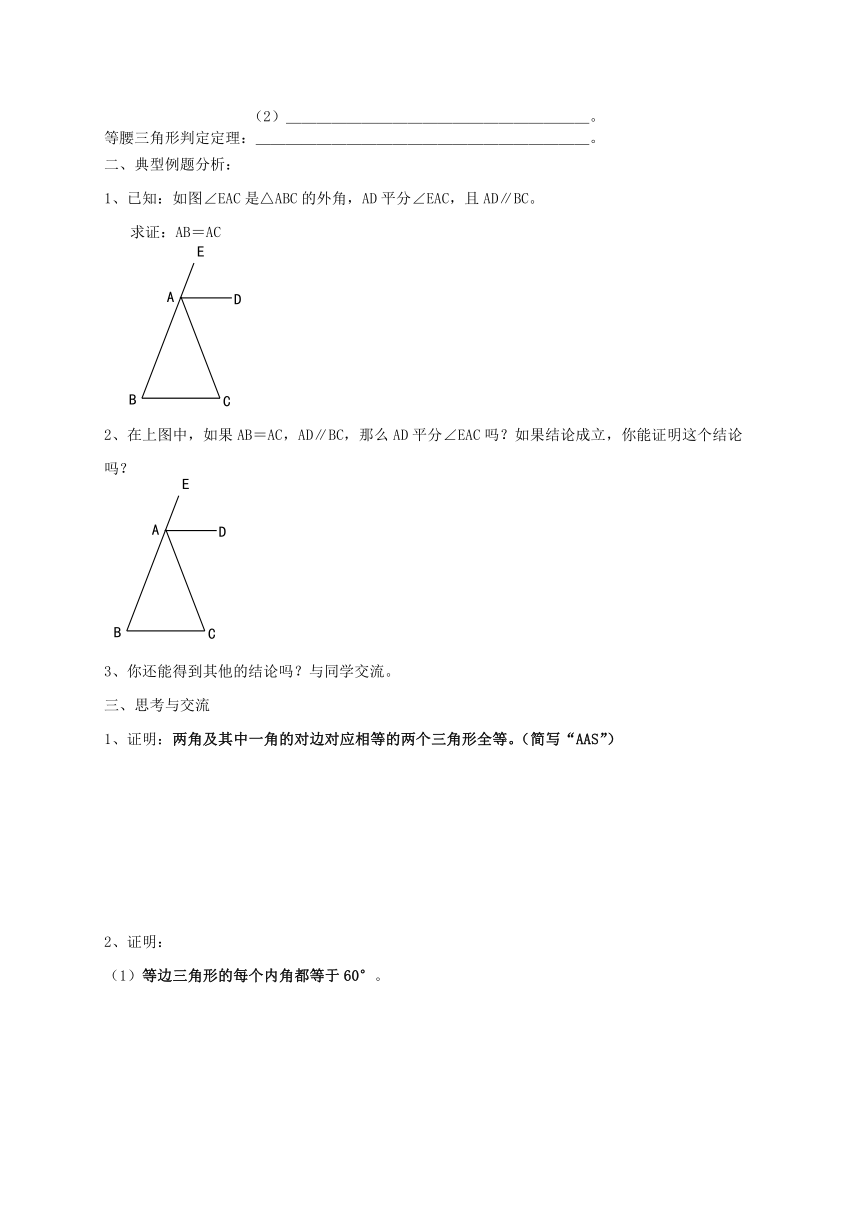

1、已知:如图∠EAC是△ABC的外角,AD平分∠EAC,且AD∥BC。

求证:AB=AC

2、在上图中,如果AB=AC,AD∥BC,那么AD平分∠EAC吗?如果结论成立,你能证明这个结论吗?

3、你还能得到其他的结论吗?与同学交流。

三、思考与交流

1、证明:两角及其中一角的对边对应相等的两个三角形全等。(简写“AAS”)

2、证明:

(1)等边三角形的每个内角都等于60°。

(2)3个内角都相等的三角形是等边三角形。

3、证明:

(1)线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等。

(2)到一条线段两个端点距离相等的点在这条线段的垂直平分线上。

四、体会与交流;知识梳理

本节课,我们又证明了哪些定理?你掌握了吗?

五、达标测试

1、如图,在△ABC中,∠B=∠C=36°,∠ADE=∠AED=2∠B,由这些条件你能得到哪些结论?请证明你的结论。

2、已知:如图,△ABC是等边三角形,DE∥BC,分别交AB、AC于点D、E。

求证:△ADE是等边三角形。

求证:如果一个等腰三角形中有一个角等于60°,那么这个三角形是等边三角形。

教后反思:

课题:直角三角形的全等判定

学习目标:

掌握了直角三角形的全等判定定理和其它相关知识的证明方法。

重、难点:

直角三角形的判定定理。

直角三角形和其它相关知识的证明方法。

学习过程:

一、知识回顾

我们已经学习过有关直角三角形的相关知识和全等三角形的判定方法,请你写出这些定理。

直角三角形的定义:_______________________;

全等三角形判定定理:

(1)_______________________。简写( )

(2)_______________________。简写( )

(3)_______________________。简写( )

(4)_______________________。简写( )

二、典例分析

1、证明:斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等。(简写为“H L”)

已知,在△ABC和△AˊBˊCˊ中,∠ACB=∠AˊCˊBˊ=90°,AB= AˊBˊ,AC= AˊCˊ,求证:△ABC≌△AˊBˊCˊ

三、思考与交流

在上面的图(2)中,如果∠BAC=30°,那么BC=AB吗?并用文字语言叙述出来。

四、知识梳理

两个直角三角形全等的判定定理:

斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等。(简写为“H L”)

五、达标测试

一、选择题

1.△ABC中,∠C=90°,AD为角平分线,BC=32,BD∶DC=9∶ 7, 则点D到AB的距离为( )

A.18cm B.16cm C.14cm D.12cm

2.在△ABC内部取一点P使得点P到△ABC的三边距离相等,则点P应是△ABC的哪三条线交点. ( )

(A)高 (B)角平分线 (C)中线 (D)边的垂直平分线

3.已知,如图,△ABC中,AB=AC,AD是角平分线,BE=CF,则下列说法正确的有几个 ( )

(1)AD平分∠EDF;(2)△EBD≌△FCD;(3)BD=CD; (4)AD⊥BC.

(A)1个 (B)2个 (C)3个 (D)4个

二、填空题

4.如图,在△ABC和△ABD中,∠C=∠D=90°,若利用“AAS”证明△ABC≌△ABD,则需要加条件 _______或 ; 若利用“HL”证明△ABC≌△ABD,则需要加条件 或 .

第6题

第4题 第5题

5.如图,有一个直角△ABC,∠C=90°,AC=10,BC=5,一条线段PQ=AB,P.Q两点分别在AC和过点A且垂直于AC的射线AX上运动,当AP= 时,才能使ΔABC≌ΔPQA.

6.如图,在△ABC中,∠C=90°,AC=BC,AD平分∠CAB,交BC于 D,DE⊥AB于E,且AB=6 cm,则△DEB的周长为___________cm.

三、解答题

7.如图,在△ABC中,已知D是BC中点,DE⊥AB,DF⊥AC,垂足分别是E、F,DE=DF. 求证:AB=AC

8.已知:如图,AC平分∠BAD,CE⊥AB于E,CF⊥AD于F,且BC=DC.你能说明BE与DF相等吗?

教后反思:

1.3平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(1)

学习目标:

1、会证明平行四边形的性质定理及其相关结论

2、能运用平行四边形的性质定理进行计算与证明

3、在进行探索、猜想、证明的过程中,进一步发展推理论证的能力

学习重、难点:

重点:平行四边形的性质证明 表达格式的逻辑性 完整性 精炼性

难点:分析 综合 思考的方法

学习过程:

一、知识准备

根据我们曾经探索得到的平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质,填写下表:

平行四边形 矩形 菱形 正方形

对边平行

对边相等

四边相等

对角相等

4个角是直角

对角线互相平分

对角线相等

对角线互相垂直

两条对角线平分两组对角

从上面的几种特殊四边形的性质中,你能说说它们之间有什么联系与区别吗?

如图,图中有______个平行四边形。

二、合作交流

活动1、上表中平行四边形的性质中,你能证明哪些性质?

活动2、你认为平行四边形性质中,可以先证明哪一个?为什么

活动3、证明定理“平行四边形对角线互相平分”。

由此证明过程,同时也证明了定理“平行四边形对边相等”、“平行四边形对角相等”,这样我们可得平行四边形的三条性质定理:

1、平行四边形对边相等。

2、平行四边形对角相等。

3、平行四边形对角线互相平分。

三、借助上述理论,动手解决下列问题:

例1 :已知:如图,□ ABCD中,E、F分别是AD、BC的中点。

求证:BE=DF

分析:可根据证明△ABE≌△CDF得到结论。

若将例1中的“E、F分别是AD、BC的中点”改为“AE=AD,CF=BC”,是否还能得到同样的结论?

例2、 证明“夹在两条平行线之间的平行线段相等” A C

已知:如图

L1 E F

求证: L2 G H

B D

例3如图,四边形ABCD是平行四边形,点F在BA的延长线上,连结CF交于AD点E.

求证:(1)△CDE∽△FAE

(2)当E是AD的中点,且BC=2CD时,求证:∠F=∠BCF

证明: (1)∵四边形ABCD为平行四边形

∴AB ∥CD,

∴∠D=∠EAF

∵∠DEC=∠AEF,

∴△CDE∽△FAE

(2)∵△CDE∽△FAE

∴

∵E是AD的中点

∴AF=DC

∵AD=BC, BC=2CD

∴AD=2AF

∴AE=AF

∴∠F=∠AEF

∵AD∥CB,

∴∠AEF=∠BCF

∴∠F=∠BCF

四、知识梳理

1、平行四边形对边相等,对角相等,邻角互补,对角线互相平分。

2、是中心对称图形,两条对角线的交点是对称中心。

3、平行线之间的距离处处相等。

五、达标测试

1、已知:如图,在平行四边形ABCD中,AB=8cm,BC=10cm,∠C=1200,

求BC边上的高AH的长;

求平行四边形ABCD的面积

2、如图,平行四边形ABCD中,AB=3,BC=5,AC的垂直平分线交AD于E,则△CDE的周长是( )

A.6 B.8 C.9 D.10

3、□ABCD的周长为50cm,且AB: BC = 3:2,则AB=______cm,BC=______cm.;

4、已知□ABCD中,AB=8,BC=10,∠B=45°, □ABCD的面积为_________.

5、在中,AB=AC=5,D是BC上的点,DE∥AB交AC于点E,DF∥AC交AB于点F,那么四边形AFDE的周长是 ( )

A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

6、平行四边形ABCD的两条对角线AC与BD相交于O,已知AB=8,BC=6,

△AOB的周长为18,求△AOD的周长。

7、已知:如图,□ABCD中,BD是对角线,AE⊥BD于E,CF⊥BD于F.

求证:BE=DF.

教后反思:

1.3平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(2)

学习目标

1、认识几种特殊的四边形的性质的联系与区别

2、会证明矩形的性质定理及直角三角形斜边上中线的有关性质定理

3、能运用矩形的性质定理或有关定理进行简单的计算与证明

4、在进行探索、猜想、证明的过程中,能将命题由文字语言转化为图形与符号语言,进一步发展推理论证的能力

学习重、难点

重点:矩形的本质属性

难点:矩形性质定理的综合应用

学习过程:

一、知识准备

矩形是特殊的平行四边形,它具有平行四边形的所有性质。结合下图说说矩形有哪些平行四边形不具有的特殊性质?

你能证明这些性质吗?

二、合作交流

问题一 观察平行四边形和矩形的对角线把它们所分成的三角形,你有何发现?(引导学生不断地学会从多个角度观察、认识图形,主动地发现和获得新的数学结论,不断地积累数学活动的经验)

问题二 证明:矩形的4个角都是直角。

矩形的对角线相等。

问题三 你能证明“直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半”吗?说说你的证明思路。

已知:如图,在△ABC中,∠ACB=90°.

求证:边AB上的中线等于AB.

证明:在∠ACB内作∠BCD=∠B,CD交AB于点D

∵∠ACB=90°

∴ACD与BCD互余,∠A与∠B互余

∵∠BCD=∠B

∴∠ACD=∠A

∴DA=DC=DB,即CD是边AB上的中线,且CD=AB

问题四 你对上面的结论还有更多的思考和猜想吗?(引导学生不断学会思考和猜想:由结论进一步能得到什么结论?这个结论的逆命题是否正确。不断发展学生数学思考的能力)

例1 、已知:如图,矩形ABCD的两条对角线相交于点O,

且AC=2AB.

求证:△AOB是等边三角形

例2、如图 在矩形ABCD中,BE平分∠ABC,交CD于点E,点F在边BC上,

如果FE⊥AE,求证FE=AE。

②如果FE=AE 你能证明FE⊥AE吗?

四、知识梳理

从位置、形状、大小等不同的角度,观察和比较平行四边形、矩形的对角线把它们分成的三角形的异同,发现并应用直角三角形的判定证明矩形的特殊性质;反过来,利用矩形的性质证明“直角三角形中斜边上的中线等于斜边的一半”。

五、达标测试

1、已知,在矩形ABCD中,AE⊥BD,E是垂足,∠DAE∶∠EAB=2∶1,

求∠CAE的度数。

2、在矩形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,若对角线AC=10cm,边BC=8cm,则△ABO的周长为________.

3、如图1,周长为68的矩形ABCD被分成7个全等的矩形,则矩形ABCD的面积为( ).

(A)98 (B)196 (C)280 (D)284

(1) (2) (3)

4、如图2,根据实际需要,要在矩形实验田里修一条公路(小路任何地方水平宽度都相等),则剩余实验田的面积为________.

5、如图3,在矩形ABCD中,M是BC的中点,且MA⊥MD.若矩形ABCD的周长为48cm,则矩形ABCD的面积为_______cm2.

6、已知,如图,矩形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,E,F分别是OA,OB的中点.

(1)求证:△ADE≌△BCF;

(2)若AD=4cm,AB=8cm,求OF的长.

7、如图,在矩形ABCD中,已知AB=8cm,BC=10cm,折叠矩形的一边AD,使点D落在BC边的中点F处,折痕为AE,求CE的长.

教后反思:

1.3 平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(3)

学习目标

1、会归纳菱形的特性并进行证明

2、能运用菱形的性质定理进行简单的计算与证明

3、在进行探索、猜想、证明的过程中,进一步发展推理论证的能力,进一步体会证明的必要性

学习重、难点

重点:菱形的性质定理证明

难点:性质定理的运用 生活数学与理论数学的相互转化

学习过程:

一、知识准备

1.将一张矩形的纸对折再对折,然后沿着图中的虚线剪下,打开,你发现这是一个什么样的图形 (同桌互相帮助。)

2.探索。

请你作该菱形的对角线,探索菱形有哪些特征,并填空。

(从边、对角线入手。)

(1)边:都相等; (2)对角线:互相垂直。

问题:你怎样发现的 又是怎样验证的

3.概括。

菱形特征1:菱形的四条边都相等。

菱形特征2:菱形的对角线互相垂直平分,并且每一条对角线平分一组对角。

引导学生剖析矩形与菱形的区别。

矩形的对边平行且相等,四个角都是直角,对角线相等且互相平分;菱形的四条边都相等,对边平行,对角相等,对角线互相垂直平分,每条对角线平分它的一组对角。

4.请你折—折,观察并填空。(引导学生归纳。)

(1)菱形是不是中心对称图形 对称中心是_______。

(2)是不是轴对称图形 对称轴有几条 _______。

二、合作交流

问题一 观察平行四边形和菱形的对角线把它们所分成的三角形,你有何发现?(引导学生不断地学会从多个角度观察、认识图形,主动地发现和获得新的数学结论,不断地积累数学活动的经验)

问题二 证明:菱形的4条边都相等。

菱形的对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角。

分析:第一条定理可先用“两组对边分别相等”证明平行四边形,再利用一组邻边相等得证;第二条定理可利用“三线合一”证得。

问题三 已知菱形的两条对角线长分别为6和8,由此你能获得有关这个菱形的哪些结论?(可得到边长为5;面积为24)你认为菱形的面积与菱形的两条对角线的长有关吗?如果有关,怎样根据菱形的对角线的计算它的面积?

由此可得:菱形的面积等于它的两条对角线长的积的面积。

三、典型例题

例 1、 如图3个全等的菱形构成的活动衣帽架,顶点A、E、F、C、G、H是上、下两排挂钩,根据需要可以改变挂钩之间 的距离(比如AC两点可以自由上下活动),若菱形的边长为13厘米,要使两排挂钩之间 的距离为24厘米,并在点B、M处固定,则B、M之间的距离是多少?

已知:如图,四边形ABCD是菱形,G是AB上任一点,

DF交AC于点E。

求证:∠AGD=∠CBE

四、知识梳理

1、菱形的性质。

2、菱形的面积等于两对角线乘积的一半.

3、菱形的对角线把菱形分成等腰三角形和直角三角形,所以解决菱形问题,常常可以转化为等腰三角形或直角三角形问题。

达标测试

1.已知菱形的周长为16cm,则菱形的边长为_____cm.

2.已知四边形ABCD是菱形,O是两条对角线的交点,AC=8cm,DB=6cm,菱形的边长是________cm.

3.已知菱形的边长是5cm,一条对角线长为8cm,则另一条对角线长为______cm.

4.菱形ABCD的周长为40cm,两条对角线AC:BD=4:3,那么对角线AC=______cm,BD=______cm

5.四边形ABCD是菱形,∠ABC=120°,AB=12cm,则∠ABD的度数为_____,∠DAB的度数为______;对角线BD=_______,AC=_______;菱形ABCD的面积为_______.

6.己知:如图,菱形ABCD中,∠B=600,AB=4,则以AC为边长的正方形ACEF的周长为 .

7.如图,在菱形ABCD中,E、F分别是AB、CD的中点,如果EF=2,那么ABCD的周长是( )

A.4 B.8 C.12 D.16

8.菱形的两条对角线把菱形分成全等的直角三角形的个数是( ).

(A)1个 (B)2个 (C)3个 (D)4个

9.如图,在菱形ABCD中,CE⊥AB,E为垂足,BC=2,BE=1,求菱形的周长和面积.

10.如图,已知菱形的两条对角线长为,

,你能将菱形沿对角线分割后拼接成矩形吗?画图说明

(拼出一种图形即可);在此过程中,你能发现菱形的面

积与,的关系吗?

拼法(1) 拼法(2)

或

你有什么发现?

教后反思:

1.3 平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(4)

学习目标

1、会归纳正方形的特性并进行证明

2、能运用正方形的性质定理进行简单的计算与证明

3、在进行探索、猜想、证明的过程中,进一步体会证明的必要性以及计算与证明在解决问题中的作用

4、在比较、归纳、总结的过程中,进一步体会特殊与一般之间的辩证关系

学习重、难点

重点:经历观察、实验、猜想、证明等活动,发展合情推理能力和初步的演绎推理能力

难点:有条理地、清晰地阐述自己的观点

学习过程:

一、知识准备

这是一个流传在世界各地的故事,三姐妹的父亲是一位慈祥的阿拉伯老人。一天,老人不幸去世,临终,老人留给三个女儿一件珍贵的传家宝——一块五色斑斓的正方形地毯,深爱父亲的女儿们都想得这块地毯,以作纪念。大姐想出了一个好办法:“把它裁成三个小正方形地毯,为了不使地毯剪得过于零碎,最好只剪成4块,其中两块是正方形,另外两块可以拼成一个正方形。”聪明的你能想出一个巧妙的剪法,符合大姐的设想吗?

二、合作交流

探索正方形的性质

(1)边的性质: ;

(2)角的性质: ;

(3)对角线的性质: ;

(4)对称性: 。

三、典型例题

例1、 已知:如图,正方形ABCD的对角线AC、BD相交于

点O;正方形A’B’C’D’的顶点A’与点O重合,A’B’交BC于点E,

A’D’交CD于点F,E是BC的中点。

(1)求证:F是CD的中点

(2)若正方形A’B’C’D’绕点O旋转某个角度后,OE=OF吗?

(3)由(1)、(2)可以得到什么结论?

无论正方形A’B’C’D’绕点O旋转并与正方形ABCD分别交BC、CD于点E、F,总有OE=OF,BE=CF,EC=FD,两个正方形的重叠部分的面积始终等于正方形ABCD面积的四分之一等等

思考:

如图,将n个边长都为1cm的正方形按如图所示摆放,点A1、A2、…、An分别是正方形的中心,则n个这样的正方形重叠部分的面积和为( C )

A.cm2 B.cm2 C.cm2 D. cm2

例2、已知,在正方形ABCD中,E是BC的中点,点F在CD上,∠FAE﹦∠BAE.

求证:AF=BC+FC.

例3、已知正方形ABCD。

(1)如图1,E是AD上一点,过BE上一点O作BE的垂线,交AB于点G,交CD于点H,求证:BE=GH;

(2)如图2,过正方形ABCD内任意一点作两条互相垂直的直线,分别交AD、BC于点E、F,交AB、CD于点G、H,EF与GH相等吗?请写出你的结论;

(3)当点O在正方形ABCD的边上或外部时,过点O作两条互相垂直的直线,被正方形相对的两边(或它们的延长线)截得的两条线段还相等吗?其中一种情形如图3所示,过正方形ABCD外一点O作互相垂直的两条直线m、n,m与AD、BC的延长线分别交于点E、F,n与AB、DC的延长线分别交于点G、H,试就该图对你的结论加以证明。

四、知识梳理

(1)、正方形与矩形,菱形,平行四边形的关系如下图。

(2)、正方形的性质:

①正方形对边平行。

②正方形四边相等。

③正方形四个角都是直角。

④正方形既是轴对称图形,又是中心对称图形。

⑤正方形对角线相等,互相垂直平分,每条对角线平分一组对

(3)本节课我们把探索和解决问题的思路、方法、结论,从特殊情形逐步推广到一般的情形,从而得到一般的结论,这也是我们获得数学结论的一种重要的思想方法

五、达标测试

1、如图7,边长为1的正方形ABCD绕点A逆时针旋转30°到正方形AB′C′D′,图中阴影部分的面积为( )

A. B. C.1- D.1-

2、已知:如图,正方形ABCD的周长为4a,四边形EFGH四个顶点E、F、G、H分别在AB、BC、CD、DA上滑动,在滑动过程中,始终有EH∥BD∥FG,且EH=FG,那么四边形EFGH的周长是否可求?若能求出,它的周长是多少?若不能求出,请说明理由.

3、如图,正方形ABCD中,AB=1,点P是对角线AC上的一点,分别以AP、PC为对角线作正方形,则两个小正方形的周长的和是_________。

4、如图,正方形ABCD中,∠DAF=25°,AF交对角线BD于E,交CD于F, 则∠BEC= 度.

5、如图:正方形ABCD中,AC=10,P是AB上任意一点,PE⊥AC于E,PF⊥BD于F,则PE+PF= 。可以用一句话概括:正方形边上的任意一点到两对角线的距离之和等于

。

6、如图,正方形ABCD中,点E在BC的延长线上,AE平分∠DAC,则下列结论:(1)∠E=22.50. (2) ∠AFC=112.50. (3) ∠ACE=1350(4)AC=CE(5) AD∶CE=1∶. 其中正确的有( )(A)5个 (B)4个 (C)3个 (D)2个

6、现有若干张边长不相等但都大于4cm的正方形纸片,从中任选一张,如图从距离正方形的四个顶点2cm处,沿45°角画线,将正方形纸片分成5部分,则中间阴影部分的面积是 cm;若在上述正方形纸片中再任选一张重复上述过程,并计算阴影部分的面积,你能发现什么规律? .得到的阴影部分的面积是,即阴影部分的面积不变.

教后反思:

1.3 平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(5)

学习目标

1、会证明平行四边形的判定定理,结合具体命题了解反证法

2、能运用平行四边形的判定定理及反证法进行简单的计算与证明

3、能运用平行四边形的性质与判定定理进行比较简单的综合推理与证明

4、初步体会证明过程中的反证法的思想及其说理的过程

学习重、难点

重点:平行四边形判定定理的证明,反证法

难点:用反证法证明

学习过程:

一、知识准备

回忆我们曾探索得到的一个四边形是平行四边形的条件,填写下表:

条 件 结 论

四边形ABCD,对角线AC、BD相交于点O 四边形ABCD是是 平行四边形

二、合作交流

问题一 你能证明我们曾探索得到的平行四边形的判定方法是正确的吗?

证明:一组对边平行且相等的四边形是平行四边形。

分析:先根据命题画出图形,再写出已知、求证,最后用研究平行四边形常见的辅助线“连结对角线”证三角形全等,得到两组内错角相等,由平行线证出平行四边形。

问题二 证明:对角线互相平分的四边形是平行四边形。

问题三 你认为“一组对边平行,另一组对边相等的四边形是平行四边形”这个结论正确吗?为什么?

问题四 你认为“在四边形ABCD中,如果OA=OC,OB≠OD,那么四边形ABCD不是平行四边形”这个结论正确吗?为什么?

分析:假设四边形ABCD是平行四边形,那么OA=OC,OB=OD,这与条件OB≠OD矛盾,所以四边形ABCD不是平行四边形。

假设条件成立,结论不成立,然后由这个“假设”出发推导出与条件矛盾的结果,从而证明结论一定成立,这种证明方法叫做反证法。

三、典型例题

已知:如图,在□ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,AE⊥BD,CF⊥BD,垂足分别为E、F。

求证:四边形AECF是平行四边形。

分析:由垂直可证一组对边平行,再利用全等证这组对边相等;或由平行四边形对角线互相平分知OA=OC,再证OE=OF即可;或由垂直证一组对边平行,再利用面积相等法证这组对边相等。

四、知识梳理

1.从边与边的关系:

两组对边分别平行

一组对边平行且相等 的四边形是平行四边形。

两组对边分别相等

2.从角与角的关系: 两组对角分别相等的四边形是平行四边形。

3.从对角线的相互关系: 对角线互相平分的四边形是平行四边形。

五、达标测试

1.已知AD∥BC,要使四边形ABCD为平行四边形,需要增加条件

(只需填一个你认为正确的条件即可).

2.已知:□ABCD的周长是30cm,对角线AC,BD相交于点O,⊿AOB的周长比⊿BOC的周长为5cm ,则这个平行四边形的各边长为_____.

3.如图,在□ABCD中,EF∥BC,GH∥AB, EF、GH的交点P在BD上,则图中有 对四边形面积相等;它们是

4.□ABCD中,过O点的直线EF分别交AD、CB于E、F,AB=2.4㎝,BC=4㎝,OE=1.1㎝,则四边形CDEF的周长为______________㎝.

5、如图,在□ABCD中,∠DAB=60°,点E、F分别在CD、AB的延长线上,且AE=AD,CF=CB.

(1)求证:四边形AFCE是平行四边形.

(2)若去掉已知条件的“∠DAB=60°,上述的结论还成立吗 若成立,请写出证明过程;

若不成立,请说明理由.

教后反思

1.3 平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(6)

学习目标:

1、会证明矩形的判定定理

2、能运用矩形的判定定理进行计算与证明

3、能运用矩形的性质定理与判定定理进行比较简单的综合推理与证明

学习重、难点

重点:矩形判定定理的证明

难点:矩形判定定理的应用

学习过程:

一、知识准备

具备什么条件的平行四边形是矩形?具备什么条件的四边形是矩形?同学之间进行交流。

二、探索活动

问题一 如图,在□ABCD中,AC=BD,由此你可得到什么?

问题二 如图,要证□ABCD是矩形,需证什么?为什么?

根据矩形的定义,只要证□ABCD的一个角是直角;或证∠ABO+∠CBO=90°;或证∠ABC=∠DCB.

问题三 说说证明“对角线相等的平行四边形是矩形”的思路。

由问题二可得出多种证明思路。

三、典型例题

P22 例5

例2、已知:如图,□ABCD的四个内角平分线相交于点E、F、G、H。

求证:EG=FH

分析:由□ABCD,得对边AB∥CD,可证∠ABC+∠BCD=180°再由两角的平分线可得∠GBC+∠GCB=90°,从而得∠HGF=90°,同理可证得∠HEF=90°,∠AHB=90°,再由对顶角相等得∠EHG=90°,从而可得四边形EFGH是矩形,再由矩形的对角线相等得出结论。

四、知识梳理

1、具有平行四边形的所有性质。

2、特有性质:四个角都是直角,对角线线段。

3、矩形的判定方法1、2都是有两个条件:

①是平行四边形,②有一个角是直角或对角线相等。

判定方法3的两个条件是:①是四边形,②有三个直角。

五、达标测试

1.下列说法错误的是( )

(A)有一个内角是直角的平行四边形是矩形

(B)矩形的四个角都是直角,并且对角线相等

(C)对角线相等的平行四边形是矩形

(D)有两个角是直角的四边形是矩形

2.平行四边形内角平分线能够围成的四边形是( )

(A)梯形 (B)矩形 (C)正方形 (D)不是平行四边形

3.如图,E,F,G,H分别是四边形ABCD四条边的中点,要使四边形EFGH为矩形,四边形ABCD应具备的条件是( ).

(A)一组对边平行而另一组对边不平行;(B)对角线相等

(C)对角线互相垂直; (D)对角线互相平分

4.如图,BO是Rt△ABC斜边上的中线,延长BO至点D,使BO=DO,连结AD,CD,则四边形ABCD是矩形吗?请说明理由.

5.已知:如图,BC是等腰△BED底边ED上的高,四边形ABEC是平行四边形.求证:四边形ABCD是矩形.

6.工人师傅在做门框或矩形零件时,常常测量它们的两条对角线是否相等来检查直角的精度,为什么

7.工人师傅做铝合金窗框分下面三个步骤进行:

(1)先截出两对符合规格的铝合金窗料(如图①),使AB=CD,EF=GH;

(2)摆放成如图②的四边形,则这时窗框的形状是______形,根据的数学原理是:_______________________;

(3)将直角尺靠紧窗框的一个角(如图③),调整窗框的边框,当直角尺的两条直角边与窗框无缝隙时(如图④),说明窗框合格,这时窗框是_______形,根据的数学原理是:_____________________.

教后反思:

1.3 平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(7)

学习目标

1、会证明菱形的判定定理

2、能运用菱形的判定定理进行计算与证明

3、能运用菱形的性质定理与判定定理进行比较简单的综合推理与证明

学习重、难点

重点:菱形判定定理的证明

难点:菱形判定定理的应用

学习过程:

一、知识准备

具备什么条件的平行四边形是菱形?具备什么条件的四边形是菱形?同学之间进行交流。

二、探索活动

探索“对角线互相垂直的平行四边形是菱形”的证明思路。

问题一 如图,在□ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,

且AC⊥BD,由此你可证得什么?(可得到两对全等的等腰三角形和

四个全等的直角三角形,还可得到AC、BD互相垂直平分)

问题二 如图,要证平行四边形ABCD是菱形,需证什么?为什么?

(要证平行四边形是菱形,根据菱形的定义,只需证一组邻边相等即可)

问题三 说说证明“对角线互相垂直的平行四边形是菱形”的思路。

(思路一:证相邻的两个直角三角形全等得出一组邻边相等即可;思路二:由垂直平分线的性质可得一组邻边相等。)

可选择思路二证明。

思考与探索 你能用直尺和圆规作一个菱形?并说明作图的理由。

作法一:可利用“四边相等的四边形是菱形”来作,先作一个角,再在角的两边上截取相等的边作为菱形的边长,再分别以两个截点为圆心,菱形的边长为半径画弧,两弧相交于一点,这点即为菱形的第四个顶点;

作法二:可利用“对角线互相垂直平分的四边形是菱形”来作,可先作出两条互相垂直平分的线段,再将两条线段的四个端点顺次连结起来,即作出了一个菱形。

三、典型例题

例1、 已知:如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AD是角平分线,点E、F分别在AC、AD上,且AE=AB,EF∥BC。

求证:四边形CDEF是菱形。

例2、如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠BAC=60°,DE垂直平分BC,垂足为D,交AB于点E,又点F在DE的延长线上,且AF=CE.求证:四边形ACEF为菱形.

四、知识梳理

1、用直尺和圆规作一个菱形,并说明作图依据。

2、菱形的判定方法。

五、达标测试

1、判断

(1)对角线互相垂直的四边形是菱形。( )

(2)对角线互相平分的四边形是菱形。( )

(3)两组对边分别平行,且对角线互相垂直的四边形是菱形。( )

(4)两组对边分别相等,且对角线互相垂直的四边形是菱形。( )

2、已知:如图,在□ABCD中,对角线BD平分∠ABC。

求证:四边形ABCD是菱形。

3、已知:如图,在△ABC中,AD是角平分线,E是AB上一点,且AE=AC,EG∥BC,EG交AD于点G。

求证:四边形EDCG是菱形。

4、如图,点E、F是菱形ABCD的边BC、CD上的点,请你添加一个条件(不得另外添加辅助线和字母),使AE=AF,你添加的条件是________.

5、如图,O是矩形ABCD的对角线的交点,DE∥AC,CE∥BD,DE和CE相交于E,求证:四边形OCED是菱形。

6、已知:如图,AD是△ABC的角平分线,DE∥AC交AB于点E,

DF∥AB交AC于点F,请判断四边形AEDF的形状,并说明理由。

7、已知:如图,□ABCD的对角线AC的垂直平分线与边AD、BC

分别相交于点E、F。

求证:四边形AFCE是菱形。

8、将一张长方形纸片既快又准确地剪出一个菱形,并说出这样剪的依据。

教后反思:

1.3 平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(8)

学习目标

1、根据平行四边形、矩形、菱形与正方形之间的关系,归纳出正方形的判定定理

2、能运用正方形的判定定理进行简单的计算与证明

3、能运用正方形的性质定理与判定定理进行比较简单的综合推理与证明

4、在探究与证明正方形判定定理的过程中,进一步体会一般与特殊的辩证关系,提高分析问题与解决问题的能力

学习重、难点

重点:正方形判定的应用

难点:通过引导合情推理和演绎推理,提高逻辑思维水平

学习过程:

一、知识准备

正方形是特殊的矩形和特殊的菱形,那么什么样的矩形是正方形?什么样的菱形是正方形?

二、合作交流

为了活跃学生思维,可以提出以下问题:

①对角线相等的菱形是正方形吗?为什么?

②对角线互相垂直的矩形是正方形吗?为什么?

③对角线垂直且相等的四边形是正方形吗?为什么?

④四条边都相等的四边形是正方形吗?为什么?

⑤说“四个角相等的四边形是正方形”对吗?

判定方法

(1)矩形、菱形法:先判定四边形是矩形,再判定这个矩形是菱形(一组邻边相等的矩形);或者先判定四边形是菱形,再判定这个菱形也是矩形(有一个角是直角的菱形)。

(2)定义法:有一组邻边相等且有一个角是直角的平行四边形是正方形,这是直接利用定义来判定的。

如何用直尺和圆规作正方形?如何把长方形纸片通过折纸,剪出一个正方形纸片?

三、典型例题

例1 已知:如图,E、F、G、H分别是正方形各边的中点,AF、BG、CH、DE分别两两相交于点A’、B’、C’、D’。

求证:四边形是正方形。

例2:已知:如图,点A'、B'、C'、D'分别是正方形ABCD四条边上的点,并且AA'=BB'=CC'=DD'。

求证:四边形A‘B’C‘D’是正方形

四、知识梳理

1、特殊的图形具有一般图形的性质和它的特殊性质。

2、一个图形的形状越特殊,它的判定需要的条件就越多。

3、判定一个四边形是正方形的思考方法有哪些?

五、达标测试

1、如图,将一张长方形纸片对折两次,然后剪下一个角,打开.如果要剪出一个正方形,那么剪口线与折痕成( )

A.角 B.角 C.角 D.角

2、用两个全等的直角三角形拼下列图形:①平行四边形;②矩形;③菱形;④正方形;⑤等腰三角形;⑥等边三角形;一定可以拼成的是________(只填序号).

3、如图2,将边长为8cm的正方形ABCD的四边沿直线L向右滚动(不滑动),当正方形滚动两周时,正方形的顶点A所经过的路线的长是________cm.

4、如图所示,在四边形ABCD中,AB=BC=CD=DA,对角线AC与BD相交于点O.若不增加任何字母与辅助线,要使得四边形ABCD是正方形,

则还需增加的一个条件是 .

5、△ABC中,∠ACB=90°,CD平分∠ACB,DE⊥AC,DF⊥BC,E、F是垂足。

求证:四边形DECF是正方形。

6、已知:如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD是角平分线,DE⊥AC,DF⊥BC,垂足分别为E、F。

求证:四边形ECFD是正方形。

教后反思:

课 题:1.4 等腰梯形的性质和判定

学习目标:

1、能证明等腰梯形的性质定理和判定定理。

2、逐步学会分析和综合的思考方法,发展合乎逻辑的思考能力。

3、经历对操作活动的合理性进行证明的过程,不断感受证明的必要性、感受合情推理和演绎推理都是人们正确认识事物的重要途径。

4、感受探索活动中所体现的转化的数学思想方法。

学习重点:等腰梯形的性质和判定。

学习难点:解决梯形问题的基本方法(将梯形转化为平行四边形和三角形及正确运用辅助线).

学习过程:

一、知识准备:

我们曾用等腰三角形剪出了等腰梯形(如图),并探索得到等腰梯形的性质和判定。现在我们来证明有关等腰梯形的一些结论。

1.什么叫梯形

一组对边平行,另一组对边不平行的四边形叫梯形.

2.两种特殊的梯形

直角梯形:有一个角是直角的梯形叫直角梯形

等腰梯形:两腰相等的梯形叫等腰梯形

3、根据等腰梯形的定义,一个图形要成为等腰梯形,首先它必须是_____,还要具备_____相等;

二、探索活动

1、等腰梯形的判定定理及证明。

2、等腰梯形的性质:

四、典型例题:

例1、如图梯形ABCD中,AD∥BC,M是AD的中点,∠MBC=∠MCB

求证:四边形ABFE是等腰梯形;

例2、在梯形ABCD中,AD∥BC AB=DC=AD=5 CA⊥AB,求BC之长和∠D的度数.

五、知识梳理

1、等腰梯形的判定定理

在同一底上的两个角相等的梯形是等腰梯形.、

2、等腰梯形的性质定理:

(1)等腰梯形同一底上的两底角相等。

(2)等腰梯形的两条对角线相等。

六、达标测试

1.四边形的四个内角的度数比是2∶3∶3∶4,则这个四边形是( )

A.等腰梯形 B.直角梯形

C.平行四边形 D.不能确定

2.在等腰梯形ABCD中,AD∥BC,AE⊥BC于E,且AE=AD,BC=3AD,则∠B等于( )

A.30° B.45° C.60° D.135°

3.若等腰梯形ABCD中,AD∥BC,AB=CD,AC、BD相交于点O,那么图中全等三角形共有_______对;若梯形ABCD为一般梯形,那么图中面积相等的三角形共有_______对.

4.梯形的上底长为5 cm,将一腰平移到上底的另一端点位置后与另一腰和下底所构成的三角形的周长为20 cm,那么梯形的周长为_______.

5.在梯形ABCD中,AD∥BC,∠B=50°,∠C=80°,AD=8,BC=11,则CD=_______.

6.等腰梯形的腰长为5 cm,上、下底的长分别为6 cm和12 cm,则它的面积为_______.

7.在梯形ABCD中,AD∥BC,∠B=90°,∠C=45°,CD=10 cm,BC=2AD,则梯形的面积为_______.

8、四边形ABCD是等腰梯形,AD∥BC,AB=DC,PB=PC. 求证:PA=PD

教后反思:

课题: 1.5 三角形中位线定理

学习目标:

理解三角形中位线的概念,掌握它的性质.

能较熟练地应用三角形中位线性质进行有关的证明和计算.

3.经历探索、猜想、证明的过程,进一步发展推理论证的能力.

4.能运用综合法证明有关三角形中位线性质的结论.理解在证明过程中所运用的归纳、类比、转化等思想方法.

学习重点、难点

1.重点:掌握和运用三角形中位线的性质.

2.难点:三角形中位线性质的证明(辅助线的添加方法).

(1)强调三角形的中位线与中线的区别:

(2)要把三角形中位线性质的特点、条件、结论及作用交代清楚:

学习过程:

一、知识准备

实验:请同学们思考:将任意一个三角形分成四个全等的三角形,你是如何切割的?(答案如图)

图中有几个平行四边形?你是如何判断的?

二、学习内容

1、三角形中位线: .

2、三角形中位线性质

三角形中位线定理

应注意的两个问题:

第一个结论是表明中位线与第三边的位置关系,第二个结论是说明中位线与第三边的数量关系,在应用时可根据需要来选用其中的结论(可以单独用其中结论).

②这个定理的证明方法很多,关键在于如何添加辅助线.

3、探索活动

已知: 如图,点D、E、分别为△ABC边AB、AC的中点,求证:DE∥BC且DE=BC.

【思考】:

(1)想一想:

①一个三角形的中位线共有几条?

②三角形的中位线与中线有什么区别?

(2)三角形的中位线与第三边有怎样的关系?

三角形中位线的性质:三角形的中位线平行与第三边,且等于第三边的一半.

〖拓展〗已知:△ABC的周长为a,面积为s,连接各边中点得△A1B1C1,再连接△A1B1C1各边中点得△A2B2C2……,

则(1) 第3次连接所得△A3B3C3的周长= ,面积=

(2)第n次连接所得△AnBnCn的周长= ,面积=

三、典型例题

例1、如图,△ABC中,AD是BC的中线,EF是中位线,

求证:AD、EF互相平分。

例2、已知,在三角形ABC中,BD平分∠ABC,AD ⊥BD,F为AC的中点,

求证:DE∥BC,DF=(BC-AB)

例3、求证:顺次连结四边形四条边的中点,所得的四边形是平行四边形.

已知:如图所示,在四边形ABCD中,E、F、G、H分别是AB、BC、CD、DA的中点.

求证:四边形EFGH是平行四边形.‘

思考:

1、顺次连结矩形、菱形、正方形各边中点所得的四边形是什么四边形?等腰梯形呢?

2、猜测:当四边形满足什么条件时,四边形EFGH为矩形、菱形、正方形?

四、知识梳理:

1、三角形的中位线平行与第三边,且等于第三边的一半.

2、顺次连结四边形四条边的中点,所得的四边形是平行四边形.对角线相等时是菱形,对角线垂直时是矩形,对角线既相等又垂直时是正方形。

五、达标测试

1、如图,A、B两点被池塘隔开,在AB外选一点C,连结AC和BC,并分别找出AC和BC的中点M、N,如果测得MN=20 m,那么A、B两点的距离是 m,理由是 .

2、△ABC中,D、E、F分别是AB、AC、BC的中点,

(1)若EF=5cm,则AB= cm;若BC=9cm,则DE= cm;

(2)中线AF与DE中位线有什么特殊的关系?证明你的猜想.

3、一个三角形的周长是135cm,过三角形各顶点作对边的平行线,则这三条平行线所组成的三角形的周长是 cm.

4、已知:如图点E. F .G. H分别是线段 AB. BC. C D. AD的中点当四边形DBCA满足什么条件时,四边形EFGH是菱形?

教后反思:

课题: 1.5 梯形的中位线

学习目标:

1.掌握梯形中位线的概念和梯形中位线定理

2.能够应用梯形中位线概念及定理进行有关的论证和计算,进一步提高学生的计算能力和分析能力

3.通过定理证明及一题多解,逐步培养学生的分析问题和解决问题的能力

学习重点:梯形中位线性质

学习难点:梯形中位线定理的证明.。

学习过程:

一、知识准备:

上一节课我们通过对三角形的中位线定理的再认识,知道顺次连接四边形各边的中点会得到一个平行四边形,那么如果我顺次连接的是矩形,菱形或正方形,又会得到什么样的图形呢?

二、学习内容:

1、梯形中位线定义: 2、现在我们来研究梯形中位线有什么性质.

如下图所示:EF是 △ABC的中位线,引导学生回答下列问题:(1)EF与BC有什么关系?( )

(2)如果 AD∥BC,那么AD与GC是否相等?为什么?

(3)EF与AD、BG有何关系?

由此得出梯形中位线定理:梯形的中位线平行于两底,并且等于两底和的一半.

定理符号语言表达:

在梯形ABCD中,AD∥BC

∵ ;

∴ 。

3 归纳总结出梯形的又一个面积公式:

S 梯=(a+b)h 设中位线长为m ,则m=(a+b), S=mh

三、典例例题:

例1、已知:如图在梯形ABCD中,AD∥BC,AB=AD+BC,E为CD的中点,求证:AE⊥BE

例2、如图,过平行四边形ABCD的四个顶点A,B,C,D分别做四条平行线L1// L2// L3 //L4 设L1,L2,L3,L4 与平行四边形ABCD外的一条直线交于 A1,B1,C1,D1

证明AA1+CC1=BB1+DD1

例3、已知:如图在梯形ABCD中,AD∥BC,M、N分别为对角线BD,AC的中点,

求证:MN∥BC,MN=(BC-AD)

四、知识梳理:

1、基本知识:梯形中位线定理(位置关系:梯形的中位线平行于上、下底;数量关系:梯形的中位线等于上下底和的一半。把梯形的中位线定理与三角形中位线定理进行比较,三角形实质上可以理解为上底为零的一种特殊的梯形)

2梯形另一面积计算公式

3数学思想方法:化归、几何建模、数形结合

五、达标测试

1、已知梯形的中位线长为24厘米,上、下底的比为1:3,则梯形的上、 下底之差是( )

A.24厘米 B.12厘米; C.36厘米 D.48厘米

2、若梯形的上底长为8cm,,中位线长10cm,则下底长为

3、等腰梯形ABCD的中位线EF的长为6,腰AD的长为5,则等腰梯形ABCD的周长为

4、一个等腰梯形的对角线互相垂直,梯形的高为2cm,,则梯形的面积为

5、若梯形的周长为80cm, 中位线长于腰长相等,高为12cm,则它的面积为

6、有一个木匠想制作一个木梯,共需5根横木共200cm,其中最上端的横木长20cm,其他四根横木的长度(每两根横木的距离相等)

7、如图:在Rt△ABC中,AB是斜边,DE∥FG∥BC,且AE=EG=GC=3,DE=2。

求:(1)FG;

(2)BC;

(3)S梓形BCED

8、如图,四边形ABCD中,AC、BD相交于点O,且AC=BD,E、F是AD、BC中点,EF分别交AC、BD于M、N ,求证:OM=ON

9、如图所示,有一块四边形的地ABCD,测得 ,顶点B、C到AD的距离分别为10m、4m,求这块地的面积.

教后反思:

课题:《图形与证明》复习(1)

一.知识点:

1、填表:

图形名称 图形 性质(符号语言) 判定(符号语言) 典型结论或例题

等腰三角形

等腰梯形

角平分线

线段的垂直平分线

三角形中位线

梯形中位线

平行四边形

矩形

菱形

正方形

2、直角三角形全等的判定定理

3、通过相关问题进一步体会探究过程中所运用的类比,对比,转化等数学思想方法。

二.达标测试:

1.平行四边形ABCD中,如果∠A=55°,那么∠C的度数是

(A)45° (B)55° (C)125°(D)145°

2.如图1,在△ABC中,D、E分别是AB、AC的中点,BC=12,则DE的长是 (A)4 (B)5 (C)6 (D)7

3.阳光中学阅览室在装修过程中,准备用边长相等的正方形和正三角形两种地砖镶嵌地面,在每个顶点的周围正方形、正三角形地砖的块数可以分别是

A、2,2 B、2,3 C、1,2 D、2,1

4.如图,梯形ABCD中,AD∥BC,∠C=90°,且AB=AD,连结BD,过A点作BD的垂线,交BC于E。如果EC=3cm,CD=4cm,那么,梯形ABCD的面积是 cm2。

5、如图5,在矩形ABCD中,点E是BC上一点,AE=AD,DF⊥AE,垂足为F。线段DF与图中的哪一条线段相等?先将你猜想出的结论填写在下面的横线上,然后再加以证明。

即DF= 。(写出一条线段即可)

证明:

教后反思:

第一章小结与思考(2)

学习目标:进一步掌握等腰三角形的性质和判定、直角三角形全等的判定、角平分线的性质定理与判定定理、特殊四边形(平行四边形、矩形、菱形、正方形)的定义、性质和判定;等腰梯形的性质和判定;中位线定理,并会灵活运用.

学习重点:性质定理和判定定理的应用

学习难点:性质定理和判定定理的应用

学习过程:

一、基础练习

1、等腰三角形的一个底角为,则顶角的度数是 度.

2、等腰三角形的两边长分别为4和9,则第三边长为 .

3、 下列命题为真命题的是( )

A:三角形的中位线把三角形的面积分成相等的两部分;

B:对角线相等且相互平分的四边形是正方形;

C:关于某直线对称的两个三角形是全等三角形;

D:一组对边平行,另一组对边相等的四边形一定是等腰梯形

4、下列命题是假命题的是( )

A:四个角相等的四边形是矩形; B:对角线互相平分的四边形是平行四边形;

C:四条边相等的四边形是菱形; D:对角线互相垂直且相等的四边形是正方形

5、如图在中,∠ABC的平分线交AD于E,且AE=2,DE=1,则的周长等于 .

6、如图,点D、E、F 分别是三边上的中点.若的面积为12,则的面积为 .

(第6题)

二、提高练习

7、如图,在等腰Rt△ABC中,∠ACB=90°,D为BC的中点,DE⊥AB,垂足为E,过点B作BF∥AC交DE的延长线于点F,

连接CF.(1)求证:AD⊥CF;

(2)连接AF,试判断△ACF的形状,并说明理由.

8、已知;如图.矩形ABCD的对角线AC与BD相交于点O,点O关于直线AD的对称点是E,连结AE、DE.

(1)试判断四边形AODE的形状,说明理由;

(2)请你连结EB、EC.并证明EB=EC.

( 操老师的博客http: / / caoyun )

教后反思:

O

D

E

C

B

A

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

图(1)

图(2)

P

Q

C

A

B

x

A

B

C

D

E

F

1

2

A

D

C

H

B

1200

A

B

D

C

E

O

(第18题)

A1

A2

A3

A4

C

B

E

A

D

F

E

P

D

C

B

A

F

_

F

_

E

_

D

_

C

_

B

_

A

16题图

(第1题图)

A

B

C

D

O

A

B

C

D

E

A

3

E

3

G

C

B

F

D

3

2

A

B

D

C

E

第4题图

A

B

C

F

E

D

(第5题)

一

章

导

学

案

(总计16课时)

课题:等腰三角形的性质和判定(1)

学习目标:

1、进一步掌握证明的基本步骤和书写格式。

2、能用“基本事实”和“已经证明的定理”为依据,证明等腰三角形的性质定理和判定定理。

重点、难点:

等腰三角形的性质及其证明。

2、应用性质解题。

学习过程:

一、知识回顾:

在初中数学八(下)的第十一章中,我们学习了证明的相关知识,你还记得吗?不妨回忆一下。

1、用_______________的过程,叫做证明。

经过________________称为定理。

2、证明与图形有关的命题,一般步骤有哪些?

(1)_________________________;

(2)_________________________;

(3)_________________________.

3、推理和证明的依据有哪几类?

_____________、___________、____________等。

4、我们初中数学中,选用了哪些真命题作为基本事实:

(1)______________________;

(2)______________________;

(3)______________________;

(4)______________________;

(5)______________________。

此外,还有_____________和____________也都看作是基本事实。

5、在八(下)的第十一章中,我们依据上述的基本事实,证明了哪些定理?你能一一列出来吗?

(1)______________________;

(2)______________________;

(3)______________________;

(4)______________________;

(5)______________________;

(6)______________________;

(7)______________________;

(8)______________________;

(9)______________________;

(10)______________________。

二、情景创设:

以前,我们曾经学习过等腰三角形,你还记得吗?不妨我们来回忆一下下列几个问题:

1、什么叫做等腰三角形?(等腰三角形的定义)

________________________

2、等腰三角形有哪些性质?

___________________________;

__________________________;

_________________________。

3、上述性质你是怎么得到的?(不妨动手操作做一做)

________________________________

4、这些性质都是真命题吗?你能否用从基本事实出发,对它们进行证明?

___________________________。

三、探索活动:

1、合作与讨论

证明:等腰三角形的两个底角相等。

2、思考与讨论

怎样证明:等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合。

3、通过上面两个问题的证明,我们得到了等腰三角形的性质定理。

定理:__________________,(简称:______)

定理:___________________,(简称:______)

4、你能写出上面两个定理的符号语言吗?(请完成下表)

文学语言 图形 符号语言

等边对等角 在△ABC中 ∵ ________; ∴________。

三线合一 在△ABC中,AB=AC( (1)∵∠BAD=∠CAD_ ∴___,_____。( (2)∵BD=CD∴____,_____。( (3)∵AD⊥BC∴ ∴ _____,_____。

5、思考与探索

如何证明“等腰三角形的两个底角相等”的逆命题是正确的?

要求:(1)写出它的逆命题:__________________________。

(2)画出图形,写出已知、求证,并进行证明。

6、通过上面的证明,我们又得到了等腰三角形的判定定理:_____________。

四、体会与交流:知识梳理

1、在本节课中,我们用基本事实又证明了哪些定理。

(1)________________________;

(2)________________________;

(3)________________________。

2、实际上,我们以前曾学习过很多图形的知识,(如:直角三角形全等,平行四边形、矩形、菱形、正方形、梯形等)。对于这些图形,我们通过动手操作也得到了它们的性质和判定,在今后的学习中,我们将进一步证明它们的正确性。

五、达标测试

1、如果等腰三角形的周长为12,一边长为5,那么另两边长分别为__________。

2、如果等腰三角形有两边长为2和5,那么周长为_____。

3、如果等腰三角形有一个角等于50°,那么另两个角为_____。

4、如果等腰三角形有一个角等于120°,那么另两个角为____。

5、用三角尺画出一个等腰三角形的对称轴,你有几种画法?(请你画出图形)

6、在△ABC中,∠A=40°,当∠B等于多少度数时,△ABC是等腰三角形?

7、如图,△ABC中,AB=AC,角平分线BD、CE相交于点O,

求证:OB=OC。

教后反思:

课题:等腰三角形的性质和判定(2)

学习目标:

在掌握了等腰三角形的性质定理和判定定理的基础上,探索等边三角形和其它相关知识的证明方法。

学习过程:

一、知识回顾

上节课中,我们对等腰三角形的性质定理和判定定理进行了证明,请你写出这些定理。

等腰三角形性质定理:(1)_____________________;

(2)____________________。

等腰三角形判定定理:______________________。

二、典型例题分析:

1、已知:如图∠EAC是△ABC的外角,AD平分∠EAC,且AD∥BC。

求证:AB=AC

2、在上图中,如果AB=AC,AD∥BC,那么AD平分∠EAC吗?如果结论成立,你能证明这个结论吗?

3、你还能得到其他的结论吗?与同学交流。

三、思考与交流

1、证明:两角及其中一角的对边对应相等的两个三角形全等。(简写“AAS”)

2、证明:

(1)等边三角形的每个内角都等于60°。

(2)3个内角都相等的三角形是等边三角形。

3、证明:

(1)线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等。

(2)到一条线段两个端点距离相等的点在这条线段的垂直平分线上。

四、体会与交流;知识梳理

本节课,我们又证明了哪些定理?你掌握了吗?

五、达标测试

1、如图,在△ABC中,∠B=∠C=36°,∠ADE=∠AED=2∠B,由这些条件你能得到哪些结论?请证明你的结论。

2、已知:如图,△ABC是等边三角形,DE∥BC,分别交AB、AC于点D、E。

求证:△ADE是等边三角形。

求证:如果一个等腰三角形中有一个角等于60°,那么这个三角形是等边三角形。

教后反思:

课题:直角三角形的全等判定

学习目标:

掌握了直角三角形的全等判定定理和其它相关知识的证明方法。

重、难点:

直角三角形的判定定理。

直角三角形和其它相关知识的证明方法。

学习过程:

一、知识回顾

我们已经学习过有关直角三角形的相关知识和全等三角形的判定方法,请你写出这些定理。

直角三角形的定义:_______________________;

全等三角形判定定理:

(1)_______________________。简写( )

(2)_______________________。简写( )

(3)_______________________。简写( )

(4)_______________________。简写( )

二、典例分析

1、证明:斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等。(简写为“H L”)

已知,在△ABC和△AˊBˊCˊ中,∠ACB=∠AˊCˊBˊ=90°,AB= AˊBˊ,AC= AˊCˊ,求证:△ABC≌△AˊBˊCˊ

三、思考与交流

在上面的图(2)中,如果∠BAC=30°,那么BC=AB吗?并用文字语言叙述出来。

四、知识梳理

两个直角三角形全等的判定定理:

斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等。(简写为“H L”)

五、达标测试

一、选择题

1.△ABC中,∠C=90°,AD为角平分线,BC=32,BD∶DC=9∶ 7, 则点D到AB的距离为( )

A.18cm B.16cm C.14cm D.12cm

2.在△ABC内部取一点P使得点P到△ABC的三边距离相等,则点P应是△ABC的哪三条线交点. ( )

(A)高 (B)角平分线 (C)中线 (D)边的垂直平分线

3.已知,如图,△ABC中,AB=AC,AD是角平分线,BE=CF,则下列说法正确的有几个 ( )

(1)AD平分∠EDF;(2)△EBD≌△FCD;(3)BD=CD; (4)AD⊥BC.

(A)1个 (B)2个 (C)3个 (D)4个

二、填空题

4.如图,在△ABC和△ABD中,∠C=∠D=90°,若利用“AAS”证明△ABC≌△ABD,则需要加条件 _______或 ; 若利用“HL”证明△ABC≌△ABD,则需要加条件 或 .

第6题

第4题 第5题

5.如图,有一个直角△ABC,∠C=90°,AC=10,BC=5,一条线段PQ=AB,P.Q两点分别在AC和过点A且垂直于AC的射线AX上运动,当AP= 时,才能使ΔABC≌ΔPQA.

6.如图,在△ABC中,∠C=90°,AC=BC,AD平分∠CAB,交BC于 D,DE⊥AB于E,且AB=6 cm,则△DEB的周长为___________cm.

三、解答题

7.如图,在△ABC中,已知D是BC中点,DE⊥AB,DF⊥AC,垂足分别是E、F,DE=DF. 求证:AB=AC

8.已知:如图,AC平分∠BAD,CE⊥AB于E,CF⊥AD于F,且BC=DC.你能说明BE与DF相等吗?

教后反思:

1.3平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(1)

学习目标:

1、会证明平行四边形的性质定理及其相关结论

2、能运用平行四边形的性质定理进行计算与证明

3、在进行探索、猜想、证明的过程中,进一步发展推理论证的能力

学习重、难点:

重点:平行四边形的性质证明 表达格式的逻辑性 完整性 精炼性

难点:分析 综合 思考的方法

学习过程:

一、知识准备

根据我们曾经探索得到的平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质,填写下表:

平行四边形 矩形 菱形 正方形

对边平行

对边相等

四边相等

对角相等

4个角是直角

对角线互相平分

对角线相等

对角线互相垂直

两条对角线平分两组对角

从上面的几种特殊四边形的性质中,你能说说它们之间有什么联系与区别吗?

如图,图中有______个平行四边形。

二、合作交流

活动1、上表中平行四边形的性质中,你能证明哪些性质?

活动2、你认为平行四边形性质中,可以先证明哪一个?为什么

活动3、证明定理“平行四边形对角线互相平分”。

由此证明过程,同时也证明了定理“平行四边形对边相等”、“平行四边形对角相等”,这样我们可得平行四边形的三条性质定理:

1、平行四边形对边相等。

2、平行四边形对角相等。

3、平行四边形对角线互相平分。

三、借助上述理论,动手解决下列问题:

例1 :已知:如图,□ ABCD中,E、F分别是AD、BC的中点。

求证:BE=DF

分析:可根据证明△ABE≌△CDF得到结论。

若将例1中的“E、F分别是AD、BC的中点”改为“AE=AD,CF=BC”,是否还能得到同样的结论?

例2、 证明“夹在两条平行线之间的平行线段相等” A C

已知:如图

L1 E F

求证: L2 G H

B D

例3如图,四边形ABCD是平行四边形,点F在BA的延长线上,连结CF交于AD点E.

求证:(1)△CDE∽△FAE

(2)当E是AD的中点,且BC=2CD时,求证:∠F=∠BCF

证明: (1)∵四边形ABCD为平行四边形

∴AB ∥CD,

∴∠D=∠EAF

∵∠DEC=∠AEF,

∴△CDE∽△FAE

(2)∵△CDE∽△FAE

∴

∵E是AD的中点

∴AF=DC

∵AD=BC, BC=2CD

∴AD=2AF

∴AE=AF

∴∠F=∠AEF

∵AD∥CB,

∴∠AEF=∠BCF

∴∠F=∠BCF

四、知识梳理

1、平行四边形对边相等,对角相等,邻角互补,对角线互相平分。

2、是中心对称图形,两条对角线的交点是对称中心。

3、平行线之间的距离处处相等。

五、达标测试

1、已知:如图,在平行四边形ABCD中,AB=8cm,BC=10cm,∠C=1200,

求BC边上的高AH的长;

求平行四边形ABCD的面积

2、如图,平行四边形ABCD中,AB=3,BC=5,AC的垂直平分线交AD于E,则△CDE的周长是( )

A.6 B.8 C.9 D.10

3、□ABCD的周长为50cm,且AB: BC = 3:2,则AB=______cm,BC=______cm.;

4、已知□ABCD中,AB=8,BC=10,∠B=45°, □ABCD的面积为_________.

5、在中,AB=AC=5,D是BC上的点,DE∥AB交AC于点E,DF∥AC交AB于点F,那么四边形AFDE的周长是 ( )

A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

6、平行四边形ABCD的两条对角线AC与BD相交于O,已知AB=8,BC=6,

△AOB的周长为18,求△AOD的周长。

7、已知:如图,□ABCD中,BD是对角线,AE⊥BD于E,CF⊥BD于F.

求证:BE=DF.

教后反思:

1.3平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(2)

学习目标

1、认识几种特殊的四边形的性质的联系与区别

2、会证明矩形的性质定理及直角三角形斜边上中线的有关性质定理

3、能运用矩形的性质定理或有关定理进行简单的计算与证明

4、在进行探索、猜想、证明的过程中,能将命题由文字语言转化为图形与符号语言,进一步发展推理论证的能力

学习重、难点

重点:矩形的本质属性

难点:矩形性质定理的综合应用

学习过程:

一、知识准备

矩形是特殊的平行四边形,它具有平行四边形的所有性质。结合下图说说矩形有哪些平行四边形不具有的特殊性质?

你能证明这些性质吗?

二、合作交流

问题一 观察平行四边形和矩形的对角线把它们所分成的三角形,你有何发现?(引导学生不断地学会从多个角度观察、认识图形,主动地发现和获得新的数学结论,不断地积累数学活动的经验)

问题二 证明:矩形的4个角都是直角。

矩形的对角线相等。

问题三 你能证明“直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半”吗?说说你的证明思路。

已知:如图,在△ABC中,∠ACB=90°.

求证:边AB上的中线等于AB.

证明:在∠ACB内作∠BCD=∠B,CD交AB于点D

∵∠ACB=90°

∴ACD与BCD互余,∠A与∠B互余

∵∠BCD=∠B

∴∠ACD=∠A

∴DA=DC=DB,即CD是边AB上的中线,且CD=AB

问题四 你对上面的结论还有更多的思考和猜想吗?(引导学生不断学会思考和猜想:由结论进一步能得到什么结论?这个结论的逆命题是否正确。不断发展学生数学思考的能力)

例1 、已知:如图,矩形ABCD的两条对角线相交于点O,

且AC=2AB.

求证:△AOB是等边三角形

例2、如图 在矩形ABCD中,BE平分∠ABC,交CD于点E,点F在边BC上,

如果FE⊥AE,求证FE=AE。

②如果FE=AE 你能证明FE⊥AE吗?

四、知识梳理

从位置、形状、大小等不同的角度,观察和比较平行四边形、矩形的对角线把它们分成的三角形的异同,发现并应用直角三角形的判定证明矩形的特殊性质;反过来,利用矩形的性质证明“直角三角形中斜边上的中线等于斜边的一半”。

五、达标测试

1、已知,在矩形ABCD中,AE⊥BD,E是垂足,∠DAE∶∠EAB=2∶1,

求∠CAE的度数。

2、在矩形ABCD中,对角线AC,BD相交于点O,若对角线AC=10cm,边BC=8cm,则△ABO的周长为________.

3、如图1,周长为68的矩形ABCD被分成7个全等的矩形,则矩形ABCD的面积为( ).

(A)98 (B)196 (C)280 (D)284

(1) (2) (3)

4、如图2,根据实际需要,要在矩形实验田里修一条公路(小路任何地方水平宽度都相等),则剩余实验田的面积为________.

5、如图3,在矩形ABCD中,M是BC的中点,且MA⊥MD.若矩形ABCD的周长为48cm,则矩形ABCD的面积为_______cm2.

6、已知,如图,矩形ABCD的对角线AC,BD相交于点O,E,F分别是OA,OB的中点.

(1)求证:△ADE≌△BCF;

(2)若AD=4cm,AB=8cm,求OF的长.

7、如图,在矩形ABCD中,已知AB=8cm,BC=10cm,折叠矩形的一边AD,使点D落在BC边的中点F处,折痕为AE,求CE的长.

教后反思:

1.3 平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(3)

学习目标

1、会归纳菱形的特性并进行证明

2、能运用菱形的性质定理进行简单的计算与证明

3、在进行探索、猜想、证明的过程中,进一步发展推理论证的能力,进一步体会证明的必要性

学习重、难点

重点:菱形的性质定理证明

难点:性质定理的运用 生活数学与理论数学的相互转化

学习过程:

一、知识准备

1.将一张矩形的纸对折再对折,然后沿着图中的虚线剪下,打开,你发现这是一个什么样的图形 (同桌互相帮助。)

2.探索。

请你作该菱形的对角线,探索菱形有哪些特征,并填空。

(从边、对角线入手。)

(1)边:都相等; (2)对角线:互相垂直。

问题:你怎样发现的 又是怎样验证的

3.概括。

菱形特征1:菱形的四条边都相等。

菱形特征2:菱形的对角线互相垂直平分,并且每一条对角线平分一组对角。

引导学生剖析矩形与菱形的区别。

矩形的对边平行且相等,四个角都是直角,对角线相等且互相平分;菱形的四条边都相等,对边平行,对角相等,对角线互相垂直平分,每条对角线平分它的一组对角。

4.请你折—折,观察并填空。(引导学生归纳。)

(1)菱形是不是中心对称图形 对称中心是_______。

(2)是不是轴对称图形 对称轴有几条 _______。

二、合作交流

问题一 观察平行四边形和菱形的对角线把它们所分成的三角形,你有何发现?(引导学生不断地学会从多个角度观察、认识图形,主动地发现和获得新的数学结论,不断地积累数学活动的经验)

问题二 证明:菱形的4条边都相等。

菱形的对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角。

分析:第一条定理可先用“两组对边分别相等”证明平行四边形,再利用一组邻边相等得证;第二条定理可利用“三线合一”证得。

问题三 已知菱形的两条对角线长分别为6和8,由此你能获得有关这个菱形的哪些结论?(可得到边长为5;面积为24)你认为菱形的面积与菱形的两条对角线的长有关吗?如果有关,怎样根据菱形的对角线的计算它的面积?

由此可得:菱形的面积等于它的两条对角线长的积的面积。

三、典型例题

例 1、 如图3个全等的菱形构成的活动衣帽架,顶点A、E、F、C、G、H是上、下两排挂钩,根据需要可以改变挂钩之间 的距离(比如AC两点可以自由上下活动),若菱形的边长为13厘米,要使两排挂钩之间 的距离为24厘米,并在点B、M处固定,则B、M之间的距离是多少?

已知:如图,四边形ABCD是菱形,G是AB上任一点,

DF交AC于点E。

求证:∠AGD=∠CBE

四、知识梳理

1、菱形的性质。

2、菱形的面积等于两对角线乘积的一半.

3、菱形的对角线把菱形分成等腰三角形和直角三角形,所以解决菱形问题,常常可以转化为等腰三角形或直角三角形问题。

达标测试

1.已知菱形的周长为16cm,则菱形的边长为_____cm.

2.已知四边形ABCD是菱形,O是两条对角线的交点,AC=8cm,DB=6cm,菱形的边长是________cm.

3.已知菱形的边长是5cm,一条对角线长为8cm,则另一条对角线长为______cm.

4.菱形ABCD的周长为40cm,两条对角线AC:BD=4:3,那么对角线AC=______cm,BD=______cm

5.四边形ABCD是菱形,∠ABC=120°,AB=12cm,则∠ABD的度数为_____,∠DAB的度数为______;对角线BD=_______,AC=_______;菱形ABCD的面积为_______.

6.己知:如图,菱形ABCD中,∠B=600,AB=4,则以AC为边长的正方形ACEF的周长为 .

7.如图,在菱形ABCD中,E、F分别是AB、CD的中点,如果EF=2,那么ABCD的周长是( )

A.4 B.8 C.12 D.16

8.菱形的两条对角线把菱形分成全等的直角三角形的个数是( ).

(A)1个 (B)2个 (C)3个 (D)4个

9.如图,在菱形ABCD中,CE⊥AB,E为垂足,BC=2,BE=1,求菱形的周长和面积.

10.如图,已知菱形的两条对角线长为,

,你能将菱形沿对角线分割后拼接成矩形吗?画图说明

(拼出一种图形即可);在此过程中,你能发现菱形的面

积与,的关系吗?

拼法(1) 拼法(2)

或

你有什么发现?

教后反思:

1.3 平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(4)

学习目标

1、会归纳正方形的特性并进行证明

2、能运用正方形的性质定理进行简单的计算与证明

3、在进行探索、猜想、证明的过程中,进一步体会证明的必要性以及计算与证明在解决问题中的作用

4、在比较、归纳、总结的过程中,进一步体会特殊与一般之间的辩证关系

学习重、难点

重点:经历观察、实验、猜想、证明等活动,发展合情推理能力和初步的演绎推理能力

难点:有条理地、清晰地阐述自己的观点

学习过程:

一、知识准备

这是一个流传在世界各地的故事,三姐妹的父亲是一位慈祥的阿拉伯老人。一天,老人不幸去世,临终,老人留给三个女儿一件珍贵的传家宝——一块五色斑斓的正方形地毯,深爱父亲的女儿们都想得这块地毯,以作纪念。大姐想出了一个好办法:“把它裁成三个小正方形地毯,为了不使地毯剪得过于零碎,最好只剪成4块,其中两块是正方形,另外两块可以拼成一个正方形。”聪明的你能想出一个巧妙的剪法,符合大姐的设想吗?

二、合作交流

探索正方形的性质

(1)边的性质: ;

(2)角的性质: ;

(3)对角线的性质: ;

(4)对称性: 。

三、典型例题

例1、 已知:如图,正方形ABCD的对角线AC、BD相交于

点O;正方形A’B’C’D’的顶点A’与点O重合,A’B’交BC于点E,

A’D’交CD于点F,E是BC的中点。

(1)求证:F是CD的中点

(2)若正方形A’B’C’D’绕点O旋转某个角度后,OE=OF吗?

(3)由(1)、(2)可以得到什么结论?

无论正方形A’B’C’D’绕点O旋转并与正方形ABCD分别交BC、CD于点E、F,总有OE=OF,BE=CF,EC=FD,两个正方形的重叠部分的面积始终等于正方形ABCD面积的四分之一等等

思考:

如图,将n个边长都为1cm的正方形按如图所示摆放,点A1、A2、…、An分别是正方形的中心,则n个这样的正方形重叠部分的面积和为( C )

A.cm2 B.cm2 C.cm2 D. cm2

例2、已知,在正方形ABCD中,E是BC的中点,点F在CD上,∠FAE﹦∠BAE.

求证:AF=BC+FC.

例3、已知正方形ABCD。

(1)如图1,E是AD上一点,过BE上一点O作BE的垂线,交AB于点G,交CD于点H,求证:BE=GH;

(2)如图2,过正方形ABCD内任意一点作两条互相垂直的直线,分别交AD、BC于点E、F,交AB、CD于点G、H,EF与GH相等吗?请写出你的结论;

(3)当点O在正方形ABCD的边上或外部时,过点O作两条互相垂直的直线,被正方形相对的两边(或它们的延长线)截得的两条线段还相等吗?其中一种情形如图3所示,过正方形ABCD外一点O作互相垂直的两条直线m、n,m与AD、BC的延长线分别交于点E、F,n与AB、DC的延长线分别交于点G、H,试就该图对你的结论加以证明。

四、知识梳理

(1)、正方形与矩形,菱形,平行四边形的关系如下图。

(2)、正方形的性质:

①正方形对边平行。

②正方形四边相等。

③正方形四个角都是直角。

④正方形既是轴对称图形,又是中心对称图形。

⑤正方形对角线相等,互相垂直平分,每条对角线平分一组对

(3)本节课我们把探索和解决问题的思路、方法、结论,从特殊情形逐步推广到一般的情形,从而得到一般的结论,这也是我们获得数学结论的一种重要的思想方法

五、达标测试

1、如图7,边长为1的正方形ABCD绕点A逆时针旋转30°到正方形AB′C′D′,图中阴影部分的面积为( )

A. B. C.1- D.1-

2、已知:如图,正方形ABCD的周长为4a,四边形EFGH四个顶点E、F、G、H分别在AB、BC、CD、DA上滑动,在滑动过程中,始终有EH∥BD∥FG,且EH=FG,那么四边形EFGH的周长是否可求?若能求出,它的周长是多少?若不能求出,请说明理由.

3、如图,正方形ABCD中,AB=1,点P是对角线AC上的一点,分别以AP、PC为对角线作正方形,则两个小正方形的周长的和是_________。

4、如图,正方形ABCD中,∠DAF=25°,AF交对角线BD于E,交CD于F, 则∠BEC= 度.

5、如图:正方形ABCD中,AC=10,P是AB上任意一点,PE⊥AC于E,PF⊥BD于F,则PE+PF= 。可以用一句话概括:正方形边上的任意一点到两对角线的距离之和等于

。

6、如图,正方形ABCD中,点E在BC的延长线上,AE平分∠DAC,则下列结论:(1)∠E=22.50. (2) ∠AFC=112.50. (3) ∠ACE=1350(4)AC=CE(5) AD∶CE=1∶. 其中正确的有( )(A)5个 (B)4个 (C)3个 (D)2个

6、现有若干张边长不相等但都大于4cm的正方形纸片,从中任选一张,如图从距离正方形的四个顶点2cm处,沿45°角画线,将正方形纸片分成5部分,则中间阴影部分的面积是 cm;若在上述正方形纸片中再任选一张重复上述过程,并计算阴影部分的面积,你能发现什么规律? .得到的阴影部分的面积是,即阴影部分的面积不变.

教后反思:

1.3 平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(5)

学习目标

1、会证明平行四边形的判定定理,结合具体命题了解反证法

2、能运用平行四边形的判定定理及反证法进行简单的计算与证明

3、能运用平行四边形的性质与判定定理进行比较简单的综合推理与证明

4、初步体会证明过程中的反证法的思想及其说理的过程

学习重、难点

重点:平行四边形判定定理的证明,反证法

难点:用反证法证明

学习过程:

一、知识准备

回忆我们曾探索得到的一个四边形是平行四边形的条件,填写下表:

条 件 结 论

四边形ABCD,对角线AC、BD相交于点O 四边形ABCD是是 平行四边形

二、合作交流

问题一 你能证明我们曾探索得到的平行四边形的判定方法是正确的吗?

证明:一组对边平行且相等的四边形是平行四边形。

分析:先根据命题画出图形,再写出已知、求证,最后用研究平行四边形常见的辅助线“连结对角线”证三角形全等,得到两组内错角相等,由平行线证出平行四边形。

问题二 证明:对角线互相平分的四边形是平行四边形。

问题三 你认为“一组对边平行,另一组对边相等的四边形是平行四边形”这个结论正确吗?为什么?

问题四 你认为“在四边形ABCD中,如果OA=OC,OB≠OD,那么四边形ABCD不是平行四边形”这个结论正确吗?为什么?

分析:假设四边形ABCD是平行四边形,那么OA=OC,OB=OD,这与条件OB≠OD矛盾,所以四边形ABCD不是平行四边形。

假设条件成立,结论不成立,然后由这个“假设”出发推导出与条件矛盾的结果,从而证明结论一定成立,这种证明方法叫做反证法。

三、典型例题

已知:如图,在□ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,AE⊥BD,CF⊥BD,垂足分别为E、F。

求证:四边形AECF是平行四边形。

分析:由垂直可证一组对边平行,再利用全等证这组对边相等;或由平行四边形对角线互相平分知OA=OC,再证OE=OF即可;或由垂直证一组对边平行,再利用面积相等法证这组对边相等。

四、知识梳理

1.从边与边的关系:

两组对边分别平行

一组对边平行且相等 的四边形是平行四边形。

两组对边分别相等

2.从角与角的关系: 两组对角分别相等的四边形是平行四边形。

3.从对角线的相互关系: 对角线互相平分的四边形是平行四边形。

五、达标测试

1.已知AD∥BC,要使四边形ABCD为平行四边形,需要增加条件

(只需填一个你认为正确的条件即可).

2.已知:□ABCD的周长是30cm,对角线AC,BD相交于点O,⊿AOB的周长比⊿BOC的周长为5cm ,则这个平行四边形的各边长为_____.

3.如图,在□ABCD中,EF∥BC,GH∥AB, EF、GH的交点P在BD上,则图中有 对四边形面积相等;它们是

4.□ABCD中,过O点的直线EF分别交AD、CB于E、F,AB=2.4㎝,BC=4㎝,OE=1.1㎝,则四边形CDEF的周长为______________㎝.

5、如图,在□ABCD中,∠DAB=60°,点E、F分别在CD、AB的延长线上,且AE=AD,CF=CB.

(1)求证:四边形AFCE是平行四边形.

(2)若去掉已知条件的“∠DAB=60°,上述的结论还成立吗 若成立,请写出证明过程;

若不成立,请说明理由.

教后反思

1.3 平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(6)

学习目标:

1、会证明矩形的判定定理

2、能运用矩形的判定定理进行计算与证明

3、能运用矩形的性质定理与判定定理进行比较简单的综合推理与证明

学习重、难点

重点:矩形判定定理的证明

难点:矩形判定定理的应用

学习过程:

一、知识准备

具备什么条件的平行四边形是矩形?具备什么条件的四边形是矩形?同学之间进行交流。

二、探索活动

问题一 如图,在□ABCD中,AC=BD,由此你可得到什么?

问题二 如图,要证□ABCD是矩形,需证什么?为什么?

根据矩形的定义,只要证□ABCD的一个角是直角;或证∠ABO+∠CBO=90°;或证∠ABC=∠DCB.

问题三 说说证明“对角线相等的平行四边形是矩形”的思路。

由问题二可得出多种证明思路。

三、典型例题

P22 例5

例2、已知:如图,□ABCD的四个内角平分线相交于点E、F、G、H。

求证:EG=FH

分析:由□ABCD,得对边AB∥CD,可证∠ABC+∠BCD=180°再由两角的平分线可得∠GBC+∠GCB=90°,从而得∠HGF=90°,同理可证得∠HEF=90°,∠AHB=90°,再由对顶角相等得∠EHG=90°,从而可得四边形EFGH是矩形,再由矩形的对角线相等得出结论。

四、知识梳理

1、具有平行四边形的所有性质。

2、特有性质:四个角都是直角,对角线线段。

3、矩形的判定方法1、2都是有两个条件:

①是平行四边形,②有一个角是直角或对角线相等。

判定方法3的两个条件是:①是四边形,②有三个直角。

五、达标测试

1.下列说法错误的是( )

(A)有一个内角是直角的平行四边形是矩形

(B)矩形的四个角都是直角,并且对角线相等

(C)对角线相等的平行四边形是矩形

(D)有两个角是直角的四边形是矩形

2.平行四边形内角平分线能够围成的四边形是( )

(A)梯形 (B)矩形 (C)正方形 (D)不是平行四边形

3.如图,E,F,G,H分别是四边形ABCD四条边的中点,要使四边形EFGH为矩形,四边形ABCD应具备的条件是( ).

(A)一组对边平行而另一组对边不平行;(B)对角线相等

(C)对角线互相垂直; (D)对角线互相平分

4.如图,BO是Rt△ABC斜边上的中线,延长BO至点D,使BO=DO,连结AD,CD,则四边形ABCD是矩形吗?请说明理由.

5.已知:如图,BC是等腰△BED底边ED上的高,四边形ABEC是平行四边形.求证:四边形ABCD是矩形.

6.工人师傅在做门框或矩形零件时,常常测量它们的两条对角线是否相等来检查直角的精度,为什么

7.工人师傅做铝合金窗框分下面三个步骤进行:

(1)先截出两对符合规格的铝合金窗料(如图①),使AB=CD,EF=GH;

(2)摆放成如图②的四边形,则这时窗框的形状是______形,根据的数学原理是:_______________________;

(3)将直角尺靠紧窗框的一个角(如图③),调整窗框的边框,当直角尺的两条直角边与窗框无缝隙时(如图④),说明窗框合格,这时窗框是_______形,根据的数学原理是:_____________________.

教后反思:

1.3 平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(7)

学习目标

1、会证明菱形的判定定理

2、能运用菱形的判定定理进行计算与证明

3、能运用菱形的性质定理与判定定理进行比较简单的综合推理与证明

学习重、难点

重点:菱形判定定理的证明

难点:菱形判定定理的应用

学习过程:

一、知识准备

具备什么条件的平行四边形是菱形?具备什么条件的四边形是菱形?同学之间进行交流。

二、探索活动

探索“对角线互相垂直的平行四边形是菱形”的证明思路。

问题一 如图,在□ABCD中,对角线AC、BD相交于点O,

且AC⊥BD,由此你可证得什么?(可得到两对全等的等腰三角形和

四个全等的直角三角形,还可得到AC、BD互相垂直平分)

问题二 如图,要证平行四边形ABCD是菱形,需证什么?为什么?

(要证平行四边形是菱形,根据菱形的定义,只需证一组邻边相等即可)

问题三 说说证明“对角线互相垂直的平行四边形是菱形”的思路。

(思路一:证相邻的两个直角三角形全等得出一组邻边相等即可;思路二:由垂直平分线的性质可得一组邻边相等。)

可选择思路二证明。

思考与探索 你能用直尺和圆规作一个菱形?并说明作图的理由。

作法一:可利用“四边相等的四边形是菱形”来作,先作一个角,再在角的两边上截取相等的边作为菱形的边长,再分别以两个截点为圆心,菱形的边长为半径画弧,两弧相交于一点,这点即为菱形的第四个顶点;

作法二:可利用“对角线互相垂直平分的四边形是菱形”来作,可先作出两条互相垂直平分的线段,再将两条线段的四个端点顺次连结起来,即作出了一个菱形。

三、典型例题

例1、 已知:如图,在△ABC中,∠ABC=90°,AD是角平分线,点E、F分别在AC、AD上,且AE=AB,EF∥BC。

求证:四边形CDEF是菱形。

例2、如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,∠BAC=60°,DE垂直平分BC,垂足为D,交AB于点E,又点F在DE的延长线上,且AF=CE.求证:四边形ACEF为菱形.

四、知识梳理

1、用直尺和圆规作一个菱形,并说明作图依据。

2、菱形的判定方法。

五、达标测试

1、判断

(1)对角线互相垂直的四边形是菱形。( )

(2)对角线互相平分的四边形是菱形。( )

(3)两组对边分别平行,且对角线互相垂直的四边形是菱形。( )

(4)两组对边分别相等,且对角线互相垂直的四边形是菱形。( )

2、已知:如图,在□ABCD中,对角线BD平分∠ABC。

求证:四边形ABCD是菱形。

3、已知:如图,在△ABC中,AD是角平分线,E是AB上一点,且AE=AC,EG∥BC,EG交AD于点G。

求证:四边形EDCG是菱形。

4、如图,点E、F是菱形ABCD的边BC、CD上的点,请你添加一个条件(不得另外添加辅助线和字母),使AE=AF,你添加的条件是________.

5、如图,O是矩形ABCD的对角线的交点,DE∥AC,CE∥BD,DE和CE相交于E,求证:四边形OCED是菱形。

6、已知:如图,AD是△ABC的角平分线,DE∥AC交AB于点E,

DF∥AB交AC于点F,请判断四边形AEDF的形状,并说明理由。

7、已知:如图,□ABCD的对角线AC的垂直平分线与边AD、BC

分别相交于点E、F。

求证:四边形AFCE是菱形。

8、将一张长方形纸片既快又准确地剪出一个菱形,并说出这样剪的依据。

教后反思:

1.3 平行四边形、矩形、菱形、正方形的性质与判定(8)

学习目标

1、根据平行四边形、矩形、菱形与正方形之间的关系,归纳出正方形的判定定理

2、能运用正方形的判定定理进行简单的计算与证明

3、能运用正方形的性质定理与判定定理进行比较简单的综合推理与证明

4、在探究与证明正方形判定定理的过程中,进一步体会一般与特殊的辩证关系,提高分析问题与解决问题的能力

学习重、难点

重点:正方形判定的应用

难点:通过引导合情推理和演绎推理,提高逻辑思维水平

学习过程:

一、知识准备

正方形是特殊的矩形和特殊的菱形,那么什么样的矩形是正方形?什么样的菱形是正方形?

二、合作交流

为了活跃学生思维,可以提出以下问题:

①对角线相等的菱形是正方形吗?为什么?

②对角线互相垂直的矩形是正方形吗?为什么?

③对角线垂直且相等的四边形是正方形吗?为什么?

④四条边都相等的四边形是正方形吗?为什么?

⑤说“四个角相等的四边形是正方形”对吗?

判定方法

(1)矩形、菱形法:先判定四边形是矩形,再判定这个矩形是菱形(一组邻边相等的矩形);或者先判定四边形是菱形,再判定这个菱形也是矩形(有一个角是直角的菱形)。

(2)定义法:有一组邻边相等且有一个角是直角的平行四边形是正方形,这是直接利用定义来判定的。

如何用直尺和圆规作正方形?如何把长方形纸片通过折纸,剪出一个正方形纸片?

三、典型例题

例1 已知:如图,E、F、G、H分别是正方形各边的中点,AF、BG、CH、DE分别两两相交于点A’、B’、C’、D’。

求证:四边形是正方形。

例2:已知:如图,点A'、B'、C'、D'分别是正方形ABCD四条边上的点,并且AA'=BB'=CC'=DD'。

求证:四边形A‘B’C‘D’是正方形

四、知识梳理

1、特殊的图形具有一般图形的性质和它的特殊性质。

2、一个图形的形状越特殊,它的判定需要的条件就越多。

3、判定一个四边形是正方形的思考方法有哪些?

五、达标测试

1、如图,将一张长方形纸片对折两次,然后剪下一个角,打开.如果要剪出一个正方形,那么剪口线与折痕成( )

A.角 B.角 C.角 D.角

2、用两个全等的直角三角形拼下列图形:①平行四边形;②矩形;③菱形;④正方形;⑤等腰三角形;⑥等边三角形;一定可以拼成的是________(只填序号).

3、如图2,将边长为8cm的正方形ABCD的四边沿直线L向右滚动(不滑动),当正方形滚动两周时,正方形的顶点A所经过的路线的长是________cm.

4、如图所示,在四边形ABCD中,AB=BC=CD=DA,对角线AC与BD相交于点O.若不增加任何字母与辅助线,要使得四边形ABCD是正方形,

则还需增加的一个条件是 .

5、△ABC中,∠ACB=90°,CD平分∠ACB,DE⊥AC,DF⊥BC,E、F是垂足。

求证:四边形DECF是正方形。

6、已知:如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD是角平分线,DE⊥AC,DF⊥BC,垂足分别为E、F。

求证:四边形ECFD是正方形。

教后反思:

课 题:1.4 等腰梯形的性质和判定

学习目标:

1、能证明等腰梯形的性质定理和判定定理。

2、逐步学会分析和综合的思考方法,发展合乎逻辑的思考能力。

3、经历对操作活动的合理性进行证明的过程,不断感受证明的必要性、感受合情推理和演绎推理都是人们正确认识事物的重要途径。

4、感受探索活动中所体现的转化的数学思想方法。

学习重点:等腰梯形的性质和判定。

学习难点:解决梯形问题的基本方法(将梯形转化为平行四边形和三角形及正确运用辅助线).

学习过程:

一、知识准备:

我们曾用等腰三角形剪出了等腰梯形(如图),并探索得到等腰梯形的性质和判定。现在我们来证明有关等腰梯形的一些结论。

1.什么叫梯形

一组对边平行,另一组对边不平行的四边形叫梯形.

2.两种特殊的梯形

直角梯形:有一个角是直角的梯形叫直角梯形

等腰梯形:两腰相等的梯形叫等腰梯形

3、根据等腰梯形的定义,一个图形要成为等腰梯形,首先它必须是_____,还要具备_____相等;

二、探索活动

1、等腰梯形的判定定理及证明。

2、等腰梯形的性质:

四、典型例题:

例1、如图梯形ABCD中,AD∥BC,M是AD的中点,∠MBC=∠MCB

求证:四边形ABFE是等腰梯形;

例2、在梯形ABCD中,AD∥BC AB=DC=AD=5 CA⊥AB,求BC之长和∠D的度数.

五、知识梳理

1、等腰梯形的判定定理

在同一底上的两个角相等的梯形是等腰梯形.、

2、等腰梯形的性质定理:

(1)等腰梯形同一底上的两底角相等。

(2)等腰梯形的两条对角线相等。

六、达标测试

1.四边形的四个内角的度数比是2∶3∶3∶4,则这个四边形是( )

A.等腰梯形 B.直角梯形

C.平行四边形 D.不能确定

2.在等腰梯形ABCD中,AD∥BC,AE⊥BC于E,且AE=AD,BC=3AD,则∠B等于( )

A.30° B.45° C.60° D.135°

3.若等腰梯形ABCD中,AD∥BC,AB=CD,AC、BD相交于点O,那么图中全等三角形共有_______对;若梯形ABCD为一般梯形,那么图中面积相等的三角形共有_______对.

4.梯形的上底长为5 cm,将一腰平移到上底的另一端点位置后与另一腰和下底所构成的三角形的周长为20 cm,那么梯形的周长为_______.

5.在梯形ABCD中,AD∥BC,∠B=50°,∠C=80°,AD=8,BC=11,则CD=_______.

6.等腰梯形的腰长为5 cm,上、下底的长分别为6 cm和12 cm,则它的面积为_______.

7.在梯形ABCD中,AD∥BC,∠B=90°,∠C=45°,CD=10 cm,BC=2AD,则梯形的面积为_______.

8、四边形ABCD是等腰梯形,AD∥BC,AB=DC,PB=PC. 求证:PA=PD

教后反思:

课题: 1.5 三角形中位线定理

学习目标:

理解三角形中位线的概念,掌握它的性质.

能较熟练地应用三角形中位线性质进行有关的证明和计算.

3.经历探索、猜想、证明的过程,进一步发展推理论证的能力.

4.能运用综合法证明有关三角形中位线性质的结论.理解在证明过程中所运用的归纳、类比、转化等思想方法.

学习重点、难点

1.重点:掌握和运用三角形中位线的性质.

2.难点:三角形中位线性质的证明(辅助线的添加方法).

(1)强调三角形的中位线与中线的区别:

(2)要把三角形中位线性质的特点、条件、结论及作用交代清楚:

学习过程:

一、知识准备

实验:请同学们思考:将任意一个三角形分成四个全等的三角形,你是如何切割的?(答案如图)

图中有几个平行四边形?你是如何判断的?

二、学习内容

1、三角形中位线: .

2、三角形中位线性质

三角形中位线定理

应注意的两个问题:

第一个结论是表明中位线与第三边的位置关系,第二个结论是说明中位线与第三边的数量关系,在应用时可根据需要来选用其中的结论(可以单独用其中结论).

②这个定理的证明方法很多,关键在于如何添加辅助线.

3、探索活动

已知: 如图,点D、E、分别为△ABC边AB、AC的中点,求证:DE∥BC且DE=BC.

【思考】:

(1)想一想:

①一个三角形的中位线共有几条?

②三角形的中位线与中线有什么区别?

(2)三角形的中位线与第三边有怎样的关系?

三角形中位线的性质:三角形的中位线平行与第三边,且等于第三边的一半.

〖拓展〗已知:△ABC的周长为a,面积为s,连接各边中点得△A1B1C1,再连接△A1B1C1各边中点得△A2B2C2……,

则(1) 第3次连接所得△A3B3C3的周长= ,面积=

(2)第n次连接所得△AnBnCn的周长= ,面积=

三、典型例题

例1、如图,△ABC中,AD是BC的中线,EF是中位线,

求证:AD、EF互相平分。

例2、已知,在三角形ABC中,BD平分∠ABC,AD ⊥BD,F为AC的中点,

求证:DE∥BC,DF=(BC-AB)

例3、求证:顺次连结四边形四条边的中点,所得的四边形是平行四边形.

已知:如图所示,在四边形ABCD中,E、F、G、H分别是AB、BC、CD、DA的中点.

求证:四边形EFGH是平行四边形.‘

思考:

1、顺次连结矩形、菱形、正方形各边中点所得的四边形是什么四边形?等腰梯形呢?

2、猜测:当四边形满足什么条件时,四边形EFGH为矩形、菱形、正方形?

四、知识梳理:

1、三角形的中位线平行与第三边,且等于第三边的一半.

2、顺次连结四边形四条边的中点,所得的四边形是平行四边形.对角线相等时是菱形,对角线垂直时是矩形,对角线既相等又垂直时是正方形。

五、达标测试

1、如图,A、B两点被池塘隔开,在AB外选一点C,连结AC和BC,并分别找出AC和BC的中点M、N,如果测得MN=20 m,那么A、B两点的距离是 m,理由是 .

2、△ABC中,D、E、F分别是AB、AC、BC的中点,

(1)若EF=5cm,则AB= cm;若BC=9cm,则DE= cm;

(2)中线AF与DE中位线有什么特殊的关系?证明你的猜想.

3、一个三角形的周长是135cm,过三角形各顶点作对边的平行线,则这三条平行线所组成的三角形的周长是 cm.

4、已知:如图点E. F .G. H分别是线段 AB. BC. C D. AD的中点当四边形DBCA满足什么条件时,四边形EFGH是菱形?

教后反思:

课题: 1.5 梯形的中位线

学习目标:

1.掌握梯形中位线的概念和梯形中位线定理

2.能够应用梯形中位线概念及定理进行有关的论证和计算,进一步提高学生的计算能力和分析能力

3.通过定理证明及一题多解,逐步培养学生的分析问题和解决问题的能力

学习重点:梯形中位线性质

学习难点:梯形中位线定理的证明.。

学习过程:

一、知识准备:

上一节课我们通过对三角形的中位线定理的再认识,知道顺次连接四边形各边的中点会得到一个平行四边形,那么如果我顺次连接的是矩形,菱形或正方形,又会得到什么样的图形呢?

二、学习内容:

1、梯形中位线定义: 2、现在我们来研究梯形中位线有什么性质.

如下图所示:EF是 △ABC的中位线,引导学生回答下列问题:(1)EF与BC有什么关系?( )

(2)如果 AD∥BC,那么AD与GC是否相等?为什么?

(3)EF与AD、BG有何关系?

由此得出梯形中位线定理:梯形的中位线平行于两底,并且等于两底和的一半.

定理符号语言表达:

在梯形ABCD中,AD∥BC

∵ ;

∴ 。

3 归纳总结出梯形的又一个面积公式:

S 梯=(a+b)h 设中位线长为m ,则m=(a+b), S=mh

三、典例例题:

例1、已知:如图在梯形ABCD中,AD∥BC,AB=AD+BC,E为CD的中点,求证:AE⊥BE

例2、如图,过平行四边形ABCD的四个顶点A,B,C,D分别做四条平行线L1// L2// L3 //L4 设L1,L2,L3,L4 与平行四边形ABCD外的一条直线交于 A1,B1,C1,D1

证明AA1+CC1=BB1+DD1

例3、已知:如图在梯形ABCD中,AD∥BC,M、N分别为对角线BD,AC的中点,

求证:MN∥BC,MN=(BC-AD)

四、知识梳理:

1、基本知识:梯形中位线定理(位置关系:梯形的中位线平行于上、下底;数量关系:梯形的中位线等于上下底和的一半。把梯形的中位线定理与三角形中位线定理进行比较,三角形实质上可以理解为上底为零的一种特殊的梯形)

2梯形另一面积计算公式

3数学思想方法:化归、几何建模、数形结合

五、达标测试

1、已知梯形的中位线长为24厘米,上、下底的比为1:3,则梯形的上、 下底之差是( )

A.24厘米 B.12厘米; C.36厘米 D.48厘米

2、若梯形的上底长为8cm,,中位线长10cm,则下底长为

3、等腰梯形ABCD的中位线EF的长为6,腰AD的长为5,则等腰梯形ABCD的周长为

4、一个等腰梯形的对角线互相垂直,梯形的高为2cm,,则梯形的面积为

5、若梯形的周长为80cm, 中位线长于腰长相等,高为12cm,则它的面积为

6、有一个木匠想制作一个木梯,共需5根横木共200cm,其中最上端的横木长20cm,其他四根横木的长度(每两根横木的距离相等)

7、如图:在Rt△ABC中,AB是斜边,DE∥FG∥BC,且AE=EG=GC=3,DE=2。

求:(1)FG;

(2)BC;

(3)S梓形BCED

8、如图,四边形ABCD中,AC、BD相交于点O,且AC=BD,E、F是AD、BC中点,EF分别交AC、BD于M、N ,求证:OM=ON

9、如图所示,有一块四边形的地ABCD,测得 ,顶点B、C到AD的距离分别为10m、4m,求这块地的面积.

教后反思:

课题:《图形与证明》复习(1)

一.知识点:

1、填表:

图形名称 图形 性质(符号语言) 判定(符号语言) 典型结论或例题

等腰三角形

等腰梯形

角平分线

线段的垂直平分线

三角形中位线

梯形中位线

平行四边形

矩形

菱形

正方形

2、直角三角形全等的判定定理

3、通过相关问题进一步体会探究过程中所运用的类比,对比,转化等数学思想方法。

二.达标测试:

1.平行四边形ABCD中,如果∠A=55°,那么∠C的度数是

(A)45° (B)55° (C)125°(D)145°

2.如图1,在△ABC中,D、E分别是AB、AC的中点,BC=12,则DE的长是 (A)4 (B)5 (C)6 (D)7

3.阳光中学阅览室在装修过程中,准备用边长相等的正方形和正三角形两种地砖镶嵌地面,在每个顶点的周围正方形、正三角形地砖的块数可以分别是

A、2,2 B、2,3 C、1,2 D、2,1

4.如图,梯形ABCD中,AD∥BC,∠C=90°,且AB=AD,连结BD,过A点作BD的垂线,交BC于E。如果EC=3cm,CD=4cm,那么,梯形ABCD的面积是 cm2。

5、如图5,在矩形ABCD中,点E是BC上一点,AE=AD,DF⊥AE,垂足为F。线段DF与图中的哪一条线段相等?先将你猜想出的结论填写在下面的横线上,然后再加以证明。

即DF= 。(写出一条线段即可)

证明:

教后反思:

第一章小结与思考(2)

学习目标:进一步掌握等腰三角形的性质和判定、直角三角形全等的判定、角平分线的性质定理与判定定理、特殊四边形(平行四边形、矩形、菱形、正方形)的定义、性质和判定;等腰梯形的性质和判定;中位线定理,并会灵活运用.

学习重点:性质定理和判定定理的应用

学习难点:性质定理和判定定理的应用

学习过程:

一、基础练习

1、等腰三角形的一个底角为,则顶角的度数是 度.

2、等腰三角形的两边长分别为4和9,则第三边长为 .

3、 下列命题为真命题的是( )

A:三角形的中位线把三角形的面积分成相等的两部分;

B:对角线相等且相互平分的四边形是正方形;

C:关于某直线对称的两个三角形是全等三角形;

D:一组对边平行,另一组对边相等的四边形一定是等腰梯形

4、下列命题是假命题的是( )

A:四个角相等的四边形是矩形; B:对角线互相平分的四边形是平行四边形;

C:四条边相等的四边形是菱形; D:对角线互相垂直且相等的四边形是正方形

5、如图在中,∠ABC的平分线交AD于E,且AE=2,DE=1,则的周长等于 .

6、如图,点D、E、F 分别是三边上的中点.若的面积为12,则的面积为 .

(第6题)

二、提高练习

7、如图,在等腰Rt△ABC中,∠ACB=90°,D为BC的中点,DE⊥AB,垂足为E,过点B作BF∥AC交DE的延长线于点F,

连接CF.(1)求证:AD⊥CF;

(2)连接AF,试判断△ACF的形状,并说明理由.

8、已知;如图.矩形ABCD的对角线AC与BD相交于点O,点O关于直线AD的对称点是E,连结AE、DE.

(1)试判断四边形AODE的形状,说明理由;

(2)请你连结EB、EC.并证明EB=EC.

( 操老师的博客http: / / caoyun )

教后反思:

O

D

E

C

B

A

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

图(1)

图(2)

P

Q

C

A

B

x

A

B

C

D

E

F

1

2

A

D

C

H

B

1200

A

B

D

C

E

O

(第18题)

A1

A2

A3

A4

C

B

E

A

D

F

E

P

D

C

B

A

F

_

F

_

E

_

D

_

C

_

B

_

A

16题图

(第1题图)

A

B

C

D

O

A

B

C

D

E

A

3

E

3

G

C

B

F

D

3

2

A

B

D

C

E

第4题图

A

B

C

F

E

D

(第5题)

同课章节目录

- 第1章 一元二次方程

- 1.1 一元二次方程

- 1.2 一元二次方程的解法

- 1.3 一元二次方程的根与系数的关系

- 1.4 用一元二次方程解决问题

- 数学活动 矩形绿地中的花圃设计

- 第2章 对称图形——圆

- 2.1 圆

- 2.2 圆的对称性

- 2.3 确定圆的条件

- 2.4 圆周角

- 2.5 直线与圆的位置关系

- 2.6 正多边形与圆

- 2.7 弧长及扇形的面积

- 2.8 圆锥的侧面积

- 数学活动 图形的密铺

- 第3章 数据的集中趋势和离散程度

- 3.1 平均数

- 3.2 中位数与众数

- 3.3 用计算器求平均数

- 3.4 方差

- 3.5 用计算器求方差

- 数学活动 估测时间

- 第4章 等可能条件下的概率

- 4.1 等可能性

- 4.2 等可能条件下的概率(一)

- 4.3 等可能条件下的概率(二)

- 数学活动 调查“小概率事件”