人教版高中语文选修--中国古代诗歌散文欣赏--第二单元《登岳阳楼》(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修--中国古代诗歌散文欣赏--第二单元《登岳阳楼》(共37张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-27 10:16:11 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

江南有三大名楼:黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁。而其中素有“洞庭天下水,岳阳天下楼”盛誉的岳阳楼,以其雄伟的气势和巍峨壮丽的风采,古往今来吸引了许多文人墨客登楼抒怀。

孟浩然望洞庭,描绘出“气蒸云梦泽,波撼岳阳城。”的雄伟景观;范仲淹登高楼,抒发“先天下之忧而忧, 后天下之乐而乐。”的伟大抱负。

杜甫也登上了岳阳楼,那么,他又抒发了什么情感呢?让我们赶紧进入今天的课堂。

导语设计

登岳阳楼

(唐)杜甫

杜甫(公元712--770),汉族,字

子美,世称杜少陵、杜工部、杜拾遗等

自号少陵野老,生于河南巩县,远祖为晋代功名显赫的杜预,乃祖为初唐诗人杜审言,乃父杜闲。我国唐代最伟大的现实主义诗人,与李白并称“大李杜”,人称“诗圣”。一生写诗一千四百多首。唐肃宗时,官左拾遗。后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎。故后世又称他杜拾遗、杜工部。

代表作品:

诗歌的主要风格:

沉郁顿挫

“三吏”----

“三别”----

《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》

《新婚别》《无家别》《垂老别》

走进现代杜甫

请欣赏图片:《杜甫很忙》

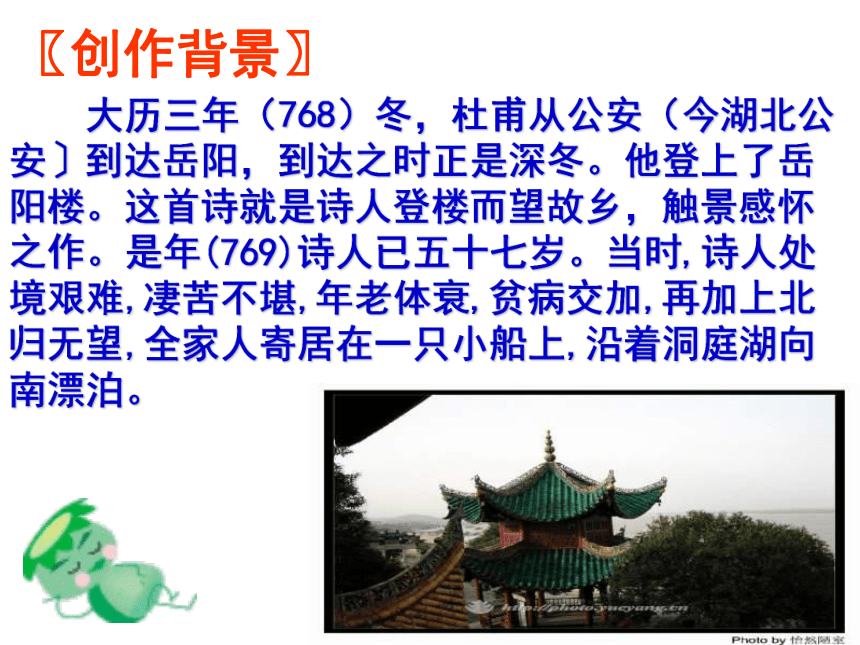

〖创作背景〗

大历三年(768)冬,杜甫从公安(今湖北公安〕到达岳阳,到达之时正是深冬。他登上了岳阳楼。这首诗就是诗人登楼而望故乡,触景感怀之作。是年(769)诗人已五十七岁。当时,诗人处境艰难,凄苦不堪,年老体衰,贫病交加,再加上北归无望,全家人寄居在一只小船上,沿着洞庭湖向南漂泊。

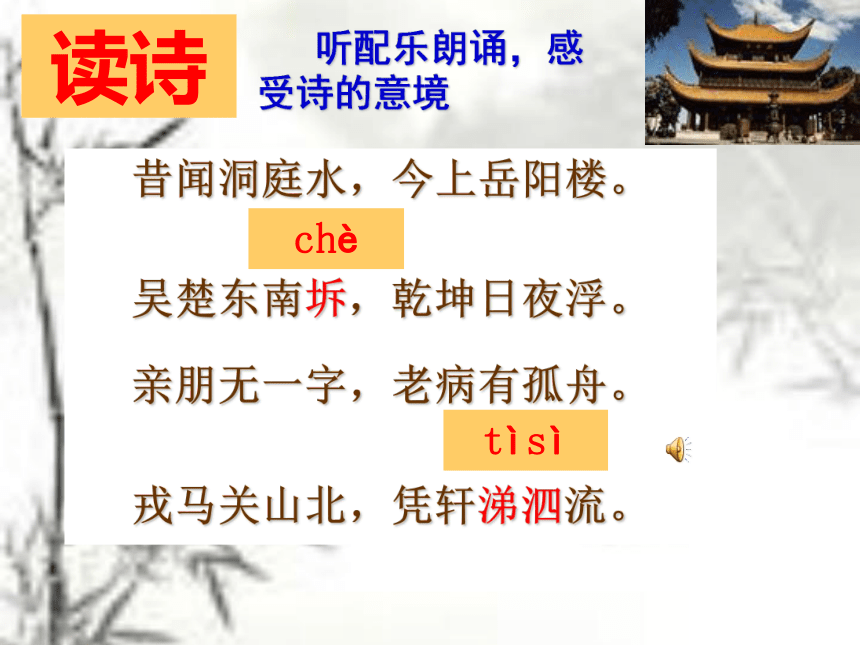

读诗

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

chè

tìsì

听配乐朗诵,感受诗的意境

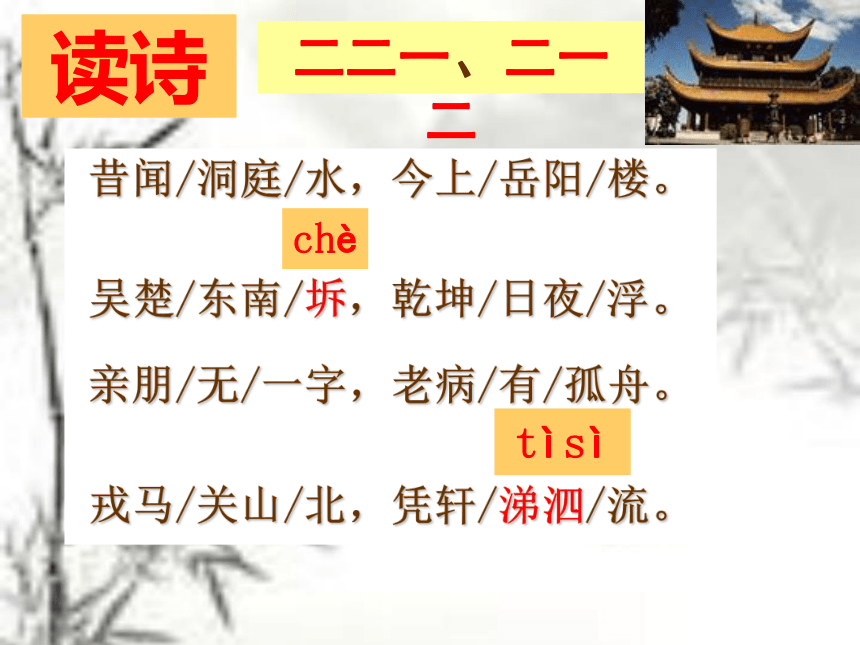

读诗

昔闻/洞庭/水,今上/岳阳/楼。

吴楚/东南/坼,乾坤/日夜/浮。

亲朋/无/一字,老病/有/孤舟。

戎马/关山/北,凭轩/涕泗/流。

chè

tìsì

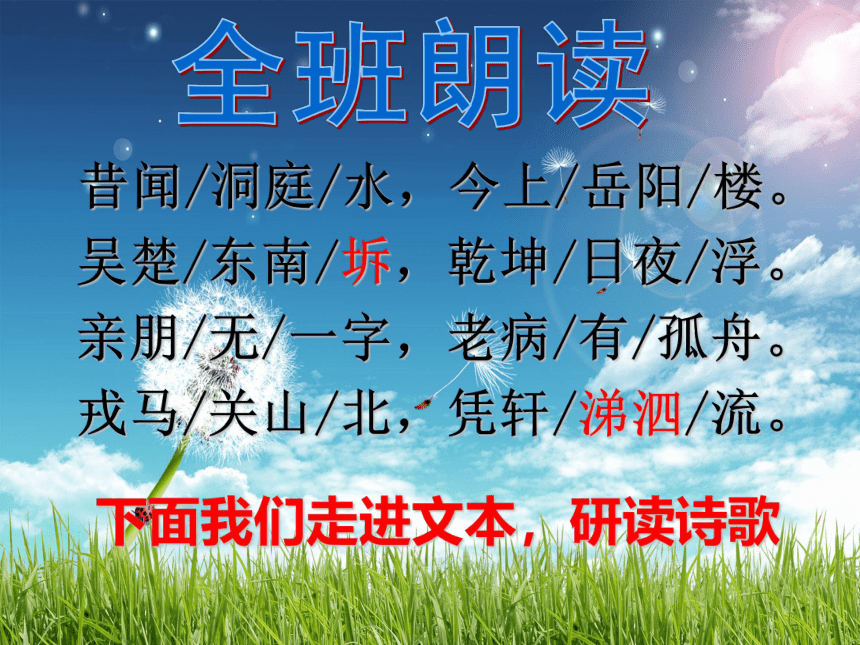

二二一、二一二

昔闻/洞庭/水,今上/岳阳/楼。

吴楚/东南/坼,乾坤/日夜/浮。

亲朋/无/一字,老病/有/孤舟。

戎马/关山/北,凭轩/涕泗/流。

下面我们走进文本,研读诗歌

首联:

昔闻洞庭水,

今上岳阳楼。

“今上”交代时间,“岳阳楼”点明地点。

“昔闻”写从前对洞庭湖光山色的仰慕。

早闻洞庭盛名,然而到暮年才实现目睹名湖的愿望,表面看有初登岳阳楼之喜悦,但其中暗含早年抱负至今未能实现的沉郁之情。

早就听说洞庭湖的盛名,今天终于登上了岳阳楼。

“昔闻”:慕名已久、向往之久

“今上”:夙愿得偿,幸事一件。

起

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

“昔”与“今”之间,没有简单的以 “喜”“悲”之词加以填充,而是留给读者自己去想象、回味。

“昔”与“今”之间,是一段漫长的时间距离,天在变,地在变,国在变,人也在变。

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

诗人青年时代正值“开元盛世”,到处都是歌舞升平的景象,诗人既闻洞庭之名,必有向往之意,可惜未能一游;

如今,祖国山河残破,疮疾满目,而诗人也到了暮年,且历尽人生坎坷,却有幸登楼,怎能不百感交集呢?

颔联:

吴楚东南坼,

乾坤日夜浮。

写景:

一“坼”一“浮”,把洞庭湖的气象描绘得无比壮阔而又生动。

(雄阔壮观的大湖)将吴、楚分割在东南两地,日月星辰昼夜都漂浮在洞庭湖上。

承

颔联:

吴楚东南坼,

乾坤日月浮。

写景:

一“坼”一“浮”,把洞庭湖的气象描绘得无比壮阔而又生动。

写出了洞庭湖怎样的自然风景?请你置身诗境,说说自己的感受。

气势磅礴,意境阔大,宏伟奇丽。

表现了诗人热爱祖国河山的情怀。

承

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

“坼”:洞庭湖波涛万顷、巨浪千层,方圆数千里的江南大地訇然裂为两片,刹那间,乾坤摇动、天崩地解——显示出洞庭湖的磅礴气势!

炼字

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

“浮”:动态感,在诗人的笔下,洞庭几乎包容了整个天地万物,并且主宰着它们的沉浮,日月星辰都随着湖水的波动而漂荡起落—— 一派壮阔的图景。

炼字

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

“气压百代,

为五言雄浑之绝。”

——宋·刘须溪

“已尽大观,

后来诗人,何处措手。”

——明·王嗣奭

颈联:

亲朋无一字,

老病有孤舟。

亲朋好友们音讯全无,我年老多病,只有孤零零的一只船伴随自己。

“无一字”:得不到精神和物质方面的任何援助。

“有孤舟”:飘流湖湘,以舟为家,前途茫茫,何处安身?面对洞庭湖的汪洋浩淼,更加重了身世的孤危感。

转

写出了政治生活坎坷,漂泊天涯,怀才不遇的心情。

亲朋无一字,老病有孤舟。

“写景如此阔大,自叙如此落寞,诗境阔狭顿异。”“不阔则狭处不苦,能狭则阔境愈空。”——浦起龙《读杜心解》卷三

上联展现浩瀚的洞庭湖水,下联画出水上的一点孤舟。湖水动荡,孤舟飘浮,虽然大小悬殊,却统一在一幅画中。如果将洞庭湖水比作整个国家,那么那一点孤舟就是诗人杜甫自己!

这里,自己的孤寂与上联的洞庭湖的壮阔雄伟形成鲜明的对比,愈益显出自已的痛苦之情。

尾联:

戎马关山北,

凭轩涕泗流。

写眼望国家动荡不安,

自己报国无门的哀伤。

诗人凭轩老泪横流的,不仅有感于自已凄苦的身世,更重要的是纵目远眺,遥想北方边境,战乱未平,国家艰危,这才是诗人悲痛的真正原因。

北方边关战事又起,我倚窗远望,泪流满面。

合

从个人推及到国家,近十年的安史之乱,给国家和人民造成巨大的损失。此后,外族侵扰,藩镇割据,民不聊生,怎不令诗人牵肠挂肚?

这涕泪之中,有对亲

戚朋友的眷念,有年老孤

独的悲伤,有对国家前途

的忧虑,也有无以报国的

自悼。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

颈联和尾联有何联系?

亲朋无一字

联想

连年战乱

自伤凄苦

感时伤世

忧国忧民的情怀

前四句写景 → 宽阔广大 开阔

↓

五六句叙身世 → 凄凉落寞 狭窄

↓

七八句抒感慨 → 广阔胸襟 开阔

意境宽阔宏伟

①吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

最传神的两个字是?写出了洞庭湖怎样的景色特点?

品诗

你觉得诗歌的哪两联写得最好?试作简要赏析。

“坼”:洞庭湖波涛万顷、巨浪千层,方圆数千里的江南大地訇然裂为两片,刹那间,乾坤摇动、天崩地解——显示出洞庭湖的磅礴气势!

“浮”:动态感,在诗人的笔下,洞庭包容天地万物,并且主宰着它们的沉浮,日月星辰都随着湖水的波动而漂荡起落——一派壮阔的图景。

气势磅礴,宏伟奇丽

景色特点:

字义——结合句子分析——诗人情感

炼字题:

坼:分裂,洞庭湖将吴、楚两地分开;

浮:漂浮,日月和星辰都漂浮在洞庭湖上。

这两个字用的极富动态感,自然贴切,使意境更加辽阔雄浑,把洞庭湖浩翰无际的磅礴气势宏伟奇丽特别逼真地描画出来了,景色宏伟奇丽,意境阔大。这两句彰显了诗人精神空间的宏伟和辽阔。

②“戎马关山北,凭轩涕泗流”所蕴含的复杂情感。

大历三年(768)冬,杜甫从公安(今湖北公安)到达岳阳,到达之时正是深冬。此诗为诗人晚年作品,是年(769)诗人已五十七岁。当时,诗人处境艰难,凄苦不堪,年老体衰,贫病交加,再加上北归无望,全家人寄居在一只小船上,沿着洞庭湖向南漂泊。

体悟情感

诗歌先写登楼所见,再写由此引起的身世之感,亲朋音讯全无,自己一身病痛,惟剩一条孤舟,然后由个人推及到国家,近十年的安史之乱,给国家和人民造成巨大的损失。此后,外族侵扰,藩镇割据,民不聊生,怎不令诗人牵肠挂肚?

因而这涕泪之中,有对亲戚朋友的眷念,有年老孤独的悲伤,有对国家前途的忧虑,也有无以报国的自悼。

身世之悲

家国之痛

忧国忧民

小结

诗歌小结

本诗标题是《登岳阳楼》,但诗歌并不局限于写“岳阳楼”和“洞庭湖水”。诗人摒弃眼前景物的精微刻画,从大处着笔,吐纳天地,心系国家安危,悲壮苍凉,催人泪下。时间上抚今追昔,空间上包吴楚、越关山。其身世之悲,国家之忧,浩浩茫茫,与洞庭水势融合无间,形成沉雄悲壮、博大深远的意境。

后人对杜甫的评价

杜甫是四千年文化中最庄严、最瑰丽、最永久的一道光彩。

——闻一多 庄严:人格 瑰丽:艺术 永久:影响

杜甫草堂

与夏十二登岳阳楼(李白) 楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

注:开元二年,李白流放途中遇赦,回舟江陵,南游岳阳而作此诗。夏十二,李白朋友,排行十二。李白登岳阳楼赋诗,使岳阳楼更添一层神秘色彩。

迁移拓展

“雁引愁心去”运用了拟人手法,写出了李白流放遇赦的高兴心情。这一句写大雁有意为诗人带走愁心,下句写君山有情为诗人衔来好月,愁去喜来,互相映衬。“引愁心”比“别秋江”更富有感彩,且更新颖。

课堂作业

1、颔联中的“雁引愁心去”一句,有的版本写作“雁别秋江去”。你认为哪一句更妙,为什么?

与夏十二登岳阳楼(李白) 楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

2、对第三联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法做简要分析。

第三联运用夸张手法写出了岳阳楼高耸入云的情状,同时这两句诗想像神奇,在云间连榻,在天上“行杯”,写出了诗人恍若置身仙境的情景。

与夏十二登岳阳楼(李白) 楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

3、前人评诗时常用“诗眼”的说法。你认为本诗第二联的2句中,“诗眼”分别是哪个字?为什么?请结合全诗简要赏析。

“诗眼”分别“引”“衔”。运用拟人的手法,写出了李白流放遇赦途中的喜悦之情。

“引”形象地写出了大雁懂得人情,把愁心带走的情境;“衔”形象地写出了山懂得人的心意,把好月送来,与诗人共享欢乐的情境。

与夏十二登岳阳楼(李白) 楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

江南有三大名楼:黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁。而其中素有“洞庭天下水,岳阳天下楼”盛誉的岳阳楼,以其雄伟的气势和巍峨壮丽的风采,古往今来吸引了许多文人墨客登楼抒怀。

孟浩然望洞庭,描绘出“气蒸云梦泽,波撼岳阳城。”的雄伟景观;范仲淹登高楼,抒发“先天下之忧而忧, 后天下之乐而乐。”的伟大抱负。

杜甫也登上了岳阳楼,那么,他又抒发了什么情感呢?让我们赶紧进入今天的课堂。

导语设计

登岳阳楼

(唐)杜甫

杜甫(公元712--770),汉族,字

子美,世称杜少陵、杜工部、杜拾遗等

自号少陵野老,生于河南巩县,远祖为晋代功名显赫的杜预,乃祖为初唐诗人杜审言,乃父杜闲。我国唐代最伟大的现实主义诗人,与李白并称“大李杜”,人称“诗圣”。一生写诗一千四百多首。唐肃宗时,官左拾遗。后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎。故后世又称他杜拾遗、杜工部。

代表作品:

诗歌的主要风格:

沉郁顿挫

“三吏”----

“三别”----

《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》

《新婚别》《无家别》《垂老别》

走进现代杜甫

请欣赏图片:《杜甫很忙》

〖创作背景〗

大历三年(768)冬,杜甫从公安(今湖北公安〕到达岳阳,到达之时正是深冬。他登上了岳阳楼。这首诗就是诗人登楼而望故乡,触景感怀之作。是年(769)诗人已五十七岁。当时,诗人处境艰难,凄苦不堪,年老体衰,贫病交加,再加上北归无望,全家人寄居在一只小船上,沿着洞庭湖向南漂泊。

读诗

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

chè

tìsì

听配乐朗诵,感受诗的意境

读诗

昔闻/洞庭/水,今上/岳阳/楼。

吴楚/东南/坼,乾坤/日夜/浮。

亲朋/无/一字,老病/有/孤舟。

戎马/关山/北,凭轩/涕泗/流。

chè

tìsì

二二一、二一二

昔闻/洞庭/水,今上/岳阳/楼。

吴楚/东南/坼,乾坤/日夜/浮。

亲朋/无/一字,老病/有/孤舟。

戎马/关山/北,凭轩/涕泗/流。

下面我们走进文本,研读诗歌

首联:

昔闻洞庭水,

今上岳阳楼。

“今上”交代时间,“岳阳楼”点明地点。

“昔闻”写从前对洞庭湖光山色的仰慕。

早闻洞庭盛名,然而到暮年才实现目睹名湖的愿望,表面看有初登岳阳楼之喜悦,但其中暗含早年抱负至今未能实现的沉郁之情。

早就听说洞庭湖的盛名,今天终于登上了岳阳楼。

“昔闻”:慕名已久、向往之久

“今上”:夙愿得偿,幸事一件。

起

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

“昔”与“今”之间,没有简单的以 “喜”“悲”之词加以填充,而是留给读者自己去想象、回味。

“昔”与“今”之间,是一段漫长的时间距离,天在变,地在变,国在变,人也在变。

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

诗人青年时代正值“开元盛世”,到处都是歌舞升平的景象,诗人既闻洞庭之名,必有向往之意,可惜未能一游;

如今,祖国山河残破,疮疾满目,而诗人也到了暮年,且历尽人生坎坷,却有幸登楼,怎能不百感交集呢?

颔联:

吴楚东南坼,

乾坤日夜浮。

写景:

一“坼”一“浮”,把洞庭湖的气象描绘得无比壮阔而又生动。

(雄阔壮观的大湖)将吴、楚分割在东南两地,日月星辰昼夜都漂浮在洞庭湖上。

承

颔联:

吴楚东南坼,

乾坤日月浮。

写景:

一“坼”一“浮”,把洞庭湖的气象描绘得无比壮阔而又生动。

写出了洞庭湖怎样的自然风景?请你置身诗境,说说自己的感受。

气势磅礴,意境阔大,宏伟奇丽。

表现了诗人热爱祖国河山的情怀。

承

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

“坼”:洞庭湖波涛万顷、巨浪千层,方圆数千里的江南大地訇然裂为两片,刹那间,乾坤摇动、天崩地解——显示出洞庭湖的磅礴气势!

炼字

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

“浮”:动态感,在诗人的笔下,洞庭几乎包容了整个天地万物,并且主宰着它们的沉浮,日月星辰都随着湖水的波动而漂荡起落—— 一派壮阔的图景。

炼字

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

“气压百代,

为五言雄浑之绝。”

——宋·刘须溪

“已尽大观,

后来诗人,何处措手。”

——明·王嗣奭

颈联:

亲朋无一字,

老病有孤舟。

亲朋好友们音讯全无,我年老多病,只有孤零零的一只船伴随自己。

“无一字”:得不到精神和物质方面的任何援助。

“有孤舟”:飘流湖湘,以舟为家,前途茫茫,何处安身?面对洞庭湖的汪洋浩淼,更加重了身世的孤危感。

转

写出了政治生活坎坷,漂泊天涯,怀才不遇的心情。

亲朋无一字,老病有孤舟。

“写景如此阔大,自叙如此落寞,诗境阔狭顿异。”“不阔则狭处不苦,能狭则阔境愈空。”——浦起龙《读杜心解》卷三

上联展现浩瀚的洞庭湖水,下联画出水上的一点孤舟。湖水动荡,孤舟飘浮,虽然大小悬殊,却统一在一幅画中。如果将洞庭湖水比作整个国家,那么那一点孤舟就是诗人杜甫自己!

这里,自己的孤寂与上联的洞庭湖的壮阔雄伟形成鲜明的对比,愈益显出自已的痛苦之情。

尾联:

戎马关山北,

凭轩涕泗流。

写眼望国家动荡不安,

自己报国无门的哀伤。

诗人凭轩老泪横流的,不仅有感于自已凄苦的身世,更重要的是纵目远眺,遥想北方边境,战乱未平,国家艰危,这才是诗人悲痛的真正原因。

北方边关战事又起,我倚窗远望,泪流满面。

合

从个人推及到国家,近十年的安史之乱,给国家和人民造成巨大的损失。此后,外族侵扰,藩镇割据,民不聊生,怎不令诗人牵肠挂肚?

这涕泪之中,有对亲

戚朋友的眷念,有年老孤

独的悲伤,有对国家前途

的忧虑,也有无以报国的

自悼。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

颈联和尾联有何联系?

亲朋无一字

联想

连年战乱

自伤凄苦

感时伤世

忧国忧民的情怀

前四句写景 → 宽阔广大 开阔

↓

五六句叙身世 → 凄凉落寞 狭窄

↓

七八句抒感慨 → 广阔胸襟 开阔

意境宽阔宏伟

①吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

最传神的两个字是?写出了洞庭湖怎样的景色特点?

品诗

你觉得诗歌的哪两联写得最好?试作简要赏析。

“坼”:洞庭湖波涛万顷、巨浪千层,方圆数千里的江南大地訇然裂为两片,刹那间,乾坤摇动、天崩地解——显示出洞庭湖的磅礴气势!

“浮”:动态感,在诗人的笔下,洞庭包容天地万物,并且主宰着它们的沉浮,日月星辰都随着湖水的波动而漂荡起落——一派壮阔的图景。

气势磅礴,宏伟奇丽

景色特点:

字义——结合句子分析——诗人情感

炼字题:

坼:分裂,洞庭湖将吴、楚两地分开;

浮:漂浮,日月和星辰都漂浮在洞庭湖上。

这两个字用的极富动态感,自然贴切,使意境更加辽阔雄浑,把洞庭湖浩翰无际的磅礴气势宏伟奇丽特别逼真地描画出来了,景色宏伟奇丽,意境阔大。这两句彰显了诗人精神空间的宏伟和辽阔。

②“戎马关山北,凭轩涕泗流”所蕴含的复杂情感。

大历三年(768)冬,杜甫从公安(今湖北公安)到达岳阳,到达之时正是深冬。此诗为诗人晚年作品,是年(769)诗人已五十七岁。当时,诗人处境艰难,凄苦不堪,年老体衰,贫病交加,再加上北归无望,全家人寄居在一只小船上,沿着洞庭湖向南漂泊。

体悟情感

诗歌先写登楼所见,再写由此引起的身世之感,亲朋音讯全无,自己一身病痛,惟剩一条孤舟,然后由个人推及到国家,近十年的安史之乱,给国家和人民造成巨大的损失。此后,外族侵扰,藩镇割据,民不聊生,怎不令诗人牵肠挂肚?

因而这涕泪之中,有对亲戚朋友的眷念,有年老孤独的悲伤,有对国家前途的忧虑,也有无以报国的自悼。

身世之悲

家国之痛

忧国忧民

小结

诗歌小结

本诗标题是《登岳阳楼》,但诗歌并不局限于写“岳阳楼”和“洞庭湖水”。诗人摒弃眼前景物的精微刻画,从大处着笔,吐纳天地,心系国家安危,悲壮苍凉,催人泪下。时间上抚今追昔,空间上包吴楚、越关山。其身世之悲,国家之忧,浩浩茫茫,与洞庭水势融合无间,形成沉雄悲壮、博大深远的意境。

后人对杜甫的评价

杜甫是四千年文化中最庄严、最瑰丽、最永久的一道光彩。

——闻一多 庄严:人格 瑰丽:艺术 永久:影响

杜甫草堂

与夏十二登岳阳楼(李白) 楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

注:开元二年,李白流放途中遇赦,回舟江陵,南游岳阳而作此诗。夏十二,李白朋友,排行十二。李白登岳阳楼赋诗,使岳阳楼更添一层神秘色彩。

迁移拓展

“雁引愁心去”运用了拟人手法,写出了李白流放遇赦的高兴心情。这一句写大雁有意为诗人带走愁心,下句写君山有情为诗人衔来好月,愁去喜来,互相映衬。“引愁心”比“别秋江”更富有感彩,且更新颖。

课堂作业

1、颔联中的“雁引愁心去”一句,有的版本写作“雁别秋江去”。你认为哪一句更妙,为什么?

与夏十二登岳阳楼(李白) 楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

2、对第三联“云间连下榻,天上接行杯”所运用的艺术表现手法做简要分析。

第三联运用夸张手法写出了岳阳楼高耸入云的情状,同时这两句诗想像神奇,在云间连榻,在天上“行杯”,写出了诗人恍若置身仙境的情景。

与夏十二登岳阳楼(李白) 楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

3、前人评诗时常用“诗眼”的说法。你认为本诗第二联的2句中,“诗眼”分别是哪个字?为什么?请结合全诗简要赏析。

“诗眼”分别“引”“衔”。运用拟人的手法,写出了李白流放遇赦途中的喜悦之情。

“引”形象地写出了大雁懂得人情,把愁心带走的情境;“衔”形象地写出了山懂得人的心意,把好月送来,与诗人共享欢乐的情境。

与夏十二登岳阳楼(李白) 楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

同课章节目录