人教版高中语文选修--中国古代诗歌散文欣赏-第一单元-《拟行路难(其四)》课件(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修--中国古代诗歌散文欣赏-第一单元-《拟行路难(其四)》课件(共16张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 8.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-27 10:29:32 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

拟行路难(其四)

南朝 · 宋 鲍照

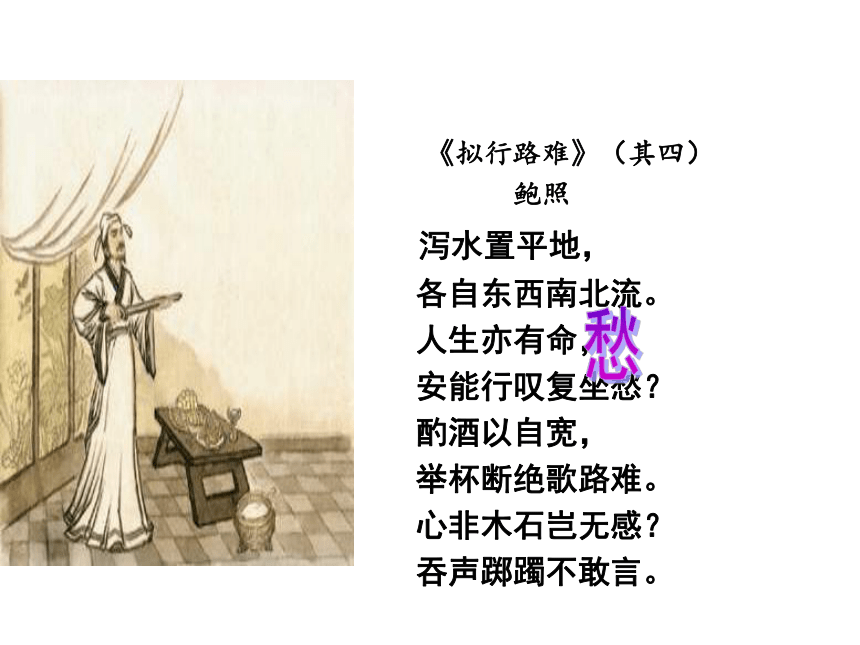

《拟行路难》(其四)

鲍照

泻水置平地,

各自东西南北流。

人生亦有命,

安能行叹复坐愁?

酌酒以自宽,

举杯断绝歌路难。

心非木石岂无感?

吞声踯躅不敢言。

情感变化

“心非木石岂无感?”表达了诗人怎样的情感?和“安能行叹复坐愁?”矛盾吗?

以意逆志 知人论世

“安能行叹复坐愁?” 不当愁 宽慰自己

(借酒浇愁后)

心非木石岂无感? 怎能不愁 压抑的情感外露

情感变化:

“安能行叹复坐愁”

(不言愁)

借酒浇愁,愁更愁

“心非木石岂无感”

克制

奔流

沸腾

↓

↓

诗眼:愁

行叹复坐愁

酌酒为消愁,

悲歌为断愁,

不敢言更添愁。

“妙在不曾说破,

读之自然生愁。”

(清·沈德潜《古诗源》)

把握本诗的感情基调

本诗抒发了诗人

怀才不遇的愤懑之情。

作者是如何表现这种愁思与愤懑的?

第一二句用了什么表现手法?说明了什么道理?

运用了比兴的表现手法。说明了像水是依照高下不同的地势流向各方一样,人的遭际也是被家庭门第的高低贵贱决定的。

第三句中的“命”是指什么?结合全诗看,作者对此有怎样的看法?

“命”指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭遇。作者认为非常不公平,但没法改变,只能发出愤怒的控诉。

第五、六句塑造了一个什么样的形象?

以非常精练的笔法,生动形象地刻画出诗人悲怆难抑的情态。(提示:酌酒原为排遣愁绪,然而满怀郁结的悲愁岂是区区杯酒能驱散的?“抽刀断水水更流,举杯浇愁愁更愁”,平添的几分酒意反而更激起了愁海的狂澜,诗人趁着酒意击节高歌,唱起了悲怆的《行路难》,将一腔悲愤倾泻出来。长歌当哭,这是何等悲烈景况。读者从这举杯驱愁却大放悲声的情节中,亦可想见其悲其愁的沉郁了。

第七、八句写出了什么感情?

第七句是对前面几句的总结,诗人对那驱不散的愁苦,实系于对世事的感慨,心并非无知无觉的木石,理的劝喻,酒的麻醉,都不能使心如槁木,用反问的句式,冲决了自我克制的堤防,使全诗的情感达到了高潮。表达了诗人的抗争。第八句表达的是作者心中的无奈,“岂无感”越是激昂,“不敢言”的痛苦就越是深沉。两句构成了一种鲜明的对照,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状况表现得淋漓尽致。

写作特点

1、语言很质朴。近乎口语,明白晓畅。

2、此诗以真情动人。

3、音律也很独特。一与三、二与四分别押韵,错落有致。

4、立意颇为巧妙。

全诗突出一个“愁”字,所叹者愁,酌酒为消愁,悲歌为断愁,不敢言者更添愁。正如沈德潜所说,此诗“妙在不曾说破,读之自然生愁”.

梅花落

中庭杂树多,偏为梅咨嗟。

问君何独然?念其霜中能作花,

露中能作实。摇荡春风媚春日,

念尔零落逐寒风,徒有霜华无霜质。

本诗可分两个层次,分析这两个层次怎样分,各写了什么内容?

“念其”、“念尔”是两个层次的递进,首先是颂扬梅树的正面品格,在风霜雨露之中,众芳芜秽,独有梅花盛开,果实累累。其次,它“徒有霜华无霜质”,所以,虽然能抗傲一时,但难善始善终,最后还是“零落”了!

梅花落

中庭杂树多,偏为梅咨嗟。

问君何独然?念其霜中能作花,

露中能作实。摇荡春风媚春日,

念尔零落逐寒风,徒有霜华无霜质。

讨论本诗的艺术特色。

1、采用了对比的艺术手法。以梅花与杂树对比,突出其不畏严寒的品格。以梅花前后的状态进行对比,表达诗人对不能保持节操的蔑视。

2、设问的手法,引出后面的议论。

3、托物言志

梅花落

中庭杂树多,偏为梅咨嗟。

问君何独然?念其霜中能作花,

露中能作实。摇荡春风媚春日,

念尔零落逐寒风,徒有霜华无霜质。

结合以上问题,讨论本诗的写作目的。

这首诗托物言志,揭示了这样一个道理:一个人的节操,不是一时一事的表现,也不是表面的伪饰,而是要名副其实,恪守终身。

拟行路难(其四)

南朝 · 宋 鲍照

《拟行路难》(其四)

鲍照

泻水置平地,

各自东西南北流。

人生亦有命,

安能行叹复坐愁?

酌酒以自宽,

举杯断绝歌路难。

心非木石岂无感?

吞声踯躅不敢言。

情感变化

“心非木石岂无感?”表达了诗人怎样的情感?和“安能行叹复坐愁?”矛盾吗?

以意逆志 知人论世

“安能行叹复坐愁?” 不当愁 宽慰自己

(借酒浇愁后)

心非木石岂无感? 怎能不愁 压抑的情感外露

情感变化:

“安能行叹复坐愁”

(不言愁)

借酒浇愁,愁更愁

“心非木石岂无感”

克制

奔流

沸腾

↓

↓

诗眼:愁

行叹复坐愁

酌酒为消愁,

悲歌为断愁,

不敢言更添愁。

“妙在不曾说破,

读之自然生愁。”

(清·沈德潜《古诗源》)

把握本诗的感情基调

本诗抒发了诗人

怀才不遇的愤懑之情。

作者是如何表现这种愁思与愤懑的?

第一二句用了什么表现手法?说明了什么道理?

运用了比兴的表现手法。说明了像水是依照高下不同的地势流向各方一样,人的遭际也是被家庭门第的高低贵贱决定的。

第三句中的“命”是指什么?结合全诗看,作者对此有怎样的看法?

“命”指门第决定人生,有什么样的门第就有什么样的遭遇。作者认为非常不公平,但没法改变,只能发出愤怒的控诉。

第五、六句塑造了一个什么样的形象?

以非常精练的笔法,生动形象地刻画出诗人悲怆难抑的情态。(提示:酌酒原为排遣愁绪,然而满怀郁结的悲愁岂是区区杯酒能驱散的?“抽刀断水水更流,举杯浇愁愁更愁”,平添的几分酒意反而更激起了愁海的狂澜,诗人趁着酒意击节高歌,唱起了悲怆的《行路难》,将一腔悲愤倾泻出来。长歌当哭,这是何等悲烈景况。读者从这举杯驱愁却大放悲声的情节中,亦可想见其悲其愁的沉郁了。

第七、八句写出了什么感情?

第七句是对前面几句的总结,诗人对那驱不散的愁苦,实系于对世事的感慨,心并非无知无觉的木石,理的劝喻,酒的麻醉,都不能使心如槁木,用反问的句式,冲决了自我克制的堤防,使全诗的情感达到了高潮。表达了诗人的抗争。第八句表达的是作者心中的无奈,“岂无感”越是激昂,“不敢言”的痛苦就越是深沉。两句构成了一种鲜明的对照,将诗人忍辱负重、矛盾痛苦的精神状况表现得淋漓尽致。

写作特点

1、语言很质朴。近乎口语,明白晓畅。

2、此诗以真情动人。

3、音律也很独特。一与三、二与四分别押韵,错落有致。

4、立意颇为巧妙。

全诗突出一个“愁”字,所叹者愁,酌酒为消愁,悲歌为断愁,不敢言者更添愁。正如沈德潜所说,此诗“妙在不曾说破,读之自然生愁”.

梅花落

中庭杂树多,偏为梅咨嗟。

问君何独然?念其霜中能作花,

露中能作实。摇荡春风媚春日,

念尔零落逐寒风,徒有霜华无霜质。

本诗可分两个层次,分析这两个层次怎样分,各写了什么内容?

“念其”、“念尔”是两个层次的递进,首先是颂扬梅树的正面品格,在风霜雨露之中,众芳芜秽,独有梅花盛开,果实累累。其次,它“徒有霜华无霜质”,所以,虽然能抗傲一时,但难善始善终,最后还是“零落”了!

梅花落

中庭杂树多,偏为梅咨嗟。

问君何独然?念其霜中能作花,

露中能作实。摇荡春风媚春日,

念尔零落逐寒风,徒有霜华无霜质。

讨论本诗的艺术特色。

1、采用了对比的艺术手法。以梅花与杂树对比,突出其不畏严寒的品格。以梅花前后的状态进行对比,表达诗人对不能保持节操的蔑视。

2、设问的手法,引出后面的议论。

3、托物言志

梅花落

中庭杂树多,偏为梅咨嗟。

问君何独然?念其霜中能作花,

露中能作实。摇荡春风媚春日,

念尔零落逐寒风,徒有霜华无霜质。

结合以上问题,讨论本诗的写作目的。

这首诗托物言志,揭示了这样一个道理:一个人的节操,不是一时一事的表现,也不是表面的伪饰,而是要名副其实,恪守终身。

同课章节目录