《从百草园到三味书屋》

图片预览

文档简介

《从百草园到三味书屋》教学设计

一、教材分析

《从百草园到三味书屋》是七年级下册第一单元“成长单元”中的一篇讲读课,选自《朝花夕拾》,对于《朝花夕拾》全集的写作缘起和本意,鲁迅有过明确的说明。他在《朝花夕拾·小引》中说道,这本散文集是在北京至厦门这段时间写的,在广州编定,其时正是鲁迅生活中最辗转流徙,心情最苦闷的时候。为了“在纷扰中寻出一点闲静来”,鲁迅只能借回忆旧时的美好的事物,来排除目前的苦闷,寻一点“闲静”,寄一丝安慰。所以鲁迅把这美好的回忆散文,比作一组晨光里绽开的花朵。拾来自赏,可以说,《朝花夕拾》是一曲少年时代生活的恋歌。

在这一脍炙人口的散文中,作者以如诗的笔触舒卷自如地为人们描绘了一个妙趣横生的童心世界。《从百草园到三味书屋》中的状物、叙事、写人都栩栩如生,是鲁迅散文中的精品。“景是儿童心理的景,情是儿童心理的情。” 用成人的眼光看来课文中的内容并不新鲜,但在儿童眼里,一切都新奇,确是儿童的乐园。所以学生应联系自我,将生活感知迁移到课文内容这一新知上,激活学习的兴趣,增加了探究的自信。

设计思路

【语文课堂现状分析】

过去:语文教学中存在一种弊端,就是“满堂灌”。一般的语文教师象“广播员”,照本宣科,从头讲到尾,学生听得恹恹欲睡。好一点的语文教师象“相声演员”,口若悬河,讲得天花乱坠,学生听得津津有味。其共同点是,把一篇课文,掰碎了,嚼烂了,喂给学生,而学生却不会自己吃,吸收能力,消化能力都很差。这是长期以来语文教学“少慢差费”的根本原因。

现在:杜郎口和洋思两地成功的先例告诉我们,“学案导学”绝对不是“淮南之枳(zhi)”,即使是到了我们北方真的就有就水土不服现象,我们还可以进行地膜覆盖、大棚育苗等,反正是“我的地盘我做主”,只有有利于学生发展,我们的教学才真正的有出路。在现在导学案漫天飞舞的时代,不免发现导学案有时成了习题纸、课后问题重复纸、教师教案纸……

导学案你是谁?课堂该怎样进行?

【问题导学的认识】

问题探究是学案的关键,它能起到“以问拓思,因问造势”的功效,并能帮助学生如何从理论阐述中掌握问题的关键。 “学案”,是指教师依据学生的认知水平、知识经验,为指导学生进行主动的知识建构而编制的学习方案。学案实质上是教师用以帮助学生掌握教材内容、沟通学与教的桥梁,也是培养学生自主学习和建构知识能力的一种重要媒介,具有“导读、导听、导思、导做”的作用。

【设计理念】

我在教学中设计了“自设问题——任务驱动——自主学习——合作探究——巩固提升”五环节。这五个环节是一个顺序渐进、依次发展的过程。

对于鲁迅的作品向来被视为教学中的大难,为了消除畏惧感,我主要从学生提出想学的问题出发,从而筛选归纳出有价值的问题,确立学习目标,让学生选择感兴趣喜欢的句段,先自学,再组内合学,最后班内交流展示从而完成学习目标,使学生在互动研讨、思想交锋与碰撞中学到知识提升能力。

语文教学老前辈叶圣陶先生说得好:“教是为了不教”。其意思是,语文这门课,教师对学生的教,就是要把学生的语文能力发展起来,最后做到不需要教师教,学生能独立地听、说、读、写。语文教学要达到这一步,没有培养起学生自己发现问题,自己提出问题,自己解决问题的能力,是绝对不行的。本节课我将利用导学案完成初步阅读,使学生能自己学会的课前自己完成,既锻炼能力又使课堂效率提高集中解决重难点,课上也是通过问题征集集中制定学习目标,先自学再合学最后展讲使思维碰撞达到对知识点的深入理解,并且使学生明白语文的三个任务:写了什么?(内容)怎么写的?(手法)为什么写?(情感)既学了一节课的知识,也在语文的学习中得法,为终生学习语文做铺垫。

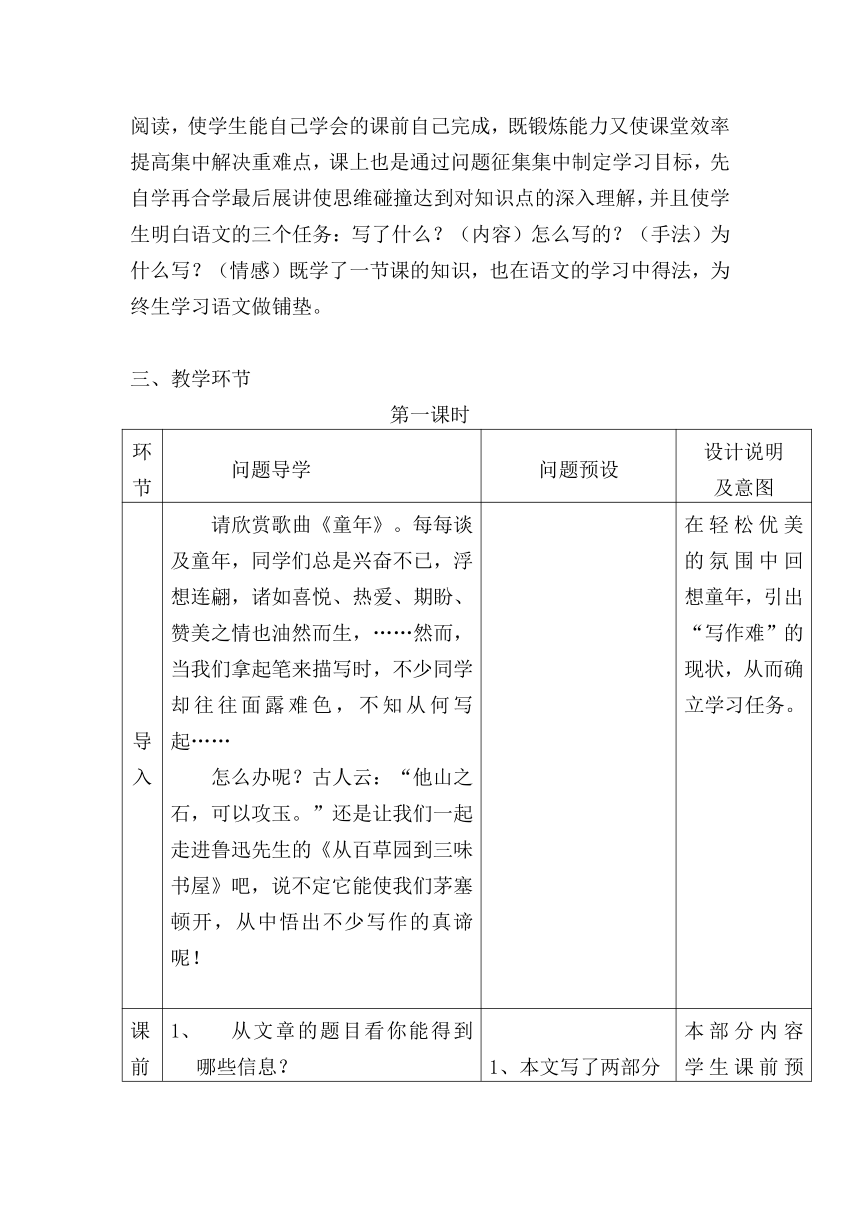

三、教学环节

第一课时

环节 问题导学 问题预设 设计说明 及意图

导入 请欣赏歌曲《童年》。每每谈及童年,同学们总是兴奋不已,浮想连翩,诸如喜悦、热爱、期盼、赞美之情也油然而生,……然而,当我们拿起笔来描写时,不少同学却往往面露难色,不知从何写起……怎么办呢?古人云:“他山之石,可以攻玉。”还是让我们一起走进鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》吧,说不定它能使我们茅塞顿开,从中悟出不少写作的真谛呢! 在轻松优美的氛围中回想童年,引出“写作难”的现状,从而确立学习任务。

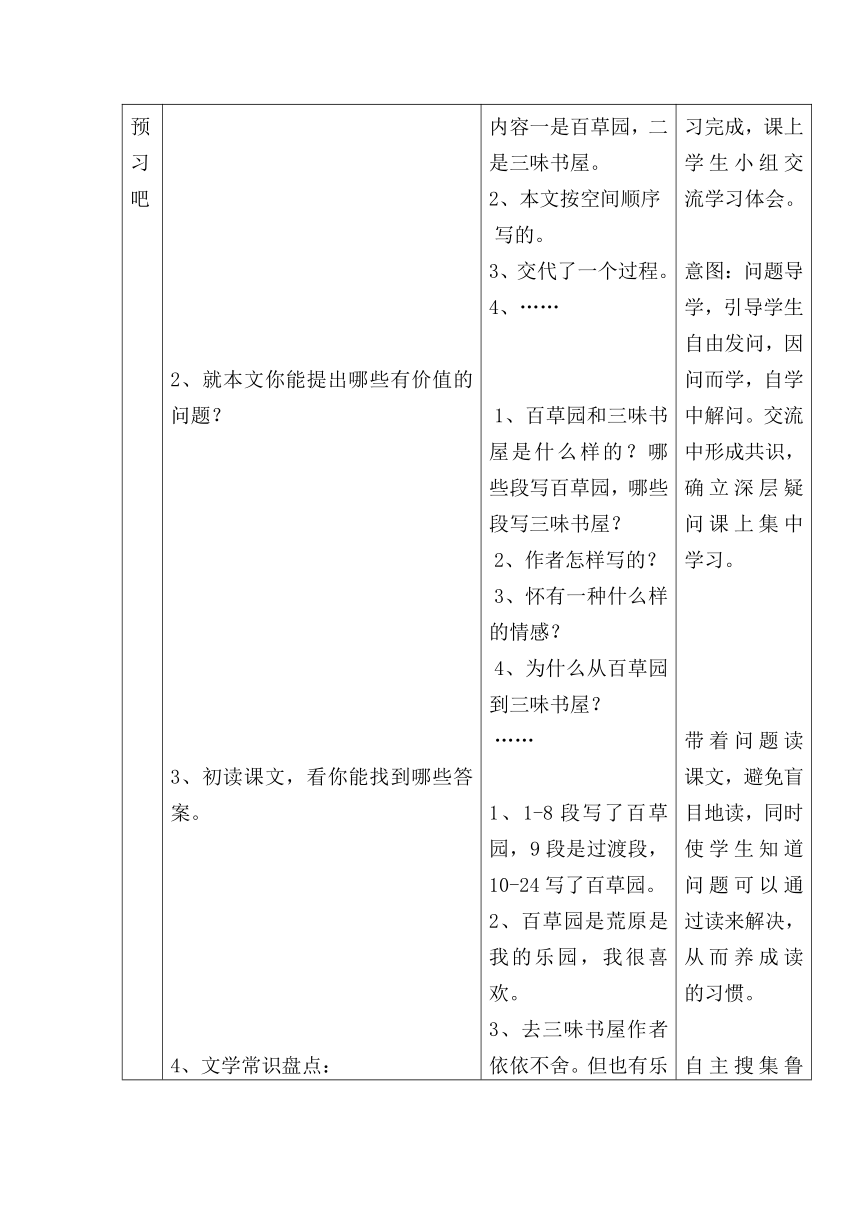

课前预习吧 从文章的题目看你能得到哪些信息?2、就本文你能提出哪些有价值的问题?3、初读课文,看你能找到哪些答案。4、文学常识盘点:5、基础知识盘点:(1)这些字应注意读音:(2)这些字应注意字形: 1、本文写了两部分内容一是百草园,二是三味书屋。2、本文按空间顺序写的。3、交代了一个过程。4、……1、百草园和三味书屋是什么样的?哪些段写百草园,哪些段写三味书屋?2、作者怎样写的?3、怀有一种什么样的情感?4、为什么从百草园到三味书屋?……1、1-8段写了百草园,9段是过渡段,10-24写了百草园。2、百草园是荒原是我的乐园,我很喜欢。3、去三味书屋作者依依不舍。但也有乐趣。1、关于鲁迅的文学常识。2、鲁迅的思想、观点、名言等3、关于《朝花夕拾》的介绍菜畦、皂荚树、斑蝥、敛、人迹罕至、秕谷、书塾、蝉蜕、拗、 本部分内容学生课前预习完成,课上学生小组交流学习体会。意图:问题导学,引导学生自由发问,因问而学,自学中解问。交流中形成共识,确立深层疑问课上集中学习。带着问题读课文,避免盲目地读,同时使学生知道问题可以通过读来解决,从而养成读的习惯。自主搜集鲁迅相关知识为学习打基础。也为进一步理解中心做铺垫。依据自己情况分门别类归纳重点读音字形。既发挥自主意识,又使学生学会归纳积累。

确立目标 自主学习 1、对于百草园这一部分你想了解哪些?2、出示学习目标:(1)读课文思考围绕百草园写了哪些内容。(2)品读赏析,学习本文独特的写景方法;品味作者简练生动、准确传神的语言。(3)学习作者热爱自然、热爱生活的感情。3、自主学习(1)再读课文中描写百草园的部分。思考:作者为什么说百草园是我的乐园?(2)你最喜欢百草园中的哪一部分,站起来把它读一读。喜欢它什么?请先圈点批注并有感情的读一读。 1、为什么叫百草园?有哪些草?2、作者怎样写百草园?3、对百草园怀有什么情感?……写了什么?(内容)怎么写的?(手法)为什么写?(情感)1、景物描写(修辞句、听觉、视觉、触觉、味觉等句)2、光滑、肥胖、等词语。3、不必说,也不必说,单是的句式。4、美女蛇(拟声词、神奇色彩等)5、雪地捕鸟(先抑后扬、动词交代过程)等 语文教学老前辈叶圣陶先生说得好:“教是为了不教”。其意思是,语文这门课,教师对学生的教,就是要把学生的语文能力发展起来,最后做到不需要教师教,学生能独立地听、说、读、写。语文教学要达到这一步,没有培养起学生自己发现问题,自己提出问题,自己解决问题的能力,是绝对不行的。因问而学,以学生为主体,从学生想学的问题入手,引出本节学习目标,从而引导学生语文要解决的三个问题:写了什么?(内容)怎么写的?(手法)为什么写?(情感)先自学,为下一步交流体会打下基础。

合作探究展示交流 1、组内交流喜欢的句段,并展示朗读。2、组内集体制定阅读体会卡,形成简单的图,准备展讲。3、各组分任务负责展讲,一组展讲时,其余组准备互动。 1.对百草园的景物的描写的详略是与中心意思紧密相关。例如“泥墙根一带”是详写,目的是以“点”映“面”,既然这里都有“无限趣味”,可见百草园里好玩的地方很多,突出“我对百草园的喜爱之情。”3. 作者用了“拟人”和“比喻”的修辞方法。 作者对百草园作过细致的观察,熟悉并抓住景物的特点进行描写,在描写中又倾注了自己对百草园——这个童年的乐园的热爱之情。4. 这两段文字是写长妈妈讲美女蛇的故事,这个故事给百草园增添了神秘感,丰富了百草园作为儿童乐园的情趣。沙沙沙,豁等拟声词的作用。5.(1)看:①色美:“碧绿”耀人眼,“紫红”撩人心。②音美:鸣蝉长吟,油蛉低唱,蟋蟀弹琴,齐奏齐鸣。③状美:黄蜂肥胖,何首乌与木莲缠络,形状各异。④味美:覆盆子酸甜,令人垂涎。(2)听:曲折、惊险、离奇的美女蛇故事,增添了百草园的神秘色彩,丰富了百草园作为儿童乐园的情趣。(3)找:雪后捕鸟,乐在其中。一系列表示动作的词,准确而生动地描绘出捕鸟的全过程和儿童捕鸟时的兴奋惊喜之情。…… 课堂是智慧的交锋与碰撞,在交流、展讲、互动、质疑、追问中达到对写法的深入探讨,形成积累卡,学习写作手法为写作和阅读打下基础。

拓展迁移 1、文章描绘百草园,用了“不必说……也不必说……单是……”,把这些词语去掉读一读,跟原文对比,体会作者为什么要这样写。并试着模仿这样的句式写一段话。 2、雪地捕鸟这段文字总共不到70个字,连用9个表达动作的词,把雪地捕鸟的系列活动生动而有层次的表现出来了。每句话都写得实实在在,没有可有可无的字句,试写一个游戏,表现系列动作,注意用词准确,不超过100字。 学生自己完成;学生自己展示。 语文中听说读写能力应该共生,本环节就是学有所用的再现,从而提高写作能力。

总结反思 自己反思总结本节收获得失。

一、教材分析

《从百草园到三味书屋》是七年级下册第一单元“成长单元”中的一篇讲读课,选自《朝花夕拾》,对于《朝花夕拾》全集的写作缘起和本意,鲁迅有过明确的说明。他在《朝花夕拾·小引》中说道,这本散文集是在北京至厦门这段时间写的,在广州编定,其时正是鲁迅生活中最辗转流徙,心情最苦闷的时候。为了“在纷扰中寻出一点闲静来”,鲁迅只能借回忆旧时的美好的事物,来排除目前的苦闷,寻一点“闲静”,寄一丝安慰。所以鲁迅把这美好的回忆散文,比作一组晨光里绽开的花朵。拾来自赏,可以说,《朝花夕拾》是一曲少年时代生活的恋歌。

在这一脍炙人口的散文中,作者以如诗的笔触舒卷自如地为人们描绘了一个妙趣横生的童心世界。《从百草园到三味书屋》中的状物、叙事、写人都栩栩如生,是鲁迅散文中的精品。“景是儿童心理的景,情是儿童心理的情。” 用成人的眼光看来课文中的内容并不新鲜,但在儿童眼里,一切都新奇,确是儿童的乐园。所以学生应联系自我,将生活感知迁移到课文内容这一新知上,激活学习的兴趣,增加了探究的自信。

设计思路

【语文课堂现状分析】

过去:语文教学中存在一种弊端,就是“满堂灌”。一般的语文教师象“广播员”,照本宣科,从头讲到尾,学生听得恹恹欲睡。好一点的语文教师象“相声演员”,口若悬河,讲得天花乱坠,学生听得津津有味。其共同点是,把一篇课文,掰碎了,嚼烂了,喂给学生,而学生却不会自己吃,吸收能力,消化能力都很差。这是长期以来语文教学“少慢差费”的根本原因。

现在:杜郎口和洋思两地成功的先例告诉我们,“学案导学”绝对不是“淮南之枳(zhi)”,即使是到了我们北方真的就有就水土不服现象,我们还可以进行地膜覆盖、大棚育苗等,反正是“我的地盘我做主”,只有有利于学生发展,我们的教学才真正的有出路。在现在导学案漫天飞舞的时代,不免发现导学案有时成了习题纸、课后问题重复纸、教师教案纸……

导学案你是谁?课堂该怎样进行?

【问题导学的认识】

问题探究是学案的关键,它能起到“以问拓思,因问造势”的功效,并能帮助学生如何从理论阐述中掌握问题的关键。 “学案”,是指教师依据学生的认知水平、知识经验,为指导学生进行主动的知识建构而编制的学习方案。学案实质上是教师用以帮助学生掌握教材内容、沟通学与教的桥梁,也是培养学生自主学习和建构知识能力的一种重要媒介,具有“导读、导听、导思、导做”的作用。

【设计理念】

我在教学中设计了“自设问题——任务驱动——自主学习——合作探究——巩固提升”五环节。这五个环节是一个顺序渐进、依次发展的过程。

对于鲁迅的作品向来被视为教学中的大难,为了消除畏惧感,我主要从学生提出想学的问题出发,从而筛选归纳出有价值的问题,确立学习目标,让学生选择感兴趣喜欢的句段,先自学,再组内合学,最后班内交流展示从而完成学习目标,使学生在互动研讨、思想交锋与碰撞中学到知识提升能力。

语文教学老前辈叶圣陶先生说得好:“教是为了不教”。其意思是,语文这门课,教师对学生的教,就是要把学生的语文能力发展起来,最后做到不需要教师教,学生能独立地听、说、读、写。语文教学要达到这一步,没有培养起学生自己发现问题,自己提出问题,自己解决问题的能力,是绝对不行的。本节课我将利用导学案完成初步阅读,使学生能自己学会的课前自己完成,既锻炼能力又使课堂效率提高集中解决重难点,课上也是通过问题征集集中制定学习目标,先自学再合学最后展讲使思维碰撞达到对知识点的深入理解,并且使学生明白语文的三个任务:写了什么?(内容)怎么写的?(手法)为什么写?(情感)既学了一节课的知识,也在语文的学习中得法,为终生学习语文做铺垫。

三、教学环节

第一课时

环节 问题导学 问题预设 设计说明 及意图

导入 请欣赏歌曲《童年》。每每谈及童年,同学们总是兴奋不已,浮想连翩,诸如喜悦、热爱、期盼、赞美之情也油然而生,……然而,当我们拿起笔来描写时,不少同学却往往面露难色,不知从何写起……怎么办呢?古人云:“他山之石,可以攻玉。”还是让我们一起走进鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》吧,说不定它能使我们茅塞顿开,从中悟出不少写作的真谛呢! 在轻松优美的氛围中回想童年,引出“写作难”的现状,从而确立学习任务。

课前预习吧 从文章的题目看你能得到哪些信息?2、就本文你能提出哪些有价值的问题?3、初读课文,看你能找到哪些答案。4、文学常识盘点:5、基础知识盘点:(1)这些字应注意读音:(2)这些字应注意字形: 1、本文写了两部分内容一是百草园,二是三味书屋。2、本文按空间顺序写的。3、交代了一个过程。4、……1、百草园和三味书屋是什么样的?哪些段写百草园,哪些段写三味书屋?2、作者怎样写的?3、怀有一种什么样的情感?4、为什么从百草园到三味书屋?……1、1-8段写了百草园,9段是过渡段,10-24写了百草园。2、百草园是荒原是我的乐园,我很喜欢。3、去三味书屋作者依依不舍。但也有乐趣。1、关于鲁迅的文学常识。2、鲁迅的思想、观点、名言等3、关于《朝花夕拾》的介绍菜畦、皂荚树、斑蝥、敛、人迹罕至、秕谷、书塾、蝉蜕、拗、 本部分内容学生课前预习完成,课上学生小组交流学习体会。意图:问题导学,引导学生自由发问,因问而学,自学中解问。交流中形成共识,确立深层疑问课上集中学习。带着问题读课文,避免盲目地读,同时使学生知道问题可以通过读来解决,从而养成读的习惯。自主搜集鲁迅相关知识为学习打基础。也为进一步理解中心做铺垫。依据自己情况分门别类归纳重点读音字形。既发挥自主意识,又使学生学会归纳积累。

确立目标 自主学习 1、对于百草园这一部分你想了解哪些?2、出示学习目标:(1)读课文思考围绕百草园写了哪些内容。(2)品读赏析,学习本文独特的写景方法;品味作者简练生动、准确传神的语言。(3)学习作者热爱自然、热爱生活的感情。3、自主学习(1)再读课文中描写百草园的部分。思考:作者为什么说百草园是我的乐园?(2)你最喜欢百草园中的哪一部分,站起来把它读一读。喜欢它什么?请先圈点批注并有感情的读一读。 1、为什么叫百草园?有哪些草?2、作者怎样写百草园?3、对百草园怀有什么情感?……写了什么?(内容)怎么写的?(手法)为什么写?(情感)1、景物描写(修辞句、听觉、视觉、触觉、味觉等句)2、光滑、肥胖、等词语。3、不必说,也不必说,单是的句式。4、美女蛇(拟声词、神奇色彩等)5、雪地捕鸟(先抑后扬、动词交代过程)等 语文教学老前辈叶圣陶先生说得好:“教是为了不教”。其意思是,语文这门课,教师对学生的教,就是要把学生的语文能力发展起来,最后做到不需要教师教,学生能独立地听、说、读、写。语文教学要达到这一步,没有培养起学生自己发现问题,自己提出问题,自己解决问题的能力,是绝对不行的。因问而学,以学生为主体,从学生想学的问题入手,引出本节学习目标,从而引导学生语文要解决的三个问题:写了什么?(内容)怎么写的?(手法)为什么写?(情感)先自学,为下一步交流体会打下基础。

合作探究展示交流 1、组内交流喜欢的句段,并展示朗读。2、组内集体制定阅读体会卡,形成简单的图,准备展讲。3、各组分任务负责展讲,一组展讲时,其余组准备互动。 1.对百草园的景物的描写的详略是与中心意思紧密相关。例如“泥墙根一带”是详写,目的是以“点”映“面”,既然这里都有“无限趣味”,可见百草园里好玩的地方很多,突出“我对百草园的喜爱之情。”3. 作者用了“拟人”和“比喻”的修辞方法。 作者对百草园作过细致的观察,熟悉并抓住景物的特点进行描写,在描写中又倾注了自己对百草园——这个童年的乐园的热爱之情。4. 这两段文字是写长妈妈讲美女蛇的故事,这个故事给百草园增添了神秘感,丰富了百草园作为儿童乐园的情趣。沙沙沙,豁等拟声词的作用。5.(1)看:①色美:“碧绿”耀人眼,“紫红”撩人心。②音美:鸣蝉长吟,油蛉低唱,蟋蟀弹琴,齐奏齐鸣。③状美:黄蜂肥胖,何首乌与木莲缠络,形状各异。④味美:覆盆子酸甜,令人垂涎。(2)听:曲折、惊险、离奇的美女蛇故事,增添了百草园的神秘色彩,丰富了百草园作为儿童乐园的情趣。(3)找:雪后捕鸟,乐在其中。一系列表示动作的词,准确而生动地描绘出捕鸟的全过程和儿童捕鸟时的兴奋惊喜之情。…… 课堂是智慧的交锋与碰撞,在交流、展讲、互动、质疑、追问中达到对写法的深入探讨,形成积累卡,学习写作手法为写作和阅读打下基础。

拓展迁移 1、文章描绘百草园,用了“不必说……也不必说……单是……”,把这些词语去掉读一读,跟原文对比,体会作者为什么要这样写。并试着模仿这样的句式写一段话。 2、雪地捕鸟这段文字总共不到70个字,连用9个表达动作的词,把雪地捕鸟的系列活动生动而有层次的表现出来了。每句话都写得实实在在,没有可有可无的字句,试写一个游戏,表现系列动作,注意用词准确,不超过100字。 学生自己完成;学生自己展示。 语文中听说读写能力应该共生,本环节就是学有所用的再现,从而提高写作能力。

总结反思 自己反思总结本节收获得失。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记