2013高考复习回归课本数学学习辅导材料

文档属性

| 名称 | 2013高考复习回归课本数学学习辅导材料 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标A版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2013-06-02 10:59:02 | ||

图片预览

文档简介

xx学校高考复习回归课本学习辅导材料

一 集合与简易逻辑

1.集合元素要注意元素的互异性,

若集合,,,则实数= -1

2. 是任何集合的子集,是任何非空集合的真子集。

集合,,且,则

3.对于含有个元素的有限集合,其子集、真子集、非空子集、非空真子集的个数依次为 满足集合M有____7__个。

4.理解集合的意义――抓住集合的代表元素。

设集合,集合N=,则

5.复合命题真假的判断。“或命题”的真假特点是“一真即真,要假全假”;“且命题”的真假特点是“一假即假,要真全真”;“非命题”的真假特点是“真假相反”。

如在下列说法中:⑴“且”为真是“或”为真的充分不必要条件;⑵“且”为假是“或”为真的充分不必要条件;⑶“或”为真是“非”为假的必要不充分条件;⑷“非”为真是“且”为假的必要不充分条件。其中正确的是___⑴⑶____

6.四种命题及其相互关系。若原命题是“若p则q”,则逆命题为“若q则p”;否命题为“若﹁p 则﹁q” ;逆否命题为“若﹁q 则﹁p”。提醒:(1)在写出一个含有“或”、“且”命题的否命题时,要注意“非或即且,非且即或”;(2)要注意区别“否命题”与“命题的否定”:否命题要对命题的条件和结论都否定,而命题的否定仅对命题的结论否定;(4)对于条件或结论是不等关系或否定式的命题,一般利用等价关系“”判断其真假,若应是 真命题

7.充要条件。关键是分清条件和结论(划主谓宾),由条件可推出结论,条件是结论成立的充分条件;由结论可推出条件,则条件是结论成立的必要条件。从集合角度解释,若,则A是B的充分条件;若,则A是B的必要条件;若A=B,则A是B的充要条件。

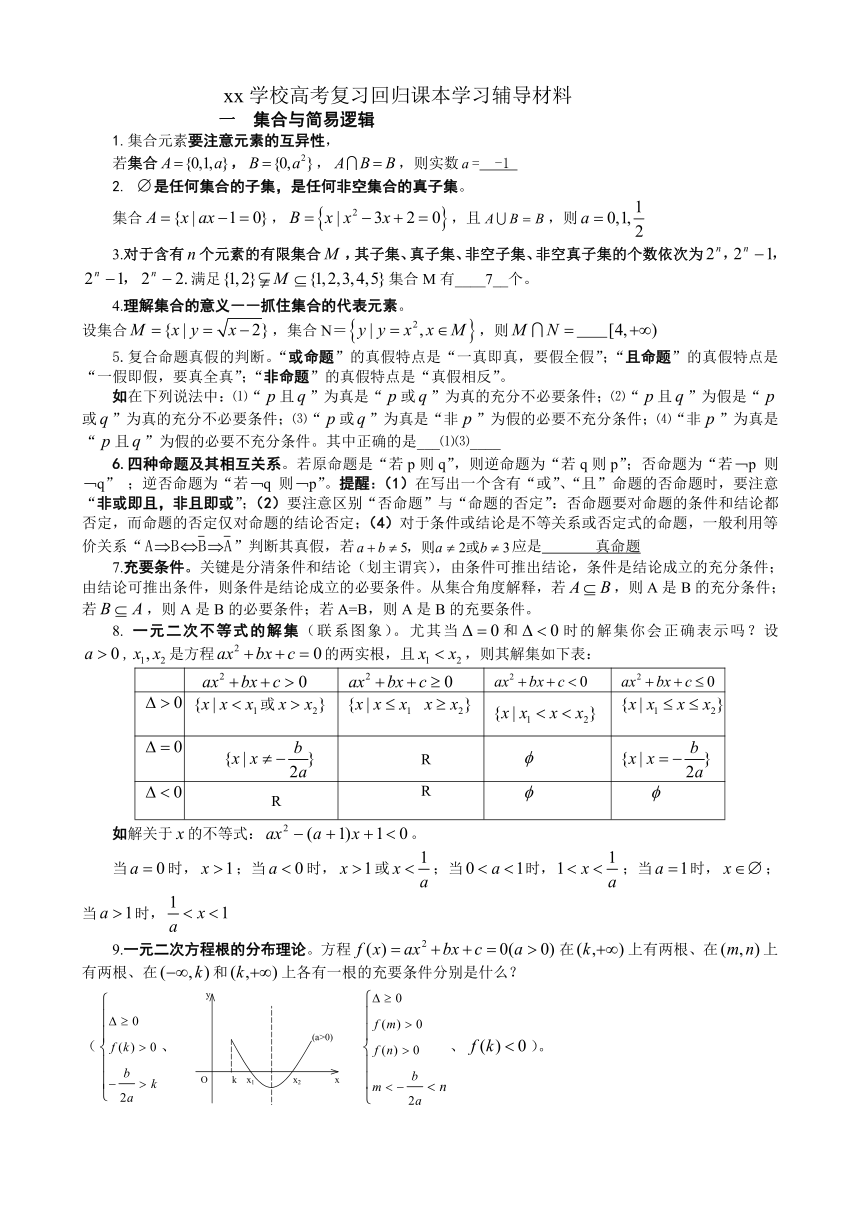

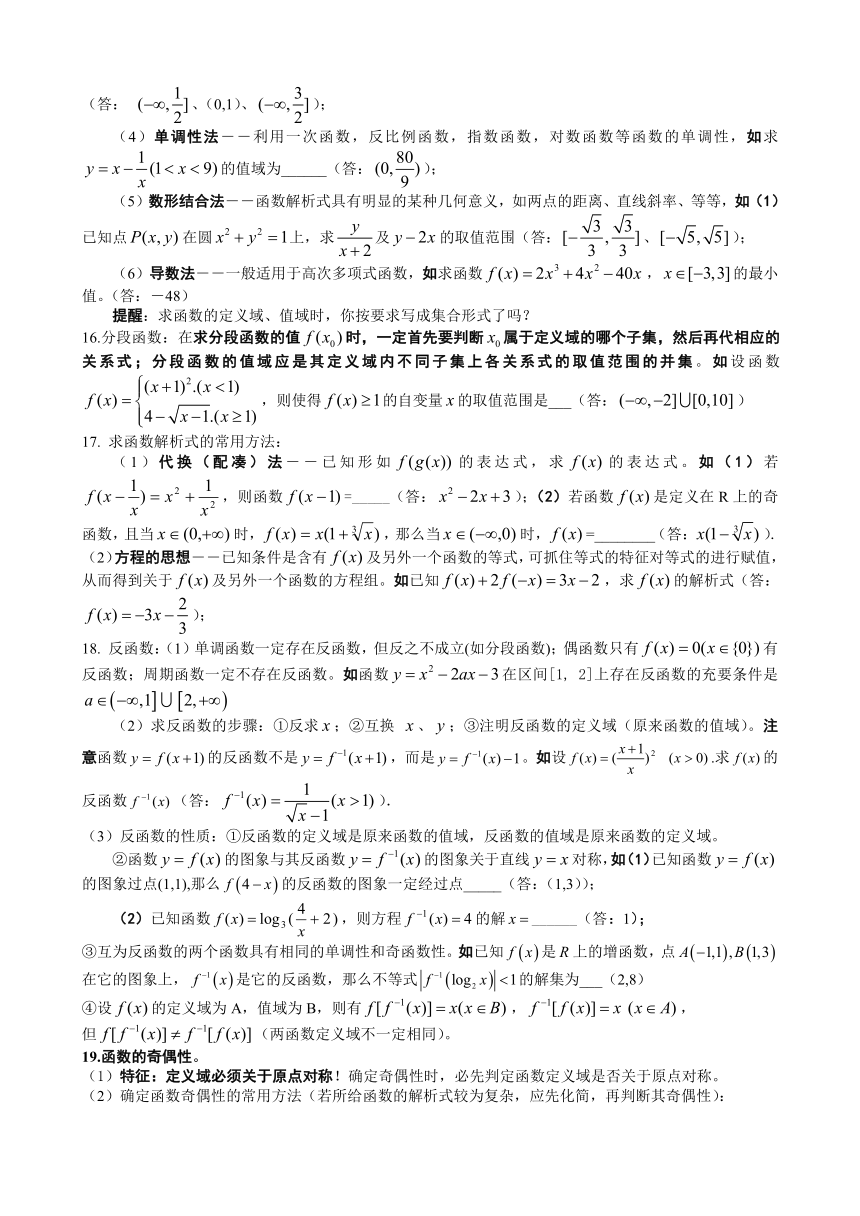

8. 一元二次不等式的解集(联系图象)。尤其当和时的解集你会正确表示吗?设,是方程的两实根,且,则其解集如下表:

或

R

R R

如解关于的不等式:。

当时,;当时,或;当时,;当时,;当时,

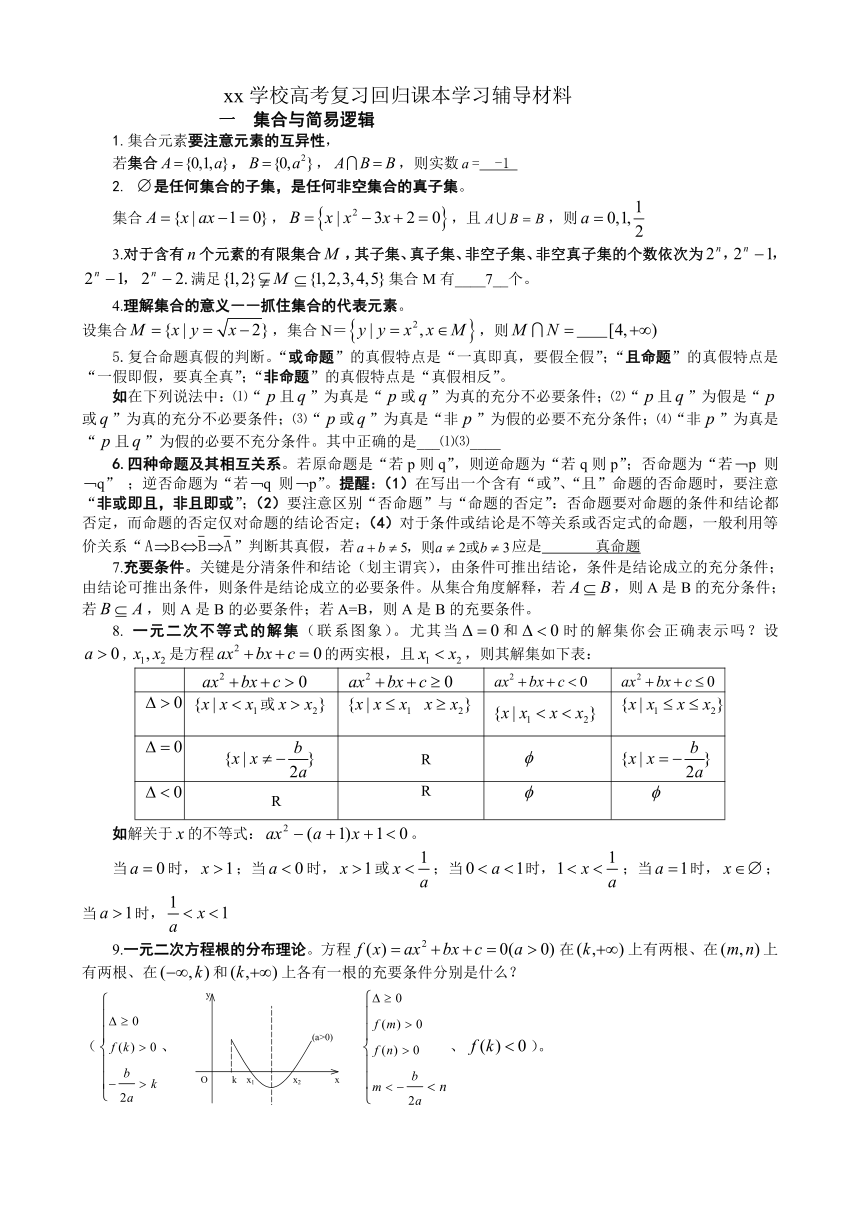

9.一元二次方程根的分布理论。方程在上有两根、在上有两根、在和上各有一根的充要条件分别是什么?

(、、)。

如方程的一根大于0且小于1,另一根大于1且小于2,则的取值范围是______(,1)

10.二次方程、二次不等式、二次函数间的联系你了解了吗?二次方程的两个根即为二次不等式的解集的端点值,也是二次函数的图象与轴的交点的横坐标

若关于的不等式的解集为,其中,则关于的不等式的解集为_____

二、函 数

11.映射:注意 ①第一个集合中的元素必须有象;②一对一,或多对一。若,,,则到的映射有 81 个,到的映射有 64个

12. 函数: AB是特殊的映射。特殊在定义域A和值域B都是非空数集!据此可知函数图像与轴的垂线至多有一个公共点,但与轴垂线的公共点可能没有,也可能有任意个。

13.求函数定义域的常用方法(在研究函数问题时要树立定义域优先的原则):

根据解析式要求如偶次根式的被开方大于零,分母不能为零,对数中且,

如(1)函数的定义域是____(答:)(2)函数的定义域是,,则函数的定义域是__________(答:);(3)设函数,①若的定义域是R,求实数的取值范围;②若的值域是R,求实数的取值范围(答:①;②)

14.复合函数的定义域:若已知的定义域为,其复合函数的定义域由不等式解出即可;若已知的定义域为,求的定义域,相当于当时,求的值域(即的定义域)。

(1)若函数的定义域为,则的定义域为__(答:);(2)若函数的定义域为,则函数的定义域为_____(答:[1,5])

15.求函数值域(最值)的方法:

(1)配方法――二次函数(二次函数在给出区间上的最值有两类:一是求闭区间上的最值;二是求区间定(动),对称轴动(定)的最值问题。求二次函数的最值问题,勿忘数形结合,注意“两看”:一看开口方向;二看对称轴与所给区间的相对位置关系),如(1)求函数的值域(答:[4,8]);(2)当时,函数在时取得最大值,则的取值范围是___(答:);

(2)换元法――通过换元把一个较复杂的函数变为简单易求值域的函数,其函数特征是函数解析式含有根式或三角函数公式模型,如(1)的值域为_____(答:);(2)的值域为_____(答:)(令,。运用换元法时,要特别要注意新元的范围);(3)的值域为____(答:);

(3)函数有界性法――直接求函数的值域困难时,可以利用已学过函数的有界性,来确定所求函数的值域,最常用的就是三角函数的有界性,如求函数,,的值域(答: 、(0,1)、);

(4)单调性法――利用一次函数,反比例函数,指数函数,对数函数等函数的单调性,如求的值域为______(答:);

(5)数形结合法――函数解析式具有明显的某种几何意义,如两点的距离、直线斜率、等等,如(1)已知点在圆上,求及的取值范围(答:、);

(6)导数法――一般适用于高次多项式函数,如求函数,的最小值。(答:-48)

提醒:求函数的定义域、值域时,你按要求写成集合形式了吗?

16.分段函数:在求分段函数的值时,一定首先要判断属于定义域的哪个子集,然后再代相应的关系式;分段函数的值域应是其定义域内不同子集上各关系式的取值范围的并集。如设函数,则使得的自变量的取值范围是___(答:)

17. 求函数解析式的常用方法:

(1)代换(配凑)法――已知形如的表达式,求的表达式。如(1)若,则函数=_____(答:);(2)若函数是定义在R上的奇函数,且当时,,那么当时,=________(答:).

(2)方程的思想――已知条件是含有及另外一个函数的等式,可抓住等式的特征对等式的进行赋值,从而得到关于及另外一个函数的方程组。如已知,求的解析式(答:);

18. 反函数:(1)单调函数一定存在反函数,但反之不成立(如分段函数);偶函数只有有反函数;周期函数一定不存在反函数。如函数在区间[1, 2]上存在反函数的充要条件是

(2)求反函数的步骤:①反求;②互换 、;③注明反函数的定义域(原来函数的值域)。注意函数的反函数不是,而是。如设.求的反函数(答:).

(3)反函数的性质:①反函数的定义域是原来函数的值域,反函数的值域是原来函数的定义域。

②函数的图象与其反函数的图象关于直线对称,如(1)已知函数的图象过点(1,1),那么的反函数的图象一定经过点_____(答:(1,3));

(2)已知函数,则方程的解______(答:1);

③互为反函数的两个函数具有相同的单调性和奇函数性。如已知是上的增函数,点在它的图象上,是它的反函数,那么不等式的解集为___(2,8)

④设的定义域为A,值域为B,则有,,

但(两函数定义域不一定相同)。

19.函数的奇偶性。

(1)特征:定义域必须关于原点对称!确定奇偶性时,必先判定函数定义域是否关于原点对称。

(2)确定函数奇偶性的常用方法(若所给函数的解析式较为复杂,应先化简,再判断其奇偶性):

①定义法:如判断函数的奇偶性____(答:奇函数)。

②利用函数奇偶性定义的等价形式:或()。如判断的奇偶性___.(答:偶函数)

③图像法:奇函数的图象关于原点对称;偶函数的图象关于轴对称。

(3)函数奇偶性的性质:

①奇函数在关于原点对称的区间上若有单调性,则其单调性完全相同;偶函数在关于原点对称的区间上若有单调性,则其单调性恰恰相反.

②如果奇函数有反函数,那么其反函数一定还是奇函数.

③若为偶函数,则.如若定义在R上的偶函数在上是减函数,且=2,则不等式的解集为___(答:)

④若奇函数定义域中含有0,则必有.故是为奇函数的既不充分也不必要条件。如若为奇函数,则实数=____(答:1).

⑤复合函数的奇偶性特点是:“内偶则偶,内奇同外”.

⑥既奇又偶函数有无穷多个(,定义域是关于原点对称的任意一个数集)

20.函数的单调性。

(1)确定函数的单调性或单调区间的常用方法:

①在解答题中常用:定义法(取值――作差――变形――定号)、导数法

②在选择填空题中还可用数形结合法、特殊值法等等,特别要注意

型函数的图象和单调性在解题中的运用:增区间为,减区间为.如(1)若函数 在区间(-∞,4] 上是减函数,那么实数的取值范围是______(答:));(2)已知函数在区间上为增函数,则实数的取值范围_____(答:)

③复合函数法:特点是同增异减,如函数的单调递增区间是_______(1,2)

(2)特别提醒:求单调区间时,一是勿忘定义域;二是在多个单调区间之间不一定能添加符号“”和“或”;三是单调区间应该用区间表示,不能用不等式表示.

(3)你注意到函数单调性与奇偶性的逆用了吗 .如已知奇函数是定义在上的减函数,若,求实数的取值范围。(答:)

21. 常见的图象变换

①是把函数的图象沿轴向左平移个单位得到的。如设的图像与的图像关于直线对称,的图像由的图像向右平移1个单位得到,则为__________(答: )

②(的图象是把函数的图象沿轴向右平移个单位得到的。如要得到的图像,只需作关于_____轴对称的图像,再向____平移3个单位而得到(答:;右);

③+的图象是把函数助图象沿轴向上平移个单位得到的;

④+的图象是把函数助图象沿轴向下平移个单位得到的;如将函数的图象向右平移2个单位后又向下平移2个单位,所得图象如果与原图象关于直线对称,那么

⑤函数的图象是把函数的图象沿轴伸缩为原来的得到的。

22. 函数的对称性。

1.曲线关于点的对称曲线的方程为。如若函数与的图象关于点(-2,3)对称,则=______(答:)

2.形如的图像是双曲线,其两渐近线分别直线

(由分母为零确定)和直线(由分子、分母中的系数确定),对称中心是点。

3.的图象先保留原来在轴上方的图象,作出轴下方的图象关于轴的对称图形,然后擦去轴下方的图象得到;

4.的图象先保留在轴右方的图象,擦去轴左方的图象,然后作出轴右方的图象关于轴的对称图形得到。如作出函数及的图象;

23. 函数的周期性。(1)类比“三角函数图像”得:

①若图像有两条对称轴,则周期为;

②若有两个对称中心,则周期为;

③如果函数的图像有一个对称中心和一条对称轴,则函数必是周期函数,且一周期为;

如已知定义在上的函数是以2为周期的奇函数,则方程在上至少有__________个实数根(答:5)

(2)由周期函数的定义得:

①函数满足,则是周期为2的周期函数;

②若恒成立,则;③若恒成立,则.

如是R上的奇函数,,当时,,则等于____-0.5

24.指数式、对数式运算:

,,,,,,,,,,, 。如的值为________(答:)

25. 指数、对数值的大小比较:(1)化同底后利用函数的单调性;(2)作差或作商法;(3)利用中间量(0或1);(4)化同指数(或同真数)后利用图象比较。

26. 抽象函数:借鉴模型函数进行类比探究。几类常见的抽象函数 :

①正比例函数型: ---------------;

②幂函数型: --------------,;

③指数函数型: ------------,;

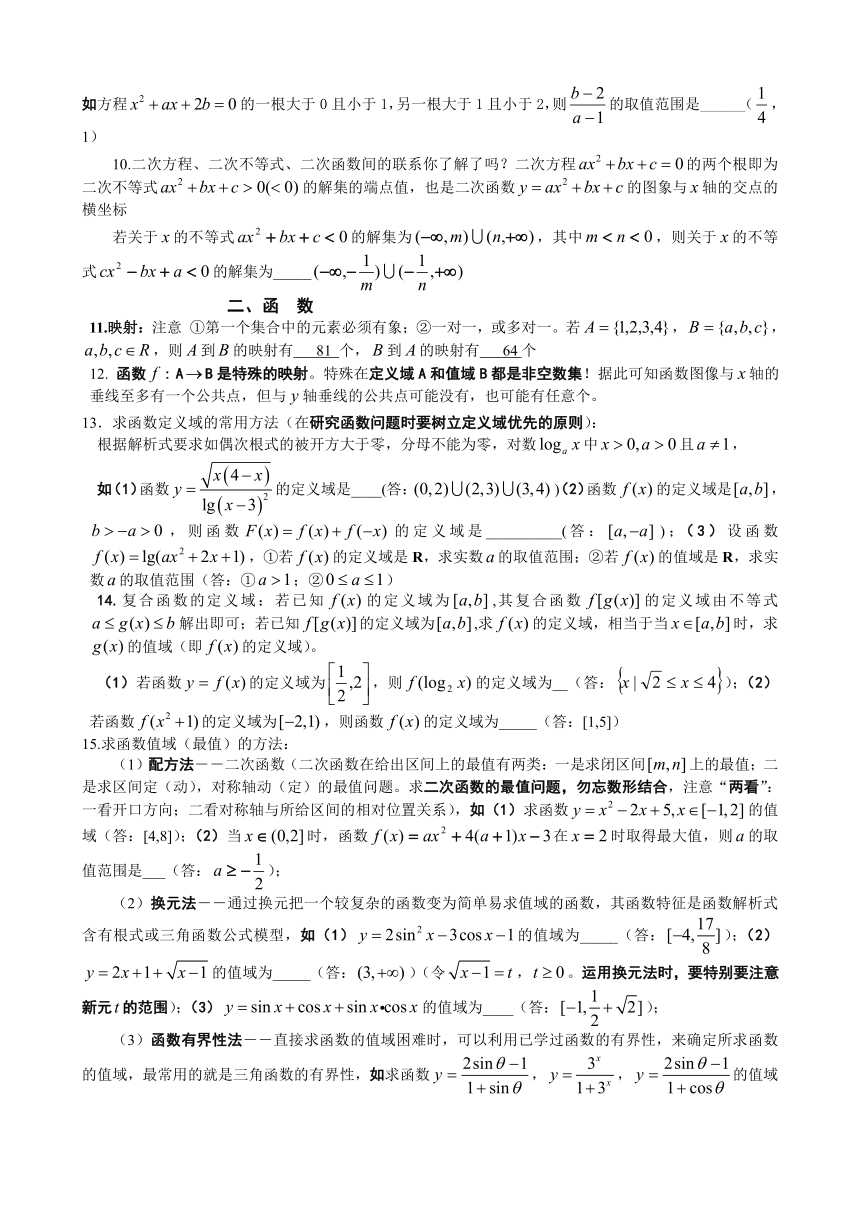

④对数函数型: -----,;

⑤三角函数型: -----

三、数 列

27.等差数列的有关概念:

(1)等差数列的判断方法:定义法或。

(2)等差数列的通项:或。如首项为-24的等差数列,从第10项起开始为正数,则公差的取值范围是______(答:)

(3)等差数列的前和:,。如(1)已知数列 的前n项和,求数列的前项和(答:).

(4)等差中项:若成等差数列,则A叫做与的等差中项,且。

28.等差数列的性质:

(1)当时,则有 (2) ,…也成等差数列(3)若是等差数列,而成等比数列;若是等比数列,且,则是等差数列. 如等差数列的前n项和为25,前2n项和为100,则它的前3n和为 。(答:225)

(4)若等差数列、的前和分别为、,且,则.如设{}与{}是两个等差数列,它们的前项和分别为和,若,那么___________(答:)

(5)如果两等差数列有公共项,它们的公共项组成的新数列也是等差数列,且新等差数列的公差是原两等差数列公差的最小公倍数. 注意:公共项仅是公共的项,其项数不一定相同,即研究.

29.等比数列的有关概念:

(1)等比数列的通项:或。

(2)等比数列的前和:当时,;当时,。如等比数列中,=2,S99=77,求(答:44);特别提醒:等比数列前项和公式有两种形式,为此在求等比数列前项和时,首先要判断公比是否为1,再由的情况选择求和公式的形式,当不能判断公比是否为1时,要对分和两种情形讨论求解。

(4)等比中项:若成等比数列,那么A叫做与的等比中项。提醒:不是任何两数都有等比中项,只有同号两数才存在等比中项,且有两个。如已知两个正数的等差中项为A,等比中项为B,则A与B的大小关系为______(答:A>B)

30.等比数列的性质:

(1)当时,则有,如各项均为正数的等比数列中,若,则 (答:10)。

(2) 若是等比数列,且公比,则数列 ,…也是等比数列。当,且为偶数时,数列 ,…是常数数列0,它不是等比数列. 如在等比数列中,若,则的值为______(答:40)

(3)若,则为递增数列;若, 则为递减数列;若 ,则为递减数列;若, 则为递增数列;若,则为摆动数列;若,则为常数列.

(4)如果数列既成等差数列又成等比数列,那么数列是非零常数数列,故常数数列仅是此数列既成等差数列又成等比数列的必要非充分条件。

31.数列的通项的求法:

⑴已知求,用作差法:。如已知的前项和满足,求(答:);

(2)已知求,用作商法:。如数列中,对所有的都有,则______(答:)

(3)若求用累加法:。如已知数列满足,,则=________(答:)

(4)已知求,用累乘法:。如已知数列中,,前项和,若,求(答:)

(5)已知递推关系求,用构造法。特别地,(1)形如(为常数)的递推数列都可以用待定系数法转化为公比为的等比数列后,再求。如①已知,求(答:);(2)形如的递推数列都可以用倒数法求通项。如已知,求(答:);

注意:(1)用求数列的通项公式时,你注意到此等式成立的条件了吗?(,当时,);(2)一般地当已知条件中含有与的混合关系时,常需运用关系式,先将已知条件转化为只含或的关系式,然后再求解。如数列满足,求(答:)

32.数列求和的常用方法:

(1)公式法:①等差数列求和公式;②等比数列求和公式,特别声明:运用等比数列求和公式,务必检查其公比与1的关系,必要时需分类讨论.;③常用公式:,,如等比数列的前项和Sn=2n-1,则=_____(答:);

(2)分组求和法:在直接运用公式法求和有困难时,常将“和式”中“同类项”先合并在一起,再运用公式法求和. 如求:(答:)

(3)错位相减法:如果数列的通项是由一个等差数列的通项与一个等比数列的通项相乘构成,那么常选用错位相减法. 如设为等比数列,,已知,,①求数列的首项和公比;②求数列的通项公式.(答:①,;②);

(4)裂项相消法:如果数列的通项可“分裂成两项差”的形式,且相邻项分裂后相关联,那么常选用裂项相消法求和.常用裂项形式有:

①; ②;

③,;

④ ;⑤;

⑥.

如(1)求和: (答:);(2)在数列中,,且Sn=9,则n=_____(答:99);

(6)通项转换法:先对通项进行变形,发现其内在特征,再运用分组求和法求和。如求和: (答:)

四、三角函数

33、与的终边关系:由“两等分各象限、一二三四”确定.如若是第二象限角,则是第_____象限角(答:一、三)

34.弧长公式:,扇形面积公式:,1弧度(1rad). 如已知扇形AOB的周长是6cm,该扇形的中心角是1弧度,求该扇形的面积。(答:2)

35、任意角的三角函数的定义及符号:设是任意一个角,P是的终边上的任意一点(异于原点),它与原点的距离是,那么,,,,。如若,试判断的符号(答:负)

36.三角函数线的特征是:正弦线MP“站在轴上(起点在轴上)”、余弦线OM“躺在轴上(起点是原点)”、正切线AT“站在点处(起点是)”.三角函数线的重要应用是比较三角函数值的大小和解三角不等式。如(1)若,则的大小关系为_____(答:);(2)函数的定义域是_______(答:)

37.特殊角的三角函数值:(正弦\余弦\正切)

30° 45° 60° 0° 90° 180° 270° 15° 75°

38. 同角三角函数的基本关系式:

常用关系:同角三角函数的基本关系式的主要应用是,已知一个角的三角函数值,求此角的其它三角函数值。在运用平方关系解题时,要根据已知角的范围和三角函数的取值,尽可能地压缩角的范围,以便进行定号;如(1)已知,则=____;=___(答:;);(2)已知,则等于 (3)已知,则的值为______(答:-1)。

39.三角函数诱导公式()的本质是:奇变偶不变(对而言,指取奇数或偶数),符号看象限(看原函数,同时可把看成是锐角).诱导公式的应用是求任意角的三角函数值,其一般步骤:(1)负角变正角,再写成2k+,;(2)转化为锐角三角函数。如已知,则______,(答:)

40、两角和与差的正弦、余弦、正切公式及倍角公式:

41. 三角函数的化简、计算、证明的基本技巧有:

(1)巧变角(已知角与特殊角的变换、已知角与目标角的变换、角与其倍角的变换、两角与其和差角的变换. 如,,,,等),如已知,,那么的值是_____(答:);

(2)三角函数名互化(切割化弦),如(1)求值(答:1);

(3)公式变形使用(。如设中,,,则此三角形是____三角形(答:等边)

(4)三角函数次数的降升(降幂公式:,与升幂公式:,)。如(1)若,化简为_____(答:);(2)函数

的单调递增区间为___________(答:)

(5)式子结构的转化(对角、函数名、式子结构化同)。如(1)

(答:);(2)化简:(答:)

(6)正余弦“三兄妹—”的内存联系――“知一求二”,如(1)若 ,则 __(答:),特别提醒:这里;(2)若,求的值。(答:);

42、辅助角公式中辅助角的确定:(其中角所在的象限由a, b的符号确定,角的值由确定)在求最值、化简时起着重要作用。2

44、正弦函数、余弦函数的性质:

(1)值域:都是,记忆 , 的最值点

若函数的最大值为,最小值为,则__,_(答:或);(2)函数()的值域是____(答:[-1, 2]);(3)函数的最小值是_____,此时=__________(答:2;);特别提醒:含有正余弦函数的问题,注意有界性

(2)周期性:①、的最小正周期都是2;②和的最小正周期都是。

(3)奇偶性与对称性:(正(余)弦型函数的对称轴为过最高点或最低点且垂直于轴的直线,对称中心为图象与轴的交点)。如已知为偶函数,求的值。(答:)

(4)单调性:上单调递增,在单调递减;在上单调递减,在上单调递增。特别提醒,别忘了!

45、形如的函数:

(1)几个物理量:A―振幅;―频率(周期的倒数);―相位;―初相;

(2)函数表达式的确定:A由最值确定;由周期确定;由图象上的特殊点确定,如,的图象如图所示,则=_____(答:);

(3)函数图象的画法:①“五点法”――设,令=0,求出相应的值,计算得出五点的坐标,描点得出图象;②图象变换法:这是作函数简图常用方法。

(4)函数的图象与图象间的关系:①函数的图象纵坐标不变,横坐标向左(>0)或向右(<0)平移个单位得的图象;②函数图象的纵坐标不变,横坐标变为原来的,得到函数的图象;③函数图象的横坐标不变,纵坐标变为原来的A倍,得到函数的图象;④函数图象的横坐标不变,纵坐标向上()或向下(),得到的图象。要特别注意,若由得到的图象,则向左或向右平移应平移个单位,如(1)函数的图象经过怎样的变换才能得到的图象?(答:向上平移1个单位得的图象,再向左平移个单位得的图象,横坐标扩大到原来的2倍得的图象,最后将纵坐标缩小到原来的即得的图象);(2)将函数图像,按向量平移后得到的函数图像关于原点对称,求出模最小的向量(答: );

(5)研究函数性质的方法:类比于研究的性质,只需将中的看成中的,但在求的单调区间时,要特别注意A和的符号,通过诱导公式先将化正。如(1)函数的递减区间是______(答:);(2)的递减区间是_______(答:);

46、正切函数的图象和性质:

(1)定义域:。

(2)周期性:是周期函数且周期是,它与直线的两个相邻交点之间的距离是一个周期。绝对值或平方对三角函数周期性的影响:一般说来,某一周期函数解析式加绝对值或平方,其周期性是:弦减半、切不变.既为周期函数又是偶函数的函数自变量加绝对值,其周期性不变,其它不定。 如的周期都是, 但的周期为,而,的周期不变;

(3)奇偶性与对称性:是奇函数,对称中心是,特别提醒:正(余)切型函数的对称中心有两类:一类是图象与轴的交点,另一类是渐近线与轴的交点,但无对称轴。

(4)单调性:正切函数在开区间内都是增函数。但要注意在整个定义域上不具有单调性。

47. 三角形中的有关公式:

(1)内角和定理:三角形三角和为,这是三角形中三角函数问题的特殊性!

(2)正弦定理:(R为三角形外接圆的半径).注意:①正弦定理的一些变式:;;;②已知三角形两边一对角,求解三角形时,若运用正弦定理,则务必注意可能有两解.

(3)余弦定理:

(4)面积公式:(其中为三角形内切圆半径).如中,若,判断的形状(答:直角三角形)。

特别提醒:(1)求解三角形中的问题时,一定要注意这个特殊性:;(2)求解三角形中含有边角混合关系的问题时,常运用正弦定理、余弦定理实现边角互化。如(1)在中,分别是角A、B、C所对的边,若,则=____(答:);(2)在中,,这个三角形的面积为,则外接圆的直径是_______(答:);

48.反三角函数:(1)反三角函数的定义(以反正弦函数为例):表示一个角,这个角的正弦值为,且这个角在内。(2)反正弦、反余弦、反正切的取值范围分别是.

在用反三角表示两异面直线所成的角、直线与平面所成的角、二面角的平面角、直线的倾斜角、到的角、与的夹角以及两向量的夹角时,你是否注意到了它们的范围?,, .

49、求角的方法:先确定角的范围,再求出关于此角的某一个三角函数(要注意选择,其标准有二:一是此三角函数在角的范围内具有单调性;二是根据条件易求出此三角函数值)。如(1)若,且、是方程的两根,则求的值______(答:);(2)中,,则=_______(答:);

五、平面向量

50、向量有关概念:

(1)向量的概念:不能说向量就是有向线段,为什么?(向量可以平移)。如已知A(1,2),B(4,2),则把向量按向量=(-1,3)平移后得到的向量是_____(答:(3,0))

(2)单位向量:长度为单位长度的叫做单位向量(与共线的单位向量是);

(3)平行向量(也叫共线向量):方向相同或相反的非零向量、叫做平行向量,记作:∥,规定零向量和任何向量平行。提醒:①相等向量一定是共线向量,但共线向量不一定相等;②向量平行与直线平行是不同的两个概念:两个向量平行包含两个向量共线, 但两条直线平行不包含两条直线重合;③平行向量无传递性!(因为有);④三点共线共线;

51.平面向量的基本定理:如果e1和e2是同一平面内的两个不共线向量,那么对任一向量a,有且只有一对实数、,使a=e1+e2。如(1)已知分别是的边上的中线,且,则可用向量表示为_____(答:);

52、实数与向量的积:实数与向量的积是一个向量,记作,它的长度和方向规定如下:当>0时,的方向与的方向相同,当<0时,的方向与的方向相反,当=0时,,注意:≠0。

53、平面向量的数量积:

(1)平面向量的数量积: =。规定:零向量与任一向量的数量积是0,注意数量积是一个实数,不再是一个向量。如(1)△ABC中,,,,则_(答:-9);(2)已知是非零向量,且,则的夹角为____(答:)

(2)在上的投影为,它是一个实数,但不一定大于0。如已知,,且,则向量在向量上的投影为______(答:)

(3)向量数量积的性质:设两个非零向量,,其夹角为,则:

①;

②特别地,;当为锐角时,>0,且不同向,是为锐角的必要非充分条件;当为钝角时,<0,且不反向,是为钝角的必要非充分条件;

③非零向量,夹角的计算公式:;如已知,,如果与的夹角为锐角,则的取值范围是______(答:或且);

54、向量的运算:(1)几何运算:

①向量加法:利用“平行四边形法则”进行,但“平行四边形法则”只适用于不共线的向量,如此之外,向量加法还可利用“三角形法则”:

②向量的减法:用“三角形法则”:由减向量的终点指向被减向量的终点。注意:此处减向量与被减向量的起点相同。如若为的边的中点,所在平面内有一点,满足,设,则的值为___(答:2)

(2)坐标运算:设,则:

①若,则,

②平面向量数量积:

③向量的模:。如已知均为单位向量,它们的夹角为,那么=_____(答:);

55、向量的运算律:(1)向量运算和实数运算有类似的地方也有区别:对于一个向量等式,可以移项,两边平方、两边同乘以一个实数,两边同时取模,两边同乘以一个向量,但不能两边同除以一个向量,即两边不能约去一个向量,切记两向量不能相除(相约);(2)向量的“乘法”不满足结合律,即,为什么?

56、向量平行(共线)的充要条件:=0。如设,则k=_____时,A,B,C共线(答:-2或11)

57、向量垂直的充要条件: .特别地。如以原点O和A(4,2)为两个顶点作等腰直角三角形OAB,,则点B的坐标是________ (答:(1,3)或(3,-1));

58线段的定比分点:

(1)的符号与分点P的位置之间的关系:当P点在线段 PP上时>0;当P点在线段 PP的延长线上时<-1;当P点在线段PP的延长线上时;若点P分有向线段所成的比为,则点P分有向线段所成的比为。如若点分所成的比为,则分所成的比为_______(答:)

(2)线段的定比分点公式:设、,分有向线段所成的比为,则,在使用定比分点的坐标公式时,应明确,、的意义,即分别为分点,起点,终点的坐标。在具体计算时应根据题设条件,灵活地确定起点,分点和终点,并根据这些点确定对应的定比。如若M(-3,-2),N(6,-1),且,则点P的坐标为_______(答:);

59. 向量平移:注意:函数按向量平移与平常“左加右减”有何联系?(2)向量平移具有坐标不变性,可别忘了啊!如(1)按向量把平移到,则按向量把点平移到点______(答:(-8,3));(2)函数的图象按向量平移后,所得函数的解析式是,则=________(答:)

60、向量中一些常用的结论:

(1)在中,①若,则其重心的坐标为。

②为的重心,特别地为的重心;

③为的垂心;

④向量所在直线过的内心(是的角平分线所在直线);

⑤的内心;

(2)向量中三终点共线 且.

六、不等式

61、不等式的性质:(1)同向不等式可以相加;不可以相减:(2)左右同正不等式:同向的不等式可以相乘,但不能相除;(3)左右同正不等式:两边可以同时乘方或开方:若,则或;(4)若,,则;若,,则。如已知,,则的取值范围是______(答:);

62. 利用重要不等式求函数最值时,你是否注意到:“一正二定三相等,和定积最大,积定和最小”。如(1)若,则的最小值是______(答:);(2)正数满足,则的最小值为______(答:);

63.常用不等式有:(1)(根据目标不等式左右的运算结构选用) ;(2)a、b、cR,(当且仅当时,取等号);(3)若,则(糖水的浓度问题)。

64.一元高次不等式的解法:标根法:其步骤是:(1)分解成若干个一次因式的积,并使每一个因式中最高次项的系数为正;(2)将每一个一次因式的根标在数轴上,从最大根的右上方依次通过每一点画曲线;并注意奇穿过偶弹回;(3)根据曲线显现的符号变化规律,写出不等式的解集

65.分式不等式的解法:分式不等式的一般解题思路是先移项使右边为0,再通分并将分子分母分解因式,并使每一个因式中最高次项的系数为正,最后用标根法求解。解分式不等式时,一般不能去分母,但分母恒为正或恒为负时可去分母。如解不等式(答:);

66.绝对值不等式的解法:(1)分段讨论法(最后结果应取各段的并集):如解不等式(答:);(2)利用绝对值的定义;(3)数形结合;如解不等式(答:)

67、含参不等式的解法:求解的通法是“定义域为前提,函数增减性为基础,分类讨论是关键.”注意解完之后要写上:“综上,原不等式的解集是…”。注意:按参数讨论,最后应按参数取值分别说明其解集;但若按未知数讨论,最后应求并集.

提醒:解不等式是求不等式的解集,最后务必用集合的形式表示;

68.不等式的恒成立,能成立问题:不等式恒成立问题的常规处理方式?(常应用函数方程思想和“分离变量法”转化为最值问题,也可抓住所给不等式的结构特征,利用数形结合法)

1).恒成立问题

若不等式在区间上恒成立,则等价于在区间上

若不等式在区间上恒成立,则等价于在区间上

如(1)不等式对一切实数恒成立,求实数的取值范围_____(答:);(2)若不等式对都成立,求的取值范围.(答:)

2). 能成立问题

若在区间上存在实数使不等式成立,则等价于在区间上;

若在区间上存在实数使不等式成立,则等价于在区间上的.

如已知不等式在上的解集不是空集,求实数的取值范围______(答:)

七、直线和圆

69、直线的倾斜角:倾斜角的范围。如直线的倾斜角的范围是____(答:);

70、直线的斜率:(1)定义: =tan(≠90°);倾斜角为90°的直线没有斜率;(2)斜率公式:经过两点、的直线的斜率为;(3)直线的方向向量,直线的方向向量与直线的斜率有何关系?(4)应用:证明三点共线: 。

71、直线的方程: (1)直线方程的各种形式都有局限性.(如点斜式不适用于斜率不存在的直线,还有截距式呢?);(2)直线在坐标轴上的截距可正、可负、也可为0.直线两截距相等直线的斜率为-1或直线过原点;直线两截距互为相反数直线的斜率为1或直线过原点;直线两截距绝对值相等直线的斜率为或直线过原点。

72、点到直线的距离及两平行直线间的距离:

(1)点到直线的距离;

(2)两平行线间的距离为。

73、直线与直线的位置关系:

(1)平行(斜率)且

(2)相交;

(3)重合且。

(4)直线与直线垂直。如(1)设直线和,当=_______时∥;当=________时;当_________时与相交;当=_________时与重合(答:-1;;;3);(2)直线过点(1,0),且被两平行直线和所截得的线段长为9,则直线的方程是________(答:)

74、到角和夹角公式:(1)到的角是指直线绕着交点按逆时针方向转到和直线重合所转的角,且tan=();(2)与的夹角是指不大于直角的角且tan=︱︱()。如已知点M是直线与轴的交点,把直线绕点M逆时针方向旋转45°,得到的直线方程是______(答:)

75、对称问题(中心对称和轴对称)——代入法:如(1)点A(4,5)关于直线的对称点为B(-2,7),则的方程是_________(答:);(2)已知一束光线通过点A(-3,5),经直线:3x-4y+4=0反射。如果反射光线通过点B(2,15),则反射光线所在直线的方程是___(答:);提醒:在解几中遇到角平分线、光线反射等条件常利用对称求解。

76、简单的线性规划:

(1)二元一次不等式表示的平面区域:用特殊点判断;②无等号时用虚线表示不包含直线,有等号时用实线表示包含直线;

(2)求解线性规划问题的步骤是什么?①根据实际问题的约束条件列出不等式;②作出可行域,写出目标函数;③确定目标函数的最优位置,从而获得最优解。如(1)线性目标函数z=2x-y在线性约束条件下,取最小值的最优解是____(答:(-1,1));(2)不等式表示的平面区域的面积是_________(答:8);

(3)在求解线性规划问题时要注意:①将目标函数改成斜截式方程;②寻找最优解时注意作图规范;③注意直线的斜率正负对最值取得点的影响。

77、圆的方程:

⑴圆的标准方程:。

⑵圆的一般方程:,

⑶圆的参数方程:(为参数),其中圆心为,半径为。圆的参数方程的主要应用是三角换元:;

如(1)圆心在直线上,且与两坐标轴均相切的圆的标准方程是__________(答:或);(3)若(为参数,,,若,则b的取值范围是___(答:)

78、直线与圆的位置关系:(1)代数方法(判断直线与圆方程联立所得方程组的解的情况):相交;相离;相切;(2)几何方法(比较圆心到直线的距离与半径的大小):设圆心到直线的距离为,则相交;相离;相切。提醒:判断直线与圆的位置关系一般用几何方法较简捷。如(1)圆与直线,的位置关系为____(答:相离);(2)已知圆C:,直线L:。①求证:对,直线L与圆C总有两个不同的交点;②设L与圆C交于A、B两点,若,求L的倾斜角;③求直线L中,截圆所得的弦最长及最短时的直线方程. (答:②或 ③最长:,最短:)

79、圆与圆的位置关系(用两圆的圆心距与半径之间的关系判断):已知两圆的圆心分别为,半径分别为,则(1)当时,两圆外离;(2)当时,两圆外切;(3)当时,两圆相交;(4)当时,两圆内切;(5)当时,两圆内含。如双曲线的左焦点为F1,顶点为A1、A2,P是双曲线右支上任意一点,则分别以线段PF1、A1A2为直径的两圆位置关系为 (答:内切)

80、圆的切线与弦长:

(1)切线:①过圆上一点圆的切线方程是:,过圆上一点圆的切线方程是:②从圆外一点引圆的切线一定有两条,可先设切线方程,再根据相切的条件,运用几何方法(抓住圆心到直线的距离等于半径)来求;③过两切点的直线(即“切点弦”)方程的求法:先求出以已知圆的圆心和这点为直径端点的圆,该圆与已知圆的公共弦就是过两切点的直线方程;③切线长:圆的切线的长为(l=);

(2)弦长问题:①圆的弦长的计算:常用弦心距,弦长一半及圆的半径所构成的直角三角形来解:;②过两圆、交点的圆(公共弦)系为,当时,方程为两圆公共弦所在直线方程.。

(3).解决直线与圆的关系问题时,要充分发挥圆的平面几何性质的作用(如半径、半弦长、弦心距构成直角三角形,切线长定理、割线定理、弦切角定理等等)!

八、圆锥曲线

81.圆锥曲线的两个定义:(1)第一定义中要重视“括号”内的限制条件:椭圆中,与两个定点F,F的距离的和等于常数,且此常数一定要大于,当常数等于时,轨迹是线段FF,当常数小于时,无轨迹;双曲线中,与两定点F,F的距离的差的绝对值等于常数,且此常数一定要小于|FF|,定义中的“绝对值”与<|FF|不可忽视。若=|FF|,则轨迹是以F,F为端点的两条射线,若﹥|FF|,则轨迹不存在。若去掉定义中的绝对值则轨迹仅表示双曲线的一支。

(2)第二定义中要注意定点和定直线是相应的焦点和准线,且“点点距为分子、点线距为分母”,其商即是离心率。圆锥曲线的第二定义,给出了圆锥曲线上的点到焦点距离与此点到相应准线距离间的关系,要善于运用第二定义对它们进行相互转化。如已知点及抛物线上一动点P(x,y),则y+|PQ|的最小值是_____(答:2)

82.圆锥曲线的标准方程

(1)椭圆:焦点在轴上时()(参数方程,其中为参数),焦点在轴上时=1()。如(1)已知方程表示椭圆,则的取值范围为____(答:);(2)若,且,则的最大值是____,的最小值是___(答:)

(2)双曲线:焦点在轴上: =1,焦点在轴上:=1()。如双曲线e=,且与椭圆有公共焦点,则该双曲线的方程_______(答:);

(3)抛物线:开口向右时,开口向左时,开口向上时,开口向下时。

83.圆锥曲线焦点位置的判断(首先化成标准方程,然后再判断):

(1)椭圆:由,分母的大小决定,焦点在分母大的坐标轴上。如已知方程表示焦点在y轴上的椭圆,则m的取值范围是__(答:)

(2)双曲线:由,项系数的正负决定,焦点在系数为正的坐标轴上;

(3)抛物线:焦点在一次项的坐标轴上,一次项的符号决定开口方向。

特别提醒:(1)在求解椭圆、双曲线问题时,首先要判断焦点位置,焦点F,F的位置,是椭圆、双曲线的定位条件,它决定椭圆、双曲线标准方程的类型,而方程中的两个参数,确定椭圆、双曲线的形状和大小,是椭圆、双曲线的定形条件;在求解抛物线问题时,首先要判断开口方向;(2)在椭圆中,最大,,在双曲线中,最大,。

84.圆锥曲线的几何性质:

(1)椭圆(以()为例):①范围:;②准线:两条准线; 离心率:,椭圆,越小,椭圆越圆;越大,椭圆越扁。如若椭圆的离心率,则的值是__(答:3或);

(2)双曲线(以()为例):①范围:或;②当实轴和虚轴的长相等时,称为等轴双曲线,其方程可设为;离心率:,双曲线,等轴双曲线,越小,开口越小,越大,开口越大;③两条渐近线:。如双曲线的渐近线方程是,则离心率等于______(答:或);

(3)抛物线(以为例):①准线: ;②离心率:抛物线。如设,则抛物线的焦点坐标为________(答:);

85、点和椭圆的关系:(1)点在椭圆外;(2)点在椭圆上=1;(3)点在椭圆内

86.直线与圆锥曲线的位置关系:

相交:直线与椭圆相交; 直线与双曲线相交,但直线与双曲线相交不一定有,当直线与双曲线的渐近线平行时,直线与双曲线相交且只有一个交点,故是直线与双曲线相交的充分条件,但不是必要条件;直线与抛物线相交,但直线与抛物线相交不一定有,当直线与抛物线的对称轴平行时,直线与抛物线相交且只有一个交点,故也仅是直线与抛物线相交的充分条件,但不是必要条件。如若直线y=kx+2与双曲线x2-y2=6的右支有两个不同的交点,则k的取值范围是_______(答:(-,-1));

87、焦半径的计算方法:利用圆锥曲线的第二定义,转化到相应准线的距离,即焦半径,其中表示P到与F所对应的准线的距离。如椭圆内有一点,F为右焦点,在椭圆上有一点M,使 之值最小,则点M的坐标为_______(答:);

88、焦点三角形问题:常利用第一定义和正弦、余弦定理求解。在椭圆中, ,对于双曲线的焦点三角形有:①。如(1)短轴长为,离心率的椭圆的两焦点为、,过作直线交椭圆于A、B两点,则的周长为________(答:6);(2)已知双曲线的离心率为2,F1、F2是左右焦点,P为双曲线上一点,且,.求该双曲线的标准方程(答:);

89、抛物线中与焦点弦有关的一些几何图形的性质:(1)以过焦点的弦为直径的圆和准线相切;(2)设AB为焦点弦, M为准线与x轴的交点,则∠AMF=∠BMF;(3)设AB为焦点弦,A、B在准线上的射影分别为A,B,若P为AB的中点,则PA⊥PB;(4)若AO的延长线交准线于C,则BC平行于x轴,反之,若过B点平行于x轴的直线交准线于C点,则A,O,C三点共线。

90、弦长公式:若直线与圆锥曲线相交于两点A、B,且分别为A、B的横坐标,则=,特别地,焦点弦的弦长的计算,一般不用弦长公式计算,而是将焦点弦转化为两条焦半径之和后,利用第二定义求解。如过抛物线y2=4x的焦点作直线交抛物线于A(x1,y1),B(x2,y2)两点,若x1+x2=6,那么|AB|等于_______(答:8);

91、圆锥曲线的中点弦问题:遇到中点弦问题常用“韦达定理”或“点差法”求解。如(1)如果椭圆弦被点A(4,2)平分,那么这条弦所在的直线方程是 (答:);(2)已知直线y=-x+1与椭圆相交于A、B两点,且线段AB的中点在直线L:x-2y=0上,则此椭圆的离心率为_______(答:);

特别提醒:在求解有关弦长、对称问题时,务必别忘了检验

92.你了解下列结论吗?

(1)双曲线的渐近线方程为;

(2)以为渐近线(即与双曲线共渐近线)的双曲线方程为。如与双曲线有共同的渐近线,且过点的双曲线方程为___(答:)

(3)中心在原点,坐标轴为对称轴的椭圆、双曲线方程可设为;

(4)椭圆、双曲线的通径(过焦点且垂直于对称轴的弦)为,焦准距(焦点到相应准线的距离)为,抛物线的通径为,焦准距为;

(5)通径是所有焦点弦(过焦点的弦)中最短的弦;

(6)若抛物线的焦点弦为AB,,则①;②

(7)若OA、OB是过抛物线顶点O的两条互相垂直的弦,则直线AB恒过定点

93.求轨迹方程的常用方法:

①直接法:直接利用条件建立之间的关系;如已知动点P到定点F(1,0)和直线的距离之和等于4,求P的轨迹方程.(答:或);

②定义法:先根据条件得出动点的轨迹是某种已知曲线,再由曲线的定义直接写出动点的轨迹方程;如由动点P向圆作两条切线PA、PB,切点分别为A、B,∠APB=600,则动点P的轨迹方程为 (答:);

③代入转移法:动点依赖于另一动点的变化而变化,并且又在某已知曲线上,则可先用的代数式表示,再将代入已知曲线得要求的轨迹方程;如动点P是抛物线上任一点,定点为,点M分所成的比为2,则M的轨迹方程为__________(答:);

④参数法:当动点坐标之间的关系不易直接找到,也没有相关动点可用时,可考虑将均用一中间变量表示,得参数方程,再消去参数得普通方程)。如(1)若点在圆上运动,则点的轨迹方程是____(答:);(2)过抛物线的焦点F作直线交抛物线于A、B两点,则弦AB的中点M的轨迹方程是___(答:);

注意:曲线与曲线方程、轨迹与轨迹方程是两个不同的概念,寻求轨迹或轨迹方程时应注意轨迹上特殊点对轨迹的“完备性与纯粹性”的影响.

94、解析几何与向量综合时可能出现的向量内容:

(1) 给出直线的方向向量,等于已知直线斜率为n/m

(2)给出,等于已知是的中点;

(3) 给出以下情形之一:①;②存在实数;③若存在实数,等于已知三点共线.

(4) 给出,等于已知是的定比分点,为定比,即

(5) 给出,等于已知,即是直角,给出,等于已知是钝角, 给出,等于已知是锐角,

(6)给出,等于已知是的平分线/

(7)在平行四边形中,给出,等于已知是菱形;

(8) 在平行四边形中,给出,等于已知是矩形;

(9)在中,给出,等于已知是的外心(三角形外接圆的圆心,三角形的外心是三角形三边垂直平分线的交点);

(10) 在中,给出,等于已知是的重心(三角形的重心是三角形三条中线的交点);

(11)在中,给出,等于已知是的垂心(三角形的垂心是三角形三条高的交点);

(12)在中,给出等于已知通过的内心;

(13)在中,给出等于已知是的内心(三角形内切圆的圆心,三角形的内心是三角形三条角平分线的交点);

(14) 在中,给出,等于已知是中边的中线;

九、直线、平面、简单多面体

95、异面直线所成角:(1)范围:;(2)求法:计算异面直线所成角的关键是平移转化为相交两直线的夹角。如已知异面直线a、b所成的角为50°,P为空间一点,则过P且与a、b所成的角都是30°的直线有且仅有____条(答:2);

96、异面直线的距离的概念:和两条异面直线都垂直相交的直线叫异面直线的公垂线,公垂线有且只有一条。而和两条异面直线都垂直的直线有无数条,因为空间中,垂直不一定相交。

97、两直线平行的判定:(1)平行于同一直线的两直线互相平行;(2)线面平行的性质:如果直线和平面平行,那么经过这条直线的平面和这个平面相交的交线和这条直线平行;(3)面面平行的性质:如果两个平行平面同时与第三个平面相交,那么它们的交线平行;(4)线面垂直的性质:如果两条直线都垂直于同一个平面,那么这两条直线平行。(5)平面图形中常用中位线及平行四边形的判定(一组对边平行且相等)

98、两直线垂直的判定:(1)转化为证线面垂直;(2)三垂线定理及逆定理。(3)平面图形中常用等腰三角形性质,勾股定理,直角三角形斜边的中线等于斜边一半的逆定理

99、直线与平面平行的判定和性质:(1)判定:①判定定理:如果平面内一条直线和这个平面平面平行,那么这条直线和这个平面平行;②面面平行的性质:若两个平面平行,则其中一个平面内的任何直线与另一个平面平行。(2)性质:如果一条直线和一个平面平行,那么经过这条直线的平面和这个平面相交的交线和这条直线平行。在遇到线面平行时,常需作出过已知直线且与已知平面相交的辅助平面,以便运用线面平行的性质。

100、直线和平面垂直的判定和性质:(1)判定:①如果一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直,那么这条直线和这个平面垂直。②两条平行线中有一条直线和一个平面垂直,那么另一条直线也和这个平面垂直。(2)性质:①如果一条直线和一个平面垂直,那么这条直线和这个平面内所有直线都垂直。②如果两条直线都垂直于同一个平面,那么这两条直线平行。

101、三垂线定理及逆定理:(1)定理:在平面内的一条直线,如果它和这个平面的一条斜线的射影垂直,那么它也和这条斜线垂直。(2)逆定理:在平面内的一条直线,如果它和这个平面的一条斜线,那么它也和这条斜线在平面内的射影垂直。其作用是证两直线异面垂直和作二面角的平面角。

102、直线和平面所成的角:(1)范围:;(2)求法:作出直线在平面上的射影;(4)斜线与平面所成的角的特征:斜线与平面中所有直线所成角中最小的角

103、两个平面平行的判定和性质:(1)判定:一个如果平面内有两条相交直线和另一个平面平行,则这两个平面平行。(2)性质:如果两个平行平面同时与第三个平面相交,那么它们的交线平行。

104、二面角:(1)平面角的三要素:①顶点在棱上;②角的两边分别在两个半平面内;③角的两边与棱都垂直。(2)作平面角的主要方法:①定义法:直接在二面角的棱上取一点(特殊点),分别在两个半平面内作棱的垂线,得出平面角,用定义法时,要认真观察图形的特性;②三垂线法:过其中一个面内一点作另一个面的垂线(注意寻找图形中面面垂直关系,利用其性质做线面垂直),用三垂线定理或逆定理作出二面角的平面角;③垂面法:过一点作棱的垂面,则垂面与两个半平面的交线所成的角即为平面角;(3)二面角的范围:;(4)二面角的求法:①转化为求平面角;②面积射影法:利用面积射影公式,其中为平面角的大小。对于一类没有给出棱的二面角,应先延伸两个半平面,使之相交出现棱,然后再选用上述方法(尤其可考虑面积射影法)。③特殊图形时也可先求其平面角的余角或补角。

105、两个平面垂直的判定和性质:(1)判定:①判定定理:如果一个平面经过另一个平面的一条垂线,那么这两个平面互相垂直。②定义法:即证两个相交平面所成的二面角为直二面角;(2)性质:如果两个平面垂直,那么在一个平面内垂直于它们交线的直线垂直于另一个平面。

106、空间距离的求法:(特别强调:有关角和距离的计算,要遵循“一作,二证,三计算”的原则)

(1)异面直线的距离:①直接找公垂线段而求之;②转化为求直线到平面的距离,即过其中一条直线作平面和另一条直线平行。③转化为求平面到平面的距离。

(2)点到直线的距离:一般用三垂线定理作出垂线再求解。

(3)点到平面的距离:①垂面法:借助于面面垂直的性质来作垂线,其中过已知点确定已知面的垂面是关键;②体积法:转化为求三棱锥的高;③等价转移法。

(4)直线与平面的距离:前提是直线与平面平行,利用直线上任意一点到平面的距离都相等,转化为求点到平面的距离。

(5)两平行平面之间的距离:转化为求点到平面的距离。

(6)球面距离(球面上经过两点的大圆在这两点间的一段劣弧的长度):求球面距离的步骤:①计算线段AB的长;②计算球心角∠AOB的弧度数;③用弧长公式计算劣弧AB的长。

107、棱柱:按侧棱是否与底面垂直分类:分为斜棱柱(侧棱不垂直于底面)和直棱柱(侧棱垂直于底面),其中底面为正多边形的直棱柱叫正棱柱。

108、平行六面体:

(1)定义:底面是平行四边形的四棱柱叫做平行六面体;

(2)特殊的平行六面体:{平行六面体}{直平行六面体}{长方体}{正四棱柱}{正方体};

109、棱锥的性质:如果棱锥被平行于底面的平面所截,那么所得的截面与底面相似,截面面积与底面面积的比等于顶点至截面距离与棱锥高的平方比,截得小棱锥的体积与原来棱锥的体积比等于顶点至截面距离与棱锥高的立方比。如若一个锥体被平行于底面的平面所截,若截面面积是底面积的,则锥体被截面截得的一个小棱锥与原棱锥体积之比为_____(答:1∶8)

110、正棱锥:(1)定义:如果一个棱锥的底面是正多边形,且顶点在底面的射影是底面的中心,这样的棱锥叫正棱锥。特别地,侧棱与底面边长相等的正三棱锥叫做正四面体。

111、体积:

(1)棱柱:体积=底面积×高,或体积=直截面面积×侧棱长,特别地,直棱柱的体积=底面积×侧棱长;三棱柱的体积(其中为三棱柱一个侧面的面积,为与此侧面平行的侧棱到此侧面的距离)。如斜三棱柱的底面是边长为的正三角形,侧棱长为,侧棱AA1和AB、AC都成45°的角,则棱柱的侧面积为___,体积为___(答:;)。

(2)棱锥:体积=×底面积×高。如已知棱长为1的正方体容器ABCD—A1B1C1D1中,在A1B、A1B1、B1C1的中点E、F、G处各开有一个小孔,若此容器可以任意放置,则装水较多的容积(小孔面积对容积的影响忽略不计)是_____(答:);

特别提醒:求多面体体积的常用技巧是割补法(割补成易求体积的多面体)和等积变换法(平行换点、换面)和比例(性质转换)法等.如用平面去截三棱锥,与三条侧棱交于三点,若,,则多面体的体积为_____(答:7);

112、正多面体:(1)定义:每个面都是有相同边数的正多边形,每个顶点为端点都有相同棱数的凸多面体,叫做正多面体。(2)正多面体的种类:只有正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体五种。其中正四面体、正八面体和正二十面体的每个面都是正三角形,正六面体的每个面都是正方形,正十二面体的每个面都是正五形边,如下图:

正四面体 正六面体 正八面体 正十二面体 正二十面体

113、球的截面的性质:用一个平面去截球,截面是圆面;球心和截面圆的距离d与球的半径R及截面圆半径r之间的关系是r=。如在半径为10的球面上有三点,如果,则球心到平面的距离为______(答:);

114、球的体积和表面积公式:V=。

115、你熟悉下列结论吗?

⑴三个平面两两相交得到三条交线,如果其中的两条交线交于一点,那么第三条交线也经过这一点;

⑵从一点O出发的三条射线OA、OB、OC,若∠AOB=∠AOC,则点A在平面∠BOC上的射影在∠BOC的平分线上;

⑶AB和平面所成的角是,AC在平面内,AC和AB的射影成,设∠BAC=,则coscos=cos;

⑷如果两个相交平面都与第三个平面垂直,那么它们的交线也垂直于第三个平面;

(5)正四面体的性质:设棱长为,则正四面体的高:;对棱间距离:;相邻两面所成角余弦值:;内切球半径:;外接球半径:;

(6)在三棱锥中:①侧棱长相等(侧棱与底面所成角相等)顶点在底上射影为底面外心;②侧棱两两垂直(两对对棱垂直)顶点在底上射影为底面垂心;③顶点到底面三角形各边的距离相等(侧面与底面所成角相等)且顶点在底面上的射影在底面三角形内顶点在底上射影为底面内心.提醒:③若顶点在底面上的射影在底面三角形外,则顶点在底上射影为底面的旁心。

十、排列、组合和二项式定理

116、排列数、组合数的计算 (1)排列数公式

;。

如满足的= (答:8)

(2)组合数公式

;规定,.

(3)排列数、组合数的性质:①;②;③;④;⑤;⑥.

117.解题原则是:分类相加,分步相乘,有序排列,无序组合.先选后排,正难则反

118.解排列组合问题的几点提醒:

(1)“逐一列举”,画“树状图”能使“逐一列举”变得更加简明、直观。

(2)错信模型:信封信与个信封全部错位的组合数为:

.一般记住f(3)= 2 ;f(4)= 9

(3)分组问题:要注意区分是否均匀,有无组别,平均分成n组问题别忘除以n!。

(4)至多至少问题要注意分清所需元素具体数目或者用间接法(切忌盲目保底以免重复)

(5)相同元素分组一般用隔板法。如10个相同的球各分给3个人,每人至少一个,有多少种分发?每人至少两个呢?(答:36;15);

119.二项式定理:,其中组合数叫做第r+1项的二项式系数;展开式共有n+1项,其中第r+l项称为二项展开式的通项,二项展开式通项的主要用途是求指定的项.特别提醒:(1)项的系数与二项式系数是不同的两个概念。(2)审题时要注意区分所求的是项还是第几项?求的是系数还是二项式系数?如(1)的展开式中常数项是____(答:14);(2)的展开式中的的系数为______ (答:330).

120、二项式系数的性质:

(1)对称性:与首末两端“等距离”的两个二项式系数相等,即;

(2)增减性与最大值:二项式系数C的值先增后减,且在中间取得最大值。当n为偶数时,中间一项的二项式系数取得最大值。当n为奇数时,中间两项的二项式系数相等并同时取最大值。如(1)在二项式的展开式中,系数最小的项的系数为______(答:-426);(2)在的展开式中,第十项是二项式系数最大的项,则=____(答:17,18或19)。

(3)二项式系数的和:;。

121、赋值法:应用“赋值法”可求得二项展开式中各项系数和为、“奇数 (偶次)项”系数和为,以及“偶数 (奇次)项”系数和为。如(1)已知,则等于_____(答:);

122、系数最大项的求法:设第项的系数最大,由不等式组确定。

123、二项式定理的应用:二项式定理的主要应用有近似计算、证明整除性问题或求余数。如 (0.998)5精确到0.001近似值为________(答:0.990);

十一、概率、随机变量、统计

124、互斥事件:(A、B互斥,即事件A、B不可能同时发生)。计算公式:P(A+B)=P(A)+P(B)。

125、对立事件:(A、B对立,即事件A、B不可能同时发生,但A、B中必然有一个发生)。计算公式是:P(A)+ P(B)=1;P()=1-P(A);

126、独立事件:(事件A、B的发生相互独立,互不影响)P(A B)=P(A) P(B) 。

127、独立事件重复试验:事件A在n次独立重复试验中恰好发生了次的概率,其中为在一次独立重复试验中事件A发生的概率。

提醒:(1)探求一个事件发生的概率,关键是分清事件的性质。把所求的事件:转化为等可能事件的概率(常常采用排列组合的知识);转化为若干个互斥事件中有一个发生的概率;利用对立事件的概率转化;转化为相互独立事件同时发生的概率;看作某一事件在n次实验中恰有k次发生的概率,但要注意公式的使用条件。

(2)事件互斥是事件独立的必要非充分条件,反之,事件对立是事件互斥的充分非必要条件;

(3)概率问题的解题规范:解概率应用题要步骤:首先是记事件,其次是对事件做必要的分析,指出事件的概率类型,包括“等可能性事件”、“互斥事件”、“相互独立事件”、“独立重复试验”、“对立事件”等;然后是列式子、计算,最后别忘了作“答”。

128、离散型随机变量ξ取每一个值xi(i=1,2,…)的概率为,则P1+P2+…=1; …… 为ξ的数学期望;;

129、求离散型随机变量ξ的期望的基本步骤:①理解ξ的意义,写出ξ可能取的全部值;②求ξ取各个值的概率,写出分布列;③根据分布列,由期望的定义求出Eξ

130、如果在一次试验中某事件发生的概率是P,那么在n次独立重复试验中这个事件恰好发生k次的概率是,(k=0,1,2,…,n,).称这样的随机变量ξ服从二项分布,记作ξ~B(n,p),其中n,p为参数;若ξ~B(n,p),则np.

131、随机抽样需借助于随机数表(先对总体逐一编号),分层抽样的关键是“按比例”:总体中各层的比例等于样本中各层的比例。在所有的抽样中,每一个个体被抽到的概率相等。

132、直方图的高=,直方图中小矩形框的面积是频率;频率×样本个数=频数。

133、方差的计算公式和性质,样本的方差和标准差是反映其“稳定性”的量。对于离散型随机变量ξ, =++…++…称为随机变量ξ的方差,式中的是随机变量ξ的期望.的算术平方根叫做随机变量ξ的标准差,记作

134、标准正态总体,表示总体取值小于的概率, 即,();当时,;而当时,=0.5;计算正态总体的概率应结合正态曲线(面积)进行

135、对于,取值小于x的概率:.

.

十二、数学归纳法、极限

136、数学归纳法步骤:论证的第一步是证明命题在n=1(或n)时成立,这是递推的基础;第二步是假设在n=k时命题成立,再证明n=k+1时命题也成立,这是递推的依据。实际上它使命题的正确性突破了有限,达到无限。证明时,关键是k+1步的推证,要有目标意识,要注意表达式变化。如(1)用数学归纳法证明(n+1)(n+2)…(n+n)=2·1·2…(2n-1) (n∈N),从“k到k+1”,左端需乘的代数式为_____ 2(2k+1) (2). 用数学归纳法证明3+5 (n∈N)能被14整除,当n=k+1时对于式子3+5应变形为_____________81*3+25*5

137、特殊数列的极限

(1).(2).

(3)(无穷等比数列 ()的和).

138、(1)函数f(x)在点处连续必须满足三个条件:

①函数f(x)在点处有意义;②存在;③.

(2)如果函数f(x)在点处可导,那么f(x)在点处连续;连续却不一定可导.如y=|x|

139、最值定理: f(x)是闭区间[a,b]上的连续函数,那么f(x)在闭区间[a,b]上有最大值和最小值.

十三.导 数

140、导数的概念: ,(上下增量形式要一致)

141、导数的几何意义:函数在点处的导数的几何意义,就是曲线在点处的切线的斜率,即曲线在点处的切线的斜率是,相应地切线的方程是。特别提醒:(1)在求曲线的切线方程时,要注意区分所求切线是曲线上某点处的切线,还是过某点的切线:曲线上某点处的切线只有一条,而过某点的切线不一定只有一条,即使此点在曲线上也不一定只有一条;(2)在求过某一点的切线方程时,要首先判断此点是在曲线上,还是不在曲线上,只有当此点在曲线上时,此点处的切线的斜率才是。点不在曲线上则必须先设定切点。如(1)P在曲线上移动,在点P处的切线的倾斜角为α,则α的取值范围是______(答:);(2)直线是曲线的一条切线,则实数的值为_______(答:-3或1);

142、导数的运算:(1),,:;

(2)由与=得到复合函数,则=.

(3)

143、导数与函数的单调性:

①若,则为增函数;若,则为减函数;

②若函数在区间()上单调递增,则,反之等号不成立;若函数在区间()上单调递减,则,反之等号不成立。如设函数在上单调函数,则实数的取值范围______(答:);

③利用导数求函数单调区间的步骤:(1)求;(2)求方程的根,设根为;(3)将给定区间分成n+1个子区间,判断的符号,由此确定每一区间的单调性。

144、求函数在某个区间上的极值的步骤:(i)求导数;(ii)求方程的根;(iii)检查在方程的根的左右的符号:“左正右负”在处取极大值;“左负右正”在处取极小值。特别提醒:(1)是极值点的充要条件是点两侧导数异号,而不仅是=0,=0是为极值点的必要而不充分条件。(2)给出函数极大(小)值的条件,一定要既考虑,又要考虑在处的函数值,否则条件没有用完! 如函数处有极小值10,则a+b的值为____(答:-7);

145、求函数在[]上的最值的步骤:(1)求导数(2)求导数方程=0的根(3)检查在根的左右值的符号,列表求得极值;最后将极值与区间端点的函数值比较以确定最值。如函数在[0,3]上的最大值、最小值分别是___(答:5;);

十四 复数

146.概念

⑴z=a+bi∈Rb=0 (a,b∈R)z= z2≥0;

⑵z=a+bi是虚数b≠0(a,b∈R);

⑶z=a+bi是纯虚数a=0且b≠0(a,b∈R)z+=0(z≠0)z2<0;

147.复数的代数形式及其运算:设z1= a + bi , z2 = c + di (a,b,c,d∈R),则:

(1) z 1± z2 = (a + b) ± (c + d)i;

⑵ z1.z2 = (a+bi)·(c+di)=(ac-bd)+ (ad+bc)i;

⑶z1÷z2 = (z2≠0) ;

148、复数的模 ==

149、共轭复数: 与互为共轭复数

150.几个重要的结论:

;

⑶;⑷

⑸性质:T=4;;

(6) 以3为周期,且;=0;

(7)。

祝同学们高考成功!

一 集合与简易逻辑

1.集合元素要注意元素的互异性,

若集合,,,则实数= -1

2. 是任何集合的子集,是任何非空集合的真子集。

集合,,且,则

3.对于含有个元素的有限集合,其子集、真子集、非空子集、非空真子集的个数依次为 满足集合M有____7__个。

4.理解集合的意义――抓住集合的代表元素。

设集合,集合N=,则

5.复合命题真假的判断。“或命题”的真假特点是“一真即真,要假全假”;“且命题”的真假特点是“一假即假,要真全真”;“非命题”的真假特点是“真假相反”。

如在下列说法中:⑴“且”为真是“或”为真的充分不必要条件;⑵“且”为假是“或”为真的充分不必要条件;⑶“或”为真是“非”为假的必要不充分条件;⑷“非”为真是“且”为假的必要不充分条件。其中正确的是___⑴⑶____

6.四种命题及其相互关系。若原命题是“若p则q”,则逆命题为“若q则p”;否命题为“若﹁p 则﹁q” ;逆否命题为“若﹁q 则﹁p”。提醒:(1)在写出一个含有“或”、“且”命题的否命题时,要注意“非或即且,非且即或”;(2)要注意区别“否命题”与“命题的否定”:否命题要对命题的条件和结论都否定,而命题的否定仅对命题的结论否定;(4)对于条件或结论是不等关系或否定式的命题,一般利用等价关系“”判断其真假,若应是 真命题

7.充要条件。关键是分清条件和结论(划主谓宾),由条件可推出结论,条件是结论成立的充分条件;由结论可推出条件,则条件是结论成立的必要条件。从集合角度解释,若,则A是B的充分条件;若,则A是B的必要条件;若A=B,则A是B的充要条件。

8. 一元二次不等式的解集(联系图象)。尤其当和时的解集你会正确表示吗?设,是方程的两实根,且,则其解集如下表:

或

R

R R

如解关于的不等式:。

当时,;当时,或;当时,;当时,;当时,

9.一元二次方程根的分布理论。方程在上有两根、在上有两根、在和上各有一根的充要条件分别是什么?

(、、)。

如方程的一根大于0且小于1,另一根大于1且小于2,则的取值范围是______(,1)

10.二次方程、二次不等式、二次函数间的联系你了解了吗?二次方程的两个根即为二次不等式的解集的端点值,也是二次函数的图象与轴的交点的横坐标

若关于的不等式的解集为,其中,则关于的不等式的解集为_____

二、函 数

11.映射:注意 ①第一个集合中的元素必须有象;②一对一,或多对一。若,,,则到的映射有 81 个,到的映射有 64个

12. 函数: AB是特殊的映射。特殊在定义域A和值域B都是非空数集!据此可知函数图像与轴的垂线至多有一个公共点,但与轴垂线的公共点可能没有,也可能有任意个。

13.求函数定义域的常用方法(在研究函数问题时要树立定义域优先的原则):

根据解析式要求如偶次根式的被开方大于零,分母不能为零,对数中且,

如(1)函数的定义域是____(答:)(2)函数的定义域是,,则函数的定义域是__________(答:);(3)设函数,①若的定义域是R,求实数的取值范围;②若的值域是R,求实数的取值范围(答:①;②)

14.复合函数的定义域:若已知的定义域为,其复合函数的定义域由不等式解出即可;若已知的定义域为,求的定义域,相当于当时,求的值域(即的定义域)。

(1)若函数的定义域为,则的定义域为__(答:);(2)若函数的定义域为,则函数的定义域为_____(答:[1,5])

15.求函数值域(最值)的方法:

(1)配方法――二次函数(二次函数在给出区间上的最值有两类:一是求闭区间上的最值;二是求区间定(动),对称轴动(定)的最值问题。求二次函数的最值问题,勿忘数形结合,注意“两看”:一看开口方向;二看对称轴与所给区间的相对位置关系),如(1)求函数的值域(答:[4,8]);(2)当时,函数在时取得最大值,则的取值范围是___(答:);

(2)换元法――通过换元把一个较复杂的函数变为简单易求值域的函数,其函数特征是函数解析式含有根式或三角函数公式模型,如(1)的值域为_____(答:);(2)的值域为_____(答:)(令,。运用换元法时,要特别要注意新元的范围);(3)的值域为____(答:);

(3)函数有界性法――直接求函数的值域困难时,可以利用已学过函数的有界性,来确定所求函数的值域,最常用的就是三角函数的有界性,如求函数,,的值域(答: 、(0,1)、);

(4)单调性法――利用一次函数,反比例函数,指数函数,对数函数等函数的单调性,如求的值域为______(答:);

(5)数形结合法――函数解析式具有明显的某种几何意义,如两点的距离、直线斜率、等等,如(1)已知点在圆上,求及的取值范围(答:、);

(6)导数法――一般适用于高次多项式函数,如求函数,的最小值。(答:-48)

提醒:求函数的定义域、值域时,你按要求写成集合形式了吗?

16.分段函数:在求分段函数的值时,一定首先要判断属于定义域的哪个子集,然后再代相应的关系式;分段函数的值域应是其定义域内不同子集上各关系式的取值范围的并集。如设函数,则使得的自变量的取值范围是___(答:)

17. 求函数解析式的常用方法:

(1)代换(配凑)法――已知形如的表达式,求的表达式。如(1)若,则函数=_____(答:);(2)若函数是定义在R上的奇函数,且当时,,那么当时,=________(答:).

(2)方程的思想――已知条件是含有及另外一个函数的等式,可抓住等式的特征对等式的进行赋值,从而得到关于及另外一个函数的方程组。如已知,求的解析式(答:);

18. 反函数:(1)单调函数一定存在反函数,但反之不成立(如分段函数);偶函数只有有反函数;周期函数一定不存在反函数。如函数在区间[1, 2]上存在反函数的充要条件是

(2)求反函数的步骤:①反求;②互换 、;③注明反函数的定义域(原来函数的值域)。注意函数的反函数不是,而是。如设.求的反函数(答:).

(3)反函数的性质:①反函数的定义域是原来函数的值域,反函数的值域是原来函数的定义域。

②函数的图象与其反函数的图象关于直线对称,如(1)已知函数的图象过点(1,1),那么的反函数的图象一定经过点_____(答:(1,3));

(2)已知函数,则方程的解______(答:1);

③互为反函数的两个函数具有相同的单调性和奇函数性。如已知是上的增函数,点在它的图象上,是它的反函数,那么不等式的解集为___(2,8)

④设的定义域为A,值域为B,则有,,

但(两函数定义域不一定相同)。

19.函数的奇偶性。

(1)特征:定义域必须关于原点对称!确定奇偶性时,必先判定函数定义域是否关于原点对称。

(2)确定函数奇偶性的常用方法(若所给函数的解析式较为复杂,应先化简,再判断其奇偶性):

①定义法:如判断函数的奇偶性____(答:奇函数)。

②利用函数奇偶性定义的等价形式:或()。如判断的奇偶性___.(答:偶函数)

③图像法:奇函数的图象关于原点对称;偶函数的图象关于轴对称。

(3)函数奇偶性的性质:

①奇函数在关于原点对称的区间上若有单调性,则其单调性完全相同;偶函数在关于原点对称的区间上若有单调性,则其单调性恰恰相反.

②如果奇函数有反函数,那么其反函数一定还是奇函数.

③若为偶函数,则.如若定义在R上的偶函数在上是减函数,且=2,则不等式的解集为___(答:)

④若奇函数定义域中含有0,则必有.故是为奇函数的既不充分也不必要条件。如若为奇函数,则实数=____(答:1).

⑤复合函数的奇偶性特点是:“内偶则偶,内奇同外”.

⑥既奇又偶函数有无穷多个(,定义域是关于原点对称的任意一个数集)

20.函数的单调性。

(1)确定函数的单调性或单调区间的常用方法:

①在解答题中常用:定义法(取值――作差――变形――定号)、导数法

②在选择填空题中还可用数形结合法、特殊值法等等,特别要注意

型函数的图象和单调性在解题中的运用:增区间为,减区间为.如(1)若函数 在区间(-∞,4] 上是减函数,那么实数的取值范围是______(答:));(2)已知函数在区间上为增函数,则实数的取值范围_____(答:)

③复合函数法:特点是同增异减,如函数的单调递增区间是_______(1,2)

(2)特别提醒:求单调区间时,一是勿忘定义域;二是在多个单调区间之间不一定能添加符号“”和“或”;三是单调区间应该用区间表示,不能用不等式表示.

(3)你注意到函数单调性与奇偶性的逆用了吗 .如已知奇函数是定义在上的减函数,若,求实数的取值范围。(答:)

21. 常见的图象变换

①是把函数的图象沿轴向左平移个单位得到的。如设的图像与的图像关于直线对称,的图像由的图像向右平移1个单位得到,则为__________(答: )

②(的图象是把函数的图象沿轴向右平移个单位得到的。如要得到的图像,只需作关于_____轴对称的图像,再向____平移3个单位而得到(答:;右);

③+的图象是把函数助图象沿轴向上平移个单位得到的;

④+的图象是把函数助图象沿轴向下平移个单位得到的;如将函数的图象向右平移2个单位后又向下平移2个单位,所得图象如果与原图象关于直线对称,那么

⑤函数的图象是把函数的图象沿轴伸缩为原来的得到的。

22. 函数的对称性。

1.曲线关于点的对称曲线的方程为。如若函数与的图象关于点(-2,3)对称,则=______(答:)

2.形如的图像是双曲线,其两渐近线分别直线

(由分母为零确定)和直线(由分子、分母中的系数确定),对称中心是点。

3.的图象先保留原来在轴上方的图象,作出轴下方的图象关于轴的对称图形,然后擦去轴下方的图象得到;

4.的图象先保留在轴右方的图象,擦去轴左方的图象,然后作出轴右方的图象关于轴的对称图形得到。如作出函数及的图象;

23. 函数的周期性。(1)类比“三角函数图像”得:

①若图像有两条对称轴,则周期为;

②若有两个对称中心,则周期为;

③如果函数的图像有一个对称中心和一条对称轴,则函数必是周期函数,且一周期为;

如已知定义在上的函数是以2为周期的奇函数,则方程在上至少有__________个实数根(答:5)

(2)由周期函数的定义得:

①函数满足,则是周期为2的周期函数;

②若恒成立,则;③若恒成立,则.

如是R上的奇函数,,当时,,则等于____-0.5

24.指数式、对数式运算:

,,,,,,,,,,, 。如的值为________(答:)

25. 指数、对数值的大小比较:(1)化同底后利用函数的单调性;(2)作差或作商法;(3)利用中间量(0或1);(4)化同指数(或同真数)后利用图象比较。

26. 抽象函数:借鉴模型函数进行类比探究。几类常见的抽象函数 :

①正比例函数型: ---------------;

②幂函数型: --------------,;

③指数函数型: ------------,;

④对数函数型: -----,;

⑤三角函数型: -----

三、数 列

27.等差数列的有关概念:

(1)等差数列的判断方法:定义法或。

(2)等差数列的通项:或。如首项为-24的等差数列,从第10项起开始为正数,则公差的取值范围是______(答:)

(3)等差数列的前和:,。如(1)已知数列 的前n项和,求数列的前项和(答:).

(4)等差中项:若成等差数列,则A叫做与的等差中项,且。

28.等差数列的性质:

(1)当时,则有 (2) ,…也成等差数列(3)若是等差数列,而成等比数列;若是等比数列,且,则是等差数列. 如等差数列的前n项和为25,前2n项和为100,则它的前3n和为 。(答:225)

(4)若等差数列、的前和分别为、,且,则.如设{}与{}是两个等差数列,它们的前项和分别为和,若,那么___________(答:)

(5)如果两等差数列有公共项,它们的公共项组成的新数列也是等差数列,且新等差数列的公差是原两等差数列公差的最小公倍数. 注意:公共项仅是公共的项,其项数不一定相同,即研究.

29.等比数列的有关概念:

(1)等比数列的通项:或。

(2)等比数列的前和:当时,;当时,。如等比数列中,=2,S99=77,求(答:44);特别提醒:等比数列前项和公式有两种形式,为此在求等比数列前项和时,首先要判断公比是否为1,再由的情况选择求和公式的形式,当不能判断公比是否为1时,要对分和两种情形讨论求解。

(4)等比中项:若成等比数列,那么A叫做与的等比中项。提醒:不是任何两数都有等比中项,只有同号两数才存在等比中项,且有两个。如已知两个正数的等差中项为A,等比中项为B,则A与B的大小关系为______(答:A>B)

30.等比数列的性质:

(1)当时,则有,如各项均为正数的等比数列中,若,则 (答:10)。

(2) 若是等比数列,且公比,则数列 ,…也是等比数列。当,且为偶数时,数列 ,…是常数数列0,它不是等比数列. 如在等比数列中,若,则的值为______(答:40)

(3)若,则为递增数列;若, 则为递减数列;若 ,则为递减数列;若, 则为递增数列;若,则为摆动数列;若,则为常数列.

(4)如果数列既成等差数列又成等比数列,那么数列是非零常数数列,故常数数列仅是此数列既成等差数列又成等比数列的必要非充分条件。

31.数列的通项的求法:

⑴已知求,用作差法:。如已知的前项和满足,求(答:);

(2)已知求,用作商法:。如数列中,对所有的都有,则______(答:)

(3)若求用累加法:。如已知数列满足,,则=________(答:)

(4)已知求,用累乘法:。如已知数列中,,前项和,若,求(答:)

(5)已知递推关系求,用构造法。特别地,(1)形如(为常数)的递推数列都可以用待定系数法转化为公比为的等比数列后,再求。如①已知,求(答:);(2)形如的递推数列都可以用倒数法求通项。如已知,求(答:);

注意:(1)用求数列的通项公式时,你注意到此等式成立的条件了吗?(,当时,);(2)一般地当已知条件中含有与的混合关系时,常需运用关系式,先将已知条件转化为只含或的关系式,然后再求解。如数列满足,求(答:)

32.数列求和的常用方法:

(1)公式法:①等差数列求和公式;②等比数列求和公式,特别声明:运用等比数列求和公式,务必检查其公比与1的关系,必要时需分类讨论.;③常用公式:,,如等比数列的前项和Sn=2n-1,则=_____(答:);

(2)分组求和法:在直接运用公式法求和有困难时,常将“和式”中“同类项”先合并在一起,再运用公式法求和. 如求:(答:)

(3)错位相减法:如果数列的通项是由一个等差数列的通项与一个等比数列的通项相乘构成,那么常选用错位相减法. 如设为等比数列,,已知,,①求数列的首项和公比;②求数列的通项公式.(答:①,;②);

(4)裂项相消法:如果数列的通项可“分裂成两项差”的形式,且相邻项分裂后相关联,那么常选用裂项相消法求和.常用裂项形式有:

①; ②;

③,;

④ ;⑤;

⑥.

如(1)求和: (答:);(2)在数列中,,且Sn=9,则n=_____(答:99);

(6)通项转换法:先对通项进行变形,发现其内在特征,再运用分组求和法求和。如求和: (答:)

四、三角函数

33、与的终边关系:由“两等分各象限、一二三四”确定.如若是第二象限角,则是第_____象限角(答:一、三)

34.弧长公式:,扇形面积公式:,1弧度(1rad). 如已知扇形AOB的周长是6cm,该扇形的中心角是1弧度,求该扇形的面积。(答:2)

35、任意角的三角函数的定义及符号:设是任意一个角,P是的终边上的任意一点(异于原点),它与原点的距离是,那么,,,,。如若,试判断的符号(答:负)

36.三角函数线的特征是:正弦线MP“站在轴上(起点在轴上)”、余弦线OM“躺在轴上(起点是原点)”、正切线AT“站在点处(起点是)”.三角函数线的重要应用是比较三角函数值的大小和解三角不等式。如(1)若,则的大小关系为_____(答:);(2)函数的定义域是_______(答:)

37.特殊角的三角函数值:(正弦\余弦\正切)

30° 45° 60° 0° 90° 180° 270° 15° 75°

38. 同角三角函数的基本关系式:

常用关系:同角三角函数的基本关系式的主要应用是,已知一个角的三角函数值,求此角的其它三角函数值。在运用平方关系解题时,要根据已知角的范围和三角函数的取值,尽可能地压缩角的范围,以便进行定号;如(1)已知,则=____;=___(答:;);(2)已知,则等于 (3)已知,则的值为______(答:-1)。

39.三角函数诱导公式()的本质是:奇变偶不变(对而言,指取奇数或偶数),符号看象限(看原函数,同时可把看成是锐角).诱导公式的应用是求任意角的三角函数值,其一般步骤:(1)负角变正角,再写成2k+,;(2)转化为锐角三角函数。如已知,则______,(答:)

40、两角和与差的正弦、余弦、正切公式及倍角公式:

41. 三角函数的化简、计算、证明的基本技巧有:

(1)巧变角(已知角与特殊角的变换、已知角与目标角的变换、角与其倍角的变换、两角与其和差角的变换. 如,,,,等),如已知,,那么的值是_____(答:);

(2)三角函数名互化(切割化弦),如(1)求值(答:1);

(3)公式变形使用(。如设中,,,则此三角形是____三角形(答:等边)

(4)三角函数次数的降升(降幂公式:,与升幂公式:,)。如(1)若,化简为_____(答:);(2)函数

的单调递增区间为___________(答:)

(5)式子结构的转化(对角、函数名、式子结构化同)。如(1)

(答:);(2)化简:(答:)

(6)正余弦“三兄妹—”的内存联系――“知一求二”,如(1)若 ,则 __(答:),特别提醒:这里;(2)若,求的值。(答:);

42、辅助角公式中辅助角的确定:(其中角所在的象限由a, b的符号确定,角的值由确定)在求最值、化简时起着重要作用。2

44、正弦函数、余弦函数的性质:

(1)值域:都是,记忆 , 的最值点

若函数的最大值为,最小值为,则__,_(答:或);(2)函数()的值域是____(答:[-1, 2]);(3)函数的最小值是_____,此时=__________(答:2;);特别提醒:含有正余弦函数的问题,注意有界性

(2)周期性:①、的最小正周期都是2;②和的最小正周期都是。

(3)奇偶性与对称性:(正(余)弦型函数的对称轴为过最高点或最低点且垂直于轴的直线,对称中心为图象与轴的交点)。如已知为偶函数,求的值。(答:)

(4)单调性:上单调递增,在单调递减;在上单调递减,在上单调递增。特别提醒,别忘了!

45、形如的函数:

(1)几个物理量:A―振幅;―频率(周期的倒数);―相位;―初相;

(2)函数表达式的确定:A由最值确定;由周期确定;由图象上的特殊点确定,如,的图象如图所示,则=_____(答:);

(3)函数图象的画法:①“五点法”――设,令=0,求出相应的值,计算得出五点的坐标,描点得出图象;②图象变换法:这是作函数简图常用方法。

(4)函数的图象与图象间的关系:①函数的图象纵坐标不变,横坐标向左(>0)或向右(<0)平移个单位得的图象;②函数图象的纵坐标不变,横坐标变为原来的,得到函数的图象;③函数图象的横坐标不变,纵坐标变为原来的A倍,得到函数的图象;④函数图象的横坐标不变,纵坐标向上()或向下(),得到的图象。要特别注意,若由得到的图象,则向左或向右平移应平移个单位,如(1)函数的图象经过怎样的变换才能得到的图象?(答:向上平移1个单位得的图象,再向左平移个单位得的图象,横坐标扩大到原来的2倍得的图象,最后将纵坐标缩小到原来的即得的图象);(2)将函数图像,按向量平移后得到的函数图像关于原点对称,求出模最小的向量(答: );

(5)研究函数性质的方法:类比于研究的性质,只需将中的看成中的,但在求的单调区间时,要特别注意A和的符号,通过诱导公式先将化正。如(1)函数的递减区间是______(答:);(2)的递减区间是_______(答:);

46、正切函数的图象和性质:

(1)定义域:。

(2)周期性:是周期函数且周期是,它与直线的两个相邻交点之间的距离是一个周期。绝对值或平方对三角函数周期性的影响:一般说来,某一周期函数解析式加绝对值或平方,其周期性是:弦减半、切不变.既为周期函数又是偶函数的函数自变量加绝对值,其周期性不变,其它不定。 如的周期都是, 但的周期为,而,的周期不变;

(3)奇偶性与对称性:是奇函数,对称中心是,特别提醒:正(余)切型函数的对称中心有两类:一类是图象与轴的交点,另一类是渐近线与轴的交点,但无对称轴。

(4)单调性:正切函数在开区间内都是增函数。但要注意在整个定义域上不具有单调性。

47. 三角形中的有关公式:

(1)内角和定理:三角形三角和为,这是三角形中三角函数问题的特殊性!

(2)正弦定理:(R为三角形外接圆的半径).注意:①正弦定理的一些变式:;;;②已知三角形两边一对角,求解三角形时,若运用正弦定理,则务必注意可能有两解.

(3)余弦定理:

(4)面积公式:(其中为三角形内切圆半径).如中,若,判断的形状(答:直角三角形)。

特别提醒:(1)求解三角形中的问题时,一定要注意这个特殊性:;(2)求解三角形中含有边角混合关系的问题时,常运用正弦定理、余弦定理实现边角互化。如(1)在中,分别是角A、B、C所对的边,若,则=____(答:);(2)在中,,这个三角形的面积为,则外接圆的直径是_______(答:);

48.反三角函数:(1)反三角函数的定义(以反正弦函数为例):表示一个角,这个角的正弦值为,且这个角在内。(2)反正弦、反余弦、反正切的取值范围分别是.

在用反三角表示两异面直线所成的角、直线与平面所成的角、二面角的平面角、直线的倾斜角、到的角、与的夹角以及两向量的夹角时,你是否注意到了它们的范围?,, .

49、求角的方法:先确定角的范围,再求出关于此角的某一个三角函数(要注意选择,其标准有二:一是此三角函数在角的范围内具有单调性;二是根据条件易求出此三角函数值)。如(1)若,且、是方程的两根,则求的值______(答:);(2)中,,则=_______(答:);

五、平面向量

50、向量有关概念:

(1)向量的概念:不能说向量就是有向线段,为什么?(向量可以平移)。如已知A(1,2),B(4,2),则把向量按向量=(-1,3)平移后得到的向量是_____(答:(3,0))

(2)单位向量:长度为单位长度的叫做单位向量(与共线的单位向量是);

(3)平行向量(也叫共线向量):方向相同或相反的非零向量、叫做平行向量,记作:∥,规定零向量和任何向量平行。提醒:①相等向量一定是共线向量,但共线向量不一定相等;②向量平行与直线平行是不同的两个概念:两个向量平行包含两个向量共线, 但两条直线平行不包含两条直线重合;③平行向量无传递性!(因为有);④三点共线共线;

51.平面向量的基本定理:如果e1和e2是同一平面内的两个不共线向量,那么对任一向量a,有且只有一对实数、,使a=e1+e2。如(1)已知分别是的边上的中线,且,则可用向量表示为_____(答:);

52、实数与向量的积:实数与向量的积是一个向量,记作,它的长度和方向规定如下:当>0时,的方向与的方向相同,当<0时,的方向与的方向相反,当=0时,,注意:≠0。

53、平面向量的数量积:

(1)平面向量的数量积: =。规定:零向量与任一向量的数量积是0,注意数量积是一个实数,不再是一个向量。如(1)△ABC中,,,,则_(答:-9);(2)已知是非零向量,且,则的夹角为____(答:)

(2)在上的投影为,它是一个实数,但不一定大于0。如已知,,且,则向量在向量上的投影为______(答:)

(3)向量数量积的性质:设两个非零向量,,其夹角为,则:

①;

②特别地,;当为锐角时,>0,且不同向,是为锐角的必要非充分条件;当为钝角时,<0,且不反向,是为钝角的必要非充分条件;

③非零向量,夹角的计算公式:;如已知,,如果与的夹角为锐角,则的取值范围是______(答:或且);

54、向量的运算:(1)几何运算:

①向量加法:利用“平行四边形法则”进行,但“平行四边形法则”只适用于不共线的向量,如此之外,向量加法还可利用“三角形法则”:

②向量的减法:用“三角形法则”:由减向量的终点指向被减向量的终点。注意:此处减向量与被减向量的起点相同。如若为的边的中点,所在平面内有一点,满足,设,则的值为___(答:2)

(2)坐标运算:设,则:

①若,则,

②平面向量数量积:

③向量的模:。如已知均为单位向量,它们的夹角为,那么=_____(答:);

55、向量的运算律:(1)向量运算和实数运算有类似的地方也有区别:对于一个向量等式,可以移项,两边平方、两边同乘以一个实数,两边同时取模,两边同乘以一个向量,但不能两边同除以一个向量,即两边不能约去一个向量,切记两向量不能相除(相约);(2)向量的“乘法”不满足结合律,即,为什么?

56、向量平行(共线)的充要条件:=0。如设,则k=_____时,A,B,C共线(答:-2或11)

57、向量垂直的充要条件: .特别地。如以原点O和A(4,2)为两个顶点作等腰直角三角形OAB,,则点B的坐标是________ (答:(1,3)或(3,-1));

58线段的定比分点:

(1)的符号与分点P的位置之间的关系:当P点在线段 PP上时>0;当P点在线段 PP的延长线上时<-1;当P点在线段PP的延长线上时;若点P分有向线段所成的比为,则点P分有向线段所成的比为。如若点分所成的比为,则分所成的比为_______(答:)

(2)线段的定比分点公式:设、,分有向线段所成的比为,则,在使用定比分点的坐标公式时,应明确,、的意义,即分别为分点,起点,终点的坐标。在具体计算时应根据题设条件,灵活地确定起点,分点和终点,并根据这些点确定对应的定比。如若M(-3,-2),N(6,-1),且,则点P的坐标为_______(答:);

59. 向量平移:注意:函数按向量平移与平常“左加右减”有何联系?(2)向量平移具有坐标不变性,可别忘了啊!如(1)按向量把平移到,则按向量把点平移到点______(答:(-8,3));(2)函数的图象按向量平移后,所得函数的解析式是,则=________(答:)

60、向量中一些常用的结论:

(1)在中,①若,则其重心的坐标为。

②为的重心,特别地为的重心;

③为的垂心;

④向量所在直线过的内心(是的角平分线所在直线);

⑤的内心;

(2)向量中三终点共线 且.

六、不等式

61、不等式的性质:(1)同向不等式可以相加;不可以相减:(2)左右同正不等式:同向的不等式可以相乘,但不能相除;(3)左右同正不等式:两边可以同时乘方或开方:若,则或;(4)若,,则;若,,则。如已知,,则的取值范围是______(答:);

62. 利用重要不等式求函数最值时,你是否注意到:“一正二定三相等,和定积最大,积定和最小”。如(1)若,则的最小值是______(答:);(2)正数满足,则的最小值为______(答:);

63.常用不等式有:(1)(根据目标不等式左右的运算结构选用) ;(2)a、b、cR,(当且仅当时,取等号);(3)若,则(糖水的浓度问题)。

64.一元高次不等式的解法:标根法:其步骤是:(1)分解成若干个一次因式的积,并使每一个因式中最高次项的系数为正;(2)将每一个一次因式的根标在数轴上,从最大根的右上方依次通过每一点画曲线;并注意奇穿过偶弹回;(3)根据曲线显现的符号变化规律,写出不等式的解集

65.分式不等式的解法:分式不等式的一般解题思路是先移项使右边为0,再通分并将分子分母分解因式,并使每一个因式中最高次项的系数为正,最后用标根法求解。解分式不等式时,一般不能去分母,但分母恒为正或恒为负时可去分母。如解不等式(答:);

66.绝对值不等式的解法:(1)分段讨论法(最后结果应取各段的并集):如解不等式(答:);(2)利用绝对值的定义;(3)数形结合;如解不等式(答:)

67、含参不等式的解法:求解的通法是“定义域为前提,函数增减性为基础,分类讨论是关键.”注意解完之后要写上:“综上,原不等式的解集是…”。注意:按参数讨论,最后应按参数取值分别说明其解集;但若按未知数讨论,最后应求并集.

提醒:解不等式是求不等式的解集,最后务必用集合的形式表示;

68.不等式的恒成立,能成立问题:不等式恒成立问题的常规处理方式?(常应用函数方程思想和“分离变量法”转化为最值问题,也可抓住所给不等式的结构特征,利用数形结合法)

1).恒成立问题

若不等式在区间上恒成立,则等价于在区间上

若不等式在区间上恒成立,则等价于在区间上

如(1)不等式对一切实数恒成立,求实数的取值范围_____(答:);(2)若不等式对都成立,求的取值范围.(答:)

2). 能成立问题

若在区间上存在实数使不等式成立,则等价于在区间上;

若在区间上存在实数使不等式成立,则等价于在区间上的.

如已知不等式在上的解集不是空集,求实数的取值范围______(答:)

七、直线和圆

69、直线的倾斜角:倾斜角的范围。如直线的倾斜角的范围是____(答:);

70、直线的斜率:(1)定义: =tan(≠90°);倾斜角为90°的直线没有斜率;(2)斜率公式:经过两点、的直线的斜率为;(3)直线的方向向量,直线的方向向量与直线的斜率有何关系?(4)应用:证明三点共线: 。

71、直线的方程: (1)直线方程的各种形式都有局限性.(如点斜式不适用于斜率不存在的直线,还有截距式呢?);(2)直线在坐标轴上的截距可正、可负、也可为0.直线两截距相等直线的斜率为-1或直线过原点;直线两截距互为相反数直线的斜率为1或直线过原点;直线两截距绝对值相等直线的斜率为或直线过原点。

72、点到直线的距离及两平行直线间的距离:

(1)点到直线的距离;

(2)两平行线间的距离为。

73、直线与直线的位置关系:

(1)平行(斜率)且

(2)相交;

(3)重合且。

(4)直线与直线垂直。如(1)设直线和,当=_______时∥;当=________时;当_________时与相交;当=_________时与重合(答:-1;;;3);(2)直线过点(1,0),且被两平行直线和所截得的线段长为9,则直线的方程是________(答:)

74、到角和夹角公式:(1)到的角是指直线绕着交点按逆时针方向转到和直线重合所转的角,且tan=();(2)与的夹角是指不大于直角的角且tan=︱︱()。如已知点M是直线与轴的交点,把直线绕点M逆时针方向旋转45°,得到的直线方程是______(答:)

75、对称问题(中心对称和轴对称)——代入法:如(1)点A(4,5)关于直线的对称点为B(-2,7),则的方程是_________(答:);(2)已知一束光线通过点A(-3,5),经直线:3x-4y+4=0反射。如果反射光线通过点B(2,15),则反射光线所在直线的方程是___(答:);提醒:在解几中遇到角平分线、光线反射等条件常利用对称求解。

76、简单的线性规划:

(1)二元一次不等式表示的平面区域:用特殊点判断;②无等号时用虚线表示不包含直线,有等号时用实线表示包含直线;

(2)求解线性规划问题的步骤是什么?①根据实际问题的约束条件列出不等式;②作出可行域,写出目标函数;③确定目标函数的最优位置,从而获得最优解。如(1)线性目标函数z=2x-y在线性约束条件下,取最小值的最优解是____(答:(-1,1));(2)不等式表示的平面区域的面积是_________(答:8);

(3)在求解线性规划问题时要注意:①将目标函数改成斜截式方程;②寻找最优解时注意作图规范;③注意直线的斜率正负对最值取得点的影响。

77、圆的方程:

⑴圆的标准方程:。

⑵圆的一般方程:,

⑶圆的参数方程:(为参数),其中圆心为,半径为。圆的参数方程的主要应用是三角换元:;

如(1)圆心在直线上,且与两坐标轴均相切的圆的标准方程是__________(答:或);(3)若(为参数,,,若,则b的取值范围是___(答:)

78、直线与圆的位置关系:(1)代数方法(判断直线与圆方程联立所得方程组的解的情况):相交;相离;相切;(2)几何方法(比较圆心到直线的距离与半径的大小):设圆心到直线的距离为,则相交;相离;相切。提醒:判断直线与圆的位置关系一般用几何方法较简捷。如(1)圆与直线,的位置关系为____(答:相离);(2)已知圆C:,直线L:。①求证:对,直线L与圆C总有两个不同的交点;②设L与圆C交于A、B两点,若,求L的倾斜角;③求直线L中,截圆所得的弦最长及最短时的直线方程. (答:②或 ③最长:,最短:)

79、圆与圆的位置关系(用两圆的圆心距与半径之间的关系判断):已知两圆的圆心分别为,半径分别为,则(1)当时,两圆外离;(2)当时,两圆外切;(3)当时,两圆相交;(4)当时,两圆内切;(5)当时,两圆内含。如双曲线的左焦点为F1,顶点为A1、A2,P是双曲线右支上任意一点,则分别以线段PF1、A1A2为直径的两圆位置关系为 (答:内切)

80、圆的切线与弦长:

(1)切线:①过圆上一点圆的切线方程是:,过圆上一点圆的切线方程是:②从圆外一点引圆的切线一定有两条,可先设切线方程,再根据相切的条件,运用几何方法(抓住圆心到直线的距离等于半径)来求;③过两切点的直线(即“切点弦”)方程的求法:先求出以已知圆的圆心和这点为直径端点的圆,该圆与已知圆的公共弦就是过两切点的直线方程;③切线长:圆的切线的长为(l=);

(2)弦长问题:①圆的弦长的计算:常用弦心距,弦长一半及圆的半径所构成的直角三角形来解:;②过两圆、交点的圆(公共弦)系为,当时,方程为两圆公共弦所在直线方程.。

(3).解决直线与圆的关系问题时,要充分发挥圆的平面几何性质的作用(如半径、半弦长、弦心距构成直角三角形,切线长定理、割线定理、弦切角定理等等)!

八、圆锥曲线

81.圆锥曲线的两个定义:(1)第一定义中要重视“括号”内的限制条件:椭圆中,与两个定点F,F的距离的和等于常数,且此常数一定要大于,当常数等于时,轨迹是线段FF,当常数小于时,无轨迹;双曲线中,与两定点F,F的距离的差的绝对值等于常数,且此常数一定要小于|FF|,定义中的“绝对值”与<|FF|不可忽视。若=|FF|,则轨迹是以F,F为端点的两条射线,若﹥|FF|,则轨迹不存在。若去掉定义中的绝对值则轨迹仅表示双曲线的一支。

(2)第二定义中要注意定点和定直线是相应的焦点和准线,且“点点距为分子、点线距为分母”,其商即是离心率。圆锥曲线的第二定义,给出了圆锥曲线上的点到焦点距离与此点到相应准线距离间的关系,要善于运用第二定义对它们进行相互转化。如已知点及抛物线上一动点P(x,y),则y+|PQ|的最小值是_____(答:2)

82.圆锥曲线的标准方程

(1)椭圆:焦点在轴上时()(参数方程,其中为参数),焦点在轴上时=1()。如(1)已知方程表示椭圆,则的取值范围为____(答:);(2)若,且,则的最大值是____,的最小值是___(答:)

(2)双曲线:焦点在轴上: =1,焦点在轴上:=1()。如双曲线e=,且与椭圆有公共焦点,则该双曲线的方程_______(答:);

(3)抛物线:开口向右时,开口向左时,开口向上时,开口向下时。

83.圆锥曲线焦点位置的判断(首先化成标准方程,然后再判断):

(1)椭圆:由,分母的大小决定,焦点在分母大的坐标轴上。如已知方程表示焦点在y轴上的椭圆,则m的取值范围是__(答:)

(2)双曲线:由,项系数的正负决定,焦点在系数为正的坐标轴上;

(3)抛物线:焦点在一次项的坐标轴上,一次项的符号决定开口方向。

特别提醒:(1)在求解椭圆、双曲线问题时,首先要判断焦点位置,焦点F,F的位置,是椭圆、双曲线的定位条件,它决定椭圆、双曲线标准方程的类型,而方程中的两个参数,确定椭圆、双曲线的形状和大小,是椭圆、双曲线的定形条件;在求解抛物线问题时,首先要判断开口方向;(2)在椭圆中,最大,,在双曲线中,最大,。

84.圆锥曲线的几何性质:

(1)椭圆(以()为例):①范围:;②准线:两条准线; 离心率:,椭圆,越小,椭圆越圆;越大,椭圆越扁。如若椭圆的离心率,则的值是__(答:3或);

(2)双曲线(以()为例):①范围:或;②当实轴和虚轴的长相等时,称为等轴双曲线,其方程可设为;离心率:,双曲线,等轴双曲线,越小,开口越小,越大,开口越大;③两条渐近线:。如双曲线的渐近线方程是,则离心率等于______(答:或);

(3)抛物线(以为例):①准线: ;②离心率:抛物线。如设,则抛物线的焦点坐标为________(答:);

85、点和椭圆的关系:(1)点在椭圆外;(2)点在椭圆上=1;(3)点在椭圆内

86.直线与圆锥曲线的位置关系:

相交:直线与椭圆相交; 直线与双曲线相交,但直线与双曲线相交不一定有,当直线与双曲线的渐近线平行时,直线与双曲线相交且只有一个交点,故是直线与双曲线相交的充分条件,但不是必要条件;直线与抛物线相交,但直线与抛物线相交不一定有,当直线与抛物线的对称轴平行时,直线与抛物线相交且只有一个交点,故也仅是直线与抛物线相交的充分条件,但不是必要条件。如若直线y=kx+2与双曲线x2-y2=6的右支有两个不同的交点,则k的取值范围是_______(答:(-,-1));

87、焦半径的计算方法:利用圆锥曲线的第二定义,转化到相应准线的距离,即焦半径,其中表示P到与F所对应的准线的距离。如椭圆内有一点,F为右焦点,在椭圆上有一点M,使 之值最小,则点M的坐标为_______(答:);

88、焦点三角形问题:常利用第一定义和正弦、余弦定理求解。在椭圆中, ,对于双曲线的焦点三角形有:①。如(1)短轴长为,离心率的椭圆的两焦点为、,过作直线交椭圆于A、B两点,则的周长为________(答:6);(2)已知双曲线的离心率为2,F1、F2是左右焦点,P为双曲线上一点,且,.求该双曲线的标准方程(答:);

89、抛物线中与焦点弦有关的一些几何图形的性质:(1)以过焦点的弦为直径的圆和准线相切;(2)设AB为焦点弦, M为准线与x轴的交点,则∠AMF=∠BMF;(3)设AB为焦点弦,A、B在准线上的射影分别为A,B,若P为AB的中点,则PA⊥PB;(4)若AO的延长线交准线于C,则BC平行于x轴,反之,若过B点平行于x轴的直线交准线于C点,则A,O,C三点共线。

90、弦长公式:若直线与圆锥曲线相交于两点A、B,且分别为A、B的横坐标,则=,特别地,焦点弦的弦长的计算,一般不用弦长公式计算,而是将焦点弦转化为两条焦半径之和后,利用第二定义求解。如过抛物线y2=4x的焦点作直线交抛物线于A(x1,y1),B(x2,y2)两点,若x1+x2=6,那么|AB|等于_______(答:8);

91、圆锥曲线的中点弦问题:遇到中点弦问题常用“韦达定理”或“点差法”求解。如(1)如果椭圆弦被点A(4,2)平分,那么这条弦所在的直线方程是 (答:);(2)已知直线y=-x+1与椭圆相交于A、B两点,且线段AB的中点在直线L:x-2y=0上,则此椭圆的离心率为_______(答:);

特别提醒:在求解有关弦长、对称问题时,务必别忘了检验

92.你了解下列结论吗?

(1)双曲线的渐近线方程为;

(2)以为渐近线(即与双曲线共渐近线)的双曲线方程为。如与双曲线有共同的渐近线,且过点的双曲线方程为___(答:)

(3)中心在原点,坐标轴为对称轴的椭圆、双曲线方程可设为;

(4)椭圆、双曲线的通径(过焦点且垂直于对称轴的弦)为,焦准距(焦点到相应准线的距离)为,抛物线的通径为,焦准距为;

(5)通径是所有焦点弦(过焦点的弦)中最短的弦;

(6)若抛物线的焦点弦为AB,,则①;②

(7)若OA、OB是过抛物线顶点O的两条互相垂直的弦,则直线AB恒过定点

93.求轨迹方程的常用方法:

①直接法:直接利用条件建立之间的关系;如已知动点P到定点F(1,0)和直线的距离之和等于4,求P的轨迹方程.(答:或);

②定义法:先根据条件得出动点的轨迹是某种已知曲线,再由曲线的定义直接写出动点的轨迹方程;如由动点P向圆作两条切线PA、PB,切点分别为A、B,∠APB=600,则动点P的轨迹方程为 (答:);

③代入转移法:动点依赖于另一动点的变化而变化,并且又在某已知曲线上,则可先用的代数式表示,再将代入已知曲线得要求的轨迹方程;如动点P是抛物线上任一点,定点为,点M分所成的比为2,则M的轨迹方程为__________(答:);

④参数法:当动点坐标之间的关系不易直接找到,也没有相关动点可用时,可考虑将均用一中间变量表示,得参数方程,再消去参数得普通方程)。如(1)若点在圆上运动,则点的轨迹方程是____(答:);(2)过抛物线的焦点F作直线交抛物线于A、B两点,则弦AB的中点M的轨迹方程是___(答:);

注意:曲线与曲线方程、轨迹与轨迹方程是两个不同的概念,寻求轨迹或轨迹方程时应注意轨迹上特殊点对轨迹的“完备性与纯粹性”的影响.

94、解析几何与向量综合时可能出现的向量内容:

(1) 给出直线的方向向量,等于已知直线斜率为n/m

(2)给出,等于已知是的中点;

(3) 给出以下情形之一:①;②存在实数;③若存在实数,等于已知三点共线.

(4) 给出,等于已知是的定比分点,为定比,即

(5) 给出,等于已知,即是直角,给出,等于已知是钝角, 给出,等于已知是锐角,

(6)给出,等于已知是的平分线/

(7)在平行四边形中,给出,等于已知是菱形;

(8) 在平行四边形中,给出,等于已知是矩形;

(9)在中,给出,等于已知是的外心(三角形外接圆的圆心,三角形的外心是三角形三边垂直平分线的交点);

(10) 在中,给出,等于已知是的重心(三角形的重心是三角形三条中线的交点);

(11)在中,给出,等于已知是的垂心(三角形的垂心是三角形三条高的交点);

(12)在中,给出等于已知通过的内心;

(13)在中,给出等于已知是的内心(三角形内切圆的圆心,三角形的内心是三角形三条角平分线的交点);

(14) 在中,给出,等于已知是中边的中线;

九、直线、平面、简单多面体

95、异面直线所成角:(1)范围:;(2)求法:计算异面直线所成角的关键是平移转化为相交两直线的夹角。如已知异面直线a、b所成的角为50°,P为空间一点,则过P且与a、b所成的角都是30°的直线有且仅有____条(答:2);

96、异面直线的距离的概念:和两条异面直线都垂直相交的直线叫异面直线的公垂线,公垂线有且只有一条。而和两条异面直线都垂直的直线有无数条,因为空间中,垂直不一定相交。

97、两直线平行的判定:(1)平行于同一直线的两直线互相平行;(2)线面平行的性质:如果直线和平面平行,那么经过这条直线的平面和这个平面相交的交线和这条直线平行;(3)面面平行的性质:如果两个平行平面同时与第三个平面相交,那么它们的交线平行;(4)线面垂直的性质:如果两条直线都垂直于同一个平面,那么这两条直线平行。(5)平面图形中常用中位线及平行四边形的判定(一组对边平行且相等)

98、两直线垂直的判定:(1)转化为证线面垂直;(2)三垂线定理及逆定理。(3)平面图形中常用等腰三角形性质,勾股定理,直角三角形斜边的中线等于斜边一半的逆定理

99、直线与平面平行的判定和性质:(1)判定:①判定定理:如果平面内一条直线和这个平面平面平行,那么这条直线和这个平面平行;②面面平行的性质:若两个平面平行,则其中一个平面内的任何直线与另一个平面平行。(2)性质:如果一条直线和一个平面平行,那么经过这条直线的平面和这个平面相交的交线和这条直线平行。在遇到线面平行时,常需作出过已知直线且与已知平面相交的辅助平面,以便运用线面平行的性质。

100、直线和平面垂直的判定和性质:(1)判定:①如果一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直,那么这条直线和这个平面垂直。②两条平行线中有一条直线和一个平面垂直,那么另一条直线也和这个平面垂直。(2)性质:①如果一条直线和一个平面垂直,那么这条直线和这个平面内所有直线都垂直。②如果两条直线都垂直于同一个平面,那么这两条直线平行。

101、三垂线定理及逆定理:(1)定理:在平面内的一条直线,如果它和这个平面的一条斜线的射影垂直,那么它也和这条斜线垂直。(2)逆定理:在平面内的一条直线,如果它和这个平面的一条斜线,那么它也和这条斜线在平面内的射影垂直。其作用是证两直线异面垂直和作二面角的平面角。

102、直线和平面所成的角:(1)范围:;(2)求法:作出直线在平面上的射影;(4)斜线与平面所成的角的特征:斜线与平面中所有直线所成角中最小的角

103、两个平面平行的判定和性质:(1)判定:一个如果平面内有两条相交直线和另一个平面平行,则这两个平面平行。(2)性质:如果两个平行平面同时与第三个平面相交,那么它们的交线平行。

104、二面角:(1)平面角的三要素:①顶点在棱上;②角的两边分别在两个半平面内;③角的两边与棱都垂直。(2)作平面角的主要方法:①定义法:直接在二面角的棱上取一点(特殊点),分别在两个半平面内作棱的垂线,得出平面角,用定义法时,要认真观察图形的特性;②三垂线法:过其中一个面内一点作另一个面的垂线(注意寻找图形中面面垂直关系,利用其性质做线面垂直),用三垂线定理或逆定理作出二面角的平面角;③垂面法:过一点作棱的垂面,则垂面与两个半平面的交线所成的角即为平面角;(3)二面角的范围:;(4)二面角的求法:①转化为求平面角;②面积射影法:利用面积射影公式,其中为平面角的大小。对于一类没有给出棱的二面角,应先延伸两个半平面,使之相交出现棱,然后再选用上述方法(尤其可考虑面积射影法)。③特殊图形时也可先求其平面角的余角或补角。

105、两个平面垂直的判定和性质:(1)判定:①判定定理:如果一个平面经过另一个平面的一条垂线,那么这两个平面互相垂直。②定义法:即证两个相交平面所成的二面角为直二面角;(2)性质:如果两个平面垂直,那么在一个平面内垂直于它们交线的直线垂直于另一个平面。

106、空间距离的求法:(特别强调:有关角和距离的计算,要遵循“一作,二证,三计算”的原则)

(1)异面直线的距离:①直接找公垂线段而求之;②转化为求直线到平面的距离,即过其中一条直线作平面和另一条直线平行。③转化为求平面到平面的距离。

(2)点到直线的距离:一般用三垂线定理作出垂线再求解。

(3)点到平面的距离:①垂面法:借助于面面垂直的性质来作垂线,其中过已知点确定已知面的垂面是关键;②体积法:转化为求三棱锥的高;③等价转移法。

(4)直线与平面的距离:前提是直线与平面平行,利用直线上任意一点到平面的距离都相等,转化为求点到平面的距离。

(5)两平行平面之间的距离:转化为求点到平面的距离。

(6)球面距离(球面上经过两点的大圆在这两点间的一段劣弧的长度):求球面距离的步骤:①计算线段AB的长;②计算球心角∠AOB的弧度数;③用弧长公式计算劣弧AB的长。

107、棱柱:按侧棱是否与底面垂直分类:分为斜棱柱(侧棱不垂直于底面)和直棱柱(侧棱垂直于底面),其中底面为正多边形的直棱柱叫正棱柱。

108、平行六面体:

(1)定义:底面是平行四边形的四棱柱叫做平行六面体;

(2)特殊的平行六面体:{平行六面体}{直平行六面体}{长方体}{正四棱柱}{正方体};

109、棱锥的性质:如果棱锥被平行于底面的平面所截,那么所得的截面与底面相似,截面面积与底面面积的比等于顶点至截面距离与棱锥高的平方比,截得小棱锥的体积与原来棱锥的体积比等于顶点至截面距离与棱锥高的立方比。如若一个锥体被平行于底面的平面所截,若截面面积是底面积的,则锥体被截面截得的一个小棱锥与原棱锥体积之比为_____(答:1∶8)

110、正棱锥:(1)定义:如果一个棱锥的底面是正多边形,且顶点在底面的射影是底面的中心,这样的棱锥叫正棱锥。特别地,侧棱与底面边长相等的正三棱锥叫做正四面体。

111、体积:

(1)棱柱:体积=底面积×高,或体积=直截面面积×侧棱长,特别地,直棱柱的体积=底面积×侧棱长;三棱柱的体积(其中为三棱柱一个侧面的面积,为与此侧面平行的侧棱到此侧面的距离)。如斜三棱柱的底面是边长为的正三角形,侧棱长为,侧棱AA1和AB、AC都成45°的角,则棱柱的侧面积为___,体积为___(答:;)。

(2)棱锥:体积=×底面积×高。如已知棱长为1的正方体容器ABCD—A1B1C1D1中,在A1B、A1B1、B1C1的中点E、F、G处各开有一个小孔,若此容器可以任意放置,则装水较多的容积(小孔面积对容积的影响忽略不计)是_____(答:);

特别提醒:求多面体体积的常用技巧是割补法(割补成易求体积的多面体)和等积变换法(平行换点、换面)和比例(性质转换)法等.如用平面去截三棱锥,与三条侧棱交于三点,若,,则多面体的体积为_____(答:7);

112、正多面体:(1)定义:每个面都是有相同边数的正多边形,每个顶点为端点都有相同棱数的凸多面体,叫做正多面体。(2)正多面体的种类:只有正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体五种。其中正四面体、正八面体和正二十面体的每个面都是正三角形,正六面体的每个面都是正方形,正十二面体的每个面都是正五形边,如下图:

正四面体 正六面体 正八面体 正十二面体 正二十面体

113、球的截面的性质:用一个平面去截球,截面是圆面;球心和截面圆的距离d与球的半径R及截面圆半径r之间的关系是r=。如在半径为10的球面上有三点,如果,则球心到平面的距离为______(答:);

114、球的体积和表面积公式:V=。

115、你熟悉下列结论吗?

⑴三个平面两两相交得到三条交线,如果其中的两条交线交于一点,那么第三条交线也经过这一点;

⑵从一点O出发的三条射线OA、OB、OC,若∠AOB=∠AOC,则点A在平面∠BOC上的射影在∠BOC的平分线上;

⑶AB和平面所成的角是,AC在平面内,AC和AB的射影成,设∠BAC=,则coscos=cos;

⑷如果两个相交平面都与第三个平面垂直,那么它们的交线也垂直于第三个平面;

(5)正四面体的性质:设棱长为,则正四面体的高:;对棱间距离:;相邻两面所成角余弦值:;内切球半径:;外接球半径:;

(6)在三棱锥中:①侧棱长相等(侧棱与底面所成角相等)顶点在底上射影为底面外心;②侧棱两两垂直(两对对棱垂直)顶点在底上射影为底面垂心;③顶点到底面三角形各边的距离相等(侧面与底面所成角相等)且顶点在底面上的射影在底面三角形内顶点在底上射影为底面内心.提醒:③若顶点在底面上的射影在底面三角形外,则顶点在底上射影为底面的旁心。

十、排列、组合和二项式定理

116、排列数、组合数的计算 (1)排列数公式

;。

如满足的= (答:8)

(2)组合数公式

;规定,.

(3)排列数、组合数的性质:①;②;③;④;⑤;⑥.

117.解题原则是:分类相加,分步相乘,有序排列,无序组合.先选后排,正难则反

118.解排列组合问题的几点提醒:

(1)“逐一列举”,画“树状图”能使“逐一列举”变得更加简明、直观。

(2)错信模型:信封信与个信封全部错位的组合数为:

.一般记住f(3)= 2 ;f(4)= 9

(3)分组问题:要注意区分是否均匀,有无组别,平均分成n组问题别忘除以n!。

(4)至多至少问题要注意分清所需元素具体数目或者用间接法(切忌盲目保底以免重复)

(5)相同元素分组一般用隔板法。如10个相同的球各分给3个人,每人至少一个,有多少种分发?每人至少两个呢?(答:36;15);

119.二项式定理:,其中组合数叫做第r+1项的二项式系数;展开式共有n+1项,其中第r+l项称为二项展开式的通项,二项展开式通项的主要用途是求指定的项.特别提醒:(1)项的系数与二项式系数是不同的两个概念。(2)审题时要注意区分所求的是项还是第几项?求的是系数还是二项式系数?如(1)的展开式中常数项是____(答:14);(2)的展开式中的的系数为______ (答:330).

120、二项式系数的性质:

(1)对称性:与首末两端“等距离”的两个二项式系数相等,即;

(2)增减性与最大值:二项式系数C的值先增后减,且在中间取得最大值。当n为偶数时,中间一项的二项式系数取得最大值。当n为奇数时,中间两项的二项式系数相等并同时取最大值。如(1)在二项式的展开式中,系数最小的项的系数为______(答:-426);(2)在的展开式中,第十项是二项式系数最大的项,则=____(答:17,18或19)。

(3)二项式系数的和:;。

121、赋值法:应用“赋值法”可求得二项展开式中各项系数和为、“奇数 (偶次)项”系数和为,以及“偶数 (奇次)项”系数和为。如(1)已知,则等于_____(答:);

122、系数最大项的求法:设第项的系数最大,由不等式组确定。

123、二项式定理的应用:二项式定理的主要应用有近似计算、证明整除性问题或求余数。如 (0.998)5精确到0.001近似值为________(答:0.990);

十一、概率、随机变量、统计

124、互斥事件:(A、B互斥,即事件A、B不可能同时发生)。计算公式:P(A+B)=P(A)+P(B)。

125、对立事件:(A、B对立,即事件A、B不可能同时发生,但A、B中必然有一个发生)。计算公式是:P(A)+ P(B)=1;P()=1-P(A);

126、独立事件:(事件A、B的发生相互独立,互不影响)P(A B)=P(A) P(B) 。

127、独立事件重复试验:事件A在n次独立重复试验中恰好发生了次的概率,其中为在一次独立重复试验中事件A发生的概率。

提醒:(1)探求一个事件发生的概率,关键是分清事件的性质。把所求的事件:转化为等可能事件的概率(常常采用排列组合的知识);转化为若干个互斥事件中有一个发生的概率;利用对立事件的概率转化;转化为相互独立事件同时发生的概率;看作某一事件在n次实验中恰有k次发生的概率,但要注意公式的使用条件。

(2)事件互斥是事件独立的必要非充分条件,反之,事件对立是事件互斥的充分非必要条件;

(3)概率问题的解题规范:解概率应用题要步骤:首先是记事件,其次是对事件做必要的分析,指出事件的概率类型,包括“等可能性事件”、“互斥事件”、“相互独立事件”、“独立重复试验”、“对立事件”等;然后是列式子、计算,最后别忘了作“答”。

128、离散型随机变量ξ取每一个值xi(i=1,2,…)的概率为,则P1+P2+…=1; …… 为ξ的数学期望;;

129、求离散型随机变量ξ的期望的基本步骤:①理解ξ的意义,写出ξ可能取的全部值;②求ξ取各个值的概率,写出分布列;③根据分布列,由期望的定义求出Eξ

130、如果在一次试验中某事件发生的概率是P,那么在n次独立重复试验中这个事件恰好发生k次的概率是,(k=0,1,2,…,n,).称这样的随机变量ξ服从二项分布,记作ξ~B(n,p),其中n,p为参数;若ξ~B(n,p),则np.

131、随机抽样需借助于随机数表(先对总体逐一编号),分层抽样的关键是“按比例”:总体中各层的比例等于样本中各层的比例。在所有的抽样中,每一个个体被抽到的概率相等。

132、直方图的高=,直方图中小矩形框的面积是频率;频率×样本个数=频数。

133、方差的计算公式和性质,样本的方差和标准差是反映其“稳定性”的量。对于离散型随机变量ξ, =++…++…称为随机变量ξ的方差,式中的是随机变量ξ的期望.的算术平方根叫做随机变量ξ的标准差,记作

134、标准正态总体,表示总体取值小于的概率, 即,();当时,;而当时,=0.5;计算正态总体的概率应结合正态曲线(面积)进行

135、对于,取值小于x的概率:.

.

十二、数学归纳法、极限

136、数学归纳法步骤:论证的第一步是证明命题在n=1(或n)时成立,这是递推的基础;第二步是假设在n=k时命题成立,再证明n=k+1时命题也成立,这是递推的依据。实际上它使命题的正确性突破了有限,达到无限。证明时,关键是k+1步的推证,要有目标意识,要注意表达式变化。如(1)用数学归纳法证明(n+1)(n+2)…(n+n)=2·1·2…(2n-1) (n∈N),从“k到k+1”,左端需乘的代数式为_____ 2(2k+1) (2). 用数学归纳法证明3+5 (n∈N)能被14整除,当n=k+1时对于式子3+5应变形为_____________81*3+25*5

137、特殊数列的极限

(1).(2).

(3)(无穷等比数列 ()的和).

138、(1)函数f(x)在点处连续必须满足三个条件:

①函数f(x)在点处有意义;②存在;③.

(2)如果函数f(x)在点处可导,那么f(x)在点处连续;连续却不一定可导.如y=|x|

139、最值定理: f(x)是闭区间[a,b]上的连续函数,那么f(x)在闭区间[a,b]上有最大值和最小值.

十三.导 数

140、导数的概念: ,(上下增量形式要一致)

141、导数的几何意义:函数在点处的导数的几何意义,就是曲线在点处的切线的斜率,即曲线在点处的切线的斜率是,相应地切线的方程是。特别提醒:(1)在求曲线的切线方程时,要注意区分所求切线是曲线上某点处的切线,还是过某点的切线:曲线上某点处的切线只有一条,而过某点的切线不一定只有一条,即使此点在曲线上也不一定只有一条;(2)在求过某一点的切线方程时,要首先判断此点是在曲线上,还是不在曲线上,只有当此点在曲线上时,此点处的切线的斜率才是。点不在曲线上则必须先设定切点。如(1)P在曲线上移动,在点P处的切线的倾斜角为α,则α的取值范围是______(答:);(2)直线是曲线的一条切线,则实数的值为_______(答:-3或1);

142、导数的运算:(1),,:;

(2)由与=得到复合函数,则=.

(3)

143、导数与函数的单调性:

①若,则为增函数;若,则为减函数;

②若函数在区间()上单调递增,则,反之等号不成立;若函数在区间()上单调递减,则,反之等号不成立。如设函数在上单调函数,则实数的取值范围______(答:);

③利用导数求函数单调区间的步骤:(1)求;(2)求方程的根,设根为;(3)将给定区间分成n+1个子区间,判断的符号,由此确定每一区间的单调性。

144、求函数在某个区间上的极值的步骤:(i)求导数;(ii)求方程的根;(iii)检查在方程的根的左右的符号:“左正右负”在处取极大值;“左负右正”在处取极小值。特别提醒:(1)是极值点的充要条件是点两侧导数异号,而不仅是=0,=0是为极值点的必要而不充分条件。(2)给出函数极大(小)值的条件,一定要既考虑,又要考虑在处的函数值,否则条件没有用完! 如函数处有极小值10,则a+b的值为____(答:-7);

145、求函数在[]上的最值的步骤:(1)求导数(2)求导数方程=0的根(3)检查在根的左右值的符号,列表求得极值;最后将极值与区间端点的函数值比较以确定最值。如函数在[0,3]上的最大值、最小值分别是___(答:5;);

十四 复数

146.概念

⑴z=a+bi∈Rb=0 (a,b∈R)z= z2≥0;

⑵z=a+bi是虚数b≠0(a,b∈R);

⑶z=a+bi是纯虚数a=0且b≠0(a,b∈R)z+=0(z≠0)z2<0;

147.复数的代数形式及其运算:设z1= a + bi , z2 = c + di (a,b,c,d∈R),则:

(1) z 1± z2 = (a + b) ± (c + d)i;

⑵ z1.z2 = (a+bi)·(c+di)=(ac-bd)+ (ad+bc)i;

⑶z1÷z2 = (z2≠0) ;

148、复数的模 ==

149、共轭复数: 与互为共轭复数

150.几个重要的结论:

;

⑶;⑷

⑸性质:T=4;;

(6) 以3为周期,且;=0;

(7)。

祝同学们高考成功!

同课章节目录