2021—2022学年部编版语文八年级下册第一单元各课课时作业 (含答案)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年部编版语文八年级下册第一单元各课课时作业 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 140.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-26 11:25:30 | ||

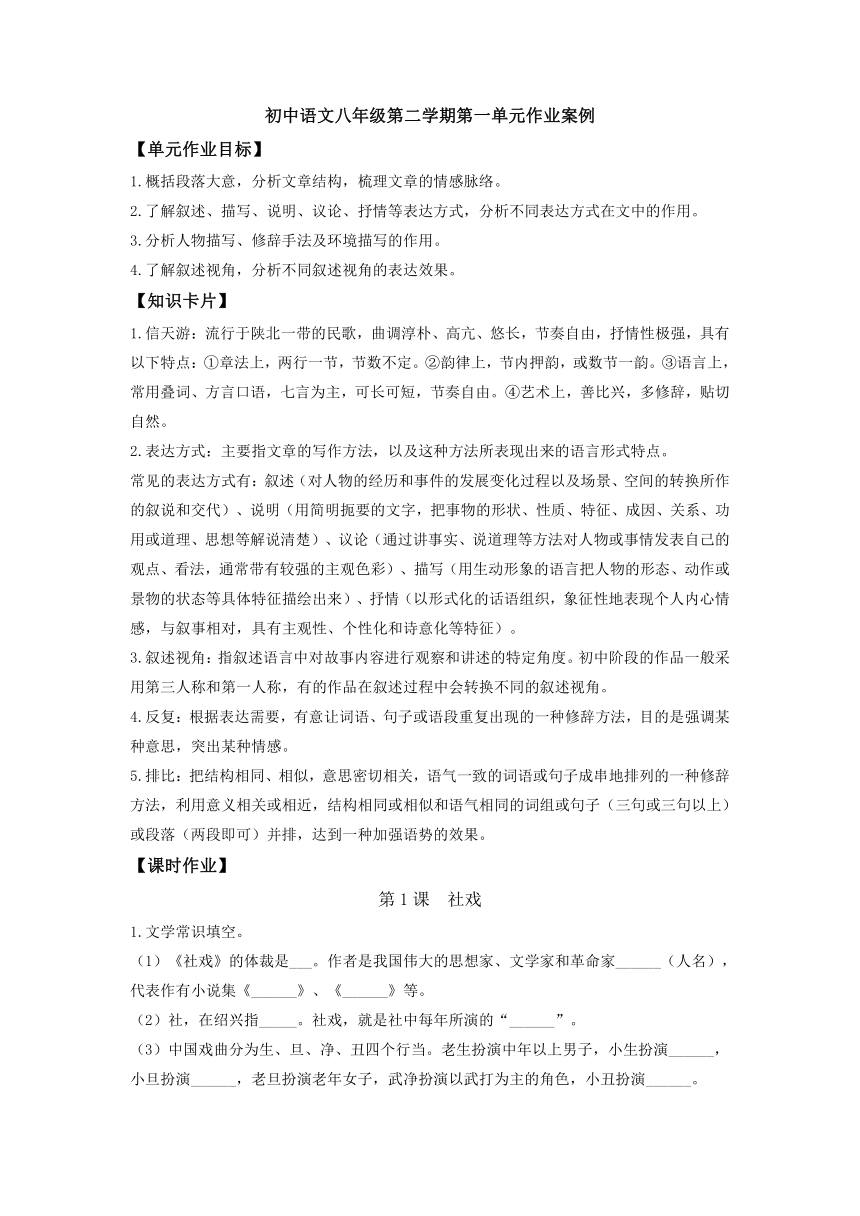

图片预览

文档简介

初中语文八年级第二学期第一单元作业案例

【单元作业目标】

1.概括段落大意,分析文章结构,梳理文章的情感脉络。

2.了解叙述、描写、说明、议论、抒情等表达方式,分析不同表达方式在文中的作用。

3.分析人物描写、修辞手法及环境描写的作用。

4.了解叙述视角,分析不同叙述视角的表达效果。

【知识卡片】

1.信天游:流行于陕北一带的民歌,曲调淳朴、高亢、悠长,节奏自由,抒情性极强,具有以下特点:①章法上,两行一节,节数不定。②韵律上,节内押韵,或数节一韵。③语言上,常用叠词、方言口语,七言为主,可长可短,节奏自由。④艺术上,善比兴,多修辞,贴切自然。

2.表达方式:主要指文章的写作方法,以及这种方法所表现出来的语言形式特点。

常见的表达方式有:叙述(对人物的经历和事件的发展变化过程以及场景、空间的转换所作的叙说和交代)、说明(用简明扼要的文字,把事物的形状、性质、特征、成因、关系、功用或道理、思想等解说清楚)、议论(通过讲事实、说道理等方法对人物或事情发表自己的观点、看法,通常带有较强的主观色彩)、描写(用生动形象的语言把人物的形态、动作或景物的状态等具体特征描绘出来)、抒情(以形式化的话语组织,象征性地表现个人内心情感,与叙事相对,具有主观性、个性化和诗意化等特征)。

3.叙述视角:指叙述语言中对故事内容进行观察和讲述的特定角度。初中阶段的作品一般采用第三人称和第一人称,有的作品在叙述过程中会转换不同的叙述视角。

4.反复:根据表达需要,有意让词语、句子或语段重复出现的一种修辞方法,目的是强调某种意思,突出某种情感。

5.排比:把结构相同、相似,意思密切相关,语气一致的词语或句子成串地排列的一种修辞方法,利用意义相关或相近,结构相同或相似和语气相同的词组或句子(三句或三句以上)或段落(两段即可)并排,达到一种加强语势的效果。

【课时作业】

第1课 社戏

1.文学常识填空。

(1)《社戏》的体裁是___。作者是我国伟大的思想家、文学家和革命家______(人名),代表作有小说集《______》、《______》等。

(2)社,在绍兴指_____。社戏,就是社中每年所演的“______”。

(3)中国戏曲分为生、旦、净、丑四个行当。老生扮演中年以上男子,小生扮演______,小旦扮演______,老旦扮演老年女子,武净扮演以武打为主的角色,小丑扮演______。

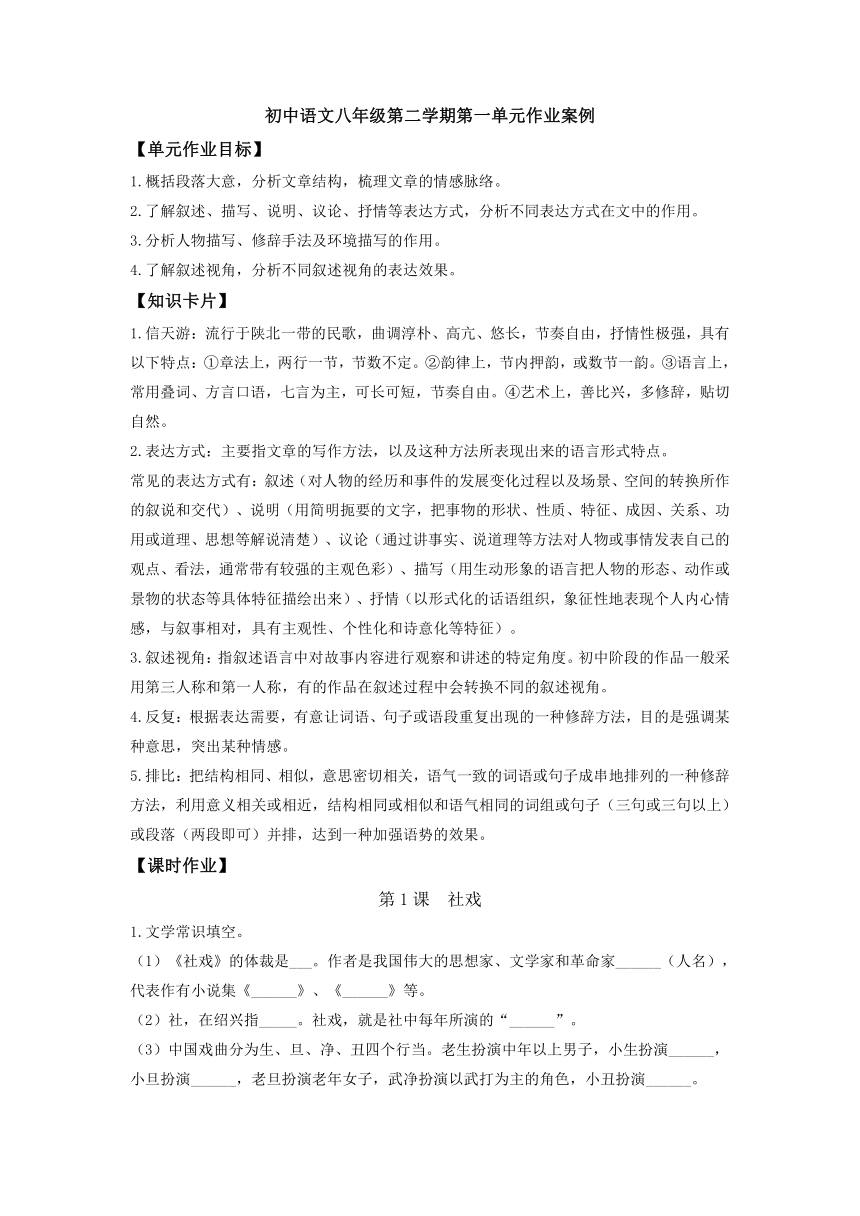

2.通读全文,根据“戏前”“戏中”“戏后”梳理小说内容,仿照示例,完成图表。

3.阅读第1段,回答问题。

(1)课文第1段讲述了外祖母的家乡平桥村的概况,主要运用了_____和_____的表达方式,但其中有一句议论性句子:“_________________________________________”。

(2)结合全文,分析这句议论性句子的作用。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.社戏看得“我”昏昏欲睡,豆也很普通,可结尾作者却说是“好豆”和“好戏”,主要原因在于戏外的快乐体验和平桥村民淳朴的品性。

(1)阅读文章第23段,以“我听到______,我看到______,我感到_______”的句式,梳理“我”在返程时的“快乐”体验。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)比较原句和改句,分析阿发的形象。

原句:阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢,”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”

改句:阿发一面跳,一面说道,“偷我们的罢!”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)请从文中再选择一位你喜欢的人物,结合具体语句,品析人物形象。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.小说标题是《社戏》,但开头和结尾却写了不少与“戏”无关的内容,这些内容是否可以删除?说说你的看法。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.理清叙事视角有助于更好地读懂故事。《阿长与<山海经>》和《社戏》在叙述视角的选用上都极为巧妙,请根据要求回答问题。

(1)分析两篇文章的叙述视角,说说有何异同?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(2)结合《社戏》,评价作者采用这样的叙述视角的作用。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第2课 回延安

1.给加点字注音,或根据注音写出相应的字。

(1)白羊肚( ) (2)糜子( ) (3)油馍( )

(4)一zhǎn( )灯 (5)yáo( )洞 (6)眼kuàng( )

2.下列诗句中属于抒情的一句是( )

A.手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。

B.革命的道路千万里,天南海北想着你……

C.“保卫延安你们费了心,白头发添了几根根。”

D.一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹;

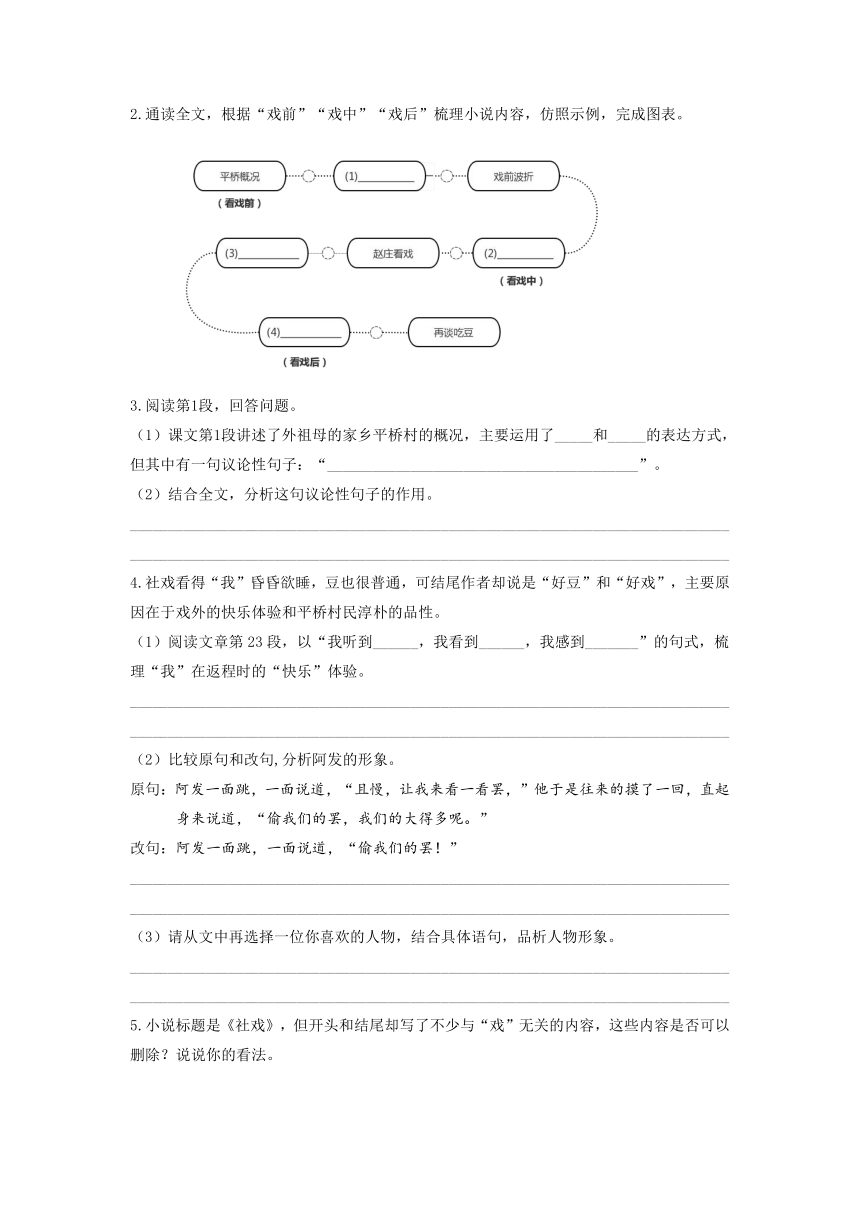

3.梳理文章内容,填写下图。

4.诗歌采用信天游的形式,具有浓郁的陕北风情。请根据要求完成练习。

(1)叠词是陕北民歌中比较常见的语言形式,请找出一处并分析其表达效果。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)诗歌的陕北地域特色还表现在哪些方面?请结合具体语句进行分析。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

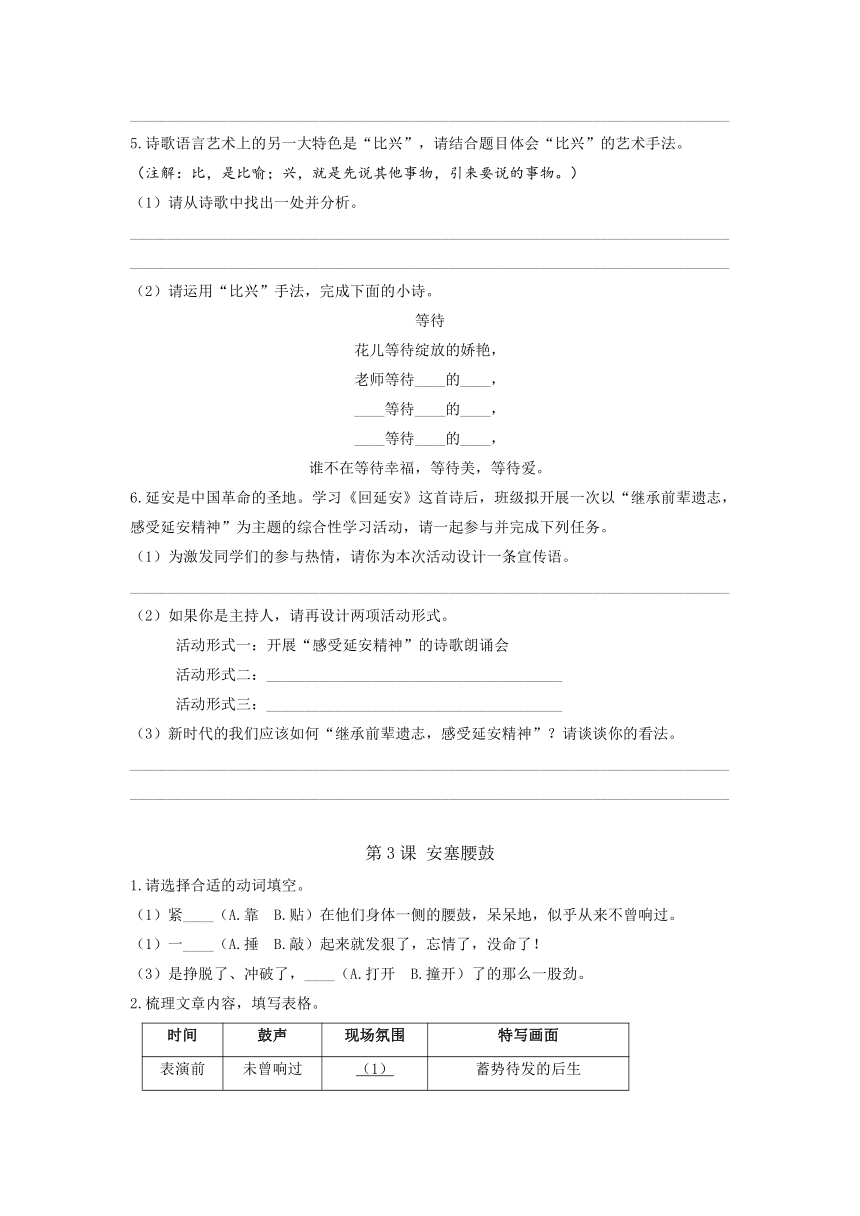

5.诗歌语言艺术上的另一大特色是“比兴”,请结合题目体会“比兴”的艺术手法。

(注解:比,是比喻;兴,就是先说其他事物,引来要说的事物。)

(1)请从诗歌中找出一处并分析。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)请运用“比兴”手法,完成下面的小诗。

等待

花儿等待绽放的娇艳,

老师等待____的____,

____等待____的____,

____等待____的____,

谁不在等待幸福,等待美,等待爱。

6.延安是中国革命的圣地。学习《回延安》这首诗后,班级拟开展一次以“继承前辈遗志,感受延安精神”为主题的综合性学习活动,请一起参与并完成下列任务。

(1)为激发同学们的参与热情,请你为本次活动设计一条宣传语。

_______________________________________________________________________________

(2)如果你是主持人,请再设计两项活动形式。

活动形式一:开展“感受延安精神”的诗歌朗诵会

活动形式二:_______________________________________

活动形式三:_______________________________________

(3)新时代的我们应该如何“继承前辈遗志,感受延安精神”?请谈谈你的看法。

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

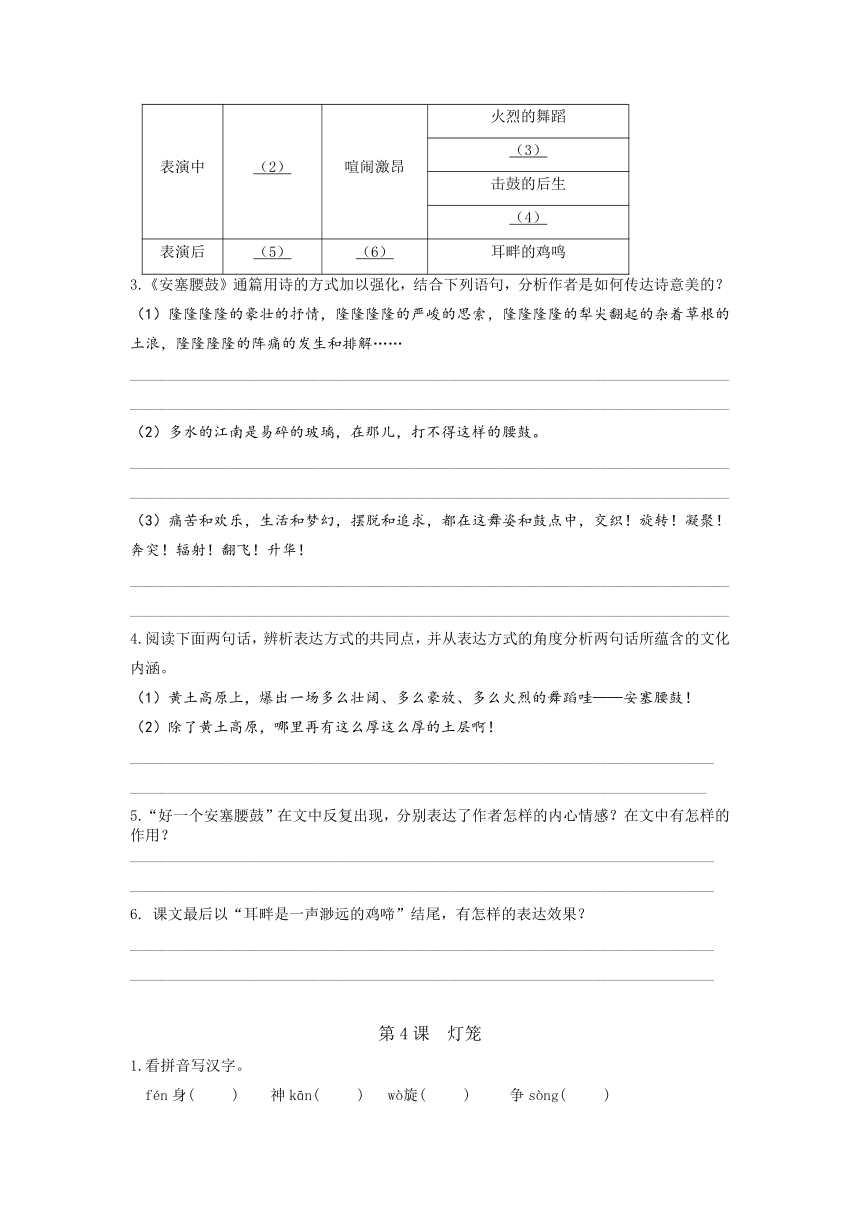

第3课 安塞腰鼓

1.请选择合适的动词填空。

(1)紧____(A.靠 B.贴)在他们身体一侧的腰鼓,呆呆地,似乎从来不曾响过。

(1)一____(A.捶 B.敲)起来就发狠了,忘情了,没命了!

(3)是挣脱了、冲破了,____(A.打开 B.撞开)了的那么一股劲。

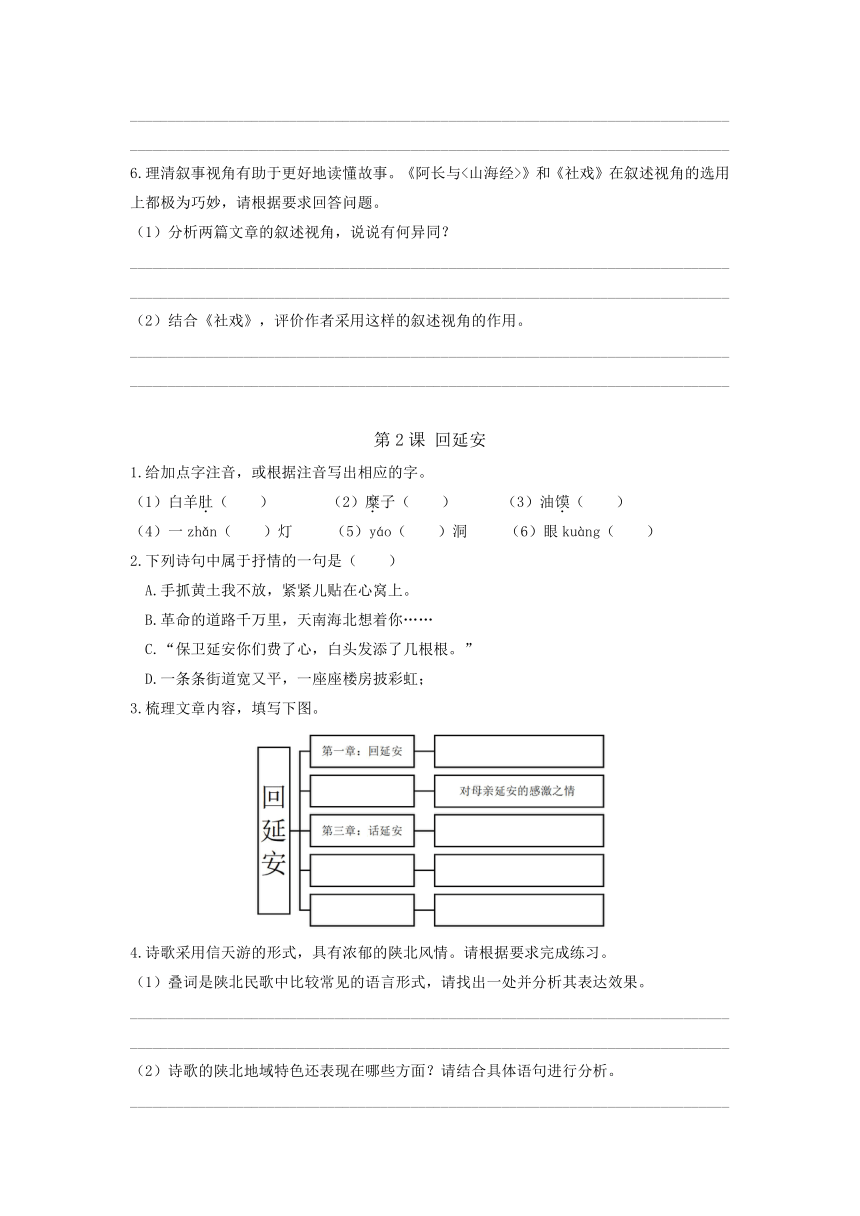

2.梳理文章内容,填写表格。

时间 鼓声 现场氛围 特写画面

表演前 未曾响过 (1) 蓄势待发的后生

表演中 (2) 喧闹激昂 火烈的舞蹈

(3)

击鼓的后生

(4)

表演后 (5) (6) 耳畔的鸡鸣

3.《安塞腰鼓》通篇用诗的方式加以强化,结合下列语句,分析作者是如何传达诗意美的?

(1)隆隆隆隆的豪壮的抒情,隆隆隆隆的严峻的思索,隆隆隆隆的犁尖翻起的杂着草根的土浪,隆隆隆隆的阵痛的发生和排解……

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(2)多水的江南是易碎的玻璃,在那儿,打不得这样的腰鼓。

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(3)痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在这舞姿和鼓点中,交织!旋转!凝聚!奔突!辐射!翻飞!升华!

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4.阅读下面两句话,辨析表达方式的共同点,并从表达方式的角度分析两句话所蕴含的文化内涵。

(1)黄土高原上,爆出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓!

(2)除了黄土高原,哪里再有这么厚这么厚的土层啊!

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5.“好一个安塞腰鼓”在文中反复出现,分别表达了作者怎样的内心情感?在文中有怎样的作用?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

课文最后以“耳畔是一声渺远的鸡啼”结尾,有怎样的表达效果?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

第4课 灯笼

1.看拼音写汉字。

fén身( ) 神kān( ) wò旋( ) 争sòng( )

怅 wǎng( ) 静mù ( ) qiāng然( ) péi公( )

2.阅读课文第3-11段,圈画文中与灯笼相关的语句并根据提示完成练习。

(1)根据示例,完成表格。

段落 重点写到的灯笼

第3段 接祖父回家路上所提的灯笼,庭院里为晚归的我们而亮着的灯笼

第4-5段 ①

第6段 ②

第7段 唐明皇建于东宫的灯笼;元宵节几处山城小县的龙灯、跑马灯

第8段 ③

第9段 ④

第10段 与汉献帝做伴的灯笼

第11段 将领们军营中的灯笼

(2)第6段中的灯笼与第3段、4-5段中的灯笼有何异同?

3.有人评价吴伯箫的语言“典雅而蕴藉,简净而不芜杂”,你是否赞同?请结合下列句子进行阐释。

①坡野里想起跳跳的磷火,村边社戏台下想起闹嚷嚷的观众,花生篮,冰糖葫芦;台上的小丑,花脸,《司马懿探山》。

②假定是暖融融的春宵,西宫南内有人在趁了灯光调绿嘴鹦鹉,也有人在秋千索下缓步寻一脉幽悄,意味应是深长的。

4.本文多种表达方式交错进行,下列四句表达方式不同的一项是( )

A.放在暗屋子里就哭的宝儿,点亮了灯哭声就止住了。

B.真的,灯笼的缘结得太多了,记忆的网里挤着得就都是。

C.那种熙熙然庭院的静穆,是一辈子思慕着的。

D.你听,正萧萧班马鸣也,我愿就是那灯笼下的马前卒。

5.阅读课文第8段,圈画表示时间的词语,并分析不同时间对灯笼的描述,说说你读出了作者怎样的情感?

第8段:想起来,族姊远嫁,大送大迎,曾听过彻夜的鼓吹,看满街的灯火;轿前轿后虽不像《宋史·仪卫志》载,准有打灯笼子亲事官八十人,但辉煌景象已够华贵了。那时姊家仿佛还是什么京官,于今是破落户了。进士第的官衔灯该还有吧,垂珠联珑的朱门却早已褪色了。

6.阅读课文第10-12段,完成下列题目。

(1)第10、11段中提到了很多历史人物,如汉献帝、辛弃疾、霍去病、裴度、蒙恬等,结合写作背景,说说作者想借此表达怎样的情感?

结合加点字,说说你对最后一段话的理解。

唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!

写作——学习仿写

在这个单元的学习中,我们感受到了浓郁的“民俗文化”特色。水乡青浦有很多古镇,历史悠久,民风淳朴,文化积淀深厚,请走进这些江南古镇,探寻家乡的民风民俗并完成相关写作任务。

1.《安塞腰鼓》一文运用排比、反复、比喻等多种修辞手法写陕北高原,写高原腰鼓,写打腰鼓的人,请学习并仿照这样的写法,描写青浦古镇里的一个民俗场景,字数在250字左右。

提示:

(1)重读《安塞腰鼓》,分析作者是如何使用这些修辞手法的。

(2)选择青浦一个古镇,结合综合学习活动“身边的文化遗产”(八年级第一学期第六单元),查阅相关资料,实地调查,了解当地的民俗。

2.本单元的课文都综合运用了多种表达方式。请学习这样的写法,扩写上题片段。

提示:

(1)调动记忆,增加印象深刻的事件,呈现精彩细节。

(2)重读《灯笼》,仿照其写作方法,凝聚情思,注意表现情感、态度的变化过程。

3.不同的地域和民族特点,浇灌出千姿百态、各具特色的民俗之花。青浦作为典型的江南水乡,也有其多彩的地域文化。请查阅资料并结合自身经历,以“游青浦古镇,品江南韵味”为话题,写一篇不少于600字的作文,题目自拟。

提示:

(1)安排好文章的结构和线索,可仿照《社戏》尝试设计一波三折的结构。

(2)综合运用多种表达方式,润色语言,让文章更有表现力。

【参考答案】

第1课 社戏

1.(1)小说 鲁迅 《呐喊》 《彷徨》

(2)一种居住区域 年规戏 (3)年轻男子 年轻女子 滑稽人物

2.(1)伙伴游玩 (2)夏夜行船(月夜行船)(3)偷豆吃豆(停船吃豆)(4)午夜归航

3.(1)记叙 描写 “但在我是乐土:因为我在这里不但可以得到优待,又可以免念‘秩秩斯干幽幽南山’了”

(2)这句充满感情的议论性语句,奠定全文的感情基调。既隐含对自己在城里读书生活的厌倦,又表达“我”对平桥村的热爱与怀念,同时引出下文对“乐土”的具体描写。

4.(1)示例:“我”听到小伙伴们嬉笑着,议论着戏子,感到热闹欢快,我还听到船头响亮的激水声;“我”看到浪花飞溅、航船载着“我们”飞速返航,甚至连老渔父都夸赞“我们”的划船技艺高超;“我”感到十分自豪、畅快,看戏的失望心情很快烟消云散了。

(2)原句多了“且慢,让我来看一看罢”,以及动作“往来的摸了一回”,因为夜色已深,并不能看真切,“且慢”正是为了比较哪一家的豆好、豆大,确认了自家的豆大,于是毫不犹豫地让小伙伴们偷自家的豆。此处语言和动作描写表现阿发想用更好的豆招待小伙伴们,不仅大方无私,更真诚淳朴。

(3)答案示例①:双喜 当“我”因看不成社戏而情绪低落时,双喜“大悟似的”计上心来,解决“大船”的问题;当看到外祖母和母亲有些担忧,“看出底细”的双喜一一细数原因打包票,表现出双喜善解人意、考虑周全。

答案示例②:六一公公 孩子们偷他的豆,他只是轻加责备;听说摘豆是为了请客,马上说“应该的”;还亲自送罗汉豆给“我”的母亲和“我”吃,可见,六一公公淳朴厚道,热情好客。

5.不可以。开头简要介绍了平桥村的概况和村民们对作者热情、平等的态度,为下文小伙伴们带“我”看社戏、偷豆吃豆做铺垫。结尾六一公公送豆,表明淳朴的品性、温暖的人情是存在于平桥村人们的骨子里的,是弥漫在乡村的每一个角落里的,这才是这方水土“豆好”“戏好”的底蕴,更好地点明了文章中心。

6.(1)相同:同时使用两种视角,即儿童视角和成人视角相结合。

不同:前者先是儿童视角,以儿童懵懂不解的视角来看待阿长;后是成人视角,即回到成人成熟理性的视角来看待阿长。还有两者之间的巧妙转换,如在叙述“阿长”的行径时,偶尔以成人视角来进行调侃。而后者《社戏》前文是儿童视角,只有最后一段是成人视角。

(2)叙述视角是根据写作目的的确定,对故事内容进行观察和讲述的特定角度,与作者写作意图密切相关。《社戏》以儿童的视角呈现出平桥村淳朴、和睦的民俗画卷,结尾处转换为成人视角,流露出对这片乐土的怀念、留恋之情,也隐含着对现实生活的失望。

第2课 回延安

1.(1)dǔ (2)méi (3)mó (4)盏 (5)窑 (6)眶

2. B

3.(意对即可)

4.(1)示例:“树根根”“羊羔羔”等叠词带有陕北方言色彩,为平民百姓所喜闻乐见;在更好地传情达意的同时还增强了诗歌的音韵美。

(2)可从陕北的自然景观、农村生活场景等方面分析。如,“杜甫川唱来柳林铺笑”“白羊肚手巾红腰带”“东山的糜子西山的谷”“米酒油馍木炭火”“白生生的窗纸红窗花”等,都是打上延安烙印的景象,有地域特色和生活气息。

5.(1)答案示例:“树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。”兴中兼比,以“树梢”“树枝”“树根根”的一体关系,引起并喻写出自己和延安山水、延安人民密不可分的关系。

(2)答案示例:老师等待桃李的芬芳/农民等待田野的丰收/医生等待病人的康复

6.(1)答案示例:追思革命前辈奋斗历史,感悟延安精神的伟大力量。

(2)答案示例:请革命老前辈做一次以“革命传统”为主题的报告;举办一次以“歌颂延安精神”为主题的征文比赛。

(3)答案示例:延安时期中国共产党人面临的困难很多,不仅要面对艰难的形势、困难的生活,同时还要在党的事业与家庭、亲人甚至生命之间进行抉择。正是因为中国共产党人怀揣着实现国家和民族伟大复兴的崇高理想,所以才能坚定信念、前赴后继,不计个人得失,在困难的环境下,依然义无反顾,投身于国家和民族的解放事业中。新时代,我们青少年应该体会到现在的幸福生活来之不易,更应该在学业上奋发图强,勇创佳绩!

第3课 安塞腰鼓

1.(1)B (2)A (3)B

2.(1)安静 (2)震天响地 (3)激越的鼓声

(4)奇丽的舞姿 (5)戛然而止 (6)寂静

3.(1)本句运用了反复的修辞手法,借助拟声词的反复运用,强烈表达了安塞腰鼓震撼的声响,给人带来的内心的碰撞与思想的激发。

(2)运用了对比、比喻的修辞手法,将多水的江南与承受惊心动魄打击的黄土高原进行对比,衬出安塞腰鼓的故乡——黄土高原的苍凉厚重。

(3)排比句中嵌入了反复和短句,加快了语言节奏,有力地抒发了气吞山河的鼓声深入到了观众的思绪、生活与理想追求的精神层面,表现出安塞腰鼓所蕴含的蓬勃向上,铿锵激昂的华夏精神对人的影响之深。

4.这两句话都是议论中有抒情,抒情中有议论,揭示了黄土高原所养育的高原后生的精神、胸襟、激情,突出了西北高原的粗犷、阳刚之美,高度赞美高原人民蓬勃向上、积极进取的精神气质。这里面既蕴含着对陕北高原土地和土地上生命的赞美,又表现为对我们这个从沉睡中觉醒,迈着雄健的步伐,不断走向繁荣的伟大祖国的礼赞。

5.第一处表达的是对壮阔、豪放、火烈的舞蹈场面的惊异;第二处表达的是作者对表演的关注由外而内,开始思考其中蕴含的情感,并产生了一定的共鸣。第三处表达的是作者感受到鼓声中生命的活跃与强盛,热情赞美黄土高原及其孕育的生命。第四处,作者的认识、理解和思想感情达到顶峰,这四句话反复出现,相互呼应,反映了作者对于安塞腰鼓意蕴的理解在不断推进,也构成了内容上的层层推进,情感上的不断升华。

6.腰鼓在气势磅礴中戛然而止,当鼓声停止后,人们仍然沉浸在激情中,这时以“鸡啼”反衬寂静。联系全文看,形成由静到响,再由响到静的结构回环,使得文气起伏跌宕。同时“鸡啼”是天亮的标志,是新生活的开始、新希望的象征。

第4课 灯笼

1.焚 龛 斡 讼 惘 穆 锵 裴

2.(1)①上灯学时母亲为“我”预备的小纱灯

②乡俗还愿时村头高挂的红灯

③族姊远嫁时满街的灯火、《宋史》记载亲事官所打的灯笼

④用朱红描宋体字的纱灯

(2)三件往事中的灯笼都是童年时“我”在故乡亲眼所见,画面充满温暖。区别是第3段、4-5段中的灯笼都是与“我”直接相关的,灯笼上凝结的是家人温情;而第6段中的灯笼是一种乡俗,凝结的是人们淳朴的乡情。

3.赞同。句①简洁,用短句写乡村艺术表演时一连串的回忆。既显出语言的简净,又表明抒情的节制、含蓄。句②书面语化,通过想象在宫灯陪伴下人物的活动,写出了作者对灯笼深长意味的探索,语言运用非常娴熟,非常文雅,有韵味,有意境。

4.A(A是叙述,其它都是议论)

5.表示时间的词:“宋”“那时”“于今”。

宋史是“轿前轿后有打灯笼子亲事官八十人”;“族姊远嫁”那时是“虽不像”“但也算”“辉煌”而“华贵”。于今则是“进士第的官衔灯该还有吧”。“该还有吧”,表明一种不确定,可能还有,也可能已经没有了。可以读出从家、国两个层面而言,曾经的繁盛美好都已不复存在。面对家国繁盛的不在,作者心中有一种每况愈下的哀落感,内心涌动的是一丝哀伤、苦涩。

6.(1)汉献帝的结局是国破家亡,抑郁而终;辛弃疾、霍去病等将领虽然时代不同,但都是在外敌入侵之际,英勇奋战,保家卫国的将领;作者写这篇文章恰逢”九·一八”事变之后,国家遭难之时,把这些内容联系在一起 ,可以感受到作者想要表达的是在国家危难之际,立志要做忠诚良将,英勇报国。

(2)“灯笼又不够了”,是说帝国主义的铁蹄蹂躏我们的国土,国家到了最危难的时候,光靠几盏小小的灯笼、几个志士是不够的,结合前两段,作者想要表达的是希望能有更多人关注到国家的命运,像自己一样立下壮志。从“灯笼”到“烈火”,象征着投身抗战、为国献身的人越来越多,队伍越来越庞大,“星星之火必将燎原”。

写作——学习仿写

答案略

【单元作业目标】

1.概括段落大意,分析文章结构,梳理文章的情感脉络。

2.了解叙述、描写、说明、议论、抒情等表达方式,分析不同表达方式在文中的作用。

3.分析人物描写、修辞手法及环境描写的作用。

4.了解叙述视角,分析不同叙述视角的表达效果。

【知识卡片】

1.信天游:流行于陕北一带的民歌,曲调淳朴、高亢、悠长,节奏自由,抒情性极强,具有以下特点:①章法上,两行一节,节数不定。②韵律上,节内押韵,或数节一韵。③语言上,常用叠词、方言口语,七言为主,可长可短,节奏自由。④艺术上,善比兴,多修辞,贴切自然。

2.表达方式:主要指文章的写作方法,以及这种方法所表现出来的语言形式特点。

常见的表达方式有:叙述(对人物的经历和事件的发展变化过程以及场景、空间的转换所作的叙说和交代)、说明(用简明扼要的文字,把事物的形状、性质、特征、成因、关系、功用或道理、思想等解说清楚)、议论(通过讲事实、说道理等方法对人物或事情发表自己的观点、看法,通常带有较强的主观色彩)、描写(用生动形象的语言把人物的形态、动作或景物的状态等具体特征描绘出来)、抒情(以形式化的话语组织,象征性地表现个人内心情感,与叙事相对,具有主观性、个性化和诗意化等特征)。

3.叙述视角:指叙述语言中对故事内容进行观察和讲述的特定角度。初中阶段的作品一般采用第三人称和第一人称,有的作品在叙述过程中会转换不同的叙述视角。

4.反复:根据表达需要,有意让词语、句子或语段重复出现的一种修辞方法,目的是强调某种意思,突出某种情感。

5.排比:把结构相同、相似,意思密切相关,语气一致的词语或句子成串地排列的一种修辞方法,利用意义相关或相近,结构相同或相似和语气相同的词组或句子(三句或三句以上)或段落(两段即可)并排,达到一种加强语势的效果。

【课时作业】

第1课 社戏

1.文学常识填空。

(1)《社戏》的体裁是___。作者是我国伟大的思想家、文学家和革命家______(人名),代表作有小说集《______》、《______》等。

(2)社,在绍兴指_____。社戏,就是社中每年所演的“______”。

(3)中国戏曲分为生、旦、净、丑四个行当。老生扮演中年以上男子,小生扮演______,小旦扮演______,老旦扮演老年女子,武净扮演以武打为主的角色,小丑扮演______。

2.通读全文,根据“戏前”“戏中”“戏后”梳理小说内容,仿照示例,完成图表。

3.阅读第1段,回答问题。

(1)课文第1段讲述了外祖母的家乡平桥村的概况,主要运用了_____和_____的表达方式,但其中有一句议论性句子:“_________________________________________”。

(2)结合全文,分析这句议论性句子的作用。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.社戏看得“我”昏昏欲睡,豆也很普通,可结尾作者却说是“好豆”和“好戏”,主要原因在于戏外的快乐体验和平桥村民淳朴的品性。

(1)阅读文章第23段,以“我听到______,我看到______,我感到_______”的句式,梳理“我”在返程时的“快乐”体验。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)比较原句和改句,分析阿发的形象。

原句:阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢,”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”

改句:阿发一面跳,一面说道,“偷我们的罢!”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)请从文中再选择一位你喜欢的人物,结合具体语句,品析人物形象。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.小说标题是《社戏》,但开头和结尾却写了不少与“戏”无关的内容,这些内容是否可以删除?说说你的看法。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.理清叙事视角有助于更好地读懂故事。《阿长与<山海经>》和《社戏》在叙述视角的选用上都极为巧妙,请根据要求回答问题。

(1)分析两篇文章的叙述视角,说说有何异同?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(2)结合《社戏》,评价作者采用这样的叙述视角的作用。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第2课 回延安

1.给加点字注音,或根据注音写出相应的字。

(1)白羊肚( ) (2)糜子( ) (3)油馍( )

(4)一zhǎn( )灯 (5)yáo( )洞 (6)眼kuàng( )

2.下列诗句中属于抒情的一句是( )

A.手抓黄土我不放,紧紧儿贴在心窝上。

B.革命的道路千万里,天南海北想着你……

C.“保卫延安你们费了心,白头发添了几根根。”

D.一条条街道宽又平,一座座楼房披彩虹;

3.梳理文章内容,填写下图。

4.诗歌采用信天游的形式,具有浓郁的陕北风情。请根据要求完成练习。

(1)叠词是陕北民歌中比较常见的语言形式,请找出一处并分析其表达效果。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)诗歌的陕北地域特色还表现在哪些方面?请结合具体语句进行分析。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.诗歌语言艺术上的另一大特色是“比兴”,请结合题目体会“比兴”的艺术手法。

(注解:比,是比喻;兴,就是先说其他事物,引来要说的事物。)

(1)请从诗歌中找出一处并分析。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)请运用“比兴”手法,完成下面的小诗。

等待

花儿等待绽放的娇艳,

老师等待____的____,

____等待____的____,

____等待____的____,

谁不在等待幸福,等待美,等待爱。

6.延安是中国革命的圣地。学习《回延安》这首诗后,班级拟开展一次以“继承前辈遗志,感受延安精神”为主题的综合性学习活动,请一起参与并完成下列任务。

(1)为激发同学们的参与热情,请你为本次活动设计一条宣传语。

_______________________________________________________________________________

(2)如果你是主持人,请再设计两项活动形式。

活动形式一:开展“感受延安精神”的诗歌朗诵会

活动形式二:_______________________________________

活动形式三:_______________________________________

(3)新时代的我们应该如何“继承前辈遗志,感受延安精神”?请谈谈你的看法。

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

第3课 安塞腰鼓

1.请选择合适的动词填空。

(1)紧____(A.靠 B.贴)在他们身体一侧的腰鼓,呆呆地,似乎从来不曾响过。

(1)一____(A.捶 B.敲)起来就发狠了,忘情了,没命了!

(3)是挣脱了、冲破了,____(A.打开 B.撞开)了的那么一股劲。

2.梳理文章内容,填写表格。

时间 鼓声 现场氛围 特写画面

表演前 未曾响过 (1) 蓄势待发的后生

表演中 (2) 喧闹激昂 火烈的舞蹈

(3)

击鼓的后生

(4)

表演后 (5) (6) 耳畔的鸡鸣

3.《安塞腰鼓》通篇用诗的方式加以强化,结合下列语句,分析作者是如何传达诗意美的?

(1)隆隆隆隆的豪壮的抒情,隆隆隆隆的严峻的思索,隆隆隆隆的犁尖翻起的杂着草根的土浪,隆隆隆隆的阵痛的发生和排解……

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(2)多水的江南是易碎的玻璃,在那儿,打不得这样的腰鼓。

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(3)痛苦和欢乐,生活和梦幻,摆脱和追求,都在这舞姿和鼓点中,交织!旋转!凝聚!奔突!辐射!翻飞!升华!

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4.阅读下面两句话,辨析表达方式的共同点,并从表达方式的角度分析两句话所蕴含的文化内涵。

(1)黄土高原上,爆出一场多么壮阔、多么豪放、多么火烈的舞蹈哇——安塞腰鼓!

(2)除了黄土高原,哪里再有这么厚这么厚的土层啊!

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5.“好一个安塞腰鼓”在文中反复出现,分别表达了作者怎样的内心情感?在文中有怎样的作用?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

课文最后以“耳畔是一声渺远的鸡啼”结尾,有怎样的表达效果?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

第4课 灯笼

1.看拼音写汉字。

fén身( ) 神kān( ) wò旋( ) 争sòng( )

怅 wǎng( ) 静mù ( ) qiāng然( ) péi公( )

2.阅读课文第3-11段,圈画文中与灯笼相关的语句并根据提示完成练习。

(1)根据示例,完成表格。

段落 重点写到的灯笼

第3段 接祖父回家路上所提的灯笼,庭院里为晚归的我们而亮着的灯笼

第4-5段 ①

第6段 ②

第7段 唐明皇建于东宫的灯笼;元宵节几处山城小县的龙灯、跑马灯

第8段 ③

第9段 ④

第10段 与汉献帝做伴的灯笼

第11段 将领们军营中的灯笼

(2)第6段中的灯笼与第3段、4-5段中的灯笼有何异同?

3.有人评价吴伯箫的语言“典雅而蕴藉,简净而不芜杂”,你是否赞同?请结合下列句子进行阐释。

①坡野里想起跳跳的磷火,村边社戏台下想起闹嚷嚷的观众,花生篮,冰糖葫芦;台上的小丑,花脸,《司马懿探山》。

②假定是暖融融的春宵,西宫南内有人在趁了灯光调绿嘴鹦鹉,也有人在秋千索下缓步寻一脉幽悄,意味应是深长的。

4.本文多种表达方式交错进行,下列四句表达方式不同的一项是( )

A.放在暗屋子里就哭的宝儿,点亮了灯哭声就止住了。

B.真的,灯笼的缘结得太多了,记忆的网里挤着得就都是。

C.那种熙熙然庭院的静穆,是一辈子思慕着的。

D.你听,正萧萧班马鸣也,我愿就是那灯笼下的马前卒。

5.阅读课文第8段,圈画表示时间的词语,并分析不同时间对灯笼的描述,说说你读出了作者怎样的情感?

第8段:想起来,族姊远嫁,大送大迎,曾听过彻夜的鼓吹,看满街的灯火;轿前轿后虽不像《宋史·仪卫志》载,准有打灯笼子亲事官八十人,但辉煌景象已够华贵了。那时姊家仿佛还是什么京官,于今是破落户了。进士第的官衔灯该还有吧,垂珠联珑的朱门却早已褪色了。

6.阅读课文第10-12段,完成下列题目。

(1)第10、11段中提到了很多历史人物,如汉献帝、辛弃疾、霍去病、裴度、蒙恬等,结合写作背景,说说作者想借此表达怎样的情感?

结合加点字,说说你对最后一段话的理解。

唉,壮,于今灯笼又不够了。应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!

写作——学习仿写

在这个单元的学习中,我们感受到了浓郁的“民俗文化”特色。水乡青浦有很多古镇,历史悠久,民风淳朴,文化积淀深厚,请走进这些江南古镇,探寻家乡的民风民俗并完成相关写作任务。

1.《安塞腰鼓》一文运用排比、反复、比喻等多种修辞手法写陕北高原,写高原腰鼓,写打腰鼓的人,请学习并仿照这样的写法,描写青浦古镇里的一个民俗场景,字数在250字左右。

提示:

(1)重读《安塞腰鼓》,分析作者是如何使用这些修辞手法的。

(2)选择青浦一个古镇,结合综合学习活动“身边的文化遗产”(八年级第一学期第六单元),查阅相关资料,实地调查,了解当地的民俗。

2.本单元的课文都综合运用了多种表达方式。请学习这样的写法,扩写上题片段。

提示:

(1)调动记忆,增加印象深刻的事件,呈现精彩细节。

(2)重读《灯笼》,仿照其写作方法,凝聚情思,注意表现情感、态度的变化过程。

3.不同的地域和民族特点,浇灌出千姿百态、各具特色的民俗之花。青浦作为典型的江南水乡,也有其多彩的地域文化。请查阅资料并结合自身经历,以“游青浦古镇,品江南韵味”为话题,写一篇不少于600字的作文,题目自拟。

提示:

(1)安排好文章的结构和线索,可仿照《社戏》尝试设计一波三折的结构。

(2)综合运用多种表达方式,润色语言,让文章更有表现力。

【参考答案】

第1课 社戏

1.(1)小说 鲁迅 《呐喊》 《彷徨》

(2)一种居住区域 年规戏 (3)年轻男子 年轻女子 滑稽人物

2.(1)伙伴游玩 (2)夏夜行船(月夜行船)(3)偷豆吃豆(停船吃豆)(4)午夜归航

3.(1)记叙 描写 “但在我是乐土:因为我在这里不但可以得到优待,又可以免念‘秩秩斯干幽幽南山’了”

(2)这句充满感情的议论性语句,奠定全文的感情基调。既隐含对自己在城里读书生活的厌倦,又表达“我”对平桥村的热爱与怀念,同时引出下文对“乐土”的具体描写。

4.(1)示例:“我”听到小伙伴们嬉笑着,议论着戏子,感到热闹欢快,我还听到船头响亮的激水声;“我”看到浪花飞溅、航船载着“我们”飞速返航,甚至连老渔父都夸赞“我们”的划船技艺高超;“我”感到十分自豪、畅快,看戏的失望心情很快烟消云散了。

(2)原句多了“且慢,让我来看一看罢”,以及动作“往来的摸了一回”,因为夜色已深,并不能看真切,“且慢”正是为了比较哪一家的豆好、豆大,确认了自家的豆大,于是毫不犹豫地让小伙伴们偷自家的豆。此处语言和动作描写表现阿发想用更好的豆招待小伙伴们,不仅大方无私,更真诚淳朴。

(3)答案示例①:双喜 当“我”因看不成社戏而情绪低落时,双喜“大悟似的”计上心来,解决“大船”的问题;当看到外祖母和母亲有些担忧,“看出底细”的双喜一一细数原因打包票,表现出双喜善解人意、考虑周全。

答案示例②:六一公公 孩子们偷他的豆,他只是轻加责备;听说摘豆是为了请客,马上说“应该的”;还亲自送罗汉豆给“我”的母亲和“我”吃,可见,六一公公淳朴厚道,热情好客。

5.不可以。开头简要介绍了平桥村的概况和村民们对作者热情、平等的态度,为下文小伙伴们带“我”看社戏、偷豆吃豆做铺垫。结尾六一公公送豆,表明淳朴的品性、温暖的人情是存在于平桥村人们的骨子里的,是弥漫在乡村的每一个角落里的,这才是这方水土“豆好”“戏好”的底蕴,更好地点明了文章中心。

6.(1)相同:同时使用两种视角,即儿童视角和成人视角相结合。

不同:前者先是儿童视角,以儿童懵懂不解的视角来看待阿长;后是成人视角,即回到成人成熟理性的视角来看待阿长。还有两者之间的巧妙转换,如在叙述“阿长”的行径时,偶尔以成人视角来进行调侃。而后者《社戏》前文是儿童视角,只有最后一段是成人视角。

(2)叙述视角是根据写作目的的确定,对故事内容进行观察和讲述的特定角度,与作者写作意图密切相关。《社戏》以儿童的视角呈现出平桥村淳朴、和睦的民俗画卷,结尾处转换为成人视角,流露出对这片乐土的怀念、留恋之情,也隐含着对现实生活的失望。

第2课 回延安

1.(1)dǔ (2)méi (3)mó (4)盏 (5)窑 (6)眶

2. B

3.(意对即可)

4.(1)示例:“树根根”“羊羔羔”等叠词带有陕北方言色彩,为平民百姓所喜闻乐见;在更好地传情达意的同时还增强了诗歌的音韵美。

(2)可从陕北的自然景观、农村生活场景等方面分析。如,“杜甫川唱来柳林铺笑”“白羊肚手巾红腰带”“东山的糜子西山的谷”“米酒油馍木炭火”“白生生的窗纸红窗花”等,都是打上延安烙印的景象,有地域特色和生活气息。

5.(1)答案示例:“树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。”兴中兼比,以“树梢”“树枝”“树根根”的一体关系,引起并喻写出自己和延安山水、延安人民密不可分的关系。

(2)答案示例:老师等待桃李的芬芳/农民等待田野的丰收/医生等待病人的康复

6.(1)答案示例:追思革命前辈奋斗历史,感悟延安精神的伟大力量。

(2)答案示例:请革命老前辈做一次以“革命传统”为主题的报告;举办一次以“歌颂延安精神”为主题的征文比赛。

(3)答案示例:延安时期中国共产党人面临的困难很多,不仅要面对艰难的形势、困难的生活,同时还要在党的事业与家庭、亲人甚至生命之间进行抉择。正是因为中国共产党人怀揣着实现国家和民族伟大复兴的崇高理想,所以才能坚定信念、前赴后继,不计个人得失,在困难的环境下,依然义无反顾,投身于国家和民族的解放事业中。新时代,我们青少年应该体会到现在的幸福生活来之不易,更应该在学业上奋发图强,勇创佳绩!

第3课 安塞腰鼓

1.(1)B (2)A (3)B

2.(1)安静 (2)震天响地 (3)激越的鼓声

(4)奇丽的舞姿 (5)戛然而止 (6)寂静

3.(1)本句运用了反复的修辞手法,借助拟声词的反复运用,强烈表达了安塞腰鼓震撼的声响,给人带来的内心的碰撞与思想的激发。

(2)运用了对比、比喻的修辞手法,将多水的江南与承受惊心动魄打击的黄土高原进行对比,衬出安塞腰鼓的故乡——黄土高原的苍凉厚重。

(3)排比句中嵌入了反复和短句,加快了语言节奏,有力地抒发了气吞山河的鼓声深入到了观众的思绪、生活与理想追求的精神层面,表现出安塞腰鼓所蕴含的蓬勃向上,铿锵激昂的华夏精神对人的影响之深。

4.这两句话都是议论中有抒情,抒情中有议论,揭示了黄土高原所养育的高原后生的精神、胸襟、激情,突出了西北高原的粗犷、阳刚之美,高度赞美高原人民蓬勃向上、积极进取的精神气质。这里面既蕴含着对陕北高原土地和土地上生命的赞美,又表现为对我们这个从沉睡中觉醒,迈着雄健的步伐,不断走向繁荣的伟大祖国的礼赞。

5.第一处表达的是对壮阔、豪放、火烈的舞蹈场面的惊异;第二处表达的是作者对表演的关注由外而内,开始思考其中蕴含的情感,并产生了一定的共鸣。第三处表达的是作者感受到鼓声中生命的活跃与强盛,热情赞美黄土高原及其孕育的生命。第四处,作者的认识、理解和思想感情达到顶峰,这四句话反复出现,相互呼应,反映了作者对于安塞腰鼓意蕴的理解在不断推进,也构成了内容上的层层推进,情感上的不断升华。

6.腰鼓在气势磅礴中戛然而止,当鼓声停止后,人们仍然沉浸在激情中,这时以“鸡啼”反衬寂静。联系全文看,形成由静到响,再由响到静的结构回环,使得文气起伏跌宕。同时“鸡啼”是天亮的标志,是新生活的开始、新希望的象征。

第4课 灯笼

1.焚 龛 斡 讼 惘 穆 锵 裴

2.(1)①上灯学时母亲为“我”预备的小纱灯

②乡俗还愿时村头高挂的红灯

③族姊远嫁时满街的灯火、《宋史》记载亲事官所打的灯笼

④用朱红描宋体字的纱灯

(2)三件往事中的灯笼都是童年时“我”在故乡亲眼所见,画面充满温暖。区别是第3段、4-5段中的灯笼都是与“我”直接相关的,灯笼上凝结的是家人温情;而第6段中的灯笼是一种乡俗,凝结的是人们淳朴的乡情。

3.赞同。句①简洁,用短句写乡村艺术表演时一连串的回忆。既显出语言的简净,又表明抒情的节制、含蓄。句②书面语化,通过想象在宫灯陪伴下人物的活动,写出了作者对灯笼深长意味的探索,语言运用非常娴熟,非常文雅,有韵味,有意境。

4.A(A是叙述,其它都是议论)

5.表示时间的词:“宋”“那时”“于今”。

宋史是“轿前轿后有打灯笼子亲事官八十人”;“族姊远嫁”那时是“虽不像”“但也算”“辉煌”而“华贵”。于今则是“进士第的官衔灯该还有吧”。“该还有吧”,表明一种不确定,可能还有,也可能已经没有了。可以读出从家、国两个层面而言,曾经的繁盛美好都已不复存在。面对家国繁盛的不在,作者心中有一种每况愈下的哀落感,内心涌动的是一丝哀伤、苦涩。

6.(1)汉献帝的结局是国破家亡,抑郁而终;辛弃疾、霍去病等将领虽然时代不同,但都是在外敌入侵之际,英勇奋战,保家卫国的将领;作者写这篇文章恰逢”九·一八”事变之后,国家遭难之时,把这些内容联系在一起 ,可以感受到作者想要表达的是在国家危难之际,立志要做忠诚良将,英勇报国。

(2)“灯笼又不够了”,是说帝国主义的铁蹄蹂躏我们的国土,国家到了最危难的时候,光靠几盏小小的灯笼、几个志士是不够的,结合前两段,作者想要表达的是希望能有更多人关注到国家的命运,像自己一样立下壮志。从“灯笼”到“烈火”,象征着投身抗战、为国献身的人越来越多,队伍越来越庞大,“星星之火必将燎原”。

写作——学习仿写

答案略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读