人教版高中语文选修--中国小说欣赏7.《儒林外史》》课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文选修--中国小说欣赏7.《儒林外史》》课件(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-06-27 18:19:31 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第七讲

作者介绍

吴敬梓(1701—1754),字敏轩,安徽全椒人。出生于官僚地主家庭。他二十三岁中秀才,此后科场一直不利,到三十岁还没考上举人。家业荡尽,功名又无希望,被族人视为败家子,于是迁居南京,靠卖文和朋友接济为生,生活相当贫困。

他饱尝了世态炎凉,逐渐认识了八股科举的腐朽糜烂,产生了厌弃功名富贵的思想。广泛的交游,长期同官僚、政客、名士之流的周旋,使他对官场的腐败,儒林的堕落,有了较深刻的认识。

于是寓居秦淮水亭,历时十余年,创造出不朽之作《儒林外史》。

关于作品

《儒林外史》假托明代故事,展示的是18世纪清代中叶的社会风俗画。既描绘了一幅儒林群丑图,又被视为文运衰落、文人有厄的痛史。

《儒林外史》异常关注知识阶层的命运,以功名富贵为一篇之骨:有心艳功名富贵而媚人下人者;有倚仗功名富贵而骄人傲人者;有假托无意功名富贵自以为高,被人看破耻笑者;终乃以辞却功名富贵,品地最上一层为中流砥柱。(闲斋老人《序》)

第一回楔子以王冕作为“隐括全文”的“名流”。作者借王冕之口痛斥八股科举制度导致知识分子一味追逐功名富贵,从而“把那文行出处都看轻了”,使“一代文人有厄”。

王冕

第一回“说楔子敷陈大义

借名流隐括全文”

第一部分(2-30)科举制度下的文人图谱

第二部分(31-46)理想文士的探求

第三部分(46-55) “市井奇人”的发现

最后一回:“神宗帝下诏旌贤,刘尚书奉旨承祭”以 “幽榜”回映“楔子”。

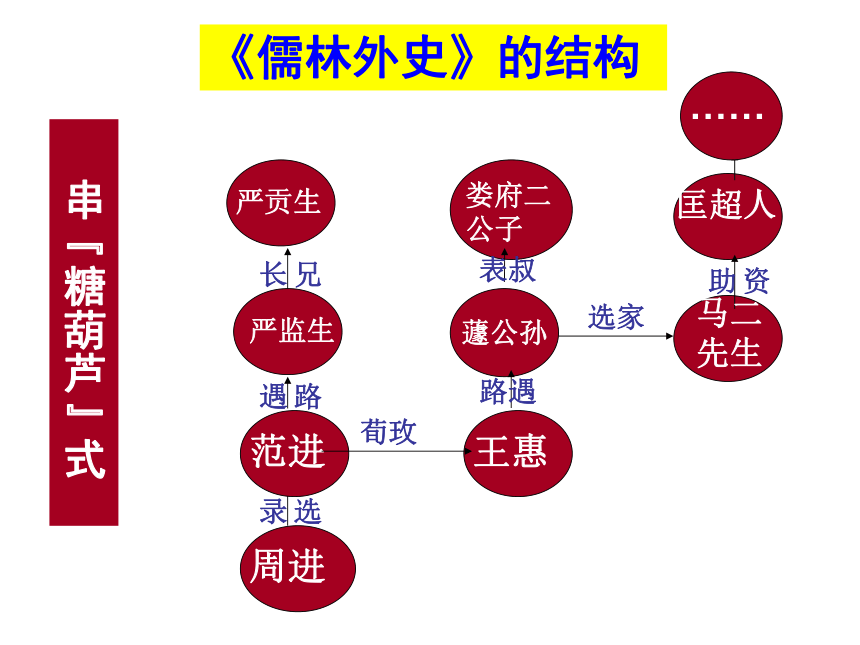

周进

蘧公孙

兄长

路遇

范进

严监生

严贡生

王惠

荀玫

娄府二 公子

马二先生

资助

匡超人

选录

路遇

表叔

选家

《儒林外史》的结构

串“糖葫芦”式

……

科举制度下的文人图谱

一、儒生形象

1、热衷功名、可怜可叹的腐儒

如:二进(周进、范进)

2、迷信八股、笃守礼教的自害与害人者

如:马纯上(二先生)、王玉辉

3、道德败坏,招摇过市的骗子

如:匡超人、牛浦郎

二、官绅形象

科举是求取功名的桥梁,少数幸运者一旦功成名就,就要用无厌的贪求来攫取财富,压榨百姓。

他们出仕多为贪官污吏,如王惠;

处乡则多是土豪劣绅,如严贡生、严监生;

而王仁、王德的行径则充分暴露了这些“代圣人立言”的道学儒生的虚伪。

科举制度下的文人图谱

三、形形色色的假名士

最初热衷科举的名利之徒,但在碰壁之后,转而清高,其实全是一些毫无真才实学,甚至连八股文也写不好的庸才。如娄三、娄四公子、杜慎卿等。他们故弄风雅,其实空虚做作;明明是趋势之徒,却伪装不叩权门;明明是不学无术之徒,却故弄风雅。因此,闹出无数愚蠢自嘲,使人发笑,也使人憎恶之行经。

科举制度下的文人图谱

出身世家,为人正直;

淡泊功名,背弃科举;

生性狂傲,蔑视权贵;

恣情任性,倡导自由;

尊重女性,倡导真情;

遵守孝道,忧国忧民;

遭人非议、苦闷孤独:

杜少卿有真儒之操守,而无贤人之迂腐;具名士之潇洒,而无狂士之荒诞。体现了作者对儒林、对人生的新思考,对士人新境界的追求:传统儒学精华与时代新精神的融合。

奇人杜少卿

市井四奇人

季遐年 买字为生,且以此其乐;

王 太 买火纸筒为业,又棋技高超;

盖 宽 开茶馆谋生,以画画为乐;

荆 元 身为裁缝,以弹琴自娱。

他们谋生有道,精神充实;不慕荣华,安贫乐道;人格高尚,自重自尊。体现了作者在真儒、奇人两类士人理想追求破灭后,对士子人生道路、人格范式的新设计;但作者还是无可奈何其毁灭的结局。于是,积极的探索热情与无可奈何的失望情绪变主宰了作者的心灵,弥漫在《儒林外史》艺术世界之中。

市井奇人

一、别具一格的艺术结构

鲁迅:“全书无主干,仅驱使各种人物,行列而来,事与其来俱起,亦与其去俱讫,虽云长篇,颇同短制。”

二、《儒林外史》的讽刺艺术

鲁迅说,《儒林外史》诞生以后,“于是说部中乃始有足称讽刺之书”。他又说,“在中国历来作讽刺小说者,再没有比他更好的了。”“讽刺小说从《儒林外史》而后,就可以谓之绝响。”

《儒林外史》的讽刺特征

1、来源于生活的真实

2、悲喜交加的美学风格

吴敬梓对世态的讽刺,上升到了制度的层面,作者不是把读者的憎恨引向某个个人,而是把这种憎恨引向那个社会,引向那个八股科举制度。所以,吴敬梓对人物的讽刺中是带着同情和谅解的,是一种含泪的笑。

3、“婉而多讽” 的讽刺手法

周进

范进

胡屠户

严贡生、严监生兄弟

严贡生:读书人中的无赖、恶霸

严监生:精明、懦弱的悲剧人物

匡 超 人

《儒林外史》

情节梳理

1.在预习的基础上浏览课文选读部分,讨论梳理小说的情节结构,归纳总结。

2、结合课文节选部分思考:匡超人是一个怎样的人?主要依据是什么?

课文把握

自私蛮横

——逼妻下乡(第4段)

虚荣无耻

——停妻再娶(第5-6段)

虚伪无情

——拒看潘三(第8段)

——吹嘘自己(第9段)

厚颜无知

结合课文节选部分思考:匡超人是一个怎样的人?主要依据是什么?

学生分角色朗读,找出文章中写人的细节,师生共同探究细节,分析手法,总结形象。

课文把握

课文把握

课文节选部分,主要运用了哪些艺术手法来表现匡超人的性格特征?

不想教习考取,要回本省地方取结。匡超人没奈何,含着一包眼泪,只得别过了辛小姐,回浙江来。

匡超人听见了这些话,止不住落下几点泪来;便问:“后事是怎样办的?”

对比手法 细节描写

匡超人听见这话,吓了一跳,思量要回他说已经娶过的,前日却说过不曾;但要允他,又恐理上有碍;又转一念道:“戏文上说的蔡状元招赘牛相府,传为佳话,这有何妨!”即便应允了。

又过了几时,给谏问匡超人可曾婚娶,匡超人暗想,老师是位大人,在他面前说出丈人是抚院的差,恐惹他看轻了笑,只得答道:“还不曾。”

心理描写

形象总结

自私蛮横

——逼妻下乡(第4段)

虚荣无耻

——停妻再娶(第5-6段)

虚伪无情

——拒看潘三(第8段)

——吹嘘自己(第9段)

厚颜无知

匡超人道:“不瞒二位先生说,此五省读书的人,家家隆重的是小弟,都在书案上,香火蜡烛,供着‘先儒匡子之神位’。” 牛布衣笑道:“先生,你此言误矣!所谓‘先儒’者,乃已经去世之儒者,今先生尚在,何得如此称乎 ”匡超人红着脸道:“不然!所谓‘先儒’者,乃先生之谓也!”

匡超人道:“ 这也是第的好友。这马纯兄理法有余,才气不足;所以他的选本也不甚行。选本总以行为主,若是不行,书店就要赔本;唯有小弟的选本,外国都有的!”

语言描写

在这里,我们看到的是一个虚伪狡诈、自私无耻的士林丑恶之人,他的言行举止与儒林众生相比,有过之无不及。他的语言、心理活动已使儒林众生丑相毕现,他的行为结果却令人生厌和不屑。然而,作者笔下的匡超人最初却并不是这样一个人。

阅读拓展

16回 到晚,又扶太公坐起来吃了晚饭。坐一会,伏侍太公睡下,盖好了被。他便把省里带来的一个大铁灯盏装满了油,坐在太公傍边,拿出文章来念。太公睡不着,夜里要吐痰、吃茶,一直到四更鼓,他就读到四更鼓。太公叫一声,就在跟前。太公夜里要出恭,从前没人服侍,就要忍到天亮,今番有儿子在傍伺侯,夜里要出就出,晚饭也放心多吃几口。匡超人每夜四鼓才睡,只睡一个更头乡便要起来杀猪,磨豆腐。

如兄弟二人火中逃难这段描写:他哥“只顾得他一副上集的担子。担子里的东西又零碎:芝麻糖、豆腐干、腐皮、泥人……掉了那一件。”匡超人“别的都不打紧,忙进屋去抢了一床被在手内,从床上把太公扶起,背在身上,把两只手搂得紧紧的,且不顾母亲,把太公背在门外空处坐着。又飞跑进来,一把拉了嫂子,指与他门外走。又把母亲扶了,背在身上。”

15回

匡超人流落杭州,遇到马二先生,受到夸奖:“又勤学,又敏捷,可敬可敬!”并且得到他十两银子的资助。马二先生让他回乡读书,“图个日后宦途相见”;并且告诉他,书中自有黄金屋,书中自有千钟粟,书中自有颜如玉。从马二先生这里,匡超人第一次知道能够求取功名富贵,“显亲扬名”“才是大孝”。这是马二先生给他上的第一课。

第17回:因知县提拔中了相公,却因知县遇事,将会祸及于匡超人,于是,他只得躲回杭州,旧地重游。客舍中遇到景兰江,景兰江不喜欢马二先生的时文(功名),景说道:“可知道赵爷虽不曾中进士,外面诗选上刻着他的诗几十处,行遍天下,哪个不晓得有个赵雪斋先生?只怕比进士还享名多着呢。”匡超人听得,才知道天下还有这一种道理。——除了马二先生说的功名富贵之外,还有士林秀才们的附庸风雅之趣。

总结

经过这一番见识之后,匡超人的思想与精神发生了急剧的变化。小说在第18、19回里写到他与潘三的相遇,在潘三眼里,“这一班人(西湖诗会诸友)是有名的呆子。”景兰江因为做诗把头巾店的本钱做得精光,并且告诫匡二相公,“在客边要做些有想头的事,这样人同他混缠做甚么?” 在潘三的招待之下,匡超人先是做起了赌场的抽头,接着为潘老爷弄回批、假文书,经过潘三的出谋划策,成为考场枪手,干起了替考的勾当。后来,在潘三的一手策划之下,娶巡抚衙差郑老爹的三女儿为妻。从此,匡超人便彻底堕落为一个无耻可笑可鄙之徒。

作者塑造匡超人这个人物形象的用意是什么?

小说共55回,却用了5回多来塑造匡超人这个人物形象,说明作者所处的儒林已经是一个大染缸,匡超人的变质堕落的过程正是儒林熏染的结果,这充分说明了匡超人这个人物在《儒林外史》中具有重要的社会历史地位。

课文把握

理想文士的探求

吴敬梓描写了一批真儒名贤,如:虞博士、庄绍光、迟衡山等,他们重文行出处,有真才实学;蔑视权贵,淡薄利禄;鄙视八股,向往真儒。吴敬梓主张以“礼乐兵农”的实学取代空谈性理的理学,以“经世致用”的学问取代僵化无用的科举时文。作品里写了两件大事,一是祭泰伯祠,一是萧云仙重农桑、兴学堂的政绩,体现了作者改造社会的理想。

假如匡超人活在今天的社会,会变成什么样的人?(题目自拟)

布置作业——写作练习

第七讲

作者介绍

吴敬梓(1701—1754),字敏轩,安徽全椒人。出生于官僚地主家庭。他二十三岁中秀才,此后科场一直不利,到三十岁还没考上举人。家业荡尽,功名又无希望,被族人视为败家子,于是迁居南京,靠卖文和朋友接济为生,生活相当贫困。

他饱尝了世态炎凉,逐渐认识了八股科举的腐朽糜烂,产生了厌弃功名富贵的思想。广泛的交游,长期同官僚、政客、名士之流的周旋,使他对官场的腐败,儒林的堕落,有了较深刻的认识。

于是寓居秦淮水亭,历时十余年,创造出不朽之作《儒林外史》。

关于作品

《儒林外史》假托明代故事,展示的是18世纪清代中叶的社会风俗画。既描绘了一幅儒林群丑图,又被视为文运衰落、文人有厄的痛史。

《儒林外史》异常关注知识阶层的命运,以功名富贵为一篇之骨:有心艳功名富贵而媚人下人者;有倚仗功名富贵而骄人傲人者;有假托无意功名富贵自以为高,被人看破耻笑者;终乃以辞却功名富贵,品地最上一层为中流砥柱。(闲斋老人《序》)

第一回楔子以王冕作为“隐括全文”的“名流”。作者借王冕之口痛斥八股科举制度导致知识分子一味追逐功名富贵,从而“把那文行出处都看轻了”,使“一代文人有厄”。

王冕

第一回“说楔子敷陈大义

借名流隐括全文”

第一部分(2-30)科举制度下的文人图谱

第二部分(31-46)理想文士的探求

第三部分(46-55) “市井奇人”的发现

最后一回:“神宗帝下诏旌贤,刘尚书奉旨承祭”以 “幽榜”回映“楔子”。

周进

蘧公孙

兄长

路遇

范进

严监生

严贡生

王惠

荀玫

娄府二 公子

马二先生

资助

匡超人

选录

路遇

表叔

选家

《儒林外史》的结构

串“糖葫芦”式

……

科举制度下的文人图谱

一、儒生形象

1、热衷功名、可怜可叹的腐儒

如:二进(周进、范进)

2、迷信八股、笃守礼教的自害与害人者

如:马纯上(二先生)、王玉辉

3、道德败坏,招摇过市的骗子

如:匡超人、牛浦郎

二、官绅形象

科举是求取功名的桥梁,少数幸运者一旦功成名就,就要用无厌的贪求来攫取财富,压榨百姓。

他们出仕多为贪官污吏,如王惠;

处乡则多是土豪劣绅,如严贡生、严监生;

而王仁、王德的行径则充分暴露了这些“代圣人立言”的道学儒生的虚伪。

科举制度下的文人图谱

三、形形色色的假名士

最初热衷科举的名利之徒,但在碰壁之后,转而清高,其实全是一些毫无真才实学,甚至连八股文也写不好的庸才。如娄三、娄四公子、杜慎卿等。他们故弄风雅,其实空虚做作;明明是趋势之徒,却伪装不叩权门;明明是不学无术之徒,却故弄风雅。因此,闹出无数愚蠢自嘲,使人发笑,也使人憎恶之行经。

科举制度下的文人图谱

出身世家,为人正直;

淡泊功名,背弃科举;

生性狂傲,蔑视权贵;

恣情任性,倡导自由;

尊重女性,倡导真情;

遵守孝道,忧国忧民;

遭人非议、苦闷孤独:

杜少卿有真儒之操守,而无贤人之迂腐;具名士之潇洒,而无狂士之荒诞。体现了作者对儒林、对人生的新思考,对士人新境界的追求:传统儒学精华与时代新精神的融合。

奇人杜少卿

市井四奇人

季遐年 买字为生,且以此其乐;

王 太 买火纸筒为业,又棋技高超;

盖 宽 开茶馆谋生,以画画为乐;

荆 元 身为裁缝,以弹琴自娱。

他们谋生有道,精神充实;不慕荣华,安贫乐道;人格高尚,自重自尊。体现了作者在真儒、奇人两类士人理想追求破灭后,对士子人生道路、人格范式的新设计;但作者还是无可奈何其毁灭的结局。于是,积极的探索热情与无可奈何的失望情绪变主宰了作者的心灵,弥漫在《儒林外史》艺术世界之中。

市井奇人

一、别具一格的艺术结构

鲁迅:“全书无主干,仅驱使各种人物,行列而来,事与其来俱起,亦与其去俱讫,虽云长篇,颇同短制。”

二、《儒林外史》的讽刺艺术

鲁迅说,《儒林外史》诞生以后,“于是说部中乃始有足称讽刺之书”。他又说,“在中国历来作讽刺小说者,再没有比他更好的了。”“讽刺小说从《儒林外史》而后,就可以谓之绝响。”

《儒林外史》的讽刺特征

1、来源于生活的真实

2、悲喜交加的美学风格

吴敬梓对世态的讽刺,上升到了制度的层面,作者不是把读者的憎恨引向某个个人,而是把这种憎恨引向那个社会,引向那个八股科举制度。所以,吴敬梓对人物的讽刺中是带着同情和谅解的,是一种含泪的笑。

3、“婉而多讽” 的讽刺手法

周进

范进

胡屠户

严贡生、严监生兄弟

严贡生:读书人中的无赖、恶霸

严监生:精明、懦弱的悲剧人物

匡 超 人

《儒林外史》

情节梳理

1.在预习的基础上浏览课文选读部分,讨论梳理小说的情节结构,归纳总结。

2、结合课文节选部分思考:匡超人是一个怎样的人?主要依据是什么?

课文把握

自私蛮横

——逼妻下乡(第4段)

虚荣无耻

——停妻再娶(第5-6段)

虚伪无情

——拒看潘三(第8段)

——吹嘘自己(第9段)

厚颜无知

结合课文节选部分思考:匡超人是一个怎样的人?主要依据是什么?

学生分角色朗读,找出文章中写人的细节,师生共同探究细节,分析手法,总结形象。

课文把握

课文把握

课文节选部分,主要运用了哪些艺术手法来表现匡超人的性格特征?

不想教习考取,要回本省地方取结。匡超人没奈何,含着一包眼泪,只得别过了辛小姐,回浙江来。

匡超人听见了这些话,止不住落下几点泪来;便问:“后事是怎样办的?”

对比手法 细节描写

匡超人听见这话,吓了一跳,思量要回他说已经娶过的,前日却说过不曾;但要允他,又恐理上有碍;又转一念道:“戏文上说的蔡状元招赘牛相府,传为佳话,这有何妨!”即便应允了。

又过了几时,给谏问匡超人可曾婚娶,匡超人暗想,老师是位大人,在他面前说出丈人是抚院的差,恐惹他看轻了笑,只得答道:“还不曾。”

心理描写

形象总结

自私蛮横

——逼妻下乡(第4段)

虚荣无耻

——停妻再娶(第5-6段)

虚伪无情

——拒看潘三(第8段)

——吹嘘自己(第9段)

厚颜无知

匡超人道:“不瞒二位先生说,此五省读书的人,家家隆重的是小弟,都在书案上,香火蜡烛,供着‘先儒匡子之神位’。” 牛布衣笑道:“先生,你此言误矣!所谓‘先儒’者,乃已经去世之儒者,今先生尚在,何得如此称乎 ”匡超人红着脸道:“不然!所谓‘先儒’者,乃先生之谓也!”

匡超人道:“ 这也是第的好友。这马纯兄理法有余,才气不足;所以他的选本也不甚行。选本总以行为主,若是不行,书店就要赔本;唯有小弟的选本,外国都有的!”

语言描写

在这里,我们看到的是一个虚伪狡诈、自私无耻的士林丑恶之人,他的言行举止与儒林众生相比,有过之无不及。他的语言、心理活动已使儒林众生丑相毕现,他的行为结果却令人生厌和不屑。然而,作者笔下的匡超人最初却并不是这样一个人。

阅读拓展

16回 到晚,又扶太公坐起来吃了晚饭。坐一会,伏侍太公睡下,盖好了被。他便把省里带来的一个大铁灯盏装满了油,坐在太公傍边,拿出文章来念。太公睡不着,夜里要吐痰、吃茶,一直到四更鼓,他就读到四更鼓。太公叫一声,就在跟前。太公夜里要出恭,从前没人服侍,就要忍到天亮,今番有儿子在傍伺侯,夜里要出就出,晚饭也放心多吃几口。匡超人每夜四鼓才睡,只睡一个更头乡便要起来杀猪,磨豆腐。

如兄弟二人火中逃难这段描写:他哥“只顾得他一副上集的担子。担子里的东西又零碎:芝麻糖、豆腐干、腐皮、泥人……掉了那一件。”匡超人“别的都不打紧,忙进屋去抢了一床被在手内,从床上把太公扶起,背在身上,把两只手搂得紧紧的,且不顾母亲,把太公背在门外空处坐着。又飞跑进来,一把拉了嫂子,指与他门外走。又把母亲扶了,背在身上。”

15回

匡超人流落杭州,遇到马二先生,受到夸奖:“又勤学,又敏捷,可敬可敬!”并且得到他十两银子的资助。马二先生让他回乡读书,“图个日后宦途相见”;并且告诉他,书中自有黄金屋,书中自有千钟粟,书中自有颜如玉。从马二先生这里,匡超人第一次知道能够求取功名富贵,“显亲扬名”“才是大孝”。这是马二先生给他上的第一课。

第17回:因知县提拔中了相公,却因知县遇事,将会祸及于匡超人,于是,他只得躲回杭州,旧地重游。客舍中遇到景兰江,景兰江不喜欢马二先生的时文(功名),景说道:“可知道赵爷虽不曾中进士,外面诗选上刻着他的诗几十处,行遍天下,哪个不晓得有个赵雪斋先生?只怕比进士还享名多着呢。”匡超人听得,才知道天下还有这一种道理。——除了马二先生说的功名富贵之外,还有士林秀才们的附庸风雅之趣。

总结

经过这一番见识之后,匡超人的思想与精神发生了急剧的变化。小说在第18、19回里写到他与潘三的相遇,在潘三眼里,“这一班人(西湖诗会诸友)是有名的呆子。”景兰江因为做诗把头巾店的本钱做得精光,并且告诫匡二相公,“在客边要做些有想头的事,这样人同他混缠做甚么?” 在潘三的招待之下,匡超人先是做起了赌场的抽头,接着为潘老爷弄回批、假文书,经过潘三的出谋划策,成为考场枪手,干起了替考的勾当。后来,在潘三的一手策划之下,娶巡抚衙差郑老爹的三女儿为妻。从此,匡超人便彻底堕落为一个无耻可笑可鄙之徒。

作者塑造匡超人这个人物形象的用意是什么?

小说共55回,却用了5回多来塑造匡超人这个人物形象,说明作者所处的儒林已经是一个大染缸,匡超人的变质堕落的过程正是儒林熏染的结果,这充分说明了匡超人这个人物在《儒林外史》中具有重要的社会历史地位。

课文把握

理想文士的探求

吴敬梓描写了一批真儒名贤,如:虞博士、庄绍光、迟衡山等,他们重文行出处,有真才实学;蔑视权贵,淡薄利禄;鄙视八股,向往真儒。吴敬梓主张以“礼乐兵农”的实学取代空谈性理的理学,以“经世致用”的学问取代僵化无用的科举时文。作品里写了两件大事,一是祭泰伯祠,一是萧云仙重农桑、兴学堂的政绩,体现了作者改造社会的理想。

假如匡超人活在今天的社会,会变成什么样的人?(题目自拟)

布置作业——写作练习

同课章节目录